人教部编版历史七年级下册第4课唐朝的中外文化交流课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级下册第4课唐朝的中外文化交流课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-30 08:10:14 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第4课 唐朝的中外文化交流

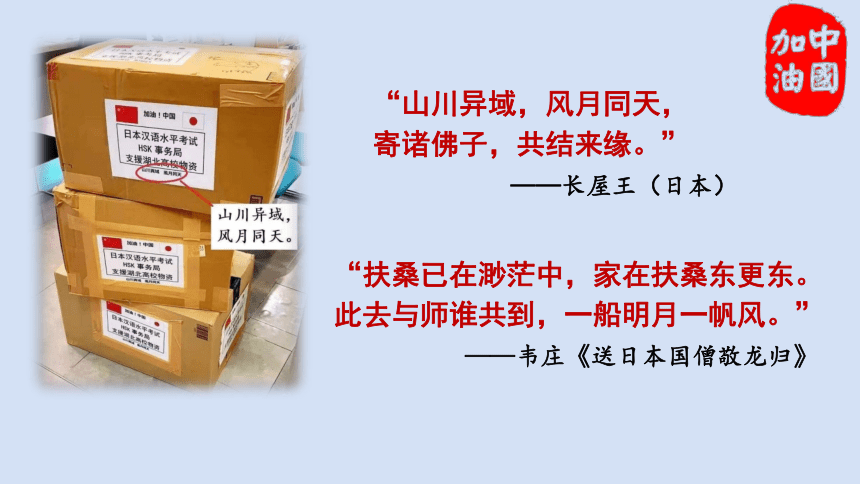

“山川异域,风月同天,

寄诸佛子,共结来缘。”

——长屋王(日本)

“扶桑已在渺茫中,家在扶桑东更东。

此去与师谁共到,一船明月一帆风。”

——韦庄《送日本国僧敬龙归》

“山川异域,风月同天。”

唐与日本的往来

第一篇章

《汉书·地理志》记载:“乐浪海(日本海)中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”。

《后汉书?东夷列传》记载,光武帝建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,光武帝刘秀赐以印绶。

《三国志?魏书?乌丸鲜卑东夷传》记载,邪马台国在3世纪曾数次向三国中的魏进贡,并接受了魏帝的册封与印绶。

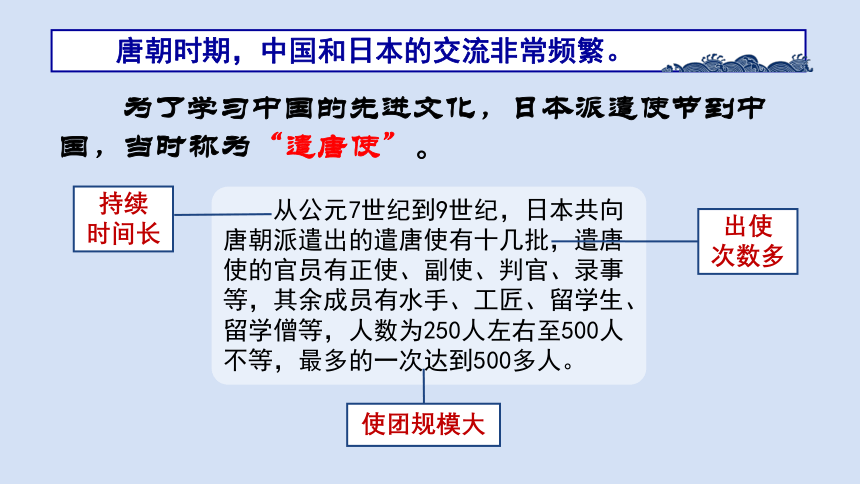

唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。

为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。

从公元7世纪到9世纪,日本共向唐朝派遣出的遣唐使有十几批,遣唐使的官员有正使、副使、判官、录事等,其余成员有水手、工匠、留学生、留学僧等,人数为250人左右至500人不等,最多的一次达到500多人。

持续

时间长

使团规模大

出使

次数多

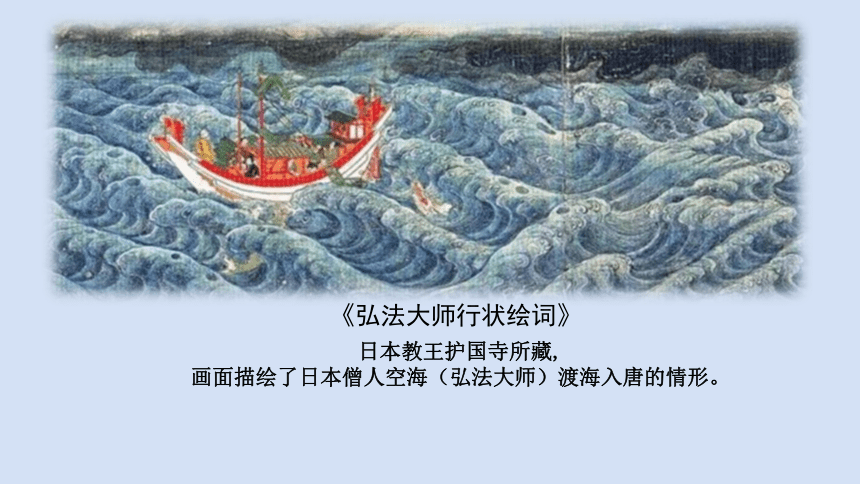

《弘法大师行状绘词》

日本教王护国寺所藏,

画面描绘了日本僧人空海(弘法大师)渡海入唐的情形。

阿倍仲麻吕

(晁衡)

送秘书晁监还日本国

王维

积水不可极,安知沧海东。九州何处远,万里若乘空。

向国唯看日,归帆但信风。鳌身映天黑,鱼眼射波红。

乡树扶桑外,主人孤岛中。别离方异域,音信若为通。

哭晁卿衡

李白

日本晁卿辞帝都,

征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,

白云愁色满苍梧。

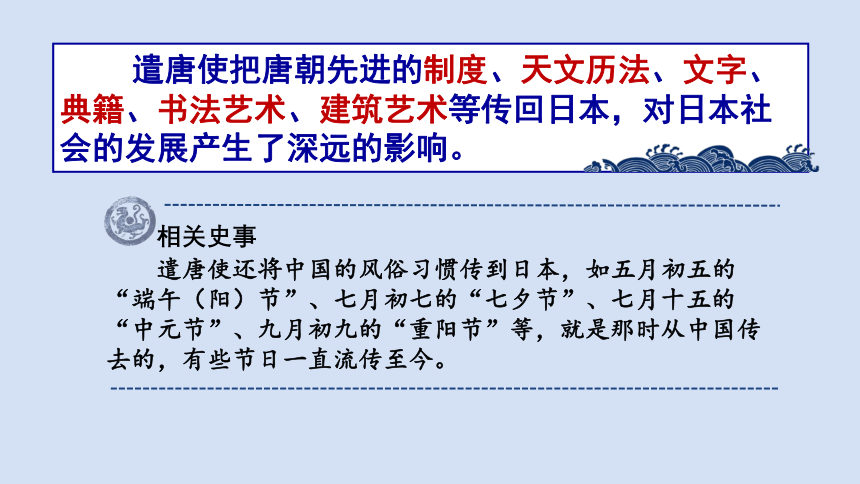

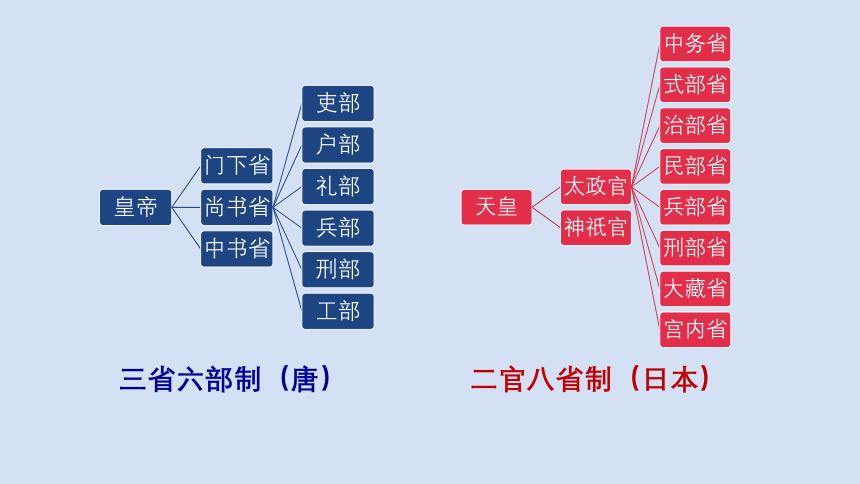

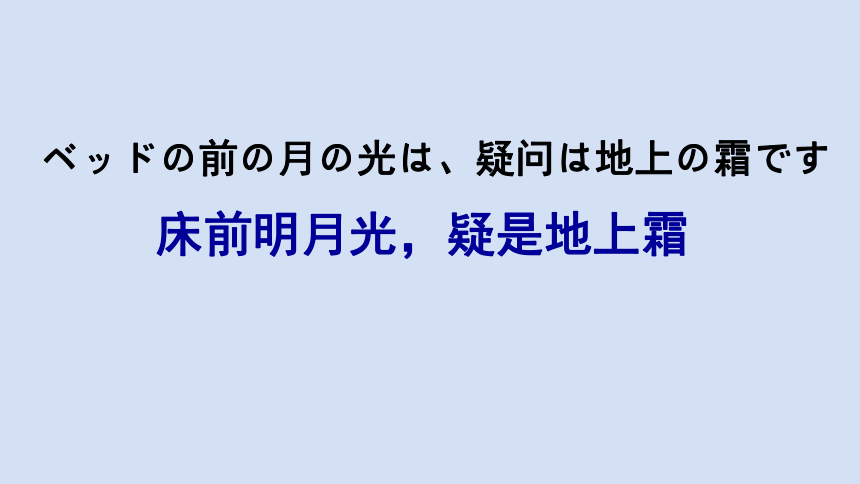

遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑艺术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

相关史事

遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时从中国传去的,有些节日一直流传至今。

二官八省制(日本)

三省六部制(唐)

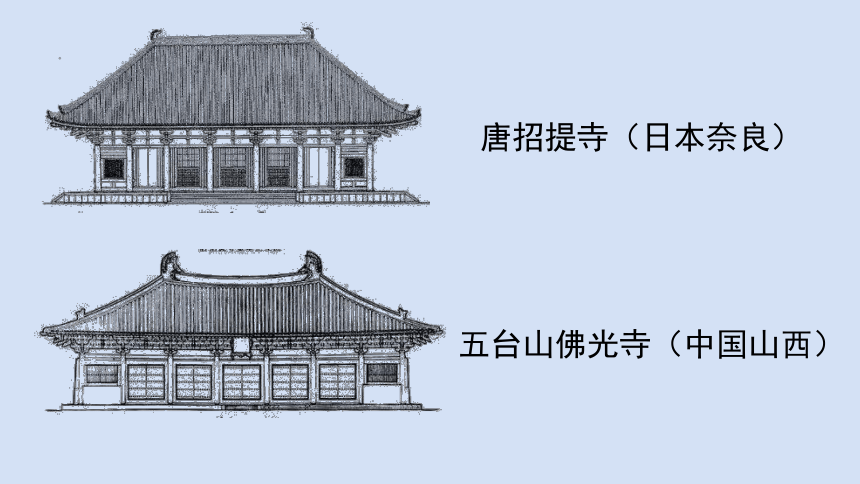

唐招提寺(日本奈良)

五台山佛光寺(中国山西)

ベッドの前の月の光は、疑问は地上の霜です

床前明月光,疑是地上霜

日本的和同开珎

(始铸于708年)

唐朝的开元通宝

(始铸于621年)

bǎo,同“宝”,是繁体字“寳”的异体字;一说同“珍”

鉴真

(688-763)

鉴真,唐代佛学大师。

幼时家境清贫,随父在扬州大明寺出家。景龙元年(707),出游洛阳,继至长安。在长安期间,鉴真勤学好问,不拘泥于门派之见,广览群书,遍访高僧,除佛经之外,在建筑、绘画,尤其是医学方面,都具有了一定的造诣。

715年,他回到扬州大明寺修行,733年成为当地佛教领袖、大明寺方丈,受其传戒者前后有四万余人。时人誉其“江淮之间,独为化主”。

鉴真

(688-763)

唐天宝元年(742)时,日本的留学僧荣睿、普照受日本佛教界和政府的委托,延请鉴真去日传戒,为日本信徒授戒。

鉴真:“谁有应此远请,向日本国传法者乎?”

祥彦:“彼国太远,性命难存,沧海淼漫,百无一至。”

鉴真:“是为法事也,何惜身命?诸人不去,我即去耳。”

鉴真东渡

次数 概况

1

2

3

4

5

6

未出海便夭折。遭诬告与海盗勾结,鉴真一行东渡的船只被官府查没。

突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

官府阻止,将日本留学僧荣睿投入大牢。

弟子好心阻拦

遭遇台风,失败。在海上漂泊了14天,到了海南岛。鉴真因暑热患眼疾,双目失明。

搭乘日本遣唐使回国的船,历时月余,终达日本。

相关史事

鉴真东渡日本,前后用了12年,随行的有36人献出生命。鉴真虽失明,但百折不挠,到日本时已是66岁高龄。他在日本10年,极受尊敬和爱戴。763年,鉴真卒于唐招提寺。今天,鉴真主持修建的唐招提寺以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定为一级国宝。

日本奈良唐招提寺内的鉴真像

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药文学,书法,建筑绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

鉴真在日本建立了正规的戒律制度。他主持重要佛教仪式,系统讲授佛经,成为日本佛学界的一代宗师。

鉴真带去很多医书,还凭嗅觉鉴定药物,帮助日本医师治疗疑难病症,介绍了很多中国的医药知识。

鉴真还传播唐朝的建筑技术和雕塑艺术,设计和主持修建了唐招提寺。

鉴真带到日本的二王真迹法帖,以及擅长王体书法的弟子,对以后日本书法界流行王书有着极大的影响。

日本国高僧元开于光仁天皇宝龟十年(唐代宗大历14年)撰写《唐大和上东征传》。

《初谒大和上二首》之一

摩腾游汉阙,僧会入吴宫。

岂若真和尚,含章渡海东。

禅林戒网密,慧苑觉华丰。

欲织玄津路,缁门得妙工。

“兴言名义国,

岂谓山河殊。

使去传风教,

人来习典谟。”

“玉帛遍天下,梯航归上都。”

——唐玄宗《赐新罗王》

“使去传风教,人来习典谟。”

唐与新罗的关系

第二篇章

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

崔致远

相关史事

唐朝诗文、典籍等大量传播到朝鲜。新罗人崔致远12岁入唐求学,18岁考中进士。后来他在唐朝做官,写下大量诗文。他的文集《桂苑笔耕》流传至今。

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

牛黄

人参

海豹皮

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

陶彩绘持腰鼓女俑 唐

玄奘西行

玄奘西行

第三篇章

“不因行苦过人表,岂得光流法界明”

戈壁大漠

小国林立

高原雪山

历经磨难,历时4年到达天竺。

盗匪横行

遍访天竺名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。

《玄奘取经回长安图》

10多年后,玄奘携600多部梵文佛经回到长安,受到盛大欢迎。唐太宗派宰相房玄龄等前去迎接。《玄奘取经回长安图》生动描绘了玄奘归来时受到盛情迎接的场景。

此后,玄奘先后于弘福寺、大慈恩寺、玉华宫主持译经工作,共译出经论七十五部一千三百三十五卷,为中国的佛教发展作出重大贡献。

《大唐西域记》

根据玄奘的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,也是研究中亚和印度半岛以及我国新疆地区历史、地理和佛学的重要典籍。

相关史事

在玄奘西行之前,国人称印度为天竺,此外,印度还有“身毒”、“贤豆”等叫法。玄奘在求法时发现这些称呼都不准确,认为译为“印度”比较合适。他回国后这一译法逐渐流行,沿用至今。

“无论怎么样夸大玄奘的重要性都不为过。中世纪印度的历史漆黑一片,他是惟一的亮光。”

——英国历史学家史密斯

问题思考

鉴真东渡和玄奘西行都经历了千辛万苦,他们是如何面对重重困难的?

鉴真:百折不挠,矢志不渝

玄奘:不畏艰险,执着前行

坚定的信念,顽强的意志!

知识拓展

唐与大食的友好往来

唐朝时,大食(阿拉伯帝国)派遣使臣与唐朝通好,先后有40多次。大食的商人经陆路和海路来到中国,贩卖珠宝、香料和药材等。有不少人在中国长期定居,有的人还在唐朝的朝廷中任职。

大食人俑(唐)

究往事踪迹 树文化自信

唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来,那时候外国人除了与中国贸易,还学习中国的科技文化,引进中国的政治制度。繁盛的唐朝在世界上声望很高,各国称中国人为“唐人”。

唐朝的

中外文化交流

日本

(遣唐使和鉴真东渡)

新罗

天竺

(玄奘西行)

大食

东

西

唐朝的对外交往为何如此活跃?

1、唐朝政治、经济、文化处于世界先进地位;

2、唐朝的海陆交通比较发达;

3、唐政府开放包容的态度;

“只有充满自信的文明,才会在保持自己民族特色的同时包容、借鉴、吸收各种不同文明。”

文化自信

是更基本、更深沉、更持久的力量。

是更基础、更广泛、更深厚的自信。

第4课 唐朝的中外文化交流

“山川异域,风月同天,

寄诸佛子,共结来缘。”

——长屋王(日本)

“扶桑已在渺茫中,家在扶桑东更东。

此去与师谁共到,一船明月一帆风。”

——韦庄《送日本国僧敬龙归》

“山川异域,风月同天。”

唐与日本的往来

第一篇章

《汉书·地理志》记载:“乐浪海(日本海)中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”。

《后汉书?东夷列传》记载,光武帝建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,光武帝刘秀赐以印绶。

《三国志?魏书?乌丸鲜卑东夷传》记载,邪马台国在3世纪曾数次向三国中的魏进贡,并接受了魏帝的册封与印绶。

唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。

为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。

从公元7世纪到9世纪,日本共向唐朝派遣出的遣唐使有十几批,遣唐使的官员有正使、副使、判官、录事等,其余成员有水手、工匠、留学生、留学僧等,人数为250人左右至500人不等,最多的一次达到500多人。

持续

时间长

使团规模大

出使

次数多

《弘法大师行状绘词》

日本教王护国寺所藏,

画面描绘了日本僧人空海(弘法大师)渡海入唐的情形。

阿倍仲麻吕

(晁衡)

送秘书晁监还日本国

王维

积水不可极,安知沧海东。九州何处远,万里若乘空。

向国唯看日,归帆但信风。鳌身映天黑,鱼眼射波红。

乡树扶桑外,主人孤岛中。别离方异域,音信若为通。

哭晁卿衡

李白

日本晁卿辞帝都,

征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,

白云愁色满苍梧。

遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑艺术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

相关史事

遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时从中国传去的,有些节日一直流传至今。

二官八省制(日本)

三省六部制(唐)

唐招提寺(日本奈良)

五台山佛光寺(中国山西)

ベッドの前の月の光は、疑问は地上の霜です

床前明月光,疑是地上霜

日本的和同开珎

(始铸于708年)

唐朝的开元通宝

(始铸于621年)

bǎo,同“宝”,是繁体字“寳”的异体字;一说同“珍”

鉴真

(688-763)

鉴真,唐代佛学大师。

幼时家境清贫,随父在扬州大明寺出家。景龙元年(707),出游洛阳,继至长安。在长安期间,鉴真勤学好问,不拘泥于门派之见,广览群书,遍访高僧,除佛经之外,在建筑、绘画,尤其是医学方面,都具有了一定的造诣。

715年,他回到扬州大明寺修行,733年成为当地佛教领袖、大明寺方丈,受其传戒者前后有四万余人。时人誉其“江淮之间,独为化主”。

鉴真

(688-763)

唐天宝元年(742)时,日本的留学僧荣睿、普照受日本佛教界和政府的委托,延请鉴真去日传戒,为日本信徒授戒。

鉴真:“谁有应此远请,向日本国传法者乎?”

祥彦:“彼国太远,性命难存,沧海淼漫,百无一至。”

鉴真:“是为法事也,何惜身命?诸人不去,我即去耳。”

鉴真东渡

次数 概况

1

2

3

4

5

6

未出海便夭折。遭诬告与海盗勾结,鉴真一行东渡的船只被官府查没。

突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

官府阻止,将日本留学僧荣睿投入大牢。

弟子好心阻拦

遭遇台风,失败。在海上漂泊了14天,到了海南岛。鉴真因暑热患眼疾,双目失明。

搭乘日本遣唐使回国的船,历时月余,终达日本。

相关史事

鉴真东渡日本,前后用了12年,随行的有36人献出生命。鉴真虽失明,但百折不挠,到日本时已是66岁高龄。他在日本10年,极受尊敬和爱戴。763年,鉴真卒于唐招提寺。今天,鉴真主持修建的唐招提寺以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定为一级国宝。

日本奈良唐招提寺内的鉴真像

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药文学,书法,建筑绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

鉴真在日本建立了正规的戒律制度。他主持重要佛教仪式,系统讲授佛经,成为日本佛学界的一代宗师。

鉴真带去很多医书,还凭嗅觉鉴定药物,帮助日本医师治疗疑难病症,介绍了很多中国的医药知识。

鉴真还传播唐朝的建筑技术和雕塑艺术,设计和主持修建了唐招提寺。

鉴真带到日本的二王真迹法帖,以及擅长王体书法的弟子,对以后日本书法界流行王书有着极大的影响。

日本国高僧元开于光仁天皇宝龟十年(唐代宗大历14年)撰写《唐大和上东征传》。

《初谒大和上二首》之一

摩腾游汉阙,僧会入吴宫。

岂若真和尚,含章渡海东。

禅林戒网密,慧苑觉华丰。

欲织玄津路,缁门得妙工。

“兴言名义国,

岂谓山河殊。

使去传风教,

人来习典谟。”

“玉帛遍天下,梯航归上都。”

——唐玄宗《赐新罗王》

“使去传风教,人来习典谟。”

唐与新罗的关系

第二篇章

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

崔致远

相关史事

唐朝诗文、典籍等大量传播到朝鲜。新罗人崔致远12岁入唐求学,18岁考中进士。后来他在唐朝做官,写下大量诗文。他的文集《桂苑笔耕》流传至今。

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

牛黄

人参

海豹皮

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

陶彩绘持腰鼓女俑 唐

玄奘西行

玄奘西行

第三篇章

“不因行苦过人表,岂得光流法界明”

戈壁大漠

小国林立

高原雪山

历经磨难,历时4年到达天竺。

盗匪横行

遍访天竺名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。

《玄奘取经回长安图》

10多年后,玄奘携600多部梵文佛经回到长安,受到盛大欢迎。唐太宗派宰相房玄龄等前去迎接。《玄奘取经回长安图》生动描绘了玄奘归来时受到盛情迎接的场景。

此后,玄奘先后于弘福寺、大慈恩寺、玉华宫主持译经工作,共译出经论七十五部一千三百三十五卷,为中国的佛教发展作出重大贡献。

《大唐西域记》

根据玄奘的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,也是研究中亚和印度半岛以及我国新疆地区历史、地理和佛学的重要典籍。

相关史事

在玄奘西行之前,国人称印度为天竺,此外,印度还有“身毒”、“贤豆”等叫法。玄奘在求法时发现这些称呼都不准确,认为译为“印度”比较合适。他回国后这一译法逐渐流行,沿用至今。

“无论怎么样夸大玄奘的重要性都不为过。中世纪印度的历史漆黑一片,他是惟一的亮光。”

——英国历史学家史密斯

问题思考

鉴真东渡和玄奘西行都经历了千辛万苦,他们是如何面对重重困难的?

鉴真:百折不挠,矢志不渝

玄奘:不畏艰险,执着前行

坚定的信念,顽强的意志!

知识拓展

唐与大食的友好往来

唐朝时,大食(阿拉伯帝国)派遣使臣与唐朝通好,先后有40多次。大食的商人经陆路和海路来到中国,贩卖珠宝、香料和药材等。有不少人在中国长期定居,有的人还在唐朝的朝廷中任职。

大食人俑(唐)

究往事踪迹 树文化自信

唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来,那时候外国人除了与中国贸易,还学习中国的科技文化,引进中国的政治制度。繁盛的唐朝在世界上声望很高,各国称中国人为“唐人”。

唐朝的

中外文化交流

日本

(遣唐使和鉴真东渡)

新罗

天竺

(玄奘西行)

大食

东

西

唐朝的对外交往为何如此活跃?

1、唐朝政治、经济、文化处于世界先进地位;

2、唐朝的海陆交通比较发达;

3、唐政府开放包容的态度;

“只有充满自信的文明,才会在保持自己民族特色的同时包容、借鉴、吸收各种不同文明。”

文化自信

是更基本、更深沉、更持久的力量。

是更基础、更广泛、更深厚的自信。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源