沪教版小学数学二年级下册教案(全册)

图片预览

文档简介

沪教版小学数学二年级下册教案

沪教版小学数学二年级下册教案

1.1登险峰

知识与技能:

1.熟练计算表内乘除法。

2.复习平方数的概念。

3.正确计算两步混合运算—乘加、乘减、除加、除减,进一步感知乘法分配律的思想。

4. 复习正方形、长方形特征。

过程与方法:通过闯关游戏的情境,复习旧知,提高分析能力。

情感态度价值观:培养学生的竞争意识。

教学重点及难点:

正确计算两步混合运算

理解并掌握乘法分配律

教学准备:课件

教学过程:

引入。

师:今天是开学第一天,我们帮助小胖、小丁、小巧和小亚他们去登数学高峰,好吗?

出示课题:登险峰

探究。

1.复习表内乘法题。(第一道山门)

师:小胖他们四人来到山脚下第一道山门前,山门紧闭,只有正确解答上面的算式,山门才会打开。山门上是些什么题?

(独立完成,汇报。)

它们的积有什么特点? 8×8=

5×5=

4×4=

6×6=

7×7=

9×9=

生:他们的积都是平方数。

师追问:什么样的数是平方数?

生:两个相同的因数相乘,得到的积是平方数。(若学生说的不完整,教师引导)

2.复习有余数的除法。(第二道山门)

师:做一做第二扇门上的除法题。算一算

(

28 ÷ 3 = 9……1

38 ÷ 4 = 9……2

48 ÷ 5 = 9……3

58 ÷ 6 = 9……4

68 ÷ 7 = 9……5

78 ÷ 8 = 9……6

88 ÷ 9 = 9……7

3 × 9 + 1 = 28

4 × 9 + 2 = 38

5 × 9 + 3 = 48

6 × 9 + 4 = 58

7 × 9 + 5 = 68

8 × 9 + 6 = 78

9 × 9 + 7 = 88

)

1)师:28 ÷ 3 = 9……1 这道题如何来验算呢?

生:首先,比较余数和除数的大小,余数要小于除数。其次,3 × 9 + 1 = 28

师:所以,一般有余数的除法我们先比较余数与除数的大小,再用“除数×商+余数=被除数”来检查是否计算错误。

接下来,我们自己来检查自己做的是否正确。

2)想一想它们的商和余数会有什么规律?(独立完成,汇报。)

观察发现:

(1)被除数逐次增加10,除数逐次增加1,商相同,余数逐次增加1。

(2)左边通过逆运算得到右边的算式,等式右边逐次增加10就等于等式左边逐次增加1个9与1个1。

(3)可以运用右边的形式来检验左边的答案。

3.复习加减乘除混合运算。(第三道山门)

5×8+15= 81÷9+46= 7×8-11=

10×5+5= 37+18-0= 24÷8+52=

师:先算什么?再算什么?

学生比一比谁算得又对又快。

4.复习几个几加减几个几。(第四道山门)

出示:4×9+2×9=

师:等于几?有些小朋友怎么算得那么快,有什么窍门吗?

生:4个9加2个9就是6个9,六九五十四。

师:说得真好。如果把中间的“+”改成“-”呢?

生:等于18。4个9减2个9等于2个9。

师:完成第四扇门上的题。

3×9+4×9= 7×7-2×7= 4×8+6×8=

9×6-3×6= 13×5-3×5=

5.走迷宫。(第五道山门)

师:这里没有题目了,那要怎么闯过去呢?(让学生说一说,培养学生的审题能力)

先让学生试一试,再请他们来交流经验:从迷宫出口开始往里找寻道路,最后取到钥匙。

6.数一数有几个正方形。(最后一道山门)

师:正方形有什么特征?

生:有4条相等的边,4个直角

师:你觉得应该如何来数呢?(引导学生有规律的数,由小到大或从里到外等)

三、巩固

利用教具,改变山门上的题,再次练习达到复习的目的。

四、总结

我们今天复习了哪些内容?

1.2《植树》教学设计

教学目标:?

1、通过合作探究,动手实践,让学生经历由现实问题到构建数学模型的过程,理解在两端都栽时棵数、间隔数、总长之间的关系。

2、会用棵数、间隔数、总长之间的关系解决实际问题。?

3、培养学生的合作意识和能力。?

教学重点:?

理解掌握两端都要栽的情况下,棵数、间隔数、总长之间的关系。

教学难点:?

运用棵数、间隔数、总长之间的关系解决实际问题。

教学过程:

活动一 请你当设计师

1、出示招聘启事,并附带具体设计要求。

2、学生找要求上的信息。

3、小组合作设计植树方案,画一画。

4、反馈交流,并说说设计理由。追问:为什么同样的一段路,同样的要求,种的棵数却不一样呢?

5、介绍植树问题,并明确间隔、间隔长、总长和棵数。

(设计意图:要建模就要对实际原形有充分的了解,明确原型特征。让学生亲身体验并进行植树方案设计,目的是使学生了解植树问题存在的三种情况,引出课题,并简单介绍植树问题。)

活动二: 认识学习目标

出示学生学习目标,读目标使学生明确本节课的学习要求。

(设计意图:使学生能明确本节课通过学习要掌握的知识,有利于引导学生学习。)

活动三 议一议

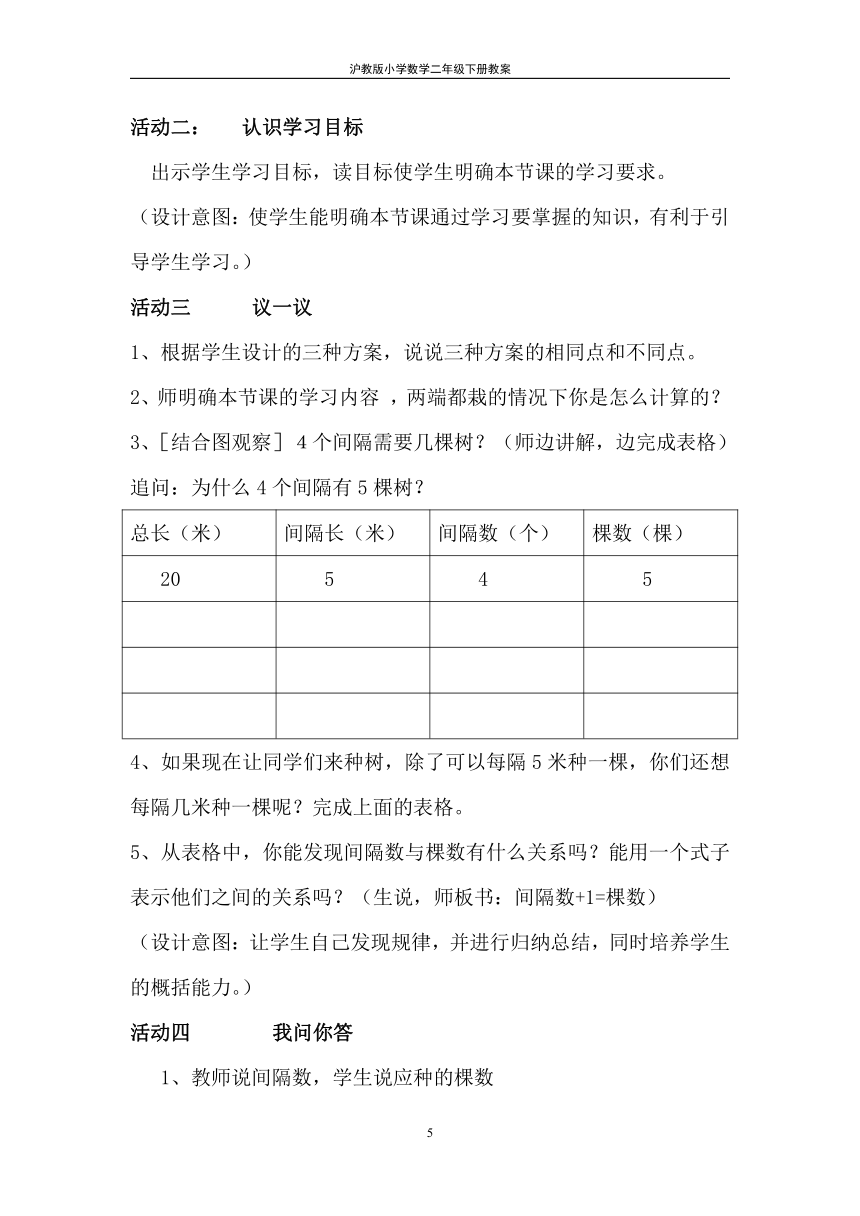

1、根据学生设计的三种方案,说说三种方案的相同点和不同点。?

2、师明确本节课的学习内容 ,两端都栽的情况下你是怎么计算的?

3、[结合图观察]4个间隔需要几棵树?(师边讲解,边完成表格)追问:为什么4个间隔有5棵树??

总长(米) 间隔长(米) 间隔数(个) 棵数(棵)

20 5 4 5

4、如果现在让同学们来种树,除了可以每隔5米种一棵,你们还想每隔几米种一棵呢?完成上面的表格。

5、从表格中,你能发现间隔数与棵数有什么关系吗?能用一个式子表示他们之间的关系吗?(生说,师板书:间隔数+1=棵数)

(设计意图:让学生自己发现规律,并进行归纳总结,同时培养学生的概括能力。)

活动四 我问你答

? 1、教师说间隔数,学生说应种的棵数

2、生活中那些那些现象和植树问题相似?

小结:其实像路灯、锯木头,爬楼梯和排队等等都属于植树问题,

(设计意图:找到生活中的植树问题,让学生再次感受到数学来源于生活并未生活服务。)

活动五 我能行(知识应用)

(设计意图:让学生灵活运用知识,学以致用)

活动六 通过这节课的学习你有什么收获??

(设计意图:归纳总结本科所学内容,掌握知识重难点。)

??

1.3分拆成几个几加几个几

教学目标

1. 能将14×6这类表内乘法题拆成两个表内乘法题来完成。

2. 培养学生的动手操作能力和发散思维能力。

3. 经历数学知识的应用过程,感受自己身边的数学知识,体验生活中处处有数学。

教学重点

让学生知道分拆的方法有很多种,能力强的孩子能从组合的角度按数的分拆的策略系统地列出所有分拆。

教学难点

能将7×12(第二个因数是两位数)分拆成两个表内乘法题来完成。

教学过程

一、创设情景,激发探究兴趣。

多媒体出示:海南运来一卡车无籽大西瓜。14箱,每箱6个,一共有多少个西瓜?

出示小胖的话:“14箱,每箱6个,14×6,没有口诀,这怎么算呢?”

二、探究新知

1. 动手操作:

一共有多少方格?也可以用14×6来计算,你能用剪刀把它剪成两部分,把14×6拆成两个表内乘法题来做吗?

学生动手剪,交流。

生1:可以将14个6拆成10个6和4个6,10个6是60,4个6是24,加起来是84,所以14×6=84。

生2:可以将14个6拆成9个6加5个6,9个6是54,5个6是30,加起来也是84

……

2. 看多媒体演示:看看小丁丁和小巧是怎样分拆的?哪一组的方法和小丁丁的一样,哪一组的方法和小巧一样?

3. 指导写法:

A 14×6 B 14×6

=10×6+4×6 =7×6+7×6

=60+24 =42+42

=84 =84

你能将其余几种按这样的方法书写出来吗?

4. 整理提高

把14×6拆成两个表内乘法题有几种方法?

讨论:可以把14拆成12和2吗?

5. 你能计算5×17吗?你是怎么想的?

(1)可以先交换,变成17×5=10×5+7×5=85,

也可以直接处理 5×17=5×10+5×7=85

(2)可以先交换,变成17×5=9×5+8×5=85,

也可以直接处理 5×17=5×9+5×8=85

……

试一试:书上第二题。

三、巩固与提高

1. 练习册第一页。

(1)14×6可以有多少种分拆?

(2)按你喜欢的方式来分拆、做题。

18×9 9×15 7×14=

2. 自己编题再分拆。

1.4正方体的展开图

教学目标:

1. 剪出正方体的展开图,通过操作,认识正方体的展开图。

2. 尝试将6个正方形的组合图形折成正方体,并逐步认识到:不是所有6个正方形的组合图形都能折成正方体的。

3. 能够正确判断正方体的展开图。

教学准备:

每位小朋友准备正方体纸盒和由六个正方形组成的组合图形

教学过程:

一、复习引入

1. (出示长方体与正方体的各种纸盒)这些是什么形体?你能否将正方体全部找出来?

2. 正方体有什么特点?(同桌互相说一说)

二、探究正方体的展开图

1. 多媒体演示,将一个正方体剪开。得到的是一个什么图形?它有什么特点?(由六个相同正方形组成的组合图形。)

揭示课题,板书:正方体的展开图。

2. 让孩子们动手剪:沿着正方体的棱剪,最后将它平摊就得到正方体的展开图。

学生作品展示:(所有不同的形状都展示出来)

?

为什么它们的展开图都不一样呢?(因为剪法不一样)

想象一下:这些展开图重新折成正方体的情景。

3. 还有不同的展开图吗?一共有多少种呢?全班交流。

三、从展开图来辨别是否能折合成正方体

1. 继续操作

(1)拿出学具纸折一折,下列展开图都能折合成正方体吗?(出示图片)

(2)汇报。

2. 你能不能用眼光来判断呢?(书第二题)

?

?

?

教师准备好教具,当学生有争议时,演示给学生看。

四、练习:(出示展开图)

1. 下列哪些图形可以折成正方体?

判断,然后取出学具折一折,体验从平面图形到立体图形的转换。

2. 出示下列图形,再配上两个正方形,怎样放置就能折成一个正方体?

?

?

?

五、聪明题:

补上缺少的一个面,使展开图可以折成正方体。

1.5连乘、连除

教学目标:

1. 从生产实践中使学生掌握连乘、连除的运算顺序。

2. 能够正确地进行计算。

3. 发展学生数学化能力和发散性思维。

教学重、难点:

理解连乘、连除算式每一步的意义。

教学准备:

教学课件

教学过程:

一、创设情景

(用多媒体或投影片展示包装车间包装奶粉情景)

师:请学生讲解包装流水线的过程。

(4听装一盒,2盒装一箱)

二、新知学习

(一)连乘

1. 师:装了3箱奶粉,一共有几听?小组讨论、汇报。

板书: 3×2=6(盒)

6×4=24(听)

师:你们是怎么想的?为什么用乘法计算?

(先算出一箱有几盒,再算出6盒有几听)

2. 师:两个式子也可以合并成一个式子,计算时按从左到右的顺序计算。

板书:3×2×4

=6×4

=24(听)

答:一共有24听。

师小结:通过例题知道,连乘算式的计算顺序是:从左到右。

板书:连乘的运算顺序:从左到右。

3. 做练一练

师:怎样计算?为什么?

4×2×9 5×6×2

(连乘的算式,按从左到右的顺序计算)

学生独立练习,汇报:

4×2×9 5×6×2

=8×9 =30×2

=72 =60

追问:为什么先算4×2?5×6?

(二)连除

1. 师:32听奶粉可以装几箱?小组讨论。

(先算32听可装几盒:32÷4=8(盒),再算8盒可装几箱:8÷2=4(箱))

2. 师:两个式子也可以合并成一个式子,学生汇报。

板书:32÷4÷2

连除的算式又如何计算?讲清每一步算式的意义(按从左往右的次序除)

32÷4÷2

=8÷2

=4(箱)

答:32听奶粉可以装4箱。

3. 师:连除的运算顺序也是:从左到右

追加板书:连除

4. 做练一练,独立完成核对。

81÷9÷9 64÷8÷4

三、动手操作

课件出示:一共有多少块积木?

师:想一想怎样用连乘来表示一共有多少块积木?4人一组共同研究,有困难可以看书。

(1. 我们可以把它看成有2层积木块,每层都有3排,每排都有4块积木,这样就是2层“3×4”组成,算式是:2×3×4。2. 不同的方法交流:填书。)

师:你们发现了什么?

(尽管可列6种不同的连乘算式,但结果都是24,连乘可以进行交换律。)

四、总结

连乘、连除都是按照从左往右的次序乘或除,连乘同样满足交换律。

1.6相差多少

【教学目标】

认知目标:

1. 会在算线上做加、减法。

2. 会在算线的帮助下,通过补充和减去求差。

能力目标:

在多种算法中,能选择最优的方法,计算“相差”。

情感目标:

引导学生在学习中充分感知相差所表示的含义以及在生活中的实例。

【教学重点】

在算线上,用“加”或“减”来计算相差。

【教学难点】

理解“补充”和“减去”求差的含义。

【教学准备】

多媒体、图片

【教学设计】

一、情景引入,揭示课题

1. 师:小朋友,过完愉快的寒假,我们都长大一岁了,你们的个子是否也长高了呢?小组里的小朋友可以两个两个站起来比一比,说说谁比谁高,或谁比谁矮。

生活动,汇报。

2. 小朋友真的都长高了,同桌两个小朋友的身高究竟相差多少呢?今天,我们一起来学习这个新本领(出示课题,相差多少)。

二、自主学习,认识“算线”

1. 认识“算线”

1)师:小丁丁他们在寒假里发明了一条“算线”,在算线上做加减法可清楚了,你们想学吗?

2)画出一条算线,并在算线上标出20、50、60、70、95。

3)仔细观察一下。

①算线和我们以前学的数射线有什么不一样?

②我们怎样把数字在算线上标出?

4)学生汇报:

算线和数射线很像,但算线没有箭头,没有数射线那样有精确的刻度,在标出数字时,小的数字在前,大的数字在后,只是精略地标出位置就可以了,数字之间的间隔距离要看数字之间相差多少,相差大,间隔距离大一些,相差小,间隔距离小一些。

2. 请小朋友自己画一条算线,并在算线上粗略地标出:

50、55、60、70、75、81、85、100

并请小朋友说一说,画算线要注意一些什么?(两数相差5的距离比相差15的要小一些)

三、探究新知,计算“相差”

(一)观察图意,理解“相差”

1. 师:刚才小朋友比了高矮,东东和丽丽也在比身高,我们来看看比的结果。

出示两幅图。

2. 师:说说你看到了什么?丽丽和东东相差多少呢?小亚是怎样想的,小巧又是怎样想的?(同桌讨论)怎样来列式呢?

3. 生汇报。

①78+( )=100

丽丽再长高一些才能和东东一样高。

②100-78=( )

丽丽必须站在多高的凳子上才能和东东一样高?

4. 小结:通过比较,丽丽比东东矮,也可以说东东比丽丽高或丽丽和东东相差多少。

(二)在算线上计算

1. 师:小朋友仔细观察了图,知道了丽丽和东东比身高的结果,但是100和78相差多少呢?说说你怎样算?

2. 学生汇报、板演。

加法:78+22=78+2+20=100

78+22=78+20+2=100

78+22=78+30-8=100

3. 我们把计算过程用算线来表示。

4. 小结:78再添上22就是100,求78和100相差多少,我们可以想78再加上几得100?

5. 用减法又怎样计算呢?

生汇报:100-78=100-70-8=22

100-78=100-8-70=22

100-78=100-80+2=22

6. 请你在算线上尝试着自己算一算,学生练习并汇报。

7. 小组同学相互评价各种算法。

8. 小结:100减去22得78,所以100和78相差22,所以说丽丽比东东矮22厘米,东东比丽丽高22厘米,它们都表示东东和丽丽相差22厘米。

四、独立练习,熟练计算

1. 小丁丁有68个玩具小人,小胖有84个玩具小人,他们之间相差多少个小人呢?请你列出算式,并在算线上表示你的计算过程,全班交流。

2. 板演学生的各种算法,并请学生汇报各自的想法,可以用“添上”也可以用“减去”这两种方法思考,进一步理解“相差”的含义。

3. 用学生喜欢的方法画一画,算一算。

28和57 24和63 36和54

五、总结

两个数相差多少,可以用加法来计算,也可以用减法来计算,通过算线的帮助,我们能正确地进行计算,在生活中,什么时候需要我们计算一下相差多少?(学生汇报和生活相联系的实例)

2.1千以内数的认识与表达

教学目标:

知识与技能:

1. 借助千数图感知千的实际数量。

2. 能认、读、写千以内的数,这些数是由几个百、几个十和几个一组成的。

3. 能说出千以内的数位名称,知道各数位上的数所表示的意义。

4. 能结合实际进行估算,逐步发展学生的数感。

过程与方法:

学生在教师的指导下,学会用千数图、小圆片等多种模型来描述和表达千以内的数。

情感与态度:

体验数学来源于生活,培养学生学习数学的兴趣和自信心。

教学过程:

一、关注生活,收集数据。

1. 师:课前老师布置大家去收集生活中比100大的数,谁来说说你们收集的内容?

学生汇报。

师:老师也收集了一些比100大的数,大家一起来看一看。(媒体演示)

2. 导入新课

师:大家收集了这么多的数据,真了不起!这说明生活中有许多比100大的数,这节课我们来认识1000以内的数。(揭示课题,板书:千以内数的认识与表达)

二、动手操作、建立数感。

“数点子”比赛

(1)师:看到“比赛”两个字,你会想到什么?

生:比一比谁数得快。

(媒体出示“点子图”,每人一张1000点的千数图)猜一猜,这张纸上大约有多少个点子?

学生估计交流:500个、700个、1000个……

(2)师:到底有多少个呢?让我们动手数一数吧!请在1分钟内数出300个点子,看谁数得快数得准!(学生操作)

(3)师:请数得快的同学说说是怎么数的?

学生自由介绍。

师赞扬比较好的方法:因为每一小块是一张百数图表示100,我就一百一百地数,100、 200、300。

媒体演示一百一百地数,数到300。

(4)师:用这种方法把点子图数完。

生:100个100个地数,10个100个是1000。

师:这张纸上一共有1000个点子,我们给它一个名字叫“千数图”,一张千数图里有几张百数图呢?

生:10张。

师:也就是说1000里有10个百。(学生呼应)

(5)小结:一百一百地数,10个百是一千。(板书:学生齐读)

追问:3个百是几?(300)

5个百呢?(500)

8个百呢?(800)

三、体验1000,学会估计,运用数感。

师:1000到底是多少呢?

(1)[出示一叠纸]你们看老师手里有一叠纸正好是100张,那么几叠这样的纸有1000

张呢?用手势来比划一下。(出示验证:大约有老师的一柞那么厚)

(2)[出示语文书]1000张纸有那么多,如果我们语文书这一页上大约有200个字,那

么1000个字要有这样的几页呢?

(3)再看看我们的多功能教室,我们已经知道坐满的话有200人,那1000人呢?有几

个多功能教室的人那么多?

四、用不同的学具描述和表达数。

动手操作。

(1)[出示图片]1999年,中国第一高楼,上海金茂大厦:421米

学生动手操作。

交流(不同数位上的学具表示什么?为什么这么放?)

我用圆片摆421,1个最小的圆片放在个位表示1个一;

2个中等的圆片放在十位表示2个十;

4个最大的圆片放在百位表示4个百;

所以,421是由4个百,2个十和1个一组成的。

(2)师:请你们拿走十位上的学具,观察一下,现在得到的是几?谁能读一读,再说说它的组成?

生:四百零一,它是由4个百,0个十和1个一组成的。

(3) 师:请你们将401的个位上的1移到十位,观察一下得到的是几?

动手操作。

交流:

师:你只用了最大的圆片和中等的圆片,你是怎么知道它是一个三位数的?

生:因为最大的圆片表示“百”。

师:读一读,说说它的组成。

生:四百一十,它是由4个百、1个十组成的。

(4)老师说数,学生用数字卡片在数位表上摆出。

读一读,说说它的组成。

五、巩固练习

1. 读一读本节课一开始学生收集的数据,并说说它的组成。

2. 同桌合作练习,一人先摆学具,另一人读数,说组成。(或一人先读数,说组成,

另一人用学具摆数)

六、小结:

这节课,你有什么收获?

2.2小 探 究

教学目标:

1. 知道一个个地数,10个一是十,十个十个地数,10个十是百,一百一百地数,十个

百是千。

2. 知道并能说出数位顺序表的排列及每位的实际意义。

3. 会用正方体积木块、千数简图、人民币等不同方式表达数。

教具:

方块学具、课件。

教学过程:

内容 教师活动

一、情境引入 1. 出示多媒体花图 师:这些花多美,想知道究竟有多少,可以怎么办? 根据学生回答小结: 一朵一朵地数用.表示 十朵十朵地数用-表示 一百朵一百朵地数用□表示 这是上节课学习千数简图的知识。 出示:□□□ 师:看简图你就知道花的朵数了,先写数再读数。 (师出示答案校对) 2. 揭示课题:数可以用千数简图表示,还可以怎样表示?今天我们继续探究千以内的数。(板书:小探究)

二、探究过程 1. 认识十进制数位表,会用正方体积木块表示数。 引:我们先看看小丁丁在做什么? 演示媒体,提示学生轻轻地跟着数。 问:看了电脑演示,你知道了些什么知识? 根据回答,小结并输入结果。 10个一是(十),10个十是(百),十个百是(千)。 小结:用正方体积木块也可以表示数。 尝试表示数。 A 板书:312,要求:从学具中挑出合适的表示。 (校对,说说你是怎么想的?) B 问:4种学具中还有一种未使用过的,让312变大,并写出这个数。 小结:(出示表格)通过动手摆学具我们已经知道4种学具各代表什么,请试着再说说。(输入结果) 针对练习:比比谁摆得又快又对? 205 出示答案(说说哪种学具未用到,为什么?哪一位上没有单位?板书:个位、十位) 根据你所掌握的本领与刚才学到的结论,你能说说还有哪些数位吗?按一定的顺序说出。 出示数位顺序表,请学生提问。 小结:从左到右变大,满十个千还有更大的,所以用省略号。 2. 练习运用 要求将引入题改为用正方体表示,并说组成,检验自己对否。 出示结果校对。 A 完成书3(1),先说组成再写数。 出示:243 要求:用手中的学具或桌上的笔纸等材料,自己试着表示这个数。 出示媒体,看看你与谁的想法一致。 介绍人民币的表示法,想想怎样准备。 小结:同一个数可以用多种方法表示。 B 针对练习:书3(2)(3) 口头说说302改用正方体表示如何改?230改用人民币表示如何改?501改用千数简图表示如何改? 小结:大家学得真不错。

三、综合运用 按1到4号编一题,考考其他3人,可以是读数、写数、分拆或说组成,也可以是今天所学的内容。

四、课堂小结 说说今天学到的本领。

2.3数射线(千)

教学目标:

1. 能把千以内数在数射线上定位,定序。

2. 能读出数射线上字母所表示的数。

3. 能正确找出一个数的邻数。

教学重、难点:

将原有的知识迁移到千以内数上。

教学准备:

多媒体(或投影片),数射线。

教学过程:

教学环节 教师活动

一、复习 二、探究过程 三、总结 1. 出示百以内的数射线 师:大家还认识这个老朋友吗?它叫什么名字?数射线。 2. 在数射线上标数 在数射线上标出20、45、10、150。 3. 150无法在数射线上标出,我们应该怎么办? 将数射线再延伸一些,写出后面的数。 4. 揭示课题 百以内数射线延伸成千以内数射线,今天我们就要根据千以内的数射线来学本领。 师:现在能把150标出来吗?谁愿意试一试? 1. 出示数射线:0-600 (1)观察每大格表示几?100 (2)每小格呢?10 (3)平均分成了几份?每份表示几呢? 2. 任意标,学生读数:200、350、500、50 3. 书主题图 (1)仔细观察,每大格表示几?每小格呢? (2)刚才是老师在数射线上做标记,你们读数,如果给你们一个数,你能在数射线上标一标吗? (3)练习:书第1题。 (4)看书第3题,在这条数射线上你观察到了什么?每大格,每小格表示什么?为什么a表示106呢? (5)用你观察到的这一规律把其它字母所表示的数补充完整。 (6)校对,说说为什么用这个数来表示,用自己所填的数排列大小。 4. 找中点 (1)观察第3题。 (2)共有几大格,中点在哪儿?你是怎么找的? (3)100和160的中点呢? (4)150和190的中点呢? (5)小结:怎样找寻两个数的中点? (6)数射线长了,你是否也能按这个规律找两数之间的中点呢? 5. 按规律填数 (1)出示:150、151、152……261,中间这些数被小马虎擦掉了。 (2)这些数有什么特点?能不能用你找到的规律继续往下数,一直数到结尾这个数261? (3)100、95、90……50 观察有什么规律,按这一规律自己数数,一直数到终点数。 (4)做书上相应题,按找到的规律数给对方听。 6. 找邻数 A (1)你家住在几零几? (2)能不能告诉大家,你家邻居的门牌是什么? 板书:301、302、303 +1 0 -1 (3)我们可以说301、303就是302的邻居,但,如把302看作一个数,那么301、303就是它的邻数,也就是相邻的数。 B 下面我们就来找邻数。 (1)349、350、351这三个数你看懂了吗?看懂了什么? (2)试一试:书上其余4题,格式仿照第一题。 这节课有什么收获?

2.4位值图上的游戏

教学目标:

1.数的表达式的转换,建立位值概念。

2.让学生在操作中领悟:小圆片所在的位置不同,表示的数值也不同。

3.培养学生的发散思维,学会用变化的观点看问题。

教学准备:

多媒体课件、位值图、小圆片。

教学过程:

一、复习引入

复习数位表,说出每个数位上各表示多少?

…… 百 十 个

? ? ? ?

这张数位表又叫做位值图,这节课我们要在这张位值图上做游戏。

1.谁会读一读?

…… 百 十 个

? ●●● ●● ●

…… 百 十 个

? ● ? ●●●

…… 百 十 个

● ●●

学生尝试读出数,教师写出数。

2.谁会摆一摆?426、500、27、602、380

请学生用小圆片在位值图上尝试摆数。

3.你发现了什么?

学生讨论得出:小圆片放在个位上表示几个一,放在十位上表示几个十,放在百位上表示几个百。放的位置不同,数值也不同。

二、探究规律

1.添加

(出示课件)小巧在位值图上用小圆片放出了数573,小胖加放一片小圆片。

问题一:现在这个数可能是什么?

教师指导学生在自己的位值图上摆好573,再添上一个小圆片,看看出现了什么数?

学生逐一汇报,教师加以整理:673、583、574。

问题二:观察这几个数,你发现了什么?

小结:百位上添加一个小圆片,变成673。

十位上添加一个小圆片,变成583。

个位上添加一个小圆片,变成574。

2.拿走

问题三:如果小胖在这张位值图(573)上拿走一个小圆片,结果又会怎样?谁来猜一猜?

学生先猜测,再在位值图上加以验证。

汇报结果:473、563、572。

问题四:你又发现了什么?

小结:不论是添加还是拿走,都是考虑三种情况:百位上、十位上、个位上的变化。

练一练:471,在位值图上添加一个小圆片,可能是多少?在位值图上拿走一个小圆片,又可能是多少?

同桌分工完成,互帮互助。

3. 移动

(出示课件)小亚在位值图上用小圆片放出了数471,小丁丁移动了一片小圆片,现在这个数可能是什么?教师指导:每一次移动小圆片后,应放回原处再重新开始。

学生动手操作,自主探究。

学生展示移动的过程,教师逐一板书。

三、拓展练习

1.先猜一猜,再摆一摆:

120,移动一个小圆片,会出现哪些情况?(30、21、210、111)

400,移动一个小圆片,会出现哪些情况?(310、301)

2.先想一想,再试一试:

用一个小圆片,在位值图上可以摆出几个数?(1、10、100)

用两个小圆片,在位值图上可以摆出几个数?(2、20、200、11、101、110)

用两个小圆片,在位值图上可以摆出几个数?(3、30、300、12、21、120、210、102、201、111)

四、总结方法

今天我们在位值图上玩了哪些游戏?你找到了什么规律?

学生交流总结。

3.1整百数、整十数的加减法

教学目标:

1.熟练掌握千以内整十数、整百数的加减法。

2.培养学生的推算能力、迁移能力与熟练计算的能力。

3. 能够正确地进行计算。

教具:

多媒体、卡片、板书、练习卷、红色记号笔、吸铁石、教棒

学具:

卡纸、记号笔

教学预设:

一、创设情景

1.师:同学们肯定去超市买过东西吧,今天老师也带来了一些商品。

多媒体出示:商店里的一些商品

问:你看到些什么呢?

师:如果让你任意选择两件你喜欢的商品,你想选什么呢?一共需要多少钱,能用一个算式表示吗?

师:同桌两位同学一人提问,另一人将算式写在纸条上行吗?

(学生活动)

出示:各种算式。

师:同学们写了这么多算式,我们来将这些算式分分类吧。你想怎么分呢?(整百数加法和整十数加法)

(师移动纸条)

二、探究新知

(一)加法计算

1.整百数加法

(1)问:我们先来看整百数的加法。300+200结果是多少?你是怎样想的?

师:把你的算法和同桌交流一下,看看你们可以找出几种算法好吗?

(学生交流讨论)

方法1:数射线上算。

演示:让学生在数射线上画出计算过程。

方法2:3个百加2个百等于5个百是500。

(2)同学们说得真不错,我们也来算一算其它几道题目吧。

(学生口答,师写答案,选一题说算理)

2.整十数加法

(1)问:这些题目你能算出结果吗?60+90结果是多少?怎样想的?

板书:6个十加9个十等于15个十是150

(2)师:其它题目也请你们来算一算。

注:300+60

问:还可以怎样想?3个百和6个十可以组成360。

师:我们也可以利用数的组成进行加法计算。

(学生口答,师写答案)

3.小结

师:刚才我们学习了什么?

出示课题:整百数、整十数加法计算

问:你们是怎样进行计算的呢?(整百数的加法就是把几个百加几个百,整十数的加法就是把几个十加几个十。)

(二)减法计算

1.整百数、整十数的减法

(1)师:刚才我们讨论了整百数、整十数加法的计算方法,我这里还有一些题目。

出示:800-200= 120-40= 800-40= 580-240=

问:这些题目和前面的题目有什么不同?

师:想不想试一试呢?你可以任意从中选择一题,但是你不仅要说出结果,还要说说你是怎么想的。

根据学生回答板书:8个百减2个百等于6个百是600。

12个十减4个十等于8个十是80。

(2)练习

700-100= 210-50= 900-10= 380-290=

2.课堂总结

问:这节课你有些什么收获呢?

问:整百数、整十数的减法我们是怎么算的?(整百数的减法就是把几个百减几个百,整十数的减法就是把几个十减几个十。)

三、巩固新知。

1.看谁算得又对又快。

800-300= 700-30= 730-450=

600+100= 60+80= 250+360=

900-200= 590+40= 320-280=

2.算一算,比一比,在○里填上“<”、“>”或“=”。

100+300○700-200 250+310○500

380-190○200 270+30○640-340

3.抢答题。(卡片)

形式:以组为单位,看哪组答对的题最多,哪组就获胜。

50+400= 900-20= 150+60= 830-410=

70+500= 800-460= 930-460= 360+40=

550+450= 780-700= 900-250= 410-140=

4.在□里填上一个合适的数字,使等式成立。

3□0+70=4□0 760-□0=6□0

问:还可以怎么填?你发现了什么规律吗?

题1:加数的十位比2大

题2:减数的十位比6大

四、课后谈话:

师:今天我们学习的内容在书上哪里呢?我们所学习的就是整百数、整十数的加减法。课后我们把书上的练习完成好吗?

问:对于今天学习的内容你还有什么问题吗?

3.2三位数加减一位数

教学目标

1.运用旧知迁移,让学生经历三位数加减一位数的计算过程,掌握三位数加减一位数的计算方法。

2. 能够熟练正确地进行计算。

3.培养学生学习数学的热情,以及独立探究、合作交流的能力。

教学重点

三位数加减一位数的计算方法。

教学难点

两位数加减一位数的计算方法迁移到三位数加减一位数的计算。

教学准备

多媒体课件

教学过程

一、复习铺垫

1. 看卡片口算:

5+23= 43-6= 87+9= 70-5=

94+( )=100 97+( )=100 77+5= 92-6=

2. 说说77+5、92-6你是怎样算的?

师根据学生回答,板书:

7 + 5=12 12-6=6

70+12=82 80+6=86

77+ 5=82 92-6=86

在数射线上计算。

+3 +2 -4 -2

77 80 82 86 90 92

77+ 5=82 92-6=86

3. 小结:对于两位数加减一位数,我们可以把一位数和两位数的个位上的数相加或相减,再同十位上的数合起来;也可以把加数或减数拆开,先相加或减到下一个整十数再计算。

二、合作交流,探究算法

(一)探究百位上无进退位的三位数加减一位数的计算方法

1. 媒体出示:小熊猫也来参加我们的学习了,它见我们小朋友已经会算77+5、92-6这样的题了,就想考考大家,给第一题的77百位加上4、第二题92的百位加上7,那这两道题就变成了477+5,792-6,你会计算三位数加减一位数的算式吗?(板书课题:三位数加减一位数)

2. 学生独立思考,然后在小组里交流算法。

师:先自己试着说一说怎样计算477+5,792-6,前后的四个同学再一起说一说。

3. 大组交流反馈算法,师根据学生发言板书。

+5

因为 77+5=82 77 82

+5

所以 477+5=482

477 482

-6

因为 92-6=86

86 92

所以 792-6=786 -6

786 792

4. 小结计算方法:可以用推算的方法,先计算两位数加减一位数,再加上百位上的数。

5. 试一试:

578+4= 627+6= 364+9=

674-7= 554-7= 813-6=

(二)探究百位上有进退位的三位数加减一位数的计算方法

1. 媒体出示:小朋友们算得真好!这时小白兔来了,它也想考考大家,把第一题的477十位上的7改为9、第二题792的十位上的9改成0,那这两道题就变成了497+5, 702-6,该怎样计算呢?

2. 小组讨论计算方法,师巡视。

3. 集体汇报学习情况。

师:我们一起听一听,怎样算497+5,702-6,谁能大声地把自己的想法告诉大家?

师根据学生回答,结合算线板书反馈。

497+3=500 +3 +2

500+2=502

497+5=502 497 500 502

702-2=700 -4 -2

700-4=696

702-6=696 696 700 702

4. 小结算法,找出加、减算法的共同点。

(都是先加或减到整百数,再加或减余下的数。)

5. 试一试:

695+8= 904-7= 598+7= 303-6=

三、练习运用,巩固拓展

1. 做一做:(书上做一做)

指名核对答案,全对学生给自己加上一颗☆。

2. 鲜花配绿叶:将树叶上两个数加或减,说一说是怎样算的,算对了将开出美丽的花朵。(媒体演示)

3. 数学游戏:

游戏规则:同桌的两个小朋友,一位小朋友拿出一位数的数字卡片,另一位小朋友拿出三位数的数学卡片,两人同时出一张,依次把两张卡片上的数相加或相减,谁先正确地算出得数,卡片就归谁。最后比谁得到的卡片最多,谁就胜利。

四、全课小结:

这节课你学会了什么?你是用什么方法学会的?

3.3三位数的加法(横式计算)

教学目标

1.运用旧知迁移,让学生经历三位数加法的横式计算过程,掌握三位数加法的横式计算方法,能正确进行计算。

2.鼓励算法思维和算法的多样化。

3.养成独立探究、合作交流的学习习惯,激发学习数学的兴趣。

教学重点

三位数加法的横式计算方法。

教学难点

两位数加法的横式计算方法迁移到三位数横式计算。

教学准备

多媒体课件

教学过程

一、复习铺垫

媒体出示: 28+56=

师:谁来说说这道题的思考过程?

反馈结果,指名学生交流。

师:除了竖式计算,谁来说说横式计算的思考方法?

师根据学生回答板书。

师:这是我们已经学过的两位数加两位数的计算,同学们学得真不错,能够用不同的思考方法来得出正确的结果。今天我们就用学过的知识来学习新的本领。

二、探究新知

1. 创设情境。

师:春天已经来临了,让我们一起去听“春之声”音乐会吧。(媒体出示主题图,同时再出示相关条件:A看台:356人,B看台:247人)

问:从图上我们可以获得哪些信息?

你想提出什么问题?

学生自由发言。

师:同学们真爱动脑筋,提出了很多数学问题。我们这节课就先来解决“A、B两看台共坐了多少人?”这个问题,剩下的可以以后再研究。

板书:A、B两看台共坐了多少人?

问:怎样来计算A、B两看台共坐了多少人?算式怎样列?

板书:356+247=

2. 探究算法。

1)估算。

师:你们能估算一下两看台大概共坐了多少人吗?(学生答,师暂不下结论)

2)揭示课题。

师:那么到底356+247等于多少,这就是我们今天要学习的三位数加三位数加法的横式计算。

板书课题:三位数的加法(横式计算)

3)自主探究。

师:大家用自己喜欢的方法来探索一下计算方法,可以动动脑筋,运用学过的知识、想想、画画,也可以用学具来帮帮忙。

(教师巡视。)

4)大组交流。

师:谁愿意和大家交流你的算法?

学生汇报。(课件演示算法)

A 用正方体积木块组成的板、条、块摆出356+247。

356 +247=603

个加个 6 + 7= 13

十加十 50 + 40= 90

百加百 300 +200=500

13 + 90 + 500 = 603

B 用简图画出356+247。

356 +247 = 603

百加百 300 + 200 = 500

十加十 50 + 40 = 90

个加个 6 + 7 = 13

500 + 90 + 13 = 603

师:A、B两看台共坐了603人。(指黑板上画图、摆学具的两种方法。)

这两种方法很不错,还有没有其它方法呢?谁再来试试?

C 在算线上画出356+247。

① 356+247

=356+200+40+7 先加百

=556+ 40 +7 再加十 200 40 7

=596+ 7 最后加个

=603 356 556 596 603

② 356+247

=356+ 7+40+200 先加个

=363+ 40 +200 再加十 7 40 200

=403+ 200 最后加百

=603 356 363 403 603

D 巧算。

356+247

=353+250

=350+250+3

=600+3

=603

师:真了不起,你们用了不同的横式计算方法算出了356+247的答案。我们的好朋友小胖他们也想到了这些方法。下面把书打开,仔细看看,有没有不懂的地方?

3. 归纳算法。

师生共同观察、讨论得出:

第1、2种方法是百加百,十加十,个加个。

第3种方法是先加百,再加十,最后加个或先加个,再加十,最后加百。

第4种是巧算的方法,即把其中一个加数看成整十数先加,再加个位数。

这几种算法都是通过分拆,变为原来学的本领进行计算的。

问:你喜欢哪一种?为什么?

三、巩固练习

1. 用你喜欢的方法计算,并在练习册上写出过程。

234+432 58+182 346+255 728+276

2. 游戏:买轮滑鞋。

师:前几天,我们看了电影《深蓝 浅蓝》,片中豆丁的高超轮滑水平一定给你留下了深

刻印象吧?你想不想也拥有一双轮滑鞋?我们一起去看看吧。

假如给爸爸和你各买一双轮滑鞋,你挑哪两双?该付多少钱?你能很快口算出来吗?

出示: 蓝鲨牌 金鲨牌 绿宝石牌 黄盾牌 乌龙牌

364元 435元 267元 186元 309元

1)学生拿出练习纸,先写出算式,再把答案写下来。

2)学生在小组内交流。

师:你会怎么选,要付多少钱?请你们说给小组同学听听!

(学生自由说,教师巡视去听,请两个学生说。)

四、总结全课

刚才我们学了些什么新本领?

3.4三位数的减法(横式计算)

教学目标:

1. 迁移能力,将两位数横式减法的计算方法迁移到三位数横式计算。

2. 建模能力,用不同的辅助材料来建构三位数减法的模式。

3. 算法思维、算法多样化。

教学重点:

1. 建模能力,用不同的辅助材料来建构三位数减法的模式。

2. 算法思维、算法多样化。

教学难点:

算法思维、算法多样化。

教学准备:

多媒体课件、学具(板、条、块)。

教学过程:

一、情境引入:

中国南极考察:小亚的叔叔在南极某点上考察,据他统计:

雪海燕:223只 海豹:127只 企鹅:245只。

学生根据信息提问题:如:雪海燕和海豹共几只?企鹅和海豹共几只?雪海燕和海豹相差几只?海豹比企鹅少几只?企鹅比雪海燕多几只?

二、探究新知:

1. 探究不退位减法口算。

(1)根据“企鹅比雪海燕多几只?”你能列出算式吗?

245-223

这就是我们今天要学习的本领:“三位数的减法”。板书课题:三位数的减法

观察:这是什么类型的减法?

生:不退位减法。

请你们用正方体木块组成的板、条、块摆一摆,利用画简图或者画算线,尝试列式并计算,写出计算过程,然后在小组内交流。

反馈:学生边说边在实物投影仪上演示摆和算的过程。

245-223 = 22

生1:我是分步算的,用正方体木块组成的板、条、块摆。

算法:200-200=0 百减百

40-20=20 十减十

5-3=2 个减个

20+2=22

生2:我的算法跟他的一样,但格式不一样,是用递等式写的。我是画简图帮忙算的。

245-223

=20+2

=22

生3:我的算法跟他们不一样。格式与第一位同学一样。

算法: 5-3=2 个减个

40-20=20 十减十

200-200=0 百减百

20+2=22

生4:我在算线上计算的。我用了先减百,再减十,最后减个的方法。

245-223

=245-200-20-3

=45-20-3

=25-3

=22

生5:我也在算线上计算的。我用了先减个,再减十,最后减百的方法。

245-223

= 245-3-20-200

= 242-20-200

= 222-200

= 22

(2)优化算法:哪些方法比较简便?

(3)小结:刚才学习了三位数不退位减法,大家运用的计算方法都比较简便。

2. 探究退位减法口算:

现在你们能把“海豹比企鹅少几只?”列出算式解决吗?

学生尝试列式:

245-127

讨论:这道题与刚才学的有什么不一样?

生:245-223每一位上都够减,是不退位减法,245-127个位上不够减,是退位减法。

请你们用正方体木块组成的板、条、块摆一摆,再用画简图或者画算线帮忙计算,然后在小组内交流。

反馈:学生边说边用多媒体演示。

(1)生1:用千数图摆出245-127

245-100=145 先减百

145-20 =125 再减十

125-7 =118 最后减个

(被减数个位上5个小圆点,不够拿走7个,从十位退一个十换成十个小圆点再减。)

(2)生2:画简图的方法。先减百,再减十,最后减个。

245 - 127

=245 -100 -20 –7

=145 -20 -7

=125 -7

=118

(教师用多媒体再演示退位的过程)

(3)生3:在算线上计算。

245 - 127 7 20 100

=245 -100 -20 -7

=145 -20 -7 118 125 145 245

=125 -7

=118

师:你能说出用了什么方法吗?

生:先减百,再减十,最后减个。

(4)生4:在算线上计算。先减个,再减十,最后减百。

245 - 127

=245 - 7- 20- 100 100 20 7

=238 - 20 - 100

=218 - 100 118 218 238 245

=118

(5)还有没有其它算法?反馈。

生5:我是用巧算的方法算的。

把被减数与减数同时增加3,变成减去一个整十数,整十数减整十数,再加上一个个位数。

245 - 127

=248 - 130

=240 -130 + 8

=110 + 8

=118

生6:我也是用巧算的方法算的。先减去一个整十数,再减去个位上的数。

245 – 127

= 245 – 120 - 7

= 125 -7

= 118

生7:我也是用巧算的方法算的。先减去个位上的数,再减去整十数。

245 – 127

= 245 – 7 - 120

= 238 -120

= 118

师:掌声鼓励这些爱动脑筋的小朋友!

看书:小胖、小巧、小丁丁的算法分别与谁相同?

3. 优化算法思维:你最喜欢哪一种方法?哪几种方法比较简便?为什么?

4. 教师小结:刚才学习了三位数的退位减法,发现了用先减百,再减十,最后减个的算法比较简便,或用先减个,再减十,最后减百的算法同样比较简便。有能力的同学可以巧算。

三、巩固提高:

1. 用你喜欢的方法计算:课本题2(每人任选两道做)。

490-273 385-158

583-97 647-375

906-454 806-404

2. 小组合作,编一个生活中的三位数减法故事,并求这两个数的差。

反馈:

生1:我校一二年级去看电影,一年级有253个小朋友去看电影,二年级有298个小朋友去看电影,二年级比一年级多去了多少人?

算式:298-253=45(人)

生2:我们二年级一共有298人,其中女同学有151人,男同学有几人?

算式:298-151=147(人)

生3:上个星期天,我和妈妈去农工商超市购物,妈妈的钱包里共有300元,买东西用去了209元,妈妈的钱包里还剩下多少钱?

算式:300-209=91(元)

……

四、课堂总结:

这节课有什么收获?

3.5估算与精确计算

教学目标:

1. 了解估算是用整十数、整百数进行近似计算。

2. 经历估算的过程,能结合具体情况进行估算,判断计算结果的对错,并能对结果的

合理性作出解释。

3. 感受学习估算的价值,培养学生的估算意识。

教学重点:

在具体的情境中,掌握加减法估算的一般方法。

教学难点:

体验估算的多样性,能根据具体情况选择适当的估算策略。

教学准备:

多媒体课件、练习纸

教学过程:

一、复习引入

1. 填一填

342 781 657

最接近的整十数

最接近的整百数

2. 师:李老师想买童车和电子琴作为儿子的生日礼物,(出示:童车214元、电子琴569

元)带700元够不够?带800元够不够?

3. 揭题:估算

二、感受估算方法的多样性,优化估算策略

师:请你们帮老师估算一下要带多少钱,把估的过程写在练习纸上。

1. 整理估算方法。

(1)整十数估算

210+570=780

(2)整百数估算

200+600=800

(3)精确计算

214+569=783

2. 在比较中反思提升。

师:比较这两种估算方法,它们有什么优点?

整十数估算离准确的结果最接近。

整百数估算计算更方便。

三、巩固练习

1. 先用整十数估算,再精确计算。

512+189 725-156

估:________________ 估:__________________

精:________________ 精:__________________

2. 选择题:

(1)298+184,最接近的答案是( )

①500 ②470 ③480

(2)723-144,最接近的答案是( )

①580 ②570 ③600

(3)513+322,精确计算的结果是( )

①830 ②800 ③835

四、在问题解决中,体会估算的价值。

学校组织学生看电影,男生有278人,女生有287人,剧场共有586个座位,估一估,这个剧场的座位够不够坐?

五、拓展:

这里有1000元钱,请你们帮老师挑选一下可以买哪些商品作为我儿子的生日礼物?

3.6应 用 题

教学目标:

认知目标:

正确掌握三位数加、减、乘加应用题的解题方法。

熟练掌握三位数加、减、乘加混合运算。

会将答案用回到生活实际中去检验。

能力目标:

1. 通过搜集、整理信息,会从不同角度提出问题,并制定解决问题的策略。

2. 在问题解决中训练思维,发展解决应用题的能力。

情感目标:

通过具体情景,加强对环保意识的渗透。

教学重、难点:

重点:

正确掌握三位数加、减、乘加应用题的解题方法。

难点:

通过搜集、整理信息,会从不同角度提出问题,并制定解决问题的策略。

教学过程:

一、引入。

1. 课前谈话:为保护环境,学校在同学中开展了合理处理废电池的活动,对废电池进行回收。一年级小朋友共搜集废电池106节,二年级共搜集废电池184节。两个年级共搜集废电池多少节?

(同时出示学生参与活动的图片)

2. 请同学说说自己的感想;搜集到的信息;要解决的问题;解题的方法与思路。

3. 交流汇报。

今天我们就运用所学的知识来解决一些生活中的实际问题。

出示课题《应用题》

二、探究。

1. 独立完成,交流汇报。

根据学生的交流,请同学独立列式计算,汇报。

2. 伙伴合作,讨论交流。

师:根据这两个条件,你还能提出哪些问题?

思考后同桌交流。

汇报。(两人交流后一共提出了几个问题?哪几个问题?通过两人的交流学习,你有什么收获?)

生:一年级比二年级少搜集多少节?二年级比一年级多搜集多少节?两个年级搜集的废电池相差多少节?一年级再搜集多少节就和二年级同样多?……

选其中的一个问题列式解答,交流。

师:通过这一组的解答,你有什么发现?(师生共同分析应用题的结构,小结解题方法)

3. 尝试练习,巩固知识。

(1)独立完成书上1、2、3题。

(2)交流汇报。(让学生交流自己最有信心的一题,说说怎样解答,为什么?)

(3)根据这三题提供的条件,你还能提出什么问题?

4. 综合运用,深入探究。

(1)情景出示:草原情景,牛羊成群。

师:为了保护环境,我们小朋友加入了搜集废电池、回收废电池的活动,草原上的人们为了保护草原,开始对家禽家畜进行圈养。

(2)出示:圈中有8只羊和7只鸭,它们一共有几条腿?

学生读题后说说怎样解答。

(羊的腿数+鸭的腿数=羊、鸭共有的腿数)

8×4+7×2=32+14=46(条)

说说每个数各表示什么?

(3)出示:羊和鸭共有22条腿,那么,可能是几只羊和几只鸭?

读题后,猜猜有可能有几只羊和几只鸭?验证学生的猜测是否正确。

讨论:小组如何找出所有的可能。

交流后出示表格:

羊 鸭 腿的总条数 (列出算式)

羊的只数 腿的条数 鸭的只数 腿的条数

提醒:填写时先确定羊的只数,算算鸭的只数;或者先确定鸭的只数,算算羊的只数。看看是不是一共22条腿。

请同学同桌合作,把几种可能都写下来,比一比哪对同桌合作最好,考虑问题最周全。

小组讨论,完成表格。

汇报、交流。

比较,先确定什么的只数比较快?为什么?

在这张表格中你有什么发现?(羊的只数多一只,鸭的只数少2只,共有6种可能。)

还有其它方法吗?

通过算式:( )×4 +( )×2 = 22

规范答句:有可能是:1. 0只羊和11只鸭

2. 1只羊和9只鸭

3. 2只羊和7只鸭

4. 3只羊和5只鸭

5. 4只羊和3只鸭

6. 5只羊和1只鸭

三、总结:

通过今天的学习,你有什么收获?

4.1轻与重

【教学目标】

[认知目标]

1. 通过实物的操作,让学生亲身体验并比较物体的轻与重。

2. 能用正确的语言描述物体的轻与重并进行比较。

[能力目标]

通过生活实践用自己的方法比较物体的轻重。

[情感目标]

通过学习、游戏、实践的过程激发学生从生活中发现数学问题的兴趣。

【教学重点】

通过实践,用自己的方法比较得出物体的轻与重。

【教学难点】

和生活相结合,选择合理的方法比较轻重。

【教学过程】

一、情景导入:

(一)比一比:

师:小朋友,看看今天老师在讲台上都放了哪些物品啊?(生答)

师:现在谁能说出老师手里的这两样物品哪个重,哪个轻?(多媒体出示:苹果和气球;书和骰子)请同学们观察物体,告诉同桌的好朋友,谁重谁轻?

师:你们为什么能一下子判断出来呢?

小结:这是因为在平时生活中我们都拿过它们,所以可以直接凭生活经验用眼睛观察来进行判断。

(二)猜一猜:

老师这里有两个一样大小的盒子,里面放了不同的东西,你们能猜出哪个盒子重,哪个盒子轻吗?(学生猜测)

师:每个小朋友都有不同的猜测,你有什么好办法来比较出两个物体的轻重呢?(生:用手掂一掂、拎一拎、天平称、跷跷板等)

师:小朋友想出了这么多好办法,那今天我们就一起用自己的方法来比较物体的轻与重吧。(出示课题:轻与重)

二、探究新知:

(一)掂一掂

师:刚才小朋友都想到了许多好方法,可是当我们身边没有天平和跷跷板这些工具时该怎么办?(用手掂一掂)现在谁愿意上来感受一下老师手里的这两个盒子哪个重、哪个轻?告诉大家你的感觉是什么样的?(请学生上来掂一掂,得出答案)

师:米老鼠给我们大家准备了很多礼物,等会儿我们也用“掂一掂”的方法来任选两样物体比一比轻重。

现在每组的桌子上都放了气球、生梨、苹果和矿泉水,每个小组可以任选其中的两个物品用掂一掂的方法比一比轻重。(要求:每个小组的小朋友任选两样物体来掂一掂、比一比,说一说。

( )和( )比

( )比( )重

( )比( )轻

(请3~4个小朋友来说一说)

师:在我们刚刚比较的过程中,哪个物品是最重的?哪个物品是最轻的?(气球最轻,水最重)

师:气球的外表形状最大,为什么比较下来是最轻的?(因为里面是空气)

师:物体的轻与重与物体的大小有没有关系?(没有)

师小结:比较物体轻重,不能只看大小,物体的重量与它的材质有关,大的不一定就重。所以用手掂一掂是我们生活中常用的一种比较轻与重的方法。

(二)拎一拎

1. 师:(出示课件)现在米老鼠这里有一堆梨和一堆苹果,它还用刚才掂一掂的方法来比较它们的轻重,你们看行不行?(不行,因为数量太多了,手上放不下会全掉在地上)

师:那我们小朋友是不是可以想出其它的方法来比较它们的轻重呢?(同桌交流,生答:可以用拎一拎的办法)

师:我们把苹果全放在红色的袋子里,把梨放在黄色的袋子里用手来拎一拎。(请2~3个小朋友上来拎一拎),并把拎的感受告诉大家。(梨的总重量要比苹果的总重量重)

2. 很多小朋友都想尝试下拎一拎的感觉,那就和你的同桌合作下,拎一拎谁的书包重,谁的书包轻,然后把与同桌合作的结果告诉大家。

3. 学生交流。(我同桌的书包轻,我的书包重)

(三)吊一吊

1. 师:老师这里的梨和苹果差不多重,用手好像估测不出轻重,你有什么好办法来比较出它们的轻重吗?(生:用天平秤来称一称)

师:这个办法不错,可是如果没有这些工具的时候还可以用什么好方法进行比较呢?(用橡皮筋吊一吊来比较轻重)

师演示:应该看哪一段的长度?(橡皮筋的长度)

请小朋友上来指一指橡皮筋拉伸的长度。

2. 比较矿泉水和生梨。

师小结:在同样的橡皮筋上所吊的物体越重,橡皮筋拉得越长。

三、观察实验,比较轻与重:

1. 师出示媒体:海绵、吸铁石、胶水、夹子、玩具车;

师:谁能想个好办法将这些东西从轻到重摆放整齐?(小组讨论交流)

(1. 用手估测,2个2个比较;2. 2个2个吊起来比较;3. 把这5种物品全都吊上去)

师:哪种方法会比较方便?(全吊上去)

师:其实,根据生活经验我们已经可以猜出谁是最轻的。(海绵)

谁是最重的。(吸铁石)

2. 学生动手实验证明,并记录结果(从轻到重)

填写在书上的表格内。

3. 学生交流:

把5件物品都挂在橡皮筋上,橡皮筋拉得最短的就是最轻的;橡皮筋被拉得最长说明这个物体最重。

4. 请小朋友上来指一指,要看橡皮筋的哪一段长度?

四、知识拓展:

1. 出示课件:小朋友都玩过跷跷板,当跷跷板停止晃动,像现在这样时,你能说出谁比较重吗?为什么?(肯定是小胖重、小巧轻。小胖的一边已经跷下去了,而小巧跷到上面去了,所以是小胖比小巧重。)

师:如果他们两人一样重,那跷跷板两边的高度会怎样?(一样高)

2. 师出示图片。

师:你从这幅图里看懂了什么?(2个苹果=4个香蕉;1个苹果=2个香蕉)

师:要使跷跷板两边的重量不一样,你有什么好办法?(生答)

师:如果再加1个苹果,那右边要加几个香蕉才能使它们一样重呢?(2根香蕉)

3. 课后拓展练习:

小木箱一箱可装4瓶饮料,大木箱一箱可装8瓶饮料,那么12箱小木箱装的饮料的重量和6箱大木箱的饮料的重量哪个重、哪个轻?

12×4=48(瓶)

6×8=48(瓶)

(一样重)

师:有时候我们还可以用算一算的方法来比较物体的重量。

五、小结:

今天我们学习了什么本领?通过学习,你有哪些收获?

4.2直接比较

【教学目标】

[认知目标]

1. 会对物体的轻重进行直接比较。

2. 会使用逻辑推理进行比较。

[能力目标]

通过实物的操作,学习比较的方法。

[情感目标]

通过亲身体验的过程,激发儿童对轻重比较的学习兴趣。

【教学重点】

会对物体的轻重进行直接比较。

【教学难点】

会使用逻辑推理进行比较。

【教学准备】

教学课件、书包、简易“天平”等

【教学过程】

一、复习导入:

师:小朋友,上节课我们学习了什么知识?

生:轻与重。

师:我们在比较物体轻重的时候,可以用什么方法?

生:用手掂一掂。

师:今天我们就继续学习比较物体的轻与重,你们愿意吗?

生:愿意。

板书:比较

二、探究新知:

(一)谁的书包较重(两个书包):

师:现在我请两位小朋友拿出他们的书包,谁来试一试比较一下他们书本哪个较重,哪个较轻?

师:你是用什么方法得出的?(用手掂一掂)

师:还有什么方法吗?(用橡皮筋)

师:那看来橡皮筋要很粗,不然肯定会断裂开的。

师:实际上,在我们生活中,还有许多方法可以比较物体的轻与重。

出示简易“天平”。

师:这是比较物体最简单的工具了,简易“天平”。我们只要把两个书包放在两边,你们看。

师:像这样,根据某种现象直接就显示出两个物体的轻与重,这种比较的方法就是直接比较。

板书:直接比较

(二)谁的书包较重(三个书包)

1. 请学生以小组为单位,把各自的书包放在简易“天平”上比较书包的轻重。

学生直接进行比较。

师:好,现在老师手里有三个书包,分别是学生甲、学生乙和学生丙的,你们想一想,能用简易“天平”比较出谁的书包较重吗?

学生尝试操作,教师巡视指导。

小组交流。

师:你要告诉大家注意什么要点吗?

生:比较的时候要进行多次,应该记住每一次比较的结果,而且要两个两个比较不能遗漏。

2. 小结。

小结:比较三个物体的轻与重,应该用推理的方法,两两比较,不能遗漏,最后得出结果。

三、巩固练习:

(一)谁的书包较重?

1. 谁的书包较重,请学生完成书上第一题。

学生看图独立完成。

教师巡视检查指导。

2. 小结:

最重的书包是小胖的,较重的书包是小丁丁的,最轻的书包是小巧的。

(二)谁的书包最轻?

1. 师:我们小朋友本领都很强。现在我们的难度加大了,你们有信心完成下面的任务吗?

生:有。

师:现在我们出现了四个书包,要比较谁的书包最轻,怎么办呢?

学生小组合作,交流讨论方法。

学生反馈结果。

小玲的书包和小淘气的书包差不多重,而小淘气的书包比亮亮的书包重,康康的书包比亮亮的书包轻,这样经过逻辑推理,可以得出康康的书包最轻。

2. 小结。

比较的时候,物体数量增加,比较的次数也同时两两增加,一定要详细掌握每次比较的结果,整理出里面的规律,就能得到结果。

四、拓展新知:

(一)四人一组,比一比,谁的书包重?

1. 师:按照书包从重到轻的顺序,写出小组同学的名字。

师:你比了几次,才得到这个顺序的?

学生讨论,小组合作。

2. 小结:

我们比较物体的轻重时,一定要借助顺序关系的传递性。两两比较不能遗漏也不要重复。

五、总结:

师:今天我们学习了什么本领?你对你今天的学习评价如何?

4.3间接比较

【教学目标】

[认知目标]

1. 知道物体的轻重比较可以数值化。

2. 认识数值化的好处。

[能力目标]

通过实物的操作,学习比较的方法。

[情感目标]

通过亲身体验的过程,激发儿童对轻重比较的学习兴趣。

【教学重点】

知道物体的轻重比较可以数值化。

【教学难点】

使物体轻重比较数值化。

【教学准备】

教学课件、双色片、简易“天平”等。

【教学过程】

一、复习导入:

师:小朋友,上节课我们比较物体轻重的时候,认识了哪个新朋友?

生:简易“天平”。

师:现在让我们来比一比,剪刀和橡皮,谁重谁轻?用什么方法?

生:用手掂一掂可以知道剪刀重。

师:现在我们有剪刀、橡皮和铅笔呢?

生:可以用简易“天平”来比一比。

师:老师今天又带来一个简易“天平”了,可能更适合比较较轻的物体。

今天,让我们继续来学习物体的比较。

板书:比较

二、探究新知:

(一)给文具排序:

师:现在老师拿出剪刀、橡皮、铅笔、尺和胶水,请你估计一下,如果我们要排出从轻到重的顺序,你大概需要多少次呢?

生:可能要比好多次呢,怎么办呢?有什么更简便的方法吗?

生:讨论交流。

师:实际上,我们可以通过双色片来测它们的轻重。

师:像这种比较物体轻重的办法就叫做“间接比较”。

板书:间接比较

(二)间接比较:

1. 请学生根据课件的演示,填写表格,得出物体的轻重。

物品 双色片数 轻重次序

固体胶

铅笔

橡皮

剪刀

直尺

2. 小结。

小结:多种物体比较轻重时,间接比较比直接比较要方便,没有直接比较那么烦琐。

三、巩固练习:

(一)给书本轻重排序?

请学生利用简易“天平”来给语文书、数学书、英语书等排序,谁最重,谁最轻?

小组学生两两一组完成。

教师巡视,检查指导。

(二)判断这种方法正确吗?

1. 师:现在我们这样比较,你看怎样?

师:请你说一说。

出示比较的几张图片,其中双色片换成了同样的五角硬币。

出示比较的几张图片,其中双色片换成了大小不同的小石子。

生看图讨论。

学生反馈结果。

生:第一题比较的方法是正确的,但是第二题的比较方法是错误的,双色片可以换成同样重量的五角硬币,但是大小不同的小石子就不能了,因为重量就不对了。

2. 小结。

间接比较时,借助的数值化物品必须是相等重量的物品。

四、拓展新知:

六人一组,比一比,谁的玩具最轻,最重?

师:按照玩具从重到轻的顺序,写出小组同学的名字。

师:你比了几次,才得到这个顺序的?

学生讨论,小组合作。

五、总结:

师:今天我们学习了什么本领?你对你今天的学习评价如何?

4.4间接比较与秤的使用方法

教学目标:

1.领会间接比较与直接比较的不同。

2.会用简易的称量工具比较物体的轻重。

3.知道重量单位:克、千克。

4.能正确读出几种常用秤的单位刻度。

教学重、难点:

领会间接比较与直接比较的不同,知道重量单位:克、千克。

教学准备:

简易称量工具,铅笔、橡皮等文具,2分硬币若干,商场价目牌,弹簧秤,盘秤

教学过程:

一、动手实践,学习新知

1.提出问题

师:(出示铅笔、橡皮等5件文具)请你们估计一下,如果用直接比较的方法将这些文具按从轻到重的顺序排序,大概要比较几次?(10次左右)

师:你想不想用直接比较的方法来排序?如果不想,你还有什么更好的方法吗?

生:将文具用秤来称量,再按轻重排序。

师:真棒!大家说的这种方法叫作“间接比较”,用一种已经知道重量的物体来测它们的轻重,再比较,就简单得多了。我们人类还根据这种方法发明了测量物体重量的工具——秤,这就是我们今天要学习的内容。

(出示课题:间接比较和秤的使用方法)

2.动手称一称

师:今天老师带来了一种简易的“天平”秤,我们自己动手测出它们的重量再排序,好吗?(将操作结果记录在书中表格内)

师简单介绍操作方法(也可让学生观察书上图后自己归纳)

⑴秤的一侧摆放要测量的物体,另一侧摆放2分硬币

⑵不断增加2分硬币,直至秤杆平衡为止

⑶记录2分硬币的个数

生以小组为单位,动手实践,师个别指导。

生汇报测量和排序的结果。

二、认识重量单位

1.引入

师:如果每次都要用2分硬币帮忙,还是不太方便。于是人们规定了一些统一的重量单位。(出示秤面)

你知道我们常用的重量单位有哪些吗?(克,千克)

板书:克,千克(齐读)

师:它们俩还有“英文名字”,谁看到过?可以告诉大家吗?(g,kg)

板书:g,kg(齐读)

2.体会1克的重量

师:1克究竟有多重呢?现在拿起一个2分硬币,掂一掂它的重量。

生将刚才测量用的2分硬币拿出一个掂一掂,感觉它的重量。

师:1个2分的硬币重约1克,请你仔细体会手中的感觉,用一、两个词形容一下。(不重、很轻、几乎感觉不到……)

3.练习

师:刚才我们在2分硬币的帮助下比较了一些文具的轻重,想一想,你能不能利用这些测量结果完成第3题?

三、认识生活中常用的秤

1.认识生活中常用的秤

师:(出示各种各样的秤)在有了统一的重量单位后,人们制作出各种各样的秤,你知道哪些秤的名称?(弹簧秤、电子秤、盘秤、天平秤……)

2.认识秤面

师:(出示弹簧秤和盘秤的秤面)说说你看到了什么?

生:⑴重量单位(或字母表示)

⑵一些数和刻度

⑶指针

师:你们观察得很仔细!这些数字和刻度很像我们尺上的刻度,你能不能根据以前学的本领猜出些什么?

生:⑴秤最多能称出***克重的物体

⑵1小格表示***克

⑶指针指的刻度就是物体的重量

师:你们的发现非常重要,那么你们是怎么知道1小格表示多少的呢?(用课本上的弹簧秤为例)

生:0到10g有10小格,每小格代表1g。

师:还可以这样想:1大格表示10g,把它平均分成10份,每份是1g。

3.练习:说说这些秤面上每1小格代表几克?(出示图)

四、用弹簧秤来称一称

1.说说每组的弹簧秤的1小格表示几克。

2.称量文具

师:根据课本第4题的提示,用你们的弹簧秤再称一次5件文具,试试读出它们的重量,比比与前一次称量的结果是否一致。

生以小组为单位,动手实践。

五、总结:

今天我们掌握了哪些新本领?

4.5克、千克与计算

【教学目标】

1. 认识表示物体轻重的单位:千克,初步建立1千克的量感。

2. 了解克与千克之间的进率关系:1kg=1000g。

3. 能进行简单的质量单位之间的换算与计算。

4. 培养估量物体轻重的意识,逐步提高估测能力。

【教学重点】

初步建立1千克的量感,并能进行单位之间的换算。

【教学难点】

选择合适的重量单位对物体的轻重进行估计。

【教学准备】

教学课件、弹簧秤、盘秤、字典、书包等

【教学过程】

一、复习导入:

1. 上节课我们学习了什么?(认识了表示物体轻重的单位:克,还学会了秤的使用方法。)

先请小朋友们来说一说1克有多重?(出示一枚2分硬币)

2. 今天老师带来了一本字典。这本字典好重啊,看来里面包含了很多的知识,谁能估测一下,它有多重呢?

二、探究新知:

(一)千克的认识:

1. 我们刚才都估测了一下,现在让我们用盘秤来秤一秤,看看到底有多重呢?(把字典放到秤上),出示课件。

老师的字典是0g吗?请你说一说。

2. 1000g与0g刻度重合,这本书应该是1000g。

3. 这里1000克我们还可以表示成1千克,千克就是我们今天要学的重量单位。用英文字母kg表示。

板书:1千克=1000克 1kg=1000g

4. 请小朋友们读一读,让我们一起来读一读。(注意停顿)

(引导学生自己发现读1千克与1000克的区别)

5. 我们已经知道1克和一枚2分硬币差不多重(出示硬币,让学生感知2分硬币是非常轻的),那1千克有多重呢?(抛一抛字典让学生感知1千克的字典非常重)

请几个小朋友们掂一掂字典的重量,感知一下1千克的重量。

(让学生掂一掂小组内放置的1千克的常见物品:几本数学书、几袋糖、几包瓜子、几只苹果等。)

6. 那两本字典就是多少千克呢?也就是多少克呢?[板书:2kg=2000g]

3千克是多少克?4千克呢?

(二)填写合适的单位:

1. 我们认识了克和千克,在生活中,我们到底该怎样使用它们呢?

2. 出示题目:

选择合适的重量单位(克或千克)填写在括号内:

(1)圆规重35 ( )

(2)书桌重10 ( )

(3)足球重350( )

(4)鸡蛋重65 ( )

教师巡视,检查指导。

学生反馈结果。(手势校对,1表示克,2表示千克,说说理由)

(让学生搬一搬书桌,感知差不多与10本1千克的字典一样重的重量。)

3. 小结:我们已经知道了1克与1千克大约有多重,那么生活中我们就可以比较2分硬币和一本字典的重量的大小,去估测实际物体。

(三)秤重:

1. 出示:实物书包。估一估它有多重呢?

现在我们来秤一下,看谁估得准。

你们仔细看,它不正好是整千克数,怎么办呢?这个指针这样的指向,我们该怎么读呢?请小朋友们在自己的小组内进行讨论。

学生讨论交流,教师巡视指导。

2. 小结:书包的重量是2千克900克,读作二千克九百克。

这个时候我们还可以用g来表示。

3. 我们在进行换算的时候应该怎么想呢?请多个同学说一说。(先把2千克换算成2000克,再加上后面的900克就是2900克了。)

4. 小结:把不是整千克数的重量换算成克,先把千克换算成克,再加上后面的克就可以了。

(四)小练习:

1. 师:现在我们有这两样物品,已经秤好了,请你读一下,并用两种方法表示。(书上第3题,独立完成)

2. 学生看图片交流。(说一说换算的过程)

3. 第一幅图: 第二幅图:

蔬菜重2kg300g 2300g 长方体重7kg500g 7500g

三、克和千克的计算:

现在让我们看图片,出示课件。

你们能根据图片说一说吗?

把600克橘子放在重320克的篮子里,合起来共有多重?计算并在秤面上画出指针。(独立完成)

汇报。

(1)320g+600g=920g

(2)秤面9的数字再往上两小格就是920g了。

板书课题:计算

四、巩固练习:

(一)填空:

5000g=( )kg 8kg=( )g

6kg800g=( )g 5kg200g=( )g

450g+320g=( )g 980g-450g=( )g

师:请小朋友说说我们在换算千克和克的时候要注意些什么呢?

(二)完成书上第6题。

师:请小朋友们自己先掂一掂,估计一下每样东西的轻重,把估计的值填入表中,再以小组合作的方式进行实际测量。

被测物品 估计的轻重 实际的轻重

数学课本

铅笔盒

数学练习册

新华字典

小结:在我们的生活中,很多情况下都无法使用秤精确地去测量物体的重量,那就只有靠我们小朋友自己估测,并要尽量把重量估的最接近。

五、总结:

今天我们学习了什么本领?你对你今天的学习评价如何?

4.6时间(时、分、秒)

教学目标:

1. 认识时间单位:时、分、秒,理解1小时=60分钟,1分钟=60秒钟。

2. 提供经历,让学生亲身体验小时、分、秒的长短,初步建立小时、分、秒的量感。

3. 使学生感受到数学就在生活中,学习用数学语言表达日常生活中的一些事,培养学生爱惜时间的良好习惯。

教学重、难点:

1. 理解1小时=60分钟,1分钟=60秒钟。

2. 提供经历,让学生亲身体验小时、分、秒的长短,初步建立小时、分、秒的量感。

教具、学具:

多媒体、纸制钟面

教 学 流 程 学生活动

一、提出问题 揭示课题 1. 导语:春天来了,天气暖洋洋的,使有的小朋友 总想睡会儿懒觉。听,有个好朋友,它在经常提醒我们呢。 (出示铃声和钟) 2. (播放录像) 师:***小朋友在干些什么?是在什么时刻? 6:00 9:52 11:30 2:50 6:02 8:15 起床 上课 吃午饭 运动 看电视 睡觉 (根据不同的汇报,把有争议答案的钟面贴在黑板上) 3. 根据汇报,出示有争议答案的钟面。 4. 师:今天我们就来学习有关“时间”的知识。 (出示课题:时间) 要想正确读出钟面上的时刻,我们必须先认识钟面。 二、理解进率 体验量感 1. 认识钟面。 (1)(出示钟面)师:你看到了些什么? (2)同桌合作,观察钟面,填写研究报告。 (3)师多媒体演示。 (4)讨论:怎样得出来的60个小格? (5)时针、分针、秒针工作时是往什么方向走的呢?手势 (顺时针),观察,它们走得一样快吗? 2. 学习时和分的进率。 师:时针和分针转动时有什么关系? 师演示多媒体。 问:你有什么发现?它们各走了多长时间? 板书:1小时=60分 3. 提供经历,体验分钟、小时的量感。 (1)体验分钟的量感: ①实验,看看1分钟里你能做些什么? 小结:1分钟的时间很短,有的小朋友什么都没干,有的小朋友做了好几道题,看来只要我们抓紧时间,也能做许多事。 ②体验:闭上眼睛体验,1分钟有多长?同样一分钟,你 有什么感受? 师:对!当我们集中精力做一件事时,就会感到时间过得很快,其实两个一分钟是一样长的。 (2)体验小时的量感: ①用实例让学生体验。 师:(出示)一节课是几分钟,那两节课是( )分钟,比1小时多( )分钟。 我们可以说两节课比1小时多一点。 师:一节天天练的课是20分钟,两节天天练的课是( )分钟,三节天天练的课是( )分钟。 ②你们认为1小时比1分钟怎样? 4. 分针和秒针的进率。 ①(演示:秒、分针的转动)边看边想:秒针和分针的转 动有什么关系?你知道了什么? ②它们的关系是怎样的?1分=60秒(板书) 5. 体验秒钟的量感: 师:1秒钟有多长呢? (1)实验,你们觉得1秒怎样? (2)出示秒表简单介绍功能。 (3)出示两条信息,数一数(体验) 二年级组30米男子第一名成绩6秒 二年级组30米女子第一名成绩7秒 师:我们用滴答轻轻数一数6秒是多长好吗?停,30米跑 完了,你说他跑得快不快? (4)游戏:30秒内你能拍几下球?(3人拍,3人数,其 余看钟数30下。) 估计一下,1分钟你大约能拍几下? 三、巩固学习 深化认知 选择正确的时间单位填空。 ①小时 ②分钟 ③秒钟 1. 小胖每晚大约睡10( ) 2. 小丁跑50米用了10( ) 3. 小亚做眼保健操大约用了5( ) 4. 小巧写10个字用了1( ) 四、完善认知 解决问题 1. 你觉得这节课你的表现怎样?今天,你有什么收获和 体会? 2. 知道了时间单位:时、分、秒(板书) 知道了1小时=60分钟,1分钟=60秒钟。 体验了1小时、1分钟、1秒钟大约有多长。 3. 请同学们看书。 4. 解决导入时的问题。 五、联系实际 拓展应用 1. 出示:小胖的一篇日记,帮助填上适当的时间单位。 2. 模仿小胖的日记,写一篇日记。(课外) 观看录像 交流观看结果 同桌交流回答 同桌合作探究 学生汇报 交流方法 手势(顺时针) 观察 汇报、交流 小组活动(口算、抄生字、摸 脉搏)汇报。 听音乐 谈体会 观察、汇报 读一读 读一读 数一数 活动、汇报。 估计 自我评价、交流 学习体会 看书质疑 读一读

5.1东南西北

教学目标

1.识别东南西北方位,知道地图上的方向。

2.城市定位练习,给定一个方向(东、南、西或北)能辨认其余方向,并能用这些词语描绘物体所在的方向。

3.符号认识与运用。

4.借助现实的数学活动,培养辨认方向的意识,发展空间观念。

教学重点

方位识别和城市定位。

教学难点

随着参照物的变化,方位识别和城市定位。

教学准备

课前布置、多媒体课件等。

教学流程

一、实践感知(实际观察,感受方位)

1. 操场集合。

2.方位识别。

师引导:小朋友,生活中,人们借助什么来辩明方向?

(生:指南针,我爸爸手表上就有指南针。)

师:指南针红色指针总是指向哪里?你现在能指出这个方向吗?(学生指示)

师:请你指一指另外三个方向。(学生指示)

3.观察并互相说一说操场东西南北四个方向各有什么景物?

二、探究新知(整理记录,实现迁移)

(一)整理记录

1. 回到教室。

2. 学生汇报各自的记录,相互比较记录的方法。教师讲解地图上的方向规定:上北、下南、左西、右东,然后引导学生按地图的记录方式重新整理自己的记录。

(二)知识迁移

1. 都在街角

1)师:刚才我们在熟悉的环境下,都能准确地判定方向,下面老师带小朋友去一个陌生的地方去旅游,看看我们是否能识别方向、认识路线,好不好?

2)媒体展示“都在街角”图。

3)说一说地图上方向的规定。

4)师:让我们先到小胖家去坐一坐。(生找小胖家)

5)同桌互相说一说小胖家四周的景物。

6)反馈、交流(媒体演示),问:你是怎么样想的?

小胖的家

北面

南面

东面

西面

7)师:下面我们一起去汽车出租公司,到出租公司该往哪个方向走呢?现在请你们说一说出租公司四周的景物。

出租车公司

北面

南面

东面

西面

8)反馈交流(媒体演示)。

2. 独立尝试完成《探究与练习》,然后反馈。

游泳池 餐厅

北面 北面

南面 南面

东面 东面

西面 西面

3.小丁丁上学

1)媒体演示:北 表示朝北走一个路段。

东 表示

南 表示

西 表示

2)小丁丁上学要走4个路段,可以怎样走?(小组合作,多找几条路线)

3)大组交流。

三、实践拓展(游戏应用,拓展提高)。

1. 小巧和小亚到哪儿去?

小亚走的路线:北、东、东、南、西。

小巧走的路线:西、南、西、西、南、南、东。

1)同桌操作交流(在图上走一走)。

2)媒体演示、交流。

2. 小巧想去小亚的家,可以怎样走?写一写她走的路线。

(让学生们在图上试着走一走,然后交流,问:你喜欢走哪一条路线?为什么?)

3. 从出租车公司出发,到小西湖,你想让司机怎么走?为什么?

1)学生自己选择路线,在图上走一走。

2)一起交流、讨论:最短需走几个路段?

3)练习:到动物园,最短需走几路段;

到古塔,最短需走几路段;

到足球场,最短需走几路段。

4. 游戏:画路线图(探究与练习)

5.拓展:你会到哪儿?

1)媒体出示走的路线。

2)走一走,然后写上到达的地点。

3)探索:你发现了什么?

5.2轴 对 称

【教学目标】

1. 经历现实世界中普遍存在的关于轴对称现象的一系列活动,认识轴对称图形的特征,会用自己的语言描述轴对称图形。

2. 在画、折、剪等自主探索的活动中培养学生的观察、表达、思维、空间想象能力,同时进一步培养学生的探索意识和合作精神。

3. 联系生活实际,通过感知、认识、欣赏、制作轴对称图形,体验学习数学的乐趣,感悟学习的价值。

【教学重、难点】

会用自己的语言描述轴对称图形。

【教学准备】

多媒体课件、学具、练习纸、剪刀、彩纸。

【教学过程】

一、创设情景,初步感知

1. 情景引入

帮小蝴蝶画出镜子里的另一半。(练习纸)

2. 观察、比较

(媒体展示)仔细观察原来的一半和你画的那一半,你发现了什么?

(板书:对称 形状相同 大小相等)

3. 猜测、验证

如果把完整的图对折,请你猜猜会出现什么情况?

(媒体演示:重合)

(板书:重合 折 叠,合在一起)

二、自主探究,体验新知

1. 尝试分类

(媒体出示数学城堡里的物品,并抽象出各种图形)

小组合作分类。

2. 交流、验证

阐述分类依据,验证分类结果。

3. 揭示课题

在数学上我们称这样的图形为——轴对称图形。

(板书:轴对称)

4. 认识对称轴

(1)观察轴对称图形的特征,直观演示 的对称轴。

(板书:对称轴)

(2)小组活动:寻找另几个图形的对称轴。

(反馈、媒体演示)

5. 独立判断。

哪些图形中的红线是对称轴?(皇冠图、茶壶图、盘子图以及禁止符)

三、内化新知,拓展引伸

1. 观察、辨析

观察 ,判断是否是轴对称图形。

2. 合作探究

小组合作,寻找长方形、正方形、平行四边形、圆形的对称轴,完成练习。

四、艺术欣赏,自主创造

1. 欣赏、感受

媒体展示“爱心”、昆虫、乐器、千手观音、建筑、京剧脸谱、中国结、剪纸,体验对称美。

2. 设计、创作

运用轴对称原理,自主设计、创作美丽的轴对称图形。

五、体验收获,课后延伸

1. 思考

通过今天的学习,小蝴蝶会带回去什么?

2. 延伸

从各个角度观察生活中的雨伞,寻求新的发现。

5.3角

教学目标:

1. 建立锐角和钝角的概念,能辨认直角、锐角和钝角,知道角的大小只与它两边张开的程度有关,而与所画出的边的长短无关。

2. 引导学生经历观察、操作、分类、比较等数学教学活动,培养学生的观察、实践、分析、抽象等能力,进一步建立空间观念,激发学生的创新思维。

3. 通过实践,与他人合作和交流,使学生获得成功的体验,建立自信心,感受数学价值。

教学重点:

建立锐角和钝角的概念,能正确辨认出直角、锐角和钝角。

教学难点:

知道角的大小只与它两边张开的大小有关,而与所画出的边的长短无关。

教学过程:

一、情境激趣,自主找角

观察滑梯上的角。

(1)出示媒体:滑滑梯场景

学生观察图画:你们从画面上看到了什么?仔细观察滑梯,你发现了什么?

(2)出示课题:角

(3)引导学生找角。

(4)媒体演示,抽象出角。

二、自主参与,探究新知

(一)分类——初步了解新知。

1. 方法:学生操作,教师巡视。

2. 操作要求:

(1)请小组合作,组长负责。

(2)想一想,这些角可以分成几类?

(3)分好后,小组里说说为什么这样分?

3. 交流。

请学生说说,你们小组是怎么分的?

交流时,请你讲清:

(1)你们小组将这些角分成了几类?

(2)是按什么分的?

师:……我们分的标准不同,分出来的结果也不同。

4. 再次分类

师:抓住分三类的小组,引导全班学生再次分类,同时请一人在黑板上分类。

5. 归纳

(二)认角——理解锐角、钝角的含义。

(1)引导学生给锐角、钝角起名。

(2)验证锐角、钝角的方法。

(三)构建锐角、直角、钝角的表象。

(1)指名认角。

(2)建立表象。

方法:请学生闭上眼睛,想象三种角的形状,再用手势比划一下。

(3)比较:给锐角、钝角、直角排队。

板书:钝角>直角>锐角 或 锐角<直角<钝角

(4)归纳。

(四)角的大小。

(1)设疑,媒体出示两个角。

观察猜测。

师:请你猜一猜,这里两个角,哪个比较大?为什么?

媒体演示:一样大小

(2)解疑

讨论:角的大小与什么有关?

实践:小组合作,寻找结论。

师:请大家一边思考、一边操作,你发现了什么?

看书:熊猫乐乐是怎么说的?

(3)师生归纳:比较两个角的大小要看角两边的开合情况,叉开越大,角越大。

三、内化新知,延伸知识

独立练习题3,用三角尺量一量角,哪些是直角?哪些是锐角?哪些是钝角?

交流、核对。

找出滑梯中的锐角、钝角和直角。

观察媒体,说说角在生活中的运用。

展示校园图片、南浦大桥图片等。(将课内知识向课外延伸)

四、体验收获,总结评价

这节课你有什么收获?

5.4三角形与四边形

教学目标:

认知目标:

1.认识三角形和四边形。

2.知道三角形和四边形的特征并会判别它们。

能力目标:

1.培养学生的观察能力和自学能力。

2.培养学生的知识迁移能力。

情感目标:

给学生足够的空间让学生自己形成表象,激发学习数学的兴趣。

教学重、难点:

知道三角形和四边形的特征并会判别它们。

教学准备:

课件

教学过程:

一、引入新课:

师:小朋友,今天我们要和大家的好朋友小胖、小巧他们一起去学习新本领。在学习新本领之前,老师有个问题要考考大家:“你们谁能够说说你认识的图形以及它们的特征呢?”(教师指名回答)。

二、合作探究:

1. 认识三角形、四边形和多边形的特征。

师:小朋友们都回答得很棒,接下来我们就一起来看一看各种各样的图形(出示图形)。

老师这里有很多图形,请大家以小组为单位,帮助老师将这些图形归归类,将你认为可以归成一类的图形填在横线上,并为每一种类型

沪教版小学数学二年级下册教案

1.1登险峰

知识与技能:

1.熟练计算表内乘除法。

2.复习平方数的概念。

3.正确计算两步混合运算—乘加、乘减、除加、除减,进一步感知乘法分配律的思想。

4. 复习正方形、长方形特征。

过程与方法:通过闯关游戏的情境,复习旧知,提高分析能力。

情感态度价值观:培养学生的竞争意识。

教学重点及难点:

正确计算两步混合运算

理解并掌握乘法分配律

教学准备:课件

教学过程:

引入。

师:今天是开学第一天,我们帮助小胖、小丁、小巧和小亚他们去登数学高峰,好吗?

出示课题:登险峰

探究。

1.复习表内乘法题。(第一道山门)

师:小胖他们四人来到山脚下第一道山门前,山门紧闭,只有正确解答上面的算式,山门才会打开。山门上是些什么题?

(独立完成,汇报。)

它们的积有什么特点? 8×8=

5×5=

4×4=

6×6=

7×7=

9×9=

生:他们的积都是平方数。

师追问:什么样的数是平方数?

生:两个相同的因数相乘,得到的积是平方数。(若学生说的不完整,教师引导)

2.复习有余数的除法。(第二道山门)

师:做一做第二扇门上的除法题。算一算

(

28 ÷ 3 = 9……1

38 ÷ 4 = 9……2

48 ÷ 5 = 9……3

58 ÷ 6 = 9……4

68 ÷ 7 = 9……5

78 ÷ 8 = 9……6

88 ÷ 9 = 9……7

3 × 9 + 1 = 28

4 × 9 + 2 = 38

5 × 9 + 3 = 48

6 × 9 + 4 = 58

7 × 9 + 5 = 68

8 × 9 + 6 = 78

9 × 9 + 7 = 88

)

1)师:28 ÷ 3 = 9……1 这道题如何来验算呢?

生:首先,比较余数和除数的大小,余数要小于除数。其次,3 × 9 + 1 = 28

师:所以,一般有余数的除法我们先比较余数与除数的大小,再用“除数×商+余数=被除数”来检查是否计算错误。

接下来,我们自己来检查自己做的是否正确。

2)想一想它们的商和余数会有什么规律?(独立完成,汇报。)

观察发现:

(1)被除数逐次增加10,除数逐次增加1,商相同,余数逐次增加1。

(2)左边通过逆运算得到右边的算式,等式右边逐次增加10就等于等式左边逐次增加1个9与1个1。

(3)可以运用右边的形式来检验左边的答案。

3.复习加减乘除混合运算。(第三道山门)

5×8+15= 81÷9+46= 7×8-11=

10×5+5= 37+18-0= 24÷8+52=

师:先算什么?再算什么?

学生比一比谁算得又对又快。

4.复习几个几加减几个几。(第四道山门)

出示:4×9+2×9=

师:等于几?有些小朋友怎么算得那么快,有什么窍门吗?

生:4个9加2个9就是6个9,六九五十四。

师:说得真好。如果把中间的“+”改成“-”呢?

生:等于18。4个9减2个9等于2个9。

师:完成第四扇门上的题。

3×9+4×9= 7×7-2×7= 4×8+6×8=

9×6-3×6= 13×5-3×5=

5.走迷宫。(第五道山门)

师:这里没有题目了,那要怎么闯过去呢?(让学生说一说,培养学生的审题能力)

先让学生试一试,再请他们来交流经验:从迷宫出口开始往里找寻道路,最后取到钥匙。

6.数一数有几个正方形。(最后一道山门)

师:正方形有什么特征?

生:有4条相等的边,4个直角

师:你觉得应该如何来数呢?(引导学生有规律的数,由小到大或从里到外等)

三、巩固

利用教具,改变山门上的题,再次练习达到复习的目的。

四、总结

我们今天复习了哪些内容?

1.2《植树》教学设计

教学目标:?

1、通过合作探究,动手实践,让学生经历由现实问题到构建数学模型的过程,理解在两端都栽时棵数、间隔数、总长之间的关系。

2、会用棵数、间隔数、总长之间的关系解决实际问题。?

3、培养学生的合作意识和能力。?

教学重点:?

理解掌握两端都要栽的情况下,棵数、间隔数、总长之间的关系。

教学难点:?

运用棵数、间隔数、总长之间的关系解决实际问题。

教学过程:

活动一 请你当设计师

1、出示招聘启事,并附带具体设计要求。

2、学生找要求上的信息。

3、小组合作设计植树方案,画一画。

4、反馈交流,并说说设计理由。追问:为什么同样的一段路,同样的要求,种的棵数却不一样呢?

5、介绍植树问题,并明确间隔、间隔长、总长和棵数。

(设计意图:要建模就要对实际原形有充分的了解,明确原型特征。让学生亲身体验并进行植树方案设计,目的是使学生了解植树问题存在的三种情况,引出课题,并简单介绍植树问题。)

活动二: 认识学习目标

出示学生学习目标,读目标使学生明确本节课的学习要求。

(设计意图:使学生能明确本节课通过学习要掌握的知识,有利于引导学生学习。)

活动三 议一议

1、根据学生设计的三种方案,说说三种方案的相同点和不同点。?

2、师明确本节课的学习内容 ,两端都栽的情况下你是怎么计算的?

3、[结合图观察]4个间隔需要几棵树?(师边讲解,边完成表格)追问:为什么4个间隔有5棵树??

总长(米) 间隔长(米) 间隔数(个) 棵数(棵)

20 5 4 5

4、如果现在让同学们来种树,除了可以每隔5米种一棵,你们还想每隔几米种一棵呢?完成上面的表格。

5、从表格中,你能发现间隔数与棵数有什么关系吗?能用一个式子表示他们之间的关系吗?(生说,师板书:间隔数+1=棵数)

(设计意图:让学生自己发现规律,并进行归纳总结,同时培养学生的概括能力。)

活动四 我问你答

? 1、教师说间隔数,学生说应种的棵数

2、生活中那些那些现象和植树问题相似?

小结:其实像路灯、锯木头,爬楼梯和排队等等都属于植树问题,

(设计意图:找到生活中的植树问题,让学生再次感受到数学来源于生活并未生活服务。)

活动五 我能行(知识应用)

(设计意图:让学生灵活运用知识,学以致用)

活动六 通过这节课的学习你有什么收获??

(设计意图:归纳总结本科所学内容,掌握知识重难点。)

??

1.3分拆成几个几加几个几

教学目标

1. 能将14×6这类表内乘法题拆成两个表内乘法题来完成。

2. 培养学生的动手操作能力和发散思维能力。

3. 经历数学知识的应用过程,感受自己身边的数学知识,体验生活中处处有数学。

教学重点

让学生知道分拆的方法有很多种,能力强的孩子能从组合的角度按数的分拆的策略系统地列出所有分拆。

教学难点

能将7×12(第二个因数是两位数)分拆成两个表内乘法题来完成。

教学过程

一、创设情景,激发探究兴趣。

多媒体出示:海南运来一卡车无籽大西瓜。14箱,每箱6个,一共有多少个西瓜?

出示小胖的话:“14箱,每箱6个,14×6,没有口诀,这怎么算呢?”

二、探究新知

1. 动手操作:

一共有多少方格?也可以用14×6来计算,你能用剪刀把它剪成两部分,把14×6拆成两个表内乘法题来做吗?

学生动手剪,交流。

生1:可以将14个6拆成10个6和4个6,10个6是60,4个6是24,加起来是84,所以14×6=84。

生2:可以将14个6拆成9个6加5个6,9个6是54,5个6是30,加起来也是84

……

2. 看多媒体演示:看看小丁丁和小巧是怎样分拆的?哪一组的方法和小丁丁的一样,哪一组的方法和小巧一样?

3. 指导写法:

A 14×6 B 14×6

=10×6+4×6 =7×6+7×6

=60+24 =42+42

=84 =84

你能将其余几种按这样的方法书写出来吗?

4. 整理提高

把14×6拆成两个表内乘法题有几种方法?

讨论:可以把14拆成12和2吗?

5. 你能计算5×17吗?你是怎么想的?

(1)可以先交换,变成17×5=10×5+7×5=85,

也可以直接处理 5×17=5×10+5×7=85

(2)可以先交换,变成17×5=9×5+8×5=85,

也可以直接处理 5×17=5×9+5×8=85

……

试一试:书上第二题。

三、巩固与提高

1. 练习册第一页。

(1)14×6可以有多少种分拆?

(2)按你喜欢的方式来分拆、做题。

18×9 9×15 7×14=

2. 自己编题再分拆。

1.4正方体的展开图

教学目标:

1. 剪出正方体的展开图,通过操作,认识正方体的展开图。

2. 尝试将6个正方形的组合图形折成正方体,并逐步认识到:不是所有6个正方形的组合图形都能折成正方体的。

3. 能够正确判断正方体的展开图。

教学准备:

每位小朋友准备正方体纸盒和由六个正方形组成的组合图形

教学过程:

一、复习引入

1. (出示长方体与正方体的各种纸盒)这些是什么形体?你能否将正方体全部找出来?

2. 正方体有什么特点?(同桌互相说一说)

二、探究正方体的展开图

1. 多媒体演示,将一个正方体剪开。得到的是一个什么图形?它有什么特点?(由六个相同正方形组成的组合图形。)

揭示课题,板书:正方体的展开图。

2. 让孩子们动手剪:沿着正方体的棱剪,最后将它平摊就得到正方体的展开图。

学生作品展示:(所有不同的形状都展示出来)

?

为什么它们的展开图都不一样呢?(因为剪法不一样)

想象一下:这些展开图重新折成正方体的情景。

3. 还有不同的展开图吗?一共有多少种呢?全班交流。

三、从展开图来辨别是否能折合成正方体

1. 继续操作

(1)拿出学具纸折一折,下列展开图都能折合成正方体吗?(出示图片)

(2)汇报。

2. 你能不能用眼光来判断呢?(书第二题)

?

?

?

教师准备好教具,当学生有争议时,演示给学生看。

四、练习:(出示展开图)

1. 下列哪些图形可以折成正方体?

判断,然后取出学具折一折,体验从平面图形到立体图形的转换。

2. 出示下列图形,再配上两个正方形,怎样放置就能折成一个正方体?

?

?

?

五、聪明题:

补上缺少的一个面,使展开图可以折成正方体。

1.5连乘、连除

教学目标:

1. 从生产实践中使学生掌握连乘、连除的运算顺序。

2. 能够正确地进行计算。

3. 发展学生数学化能力和发散性思维。

教学重、难点:

理解连乘、连除算式每一步的意义。

教学准备:

教学课件

教学过程:

一、创设情景

(用多媒体或投影片展示包装车间包装奶粉情景)

师:请学生讲解包装流水线的过程。

(4听装一盒,2盒装一箱)

二、新知学习

(一)连乘

1. 师:装了3箱奶粉,一共有几听?小组讨论、汇报。

板书: 3×2=6(盒)

6×4=24(听)

师:你们是怎么想的?为什么用乘法计算?

(先算出一箱有几盒,再算出6盒有几听)

2. 师:两个式子也可以合并成一个式子,计算时按从左到右的顺序计算。

板书:3×2×4

=6×4

=24(听)

答:一共有24听。

师小结:通过例题知道,连乘算式的计算顺序是:从左到右。

板书:连乘的运算顺序:从左到右。

3. 做练一练

师:怎样计算?为什么?

4×2×9 5×6×2

(连乘的算式,按从左到右的顺序计算)

学生独立练习,汇报:

4×2×9 5×6×2

=8×9 =30×2

=72 =60

追问:为什么先算4×2?5×6?

(二)连除

1. 师:32听奶粉可以装几箱?小组讨论。

(先算32听可装几盒:32÷4=8(盒),再算8盒可装几箱:8÷2=4(箱))

2. 师:两个式子也可以合并成一个式子,学生汇报。

板书:32÷4÷2

连除的算式又如何计算?讲清每一步算式的意义(按从左往右的次序除)

32÷4÷2

=8÷2

=4(箱)

答:32听奶粉可以装4箱。

3. 师:连除的运算顺序也是:从左到右

追加板书:连除

4. 做练一练,独立完成核对。

81÷9÷9 64÷8÷4

三、动手操作

课件出示:一共有多少块积木?

师:想一想怎样用连乘来表示一共有多少块积木?4人一组共同研究,有困难可以看书。

(1. 我们可以把它看成有2层积木块,每层都有3排,每排都有4块积木,这样就是2层“3×4”组成,算式是:2×3×4。2. 不同的方法交流:填书。)

师:你们发现了什么?

(尽管可列6种不同的连乘算式,但结果都是24,连乘可以进行交换律。)

四、总结

连乘、连除都是按照从左往右的次序乘或除,连乘同样满足交换律。

1.6相差多少

【教学目标】

认知目标:

1. 会在算线上做加、减法。

2. 会在算线的帮助下,通过补充和减去求差。

能力目标:

在多种算法中,能选择最优的方法,计算“相差”。

情感目标:

引导学生在学习中充分感知相差所表示的含义以及在生活中的实例。

【教学重点】

在算线上,用“加”或“减”来计算相差。

【教学难点】

理解“补充”和“减去”求差的含义。

【教学准备】

多媒体、图片

【教学设计】

一、情景引入,揭示课题

1. 师:小朋友,过完愉快的寒假,我们都长大一岁了,你们的个子是否也长高了呢?小组里的小朋友可以两个两个站起来比一比,说说谁比谁高,或谁比谁矮。

生活动,汇报。

2. 小朋友真的都长高了,同桌两个小朋友的身高究竟相差多少呢?今天,我们一起来学习这个新本领(出示课题,相差多少)。

二、自主学习,认识“算线”

1. 认识“算线”

1)师:小丁丁他们在寒假里发明了一条“算线”,在算线上做加减法可清楚了,你们想学吗?

2)画出一条算线,并在算线上标出20、50、60、70、95。

3)仔细观察一下。

①算线和我们以前学的数射线有什么不一样?

②我们怎样把数字在算线上标出?

4)学生汇报:

算线和数射线很像,但算线没有箭头,没有数射线那样有精确的刻度,在标出数字时,小的数字在前,大的数字在后,只是精略地标出位置就可以了,数字之间的间隔距离要看数字之间相差多少,相差大,间隔距离大一些,相差小,间隔距离小一些。

2. 请小朋友自己画一条算线,并在算线上粗略地标出:

50、55、60、70、75、81、85、100

并请小朋友说一说,画算线要注意一些什么?(两数相差5的距离比相差15的要小一些)

三、探究新知,计算“相差”

(一)观察图意,理解“相差”

1. 师:刚才小朋友比了高矮,东东和丽丽也在比身高,我们来看看比的结果。

出示两幅图。

2. 师:说说你看到了什么?丽丽和东东相差多少呢?小亚是怎样想的,小巧又是怎样想的?(同桌讨论)怎样来列式呢?

3. 生汇报。

①78+( )=100

丽丽再长高一些才能和东东一样高。

②100-78=( )

丽丽必须站在多高的凳子上才能和东东一样高?

4. 小结:通过比较,丽丽比东东矮,也可以说东东比丽丽高或丽丽和东东相差多少。

(二)在算线上计算

1. 师:小朋友仔细观察了图,知道了丽丽和东东比身高的结果,但是100和78相差多少呢?说说你怎样算?

2. 学生汇报、板演。

加法:78+22=78+2+20=100

78+22=78+20+2=100

78+22=78+30-8=100

3. 我们把计算过程用算线来表示。

4. 小结:78再添上22就是100,求78和100相差多少,我们可以想78再加上几得100?

5. 用减法又怎样计算呢?

生汇报:100-78=100-70-8=22

100-78=100-8-70=22

100-78=100-80+2=22

6. 请你在算线上尝试着自己算一算,学生练习并汇报。

7. 小组同学相互评价各种算法。

8. 小结:100减去22得78,所以100和78相差22,所以说丽丽比东东矮22厘米,东东比丽丽高22厘米,它们都表示东东和丽丽相差22厘米。

四、独立练习,熟练计算

1. 小丁丁有68个玩具小人,小胖有84个玩具小人,他们之间相差多少个小人呢?请你列出算式,并在算线上表示你的计算过程,全班交流。

2. 板演学生的各种算法,并请学生汇报各自的想法,可以用“添上”也可以用“减去”这两种方法思考,进一步理解“相差”的含义。

3. 用学生喜欢的方法画一画,算一算。

28和57 24和63 36和54

五、总结

两个数相差多少,可以用加法来计算,也可以用减法来计算,通过算线的帮助,我们能正确地进行计算,在生活中,什么时候需要我们计算一下相差多少?(学生汇报和生活相联系的实例)

2.1千以内数的认识与表达

教学目标:

知识与技能:

1. 借助千数图感知千的实际数量。

2. 能认、读、写千以内的数,这些数是由几个百、几个十和几个一组成的。

3. 能说出千以内的数位名称,知道各数位上的数所表示的意义。

4. 能结合实际进行估算,逐步发展学生的数感。

过程与方法:

学生在教师的指导下,学会用千数图、小圆片等多种模型来描述和表达千以内的数。

情感与态度:

体验数学来源于生活,培养学生学习数学的兴趣和自信心。

教学过程:

一、关注生活,收集数据。

1. 师:课前老师布置大家去收集生活中比100大的数,谁来说说你们收集的内容?

学生汇报。

师:老师也收集了一些比100大的数,大家一起来看一看。(媒体演示)

2. 导入新课

师:大家收集了这么多的数据,真了不起!这说明生活中有许多比100大的数,这节课我们来认识1000以内的数。(揭示课题,板书:千以内数的认识与表达)

二、动手操作、建立数感。

“数点子”比赛

(1)师:看到“比赛”两个字,你会想到什么?

生:比一比谁数得快。

(媒体出示“点子图”,每人一张1000点的千数图)猜一猜,这张纸上大约有多少个点子?

学生估计交流:500个、700个、1000个……

(2)师:到底有多少个呢?让我们动手数一数吧!请在1分钟内数出300个点子,看谁数得快数得准!(学生操作)

(3)师:请数得快的同学说说是怎么数的?

学生自由介绍。

师赞扬比较好的方法:因为每一小块是一张百数图表示100,我就一百一百地数,100、 200、300。

媒体演示一百一百地数,数到300。

(4)师:用这种方法把点子图数完。

生:100个100个地数,10个100个是1000。

师:这张纸上一共有1000个点子,我们给它一个名字叫“千数图”,一张千数图里有几张百数图呢?

生:10张。

师:也就是说1000里有10个百。(学生呼应)

(5)小结:一百一百地数,10个百是一千。(板书:学生齐读)

追问:3个百是几?(300)

5个百呢?(500)

8个百呢?(800)

三、体验1000,学会估计,运用数感。

师:1000到底是多少呢?

(1)[出示一叠纸]你们看老师手里有一叠纸正好是100张,那么几叠这样的纸有1000

张呢?用手势来比划一下。(出示验证:大约有老师的一柞那么厚)

(2)[出示语文书]1000张纸有那么多,如果我们语文书这一页上大约有200个字,那

么1000个字要有这样的几页呢?

(3)再看看我们的多功能教室,我们已经知道坐满的话有200人,那1000人呢?有几

个多功能教室的人那么多?

四、用不同的学具描述和表达数。

动手操作。

(1)[出示图片]1999年,中国第一高楼,上海金茂大厦:421米

学生动手操作。

交流(不同数位上的学具表示什么?为什么这么放?)

我用圆片摆421,1个最小的圆片放在个位表示1个一;

2个中等的圆片放在十位表示2个十;

4个最大的圆片放在百位表示4个百;

所以,421是由4个百,2个十和1个一组成的。

(2)师:请你们拿走十位上的学具,观察一下,现在得到的是几?谁能读一读,再说说它的组成?

生:四百零一,它是由4个百,0个十和1个一组成的。

(3) 师:请你们将401的个位上的1移到十位,观察一下得到的是几?

动手操作。

交流:

师:你只用了最大的圆片和中等的圆片,你是怎么知道它是一个三位数的?

生:因为最大的圆片表示“百”。

师:读一读,说说它的组成。

生:四百一十,它是由4个百、1个十组成的。

(4)老师说数,学生用数字卡片在数位表上摆出。

读一读,说说它的组成。

五、巩固练习

1. 读一读本节课一开始学生收集的数据,并说说它的组成。

2. 同桌合作练习,一人先摆学具,另一人读数,说组成。(或一人先读数,说组成,

另一人用学具摆数)

六、小结:

这节课,你有什么收获?

2.2小 探 究

教学目标:

1. 知道一个个地数,10个一是十,十个十个地数,10个十是百,一百一百地数,十个

百是千。

2. 知道并能说出数位顺序表的排列及每位的实际意义。

3. 会用正方体积木块、千数简图、人民币等不同方式表达数。

教具:

方块学具、课件。

教学过程:

内容 教师活动

一、情境引入 1. 出示多媒体花图 师:这些花多美,想知道究竟有多少,可以怎么办? 根据学生回答小结: 一朵一朵地数用.表示 十朵十朵地数用-表示 一百朵一百朵地数用□表示 这是上节课学习千数简图的知识。 出示:□□□ 师:看简图你就知道花的朵数了,先写数再读数。 (师出示答案校对) 2. 揭示课题:数可以用千数简图表示,还可以怎样表示?今天我们继续探究千以内的数。(板书:小探究)

二、探究过程 1. 认识十进制数位表,会用正方体积木块表示数。 引:我们先看看小丁丁在做什么? 演示媒体,提示学生轻轻地跟着数。 问:看了电脑演示,你知道了些什么知识? 根据回答,小结并输入结果。 10个一是(十),10个十是(百),十个百是(千)。 小结:用正方体积木块也可以表示数。 尝试表示数。 A 板书:312,要求:从学具中挑出合适的表示。 (校对,说说你是怎么想的?) B 问:4种学具中还有一种未使用过的,让312变大,并写出这个数。 小结:(出示表格)通过动手摆学具我们已经知道4种学具各代表什么,请试着再说说。(输入结果) 针对练习:比比谁摆得又快又对? 205 出示答案(说说哪种学具未用到,为什么?哪一位上没有单位?板书:个位、十位) 根据你所掌握的本领与刚才学到的结论,你能说说还有哪些数位吗?按一定的顺序说出。 出示数位顺序表,请学生提问。 小结:从左到右变大,满十个千还有更大的,所以用省略号。 2. 练习运用 要求将引入题改为用正方体表示,并说组成,检验自己对否。 出示结果校对。 A 完成书3(1),先说组成再写数。 出示:243 要求:用手中的学具或桌上的笔纸等材料,自己试着表示这个数。 出示媒体,看看你与谁的想法一致。 介绍人民币的表示法,想想怎样准备。 小结:同一个数可以用多种方法表示。 B 针对练习:书3(2)(3) 口头说说302改用正方体表示如何改?230改用人民币表示如何改?501改用千数简图表示如何改? 小结:大家学得真不错。

三、综合运用 按1到4号编一题,考考其他3人,可以是读数、写数、分拆或说组成,也可以是今天所学的内容。

四、课堂小结 说说今天学到的本领。

2.3数射线(千)

教学目标:

1. 能把千以内数在数射线上定位,定序。

2. 能读出数射线上字母所表示的数。

3. 能正确找出一个数的邻数。

教学重、难点:

将原有的知识迁移到千以内数上。

教学准备:

多媒体(或投影片),数射线。

教学过程:

教学环节 教师活动

一、复习 二、探究过程 三、总结 1. 出示百以内的数射线 师:大家还认识这个老朋友吗?它叫什么名字?数射线。 2. 在数射线上标数 在数射线上标出20、45、10、150。 3. 150无法在数射线上标出,我们应该怎么办? 将数射线再延伸一些,写出后面的数。 4. 揭示课题 百以内数射线延伸成千以内数射线,今天我们就要根据千以内的数射线来学本领。 师:现在能把150标出来吗?谁愿意试一试? 1. 出示数射线:0-600 (1)观察每大格表示几?100 (2)每小格呢?10 (3)平均分成了几份?每份表示几呢? 2. 任意标,学生读数:200、350、500、50 3. 书主题图 (1)仔细观察,每大格表示几?每小格呢? (2)刚才是老师在数射线上做标记,你们读数,如果给你们一个数,你能在数射线上标一标吗? (3)练习:书第1题。 (4)看书第3题,在这条数射线上你观察到了什么?每大格,每小格表示什么?为什么a表示106呢? (5)用你观察到的这一规律把其它字母所表示的数补充完整。 (6)校对,说说为什么用这个数来表示,用自己所填的数排列大小。 4. 找中点 (1)观察第3题。 (2)共有几大格,中点在哪儿?你是怎么找的? (3)100和160的中点呢? (4)150和190的中点呢? (5)小结:怎样找寻两个数的中点? (6)数射线长了,你是否也能按这个规律找两数之间的中点呢? 5. 按规律填数 (1)出示:150、151、152……261,中间这些数被小马虎擦掉了。 (2)这些数有什么特点?能不能用你找到的规律继续往下数,一直数到结尾这个数261? (3)100、95、90……50 观察有什么规律,按这一规律自己数数,一直数到终点数。 (4)做书上相应题,按找到的规律数给对方听。 6. 找邻数 A (1)你家住在几零几? (2)能不能告诉大家,你家邻居的门牌是什么? 板书:301、302、303 +1 0 -1 (3)我们可以说301、303就是302的邻居,但,如把302看作一个数,那么301、303就是它的邻数,也就是相邻的数。 B 下面我们就来找邻数。 (1)349、350、351这三个数你看懂了吗?看懂了什么? (2)试一试:书上其余4题,格式仿照第一题。 这节课有什么收获?

2.4位值图上的游戏

教学目标:

1.数的表达式的转换,建立位值概念。

2.让学生在操作中领悟:小圆片所在的位置不同,表示的数值也不同。

3.培养学生的发散思维,学会用变化的观点看问题。

教学准备:

多媒体课件、位值图、小圆片。

教学过程:

一、复习引入

复习数位表,说出每个数位上各表示多少?

…… 百 十 个

? ? ? ?

这张数位表又叫做位值图,这节课我们要在这张位值图上做游戏。

1.谁会读一读?

…… 百 十 个

? ●●● ●● ●

…… 百 十 个

? ● ? ●●●

…… 百 十 个

● ●●

学生尝试读出数,教师写出数。

2.谁会摆一摆?426、500、27、602、380

请学生用小圆片在位值图上尝试摆数。

3.你发现了什么?

学生讨论得出:小圆片放在个位上表示几个一,放在十位上表示几个十,放在百位上表示几个百。放的位置不同,数值也不同。

二、探究规律

1.添加

(出示课件)小巧在位值图上用小圆片放出了数573,小胖加放一片小圆片。

问题一:现在这个数可能是什么?

教师指导学生在自己的位值图上摆好573,再添上一个小圆片,看看出现了什么数?

学生逐一汇报,教师加以整理:673、583、574。

问题二:观察这几个数,你发现了什么?

小结:百位上添加一个小圆片,变成673。

十位上添加一个小圆片,变成583。

个位上添加一个小圆片,变成574。

2.拿走

问题三:如果小胖在这张位值图(573)上拿走一个小圆片,结果又会怎样?谁来猜一猜?

学生先猜测,再在位值图上加以验证。

汇报结果:473、563、572。

问题四:你又发现了什么?

小结:不论是添加还是拿走,都是考虑三种情况:百位上、十位上、个位上的变化。

练一练:471,在位值图上添加一个小圆片,可能是多少?在位值图上拿走一个小圆片,又可能是多少?

同桌分工完成,互帮互助。

3. 移动

(出示课件)小亚在位值图上用小圆片放出了数471,小丁丁移动了一片小圆片,现在这个数可能是什么?教师指导:每一次移动小圆片后,应放回原处再重新开始。

学生动手操作,自主探究。

学生展示移动的过程,教师逐一板书。

三、拓展练习

1.先猜一猜,再摆一摆:

120,移动一个小圆片,会出现哪些情况?(30、21、210、111)

400,移动一个小圆片,会出现哪些情况?(310、301)

2.先想一想,再试一试:

用一个小圆片,在位值图上可以摆出几个数?(1、10、100)

用两个小圆片,在位值图上可以摆出几个数?(2、20、200、11、101、110)

用两个小圆片,在位值图上可以摆出几个数?(3、30、300、12、21、120、210、102、201、111)

四、总结方法

今天我们在位值图上玩了哪些游戏?你找到了什么规律?

学生交流总结。

3.1整百数、整十数的加减法

教学目标:

1.熟练掌握千以内整十数、整百数的加减法。

2.培养学生的推算能力、迁移能力与熟练计算的能力。

3. 能够正确地进行计算。

教具:

多媒体、卡片、板书、练习卷、红色记号笔、吸铁石、教棒

学具:

卡纸、记号笔

教学预设:

一、创设情景

1.师:同学们肯定去超市买过东西吧,今天老师也带来了一些商品。

多媒体出示:商店里的一些商品

问:你看到些什么呢?

师:如果让你任意选择两件你喜欢的商品,你想选什么呢?一共需要多少钱,能用一个算式表示吗?

师:同桌两位同学一人提问,另一人将算式写在纸条上行吗?

(学生活动)

出示:各种算式。

师:同学们写了这么多算式,我们来将这些算式分分类吧。你想怎么分呢?(整百数加法和整十数加法)

(师移动纸条)

二、探究新知

(一)加法计算

1.整百数加法

(1)问:我们先来看整百数的加法。300+200结果是多少?你是怎样想的?

师:把你的算法和同桌交流一下,看看你们可以找出几种算法好吗?

(学生交流讨论)

方法1:数射线上算。

演示:让学生在数射线上画出计算过程。

方法2:3个百加2个百等于5个百是500。

(2)同学们说得真不错,我们也来算一算其它几道题目吧。

(学生口答,师写答案,选一题说算理)

2.整十数加法

(1)问:这些题目你能算出结果吗?60+90结果是多少?怎样想的?

板书:6个十加9个十等于15个十是150

(2)师:其它题目也请你们来算一算。

注:300+60

问:还可以怎样想?3个百和6个十可以组成360。

师:我们也可以利用数的组成进行加法计算。

(学生口答,师写答案)

3.小结

师:刚才我们学习了什么?

出示课题:整百数、整十数加法计算

问:你们是怎样进行计算的呢?(整百数的加法就是把几个百加几个百,整十数的加法就是把几个十加几个十。)

(二)减法计算

1.整百数、整十数的减法

(1)师:刚才我们讨论了整百数、整十数加法的计算方法,我这里还有一些题目。

出示:800-200= 120-40= 800-40= 580-240=

问:这些题目和前面的题目有什么不同?

师:想不想试一试呢?你可以任意从中选择一题,但是你不仅要说出结果,还要说说你是怎么想的。

根据学生回答板书:8个百减2个百等于6个百是600。

12个十减4个十等于8个十是80。

(2)练习

700-100= 210-50= 900-10= 380-290=

2.课堂总结

问:这节课你有些什么收获呢?

问:整百数、整十数的减法我们是怎么算的?(整百数的减法就是把几个百减几个百,整十数的减法就是把几个十减几个十。)

三、巩固新知。

1.看谁算得又对又快。

800-300= 700-30= 730-450=

600+100= 60+80= 250+360=

900-200= 590+40= 320-280=

2.算一算,比一比,在○里填上“<”、“>”或“=”。

100+300○700-200 250+310○500

380-190○200 270+30○640-340

3.抢答题。(卡片)

形式:以组为单位,看哪组答对的题最多,哪组就获胜。

50+400= 900-20= 150+60= 830-410=

70+500= 800-460= 930-460= 360+40=

550+450= 780-700= 900-250= 410-140=

4.在□里填上一个合适的数字,使等式成立。

3□0+70=4□0 760-□0=6□0

问:还可以怎么填?你发现了什么规律吗?

题1:加数的十位比2大

题2:减数的十位比6大

四、课后谈话:

师:今天我们学习的内容在书上哪里呢?我们所学习的就是整百数、整十数的加减法。课后我们把书上的练习完成好吗?

问:对于今天学习的内容你还有什么问题吗?

3.2三位数加减一位数

教学目标

1.运用旧知迁移,让学生经历三位数加减一位数的计算过程,掌握三位数加减一位数的计算方法。

2. 能够熟练正确地进行计算。

3.培养学生学习数学的热情,以及独立探究、合作交流的能力。

教学重点

三位数加减一位数的计算方法。

教学难点

两位数加减一位数的计算方法迁移到三位数加减一位数的计算。

教学准备

多媒体课件

教学过程

一、复习铺垫

1. 看卡片口算:

5+23= 43-6= 87+9= 70-5=

94+( )=100 97+( )=100 77+5= 92-6=

2. 说说77+5、92-6你是怎样算的?

师根据学生回答,板书:

7 + 5=12 12-6=6

70+12=82 80+6=86

77+ 5=82 92-6=86

在数射线上计算。

+3 +2 -4 -2

77 80 82 86 90 92

77+ 5=82 92-6=86

3. 小结:对于两位数加减一位数,我们可以把一位数和两位数的个位上的数相加或相减,再同十位上的数合起来;也可以把加数或减数拆开,先相加或减到下一个整十数再计算。

二、合作交流,探究算法

(一)探究百位上无进退位的三位数加减一位数的计算方法

1. 媒体出示:小熊猫也来参加我们的学习了,它见我们小朋友已经会算77+5、92-6这样的题了,就想考考大家,给第一题的77百位加上4、第二题92的百位加上7,那这两道题就变成了477+5,792-6,你会计算三位数加减一位数的算式吗?(板书课题:三位数加减一位数)

2. 学生独立思考,然后在小组里交流算法。

师:先自己试着说一说怎样计算477+5,792-6,前后的四个同学再一起说一说。

3. 大组交流反馈算法,师根据学生发言板书。

+5

因为 77+5=82 77 82

+5

所以 477+5=482

477 482

-6

因为 92-6=86

86 92

所以 792-6=786 -6

786 792

4. 小结计算方法:可以用推算的方法,先计算两位数加减一位数,再加上百位上的数。

5. 试一试:

578+4= 627+6= 364+9=

674-7= 554-7= 813-6=

(二)探究百位上有进退位的三位数加减一位数的计算方法

1. 媒体出示:小朋友们算得真好!这时小白兔来了,它也想考考大家,把第一题的477十位上的7改为9、第二题792的十位上的9改成0,那这两道题就变成了497+5, 702-6,该怎样计算呢?

2. 小组讨论计算方法,师巡视。

3. 集体汇报学习情况。

师:我们一起听一听,怎样算497+5,702-6,谁能大声地把自己的想法告诉大家?

师根据学生回答,结合算线板书反馈。

497+3=500 +3 +2

500+2=502

497+5=502 497 500 502

702-2=700 -4 -2

700-4=696

702-6=696 696 700 702

4. 小结算法,找出加、减算法的共同点。

(都是先加或减到整百数,再加或减余下的数。)

5. 试一试:

695+8= 904-7= 598+7= 303-6=

三、练习运用,巩固拓展

1. 做一做:(书上做一做)

指名核对答案,全对学生给自己加上一颗☆。

2. 鲜花配绿叶:将树叶上两个数加或减,说一说是怎样算的,算对了将开出美丽的花朵。(媒体演示)

3. 数学游戏:

游戏规则:同桌的两个小朋友,一位小朋友拿出一位数的数字卡片,另一位小朋友拿出三位数的数学卡片,两人同时出一张,依次把两张卡片上的数相加或相减,谁先正确地算出得数,卡片就归谁。最后比谁得到的卡片最多,谁就胜利。

四、全课小结:

这节课你学会了什么?你是用什么方法学会的?

3.3三位数的加法(横式计算)

教学目标

1.运用旧知迁移,让学生经历三位数加法的横式计算过程,掌握三位数加法的横式计算方法,能正确进行计算。

2.鼓励算法思维和算法的多样化。

3.养成独立探究、合作交流的学习习惯,激发学习数学的兴趣。

教学重点

三位数加法的横式计算方法。

教学难点

两位数加法的横式计算方法迁移到三位数横式计算。

教学准备

多媒体课件

教学过程

一、复习铺垫

媒体出示: 28+56=

师:谁来说说这道题的思考过程?

反馈结果,指名学生交流。

师:除了竖式计算,谁来说说横式计算的思考方法?

师根据学生回答板书。

师:这是我们已经学过的两位数加两位数的计算,同学们学得真不错,能够用不同的思考方法来得出正确的结果。今天我们就用学过的知识来学习新的本领。

二、探究新知

1. 创设情境。

师:春天已经来临了,让我们一起去听“春之声”音乐会吧。(媒体出示主题图,同时再出示相关条件:A看台:356人,B看台:247人)

问:从图上我们可以获得哪些信息?

你想提出什么问题?

学生自由发言。

师:同学们真爱动脑筋,提出了很多数学问题。我们这节课就先来解决“A、B两看台共坐了多少人?”这个问题,剩下的可以以后再研究。

板书:A、B两看台共坐了多少人?

问:怎样来计算A、B两看台共坐了多少人?算式怎样列?

板书:356+247=

2. 探究算法。

1)估算。

师:你们能估算一下两看台大概共坐了多少人吗?(学生答,师暂不下结论)

2)揭示课题。

师:那么到底356+247等于多少,这就是我们今天要学习的三位数加三位数加法的横式计算。

板书课题:三位数的加法(横式计算)

3)自主探究。

师:大家用自己喜欢的方法来探索一下计算方法,可以动动脑筋,运用学过的知识、想想、画画,也可以用学具来帮帮忙。

(教师巡视。)

4)大组交流。

师:谁愿意和大家交流你的算法?

学生汇报。(课件演示算法)

A 用正方体积木块组成的板、条、块摆出356+247。

356 +247=603

个加个 6 + 7= 13

十加十 50 + 40= 90

百加百 300 +200=500

13 + 90 + 500 = 603

B 用简图画出356+247。

356 +247 = 603

百加百 300 + 200 = 500

十加十 50 + 40 = 90

个加个 6 + 7 = 13

500 + 90 + 13 = 603

师:A、B两看台共坐了603人。(指黑板上画图、摆学具的两种方法。)

这两种方法很不错,还有没有其它方法呢?谁再来试试?

C 在算线上画出356+247。

① 356+247

=356+200+40+7 先加百

=556+ 40 +7 再加十 200 40 7

=596+ 7 最后加个

=603 356 556 596 603

② 356+247

=356+ 7+40+200 先加个

=363+ 40 +200 再加十 7 40 200

=403+ 200 最后加百

=603 356 363 403 603

D 巧算。

356+247

=353+250

=350+250+3

=600+3

=603

师:真了不起,你们用了不同的横式计算方法算出了356+247的答案。我们的好朋友小胖他们也想到了这些方法。下面把书打开,仔细看看,有没有不懂的地方?

3. 归纳算法。

师生共同观察、讨论得出:

第1、2种方法是百加百,十加十,个加个。

第3种方法是先加百,再加十,最后加个或先加个,再加十,最后加百。

第4种是巧算的方法,即把其中一个加数看成整十数先加,再加个位数。

这几种算法都是通过分拆,变为原来学的本领进行计算的。

问:你喜欢哪一种?为什么?

三、巩固练习

1. 用你喜欢的方法计算,并在练习册上写出过程。

234+432 58+182 346+255 728+276

2. 游戏:买轮滑鞋。

师:前几天,我们看了电影《深蓝 浅蓝》,片中豆丁的高超轮滑水平一定给你留下了深

刻印象吧?你想不想也拥有一双轮滑鞋?我们一起去看看吧。

假如给爸爸和你各买一双轮滑鞋,你挑哪两双?该付多少钱?你能很快口算出来吗?

出示: 蓝鲨牌 金鲨牌 绿宝石牌 黄盾牌 乌龙牌

364元 435元 267元 186元 309元

1)学生拿出练习纸,先写出算式,再把答案写下来。

2)学生在小组内交流。

师:你会怎么选,要付多少钱?请你们说给小组同学听听!

(学生自由说,教师巡视去听,请两个学生说。)

四、总结全课

刚才我们学了些什么新本领?

3.4三位数的减法(横式计算)

教学目标:

1. 迁移能力,将两位数横式减法的计算方法迁移到三位数横式计算。

2. 建模能力,用不同的辅助材料来建构三位数减法的模式。

3. 算法思维、算法多样化。

教学重点:

1. 建模能力,用不同的辅助材料来建构三位数减法的模式。

2. 算法思维、算法多样化。

教学难点:

算法思维、算法多样化。

教学准备:

多媒体课件、学具(板、条、块)。

教学过程:

一、情境引入:

中国南极考察:小亚的叔叔在南极某点上考察,据他统计:

雪海燕:223只 海豹:127只 企鹅:245只。

学生根据信息提问题:如:雪海燕和海豹共几只?企鹅和海豹共几只?雪海燕和海豹相差几只?海豹比企鹅少几只?企鹅比雪海燕多几只?

二、探究新知:

1. 探究不退位减法口算。

(1)根据“企鹅比雪海燕多几只?”你能列出算式吗?

245-223

这就是我们今天要学习的本领:“三位数的减法”。板书课题:三位数的减法

观察:这是什么类型的减法?

生:不退位减法。

请你们用正方体木块组成的板、条、块摆一摆,利用画简图或者画算线,尝试列式并计算,写出计算过程,然后在小组内交流。

反馈:学生边说边在实物投影仪上演示摆和算的过程。

245-223 = 22

生1:我是分步算的,用正方体木块组成的板、条、块摆。

算法:200-200=0 百减百

40-20=20 十减十

5-3=2 个减个

20+2=22

生2:我的算法跟他的一样,但格式不一样,是用递等式写的。我是画简图帮忙算的。

245-223

=20+2

=22

生3:我的算法跟他们不一样。格式与第一位同学一样。

算法: 5-3=2 个减个

40-20=20 十减十

200-200=0 百减百

20+2=22

生4:我在算线上计算的。我用了先减百,再减十,最后减个的方法。

245-223

=245-200-20-3

=45-20-3

=25-3

=22

生5:我也在算线上计算的。我用了先减个,再减十,最后减百的方法。

245-223

= 245-3-20-200

= 242-20-200

= 222-200

= 22

(2)优化算法:哪些方法比较简便?

(3)小结:刚才学习了三位数不退位减法,大家运用的计算方法都比较简便。

2. 探究退位减法口算:

现在你们能把“海豹比企鹅少几只?”列出算式解决吗?

学生尝试列式:

245-127

讨论:这道题与刚才学的有什么不一样?

生:245-223每一位上都够减,是不退位减法,245-127个位上不够减,是退位减法。

请你们用正方体木块组成的板、条、块摆一摆,再用画简图或者画算线帮忙计算,然后在小组内交流。

反馈:学生边说边用多媒体演示。

(1)生1:用千数图摆出245-127

245-100=145 先减百

145-20 =125 再减十

125-7 =118 最后减个

(被减数个位上5个小圆点,不够拿走7个,从十位退一个十换成十个小圆点再减。)

(2)生2:画简图的方法。先减百,再减十,最后减个。

245 - 127

=245 -100 -20 –7

=145 -20 -7

=125 -7

=118

(教师用多媒体再演示退位的过程)

(3)生3:在算线上计算。

245 - 127 7 20 100

=245 -100 -20 -7

=145 -20 -7 118 125 145 245

=125 -7

=118

师:你能说出用了什么方法吗?

生:先减百,再减十,最后减个。

(4)生4:在算线上计算。先减个,再减十,最后减百。

245 - 127

=245 - 7- 20- 100 100 20 7

=238 - 20 - 100

=218 - 100 118 218 238 245

=118

(5)还有没有其它算法?反馈。

生5:我是用巧算的方法算的。

把被减数与减数同时增加3,变成减去一个整十数,整十数减整十数,再加上一个个位数。

245 - 127

=248 - 130

=240 -130 + 8

=110 + 8

=118

生6:我也是用巧算的方法算的。先减去一个整十数,再减去个位上的数。

245 – 127

= 245 – 120 - 7

= 125 -7

= 118

生7:我也是用巧算的方法算的。先减去个位上的数,再减去整十数。

245 – 127

= 245 – 7 - 120

= 238 -120

= 118

师:掌声鼓励这些爱动脑筋的小朋友!

看书:小胖、小巧、小丁丁的算法分别与谁相同?

3. 优化算法思维:你最喜欢哪一种方法?哪几种方法比较简便?为什么?

4. 教师小结:刚才学习了三位数的退位减法,发现了用先减百,再减十,最后减个的算法比较简便,或用先减个,再减十,最后减百的算法同样比较简便。有能力的同学可以巧算。

三、巩固提高:

1. 用你喜欢的方法计算:课本题2(每人任选两道做)。

490-273 385-158

583-97 647-375

906-454 806-404

2. 小组合作,编一个生活中的三位数减法故事,并求这两个数的差。

反馈:

生1:我校一二年级去看电影,一年级有253个小朋友去看电影,二年级有298个小朋友去看电影,二年级比一年级多去了多少人?

算式:298-253=45(人)

生2:我们二年级一共有298人,其中女同学有151人,男同学有几人?

算式:298-151=147(人)

生3:上个星期天,我和妈妈去农工商超市购物,妈妈的钱包里共有300元,买东西用去了209元,妈妈的钱包里还剩下多少钱?

算式:300-209=91(元)

……

四、课堂总结:

这节课有什么收获?

3.5估算与精确计算

教学目标:

1. 了解估算是用整十数、整百数进行近似计算。

2. 经历估算的过程,能结合具体情况进行估算,判断计算结果的对错,并能对结果的

合理性作出解释。

3. 感受学习估算的价值,培养学生的估算意识。

教学重点:

在具体的情境中,掌握加减法估算的一般方法。

教学难点:

体验估算的多样性,能根据具体情况选择适当的估算策略。

教学准备:

多媒体课件、练习纸

教学过程:

一、复习引入

1. 填一填

342 781 657

最接近的整十数

最接近的整百数

2. 师:李老师想买童车和电子琴作为儿子的生日礼物,(出示:童车214元、电子琴569

元)带700元够不够?带800元够不够?

3. 揭题:估算

二、感受估算方法的多样性,优化估算策略

师:请你们帮老师估算一下要带多少钱,把估的过程写在练习纸上。

1. 整理估算方法。

(1)整十数估算

210+570=780

(2)整百数估算

200+600=800

(3)精确计算

214+569=783

2. 在比较中反思提升。

师:比较这两种估算方法,它们有什么优点?

整十数估算离准确的结果最接近。

整百数估算计算更方便。

三、巩固练习

1. 先用整十数估算,再精确计算。

512+189 725-156

估:________________ 估:__________________

精:________________ 精:__________________

2. 选择题:

(1)298+184,最接近的答案是( )

①500 ②470 ③480

(2)723-144,最接近的答案是( )

①580 ②570 ③600

(3)513+322,精确计算的结果是( )

①830 ②800 ③835

四、在问题解决中,体会估算的价值。

学校组织学生看电影,男生有278人,女生有287人,剧场共有586个座位,估一估,这个剧场的座位够不够坐?

五、拓展:

这里有1000元钱,请你们帮老师挑选一下可以买哪些商品作为我儿子的生日礼物?

3.6应 用 题

教学目标:

认知目标:

正确掌握三位数加、减、乘加应用题的解题方法。

熟练掌握三位数加、减、乘加混合运算。

会将答案用回到生活实际中去检验。

能力目标:

1. 通过搜集、整理信息,会从不同角度提出问题,并制定解决问题的策略。

2. 在问题解决中训练思维,发展解决应用题的能力。

情感目标:

通过具体情景,加强对环保意识的渗透。

教学重、难点:

重点:

正确掌握三位数加、减、乘加应用题的解题方法。

难点:

通过搜集、整理信息,会从不同角度提出问题,并制定解决问题的策略。

教学过程:

一、引入。

1. 课前谈话:为保护环境,学校在同学中开展了合理处理废电池的活动,对废电池进行回收。一年级小朋友共搜集废电池106节,二年级共搜集废电池184节。两个年级共搜集废电池多少节?

(同时出示学生参与活动的图片)

2. 请同学说说自己的感想;搜集到的信息;要解决的问题;解题的方法与思路。

3. 交流汇报。

今天我们就运用所学的知识来解决一些生活中的实际问题。

出示课题《应用题》

二、探究。

1. 独立完成,交流汇报。

根据学生的交流,请同学独立列式计算,汇报。

2. 伙伴合作,讨论交流。

师:根据这两个条件,你还能提出哪些问题?

思考后同桌交流。

汇报。(两人交流后一共提出了几个问题?哪几个问题?通过两人的交流学习,你有什么收获?)

生:一年级比二年级少搜集多少节?二年级比一年级多搜集多少节?两个年级搜集的废电池相差多少节?一年级再搜集多少节就和二年级同样多?……

选其中的一个问题列式解答,交流。

师:通过这一组的解答,你有什么发现?(师生共同分析应用题的结构,小结解题方法)

3. 尝试练习,巩固知识。

(1)独立完成书上1、2、3题。

(2)交流汇报。(让学生交流自己最有信心的一题,说说怎样解答,为什么?)

(3)根据这三题提供的条件,你还能提出什么问题?

4. 综合运用,深入探究。

(1)情景出示:草原情景,牛羊成群。

师:为了保护环境,我们小朋友加入了搜集废电池、回收废电池的活动,草原上的人们为了保护草原,开始对家禽家畜进行圈养。

(2)出示:圈中有8只羊和7只鸭,它们一共有几条腿?

学生读题后说说怎样解答。

(羊的腿数+鸭的腿数=羊、鸭共有的腿数)

8×4+7×2=32+14=46(条)

说说每个数各表示什么?

(3)出示:羊和鸭共有22条腿,那么,可能是几只羊和几只鸭?

读题后,猜猜有可能有几只羊和几只鸭?验证学生的猜测是否正确。

讨论:小组如何找出所有的可能。

交流后出示表格:

羊 鸭 腿的总条数 (列出算式)

羊的只数 腿的条数 鸭的只数 腿的条数

提醒:填写时先确定羊的只数,算算鸭的只数;或者先确定鸭的只数,算算羊的只数。看看是不是一共22条腿。

请同学同桌合作,把几种可能都写下来,比一比哪对同桌合作最好,考虑问题最周全。

小组讨论,完成表格。

汇报、交流。

比较,先确定什么的只数比较快?为什么?

在这张表格中你有什么发现?(羊的只数多一只,鸭的只数少2只,共有6种可能。)

还有其它方法吗?

通过算式:( )×4 +( )×2 = 22

规范答句:有可能是:1. 0只羊和11只鸭

2. 1只羊和9只鸭

3. 2只羊和7只鸭

4. 3只羊和5只鸭

5. 4只羊和3只鸭

6. 5只羊和1只鸭

三、总结:

通过今天的学习,你有什么收获?

4.1轻与重

【教学目标】

[认知目标]

1. 通过实物的操作,让学生亲身体验并比较物体的轻与重。

2. 能用正确的语言描述物体的轻与重并进行比较。

[能力目标]

通过生活实践用自己的方法比较物体的轻重。

[情感目标]

通过学习、游戏、实践的过程激发学生从生活中发现数学问题的兴趣。

【教学重点】

通过实践,用自己的方法比较得出物体的轻与重。

【教学难点】

和生活相结合,选择合理的方法比较轻重。

【教学过程】

一、情景导入:

(一)比一比:

师:小朋友,看看今天老师在讲台上都放了哪些物品啊?(生答)

师:现在谁能说出老师手里的这两样物品哪个重,哪个轻?(多媒体出示:苹果和气球;书和骰子)请同学们观察物体,告诉同桌的好朋友,谁重谁轻?

师:你们为什么能一下子判断出来呢?

小结:这是因为在平时生活中我们都拿过它们,所以可以直接凭生活经验用眼睛观察来进行判断。

(二)猜一猜:

老师这里有两个一样大小的盒子,里面放了不同的东西,你们能猜出哪个盒子重,哪个盒子轻吗?(学生猜测)

师:每个小朋友都有不同的猜测,你有什么好办法来比较出两个物体的轻重呢?(生:用手掂一掂、拎一拎、天平称、跷跷板等)

师:小朋友想出了这么多好办法,那今天我们就一起用自己的方法来比较物体的轻与重吧。(出示课题:轻与重)

二、探究新知:

(一)掂一掂

师:刚才小朋友都想到了许多好方法,可是当我们身边没有天平和跷跷板这些工具时该怎么办?(用手掂一掂)现在谁愿意上来感受一下老师手里的这两个盒子哪个重、哪个轻?告诉大家你的感觉是什么样的?(请学生上来掂一掂,得出答案)

师:米老鼠给我们大家准备了很多礼物,等会儿我们也用“掂一掂”的方法来任选两样物体比一比轻重。

现在每组的桌子上都放了气球、生梨、苹果和矿泉水,每个小组可以任选其中的两个物品用掂一掂的方法比一比轻重。(要求:每个小组的小朋友任选两样物体来掂一掂、比一比,说一说。

( )和( )比

( )比( )重

( )比( )轻

(请3~4个小朋友来说一说)

师:在我们刚刚比较的过程中,哪个物品是最重的?哪个物品是最轻的?(气球最轻,水最重)

师:气球的外表形状最大,为什么比较下来是最轻的?(因为里面是空气)

师:物体的轻与重与物体的大小有没有关系?(没有)

师小结:比较物体轻重,不能只看大小,物体的重量与它的材质有关,大的不一定就重。所以用手掂一掂是我们生活中常用的一种比较轻与重的方法。

(二)拎一拎

1. 师:(出示课件)现在米老鼠这里有一堆梨和一堆苹果,它还用刚才掂一掂的方法来比较它们的轻重,你们看行不行?(不行,因为数量太多了,手上放不下会全掉在地上)

师:那我们小朋友是不是可以想出其它的方法来比较它们的轻重呢?(同桌交流,生答:可以用拎一拎的办法)

师:我们把苹果全放在红色的袋子里,把梨放在黄色的袋子里用手来拎一拎。(请2~3个小朋友上来拎一拎),并把拎的感受告诉大家。(梨的总重量要比苹果的总重量重)

2. 很多小朋友都想尝试下拎一拎的感觉,那就和你的同桌合作下,拎一拎谁的书包重,谁的书包轻,然后把与同桌合作的结果告诉大家。

3. 学生交流。(我同桌的书包轻,我的书包重)

(三)吊一吊

1. 师:老师这里的梨和苹果差不多重,用手好像估测不出轻重,你有什么好办法来比较出它们的轻重吗?(生:用天平秤来称一称)

师:这个办法不错,可是如果没有这些工具的时候还可以用什么好方法进行比较呢?(用橡皮筋吊一吊来比较轻重)

师演示:应该看哪一段的长度?(橡皮筋的长度)

请小朋友上来指一指橡皮筋拉伸的长度。

2. 比较矿泉水和生梨。

师小结:在同样的橡皮筋上所吊的物体越重,橡皮筋拉得越长。

三、观察实验,比较轻与重:

1. 师出示媒体:海绵、吸铁石、胶水、夹子、玩具车;

师:谁能想个好办法将这些东西从轻到重摆放整齐?(小组讨论交流)

(1. 用手估测,2个2个比较;2. 2个2个吊起来比较;3. 把这5种物品全都吊上去)

师:哪种方法会比较方便?(全吊上去)

师:其实,根据生活经验我们已经可以猜出谁是最轻的。(海绵)

谁是最重的。(吸铁石)

2. 学生动手实验证明,并记录结果(从轻到重)

填写在书上的表格内。

3. 学生交流:

把5件物品都挂在橡皮筋上,橡皮筋拉得最短的就是最轻的;橡皮筋被拉得最长说明这个物体最重。

4. 请小朋友上来指一指,要看橡皮筋的哪一段长度?

四、知识拓展:

1. 出示课件:小朋友都玩过跷跷板,当跷跷板停止晃动,像现在这样时,你能说出谁比较重吗?为什么?(肯定是小胖重、小巧轻。小胖的一边已经跷下去了,而小巧跷到上面去了,所以是小胖比小巧重。)

师:如果他们两人一样重,那跷跷板两边的高度会怎样?(一样高)

2. 师出示图片。

师:你从这幅图里看懂了什么?(2个苹果=4个香蕉;1个苹果=2个香蕉)

师:要使跷跷板两边的重量不一样,你有什么好办法?(生答)

师:如果再加1个苹果,那右边要加几个香蕉才能使它们一样重呢?(2根香蕉)

3. 课后拓展练习:

小木箱一箱可装4瓶饮料,大木箱一箱可装8瓶饮料,那么12箱小木箱装的饮料的重量和6箱大木箱的饮料的重量哪个重、哪个轻?

12×4=48(瓶)

6×8=48(瓶)

(一样重)

师:有时候我们还可以用算一算的方法来比较物体的重量。

五、小结:

今天我们学习了什么本领?通过学习,你有哪些收获?

4.2直接比较

【教学目标】

[认知目标]

1. 会对物体的轻重进行直接比较。

2. 会使用逻辑推理进行比较。

[能力目标]

通过实物的操作,学习比较的方法。

[情感目标]

通过亲身体验的过程,激发儿童对轻重比较的学习兴趣。

【教学重点】

会对物体的轻重进行直接比较。

【教学难点】

会使用逻辑推理进行比较。

【教学准备】

教学课件、书包、简易“天平”等

【教学过程】

一、复习导入:

师:小朋友,上节课我们学习了什么知识?

生:轻与重。

师:我们在比较物体轻重的时候,可以用什么方法?

生:用手掂一掂。

师:今天我们就继续学习比较物体的轻与重,你们愿意吗?

生:愿意。

板书:比较

二、探究新知:

(一)谁的书包较重(两个书包):

师:现在我请两位小朋友拿出他们的书包,谁来试一试比较一下他们书本哪个较重,哪个较轻?

师:你是用什么方法得出的?(用手掂一掂)

师:还有什么方法吗?(用橡皮筋)

师:那看来橡皮筋要很粗,不然肯定会断裂开的。

师:实际上,在我们生活中,还有许多方法可以比较物体的轻与重。

出示简易“天平”。

师:这是比较物体最简单的工具了,简易“天平”。我们只要把两个书包放在两边,你们看。

师:像这样,根据某种现象直接就显示出两个物体的轻与重,这种比较的方法就是直接比较。

板书:直接比较

(二)谁的书包较重(三个书包)

1. 请学生以小组为单位,把各自的书包放在简易“天平”上比较书包的轻重。

学生直接进行比较。

师:好,现在老师手里有三个书包,分别是学生甲、学生乙和学生丙的,你们想一想,能用简易“天平”比较出谁的书包较重吗?

学生尝试操作,教师巡视指导。

小组交流。

师:你要告诉大家注意什么要点吗?

生:比较的时候要进行多次,应该记住每一次比较的结果,而且要两个两个比较不能遗漏。

2. 小结。

小结:比较三个物体的轻与重,应该用推理的方法,两两比较,不能遗漏,最后得出结果。

三、巩固练习:

(一)谁的书包较重?

1. 谁的书包较重,请学生完成书上第一题。

学生看图独立完成。

教师巡视检查指导。

2. 小结:

最重的书包是小胖的,较重的书包是小丁丁的,最轻的书包是小巧的。

(二)谁的书包最轻?

1. 师:我们小朋友本领都很强。现在我们的难度加大了,你们有信心完成下面的任务吗?

生:有。

师:现在我们出现了四个书包,要比较谁的书包最轻,怎么办呢?

学生小组合作,交流讨论方法。

学生反馈结果。

小玲的书包和小淘气的书包差不多重,而小淘气的书包比亮亮的书包重,康康的书包比亮亮的书包轻,这样经过逻辑推理,可以得出康康的书包最轻。

2. 小结。

比较的时候,物体数量增加,比较的次数也同时两两增加,一定要详细掌握每次比较的结果,整理出里面的规律,就能得到结果。

四、拓展新知:

(一)四人一组,比一比,谁的书包重?

1. 师:按照书包从重到轻的顺序,写出小组同学的名字。

师:你比了几次,才得到这个顺序的?

学生讨论,小组合作。

2. 小结:

我们比较物体的轻重时,一定要借助顺序关系的传递性。两两比较不能遗漏也不要重复。

五、总结:

师:今天我们学习了什么本领?你对你今天的学习评价如何?

4.3间接比较

【教学目标】

[认知目标]

1. 知道物体的轻重比较可以数值化。

2. 认识数值化的好处。

[能力目标]

通过实物的操作,学习比较的方法。

[情感目标]

通过亲身体验的过程,激发儿童对轻重比较的学习兴趣。

【教学重点】

知道物体的轻重比较可以数值化。

【教学难点】

使物体轻重比较数值化。

【教学准备】

教学课件、双色片、简易“天平”等。

【教学过程】

一、复习导入:

师:小朋友,上节课我们比较物体轻重的时候,认识了哪个新朋友?

生:简易“天平”。

师:现在让我们来比一比,剪刀和橡皮,谁重谁轻?用什么方法?

生:用手掂一掂可以知道剪刀重。

师:现在我们有剪刀、橡皮和铅笔呢?

生:可以用简易“天平”来比一比。

师:老师今天又带来一个简易“天平”了,可能更适合比较较轻的物体。

今天,让我们继续来学习物体的比较。

板书:比较

二、探究新知:

(一)给文具排序:

师:现在老师拿出剪刀、橡皮、铅笔、尺和胶水,请你估计一下,如果我们要排出从轻到重的顺序,你大概需要多少次呢?

生:可能要比好多次呢,怎么办呢?有什么更简便的方法吗?

生:讨论交流。

师:实际上,我们可以通过双色片来测它们的轻重。

师:像这种比较物体轻重的办法就叫做“间接比较”。

板书:间接比较

(二)间接比较:

1. 请学生根据课件的演示,填写表格,得出物体的轻重。

物品 双色片数 轻重次序

固体胶

铅笔

橡皮

剪刀

直尺

2. 小结。

小结:多种物体比较轻重时,间接比较比直接比较要方便,没有直接比较那么烦琐。

三、巩固练习:

(一)给书本轻重排序?

请学生利用简易“天平”来给语文书、数学书、英语书等排序,谁最重,谁最轻?

小组学生两两一组完成。

教师巡视,检查指导。

(二)判断这种方法正确吗?

1. 师:现在我们这样比较,你看怎样?

师:请你说一说。

出示比较的几张图片,其中双色片换成了同样的五角硬币。

出示比较的几张图片,其中双色片换成了大小不同的小石子。

生看图讨论。

学生反馈结果。

生:第一题比较的方法是正确的,但是第二题的比较方法是错误的,双色片可以换成同样重量的五角硬币,但是大小不同的小石子就不能了,因为重量就不对了。

2. 小结。

间接比较时,借助的数值化物品必须是相等重量的物品。

四、拓展新知:

六人一组,比一比,谁的玩具最轻,最重?

师:按照玩具从重到轻的顺序,写出小组同学的名字。

师:你比了几次,才得到这个顺序的?

学生讨论,小组合作。

五、总结:

师:今天我们学习了什么本领?你对你今天的学习评价如何?

4.4间接比较与秤的使用方法

教学目标:

1.领会间接比较与直接比较的不同。

2.会用简易的称量工具比较物体的轻重。

3.知道重量单位:克、千克。

4.能正确读出几种常用秤的单位刻度。

教学重、难点:

领会间接比较与直接比较的不同,知道重量单位:克、千克。

教学准备:

简易称量工具,铅笔、橡皮等文具,2分硬币若干,商场价目牌,弹簧秤,盘秤

教学过程:

一、动手实践,学习新知

1.提出问题

师:(出示铅笔、橡皮等5件文具)请你们估计一下,如果用直接比较的方法将这些文具按从轻到重的顺序排序,大概要比较几次?(10次左右)

师:你想不想用直接比较的方法来排序?如果不想,你还有什么更好的方法吗?

生:将文具用秤来称量,再按轻重排序。

师:真棒!大家说的这种方法叫作“间接比较”,用一种已经知道重量的物体来测它们的轻重,再比较,就简单得多了。我们人类还根据这种方法发明了测量物体重量的工具——秤,这就是我们今天要学习的内容。

(出示课题:间接比较和秤的使用方法)

2.动手称一称

师:今天老师带来了一种简易的“天平”秤,我们自己动手测出它们的重量再排序,好吗?(将操作结果记录在书中表格内)

师简单介绍操作方法(也可让学生观察书上图后自己归纳)

⑴秤的一侧摆放要测量的物体,另一侧摆放2分硬币

⑵不断增加2分硬币,直至秤杆平衡为止

⑶记录2分硬币的个数

生以小组为单位,动手实践,师个别指导。

生汇报测量和排序的结果。

二、认识重量单位

1.引入

师:如果每次都要用2分硬币帮忙,还是不太方便。于是人们规定了一些统一的重量单位。(出示秤面)

你知道我们常用的重量单位有哪些吗?(克,千克)

板书:克,千克(齐读)

师:它们俩还有“英文名字”,谁看到过?可以告诉大家吗?(g,kg)

板书:g,kg(齐读)

2.体会1克的重量

师:1克究竟有多重呢?现在拿起一个2分硬币,掂一掂它的重量。

生将刚才测量用的2分硬币拿出一个掂一掂,感觉它的重量。

师:1个2分的硬币重约1克,请你仔细体会手中的感觉,用一、两个词形容一下。(不重、很轻、几乎感觉不到……)

3.练习

师:刚才我们在2分硬币的帮助下比较了一些文具的轻重,想一想,你能不能利用这些测量结果完成第3题?

三、认识生活中常用的秤

1.认识生活中常用的秤

师:(出示各种各样的秤)在有了统一的重量单位后,人们制作出各种各样的秤,你知道哪些秤的名称?(弹簧秤、电子秤、盘秤、天平秤……)

2.认识秤面

师:(出示弹簧秤和盘秤的秤面)说说你看到了什么?

生:⑴重量单位(或字母表示)

⑵一些数和刻度

⑶指针

师:你们观察得很仔细!这些数字和刻度很像我们尺上的刻度,你能不能根据以前学的本领猜出些什么?

生:⑴秤最多能称出***克重的物体

⑵1小格表示***克

⑶指针指的刻度就是物体的重量

师:你们的发现非常重要,那么你们是怎么知道1小格表示多少的呢?(用课本上的弹簧秤为例)

生:0到10g有10小格,每小格代表1g。

师:还可以这样想:1大格表示10g,把它平均分成10份,每份是1g。

3.练习:说说这些秤面上每1小格代表几克?(出示图)

四、用弹簧秤来称一称

1.说说每组的弹簧秤的1小格表示几克。

2.称量文具

师:根据课本第4题的提示,用你们的弹簧秤再称一次5件文具,试试读出它们的重量,比比与前一次称量的结果是否一致。

生以小组为单位,动手实践。