人教部编版八年级语文下册第23课马说课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级语文下册第23课马说课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-01 11:30:21 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。 相传伯乐是春秋时代的人,姓孙名阳。据说,有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山。在羊肠小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈;尾巴下垂着,皮肤也受了伤;汗水淋漓,在山坡上艰难吃力地爬行还是拉不上去。伯乐遇见了,就下了自己的车,挽住千里马而对它淌眼泪,并脱下自己的麻布衣服覆盖在千里马身上。千里马于是低下头吐气,抬起头来长鸣,嘶叫声直达云霄。这是它感激伯乐了解并且体贴它啊。

今天我们将学习的《马说》,一定会让你对伯乐和千里马的关系有进一步的认识。学习目标03理解文中“伯乐”“千里马”与“食马者”的寓意,学习托物寓意的写法。

02积累文言词汇,疏通课文大意。

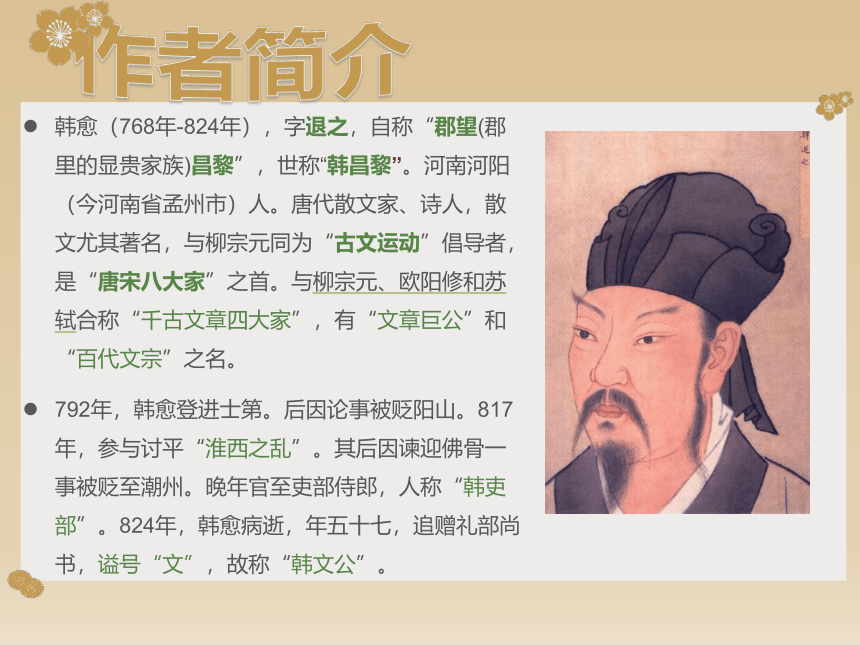

01体会作者寄托在文中的思想感情,感受封建社会摧残和埋没人才的黑暗现实。韩愈(768年-824年),字退之,自称“郡望(郡里的显贵家族)昌黎”,世称“韩昌黎”。河南河阳(今河南省孟州市)人。唐代散文家、诗人,散文尤其著名,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

792年,韩愈登进士第。后因论事被贬阳山。817年,参与讨平“淮西之乱”。其后因谏迎佛骨一事被贬至潮州。晚年官至吏部侍郎,人称“韩吏部”。824年,韩愈病逝,年五十七,追赠礼部尚书,谥号“文”,故称“韩文公”。作者简介 《马说》写于贞元十一年(795年)至十六年(800年)之间。当时韩愈初登仕途,不得志。曾经三次上书宰相求擢用,但结果是“待命”四十余日,而“志不得通”,“足三及门,而阍人辞焉”。尽管如此,韩愈仍然声明自己“有忧天下之心”,不会遁迹山林。他依附于宣武节度使董晋、武宁节度使张建封幕下,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,再加上朝中奸佞当权,政治黑暗,才能之士不受重视,郁郁不得志。背景资料文体知识 “说”是古代的一种议论体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。“说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的方法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。如《爱莲说》《捕蛇者说》《师说》等。马 说

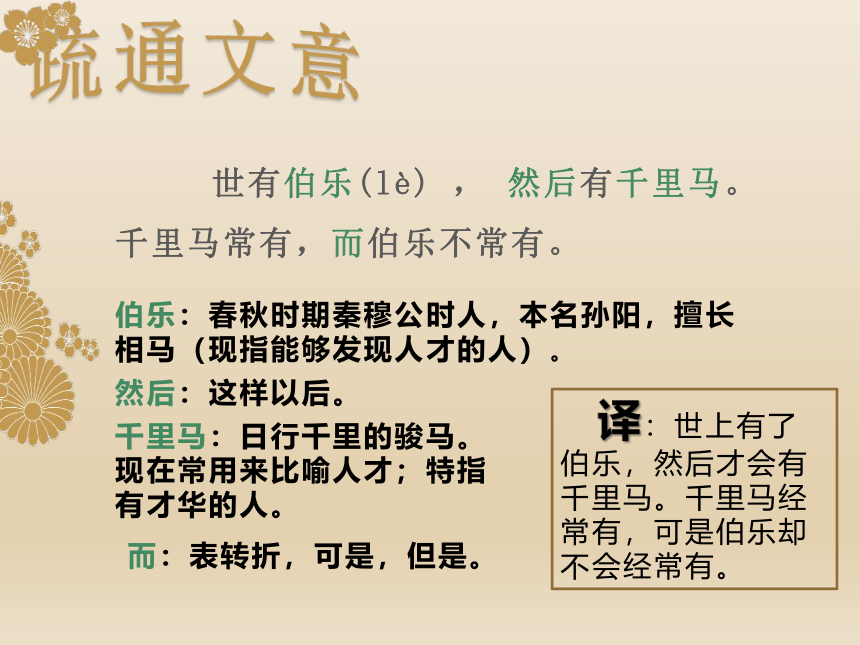

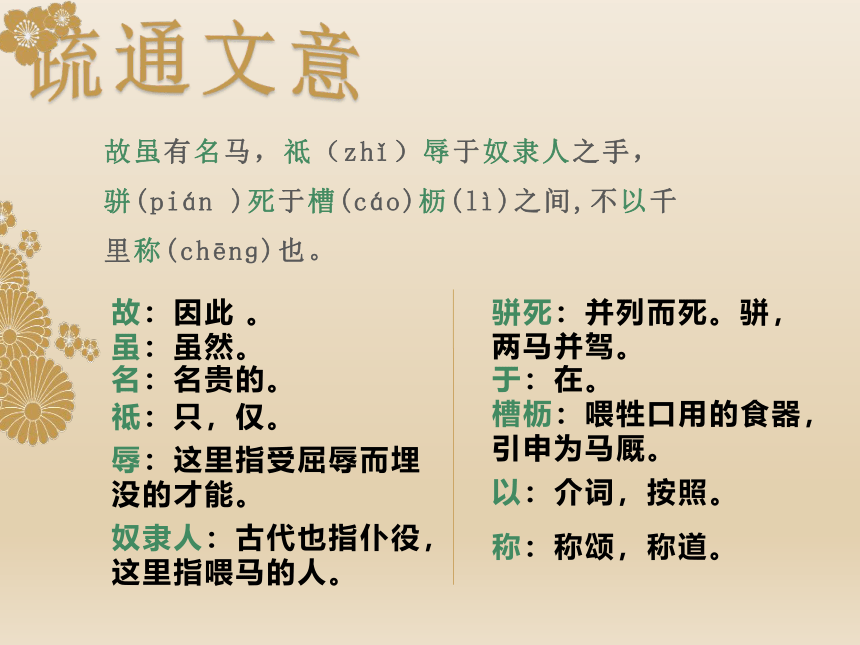

世 / 有伯乐(lè) , 然后 / 有 / 千里马。千里马 / 常有,而 / 伯乐不常有。故 / 虽有名马,祗(zhǐ)辱于 / 奴隶人之手,骈(pián )死于 / 槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里 / 称(chēnɡ)也。

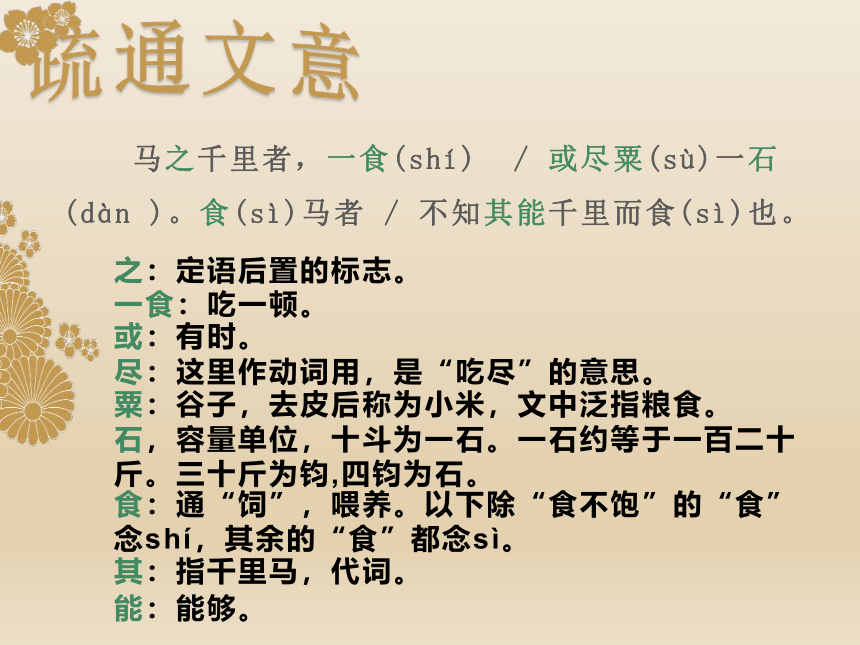

马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(sì)马者 / 不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽 / 有 / 千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美 / 不外见(xiàn ),且 / 欲与常马等不可得,安求 / 其能千里也?

策之 / 不以其道,食(sì)之 / 不能尽其材,鸣之 / 而不能通其意,执策 / 而临之,曰:“天下 / 无马!”呜呼!其 / 真无马邪(yé)?其 / 真不知马也。 朗读课文梳理字音伯乐(lè) 祗(zhǐ)

槽枥(cáo lì) 骈死(pián )

粟(sù) 一石(dàn )

食马者(sì) 外见(xiàn)

其真无马邪(yé)

世有伯乐(lè) , 然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。疏通文意伯乐:春秋时期秦穆公时人,本名孙阳,擅长相马(现指能够发现人才的人)。千里马:日行千里的骏马。现在常用来比喻人才;特指有才华的人。 译:世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。而:表转折,可是,但是。然后:这样以后。故虽有名马,祗(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián )死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称(chēnɡ)也。疏通文意称:称颂,称道。故:因此 。虽:虽然。名:名贵的。祗:只,仅。辱:这里指受屈辱而埋没的才能。奴隶人:古代也指仆役,这里指喂马的人。骈死:并列而死。骈,两马并驾。于:在。槽枥:喂牲口用的食器,引申为马厩。以:介词,按照。 译:因此即使有千里马,也只能在仆役的手里受屈辱,和普通的马并列死在马厩里,不能以千里马著称。 马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(sì)马者 / 不知其能千里而食(sì)也。疏通文意一食:吃一顿。之:定语后置的标志。或:有时。尽:这里作动词用,是“吃尽”的意思。粟:谷子,去皮后称为小米,文中泛指粮食。石,容量单位,十斗为一石。一石约等于一百二十斤。三十斤为钧,四钧为石。食:通“饲”,喂养。以下除“食不饱”的“食”念shí,其余的“食”都念sì。其:指千里马,代词。能:能够。 译:一匹日行千里的马,一顿有时能吃一石食。喂马的人不懂得要根据它的食量多加饲料来喂养它。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn ),且欲与常马等不可得,安求其能千里也?疏通文意是:这,指示代词。能:才能。安:怎么,哪里,疑问代词。才美:才能和美德。见:通“现”,表现,显现。且:犹,尚且。欲:想要,要。等:相当。得:能,表示客观条件允许。也:表语气,呢。 译:这样的马即使有日行千里的能力,却吃不饱,力气不足,它的才能和好的素质也就不能表现出来,想要和一般的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”疏通文意策:马鞭,引申为鞭打,这里指鞭策,驾驭。之:指千里马,代词。以:按照。道:正确的方法。材:通“才”,才能。鸣:(马)嘶鸣。之:无实义。通:通晓。执:拿。策:马鞭。临:面对。 译:鞭策它,却不按照正确的方法,喂养它,又不足以使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫却不能通晓它的意思。反而拿着鞭子走到它跟前时,说:“天下没有千里马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。 疏通文意呜呼:表示惊叹,相当于“唉”。其:难道,表示推测。邪:通“耶”,表示疑问,相当于“吗”。其:其实。知:懂得。 译:唉!难道果真没有千里马吗?恐怕是他们真不识得千里马吧!通假字1、食马者不知其能千里而食也( )

2、才美不外见( )

3、食之不能尽其材( )

4、其真无马邪( )“食”通 “饲”,喂“见”通“现”,表现“材”通“才”,才能“邪”通“耶”,相当于“吗”一词多义助词,的助词,定语后置标志代词,千里马助词,调节音节助词,提宾标志动词,往,到才能,能力能够鞭打,名词作动词用鞭子,名词通“饲”,喂养吃一词多义即使虽然它,代词“难道” ,表反问语气“恐怕” ,表推测语气用,凭借按照表转折,可是表承接连词,连接谓语和主语古今异义即使虽然吃食物容量单位,十斗为一石石头古今异义代词,这判断动词怎么安全马鞭,这里用作动词,用马鞭驱赶策划,策略有时或者词类活用1、祗辱于奴隶人之手

2、食之不能尽其材

3、一食或尽粟一石

4、策之不以其道

5、食马者不知其能千里而食也名词活用作动词,用鞭子打。形容词的使动用法,使......尽。形容词用作动词,吃尽。数量词活用作动词,日行千里。形容词作动词,受屈辱。第一层(第1段):说明伯乐对千里马命运的决定作用;

第二层(第2段):揭示千里马被埋没的根本原因;

第三层(第3段):总结全文。表现作者对封建统治者摧残人才的愤慨之情。合作探究1、划分文章层次结构。合作探究 千里马:人才。伯乐:能发现、赏识、任用人才的人。食马者:愚妄浅薄、不识人才的统治者。2、本文采用了托物寓意的写法,文中的千里马、伯乐、食马者各比喻什么人?主旨情感 作者认为伯乐更重要。因为先有伯乐,然后才有千里马。或者:因为没有伯乐,千里马也就被埋没了。1、在作者看来,伯乐与千里马哪个更重要?为什么?主旨情感 统治者埋没、摧残人才,使有才之人受到不公正待遇和遭遇不幸的处境。

重用人才,给人才提供施展才能的空间和条件。2、作者借千里马不遇伯乐的遭遇,反映了当时怎样的社会现实?作者主张怎样对待千里马那样的人才?主旨情感3.韩愈曾在《送孟东野序》中说“大凡物不得其平则鸣”,意思是指受到委屈和压迫就要发出不满和反抗的呼声。文本借千里马不得伯乐,实际上是对人才流落不得赏识而鸣。因此,文中充满了受到不公对待的委屈与愤怒。请仔细品读下面五个“也”字句,对其所表达的语气分别做出解说。 ①不以千里称也。②食马者不知其能千里而食也。③是马也,虽有千里之能。④安求其能千里也?⑤其真无马邪?其真不知马也!①表示陈述语气,但流露出无限痛惜之情;

②表示肯定语气,肯定食马者的无知;

③表示句中停顿,提醒读者注意食马者的无知给千里马带来的严重危害;

④表示反诘语气,凝聚着作者的愤慨之情;

⑤表示感叹语气,其间既有痛切之感,更有对食马者的辛辣嘲讽。示例:①我要毛遂自荐,主动展示自己的才能。②我要努力完善自己,做得更好。③我要做到心态平和,相信是金子总会发光。 如果你是一匹“千里马”,而尚未被“伯乐”发现,你该怎么做?拓展延伸拓展延伸 你还知道那些怀才不遇的古代文人?他们写了那些作品?举例:

1、屈原

屈原屡遭流放,壮志未酬,魂尽汨罗。他是中国最伟大的浪漫主义诗人之一,也是我国已知最早的著名诗人和伟大的政治家。他不懂得拉帮结伙,阿谀奉承更不会左右逢源,察言观色,最后对楚怀王失望至极,最终选择一死明志,以示忠心。

其代表作《离骚》慷慨激昂的悲壮之美。屈原的一生是悲剧的一生。他既有“存君兴国”之志,又有治国理乱之能。他“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,胸怀“美政”理想,企图改善楚国的处境,振国兴邦。但却为黑暗势力所围困,从而引发出悲剧性的冲突。

2、李白《将进酒》

李白有着孤傲狂放,恃才傲物的性格。他才华横溢,却只是唐玄宗的待诏翰林,呼之即来,挥之即去,所作之诗也仅供权贵娱乐。作文学侍从之臣,李白的雄伟大志却无法实现。李白性格傲岸,他不能忍受“摧眉折腰事权贵”的生活。

三年后李白因遭谗毁,自请还山,离开长安。长安门外,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。”他只能游山访仙,痛饮狂歌,以排遣怀才不遇的忧愤。3、李商隐

李商隐在《贾生》中写到:“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”全诗在寓讽时主的同时,诗中又寓有诗人自己怀才不遇的深沉感慨。

诗人夙怀“欲回天地”的壮志,但偏遭衰世,沉沦下僚,诗中每发“贾生年少虚垂涕”、“贾生兼事鬼”之慨。

4、苏轼

苏轼身世飘零,怀才不遇,一首《水龙吟》饱含对自己身世飘零,抑郁不得志之情。《水龙吟》中苏轼通过对杨花无人怜惜而凋落的凄惨景色以及美人梦遇爱郎的相思之情的描写,衬托出了自己当时那饱受官场打击而苦闷的心境。以及对亲人无比的思念之情。

可以说,写杨花和亲人就像写自己一般,全词寓情于景,情景交融,令人在为杨花坠落而扼腕叹息的同时,也能真切的感受到作者那可比杨花的现状,并为之而感到深深的遗憾与同情。

杜甫、辛弃疾、陶渊明、陆游...... 1、托物寓意

托物寓意是一种文学作品的写作手法,它借客观事物或景物来抒述主观的情思,蕴含文题的主旨,把一个深刻的道理通过对某一物的记叙、描写、议论等表达出来。

2、托物言志和托物寓意的区别

“托物言志”是把自己的志趣、志向寄托在对某种物的记叙、描写之中。比如“爱莲说”。“托物寓意”是把一个深刻的道理通过对某一物的记叙、描写、议论等表达出来。比如“白杨礼赞”和一些寓言故事。二者的区别在于一个是表达自己的看法,个人的情趣,一个是讲一个公认的道理。

“托物寓意”包括了“托物言志”。也就是说“托物言志”可以说成是“托物寓意”,而“托物寓意”却不可以说成是“托物言志”。当诗文中所托之物表达作者某种情怀、某种志向时,用“托物言志是恰当的。如果所托之物表达的是其他意思,如赞美、批判之类,而没有涉及作者的志向时,用”托物寓意'好一些。知识链接3、托物寓意的注意事项

“ 托物寓意法”是指在构思文章时,要抓住事物的 本质特征,展开联想和想象, 见景生情,托物寄意,由此及彼,由表及里地深入挖掘事物本身所包含的 意蕴,揭示事物寓偶然于必然的主题。

运用此种 写法,需要注意寻找托事与寓意之间的某些共同点,以显示出两者之间的一致性。知识链接 重庆工商大学教授付正义:《马说》的结构十分精巧。“世有伯乐,然后有千里马”,是从正面提出问题。然而笔锋一转,“千里马常有,而伯乐不常有”,便从反面展开起议论来了。第一段写千里马的命运:“祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”。接下去便自然而然地写到了千里马的遭遇,最后,作者对封建统治者发出了愤怒的斥责,其中有讽刺,有反问,有慨叹,抑扬反复,淋漓尽致。名家评价谢谢观看

今天我们将学习的《马说》,一定会让你对伯乐和千里马的关系有进一步的认识。学习目标03理解文中“伯乐”“千里马”与“食马者”的寓意,学习托物寓意的写法。

02积累文言词汇,疏通课文大意。

01体会作者寄托在文中的思想感情,感受封建社会摧残和埋没人才的黑暗现实。韩愈(768年-824年),字退之,自称“郡望(郡里的显贵家族)昌黎”,世称“韩昌黎”。河南河阳(今河南省孟州市)人。唐代散文家、诗人,散文尤其著名,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

792年,韩愈登进士第。后因论事被贬阳山。817年,参与讨平“淮西之乱”。其后因谏迎佛骨一事被贬至潮州。晚年官至吏部侍郎,人称“韩吏部”。824年,韩愈病逝,年五十七,追赠礼部尚书,谥号“文”,故称“韩文公”。作者简介 《马说》写于贞元十一年(795年)至十六年(800年)之间。当时韩愈初登仕途,不得志。曾经三次上书宰相求擢用,但结果是“待命”四十余日,而“志不得通”,“足三及门,而阍人辞焉”。尽管如此,韩愈仍然声明自己“有忧天下之心”,不会遁迹山林。他依附于宣武节度使董晋、武宁节度使张建封幕下,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,再加上朝中奸佞当权,政治黑暗,才能之士不受重视,郁郁不得志。背景资料文体知识 “说”是古代的一种议论体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。“说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的方法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。如《爱莲说》《捕蛇者说》《师说》等。马 说

世 / 有伯乐(lè) , 然后 / 有 / 千里马。千里马 / 常有,而 / 伯乐不常有。故 / 虽有名马,祗(zhǐ)辱于 / 奴隶人之手,骈(pián )死于 / 槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里 / 称(chēnɡ)也。

马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(sì)马者 / 不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽 / 有 / 千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美 / 不外见(xiàn ),且 / 欲与常马等不可得,安求 / 其能千里也?

策之 / 不以其道,食(sì)之 / 不能尽其材,鸣之 / 而不能通其意,执策 / 而临之,曰:“天下 / 无马!”呜呼!其 / 真无马邪(yé)?其 / 真不知马也。 朗读课文梳理字音伯乐(lè) 祗(zhǐ)

槽枥(cáo lì) 骈死(pián )

粟(sù) 一石(dàn )

食马者(sì) 外见(xiàn)

其真无马邪(yé)

世有伯乐(lè) , 然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。疏通文意伯乐:春秋时期秦穆公时人,本名孙阳,擅长相马(现指能够发现人才的人)。千里马:日行千里的骏马。现在常用来比喻人才;特指有才华的人。 译:世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。而:表转折,可是,但是。然后:这样以后。故虽有名马,祗(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián )死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称(chēnɡ)也。疏通文意称:称颂,称道。故:因此 。虽:虽然。名:名贵的。祗:只,仅。辱:这里指受屈辱而埋没的才能。奴隶人:古代也指仆役,这里指喂马的人。骈死:并列而死。骈,两马并驾。于:在。槽枥:喂牲口用的食器,引申为马厩。以:介词,按照。 译:因此即使有千里马,也只能在仆役的手里受屈辱,和普通的马并列死在马厩里,不能以千里马著称。 马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(sì)马者 / 不知其能千里而食(sì)也。疏通文意一食:吃一顿。之:定语后置的标志。或:有时。尽:这里作动词用,是“吃尽”的意思。粟:谷子,去皮后称为小米,文中泛指粮食。石,容量单位,十斗为一石。一石约等于一百二十斤。三十斤为钧,四钧为石。食:通“饲”,喂养。以下除“食不饱”的“食”念shí,其余的“食”都念sì。其:指千里马,代词。能:能够。 译:一匹日行千里的马,一顿有时能吃一石食。喂马的人不懂得要根据它的食量多加饲料来喂养它。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn ),且欲与常马等不可得,安求其能千里也?疏通文意是:这,指示代词。能:才能。安:怎么,哪里,疑问代词。才美:才能和美德。见:通“现”,表现,显现。且:犹,尚且。欲:想要,要。等:相当。得:能,表示客观条件允许。也:表语气,呢。 译:这样的马即使有日行千里的能力,却吃不饱,力气不足,它的才能和好的素质也就不能表现出来,想要和一般的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”疏通文意策:马鞭,引申为鞭打,这里指鞭策,驾驭。之:指千里马,代词。以:按照。道:正确的方法。材:通“才”,才能。鸣:(马)嘶鸣。之:无实义。通:通晓。执:拿。策:马鞭。临:面对。 译:鞭策它,却不按照正确的方法,喂养它,又不足以使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫却不能通晓它的意思。反而拿着鞭子走到它跟前时,说:“天下没有千里马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。 疏通文意呜呼:表示惊叹,相当于“唉”。其:难道,表示推测。邪:通“耶”,表示疑问,相当于“吗”。其:其实。知:懂得。 译:唉!难道果真没有千里马吗?恐怕是他们真不识得千里马吧!通假字1、食马者不知其能千里而食也( )

2、才美不外见( )

3、食之不能尽其材( )

4、其真无马邪( )“食”通 “饲”,喂“见”通“现”,表现“材”通“才”,才能“邪”通“耶”,相当于“吗”一词多义助词,的助词,定语后置标志代词,千里马助词,调节音节助词,提宾标志动词,往,到才能,能力能够鞭打,名词作动词用鞭子,名词通“饲”,喂养吃一词多义即使虽然它,代词“难道” ,表反问语气“恐怕” ,表推测语气用,凭借按照表转折,可是表承接连词,连接谓语和主语古今异义即使虽然吃食物容量单位,十斗为一石石头古今异义代词,这判断动词怎么安全马鞭,这里用作动词,用马鞭驱赶策划,策略有时或者词类活用1、祗辱于奴隶人之手

2、食之不能尽其材

3、一食或尽粟一石

4、策之不以其道

5、食马者不知其能千里而食也名词活用作动词,用鞭子打。形容词的使动用法,使......尽。形容词用作动词,吃尽。数量词活用作动词,日行千里。形容词作动词,受屈辱。第一层(第1段):说明伯乐对千里马命运的决定作用;

第二层(第2段):揭示千里马被埋没的根本原因;

第三层(第3段):总结全文。表现作者对封建统治者摧残人才的愤慨之情。合作探究1、划分文章层次结构。合作探究 千里马:人才。伯乐:能发现、赏识、任用人才的人。食马者:愚妄浅薄、不识人才的统治者。2、本文采用了托物寓意的写法,文中的千里马、伯乐、食马者各比喻什么人?主旨情感 作者认为伯乐更重要。因为先有伯乐,然后才有千里马。或者:因为没有伯乐,千里马也就被埋没了。1、在作者看来,伯乐与千里马哪个更重要?为什么?主旨情感 统治者埋没、摧残人才,使有才之人受到不公正待遇和遭遇不幸的处境。

重用人才,给人才提供施展才能的空间和条件。2、作者借千里马不遇伯乐的遭遇,反映了当时怎样的社会现实?作者主张怎样对待千里马那样的人才?主旨情感3.韩愈曾在《送孟东野序》中说“大凡物不得其平则鸣”,意思是指受到委屈和压迫就要发出不满和反抗的呼声。文本借千里马不得伯乐,实际上是对人才流落不得赏识而鸣。因此,文中充满了受到不公对待的委屈与愤怒。请仔细品读下面五个“也”字句,对其所表达的语气分别做出解说。 ①不以千里称也。②食马者不知其能千里而食也。③是马也,虽有千里之能。④安求其能千里也?⑤其真无马邪?其真不知马也!①表示陈述语气,但流露出无限痛惜之情;

②表示肯定语气,肯定食马者的无知;

③表示句中停顿,提醒读者注意食马者的无知给千里马带来的严重危害;

④表示反诘语气,凝聚着作者的愤慨之情;

⑤表示感叹语气,其间既有痛切之感,更有对食马者的辛辣嘲讽。示例:①我要毛遂自荐,主动展示自己的才能。②我要努力完善自己,做得更好。③我要做到心态平和,相信是金子总会发光。 如果你是一匹“千里马”,而尚未被“伯乐”发现,你该怎么做?拓展延伸拓展延伸 你还知道那些怀才不遇的古代文人?他们写了那些作品?举例:

1、屈原

屈原屡遭流放,壮志未酬,魂尽汨罗。他是中国最伟大的浪漫主义诗人之一,也是我国已知最早的著名诗人和伟大的政治家。他不懂得拉帮结伙,阿谀奉承更不会左右逢源,察言观色,最后对楚怀王失望至极,最终选择一死明志,以示忠心。

其代表作《离骚》慷慨激昂的悲壮之美。屈原的一生是悲剧的一生。他既有“存君兴国”之志,又有治国理乱之能。他“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,胸怀“美政”理想,企图改善楚国的处境,振国兴邦。但却为黑暗势力所围困,从而引发出悲剧性的冲突。

2、李白《将进酒》

李白有着孤傲狂放,恃才傲物的性格。他才华横溢,却只是唐玄宗的待诏翰林,呼之即来,挥之即去,所作之诗也仅供权贵娱乐。作文学侍从之臣,李白的雄伟大志却无法实现。李白性格傲岸,他不能忍受“摧眉折腰事权贵”的生活。

三年后李白因遭谗毁,自请还山,离开长安。长安门外,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。”他只能游山访仙,痛饮狂歌,以排遣怀才不遇的忧愤。3、李商隐

李商隐在《贾生》中写到:“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”全诗在寓讽时主的同时,诗中又寓有诗人自己怀才不遇的深沉感慨。

诗人夙怀“欲回天地”的壮志,但偏遭衰世,沉沦下僚,诗中每发“贾生年少虚垂涕”、“贾生兼事鬼”之慨。

4、苏轼

苏轼身世飘零,怀才不遇,一首《水龙吟》饱含对自己身世飘零,抑郁不得志之情。《水龙吟》中苏轼通过对杨花无人怜惜而凋落的凄惨景色以及美人梦遇爱郎的相思之情的描写,衬托出了自己当时那饱受官场打击而苦闷的心境。以及对亲人无比的思念之情。

可以说,写杨花和亲人就像写自己一般,全词寓情于景,情景交融,令人在为杨花坠落而扼腕叹息的同时,也能真切的感受到作者那可比杨花的现状,并为之而感到深深的遗憾与同情。

杜甫、辛弃疾、陶渊明、陆游...... 1、托物寓意

托物寓意是一种文学作品的写作手法,它借客观事物或景物来抒述主观的情思,蕴含文题的主旨,把一个深刻的道理通过对某一物的记叙、描写、议论等表达出来。

2、托物言志和托物寓意的区别

“托物言志”是把自己的志趣、志向寄托在对某种物的记叙、描写之中。比如“爱莲说”。“托物寓意”是把一个深刻的道理通过对某一物的记叙、描写、议论等表达出来。比如“白杨礼赞”和一些寓言故事。二者的区别在于一个是表达自己的看法,个人的情趣,一个是讲一个公认的道理。

“托物寓意”包括了“托物言志”。也就是说“托物言志”可以说成是“托物寓意”,而“托物寓意”却不可以说成是“托物言志”。当诗文中所托之物表达作者某种情怀、某种志向时,用“托物言志是恰当的。如果所托之物表达的是其他意思,如赞美、批判之类,而没有涉及作者的志向时,用”托物寓意'好一些。知识链接3、托物寓意的注意事项

“ 托物寓意法”是指在构思文章时,要抓住事物的 本质特征,展开联想和想象, 见景生情,托物寄意,由此及彼,由表及里地深入挖掘事物本身所包含的 意蕴,揭示事物寓偶然于必然的主题。

运用此种 写法,需要注意寻找托事与寓意之间的某些共同点,以显示出两者之间的一致性。知识链接 重庆工商大学教授付正义:《马说》的结构十分精巧。“世有伯乐,然后有千里马”,是从正面提出问题。然而笔锋一转,“千里马常有,而伯乐不常有”,便从反面展开起议论来了。第一段写千里马的命运:“祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”。接下去便自然而然地写到了千里马的遭遇,最后,作者对封建统治者发出了愤怒的斥责,其中有讽刺,有反问,有慨叹,抑扬反复,淋漓尽致。名家评价谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读