人教版高中历史必修2 第六单元第19课 战后资本主义的新变化(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修2 第六单元第19课 战后资本主义的新变化(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 624.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-03 09:46:52 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

战后资本主义的新变化

世界经济长远发展的动力源自创新。总结历史经验,我们会发现,体制机制变革释放出的活力和创造力,科技进步造就的新产业和新产品,是历次重大危机后世界经济走出困境、实现复苏的根本。

——习近平

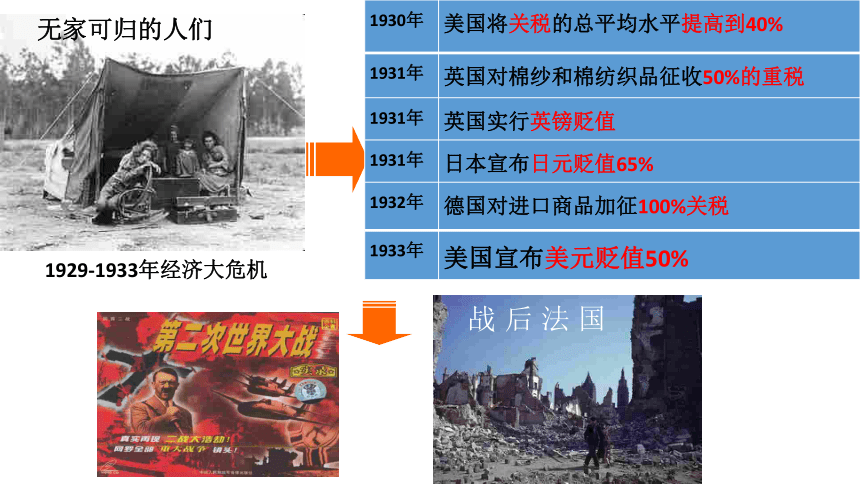

无家可归的人们

战 后 法 国

1929-1933年经济大危机

1930年 美国将关税的总平均水平提高到40%

1931年 英国对棉纱和棉纺织品征收50%的重税

1931年 英国实行英镑贬值

1931年 日本宣布日元贬值65%

1932年 德国对进口商品加征100%关税

1933年 美国宣布美元贬值50%

创新一:政府—新政策

创新二:国民—新保障

创新三:产业—新结构

创新四:科技—新转型

创新五:体系—新机制

创新的力量

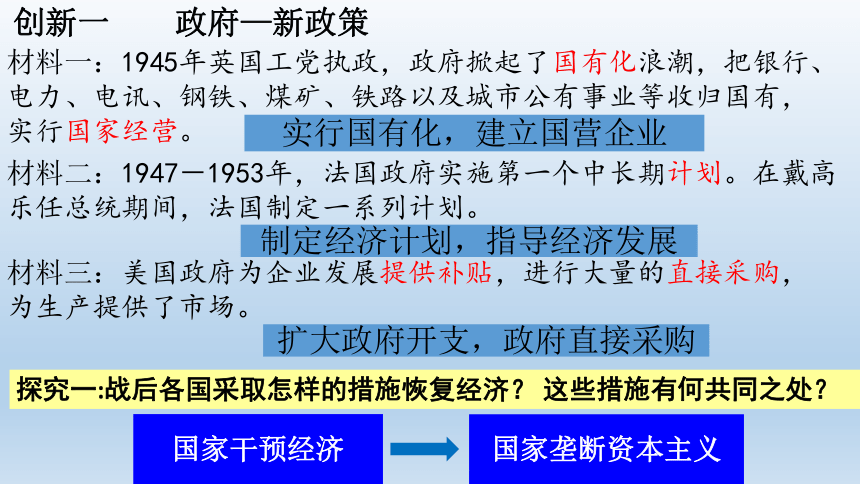

材料一:1945年英国工党执政,政府掀起了国有化浪潮,把银行、电力、电讯、钢铁、煤矿、铁路以及城市公有事业等收归国有,实行国家经营。

材料二:1947-1953年,法国政府实施第一个中长期计划。在戴高乐任总统期间,法国制定一系列计划。

材料三:美国政府为企业发展提供补贴,进行大量的直接采购,为生产提供了市场。

实行国有化,建立国营企业

制定经济计划,指导经济发展

扩大政府开支,政府直接采购

国家干预经济

创新一 政府—新政策

探究一:战后各国采取怎样的措施恢复经济? 这些措施有何共同之处?

国家垄断资本主义

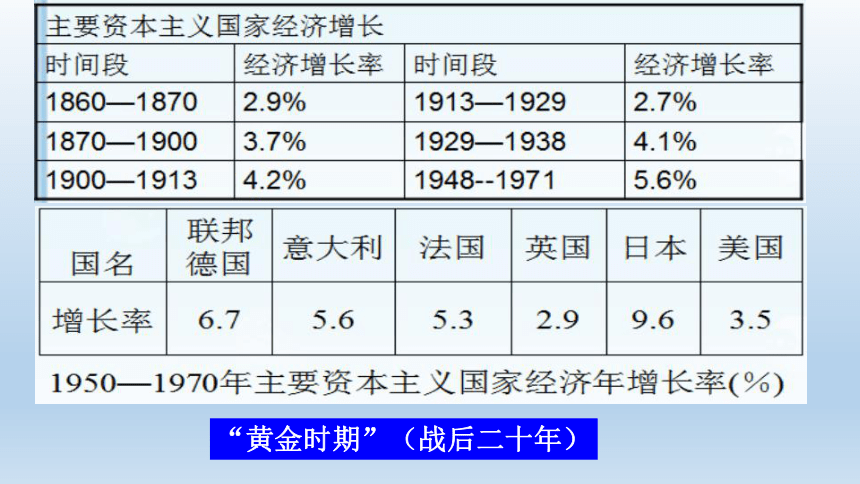

“黄金时期”(战后二十年)

成功的实践

理论的支持

国家干预

增加公共开支

降低利率

刺激投资和消费

探究二:资本主义国家出现了什么经济现象?各国如何应对?

材料二: 1981年美国总统里根上台,减少政府开支,实行减税政策,严格控制货币供应……英国等政府先后采取了紧缩通货、国有企业私营化等措施,到20世纪80年代中后期先后走出了“滞胀”。

材料一:主要资本主义国家经济情况

应对:减少国家干预,形成混合经济

“滞胀”现象

混合经济:

政府干预与市场相结合。(双手并用)

国有制与私有制并存。

必须坚持发展混合所有制经济,使市场在资源配置中起决定性作用。更好发挥政府作用,发挥国家发展规划的战略导向作用。

——习近平

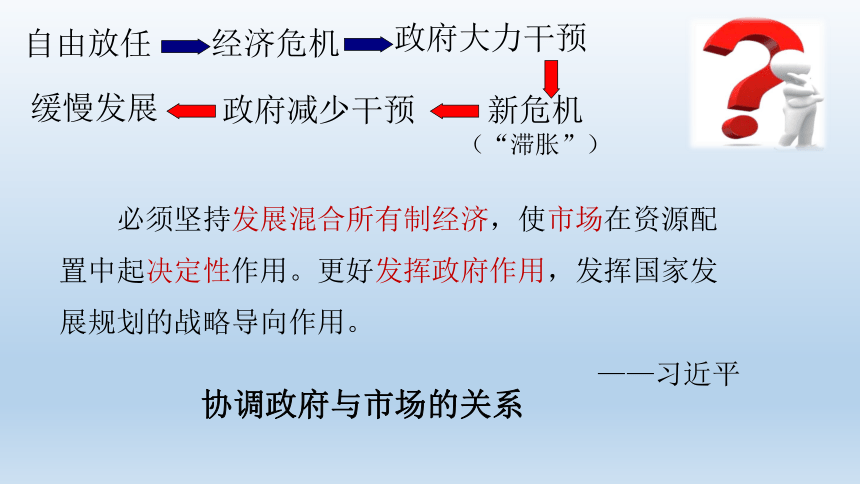

协调政府与市场的关系

自由放任

经济危机

政府大力干预

新危机

(“滞胀”)

政府减少干预

缓慢发展

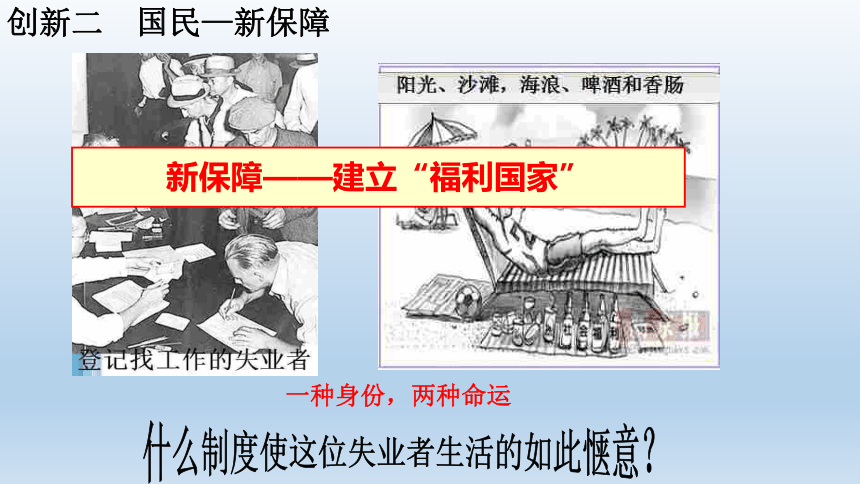

创新二 国民—新保障

什么制度使这位失业者生活的如此惬意?

新保障——建立“福利国家”

一种身份,两种命运

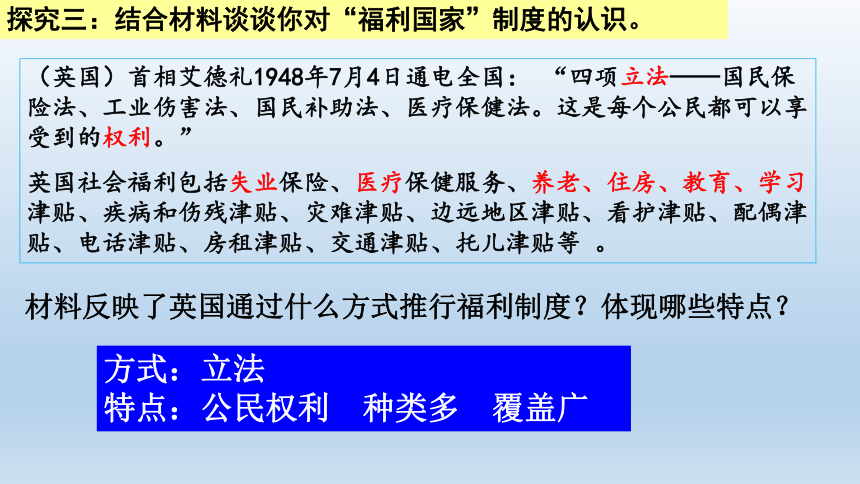

材料反映了英国通过什么方式推行福利制度?体现哪些特点?

(英国)首相艾德礼1948年7月4日通电全国: “四项立法——国民保险法、工业伤害法、国民补助法、医疗保健法。这是每个公民都可以享受到的权利。”

英国社会福利包括失业保险、医疗保健服务、养老、住房、教育、学习津贴、疾病和伤残津贴、灾难津贴、边远地区津贴、看护津贴、配偶津贴、电话津贴、房租津贴、交通津贴、托儿津贴等 。

方式:立法

特点:公民权利 种类多 覆盖广

探究三:结合材料谈谈你对“福利国家”制度的认识。

英国税收与福利对家庭收入的影响(1983~1984年度)(单位:英镑)

探究三:结合材料谈谈你对“福利国家”制度的认识。

国家主导社会财富再分配

月收入 50英镑 80英镑 200英镑 最高与最低差额150

儿童津贴 13.0 13.0 13.0

其他津贴 50.1 30.1 0

纳税 0 —7.9 —43.8

国民保险 —4.5 —7.2 —18.0

实际收入 108.6 108.0 151.2 最高与最低差额43.2

3、福利国家制度的实质?

1、从月收入到实际收入的有什么变化?原因是什么?

2、福利国家制度产生了什么作用?

政府调整

缩小贫富差距,缓和矛盾

20世纪70年代以来英国社会福利开支占了公共支出总额的50%,为维持高福利制度,希腊的财政赤字增加到144.9%。

对于一个正常的德国公民来说,他失业后的18个月内,每月可从政府那里领取1000马克的救济金,衣食无忧。于是很多德国人在下岗后不愿立刻找工作,宁愿在家享受政府的救济。

探究三:结合材料谈谈你对“福利国家”制度的认识。

弊端:增加财政负担,助长个人惰性

我任职只有一个意图:改变英国,从仰赖他人转为自力更生。从‘拿来给我’的国家,变为‘自己动手’。……而不是等着东西掉到我们手上的国家。

——撒切尔夫人

30年代 罗斯福新政成功实践

60年代 日渐完备

70年代以后 受挫、继续发展

80年代以后 减少规模

福利国家发展历程

保障和改善民生要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。既尽力而为,又量力而行,一件事情接着一件事情办,一年接着一年干。

——习近平

幸福都是奋斗出来的!

福利国家

缩小贫富差距、稳定社会

国家开支过大、惰性

贫富差距大

田地荒芜

(农业)

工厂倒闭

(工业)

创新三 产业—新结构

两只老鼠的华丽转身

第三产业

(产业结构的转型)

新经济

(增长模式的转型)

【问题】材料反映了美国三大产业发展的发展趋势是?

创新三 产业——新结构

美国:

1970—1975年农业、制造业人口从占人口总数的35%下降到18%,从事服务和信息行业的人口,从人口总数的15%上升到72%。

美国三大产业在国民经济中所占的比重

新结构——第三产业迅速发展

【问题】分析指出90年代美国经济发展的特点?

创新四:科技——新转型

周期 繁荣持续月数 GDP增幅 消费物价涨幅 最低失业率

1975-2000年平均值 89 30.0 4.9 4.9

1991-2000年 107 33.2 2.7 4.1

长期繁荣、高增长率、低膨胀率、低失业率

“新经济”——新的经济增长模式

美国经济在上世纪90年代中后期实现了长达十年的持续增长,媒体称之“新经济的胜利”。

新经济:在经济全球化形势下的一种以知识经济为基础,以信息技术为主导的新的经济增长模式

核心:

创新、 知识、

全球化、信息业、

高科技产业

从2000年以来,美国一共减少了570万个制造业岗位,占全部制造业岗位的比率为33%,甚至30年代比大萧条时期还要高。很多人惊呼,美国制造业衰败了。

加快建设制造强国,加快发展先进制造业,支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业。

重大科技创新成果是国之重器、国之利器,必须牢牢掌握在自己手上,必须依靠自力更生、自主创新。

——习近平

坚持自主创新、升级传统产业、加快发展第三产业

第三产业

新经济

缓解周期性经济危机

经济持续增长

制造业迁离美国

新危机

贸易争端

二战前 二战后 “新”在哪

政府—新政策

国民—新保障 贫富悬殊

产业—新结构 农业、工业

科技—新转型 粗放型

体系—新机制 无序、混乱

自由放任

国家干预

计划+市场

福利国家

国家调节分配

第三产业

第三产业占主导

新经济

科技含量高

战后资本主义的新变化

资本主义世界

经济体系

体系化、制度化

创新中的“坚守”

1、罗斯福:“在美国,没有比我更坚信私有企业、私有财产和私人利润制度。在美国的历史上,没有一个政府比本政府为这个制度效力更多。”

2、在2003年,美国全国土地的59%为私人所有。瑞典经济的95%由100个大家族所控制。

坚守:

实质:

世界资本主义经济政策的调整

资本主义制度

资本主义生产关系的局部调整。

全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要支柱。

——习近平

创新中的“坚守”

不忘初心!

创新一:政府—新政策

创新二:国民—新保障

创新三:产业—新结构

创新四:科技—新转型

创新五:体系—新机制

资本主义制度自我完善

新

问

题

经济危机

罗斯福新政

理论指导

科技革命

战后资本主义的新变化

实践没有止境,理论创新也没有止境。我们必须不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新。

中国人民愿同各国人民一道,推动人类命运共同体建设,共同创造人类的美好未来。

——习近平

惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜!

凯恩斯说:“似乎没有强烈的理由要实行国家资本主义,把社会大部分经济生活包括在政府权限之内。”下列对以上材料理解正确的是

A.主张国家干预经济,但也不完全排斥经济自由

B.强制推行国家资本主义

C.反对实行国家资本主义

D.主张完全的经济自由政策

A

1981年里根上台时,美国经济已经陷入衰退。里根政府强调,“国家已做好准备,把经济政策更加彻底地向右转”。这里“右转”的含义是

A.减少国家对经济的干预

B.加强国家对经济的干预

C.加大社会福利资金的投入

D.增加国有制经济的比重

A

对战后资本主义的新变化,认识不正确的是:

A.是资本主义主动地寻求自我调节和调整的结果

B.是利润最大化的需要

C.是在与社会主义制度较量的过程中,不得不采取的一些

改善措施

D.这些变化解决了资本主义固有的矛盾和问题

D

谢谢倾听!

战后资本主义的新变化

世界经济长远发展的动力源自创新。总结历史经验,我们会发现,体制机制变革释放出的活力和创造力,科技进步造就的新产业和新产品,是历次重大危机后世界经济走出困境、实现复苏的根本。

——习近平

无家可归的人们

战 后 法 国

1929-1933年经济大危机

1930年 美国将关税的总平均水平提高到40%

1931年 英国对棉纱和棉纺织品征收50%的重税

1931年 英国实行英镑贬值

1931年 日本宣布日元贬值65%

1932年 德国对进口商品加征100%关税

1933年 美国宣布美元贬值50%

创新一:政府—新政策

创新二:国民—新保障

创新三:产业—新结构

创新四:科技—新转型

创新五:体系—新机制

创新的力量

材料一:1945年英国工党执政,政府掀起了国有化浪潮,把银行、电力、电讯、钢铁、煤矿、铁路以及城市公有事业等收归国有,实行国家经营。

材料二:1947-1953年,法国政府实施第一个中长期计划。在戴高乐任总统期间,法国制定一系列计划。

材料三:美国政府为企业发展提供补贴,进行大量的直接采购,为生产提供了市场。

实行国有化,建立国营企业

制定经济计划,指导经济发展

扩大政府开支,政府直接采购

国家干预经济

创新一 政府—新政策

探究一:战后各国采取怎样的措施恢复经济? 这些措施有何共同之处?

国家垄断资本主义

“黄金时期”(战后二十年)

成功的实践

理论的支持

国家干预

增加公共开支

降低利率

刺激投资和消费

探究二:资本主义国家出现了什么经济现象?各国如何应对?

材料二: 1981年美国总统里根上台,减少政府开支,实行减税政策,严格控制货币供应……英国等政府先后采取了紧缩通货、国有企业私营化等措施,到20世纪80年代中后期先后走出了“滞胀”。

材料一:主要资本主义国家经济情况

应对:减少国家干预,形成混合经济

“滞胀”现象

混合经济:

政府干预与市场相结合。(双手并用)

国有制与私有制并存。

必须坚持发展混合所有制经济,使市场在资源配置中起决定性作用。更好发挥政府作用,发挥国家发展规划的战略导向作用。

——习近平

协调政府与市场的关系

自由放任

经济危机

政府大力干预

新危机

(“滞胀”)

政府减少干预

缓慢发展

创新二 国民—新保障

什么制度使这位失业者生活的如此惬意?

新保障——建立“福利国家”

一种身份,两种命运

材料反映了英国通过什么方式推行福利制度?体现哪些特点?

(英国)首相艾德礼1948年7月4日通电全国: “四项立法——国民保险法、工业伤害法、国民补助法、医疗保健法。这是每个公民都可以享受到的权利。”

英国社会福利包括失业保险、医疗保健服务、养老、住房、教育、学习津贴、疾病和伤残津贴、灾难津贴、边远地区津贴、看护津贴、配偶津贴、电话津贴、房租津贴、交通津贴、托儿津贴等 。

方式:立法

特点:公民权利 种类多 覆盖广

探究三:结合材料谈谈你对“福利国家”制度的认识。

英国税收与福利对家庭收入的影响(1983~1984年度)(单位:英镑)

探究三:结合材料谈谈你对“福利国家”制度的认识。

国家主导社会财富再分配

月收入 50英镑 80英镑 200英镑 最高与最低差额150

儿童津贴 13.0 13.0 13.0

其他津贴 50.1 30.1 0

纳税 0 —7.9 —43.8

国民保险 —4.5 —7.2 —18.0

实际收入 108.6 108.0 151.2 最高与最低差额43.2

3、福利国家制度的实质?

1、从月收入到实际收入的有什么变化?原因是什么?

2、福利国家制度产生了什么作用?

政府调整

缩小贫富差距,缓和矛盾

20世纪70年代以来英国社会福利开支占了公共支出总额的50%,为维持高福利制度,希腊的财政赤字增加到144.9%。

对于一个正常的德国公民来说,他失业后的18个月内,每月可从政府那里领取1000马克的救济金,衣食无忧。于是很多德国人在下岗后不愿立刻找工作,宁愿在家享受政府的救济。

探究三:结合材料谈谈你对“福利国家”制度的认识。

弊端:增加财政负担,助长个人惰性

我任职只有一个意图:改变英国,从仰赖他人转为自力更生。从‘拿来给我’的国家,变为‘自己动手’。……而不是等着东西掉到我们手上的国家。

——撒切尔夫人

30年代 罗斯福新政成功实践

60年代 日渐完备

70年代以后 受挫、继续发展

80年代以后 减少规模

福利国家发展历程

保障和改善民生要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。既尽力而为,又量力而行,一件事情接着一件事情办,一年接着一年干。

——习近平

幸福都是奋斗出来的!

福利国家

缩小贫富差距、稳定社会

国家开支过大、惰性

贫富差距大

田地荒芜

(农业)

工厂倒闭

(工业)

创新三 产业—新结构

两只老鼠的华丽转身

第三产业

(产业结构的转型)

新经济

(增长模式的转型)

【问题】材料反映了美国三大产业发展的发展趋势是?

创新三 产业——新结构

美国:

1970—1975年农业、制造业人口从占人口总数的35%下降到18%,从事服务和信息行业的人口,从人口总数的15%上升到72%。

美国三大产业在国民经济中所占的比重

新结构——第三产业迅速发展

【问题】分析指出90年代美国经济发展的特点?

创新四:科技——新转型

周期 繁荣持续月数 GDP增幅 消费物价涨幅 最低失业率

1975-2000年平均值 89 30.0 4.9 4.9

1991-2000年 107 33.2 2.7 4.1

长期繁荣、高增长率、低膨胀率、低失业率

“新经济”——新的经济增长模式

美国经济在上世纪90年代中后期实现了长达十年的持续增长,媒体称之“新经济的胜利”。

新经济:在经济全球化形势下的一种以知识经济为基础,以信息技术为主导的新的经济增长模式

核心:

创新、 知识、

全球化、信息业、

高科技产业

从2000年以来,美国一共减少了570万个制造业岗位,占全部制造业岗位的比率为33%,甚至30年代比大萧条时期还要高。很多人惊呼,美国制造业衰败了。

加快建设制造强国,加快发展先进制造业,支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业。

重大科技创新成果是国之重器、国之利器,必须牢牢掌握在自己手上,必须依靠自力更生、自主创新。

——习近平

坚持自主创新、升级传统产业、加快发展第三产业

第三产业

新经济

缓解周期性经济危机

经济持续增长

制造业迁离美国

新危机

贸易争端

二战前 二战后 “新”在哪

政府—新政策

国民—新保障 贫富悬殊

产业—新结构 农业、工业

科技—新转型 粗放型

体系—新机制 无序、混乱

自由放任

国家干预

计划+市场

福利国家

国家调节分配

第三产业

第三产业占主导

新经济

科技含量高

战后资本主义的新变化

资本主义世界

经济体系

体系化、制度化

创新中的“坚守”

1、罗斯福:“在美国,没有比我更坚信私有企业、私有财产和私人利润制度。在美国的历史上,没有一个政府比本政府为这个制度效力更多。”

2、在2003年,美国全国土地的59%为私人所有。瑞典经济的95%由100个大家族所控制。

坚守:

实质:

世界资本主义经济政策的调整

资本主义制度

资本主义生产关系的局部调整。

全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要支柱。

——习近平

创新中的“坚守”

不忘初心!

创新一:政府—新政策

创新二:国民—新保障

创新三:产业—新结构

创新四:科技—新转型

创新五:体系—新机制

资本主义制度自我完善

新

问

题

经济危机

罗斯福新政

理论指导

科技革命

战后资本主义的新变化

实践没有止境,理论创新也没有止境。我们必须不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新。

中国人民愿同各国人民一道,推动人类命运共同体建设,共同创造人类的美好未来。

——习近平

惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜!

凯恩斯说:“似乎没有强烈的理由要实行国家资本主义,把社会大部分经济生活包括在政府权限之内。”下列对以上材料理解正确的是

A.主张国家干预经济,但也不完全排斥经济自由

B.强制推行国家资本主义

C.反对实行国家资本主义

D.主张完全的经济自由政策

A

1981年里根上台时,美国经济已经陷入衰退。里根政府强调,“国家已做好准备,把经济政策更加彻底地向右转”。这里“右转”的含义是

A.减少国家对经济的干预

B.加强国家对经济的干预

C.加大社会福利资金的投入

D.增加国有制经济的比重

A

对战后资本主义的新变化,认识不正确的是:

A.是资本主义主动地寻求自我调节和调整的结果

B.是利润最大化的需要

C.是在与社会主义制度较量的过程中,不得不采取的一些

改善措施

D.这些变化解决了资本主义固有的矛盾和问题

D

谢谢倾听!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势