22. 为中华之崛起而读书 课件(35张)

文档属性

| 名称 | 22. 为中华之崛起而读书 课件(35张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-03 10:26:39 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。22 为中华之崛起而读书RJ 四年级上我们为什么而读书?有人说,为父母而读书;有人说,为改变命运而读书;有人说,为增长自己的见识而读书;有人说,为提高修养而读书;有人说,为谋一个好工作而读书……而少年周恩来则立下了“为中华之崛起而读书”的志向。他为什么立下这个志向呢?

让我们到文中去寻找答案吧!课文导入学习目标1. 会认11个生字,会写15个字。正确读写由生字组成的词语。

2. 默读课文,了解课文的主要内容,知道课文讲了哪几件事。

3. 查阅资料了解当时的社会状况,理解周恩来立志为中华之崛起而读书的原因。

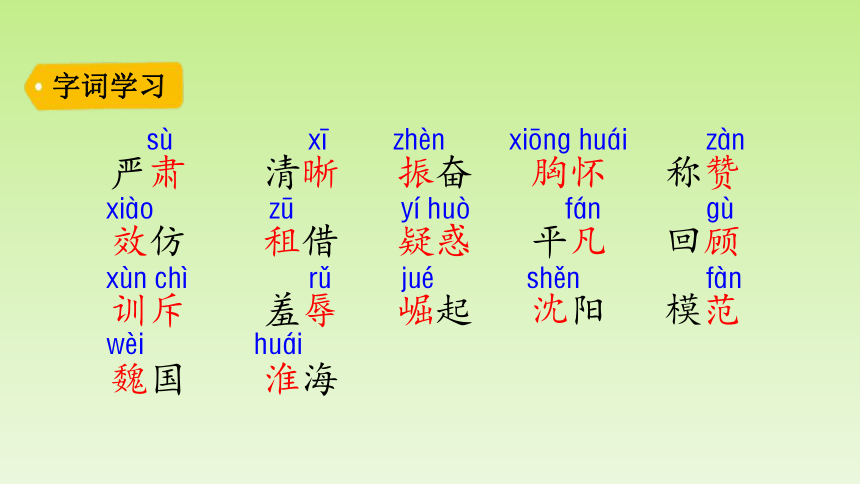

4. 感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。 字词学习严肃 清晰 振奋 胸怀 称赞

效仿 租借 疑惑 平凡 回顾

训斥 羞辱 崛起 沈阳 模范

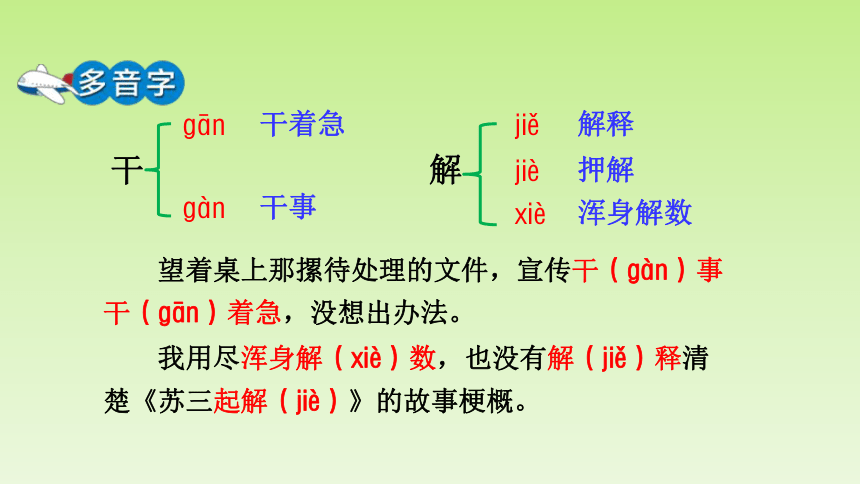

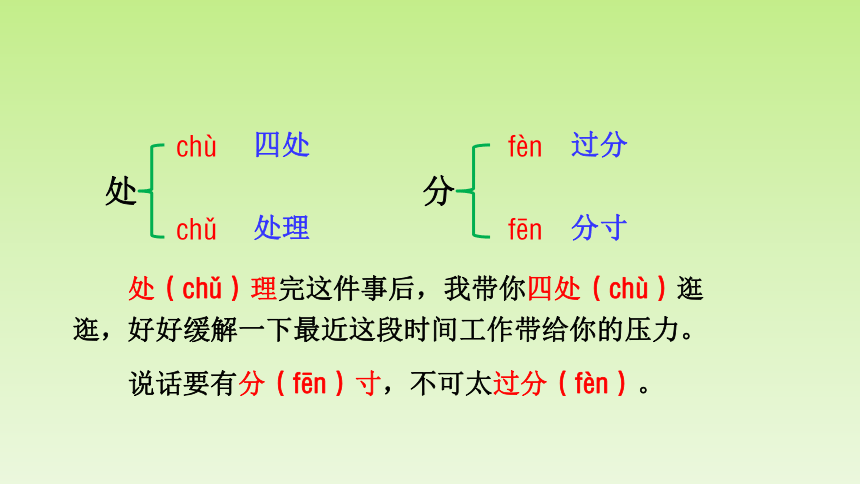

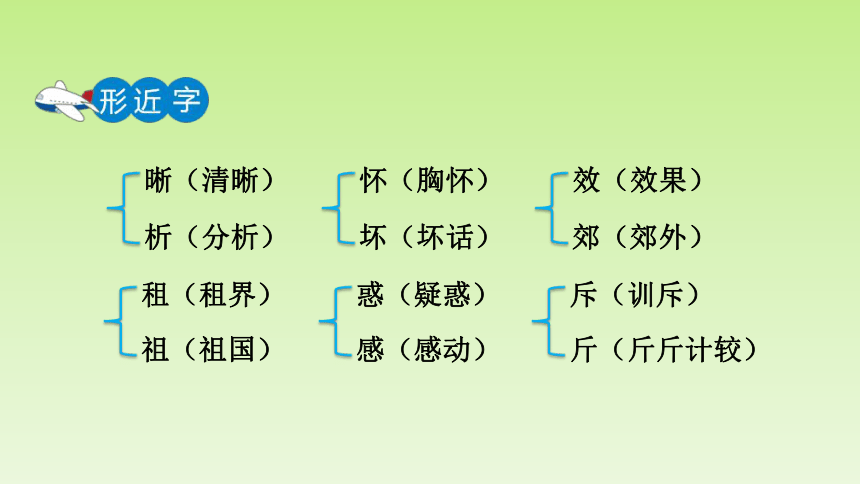

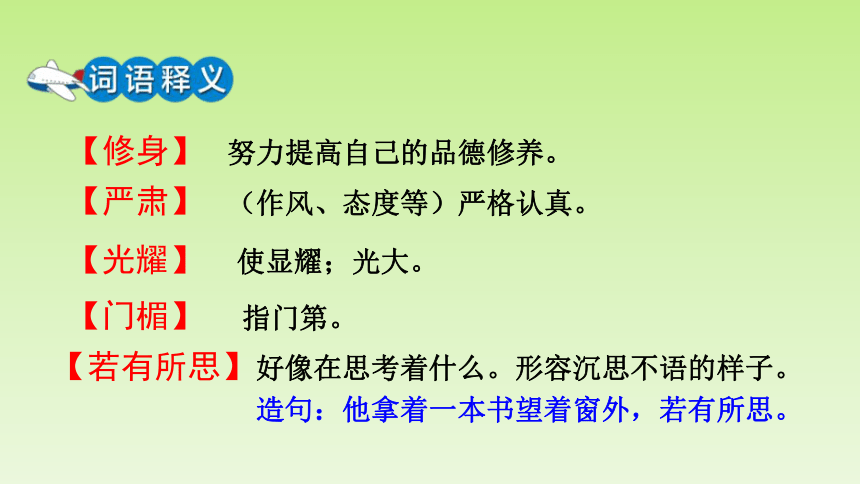

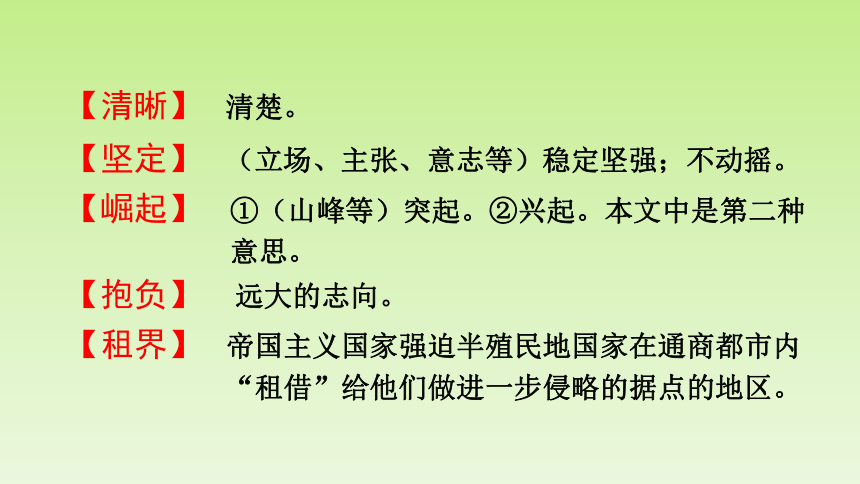

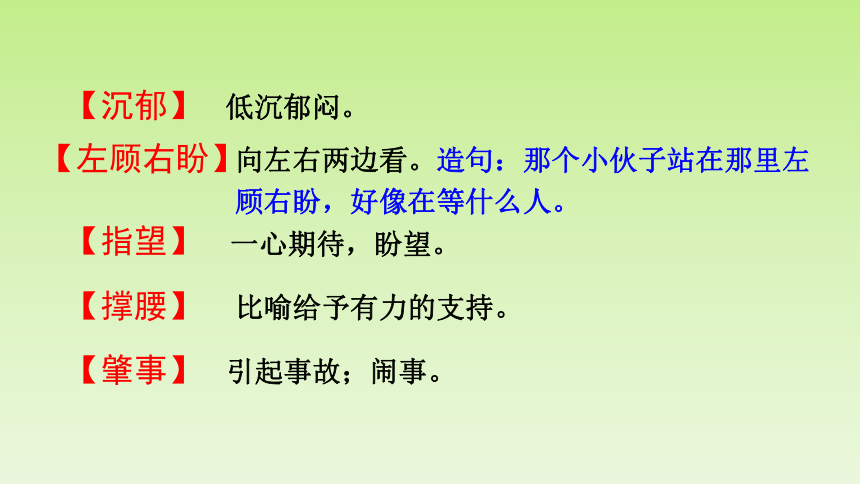

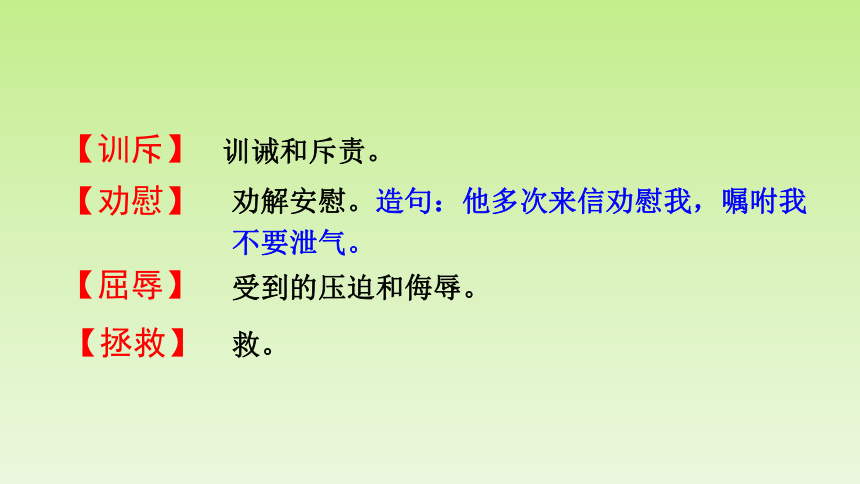

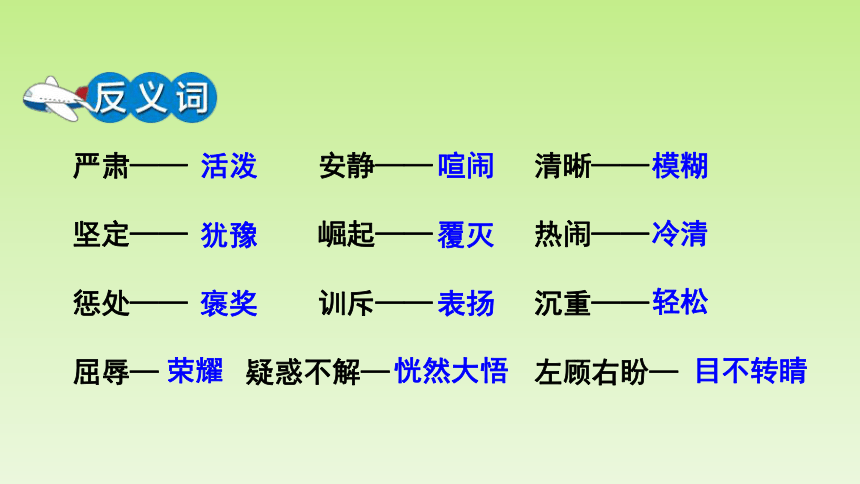

魏国 淮海 sùxīzhènxiōng huáizànxiàozūyí huòfángùxùn chìrǔjuéshěnfànwèihuái干gāngàn干着急干事解jiè押解jiě解释望着桌上那摞待处理的文件,宣传干(gàn)事干(gān)着急,没想出办法。我用尽浑身解(xiè)数,也没有解(jiě)释清楚《苏三起解(jiè)》的故事梗概。xiè浑身解数处chùchǔ四处处理分fèn过分处(chǔ)理完这件事后,我带你四处(chù)逛逛,好好缓解一下最近这段时间工作带给你的压力。说话要有分(fēn)寸,不可太过分(fèn)。fēn分寸晰(清晰)析(分析)怀(胸怀)坏(坏话)效(效果)郊(郊外)租(租界)祖(祖国)惑(疑惑)感(感动)斥(训斥)斤(斤斤计较)努力提高自己的品德修养。【修身】【严肃】(作风、态度等)严格认真。【门楣】指门第。【光耀】使显耀;光大。【若有所思】好像在思考着什么。形容沉思不语的样子。造句:他拿着一本书望着窗外,若有所思。清楚。【清晰】【坚定】(立场、主张、意志等)稳定坚强;不动摇。【抱负】远大的志向。【崛起】①(山峰等)突起。②兴起。本文中是第二种意思。【租界】帝国主义国家强迫半殖民地国家在通商都市内“租借”给他们做进一步侵略的据点的地区。低沉郁闷。【沉郁】【左顾右盼】向左右两边看。造句:那个小伙子站在那里左顾右盼,好像在等什么人。【撑腰】比喻给予有力的支持。【指望】一心期待,盼望。【肇事】引起事故;闹事。训诫和斥责。【训斥】【劝慰】劝解安慰。造句:他多次来信劝慰我,嘱咐我不要泄气。【拯救】救。【屈辱】受到的压迫和侮辱。严肃—— 安静—— 清晰——

坚定—— 崛起—— 热闹——

惩处—— 训斥—— 沉重——

屈辱— 疑惑不解— 左顾右盼—活泼喧闹覆灭犹豫模糊冷清表扬褒奖轻松恍然大悟荣耀目不转睛我受到了爸爸的(严肃 严厉 严格)批评。

班主任表情(严肃 严厉 严格)地走进教室。

爸爸对我要求很(严肃 严厉 严格)。√√严肃—— 安静—— 坚定——

抱负—— 赞叹—— 惩处——

训斥— 劝慰— 光耀门楣——严厉宁静称赞志向坚决惩罚安慰斥责光宗耀祖√抱负———报复一个人没有远大的(报复 抱负),便没有前进的动力。由于害怕别人(报复 抱负),他整天都提心吊胆,食不下咽。远大的志向打击批评自己或损害自己利益的人 同学们朗读课文,了解课文的主要内容,思考可以把文章分为几部分?每部分主要讲了什么?整体感知第二部分(11-14)第一部分(1-10)写周恩来立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。写周恩来听伯父说“中华不振”,感到疑惑不解。第三部分(15-17)写周恩来在租界体会到“中华不振”。再仔细读课文,了解重点语句的含义,感受少年周恩来的爱国情怀和伟大志向。在阅读过程中有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。课文解读有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。1.“默默”和“若有所思”表明了什么?“默默”“若有所思”说明这位同学经过了认真的思考才立下了远大的志向。他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”2.魏校长为什么“睁大眼睛”让他“再说一遍”?。“睁大眼睛”“再说一遍”表现了魏校长的震惊,从侧面反映了这位同学志向的远大。周恩来出生于1898年。3.周恩来的出生背景1900 年八国联军发动了侵华战争,1901 年9 月7 日签订的丧权辱国的《辛丑条约》,给当时的国家和人民带来了空前沉重的灾难,中国自此彻底沦为半殖民地半封建社会。周恩来正是处在这样的背景之下。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。4.眼前的情景让周恩来产生了什么样的感受?在中国的领土上,中国人被洋人的汽车轧死了,中国巡警不但不为中国人撑腰,反而训斥受害者,周恩来这才明白了“中华不振”的含义。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的租界里,谁又敢怎么样呢?4.围观的中国人是怎样的心情?这句话的意思是因为这是外国人的租界,所以谁也不敢怎么样,表现了大家的敢怒而不敢言。怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢? 这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。5.少年周恩来萌生了怎样的想法?运用比喻形象地表达了周恩来迫切想要拯救祖国和人民于苦难的心情,表现了周恩来的博大胸襟和爱国情怀。本文主要写少年周恩来听伯父讲“中华不振”而疑惑,他偷偷进入租界目睹了中国人受洋人欺凌却无处说理,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的爱国情怀。主题归纳文章结构①修身课上立志向你们为什么而读书?②听伯父说“中华不振”为中华之崛起而读书女人哭诉:亲人被洋人的汽车轧死③在租界体会到

“中华不振”为中华之崛起而读书!疑惑不解巡警:不但不惩处肇事洋人,反而训斥她大家:紧握拳头,敢怒不敢言方法总结概括主要内容———合并段意法一篇文章由几个段落组成,我们可以用合并段落大意的方法概括文章主要内容。

先理清文章脉络,写出每段的意思。再根据文章内容分清主次,如果都是主要的,就把段意合并起来;如果有的主要,有的次要,则需要抓住主要的,舍掉次要的。合并时,要对各段的大意做适当的修改,删除重复的内容,综合相同的内容。默读课文,想想课文讲了哪几件事,再连起来说说课文的主要内容。第一件事:在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的志向:为中华之崛起而读书。教材习题第二件事:十二岁的周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,他疑惑不解。第三件事:周恩来在租界亲眼看到一位中国妇女受到洋人的欺辱,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的分量,决心把祖国和人民从苦难和屈辱之中拯救出来。主要内容:本文主要写少年周恩来听伯父讲“中华不振”而感到疑惑,他偷偷进入租界目睹了中国人受洋人欺凌却无处说理,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事。课文中出现了“租界”“中华不振”等词语,查阅资料了解当时的社会状况,结合下面的诗句理解周恩来立下如此志向的原因。什么叫租界?“租界”指帝国主义国家强迫半殖民地国家在通商都市内“租借”给他们做进一步侵略的据点的地区。这些地区的主权,在租借期内,仍属于中国,使用、管理权让予租借国。它是列强强占中国领土的方式之一。“中华不振”的含义。20世纪初,清政府完全沦为帝国主义国家侵略中国的工具,中国的民族危机进一步加深。英、法、德、意等帝国主义列强趁机侵略中国。他们霸占我们的国土,还让我们赔款。中国人在自己的领土上却被外国人欺辱,大家敢怒而不敢言。祖国和人民生活在苦难和屈辱之中。理解下面的诗句大江歌罢掉头东,

邃密群科①济世穷②。

面壁③十年图破壁④,

难酬蹈海亦英雄⑤。

———周恩来【注释】①群科:辛亥革命前后曾称社会科学为群科。一说是各种科学。②济世穷:挽救国家的危亡。③面壁:面对墙壁坐着。这里用来形容刻苦钻研。④破壁:这里表示学成以后,像破壁而飞的巨龙一样,为祖国和人民做一番大事业。⑤难酬蹈海亦英雄:即使理想无法实现,投海殉国也是英雄。唱完了苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,就掉头东去日本留学,精深严密的多种科学能够救世上的穷困。

用了十年苦功,学成以后要回国干一番事业,挽救中国。即使理想无法实现,投海殉国也是英雄。“中华不振”与诗中的哪个词语同义?“为中华之崛起而读书”与哪一句诗相合?大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

———周恩来“中华不振”与诗中的“世穷”同义。“为中华之崛起而读书”与“邃密群科济世穷”相合。结合当时的社会状况和周恩来的诗,理解周恩来立下如此志向的原因。周恩来耳闻目睹了中国当时的现状:山河破碎、民不聊生、主权屡遭列强践踏。为了把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来,周恩来立下了“为中华之崛起而读书”的伟大志向。“邃密群科济世穷”这句诗写出了他留学日本的原因,表现了他济世救国的伟大理想。小练笔我为信仰而读书。读书多了,知道的多了,自己的感受和想法也就多了。我知道个人的力量很微薄,但是通过读书,通过一次次的感悟,一次次的铭记,一次次的厚积薄发,一次次的品格完善,我们能为社会做很多事,在历史上留下浓墨重彩的一笔。我们也许不能像范仲淹一样“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,但我们可以在我们有生之年为社会做自己力所能及的事,这不是很好吗?如果有人问你“为什么而读书”,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

让我们到文中去寻找答案吧!课文导入学习目标1. 会认11个生字,会写15个字。正确读写由生字组成的词语。

2. 默读课文,了解课文的主要内容,知道课文讲了哪几件事。

3. 查阅资料了解当时的社会状况,理解周恩来立志为中华之崛起而读书的原因。

4. 感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。 字词学习严肃 清晰 振奋 胸怀 称赞

效仿 租借 疑惑 平凡 回顾

训斥 羞辱 崛起 沈阳 模范

魏国 淮海 sùxīzhènxiōng huáizànxiàozūyí huòfángùxùn chìrǔjuéshěnfànwèihuái干gāngàn干着急干事解jiè押解jiě解释望着桌上那摞待处理的文件,宣传干(gàn)事干(gān)着急,没想出办法。我用尽浑身解(xiè)数,也没有解(jiě)释清楚《苏三起解(jiè)》的故事梗概。xiè浑身解数处chùchǔ四处处理分fèn过分处(chǔ)理完这件事后,我带你四处(chù)逛逛,好好缓解一下最近这段时间工作带给你的压力。说话要有分(fēn)寸,不可太过分(fèn)。fēn分寸晰(清晰)析(分析)怀(胸怀)坏(坏话)效(效果)郊(郊外)租(租界)祖(祖国)惑(疑惑)感(感动)斥(训斥)斤(斤斤计较)努力提高自己的品德修养。【修身】【严肃】(作风、态度等)严格认真。【门楣】指门第。【光耀】使显耀;光大。【若有所思】好像在思考着什么。形容沉思不语的样子。造句:他拿着一本书望着窗外,若有所思。清楚。【清晰】【坚定】(立场、主张、意志等)稳定坚强;不动摇。【抱负】远大的志向。【崛起】①(山峰等)突起。②兴起。本文中是第二种意思。【租界】帝国主义国家强迫半殖民地国家在通商都市内“租借”给他们做进一步侵略的据点的地区。低沉郁闷。【沉郁】【左顾右盼】向左右两边看。造句:那个小伙子站在那里左顾右盼,好像在等什么人。【撑腰】比喻给予有力的支持。【指望】一心期待,盼望。【肇事】引起事故;闹事。训诫和斥责。【训斥】【劝慰】劝解安慰。造句:他多次来信劝慰我,嘱咐我不要泄气。【拯救】救。【屈辱】受到的压迫和侮辱。严肃—— 安静—— 清晰——

坚定—— 崛起—— 热闹——

惩处—— 训斥—— 沉重——

屈辱— 疑惑不解— 左顾右盼—活泼喧闹覆灭犹豫模糊冷清表扬褒奖轻松恍然大悟荣耀目不转睛我受到了爸爸的(严肃 严厉 严格)批评。

班主任表情(严肃 严厉 严格)地走进教室。

爸爸对我要求很(严肃 严厉 严格)。√√严肃—— 安静—— 坚定——

抱负—— 赞叹—— 惩处——

训斥— 劝慰— 光耀门楣——严厉宁静称赞志向坚决惩罚安慰斥责光宗耀祖√抱负———报复一个人没有远大的(报复 抱负),便没有前进的动力。由于害怕别人(报复 抱负),他整天都提心吊胆,食不下咽。远大的志向打击批评自己或损害自己利益的人 同学们朗读课文,了解课文的主要内容,思考可以把文章分为几部分?每部分主要讲了什么?整体感知第二部分(11-14)第一部分(1-10)写周恩来立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。写周恩来听伯父说“中华不振”,感到疑惑不解。第三部分(15-17)写周恩来在租界体会到“中华不振”。再仔细读课文,了解重点语句的含义,感受少年周恩来的爱国情怀和伟大志向。在阅读过程中有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。课文解读有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。1.“默默”和“若有所思”表明了什么?“默默”“若有所思”说明这位同学经过了认真的思考才立下了远大的志向。他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”2.魏校长为什么“睁大眼睛”让他“再说一遍”?。“睁大眼睛”“再说一遍”表现了魏校长的震惊,从侧面反映了这位同学志向的远大。周恩来出生于1898年。3.周恩来的出生背景1900 年八国联军发动了侵华战争,1901 年9 月7 日签订的丧权辱国的《辛丑条约》,给当时的国家和人民带来了空前沉重的灾难,中国自此彻底沦为半殖民地半封建社会。周恩来正是处在这样的背景之下。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。4.眼前的情景让周恩来产生了什么样的感受?在中国的领土上,中国人被洋人的汽车轧死了,中国巡警不但不为中国人撑腰,反而训斥受害者,周恩来这才明白了“中华不振”的含义。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的租界里,谁又敢怎么样呢?4.围观的中国人是怎样的心情?这句话的意思是因为这是外国人的租界,所以谁也不敢怎么样,表现了大家的敢怒而不敢言。怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢? 这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。5.少年周恩来萌生了怎样的想法?运用比喻形象地表达了周恩来迫切想要拯救祖国和人民于苦难的心情,表现了周恩来的博大胸襟和爱国情怀。本文主要写少年周恩来听伯父讲“中华不振”而疑惑,他偷偷进入租界目睹了中国人受洋人欺凌却无处说理,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的爱国情怀。主题归纳文章结构①修身课上立志向你们为什么而读书?②听伯父说“中华不振”为中华之崛起而读书女人哭诉:亲人被洋人的汽车轧死③在租界体会到

“中华不振”为中华之崛起而读书!疑惑不解巡警:不但不惩处肇事洋人,反而训斥她大家:紧握拳头,敢怒不敢言方法总结概括主要内容———合并段意法一篇文章由几个段落组成,我们可以用合并段落大意的方法概括文章主要内容。

先理清文章脉络,写出每段的意思。再根据文章内容分清主次,如果都是主要的,就把段意合并起来;如果有的主要,有的次要,则需要抓住主要的,舍掉次要的。合并时,要对各段的大意做适当的修改,删除重复的内容,综合相同的内容。默读课文,想想课文讲了哪几件事,再连起来说说课文的主要内容。第一件事:在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的志向:为中华之崛起而读书。教材习题第二件事:十二岁的周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,他疑惑不解。第三件事:周恩来在租界亲眼看到一位中国妇女受到洋人的欺辱,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的分量,决心把祖国和人民从苦难和屈辱之中拯救出来。主要内容:本文主要写少年周恩来听伯父讲“中华不振”而感到疑惑,他偷偷进入租界目睹了中国人受洋人欺凌却无处说理,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事。课文中出现了“租界”“中华不振”等词语,查阅资料了解当时的社会状况,结合下面的诗句理解周恩来立下如此志向的原因。什么叫租界?“租界”指帝国主义国家强迫半殖民地国家在通商都市内“租借”给他们做进一步侵略的据点的地区。这些地区的主权,在租借期内,仍属于中国,使用、管理权让予租借国。它是列强强占中国领土的方式之一。“中华不振”的含义。20世纪初,清政府完全沦为帝国主义国家侵略中国的工具,中国的民族危机进一步加深。英、法、德、意等帝国主义列强趁机侵略中国。他们霸占我们的国土,还让我们赔款。中国人在自己的领土上却被外国人欺辱,大家敢怒而不敢言。祖国和人民生活在苦难和屈辱之中。理解下面的诗句大江歌罢掉头东,

邃密群科①济世穷②。

面壁③十年图破壁④,

难酬蹈海亦英雄⑤。

———周恩来【注释】①群科:辛亥革命前后曾称社会科学为群科。一说是各种科学。②济世穷:挽救国家的危亡。③面壁:面对墙壁坐着。这里用来形容刻苦钻研。④破壁:这里表示学成以后,像破壁而飞的巨龙一样,为祖国和人民做一番大事业。⑤难酬蹈海亦英雄:即使理想无法实现,投海殉国也是英雄。唱完了苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,就掉头东去日本留学,精深严密的多种科学能够救世上的穷困。

用了十年苦功,学成以后要回国干一番事业,挽救中国。即使理想无法实现,投海殉国也是英雄。“中华不振”与诗中的哪个词语同义?“为中华之崛起而读书”与哪一句诗相合?大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

———周恩来“中华不振”与诗中的“世穷”同义。“为中华之崛起而读书”与“邃密群科济世穷”相合。结合当时的社会状况和周恩来的诗,理解周恩来立下如此志向的原因。周恩来耳闻目睹了中国当时的现状:山河破碎、民不聊生、主权屡遭列强践踏。为了把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来,周恩来立下了“为中华之崛起而读书”的伟大志向。“邃密群科济世穷”这句诗写出了他留学日本的原因,表现了他济世救国的伟大理想。小练笔我为信仰而读书。读书多了,知道的多了,自己的感受和想法也就多了。我知道个人的力量很微薄,但是通过读书,通过一次次的感悟,一次次的铭记,一次次的厚积薄发,一次次的品格完善,我们能为社会做很多事,在历史上留下浓墨重彩的一笔。我们也许不能像范仲淹一样“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,但我们可以在我们有生之年为社会做自己力所能及的事,这不是很好吗?如果有人问你“为什么而读书”,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地