第4课 明清之际活跃的儒家思想 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 明清之际活跃的儒家思想 课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 412.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-08 10:24:52 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。思考1:刘宗周是不是正直的忠臣?思考2:刘宗周是不是能挽救民族危亡的贤臣? 1645年,清兵攻陷杭州,刘宗周听到消息后,悲痛不已,绝食23日而亡。 刘宗周是明朝后期的理学大家。他面对明朝的内忧外患,笃信治心可以救国,认为只要崇祯帝修德治心、亲近贤臣,就可转乱为治。刘宗周 “无事袖手谈心性,临危一死报君王” ……中国古代的士大夫,对于明清之际天崩地陷式的巨变实在不能接受,尽管明王朝的政治总是使他们一次次地失望甚至绝望,尽管他们也曾在事前事后反复批评明朝的弊政和皇权的腐败,但是,当这个王朝真的被反叛的民众和异族的军队颠覆的时候,他们又不能接受这种现实。

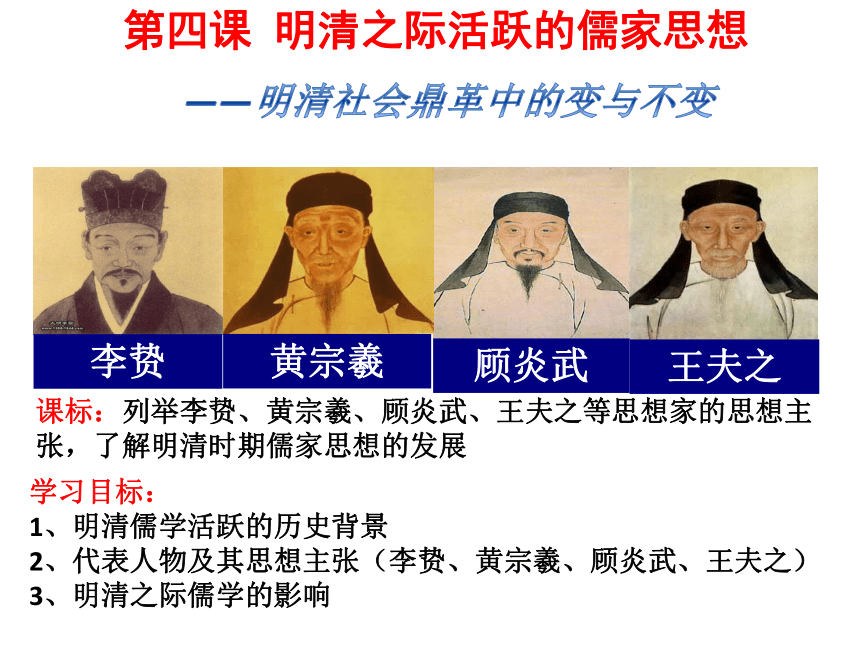

——葛兆光《中国思想史》第四课 明清之际活跃的儒家思想课标:列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张,了解明清时期儒家思想的发展学习目标:

1、明清儒学活跃的历史背景

2、代表人物及其思想主张(李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之)

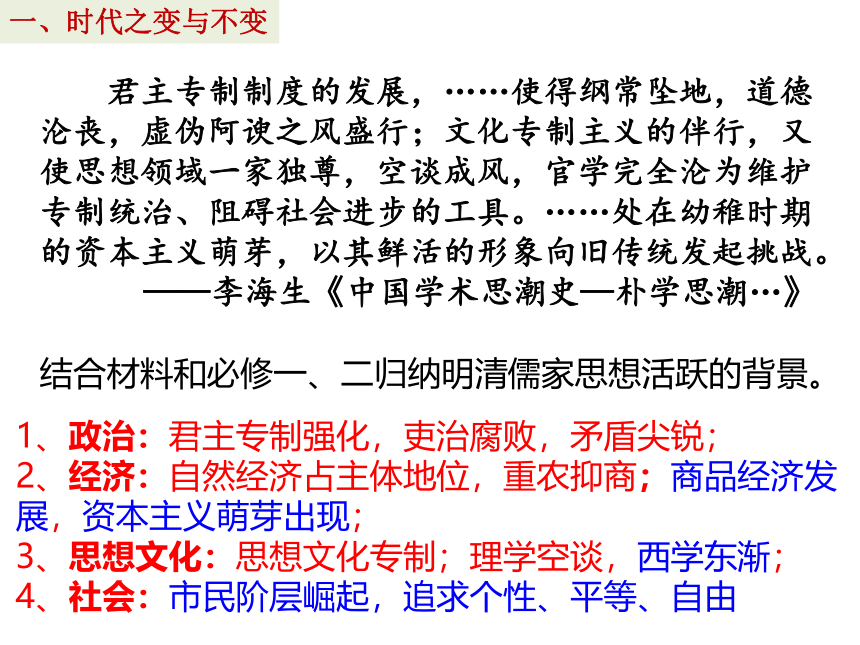

3、明清之际儒学的影响——明清社会鼎革中的变与不变 君主专制制度的发展,……使得纲常坠地,道德沦丧,虚伪阿谀之风盛行;文化专制主义的伴行,又使思想领域一家独尊,空谈成风,官学完全沦为维护专制统治、阻碍社会进步的工具。……处在幼稚时期的资本主义萌芽,以其鲜活的形象向旧传统发起挑战。

——李海生《中国学术思潮史—朴学思潮…》

结合材料和必修一、二归纳明清儒家思想活跃的背景。1、政治:君主专制强化,吏治腐败,矛盾尖锐;

2、经济:自然经济占主体地位,重农抑商;商品经济发展,资本主义萌芽出现;

3、思想文化:思想文化专制;理学空谈,西学东渐;

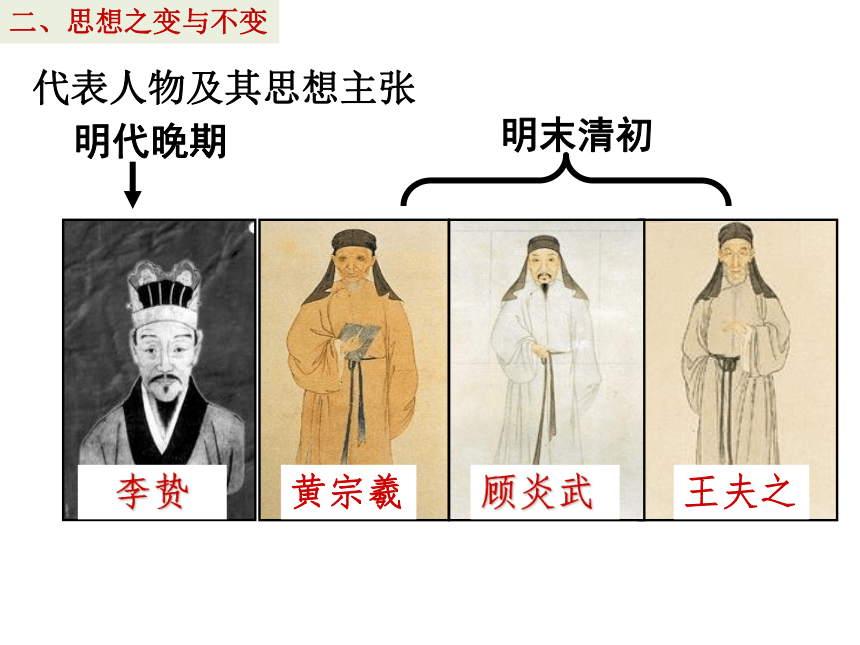

4、社会:市民阶层崛起,追求个性、平等、自由一、时代之变与不变顾炎武黄宗羲王夫之李贽代表人物及其思想主张二、思想之变与不变离经叛道的李贽李贽,号卓吾,福建泉州人。

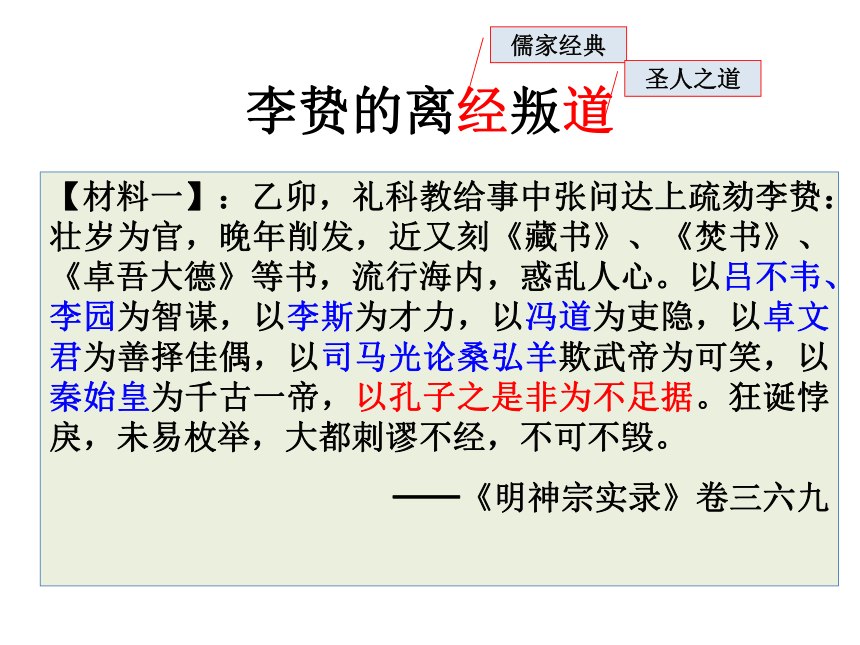

明末进步思想家。青年时代生活困乏,到处奔波。中年后做过二十多年小官,感受到明末社会的黑暗和官场的腐败。晚年毅然辞官,专事著述和讲学。被明政府以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名迫害(于监狱割喉自杀而死)。著作被列为禁书。正是这样的生活经历,形成了李贽“离经叛道”的不羁性格。著作有《焚书》《藏书》等多种。李贽的离经叛道 【材料一】:乙卯,礼科教给事中张问达上疏劾李贽:壮岁为官,晚年削发,近又刻《藏书》、《焚书》、《卓吾大德》等书,流行海内,惑乱人心。以吕不韦、李园为智谋,以李斯为才力,以冯道为吏隐,以卓文君为善择佳偶,以司马光论桑弘羊欺武帝为可笑,以秦始皇为千古一帝,以孔子之是非为不足据。狂诞悖戾,未易枚举,大都刺谬不经,不可不毁。

?──《明神宗实录》卷三六九

?儒家经典圣人之道 明代万历年间,李贽在麻城著述、讲学。李贽讲学跟别的先生不一样:别的先生只收男生,李贽偏偏要男女收在一起教;别的先生要求学生走路要轻,说话莫大声。而李贽偏要学生们蹦蹦跳跳翻跟头,大声读书像打油;别人教书要白天,李贽白天要学生们帮家里种田、种地,夜晚听他讲学;别人教书是在学堂里,李贽要学生在钓鱼台上听;别人教书专讲“四书”、“五经”,李贽专教些实用的东西,还经常出谜语逗学生们玩:

皇帝老子去偷牛,满朝文武做小偷;

公公拉着媳妇手,细伢打破老子头。【材料二】:有一道学,高屐大履,长袖阔带,纲常之冠,人伦之衣,拾纸墨之一二,窃唇吻之三四,自谓真仲尼之徒焉。时遇刘谐。刘谐者,聪明士,见而哂曰:“是未知我仲尼兄也。”其人勃然作色而起曰:“天不生仲尼,万古如长夜!子何人者,敢呼仲尼而兄之?”刘谐曰:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也?”其人默默然而止。然安知其言之至哉!李生闻而善,曰:“斯言也,简而当,约而有余,可以破疑网而昭中天矣。”其言如此,其人可知也。盖虽出于一时调笑之语,然其至者百世不能易。 ——李贽《焚书》卷三

主张:

1.孔子不是天生圣人,儒家经典也不是神圣不可侵犯的理论。

2.是非标准依照时代变化而变化.反对以孔子的是非为标准。

3.批判道学家“存天理,灭人欲”的虚假说教,强调人正当的私欲。

4.穿衣吃饭就是“人伦物理”,人不能脱离基本的物质生活去空谈仁义道德。 特点:强调个性,主张从时代和个人的需求出发,反映了资本主义萌芽时期的社会要求 黄宗羲对君主专制的抨击思考:结合教材,根据以上材料,概括出黄宗羲有怎样的思想主张?我们怎样看待他的思想。材料三:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——《明夷待访录·财计三》(4)强调工商皆本。材料二:天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。 天子所是未必是,天子所非未必非。天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——《明夷待访录》(2)提出“天下为主,君为客”的民主思想。材料一:为天下之大害也,君而已矣。……其未得之(指君主未得天下)也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女……其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉为一人之淫乐。

——《明夷待访录》(1)对君主专制制度猛烈抨击,揭露君主专制是天下之大害。评价:抨击了君主专制制度,对以后反专制斗争起了积极的作用。(3)以“天下之法”取代“一家之法”。

政治主张:经济主张:顾炎武倡导经世致用(1)主张“经世致用”,注重实学。

(2)反对君主专制,提出“天下兴亡,匹夫有责”的思想 以他崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,开一代朴实学风的先河。主张:评价:材料:故曰:“载之空言,不如见诸行事。”夫《春秋》之作,言焉而已,而谓之行事者,天下后世用以治人之书,将欲谓之空言而不可也。愚不揣,有见于此,故凡文之不关于六经之指、当世之务者,一切不为。?

──顾炎武《亭林文集》卷四《与人书三

君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!?

──顾炎武《亭林文集》卷四《与人书二十五》“空谈误国,实干兴邦”王夫之的唯物思想主张: 王夫之,湖南人,早年起兵抗清,兵败后隐居在衡山石船山麓,人称船山先生。他是明末清初著名思想家、哲学家。王夫之的哲学思想是对我国古代朴素唯物主义的一个总结,并且把它推向新的高峰,在我国古代哲学史上有着突出的地位。王夫之终生不剃发,坚持每天打伞穿木履几十年,表示与清廷不共戴天、不踏清朝土地。评价:材料一:“天下唯器而已矣。无其器则无其道。”

“天地之德不易,而天地之化日新。……日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。”

——王夫之《读通鉴论》

材料二:“静即含动,动不舍静。” “一动一静,阖辟之谓也。由阖而辟,由辟而阖,皆动也。废然之静,则是息矣。

——王夫之《思问录 内篇》1.唯物论:世界是物质的,物质的发展变化有规律可循;

2.认识论:主观的认识是由客观对象引起的。

3.辩证法:运动是绝对的,静止是相对的。王夫之的唯物思想,启示了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。朱熹顾炎武黄宗羲王夫之孔子如果孔子、朱熹穿越时空,与明清三大儒进行一场对话,他们的思想会有怎样的分歧?合作探究王夫之的唯物思想,启示了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。“君为臣纲”脱离实际理学的唯心主义先秦民本思想继承积极入世、关注现实和强调社会责任感的儒学传统荀子“天行有常”的相互唯物思想提出民主思想提倡“经世致用”;天下兴亡,匹夫有责建立唯物主义体系二、思想之变与不变变不变变 从黄宗羲的政治理想可以看出,他虽然关注民生, 承认民众物质需求的合理性, 但是, 这些主张仅仅停留在“利”的层次上, 而没有上升到“权”的高度。民众的一切, 终究还是需要依靠圣君贤臣的给予而已。

——允春喜《论黄宗羲对君臣民关系的构想》设问:结合材料和必修一有关知识分析:黄宗羲的思想是否属于近代民主思想?未上升到权力的高度,不属于近代民主思想。突而不破三、影响之变与不变思考: 黄宗羲、顾炎武、王夫之思想改变家国命运了吗? 康熙十七年,朝廷开博学鸿儒科,亭林称“刀绳俱在,无速我死。……他选陕西华阴作栖息地,从此不再踏入京城一步。……

康熙十九年,朝廷下诏督抚以礼敦聘黄宗羲,黄称病不应,在复函中称:“羲蒙圣天子特旨召入史馆”,只因老病缠身,望“圣天子怜而行之”。

王夫之晚年归隐,写了很多的文章和书,二百年里没有传世,直到道光咸丰年间,才刻成《船山遗书》。

——李海生《中国学术思潮史—朴学思潮》逃 离 妥 协归 隐三、影响之变与不变 民国初年革命党人易白沙……早岁读梨洲、船山、亭林遗书,于是有革命之志,“故多与民党要人交”。著《帝王春秋》……孙中山为这部书题写书名。章太炎在《易白沙传》中也称誉这部书“神采有异”。

——易陪基《亡弟白沙事状》

三代以下无可读之书矣!……万一有……则黄梨洲《明夷待访录》,其次为王船山(王夫之号)之遗书。皆于君民之际,有隐恫焉。”

——谭嗣同(清朝末年资产阶级改革派代表) 思考:明末清初的思想家真的没有改变家国命运吗?为近代反专制思想家提供了有力的思想武器 明清之际儒家思想的评价进步性——变

(1)对传统儒学思想的批判继承,促使我国传统文化重新焕发了生机,

(2)反映了资本主义萌芽时代的要求,具有初步的民主色彩,对后世产生了巨大影响 。局限性——不变

(1)从内容看,早期的民主思想未形成完整的理论体系(在本质上还未跳出传统儒学的范畴,不是资产阶级性质的民主思想),没有提出新的社会制度;

(2)从地位看,在当时没有形成主流,无法撼动儒家思想的主流地位;

(3)从影响看,未能使中国社会实现社会的转型,影响有限。三、影响之变与不变批判与继承 创新与传递 李贽和明清之际三大思想家毕竟还属儒家学派中的改革派。他们并不完全否定儒家思想,而是希望给儒家思想增添符合新时代的内容。

——著名历史学家臧嵘1.反对神化孔子,是非标准因适时而变

2.批判道学家伪善

3.倡导个性自由发展。1. 批判君主专制,提倡“天下为主,君为客”

2.提倡“法治”,反对“人治”

3.提出“工商皆本”1.主张“经世致用”2.天下兴亡,匹夫有责 3.反对君主专制1.世界是物质的,

2.认识由客观对象引起

3.静止是相对,运动是绝对挑战正统思想抨击了封建君主专制制度,为以后的反专制的斗争起了推动作用朴实学风启发了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。【课堂小结】应运而生蔚然大宗春秋请概括儒家思想演变的线索?魏晋南北朝正统思想遭到打击西汉武帝秦朝战国宋明面临挑战隋唐新发展明清之际新体系—理学批判继承,构建起具有时代特色的新思想体系【单元小结】1、(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·27)明朝中期以后,京城及江南地区,雕印出版个人著作之风盛行,有人谑称:“老童(生)、低秀(才),胸无墨、眼无丁者,无不刻一文稿以为交游酒食之资。”士大夫间也流行将书籍作为礼物。这种现象可以说明当时( )

A.学术文化水平迅速提升

B.士人的地位显著提高

C.经世致用思想影响广泛

D.崇尚文化的氛围浓厚

不能体现材料反映士人的喜好,与地位无关材料没有反映个人著作的内容与社会的关系,不能体现经世致用“将书籍作为礼物”、“雕印出版个人著作之风盛行”说明人们对文化知识的崇尚D2、(2017.4·浙江高考·6)明清之际,黄宗羲提出振聋发聩的主张“天下为主,君为客”,顾炎武揭示了“私天下”的危害,王夫之则猛烈抨击“孤秦”、“陋宋”。上述思想( )

A.是思想文化走向近代化的先声

B.说明了儒家思想主流地位旁落

C.反映了君主专制制度不断削弱

D.在批判融合中形成新理学思想体系

三者主张都是反对君主专制,是思想走向近代化的表现三者主张是对儒家思想的批判继承,没有脱离儒家思想明清不断强化是对理学体系的批判继承,并没有形成新理学体系A3、(2016·江苏高考·5)明末思想家李贽是一位狂狷之士:他剃光头发留着长须,“儒帽裹僧头”,穿着亦僧亦儒的怪异服装;他讲学传道,却收女弟子。由此可见,李贽( )

A.致力于儒学和佛教的融合

B.认可明代妇女地位的变化

C.力图冲破封建传统的束缚

D.渴望得到超然物外的自由

C无法说明个人看法,不能反映明朝妇女社会地位变化道家思想,无体现C4、(2016·海南高考·9)清代有女诗人作诗曰:“人生德与才,兼备方为善。独至评闺材,持论恒相反。有德才可赅(兼有),有才德反损……我意颇不然,此论殊褊浅。”这反映了在清代女性中( )

A.男女平等思想被普遍接受

B.德才兼备成为主要的评价标准

C.出现了对传统伦理思想的反思

D.产生了维护自身权益的诉求

重男轻女对古代女子主张有德即可,反对有才没有提到自身权益体现作者对传统女性的歧视的反感

——葛兆光《中国思想史》第四课 明清之际活跃的儒家思想课标:列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张,了解明清时期儒家思想的发展学习目标:

1、明清儒学活跃的历史背景

2、代表人物及其思想主张(李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之)

3、明清之际儒学的影响——明清社会鼎革中的变与不变 君主专制制度的发展,……使得纲常坠地,道德沦丧,虚伪阿谀之风盛行;文化专制主义的伴行,又使思想领域一家独尊,空谈成风,官学完全沦为维护专制统治、阻碍社会进步的工具。……处在幼稚时期的资本主义萌芽,以其鲜活的形象向旧传统发起挑战。

——李海生《中国学术思潮史—朴学思潮…》

结合材料和必修一、二归纳明清儒家思想活跃的背景。1、政治:君主专制强化,吏治腐败,矛盾尖锐;

2、经济:自然经济占主体地位,重农抑商;商品经济发展,资本主义萌芽出现;

3、思想文化:思想文化专制;理学空谈,西学东渐;

4、社会:市民阶层崛起,追求个性、平等、自由一、时代之变与不变顾炎武黄宗羲王夫之李贽代表人物及其思想主张二、思想之变与不变离经叛道的李贽李贽,号卓吾,福建泉州人。

明末进步思想家。青年时代生活困乏,到处奔波。中年后做过二十多年小官,感受到明末社会的黑暗和官场的腐败。晚年毅然辞官,专事著述和讲学。被明政府以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名迫害(于监狱割喉自杀而死)。著作被列为禁书。正是这样的生活经历,形成了李贽“离经叛道”的不羁性格。著作有《焚书》《藏书》等多种。李贽的离经叛道 【材料一】:乙卯,礼科教给事中张问达上疏劾李贽:壮岁为官,晚年削发,近又刻《藏书》、《焚书》、《卓吾大德》等书,流行海内,惑乱人心。以吕不韦、李园为智谋,以李斯为才力,以冯道为吏隐,以卓文君为善择佳偶,以司马光论桑弘羊欺武帝为可笑,以秦始皇为千古一帝,以孔子之是非为不足据。狂诞悖戾,未易枚举,大都刺谬不经,不可不毁。

?──《明神宗实录》卷三六九

?儒家经典圣人之道 明代万历年间,李贽在麻城著述、讲学。李贽讲学跟别的先生不一样:别的先生只收男生,李贽偏偏要男女收在一起教;别的先生要求学生走路要轻,说话莫大声。而李贽偏要学生们蹦蹦跳跳翻跟头,大声读书像打油;别人教书要白天,李贽白天要学生们帮家里种田、种地,夜晚听他讲学;别人教书是在学堂里,李贽要学生在钓鱼台上听;别人教书专讲“四书”、“五经”,李贽专教些实用的东西,还经常出谜语逗学生们玩:

皇帝老子去偷牛,满朝文武做小偷;

公公拉着媳妇手,细伢打破老子头。【材料二】:有一道学,高屐大履,长袖阔带,纲常之冠,人伦之衣,拾纸墨之一二,窃唇吻之三四,自谓真仲尼之徒焉。时遇刘谐。刘谐者,聪明士,见而哂曰:“是未知我仲尼兄也。”其人勃然作色而起曰:“天不生仲尼,万古如长夜!子何人者,敢呼仲尼而兄之?”刘谐曰:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也?”其人默默然而止。然安知其言之至哉!李生闻而善,曰:“斯言也,简而当,约而有余,可以破疑网而昭中天矣。”其言如此,其人可知也。盖虽出于一时调笑之语,然其至者百世不能易。 ——李贽《焚书》卷三

主张:

1.孔子不是天生圣人,儒家经典也不是神圣不可侵犯的理论。

2.是非标准依照时代变化而变化.反对以孔子的是非为标准。

3.批判道学家“存天理,灭人欲”的虚假说教,强调人正当的私欲。

4.穿衣吃饭就是“人伦物理”,人不能脱离基本的物质生活去空谈仁义道德。 特点:强调个性,主张从时代和个人的需求出发,反映了资本主义萌芽时期的社会要求 黄宗羲对君主专制的抨击思考:结合教材,根据以上材料,概括出黄宗羲有怎样的思想主张?我们怎样看待他的思想。材料三:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——《明夷待访录·财计三》(4)强调工商皆本。材料二:天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。 天子所是未必是,天子所非未必非。天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——《明夷待访录》(2)提出“天下为主,君为客”的民主思想。材料一:为天下之大害也,君而已矣。……其未得之(指君主未得天下)也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女……其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉为一人之淫乐。

——《明夷待访录》(1)对君主专制制度猛烈抨击,揭露君主专制是天下之大害。评价:抨击了君主专制制度,对以后反专制斗争起了积极的作用。(3)以“天下之法”取代“一家之法”。

政治主张:经济主张:顾炎武倡导经世致用(1)主张“经世致用”,注重实学。

(2)反对君主专制,提出“天下兴亡,匹夫有责”的思想 以他崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,开一代朴实学风的先河。主张:评价:材料:故曰:“载之空言,不如见诸行事。”夫《春秋》之作,言焉而已,而谓之行事者,天下后世用以治人之书,将欲谓之空言而不可也。愚不揣,有见于此,故凡文之不关于六经之指、当世之务者,一切不为。?

──顾炎武《亭林文集》卷四《与人书三

君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!?

──顾炎武《亭林文集》卷四《与人书二十五》“空谈误国,实干兴邦”王夫之的唯物思想主张: 王夫之,湖南人,早年起兵抗清,兵败后隐居在衡山石船山麓,人称船山先生。他是明末清初著名思想家、哲学家。王夫之的哲学思想是对我国古代朴素唯物主义的一个总结,并且把它推向新的高峰,在我国古代哲学史上有着突出的地位。王夫之终生不剃发,坚持每天打伞穿木履几十年,表示与清廷不共戴天、不踏清朝土地。评价:材料一:“天下唯器而已矣。无其器则无其道。”

“天地之德不易,而天地之化日新。……日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。”

——王夫之《读通鉴论》

材料二:“静即含动,动不舍静。” “一动一静,阖辟之谓也。由阖而辟,由辟而阖,皆动也。废然之静,则是息矣。

——王夫之《思问录 内篇》1.唯物论:世界是物质的,物质的发展变化有规律可循;

2.认识论:主观的认识是由客观对象引起的。

3.辩证法:运动是绝对的,静止是相对的。王夫之的唯物思想,启示了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。朱熹顾炎武黄宗羲王夫之孔子如果孔子、朱熹穿越时空,与明清三大儒进行一场对话,他们的思想会有怎样的分歧?合作探究王夫之的唯物思想,启示了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。“君为臣纲”脱离实际理学的唯心主义先秦民本思想继承积极入世、关注现实和强调社会责任感的儒学传统荀子“天行有常”的相互唯物思想提出民主思想提倡“经世致用”;天下兴亡,匹夫有责建立唯物主义体系二、思想之变与不变变不变变 从黄宗羲的政治理想可以看出,他虽然关注民生, 承认民众物质需求的合理性, 但是, 这些主张仅仅停留在“利”的层次上, 而没有上升到“权”的高度。民众的一切, 终究还是需要依靠圣君贤臣的给予而已。

——允春喜《论黄宗羲对君臣民关系的构想》设问:结合材料和必修一有关知识分析:黄宗羲的思想是否属于近代民主思想?未上升到权力的高度,不属于近代民主思想。突而不破三、影响之变与不变思考: 黄宗羲、顾炎武、王夫之思想改变家国命运了吗? 康熙十七年,朝廷开博学鸿儒科,亭林称“刀绳俱在,无速我死。……他选陕西华阴作栖息地,从此不再踏入京城一步。……

康熙十九年,朝廷下诏督抚以礼敦聘黄宗羲,黄称病不应,在复函中称:“羲蒙圣天子特旨召入史馆”,只因老病缠身,望“圣天子怜而行之”。

王夫之晚年归隐,写了很多的文章和书,二百年里没有传世,直到道光咸丰年间,才刻成《船山遗书》。

——李海生《中国学术思潮史—朴学思潮》逃 离 妥 协归 隐三、影响之变与不变 民国初年革命党人易白沙……早岁读梨洲、船山、亭林遗书,于是有革命之志,“故多与民党要人交”。著《帝王春秋》……孙中山为这部书题写书名。章太炎在《易白沙传》中也称誉这部书“神采有异”。

——易陪基《亡弟白沙事状》

三代以下无可读之书矣!……万一有……则黄梨洲《明夷待访录》,其次为王船山(王夫之号)之遗书。皆于君民之际,有隐恫焉。”

——谭嗣同(清朝末年资产阶级改革派代表) 思考:明末清初的思想家真的没有改变家国命运吗?为近代反专制思想家提供了有力的思想武器 明清之际儒家思想的评价进步性——变

(1)对传统儒学思想的批判继承,促使我国传统文化重新焕发了生机,

(2)反映了资本主义萌芽时代的要求,具有初步的民主色彩,对后世产生了巨大影响 。局限性——不变

(1)从内容看,早期的民主思想未形成完整的理论体系(在本质上还未跳出传统儒学的范畴,不是资产阶级性质的民主思想),没有提出新的社会制度;

(2)从地位看,在当时没有形成主流,无法撼动儒家思想的主流地位;

(3)从影响看,未能使中国社会实现社会的转型,影响有限。三、影响之变与不变批判与继承 创新与传递 李贽和明清之际三大思想家毕竟还属儒家学派中的改革派。他们并不完全否定儒家思想,而是希望给儒家思想增添符合新时代的内容。

——著名历史学家臧嵘1.反对神化孔子,是非标准因适时而变

2.批判道学家伪善

3.倡导个性自由发展。1. 批判君主专制,提倡“天下为主,君为客”

2.提倡“法治”,反对“人治”

3.提出“工商皆本”1.主张“经世致用”2.天下兴亡,匹夫有责 3.反对君主专制1.世界是物质的,

2.认识由客观对象引起

3.静止是相对,运动是绝对挑战正统思想抨击了封建君主专制制度,为以后的反专制的斗争起了推动作用朴实学风启发了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。【课堂小结】应运而生蔚然大宗春秋请概括儒家思想演变的线索?魏晋南北朝正统思想遭到打击西汉武帝秦朝战国宋明面临挑战隋唐新发展明清之际新体系—理学批判继承,构建起具有时代特色的新思想体系【单元小结】1、(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·27)明朝中期以后,京城及江南地区,雕印出版个人著作之风盛行,有人谑称:“老童(生)、低秀(才),胸无墨、眼无丁者,无不刻一文稿以为交游酒食之资。”士大夫间也流行将书籍作为礼物。这种现象可以说明当时( )

A.学术文化水平迅速提升

B.士人的地位显著提高

C.经世致用思想影响广泛

D.崇尚文化的氛围浓厚

不能体现材料反映士人的喜好,与地位无关材料没有反映个人著作的内容与社会的关系,不能体现经世致用“将书籍作为礼物”、“雕印出版个人著作之风盛行”说明人们对文化知识的崇尚D2、(2017.4·浙江高考·6)明清之际,黄宗羲提出振聋发聩的主张“天下为主,君为客”,顾炎武揭示了“私天下”的危害,王夫之则猛烈抨击“孤秦”、“陋宋”。上述思想( )

A.是思想文化走向近代化的先声

B.说明了儒家思想主流地位旁落

C.反映了君主专制制度不断削弱

D.在批判融合中形成新理学思想体系

三者主张都是反对君主专制,是思想走向近代化的表现三者主张是对儒家思想的批判继承,没有脱离儒家思想明清不断强化是对理学体系的批判继承,并没有形成新理学体系A3、(2016·江苏高考·5)明末思想家李贽是一位狂狷之士:他剃光头发留着长须,“儒帽裹僧头”,穿着亦僧亦儒的怪异服装;他讲学传道,却收女弟子。由此可见,李贽( )

A.致力于儒学和佛教的融合

B.认可明代妇女地位的变化

C.力图冲破封建传统的束缚

D.渴望得到超然物外的自由

C无法说明个人看法,不能反映明朝妇女社会地位变化道家思想,无体现C4、(2016·海南高考·9)清代有女诗人作诗曰:“人生德与才,兼备方为善。独至评闺材,持论恒相反。有德才可赅(兼有),有才德反损……我意颇不然,此论殊褊浅。”这反映了在清代女性中( )

A.男女平等思想被普遍接受

B.德才兼备成为主要的评价标准

C.出现了对传统伦理思想的反思

D.产生了维护自身权益的诉求

重男轻女对古代女子主张有德即可,反对有才没有提到自身权益体现作者对传统女性的歧视的反感

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术