第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-04 09:20:34 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。 自十八大以来,习近平总书记明确提出“文化是民族的血脉,是人民的精神家园”,确立了“建设社会主义文化强国”的目标,指出要 “弘扬中华传统美德,弘扬时代新风”,要“建设优秀传统文化传承体系,弘扬中华优秀传统文化。”第一单元

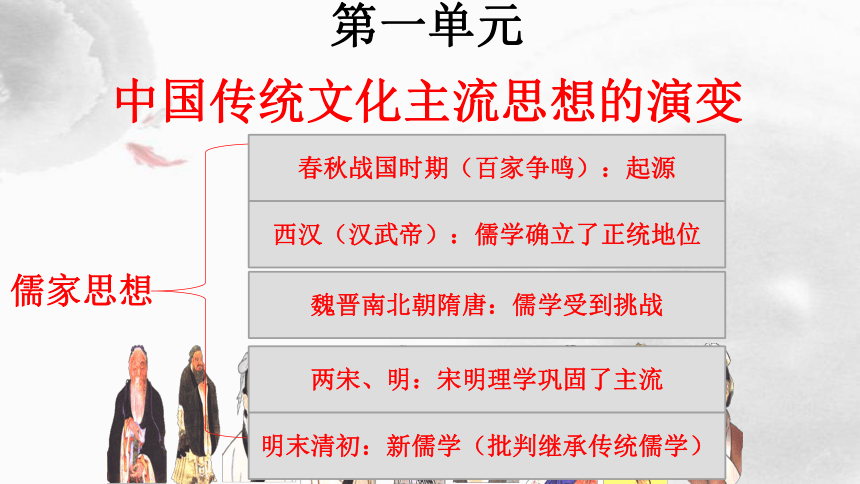

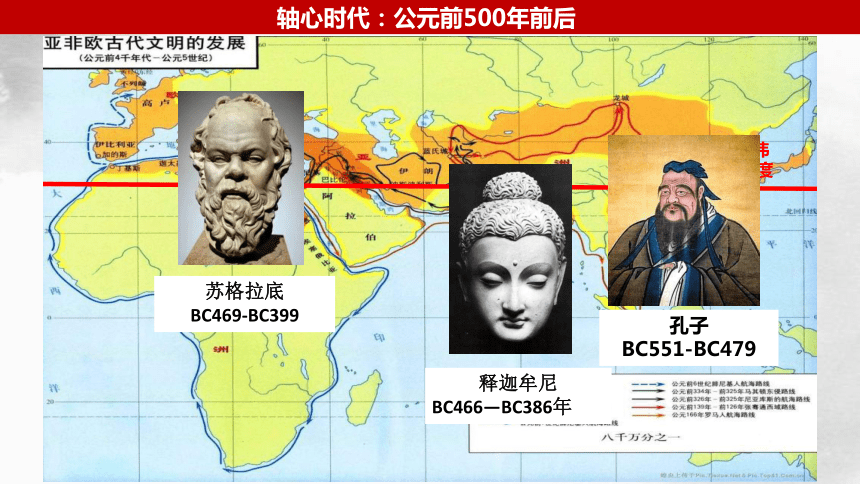

中国传统文化主流思想的演变儒家思想春秋战国时期(百家争鸣):起源西汉(汉武帝):儒学确立了正统地位魏晋南北朝隋唐:儒学受到挑战两宋、明:宋明理学巩固了主流明末清初:新儒学(批判继承传统儒学)轴心时代:公元前500年前后 北纬

30度第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成课标:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成 。

变革·多元·传承一、初识百家争鸣 “百家”是泛指,意为数量多,指春秋战国时期的儒、道、墨、法等主要思想流派。

“争鸣”,是指战国时期诸子百家针对当时社会、学术等方面各种问题,展开争论。1二、初探百家争鸣1、百家争鸣局面产生的原因思考:有人说春秋战国时的诸子百家生活在一个最好的时代?

有人说诸子百家生活在一个最坏的时代?

你同意谁的观点?结合所学知识请说明理由

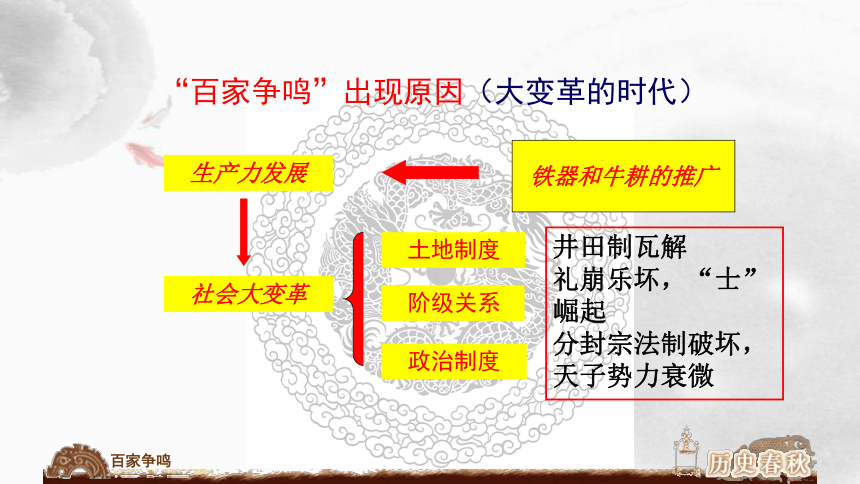

百家争鸣 历史规律:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治发展的反映。 1“百家争鸣”出现原因(大变革的时代)铁器和牛耕的推广生产力发展社会大变革 土地制度 阶级关系 政治制度井田制瓦解

礼崩乐坏,“士”崛起

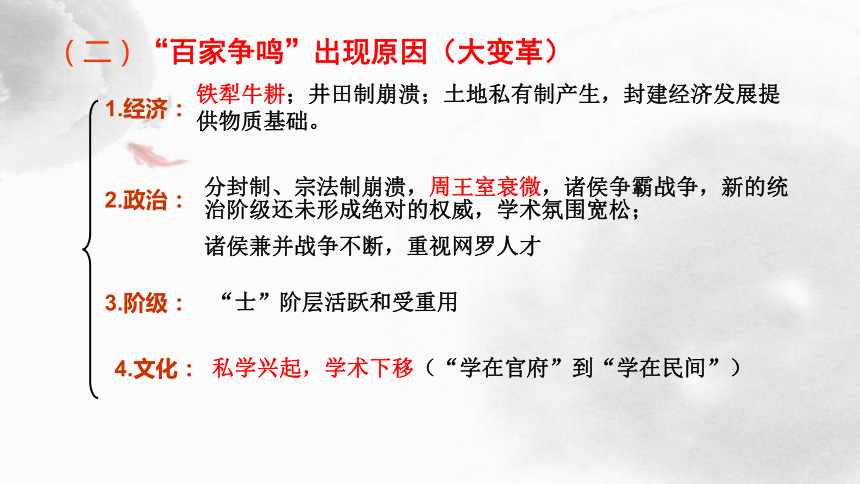

分封宗法制破坏,天子势力衰微百家争鸣(二)“百家争鸣”出现原因(大变革)1.经济:2.政治:3.阶级:4.文化:铁犁牛耕;井田制崩溃;土地私有制产生,封建经济发展提供物质基础。分封制、宗法制崩溃,周王室衰微,诸侯争霸战争,新的统治阶级还未形成绝对的权威,学术氛围宽松;

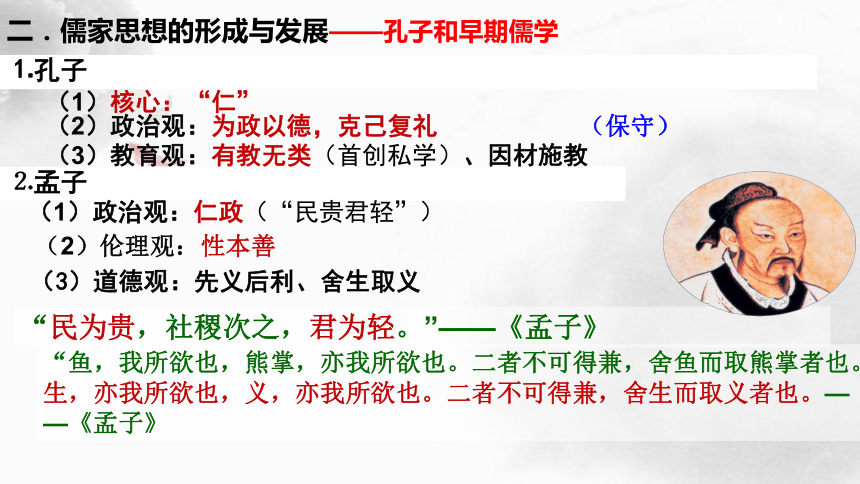

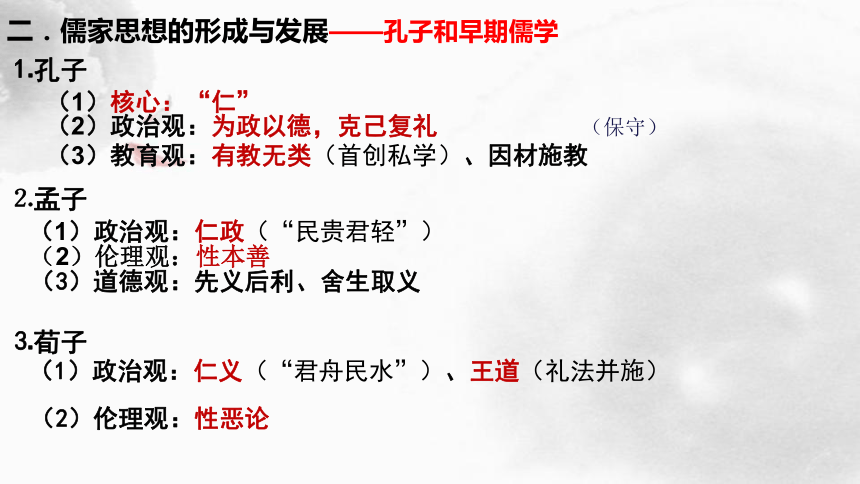

诸侯兼并战争不断,重视网罗人才“士”阶层活跃和受重用私学兴起,学术下移(“学在官府”到“学在民间”) 面对这样的乱世,如果你是诸子中的一员,你又会开出怎样的药方来呢?三、多元——百家争鸣⒈孔子(1)核心:“仁”(2)政治观:为政以德,克己复礼(3)教育观:有教无类(首创私学)、因材施教“民为贵,社稷次之,君为轻。”——《孟子》“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。——《孟子》⒉孟子(1)政治观:仁政(“民贵君轻”)(2)伦理观:性本善(3)道德观:先义后利、舍生取义(保守)二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学⒈孔子

(1)核心:“仁”

(2)政治观:为政以德,克己复礼(3)教育观:有教无类(首创私学)、因材施教且丘闻之,君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟,君以此思危,则危将焉而不至矣?——《荀子》⒉孟子

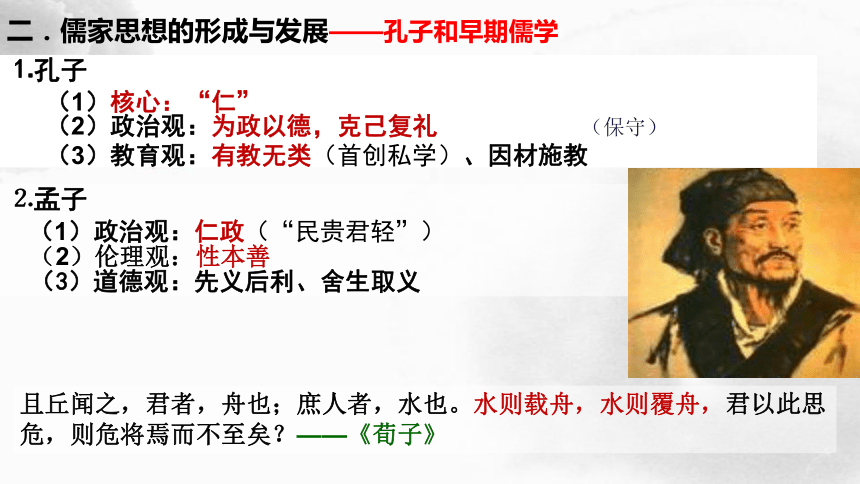

(1)政治观:仁政(“民贵君轻”)(2)伦理观:性本善(3)道德观:先义后利、舍生取义(保守)二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学⒈孔子⒉孟子⒊荀子

(1)核心:“仁”(2)政治观:为政以德,克己复礼(3)教育观:有教无类(首创私学)、因材施教(1)政治观:仁政(“民贵君轻”)(2)伦理观:性本善(3)道德观:先义后利、舍生取义(1)政治观:仁义(“君舟民水”)、王道(礼法并施)(2)伦理观:性恶论(保守)二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学“仁”,爱人“仁政”“仁义”以德治民民贵君轻君舟民水性相近性善论性恶论“克己复礼”

“有教无类”“王道”礼法并用仁的思想民本思想人性论其他①创立儒家学派

②首创私人讲学 继承发展儒家思想,使其更能适合社会需要,成为蔚然大宗。 没落奴隶主 新兴地主 早期儒学的主要特征:

① 儒学的根本是“仁”的思想;

② 民本思想

③ 重视道德和教化

④ 在政治上维护“礼治”、提倡“德治”、重视“人治” 1三.“百家争鸣”中的主要学派【春秋】 【战国】 【战国】 【战国】 ①“有物混成,先天地生。……吾不知其名,字之曰道。……人法地,地法天,天法道,道法自然。”⑤“祸兮,福之所倚; 福兮, 祸之所伏。”④“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”③“我无为而民自化, 我好静而民自正, 我无事为而民富, 我无欲而民自朴。” ②“圣人处无为之事,行不言之教”。 “道”本原无为而治小国寡民辩证思想1第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 一.儒家思想形成的背景——“百家争鸣”局面的出现4.“百家争鸣”中的主要学派【春秋】 【战国】 没落奴隶主 “道”本原,“无为而治”,小国寡民,事物矛盾对立且可互相转化 万物都是相对的,

超然出世 【战国】 【战国】 专制集权◆“赏莫如厚, 使民利之; 誉莫如美, 使民荣之; 诛莫如重, 使民畏之; 毁莫如恶, 使民耻之”。

◆“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”◆“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”

◆“爱臣太亲, 必危主身; 人臣太贵, 必易主位。”◆“圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”厉行赏罚

以法治国变法革新1三.“百家争鸣”中的主要学派【春秋】 【战国】 没落奴隶主 “道”本原,“无为而治”,小国寡民,事物矛盾对立且可互相转化 万物都是相对的,

超然出世 【战国】 【战国】 兼爱、非攻、节俭、尚贤 以法治国,专制集权

变法革新平民百姓 新兴地主 百家争鸣儒道之争——有为还是无为老子我无为而民自化,我好静,而民自正,我无事,而民自富,我无欲,而民自朴

——《老子》在老子看来,应该施行怎么的政治?无为而治百家争鸣子路宿于石门。晨门曰:"奚自?"子路曰:"自孔氏。"曰:"是知其不可而为之者与?“

——《论语·宪问》道之将行也与,命也;道之将废也与,命也。

——《论语·宪问》 百家争鸣“仁”“仁者爱人” 道德、修养内在自觉 自律“礼”“克己复礼” 规范、准则外在约束 他律儒法之争——德治还是法治 子日:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”

——《论语·为政篇》

子日:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼。有耻且格。”

——《论语·为政篇》百家争鸣战国末期

韩非二柄者,刑德也。何谓刑德?

曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。—厉行赏罚一民之轨莫如法。术者,藏之于胸中, 潜御群臣。事在四方,要在中央

圣人执要,四方来效——法——术——势君主集权两面三刀 参考:是指春秋战国社会大变革时代,代表各阶级、各阶层、各派政治力量的学者或思想家,都力图按照本阶级(阶层)或本集团的利益和要求,对宇宙、社会、万事万物作出解释,或提出主张,形成思想领域的“百家争鸣” 局面。思考:通过对以上内容的学习,你如何定义百家争鸣?提示:时间、人物、内容、结果思维拓展:

儒、墨、法、道四家都是诸子百家中的显学,另有名、杂、农、阴阳、纵横、小说等诸家学说,你认为哪一家会受到统治者的重用?结合韩非思想分析为什么法家思想在战国时期受到统治者重视?适应地主阶级建立新政权的需要适应了地主阶级兼并战争的需要适应了社会大变革的需要 比较孔子、孟子、荀子思想的异同爱人为政以德性相近仁政仁义民贵君轻君舟民水性善论性恶论维护奴隶主贵族统治 缓和阶级矛盾,维护新兴地主阶级统治 思维拓展:孔子在春秋时期提倡“仁”的学说,应该在一定程度上反映了民众的心理,但并未被统治阶级所认可。为什么?社会背景:春秋时期礼乐崩坏,诸侯纷争,社会秩序相当混乱,统治者为了在竞争中立于不败之地或占据有利的位置,热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,所以对于支撑兼并战争的思想,如法家思想比较关注,因此儒家思想也就受到了一定程度的冷落。

儒家自身:虽然儒家思想符合人民的利益,但在当时未能适应形势和统治者的需要。 诚如雅斯贝尔斯所说,中国的 “诸子百家”们学问各有专精,虽互争高下,但他们争论和关注的课题已经从“神灵”转向人类社会现实,无论是“明道救世”的儒者、“逍遥无为”的道家、“专制集权”的法家,还是“反战平等”的墨家,他们所求所述终是一个有效解决社会问题的方案而已,这就是“终极关怀的觉醒”,这就是人文精神的彰显。同时,在诸子的诘难与交锋中伴随着交流和融合,终成独具特色的中国传统文化。时至今日,诸子思想仍然闪耀着人性的光辉。

——《中国哲学史大纲》四、争鸣中的“共鸣”1百家争鸣 诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也。《易》曰:“天下同归而殊途,一致而百虑。”今异家者各推所长,穷知究虑,以明其指,虽有弊短,合其要归,亦六经之支与流裔

——《汉书·艺文志》救群生之乱,去天下之祸,使强不凌弱,众不时暴寡,耆老得遂,幼孤得长,此则重典之用而张弛之宜

——《韩非子集解》先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯济之,故其学术皆应时而生。

——胡适《说儒》

兴天下之利,除天下之害

——《墨子间诂》天下大治 社会和谐 百家争鸣战国末期

儒家·荀子 古者圣人以人之性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,故为之立君上之埶以临之,明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出於治合於善也.是圣王之治而礼义之化也

——《荀子·性恶篇》夫安利者就之,危害者去之,此人之情也。

——《韩非子·奸劫弑臣》五、“百家争鸣”意义 (1)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)“百家争鸣”使得人们从“神灵”转向人类社会现实,具有早期的人文主义精神,是轴心时代的重要体现。

(3)在百家争鸣中,各个流派取长补短,彼此吸收融合,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。古为今用:情景讨论请问:如果你是一名班主任,当你们班有名学生在上课期间玩手机,你如何运用儒、法、道家的相关思想来处理这名学生?请说明你的理由。儒家:这是品德问题,主张思想教育

法家:这是违纪行为,主张严格惩罚

道家:这是无意识的,主张顺应自然,等学生自我觉悟。(示例:我会运用……家的思想,主张……因为…………)古为今用:诸子百家的思想对今天有何指导意义?社会和谐、以人为本、教育理论环保意识、可持续发展、哲学与时俱进、深化改革平等博爱、热爱和平、尊重人才1下列关于百家争鸣的论述正确的是

①“百家”是指一百个思想流派 ②“百家争鸣”的经济原因是井田制的瓦解 ③ 他们彼此对立攻击互不相融 ④ 是中国历史上第一次思想解放潮流

A.①② B.①③

C.②④ D.③④C【试一试】(2018·北京高考·12)“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点( )

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础C甲骨文中的“王”指的是军事征伐道家的思想突出强调儒家注重道德教化的理念强调的是血缘关系,与仁政无关(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·24)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D.体现了贵族阶层的旨趣未体现C未并没有形成完事的科学体系是对当时社会生产的研究和总结,包含了劳动人民的智慧未体现墨子代表平民百姓的利益2、孔子日:“仁者,爱人,爱有差等。”墨子日:“兼相爱,交相利”、“爱无差等”。造成这种分歧的根源是

A.所处时代不同 B.代表的阶层利益不同

C.学术思想不同 D.谈论的问题不同

B

3.“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝兹;绝巧弃利,盗贼无有。”这一思想反映了春秋战国时期

A.儒家实行仁政的思想 B.墨家主张节约的思想

C.道家消极倒退的思想 D.法家实行法制的思想

C4、“仁”的思想在先秦时期的进步意义主要是( )

A.满足新兴地主阶级的政治需要

B.抑制统治者的暴政

C.成为各国变法的理论依据

D.奠定“非攻”主张的思想基础

5.儒道思想犹如中国古代思想的双璧。下列言论中,最能体现道家因循自然、崇尚无为思想的是

A.不以人助天

B.制天命而用之

C.天地不仁,以万物为刍狗

D.天行有常,不为尧存,不为桀亡BD

中国传统文化主流思想的演变儒家思想春秋战国时期(百家争鸣):起源西汉(汉武帝):儒学确立了正统地位魏晋南北朝隋唐:儒学受到挑战两宋、明:宋明理学巩固了主流明末清初:新儒学(批判继承传统儒学)轴心时代:公元前500年前后 北纬

30度第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成课标:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成 。

变革·多元·传承一、初识百家争鸣 “百家”是泛指,意为数量多,指春秋战国时期的儒、道、墨、法等主要思想流派。

“争鸣”,是指战国时期诸子百家针对当时社会、学术等方面各种问题,展开争论。1二、初探百家争鸣1、百家争鸣局面产生的原因思考:有人说春秋战国时的诸子百家生活在一个最好的时代?

有人说诸子百家生活在一个最坏的时代?

你同意谁的观点?结合所学知识请说明理由

百家争鸣 历史规律:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治发展的反映。 1“百家争鸣”出现原因(大变革的时代)铁器和牛耕的推广生产力发展社会大变革 土地制度 阶级关系 政治制度井田制瓦解

礼崩乐坏,“士”崛起

分封宗法制破坏,天子势力衰微百家争鸣(二)“百家争鸣”出现原因(大变革)1.经济:2.政治:3.阶级:4.文化:铁犁牛耕;井田制崩溃;土地私有制产生,封建经济发展提供物质基础。分封制、宗法制崩溃,周王室衰微,诸侯争霸战争,新的统治阶级还未形成绝对的权威,学术氛围宽松;

诸侯兼并战争不断,重视网罗人才“士”阶层活跃和受重用私学兴起,学术下移(“学在官府”到“学在民间”) 面对这样的乱世,如果你是诸子中的一员,你又会开出怎样的药方来呢?三、多元——百家争鸣⒈孔子(1)核心:“仁”(2)政治观:为政以德,克己复礼(3)教育观:有教无类(首创私学)、因材施教“民为贵,社稷次之,君为轻。”——《孟子》“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。——《孟子》⒉孟子(1)政治观:仁政(“民贵君轻”)(2)伦理观:性本善(3)道德观:先义后利、舍生取义(保守)二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学⒈孔子

(1)核心:“仁”

(2)政治观:为政以德,克己复礼(3)教育观:有教无类(首创私学)、因材施教且丘闻之,君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟,君以此思危,则危将焉而不至矣?——《荀子》⒉孟子

(1)政治观:仁政(“民贵君轻”)(2)伦理观:性本善(3)道德观:先义后利、舍生取义(保守)二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学⒈孔子⒉孟子⒊荀子

(1)核心:“仁”(2)政治观:为政以德,克己复礼(3)教育观:有教无类(首创私学)、因材施教(1)政治观:仁政(“民贵君轻”)(2)伦理观:性本善(3)道德观:先义后利、舍生取义(1)政治观:仁义(“君舟民水”)、王道(礼法并施)(2)伦理观:性恶论(保守)二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 二.儒家思想的形成与发展——孔子和早期儒学“仁”,爱人“仁政”“仁义”以德治民民贵君轻君舟民水性相近性善论性恶论“克己复礼”

“有教无类”“王道”礼法并用仁的思想民本思想人性论其他①创立儒家学派

②首创私人讲学 继承发展儒家思想,使其更能适合社会需要,成为蔚然大宗。 没落奴隶主 新兴地主 早期儒学的主要特征:

① 儒学的根本是“仁”的思想;

② 民本思想

③ 重视道德和教化

④ 在政治上维护“礼治”、提倡“德治”、重视“人治” 1三.“百家争鸣”中的主要学派【春秋】 【战国】 【战国】 【战国】 ①“有物混成,先天地生。……吾不知其名,字之曰道。……人法地,地法天,天法道,道法自然。”⑤“祸兮,福之所倚; 福兮, 祸之所伏。”④“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”③“我无为而民自化, 我好静而民自正, 我无事为而民富, 我无欲而民自朴。” ②“圣人处无为之事,行不言之教”。 “道”本原无为而治小国寡民辩证思想1第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 一.儒家思想形成的背景——“百家争鸣”局面的出现4.“百家争鸣”中的主要学派【春秋】 【战国】 没落奴隶主 “道”本原,“无为而治”,小国寡民,事物矛盾对立且可互相转化 万物都是相对的,

超然出世 【战国】 【战国】 专制集权◆“赏莫如厚, 使民利之; 誉莫如美, 使民荣之; 诛莫如重, 使民畏之; 毁莫如恶, 使民耻之”。

◆“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”◆“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”

◆“爱臣太亲, 必危主身; 人臣太贵, 必易主位。”◆“圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”厉行赏罚

以法治国变法革新1三.“百家争鸣”中的主要学派【春秋】 【战国】 没落奴隶主 “道”本原,“无为而治”,小国寡民,事物矛盾对立且可互相转化 万物都是相对的,

超然出世 【战国】 【战国】 兼爱、非攻、节俭、尚贤 以法治国,专制集权

变法革新平民百姓 新兴地主 百家争鸣儒道之争——有为还是无为老子我无为而民自化,我好静,而民自正,我无事,而民自富,我无欲,而民自朴

——《老子》在老子看来,应该施行怎么的政治?无为而治百家争鸣子路宿于石门。晨门曰:"奚自?"子路曰:"自孔氏。"曰:"是知其不可而为之者与?“

——《论语·宪问》道之将行也与,命也;道之将废也与,命也。

——《论语·宪问》 百家争鸣“仁”“仁者爱人” 道德、修养内在自觉 自律“礼”“克己复礼” 规范、准则外在约束 他律儒法之争——德治还是法治 子日:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”

——《论语·为政篇》

子日:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼。有耻且格。”

——《论语·为政篇》百家争鸣战国末期

韩非二柄者,刑德也。何谓刑德?

曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。—厉行赏罚一民之轨莫如法。术者,藏之于胸中, 潜御群臣。事在四方,要在中央

圣人执要,四方来效——法——术——势君主集权两面三刀 参考:是指春秋战国社会大变革时代,代表各阶级、各阶层、各派政治力量的学者或思想家,都力图按照本阶级(阶层)或本集团的利益和要求,对宇宙、社会、万事万物作出解释,或提出主张,形成思想领域的“百家争鸣” 局面。思考:通过对以上内容的学习,你如何定义百家争鸣?提示:时间、人物、内容、结果思维拓展:

儒、墨、法、道四家都是诸子百家中的显学,另有名、杂、农、阴阳、纵横、小说等诸家学说,你认为哪一家会受到统治者的重用?结合韩非思想分析为什么法家思想在战国时期受到统治者重视?适应地主阶级建立新政权的需要适应了地主阶级兼并战争的需要适应了社会大变革的需要 比较孔子、孟子、荀子思想的异同爱人为政以德性相近仁政仁义民贵君轻君舟民水性善论性恶论维护奴隶主贵族统治 缓和阶级矛盾,维护新兴地主阶级统治 思维拓展:孔子在春秋时期提倡“仁”的学说,应该在一定程度上反映了民众的心理,但并未被统治阶级所认可。为什么?社会背景:春秋时期礼乐崩坏,诸侯纷争,社会秩序相当混乱,统治者为了在竞争中立于不败之地或占据有利的位置,热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,所以对于支撑兼并战争的思想,如法家思想比较关注,因此儒家思想也就受到了一定程度的冷落。

儒家自身:虽然儒家思想符合人民的利益,但在当时未能适应形势和统治者的需要。 诚如雅斯贝尔斯所说,中国的 “诸子百家”们学问各有专精,虽互争高下,但他们争论和关注的课题已经从“神灵”转向人类社会现实,无论是“明道救世”的儒者、“逍遥无为”的道家、“专制集权”的法家,还是“反战平等”的墨家,他们所求所述终是一个有效解决社会问题的方案而已,这就是“终极关怀的觉醒”,这就是人文精神的彰显。同时,在诸子的诘难与交锋中伴随着交流和融合,终成独具特色的中国传统文化。时至今日,诸子思想仍然闪耀着人性的光辉。

——《中国哲学史大纲》四、争鸣中的“共鸣”1百家争鸣 诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也。《易》曰:“天下同归而殊途,一致而百虑。”今异家者各推所长,穷知究虑,以明其指,虽有弊短,合其要归,亦六经之支与流裔

——《汉书·艺文志》救群生之乱,去天下之祸,使强不凌弱,众不时暴寡,耆老得遂,幼孤得长,此则重典之用而张弛之宜

——《韩非子集解》先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯济之,故其学术皆应时而生。

——胡适《说儒》

兴天下之利,除天下之害

——《墨子间诂》天下大治 社会和谐 百家争鸣战国末期

儒家·荀子 古者圣人以人之性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,故为之立君上之埶以临之,明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出於治合於善也.是圣王之治而礼义之化也

——《荀子·性恶篇》夫安利者就之,危害者去之,此人之情也。

——《韩非子·奸劫弑臣》五、“百家争鸣”意义 (1)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)“百家争鸣”使得人们从“神灵”转向人类社会现实,具有早期的人文主义精神,是轴心时代的重要体现。

(3)在百家争鸣中,各个流派取长补短,彼此吸收融合,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。古为今用:情景讨论请问:如果你是一名班主任,当你们班有名学生在上课期间玩手机,你如何运用儒、法、道家的相关思想来处理这名学生?请说明你的理由。儒家:这是品德问题,主张思想教育

法家:这是违纪行为,主张严格惩罚

道家:这是无意识的,主张顺应自然,等学生自我觉悟。(示例:我会运用……家的思想,主张……因为…………)古为今用:诸子百家的思想对今天有何指导意义?社会和谐、以人为本、教育理论环保意识、可持续发展、哲学与时俱进、深化改革平等博爱、热爱和平、尊重人才1下列关于百家争鸣的论述正确的是

①“百家”是指一百个思想流派 ②“百家争鸣”的经济原因是井田制的瓦解 ③ 他们彼此对立攻击互不相融 ④ 是中国历史上第一次思想解放潮流

A.①② B.①③

C.②④ D.③④C【试一试】(2018·北京高考·12)“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点( )

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础C甲骨文中的“王”指的是军事征伐道家的思想突出强调儒家注重道德教化的理念强调的是血缘关系,与仁政无关(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·24)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D.体现了贵族阶层的旨趣未体现C未并没有形成完事的科学体系是对当时社会生产的研究和总结,包含了劳动人民的智慧未体现墨子代表平民百姓的利益2、孔子日:“仁者,爱人,爱有差等。”墨子日:“兼相爱,交相利”、“爱无差等”。造成这种分歧的根源是

A.所处时代不同 B.代表的阶层利益不同

C.学术思想不同 D.谈论的问题不同

B

3.“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝兹;绝巧弃利,盗贼无有。”这一思想反映了春秋战国时期

A.儒家实行仁政的思想 B.墨家主张节约的思想

C.道家消极倒退的思想 D.法家实行法制的思想

C4、“仁”的思想在先秦时期的进步意义主要是( )

A.满足新兴地主阶级的政治需要

B.抑制统治者的暴政

C.成为各国变法的理论依据

D.奠定“非攻”主张的思想基础

5.儒道思想犹如中国古代思想的双璧。下列言论中,最能体现道家因循自然、崇尚无为思想的是

A.不以人助天

B.制天命而用之

C.天地不仁,以万物为刍狗

D.天行有常,不为尧存,不为桀亡BD

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术