第3课 宋明理学 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 宋明理学 课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。课标:列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。主题:国人信仰危机和重建

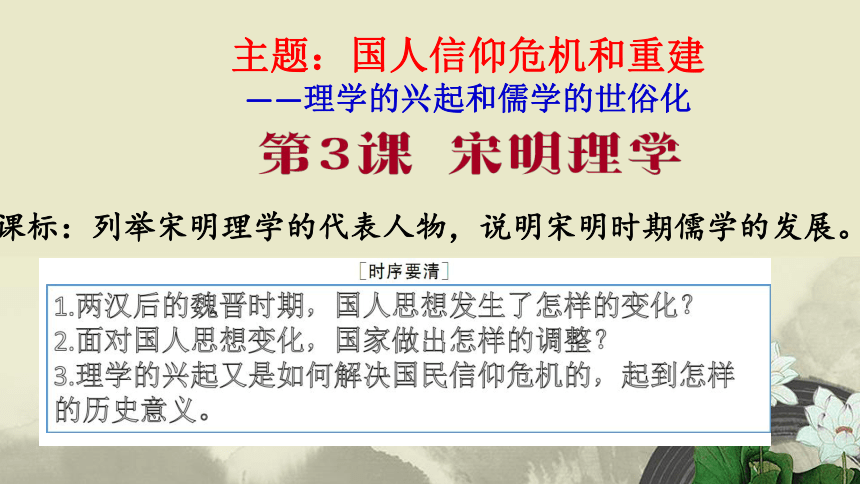

——理学的兴起和儒学的世俗化春秋:创立战国:发展秦朝:打击西汉:正统宋明以前儒家思想是怎样演变的?孔 子孟 子秦始皇董仲舒荀

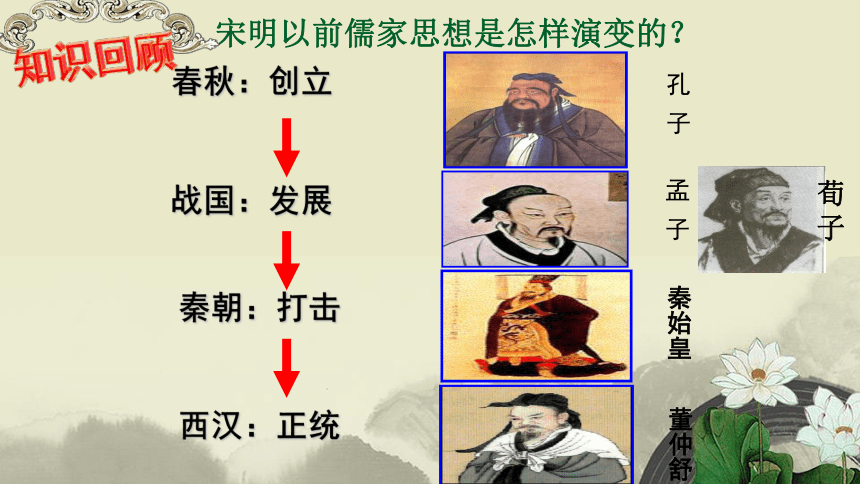

子东汉时期,明帝遣使西域拜求佛法,为铭记佛教传入之功,修建了白马寺。与孤零零的白马相比,北魏时期的龙门石窟的气魄已大不相同,历经几百年营建,石窟佛像达到十万多尊。气势恢弘的龙门石窟可以说是魏晋隋唐时期佛教盛行的写照和缩影。佛教传入和佛教盛行道教在民间传播 在外来佛教传入的同时,在中国土生土长的道教也在东汉时期形成。

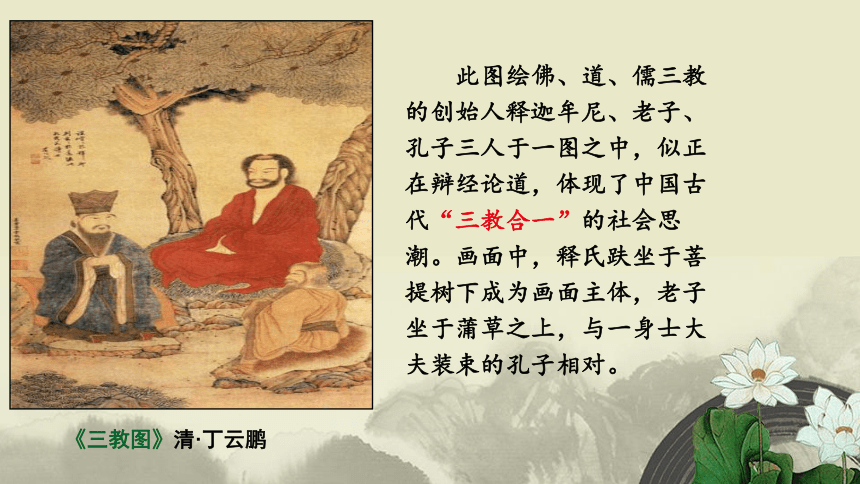

东汉末年,神仙方士之说、阴阳五行之学与道家学说的某些部分杂揉起来,形成了道教 此图绘佛、道、儒三教

的创始人释迦牟尼、老子、

孔子三人于一图之中,似正

在辩经论道,体现了中国古

代“三教合一”的社会思

潮。画面中,释氏趺坐于菩

提树下成为画面主体,老子

坐于蒲草之上,与一身士大

夫装束的孔子相对。《三教图》清·丁云鹏你能不能从《西游记》中找到“三教合一”的痕迹?博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 西天取经本身就是佛教故事。孙悟空却是道教出身,七十二变就是向菩提祖师学的。孙悟空遇到困难就向各路神灵救援,这里面既有佛教的观音菩萨,又有道教的太上老君。在取经路上伸张正义的浩然之气,唐僧舍生取义的儒家思想。“孙悟空本领再大也跳不出如来佛的手心”既体现了佛法无边又存在着一定的等级观念。

一、国人信仰危机与理学的兴起(1背景)前日五代之乱,可谓极矣。五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八,长者不过十余岁,甚者三四岁而亡。-《宋史》宋初,历经五代纷乱,权威失坠,又有陈桥兵变,黄袍加身,斧声烛影,人们如何确信这是一个拥有合理性合法权力的政权? ——葛兆光《中国思想史》两汉以后,儒学渐微,庄、老代兴,而佛学东来,递兴日盛,至隋唐而臻全盛。然佛学盛极转衰,继之则宋学崛起,而为新儒学之复兴,另辟新局。 ——《宋明理学概述》思想伦理:三纲五常伦理道德并不牢固百姓心理:儒学正统地位受到挑战,佛道教盛行,民间信仰上精神的寄托需求历史因素:国家分裂,社会动荡不已。统治者:重构政权合法性的愿望诉求社会:宋朝建立结束动荡局面,实行宽松的文化政策和文官政治。 新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。到宋代,逐渐确立了一个以“理”或“天理”为核心的观念系统,因而被称为“理学”。

儒学体系的更新博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。一、国人信仰危机与理学的兴起

1.背景(小结)思想伦理:三纲五常伦理道德并不牢固百姓心理:儒学正统地位受到挑战,佛道教盛行,民间信仰上精神的寄托需求历史因素:国家分裂,社会动荡不已。统治者:重构政权合法性的愿望诉求社会:宋朝建立结束动荡局面,实行宽松的文化政策和文官政治。其他:隋唐时期实行三教合一、三教并行政策,为儒学的兴起提供契机。(一)理学的含义和代表人物二、宋明理学的内容含义:宋代儒学家融合佛道思想来解释儒家义理,形成的以“理”或“天理”为核心的新的儒学体系。代表人物:程朱理学:程颢、程颐(北宋)、朱熹(南宋)

陆王心学:陆九渊(南宋)、王阳明(明朝)既贯通宇宙自然和人的生存原则,又继承孔孟正宗并能治国的学说。(二)程朱理学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 二程指程朱理学的奠基者,北宋洛学的创始人程颢(1032-1085)、程颐(1033---1107)兄弟二人。 朱熹(1130-1200),南宋著名思想家。宋代理学集大成者。

1.世界的本原问题(什么是世界的本原)

2.理是什么的问题(什么是理)

3.如何认识理(有什么途径去认识、去触摸)

4.认识理的目的是什么材料一 “万物皆只是一个天理”、“万事皆出于理”、 “有理则有气”。

?

“上下之分,尊卑之义,理之当也,礼之本也”。“君臣父子,天下之定理,无所逃乎天地之间”。

“大抵人有身,便有自私之理,宜其与道难一”、“无人欲即皆天理”、 “天理”盛则“人欲”灭,“人欲”盛则“天理”衰。

“格犹穷也,物犹理也,犹曰穷其理而已也”、“涵养须用敬,进学在致知”

——摘自《二程遗书》阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。哲学观:“理”是世界的本原伦理观:天理就是儒家的道德伦理和等级秩序。强调“天理”与“人欲”相对立认识论:“格物致知”材料二 朱熹提出“宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地‥‥‥其张之为三纲,其纪之为五常 ”“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”。 ?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

朱熹提出“盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理”、“致知之道,在乎即事观理,以格夫物”。

阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。理是宇宙的本原,理之源在于天理天理就是“三纲五常” “格物致知” 目的在于明道德之善,而不是求科学之真。强调“存天理,灭人欲”启示:脚踏实地认真学习每个具体知识,然后才能融会贯通,提高自己的能力和学习水平。

程颐和朱熹关于“格物致知”的含义是什么,这一做法对我们的学习方法有什么启发?博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。含义:探究世间万事万物,贯通明理。(二)程朱理学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。1.主要思想观点 哲学观:“理”是世界的本原——理学核心思想

伦理观:天理即“三纲五常”,就是儒家的道德

伦理和等级秩序;强调“存天理,灭人欲”

认识论:通过“格物致知”的方法把握“理”

(二)程朱理学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。2.程朱理学的影响

(1)适应了统治阶级的政治需要,南宋以后成为官方哲学。

(2)维护专制统治,但扼杀人性。

(3)朱熹编著《四书章句集注》,成为后世科举考试依据的教科书

(4)学术思想影响海外,在日本、朝鲜形成“朱子学”

(三)陆王心学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。陆九渊(1139-1192),号象山先生,字子静。南宋著名哲学家、教育家。是中国“心学”的创始人。王阳明(1472—1528),名守仁,字伯安,浙江余姚人,是我国明代有名的哲学家、教育家、政治家和军事家,“心学”集大成者。材料三 陆九渊的言论

“人皆具有心,心皆具是理”

“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

“宇宙内事是己分内事,己分内事是宇宙内事”

“六经注我﹐我注六经”

“学苟知本﹐六经皆我注脚”。阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。“心”是天地万物的本原,心即是理

认识论:“反省内心”得到天理

材料四 王阳明的典故

一次,王阳明和朋友赏风景,朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。

阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。“心外无物,心外无理”材料四 王阳明的典故

阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 王阳明早年对程朱理学的“格物致知”深信不疑。他曾面对翠竹,穷格七天七夜也没得到其理,反而因思虑过度而致疾。从此,他开始质疑程朱理学。后来,王阳明从禅学研究中受到启发,始知“圣人之道,吾性自足”,并用“心外无物,心外无理”来否定“格物致知”说。在镇压农民起义时,他进一步悟出“破山中贼易,破心中贼难”的道理。 ★“致良知” ★“知行合一”阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 内容:良知就是本心,就是理。人天生具有良知。只要通过加强道德修养,克服私欲,回复良知,就能成为圣贤。 知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知,不假外求。材料五 王阳明的言论 吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

“致良知为圣人教人第一义”。 意义:强调了自我的主动作用,

激励人们奋发立志。(三)陆王心学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。1、陆九渊的思想:★“心”是天地万物的本原,心即是理

★“反省内心”得到天理

2、王阳明的思想:★“心外无物,心外无理”

★“致良知”

★“知行合一”

“理”是万物的本原“心”是万物的本原客观唯心主义思想主观唯心主义思想格物致知(外在)内心反省(内在)以儒家伦理纲常约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求继承仁、礼思想;世界本原皆理;吸收佛道思想?比较程朱理学与陆王心学的异同“心学”是对“理学”的继承和发展三、宋明理学的影响博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。二、理学的影响和儒学的世俗化穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧

说话:凡为人子弟须低声下气,语言详缓慢。

读书:要端正审题面对书册,详缓看字。

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓烟,不可闻饮食之声。

——译编自朱熹《童蒙须知》书院作为理学讲学场所,朱熹曾亲自创办了考亭书院等4所书院,重建了白鹿洞书院、岳麓书院等3所书院。……制定院中师生共同遵守的学规,学规的内容都是集合儒家经典中的语句而成,总结了孔孟以来的儒家礼教体系,用儒家伦理的标准去要求和规范书院师生的行为。 ——谢放《中外文化发展历程》 王阳明在南赣建立起一种乡村民众的自治组织“乡约”,并亲自撰写了约规,即《南赣乡约》。《南赣乡约》颁行以后,赣县人心淳正,守礼畏法。 这种遍及全国的学校读书,家族族规,乡村乡约民规无不体现了理学的影子,也无处不影响了国人的行为举止和道德情操。正是这种将儒学原则世俗化、生活化的努力,保证了理学所确立的原则,真正深入了社会。” ——葛兆光《中国思想史》

程颐在回答别人关于寡妇能否再嫁时说:“饿死事小,失节事大”。 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”,“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之? —清人戴震

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅 三、宋明理学的影响博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。消极:①用三纲五常维系封建专制制度,压抑、 扼杀人们的自然欲求

②存在等级尊卑、重礼轻法、重男轻女、因循守旧等观念 三、宋明理学的影响博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。消极:①用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求

②存在等级尊卑、重礼轻法、重男轻女、因循守旧等观念 积极:塑造中华民族性格特征起了重要作用:

重视主观意志力量;

注重气节、品德;

讲求以理统情、自我节制、发奋立志;

强调人的社会责任和历史使命;

凸显人性的庄严。

今天,在这样一个多元文化交相碰撞的时刻,宋明理学再一次站在我们面前。审视它那历尽数百年沧桑的躯体,我们看到了无数在礼教压制下哭泣的生命,我们也看到了无数因追求气节品德而挺拔高大的灵魂;它充当过羁绊中国历史前进的枷索,它也曾在民族最危险的时刻激发出每个人心中最后的吼声。去蔑视,去跪拜?还是去取舍,去扬弃?这是一个摆在我们个人成长面前的终生命题,这也是摆在我们民族发展面前的永久命题。我们今天应该怎样对待宋明理学?批判、继承、改造。 去粗存精,去伪存真1.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·26)程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是( )

A.人类与自然和谐共处

B.人与万事万物皆同理

C.张扬自我的人生态度

D.无为而治的思想理念1、 “眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子;眉先生,胡后生,后生长于先生。”这是中国对联艺术中非常典型的双关联。对“朱子高于孔子”喻意的最佳解释是( )

A.朱熹建立了系统的心学理论

B.朱熹继承和发展了儒家学说

C.朱熹对儒家学说的贡献比孔子大

D.朱熹的学说更科学

2、朱熹:“凡一物上有一理,须是穷致其

理。”朱熹之“理”是指 A.宇宙万物的本原 B.“三纲五常”

C.事物的客观规律 D.良知

3.某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源

于人之自然本性,这位思想家是

A.孔子

C.朱熹B.董仲舒

D.王阳明

子东汉时期,明帝遣使西域拜求佛法,为铭记佛教传入之功,修建了白马寺。与孤零零的白马相比,北魏时期的龙门石窟的气魄已大不相同,历经几百年营建,石窟佛像达到十万多尊。气势恢弘的龙门石窟可以说是魏晋隋唐时期佛教盛行的写照和缩影。佛教传入和佛教盛行道教在民间传播 在外来佛教传入的同时,在中国土生土长的道教也在东汉时期形成。

东汉末年,神仙方士之说、阴阳五行之学与道家学说的某些部分杂揉起来,形成了道教 此图绘佛、道、儒三教

的创始人释迦牟尼、老子、

孔子三人于一图之中,似正

在辩经论道,体现了中国古

代“三教合一”的社会思

潮。画面中,释氏趺坐于菩

提树下成为画面主体,老子

坐于蒲草之上,与一身士大

夫装束的孔子相对。《三教图》清·丁云鹏你能不能从《西游记》中找到“三教合一”的痕迹?博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 西天取经本身就是佛教故事。孙悟空却是道教出身,七十二变就是向菩提祖师学的。孙悟空遇到困难就向各路神灵救援,这里面既有佛教的观音菩萨,又有道教的太上老君。在取经路上伸张正义的浩然之气,唐僧舍生取义的儒家思想。“孙悟空本领再大也跳不出如来佛的手心”既体现了佛法无边又存在着一定的等级观念。

一、国人信仰危机与理学的兴起(1背景)前日五代之乱,可谓极矣。五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八,长者不过十余岁,甚者三四岁而亡。-《宋史》宋初,历经五代纷乱,权威失坠,又有陈桥兵变,黄袍加身,斧声烛影,人们如何确信这是一个拥有合理性合法权力的政权? ——葛兆光《中国思想史》两汉以后,儒学渐微,庄、老代兴,而佛学东来,递兴日盛,至隋唐而臻全盛。然佛学盛极转衰,继之则宋学崛起,而为新儒学之复兴,另辟新局。 ——《宋明理学概述》思想伦理:三纲五常伦理道德并不牢固百姓心理:儒学正统地位受到挑战,佛道教盛行,民间信仰上精神的寄托需求历史因素:国家分裂,社会动荡不已。统治者:重构政权合法性的愿望诉求社会:宋朝建立结束动荡局面,实行宽松的文化政策和文官政治。 新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。到宋代,逐渐确立了一个以“理”或“天理”为核心的观念系统,因而被称为“理学”。

儒学体系的更新博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。一、国人信仰危机与理学的兴起

1.背景(小结)思想伦理:三纲五常伦理道德并不牢固百姓心理:儒学正统地位受到挑战,佛道教盛行,民间信仰上精神的寄托需求历史因素:国家分裂,社会动荡不已。统治者:重构政权合法性的愿望诉求社会:宋朝建立结束动荡局面,实行宽松的文化政策和文官政治。其他:隋唐时期实行三教合一、三教并行政策,为儒学的兴起提供契机。(一)理学的含义和代表人物二、宋明理学的内容含义:宋代儒学家融合佛道思想来解释儒家义理,形成的以“理”或“天理”为核心的新的儒学体系。代表人物:程朱理学:程颢、程颐(北宋)、朱熹(南宋)

陆王心学:陆九渊(南宋)、王阳明(明朝)既贯通宇宙自然和人的生存原则,又继承孔孟正宗并能治国的学说。(二)程朱理学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 二程指程朱理学的奠基者,北宋洛学的创始人程颢(1032-1085)、程颐(1033---1107)兄弟二人。 朱熹(1130-1200),南宋著名思想家。宋代理学集大成者。

1.世界的本原问题(什么是世界的本原)

2.理是什么的问题(什么是理)

3.如何认识理(有什么途径去认识、去触摸)

4.认识理的目的是什么材料一 “万物皆只是一个天理”、“万事皆出于理”、 “有理则有气”。

?

“上下之分,尊卑之义,理之当也,礼之本也”。“君臣父子,天下之定理,无所逃乎天地之间”。

“大抵人有身,便有自私之理,宜其与道难一”、“无人欲即皆天理”、 “天理”盛则“人欲”灭,“人欲”盛则“天理”衰。

“格犹穷也,物犹理也,犹曰穷其理而已也”、“涵养须用敬,进学在致知”

——摘自《二程遗书》阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。哲学观:“理”是世界的本原伦理观:天理就是儒家的道德伦理和等级秩序。强调“天理”与“人欲”相对立认识论:“格物致知”材料二 朱熹提出“宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地‥‥‥其张之为三纲,其纪之为五常 ”“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”。 ?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

朱熹提出“盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理”、“致知之道,在乎即事观理,以格夫物”。

阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。理是宇宙的本原,理之源在于天理天理就是“三纲五常” “格物致知” 目的在于明道德之善,而不是求科学之真。强调“存天理,灭人欲”启示:脚踏实地认真学习每个具体知识,然后才能融会贯通,提高自己的能力和学习水平。

程颐和朱熹关于“格物致知”的含义是什么,这一做法对我们的学习方法有什么启发?博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。含义:探究世间万事万物,贯通明理。(二)程朱理学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。1.主要思想观点 哲学观:“理”是世界的本原——理学核心思想

伦理观:天理即“三纲五常”,就是儒家的道德

伦理和等级秩序;强调“存天理,灭人欲”

认识论:通过“格物致知”的方法把握“理”

(二)程朱理学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。2.程朱理学的影响

(1)适应了统治阶级的政治需要,南宋以后成为官方哲学。

(2)维护专制统治,但扼杀人性。

(3)朱熹编著《四书章句集注》,成为后世科举考试依据的教科书

(4)学术思想影响海外,在日本、朝鲜形成“朱子学”

(三)陆王心学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。陆九渊(1139-1192),号象山先生,字子静。南宋著名哲学家、教育家。是中国“心学”的创始人。王阳明(1472—1528),名守仁,字伯安,浙江余姚人,是我国明代有名的哲学家、教育家、政治家和军事家,“心学”集大成者。材料三 陆九渊的言论

“人皆具有心,心皆具是理”

“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

“宇宙内事是己分内事,己分内事是宇宙内事”

“六经注我﹐我注六经”

“学苟知本﹐六经皆我注脚”。阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。“心”是天地万物的本原,心即是理

认识论:“反省内心”得到天理

材料四 王阳明的典故

一次,王阳明和朋友赏风景,朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。

阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。“心外无物,心外无理”材料四 王阳明的典故

阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 王阳明早年对程朱理学的“格物致知”深信不疑。他曾面对翠竹,穷格七天七夜也没得到其理,反而因思虑过度而致疾。从此,他开始质疑程朱理学。后来,王阳明从禅学研究中受到启发,始知“圣人之道,吾性自足”,并用“心外无物,心外无理”来否定“格物致知”说。在镇压农民起义时,他进一步悟出“破山中贼易,破心中贼难”的道理。 ★“致良知” ★“知行合一”阅读材料博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。 内容:良知就是本心,就是理。人天生具有良知。只要通过加强道德修养,克服私欲,回复良知,就能成为圣贤。 知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知,不假外求。材料五 王阳明的言论 吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

“致良知为圣人教人第一义”。 意义:强调了自我的主动作用,

激励人们奋发立志。(三)陆王心学一、宋明理学的内容博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。1、陆九渊的思想:★“心”是天地万物的本原,心即是理

★“反省内心”得到天理

2、王阳明的思想:★“心外无物,心外无理”

★“致良知”

★“知行合一”

“理”是万物的本原“心”是万物的本原客观唯心主义思想主观唯心主义思想格物致知(外在)内心反省(内在)以儒家伦理纲常约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求继承仁、礼思想;世界本原皆理;吸收佛道思想?比较程朱理学与陆王心学的异同“心学”是对“理学”的继承和发展三、宋明理学的影响博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。二、理学的影响和儒学的世俗化穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧

说话:凡为人子弟须低声下气,语言详缓慢。

读书:要端正审题面对书册,详缓看字。

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓烟,不可闻饮食之声。

——译编自朱熹《童蒙须知》书院作为理学讲学场所,朱熹曾亲自创办了考亭书院等4所书院,重建了白鹿洞书院、岳麓书院等3所书院。……制定院中师生共同遵守的学规,学规的内容都是集合儒家经典中的语句而成,总结了孔孟以来的儒家礼教体系,用儒家伦理的标准去要求和规范书院师生的行为。 ——谢放《中外文化发展历程》 王阳明在南赣建立起一种乡村民众的自治组织“乡约”,并亲自撰写了约规,即《南赣乡约》。《南赣乡约》颁行以后,赣县人心淳正,守礼畏法。 这种遍及全国的学校读书,家族族规,乡村乡约民规无不体现了理学的影子,也无处不影响了国人的行为举止和道德情操。正是这种将儒学原则世俗化、生活化的努力,保证了理学所确立的原则,真正深入了社会。” ——葛兆光《中国思想史》

程颐在回答别人关于寡妇能否再嫁时说:“饿死事小,失节事大”。 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”,“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之? —清人戴震

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅 三、宋明理学的影响博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。消极:①用三纲五常维系封建专制制度,压抑、 扼杀人们的自然欲求

②存在等级尊卑、重礼轻法、重男轻女、因循守旧等观念 三、宋明理学的影响博学之 ,审问之 ,慎思之 ,明辨之 ,笃行之 。消极:①用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求

②存在等级尊卑、重礼轻法、重男轻女、因循守旧等观念 积极:塑造中华民族性格特征起了重要作用:

重视主观意志力量;

注重气节、品德;

讲求以理统情、自我节制、发奋立志;

强调人的社会责任和历史使命;

凸显人性的庄严。

今天,在这样一个多元文化交相碰撞的时刻,宋明理学再一次站在我们面前。审视它那历尽数百年沧桑的躯体,我们看到了无数在礼教压制下哭泣的生命,我们也看到了无数因追求气节品德而挺拔高大的灵魂;它充当过羁绊中国历史前进的枷索,它也曾在民族最危险的时刻激发出每个人心中最后的吼声。去蔑视,去跪拜?还是去取舍,去扬弃?这是一个摆在我们个人成长面前的终生命题,这也是摆在我们民族发展面前的永久命题。我们今天应该怎样对待宋明理学?批判、继承、改造。 去粗存精,去伪存真1.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·26)程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是( )

A.人类与自然和谐共处

B.人与万事万物皆同理

C.张扬自我的人生态度

D.无为而治的思想理念1、 “眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子;眉先生,胡后生,后生长于先生。”这是中国对联艺术中非常典型的双关联。对“朱子高于孔子”喻意的最佳解释是( )

A.朱熹建立了系统的心学理论

B.朱熹继承和发展了儒家学说

C.朱熹对儒家学说的贡献比孔子大

D.朱熹的学说更科学

2、朱熹:“凡一物上有一理,须是穷致其

理。”朱熹之“理”是指 A.宇宙万物的本原 B.“三纲五常”

C.事物的客观规律 D.良知

3.某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源

于人之自然本性,这位思想家是

A.孔子

C.朱熹B.董仲舒

D.王阳明

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术