人教版高中历史必修2第三章《近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展》检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修2第三章《近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展》检测题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 294.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-04 12:20:48 | ||

图片预览

文档简介

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

《近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展》检测题

一、单选题

1.1882年,英商魏特模等拟在上海设立纺纱厂,总理衙门明确指出:机器织布系中国创办之举,予限十年内只准许华商入股,不准另行设局……是故不准华商另行设厂,然则何能反而允许洋商设厂欤!这表明洋务派所创办的近代民用企业

A.具有垄断性与排他性 B.推动了近代民族工业发展

C.抵制了西方列强侵略 D.开启了中国的近代化历程

2.19世纪80年代,广东南海发生了机工自发捣毁裕厚昌、继昌隆及其几家丝厂的风潮。对此,当时的南海知县认为机器缫丝工厂“以一敌十,较之实夺四万四千余人之生业。夫以一家殷商之攘利,而失数万家贫户之资生…自应永远勒停以安民业”。这说明当时

A.垄断经营不利于近代工商业的发展 B.奖励实业的政策在地方遇阻

C.买办商人把持丝织品的外销 D.传统的手工业与新兴工业存在冲突

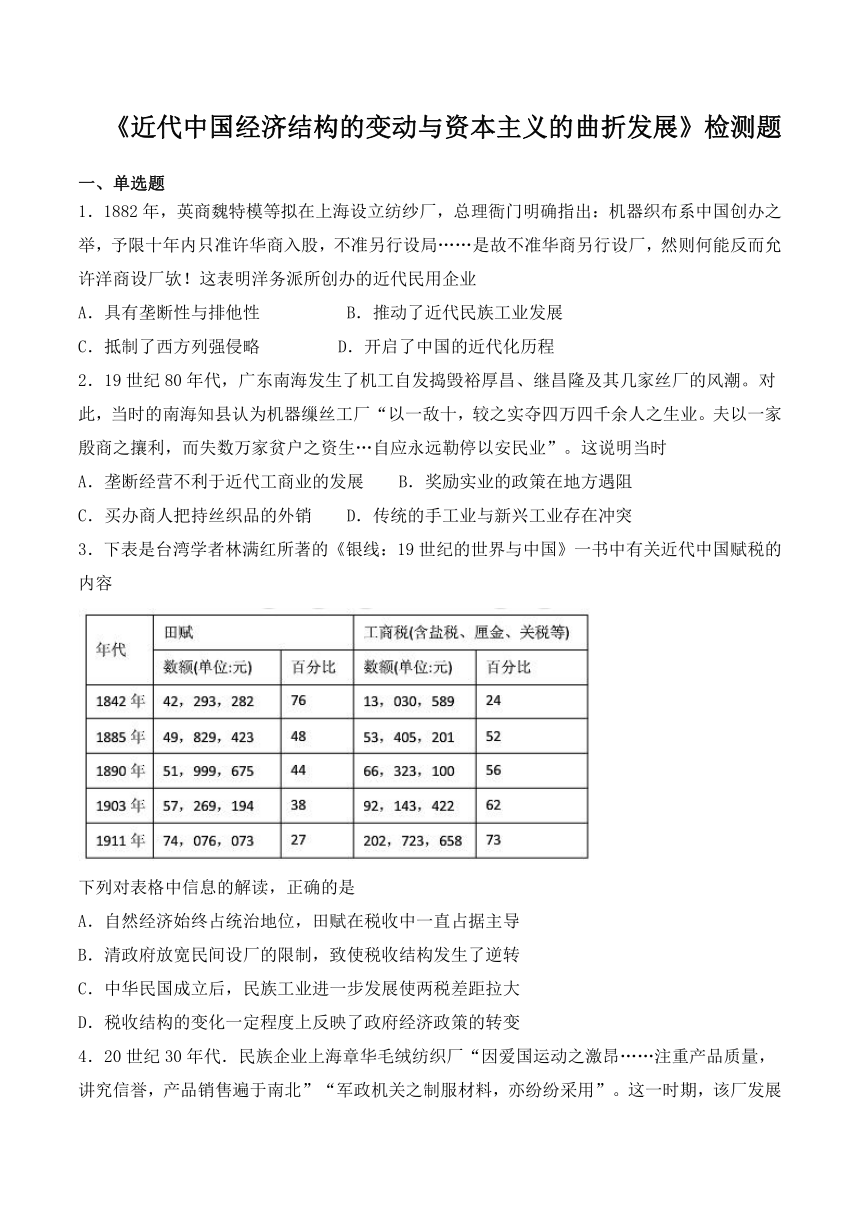

3.下表是台湾学者林满红所著的《银线:19世纪的世界与中国》一书中有关近代中国赋税的内容

下列对表格中信息的解读,正确的是

A.自然经济始终占统治地位,田赋在税收中一直占据主导

B.清政府放宽民间设厂的限制,致使税收结构发生了逆转

C.中华民国成立后,民族工业进一步发展使两税差距拉大

D.税收结构的变化一定程度上反映了政府经济政策的转变

4.20世纪30年代.民族企业上海章华毛绒纺织厂“因爱国运动之激昂……注重产品质量,讲究信誉,产品销售遍于南北”“军政机关之制服材料,亦纷纷采用”。这一时期,该厂发展的原因有

①反帝爱国运动的推动 ②政府的支持 ③列强放松侵略 ④企业经营有道

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

5.“古人忠愤,异代略同,借热情规划商情,要与前人分一席。天下兴亡,匹夫有责,望大家保全时局,莫教美利让四方。”这是20世纪重庆商务总会的一副楹联。它体现了近代工商业者的

A.重义轻利思想 B.维新图强思想 C.实业救国思想 D.中庸自保思想

6.1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水。1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。1885年,海军衙门设立。这说明

A.洋务派重视与洋人商战 B.中国近代海防意识觉醒

C.中国轮船制造技术成熟 D.中国成为近代海军强国

7.李鸿章致郭嵩焘的信中写道:“曾竭晤恭邸,极陈铁路利益……渠谓两宫亦不能定此大计……官绅禁用洋人机器,终不得放手为之……文人学士动以崇尚异端、光怪陆离见责。”这主要反映了

A.经济近代化与思想近代化脱节 B.李鸿章与文人学士为敌

C.单纯改良方式不适合近代中国 D.晚清时期文人相轻严重

8.1928年10月,南京国民政府开展提倡国货运动。规定了一些办法和措施,并要求各地举办国货运动周、召开国货运动大会。这一做法

A.扩大了中国对外贸易 B.加快工业体系的形成

C.促进民族工业的发展 D.调整失衡的国民经济

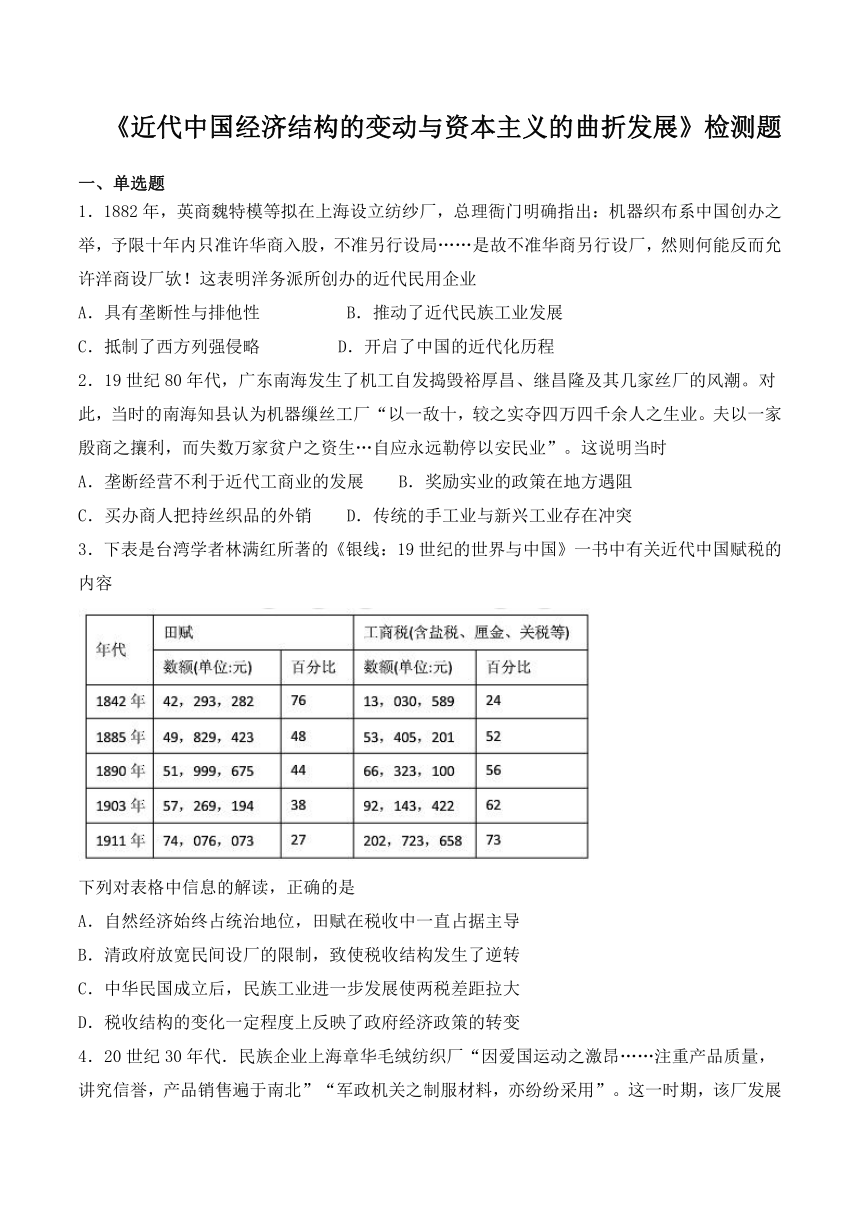

9.如果为下图选择一个图题,最为贴切的是

A.“实业救国的浪潮” B.“民族工业的春天”

C.“清王朝自救运动” D.“近代工业的起步”

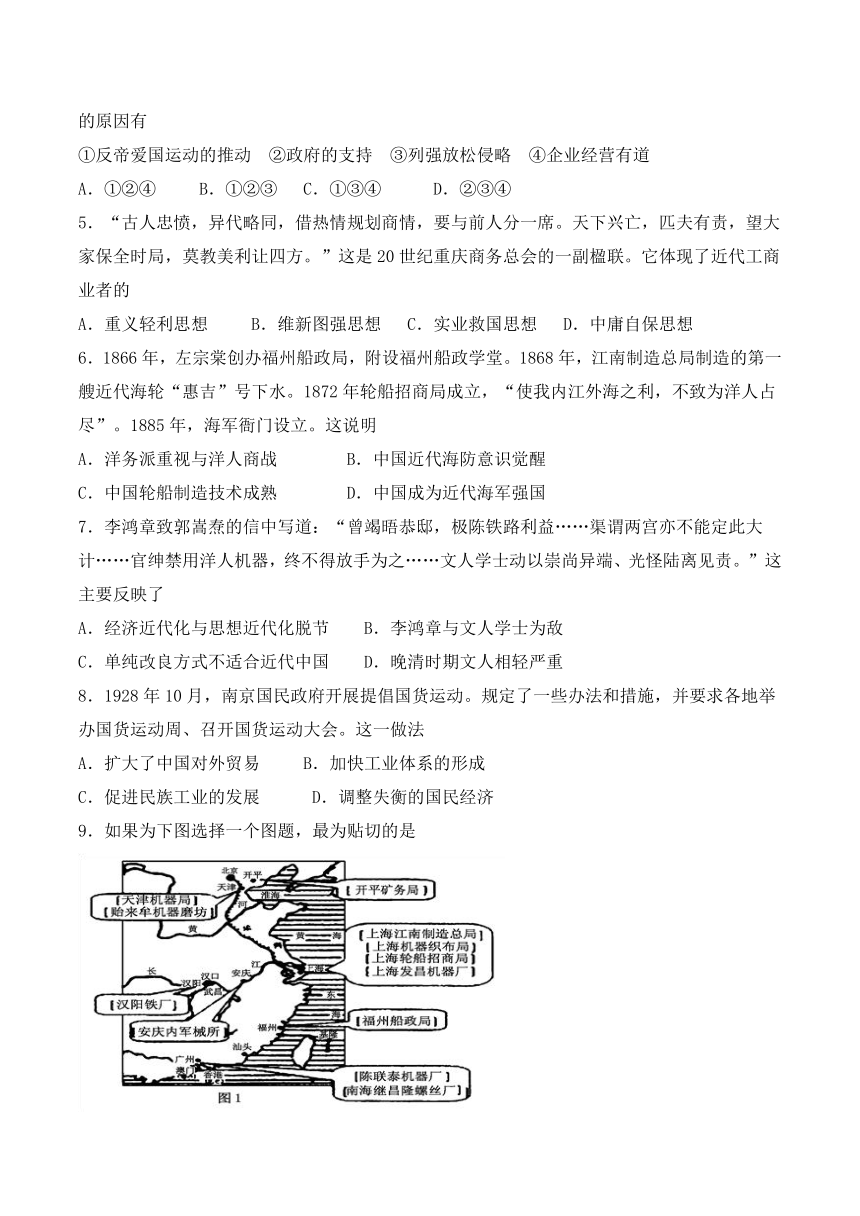

10.下图为俗称“袁大头”的一元银币,由中央银行根据北京国民政府颁布的《国币条例》统一发行。新币发行后,很快风行全国,“袁大头”逐渐成为市场流通的主币。此举

A.统一了全国流通的货币 B.结束了军阀割据的局面

C.有利于民族工业的发展 D.导致官僚资本不断膨胀

11.下表为1900-1910年中国钢铁产量及增长率变化表。据此可知,此时

时间 钢铁产量 增长量

1900年 25890吨 ——

1905年 32313吨 24.8%

1910年 119396吨 269.5%

A.民族资本主义得到长足进步 B.列强放松了经济侵略

C.新政推动了钢铁业迅速发展 D.钢铁业增长最为迅速

12.下表为南京国民政府时期中国工业产量的统计表。表中所述现象

A.为抗日战争提供了物质基础 B.得益于民族资本主义的迅速发展

C.反映了官僚资本对经济的控制 D.加剧了中国工业结构的不合理性

13.中国近代民族工业出现于

A.19世纪50年代前后 B.19世纪70年代前后

C.19世纪80年代前后 D.19世纪90年代前后

14.十九世纪前期,英国对美国、中国的贸易情况,以下何者叙述最为恰当?

A.英国自中国购丝,卖至美国,买回棉花,并以棉花卖至中国

B.英国自中国购茶,卖至美国,买回棉花,并以鸦片卖至中国

C.英国自中国购茶,卖至美国,买回玉米,并以鸦片卖至中国

D.英国自中国购丝,卖至美国,买回玉米,并以棉花卖至中国

15.下列有关20世纪初中国民族工业的表述不正确的是

A.纺织业是当时最大的新式工业

B.主要分布在沿海地区

C.在一些主要工业部门,民族资本已经超过外国资本

D.并没有形成独立完整的工业体系

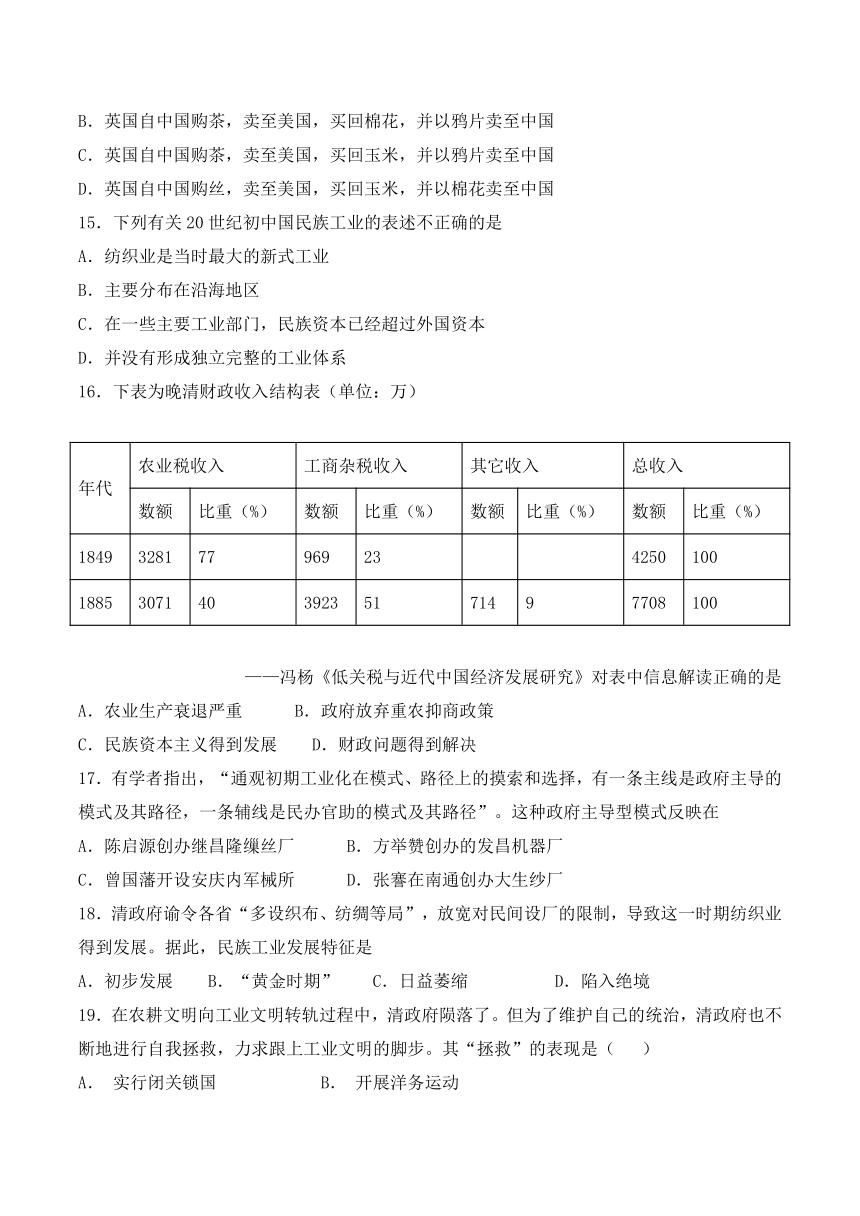

16.下表为晚清财政收入结构表(单位:万)

年代 农业税收入 工商杂税收入 其它收入 总收入

数额 比重(%) 数额 比重(%) 数额 比重(%) 数额 比重(%)

1849 3281 77 969 23 4250 100

1885 3071 40 3923 51 714 9 7708 100

——冯杨《低关税与近代中国经济发展研究》对表中信息解读正确的是

A.农业生产衰退严重 B.政府放弃重农抑商政策

C.民族资本主义得到发展 D.财政问题得到解决

17.有学者指出,“通观初期工业化在模式、路径上的摸索和选择,有一条主线是政府主导的模式及其路径,一条辅线是民办官助的模式及其路径”。这种政府主导型模式反映在

A.陈启源创办继昌隆缫丝厂 B.方举赞创办的发昌机器厂

C.曾国藩开设安庆内军械所 D.张謇在南通创办大生纱厂

18.清政府谕令各省“多设织布、纺绸等局”,放宽对民间设厂的限制,导致这一时期纺织业得到发展。据此,民族工业发展特征是

A.初步发展 B.“黄金时期” C.日益萎缩 D.陷入绝境

19.在农耕文明向工业文明转轨过程中,清政府陨落了。但为了维护自己的统治,清政府也不断地进行自我拯救,力求跟上工业文明的脚步。其“拯救”的表现是( )

A. 实行闭关锁国 B. 开展洋务运动

C. 倡导使用国货 D. 镇压太平天国运动

20.鸦片战争前夕,中国占主导地位的经济形态是( )

A.小农经济 B.外国资本主义经济

C.民族资本主义经济 D.官僚资本主义经济

二、简答题

21.人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体,利益高度融合,彼此相互依存。

17世纪末,印度的棉纺织品曾一度占据了全世界四分之一的相关贸易份额。至19世纪50年代,孟买的买办商人开始了印度工厂棉纺织业的历史。在这些工厂中,由印资开办或控制的占绝大多数。在英国的世界市场贸易霸权和枪炮推行的自由贸易政策的保护下,印棉得以大量出口中国。但孟买的工厂主们同时也要把价钱压到最低以抵御来自曼彻斯特的压力,才能得以保存它的一席之地。

——周娜《英国殖民统治与印度工业化的起步》

依据材料和所学知识,分析英国在印度工业化发展的过程中所扮演的角色。

三、材料分析题

22.阅读下列材料,解决问题.

材料一元鼎四年(前115年)汉武帝收回了郡国铸币权,由中央统一铸造五铢钱。秦汉的货币通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”、“五铢”。唐高祖武德四年(621年)统一铸造“开元通宝”钱,此后我国铜钱都以通宝、元宝相称。北宋时四川地区首先出现了“交子”。明初白银普遍流通,一两白银价值是1000文铜钱。明清时晋商在全国开设了许多“票号”经营汇兑、借贷等业务。

材料二中国出现的最早的资本主义性质的新式银行机构是由外国人设立的。清道光二十五年(1845年),英国丽如银行在香港和广州同时开设了分行,这是中国最早出现的外国银行。此后外国银行逐渐增多,并多集中在上海。1897年5月,清政府在上海成立中国通商银行,这是一家仿效西方银行成立的有限股份制银行,也是中国银行业第一家以“银行”命名的银行。从此,结束了我国银行业只有牌号(如票号“日升昌”、钱庄“福康”等)而没有“银行”字样的历史。以金融业为例,晚清改革后期,帝国沿海城市的金融业已经建立起了严格的信审、银监机构以及相关流程。

——摘编自邵娜、李婧《资本帝国主义的侵略对中国近代经济发展的影响》

材料三民国成立以后,货币制度混乱,货币种类繁多,铜币贬值,地方钞券滥发无度。1929~1933年世界经济危机期间,世界市场白银价格猛涨,中国白银大量外流,国内通货紧缩,货物滞销。1935年11月南京国民政府宣布实施法币改革,这是在中国近现代史上具有重大历史影响的事件。法币改革标志着中国的货币制度完成了由银本位货币制度向纸币制度的转变。法币的出现,为中国经济的发展提供了强有力的货币支撑,对民国时期经济的发展发挥了较大的作用。……但是国民政府利用货币发行权的集中,加强了金融垄断;又以法币系拥有法偿资格的不兑现纸币,而用膨胀发行办法填补财政赤字,导致恶性通货膨胀,成为后来国民经济崩溃的重要原因。

(1)据材料一概括中国古代货币在形成发展过程中所经历的演变趋势。简要说明哪些社会需求推动了货币的发展变化?

(2)据材料二概括近代中国银行业发展的特点。分析近代银行对中国社会发展产生了哪些影响?

(3)据材料三和所学知识,分析国民政府实行法币改革的原因及作用。

23.留学大潮与近代中国

留学是国际教育交流的重要途径。近代中国曾出现三次留学大潮,留学生西赴欧美,东渡扶桑,对近代中国社会产生了深远影响。

材料一1872年8月,包括詹天佑在内的30名幼童乘船离上海赴美,成为中国近代第一批留学生,成为当时国人“睁眼看世界”的先锋。1870年,经曾国藩同意并向清廷奏准,又与李鸿章磋商,制订了《挑选幼童前赴泰西肄业章程》十二条,最终,分四批各30名幼童赴美留学。留学生除了学习军政外,不少是学习机械、造船、铁路、采矿、邮电、农业、医学专业的,从而为中国培养了第一批实业人才。

第一批留学生在“轮船招商局”门前的合影

材料二在1896年派出第一批13名留日学生后,赴日留学日渐成风。据统计,1901年为280人,1902年9月为614人,1903年增至1300人,到1906年11月猛增至8000多人。数万留学生中,除20岁左右的年轻人居多之外,也不乏老翁、幼童和女子。大多学的是军事、政治等课程。留学生中有黄兴、秋瑾、陈独秀、鲁迅等人。

材料三中国近代史上兴起的第三次留学热潮,当时国家正处于北洋军阀黑暗统治时期,“人们感到痛苦彷徨”。法国是资产阶级自由、民主、平等思想的摇篮,于是大批“输世界文明于国内”的人们,形成了“留法勤工俭学运动”。五四运动前,留法学生不足200人,1919—1920年间,增至近1600人。这次留学热潮的最大特点是,他们把“俭学”和“勤工”、教育和生产劳动有机结合起来,“以自己的实践对传统的留学教育进行了观念、内容和形式等方面的根本性变革,开创了中国留学教育的新纪元”,涌现了一大批信仰马克思主义的新型知识分子,如周恩来、蔡和森、邓小平等。

——摘选自李玉民《中国近代留学的三次热潮》

结合材料及所学,回答问题:

(1)概括三次留学学习的主要内容有何不同?

(2)结合时代背景,分析三次留学的学习内容为何有此变化?

(3)谈谈三次留学大潮对近代中国社会的影响。

参考答案

1.A 2.D 3.D 4.A 5.C 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C 11.C 12.A 13.B 14.B 15.C 16.C 17.C 18.A 19.B 20.A

21.角色一:英国的殖民扩张破坏了印度原有的社会、经济结构;使印度成为英国原料产地、商品市场等,被卷入以英国为首的资本主义世界市场,印度成为英国的附庸;英国占据在政治、军事、资金、技术、国际贸易等多种优势,使印度工业化发展举步维艰。

角色二:客观上传播了新的生产方式,推动印度近代工业化的起步,推动了全球化的进程。

22.(1)趋势:由地方铸币到中央铸币;由文书重量向通宝、元宝演变;由金属货币向纸币演变;白银成为普遍流通货币;明清时出现较为成熟的银行。

需求:手工业和商品生产发展;国内市场的扩大;商业资本的活跃等。

(2)特点:外国在华首先开设银行;银行多开在通商口岸;清末仿效西方清政府开设了中国自己的银行;银行各项制度不断完善

影响:有利于中外贸易的发展;推动近代工业发展;便利西方列强对华资本输出等。(答到两个方面

(3)原因:国内货币制度混乱;世界经济危机波及中国;国民政府巩固统治的需要;国民经济建设运动的开展等。

作用:将金属货币改为纸币,实现了货币的近代化;推动民族资本主义经济发展;加强了金融垄断;后期滥发纸币导致国民经济崩溃等。

23.(1)材料一:学器物(或技术)材料二:学制度(或军事政治)材料三:学思想文化。

(2)第一次:两次鸦片战争惨败促使一部官员认识到西方列强的船坚炮利,遂开办洋务派遣留学,学习西方先进的科学技术以维护清朝统治。

第二次:甲午战败标志着洋务运动器物改革的失败,面对瓜分危机,仿效日本“以强敌为师”的维新变法运动开启了以变制度为目标的改革探索。

第三次:北洋军阀的独裁统治让国人感到离民主共和越来越远,促使欲“输世界文明于国内”的有识之士从思想文化层面探索救国救民的真理。

(其他言之成理的答案,也可适当赋分)

(3)本小题采用分项评分法。评分要素是:观点与论证、材料与史实、叙事与逻辑。

评分项一:观点与论证

水平1:回避问题,无观点、无论证。

水平2:观点不甚清晰;论证不尽一致、合理。

水平3:观点鲜明;论证一致、合理。

例如:留学促进了近代中国社会的现代化转型;经历了向西方学习技术到政治制度再到民主思想的由浅入深,由表及里的过程;虽然由于国内外政局不断变化,留学热潮的特点也各不相同。但是,谋求民族的独立、国家的富强则是不变的共同的主题;涌现爱国志士豪杰在近代社会各个领域,在中国近代化的进程中发挥了巨大的作用。(能从留学对近代中国经济、政治、思想、教育、军事、社会风气等其中几个方面的变革影响加以说明。)

评分项二:材料与史实

水平1:没有使用材料信息或所学知识。

水平2:能提取材料信息或使用所学知识。

水平3:能在所学知识与材料信息间建立联系,史实充分。

例如:第一次留学生归国后为引进西方技术,成为洋务的技术和实业人才,如詹天佑设计中国人第一条铁路。第二次留学在西方政治思想学说的熏陶下,成为反清爱国运动的主体,涌现一批中国民主革命运动的领导人和新文化运动的骨干分子。第三次为中国革命和中国共产党培养了一批骨干,也造就了一大批各学科领域的专家学者。

能从出国的目的、学习的内容上、出国人员回国后的作用等方面进行分析。

评分项三:叙事与逻辑

水平1:仅罗列史实。

水平2:叙述连贯通顺。

水平3:叙述结构完整。

答案第2页,总2页

《近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展》检测题

一、单选题

1.1882年,英商魏特模等拟在上海设立纺纱厂,总理衙门明确指出:机器织布系中国创办之举,予限十年内只准许华商入股,不准另行设局……是故不准华商另行设厂,然则何能反而允许洋商设厂欤!这表明洋务派所创办的近代民用企业

A.具有垄断性与排他性 B.推动了近代民族工业发展

C.抵制了西方列强侵略 D.开启了中国的近代化历程

2.19世纪80年代,广东南海发生了机工自发捣毁裕厚昌、继昌隆及其几家丝厂的风潮。对此,当时的南海知县认为机器缫丝工厂“以一敌十,较之实夺四万四千余人之生业。夫以一家殷商之攘利,而失数万家贫户之资生…自应永远勒停以安民业”。这说明当时

A.垄断经营不利于近代工商业的发展 B.奖励实业的政策在地方遇阻

C.买办商人把持丝织品的外销 D.传统的手工业与新兴工业存在冲突

3.下表是台湾学者林满红所著的《银线:19世纪的世界与中国》一书中有关近代中国赋税的内容

下列对表格中信息的解读,正确的是

A.自然经济始终占统治地位,田赋在税收中一直占据主导

B.清政府放宽民间设厂的限制,致使税收结构发生了逆转

C.中华民国成立后,民族工业进一步发展使两税差距拉大

D.税收结构的变化一定程度上反映了政府经济政策的转变

4.20世纪30年代.民族企业上海章华毛绒纺织厂“因爱国运动之激昂……注重产品质量,讲究信誉,产品销售遍于南北”“军政机关之制服材料,亦纷纷采用”。这一时期,该厂发展的原因有

①反帝爱国运动的推动 ②政府的支持 ③列强放松侵略 ④企业经营有道

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

5.“古人忠愤,异代略同,借热情规划商情,要与前人分一席。天下兴亡,匹夫有责,望大家保全时局,莫教美利让四方。”这是20世纪重庆商务总会的一副楹联。它体现了近代工商业者的

A.重义轻利思想 B.维新图强思想 C.实业救国思想 D.中庸自保思想

6.1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水。1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。1885年,海军衙门设立。这说明

A.洋务派重视与洋人商战 B.中国近代海防意识觉醒

C.中国轮船制造技术成熟 D.中国成为近代海军强国

7.李鸿章致郭嵩焘的信中写道:“曾竭晤恭邸,极陈铁路利益……渠谓两宫亦不能定此大计……官绅禁用洋人机器,终不得放手为之……文人学士动以崇尚异端、光怪陆离见责。”这主要反映了

A.经济近代化与思想近代化脱节 B.李鸿章与文人学士为敌

C.单纯改良方式不适合近代中国 D.晚清时期文人相轻严重

8.1928年10月,南京国民政府开展提倡国货运动。规定了一些办法和措施,并要求各地举办国货运动周、召开国货运动大会。这一做法

A.扩大了中国对外贸易 B.加快工业体系的形成

C.促进民族工业的发展 D.调整失衡的国民经济

9.如果为下图选择一个图题,最为贴切的是

A.“实业救国的浪潮” B.“民族工业的春天”

C.“清王朝自救运动” D.“近代工业的起步”

10.下图为俗称“袁大头”的一元银币,由中央银行根据北京国民政府颁布的《国币条例》统一发行。新币发行后,很快风行全国,“袁大头”逐渐成为市场流通的主币。此举

A.统一了全国流通的货币 B.结束了军阀割据的局面

C.有利于民族工业的发展 D.导致官僚资本不断膨胀

11.下表为1900-1910年中国钢铁产量及增长率变化表。据此可知,此时

时间 钢铁产量 增长量

1900年 25890吨 ——

1905年 32313吨 24.8%

1910年 119396吨 269.5%

A.民族资本主义得到长足进步 B.列强放松了经济侵略

C.新政推动了钢铁业迅速发展 D.钢铁业增长最为迅速

12.下表为南京国民政府时期中国工业产量的统计表。表中所述现象

A.为抗日战争提供了物质基础 B.得益于民族资本主义的迅速发展

C.反映了官僚资本对经济的控制 D.加剧了中国工业结构的不合理性

13.中国近代民族工业出现于

A.19世纪50年代前后 B.19世纪70年代前后

C.19世纪80年代前后 D.19世纪90年代前后

14.十九世纪前期,英国对美国、中国的贸易情况,以下何者叙述最为恰当?

A.英国自中国购丝,卖至美国,买回棉花,并以棉花卖至中国

B.英国自中国购茶,卖至美国,买回棉花,并以鸦片卖至中国

C.英国自中国购茶,卖至美国,买回玉米,并以鸦片卖至中国

D.英国自中国购丝,卖至美国,买回玉米,并以棉花卖至中国

15.下列有关20世纪初中国民族工业的表述不正确的是

A.纺织业是当时最大的新式工业

B.主要分布在沿海地区

C.在一些主要工业部门,民族资本已经超过外国资本

D.并没有形成独立完整的工业体系

16.下表为晚清财政收入结构表(单位:万)

年代 农业税收入 工商杂税收入 其它收入 总收入

数额 比重(%) 数额 比重(%) 数额 比重(%) 数额 比重(%)

1849 3281 77 969 23 4250 100

1885 3071 40 3923 51 714 9 7708 100

——冯杨《低关税与近代中国经济发展研究》对表中信息解读正确的是

A.农业生产衰退严重 B.政府放弃重农抑商政策

C.民族资本主义得到发展 D.财政问题得到解决

17.有学者指出,“通观初期工业化在模式、路径上的摸索和选择,有一条主线是政府主导的模式及其路径,一条辅线是民办官助的模式及其路径”。这种政府主导型模式反映在

A.陈启源创办继昌隆缫丝厂 B.方举赞创办的发昌机器厂

C.曾国藩开设安庆内军械所 D.张謇在南通创办大生纱厂

18.清政府谕令各省“多设织布、纺绸等局”,放宽对民间设厂的限制,导致这一时期纺织业得到发展。据此,民族工业发展特征是

A.初步发展 B.“黄金时期” C.日益萎缩 D.陷入绝境

19.在农耕文明向工业文明转轨过程中,清政府陨落了。但为了维护自己的统治,清政府也不断地进行自我拯救,力求跟上工业文明的脚步。其“拯救”的表现是( )

A. 实行闭关锁国 B. 开展洋务运动

C. 倡导使用国货 D. 镇压太平天国运动

20.鸦片战争前夕,中国占主导地位的经济形态是( )

A.小农经济 B.外国资本主义经济

C.民族资本主义经济 D.官僚资本主义经济

二、简答题

21.人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体,利益高度融合,彼此相互依存。

17世纪末,印度的棉纺织品曾一度占据了全世界四分之一的相关贸易份额。至19世纪50年代,孟买的买办商人开始了印度工厂棉纺织业的历史。在这些工厂中,由印资开办或控制的占绝大多数。在英国的世界市场贸易霸权和枪炮推行的自由贸易政策的保护下,印棉得以大量出口中国。但孟买的工厂主们同时也要把价钱压到最低以抵御来自曼彻斯特的压力,才能得以保存它的一席之地。

——周娜《英国殖民统治与印度工业化的起步》

依据材料和所学知识,分析英国在印度工业化发展的过程中所扮演的角色。

三、材料分析题

22.阅读下列材料,解决问题.

材料一元鼎四年(前115年)汉武帝收回了郡国铸币权,由中央统一铸造五铢钱。秦汉的货币通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”、“五铢”。唐高祖武德四年(621年)统一铸造“开元通宝”钱,此后我国铜钱都以通宝、元宝相称。北宋时四川地区首先出现了“交子”。明初白银普遍流通,一两白银价值是1000文铜钱。明清时晋商在全国开设了许多“票号”经营汇兑、借贷等业务。

材料二中国出现的最早的资本主义性质的新式银行机构是由外国人设立的。清道光二十五年(1845年),英国丽如银行在香港和广州同时开设了分行,这是中国最早出现的外国银行。此后外国银行逐渐增多,并多集中在上海。1897年5月,清政府在上海成立中国通商银行,这是一家仿效西方银行成立的有限股份制银行,也是中国银行业第一家以“银行”命名的银行。从此,结束了我国银行业只有牌号(如票号“日升昌”、钱庄“福康”等)而没有“银行”字样的历史。以金融业为例,晚清改革后期,帝国沿海城市的金融业已经建立起了严格的信审、银监机构以及相关流程。

——摘编自邵娜、李婧《资本帝国主义的侵略对中国近代经济发展的影响》

材料三民国成立以后,货币制度混乱,货币种类繁多,铜币贬值,地方钞券滥发无度。1929~1933年世界经济危机期间,世界市场白银价格猛涨,中国白银大量外流,国内通货紧缩,货物滞销。1935年11月南京国民政府宣布实施法币改革,这是在中国近现代史上具有重大历史影响的事件。法币改革标志着中国的货币制度完成了由银本位货币制度向纸币制度的转变。法币的出现,为中国经济的发展提供了强有力的货币支撑,对民国时期经济的发展发挥了较大的作用。……但是国民政府利用货币发行权的集中,加强了金融垄断;又以法币系拥有法偿资格的不兑现纸币,而用膨胀发行办法填补财政赤字,导致恶性通货膨胀,成为后来国民经济崩溃的重要原因。

(1)据材料一概括中国古代货币在形成发展过程中所经历的演变趋势。简要说明哪些社会需求推动了货币的发展变化?

(2)据材料二概括近代中国银行业发展的特点。分析近代银行对中国社会发展产生了哪些影响?

(3)据材料三和所学知识,分析国民政府实行法币改革的原因及作用。

23.留学大潮与近代中国

留学是国际教育交流的重要途径。近代中国曾出现三次留学大潮,留学生西赴欧美,东渡扶桑,对近代中国社会产生了深远影响。

材料一1872年8月,包括詹天佑在内的30名幼童乘船离上海赴美,成为中国近代第一批留学生,成为当时国人“睁眼看世界”的先锋。1870年,经曾国藩同意并向清廷奏准,又与李鸿章磋商,制订了《挑选幼童前赴泰西肄业章程》十二条,最终,分四批各30名幼童赴美留学。留学生除了学习军政外,不少是学习机械、造船、铁路、采矿、邮电、农业、医学专业的,从而为中国培养了第一批实业人才。

第一批留学生在“轮船招商局”门前的合影

材料二在1896年派出第一批13名留日学生后,赴日留学日渐成风。据统计,1901年为280人,1902年9月为614人,1903年增至1300人,到1906年11月猛增至8000多人。数万留学生中,除20岁左右的年轻人居多之外,也不乏老翁、幼童和女子。大多学的是军事、政治等课程。留学生中有黄兴、秋瑾、陈独秀、鲁迅等人。

材料三中国近代史上兴起的第三次留学热潮,当时国家正处于北洋军阀黑暗统治时期,“人们感到痛苦彷徨”。法国是资产阶级自由、民主、平等思想的摇篮,于是大批“输世界文明于国内”的人们,形成了“留法勤工俭学运动”。五四运动前,留法学生不足200人,1919—1920年间,增至近1600人。这次留学热潮的最大特点是,他们把“俭学”和“勤工”、教育和生产劳动有机结合起来,“以自己的实践对传统的留学教育进行了观念、内容和形式等方面的根本性变革,开创了中国留学教育的新纪元”,涌现了一大批信仰马克思主义的新型知识分子,如周恩来、蔡和森、邓小平等。

——摘选自李玉民《中国近代留学的三次热潮》

结合材料及所学,回答问题:

(1)概括三次留学学习的主要内容有何不同?

(2)结合时代背景,分析三次留学的学习内容为何有此变化?

(3)谈谈三次留学大潮对近代中国社会的影响。

参考答案

1.A 2.D 3.D 4.A 5.C 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C 11.C 12.A 13.B 14.B 15.C 16.C 17.C 18.A 19.B 20.A

21.角色一:英国的殖民扩张破坏了印度原有的社会、经济结构;使印度成为英国原料产地、商品市场等,被卷入以英国为首的资本主义世界市场,印度成为英国的附庸;英国占据在政治、军事、资金、技术、国际贸易等多种优势,使印度工业化发展举步维艰。

角色二:客观上传播了新的生产方式,推动印度近代工业化的起步,推动了全球化的进程。

22.(1)趋势:由地方铸币到中央铸币;由文书重量向通宝、元宝演变;由金属货币向纸币演变;白银成为普遍流通货币;明清时出现较为成熟的银行。

需求:手工业和商品生产发展;国内市场的扩大;商业资本的活跃等。

(2)特点:外国在华首先开设银行;银行多开在通商口岸;清末仿效西方清政府开设了中国自己的银行;银行各项制度不断完善

影响:有利于中外贸易的发展;推动近代工业发展;便利西方列强对华资本输出等。(答到两个方面

(3)原因:国内货币制度混乱;世界经济危机波及中国;国民政府巩固统治的需要;国民经济建设运动的开展等。

作用:将金属货币改为纸币,实现了货币的近代化;推动民族资本主义经济发展;加强了金融垄断;后期滥发纸币导致国民经济崩溃等。

23.(1)材料一:学器物(或技术)材料二:学制度(或军事政治)材料三:学思想文化。

(2)第一次:两次鸦片战争惨败促使一部官员认识到西方列强的船坚炮利,遂开办洋务派遣留学,学习西方先进的科学技术以维护清朝统治。

第二次:甲午战败标志着洋务运动器物改革的失败,面对瓜分危机,仿效日本“以强敌为师”的维新变法运动开启了以变制度为目标的改革探索。

第三次:北洋军阀的独裁统治让国人感到离民主共和越来越远,促使欲“输世界文明于国内”的有识之士从思想文化层面探索救国救民的真理。

(其他言之成理的答案,也可适当赋分)

(3)本小题采用分项评分法。评分要素是:观点与论证、材料与史实、叙事与逻辑。

评分项一:观点与论证

水平1:回避问题,无观点、无论证。

水平2:观点不甚清晰;论证不尽一致、合理。

水平3:观点鲜明;论证一致、合理。

例如:留学促进了近代中国社会的现代化转型;经历了向西方学习技术到政治制度再到民主思想的由浅入深,由表及里的过程;虽然由于国内外政局不断变化,留学热潮的特点也各不相同。但是,谋求民族的独立、国家的富强则是不变的共同的主题;涌现爱国志士豪杰在近代社会各个领域,在中国近代化的进程中发挥了巨大的作用。(能从留学对近代中国经济、政治、思想、教育、军事、社会风气等其中几个方面的变革影响加以说明。)

评分项二:材料与史实

水平1:没有使用材料信息或所学知识。

水平2:能提取材料信息或使用所学知识。

水平3:能在所学知识与材料信息间建立联系,史实充分。

例如:第一次留学生归国后为引进西方技术,成为洋务的技术和实业人才,如詹天佑设计中国人第一条铁路。第二次留学在西方政治思想学说的熏陶下,成为反清爱国运动的主体,涌现一批中国民主革命运动的领导人和新文化运动的骨干分子。第三次为中国革命和中国共产党培养了一批骨干,也造就了一大批各学科领域的专家学者。

能从出国的目的、学习的内容上、出国人员回国后的作用等方面进行分析。

评分项三:叙事与逻辑

水平1:仅罗列史实。

水平2:叙述连贯通顺。

水平3:叙述结构完整。

答案第2页,总2页

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势