部编版初三九年级语文文言文之内容理解 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版初三九年级语文文言文之内容理解 课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-05 08:56:06 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。文言文阅读之

内容理解与概括内容理解与概括“内容理解与概括”,是指对文中信息进行提炼,对所述事件或所说道理进行综合判断与推理。要求在理解分析的基础上,对文言文中重要的信息进行归纳和概括。要求能够把握关键词语、句子和段落,注意文章体裁,利用材料中的相关信息作出综合分析和准确判断。题目类型

1.内容归纳题。这种题型主要是以选择题的形式出现。解答这种题的关键是寻找中心主旨句以及重点分析议论的语句,注意人物的事迹是否张冠李戴,事件的时间是否准确,人物性格陈述是否恰当等。

2.理解感悟题。这种题型主要是以问答题的形式出现。解答这种题的关键是正确理解文章的内容领会文章的主题。备考方略1.转变阅读观念

转变阅读观念,把文言文当作文章来阅读,因为古文也是“文”,而不是一堆古汉语的材料。突出考查同学们在语境中理解词语的能力,强化对文章内容的分析和概括。2.由课内而课外,做好能力迁移

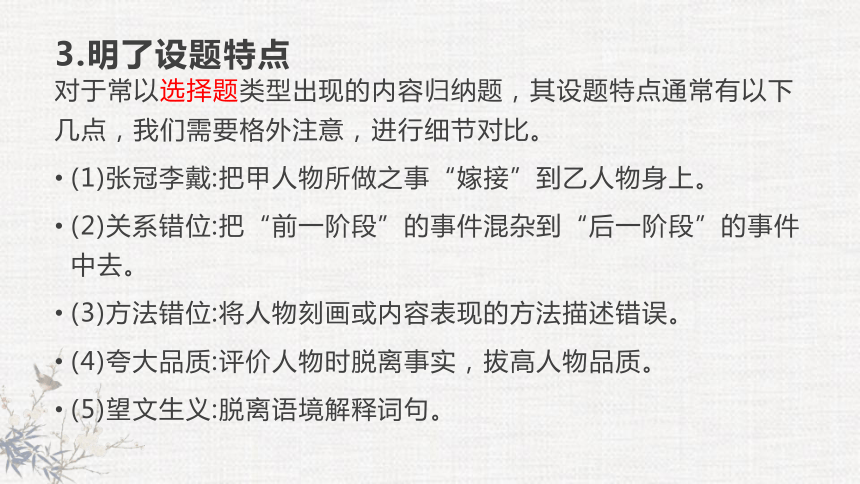

文言文命题以取材于课外的材料为主,很少直接取材于课内,但其解题的依据、方法,乃至于技巧都存在于课内。课本文言文的复习很重要,一定要认真复习,做到消化吸收,惟有“得法于课内”,才能“得益于课外”。3.明了设题特点对于常以选择题类型出现的内容归纳题,其设题特点通常有以下几点,我们需要格外注意,进行细节对比。

(1)张冠李戴:把甲人物所做之事“嫁接”到乙人物身上。

(2)关系错位:把“前一阶段”的事件混杂到“后一阶段”的事件中去。

(3)方法错位:将人物刻画或内容表现的方法描述错误。

(4)夸大品质:评价人物时脱离事实,拔高人物品质。

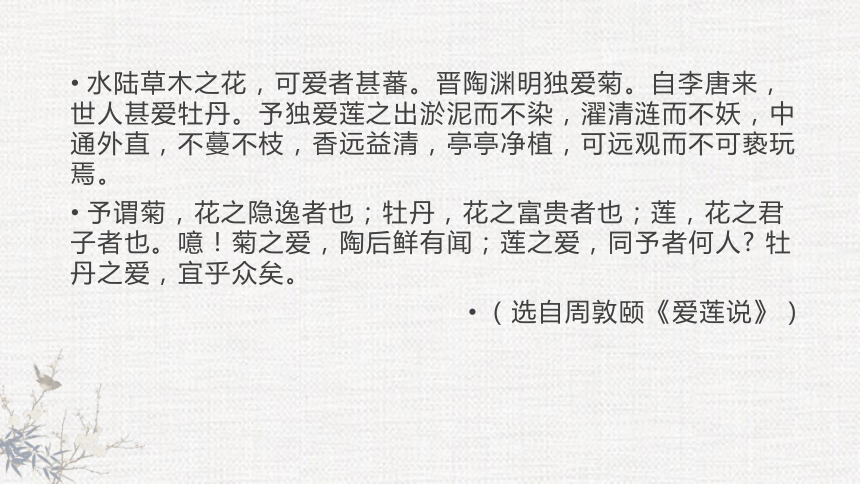

(5)望文生义:脱离语境解释词句。水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人? 牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)1、下面对《爱莲说》原文理解不正确的一项是( )

A.陶渊明“独爱菊”周敦颐“独爱莲”表现了他们处世态度有相同之处,也有不同之处。

B.借赞美莲来歌颂君子的坚贞气节,表现了作者的安贫乐道、孤高自许的生活态度。

C.“中通外直,不蔓不枝”象征君子特立独行,正直不苟,豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿质。

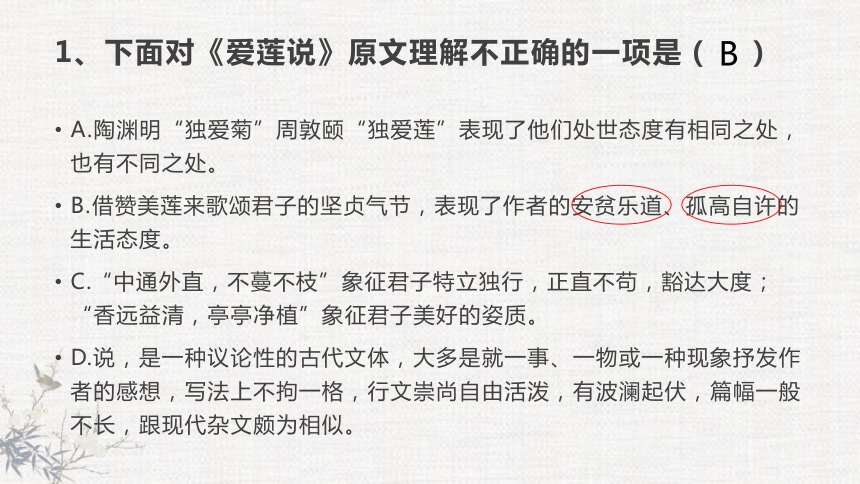

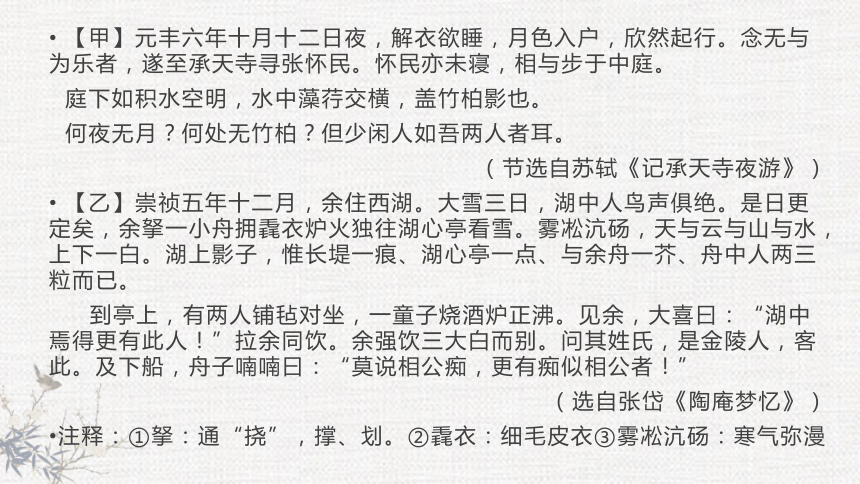

D.说,是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。B【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(节选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟拥毳衣炉火独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(选自张岱《陶庵梦忆》)

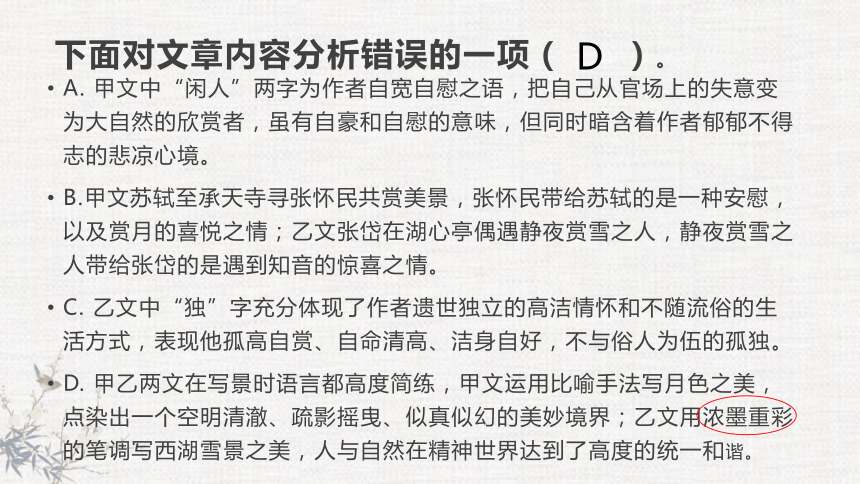

注释:①拏:通“挠”,撑、划。②毳衣:细毛皮衣③雾凇沆砀:寒气弥漫下面对文章内容分析错误的一项( )。

A. 甲文中“闲人”两字为作者自宽自慰之语,把自己从官场上的失意变为大自然的欣赏者,虽有自豪和自慰的意味,但同时暗含着作者郁郁不得志的悲凉心境。

B.甲文苏轼至承天寺寻张怀民共赏美景,张怀民带给苏轼的是一种安慰,以及赏月的喜悦之情;乙文张岱在湖心亭偶遇静夜赏雪之人,静夜赏雪之人带给张岱的是遇到知音的惊喜之情。

C. 乙文中“独”字充分体现了作者遗世独立的高洁情怀和不随流俗的生活方式,表现他孤高自赏、自命清高、洁身自好,不与俗人为伍的孤独。

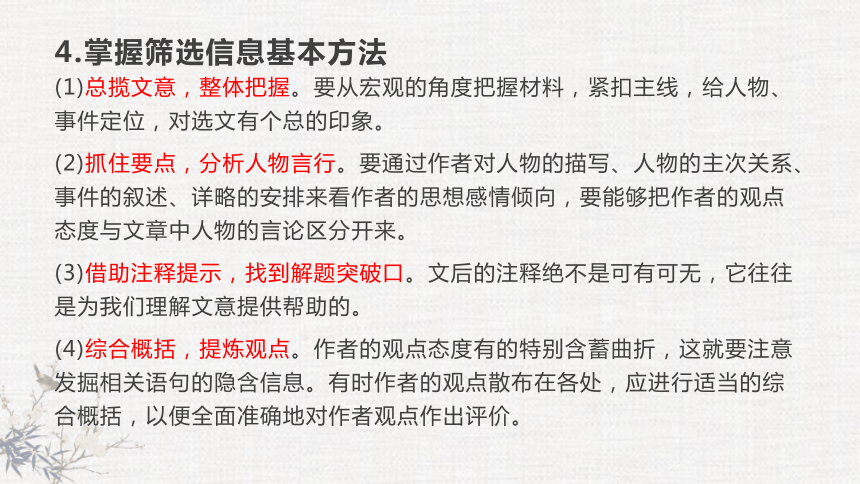

D. 甲乙两文在写景时语言都高度简练,甲文运用比喻手法写月色之美,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界;乙文用浓墨重彩的笔调写西湖雪景之美,人与自然在精神世界达到了高度的统一和谐。D4.掌握筛选信息基本方法(1)总揽文意,整体把握。要从宏观的角度把握材料,紧扣主线,给人物、事件定位,对选文有个总的印象。

(2)抓住要点,分析人物言行。要通过作者对人物的描写、人物的主次关系、事件的叙述、详略的安排来看作者的思想感情倾向,要能够把作者的观点态度与文章中人物的言论区分开来。

(3)借助注释提示,找到解题突破口。文后的注释绝不是可有可无,它往往是为我们理解文意提供帮助的。

(4)综合概括,提炼观点。作者的观点态度有的特别含蓄曲折,这就要注意发掘相关语句的隐含信息。有时作者的观点散布在各处,应进行适当的综合概括,以便全面准确地对作者观点作出评价。题型解读

内容理解

1.归纳内容要点。

2.概括作者情感和观点。

3分析人物形象。

4.表达本人感悟。

5.文本内容延伸。

答案要求

一、要求答案用文中的话表述。

二、答案用自己的话表述。技巧攻略1、归纳内容要点

一、从文中主要事件入手。

ニ、从文首引语入手。

三、从文中重要语句入手。

四、从文末议论入手。提取信息法十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未偏,民弗从也。”公日:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗补也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿日:“未可。”齐人三鼓。刿日:“可矣。”齐师败绩,公将驰之。刿日:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”毛泽东在《中国革命战争的战略问题》一文中,对长勺之战给予很高的评价,说鲁国“采取了‘敌疲我打’的方针,打胜了齐军,造成中国战争史中弱军战胜强军的有名战例”。

【甲】文中曹刿的哪句话体现了“‘敌疲我打’的方针”?

一鼓作气,再而衰,三而竭.(答“彼竭我盈,故克之”亦可)【甲】 自三峡七百里中, 两岸连山, 略无阙处。 重岩叠嶂, 隐天蔽日, 自非亭午夜分, 不见曦月。

至于夏水襄陵, 沿溯阻绝。 或王命急宣, 有时朝发白帝, 暮到江陵, 其间千二百里, 虽乘奔御风, 不以疾也。

春冬之时, 则素湍绿潭, 回清倒影, 绝巘多生怪柏, 悬泉瀑布, 飞漱其间, 清荣峻茂, 良多趣味。

每至晴初霜旦, 林寒涧肃, 常有高猿长啸, 属引凄异, 空谷传响, 哀转久绝。 故渔者歌曰: “巴东三峡巫峡长, 猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】此石经始禹凿①;河中漱广②,夹岸崇深③,倾崖返捍④,巨石临危,若坠复倚。古之人有言:“水非石凿,而能入石。”信哉!其中水流交冲,素气云浮,往来遥观者,常若雾露沾人,窥深悸魄⑤。其水尚奔浪万寻⑥,悬流千丈,浑洪赑怒⑦,鼓若山腾⑧,浚波颓垒⑨,迄于下口。方知慎子下龙门,流浮竹,非驷马之追也⑩。

(选自郦道元《河水龙门》)

【注释】①经始:开始。禹:治水的大禹。②广:开阔。③崇深:高深。④捍:捍卫。⑤深:深处。 悸:惊动。魄:心魂。⑥寻:古代八尺为一寻。⑦浑洪:水势浩大。赑(bì):传说中的一种动物,像龟。⑧ 鼓:鼓荡。山腾:像山腾起。⑨浚(jùn)波:大的波浪。⑩慎子:慎到,战国时人,著有《慎子》,说:“河下龙 门,其流,驶如竹箭,驷马追之不及。”甲乙两文都写了水,试比较两文中水的特点的异同。

①相同点:两文中的水都有急、大的特点。?

不同点:甲文中除了写出夏水急、大的特点外,还写出了春冬之水清静(清澈)的特点。

评分标准:4分。相同点2分,扣住“急”“大”两个特点即可;不同点2分,扣住?“清”的特点即可2、概括作者情感和观点

一、从选文中具体的一事、一言、一行入手。

二、从对文中关键语句的理解入手

三、从作者对人物、事件的好恶情感入手

四、从对文中隐含信息的合理推断入手分析探究法从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。《小石潭记》

下面的句子流露出作者怎样的思想感情?

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

参考答案

流露出作者内心孤寂、凄凉、忧伤的思想感情。3、分析人物形象

一、从人物语言入手。

二、从人物行动入手。

三、从人物心理入手。

四、从人物周边人对其态度入手。

五、从作者流露的情感入手。细节分析法4、表达本人感悟

一、从对文本感悟的最深刻处入手。

二、从自己知识储备的最坚实处入手。

三、从最具个性化的解读处入手。寻点生发法【甲】《邹忌讽齐王纳谏》第二段

【乙】贞观二年,太宗谓侍臣曰:“朕尝谓贪人不解爱财也。至如内外官五品以上,禄秩优厚,一年所得其数自多。若受人财贿,不过数万。一朝彰露,禄秩削夺,此岂是解爱财物?规小得而大失者也。昔公仪休性嗜鱼,而不受人鱼,其鱼长存。且为主贪,必丧其国;为臣贪,必亡其身。《诗)云:大风有隧,贪人败类。固非谬言也。昔秦惠王欲伐蜀,不知其径,乃刻五石牛,置金其后,蜀人见之,以为牛能便金。蜀王使五丁力士拖牛入蜀,道成。秦师随而伐之,蜀国遂亡。汉大司农田延年赃贿三千万、事觉自死。如此之流,何可胜记!朕今以蜀王为元龟”,卿等亦须以延年为覆辙也。”

(选自《贞观政要·贫》)

【注释】①禄秩:奉禄秩爵。②规:贪求。③公仪体:战国时鲁相。④大风有隧,贪人败类:大风刮得猛烈,贪人败坏族类。是说一人贪会贻害很多人。⑤大司农:官名。汉武帝时置大司农,掌钱谷之事。⑥元龟:本指次意。这里引申为“可作借鉴的例子”。参考译文:

贞观二年,唐太宗对侍臣说:“我曾经说过,贪婪的人不知道如何爱惜财物。像五品以上的官员,他们高官厚禄,一年所得的财物,数目非常大。如果接受别人的贿赂,数目不过几万。然而,一旦丑行暴露,就会被革去官职和俸禄,这样做,哪里是爱惜钱财呢?他们是因小失大,得不偿失。过去,鲁国的丞相公仪休很喜欢吃鱼,但从不接受别人进献的鱼,因此他得以长期享受鱼的美味。国君贪婪,必定亡国;臣子贪婪,必定丧命。《诗经》上写道:‘大风刮得迅猛,贪心的人败坏家族。’所言不虚啊!过去,秦惠公要攻打蜀国,但不熟悉蜀国的道路,于是,他叫人刻了五头石牛,并把金子放在石牛身后。蜀国人看见了,以为石牛可以屙金子。蜀王便叫五个大力士把石牛拖到蜀国去,由秦入蜀的道路就这样开辟出来了。于是,秦国大军尾随而至,灭掉了蜀国。汉代,大司农田延年接受贿赂三千万,事发他自杀身亡。这样的例子,不胜枚举。我现在以蜀王为借鉴,你们也要把田延年当做前车之鉴。”请根据甲乙两文分别谈谈从两文中分别获得的启示。

【甲】 为人要善于听众别人意见,尽力改正自己的缺点;

【乙】做人不要贪婪,贪婪会让利令智昏,失去应有利益5、文本内容延伸

一、紧扣文本,以文本为构想答案的出发点。

二、审清题意,以题目要求为答案的归宿点。

三、合理想象,以合情合理的人物添加、细节描写、场景烘托和独特评价等,作为使答案内容更为丰富生动的手段。联想加工法本文中齐威王和邹忌个性鮮明,你更欣赏哪一位,说说你的看法

示例1:

我更欣赏邹忌,因为邹忌能用生动委婉的方式劝说,我从他身上学到了与他人交往的艺术。

示例2:

我更欣赏齐王,他能够正视自己的不足,接受他人规劝。我看到了他宽广的胸怀。解题策略

一、在疏通文意的基础上整体把握,结合整篇文章及背景材料理解文本内容、思想观点、层段大意等。

二、结合自身实际在反复诵读的过程中加深对文章情感及蕴涵道理等的理解。

三、答题时力求做到读懂文句、审题精确、抓住关键、联系实际、通盘考虑。

归纳内容要点

概括作者情感和观点

分析人物形象

表达本人感悟

文本内容延伸文言文内容理解题型

1.内容归纳题。这种题型主要是以选择题的形式出现。解答这种题的关键是寻找中心主旨句以及重点分析议论的语句,注意人物的事迹是否张冠李戴,事件的时间是否准确,人物性格陈述是否恰当等。

2.理解感悟题。这种题型主要是以问答题的形式出现。解答这种题的关键是正确理解文章的内容领会文章的主题。备考方略1.转变阅读观念

转变阅读观念,把文言文当作文章来阅读,因为古文也是“文”,而不是一堆古汉语的材料。突出考查同学们在语境中理解词语的能力,强化对文章内容的分析和概括。2.由课内而课外,做好能力迁移

文言文命题以取材于课外的材料为主,很少直接取材于课内,但其解题的依据、方法,乃至于技巧都存在于课内。课本文言文的复习很重要,一定要认真复习,做到消化吸收,惟有“得法于课内”,才能“得益于课外”。3.明了设题特点对于常以选择题类型出现的内容归纳题,其设题特点通常有以下几点,我们需要格外注意,进行细节对比。

(1)张冠李戴:把甲人物所做之事“嫁接”到乙人物身上。

(2)关系错位:把“前一阶段”的事件混杂到“后一阶段”的事件中去。

(3)方法错位:将人物刻画或内容表现的方法描述错误。

(4)夸大品质:评价人物时脱离事实,拔高人物品质。

(5)望文生义:脱离语境解释词句。水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人? 牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)1、下面对《爱莲说》原文理解不正确的一项是( )

A.陶渊明“独爱菊”周敦颐“独爱莲”表现了他们处世态度有相同之处,也有不同之处。

B.借赞美莲来歌颂君子的坚贞气节,表现了作者的安贫乐道、孤高自许的生活态度。

C.“中通外直,不蔓不枝”象征君子特立独行,正直不苟,豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿质。

D.说,是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。B【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(节选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟拥毳衣炉火独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(选自张岱《陶庵梦忆》)

注释:①拏:通“挠”,撑、划。②毳衣:细毛皮衣③雾凇沆砀:寒气弥漫下面对文章内容分析错误的一项( )。

A. 甲文中“闲人”两字为作者自宽自慰之语,把自己从官场上的失意变为大自然的欣赏者,虽有自豪和自慰的意味,但同时暗含着作者郁郁不得志的悲凉心境。

B.甲文苏轼至承天寺寻张怀民共赏美景,张怀民带给苏轼的是一种安慰,以及赏月的喜悦之情;乙文张岱在湖心亭偶遇静夜赏雪之人,静夜赏雪之人带给张岱的是遇到知音的惊喜之情。

C. 乙文中“独”字充分体现了作者遗世独立的高洁情怀和不随流俗的生活方式,表现他孤高自赏、自命清高、洁身自好,不与俗人为伍的孤独。

D. 甲乙两文在写景时语言都高度简练,甲文运用比喻手法写月色之美,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界;乙文用浓墨重彩的笔调写西湖雪景之美,人与自然在精神世界达到了高度的统一和谐。D4.掌握筛选信息基本方法(1)总揽文意,整体把握。要从宏观的角度把握材料,紧扣主线,给人物、事件定位,对选文有个总的印象。

(2)抓住要点,分析人物言行。要通过作者对人物的描写、人物的主次关系、事件的叙述、详略的安排来看作者的思想感情倾向,要能够把作者的观点态度与文章中人物的言论区分开来。

(3)借助注释提示,找到解题突破口。文后的注释绝不是可有可无,它往往是为我们理解文意提供帮助的。

(4)综合概括,提炼观点。作者的观点态度有的特别含蓄曲折,这就要注意发掘相关语句的隐含信息。有时作者的观点散布在各处,应进行适当的综合概括,以便全面准确地对作者观点作出评价。题型解读

内容理解

1.归纳内容要点。

2.概括作者情感和观点。

3分析人物形象。

4.表达本人感悟。

5.文本内容延伸。

答案要求

一、要求答案用文中的话表述。

二、答案用自己的话表述。技巧攻略1、归纳内容要点

一、从文中主要事件入手。

ニ、从文首引语入手。

三、从文中重要语句入手。

四、从文末议论入手。提取信息法十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未偏,民弗从也。”公日:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗补也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿日:“未可。”齐人三鼓。刿日:“可矣。”齐师败绩,公将驰之。刿日:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”毛泽东在《中国革命战争的战略问题》一文中,对长勺之战给予很高的评价,说鲁国“采取了‘敌疲我打’的方针,打胜了齐军,造成中国战争史中弱军战胜强军的有名战例”。

【甲】文中曹刿的哪句话体现了“‘敌疲我打’的方针”?

一鼓作气,再而衰,三而竭.(答“彼竭我盈,故克之”亦可)【甲】 自三峡七百里中, 两岸连山, 略无阙处。 重岩叠嶂, 隐天蔽日, 自非亭午夜分, 不见曦月。

至于夏水襄陵, 沿溯阻绝。 或王命急宣, 有时朝发白帝, 暮到江陵, 其间千二百里, 虽乘奔御风, 不以疾也。

春冬之时, 则素湍绿潭, 回清倒影, 绝巘多生怪柏, 悬泉瀑布, 飞漱其间, 清荣峻茂, 良多趣味。

每至晴初霜旦, 林寒涧肃, 常有高猿长啸, 属引凄异, 空谷传响, 哀转久绝。 故渔者歌曰: “巴东三峡巫峡长, 猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】此石经始禹凿①;河中漱广②,夹岸崇深③,倾崖返捍④,巨石临危,若坠复倚。古之人有言:“水非石凿,而能入石。”信哉!其中水流交冲,素气云浮,往来遥观者,常若雾露沾人,窥深悸魄⑤。其水尚奔浪万寻⑥,悬流千丈,浑洪赑怒⑦,鼓若山腾⑧,浚波颓垒⑨,迄于下口。方知慎子下龙门,流浮竹,非驷马之追也⑩。

(选自郦道元《河水龙门》)

【注释】①经始:开始。禹:治水的大禹。②广:开阔。③崇深:高深。④捍:捍卫。⑤深:深处。 悸:惊动。魄:心魂。⑥寻:古代八尺为一寻。⑦浑洪:水势浩大。赑(bì):传说中的一种动物,像龟。⑧ 鼓:鼓荡。山腾:像山腾起。⑨浚(jùn)波:大的波浪。⑩慎子:慎到,战国时人,著有《慎子》,说:“河下龙 门,其流,驶如竹箭,驷马追之不及。”甲乙两文都写了水,试比较两文中水的特点的异同。

①相同点:两文中的水都有急、大的特点。?

不同点:甲文中除了写出夏水急、大的特点外,还写出了春冬之水清静(清澈)的特点。

评分标准:4分。相同点2分,扣住“急”“大”两个特点即可;不同点2分,扣住?“清”的特点即可2、概括作者情感和观点

一、从选文中具体的一事、一言、一行入手。

二、从对文中关键语句的理解入手

三、从作者对人物、事件的好恶情感入手

四、从对文中隐含信息的合理推断入手分析探究法从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。《小石潭记》

下面的句子流露出作者怎样的思想感情?

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

参考答案

流露出作者内心孤寂、凄凉、忧伤的思想感情。3、分析人物形象

一、从人物语言入手。

二、从人物行动入手。

三、从人物心理入手。

四、从人物周边人对其态度入手。

五、从作者流露的情感入手。细节分析法4、表达本人感悟

一、从对文本感悟的最深刻处入手。

二、从自己知识储备的最坚实处入手。

三、从最具个性化的解读处入手。寻点生发法【甲】《邹忌讽齐王纳谏》第二段

【乙】贞观二年,太宗谓侍臣曰:“朕尝谓贪人不解爱财也。至如内外官五品以上,禄秩优厚,一年所得其数自多。若受人财贿,不过数万。一朝彰露,禄秩削夺,此岂是解爱财物?规小得而大失者也。昔公仪休性嗜鱼,而不受人鱼,其鱼长存。且为主贪,必丧其国;为臣贪,必亡其身。《诗)云:大风有隧,贪人败类。固非谬言也。昔秦惠王欲伐蜀,不知其径,乃刻五石牛,置金其后,蜀人见之,以为牛能便金。蜀王使五丁力士拖牛入蜀,道成。秦师随而伐之,蜀国遂亡。汉大司农田延年赃贿三千万、事觉自死。如此之流,何可胜记!朕今以蜀王为元龟”,卿等亦须以延年为覆辙也。”

(选自《贞观政要·贫》)

【注释】①禄秩:奉禄秩爵。②规:贪求。③公仪体:战国时鲁相。④大风有隧,贪人败类:大风刮得猛烈,贪人败坏族类。是说一人贪会贻害很多人。⑤大司农:官名。汉武帝时置大司农,掌钱谷之事。⑥元龟:本指次意。这里引申为“可作借鉴的例子”。参考译文:

贞观二年,唐太宗对侍臣说:“我曾经说过,贪婪的人不知道如何爱惜财物。像五品以上的官员,他们高官厚禄,一年所得的财物,数目非常大。如果接受别人的贿赂,数目不过几万。然而,一旦丑行暴露,就会被革去官职和俸禄,这样做,哪里是爱惜钱财呢?他们是因小失大,得不偿失。过去,鲁国的丞相公仪休很喜欢吃鱼,但从不接受别人进献的鱼,因此他得以长期享受鱼的美味。国君贪婪,必定亡国;臣子贪婪,必定丧命。《诗经》上写道:‘大风刮得迅猛,贪心的人败坏家族。’所言不虚啊!过去,秦惠公要攻打蜀国,但不熟悉蜀国的道路,于是,他叫人刻了五头石牛,并把金子放在石牛身后。蜀国人看见了,以为石牛可以屙金子。蜀王便叫五个大力士把石牛拖到蜀国去,由秦入蜀的道路就这样开辟出来了。于是,秦国大军尾随而至,灭掉了蜀国。汉代,大司农田延年接受贿赂三千万,事发他自杀身亡。这样的例子,不胜枚举。我现在以蜀王为借鉴,你们也要把田延年当做前车之鉴。”请根据甲乙两文分别谈谈从两文中分别获得的启示。

【甲】 为人要善于听众别人意见,尽力改正自己的缺点;

【乙】做人不要贪婪,贪婪会让利令智昏,失去应有利益5、文本内容延伸

一、紧扣文本,以文本为构想答案的出发点。

二、审清题意,以题目要求为答案的归宿点。

三、合理想象,以合情合理的人物添加、细节描写、场景烘托和独特评价等,作为使答案内容更为丰富生动的手段。联想加工法本文中齐威王和邹忌个性鮮明,你更欣赏哪一位,说说你的看法

示例1:

我更欣赏邹忌,因为邹忌能用生动委婉的方式劝说,我从他身上学到了与他人交往的艺术。

示例2:

我更欣赏齐王,他能够正视自己的不足,接受他人规劝。我看到了他宽广的胸怀。解题策略

一、在疏通文意的基础上整体把握,结合整篇文章及背景材料理解文本内容、思想观点、层段大意等。

二、结合自身实际在反复诵读的过程中加深对文章情感及蕴涵道理等的理解。

三、答题时力求做到读懂文句、审题精确、抓住关键、联系实际、通盘考虑。

归纳内容要点

概括作者情感和观点

分析人物形象

表达本人感悟

文本内容延伸文言文内容理解题型