部编版初三九年级语文 文言文阅读-归纳主旨,评价人物 课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版初三九年级语文 文言文阅读-归纳主旨,评价人物 课件(共26张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 324.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-05 09:01:43 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。文言文阅读

之归纳主旨,评价人物教学目标:1、学习归纳、概括内容主旨,提高阅读文言文的能力;

2、读懂全文,学会分析人物形象,评价人物;

3、掌握答题思路,灵活运用。

教学重点、难点:

掌握归纳文章主旨,分析人物形象的方法,提高阅读文言文的能力。一、考点分析从形式上看主要有:选择题、填空题、问答题;

从内容上看,主要有:筛选信息、概括内容、理解内涵、把握情感、分析态度、品味人物、感悟启示等.

纵观近几年文言文中的文意理解题,主要考查点有:1.根据要求筛选文中信息并加以概括;2.分析文中人物形象;3.分析文中感情或概括文章主旨;4.截取语句进行想象性描述;5.拟写从文中获得的启发或感悟.二、归纳主旨:“归纳内容要点,概括中心意思”,是文言文阅读的重点,同时也是难点。它要求学生全面准确地把握文章的内容,并对文章中所述的事件或所论述道理进行综合性分析、判断,进而推理概括。这种考查应用性、综合性强。

【常见题型】

1、....表达的观点是什么?

2、简要概括全文的主旨/简要概括某段的中心意思

3、填空题:理解文章内容,按要求,用原句填空

4、选择题:下列对文章内容理解不正确/(正确)的一项是() 【答题思路】 1、整体阅读,总体把握,依据文体特点抓重点

(1)文章写了一些什么人的一些什么事;(2)事情的发生、发展和结局如何;(3)文章说了一些什么道理或观点;(4)是以什么作为说理依据的。

2、抓中心句、找关键句,理清文章的层次

如《送东阳马生序》中段末的“盖余之勤且艰若此”是主旨句;《马说》中文末的“其真无马耶?其真不知马也”是主旨句。

3、在把握要点和中心的基础上,分析判断细节

4、充分利用各种信息,加深对文章内容及主旨的理解。

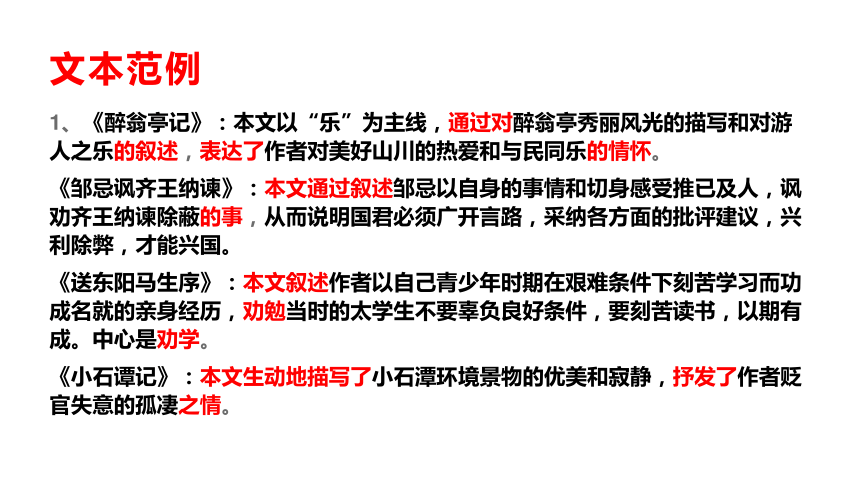

归纳、概括时,要注意充分利用文章的题目、文中或文后的注释、文章出处、作者情况等信息,结合学过的有关知识作综合分析,从而多方面理解文章的内容。文本范例1、《醉翁亭记》:本文以“乐”为主线,通过对醉翁亭秀丽风光的描写和对游人之乐的叙述,表达了作者对美好山川的热爱和与民同乐的情怀。

《邹忌讽齐王纳谏》:本文通过叙述邹忌以自身的事情和切身感受推已及人,讽劝齐王纳谏除蔽的事,从而说明国君必须广开言路,采纳各方面的批评建议,兴利除弊,才能兴国。

《送东阳马生序》:本文叙述作者以自己青少年时期在艰难条件下刻苦学习而功成名就的亲身经历,劝勉当时的太学生不要辜负良好条件,要刻苦读书,以期有成。中心是劝学。

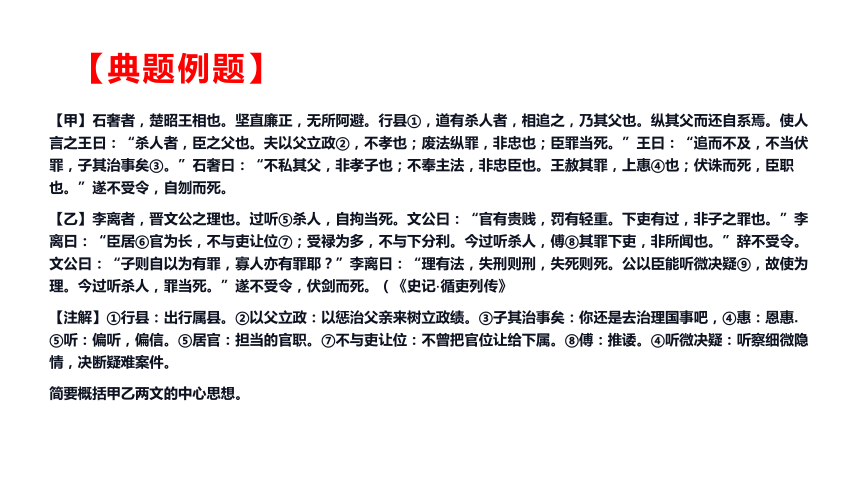

《小石谭记》:本文生动地描写了小石潭环境景物的优美和寂静,抒发了作者贬官失意的孤凄之情。 【典题例题】 【甲】石奢者,楚昭王相也。坚直廉正,无所阿避。行县①,道有杀人者,相追之,乃其父也。纵其父而还自系焉。使人言之王曰:“杀人者,臣之父也。夫以父立政②,不孝也;废法纵罪,非忠也;臣罪当死。”王曰:“追而不及,不当伏罪,子其治事矣③。”石奢曰:“不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。王赦其罪,上惠④也;伏诛而死,臣职也。”遂不受令,自刎而死。

【乙】李离者,晋文公之理也。过听⑤杀人,自拘当死。文公曰:“官有贵贱,罚有轻重。下吏有过,非子之罪也。”李离曰:“臣居⑥官为长,不与吏让位⑦;受禄为多,不与下分利。今过听杀人,傅⑧其罪下吏,非所闻也。”辞不受令。文公曰:“子则自以为有罪,寡人亦有罪耶?”李离曰:“理有法,失刑则刑,失死则死。公以臣能听微决疑⑨,故使为理。今过听杀人,罪当死。”遂不受令,伏剑而死。(《史记·循吏列传》

【注解】①行县:出行属县。②以父立政:以惩治父亲来树立政绩。③子其治事矣:你还是去治理国事吧,④惠:恩惠.⑤听:偏听,偏信。⑤居官:担当的官职。⑦不与吏让位:不曾把官位让给下属。⑧傅:推诿。④听微决疑:听察细微隐情,决断疑难案件。

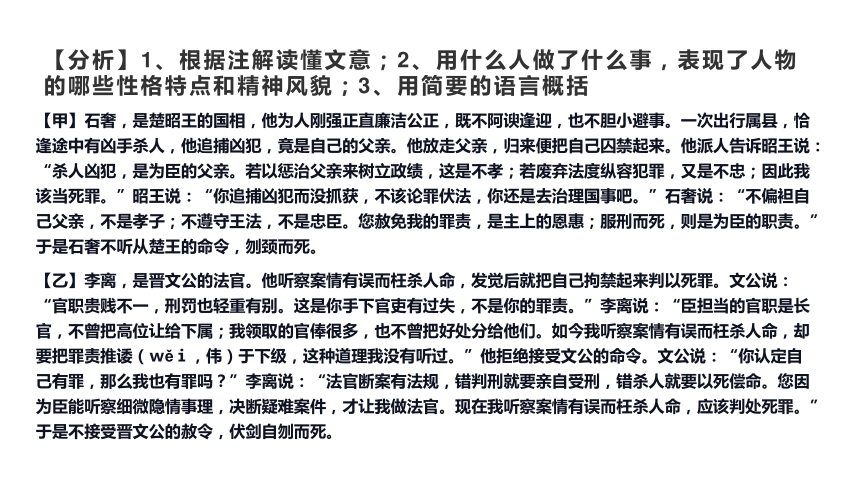

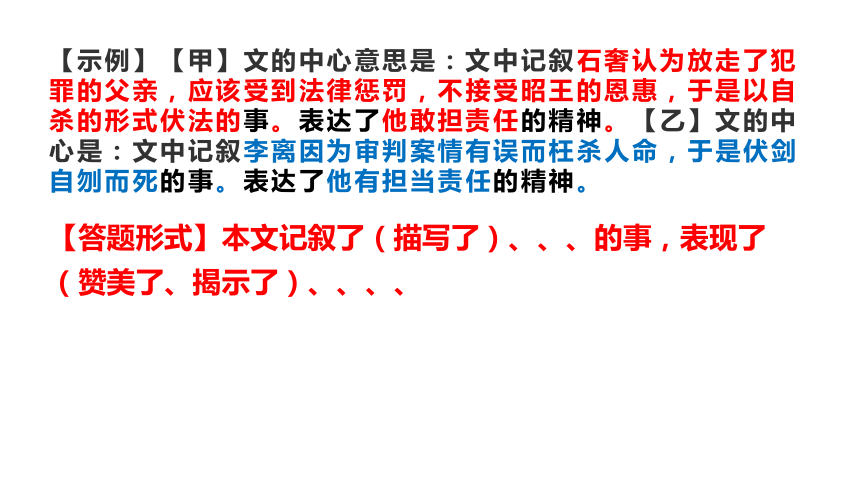

简要概括甲乙两文的中心思想。【分析】1、根据注解读懂文意;2、用什么人做了什么事,表现了人物的哪些性格特点和精神风貌;3、用简要的语言概括【甲】石奢,是楚昭王的国相,他为人刚强正直廉洁公正,既不阿谀逢迎,也不胆小避事。一次出行属县,恰逢途中有凶手杀人,他追捕凶犯,竟是自己的父亲。他放走父亲,归来便把自己囚禁起来。他派人告诉昭王说:“杀人凶犯,是为臣的父亲。若以惩治父亲来树立政绩,这是不孝;若废弃法度纵容犯罪,又是不忠;因此我该当死罪。”昭王说:“你追捕凶犯而没抓获,不该论罪伏法,你还是去治理国事吧。”石奢说:“不偏袒自己父亲,不是孝子;不遵守王法,不是忠臣。您赦免我的罪责,是主上的恩惠;服刑而死,则是为臣的职责。”于是石奢不听从楚王的命令,刎颈而死。??

【乙】李离,是晋文公的法官。他听察案情有误而枉杀人命,发觉后就把自己拘禁起来判以死罪。文公说:“官职贵贱不一,刑罚也轻重有别。这是你手下官吏有过失,不是你的罪责。”李离说:“臣担当的官职是长官,不曾把高位让给下属;我领取的官俸很多,也不曾把好处分给他们。如今我听察案情有误而枉杀人命,却要把罪责推诿(wěi,伟)于下级,这种道理我没有听过。”他拒绝接受文公的命令。文公说:“你认定自己有罪,那么我也有罪吗?”李离说:“法官断案有法规,错判刑就要亲自受刑,错杀人就要以死偿命。您因为臣能听察细微隐情事理,决断疑难案件,才让我做法官。现在我听察案情有误而枉杀人命,应该判处死罪。”于是不接受晋文公的赦令,伏剑自刎而死。【示例】【甲】文的中心意思是:文中记叙石奢认为放走了犯罪的父亲,应该受到法律惩罚,不接受昭王的恩惠,于是以自杀的形式伏法的事。表达了他敢担责任的精神。【乙】文的中心是:文中记叙李离因为审判案情有误而枉杀人命,于是伏剑自刎而死的事。表达了他有担当责任的精神。【答题形式】本文记叙了(描写了)、、、的事,表现了(赞美了、揭示了)、、、、【见证中考题】太宗①有一骏马特爱之恒于宫中养饲无病而暴死太宗怒养马宫人将杀之。皇后谏曰:“昔齐景公以马死杀人,晏子请数其罪云:‘尔养马而死,尔罪一也;使公以马杀人,百姓闻之,必怨吾君,尔罪二也;诸侯闻之,必轻吾国,尔罪三也。’公乃释罪。陛下尝读书见此事,岂忘之邪?”太宗意乃解。又谓房玄龄曰:“皇后庶事相启沃,极有利益尔。” (选自《贞观政要》)

(注释)①太宗:唐太宗李世民。

本文主要写了一件什么事?皇后谏言中讲到晏子历数养马人的罪状,晏子的真正用意是什么?参考译文:

唐太宗李世民有一匹非常喜欢的骏马,平常放在宫中饲养。一天,这匹骏马无缘无故突然死了。唐太宗大怒,要杀那养马的宫人。皇后劝谏说:“从前齐景公因为马死而杀人,晏子当着齐景公的面列出养马人的罪状,说:‘你把马养死了,这是第一条罪状;你养死了马而使国君杀人,老百姓知道后,一定恨国君,这是你的第二条罪状;其他诸侯知道后,一定看不起我国,这是你的第三条罪状。’齐景公听后便免了养马人的罪。陛下您读书曾经读到过这个故事的,难道忘了吗?”唐太宗听了皇后这番话怒气就消了,他对大臣房玄龄说:“皇后用平常的故事来启发影响我,确是很有益的。”【解析】解答此题的关键是在理解文章内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。第一问:从“太宗怒养马宫人,将杀之”“ 皇后庶事相启沃,极有利益尔”等语句可概括为:皇后以晏子的故事劝说唐太宗不要因为爱马暴死而迁怒养马人。第二问:从“昔齐景公以马死杀人,晏子请数其罪云:‘尔养马而死,尔罪一也;使公以马杀人,百姓闻之,必怨吾君,尔罪二也;诸侯闻之,必轻吾国,尔罪三也。’公乃释罪”可知,晏子历数养马人的罪状,这样的说法比较委婉,是为了劝谏齐景公不要杀养马宫人。【示例】本文叙述了皇后以晏子的故事劝说唐太宗不要因为爱马暴死而迁怒养马人的事。

晏子的真正用意是:旁敲侧击,让齐景公不要因马死而杀养马人。延伸:其实皇后引用晏子劝齐景公的故事,也是委婉地劝说唐太宗不要因马而杀养马人。小结:概括文章主旨

【答题指导】

把握主旨,首先要对选文的内容进行分析,如果是写景状物的文章,需要把握住景物的特点;如果是记事的文章,注意了解事件发展的过程,深挖事件的意义;如果是议论性文章,则要理清其论证过程,找出结论。

其次,找文中的议论、抒情成分,这是最直接有效的方法。【答题形式】本文记叙了(描写了)、、、的事,表现了(赞美了、揭示了)、、、、三、评价人物,分析人物形象【常见题型】

1、选文表现了、、、、、、怎样的品质?

2、、、、、、、的哪些方面让人感动(钦佩)?请根据选文第几段用自己的话简要概括

3、简要分析、、、、、、、是一个什么样的人?

4、选文表现了、、、、、的哪些特点?

5、本文中、、、、、还有什么突出之处受人推崇?请简要分析答题思路1、了解设题的特点

围绕一个人叙述的文言文通常会要求考生概括人物在某一方面的优点。这样的优点大体包括:①对现实的态度,如豁达、消沉;②意志特征,如勇敢、果敢;③情绪的感性特征,如热情、开朗;④情绪的理智特征,如思维敏捷、逻辑性强。

2、通过人物的肖像、语言、动作和心理描写来分析 人物的性格特征。

如:河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?"北山愚 公长息曰:"汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子 又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?"我们从智叟的“笑”及语言中分析出其目光短浅、自以为是、自作聪明的性格特征,而从愚公的"长息”及话语,亦可以看出他是一个有远大的抱负和坚定的信念,且做事深思熟虑的人

3、通过其他人物的言行烘托来分析人物的性格特征。

如《周亚夫军细柳》一文结尾段关于群臣和文帝的反应的描写既出军门,群臣皆惊。文帝曰:"磋乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏 也。至于亚夫,可得而犯邪! 称善者久之。这里群臣的"惊"和文帝的"赞",从侧面反映出周亚夫治军严整、恪尽职守、刚正不阿的形象特征答题思路4、通过文中的议论性语句来分析人物的性格特征。

如《醉翁亭记》文章末尾的文宇:然而禽鸟知山林之乐, 而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。从中,我们可以归纳出欧阳修的形象特征:寄情山水,与民同乐

5、通过剖析文中叙述的事件来分析人物的性格特征。

如《邹忌讽齐王纳谏》一文中,从邹忌的"暮寝而思"以及纳谏言行,可以看出他是一个不盲目自信、懂得自我反省、有高度责任感、勤于政事、忠于职守的谋臣;而从齐威王乐于纳谏的这一行动,亦可以看出他是一个开朗有作为的君主:他从谏如流,勇于听取不同的意见,并且大胆地进行改革,确实称得上是一个锐意进取的开明君主。答题思路6、积累分析人物的术语

人物形象 常用词汇

帝王 善于纳谏、知人善用、体贴民情、爱民如子、、、

臣子 敢于进谏、忠君爱国、机智勇敢、能言善辩、为人谦让、破案如神

正面人物 名士 情趣高雅、超凡脱俗、桀骜不驯、博学多闻、淡泊名利、安贫乐道

父母 勤劳、教子有方、爱子情深、深明大义、重视教育

小孩 勇敢、机智、聪慧、好学上进、孝敬长辈、口齿伶俐、勤奋刻苦、专心致志

狡诈贪婪、趋炎附势、背信弃义、沽名钓誉、恃强凌弱、见风使舵、蛮横专断、

反面人物 表里不一、口蜜腹剑、无恶不作、忘恩负义、油嘴滑舌、卑鄙无耻、落井下石、

投机取巧、乘人之危、欺上瞒下、、、备考策略1.分析标题。有些文章,标题就可以揭示人物的性格特点。如:《周亚夫军细柳》,写的是周亚夫治军的故事,所以体现的肯定是他忠于职守治军严明的品质。

2.读原文。对于阅读材料,要从头到尾,慢慢读完。速度既不能太快也不能太慢,太快了不能理解词句,也不能把握内容;太慢了会耽误做题的时间。通读要完整,如果文章有出处和注释,也要一并读完

3、分析原文。①主人公做了哪些事,从这些事中提炼人物的性格特点;②抓住肖像、神态、语言、动作心理等描写,认真分析其性格特点;③注意侧面描写,常包含着作者的感情倾向,为定位主人公性格起到了重要作用;④体会人物年龄身份、地位等,加以分析,找出人物性格特点

4、表达格式:.人物定性(身份)+做了哪些事情+性格特征,然后根据要求组织语言表达:…是一个…....形象,他做了….... 事,表现了他......的性格(思想品质或精神)。

【速记口诀】标题开头须关注,具体事件显性格,语言动作析特点,侧面描写起烘托。【典题例题】 计除叛贼曹玮帅秦州。当赵德明叛,边庭骇动,玮方与客对弈。吏报有叛卒投德明者,玮弈如常。至于再三,徐顾吏曰:“此吾所遣,后勿复言。”德明闻,杀投者。卒遂不复叛。

【注释】曹玮:字室臣,北宋名将。统兵四十年,不曾失利。

从文言文中分析,曹玮的聪明之处在哪?

(1) ; (2) 【解析】首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,这是归纳概括的前提和基础。如“边庭骇动,玮方与客对弈”,“此吾所遣,后勿复言”两句的理解。通过人物的语言描写,曹玮的聪明之处表现在两个方面,一个是保证军心不动摇,一个是运用反间计。保证军心不动摇 反间计【学而致用】一、阅读下面文言文,完成文后题目

【甲】《曹刿论战》全文(略)

【乙】长勺之役,曹刿问所以战于庄公。公曰:“余听狱虽不能察,必以情断之。”对曰:“是则可矣。知夫苟中心图民①,智虽弗及,必将至焉。” (节选自《国语》)

【注】①中心图民:内心为百姓考虑。 翻译:长勺之战,曹刿向鲁庄公问(与齐国)作战依靠的是什么。庄公说:“我处理诉讼案件,即使不能一一明查,一定根据实情裁决。”曹刿回答说:“这就能(开)战了。如果能从内心里为百姓考虑,即使智慧达不到,也一定能达到目的。”点评:忧民之忧者,民亦忧其忧。学而致用1、下列对文章的理解有误的一项是( )

A、本文通过写曹刿对战争的论述以及弱鲁战胜强齐的战例,表现了曹刿在政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。

B、“小大之狱,虽不能察,必以情”“忠之属也”。这两句说明了政治上取信于民,获得明心是战争取得胜利的重要保证。

C、本文刻画人物精练传神,如“公将鼓之”“公将驰之”仅八个字就把鲁庄公急于求成,轻率寡谋的特点刻画出来。

D、本文紧扣“论战”,详写曹刿言论,而一概不提战争的经过,这样的剪裁,详略得当,叙事清楚,有力地突出了中心。

【解析】D “一概不提战争的经过”表述有误,应是略写战争的经过。 D2、长勺之战是中国历史上著名的以弱胜强的战役。作战中,曹刿两次抓住战机,出奇制胜,第一次是在 之时,

第二次是在 之时(用原文填空)。

分析:要做好此题,首先要快速熟练地读懂原文,在此基础上,抓住关键句子,筛选题目要找的信息。用原文回答的,要逐句逐段地看,回答要快而且准。此题答案为:彼竭我盈,(故克之);视其辙乱,望其旗靡,(故逐之)。彼竭我盈视其辙乱,望其旗靡3、请你根据文章内容,用自己的话说说曹刿的“远谋”表现在哪些方面? 二、【甲】石奢者,楚昭王相也。坚直廉正,无所阿避。行县①,道有杀人者,相追之,乃其父也。纵其父而还自系焉。使人言之王曰:“杀人者,臣之父也。夫以父立政②,不孝也;废法纵罪,非忠也;臣罪当死。”王曰:“追而不及,不当伏罪,子其治事矣③。”石奢曰:“不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。王赦其罪,上惠④也;伏诛而死,臣职也。”遂不受令,自刎而死。

【乙】李离者,晋文公之理也。过听⑤杀人,自拘当死。文公曰:“官有贵贱,罚有轻重。下吏有过,非子之罪也。”李离曰:“臣居⑥官为长,不与吏让位⑦;受禄为多,不与下分利。今过听杀人,傅⑧其罪下吏,非所闻也。”辞不受令。文公曰:“子则自以为有罪,寡人亦有罪耶?”李离曰:“理有法,失刑则刑,失死则死。公以臣能听微决疑⑨,故使为理。今过听杀人,罪当死。”遂不受令,伏剑而死。(《史记·循吏列传》

【注解】①行县:出行属县。②以父立政:以惩治父亲来树立政绩。③子其治事矣:你还是去治理国事吧,④惠:恩惠.⑤听:偏听,偏信。⑤居官:担当的官职。⑦不与吏让位:不曾把官位让给下属。⑧傅:推诿。④听微决疑:听察细微隐情,决断疑难案件。

4、文段中石奢和李离两个人物形象的共同特点是什么?这些共同特点具体表现在哪些方面?请用自己的话简要概括。【解析】曹刿的“远谋”表现在:政治公平,取信于民;精于谋略,知己知彼;善于观察,把握时机;洞察时政,进谏献言。【解析】共同特点是守法(或担当责任)(l分)。具体表现:石奢认为放走了犯罪的父亲,应该受到法律惩罚,于是以自杀的形式伏法。(2分)李离因为审判案情有误而枉杀人命,于是伏剑自刎而死。三、汲黯字长孺,濮阳人也。孝景帝崩,太子即位,黯为谒者①。河内失火,延烧千余家,上使黯往视之。还报曰:“家人失火,屋比延烧,不足忧也。臣过河南②,河南贫人伤水旱万余家,或父子相食,臣谨以便宜,持节③发河南仓粟以赈之。臣请归节,伏矫制④“之罪。”上贤而释之,迁为荥阳令。黯耻为令,病归田里。上闻,乃召拜为中大夫。以数⑤切谏,不得久留内,迁为东海太守。黯学黄老之言⑥,治官理民,好清静,择丞史而任之。其治,责大指⑦而已,不苛小。岁余,东海大治。称之。 ?——节选自《史记·汲郑列传》(有刪改)

[注释]①谒者:官名。②河南: 指河南郡。③节: 符节,皇帝派遣使者的凭证。④矫制:假传圣旨。⑤数: 屡次。⑥黄老之言: 指道家学说。⑦大指: 大的原则。首先疏通文意:汲黯字长孺,濮阳县人。景帝死后,太子继位,任命他做谒者之官。东越的闽越人和瓯越人发生攻战,皇上派汲黯前往视察。他未到达东越,行至吴县便折返而归,禀报说:“东越人相攻,是当地民俗本来就如此好斗,不值得烦劳天子的使臣去过问。”河内郡发生了火灾,绵延烧及一千余户人家,皇上又派汲黯去视察。他回来报告说:“那里普通人家不慎失火,由于住房密集,火势便蔓延开去,不必多忧。我路过河南郡时,眼见当地贫民饱受水旱灾害之苦,灾民多达万余家,有的竟至于父子相食,我就趁便凭所持的符节,下令发放了河南郡官仓的储粮,赈济当地灾民。现在我请求缴还符节,承受假传圣旨的罪责。”皇上认为汲黯贤良,免他无罪,调任为荥阳县令。汲黯认为当县令耻辱,便称病辞官还乡。皇上闻讯,召汲黯任中大夫。由于屡次向皇上直言谏诤,他仍不得久留朝中,被外放当了东海郡太守。汲黯崇仰道家学说,治理官府和处理民事,喜好清静少事,把事情都交托自己挑选出的得力的郡丞和书史去办。他治理郡务,不过是督查下属按大原则行事罢了,并不苛求小节。他体弱多病,经常躺在卧室内休息不出门。一年多的时间,东海郡便十分清明太平,人们都很称赞他。5、文中的汲黯作为文臣,和《周亚夫军细柳》中的武将周亚夫一样,也具有? ,? 的品质,从原文中“???? ”

这一句可以看出。(2 分)

不畏强权,按理处事臣谨以便宜6、从汲黯治理东海的事例中你能得到什么启示,请结合选文语句简要说一说。(2 分)

【解析】汲黯治理东海“责大指而已,不苛小。”,意思是他对大的错误(问题)或者案件,给予处理、问责;而对于小的问题或案件,给予免责,不苛求它。然后“东海大治”。启示我们:对身边的人或事都能宽宏大度,给予改过机会,不过分苛责他,这个人一定会珍惜机会,改过自新;周围都这样就能形成一个良好的社会氛围。启示感悟类【技法点拨】亮明观点+联系实际+小结(或如何去做)。注意:“联系实际”最好写具体的事例或自己的亲身经历,避免笼统阐述。总之,阅读文言文,做好做准确题目,首先是疏通、理解文意,能读懂文章的基础上进行的,不能准确翻译文本大意,什么技法点拨都是枉然。希望同学们平常多积累文言词汇,课内能向课外延伸,那做文言文阅读题就迎刃而解了。

2、读懂全文,学会分析人物形象,评价人物;

3、掌握答题思路,灵活运用。

教学重点、难点:

掌握归纳文章主旨,分析人物形象的方法,提高阅读文言文的能力。一、考点分析从形式上看主要有:选择题、填空题、问答题;

从内容上看,主要有:筛选信息、概括内容、理解内涵、把握情感、分析态度、品味人物、感悟启示等.

纵观近几年文言文中的文意理解题,主要考查点有:1.根据要求筛选文中信息并加以概括;2.分析文中人物形象;3.分析文中感情或概括文章主旨;4.截取语句进行想象性描述;5.拟写从文中获得的启发或感悟.二、归纳主旨:“归纳内容要点,概括中心意思”,是文言文阅读的重点,同时也是难点。它要求学生全面准确地把握文章的内容,并对文章中所述的事件或所论述道理进行综合性分析、判断,进而推理概括。这种考查应用性、综合性强。

【常见题型】

1、....表达的观点是什么?

2、简要概括全文的主旨/简要概括某段的中心意思

3、填空题:理解文章内容,按要求,用原句填空

4、选择题:下列对文章内容理解不正确/(正确)的一项是() 【答题思路】 1、整体阅读,总体把握,依据文体特点抓重点

(1)文章写了一些什么人的一些什么事;(2)事情的发生、发展和结局如何;(3)文章说了一些什么道理或观点;(4)是以什么作为说理依据的。

2、抓中心句、找关键句,理清文章的层次

如《送东阳马生序》中段末的“盖余之勤且艰若此”是主旨句;《马说》中文末的“其真无马耶?其真不知马也”是主旨句。

3、在把握要点和中心的基础上,分析判断细节

4、充分利用各种信息,加深对文章内容及主旨的理解。

归纳、概括时,要注意充分利用文章的题目、文中或文后的注释、文章出处、作者情况等信息,结合学过的有关知识作综合分析,从而多方面理解文章的内容。文本范例1、《醉翁亭记》:本文以“乐”为主线,通过对醉翁亭秀丽风光的描写和对游人之乐的叙述,表达了作者对美好山川的热爱和与民同乐的情怀。

《邹忌讽齐王纳谏》:本文通过叙述邹忌以自身的事情和切身感受推已及人,讽劝齐王纳谏除蔽的事,从而说明国君必须广开言路,采纳各方面的批评建议,兴利除弊,才能兴国。

《送东阳马生序》:本文叙述作者以自己青少年时期在艰难条件下刻苦学习而功成名就的亲身经历,劝勉当时的太学生不要辜负良好条件,要刻苦读书,以期有成。中心是劝学。

《小石谭记》:本文生动地描写了小石潭环境景物的优美和寂静,抒发了作者贬官失意的孤凄之情。 【典题例题】 【甲】石奢者,楚昭王相也。坚直廉正,无所阿避。行县①,道有杀人者,相追之,乃其父也。纵其父而还自系焉。使人言之王曰:“杀人者,臣之父也。夫以父立政②,不孝也;废法纵罪,非忠也;臣罪当死。”王曰:“追而不及,不当伏罪,子其治事矣③。”石奢曰:“不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。王赦其罪,上惠④也;伏诛而死,臣职也。”遂不受令,自刎而死。

【乙】李离者,晋文公之理也。过听⑤杀人,自拘当死。文公曰:“官有贵贱,罚有轻重。下吏有过,非子之罪也。”李离曰:“臣居⑥官为长,不与吏让位⑦;受禄为多,不与下分利。今过听杀人,傅⑧其罪下吏,非所闻也。”辞不受令。文公曰:“子则自以为有罪,寡人亦有罪耶?”李离曰:“理有法,失刑则刑,失死则死。公以臣能听微决疑⑨,故使为理。今过听杀人,罪当死。”遂不受令,伏剑而死。(《史记·循吏列传》

【注解】①行县:出行属县。②以父立政:以惩治父亲来树立政绩。③子其治事矣:你还是去治理国事吧,④惠:恩惠.⑤听:偏听,偏信。⑤居官:担当的官职。⑦不与吏让位:不曾把官位让给下属。⑧傅:推诿。④听微决疑:听察细微隐情,决断疑难案件。

简要概括甲乙两文的中心思想。【分析】1、根据注解读懂文意;2、用什么人做了什么事,表现了人物的哪些性格特点和精神风貌;3、用简要的语言概括【甲】石奢,是楚昭王的国相,他为人刚强正直廉洁公正,既不阿谀逢迎,也不胆小避事。一次出行属县,恰逢途中有凶手杀人,他追捕凶犯,竟是自己的父亲。他放走父亲,归来便把自己囚禁起来。他派人告诉昭王说:“杀人凶犯,是为臣的父亲。若以惩治父亲来树立政绩,这是不孝;若废弃法度纵容犯罪,又是不忠;因此我该当死罪。”昭王说:“你追捕凶犯而没抓获,不该论罪伏法,你还是去治理国事吧。”石奢说:“不偏袒自己父亲,不是孝子;不遵守王法,不是忠臣。您赦免我的罪责,是主上的恩惠;服刑而死,则是为臣的职责。”于是石奢不听从楚王的命令,刎颈而死。??

【乙】李离,是晋文公的法官。他听察案情有误而枉杀人命,发觉后就把自己拘禁起来判以死罪。文公说:“官职贵贱不一,刑罚也轻重有别。这是你手下官吏有过失,不是你的罪责。”李离说:“臣担当的官职是长官,不曾把高位让给下属;我领取的官俸很多,也不曾把好处分给他们。如今我听察案情有误而枉杀人命,却要把罪责推诿(wěi,伟)于下级,这种道理我没有听过。”他拒绝接受文公的命令。文公说:“你认定自己有罪,那么我也有罪吗?”李离说:“法官断案有法规,错判刑就要亲自受刑,错杀人就要以死偿命。您因为臣能听察细微隐情事理,决断疑难案件,才让我做法官。现在我听察案情有误而枉杀人命,应该判处死罪。”于是不接受晋文公的赦令,伏剑自刎而死。【示例】【甲】文的中心意思是:文中记叙石奢认为放走了犯罪的父亲,应该受到法律惩罚,不接受昭王的恩惠,于是以自杀的形式伏法的事。表达了他敢担责任的精神。【乙】文的中心是:文中记叙李离因为审判案情有误而枉杀人命,于是伏剑自刎而死的事。表达了他有担当责任的精神。【答题形式】本文记叙了(描写了)、、、的事,表现了(赞美了、揭示了)、、、、【见证中考题】太宗①有一骏马特爱之恒于宫中养饲无病而暴死太宗怒养马宫人将杀之。皇后谏曰:“昔齐景公以马死杀人,晏子请数其罪云:‘尔养马而死,尔罪一也;使公以马杀人,百姓闻之,必怨吾君,尔罪二也;诸侯闻之,必轻吾国,尔罪三也。’公乃释罪。陛下尝读书见此事,岂忘之邪?”太宗意乃解。又谓房玄龄曰:“皇后庶事相启沃,极有利益尔。” (选自《贞观政要》)

(注释)①太宗:唐太宗李世民。

本文主要写了一件什么事?皇后谏言中讲到晏子历数养马人的罪状,晏子的真正用意是什么?参考译文:

唐太宗李世民有一匹非常喜欢的骏马,平常放在宫中饲养。一天,这匹骏马无缘无故突然死了。唐太宗大怒,要杀那养马的宫人。皇后劝谏说:“从前齐景公因为马死而杀人,晏子当着齐景公的面列出养马人的罪状,说:‘你把马养死了,这是第一条罪状;你养死了马而使国君杀人,老百姓知道后,一定恨国君,这是你的第二条罪状;其他诸侯知道后,一定看不起我国,这是你的第三条罪状。’齐景公听后便免了养马人的罪。陛下您读书曾经读到过这个故事的,难道忘了吗?”唐太宗听了皇后这番话怒气就消了,他对大臣房玄龄说:“皇后用平常的故事来启发影响我,确是很有益的。”【解析】解答此题的关键是在理解文章内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。第一问:从“太宗怒养马宫人,将杀之”“ 皇后庶事相启沃,极有利益尔”等语句可概括为:皇后以晏子的故事劝说唐太宗不要因为爱马暴死而迁怒养马人。第二问:从“昔齐景公以马死杀人,晏子请数其罪云:‘尔养马而死,尔罪一也;使公以马杀人,百姓闻之,必怨吾君,尔罪二也;诸侯闻之,必轻吾国,尔罪三也。’公乃释罪”可知,晏子历数养马人的罪状,这样的说法比较委婉,是为了劝谏齐景公不要杀养马宫人。【示例】本文叙述了皇后以晏子的故事劝说唐太宗不要因为爱马暴死而迁怒养马人的事。

晏子的真正用意是:旁敲侧击,让齐景公不要因马死而杀养马人。延伸:其实皇后引用晏子劝齐景公的故事,也是委婉地劝说唐太宗不要因马而杀养马人。小结:概括文章主旨

【答题指导】

把握主旨,首先要对选文的内容进行分析,如果是写景状物的文章,需要把握住景物的特点;如果是记事的文章,注意了解事件发展的过程,深挖事件的意义;如果是议论性文章,则要理清其论证过程,找出结论。

其次,找文中的议论、抒情成分,这是最直接有效的方法。【答题形式】本文记叙了(描写了)、、、的事,表现了(赞美了、揭示了)、、、、三、评价人物,分析人物形象【常见题型】

1、选文表现了、、、、、、怎样的品质?

2、、、、、、、的哪些方面让人感动(钦佩)?请根据选文第几段用自己的话简要概括

3、简要分析、、、、、、、是一个什么样的人?

4、选文表现了、、、、、的哪些特点?

5、本文中、、、、、还有什么突出之处受人推崇?请简要分析答题思路1、了解设题的特点

围绕一个人叙述的文言文通常会要求考生概括人物在某一方面的优点。这样的优点大体包括:①对现实的态度,如豁达、消沉;②意志特征,如勇敢、果敢;③情绪的感性特征,如热情、开朗;④情绪的理智特征,如思维敏捷、逻辑性强。

2、通过人物的肖像、语言、动作和心理描写来分析 人物的性格特征。

如:河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?"北山愚 公长息曰:"汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子 又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?"我们从智叟的“笑”及语言中分析出其目光短浅、自以为是、自作聪明的性格特征,而从愚公的"长息”及话语,亦可以看出他是一个有远大的抱负和坚定的信念,且做事深思熟虑的人

3、通过其他人物的言行烘托来分析人物的性格特征。

如《周亚夫军细柳》一文结尾段关于群臣和文帝的反应的描写既出军门,群臣皆惊。文帝曰:"磋乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏 也。至于亚夫,可得而犯邪! 称善者久之。这里群臣的"惊"和文帝的"赞",从侧面反映出周亚夫治军严整、恪尽职守、刚正不阿的形象特征答题思路4、通过文中的议论性语句来分析人物的性格特征。

如《醉翁亭记》文章末尾的文宇:然而禽鸟知山林之乐, 而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。从中,我们可以归纳出欧阳修的形象特征:寄情山水,与民同乐

5、通过剖析文中叙述的事件来分析人物的性格特征。

如《邹忌讽齐王纳谏》一文中,从邹忌的"暮寝而思"以及纳谏言行,可以看出他是一个不盲目自信、懂得自我反省、有高度责任感、勤于政事、忠于职守的谋臣;而从齐威王乐于纳谏的这一行动,亦可以看出他是一个开朗有作为的君主:他从谏如流,勇于听取不同的意见,并且大胆地进行改革,确实称得上是一个锐意进取的开明君主。答题思路6、积累分析人物的术语

人物形象 常用词汇

帝王 善于纳谏、知人善用、体贴民情、爱民如子、、、

臣子 敢于进谏、忠君爱国、机智勇敢、能言善辩、为人谦让、破案如神

正面人物 名士 情趣高雅、超凡脱俗、桀骜不驯、博学多闻、淡泊名利、安贫乐道

父母 勤劳、教子有方、爱子情深、深明大义、重视教育

小孩 勇敢、机智、聪慧、好学上进、孝敬长辈、口齿伶俐、勤奋刻苦、专心致志

狡诈贪婪、趋炎附势、背信弃义、沽名钓誉、恃强凌弱、见风使舵、蛮横专断、

反面人物 表里不一、口蜜腹剑、无恶不作、忘恩负义、油嘴滑舌、卑鄙无耻、落井下石、

投机取巧、乘人之危、欺上瞒下、、、备考策略1.分析标题。有些文章,标题就可以揭示人物的性格特点。如:《周亚夫军细柳》,写的是周亚夫治军的故事,所以体现的肯定是他忠于职守治军严明的品质。

2.读原文。对于阅读材料,要从头到尾,慢慢读完。速度既不能太快也不能太慢,太快了不能理解词句,也不能把握内容;太慢了会耽误做题的时间。通读要完整,如果文章有出处和注释,也要一并读完

3、分析原文。①主人公做了哪些事,从这些事中提炼人物的性格特点;②抓住肖像、神态、语言、动作心理等描写,认真分析其性格特点;③注意侧面描写,常包含着作者的感情倾向,为定位主人公性格起到了重要作用;④体会人物年龄身份、地位等,加以分析,找出人物性格特点

4、表达格式:.人物定性(身份)+做了哪些事情+性格特征,然后根据要求组织语言表达:…是一个…....形象,他做了….... 事,表现了他......的性格(思想品质或精神)。

【速记口诀】标题开头须关注,具体事件显性格,语言动作析特点,侧面描写起烘托。【典题例题】 计除叛贼曹玮帅秦州。当赵德明叛,边庭骇动,玮方与客对弈。吏报有叛卒投德明者,玮弈如常。至于再三,徐顾吏曰:“此吾所遣,后勿复言。”德明闻,杀投者。卒遂不复叛。

【注释】曹玮:字室臣,北宋名将。统兵四十年,不曾失利。

从文言文中分析,曹玮的聪明之处在哪?

(1) ; (2) 【解析】首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,这是归纳概括的前提和基础。如“边庭骇动,玮方与客对弈”,“此吾所遣,后勿复言”两句的理解。通过人物的语言描写,曹玮的聪明之处表现在两个方面,一个是保证军心不动摇,一个是运用反间计。保证军心不动摇 反间计【学而致用】一、阅读下面文言文,完成文后题目

【甲】《曹刿论战》全文(略)

【乙】长勺之役,曹刿问所以战于庄公。公曰:“余听狱虽不能察,必以情断之。”对曰:“是则可矣。知夫苟中心图民①,智虽弗及,必将至焉。” (节选自《国语》)

【注】①中心图民:内心为百姓考虑。 翻译:长勺之战,曹刿向鲁庄公问(与齐国)作战依靠的是什么。庄公说:“我处理诉讼案件,即使不能一一明查,一定根据实情裁决。”曹刿回答说:“这就能(开)战了。如果能从内心里为百姓考虑,即使智慧达不到,也一定能达到目的。”点评:忧民之忧者,民亦忧其忧。学而致用1、下列对文章的理解有误的一项是( )

A、本文通过写曹刿对战争的论述以及弱鲁战胜强齐的战例,表现了曹刿在政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。

B、“小大之狱,虽不能察,必以情”“忠之属也”。这两句说明了政治上取信于民,获得明心是战争取得胜利的重要保证。

C、本文刻画人物精练传神,如“公将鼓之”“公将驰之”仅八个字就把鲁庄公急于求成,轻率寡谋的特点刻画出来。

D、本文紧扣“论战”,详写曹刿言论,而一概不提战争的经过,这样的剪裁,详略得当,叙事清楚,有力地突出了中心。

【解析】D “一概不提战争的经过”表述有误,应是略写战争的经过。 D2、长勺之战是中国历史上著名的以弱胜强的战役。作战中,曹刿两次抓住战机,出奇制胜,第一次是在 之时,

第二次是在 之时(用原文填空)。

分析:要做好此题,首先要快速熟练地读懂原文,在此基础上,抓住关键句子,筛选题目要找的信息。用原文回答的,要逐句逐段地看,回答要快而且准。此题答案为:彼竭我盈,(故克之);视其辙乱,望其旗靡,(故逐之)。彼竭我盈视其辙乱,望其旗靡3、请你根据文章内容,用自己的话说说曹刿的“远谋”表现在哪些方面? 二、【甲】石奢者,楚昭王相也。坚直廉正,无所阿避。行县①,道有杀人者,相追之,乃其父也。纵其父而还自系焉。使人言之王曰:“杀人者,臣之父也。夫以父立政②,不孝也;废法纵罪,非忠也;臣罪当死。”王曰:“追而不及,不当伏罪,子其治事矣③。”石奢曰:“不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。王赦其罪,上惠④也;伏诛而死,臣职也。”遂不受令,自刎而死。

【乙】李离者,晋文公之理也。过听⑤杀人,自拘当死。文公曰:“官有贵贱,罚有轻重。下吏有过,非子之罪也。”李离曰:“臣居⑥官为长,不与吏让位⑦;受禄为多,不与下分利。今过听杀人,傅⑧其罪下吏,非所闻也。”辞不受令。文公曰:“子则自以为有罪,寡人亦有罪耶?”李离曰:“理有法,失刑则刑,失死则死。公以臣能听微决疑⑨,故使为理。今过听杀人,罪当死。”遂不受令,伏剑而死。(《史记·循吏列传》

【注解】①行县:出行属县。②以父立政:以惩治父亲来树立政绩。③子其治事矣:你还是去治理国事吧,④惠:恩惠.⑤听:偏听,偏信。⑤居官:担当的官职。⑦不与吏让位:不曾把官位让给下属。⑧傅:推诿。④听微决疑:听察细微隐情,决断疑难案件。

4、文段中石奢和李离两个人物形象的共同特点是什么?这些共同特点具体表现在哪些方面?请用自己的话简要概括。【解析】曹刿的“远谋”表现在:政治公平,取信于民;精于谋略,知己知彼;善于观察,把握时机;洞察时政,进谏献言。【解析】共同特点是守法(或担当责任)(l分)。具体表现:石奢认为放走了犯罪的父亲,应该受到法律惩罚,于是以自杀的形式伏法。(2分)李离因为审判案情有误而枉杀人命,于是伏剑自刎而死。三、汲黯字长孺,濮阳人也。孝景帝崩,太子即位,黯为谒者①。河内失火,延烧千余家,上使黯往视之。还报曰:“家人失火,屋比延烧,不足忧也。臣过河南②,河南贫人伤水旱万余家,或父子相食,臣谨以便宜,持节③发河南仓粟以赈之。臣请归节,伏矫制④“之罪。”上贤而释之,迁为荥阳令。黯耻为令,病归田里。上闻,乃召拜为中大夫。以数⑤切谏,不得久留内,迁为东海太守。黯学黄老之言⑥,治官理民,好清静,择丞史而任之。其治,责大指⑦而已,不苛小。岁余,东海大治。称之。 ?——节选自《史记·汲郑列传》(有刪改)

[注释]①谒者:官名。②河南: 指河南郡。③节: 符节,皇帝派遣使者的凭证。④矫制:假传圣旨。⑤数: 屡次。⑥黄老之言: 指道家学说。⑦大指: 大的原则。首先疏通文意:汲黯字长孺,濮阳县人。景帝死后,太子继位,任命他做谒者之官。东越的闽越人和瓯越人发生攻战,皇上派汲黯前往视察。他未到达东越,行至吴县便折返而归,禀报说:“东越人相攻,是当地民俗本来就如此好斗,不值得烦劳天子的使臣去过问。”河内郡发生了火灾,绵延烧及一千余户人家,皇上又派汲黯去视察。他回来报告说:“那里普通人家不慎失火,由于住房密集,火势便蔓延开去,不必多忧。我路过河南郡时,眼见当地贫民饱受水旱灾害之苦,灾民多达万余家,有的竟至于父子相食,我就趁便凭所持的符节,下令发放了河南郡官仓的储粮,赈济当地灾民。现在我请求缴还符节,承受假传圣旨的罪责。”皇上认为汲黯贤良,免他无罪,调任为荥阳县令。汲黯认为当县令耻辱,便称病辞官还乡。皇上闻讯,召汲黯任中大夫。由于屡次向皇上直言谏诤,他仍不得久留朝中,被外放当了东海郡太守。汲黯崇仰道家学说,治理官府和处理民事,喜好清静少事,把事情都交托自己挑选出的得力的郡丞和书史去办。他治理郡务,不过是督查下属按大原则行事罢了,并不苛求小节。他体弱多病,经常躺在卧室内休息不出门。一年多的时间,东海郡便十分清明太平,人们都很称赞他。5、文中的汲黯作为文臣,和《周亚夫军细柳》中的武将周亚夫一样,也具有? ,? 的品质,从原文中“???? ”

这一句可以看出。(2 分)

不畏强权,按理处事臣谨以便宜6、从汲黯治理东海的事例中你能得到什么启示,请结合选文语句简要说一说。(2 分)

【解析】汲黯治理东海“责大指而已,不苛小。”,意思是他对大的错误(问题)或者案件,给予处理、问责;而对于小的问题或案件,给予免责,不苛求它。然后“东海大治”。启示我们:对身边的人或事都能宽宏大度,给予改过机会,不过分苛责他,这个人一定会珍惜机会,改过自新;周围都这样就能形成一个良好的社会氛围。启示感悟类【技法点拨】亮明观点+联系实际+小结(或如何去做)。注意:“联系实际”最好写具体的事例或自己的亲身经历,避免笼统阐述。总之,阅读文言文,做好做准确题目,首先是疏通、理解文意,能读懂文章的基础上进行的,不能准确翻译文本大意,什么技法点拨都是枉然。希望同学们平常多积累文言词汇,课内能向课外延伸,那做文言文阅读题就迎刃而解了。