人教版高中历史必修二 第16课 大众传媒的变迁 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二 第16课 大众传媒的变迁 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-04 19:47:27 | ||

图片预览

文档简介

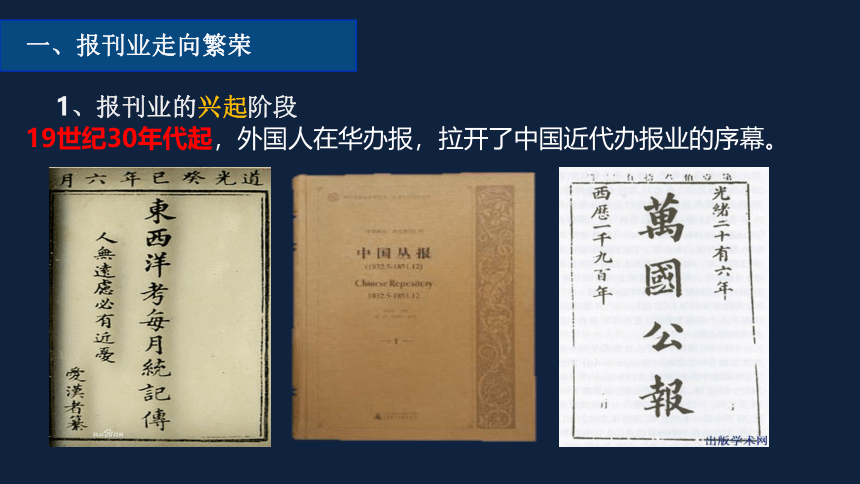

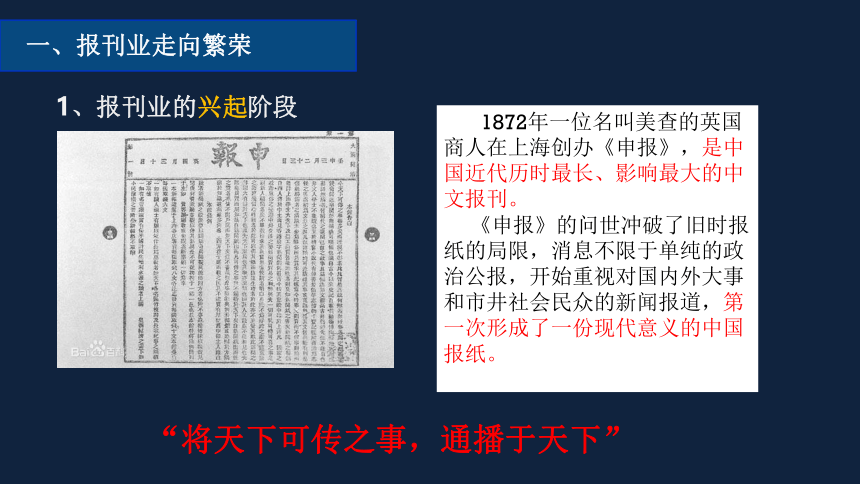

课件31张PPT。大众传媒的变迁人教版必修2 历史3月21日晚,#江苏开学时间#的消息一度冲上了热搜新课导入 大众传媒就是传播大众信息的媒体,作为人与人之间进行信息沟通的渠道,人类社会的传媒手段随着时代的变迁依次出现报刊、影视、广播这三大传播媒介。互联网同三大媒介一样,具有传播信息的功能,被称作“第四媒介”。敦煌邸报唐光启三年(887年)的敦煌唐归义军《进奏院状》,内容是通报归义军节度使的使臣到朝廷索要符节的经过情节。1900年发现于敦煌莫高窟,藏英国伦敦不列颠图书馆,是现存世界上最早的报纸、最早的“邸报”。“报纸的故乡在中国”——法·伏尔泰一、报刊业走向繁荣一、报刊业走向繁荣19世纪30年代起,外国人在华办报,拉开了中国近代办报业的序幕。1、报刊业的兴起阶段 1872年一位名叫美查的英国商人在上海创办《申报》,是中国近代历时最长、影响最大的中文报刊。

《申报》的问世冲破了旧时报纸的局限,消息不限于单纯的政治公报,开始重视对国内外大事和市井社会民众的新闻报道,第一次形成了一份现代意义的中国报纸。

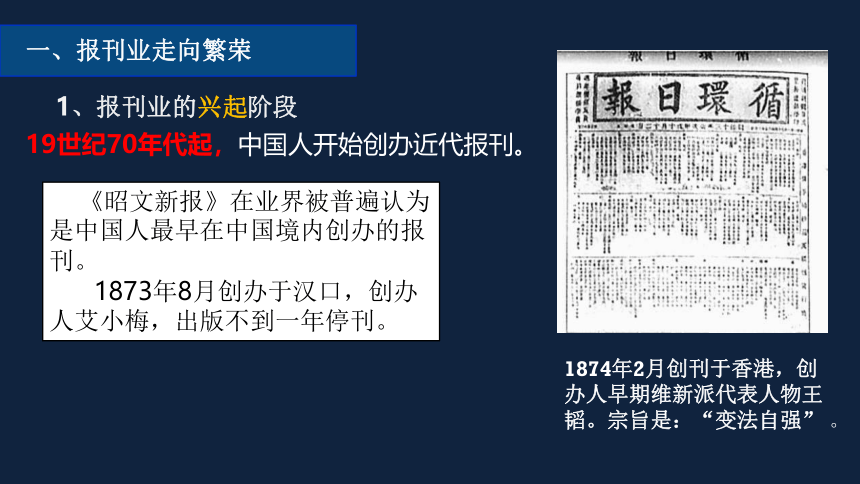

“将天下可传之事,通播于天下”一、报刊业走向繁荣1、报刊业的兴起阶段19世纪70年代起,中国人开始创办近代报刊。 《昭文新报》在业界被普遍认为是中国人最早在中国境内创办的报刊。

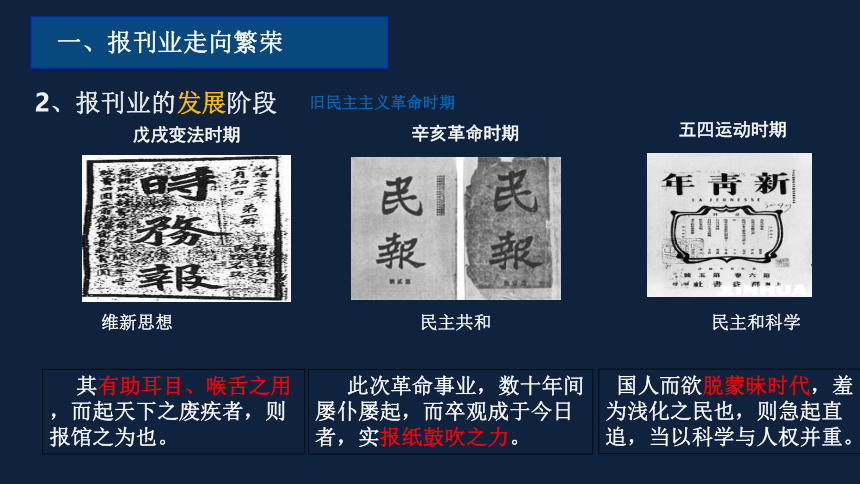

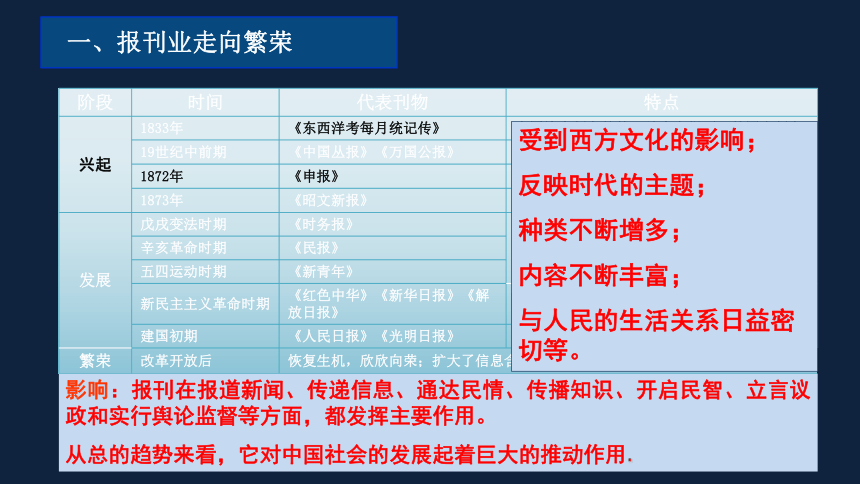

1873年8月创办于汉口,创办人艾小梅,出版不到一年停刊。一、报刊业走向繁荣1、报刊业的兴起阶段1874年2月创刊于香港,创办人早期维新派代表人物王韬。宗旨是:“变法自强” 。戊戌变法时期辛亥革命时期五四运动时期旧民主主义革命时期一、报刊业走向繁荣2、报刊业的发展阶段 其有助耳目、喉舌之用,而起天下之废疾者,则报馆之为也。 此次革命事业,数十年间屡仆屡起,而卒观成于今日者,实报纸鼓吹之力。 国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。 维新思想 民主共和 民主和科学20世纪前期,中国共产党创办《新华日报》等政论性报刊,同国民党控制的《中央日报》等报刊展开针锋相对的斗争。一、报刊业走向繁荣2、报刊业的发展阶段新民主主义革命时期新中国成立初期宣传党的路线、方针、政策介绍学术文化、社会生活一、报刊业走向繁荣2、报刊业的发展阶段改革开放后真实、及时、客观,讲求新闻价值一、报刊业走向繁荣3、报刊业的繁荣阶段“新闻媒介的舆论监督是最经常、公开、广泛的监督方式。” ——习近平一、报刊业走向繁荣受到西方文化的影响;

反映时代的主题;

种类不断增多;

内容不断丰富;

与人民的生活关系日益密切等。影响:报刊在报道新闻、传递信息、通达民情、传播知识、开启民智、立言议政和实行舆论监督等方面,都发挥主要作用。

从总的趋势来看,它对中国社会的发展起着巨大的推动作用.著名记者邹韬奋

(1895—1944)原名恩润,乳名荫书,曾用名李晋卿,余江县人,近代中国著名记者和出版家。

1926年,接任《生活》周刊主编。

1932年,成立生活书店,任总经理。

1935年,创办《大众生活》周刊。

1936年,创办《生活周刊》。

1937年,创办《抗战》三日刊。

1944年7月,患耳癌逝世。

2009年被评为为新中国成立作出突出

贡献的英雄模范。一、报刊业走向繁荣追求真理、追求光明的执着信念;

不畏权势、力主言论自由的精神;“你并没有离开我们,你还活着,你还活在我们每一个人的心里,每一个青年的心里,……你是活着的,永远活着的……”

——学者郭沫若在邹韬奋追悼会上的演讲 1895年2月,法国的卢米埃尔兄弟为他们发明的“连续摄影和放映的机器”申请了专利。二、影视业不断发展1905年,北京丰泰照相馆的老板任景丰,在自家照相馆中的露天空地上,拍摄了中国有史以来的第一部黑白无声电影──京剧《定军山》。二、影视业不断发展(一)电影业1931年11月,中国第一部有声电影——胡蝶主演的《歌女红牡丹》,结束了中国电影无声的历史。二、影视业不断发展(一)电影业1934年,由蔡楚生导演、王人美主演的电影《渔光曲》,创下连映84天的记录。1935年在在莫斯科国际电影节上获奖。中国第一部获得国际荣誉的影片。

田 汉二、影视业不断发展(一)电影业1935年,电影《风云儿女》的插曲,即田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,唱遍大江南北,后来成为中华人民共和国国歌。聂 耳回顾百年光影

感受时代变迁

(二)电视业1958年,天津无线电厂于试制成功我国第一台黑白电视机。为了纪念这台电视机的诞生,将它命名为“北京”。北京牌电视机二、影视业不断发展北京电视台(后改为中央电视台)是中国第一家电视台。

1958年5月1日,北京电视台试验播出,标志着中国电视事业的诞生。 1958年,北京仅有50台电视机收看

“北京电视台”节目。1958年9月2日,北京电视台正式播出。二、影视业不断发展(二)电视业 1978年1月1日,《新闻联播》正式开播。二、影视业不断发展(二)电视业材料一:科学技术的进步,是电视迅速普及的一个重要原因。卫星传送技术的应用,使电视台的有效覆盖范围扩大到全国乃至全球。由于各电视台普遍设立卫星频道,人们选台的余地越来越大,由原来几个频道增加到几十个频道。有线电视进入千家万户。

材料二:改革开放后 , 经济建设取代阶级斗争成为全国工作重心,中国的经济体制从完全的计划经济开始跟商品经济接轨, 并逐步转向社会主义市场经济。以经济制度改革为标志的经济因素也加快推动媒介内部运营制度的变革。

材料三:十六大提出:推进传媒体制改革, 大力发展传媒事业和传媒产业。阅读材料并结合所学知识,思考:新中国成立后,哪些因素推动了影视业的发展?20世纪60年代末:互联网诞生。

1994年:中国接入互联网。

1995年:中国网民只有7213户。

2003年上半年:达到6800万户,居世界第二。

2013年:中国网民达到5.65亿。

2019年9月:中国网民达8.54亿。(数据来源:CNNIC)互联网之父:蒂姆·伯纳斯·李英国计算机科学家。他是万维网的发明者,麻省理工学院教授。1990年12月25日,罗伯特·卡里奥在CERN和他一起成功通过Internet实现了HTTP代理与服务器的第一次通讯。三、互联网的日益兴起(一)互联网兴起的概况信息化时代的到来

政府的大力支持

社会、科技、文化和经济的发展

中国互联网的通信技术的飞速发展【互联网 + 】创新2.0下的互联网发展的新业态,知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态就是“互联网+各个传统行业”,但这并不是简单的两者相加,而是利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。@三、互联网的日益兴起(二)互联网发展的原因三、互联网的日益兴起(三)互联网发展的影响三、互联网的日益兴起(三)互联网发展的影响模拟辩论:

正方:互联网对青少年的影响利大于弊。

反方:互联网对青少年的影响弊大于利。三、互联网的日益兴起互联网是一把双刃剑!网络成瘾带来心理和躯体疾病;

过度依赖网络,沉迷虚拟世界,与社会脱轨;

模糊道德认知,引发社会问题;

……可以开阔视野;

对外交流更便捷;

促进青少年个性化发展;

更快的掌握教育动态;

在网络上与名师面对面;

……

大众传媒的变迁中国世界1833年 1873年 1905年 1958年 1978年 1994年报刊业的兴起国人自办报刊电影事业起步北京电视台试播报刊业的繁荣正式接入互联网电影产生电视问世计算机问世互联网诞生探寻历史:分析大众传媒的变迁经济因素:近代工业的发展;

经济体制的改革思想因素:西方思想文化影响政治因素:重大政治文化运动的推动;政府的支持。

大

众

传

媒

的

变

迁

回应时代呼唤

,反映社会风貌

推

动影

响科技因素:科学技术的进步课后练习:1.九一八事变爆发后,上海久益烟公司立即生产出“三省”烟,烟盒上绘有东北三省地图,并印有曾子的名句“吾日三省而思”,告诫国人勿忘国耻,一时畅销全国。由此可知( )

A.日本全面侵华阻碍民族工业发展????????

B.国民政府唤醒国民的爱国意识

C.民族资本家讲究商业营销策略????????????

D.中国民族工业发展面临巨大困难 【答案】C

2.甲午战争前,有人认为《申报》是中外流氓所办的报纸,但甲午战争后《申报》成为时务的入门书,凡是有志前进的都不可不看。导致这一变化的主要原因是( )

A.人们关注时局渴求新知????????????????????????

B.江浙地区地方性报纸的出现

C.维新人士办报热情高涨????????????????????????

D.《申报》是影响最大的报纸 【答案】A

3.1884年中法战争爆发,《申报》连续报道前线战况和中法间的交涉并发表评论,引起人们广泛的关注和探讨。在社会上产生了前所未有的影响。这反映出当时( )

A.中法战争的危害前所未有????????????????????

B.富国强兵成为社会共识

C.新的舆论工具为人们接受????????????????????

D.时政成为媒介宣传的主流 【答案】C

4.鸦片战争前后,近代报刊已引入中国,但在当时办报被视为“洋人营利之举”,或是“莠民之贱业”。然而1895年到1898年,国人所办报刊就达50余种,形成了中国近代史上创办报刊的第一个高潮。造成这一转变的主要原因是( )

A.维新变法的推动????????????????????????????????????

B.民族危机的加深

C.洋务运动的破产????????????????????????????????????

D.民族工业的发展 【答案】B

《申报》的问世冲破了旧时报纸的局限,消息不限于单纯的政治公报,开始重视对国内外大事和市井社会民众的新闻报道,第一次形成了一份现代意义的中国报纸。

“将天下可传之事,通播于天下”一、报刊业走向繁荣1、报刊业的兴起阶段19世纪70年代起,中国人开始创办近代报刊。 《昭文新报》在业界被普遍认为是中国人最早在中国境内创办的报刊。

1873年8月创办于汉口,创办人艾小梅,出版不到一年停刊。一、报刊业走向繁荣1、报刊业的兴起阶段1874年2月创刊于香港,创办人早期维新派代表人物王韬。宗旨是:“变法自强” 。戊戌变法时期辛亥革命时期五四运动时期旧民主主义革命时期一、报刊业走向繁荣2、报刊业的发展阶段 其有助耳目、喉舌之用,而起天下之废疾者,则报馆之为也。 此次革命事业,数十年间屡仆屡起,而卒观成于今日者,实报纸鼓吹之力。 国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。 维新思想 民主共和 民主和科学20世纪前期,中国共产党创办《新华日报》等政论性报刊,同国民党控制的《中央日报》等报刊展开针锋相对的斗争。一、报刊业走向繁荣2、报刊业的发展阶段新民主主义革命时期新中国成立初期宣传党的路线、方针、政策介绍学术文化、社会生活一、报刊业走向繁荣2、报刊业的发展阶段改革开放后真实、及时、客观,讲求新闻价值一、报刊业走向繁荣3、报刊业的繁荣阶段“新闻媒介的舆论监督是最经常、公开、广泛的监督方式。” ——习近平一、报刊业走向繁荣受到西方文化的影响;

反映时代的主题;

种类不断增多;

内容不断丰富;

与人民的生活关系日益密切等。影响:报刊在报道新闻、传递信息、通达民情、传播知识、开启民智、立言议政和实行舆论监督等方面,都发挥主要作用。

从总的趋势来看,它对中国社会的发展起着巨大的推动作用.著名记者邹韬奋

(1895—1944)原名恩润,乳名荫书,曾用名李晋卿,余江县人,近代中国著名记者和出版家。

1926年,接任《生活》周刊主编。

1932年,成立生活书店,任总经理。

1935年,创办《大众生活》周刊。

1936年,创办《生活周刊》。

1937年,创办《抗战》三日刊。

1944年7月,患耳癌逝世。

2009年被评为为新中国成立作出突出

贡献的英雄模范。一、报刊业走向繁荣追求真理、追求光明的执着信念;

不畏权势、力主言论自由的精神;“你并没有离开我们,你还活着,你还活在我们每一个人的心里,每一个青年的心里,……你是活着的,永远活着的……”

——学者郭沫若在邹韬奋追悼会上的演讲 1895年2月,法国的卢米埃尔兄弟为他们发明的“连续摄影和放映的机器”申请了专利。二、影视业不断发展1905年,北京丰泰照相馆的老板任景丰,在自家照相馆中的露天空地上,拍摄了中国有史以来的第一部黑白无声电影──京剧《定军山》。二、影视业不断发展(一)电影业1931年11月,中国第一部有声电影——胡蝶主演的《歌女红牡丹》,结束了中国电影无声的历史。二、影视业不断发展(一)电影业1934年,由蔡楚生导演、王人美主演的电影《渔光曲》,创下连映84天的记录。1935年在在莫斯科国际电影节上获奖。中国第一部获得国际荣誉的影片。

田 汉二、影视业不断发展(一)电影业1935年,电影《风云儿女》的插曲,即田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,唱遍大江南北,后来成为中华人民共和国国歌。聂 耳回顾百年光影

感受时代变迁

(二)电视业1958年,天津无线电厂于试制成功我国第一台黑白电视机。为了纪念这台电视机的诞生,将它命名为“北京”。北京牌电视机二、影视业不断发展北京电视台(后改为中央电视台)是中国第一家电视台。

1958年5月1日,北京电视台试验播出,标志着中国电视事业的诞生。 1958年,北京仅有50台电视机收看

“北京电视台”节目。1958年9月2日,北京电视台正式播出。二、影视业不断发展(二)电视业 1978年1月1日,《新闻联播》正式开播。二、影视业不断发展(二)电视业材料一:科学技术的进步,是电视迅速普及的一个重要原因。卫星传送技术的应用,使电视台的有效覆盖范围扩大到全国乃至全球。由于各电视台普遍设立卫星频道,人们选台的余地越来越大,由原来几个频道增加到几十个频道。有线电视进入千家万户。

材料二:改革开放后 , 经济建设取代阶级斗争成为全国工作重心,中国的经济体制从完全的计划经济开始跟商品经济接轨, 并逐步转向社会主义市场经济。以经济制度改革为标志的经济因素也加快推动媒介内部运营制度的变革。

材料三:十六大提出:推进传媒体制改革, 大力发展传媒事业和传媒产业。阅读材料并结合所学知识,思考:新中国成立后,哪些因素推动了影视业的发展?20世纪60年代末:互联网诞生。

1994年:中国接入互联网。

1995年:中国网民只有7213户。

2003年上半年:达到6800万户,居世界第二。

2013年:中国网民达到5.65亿。

2019年9月:中国网民达8.54亿。(数据来源:CNNIC)互联网之父:蒂姆·伯纳斯·李英国计算机科学家。他是万维网的发明者,麻省理工学院教授。1990年12月25日,罗伯特·卡里奥在CERN和他一起成功通过Internet实现了HTTP代理与服务器的第一次通讯。三、互联网的日益兴起(一)互联网兴起的概况信息化时代的到来

政府的大力支持

社会、科技、文化和经济的发展

中国互联网的通信技术的飞速发展【互联网 + 】创新2.0下的互联网发展的新业态,知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态就是“互联网+各个传统行业”,但这并不是简单的两者相加,而是利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。@三、互联网的日益兴起(二)互联网发展的原因三、互联网的日益兴起(三)互联网发展的影响三、互联网的日益兴起(三)互联网发展的影响模拟辩论:

正方:互联网对青少年的影响利大于弊。

反方:互联网对青少年的影响弊大于利。三、互联网的日益兴起互联网是一把双刃剑!网络成瘾带来心理和躯体疾病;

过度依赖网络,沉迷虚拟世界,与社会脱轨;

模糊道德认知,引发社会问题;

……可以开阔视野;

对外交流更便捷;

促进青少年个性化发展;

更快的掌握教育动态;

在网络上与名师面对面;

……

大众传媒的变迁中国世界1833年 1873年 1905年 1958年 1978年 1994年报刊业的兴起国人自办报刊电影事业起步北京电视台试播报刊业的繁荣正式接入互联网电影产生电视问世计算机问世互联网诞生探寻历史:分析大众传媒的变迁经济因素:近代工业的发展;

经济体制的改革思想因素:西方思想文化影响政治因素:重大政治文化运动的推动;政府的支持。

大

众

传

媒

的

变

迁

回应时代呼唤

,反映社会风貌

推

动影

响科技因素:科学技术的进步课后练习:1.九一八事变爆发后,上海久益烟公司立即生产出“三省”烟,烟盒上绘有东北三省地图,并印有曾子的名句“吾日三省而思”,告诫国人勿忘国耻,一时畅销全国。由此可知( )

A.日本全面侵华阻碍民族工业发展????????

B.国民政府唤醒国民的爱国意识

C.民族资本家讲究商业营销策略????????????

D.中国民族工业发展面临巨大困难 【答案】C

2.甲午战争前,有人认为《申报》是中外流氓所办的报纸,但甲午战争后《申报》成为时务的入门书,凡是有志前进的都不可不看。导致这一变化的主要原因是( )

A.人们关注时局渴求新知????????????????????????

B.江浙地区地方性报纸的出现

C.维新人士办报热情高涨????????????????????????

D.《申报》是影响最大的报纸 【答案】A

3.1884年中法战争爆发,《申报》连续报道前线战况和中法间的交涉并发表评论,引起人们广泛的关注和探讨。在社会上产生了前所未有的影响。这反映出当时( )

A.中法战争的危害前所未有????????????????????

B.富国强兵成为社会共识

C.新的舆论工具为人们接受????????????????????

D.时政成为媒介宣传的主流 【答案】C

4.鸦片战争前后,近代报刊已引入中国,但在当时办报被视为“洋人营利之举”,或是“莠民之贱业”。然而1895年到1898年,国人所办报刊就达50余种,形成了中国近代史上创办报刊的第一个高潮。造成这一转变的主要原因是( )

A.维新变法的推动????????????????????????????????????

B.民族危机的加深

C.洋务运动的破产????????????????????????????????????

D.民族工业的发展 【答案】B

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势