常用的创造技法 课件

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

常用的创造技法

1、头脑风暴法

由现代创造学的创始人、美国学者阿历克斯·奥斯本于1938年首次提出

有一年,美国北方格外严寒,大雪纷飞,电线上积满冰雪,大跨度的电线常被积雪压断,严重影响通信。过去,许多人试图解决这一问题,但都未能如愿以偿。后来,电信公司经理应用奥斯本发明的头脑风暴法,尝试解决这一难题。他召开了一种能让头脑卷起风暴的座谈会,参加会议的是不同专业的技术人员,要求他们必须遵守以下原则:

第一,自由思考。即要求与会者尽可能解放思想,无拘无束地思考问题并畅所欲言,不必顾虑自己的想法或说法是否“离经叛道”或“荒唐可笑”。

第二,延迟评判。即要求与会者在会上不要对他人的设想评头论足,不要发表“这主意好极了!”“这种想法太离谱了!”之类的“捧杀句”或“扼杀句”。至于对设想的评判,留在会后组织专人考虑。

第三,以量求质。即鼓励与会者尽可能多而广地提出设想,以大量的设想来保证质量较高的设想的存在。

第四,结合改善。即鼓励与会者积极进行智力互补,在增加自己提出设想的同时,注意思考如何把两个或更多的设想结合成另一个更完善的设想。

按照这种会议规则,大家七嘴八舌地议论开来。有人提出设计一种专用的电线清雪机;有人想到用电热来化解冰雪;也有人建议用振荡技术来清除积雪;还有人提出能否带上几把大扫帚,乘坐直升机去扫电线上的积雪。对于这种“坐飞机扫雪”的设想,大家心里尽管觉得滑稽可笑,但在会上也无人提出批评。相反,有一工程师在百思不得其解时,听到用飞机扫雪的想法后,大脑突然受到冲击,一种简单可行且高效率的清雪方法冒了出来。他想,每当大雪过后,出动直升机沿积雪严重的电线飞行,依靠高速旋转的螺旋桨即可将电线上的积雪迅速扇落。他马上提出“用直升机扇雪”的新设想,顿时又引起其他与会者的联想,有关用飞机除雪的主意一下子又多了七八条。不到一小时,与会的10名技术人员共提出90多条新设想。

会后,公司组织专家对设想进行分类论证。专家们认为设计专用清雪机,采用电热或电磁振荡等方法清除电线上的积雪,在技术上虽然可行,但研制费用大,周期长,一时难以见效。那种因“坐飞机扫雪”激发出来的几种设想,倒是一种大胆的新方案,如果可行,将是一种既简单又高效的好办法。经过现场试验,发现用直升机扇雪真能奏效,一个久悬未决的难题,终于在头脑风暴会中得到了巧妙的解决。

2、列举法

特性列举法是美国尼布拉斯加大学的克劳福德(Robert Crawford)教授于1954所提倡的一种著名的创意思维策略。

例1:水壶

1.名词特性——采用名词来表达的特性。

全 体:水壶。

部 分:壶柄、壶盖、蒸汽孔、壶身、壶口、壶底。

材 料:铝、铜。

制作方法:冲压法、焊接法。

2、形容词性——采用形容词来表达的特性。

性 质:轻、重、大、小、灰色、银白色,形状有方、圆和椭圆;图案更有多种。

3、动词特性——采用动词来表达的特性。

功 能:烧水、装水、倒水、加热、保温等。

单以壶柄为例,可得到如下启示:

金属的壶柄,水烧开后提起时很烫手,于是就在提手处装上塑料;开始时,塑料捏手做成平的,倒水不方便,后来就在塑件大拇指着力的地方做出一个合适的突出点,而四指着力的地方则做成下凹状;另外,壶柄要烧水的时候搁在壶身上,水烧开后壶柄太烫手,于是就在壶柄上装上支臂活动卡,烧水的时候使壶柄竖着,情况就好多了。

缺点列举法

3、设问法

检核表法

5W2H法

和田12动词法

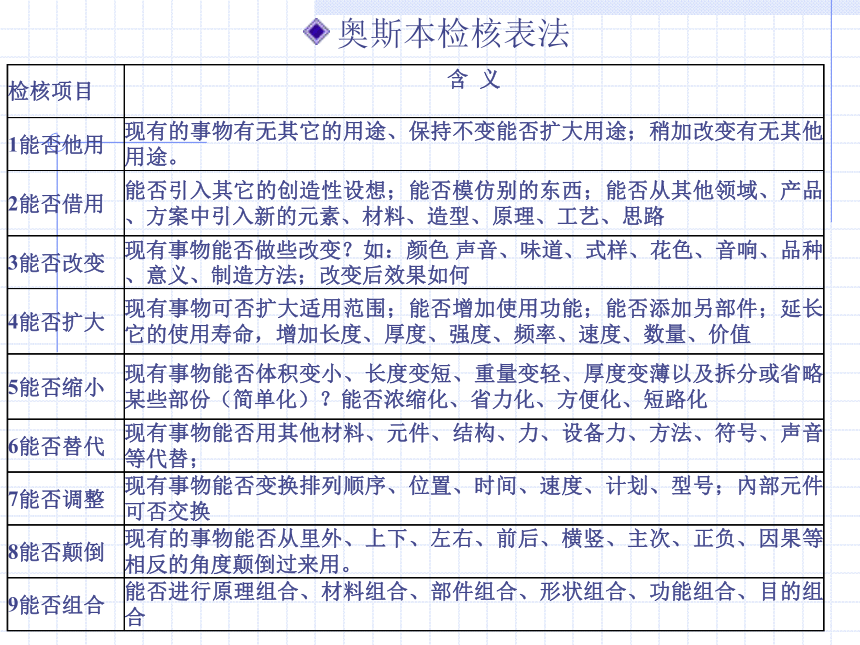

奥斯本检核表法

检核项目

含 义

1能否他用

现有的事物有无其它的用途、保持不变能否扩大用途;稍加改变有无其他用途。

2能否借用

能否引入其它的创造性设想;能否模仿别的东西;能否从其他领域、产品、方案中引入新的元素、材料、造型、原理、工艺、思路

3能否改变

现有事物能否做些改变?如:颜色 声音、味道、式样、花色、音响、品种、意义、制造方法;改变后效果如何

4能否扩大

现有事物可否扩大适用范围;能否增加使用功能;能否添加另部件;延长它的使用寿命,增加长度、厚度、强度、频率、速度、数量、价值

5能否缩小

现有事物能否体积变小、长度变短、重量变轻、厚度变薄以及拆分或省略某些部份(简单化)?能否浓缩化、省力化、方便化、短路化

6能否替代

现有事物能否用其他材料、元件、结构、力、设备力、方法、符号、声音等代替;

7能否调整

现有事物能否变换排列顺序、位置、时间、速度、计划、型号;內部元件可否交换

8能否颠倒

现有的事物能否从里外、上下、左右、前后、横竖、主次、正负、因果等相反的角度颠倒过来用。

9能否组合

能否进行原理组合、材料组合、部件组合、形状组合、功能组合、目的组合

序号

检核项目

引出的发明

1

能否他用

其他用途:信号灯、装饰灯;

2

能否借用

增加功能:加大反光罩,增加灯泡亮度;

3

能否改变

改一改:改灯罩、改小电珠和用彩色电珠等;

4

能否扩大

延长使用寿命:使用节电、降压开关;

5

能否缩小

缩小体积:1号电池→2号电池→5号电池→7号电池→8号电池→钮扣电池;

6

能否替代

代用:用发光两极管代小电珠;

7

能否调整

换型号:两节电池直排、横排、改变式样;

8

能否颠倒

反过来想:不用干电池的手电筒,用磁电机发电;

9

能否组合

与其他组合:带手电收音机、带手电的钟等。

手电筒的创新思路

75个问题:

这75个问题不是奥斯本凭空想象的,而是他在研究和总结大量近、现代科学发现、发明、创造事例的基础上归纳出来的。

1 有无新的用途

2 是否有新的使用方法

3 可否改变现有的使用方法

4 有无类似的东西

5 利用类比能否产生新观念

6 过去有无类似的问题

7 可否摹仿

8 能否超过

9 可否增加些什么

10 可否附加些什么

11 可否增加使用时间

12 可否增加频率

13 可否增加尺寸

14 可否增加强度

15 可否提高性能

16 可否增加新成分

17 可否加倍

18 可否扩大若干倍

19 可否放大

20 可否夸大

21 可否减少些什么

22 可否密集

23 可否压缩

24 可否浓缩

25 可否聚合

26 可否微型化

27 可否缩短

28 可否变窄

29 可否去掉

30 可否分割

31 可否减轻

32 可否变成流线型

33 可否改变功能

34 可否改变颜色

35 可否改变形状

36 可否改变运动

37 可否改变气味

38 可否改变音响

39 可否改变外形

40 是否还有其它改变的可能性

41 可否代替

42 用什么代替

43 还有什么别的排列

44 还有什么别的成分

45 还有什么别的材料

46 还有什么别的过程

47 还有什么别的能源

48 还有什么别的颜色

49 还有什么别的音响

50 还有什么别的照明

51 可否变换

52 有无可互换的成分

53 可否变换模式

54 可否变换布置顺序

55 可否变换操作工序

56 可否变换因果关系

57 可否变换速度或频率

58 可否变换工作规范

59 可否颠倒

60 是否颠倒正负

61 可否颠倒正反

62 可否头尾颠倒

63 可否上下颠倒

64 可否颠倒位置

65 可否颠倒作用

66 可否重新组合

67 可否尝试混合

68 可否尝试合成

69 可否尝试配合

70 可否尝试协调

71 可否尝试配套

72 可否把物体组合

73 可否把目的组合

74 可否把特性组合

75 可否把观念组合

应用奥斯本检核表是一种强制性思考过程,有利于突破不愿提问的心理障碍。很多时候,善于提问本身就是一种创造。

5W2H法

和田12动词法

所谓“和田12法”,就是根据12个动词(加、减、扩、缩、变、改、联、学、代、搬、反、定)提供的方向去设问,进而开发创造性思维的方法。

和田12法又称和田12动词法、和田创新12法、和田创新法则等。它是我国创造学研究者根据在上海和田路小学进行创造力开发工作的实践总结出来的创造技法,是包括和田路小学师生在内的许多人集体劳动的成果。

1)加一加

现有事物能否增加什么(比如加大、加高、加厚等)?能否把这一事物与别的事物叠加在一起?例如:橡皮和铅笔加在一起组合成带橡皮头的铅笔,收音机和录音机叠加就形成了收录机。

2)减一减

现有事物能否减去些什么(如尺寸、厚度、重量等)?能否省略或取消什么?根据这一思路,简化体汉字就是繁体汉字减一减的产物。

3)扩一扩

现有事物能否放大或扩展?幻灯、电影、投影电视等就是扩一扩的成果。

4)缩一缩

现有事物能不能缩小或压缩?袖珍词典、压缩饼干等就是缩一缩的成果。

5)变一变

现有事物能不能改变其固有属性(如形状、颜色、声音、味道或次序)?彩色电影、电视正是黑白电影、电视变一变的产物。食品、文具等方面的不少系列产品也是根据变一变的思路开发出来的。

6)改一改

现有事物是否存在不足之处需要改进?这里的改进是对原有事物的不足之处而言的,因此可以结合缺点列举法考虑。和田路小学的一个学生曾根据这一思路发明了多用触电插头,并在国际青少年发明竞赛中获奖。

7)联一联

现有事物和其他事物之间是否存在联系,能否利用这联系进行发明创造?干湿球温度表就是根据空气温度和湿度之间的联系开发出来的新产品。

8)学一学

能否学习、模仿现有的事物而从事新的发明创造?传说鲁班从茅草的锯齿形叶片把手掌拉破得到启发,进而模仿草叶边缘的形态发明了新的工具——锯,这就是学一学的典型事例。

9)代一代

现有事物或其一部分能否用其他事物来替代?替代的结果必须保证不改变事物的原有功能。这一思路在材料工业领域有广泛的应用价值,许多合金、工业塑料、新型陶瓷材料等都是这一思路的成果。

10)搬一搬

现有事物能否搬到别的条件下去应用?或者能否把现有事物的原理、技术、方法等搬到别的场合去应用?用嘴吹气会发声的哨子,搬到水壶口上,就产生了能自动报告水烧开了的新产品;搬到鸽子身上便转换为鸽哨,不仅能指示鸽子的行踪而且能提供悠扬的乐声。

11)反一反

现有事物的原理、方法、结构、用途等能否颠倒过来?这是要求逆向思维的思路。吸尘器的发明就是成功的一例。起初是想发明一种利用气流吹尘的清洁工具,试用时发现导致尘土飞扬,效果很差,结果反其道而行之,发明了吸尘器。

12)定一定

对现有事物的数量或程度变化,是否能作一些规定?这是一种定量化的思路。定量化是人们对客观事物的认识逐渐精确化的标志,也为创造发明提供了有效的途径。典型成果:尺、秤、天平、温度计、噪声显示器等。

和田12法实际上是发明创造的12条思路。

常用的创造技法

1、头脑风暴法

由现代创造学的创始人、美国学者阿历克斯·奥斯本于1938年首次提出

有一年,美国北方格外严寒,大雪纷飞,电线上积满冰雪,大跨度的电线常被积雪压断,严重影响通信。过去,许多人试图解决这一问题,但都未能如愿以偿。后来,电信公司经理应用奥斯本发明的头脑风暴法,尝试解决这一难题。他召开了一种能让头脑卷起风暴的座谈会,参加会议的是不同专业的技术人员,要求他们必须遵守以下原则:

第一,自由思考。即要求与会者尽可能解放思想,无拘无束地思考问题并畅所欲言,不必顾虑自己的想法或说法是否“离经叛道”或“荒唐可笑”。

第二,延迟评判。即要求与会者在会上不要对他人的设想评头论足,不要发表“这主意好极了!”“这种想法太离谱了!”之类的“捧杀句”或“扼杀句”。至于对设想的评判,留在会后组织专人考虑。

第三,以量求质。即鼓励与会者尽可能多而广地提出设想,以大量的设想来保证质量较高的设想的存在。

第四,结合改善。即鼓励与会者积极进行智力互补,在增加自己提出设想的同时,注意思考如何把两个或更多的设想结合成另一个更完善的设想。

按照这种会议规则,大家七嘴八舌地议论开来。有人提出设计一种专用的电线清雪机;有人想到用电热来化解冰雪;也有人建议用振荡技术来清除积雪;还有人提出能否带上几把大扫帚,乘坐直升机去扫电线上的积雪。对于这种“坐飞机扫雪”的设想,大家心里尽管觉得滑稽可笑,但在会上也无人提出批评。相反,有一工程师在百思不得其解时,听到用飞机扫雪的想法后,大脑突然受到冲击,一种简单可行且高效率的清雪方法冒了出来。他想,每当大雪过后,出动直升机沿积雪严重的电线飞行,依靠高速旋转的螺旋桨即可将电线上的积雪迅速扇落。他马上提出“用直升机扇雪”的新设想,顿时又引起其他与会者的联想,有关用飞机除雪的主意一下子又多了七八条。不到一小时,与会的10名技术人员共提出90多条新设想。

会后,公司组织专家对设想进行分类论证。专家们认为设计专用清雪机,采用电热或电磁振荡等方法清除电线上的积雪,在技术上虽然可行,但研制费用大,周期长,一时难以见效。那种因“坐飞机扫雪”激发出来的几种设想,倒是一种大胆的新方案,如果可行,将是一种既简单又高效的好办法。经过现场试验,发现用直升机扇雪真能奏效,一个久悬未决的难题,终于在头脑风暴会中得到了巧妙的解决。

2、列举法

特性列举法是美国尼布拉斯加大学的克劳福德(Robert Crawford)教授于1954所提倡的一种著名的创意思维策略。

例1:水壶

1.名词特性——采用名词来表达的特性。

全 体:水壶。

部 分:壶柄、壶盖、蒸汽孔、壶身、壶口、壶底。

材 料:铝、铜。

制作方法:冲压法、焊接法。

2、形容词性——采用形容词来表达的特性。

性 质:轻、重、大、小、灰色、银白色,形状有方、圆和椭圆;图案更有多种。

3、动词特性——采用动词来表达的特性。

功 能:烧水、装水、倒水、加热、保温等。

单以壶柄为例,可得到如下启示:

金属的壶柄,水烧开后提起时很烫手,于是就在提手处装上塑料;开始时,塑料捏手做成平的,倒水不方便,后来就在塑件大拇指着力的地方做出一个合适的突出点,而四指着力的地方则做成下凹状;另外,壶柄要烧水的时候搁在壶身上,水烧开后壶柄太烫手,于是就在壶柄上装上支臂活动卡,烧水的时候使壶柄竖着,情况就好多了。

缺点列举法

3、设问法

检核表法

5W2H法

和田12动词法

奥斯本检核表法

检核项目

含 义

1能否他用

现有的事物有无其它的用途、保持不变能否扩大用途;稍加改变有无其他用途。

2能否借用

能否引入其它的创造性设想;能否模仿别的东西;能否从其他领域、产品、方案中引入新的元素、材料、造型、原理、工艺、思路

3能否改变

现有事物能否做些改变?如:颜色 声音、味道、式样、花色、音响、品种、意义、制造方法;改变后效果如何

4能否扩大

现有事物可否扩大适用范围;能否增加使用功能;能否添加另部件;延长它的使用寿命,增加长度、厚度、强度、频率、速度、数量、价值

5能否缩小

现有事物能否体积变小、长度变短、重量变轻、厚度变薄以及拆分或省略某些部份(简单化)?能否浓缩化、省力化、方便化、短路化

6能否替代

现有事物能否用其他材料、元件、结构、力、设备力、方法、符号、声音等代替;

7能否调整

现有事物能否变换排列顺序、位置、时间、速度、计划、型号;內部元件可否交换

8能否颠倒

现有的事物能否从里外、上下、左右、前后、横竖、主次、正负、因果等相反的角度颠倒过来用。

9能否组合

能否进行原理组合、材料组合、部件组合、形状组合、功能组合、目的组合

序号

检核项目

引出的发明

1

能否他用

其他用途:信号灯、装饰灯;

2

能否借用

增加功能:加大反光罩,增加灯泡亮度;

3

能否改变

改一改:改灯罩、改小电珠和用彩色电珠等;

4

能否扩大

延长使用寿命:使用节电、降压开关;

5

能否缩小

缩小体积:1号电池→2号电池→5号电池→7号电池→8号电池→钮扣电池;

6

能否替代

代用:用发光两极管代小电珠;

7

能否调整

换型号:两节电池直排、横排、改变式样;

8

能否颠倒

反过来想:不用干电池的手电筒,用磁电机发电;

9

能否组合

与其他组合:带手电收音机、带手电的钟等。

手电筒的创新思路

75个问题:

这75个问题不是奥斯本凭空想象的,而是他在研究和总结大量近、现代科学发现、发明、创造事例的基础上归纳出来的。

1 有无新的用途

2 是否有新的使用方法

3 可否改变现有的使用方法

4 有无类似的东西

5 利用类比能否产生新观念

6 过去有无类似的问题

7 可否摹仿

8 能否超过

9 可否增加些什么

10 可否附加些什么

11 可否增加使用时间

12 可否增加频率

13 可否增加尺寸

14 可否增加强度

15 可否提高性能

16 可否增加新成分

17 可否加倍

18 可否扩大若干倍

19 可否放大

20 可否夸大

21 可否减少些什么

22 可否密集

23 可否压缩

24 可否浓缩

25 可否聚合

26 可否微型化

27 可否缩短

28 可否变窄

29 可否去掉

30 可否分割

31 可否减轻

32 可否变成流线型

33 可否改变功能

34 可否改变颜色

35 可否改变形状

36 可否改变运动

37 可否改变气味

38 可否改变音响

39 可否改变外形

40 是否还有其它改变的可能性

41 可否代替

42 用什么代替

43 还有什么别的排列

44 还有什么别的成分

45 还有什么别的材料

46 还有什么别的过程

47 还有什么别的能源

48 还有什么别的颜色

49 还有什么别的音响

50 还有什么别的照明

51 可否变换

52 有无可互换的成分

53 可否变换模式

54 可否变换布置顺序

55 可否变换操作工序

56 可否变换因果关系

57 可否变换速度或频率

58 可否变换工作规范

59 可否颠倒

60 是否颠倒正负

61 可否颠倒正反

62 可否头尾颠倒

63 可否上下颠倒

64 可否颠倒位置

65 可否颠倒作用

66 可否重新组合

67 可否尝试混合

68 可否尝试合成

69 可否尝试配合

70 可否尝试协调

71 可否尝试配套

72 可否把物体组合

73 可否把目的组合

74 可否把特性组合

75 可否把观念组合

应用奥斯本检核表是一种强制性思考过程,有利于突破不愿提问的心理障碍。很多时候,善于提问本身就是一种创造。

5W2H法

和田12动词法

所谓“和田12法”,就是根据12个动词(加、减、扩、缩、变、改、联、学、代、搬、反、定)提供的方向去设问,进而开发创造性思维的方法。

和田12法又称和田12动词法、和田创新12法、和田创新法则等。它是我国创造学研究者根据在上海和田路小学进行创造力开发工作的实践总结出来的创造技法,是包括和田路小学师生在内的许多人集体劳动的成果。

1)加一加

现有事物能否增加什么(比如加大、加高、加厚等)?能否把这一事物与别的事物叠加在一起?例如:橡皮和铅笔加在一起组合成带橡皮头的铅笔,收音机和录音机叠加就形成了收录机。

2)减一减

现有事物能否减去些什么(如尺寸、厚度、重量等)?能否省略或取消什么?根据这一思路,简化体汉字就是繁体汉字减一减的产物。

3)扩一扩

现有事物能否放大或扩展?幻灯、电影、投影电视等就是扩一扩的成果。

4)缩一缩

现有事物能不能缩小或压缩?袖珍词典、压缩饼干等就是缩一缩的成果。

5)变一变

现有事物能不能改变其固有属性(如形状、颜色、声音、味道或次序)?彩色电影、电视正是黑白电影、电视变一变的产物。食品、文具等方面的不少系列产品也是根据变一变的思路开发出来的。

6)改一改

现有事物是否存在不足之处需要改进?这里的改进是对原有事物的不足之处而言的,因此可以结合缺点列举法考虑。和田路小学的一个学生曾根据这一思路发明了多用触电插头,并在国际青少年发明竞赛中获奖。

7)联一联

现有事物和其他事物之间是否存在联系,能否利用这联系进行发明创造?干湿球温度表就是根据空气温度和湿度之间的联系开发出来的新产品。

8)学一学

能否学习、模仿现有的事物而从事新的发明创造?传说鲁班从茅草的锯齿形叶片把手掌拉破得到启发,进而模仿草叶边缘的形态发明了新的工具——锯,这就是学一学的典型事例。

9)代一代

现有事物或其一部分能否用其他事物来替代?替代的结果必须保证不改变事物的原有功能。这一思路在材料工业领域有广泛的应用价值,许多合金、工业塑料、新型陶瓷材料等都是这一思路的成果。

10)搬一搬

现有事物能否搬到别的条件下去应用?或者能否把现有事物的原理、技术、方法等搬到别的场合去应用?用嘴吹气会发声的哨子,搬到水壶口上,就产生了能自动报告水烧开了的新产品;搬到鸽子身上便转换为鸽哨,不仅能指示鸽子的行踪而且能提供悠扬的乐声。

11)反一反

现有事物的原理、方法、结构、用途等能否颠倒过来?这是要求逆向思维的思路。吸尘器的发明就是成功的一例。起初是想发明一种利用气流吹尘的清洁工具,试用时发现导致尘土飞扬,效果很差,结果反其道而行之,发明了吸尘器。

12)定一定

对现有事物的数量或程度变化,是否能作一些规定?这是一种定量化的思路。定量化是人们对客观事物的认识逐渐精确化的标志,也为创造发明提供了有效的途径。典型成果:尺、秤、天平、温度计、噪声显示器等。

和田12法实际上是发明创造的12条思路。