2020年高中语文人教版必修3第一单元第二课《祝福》课件(共三课时、共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020年高中语文人教版必修3第一单元第二课《祝福》课件(共三课时、共57张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-04 21:29:07 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

祝

福

鲁 迅

情境导入

学习目标

整体感知

研读课文

课文小结

布置作业

第一课时

情境导入

我们在初中曾经学过鲁迅的小说《故乡》《孔乙己》,其中由活泼可爱而变成麻木愚昧的闰土,站着喝酒而穿长衫的孔乙己,都给我们留下了深刻的印象。今天,我们学习的是鲁迅先生又一篇著名的小说——《祝福》。

1.了解小说背景;

2.研读课文,理清小说情节结构;

3.理解倒叙手法的运用。

学习目标

整体感知

鲁迅,中国现代文学的奠基人,著名的文学家、思想家和革命家,原名周树人,字豫才。著有小说集《呐喊》《彷徨》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《坟》《华盖集》《二心集》等。

作

者

简

介

《祝福》写于1924.2.7。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是不久就失望了。他看到辛亥革命以后,帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。鲁迅在《祝福》里,深刻地展示了这一时期中国农村的真实面貌。

写

作

背

景

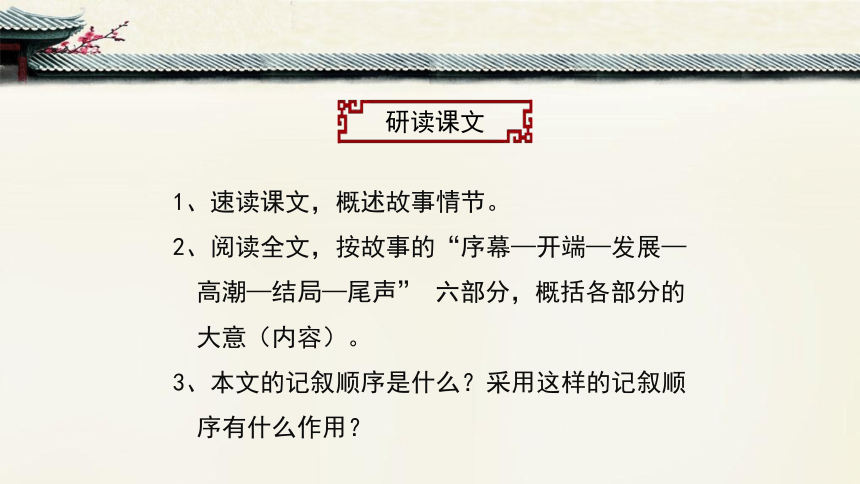

1、速读课文,概述故事情节。

2、阅读全文,按故事的“序幕—开端—发展—高潮—结局—尾声” 六部分,概括各部分的大意(内容)。

3、本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用?

研读课文

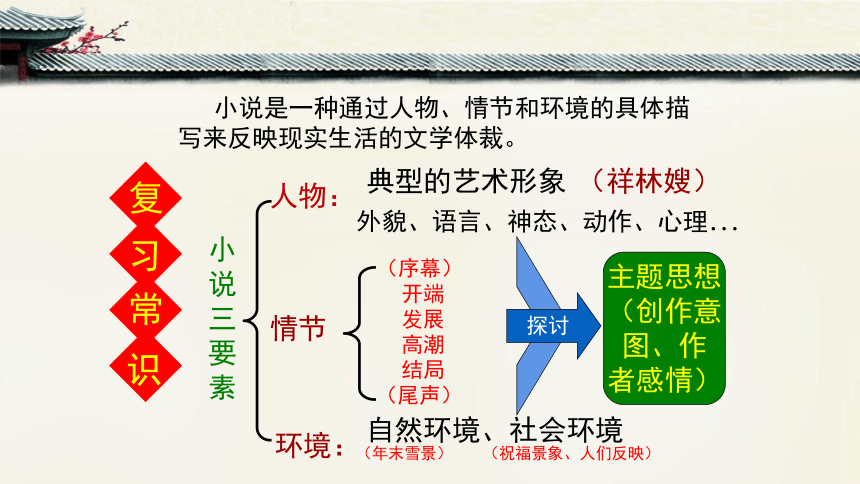

小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁。

人物:

情节

环境:

(序幕)

开端

发展

高潮

结局

(尾声)

(年末雪景)

(祝福景象、人们反映)

(祥林嫂)

自然环境、社会环境

典型的艺术形象

外貌、语言、神态、动作、心理…

探讨

主题思想

(创作意

图、作

者感情)

复

习

常

识

小说三要素

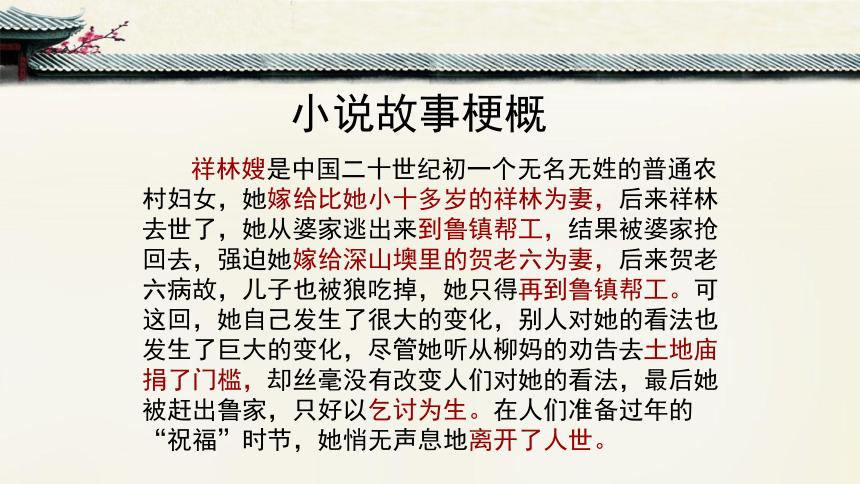

祥林嫂是中国二十世纪初一个无名无姓的普通农村妇女,她嫁给比她小十多岁的祥林为妻,后来祥林去世了,她从婆家逃出来到鲁镇帮工,结果被婆家抢回去,强迫她嫁给深山墺里的贺老六为妻,后来贺老六病故,儿子也被狼吃掉,她只得再到鲁镇帮工。可这回,她自己发生了很大的变化,别人对她的看法也发生了巨大的变化,尽管她听从柳妈的劝告去土地庙捐了门槛,却丝毫没有改变人们对她的看法,最后她被赶出鲁家,只好以乞讨为生。在人们准备过年的“祝福”时节,她悄无声息地离开了人世。

小说故事梗概

倒叙

以什么为线索?

小说采用什么记叙顺序 ?

我的所见所闻所感

列出情节提纲

情节—— ??? ? 内容—— 顺序__

序幕 ??????? ????????

结局 ???????

开端???????

发展?????? ?

高潮???????

尾声 ???????

倒叙

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

初到鲁镇?

被卖改嫁

再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒 叙的作用

结构上:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者急予探求事情的原委,有一定的吸引力;

内容上:把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。

第二课时

1.分析人物形象:据语言动作肖像特别是眼神的描写分析祥林嫂、鲁四老爷及“我”的的性格。

学习目标

祥林嫂年表

到鲁镇以前 二十六七岁,在卫家山和祥林结婚。

到鲁镇初年 春天死了丈夫,年底(冬初)逃到鲁镇做工。祝福时很忙。

到鲁镇二年 春天改嫁。年底生阿毛。

到鲁镇三年 卫婆子说她交了好运。阿毛两岁。

到鲁镇四年 贺老六死。

到鲁镇五年 春天阿毛被狼衔去。秋天到鲁镇。年底祭祀时很闲。

到鲁镇六年 祝福时柳妈建议她捐门槛。

到鲁镇七年 秋天捐门槛。冬天祭祀,仍不能拿酒杯和筷子。

到鲁镇八年 头发花白,记忆尤其坏。

到鲁镇九年 被赶出鲁四老爷家。沦为乞丐。

…………

到鲁镇十三年 问我三个问题。死亡。

通过人物描写分析人物命运与性格:

小说通过塑造祥林嫂这个形象来表现主题,那么她有怎样的命运,表现了她怎样的性格?

小说主要采用什么描写方法描写主人公的,文中有几处突出的肖象描写,写出她什么性格特点,请找出并分析。

(一) 善良的祥林嫂

以为辛勤劳作能安心生存

以为丧夫失子能博得同情

以为捐得门槛能减去罪孽

亚里士多德认为,悲剧人物要使人怜悯,“最重要之点,性格必须善良”。

祥林嫂——悲惨遭遇

外逃帮佣,初到鲁镇

被人劫回,被迫改嫁

丧夫失子,再到鲁镇

捐献门槛,未能赎罪

逐出鲁家,沦为乞丐

祝福之夜,凄然死去

五年前花白的头发,即今已经全白;脸上瘦削不堪,黄中带黑。

初到鲁镇:

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,但两颊还是红的。

再到鲁镇:

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

临死之前:

外

貌

变

化

顺着眼

—善良、安分

找眼睛 析性格

讲阿毛的故事:

直着眼

初到鲁镇:

再到鲁镇 :

顺着眼

眼角带着泪痕

——再受打击,内心痛苦

——精神有些麻木

听了柳妈的话:

两眼围着大黑圈

—内心恐惧

别人嘲笑她的伤疤:

瞪着眼

——以此作反抗

捐了门槛之后:

眼光分外有神

—又有希望

肖

像

描

写

沦为乞丐:

不让祝福:

眼珠间或一轮

眼睛窈陷

—— 再受打击

— 神情麻木

问有无灵魂:

忽然发亮

— 一丝希望

鲁迅:“要极俭省地画出一个人特点,最好是画出它眼睛。”

顺着眼

直着眼

瞪着眼

两次到鲁家:乌裙,蓝夹袄,月白背心。

描

写

衣

着

第一次到鲁家:

第二次到鲁家:

脸色青黄,两颊上已经消失了血色,死尸似的脸。

捐了门槛仍不能祭祀:

脸色灰黑。

沦为乞丐:

脸上瘦削不堪,黄中带黑,木刻似的。

脸色青黄,但两颊却还是红的,脸上也白胖了。

描

写

脸

色

肖像描写作用

概括了祥林嫂半生悲惨的历史,通过鲜明的对照深刻揭露了封建思想对劳动妇女的摧残和迫害。

描

写

语

言

(1)自述阿毛之死

提问:为什么作者不厌其烦地写?

更突出了祥林嫂的痛苦与自责。

(2)与柳妈对话

加重了精神负担。

(3)与“我”对话

矛盾心理

希望破灭

找行动 析性格

反对再嫁——

怕被分身——

怀疑灵魂——

受到嘲笑——

有一定的反抗精神

逃、撞

捐(门槛)

问

瞪

描

写

行

动

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,

表明她即便是乞丐,也活得不如意。

描

写

空

碗

造成祥林嫂的悲剧命运的原因是什么?

两次结婚

克夫克子

人们 认为她:

命不好

为什么人们会有这样的看法的?

深受封建礼教思想的毒害

封建礼教:三从四德 从一而终

饿死事小,失节事大

鲁四老爷

四婶

柳妈

镇上其他的人

婆婆

描写眼睛

展示残酷的社会遭遇

描写衣着

显示贫穷的经济状况

描写语言

揭示沉重的心理压力

描写脸色

描绘惨痛的人生经历

描写空碗

暗示悲惨的命运结局

总 结

政 权

族 权

神 权

夫 权

封建礼教

封建迷信

提问:谁是杀害祥林嫂的真正的刽子手?

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以至被旧社会所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会压垮了。

归纳祥林嫂这一人物形象

(二)研讨人物形象:鲁四老爷

第一次见面:皱眉

原因:寡妇(标志:白头绳)

第二次见面:“败坏风俗· · · · ·

祖宗是不吃的”

死后:谬种

可取之处:照付工钱 并不凶残

鲁四老爷

鲁四老爷是迫害祥林嫂的罪魁祸首

保守

伪善

冷酷

①沉迷理学,大骂维新的鲁四老爷

②固守礼教,道貌岸然的鲁四老爷

③冷酷无情,伤天害理的鲁四老爷

祥林嫂刚到鲁镇:皱了皱眉

祥林嫂被抢回去:可恶!然而……

祥林嫂再到鲁镇:照例皱眉,暗暗告诫四婶

—伤风败俗 不干不净 不让沾手

祥林嫂去世时:骂“谬种”

书房布置:对联、看的书

暗示鲁四老爷是死守封建礼教的理学家

从精神对祥林嫂进行迫害:

小结:人物形象——鲁四老爷

鲁四老爷是当是农村中地主阶级的代表人物。他政治上迂腐、保守、顽固地维护旧有封建制度,反对一切改革与革命。他思想上反动,自觉维护封建制度和封建礼教。他为人自私伪善,冷酷无情,他轻视祥林嫂,厌恶祥林嫂是个寡妇,支持婆家把他抢回:嫌她“败坏风俗”、“不干不净”:他无情地摧残祥林嫂,祝福时不让她沾手,死后还骂她是“谬种”。他是造成祥林嫂悲剧的一个重要人物。

鲁四婶是“大户人家的太太”,头一次留祥林嫂是看她能干,祥林嫂被婆家绑架走以后,她害怕给自己家惹麻烦。以后惦念祥林嫂不是因为关心她的命运,而是自己的用人没有祥林嫂那样可心。以后祥林嫂再来,她“起初还踌蹰”,后来倒是真心怜悯祥林嫂,留下她。但是祥林嫂不像过去那样能干活了,四婶开始“不满”,进而“警告”,最后把祥林嫂赶出家门。可以说四婶只是把祥林嫂当成一件工具罢了,没有把她当人来看。

(三)研讨人物形象:鲁四婶

柳 妈

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是还要给地主去帮工

受压迫的劳动妇女

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度

受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,就她跳出苦海,结果适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

(四)研讨人物形象—柳妈

柳 妈

和祥林嫂一样是旧社会中受压迫的劳动妇女的形象,她虽然同情祥林嫂,但由于受封建礼教和封建迷信的毒害很深,最终也造成了祥林嫂的悲剧。

(五)其他人

祥林嫂第二次到鲁镇

讲阿毛的故事

敛起笑容,陪出眼泪

特意寻来,满足地去了

再不见一点泪的痕迹

逗小孩

催她走

似笑非笑地问

和柳妈谈话之后:

可惜,白撞了一下

(同情,可怜)

(找谈资)

(烦厌和唾弃)

(嘲笑、挖苦)

被封建思想支配,不觉悟。群众之间隔膜、冷漠。

A:我与鲁四老爷

B:“我”的说不清

也许有--

自以为慰藉,不忍心增其烦恼

也未必--

意识到增添苦恼,只好吞吐,支吾其辞

说不清--

怕负责任的含混之辞

“我”说不清,始终不否定灵魂的有,表现我对帮助祥林嫂摆脱封建迷信毫无力量,甚至没有勇气正视祥林嫂提出的问题,是“我”的软弱性。

“我是一个具有进步的思想的小资产阶级知识分子和形象,有反封建的思想但却“软弱”“无能”,没有改良的办法。

(六)研读人物形象:“我”

分析小结——“我”

是全文的线索人物,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我‘的所见所闻来展现的;

是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象,同情劳动人民,不满黑暗现实,但也有软弱和无能的一面。

祥林嫂是非死不可的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一样把她往死里赶,是一样使她精神上增加痛苦。 ——丁玲

第三课时

结合环境描写,把握小说题。

学习目标

研读:环境描写

1.“祝福”在文中指的是什么?

2.小说描写了几次“祝福”?在小说中起什么作用? 小说为什么以“祝福”为题?

3.本文的环境描写有什么特点?

环境描写——祝福

祝福1:从祝福的场景中我们可以看出当时的鲁镇弥漫着封建思想和封建传统,这些封建的东西是害死祥林嫂的根本原因。因此祝福这一场景揭示了祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性。

祝福2:推动情节发展,增强人物形象的真实性和感染力。

祝福4:祥林嫂的悲惨遭遇是在别人祝福的欢乐气氛中展开的,祥林嫂是在别人祝福的欢乐气氛中去世的,鲜明的对照深化了小说的主题。

祝福3:首尾呼应,深化主题。

为何要以“祝福”为题?

起于祝福,终于祝福,中间一再写到祝福,情节的发展与祝福密切相关因此“祝福”在文中起到线索的作用。

祥林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐气氛中展开的,鲜明的对照深化了小说的主题。

其他环境

鲁四老爷书房的布置:

冷漠、愚昧、落后,封建礼教思想浓郁

逼迫改嫁:捆、塞、捺、擒、 关

听阿毛的事:冷冷、鄙薄、满足、烦厌、似笑非笑

听改嫁的事:逗她、嘲笑

听说她的惨死:漠然

命运的悲惨

说明主人顽固、守旧、迂腐、没落、封建礼教的卫道士、虚伪的假道学。

群众冷漠的反应

下雪天

思考几个小问题:

1、开头环境描写作用是什么?

2、对鲁四老爷的“可恶,然而┅┅”“可恶!”与“然而┅┅”该如何理解?

3、比较鲁四婶的“祥林嫂,你放着吧!我来摆。”与“你放着吧,祥林嫂!”的不同。

4、中间使用第三人称但序幕结局和尾声为何使用第一人称?

5、简要分析尾声景物的描写作用。

1、照应题目,交代故事发生的时间、地点及祭灶的社会习俗;流露出我在这个环境中窒息的心情,渲染了令人窒息的气氛;揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。

2、第一次“可恶”是说祥林嫂被偷着绑架走,下家婆婆不跟他打招呼竟在光天化日之下,于他家门口抢他的佣人,这有失这位封建老爷的尊严,故云。

“然而”是从封建礼教出发,认为祥家婆婆做的并不错,象祥林嫂这样的寡妇实在不该出逃,嫁鸡随鸡、从一而终,婆家有权抢她回去。

第二次“可恶”意思是卫老婆子不该荐一个不守封建礼教的寡妇来鲁家,不给把自己荐来的人又合伙劫走。

第二个“然而”意思是要再找这样的“食物不论”、“力气不惜”“比男人还勤快”的佣人不那么容易了。

3、第一次:两次丧夫的“败坏风俗”的祥林嫂再到鲁家当佣工时,鲁家就立下“祭祀时不准她沾手”的禁规,但她不知内情,仍然去做。四婶慌忙说“不干不净,祖宗不吃”,但不知者无罪,所以语气还客气些。

第二次:祥林嫂自以为捐了门槛便赎了罪,便恢复了作正常人的权利,便可以沾手祭祀了;但在四婶眼里,她仍是一个伤风败俗不干不净的坏女人,且变的越发不知趣,于是大声呵斥,显示了制止的急切心情。

4、“我”不是鲁迅,但处处有着鲁迅的影子。我即是观察家,又是评论员,便于叙述评论,通过“我”的见闻感受,对现实展开批判和对旧“我”进行否定;本文中“我”是祥林嫂半生经历的耳闻目睹者,增强了小说的可信性。

5、显示了鲁镇浓郁的封建气息和封建统治的浓重,和“天地圣众”等气氛形成鲜明的对比,突出了祝福的冷酷无情和祥林嫂死的悲惨,深化了对旧社会杀人本质的揭露,布局上首尾照应,结构更臻完善。

《祝福》通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了封建礼教吃人的本质,指出彻底反封建的必要性。

[总结主题]

沉郁的色调传达悲哀的感情

人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。 ——许寿裳

《祝福》这篇小说通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了地主阶级对劳动妇女的摧残与迫害,揭示了封建礼教吃人的本质,指出彻底反封建的必要性。

课文小结

祝

福

鲁 迅

情境导入

学习目标

整体感知

研读课文

课文小结

布置作业

第一课时

情境导入

我们在初中曾经学过鲁迅的小说《故乡》《孔乙己》,其中由活泼可爱而变成麻木愚昧的闰土,站着喝酒而穿长衫的孔乙己,都给我们留下了深刻的印象。今天,我们学习的是鲁迅先生又一篇著名的小说——《祝福》。

1.了解小说背景;

2.研读课文,理清小说情节结构;

3.理解倒叙手法的运用。

学习目标

整体感知

鲁迅,中国现代文学的奠基人,著名的文学家、思想家和革命家,原名周树人,字豫才。著有小说集《呐喊》《彷徨》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《坟》《华盖集》《二心集》等。

作

者

简

介

《祝福》写于1924.2.7。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是不久就失望了。他看到辛亥革命以后,帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。鲁迅在《祝福》里,深刻地展示了这一时期中国农村的真实面貌。

写

作

背

景

1、速读课文,概述故事情节。

2、阅读全文,按故事的“序幕—开端—发展—高潮—结局—尾声” 六部分,概括各部分的大意(内容)。

3、本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用?

研读课文

小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁。

人物:

情节

环境:

(序幕)

开端

发展

高潮

结局

(尾声)

(年末雪景)

(祝福景象、人们反映)

(祥林嫂)

自然环境、社会环境

典型的艺术形象

外貌、语言、神态、动作、心理…

探讨

主题思想

(创作意

图、作

者感情)

复

习

常

识

小说三要素

祥林嫂是中国二十世纪初一个无名无姓的普通农村妇女,她嫁给比她小十多岁的祥林为妻,后来祥林去世了,她从婆家逃出来到鲁镇帮工,结果被婆家抢回去,强迫她嫁给深山墺里的贺老六为妻,后来贺老六病故,儿子也被狼吃掉,她只得再到鲁镇帮工。可这回,她自己发生了很大的变化,别人对她的看法也发生了巨大的变化,尽管她听从柳妈的劝告去土地庙捐了门槛,却丝毫没有改变人们对她的看法,最后她被赶出鲁家,只好以乞讨为生。在人们准备过年的“祝福”时节,她悄无声息地离开了人世。

小说故事梗概

倒叙

以什么为线索?

小说采用什么记叙顺序 ?

我的所见所闻所感

列出情节提纲

情节—— ??? ? 内容—— 顺序__

序幕 ??????? ????????

结局 ???????

开端???????

发展?????? ?

高潮???????

尾声 ???????

倒叙

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

初到鲁镇?

被卖改嫁

再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒 叙的作用

结构上:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者急予探求事情的原委,有一定的吸引力;

内容上:把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。

第二课时

1.分析人物形象:据语言动作肖像特别是眼神的描写分析祥林嫂、鲁四老爷及“我”的的性格。

学习目标

祥林嫂年表

到鲁镇以前 二十六七岁,在卫家山和祥林结婚。

到鲁镇初年 春天死了丈夫,年底(冬初)逃到鲁镇做工。祝福时很忙。

到鲁镇二年 春天改嫁。年底生阿毛。

到鲁镇三年 卫婆子说她交了好运。阿毛两岁。

到鲁镇四年 贺老六死。

到鲁镇五年 春天阿毛被狼衔去。秋天到鲁镇。年底祭祀时很闲。

到鲁镇六年 祝福时柳妈建议她捐门槛。

到鲁镇七年 秋天捐门槛。冬天祭祀,仍不能拿酒杯和筷子。

到鲁镇八年 头发花白,记忆尤其坏。

到鲁镇九年 被赶出鲁四老爷家。沦为乞丐。

…………

到鲁镇十三年 问我三个问题。死亡。

通过人物描写分析人物命运与性格:

小说通过塑造祥林嫂这个形象来表现主题,那么她有怎样的命运,表现了她怎样的性格?

小说主要采用什么描写方法描写主人公的,文中有几处突出的肖象描写,写出她什么性格特点,请找出并分析。

(一) 善良的祥林嫂

以为辛勤劳作能安心生存

以为丧夫失子能博得同情

以为捐得门槛能减去罪孽

亚里士多德认为,悲剧人物要使人怜悯,“最重要之点,性格必须善良”。

祥林嫂——悲惨遭遇

外逃帮佣,初到鲁镇

被人劫回,被迫改嫁

丧夫失子,再到鲁镇

捐献门槛,未能赎罪

逐出鲁家,沦为乞丐

祝福之夜,凄然死去

五年前花白的头发,即今已经全白;脸上瘦削不堪,黄中带黑。

初到鲁镇:

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,但两颊还是红的。

再到鲁镇:

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

临死之前:

外

貌

变

化

顺着眼

—善良、安分

找眼睛 析性格

讲阿毛的故事:

直着眼

初到鲁镇:

再到鲁镇 :

顺着眼

眼角带着泪痕

——再受打击,内心痛苦

——精神有些麻木

听了柳妈的话:

两眼围着大黑圈

—内心恐惧

别人嘲笑她的伤疤:

瞪着眼

——以此作反抗

捐了门槛之后:

眼光分外有神

—又有希望

肖

像

描

写

沦为乞丐:

不让祝福:

眼珠间或一轮

眼睛窈陷

—— 再受打击

— 神情麻木

问有无灵魂:

忽然发亮

— 一丝希望

鲁迅:“要极俭省地画出一个人特点,最好是画出它眼睛。”

顺着眼

直着眼

瞪着眼

两次到鲁家:乌裙,蓝夹袄,月白背心。

描

写

衣

着

第一次到鲁家:

第二次到鲁家:

脸色青黄,两颊上已经消失了血色,死尸似的脸。

捐了门槛仍不能祭祀:

脸色灰黑。

沦为乞丐:

脸上瘦削不堪,黄中带黑,木刻似的。

脸色青黄,但两颊却还是红的,脸上也白胖了。

描

写

脸

色

肖像描写作用

概括了祥林嫂半生悲惨的历史,通过鲜明的对照深刻揭露了封建思想对劳动妇女的摧残和迫害。

描

写

语

言

(1)自述阿毛之死

提问:为什么作者不厌其烦地写?

更突出了祥林嫂的痛苦与自责。

(2)与柳妈对话

加重了精神负担。

(3)与“我”对话

矛盾心理

希望破灭

找行动 析性格

反对再嫁——

怕被分身——

怀疑灵魂——

受到嘲笑——

有一定的反抗精神

逃、撞

捐(门槛)

问

瞪

描

写

行

动

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,

表明她即便是乞丐,也活得不如意。

描

写

空

碗

造成祥林嫂的悲剧命运的原因是什么?

两次结婚

克夫克子

人们 认为她:

命不好

为什么人们会有这样的看法的?

深受封建礼教思想的毒害

封建礼教:三从四德 从一而终

饿死事小,失节事大

鲁四老爷

四婶

柳妈

镇上其他的人

婆婆

描写眼睛

展示残酷的社会遭遇

描写衣着

显示贫穷的经济状况

描写语言

揭示沉重的心理压力

描写脸色

描绘惨痛的人生经历

描写空碗

暗示悲惨的命运结局

总 结

政 权

族 权

神 权

夫 权

封建礼教

封建迷信

提问:谁是杀害祥林嫂的真正的刽子手?

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以至被旧社会所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会压垮了。

归纳祥林嫂这一人物形象

(二)研讨人物形象:鲁四老爷

第一次见面:皱眉

原因:寡妇(标志:白头绳)

第二次见面:“败坏风俗· · · · ·

祖宗是不吃的”

死后:谬种

可取之处:照付工钱 并不凶残

鲁四老爷

鲁四老爷是迫害祥林嫂的罪魁祸首

保守

伪善

冷酷

①沉迷理学,大骂维新的鲁四老爷

②固守礼教,道貌岸然的鲁四老爷

③冷酷无情,伤天害理的鲁四老爷

祥林嫂刚到鲁镇:皱了皱眉

祥林嫂被抢回去:可恶!然而……

祥林嫂再到鲁镇:照例皱眉,暗暗告诫四婶

—伤风败俗 不干不净 不让沾手

祥林嫂去世时:骂“谬种”

书房布置:对联、看的书

暗示鲁四老爷是死守封建礼教的理学家

从精神对祥林嫂进行迫害:

小结:人物形象——鲁四老爷

鲁四老爷是当是农村中地主阶级的代表人物。他政治上迂腐、保守、顽固地维护旧有封建制度,反对一切改革与革命。他思想上反动,自觉维护封建制度和封建礼教。他为人自私伪善,冷酷无情,他轻视祥林嫂,厌恶祥林嫂是个寡妇,支持婆家把他抢回:嫌她“败坏风俗”、“不干不净”:他无情地摧残祥林嫂,祝福时不让她沾手,死后还骂她是“谬种”。他是造成祥林嫂悲剧的一个重要人物。

鲁四婶是“大户人家的太太”,头一次留祥林嫂是看她能干,祥林嫂被婆家绑架走以后,她害怕给自己家惹麻烦。以后惦念祥林嫂不是因为关心她的命运,而是自己的用人没有祥林嫂那样可心。以后祥林嫂再来,她“起初还踌蹰”,后来倒是真心怜悯祥林嫂,留下她。但是祥林嫂不像过去那样能干活了,四婶开始“不满”,进而“警告”,最后把祥林嫂赶出家门。可以说四婶只是把祥林嫂当成一件工具罢了,没有把她当人来看。

(三)研讨人物形象:鲁四婶

柳 妈

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是还要给地主去帮工

受压迫的劳动妇女

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度

受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,就她跳出苦海,结果适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

(四)研讨人物形象—柳妈

柳 妈

和祥林嫂一样是旧社会中受压迫的劳动妇女的形象,她虽然同情祥林嫂,但由于受封建礼教和封建迷信的毒害很深,最终也造成了祥林嫂的悲剧。

(五)其他人

祥林嫂第二次到鲁镇

讲阿毛的故事

敛起笑容,陪出眼泪

特意寻来,满足地去了

再不见一点泪的痕迹

逗小孩

催她走

似笑非笑地问

和柳妈谈话之后:

可惜,白撞了一下

(同情,可怜)

(找谈资)

(烦厌和唾弃)

(嘲笑、挖苦)

被封建思想支配,不觉悟。群众之间隔膜、冷漠。

A:我与鲁四老爷

B:“我”的说不清

也许有--

自以为慰藉,不忍心增其烦恼

也未必--

意识到增添苦恼,只好吞吐,支吾其辞

说不清--

怕负责任的含混之辞

“我”说不清,始终不否定灵魂的有,表现我对帮助祥林嫂摆脱封建迷信毫无力量,甚至没有勇气正视祥林嫂提出的问题,是“我”的软弱性。

“我是一个具有进步的思想的小资产阶级知识分子和形象,有反封建的思想但却“软弱”“无能”,没有改良的办法。

(六)研读人物形象:“我”

分析小结——“我”

是全文的线索人物,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我‘的所见所闻来展现的;

是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象,同情劳动人民,不满黑暗现实,但也有软弱和无能的一面。

祥林嫂是非死不可的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一样把她往死里赶,是一样使她精神上增加痛苦。 ——丁玲

第三课时

结合环境描写,把握小说题。

学习目标

研读:环境描写

1.“祝福”在文中指的是什么?

2.小说描写了几次“祝福”?在小说中起什么作用? 小说为什么以“祝福”为题?

3.本文的环境描写有什么特点?

环境描写——祝福

祝福1:从祝福的场景中我们可以看出当时的鲁镇弥漫着封建思想和封建传统,这些封建的东西是害死祥林嫂的根本原因。因此祝福这一场景揭示了祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性。

祝福2:推动情节发展,增强人物形象的真实性和感染力。

祝福4:祥林嫂的悲惨遭遇是在别人祝福的欢乐气氛中展开的,祥林嫂是在别人祝福的欢乐气氛中去世的,鲜明的对照深化了小说的主题。

祝福3:首尾呼应,深化主题。

为何要以“祝福”为题?

起于祝福,终于祝福,中间一再写到祝福,情节的发展与祝福密切相关因此“祝福”在文中起到线索的作用。

祥林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐气氛中展开的,鲜明的对照深化了小说的主题。

其他环境

鲁四老爷书房的布置:

冷漠、愚昧、落后,封建礼教思想浓郁

逼迫改嫁:捆、塞、捺、擒、 关

听阿毛的事:冷冷、鄙薄、满足、烦厌、似笑非笑

听改嫁的事:逗她、嘲笑

听说她的惨死:漠然

命运的悲惨

说明主人顽固、守旧、迂腐、没落、封建礼教的卫道士、虚伪的假道学。

群众冷漠的反应

下雪天

思考几个小问题:

1、开头环境描写作用是什么?

2、对鲁四老爷的“可恶,然而┅┅”“可恶!”与“然而┅┅”该如何理解?

3、比较鲁四婶的“祥林嫂,你放着吧!我来摆。”与“你放着吧,祥林嫂!”的不同。

4、中间使用第三人称但序幕结局和尾声为何使用第一人称?

5、简要分析尾声景物的描写作用。

1、照应题目,交代故事发生的时间、地点及祭灶的社会习俗;流露出我在这个环境中窒息的心情,渲染了令人窒息的气氛;揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。

2、第一次“可恶”是说祥林嫂被偷着绑架走,下家婆婆不跟他打招呼竟在光天化日之下,于他家门口抢他的佣人,这有失这位封建老爷的尊严,故云。

“然而”是从封建礼教出发,认为祥家婆婆做的并不错,象祥林嫂这样的寡妇实在不该出逃,嫁鸡随鸡、从一而终,婆家有权抢她回去。

第二次“可恶”意思是卫老婆子不该荐一个不守封建礼教的寡妇来鲁家,不给把自己荐来的人又合伙劫走。

第二个“然而”意思是要再找这样的“食物不论”、“力气不惜”“比男人还勤快”的佣人不那么容易了。

3、第一次:两次丧夫的“败坏风俗”的祥林嫂再到鲁家当佣工时,鲁家就立下“祭祀时不准她沾手”的禁规,但她不知内情,仍然去做。四婶慌忙说“不干不净,祖宗不吃”,但不知者无罪,所以语气还客气些。

第二次:祥林嫂自以为捐了门槛便赎了罪,便恢复了作正常人的权利,便可以沾手祭祀了;但在四婶眼里,她仍是一个伤风败俗不干不净的坏女人,且变的越发不知趣,于是大声呵斥,显示了制止的急切心情。

4、“我”不是鲁迅,但处处有着鲁迅的影子。我即是观察家,又是评论员,便于叙述评论,通过“我”的见闻感受,对现实展开批判和对旧“我”进行否定;本文中“我”是祥林嫂半生经历的耳闻目睹者,增强了小说的可信性。

5、显示了鲁镇浓郁的封建气息和封建统治的浓重,和“天地圣众”等气氛形成鲜明的对比,突出了祝福的冷酷无情和祥林嫂死的悲惨,深化了对旧社会杀人本质的揭露,布局上首尾照应,结构更臻完善。

《祝福》通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了封建礼教吃人的本质,指出彻底反封建的必要性。

[总结主题]

沉郁的色调传达悲哀的感情

人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。 ——许寿裳

《祝福》这篇小说通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了地主阶级对劳动妇女的摧残与迫害,揭示了封建礼教吃人的本质,指出彻底反封建的必要性。

课文小结