高中历史人教版必修二第一单元《古代中国的经济结构与特点》单元测试卷

文档属性

| 名称 | 高中历史人教版必修二第一单元《古代中国的经济结构与特点》单元测试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 68.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-06 19:50:28 | ||

图片预览

文档简介

必修二第一单元 《古代中国经济的基本结构与特点 》单元测试卷

1.商鞅变法中规定:“盗马者死,盗牛者加”;汉初政府曾下令禁止宰杀耕牛,规定杀牛、盗牛者受重刑。保护耕畜的法令,一直为历代所沿用。这说明( )

A.?牲畜比较缺乏 B.?牛耕广泛推广

D.?精耕细作得到推广 C.?政府重视农业生产

2.《荀子·富国》中说:“今是土之生五谷也,人善治之,则亩数盆,一岁而再获之。”根据材料可以得出当时农业生产具有的特点是()

A.?小农经济 B.?铁犁牛耕

C.?精耕细作 D.?自给自足

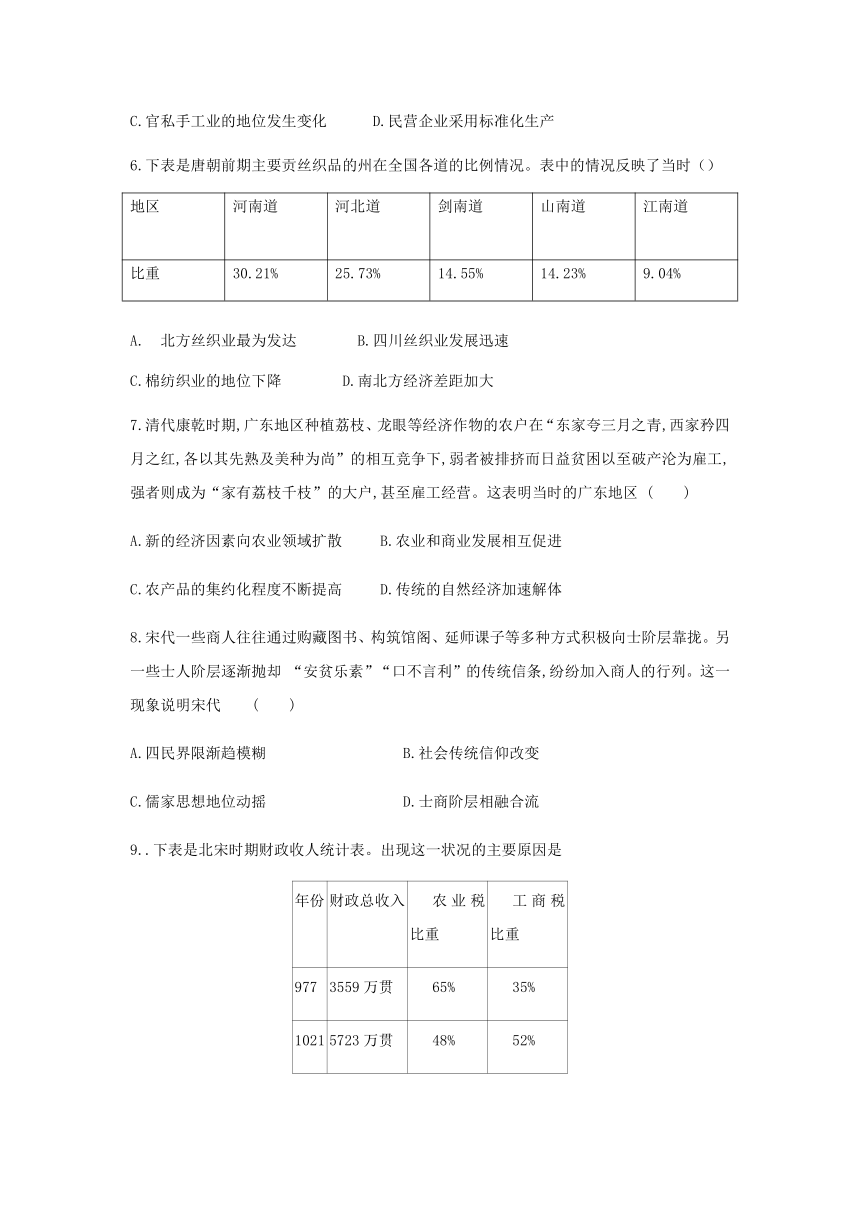

3.下图是“民间传说·牛郎织女”特种邮票,对图片信息解读准确的是?

A.此生活场景出现于春秋战国时期??????B.图中生活以土地国有制度为前提

C.体现了小农经济耕织结合的特点??????D.反映了古代富足祥和的农家生活

4.据史料记载:“中国古代举行婚礼大多在秋冬之交。《夏小正》言二月,殆因农业经济社会交易物品,必在秋收冬藏之际。农忙既毕,女家始肯令之适人。”这说明 ( )

A.小农经济限定了人们生活规律 B.古代举办婚礼都在秋收后

C.古代妇女的经济地位有所提高 D.女人是农耕的主要劳动力

5.明初,景德镇制瓷业有官窑58座,民窑不过20座,但官窑很快衰落下去。到清代,官窑仅6座,民窑的规模和产量远胜官窑。这反映出景德镇制瓷业中 ( )

A.官营手工业的生产技术落后 B.雇佣劳动提高了生产效率

C.官私手工业的地位发生变化 D.民营企业采用标准化生产

6.下表是唐朝前期主要贡丝织品的州在全国各道的比例情况。表中的情况反映了当时()

地区 河南道 河北道 剑南道 山南道 江南道

比重 30.21% 25.73% 14.55% 14.23% 9.04%

A.?北方丝织业最为发达? B.四川丝织业发展迅速

C.棉纺织业的地位下降? D.南北方经济差距加大

7.清代康乾时期,广东地区种植荔枝、龙眼等经济作物的农户在“东家夸三月之青,西家矜四月之红,各以其先熟及美种为尚”的相互竞争下,弱者被排挤而日益贫困以至破产沦为雇工,强者则成为“家有荔枝千枝”的大户,甚至雇工经营。这表明当时的广东地区 ( )

A.新的经济因素向农业领域扩散 B.农业和商业发展相互促进

C.农产品的集约化程度不断提高 D.传统的自然经济加速解体

8.宋代一些商人往往通过购藏图书、构筑馆阁、延师课子等多种方式积极向士阶层靠拢。另一些士人阶层逐渐抛却 “安贫乐素”“口不言利”的传统信条,纷纷加入商人的行列。这一现象说明宋代 ( )

A.四民界限渐趋模糊 B.社会传统信仰改变

C.儒家思想地位动摇 D.士商阶层相融合流

9..下表是北宋时期财政收人统计表。出现这一状况的主要原因是?

年份 财政总收入 农业税比重 工商税比重

977 3559万贯 65% 35%

1021 5723万贯 48% 52%

1077 7070万贯 30% 70%

A.农业生产发展缓慢??????????B.海外贸易的迅速发展

C.经济重心南移完成??????????D.工商业环境较为宽松

10.汉高祖“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以辱之”。汉文帝时期“开关梁,弛山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通,得其所欲”。这主要反映了

A.汉代抑商政策发生重大转变??????????B.商人社会地位得到提高

C.政府力图控制民间商业活动??????????D.重农抑商政策适时调整

11.明朝成化年间,徽州人江才3岁丧父,家道中落,13岁时与其兄奔走于青齐梁宋之间,贩运商品,牟取厚利。发迹后,荣归故里,广置田园,大兴宅地。此举反映了( )

A. 小农意识根深蒂固 B. 政府鼓励商业发展

C. 徽人独具商业传统 D. 农产品商品化增强

12.1684 年,清廷户部设江海关(驻松江)、浙海关(宁波)、闽海关(泉州)、粤海关(广州),监管货物出入和收取关税。此外,清廷还允许欧洲各国在东南沿海指定地点设立商馆,这表明当时

A.政府严格奉行闭关锁国政策?????B.政府实行有条件的对外开放

C.政府突破朝贡贸易体系???????D.外贸繁荣倒逼政府对外开放

2、非选择题

13.?中国古代是一个以农立国,以农为本的国家。阅读下列材料,回答问题。材料一?武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯,下诏曰:“方今之务,在于力农””以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代

田。......用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。......过试以离宫卒田其宫土需地,课得谷,皆多其旁田亩一斛以上。......?至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。

—《汉书·食货志上》

材料二?窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成......谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠粘而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有交何可生之路耳。

一司马光《温国文正公文集》

材料三?在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项:(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。......农业负担过重,这是一个比起小农经济的生产结构不符合现代要求更为严重,更为致命的病症......中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是其“自转变”的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。......农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

—王家范《中国历史通论》

(1) 材料一反映了哪些进步的农业生产技术?农业技术的进步对农业产生怎样的作用?体现了怎样的特点?

(2)据材料二,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(2) 材料三中的“内环境”与“外环境”分别指什么?结合材料一、二,你如何认识材料三的观点?

14.2017年1月,随着“中国梦丝路梦”互联互通丝路行考察团亮相米兰世博会,再一次将东方丝绸的风采和技艺展现在世人面前。

材料?“丝绸源起中国的东方,以钱山漾为代表的长江三角洲一带作为丝绸的一处源点是合理的。丝绸的起源包括多个方面的内容,如家蚕驯化、桑树栽培、蚕丝利用等,这需要适宜的自然环境和天地沟通的文化背景。钱山漾区域自古桑叶连天、田塘密布,百姓世代以养蚕种田为业。”中国丝绸博物馆馆长赵丰说。

“发现丝绸文物的史前遗址有多处,但经过检测能确认为人工饲养家蚕丝织物的,全球目前最早的遗址还是钱山漾遗址。”湖州博物馆馆长潘林荣说。

不一条蚕,一根丝,中国这一古老而绵延至今的产业,奠定了“丝绸之路”的辉煌历史。由钱山漾牵出的这根纤纤蚕丝,重新勾起了人们对这一华夏远古

文明的敬仰,并源源不断地诉说着“湖丝遍天下”的盛况。

节选自《人民日报·海外版》

根据材料请回答:结合材料根据所学知识例证“一条蚕,一根丝,中国这一古老而绵延至今的产业,奠定了“丝绸?之路'的辉煌历史”。(注意:字数120字左右;史论结合;层次清晰;例证到位)

必修二第一单元 《古代中国经济的基本结构与特点 》单元测试卷答案

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13.答案:(1)技术:代田法;耦犁(二牛三人耕作法)。作用:产量增加;耕地面积扩大。特点:精耕细作。(2)原因:生产(生活)艰辛;自然灾害破坏;赋税沉重。因素:重农抑商政策。(3)内环境:自然境(耕地),?技术和农具,农作物;劳动力。外环境:国家政策(体制)。?认识:小农经济在封建社会的早期已经得到较快发展;但受到封建体制(社会环境)的阻碍,无法获得突破性发展

14.答案:例证:随着铁工具的普遍使用,农业生产产生了、飞跃,在精耕细作的小农经济的影响下,中国手工业高度发达。与之密切相关的蚕桑丝绸业也受到重视,发展农桑成为各国富国强民的重要国策。其中桑蚕业作为中国古代经济的重要部分,以适宜的自然环境和娴熟的养殖技术独树一帜。?张骞两次出使西域,沟通了中原内地通向西域并连贯欧亚大陆的丝绸之路。从此,中国的蚕丝与丝绸源源不断地通过丝绸之路输往中亚、西亚并到达欧洲,丝绸之路沿途出土的大量汉代

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势