第18课《科技文化成就》课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课《科技文化成就》课件(共58张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-05 22:44:23 | ||

图片预览

文档简介

课件58张PPT。英国人用他们的坚船利炮打碎了清朝天朝上国的美梦,中国进入半殖民地半封建社会,备受凌辱,科技落后。 1949年10月1日,新中国成立,中国人民站起来了 新中国建立之后,我国在国防科技、农业、生物医疗等科学领域所取得的成就有哪些呢?第18课 科技文化成就【教学重难点】1、教学重点:

新中国成立后科学技术的主要成就和杰出科学家的事迹;文化事业的发展。

2、教学难点:

新中国成立后科学技术发展的原因。

一、从“两弹一星”到漫步太空教师:请认真阅读课本内容,然后找出问题答案。

(1)“两弹一星”指什么?

(2)“两弹一星”研制成功的时间与研制成功的意义分别是什么?

(3)新中国建立后,我国在航天领域取得了哪些重大成就?

(4)思考:原子弹是杀伤力极强的核武器之一。我国是爱好和平的国家,为什么还要研制原子弹?

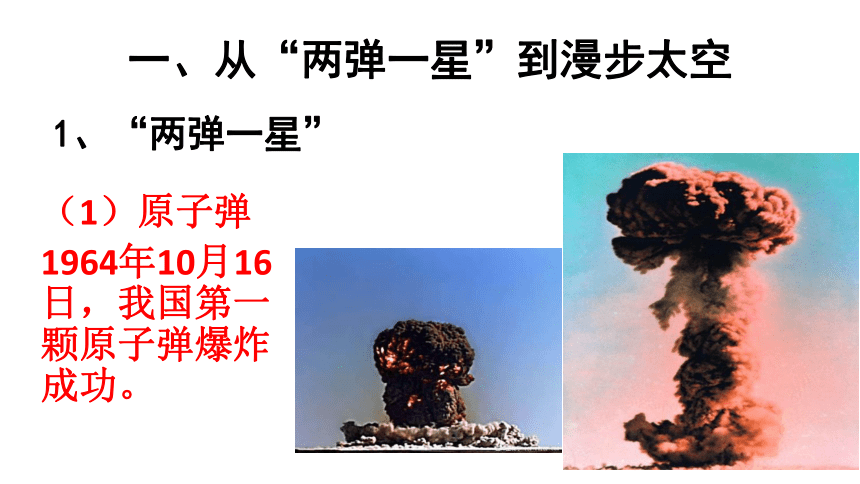

学生看书回答问题,教师进行归纳总结。什么是“两弹一星”?核弹(原子弹和氢弹)、导弹、人造地球卫星。(1)原子弹

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

一、从“两弹一星”到漫步太空1、“两弹一星”1964年10月16日,周恩来总理宣布我国第一颗原子弹爆炸成功。思考:

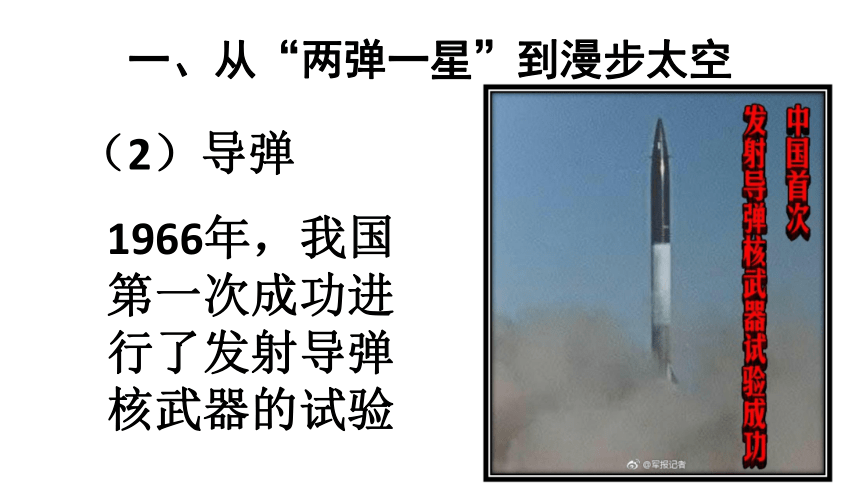

原子弹研制成功有何意义? 第一颗原子弹的爆炸成功,加强了我过得国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要的意义。(2)导弹

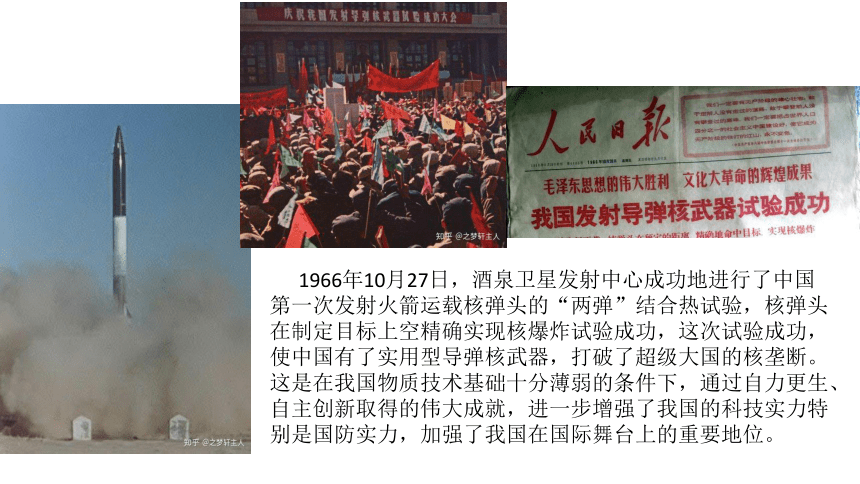

一、从“两弹一星”到漫步太空1966年,我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验 1966年10月27日,酒泉卫星发射中心成功地进行了中国第一次发射火箭运载核弹头的“两弹”结合热试验,核弹头在制定目标上空精确实现核爆炸试验成功,这次试验成功,使中国有了实用型导弹核武器,打破了超级大国的核垄断。这是在我国物质技术基础十分薄弱的条件下,通过自力更生、自主创新取得的伟大成就,进一步增强了我国的科技实力特别是国防实力,加强了我国在国际舞台上的重要地位。 1964年中国首次成功发。射地对地中程导弹1960年11月5日,第一枚东风一号近程地地导弹一举发射成功1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功。

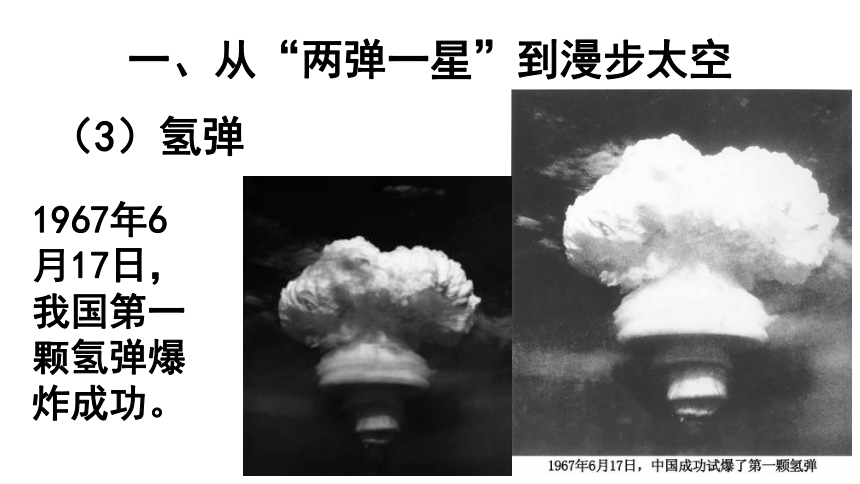

一、从“两弹一星”到漫步太空(3)氢弹1967年6月17日——中国成功试爆第一枚氢弹 1967年6月17日,中国成功地爆炸了第一颗氢弹。这次试验是中国继第一颗原子弹爆炸成功后,在核武器发展方面的又一次飞跃,标志着中国核武器的发展进入新阶段。继1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功之后,1967年6月17日,中国第一颗氢弹也爆炸成功。从第一颗原子弹到第一颗氢弹,白手起家的中国人只用了两年零八个月的时间,堪称军事科学历史上的奇迹。 1970年4月24日,我国成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。一、从“两弹一星”到漫步太空(4)人造地球卫星新中国第一颗人造地球卫星:“东方红一号”1970年,中国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”卫星研制现场。资料图片1970年4月24日(农历1970年3月19日),我国第一颗人造地球卫星升空。世界上第一颗人造地球卫星—1957年10月4日发射的Sputnik 1美国在1958年1月31日发射了其第一颗卫星——探险者1号 1957年10月,苏联将一颗名为“斯普特尼克一号”的人造地球卫星送入太空,宣告了人类航天时代的来临。紧随其后,1958年1月,美国成功将一颗名为“探险者一号”的卫星送入地球预定轨道。(1)“两弹一星”的成功研制,是在当和国家领导下以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家自力更生,克服重重困难取得的伟大成就,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。一、从“两弹一星”到漫步太空2、历史意义(2)它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。两弹元勋两弹元勋两弹元勋,指为核弹、导弹的研究做出突出贡献的人。主要人物有邓稼先、钱三强、赵九章、钱学森、孙家栋、朱光亚、郭永怀等。朱光亚钱三强姚桐斌程开甲于敏 钱学森(Tsien Hsue-shen,1911年12月11日-2009年10月31日),世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人。中国航天之父、中国导弹之父、火箭之王、中国自动化控制之父、“两弹一星功勋奖章”获得者、国家杰出贡献科学家。

出生于上海,祖籍浙江省杭州市临安,毕业于加州理工大学,中国科学院及中国工程院院士。其早年任美国麻省理工学院和加州理工学院教授,1955年回国后,长期担任火箭、导弹和卫星研制的技术领导职务。1985年获国家科技进步奖特等奖;1991年被国务院、中央军委授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英模奖章。2009年10月31日,在北京逝世,享年98岁。“两弹一星”元勋 邓稼先(1924年6月25日-1986年7月29日),出生于安徽怀宁,毕业于普渡大学,著名核物理学家,九三学社社员,中国科学院院士,中国核武器研制开拓者和奠基者,两弹元勋。

1950年回国开展原子核理论研究;领导了中国首颗原子弹、氢弹研制和实验工作,历任第二机械工业部核武器研究院任理论部主任,核武器研究设计院院长等职;曾获国家自然科学奖一等奖、国家科技进步特等奖等奖项。1986年逝世。1999年,被追授“两弹一星功勋奖章”。两弹元勋两弹元勋——邓稼先 一不为名、二不为利。但工作目标要奔世界先进水平。 于敏(1926年8月16日-2019年1月16日),核物理学家,中国科学院学部委员(院士),原中国工程物理研究院副院长,“共和国勋章”获得者,出生于河北省宁河县(今天津市宁河区)芦台镇,毕业于北京大学。

其在中国氢弹原理突破中解决了一系列基础问题,对中国核武器进一步发展到国际先进水平作出了重要贡献。1982年获国家自然科学奖一等奖;1999年被国家授予“两弹一星”功勋奖章;2015年获2014年度国家最高科技奖。2019年1月16日于敏在北京去世,享年93岁。中国“氢弹之父”、“两弹元勋”于敏1975年11月26日, “长征二号”火箭完成了中国第一颗返回式卫星的发射。 我国于1975年11月26日成功发射了我国第一颗返回式遥感与科学实验卫星中国于1981年成为世界上继美、苏、法之后第四个掌握“一箭多星”技术的国家。 (1)1999年11月,“神舟一号”无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。3、漫步太空一、从“两弹一星”到漫步太空 1999年11月20日,中国自行研制的第一艘试验飞船神舟一号在中国酒泉卫星发射中心发射成功。神舟一号飞船是中华人民共和国载人航天计划中发射的第一艘无人实验飞船。(2)2003年10月,航天员杨利伟乘坐“神舟五号”载人宇宙飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。一、从“两弹一星”到漫步太空3、漫步太空神舟五号宇宙飞船进入太空 杨利伟(1965年6月21日-),特级航天员,出生于辽宁葫芦岛市,毕业于中国人民解放军空军航空大学,中国载人航天工程副总设计师,中国人民解放军少将军衔,中国进入太空的第一人。他是中国第一代航天员,2003年10月15日9时,乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,象征中国太空事业向前迈进一大步。杨利伟乘坐飞船成功返回地面。航天英雄杨利伟(3)2008年9月,神州七号载人飞船升入太空。

航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。一、从“两弹一星”到漫步太空3、漫步太空 神舟七号 神舟七号载人航天飞行获得圆满成功翟志刚、刘伯明、景海鹏(从左至右)组成飞行乘组执行“神舟七号” 探索宇宙,登上月球从古至今都是中华民族的一个梦想。随着神舟飞船成功“上天”,中国“嫦娥”工程一期——绕月探测工程进展顺利,首颗绕月探测卫星“嫦娥一号” 于2007年在西昌卫星发射中心发射升空,中华民族流传千年的神话“嫦娥奔月”变为现实 。天宫二号嫦娥一号天宫一号嫦娥二号暗物质粒子探测卫星悟空号墨子号二、杂交水稻与青蒿素 仔细阅读教材相关内容,然后找出下列问题的答案。

(1)说出籼型杂交水稻培育成功的时间、培育者。

(2)简述青蒿素的相关史实。

(3)我国文化事业的发展方针、代表作品有哪些?

学生看书回答问题,教师进行归纳总结。

(1)时间:1973年

(2)概况:20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。

(3)荣誉:袁隆平被称为“杂交水稻之父”。袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。我国将首届最高科学技术奖授予了袁隆平。同时,他也是我国第一个特等发明奖的获得者。1、杂交水稻二、杂交水稻与青蒿素1973年成功培育出籼型杂交水稻。杂交水稻的推广 袁隆平的杂交水稻自1976年开始推广,至2000年底,已占全国水稻面积的50%,累计增产稻谷3500亿公斤。这项领先世界的科技成果,不仅给中国带来巨大的经济效益和社会效益,而且惠及世界。如果将常规稻全部换种杂交稻,全世界水稻总产量可翻一番,能多养活10亿人口。 袁隆平(1930年9月-),江西省九江市德安县人,毕业于西南农学院(现西南大学),中国杂交水稻育种专家,“共和国勋章”获得者,中国工程院院士,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“世界杂交水稻之父”。

袁隆平先后成功研发出“三系法”杂交水稻、“两系法”杂交水稻、超级杂交稻一期、二期,与此同时,提出并实施“种三产四丰产工程”。2018年被党中央、国务院授予改革先锋称号。个人简介2、青蒿素(1)时间:20世纪70年代初

(2)概况:

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物。中国药学家屠呦呦领导科研团队在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。二、杂交水稻与青蒿素 屠呦呦(1930年12月30日-),浙江宁波人,毕业于北京医学院,中国中医科学院首席科学家,“共和国勋章”获得者,中国首位诺贝尔生理学或医学奖获奖者。

她多年从事中药和中西药结合研究,创制出新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命,被认为是20世纪热带医学的显著突破。中国首位诺贝尔生理学或医学奖获奖者这是中国第一个获得诺贝尔生理学或医学奖的科学家。(3)青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。二、杂交水稻与青蒿素 屠呦呦女士出席2015年诺贝尔生理学或医学奖颁奖典礼探究:新中国成立后, 我国科技发展的原因? 一、社会主义制度的确立,为科技事业的发展创造了前提。

二、党和政府对科技发展的重视和正确 决策,为科技事业发展提供了保证。

三、优秀的科学家和广大科技工作者在 科技事业中的开拓创新和无私奉献。三、文化事业的发展 1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百 花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。三、文化事业的发展1、双百方针的提出2、代表作品:

长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等。三、文化事业的发展《红岩》书影《青春之歌》《茶馆》茶馆话剧演出剧照大型音乐舞蹈史诗《东方红》电影《英雄儿女》、《林则徐》剧照海报3、改革开放以来的成就

(1)中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富,各领域作品形式多样。题材广泛,佳作迭出,反映了改革开放的时代风貌。三、文化事业的发展路遥与《平凡的世界》书影大型舞剧《丝路花雨》剧照电影《大决战》海报2017年5月,大型情景舞剧《丝路花雨》在敦煌大剧院常态化演出。3、改革开放以来的成就

(2)2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。这是我国第一个获得此奖的中国作家。

三、文化事业的发展莫言出席诺贝尔文学奖颁奖典礼并致辞同步练习1、1964年10月的某一天,我国新疆罗布泊地区发生了蘑菇云腾空而起的现象。你认为最有可能是( )

A.中国第一颗原子弹爆炸成功

B.中国第一颗氢弹爆炸成功

C.中国导弹核武器试验成功

D.中国第一颗人造卫星飞天成功2、邓小平曾经指出:“如果60年代以来中国没有……中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映了一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”“这些东西”指的是( )

A.汽车和飞机 B.“两弹一星”

C.设立经济特区 D.籼型杂交水稻3、右图是新中国50年代

至70年代科技

发展情况

(科技成果)曲线图,

对此解读正确的是( )

A.①时期的科技发展得益于三大改造的完成

B.②时期取得的成就是“一五”计划的成果

C.④时期取得的成果是“两弹一星”

D.⑤时期取得的重大成果是得益于改革开放

新中国成立后科学技术的主要成就和杰出科学家的事迹;文化事业的发展。

2、教学难点:

新中国成立后科学技术发展的原因。

一、从“两弹一星”到漫步太空教师:请认真阅读课本内容,然后找出问题答案。

(1)“两弹一星”指什么?

(2)“两弹一星”研制成功的时间与研制成功的意义分别是什么?

(3)新中国建立后,我国在航天领域取得了哪些重大成就?

(4)思考:原子弹是杀伤力极强的核武器之一。我国是爱好和平的国家,为什么还要研制原子弹?

学生看书回答问题,教师进行归纳总结。什么是“两弹一星”?核弹(原子弹和氢弹)、导弹、人造地球卫星。(1)原子弹

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

一、从“两弹一星”到漫步太空1、“两弹一星”1964年10月16日,周恩来总理宣布我国第一颗原子弹爆炸成功。思考:

原子弹研制成功有何意义? 第一颗原子弹的爆炸成功,加强了我过得国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要的意义。(2)导弹

一、从“两弹一星”到漫步太空1966年,我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验 1966年10月27日,酒泉卫星发射中心成功地进行了中国第一次发射火箭运载核弹头的“两弹”结合热试验,核弹头在制定目标上空精确实现核爆炸试验成功,这次试验成功,使中国有了实用型导弹核武器,打破了超级大国的核垄断。这是在我国物质技术基础十分薄弱的条件下,通过自力更生、自主创新取得的伟大成就,进一步增强了我国的科技实力特别是国防实力,加强了我国在国际舞台上的重要地位。 1964年中国首次成功发。射地对地中程导弹1960年11月5日,第一枚东风一号近程地地导弹一举发射成功1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功。

一、从“两弹一星”到漫步太空(3)氢弹1967年6月17日——中国成功试爆第一枚氢弹 1967年6月17日,中国成功地爆炸了第一颗氢弹。这次试验是中国继第一颗原子弹爆炸成功后,在核武器发展方面的又一次飞跃,标志着中国核武器的发展进入新阶段。继1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功之后,1967年6月17日,中国第一颗氢弹也爆炸成功。从第一颗原子弹到第一颗氢弹,白手起家的中国人只用了两年零八个月的时间,堪称军事科学历史上的奇迹。 1970年4月24日,我国成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。一、从“两弹一星”到漫步太空(4)人造地球卫星新中国第一颗人造地球卫星:“东方红一号”1970年,中国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”卫星研制现场。资料图片1970年4月24日(农历1970年3月19日),我国第一颗人造地球卫星升空。世界上第一颗人造地球卫星—1957年10月4日发射的Sputnik 1美国在1958年1月31日发射了其第一颗卫星——探险者1号 1957年10月,苏联将一颗名为“斯普特尼克一号”的人造地球卫星送入太空,宣告了人类航天时代的来临。紧随其后,1958年1月,美国成功将一颗名为“探险者一号”的卫星送入地球预定轨道。(1)“两弹一星”的成功研制,是在当和国家领导下以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家自力更生,克服重重困难取得的伟大成就,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。一、从“两弹一星”到漫步太空2、历史意义(2)它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。两弹元勋两弹元勋两弹元勋,指为核弹、导弹的研究做出突出贡献的人。主要人物有邓稼先、钱三强、赵九章、钱学森、孙家栋、朱光亚、郭永怀等。朱光亚钱三强姚桐斌程开甲于敏 钱学森(Tsien Hsue-shen,1911年12月11日-2009年10月31日),世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人。中国航天之父、中国导弹之父、火箭之王、中国自动化控制之父、“两弹一星功勋奖章”获得者、国家杰出贡献科学家。

出生于上海,祖籍浙江省杭州市临安,毕业于加州理工大学,中国科学院及中国工程院院士。其早年任美国麻省理工学院和加州理工学院教授,1955年回国后,长期担任火箭、导弹和卫星研制的技术领导职务。1985年获国家科技进步奖特等奖;1991年被国务院、中央军委授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英模奖章。2009年10月31日,在北京逝世,享年98岁。“两弹一星”元勋 邓稼先(1924年6月25日-1986年7月29日),出生于安徽怀宁,毕业于普渡大学,著名核物理学家,九三学社社员,中国科学院院士,中国核武器研制开拓者和奠基者,两弹元勋。

1950年回国开展原子核理论研究;领导了中国首颗原子弹、氢弹研制和实验工作,历任第二机械工业部核武器研究院任理论部主任,核武器研究设计院院长等职;曾获国家自然科学奖一等奖、国家科技进步特等奖等奖项。1986年逝世。1999年,被追授“两弹一星功勋奖章”。两弹元勋两弹元勋——邓稼先 一不为名、二不为利。但工作目标要奔世界先进水平。 于敏(1926年8月16日-2019年1月16日),核物理学家,中国科学院学部委员(院士),原中国工程物理研究院副院长,“共和国勋章”获得者,出生于河北省宁河县(今天津市宁河区)芦台镇,毕业于北京大学。

其在中国氢弹原理突破中解决了一系列基础问题,对中国核武器进一步发展到国际先进水平作出了重要贡献。1982年获国家自然科学奖一等奖;1999年被国家授予“两弹一星”功勋奖章;2015年获2014年度国家最高科技奖。2019年1月16日于敏在北京去世,享年93岁。中国“氢弹之父”、“两弹元勋”于敏1975年11月26日, “长征二号”火箭完成了中国第一颗返回式卫星的发射。 我国于1975年11月26日成功发射了我国第一颗返回式遥感与科学实验卫星中国于1981年成为世界上继美、苏、法之后第四个掌握“一箭多星”技术的国家。 (1)1999年11月,“神舟一号”无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。3、漫步太空一、从“两弹一星”到漫步太空 1999年11月20日,中国自行研制的第一艘试验飞船神舟一号在中国酒泉卫星发射中心发射成功。神舟一号飞船是中华人民共和国载人航天计划中发射的第一艘无人实验飞船。(2)2003年10月,航天员杨利伟乘坐“神舟五号”载人宇宙飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。一、从“两弹一星”到漫步太空3、漫步太空神舟五号宇宙飞船进入太空 杨利伟(1965年6月21日-),特级航天员,出生于辽宁葫芦岛市,毕业于中国人民解放军空军航空大学,中国载人航天工程副总设计师,中国人民解放军少将军衔,中国进入太空的第一人。他是中国第一代航天员,2003年10月15日9时,乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,象征中国太空事业向前迈进一大步。杨利伟乘坐飞船成功返回地面。航天英雄杨利伟(3)2008年9月,神州七号载人飞船升入太空。

航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。一、从“两弹一星”到漫步太空3、漫步太空 神舟七号 神舟七号载人航天飞行获得圆满成功翟志刚、刘伯明、景海鹏(从左至右)组成飞行乘组执行“神舟七号” 探索宇宙,登上月球从古至今都是中华民族的一个梦想。随着神舟飞船成功“上天”,中国“嫦娥”工程一期——绕月探测工程进展顺利,首颗绕月探测卫星“嫦娥一号” 于2007年在西昌卫星发射中心发射升空,中华民族流传千年的神话“嫦娥奔月”变为现实 。天宫二号嫦娥一号天宫一号嫦娥二号暗物质粒子探测卫星悟空号墨子号二、杂交水稻与青蒿素 仔细阅读教材相关内容,然后找出下列问题的答案。

(1)说出籼型杂交水稻培育成功的时间、培育者。

(2)简述青蒿素的相关史实。

(3)我国文化事业的发展方针、代表作品有哪些?

学生看书回答问题,教师进行归纳总结。

(1)时间:1973年

(2)概况:20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。

(3)荣誉:袁隆平被称为“杂交水稻之父”。袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。我国将首届最高科学技术奖授予了袁隆平。同时,他也是我国第一个特等发明奖的获得者。1、杂交水稻二、杂交水稻与青蒿素1973年成功培育出籼型杂交水稻。杂交水稻的推广 袁隆平的杂交水稻自1976年开始推广,至2000年底,已占全国水稻面积的50%,累计增产稻谷3500亿公斤。这项领先世界的科技成果,不仅给中国带来巨大的经济效益和社会效益,而且惠及世界。如果将常规稻全部换种杂交稻,全世界水稻总产量可翻一番,能多养活10亿人口。 袁隆平(1930年9月-),江西省九江市德安县人,毕业于西南农学院(现西南大学),中国杂交水稻育种专家,“共和国勋章”获得者,中国工程院院士,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“世界杂交水稻之父”。

袁隆平先后成功研发出“三系法”杂交水稻、“两系法”杂交水稻、超级杂交稻一期、二期,与此同时,提出并实施“种三产四丰产工程”。2018年被党中央、国务院授予改革先锋称号。个人简介2、青蒿素(1)时间:20世纪70年代初

(2)概况:

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物。中国药学家屠呦呦领导科研团队在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。二、杂交水稻与青蒿素 屠呦呦(1930年12月30日-),浙江宁波人,毕业于北京医学院,中国中医科学院首席科学家,“共和国勋章”获得者,中国首位诺贝尔生理学或医学奖获奖者。

她多年从事中药和中西药结合研究,创制出新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命,被认为是20世纪热带医学的显著突破。中国首位诺贝尔生理学或医学奖获奖者这是中国第一个获得诺贝尔生理学或医学奖的科学家。(3)青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。二、杂交水稻与青蒿素 屠呦呦女士出席2015年诺贝尔生理学或医学奖颁奖典礼探究:新中国成立后, 我国科技发展的原因? 一、社会主义制度的确立,为科技事业的发展创造了前提。

二、党和政府对科技发展的重视和正确 决策,为科技事业发展提供了保证。

三、优秀的科学家和广大科技工作者在 科技事业中的开拓创新和无私奉献。三、文化事业的发展 1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百 花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。三、文化事业的发展1、双百方针的提出2、代表作品:

长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等。三、文化事业的发展《红岩》书影《青春之歌》《茶馆》茶馆话剧演出剧照大型音乐舞蹈史诗《东方红》电影《英雄儿女》、《林则徐》剧照海报3、改革开放以来的成就

(1)中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富,各领域作品形式多样。题材广泛,佳作迭出,反映了改革开放的时代风貌。三、文化事业的发展路遥与《平凡的世界》书影大型舞剧《丝路花雨》剧照电影《大决战》海报2017年5月,大型情景舞剧《丝路花雨》在敦煌大剧院常态化演出。3、改革开放以来的成就

(2)2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。这是我国第一个获得此奖的中国作家。

三、文化事业的发展莫言出席诺贝尔文学奖颁奖典礼并致辞同步练习1、1964年10月的某一天,我国新疆罗布泊地区发生了蘑菇云腾空而起的现象。你认为最有可能是( )

A.中国第一颗原子弹爆炸成功

B.中国第一颗氢弹爆炸成功

C.中国导弹核武器试验成功

D.中国第一颗人造卫星飞天成功2、邓小平曾经指出:“如果60年代以来中国没有……中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映了一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”“这些东西”指的是( )

A.汽车和飞机 B.“两弹一星”

C.设立经济特区 D.籼型杂交水稻3、右图是新中国50年代

至70年代科技

发展情况

(科技成果)曲线图,

对此解读正确的是( )

A.①时期的科技发展得益于三大改造的完成

B.②时期取得的成就是“一五”计划的成果

C.④时期取得的成果是“两弹一星”

D.⑤时期取得的重大成果是得益于改革开放

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化