六年级下册科学教案与反思-5.2 能量的转换 苏教版

文档属性

| 名称 | 六年级下册科学教案与反思-5.2 能量的转换 苏教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-06 08:18:03 | ||

图片预览

文档简介

另辟蹊径花盛放

——《能量的转换》教学设计

教学分析

《能量的转换》是小学苏教版科学教材六年级下册第五单元的内容。本课分为2课时。本课引领学生探究各种形式的能量之间相互转换的可能性。为今后学习物理学中最普遍的定律之一-能量守恒定律打下感性认识基础。

能量是一种看不见也摸不着的东西。他们之间的转换更是看不见。这些都是学生认识能量转换的难点。为了突破难点,教材设计了一个实验:燃烧一颗花生米,产生大量的热量,加热一杯水。通过水温的升高,这个可以看得见的例子,引导学生进一步思考,化学能和热能之间的转换。

这个实验的优点是“化无形为有形”。但是缺点是需要大量的时间来完成这个实验。为了兼顾到上述的两个问题,教师设计了一个小实验:用身边常见的物品驱动电压表的指针。学生体验化学能向电能转换的整个过程。

本课教学共分为五个部分:

以柠檬为例,学生体验方法及注意事项。

学生分组探究身边常见的蔬菜和水果中的化学能向电能转换。

学生自主探究身边液体饮料中的化学能向电能转换。

分析认识现实生活中,电厂发电时,能量转换情况。

比较各种能量间的转换关系,总结并发现化学能直接向电能转换的重要意义。

教学目标

掌握化学能能够向电能转换的实验方法。

理解能量之间是可以相互转换的。

能够说出不同能量间相互转换的例子。

体会化学能直接向电能转换具有极其重要的意义。

教学重点 体会化学能向电能转换的过程。

教学重点 掌握化学能能够向电能转换的实验方法。

课前准备 电压表(含带夹子的导线)、电流计、一次性塑料杯(两侧粘铜片和锌片)、盐水、炭包、锡箔纸、餐巾纸和水果或蔬菜

教学过程

情境导入,揭示课题。

1、谈话:同学们,通过上节课的学习,我们认识了各种各样的能量。这个教室里有能量吗?找找看?

生:飞驰的汽车里有动能;沸腾的开水里有热能……

设计意图:复习上节课的内容,为本节课的研究打下基础。

2、提问:这是一把手电筒,开通电源之后,小灯泡具有什么能量?

生:光能和热能(教师板书)

3、提问:想要小灯泡发光,我们需要什么能量?

生:电能。(教师板书)

4、谈话:电能让灯泡发光发热,我们就说电能转换成了光能和热能。这个过程,我们可以这样来记录。(板书:电能 → 光能、热能)

小结:这是能量的重要特征:从一种形式转换成为另外一种形式。今天我们一起来学习《能量的转换》(揭示课题板书)

设计意图:通过研究点亮的小灯泡,我们总结出能量转换的概念以及能量转换的记录方式。规范的记录方式是研究科学的基本方法。用最简明的方式点出课题,为后续的体验式学习节省时间。

二、以柠檬为例,体验化学能向电能转换

1、提问:这是苏教版教材六年级下册54页的一幅图。我们知道这些水果中含有丰富的化学能。老师今天也带来了一些水果和蔬菜。这些物体内都含有化学能。它们都能转换成为电能吗?

生:应该是可以转换成电能,我在一本书上看到过,可以用水果做电池。

2、需要讨论吗?(小组讨论完成记录单)

我的研究

研究内容:下列物品都能将化学能转换成电能吗?

我的猜测:柠檬□、紫包菜□ 、萝卜□ 、苹果□ 、黄瓜□ 、莴苣□

(学生汇报,展示记录单)

设计意图:选择这些物品的原因是常见、适用、易取和廉价。选取孩子身边的物品更能激发孩子的好奇心。一节好的科学课,老师需要准备好多的材料。我们任教的班级很多,更需要廉价和适用的实验材料。

3、提问:你们的预测对吗?我们做一个实验验证一下好不好?

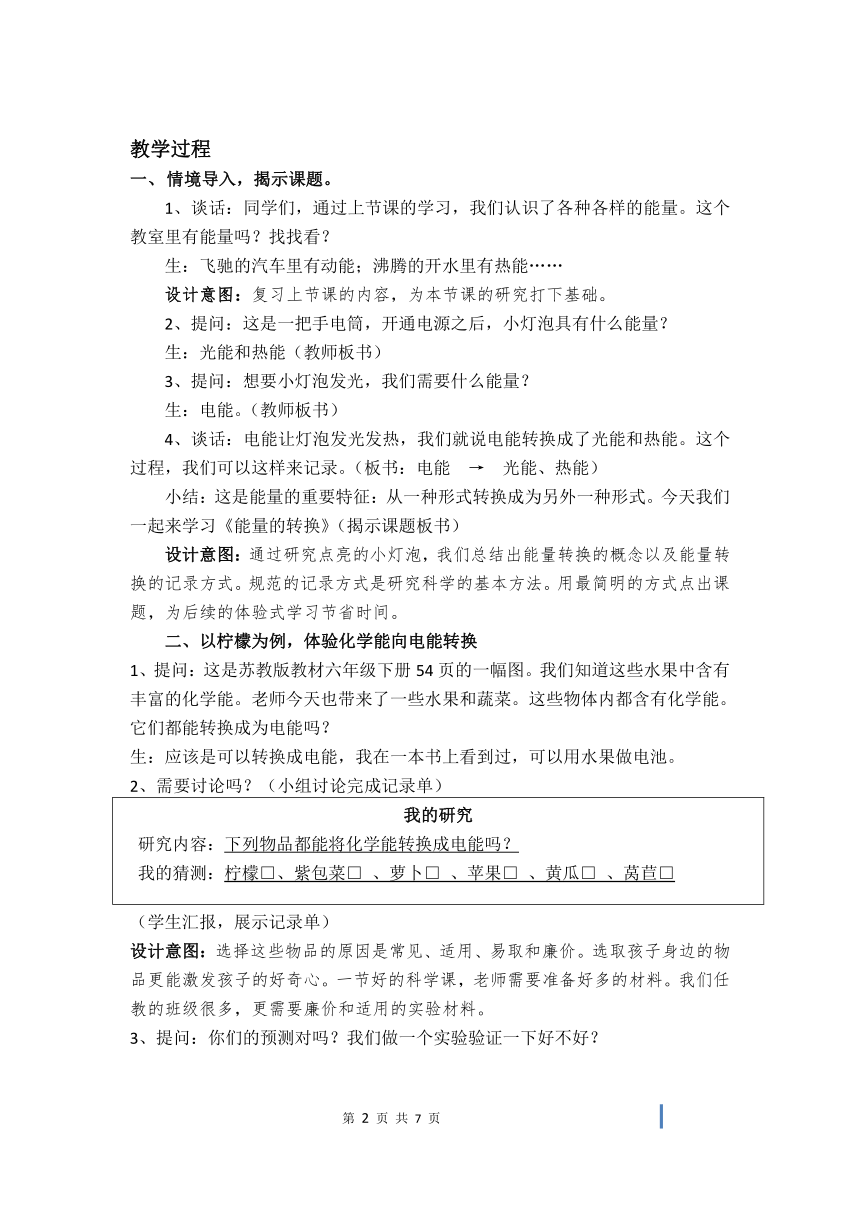

4、谈话:我给每个小组准备了两个不同的金属片:一个是铜片,另一个是锌片。为了让大家直观的看到电流,老师用了一台新的仪器叫电压表。当电流经过电压表时,这条指针就会发生偏折。偏折的角度越大电流就越大。明白吗?好!同学们看老师是怎么做的?

设计意图:电压表看似复杂,其实也很简单。当我们把电压表看成小电器或者小电机时,孩子们就好理解多了。在本课的教学中,这只是一个检测的工具,不是教学的重点。在使用之前,老师需要先帮助学生校准仪器,再给孩子使用。

(边演示边介绍注意事项)

5、谈话:同学看指针转动了。这说明了什么?

设计意图:化学能转换成电能是孩子最难理解的点。难在哪里?那就是这个过程看不见。我们用电压表巧妙的将隐形转换成为有形。

生:柠檬里面的化学能真的能转换成电能。

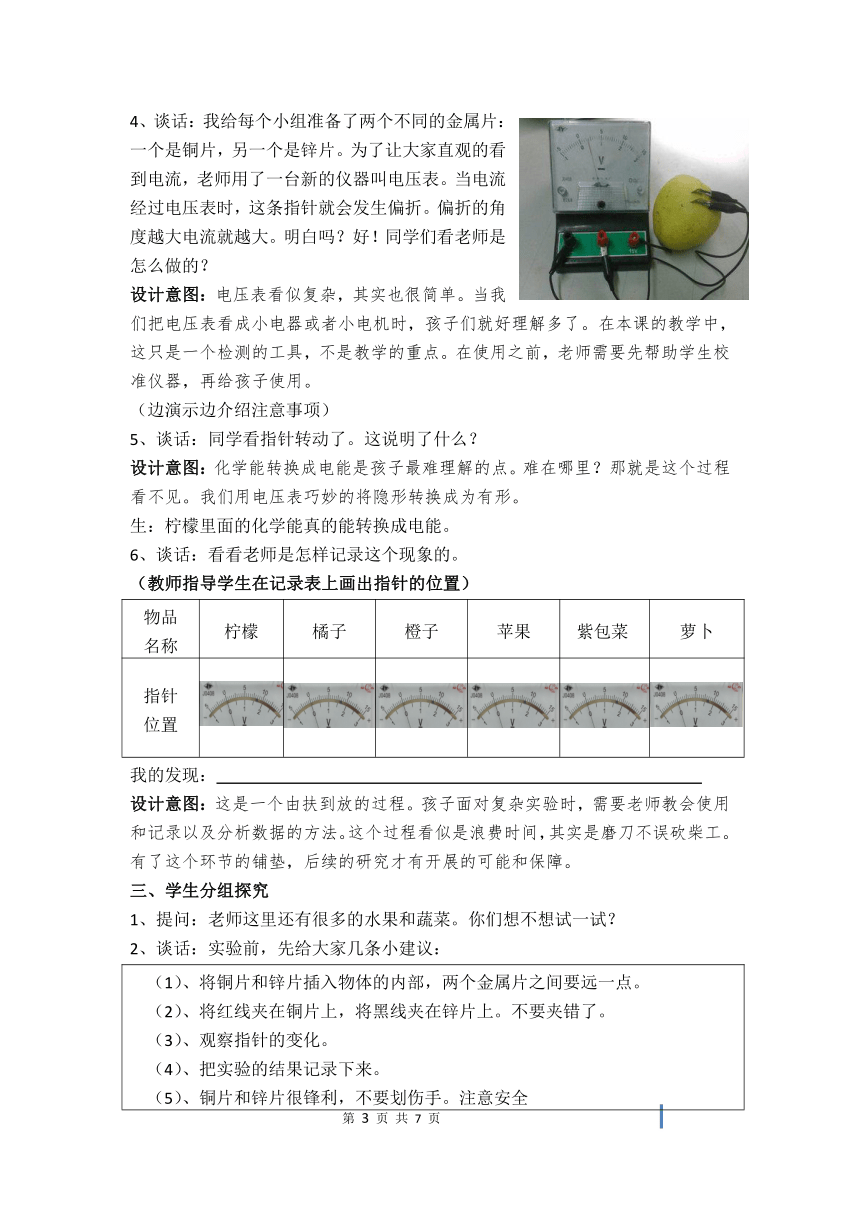

6、谈话:看看老师是怎样记录这个现象的。

(教师指导学生在记录表上画出指针的位置)

物品

名称

柠檬

橘子

橙子

苹果

紫包菜

萝卜

指针

位置

我的发现:

设计意图:这是一个由扶到放的过程。孩子面对复杂实验时,需要老师教会使用和记录以及分析数据的方法。这个过程看似是浪费时间,其实是磨刀不误砍柴工。有了这个环节的铺垫,后续的研究才有开展的可能和保障。

三、学生分组探究

1、提问:老师这里还有很多的水果和蔬菜。你们想不想试一试?

(1)、将铜片和锌片插入物体的内部,两个金属片之间要远一点。

(2)、将红线夹在铜片上,将黑线夹在锌片上。不要夹错了。

(3)、观察指针的变化。

(4)、把实验的结果记录下来。

(5)、铜片和锌片很锋利,不要划伤手。注意安全

2、谈话:实验前,先给大家几条小建议:

(学生分组实验,教师分组指导。)

3、提问:哪个小组来回报?

(学生汇报)

生:这些物质中的化学能都能够转换成电能。

生:产生的电能大小不同.

4、小结:大家总结的真是太好了。

设计意图:有了前面的铺垫,这里的体验活动就显得简单了。古人云:眼见为实,耳听为虚。动手做一做并体验他们之间的转换过程,可以帮助学生更好的理解。

四、讨论焦炭中的化学能向电能转换

1、谈话:即便我们把这些物品放到火上煅烧,使其变成焦炭,他们的化学能依然存在。大家看,这是家庭里常见的炭包。焦炭里的化学能也能转成电能。这个能量还不小呐!

(教师示范,并讲解实验方法)

2、谈话:将锡箔纸平铺在桌面上,在第一层锡箔纸上平铺一张餐巾纸,接着在餐巾纸上均匀地撒上焦炭,在焦炭里加上适量的盐水,最后再盖上一层锡箔纸。我们压紧锡箔纸,将红色的夹子夹住最上面的锡箔纸,黑色的夹子夹住最下面的锡箔纸,观察指针的变化。看到了吗?

生:哇塞!太神奇了!

设计意图:体验焦炭中的化学能向电能转换,进一步激发孩子的好奇心。它可以帮助学习理解:一切物体中的化学能都能转换成为电能,起到了打下伏笔的作用。

五、体验液体中化学能向电能转换

1、谈话:这些物品都是固体。常见的液体里也有化学能。上课之前,老师请大家带来了饮料。它们也会转换成为电能吗?

(学生随机发言并预测)

设计意图:课堂布置一项作业:每人带一瓶饮料,并思考所带的饮料里有没有化学能,说一说自己的理由。这样做的目的有两个:一个是让学生带着自己的问题来上课;另外一个就是充分调动孩子自主学习意识。

2、谈话:我们也来试一试,好不好?看,老师带来了一个小杯子。这个小杯子的内壁的两侧上都安装了一个铜片和一个锌片。你们把自己带来的液体倒进去,装满这个小杯子,然后将红色的夹子夹在铜片上,黑色的夹子夹在锌片上,再观察指针的变化。同学们,你会了吗?

(同学们按照固体的检测办法,体验液体中的化学能转换成电能)

设计意图:液体具有流动性,容易污染桌面。这样一个小装置既简单又实用,还可以重复使用。

3、提问:哪个小组愿意上来汇报?

生:我们组检测了雪碧饮料。这种饮料中的化学能也能够转换成电能。

……

设计意图:在小组汇报时,我们要求小组内的所有伙伴都能走上讲台。希望他们在汇报中相互倾听,相互补充。这样可以让更多的同学得到锻炼的机会。

六、认识发电过程,感受能量转换

(出示南京市下关电厂旧址图片)

1、提问:南京市下关电厂是用水果或者雪碧来发电吗?

生:肯定不是

2、提问:(出示图片)这是下关电厂的发电原理图。看看这些能量,他们是怎样转换的?

(学生发言的人数不多)

3、谈话:需要讨论吗?

(小组讨论,记录能量转换过程)

设计意图:在发言的学生人数不多的时候,我们需要开展伙伴学习,分组讨论。这也是伙伴学习的最佳时机。

4、提问:哪个小组来回报?

生:我们的观点是:煤将化学能转换成为热能,热能转换成为机械能,机械能转换成为电能。

5、提问:这种转换方式和水果电池里的能量转换有什么不同呢?

生: (1)、两者都能实现化学能向电能转换

(2)、火力发电时,化学能是间接的转换成电能。水果电池是直接将化学能转换成电能。

(3)、化学能不仅能转换成电能还可以转换成其他形式的能。

(4)、机械能和电能之间也可以转换。

设计意图:如果说前面的活动是“点”的话,那么这个环节就是“面”了。通过体验,我们发现无论是固体还是液体都能将化学能转换成电能。那么其他能量之间是否可以转换?这是为下节课做好铺垫,激发了学生去深入思考。

6、谈话:大家总结的很好。关于机械能转换成电能的例子也很多。看老师手中的微风扇。人体的机械能很轻松的就能转换成为电能。

(教师演示微风扇点亮小灯泡)

设计意图:在学生的眼中,微风扇是常见的,也是电能转换成为机械能的工具。但是在老师的手中,老师轻轻转动扇叶,插头上的小灯泡还能发出光芒。这是颠覆性的思维,也是激发好奇心的手段。

化学能转换成电能的意义

小结:化学能是最广泛和最常见的能量。掌握化学能转换成电能的技术,在危急时刻,它可以帮助我们摆脱困境,这也是野外生存的必备技能之一。看一个现实的事例。两个中学生用树枝燃烧后的焦炭、可乐罐、和口香糖纸和盐水制成一个电池组,给定位机器的充电电池充满了电,也让自己顺利的走出了困境。

盐中的化学能也可以向电能转换。科学家们正在研究如何将海水中的化学能直接转换成为电能。我相信在不久的将来,同学们一定能享受到廉价,清洁环保,取之不尽的新型能源。

化学能可以转换成电量,也可以转换成其他形式的能量。下节课我们将继续探讨其他能量之间的相互转换问题。

设计意图:理论上说,一切物体中的化学能都能转换成电能。地球上不可再生资源终究会枯竭。新能源的开发具有不可估量的前景。孩子是新能源的开发者和使用者。化学能转换成电能具有不同寻常的意义。

板书设计

能量的转换

化学能→电能

化学能→热能→动能→电能

课后反思

1、另辟蹊径,让实验操作简单易行。

为了验证物品内的化学能可以转换成电能,教材编者采用了燃烧花生米,并加热适量的水,使得水温升高的办法。这个实验效果很好,学生也能直观地感受到能量在转换,但是这个实验的过程耗时长。在教学过程中,不具备操作性。这也是很多老师不愿意上这节课的真实原因所在。

我设计了一个实验,只需要较短的时间,就能“看出”化学能转换成电能。让这个抽象的事实更加具象,化无形为有形。蔬菜和水果是身边常见的物品,都具有化学能。化学能向电能转换的例子和化学能向热能转换的例子很接近。

2、眼见为实,让深度学习真正发生。

古人云:眼见为实,耳听为虚。动手做一做并体验能量间的转换过程,可以帮助学生更好的理解。体验式学习需要教师准备好更充足的实验器材。实验室里的很多实验器材是需要进一步加工的。

如:检验液体内的化学能向电能转换时,我们准备了一个小杯子。这个小杯子的两侧都黏贴了金属片。如果老师不把这两个金属片固定好,那么会带来两个问题:一是实验极有可能失败,二是孩子会问这两个金属片为什么不能接触?后面一个问题在本课中没有办法解决,也不是重点。我们设计这个实验的目的就是让孩子体验完成的转换过程。

3、伙伴学习,让学习伙伴携手同行。

“独学而无友,则孤陋而寡闻,盖须切磋,相起明也。”《学记》中提出了伙伴学习的意义及重要性。伙伴学习着眼于人的主动、内在的生长力量,遵循人的发展规律和教育规律,坚持学生立场,让教师的“教”服务与学生的“学”,让教与学的过程真正成为相互探讨、相互研究,彼此生长的过程,让学习真发生。

本课中,老师要求同学们根据发电示意图说一说能量转换的过程。在这个活动中,举手发言的学生不多。其原因有两个:一是这个问题的难度比较大;二是转换的形式多样。面对这样的问题,我们设置了伙伴学习。这也是伙伴学习的最佳时机。

——《能量的转换》教学设计

教学分析

《能量的转换》是小学苏教版科学教材六年级下册第五单元的内容。本课分为2课时。本课引领学生探究各种形式的能量之间相互转换的可能性。为今后学习物理学中最普遍的定律之一-能量守恒定律打下感性认识基础。

能量是一种看不见也摸不着的东西。他们之间的转换更是看不见。这些都是学生认识能量转换的难点。为了突破难点,教材设计了一个实验:燃烧一颗花生米,产生大量的热量,加热一杯水。通过水温的升高,这个可以看得见的例子,引导学生进一步思考,化学能和热能之间的转换。

这个实验的优点是“化无形为有形”。但是缺点是需要大量的时间来完成这个实验。为了兼顾到上述的两个问题,教师设计了一个小实验:用身边常见的物品驱动电压表的指针。学生体验化学能向电能转换的整个过程。

本课教学共分为五个部分:

以柠檬为例,学生体验方法及注意事项。

学生分组探究身边常见的蔬菜和水果中的化学能向电能转换。

学生自主探究身边液体饮料中的化学能向电能转换。

分析认识现实生活中,电厂发电时,能量转换情况。

比较各种能量间的转换关系,总结并发现化学能直接向电能转换的重要意义。

教学目标

掌握化学能能够向电能转换的实验方法。

理解能量之间是可以相互转换的。

能够说出不同能量间相互转换的例子。

体会化学能直接向电能转换具有极其重要的意义。

教学重点 体会化学能向电能转换的过程。

教学重点 掌握化学能能够向电能转换的实验方法。

课前准备 电压表(含带夹子的导线)、电流计、一次性塑料杯(两侧粘铜片和锌片)、盐水、炭包、锡箔纸、餐巾纸和水果或蔬菜

教学过程

情境导入,揭示课题。

1、谈话:同学们,通过上节课的学习,我们认识了各种各样的能量。这个教室里有能量吗?找找看?

生:飞驰的汽车里有动能;沸腾的开水里有热能……

设计意图:复习上节课的内容,为本节课的研究打下基础。

2、提问:这是一把手电筒,开通电源之后,小灯泡具有什么能量?

生:光能和热能(教师板书)

3、提问:想要小灯泡发光,我们需要什么能量?

生:电能。(教师板书)

4、谈话:电能让灯泡发光发热,我们就说电能转换成了光能和热能。这个过程,我们可以这样来记录。(板书:电能 → 光能、热能)

小结:这是能量的重要特征:从一种形式转换成为另外一种形式。今天我们一起来学习《能量的转换》(揭示课题板书)

设计意图:通过研究点亮的小灯泡,我们总结出能量转换的概念以及能量转换的记录方式。规范的记录方式是研究科学的基本方法。用最简明的方式点出课题,为后续的体验式学习节省时间。

二、以柠檬为例,体验化学能向电能转换

1、提问:这是苏教版教材六年级下册54页的一幅图。我们知道这些水果中含有丰富的化学能。老师今天也带来了一些水果和蔬菜。这些物体内都含有化学能。它们都能转换成为电能吗?

生:应该是可以转换成电能,我在一本书上看到过,可以用水果做电池。

2、需要讨论吗?(小组讨论完成记录单)

我的研究

研究内容:下列物品都能将化学能转换成电能吗?

我的猜测:柠檬□、紫包菜□ 、萝卜□ 、苹果□ 、黄瓜□ 、莴苣□

(学生汇报,展示记录单)

设计意图:选择这些物品的原因是常见、适用、易取和廉价。选取孩子身边的物品更能激发孩子的好奇心。一节好的科学课,老师需要准备好多的材料。我们任教的班级很多,更需要廉价和适用的实验材料。

3、提问:你们的预测对吗?我们做一个实验验证一下好不好?

4、谈话:我给每个小组准备了两个不同的金属片:一个是铜片,另一个是锌片。为了让大家直观的看到电流,老师用了一台新的仪器叫电压表。当电流经过电压表时,这条指针就会发生偏折。偏折的角度越大电流就越大。明白吗?好!同学们看老师是怎么做的?

设计意图:电压表看似复杂,其实也很简单。当我们把电压表看成小电器或者小电机时,孩子们就好理解多了。在本课的教学中,这只是一个检测的工具,不是教学的重点。在使用之前,老师需要先帮助学生校准仪器,再给孩子使用。

(边演示边介绍注意事项)

5、谈话:同学看指针转动了。这说明了什么?

设计意图:化学能转换成电能是孩子最难理解的点。难在哪里?那就是这个过程看不见。我们用电压表巧妙的将隐形转换成为有形。

生:柠檬里面的化学能真的能转换成电能。

6、谈话:看看老师是怎样记录这个现象的。

(教师指导学生在记录表上画出指针的位置)

物品

名称

柠檬

橘子

橙子

苹果

紫包菜

萝卜

指针

位置

我的发现:

设计意图:这是一个由扶到放的过程。孩子面对复杂实验时,需要老师教会使用和记录以及分析数据的方法。这个过程看似是浪费时间,其实是磨刀不误砍柴工。有了这个环节的铺垫,后续的研究才有开展的可能和保障。

三、学生分组探究

1、提问:老师这里还有很多的水果和蔬菜。你们想不想试一试?

(1)、将铜片和锌片插入物体的内部,两个金属片之间要远一点。

(2)、将红线夹在铜片上,将黑线夹在锌片上。不要夹错了。

(3)、观察指针的变化。

(4)、把实验的结果记录下来。

(5)、铜片和锌片很锋利,不要划伤手。注意安全

2、谈话:实验前,先给大家几条小建议:

(学生分组实验,教师分组指导。)

3、提问:哪个小组来回报?

(学生汇报)

生:这些物质中的化学能都能够转换成电能。

生:产生的电能大小不同.

4、小结:大家总结的真是太好了。

设计意图:有了前面的铺垫,这里的体验活动就显得简单了。古人云:眼见为实,耳听为虚。动手做一做并体验他们之间的转换过程,可以帮助学生更好的理解。

四、讨论焦炭中的化学能向电能转换

1、谈话:即便我们把这些物品放到火上煅烧,使其变成焦炭,他们的化学能依然存在。大家看,这是家庭里常见的炭包。焦炭里的化学能也能转成电能。这个能量还不小呐!

(教师示范,并讲解实验方法)

2、谈话:将锡箔纸平铺在桌面上,在第一层锡箔纸上平铺一张餐巾纸,接着在餐巾纸上均匀地撒上焦炭,在焦炭里加上适量的盐水,最后再盖上一层锡箔纸。我们压紧锡箔纸,将红色的夹子夹住最上面的锡箔纸,黑色的夹子夹住最下面的锡箔纸,观察指针的变化。看到了吗?

生:哇塞!太神奇了!

设计意图:体验焦炭中的化学能向电能转换,进一步激发孩子的好奇心。它可以帮助学习理解:一切物体中的化学能都能转换成为电能,起到了打下伏笔的作用。

五、体验液体中化学能向电能转换

1、谈话:这些物品都是固体。常见的液体里也有化学能。上课之前,老师请大家带来了饮料。它们也会转换成为电能吗?

(学生随机发言并预测)

设计意图:课堂布置一项作业:每人带一瓶饮料,并思考所带的饮料里有没有化学能,说一说自己的理由。这样做的目的有两个:一个是让学生带着自己的问题来上课;另外一个就是充分调动孩子自主学习意识。

2、谈话:我们也来试一试,好不好?看,老师带来了一个小杯子。这个小杯子的内壁的两侧上都安装了一个铜片和一个锌片。你们把自己带来的液体倒进去,装满这个小杯子,然后将红色的夹子夹在铜片上,黑色的夹子夹在锌片上,再观察指针的变化。同学们,你会了吗?

(同学们按照固体的检测办法,体验液体中的化学能转换成电能)

设计意图:液体具有流动性,容易污染桌面。这样一个小装置既简单又实用,还可以重复使用。

3、提问:哪个小组愿意上来汇报?

生:我们组检测了雪碧饮料。这种饮料中的化学能也能够转换成电能。

……

设计意图:在小组汇报时,我们要求小组内的所有伙伴都能走上讲台。希望他们在汇报中相互倾听,相互补充。这样可以让更多的同学得到锻炼的机会。

六、认识发电过程,感受能量转换

(出示南京市下关电厂旧址图片)

1、提问:南京市下关电厂是用水果或者雪碧来发电吗?

生:肯定不是

2、提问:(出示图片)这是下关电厂的发电原理图。看看这些能量,他们是怎样转换的?

(学生发言的人数不多)

3、谈话:需要讨论吗?

(小组讨论,记录能量转换过程)

设计意图:在发言的学生人数不多的时候,我们需要开展伙伴学习,分组讨论。这也是伙伴学习的最佳时机。

4、提问:哪个小组来回报?

生:我们的观点是:煤将化学能转换成为热能,热能转换成为机械能,机械能转换成为电能。

5、提问:这种转换方式和水果电池里的能量转换有什么不同呢?

生: (1)、两者都能实现化学能向电能转换

(2)、火力发电时,化学能是间接的转换成电能。水果电池是直接将化学能转换成电能。

(3)、化学能不仅能转换成电能还可以转换成其他形式的能。

(4)、机械能和电能之间也可以转换。

设计意图:如果说前面的活动是“点”的话,那么这个环节就是“面”了。通过体验,我们发现无论是固体还是液体都能将化学能转换成电能。那么其他能量之间是否可以转换?这是为下节课做好铺垫,激发了学生去深入思考。

6、谈话:大家总结的很好。关于机械能转换成电能的例子也很多。看老师手中的微风扇。人体的机械能很轻松的就能转换成为电能。

(教师演示微风扇点亮小灯泡)

设计意图:在学生的眼中,微风扇是常见的,也是电能转换成为机械能的工具。但是在老师的手中,老师轻轻转动扇叶,插头上的小灯泡还能发出光芒。这是颠覆性的思维,也是激发好奇心的手段。

化学能转换成电能的意义

小结:化学能是最广泛和最常见的能量。掌握化学能转换成电能的技术,在危急时刻,它可以帮助我们摆脱困境,这也是野外生存的必备技能之一。看一个现实的事例。两个中学生用树枝燃烧后的焦炭、可乐罐、和口香糖纸和盐水制成一个电池组,给定位机器的充电电池充满了电,也让自己顺利的走出了困境。

盐中的化学能也可以向电能转换。科学家们正在研究如何将海水中的化学能直接转换成为电能。我相信在不久的将来,同学们一定能享受到廉价,清洁环保,取之不尽的新型能源。

化学能可以转换成电量,也可以转换成其他形式的能量。下节课我们将继续探讨其他能量之间的相互转换问题。

设计意图:理论上说,一切物体中的化学能都能转换成电能。地球上不可再生资源终究会枯竭。新能源的开发具有不可估量的前景。孩子是新能源的开发者和使用者。化学能转换成电能具有不同寻常的意义。

板书设计

能量的转换

化学能→电能

化学能→热能→动能→电能

课后反思

1、另辟蹊径,让实验操作简单易行。

为了验证物品内的化学能可以转换成电能,教材编者采用了燃烧花生米,并加热适量的水,使得水温升高的办法。这个实验效果很好,学生也能直观地感受到能量在转换,但是这个实验的过程耗时长。在教学过程中,不具备操作性。这也是很多老师不愿意上这节课的真实原因所在。

我设计了一个实验,只需要较短的时间,就能“看出”化学能转换成电能。让这个抽象的事实更加具象,化无形为有形。蔬菜和水果是身边常见的物品,都具有化学能。化学能向电能转换的例子和化学能向热能转换的例子很接近。

2、眼见为实,让深度学习真正发生。

古人云:眼见为实,耳听为虚。动手做一做并体验能量间的转换过程,可以帮助学生更好的理解。体验式学习需要教师准备好更充足的实验器材。实验室里的很多实验器材是需要进一步加工的。

如:检验液体内的化学能向电能转换时,我们准备了一个小杯子。这个小杯子的两侧都黏贴了金属片。如果老师不把这两个金属片固定好,那么会带来两个问题:一是实验极有可能失败,二是孩子会问这两个金属片为什么不能接触?后面一个问题在本课中没有办法解决,也不是重点。我们设计这个实验的目的就是让孩子体验完成的转换过程。

3、伙伴学习,让学习伙伴携手同行。

“独学而无友,则孤陋而寡闻,盖须切磋,相起明也。”《学记》中提出了伙伴学习的意义及重要性。伙伴学习着眼于人的主动、内在的生长力量,遵循人的发展规律和教育规律,坚持学生立场,让教师的“教”服务与学生的“学”,让教与学的过程真正成为相互探讨、相互研究,彼此生长的过程,让学习真发生。

本课中,老师要求同学们根据发电示意图说一说能量转换的过程。在这个活动中,举手发言的学生不多。其原因有两个:一是这个问题的难度比较大;二是转换的形式多样。面对这样的问题,我们设置了伙伴学习。这也是伙伴学习的最佳时机。