人教部编版七年级历史下册第二单元第9课宋代经济的发展教学设计

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第二单元第9课宋代经济的发展教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 50.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-06 18:30:12 | ||

图片预览

文档简介

《宋代经济的发展》 教学设计

一、指导思想和理论依据

以现代教学设计理论和初中历史课程标准为依据,以促进学生发展为目的,采用情景及问题式教学,充分体现教师与学生在教学中的主导和主体地位,增强学生对中国经济和传统文化的认识,提升学生人文素养。

二、教学背景分析

1、教学内容分析:《宋代经济的发展》是人教版七年级历史下册的第9课。两宋时期是我国历史上经济繁荣、商业发达、城市兴起、市民文化丰富的朝代,它处于我国经济史上一个非常重要的时期,也是我国经济重心南移的开始;而宋朝物质生活丰盛的同时,精神生活、文化韵味也非常浓。所以说,它对于研究中国的经济和文化有着重大作用。

2、学情分析:随着新课程的推进,学生学习方式有所改变,获得知识的途径也较以前也多了。就课堂而言,已不满足于老师无论多么生动的讲解,他们希望在学习过程中充分地展示自己的个性,在主动参与中学得知识与智慧、获得情感与体验。所以在设计中,主要通过情景的创设和宽松的课堂空间,让学生自己去感悟和掌握新知。另外 初一学生对于经济这类较为抽象的历史,兴趣相对淡薄。所以,在教学中尽量淡化某些抽象概念的规范,力求在教学过程中,通过创设问题,引导学生在分析、比较中不自觉地构建和巩固新知。

3、教学方式、教学手段、技术设备说明。

(1)教学方式:自主学习、探究学习、合作学习、教师传授。

(2)教学方法:阅读、讨论、引导、讲解相结合。

(3)教学设备:多媒体。

三、教学目标设计

依据课程标准、教学任务和学生的认知水平确定教学目标如下:

1、知识与能力:掌握重心南移的原因、时间及表现;宋代农业的发展;宋代商业的繁荣;海外贸易;宋代丰富多彩的社会生活。通过概括、分析、比较,培养学生分析能力、比较能力及论从史出的历史思维能力。

2、过程与方法:①通过学生口头或文字方式描绘宋代城市生活,培养学生丰富的历史想象力;②指导学生设计制作“宋代农工商业发展简图”,培养学生用图表形式陈述历史问题的能力。

3、情感态度与价值观:①通过了解宋代在农工商业领域的领先成就,感知人类文明演进中的艰辛历程,培养学生的民族自豪感;②通过了解宋代的日常生活,拉近学生与历史之间的距离,加深学生对中华民族历史和文化的亲和力。③通过学习,培养学生崇尚科学的意识,确立求真、求实和创新的科学态度。

四、教学重、难点及解决措施

根据《历史课程标准》对本课的要求,本课的重点是宋代南方生产发展和商业繁荣的原因。本课的难点是中国古代经济中心南移的原因。

本课所展现的是宋朝社会生产和生活的几个重要方面 ,根据学生的喜好与兴趣及教材的论述 ,通过情景展示及问题的设置将教材进行整合和编排,前后知识糅合讲述,让学生对重点知识有所把握。通过教师的提问和学生对关键知识点的讨论,突破难点。

五、教学过程设计

教学环节 教时 教学意图 内容呈现 教师活动 学生活动 课件 预期效果

导入新课 3′ 从学生的感受入手,利于学生的进一步思考 引出经济中心南移的情况 提问:从平时的了解和感受中,你认为我国哪一带经济相对比较发达?我国南方经济是否自古以来就相对发达呢? 思考、回答 激发学生的学习兴趣,为调动学生学习的积极性创造情景

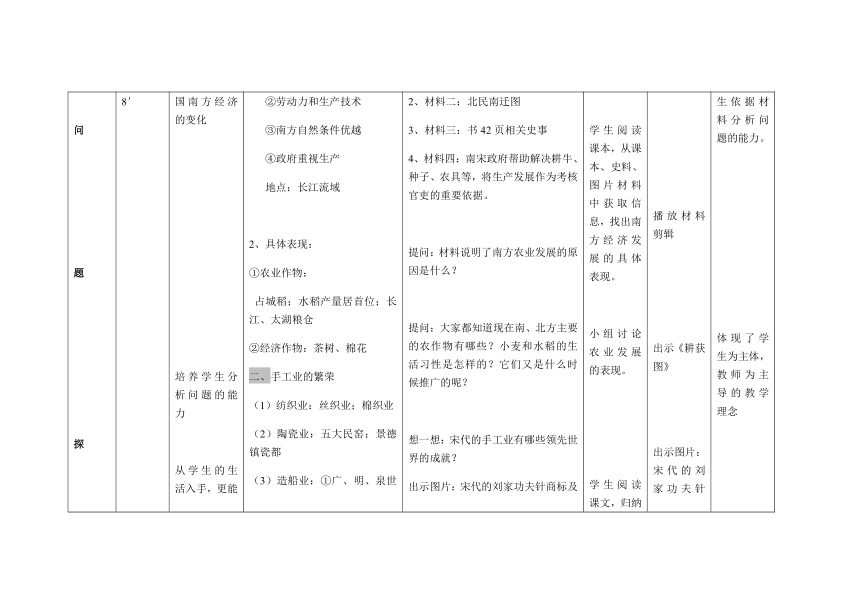

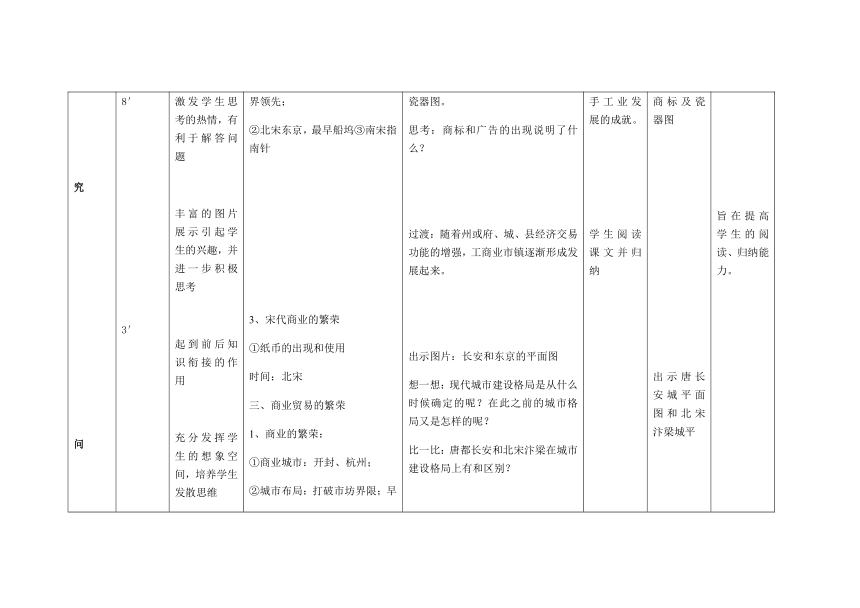

问 题 探 究 问 题 探 究 问 题 探 究 8′ 8′ 3′ 8′ 5′ 5′ 以材料的形式使学生感知、体会历史现象,了解我国南方经济的变化 培养学生分析问题的能力 从学生的生活入手,更能激发学生思考的热情,有利于解答问题 丰富的图片展示引起学生的兴趣,并进一步积极思考 起到前后知识衔接的作用 充分发挥学生的想象空间,培养学生发散思维 进一步激发学生思考 通过平面图比较更直观了解城市格局的变化 激发兴趣,培养学生语言表达能力。 一、农业的发展1、南方农业发展的原因①战乱少,相对安定②劳动力和生产技术③南方自然条件优越④政府重视生产地点:长江流域 2、具体表现:①农业作物: 占城稻;水稻产量居首位;长江、太湖粮仓②经济作物:茶树、棉花二、手工业的繁荣(1)纺织业:丝织业;棉织业(2)陶瓷业:五大民窑;景德镇瓷都(3)造船业:①广、明、泉世界领先;②北宋东京,最早船坞③南宋指南针 3、宋代商业的繁荣①纸币的出现和使用时间:北宋三、商业贸易的繁荣1、商业的繁荣:①商业城市:开封、杭州;②城市布局:打破市坊界限;早市、夜市③营业时间:不受限制④乡镇贸易:草市2、海外贸易①海港:广州、泉州②外贸范围:最远非洲东海岸③管理机构:市舶司④影响:财政收入中占据重要地位3、纸币:①北宋:交子;四川②南宋:会子 影响:促进商品经济的发展四、经济重心南移南移过程:东汉后期南方经济开始发展魏晋南北朝:南北经济趋向平衡唐朝中期经济重心开始南移南宋:经济重心南移最后完成 想一想:(出示资料:)1、材料一:唐后期,安史之乱与藩镇割据混战使关中地区经济受到严重破坏。其后,北方历经靖康之难、宋金对峙、蒙古灭金,战乱不休。2、材料二:北民南迁图3、材料三:书42页相关史事4、材料四:南宋政府帮助解决耕牛、种子、农具等,将生产发展作为考核官吏的重要依据。提问:材料说明了南方农业发展的原因是什么? 提问:大家都知道现在南、北方主要的农作物有哪些?小麦和水稻的生活习性是怎样的?它们又是什么时候推广的呢? 想一想:宋代的手工业有哪些领先世界的成就?出示图片:宋代的刘家功夫针商标及瓷器图。思考:商标和广告的出现说明了什么? 过渡:随着州或府、城、县经济交易功能的增强,工商业市镇逐渐形成发展起来。 出示图片:长安和东京的平面图想一想:现代城市建设格局是从什么时候确定的呢?在此之前的城市格局又是怎样的呢?比一比:唐都长安和北宋汴梁在城市建设格局上有和区别? 海外贸易情况如何?活动:(时空连线)假设你是一位两宋时期的商人,你会出口什么样的货物?商船可能到达什么地方?进行对外贸易的港口有?商船进出港口,会接受哪个机构的检查? 出示:宋代的货币图。想一想:1:交子出现前,人们使用什么货币进行流通?有什么缺点?2、交子的出现说明了什么? 学生观看、思考 学生阅读课本,从课本、史料、图片材料中获取信息,找出南方经济发展的具体表现。 小组讨论农业发展的表现。 学生阅读课文,归纳手工业发展的成就。 学生阅读课文并归纳 观察、思考分析 学生观察、思考 学生比较并归纳 介绍 播放材料剪辑 出示《耕获图》 出示图片:宋代的刘家功夫针商标及瓷器图 出示唐长安城平面图和北宋汴梁城平 出示《清明上河图》 出示《瓦子图》 出示:交子、会子 培养了学生依据材料分析问题的能力。 体现了学生为主体,教师为主导的教学理念 旨在提高学生的阅读、归纳能力。 帮助学生从图中获取信息。 提高比较能力。 活跃课堂气氛,提高语言表达能力。

小结 6′ 增强学生对宋代社会生活的体验和感悟 教师简要总结:南方经济在中国经济中的地位已经超过了北方,对朝廷的财政收入起着重要的作用。江南的农业、手工业、商业迅速发展,促进了经济的繁荣。“国家根本,仰给东南”,表明中国古代经济重心南移的进程最早完成。 学生对自己感兴趣的活动进行表演。 激发了学生的兴趣

课堂练习 1.(2016·福建南平质检)《福建史志》记载:南宋建安、瓯宁两县(今建瓯)共有进士994人,占全国进士总数的三十四分之一,为全国之冠。其最主要原因是( )A.北方人口大量南迁 B.闽北书院教育兴盛C.经济政治重心南移 D.建安雕版印刷发达2.(2015·江苏盐城期中)北宋王辟之《渑水燕谈录》记载:“赡(人名)初造墨,遇异人传和胶法。……赡死,婿董仲渊因其法而加胶,墨尤坚致,恨其即死,流传不多也。”这表明当时民间手工业( )A.开始超越了官营手工业 B.手工技术传承具有封闭性C.在官府压制下艰难发展 D.产品与市场联系日益密切3.(2016·河北邯郸质检)张择端的《清明上河图》里有不少以本姓命名的店铺,如“刘家上色沉檀楝香”、“王家罗锦匹帛铺”、“孙家正店”、“赵太丛家药肆”等等。这表明( )A.以本姓命名店铺始于宋代 B.宗法关系决定着店铺名称C.资本主义萌芽在宋代出现 D.宋人已有较强的品牌意识4.(2016·哈师大附中、东北师大附中、辽宁省实验中学联考)宋代徽人“族人业无所就,令可治生理财。族中子弟不能读书,又无田可耕,势不得不从事商贾者,族众或提携之,或从亲友处推荐之,令有恒业,可以糊口。”这表明当时( )A.区域性商人群体形成 B.血缘关系是商人集团纽带C.徽州地区的商业发达 D.重农抑商观念已经被打破5.(2016·广东汕头质检)唐代长安城格局井然、尊卑地位呈现鲜明。宋代开封、临安却没有分隔整齐的坊、市,而是一种街市状态,官府、民户、商家相互混杂。这表明宋代( )A.商业发展水平高于唐代 B.小农经济遭遇冲击C.重农抑商观念不断强化 D.市民生活丰富多彩6.(2016·湖北天门调研)(宋神宗)土豪大姓,诸色人就耕淮南,开垦荒闲土地归官庄者,岁收谷麦两熟,欲只理一熟。如稻田又种麦,仍只理稻,其麦佃户得收(《宋会要辑稿》食货六三)。这表明政府意在( )A.增加财政收入 B.提高土地的有效利用率C.增加粮食产量 D.提高佃农生产的积极性7.(2016·河北保定模拟)阅读下列材料,回答问题。 材料一 《周礼·地官》曰:“大市,日昃而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市;贩夫贩妇为主。凡市入,则胥执鞭度守门,市之群吏,平肆、展成、莫贾,上旌于思次(屋楼)以令市。市师莅焉,而听大治大讼,胥师贾师莅于介次,而听小治小讼。” 材料二 《东京梦华录》卷三《州桥夜市》记载说:“自州桥南去……直至龙津桥须脑肉止,谓之杂嚼,直至三更。而一些酒楼瓦市,‘不以风雨寒暑,白昼通夜’进行营业”。“杭城(临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀,五更钟鸣,卖早市者又开店矣。”“最是大街一两处,面食店及市西坊面食店,通宵买卖,交晓不绝,缘金无不禁,公私营干,夜食于此故也。” ——《宋代商品经济发展特征及原因析论》 材料三 宋哲宗时的殿中侍御史孙升就说:“货殖百物,产于山泽田野,售之于城郭,而聚于仓库,而流通之以钱。……城郭乡村之民交相生养,城郭财有余则百货有所售,乡村力有余则百货无所乏。……城郭之人,日夜经营不息,流通财货,以售百物,以养乡村。” ——(宋)李焘《续资治通鉴长编》卷394哲宗元祐二年正月辛巳俗重凶事,其奉浮图,会宾客,以尽力丰侈为孝,否则深自愧恨,为乡里羞……来者无限极,往往至数百千人。至有亲亡,秘不举哭,必破产办具而后敢发丧者。有力者乘其急时,贱买其田宅,而贫者立券举债,终身困不能偿。——《欧阳文忠公文集·卷35》 (1)据材料一指出其所反映的商业特点。(2)据材料一、二及所学,与以前相比,指出宋代的城市商业有何重大发展性变化。(3)结合所学概括材料三中北宋商品经济发展对社会的影响。

板 书 设 计 11课 宋代的经济和社会生活 农业 北方 经济发展 商业 两 经济重心的南移 手工业 宋 长江流域 社会生活

教学反思 在本课设计中,比较多地体现出了历史学的学科特色,即“论从史出”。所有论点,都尽量引用文字、图片、图表等史料作为证据。因为历史认识就在于从错综复杂的历史记载中寻找真实,通过有效的分析,从“死”的材料中尽可能还原出“活”的历史,作出正确的、客观的历史判断。

作为中学历史教师,讲历史课不仅是陈述历史故事,更重要的是让学生感受到历史的脉动,参与到历史探究的过程中。所以,本课所提出的论点,大多以“分析史料―得出结论”的方式呈现,并且对史料都作了较为充分的发掘。由于我的教学经验有限,组织学生活动不够充分。因为本课的知识多且难,因此以讲授为主,而且所用材料大多数都是直接说明问题的,没有冲突性,也就没有给学生更开放的思维空间。另外,在处理课堂问题尤其是生成性问题时,如果能给学生之间更多的讨论机会,也许学生自己会得出更有创造性的结果。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源