人教版八年级生物下册 7.3.3 生物进化的原因 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级生物下册 7.3.3 生物进化的原因 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-06 14:49:46 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

探究任务一

保护色及其意义

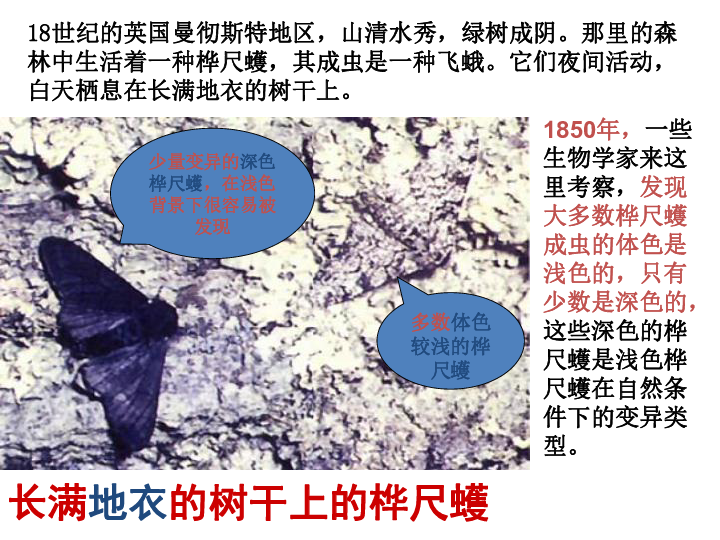

18世纪的英国曼彻斯特地区,山清水秀,绿树成阴。那里的森林中生活着一种桦尺蠖,其成虫是一种飞蛾。它们夜间活动,白天栖息在长满地衣的树干上。

1850年,一些生物学家来这里考察,发现大多数桦尺蠖成虫的体色是浅色的,只有少数是深色的,这些深色的桦尺蠖是浅色桦尺蠖在自然条件下的变异类型。

少量变异的深色桦尺蠖,在浅色背景下很容易被发现

多数体色较浅的桦尺蠖

长满地衣的树干上的桦尺蠖

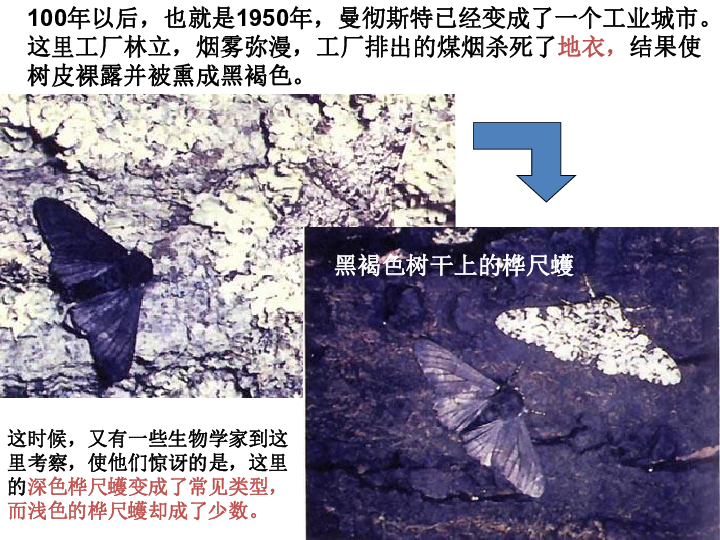

100年以后,也就是1950年,曼彻斯特已经变成了一个工业城市。这里工厂林立,烟雾弥漫,工厂排出的煤烟杀死了地衣,结果使树皮裸露并被熏成黑褐色。

这时候,又有一些生物学家到这里考察,使他们惊讶的是,这里的深色桦尺蠖变成了常见类型,而浅色的桦尺蠖却成了少数。

黑褐色树干上的桦尺蠖

你能解释桦尺蠖体色变化的原因吗?

长满地衣的树干上的桦尺蠖 浅色个体占多数

黑褐色树干上的桦尺蠖深色个体占多数

1850年考察曼彻斯特地区

1950年考察曼彻斯特地区

长满地衣的树干,浅色桦尺蠖不容易被鸟类捕食,深色桦尺蠖容易被鸟类捕食;被污染的黑褐色树干,浅色型桦尺蛾容易被鸟类捕食,深色桦尺蛾不容易被鸟类捕食。

这种变化的原因是什么?

几种不同环境中的蛙

动物体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色

保护色对动物的生存有什么意义?

1、有利于躲避敌害或捕食猎物

2、有利于生物的生存和繁衍。

保护色

这些保护色是怎样形成的呢?

探究

探究任务二

保护色形成的原因

探究实验:

模拟保护色的形成过程

体表颜色与环境颜色相似的动物能更好地生存下来。

模拟探究:模拟保护色的形成过程

假 设:

提出问题:

动物保护色的形成与环境有关吗?

制定计划和实施计划:

分组: 6人一组

组长(1人):组织、发令、记录、监督、补充幸存者后代

(每个幸存者产生3个后代)

捕食者(5人):要随机捕食,每代捕食6次,每次捕食

1个。幸存者总数为10时,停止捕食。

猎物:小纸片 环境:大彩纸

①把“猎物” 均匀地撒在模拟环境,不要使“猎物”粘在一起。各种体色的猎物共40个。

② “捕食者”捕猎前背对桌子,要求每次只捕食一个“猎物”且捕捉时不能特意寻找某种颜色的“猎物”,动作要快,每代连续捕食6次。

③每一代“幸存者”还剩10个时,组长要通知组员停止捕食。统计“幸存者”中不同体色动物的个数,补充幸存者的后代。

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

纸片

颜色 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数

绿 10

蓝 10

黄 10

红 10

讨论和交流:

1、第一代和第五代中,分别是哪种颜色的“幸存者”

最多?这与彩纸的颜色有什么关系?

2、第一代和第二代之间“幸存者”的数目有什么变化?

第一代和第五代之间又有什么变化?

与底色相同的。

纸片颜色与环境颜色一致,不易被捕食者发现,生存

下来的机会更大。

与第一代比较:

第二代时,个别颜色纸片个体消失,底色纸片个体增多;

第五代时,其他颜色纸片个体都消失,剩下的全是底色

纸片个体。

4、通过上面的模拟实验,你能推测保护色的形成

过程吗?从中你能简单分析生物进化的原因吗?

保护色形成过程:

生物的体色会产生各种可遗传变异,由于环境的选择作

用,与环境颜色相似体色的个体更容易生存下来,并繁衍

后代,通过逐代的累积,与环境颜色相似体色的个体数量

越来越多,其他颜色个体逐步被淘汰,于是形成了与环境

颜色相似的保护色。

生物进化的原因:

适者生存。

3、比较第一代和第五代的“幸存者”,是否所有颜色

都有“幸存者”?为什么?

否。由于环境的选择,其他颜色个体被淘汰了。

得出结论:

适者生存。体表颜色与环境颜色相似的动物能更好地生存下来,一代一代下去, 就逐渐形成了与环境颜色一致的保护色。

保护色形成的原因

探究任务三:

自然选择

达尔文(C.R.Darwin,

1809-1882)

1859年出版的《物种起源》中提出了以自然选择学说为主要内容的生物进化理论。

长颈鹿的进化

长颈鹿的进化

通过视频了解达尔文的自然选择学说,同时思考下列问题:

1、为什么生物之间会进行生存斗争?

2、生物后代出现的变异都是适应环境的吗?

3、什么样的个体在生存斗争中容易存活下来呢?

长颈鹿的进化示意图

1、为什么生物之间会进行生存斗争?

生物有过度繁殖的倾向,而食物和空间又是有限的。

过度繁殖

自 然 选 择

长颈鹿的进化示意图

2、生物后代出现的变异都是适应环境的吗?

有的变异适应环境,有的不适应环境。变异是不定向的。

长颈鹿的进化示意图

3、什么样的个体在生存斗争中容易存活下来呢?

具有有利变异的个体在生存斗争中容易存活,并将这些变异遗传给下一代,而不利变异的个体则容易被淘汰。

自然选择学说的主要内容:

过度繁殖

遗传和变异

生存斗争

适者生存

概念:

在生存竞争中,适者生存,不适者被淘汰的过程。

自然选择

生物通过遗传、变异和自然选择,不断地进化。

第三节生物进化的原因

探究任务一:保护色及其意义

保护色:动物的体色与周围环境保持一致,这种体色叫做保护色。

意义:有利于动物捕食和避敌,有利于繁衍后代。

探究任务二:保护色的形成原因——适者生存的结果

探究任务三:自然选择

提出者:达尔文 《物种起源》的核心思想

概念:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰的现象。

知 识 梳 理

刚开始使用蚊香的时候,杀蚊子的效果很好,可到后来,效果不明显,请你用达尔文的自然选择学说的观点分析此现象。

蚊子有不抗药的,也有抗药的,刚开始使用蚊香时,把不抗药的蚊子杀死,具有抗药性的蚊子保留下来,继续繁殖,后代有抗药的,也有不抗药的,不抗药的被杀死,抗药的继续保留下来。经过一代代选择,蚊子普遍具有了抗药性,所以到了后来使用蚊香时效果不明显。

抗药性

1、澳大利亚东部有一种外形奇特而美丽的琴鸟,它 们大都在冬季繁殖,这样可以避免蛇类等前来偷食它们的卵和雏鸟,这是 ( )

A、对外界刺激作出的反应

B、变异所造成的

C、条件反射造成的

D、自然选择的结果

D

巩固练习

2、有些岛屿常刮大风,那里的植物一般都很矮小,有很多是贴地蔓生的,这是( )

A、自然选择的结果

B、人工选择的结果

C、异常的自然现象

D、植物发生的突然变化

A

3.某治疗感冒病的药物疗效很高,几年后疗效逐渐降低,其根本原因是( )

A、病毒接触药物以后,慢慢产生抗药性

B、病毒为了适应环境产生了抗药性

C、药物对病毒的抗药性变异进行了定向的选择

D、后来的药量减少,产生抗药性变异。

C

4.生活在绿草上的蝗虫,体色多为绿色而不是褐色,而生活在草木稀疏地上的蝗虫,体色多为褐色。对这种现象解释是( )

A.人工选择的结果

B.过度繁殖的结果

C.适者生存的结果

D.蝗虫会飞的结果

C

5.用农药消灭害虫,开始时,效果显著,但过一段时间后,药效明显下降,其主要原因是农药使这些害虫产生了抗药性吗?

不是! 主要是害虫本来就存在抗药性变异的个体,农药杀死的是不具抗药性的个体,具有抗药性的个体保留了下来,并把抗药性遗传给了后代。农药对害虫的抗药性变异起了定向选择作用,抗药性变异经过遗传逐代积累,最后就形成了具有抗药性的新品种,农药对其就不起作用。

遗传变异——昆虫抗药性的产生

学以致用

探究任务一

保护色及其意义

18世纪的英国曼彻斯特地区,山清水秀,绿树成阴。那里的森林中生活着一种桦尺蠖,其成虫是一种飞蛾。它们夜间活动,白天栖息在长满地衣的树干上。

1850年,一些生物学家来这里考察,发现大多数桦尺蠖成虫的体色是浅色的,只有少数是深色的,这些深色的桦尺蠖是浅色桦尺蠖在自然条件下的变异类型。

少量变异的深色桦尺蠖,在浅色背景下很容易被发现

多数体色较浅的桦尺蠖

长满地衣的树干上的桦尺蠖

100年以后,也就是1950年,曼彻斯特已经变成了一个工业城市。这里工厂林立,烟雾弥漫,工厂排出的煤烟杀死了地衣,结果使树皮裸露并被熏成黑褐色。

这时候,又有一些生物学家到这里考察,使他们惊讶的是,这里的深色桦尺蠖变成了常见类型,而浅色的桦尺蠖却成了少数。

黑褐色树干上的桦尺蠖

你能解释桦尺蠖体色变化的原因吗?

长满地衣的树干上的桦尺蠖 浅色个体占多数

黑褐色树干上的桦尺蠖深色个体占多数

1850年考察曼彻斯特地区

1950年考察曼彻斯特地区

长满地衣的树干,浅色桦尺蠖不容易被鸟类捕食,深色桦尺蠖容易被鸟类捕食;被污染的黑褐色树干,浅色型桦尺蛾容易被鸟类捕食,深色桦尺蛾不容易被鸟类捕食。

这种变化的原因是什么?

几种不同环境中的蛙

动物体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色

保护色对动物的生存有什么意义?

1、有利于躲避敌害或捕食猎物

2、有利于生物的生存和繁衍。

保护色

这些保护色是怎样形成的呢?

探究

探究任务二

保护色形成的原因

探究实验:

模拟保护色的形成过程

体表颜色与环境颜色相似的动物能更好地生存下来。

模拟探究:模拟保护色的形成过程

假 设:

提出问题:

动物保护色的形成与环境有关吗?

制定计划和实施计划:

分组: 6人一组

组长(1人):组织、发令、记录、监督、补充幸存者后代

(每个幸存者产生3个后代)

捕食者(5人):要随机捕食,每代捕食6次,每次捕食

1个。幸存者总数为10时,停止捕食。

猎物:小纸片 环境:大彩纸

①把“猎物” 均匀地撒在模拟环境,不要使“猎物”粘在一起。各种体色的猎物共40个。

② “捕食者”捕猎前背对桌子,要求每次只捕食一个“猎物”且捕捉时不能特意寻找某种颜色的“猎物”,动作要快,每代连续捕食6次。

③每一代“幸存者”还剩10个时,组长要通知组员停止捕食。统计“幸存者”中不同体色动物的个数,补充幸存者的后代。

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

纸片

颜色 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数 开始数目 幸存者数

绿 10

蓝 10

黄 10

红 10

讨论和交流:

1、第一代和第五代中,分别是哪种颜色的“幸存者”

最多?这与彩纸的颜色有什么关系?

2、第一代和第二代之间“幸存者”的数目有什么变化?

第一代和第五代之间又有什么变化?

与底色相同的。

纸片颜色与环境颜色一致,不易被捕食者发现,生存

下来的机会更大。

与第一代比较:

第二代时,个别颜色纸片个体消失,底色纸片个体增多;

第五代时,其他颜色纸片个体都消失,剩下的全是底色

纸片个体。

4、通过上面的模拟实验,你能推测保护色的形成

过程吗?从中你能简单分析生物进化的原因吗?

保护色形成过程:

生物的体色会产生各种可遗传变异,由于环境的选择作

用,与环境颜色相似体色的个体更容易生存下来,并繁衍

后代,通过逐代的累积,与环境颜色相似体色的个体数量

越来越多,其他颜色个体逐步被淘汰,于是形成了与环境

颜色相似的保护色。

生物进化的原因:

适者生存。

3、比较第一代和第五代的“幸存者”,是否所有颜色

都有“幸存者”?为什么?

否。由于环境的选择,其他颜色个体被淘汰了。

得出结论:

适者生存。体表颜色与环境颜色相似的动物能更好地生存下来,一代一代下去, 就逐渐形成了与环境颜色一致的保护色。

保护色形成的原因

探究任务三:

自然选择

达尔文(C.R.Darwin,

1809-1882)

1859年出版的《物种起源》中提出了以自然选择学说为主要内容的生物进化理论。

长颈鹿的进化

长颈鹿的进化

通过视频了解达尔文的自然选择学说,同时思考下列问题:

1、为什么生物之间会进行生存斗争?

2、生物后代出现的变异都是适应环境的吗?

3、什么样的个体在生存斗争中容易存活下来呢?

长颈鹿的进化示意图

1、为什么生物之间会进行生存斗争?

生物有过度繁殖的倾向,而食物和空间又是有限的。

过度繁殖

自 然 选 择

长颈鹿的进化示意图

2、生物后代出现的变异都是适应环境的吗?

有的变异适应环境,有的不适应环境。变异是不定向的。

长颈鹿的进化示意图

3、什么样的个体在生存斗争中容易存活下来呢?

具有有利变异的个体在生存斗争中容易存活,并将这些变异遗传给下一代,而不利变异的个体则容易被淘汰。

自然选择学说的主要内容:

过度繁殖

遗传和变异

生存斗争

适者生存

概念:

在生存竞争中,适者生存,不适者被淘汰的过程。

自然选择

生物通过遗传、变异和自然选择,不断地进化。

第三节生物进化的原因

探究任务一:保护色及其意义

保护色:动物的体色与周围环境保持一致,这种体色叫做保护色。

意义:有利于动物捕食和避敌,有利于繁衍后代。

探究任务二:保护色的形成原因——适者生存的结果

探究任务三:自然选择

提出者:达尔文 《物种起源》的核心思想

概念:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰的现象。

知 识 梳 理

刚开始使用蚊香的时候,杀蚊子的效果很好,可到后来,效果不明显,请你用达尔文的自然选择学说的观点分析此现象。

蚊子有不抗药的,也有抗药的,刚开始使用蚊香时,把不抗药的蚊子杀死,具有抗药性的蚊子保留下来,继续繁殖,后代有抗药的,也有不抗药的,不抗药的被杀死,抗药的继续保留下来。经过一代代选择,蚊子普遍具有了抗药性,所以到了后来使用蚊香时效果不明显。

抗药性

1、澳大利亚东部有一种外形奇特而美丽的琴鸟,它 们大都在冬季繁殖,这样可以避免蛇类等前来偷食它们的卵和雏鸟,这是 ( )

A、对外界刺激作出的反应

B、变异所造成的

C、条件反射造成的

D、自然选择的结果

D

巩固练习

2、有些岛屿常刮大风,那里的植物一般都很矮小,有很多是贴地蔓生的,这是( )

A、自然选择的结果

B、人工选择的结果

C、异常的自然现象

D、植物发生的突然变化

A

3.某治疗感冒病的药物疗效很高,几年后疗效逐渐降低,其根本原因是( )

A、病毒接触药物以后,慢慢产生抗药性

B、病毒为了适应环境产生了抗药性

C、药物对病毒的抗药性变异进行了定向的选择

D、后来的药量减少,产生抗药性变异。

C

4.生活在绿草上的蝗虫,体色多为绿色而不是褐色,而生活在草木稀疏地上的蝗虫,体色多为褐色。对这种现象解释是( )

A.人工选择的结果

B.过度繁殖的结果

C.适者生存的结果

D.蝗虫会飞的结果

C

5.用农药消灭害虫,开始时,效果显著,但过一段时间后,药效明显下降,其主要原因是农药使这些害虫产生了抗药性吗?

不是! 主要是害虫本来就存在抗药性变异的个体,农药杀死的是不具抗药性的个体,具有抗药性的个体保留了下来,并把抗药性遗传给了后代。农药对害虫的抗药性变异起了定向选择作用,抗药性变异经过遗传逐代积累,最后就形成了具有抗药性的新品种,农药对其就不起作用。

遗传变异——昆虫抗药性的产生

学以致用