湖南省益阳市2019-2020学年高一第一学期期末考试历史试题

文档属性

| 名称 | 湖南省益阳市2019-2020学年高一第一学期期末考试历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 394.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-08 07:48:57 | ||

图片预览

文档简介

湖南省益阳市2019—2020学年度高一第一学期期末考试

历史试题

2020.1

一、选择题(本大题共24小题,每题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.曹,《元和姓篆》云:“……周文王第十三子振铎封曹,亦为曹氏,因宋所灭,子孙以为氏。”据此可知,与曹的姓氏来源有关的制度是

A.分封制 B.宗法制 C.禅让制 D.礼乐制

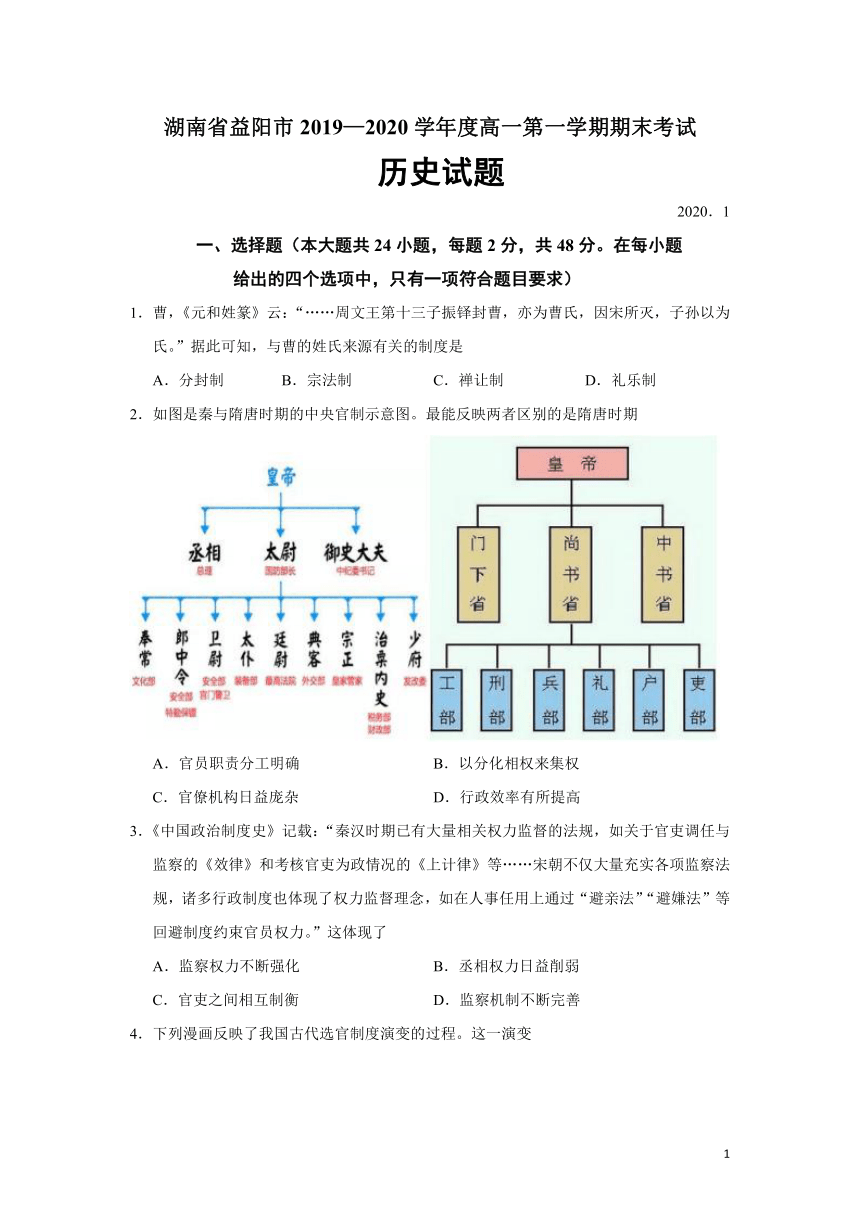

2.如图是秦与隋唐时期的中央官制示意图。最能反映两者区别的是隋唐时期

A.官员职责分工明确 B.以分化相权来集权

C.官僚机构日益庞杂 D.行政效率有所提高

3.《中国政治制度史》记载:“秦汉时期已有大量相关权力监督的法规,如关于官吏调任与监察的《效律》和考核官吏为政情况的《上计律》等……宋朝不仅大量充实各项监察法规,诸多行政制度也体现了权力监督理念,如在人事任用上通过“避亲法”“避嫌法”等回避制度约束官员权力。”这体现了

A.监察权力不断强化 B.丞相权力日益削弱

C.官吏之间相互制衡 D.监察机制不断完善

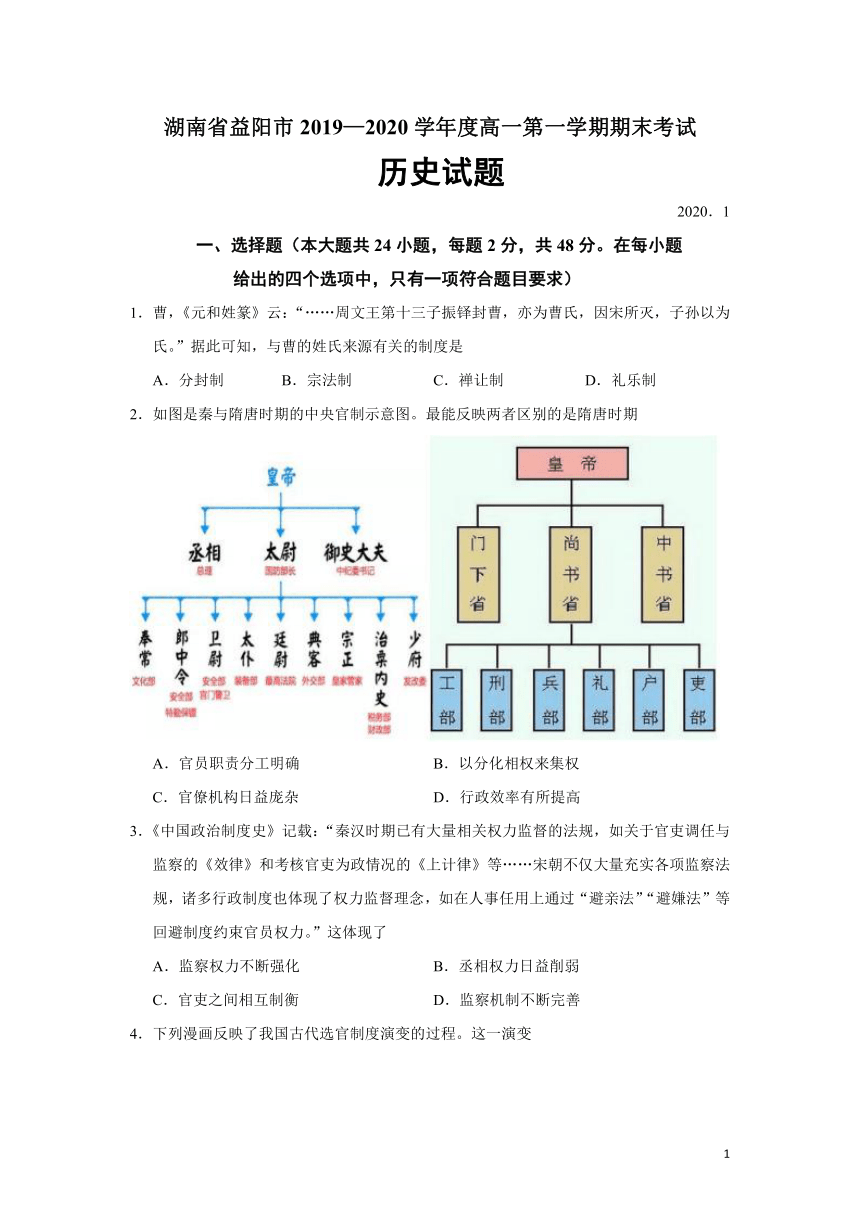

4.下列漫画反映了我国古代选官制度演变的过程。这一演变

A.扩大了社会统治基础 B.有利于经世人才的选拔

C.不利于尚学风气形成 D.促进了文化的开放包容

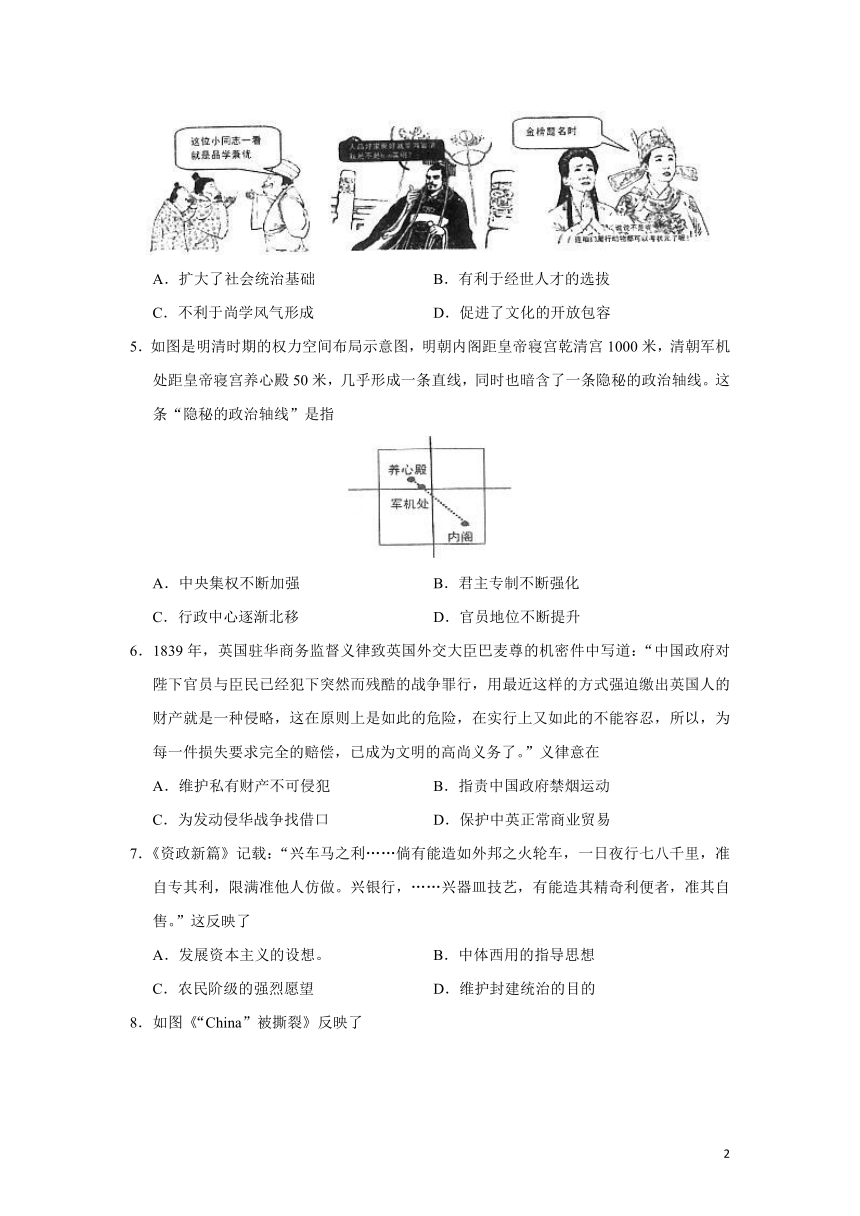

5.如图是明清时期的权力空间布局示意图,明朝内阁距皇帝寝宫乾清宫1000米,清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线,同时也暗含了一条隐秘的政治轴线。这条“隐秘的政治轴线”是指

A.中央集权不断加强 B.君主专制不断强化

C.行政中心逐渐北移 D.官员地位不断提升

6.1839年,英国驻华商务监督义律致英国外交大臣巴麦尊的机密件中写道:“中国政府对陛下官员与臣民已经犯下突然而残酷的战争罪行,用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略,这在原则上是如此的危险,在实行上又如此的不能容忍,所以,为每一件损失要求完全的赔偿,已成为文明的高尚义务了。”义律意在

A.维护私有财产不可侵犯 B.指责中国政府禁烟运动

C.为发动侵华战争找借口 D.保护中英正常商业贸易

7.《资政新篇》记载:“兴车马之利……倘有能造如外邦之火轮车,一日夜行七八千里,准自专其利,限满准他人仿做。兴银行,……兴器皿技艺,有能造其精奇利便者,准其自售。”这反映了

A.发展资本主义的设想。 B.中体西用的指导思想

C.农民阶级的强烈愿望 D.维护封建统治的目的

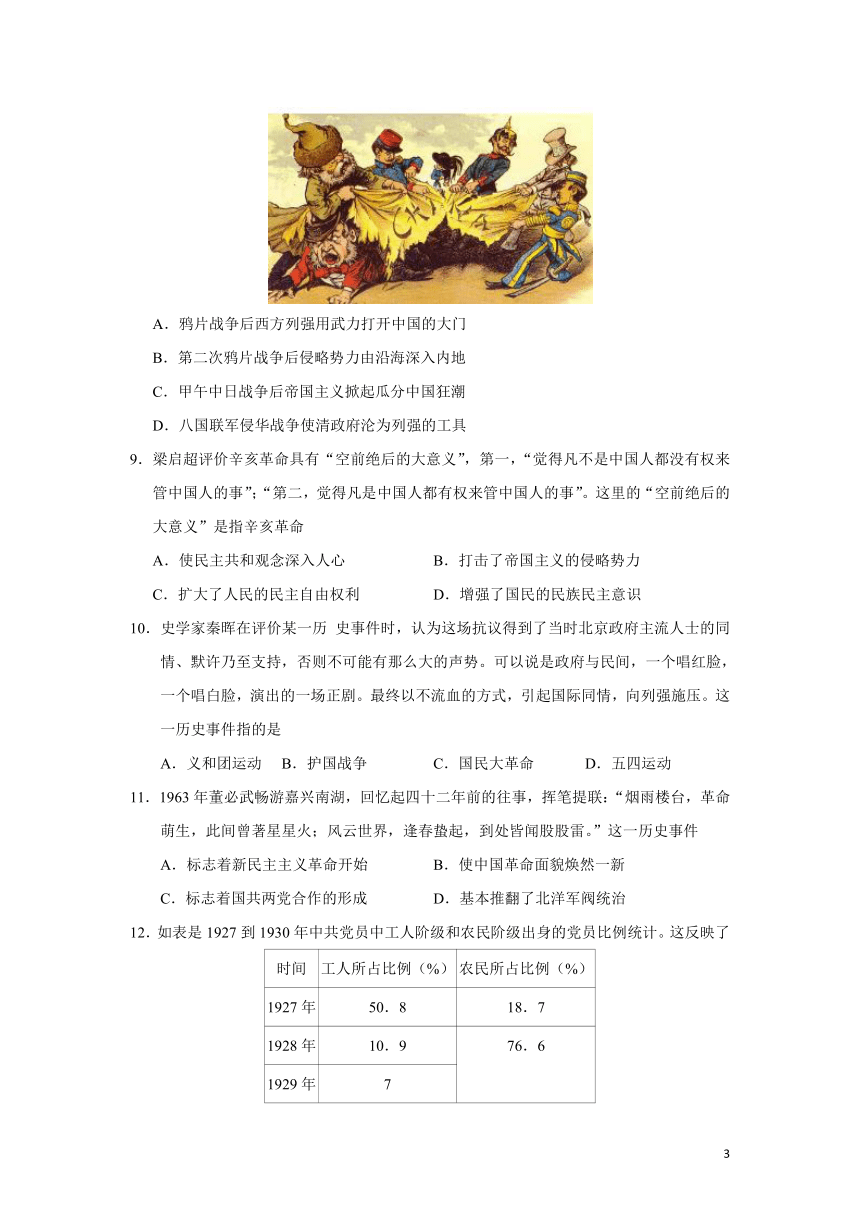

8.如图《“China”被撕裂》反映了

A.鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B.第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C.甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D.八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

9.梁启超评价辛亥革命具有“空前绝后的大意义”,第一,“觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事”;“第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事”。这里的“空前绝后的大意义”是指辛亥革命

A.使民主共和观念深入人心 B.打击了帝国主义的侵略势力

C.扩大了人民的民主自由权利 D.增强了国民的民族民主意识

10.史学家秦晖在评价某一历 史事件时,认为这场抗议得到了当时北京政府主流人士的同情、默许乃至支持,否则不可能有那么大的声势。可以说是政府与民间,一个唱红脸,一个唱白脸,演出的一场正剧。最终以不流血的方式,引起国际同情,向列强施压。这一历史事件指的是

A.义和团运动 B.护国战争 C.国民大革命 D.五四运动

11.1963年董必武畅游嘉兴南湖,回忆起四十二年前的往事,挥笔提联:“烟雨楼台,革命萌生,此间曾著星星火;风云世界,逢春蛰起,到处皆闻股股雷。”这一历史事件

A.标志着新民主主义革命开始 B.使中国革命面貌焕然一新

C.标志着国共两党合作的形成 D.基本推翻了北洋军阀统治

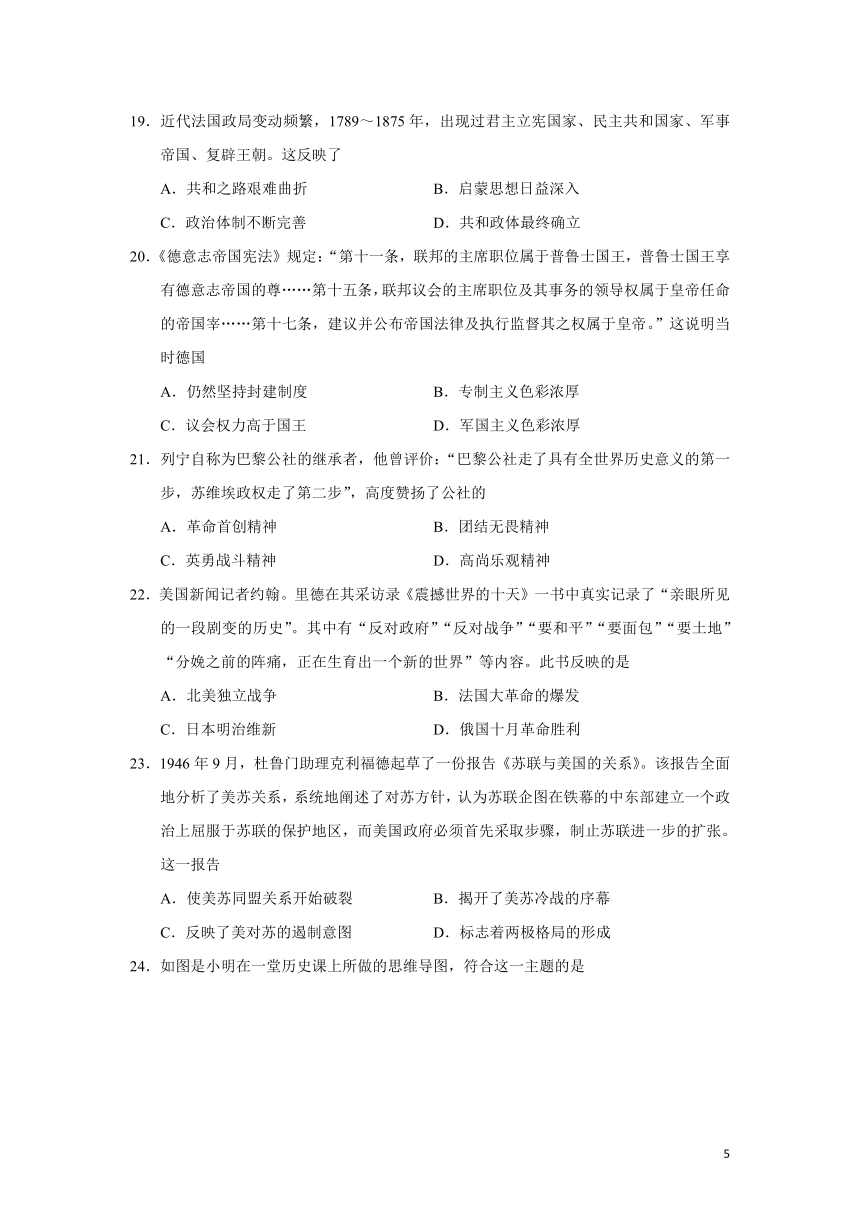

12.如表是1927到1930年中共党员中工人阶级和农民阶级出身的党员比例统计。这反映了

时间

工人所占比例(%)

农民所占比例(%)

1927年

50.8

18.7

1928年

10.9

76.6

1929年

7

1930年

5.5

A.工人阶级丧失领导地位 B.农民阶级觉悟全面提升

C.中共探索新的革命道路 D.社会结构出现剧烈变动

13.1937年7月一1938年10月,全国各地有千余名文艺界人士汇聚武汉,成立了中华全国文艺、戏剧、电影、美术、漫画、木刻等数十个抗敌协会,出版各种刊物多达200余种。这反映了

A.武汉成为全国文艺中心 B.抗日战争进入相持阶段

C.抗战文艺成为主流文化 D.文艺与抗日救亡相结合

14.人民日报社主办的报刊《人文历史》在2019年第1期中载有一文,其标题为“□□□□——以战促和,古都新生“。据此判断,本文章的主标题应该是

A.淮海战役 B.平津战役 C.渡江战役 D.辽沈战役

15.西方政治学者戈斯内尔认为:“一个派别对另一个派别的交替统治,由于党派所产生的天然报复心理而使斗争愈演愈烈。”新中国成立后,针对这个问题采取的措施是

A.确立政治协商制度 B.建立人民代表大会制度

C.加强基层民主建设 D.实行民族区域自治制度

16.从朝鲜战争结束到20世纪70年代,台湾当局与中国共产党似乎达成了某种默契,双方在外交上奉行“你建交,我断交”“我建交,你断交”的原则。其目的是

A.落实“一国两制“方针 B.践行“九二共识”

C.避免出现“两个中国” D.实现祖国和平统一

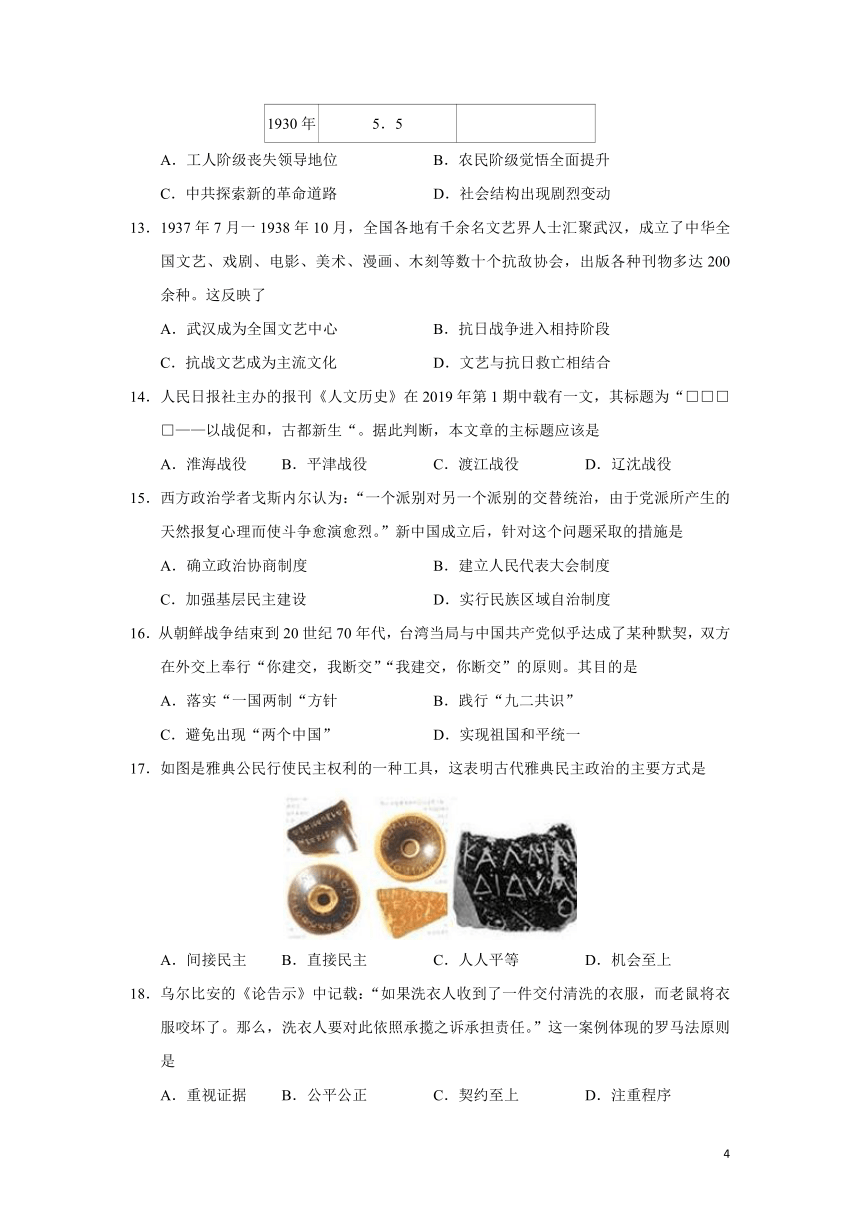

17.如图是雅典公民行使民主权利的一种工具,这表明古代雅典民主政治的主要方式是

A.间接民主 B.直接民主 C.人人平等 D.机会至上

18.乌尔比安的《论告示》中记载:“如果洗衣人收到了一件交付清洗的衣服,而老鼠将衣服咬坏了。那么,洗衣人要对此依照承揽之诉承担责任。”这一案例体现的罗马法原则是

A.重视证据 B.公平公正 C.契约至上 D.注重程序

19.近代法国政局变动频繁,1789~1875年,出现过君主立宪国家、民主共和国家、军事帝国、复辟王朝。这反映了

A.共和之路艰难曲折 B.启蒙思想日益深入

C.政治体制不断完善 D.共和政体最终确立

20.《德意志帝国宪法》规定:“第十一条,联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志帝国的尊……第十五条,联邦议会的主席职位及其事务的领导权属于皇帝任命的帝国宰……第十七条,建议并公布帝国法律及执行监督其之权属于皇帝。”这说明当时德国

A.仍然坚持封建制度 B.专制主义色彩浓厚

C.议会权力高于国王 D.军国主义色彩浓厚

21.列宁自称为巴黎公社的继承者,他曾评价:“巴黎公社走了具有全世界历史意义的第一步,苏维埃政权走了第二步”,高度赞扬了公社的

A.革命首创精神 B.团结无畏精神

C.英勇战斗精神 D.高尚乐观精神

22.美国新闻记者约翰。里德在其采访录《震撼世界的十天》一书中真实记录了“亲眼所见的一段剧变的历史”。其中有“反对政府”“反对战争”“要和平”“要面包”“要土地”“分娩之前的阵痛,正在生育出一个新的世界”等内容。此书反映的是

A.北美独立战争 B.法国大革命的爆发

C.日本明治维新 D.俄国十月革命胜利

23.1946年9月,杜鲁门助理克利福德起草了一份报告《苏联与美国的关系》。该报告全面地分析了美苏关系,系统地阐述了对苏方针,认为苏联企图在铁幕的中东部建立一个政治上屈服于苏联的保护地区,而美国政府必须首先采取步骤,制止苏联进一步的扩张。这一报告

A.使美苏同盟关系开始破裂 B.揭开了美苏冷战的序幕

C.反映了美对苏的遏制意图 D.标志着两极格局的形成

24.如图是小明在一堂历史课上所做的思维导图,符合这一主题的是

A.当今世界政治格局多极化形成 B.从两极格局到多极化趋势发展

C.美国独霸世界的局面已经形成 D.世界政治格局不断地趋于稳定

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题20分,第27小题12分,共52分)

25.(20分)纵观中国政治文明历史,如何处理好中央与地方的关系是一个历久弥新的话题。阅读材料,回答问题。

材料一 北京大学教授张传 玺认为,中国历史上形成大一统的中央集权制度,是由当时的国情和民情决定的,其正面作用是主要的。在四大文明古国中唯有中华文明一脉相承,也反证了我们的先人在两千余年前选择的中央集权国家的政治道路是正确的。

(1)根据材料一,分析古代中国选择中央集权政治道路的合理性。结合所学知识举一例进行说明。

材料二 1911 年11月,孙中山在与《巴黎日报》记者谈话时说:“中国由于地理上分为二十二行省,加以三大属地即蒙古、西藏、新疆是也,其面积实较全欧为大,各省气候不同,故人民之习惯、性质亦随气候而为差异。似此情势,于政治上万不宜中央集权,倘用北美联邦制度最相宜。”但在实践中,…武倡起义后,不到两个月,内地18个省中即有14省与上海一地举起义旗,脱离清廷,宣布独立。在这种“独立”中,不少军政府、都督受地方主义影响,拥兵自重,有割据之意。

——辛向阳《百年博弈:中国中央与地方关系100年》

(2)根据材料二,概括孙中山在处理中央与地方关系上的主张及其结果。

材料三 如表是澳门 1999年与2018年各项经济指标对比。

时间

1999年

2018年

生产总值(亿)

473

4403

人均生产总值(元)

121363

673481

失业率(%)

6.5

1.8

免签待遇(个)

3

144

(3)根据材料三,指出澳门20年来的经济发展趋势,并根据所学知识分析其原因。

(4)结合以上材料,谈谈你对处理中央与地方关系的认识。

26.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一 2016年6 月,英国通过脱欧公投,宣布退出欧盟,首相卡梅伦宣布辞职,特蕾莎?梅继任首相。2017年6月,英国提前进行大选,特蕾莎?梅率领的保守党成为第一大党,但未能获得半数以上席位,出现“悬浮议会”,最后在女王伊丽莎白二世的授权下,由保守党和民主统一党共同组阁,但脱欧协议先后三次都未能获得议会通过。2019年1月,议会提出对现任政府的不信任案,6月特蕾莎?梅宣布辞职,英国脱欧硬核派鲍里斯?约翰逊成为英国新一任首相。

(1)根据材料一和所学知识,归纳英国民主政治的特点。

材料二 2019年9月,美国众议院民主党议长以“通鸟门”为由宣布对共和党人特朗普总统启动弹劾调查。12月18日,众议院通过了弹劾特朗普的滥用职权和妨碍国会调查的两大条款。接下来,该弹劾案将移交参议院审理,美国最高法院首席大法官将主持审理,100位参议员则拥有投票权,起到“陪审团”的作用。如果有超过三分之二的参议员认定总统有罪,总统将被免职,否则则宣告无罪。

(2)根据材料二和所学知识,概括特朗普弹劾案体现的核心原则,并对其进行简要评价。

材料三 2015年7 月1日全国人大常委会正式通过实行宪法宣誓制度;2018年3月11日宪法宣誓制度载入宪法;2018年3月17日首次在全国人民代表大会上举行的宪法宣誓活动。作为宪法实施的重要形式,宪法宣誓是推进宪法从文本走向现实的一场庄严的仪式,是政治文明和法治进步的重要标志。这样做,有利于彰显宪法权威,增强公职人员宪法观念,激励公职人员忠于和维护宪法,也有利于在全社会增强宪法意识、树立宪法权威。

(3)根据材料三,分析说明中国宪法宣誓制度对于民主与法治建设的重要意义。

27.(12分)美国《时代》周刊有世界“史库”之称。从1951年到1975年,周恩来先后六次登上《时代》封面。

时间

标题

封面

记者态度

1951年6月18日

共产主义者周恩来

采用一幅周恩来肖像画,他微笑着面对正前方,以紫禁城的阁楼飞檐为背景

丑化和妖魔化

1954年5月10日

红色中国的周恩来

周恩来身后的栅栏里关着一条张牙舞爪”和“目露凶光的青龙金握手的场面

仇视和恐惧

1964年11月13日

周恩来受到苏联柯希金的欢迎

周恩来与苏联部长会议主席柯西

偏袒和轻视

1971年11月8日

中国人来了

周恩来的铅笔画肖像

遗憾和客观

1972年3月6日

尼克松的中国之旅

一副不太规则的四格画:尼克松

分别与毛泽东,周恩来会谈;尼

克松与夫人一起游览长城,观看样板戏“红色娘子军”;一个黑色的“友”字把画面巧妙分开。

趋于客观

友好

1975年2月3日

胜利属于周恩来

周恩来肖像画,表情十分的疲倦

根据材料,选择一个角度提取自己的观点,并运用史实进行分析说明。(要求观点明确,逻辑清晰,史论结合。)

湖南省益阳市2019—2020学年度高一第一学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题(本大题共24小题,每题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

题目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

B

D

A

B

C

A

C

D

D

题目

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

B

C

D

B

A

C

B

C

A

B

题目

21

22

23

24

答案

A

D

C

B

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题20分,第27小题12分,共52分)

25.(1)合理性:符合了当时的国情和民情,有利于中华文明的传承。

史实:秦朝推行郡县制,建立了中央集权制度,加强了中央对地方的管理,推动了统一多民族国家的形成和发展。汉朝推行推恩令,加强中央集权,促进了汉朝大一统政治的发展。元朝实行行省制,便利了中央对地方管理,巩固了多民族国家的统一。

(也可以从反面进行说明,比如郡国并行制,藩镇割据的消极影响。任意一点即可)

(2)主张:反对中央过分集权,主张学习美国的联邦制度。

结果:辛亥革命后各省形成了军阀割据之势。

(3)趋势:快速发展。

原因:一国两制的贯彻实施;中共中央的正确领导;澳门人民自身努力创造和全国人民的支持。(任意两点即可,其他言之有理亦可)

(4)认识:正确处理中央和地方关系,不能照搬照抄别国经验,要符合自己的国情和民情;要中央集权和地方分权相结合。(其他答案言之有理亦可)

26.(1)特点:英国国王统而不治,对首相和内阁形式任命;议会权力至上;实行责任内阁制,首相掌握国家大权;内阁对议会负责,如果议会通过对政府的不信任案内阁垮台或者解散议会重新选举;实行两党政治。(任意四点)

(2)原则;三权分立。(分权制衡)

评价:积极:避免权力过于集中,体现了一定的民主精神;

消极:两党政治的利益冲突,行政效率低下。(任意一点)

(3)意义:有利于彰显宪法权威,确立法律至上的原则;有利于强化公职人员依法治国,依宪执政的信念和责任意识;有利于增强全社会的宪法意识;体现了政治文明和法治文明的进步。(任意回答三点)

27.示例

观点:中美关系的变化影响美国对中国认知态度。

论证:20世纪五六十年代,世界形成了以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营的对立。美国对中国实施孤立封锁政策,为了巩固新生的社会主义政权,中国实行一边倒的外交政策,坚定站在社会主义阵营一边中美关系紧张。1951年朝鲜战争爆发,中国抗美援朝;1954年朝鲜战争结束后,中国以五大国身份参加日内瓦会议,国际地位得到提升。1964年中苏关系紧张,美国用共产主义者红色中国等具有严重意识形态色彩的词语来形容周恩来,丑化周恩来形象,对中国仇视和轻视。

20世纪70年代以来,世界多极化趋势出现,美国深陷越南战争的泥潭,美国调整外交策略这只中国国际地位不断提高,中美关系开始走向缓和。1971年中国恢复在联合国合法席位,中国国际影响力得到提高,美国制造两个中国的阴谋破产。1972年尼克松访华以来,中美关系开始走向正常化,美国对华态度趋于友好。

总之,新中国成立以来,中美关系由对抗走向缓和,《时代周刊》对中国的认知态度也有仇是走向客观。

历史试题

2020.1

一、选择题(本大题共24小题,每题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.曹,《元和姓篆》云:“……周文王第十三子振铎封曹,亦为曹氏,因宋所灭,子孙以为氏。”据此可知,与曹的姓氏来源有关的制度是

A.分封制 B.宗法制 C.禅让制 D.礼乐制

2.如图是秦与隋唐时期的中央官制示意图。最能反映两者区别的是隋唐时期

A.官员职责分工明确 B.以分化相权来集权

C.官僚机构日益庞杂 D.行政效率有所提高

3.《中国政治制度史》记载:“秦汉时期已有大量相关权力监督的法规,如关于官吏调任与监察的《效律》和考核官吏为政情况的《上计律》等……宋朝不仅大量充实各项监察法规,诸多行政制度也体现了权力监督理念,如在人事任用上通过“避亲法”“避嫌法”等回避制度约束官员权力。”这体现了

A.监察权力不断强化 B.丞相权力日益削弱

C.官吏之间相互制衡 D.监察机制不断完善

4.下列漫画反映了我国古代选官制度演变的过程。这一演变

A.扩大了社会统治基础 B.有利于经世人才的选拔

C.不利于尚学风气形成 D.促进了文化的开放包容

5.如图是明清时期的权力空间布局示意图,明朝内阁距皇帝寝宫乾清宫1000米,清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线,同时也暗含了一条隐秘的政治轴线。这条“隐秘的政治轴线”是指

A.中央集权不断加强 B.君主专制不断强化

C.行政中心逐渐北移 D.官员地位不断提升

6.1839年,英国驻华商务监督义律致英国外交大臣巴麦尊的机密件中写道:“中国政府对陛下官员与臣民已经犯下突然而残酷的战争罪行,用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略,这在原则上是如此的危险,在实行上又如此的不能容忍,所以,为每一件损失要求完全的赔偿,已成为文明的高尚义务了。”义律意在

A.维护私有财产不可侵犯 B.指责中国政府禁烟运动

C.为发动侵华战争找借口 D.保护中英正常商业贸易

7.《资政新篇》记载:“兴车马之利……倘有能造如外邦之火轮车,一日夜行七八千里,准自专其利,限满准他人仿做。兴银行,……兴器皿技艺,有能造其精奇利便者,准其自售。”这反映了

A.发展资本主义的设想。 B.中体西用的指导思想

C.农民阶级的强烈愿望 D.维护封建统治的目的

8.如图《“China”被撕裂》反映了

A.鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B.第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C.甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D.八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

9.梁启超评价辛亥革命具有“空前绝后的大意义”,第一,“觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事”;“第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事”。这里的“空前绝后的大意义”是指辛亥革命

A.使民主共和观念深入人心 B.打击了帝国主义的侵略势力

C.扩大了人民的民主自由权利 D.增强了国民的民族民主意识

10.史学家秦晖在评价某一历 史事件时,认为这场抗议得到了当时北京政府主流人士的同情、默许乃至支持,否则不可能有那么大的声势。可以说是政府与民间,一个唱红脸,一个唱白脸,演出的一场正剧。最终以不流血的方式,引起国际同情,向列强施压。这一历史事件指的是

A.义和团运动 B.护国战争 C.国民大革命 D.五四运动

11.1963年董必武畅游嘉兴南湖,回忆起四十二年前的往事,挥笔提联:“烟雨楼台,革命萌生,此间曾著星星火;风云世界,逢春蛰起,到处皆闻股股雷。”这一历史事件

A.标志着新民主主义革命开始 B.使中国革命面貌焕然一新

C.标志着国共两党合作的形成 D.基本推翻了北洋军阀统治

12.如表是1927到1930年中共党员中工人阶级和农民阶级出身的党员比例统计。这反映了

时间

工人所占比例(%)

农民所占比例(%)

1927年

50.8

18.7

1928年

10.9

76.6

1929年

7

1930年

5.5

A.工人阶级丧失领导地位 B.农民阶级觉悟全面提升

C.中共探索新的革命道路 D.社会结构出现剧烈变动

13.1937年7月一1938年10月,全国各地有千余名文艺界人士汇聚武汉,成立了中华全国文艺、戏剧、电影、美术、漫画、木刻等数十个抗敌协会,出版各种刊物多达200余种。这反映了

A.武汉成为全国文艺中心 B.抗日战争进入相持阶段

C.抗战文艺成为主流文化 D.文艺与抗日救亡相结合

14.人民日报社主办的报刊《人文历史》在2019年第1期中载有一文,其标题为“□□□□——以战促和,古都新生“。据此判断,本文章的主标题应该是

A.淮海战役 B.平津战役 C.渡江战役 D.辽沈战役

15.西方政治学者戈斯内尔认为:“一个派别对另一个派别的交替统治,由于党派所产生的天然报复心理而使斗争愈演愈烈。”新中国成立后,针对这个问题采取的措施是

A.确立政治协商制度 B.建立人民代表大会制度

C.加强基层民主建设 D.实行民族区域自治制度

16.从朝鲜战争结束到20世纪70年代,台湾当局与中国共产党似乎达成了某种默契,双方在外交上奉行“你建交,我断交”“我建交,你断交”的原则。其目的是

A.落实“一国两制“方针 B.践行“九二共识”

C.避免出现“两个中国” D.实现祖国和平统一

17.如图是雅典公民行使民主权利的一种工具,这表明古代雅典民主政治的主要方式是

A.间接民主 B.直接民主 C.人人平等 D.机会至上

18.乌尔比安的《论告示》中记载:“如果洗衣人收到了一件交付清洗的衣服,而老鼠将衣服咬坏了。那么,洗衣人要对此依照承揽之诉承担责任。”这一案例体现的罗马法原则是

A.重视证据 B.公平公正 C.契约至上 D.注重程序

19.近代法国政局变动频繁,1789~1875年,出现过君主立宪国家、民主共和国家、军事帝国、复辟王朝。这反映了

A.共和之路艰难曲折 B.启蒙思想日益深入

C.政治体制不断完善 D.共和政体最终确立

20.《德意志帝国宪法》规定:“第十一条,联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志帝国的尊……第十五条,联邦议会的主席职位及其事务的领导权属于皇帝任命的帝国宰……第十七条,建议并公布帝国法律及执行监督其之权属于皇帝。”这说明当时德国

A.仍然坚持封建制度 B.专制主义色彩浓厚

C.议会权力高于国王 D.军国主义色彩浓厚

21.列宁自称为巴黎公社的继承者,他曾评价:“巴黎公社走了具有全世界历史意义的第一步,苏维埃政权走了第二步”,高度赞扬了公社的

A.革命首创精神 B.团结无畏精神

C.英勇战斗精神 D.高尚乐观精神

22.美国新闻记者约翰。里德在其采访录《震撼世界的十天》一书中真实记录了“亲眼所见的一段剧变的历史”。其中有“反对政府”“反对战争”“要和平”“要面包”“要土地”“分娩之前的阵痛,正在生育出一个新的世界”等内容。此书反映的是

A.北美独立战争 B.法国大革命的爆发

C.日本明治维新 D.俄国十月革命胜利

23.1946年9月,杜鲁门助理克利福德起草了一份报告《苏联与美国的关系》。该报告全面地分析了美苏关系,系统地阐述了对苏方针,认为苏联企图在铁幕的中东部建立一个政治上屈服于苏联的保护地区,而美国政府必须首先采取步骤,制止苏联进一步的扩张。这一报告

A.使美苏同盟关系开始破裂 B.揭开了美苏冷战的序幕

C.反映了美对苏的遏制意图 D.标志着两极格局的形成

24.如图是小明在一堂历史课上所做的思维导图,符合这一主题的是

A.当今世界政治格局多极化形成 B.从两极格局到多极化趋势发展

C.美国独霸世界的局面已经形成 D.世界政治格局不断地趋于稳定

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题20分,第27小题12分,共52分)

25.(20分)纵观中国政治文明历史,如何处理好中央与地方的关系是一个历久弥新的话题。阅读材料,回答问题。

材料一 北京大学教授张传 玺认为,中国历史上形成大一统的中央集权制度,是由当时的国情和民情决定的,其正面作用是主要的。在四大文明古国中唯有中华文明一脉相承,也反证了我们的先人在两千余年前选择的中央集权国家的政治道路是正确的。

(1)根据材料一,分析古代中国选择中央集权政治道路的合理性。结合所学知识举一例进行说明。

材料二 1911 年11月,孙中山在与《巴黎日报》记者谈话时说:“中国由于地理上分为二十二行省,加以三大属地即蒙古、西藏、新疆是也,其面积实较全欧为大,各省气候不同,故人民之习惯、性质亦随气候而为差异。似此情势,于政治上万不宜中央集权,倘用北美联邦制度最相宜。”但在实践中,…武倡起义后,不到两个月,内地18个省中即有14省与上海一地举起义旗,脱离清廷,宣布独立。在这种“独立”中,不少军政府、都督受地方主义影响,拥兵自重,有割据之意。

——辛向阳《百年博弈:中国中央与地方关系100年》

(2)根据材料二,概括孙中山在处理中央与地方关系上的主张及其结果。

材料三 如表是澳门 1999年与2018年各项经济指标对比。

时间

1999年

2018年

生产总值(亿)

473

4403

人均生产总值(元)

121363

673481

失业率(%)

6.5

1.8

免签待遇(个)

3

144

(3)根据材料三,指出澳门20年来的经济发展趋势,并根据所学知识分析其原因。

(4)结合以上材料,谈谈你对处理中央与地方关系的认识。

26.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一 2016年6 月,英国通过脱欧公投,宣布退出欧盟,首相卡梅伦宣布辞职,特蕾莎?梅继任首相。2017年6月,英国提前进行大选,特蕾莎?梅率领的保守党成为第一大党,但未能获得半数以上席位,出现“悬浮议会”,最后在女王伊丽莎白二世的授权下,由保守党和民主统一党共同组阁,但脱欧协议先后三次都未能获得议会通过。2019年1月,议会提出对现任政府的不信任案,6月特蕾莎?梅宣布辞职,英国脱欧硬核派鲍里斯?约翰逊成为英国新一任首相。

(1)根据材料一和所学知识,归纳英国民主政治的特点。

材料二 2019年9月,美国众议院民主党议长以“通鸟门”为由宣布对共和党人特朗普总统启动弹劾调查。12月18日,众议院通过了弹劾特朗普的滥用职权和妨碍国会调查的两大条款。接下来,该弹劾案将移交参议院审理,美国最高法院首席大法官将主持审理,100位参议员则拥有投票权,起到“陪审团”的作用。如果有超过三分之二的参议员认定总统有罪,总统将被免职,否则则宣告无罪。

(2)根据材料二和所学知识,概括特朗普弹劾案体现的核心原则,并对其进行简要评价。

材料三 2015年7 月1日全国人大常委会正式通过实行宪法宣誓制度;2018年3月11日宪法宣誓制度载入宪法;2018年3月17日首次在全国人民代表大会上举行的宪法宣誓活动。作为宪法实施的重要形式,宪法宣誓是推进宪法从文本走向现实的一场庄严的仪式,是政治文明和法治进步的重要标志。这样做,有利于彰显宪法权威,增强公职人员宪法观念,激励公职人员忠于和维护宪法,也有利于在全社会增强宪法意识、树立宪法权威。

(3)根据材料三,分析说明中国宪法宣誓制度对于民主与法治建设的重要意义。

27.(12分)美国《时代》周刊有世界“史库”之称。从1951年到1975年,周恩来先后六次登上《时代》封面。

时间

标题

封面

记者态度

1951年6月18日

共产主义者周恩来

采用一幅周恩来肖像画,他微笑着面对正前方,以紫禁城的阁楼飞檐为背景

丑化和妖魔化

1954年5月10日

红色中国的周恩来

周恩来身后的栅栏里关着一条张牙舞爪”和“目露凶光的青龙金握手的场面

仇视和恐惧

1964年11月13日

周恩来受到苏联柯希金的欢迎

周恩来与苏联部长会议主席柯西

偏袒和轻视

1971年11月8日

中国人来了

周恩来的铅笔画肖像

遗憾和客观

1972年3月6日

尼克松的中国之旅

一副不太规则的四格画:尼克松

分别与毛泽东,周恩来会谈;尼

克松与夫人一起游览长城,观看样板戏“红色娘子军”;一个黑色的“友”字把画面巧妙分开。

趋于客观

友好

1975年2月3日

胜利属于周恩来

周恩来肖像画,表情十分的疲倦

根据材料,选择一个角度提取自己的观点,并运用史实进行分析说明。(要求观点明确,逻辑清晰,史论结合。)

湖南省益阳市2019—2020学年度高一第一学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题(本大题共24小题,每题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

题目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

B

D

A

B

C

A

C

D

D

题目

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

B

C

D

B

A

C

B

C

A

B

题目

21

22

23

24

答案

A

D

C

B

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题20分,第27小题12分,共52分)

25.(1)合理性:符合了当时的国情和民情,有利于中华文明的传承。

史实:秦朝推行郡县制,建立了中央集权制度,加强了中央对地方的管理,推动了统一多民族国家的形成和发展。汉朝推行推恩令,加强中央集权,促进了汉朝大一统政治的发展。元朝实行行省制,便利了中央对地方管理,巩固了多民族国家的统一。

(也可以从反面进行说明,比如郡国并行制,藩镇割据的消极影响。任意一点即可)

(2)主张:反对中央过分集权,主张学习美国的联邦制度。

结果:辛亥革命后各省形成了军阀割据之势。

(3)趋势:快速发展。

原因:一国两制的贯彻实施;中共中央的正确领导;澳门人民自身努力创造和全国人民的支持。(任意两点即可,其他言之有理亦可)

(4)认识:正确处理中央和地方关系,不能照搬照抄别国经验,要符合自己的国情和民情;要中央集权和地方分权相结合。(其他答案言之有理亦可)

26.(1)特点:英国国王统而不治,对首相和内阁形式任命;议会权力至上;实行责任内阁制,首相掌握国家大权;内阁对议会负责,如果议会通过对政府的不信任案内阁垮台或者解散议会重新选举;实行两党政治。(任意四点)

(2)原则;三权分立。(分权制衡)

评价:积极:避免权力过于集中,体现了一定的民主精神;

消极:两党政治的利益冲突,行政效率低下。(任意一点)

(3)意义:有利于彰显宪法权威,确立法律至上的原则;有利于强化公职人员依法治国,依宪执政的信念和责任意识;有利于增强全社会的宪法意识;体现了政治文明和法治文明的进步。(任意回答三点)

27.示例

观点:中美关系的变化影响美国对中国认知态度。

论证:20世纪五六十年代,世界形成了以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营的对立。美国对中国实施孤立封锁政策,为了巩固新生的社会主义政权,中国实行一边倒的外交政策,坚定站在社会主义阵营一边中美关系紧张。1951年朝鲜战争爆发,中国抗美援朝;1954年朝鲜战争结束后,中国以五大国身份参加日内瓦会议,国际地位得到提升。1964年中苏关系紧张,美国用共产主义者红色中国等具有严重意识形态色彩的词语来形容周恩来,丑化周恩来形象,对中国仇视和轻视。

20世纪70年代以来,世界多极化趋势出现,美国深陷越南战争的泥潭,美国调整外交策略这只中国国际地位不断提高,中美关系开始走向缓和。1971年中国恢复在联合国合法席位,中国国际影响力得到提高,美国制造两个中国的阴谋破产。1972年尼克松访华以来,中美关系开始走向正常化,美国对华态度趋于友好。

总之,新中国成立以来,中美关系由对抗走向缓和,《时代周刊》对中国的认知态度也有仇是走向客观。

同课章节目录