部编版2020年八年级下册第三单元课外古诗词诵读 (一)课件共56张

文档属性

| 名称 | 部编版2020年八年级下册第三单元课外古诗词诵读 (一)课件共56张 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

课外古诗词

(一)

部编版八年级语文下册

课外古诗词(一)

之

式 微

部编版八年级语文下册

知识链接:

《邶(beì)风》,邶国之风也。周灭殷商后,周武王“以商治商”,封纣王之子武庚于今汤阴县城邶城村,号邶国。《诗经》中的《邶风》即为产生、采集、流传于邶国大地的古老而至今仍荡人心弦的诗篇。 》。《式微》是一首劳役者的悲歌,以咏叹的方式、质问的语气,直抒胸臆,堪称“饥者歌其食,芳者歌其事”的经典之作。

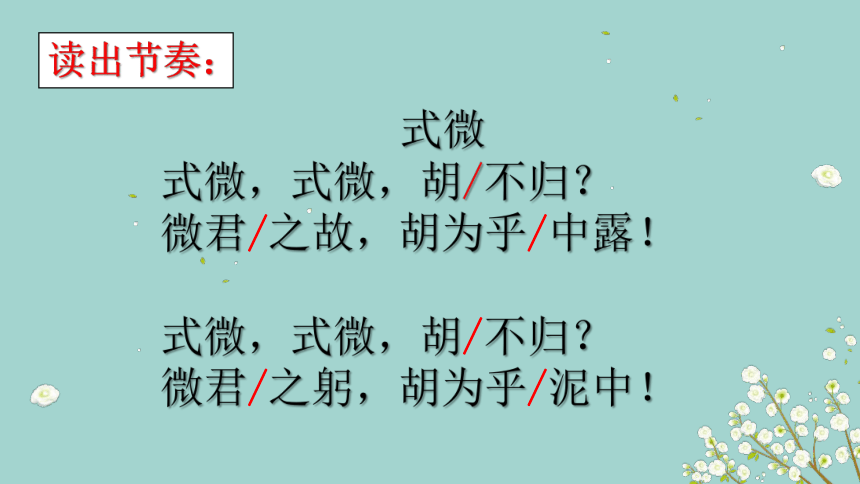

读出节奏:

式微

式微,式微,胡/不归?

微君/之故,胡为乎/中露!

式微,式微,胡/不归?

微君/之躬,胡为乎/泥中!

读懂诗意:

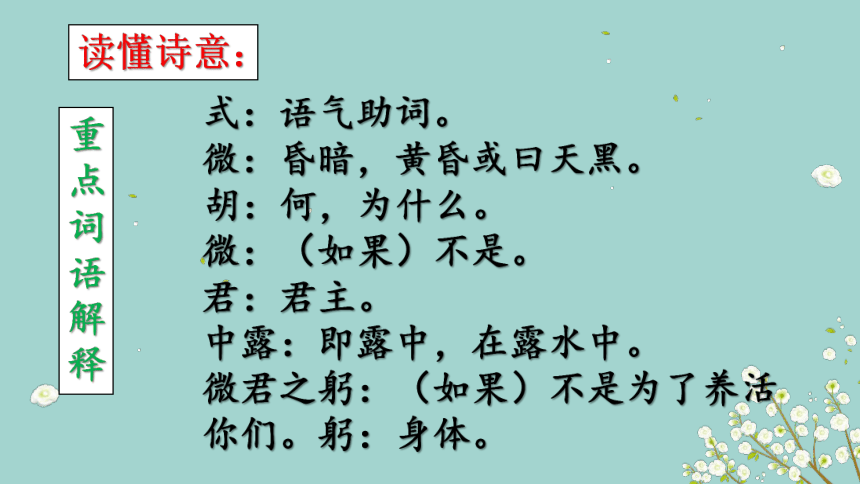

重点词语解释

式:语气助词。

微:昏暗,黄昏或曰天黑。

胡:何,为什么。

微:(如果)不是。

君:君主。

中露:即露中,在露水中。

微君之躬:(如果)不是为了养活你们。躬:身体。

天黑了,天黑了,

为什么还不回家?

如果不是为君主,

何以还在露水中!

天黑了,天黑了,

为什么还不回家?

如果不是为君主,

何以还在泥浆中!

译文:

诗文品析:

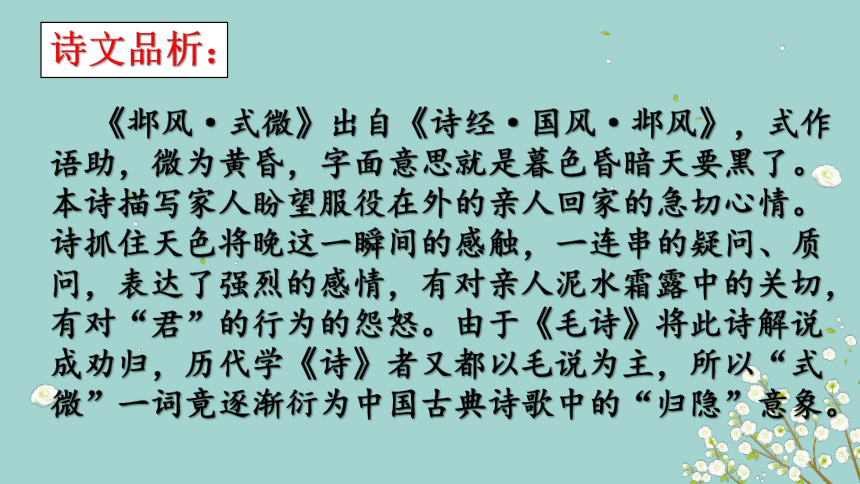

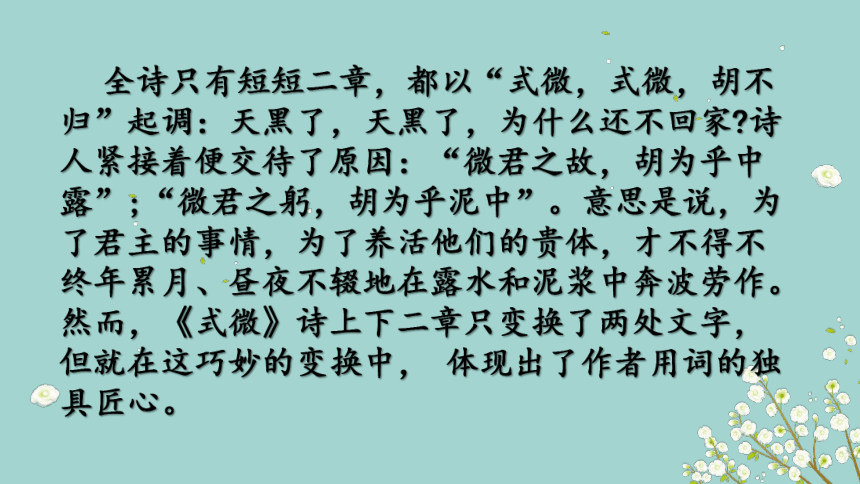

《邶风·式微》出自《诗经·国风·邶风》,式作语助,微为黄昏,字面意思就是暮色昏暗天要黑了。本诗描写家人盼望服役在外的亲人回家的急切心情。诗抓住天色将晚这一瞬间的感触,一连串的疑问、质问,表达了强烈的感情,有对亲人泥水霜露中的关切,有对“君”的行为的怨怒。由于《毛诗》将此诗解说成劝归,历代学《诗》者又都以毛说为主,所以“式微”一词竟逐渐衍为中国古典诗歌中的“归隐”意象。

全诗只有短短二章,都以“式微,式微,胡不归”起调:天黑了,天黑了,为什么还不回家?诗人紧接着便交待了原因:“微君之故,胡为乎中露”;“微君之躬,胡为乎泥中”。意思是说,为了君主的事情,为了养活他们的贵体,才不得不终年累月、昼夜不辍地在露水和泥浆中奔波劳作。然而,《式微》诗上下二章只变换了两处文字, 但就在这巧妙的变换中, 体现出了作者用词的独具匠心。

问题探究:

1、这首诗主要叙写了什么内容?

诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言,自然要倾吐心中的牢骚不平。

2、这首诗表达作者怎样的思想感情?

受奴役者的非人处境以及他们对统治者的满腔愤懑之情。

设问的修辞手法,从全诗看,“式微式微,胡不归?”不是有疑而问,而是故意设问,采用这种虽无疑而故作有疑的设问方式,使诗篇显得宛转而有情致,同时也引人注意,达到了“不言怨而怨自深”的效果。

3、“式微式微,胡不归?”一句运用了什么修辞手法?结合诗意简要分析。

4、请说出这首诗的主题是什么?

本诗描写家人盼望服役在外的亲人回家的急切心情。有对亲人泥水霜露中的关切,也有对“君”的行为的怨怒。

在艺术上,这首诗有两个特点。

一是以设问强化语言效果。从全诗看,“式微,式微,胡不归”,并不是有疑而问,而是胸中早有定见的故意设问。诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言,自然要倾吐心中的牢骚不平,但如果是正言直述,则易于穷尽,采用这种虽无疑而故作有疑的设问形式,使诗篇显得宛转而有情致,同时也引人注意,启人以思,所谓不言怨而怨自深矣。

5、这首诗有什么艺术特色?

二是以韵脚烘托情感气氛。诗共二章十句,不仅句句用韵,而且每章换韵,故而全诗词气紧凑,节奏短促,情调急迫,充分表达出了服劳役者的苦痛心情以及他们日益增强的背弃暴政的决心。

诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言,自然要倾吐心中的牢骚不平,但如果是正言直述,则易于穷尽,采用这种虽无疑而故作有疑的设问形式,使诗篇显得宛转而有情致,同时也引人注意,启人以思,所谓不言怨而怨自深矣。

正是因为这些修辞手法的巧妙使用,才使《式微》一诗“境界具于词语之外, 愈反复看去,愈觉其含义无穷。

课堂小结

子 衿

《诗经?郑风》

子衿

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮。

一、朗读诗歌,读出语言美:

1、读准字音:

衿jīn

宁nìnɡ

嗣sì音

挑tāo兮达tà兮

城阙què

2、读出节奏:

子衿

青青/子衿,悠悠/我心。纵我/不往,子宁/不嗣音?

青青/子佩,悠悠/我思。纵我/不往,子宁/不来?

挑兮/达兮,在/城阙兮。一日/不见,如/三月兮。

3、读懂诗意:

青青子①衿②,悠悠③我心。

注释:

①子:男子的美称。 这里是指第二人称你

②衿:衣领

③悠悠:深思的样子。

青青的是你的衣领,悠悠的是我的思念。

纵我不往①,子宁②不嗣音 ③?

注释

①往:前往

②宁:难道

③嗣音:继续传送音讯

纵然我不曾去会你,难道你不把音信传?

青青子佩①,悠悠我思。

注释:

①佩:指佩玉的带子。

青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀。

纵我不往,子宁不来?

纵然我不曾去找你,难道你不能主动来?

挑兮达①兮,在城阙②兮。

注释:

①挑达:即挑达,独自徘徊的样子。

②城阙:城门两边的楼台。

来来往往张眼望啊,在这高高的城楼上。

一日不见,如三月兮。

一天不见你的面啊,好像有三月那样长!

4、问题探究:

(1)“子衿”改为“子衣”好不好?(比较“衿”与“衣”的差异。)

不好,为什么?因为细节里蕴含着感情的因素。如果说“青青子衣”,说明这个女孩儿只记住一件衣服。可能是初次会面时的那件衣服,她连领子都记得,你看记得多细!

(2)、为什么选在“城阙”这个地方呢?

站得高看得远,急于想看见心上人,思念之切。

(3)、“子宁不嗣音”改为陈述句好不好?(揣摩反问与陈述的语气。)

陈述句:即使我不去找你,你也应该主动联系我!

不好,反问句生动形象地表达了这位女子难以抑制的爱恋之情。

(4)、“青青子衿”改为“青青其衿”好不好?(体味第二人称的妙处。)

叙事对象使用第二人称你,在感情表达上更加直接。

从诗中,我们看到了一个痴情的女子,一个热情奔放的女子,一个感性的女子。她没有太多的矜持,勇敢追求爱情。从她身上,我们可以看见先秦时代人民对生活的热情以及对于美好生活的追求。

二、朗读诗歌,读出结构美:

我们从结构上看,这首诗三段的顺序可以颠倒吗?为什么?

结构上有一种递进关系。前面说我不仅记得你的衣领,还记得你轻轻的佩带。前面还只是要求他给他带口信让她放心,到了后面就要求男子来找她,要求更强烈,感情是递进的。

三、朗读诗歌,读出人性美:

讨论交流:这首诗抒发了主人公怎样的情感?

对心上人不来和自己相会的嗔怪埋怨,等待心上人的着急,对心上人深切的思念。

四、朗读诗歌,探究艺术美:

一、结构上有重章叠句的特点,这种回环复沓的手法可以加强抒情的效果。诗句以四言为节,语言十分准确、优美、富于形象性,更富于音乐美。读来清晰明快,琅琅上口

二、借代的修辞手法。青、衿是周代读书人的服装。衿:即襟,衣领。《子衿》一诗运用了借代的手法,以读书人普通的衣服借指远方的思念之人。“青青子衿”,“青青子佩”,皆以恋人的衣饰借代恋人。

三、夸张的修辞手法。“一日不见,如三月兮”

四、独特的心理描写。前两段埋怨之辞,以“纵我”与“子宁”对举,急盼之情中不无矜持之态,令人生出无限想像,可谓字少而意多。末尾的内心独自,则通过夸张修辞技巧,造成主观时间与客观时间的反差,从而将其强烈的情绪心理形象地表现了出来,可谓因夸以成状,沿饰而得奇。心理描写手法,在后世文坛已发展得淋漓尽致,而上溯其源,此诗已开其先。所以钱钟书指出《子衿》 云:“纵我不往,子宁不嗣音?”、“纵我不往,子宁不来?”薄责己而厚望于人也。已开后世小说言情心理描绘矣。

送杜少府之任蜀州

王勃

课 题 解 说

课题《送杜少府之任蜀州》,少府,官名,即县尉。之任,去上任。之,动词,去、到。蜀州,现四川省崇州市。

有关资料

这首诗是王勃在京城长安做朝散郎时,送一位姓杜的朋友前往蜀地任县尉时写的一首五言律诗,诗中充满一种健康开朗的情调,洋溢着作者对友人的深厚感情,是王勃最负盛名的诗篇。

背景简介

王勃(650-676)

字子安,绛州龙门人,唐高中宗时应举及第,曾任虢州参军。后往海南探父,因溺水,受惊而死。少时即显露才华,与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初唐四杰”。其诗偏于描写个人生活,亦有少数抒发政治感慨、隐寓对豪门世族不满之作,风格较为清新,明人辑有《王子安集》。

作者简介

诵读诗歌

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙/辅/三秦,风烟/望/五津。

与君/离别/意,同是/宦游/人。

海内/存/知己,天涯/若/比邻。

无为/在歧路,儿女/共沾巾。

què

huàn

qí

送杜少府之任蜀州

王勃

首联:城阙辅三秦,风烟望五津。

颔联:与君离别意,同是宦游人。

①城阙:指都城长安。

②辅:护卫。

③三秦:现在陕西省一带;辅三秦即以三秦为辅。

④五津:蜀中长江上的五个渡口,这里指蜀地。津, 渡口。

译:(即将告别)由三秦护卫的长安城,(透过迷漫的)风烟(似乎)能望见(巴蜀的)五大渡口。

宦游人:为了做官离家远游的人。

译:(我)同您(此时)都怀有惜别的心情,(因为我们)都是离家在外做官的人。

颈联:海内存知己,天涯若比邻。

尾联:无为在歧路,儿女共沾巾。

①海内:四海之内,指中国。

②天涯:天边。③若:好像。④比邻:近邻。

①无为:不要。无,同“毋”。

②岐路:指分手的地方。③沾巾:沾湿衣巾。

译:(只要)四海之内有着知心朋友,(即使)远隔万里(也)如近在咫尺。

译:(我们)不要在分手的路口上,像小儿女那样(让泪水)沾湿衣巾。

赏析诗歌

1、首联写了什么内容?景色描写有什么特点?有什么表达效果?

写出了送别之地和友人上任的处所。

景色描写虚实结合。 实写送别地点突出长安城的气势雄伟; 虚写用“望”字,想象相隔千里的蜀地, 将送别地点与友人“之任”的地方“蜀川”联系起来,衬托出双方依依不舍的情感。

2、颔联“与君离别意,同是宦游人”应如何理解?

劝慰友人不要哀伤,表达出诗人豁达、爽朗的胸怀。

赏析诗歌

3、怎样理解“海内存知己,天涯若比邻”这句千古佳句?

这两句的意思是:(只要)四海之内有有知音,虽各处天涯,也如同比邻一般。运用设喻,表达了作者旷达的胸怀和对朋友真挚的友情,一扫以往送别诗的离愁别恨,充满了乐观情绪和积极向上的精神。因此成为千百年来脍炙人口的名句。

4、从写作手法的角度赏析“无为在岐路,儿女共沾巾”。

这两句直抒胸臆,表达了作者旷达的胸襟及对友人的诚恳劝慰之情。

5、这首诗表达了作者怎样的思想感情??

这首诗表达了诗人对友人依依惜别的思想感情。

——写景,气势宏伟

——抒情,劝慰友人

——思念,友情深厚

——壮别,点明题旨

首联

颔联

颈联

尾联

全诗结构

表达了对友人依依惜别的深情

【文章主旨】

这是一首别开生面的送别诗。诗人抒写惜别之情,表达了作者旷达的胸怀和对朋友的真挚的友情。

部编版八年级语文下册

唐?孟浩然

《望洞庭湖赠张丞相》

作家点击

孟浩然,唐代诗人。本名不详(一说名浩),汉族,襄州襄阳(今湖北襄阳)人。字浩然,世称孟襄阳,与另一位山水田园诗人王维合称为“王孟”。以写田园山水诗为主。因他未曾入仕,又称之为孟山人。襄阳南门外背山临江之涧南园有他的故居。曾隐居鹿门山。其代表作有《过故人庄》《望洞庭湖赠张丞相 》《晚泊浔阳望庐山 》《早寒江上有怀 》

《望洞庭湖赠张丞相》写于唐玄宗开元二十一年(733),当时孟浩然仍是一名隐士。他西游长安,不甘寂寞,想出来做官,苦于无人引荐,于是写了这首诗赠给当时居于相位的张九龄,希望得到张丞相的赏识和录用。因而这是一首“干谒”诗。

写作背景

知识链接

干谒,顾名思义,古人为求显声扬名或经世致用而求见达官显贵,希望他们能够赏识自己,荐举自己或重用自己。反映这类题材的诗谓之干谒诗。

唐玄宗开元二十一年(733),孟浩然西游长安,写了这首诗投赠当时位居相位的张九龄,目的是想得到张的赏识和器重。干谒诗的文思情采最能看出作者的风骨、人格。有的满篇卑躬屈膝,奴颜媚骨;有的满篇叫苦不迭,乞人怜悯;也有的自命清高,恃才傲物;而孟浩然的这首干谒诗则写得情采飞扬,不卑不亢,点到为止,含而不露骨,实为干谒诗的精品。

八月/湖水/平, 涵虚/混/太清。

气蒸/云梦/泽, 波撼/岳阳/城。

欲济/无/舟楫, 端居/耻/圣明。

坐观/垂钓者, 徒有/羡鱼情。

望洞庭湖/赠张丞相

孟浩然

朗诵诗歌

诗意解读

涵虚:包含天空,指天倒映在水中。涵:包容。虚:虚空,空间。

混太清:与天混成一体。清:指天空。

云梦泽:古时云泽和梦泽指湖北南部、湖南北部一代低洼地区。洞庭湖是它南部的一角。

岳阳城:在洞庭湖东岸。

济:渡。

端居:安居。

耻圣明:有愧于圣明之世。圣明:指太平盛世,古时认为皇帝圣明社会就会安定。

徒:只能。

楫:划船用具,船桨”。

重点词语解释

诗意解读

诗歌大意

首联:仲秋八月的时节,洞庭湖的湖水都快和堤岸齐平了,湖水涵容着天空,水天浑然一体。

颔联:湖上蒸腾的雾气笼罩着整个云梦泽,汹涌的波涛冲击着岳阳城。

颈联:(正像)想要渡湖却没有船只(我想要出仕做官却没人引荐),(我)安居不仕有愧于圣明天子。

尾联:旁观垂钓的人,空有一厢羡慕之情。

诗文研讨

1、问题设置:根据诗题,我们知道诗歌可以分为“望”和“赠”两部分,那么哪几句是在写“望”而哪几句是在写“赠”?

这首诗属于五言律诗。前四句写“望”即写景,写诗人登上岳阳楼所看到的波澜壮阔的洞庭湖。后四句写“赠”即抒情,委婉地写出诗人希望出仕做官,一展才华,做一番事业的愿望。

诗文研讨

2,赏析“望”部分

八月湖水平,涵虚混太清。

赏析:秋水盛涨,八月的洞庭湖水装得满满的,水面与湖岸相平,[近看]远远望去,水天一色,洞庭湖与天空相接,混而为一,是水?是天?已经分不清了。

“平”字写出了水的充盈和湖面之阔;“涵”“混”两字呈现了洞庭湖的无边无际,与天相接。吞天吐地,包容万象的恢宏气势。

开头两句,将洞庭湖描写得极为雄浑,汪洋浩淼,那润泽万物,容纳百川的磅礴气势令人惊叹,使人视野极为开阔。

诗文研讨

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

赏析:这两句是实写洞庭湖,被称为描写洞庭湖的名句。“云梦泽”是古代的一个大泽,“蒸”写出了湖的广阔浩大,蓄积丰厚。“撼”衬托湖的澎湃动荡,力量巨大。这两个词从视觉、听觉、触觉角度,不仅表现了洞庭湖的壮阔与活力,也体现了诗人开阔的胸襟和生机勃勃的精神状态,营造了雄伟壮阔的意境。这两句写出了洞庭湖的广大与活力。

诗文研讨

3,赏析“赠”部分

欲济无舟楫,端居耻圣明。

(起过渡作用)

赏析:在太平圣世时,闲着不做事,有愧于圣上,对不起这个时代。表明虽然归隐田园,但是并非初衷,而是苦于没有机会,无人援引,对于出仕作官自己还是心所向往的。同时也有在盛世自己才华横溢却怀才不遇的牢骚。采用了类比的手法,诗人以“无舟楫”喻指自己向往入仕从政而无人接引赏识。借双关(“济”,渡水,又有救助、拯救的含义。如“同舟共济”“穷则独善其身,达则兼济天下”、“直挂云帆济沧海”)委婉地表达了自己想做官而没人引荐,不能在太平盛世出仕,为民谋利,深感惭愧。

诗文研讨

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

[用典] [巧为设喻]

赏析:表达自己空有羡鱼的感情,只能坐观“垂钓者”[当朝做官的人,这里指张丞相。]这两句话,诗人巧妙运用了“临渊羡鱼,不如归家织网”《淮南子·说林训》的典故,另翻新意;而且“垂钓”与“湖水”照应。称颂对方不留痕迹,有求与人,希望自己得到执政者的赏识,却不卑不亢,不失身份。

诗文研讨

4,问题设置:这首诗中诗人想要表达的感情是什么?即本诗主旨是什么??

本诗通过描绘波澜壮阔的洞庭湖,委婉地表达了自己希望得到张丞相的引荐,出仕做官,一展才华,做一番事业的愿望。

感谢聆听

课外古诗词

(一)

部编版八年级语文下册

课外古诗词(一)

之

式 微

部编版八年级语文下册

知识链接:

《邶(beì)风》,邶国之风也。周灭殷商后,周武王“以商治商”,封纣王之子武庚于今汤阴县城邶城村,号邶国。《诗经》中的《邶风》即为产生、采集、流传于邶国大地的古老而至今仍荡人心弦的诗篇。 》。《式微》是一首劳役者的悲歌,以咏叹的方式、质问的语气,直抒胸臆,堪称“饥者歌其食,芳者歌其事”的经典之作。

读出节奏:

式微

式微,式微,胡/不归?

微君/之故,胡为乎/中露!

式微,式微,胡/不归?

微君/之躬,胡为乎/泥中!

读懂诗意:

重点词语解释

式:语气助词。

微:昏暗,黄昏或曰天黑。

胡:何,为什么。

微:(如果)不是。

君:君主。

中露:即露中,在露水中。

微君之躬:(如果)不是为了养活你们。躬:身体。

天黑了,天黑了,

为什么还不回家?

如果不是为君主,

何以还在露水中!

天黑了,天黑了,

为什么还不回家?

如果不是为君主,

何以还在泥浆中!

译文:

诗文品析:

《邶风·式微》出自《诗经·国风·邶风》,式作语助,微为黄昏,字面意思就是暮色昏暗天要黑了。本诗描写家人盼望服役在外的亲人回家的急切心情。诗抓住天色将晚这一瞬间的感触,一连串的疑问、质问,表达了强烈的感情,有对亲人泥水霜露中的关切,有对“君”的行为的怨怒。由于《毛诗》将此诗解说成劝归,历代学《诗》者又都以毛说为主,所以“式微”一词竟逐渐衍为中国古典诗歌中的“归隐”意象。

全诗只有短短二章,都以“式微,式微,胡不归”起调:天黑了,天黑了,为什么还不回家?诗人紧接着便交待了原因:“微君之故,胡为乎中露”;“微君之躬,胡为乎泥中”。意思是说,为了君主的事情,为了养活他们的贵体,才不得不终年累月、昼夜不辍地在露水和泥浆中奔波劳作。然而,《式微》诗上下二章只变换了两处文字, 但就在这巧妙的变换中, 体现出了作者用词的独具匠心。

问题探究:

1、这首诗主要叙写了什么内容?

诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言,自然要倾吐心中的牢骚不平。

2、这首诗表达作者怎样的思想感情?

受奴役者的非人处境以及他们对统治者的满腔愤懑之情。

设问的修辞手法,从全诗看,“式微式微,胡不归?”不是有疑而问,而是故意设问,采用这种虽无疑而故作有疑的设问方式,使诗篇显得宛转而有情致,同时也引人注意,达到了“不言怨而怨自深”的效果。

3、“式微式微,胡不归?”一句运用了什么修辞手法?结合诗意简要分析。

4、请说出这首诗的主题是什么?

本诗描写家人盼望服役在外的亲人回家的急切心情。有对亲人泥水霜露中的关切,也有对“君”的行为的怨怒。

在艺术上,这首诗有两个特点。

一是以设问强化语言效果。从全诗看,“式微,式微,胡不归”,并不是有疑而问,而是胸中早有定见的故意设问。诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言,自然要倾吐心中的牢骚不平,但如果是正言直述,则易于穷尽,采用这种虽无疑而故作有疑的设问形式,使诗篇显得宛转而有情致,同时也引人注意,启人以思,所谓不言怨而怨自深矣。

5、这首诗有什么艺术特色?

二是以韵脚烘托情感气氛。诗共二章十句,不仅句句用韵,而且每章换韵,故而全诗词气紧凑,节奏短促,情调急迫,充分表达出了服劳役者的苦痛心情以及他们日益增强的背弃暴政的决心。

诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言,自然要倾吐心中的牢骚不平,但如果是正言直述,则易于穷尽,采用这种虽无疑而故作有疑的设问形式,使诗篇显得宛转而有情致,同时也引人注意,启人以思,所谓不言怨而怨自深矣。

正是因为这些修辞手法的巧妙使用,才使《式微》一诗“境界具于词语之外, 愈反复看去,愈觉其含义无穷。

课堂小结

子 衿

《诗经?郑风》

子衿

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮。

一、朗读诗歌,读出语言美:

1、读准字音:

衿jīn

宁nìnɡ

嗣sì音

挑tāo兮达tà兮

城阙què

2、读出节奏:

子衿

青青/子衿,悠悠/我心。纵我/不往,子宁/不嗣音?

青青/子佩,悠悠/我思。纵我/不往,子宁/不来?

挑兮/达兮,在/城阙兮。一日/不见,如/三月兮。

3、读懂诗意:

青青子①衿②,悠悠③我心。

注释:

①子:男子的美称。 这里是指第二人称你

②衿:衣领

③悠悠:深思的样子。

青青的是你的衣领,悠悠的是我的思念。

纵我不往①,子宁②不嗣音 ③?

注释

①往:前往

②宁:难道

③嗣音:继续传送音讯

纵然我不曾去会你,难道你不把音信传?

青青子佩①,悠悠我思。

注释:

①佩:指佩玉的带子。

青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀。

纵我不往,子宁不来?

纵然我不曾去找你,难道你不能主动来?

挑兮达①兮,在城阙②兮。

注释:

①挑达:即挑达,独自徘徊的样子。

②城阙:城门两边的楼台。

来来往往张眼望啊,在这高高的城楼上。

一日不见,如三月兮。

一天不见你的面啊,好像有三月那样长!

4、问题探究:

(1)“子衿”改为“子衣”好不好?(比较“衿”与“衣”的差异。)

不好,为什么?因为细节里蕴含着感情的因素。如果说“青青子衣”,说明这个女孩儿只记住一件衣服。可能是初次会面时的那件衣服,她连领子都记得,你看记得多细!

(2)、为什么选在“城阙”这个地方呢?

站得高看得远,急于想看见心上人,思念之切。

(3)、“子宁不嗣音”改为陈述句好不好?(揣摩反问与陈述的语气。)

陈述句:即使我不去找你,你也应该主动联系我!

不好,反问句生动形象地表达了这位女子难以抑制的爱恋之情。

(4)、“青青子衿”改为“青青其衿”好不好?(体味第二人称的妙处。)

叙事对象使用第二人称你,在感情表达上更加直接。

从诗中,我们看到了一个痴情的女子,一个热情奔放的女子,一个感性的女子。她没有太多的矜持,勇敢追求爱情。从她身上,我们可以看见先秦时代人民对生活的热情以及对于美好生活的追求。

二、朗读诗歌,读出结构美:

我们从结构上看,这首诗三段的顺序可以颠倒吗?为什么?

结构上有一种递进关系。前面说我不仅记得你的衣领,还记得你轻轻的佩带。前面还只是要求他给他带口信让她放心,到了后面就要求男子来找她,要求更强烈,感情是递进的。

三、朗读诗歌,读出人性美:

讨论交流:这首诗抒发了主人公怎样的情感?

对心上人不来和自己相会的嗔怪埋怨,等待心上人的着急,对心上人深切的思念。

四、朗读诗歌,探究艺术美:

一、结构上有重章叠句的特点,这种回环复沓的手法可以加强抒情的效果。诗句以四言为节,语言十分准确、优美、富于形象性,更富于音乐美。读来清晰明快,琅琅上口

二、借代的修辞手法。青、衿是周代读书人的服装。衿:即襟,衣领。《子衿》一诗运用了借代的手法,以读书人普通的衣服借指远方的思念之人。“青青子衿”,“青青子佩”,皆以恋人的衣饰借代恋人。

三、夸张的修辞手法。“一日不见,如三月兮”

四、独特的心理描写。前两段埋怨之辞,以“纵我”与“子宁”对举,急盼之情中不无矜持之态,令人生出无限想像,可谓字少而意多。末尾的内心独自,则通过夸张修辞技巧,造成主观时间与客观时间的反差,从而将其强烈的情绪心理形象地表现了出来,可谓因夸以成状,沿饰而得奇。心理描写手法,在后世文坛已发展得淋漓尽致,而上溯其源,此诗已开其先。所以钱钟书指出《子衿》 云:“纵我不往,子宁不嗣音?”、“纵我不往,子宁不来?”薄责己而厚望于人也。已开后世小说言情心理描绘矣。

送杜少府之任蜀州

王勃

课 题 解 说

课题《送杜少府之任蜀州》,少府,官名,即县尉。之任,去上任。之,动词,去、到。蜀州,现四川省崇州市。

有关资料

这首诗是王勃在京城长安做朝散郎时,送一位姓杜的朋友前往蜀地任县尉时写的一首五言律诗,诗中充满一种健康开朗的情调,洋溢着作者对友人的深厚感情,是王勃最负盛名的诗篇。

背景简介

王勃(650-676)

字子安,绛州龙门人,唐高中宗时应举及第,曾任虢州参军。后往海南探父,因溺水,受惊而死。少时即显露才华,与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初唐四杰”。其诗偏于描写个人生活,亦有少数抒发政治感慨、隐寓对豪门世族不满之作,风格较为清新,明人辑有《王子安集》。

作者简介

诵读诗歌

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙/辅/三秦,风烟/望/五津。

与君/离别/意,同是/宦游/人。

海内/存/知己,天涯/若/比邻。

无为/在歧路,儿女/共沾巾。

què

huàn

qí

送杜少府之任蜀州

王勃

首联:城阙辅三秦,风烟望五津。

颔联:与君离别意,同是宦游人。

①城阙:指都城长安。

②辅:护卫。

③三秦:现在陕西省一带;辅三秦即以三秦为辅。

④五津:蜀中长江上的五个渡口,这里指蜀地。津, 渡口。

译:(即将告别)由三秦护卫的长安城,(透过迷漫的)风烟(似乎)能望见(巴蜀的)五大渡口。

宦游人:为了做官离家远游的人。

译:(我)同您(此时)都怀有惜别的心情,(因为我们)都是离家在外做官的人。

颈联:海内存知己,天涯若比邻。

尾联:无为在歧路,儿女共沾巾。

①海内:四海之内,指中国。

②天涯:天边。③若:好像。④比邻:近邻。

①无为:不要。无,同“毋”。

②岐路:指分手的地方。③沾巾:沾湿衣巾。

译:(只要)四海之内有着知心朋友,(即使)远隔万里(也)如近在咫尺。

译:(我们)不要在分手的路口上,像小儿女那样(让泪水)沾湿衣巾。

赏析诗歌

1、首联写了什么内容?景色描写有什么特点?有什么表达效果?

写出了送别之地和友人上任的处所。

景色描写虚实结合。 实写送别地点突出长安城的气势雄伟; 虚写用“望”字,想象相隔千里的蜀地, 将送别地点与友人“之任”的地方“蜀川”联系起来,衬托出双方依依不舍的情感。

2、颔联“与君离别意,同是宦游人”应如何理解?

劝慰友人不要哀伤,表达出诗人豁达、爽朗的胸怀。

赏析诗歌

3、怎样理解“海内存知己,天涯若比邻”这句千古佳句?

这两句的意思是:(只要)四海之内有有知音,虽各处天涯,也如同比邻一般。运用设喻,表达了作者旷达的胸怀和对朋友真挚的友情,一扫以往送别诗的离愁别恨,充满了乐观情绪和积极向上的精神。因此成为千百年来脍炙人口的名句。

4、从写作手法的角度赏析“无为在岐路,儿女共沾巾”。

这两句直抒胸臆,表达了作者旷达的胸襟及对友人的诚恳劝慰之情。

5、这首诗表达了作者怎样的思想感情??

这首诗表达了诗人对友人依依惜别的思想感情。

——写景,气势宏伟

——抒情,劝慰友人

——思念,友情深厚

——壮别,点明题旨

首联

颔联

颈联

尾联

全诗结构

表达了对友人依依惜别的深情

【文章主旨】

这是一首别开生面的送别诗。诗人抒写惜别之情,表达了作者旷达的胸怀和对朋友的真挚的友情。

部编版八年级语文下册

唐?孟浩然

《望洞庭湖赠张丞相》

作家点击

孟浩然,唐代诗人。本名不详(一说名浩),汉族,襄州襄阳(今湖北襄阳)人。字浩然,世称孟襄阳,与另一位山水田园诗人王维合称为“王孟”。以写田园山水诗为主。因他未曾入仕,又称之为孟山人。襄阳南门外背山临江之涧南园有他的故居。曾隐居鹿门山。其代表作有《过故人庄》《望洞庭湖赠张丞相 》《晚泊浔阳望庐山 》《早寒江上有怀 》

《望洞庭湖赠张丞相》写于唐玄宗开元二十一年(733),当时孟浩然仍是一名隐士。他西游长安,不甘寂寞,想出来做官,苦于无人引荐,于是写了这首诗赠给当时居于相位的张九龄,希望得到张丞相的赏识和录用。因而这是一首“干谒”诗。

写作背景

知识链接

干谒,顾名思义,古人为求显声扬名或经世致用而求见达官显贵,希望他们能够赏识自己,荐举自己或重用自己。反映这类题材的诗谓之干谒诗。

唐玄宗开元二十一年(733),孟浩然西游长安,写了这首诗投赠当时位居相位的张九龄,目的是想得到张的赏识和器重。干谒诗的文思情采最能看出作者的风骨、人格。有的满篇卑躬屈膝,奴颜媚骨;有的满篇叫苦不迭,乞人怜悯;也有的自命清高,恃才傲物;而孟浩然的这首干谒诗则写得情采飞扬,不卑不亢,点到为止,含而不露骨,实为干谒诗的精品。

八月/湖水/平, 涵虚/混/太清。

气蒸/云梦/泽, 波撼/岳阳/城。

欲济/无/舟楫, 端居/耻/圣明。

坐观/垂钓者, 徒有/羡鱼情。

望洞庭湖/赠张丞相

孟浩然

朗诵诗歌

诗意解读

涵虚:包含天空,指天倒映在水中。涵:包容。虚:虚空,空间。

混太清:与天混成一体。清:指天空。

云梦泽:古时云泽和梦泽指湖北南部、湖南北部一代低洼地区。洞庭湖是它南部的一角。

岳阳城:在洞庭湖东岸。

济:渡。

端居:安居。

耻圣明:有愧于圣明之世。圣明:指太平盛世,古时认为皇帝圣明社会就会安定。

徒:只能。

楫:划船用具,船桨”。

重点词语解释

诗意解读

诗歌大意

首联:仲秋八月的时节,洞庭湖的湖水都快和堤岸齐平了,湖水涵容着天空,水天浑然一体。

颔联:湖上蒸腾的雾气笼罩着整个云梦泽,汹涌的波涛冲击着岳阳城。

颈联:(正像)想要渡湖却没有船只(我想要出仕做官却没人引荐),(我)安居不仕有愧于圣明天子。

尾联:旁观垂钓的人,空有一厢羡慕之情。

诗文研讨

1、问题设置:根据诗题,我们知道诗歌可以分为“望”和“赠”两部分,那么哪几句是在写“望”而哪几句是在写“赠”?

这首诗属于五言律诗。前四句写“望”即写景,写诗人登上岳阳楼所看到的波澜壮阔的洞庭湖。后四句写“赠”即抒情,委婉地写出诗人希望出仕做官,一展才华,做一番事业的愿望。

诗文研讨

2,赏析“望”部分

八月湖水平,涵虚混太清。

赏析:秋水盛涨,八月的洞庭湖水装得满满的,水面与湖岸相平,[近看]远远望去,水天一色,洞庭湖与天空相接,混而为一,是水?是天?已经分不清了。

“平”字写出了水的充盈和湖面之阔;“涵”“混”两字呈现了洞庭湖的无边无际,与天相接。吞天吐地,包容万象的恢宏气势。

开头两句,将洞庭湖描写得极为雄浑,汪洋浩淼,那润泽万物,容纳百川的磅礴气势令人惊叹,使人视野极为开阔。

诗文研讨

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

赏析:这两句是实写洞庭湖,被称为描写洞庭湖的名句。“云梦泽”是古代的一个大泽,“蒸”写出了湖的广阔浩大,蓄积丰厚。“撼”衬托湖的澎湃动荡,力量巨大。这两个词从视觉、听觉、触觉角度,不仅表现了洞庭湖的壮阔与活力,也体现了诗人开阔的胸襟和生机勃勃的精神状态,营造了雄伟壮阔的意境。这两句写出了洞庭湖的广大与活力。

诗文研讨

3,赏析“赠”部分

欲济无舟楫,端居耻圣明。

(起过渡作用)

赏析:在太平圣世时,闲着不做事,有愧于圣上,对不起这个时代。表明虽然归隐田园,但是并非初衷,而是苦于没有机会,无人援引,对于出仕作官自己还是心所向往的。同时也有在盛世自己才华横溢却怀才不遇的牢骚。采用了类比的手法,诗人以“无舟楫”喻指自己向往入仕从政而无人接引赏识。借双关(“济”,渡水,又有救助、拯救的含义。如“同舟共济”“穷则独善其身,达则兼济天下”、“直挂云帆济沧海”)委婉地表达了自己想做官而没人引荐,不能在太平盛世出仕,为民谋利,深感惭愧。

诗文研讨

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

[用典] [巧为设喻]

赏析:表达自己空有羡鱼的感情,只能坐观“垂钓者”[当朝做官的人,这里指张丞相。]这两句话,诗人巧妙运用了“临渊羡鱼,不如归家织网”《淮南子·说林训》的典故,另翻新意;而且“垂钓”与“湖水”照应。称颂对方不留痕迹,有求与人,希望自己得到执政者的赏识,却不卑不亢,不失身份。

诗文研讨

4,问题设置:这首诗中诗人想要表达的感情是什么?即本诗主旨是什么??

本诗通过描绘波澜壮阔的洞庭湖,委婉地表达了自己希望得到张丞相的引荐,出仕做官,一展才华,做一番事业的愿望。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读