乡音乡情[上学期]

图片预览

文档简介

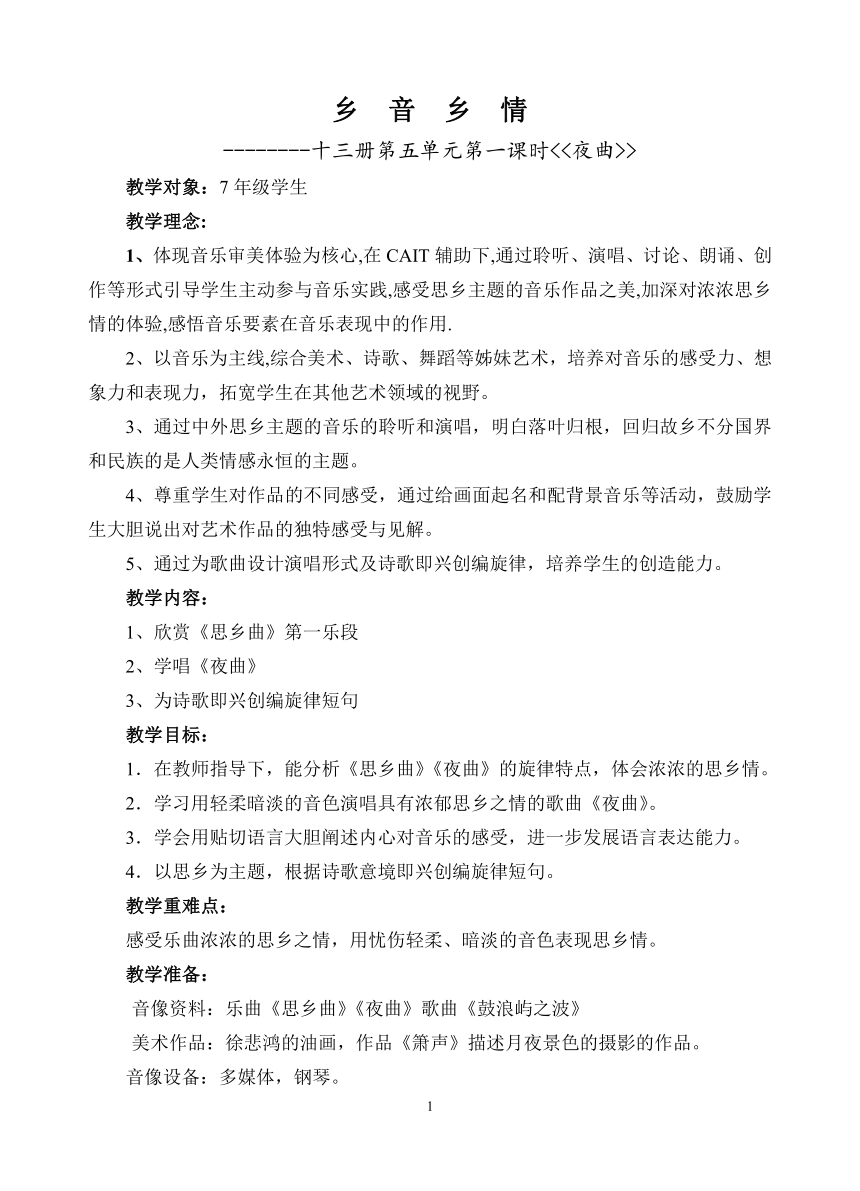

乡 音 乡 情

--------十三册第五单元第一课时<<夜曲>>

教学对象:7年级学生

教学理念:

1、体现音乐审美体验为核心,在CAIT辅助下,通过聆听、演唱、讨论、朗诵、创作等形式引导学生主动参与音乐实践,感受思乡主题的音乐作品之美,加深对浓浓思乡情的体验,感悟音乐要素在音乐表现中的作用.

2、以音乐为主线,综合美术、诗歌、舞蹈等姊妹艺术,培养对音乐的感受力、想象力和表现力,拓宽学生在其他艺术领域的视野。

3、通过中外思乡主题的音乐的聆听和演唱,明白落叶归根,回归故乡不分国界和民族的是人类情感永恒的主题。

4、尊重学生对作品的不同感受,通过给画面起名和配背景音乐等活动,鼓励学生大胆说出对艺术作品的独特感受与见解。

5、通过为歌曲设计演唱形式及诗歌即兴创编旋律,培养学生的创造能力。

教学内容:

1、欣赏《思乡曲》第一乐段

2、学唱《夜曲》

3、为诗歌即兴创编旋律短句

教学目标:

1.在教师指导下,能分析《思乡曲》《夜曲》的旋律特点,体会浓浓的思乡情。

2.学习用轻柔暗淡的音色演唱具有浓郁思乡之情的歌曲《夜曲》。

3.学会用贴切语言大胆阐述内心对音乐的感受,进一步发展语言表达能力。

4.以思乡为主题,根据诗歌意境即兴创编旋律短句。

教学重难点:

感受乐曲浓浓的思乡之情,用忧伤轻柔、暗淡的音色表现思乡情。

教学准备:

音像资料:乐曲《思乡曲》《夜曲》歌曲《鼓浪屿之波》

美术作品:徐悲鸿的油画,作品《箫声》描述月夜景色的摄影的作品。

音像设备:多媒体,钢琴。

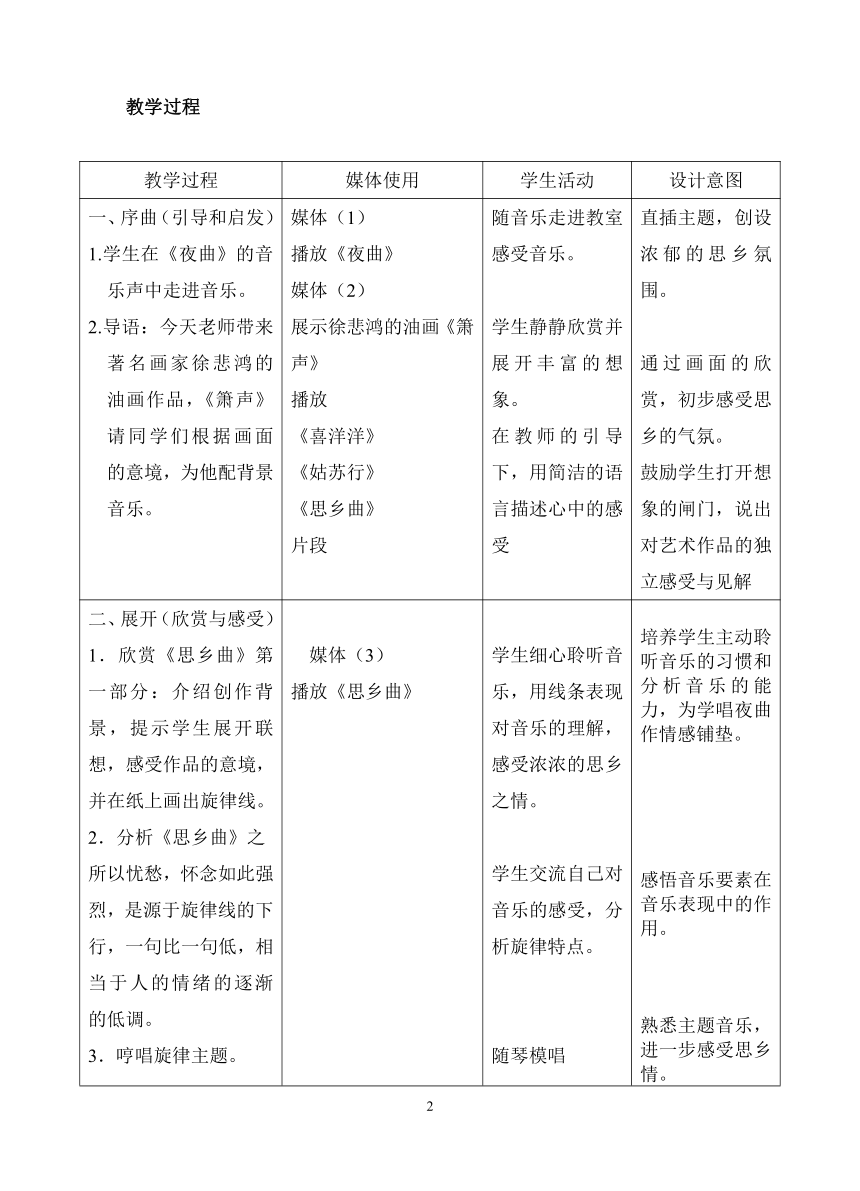

教学过程

教学过程 媒体使用 学生活动 设计意图

一、序曲(引导和启发)1.学生在《夜曲》的音乐声中走进音乐。2.导语:今天老师带来著名画家徐悲鸿的油画作品,《箫声》请同学们根据画面的意境,为他配背景音乐。 媒体(1)播放《夜曲》媒体(2)展示徐悲鸿的油画《箫声》播放 《喜洋洋》《姑苏行》《思乡曲》片段 随音乐走进教室感受音乐。学生静静欣赏并展开丰富的想象。在教师的引导下,用简洁的语言描述心中的感受 直插主题,创设浓郁的思乡氛围。通过画面的欣赏,初步感受思乡的气氛。鼓励学生打开想象的闸门,说出对艺术作品的独立感受与见解

二、展开(欣赏与感受)1.欣赏《思乡曲》第一部分:介绍创作背景,提示学生展开联想,感受作品的意境,并在纸上画出旋律线。2.分析《思乡曲》之所以忧愁,怀念如此强烈,是源于旋律线的下行,一句比一句低,相当于人的情绪的逐渐的低调。3.哼唱旋律主题。 媒体(3)播放《思乡曲》 学生细心聆听音乐,用线条表现对音乐的理解,感受浓浓的思乡之情。 学生交流自己对音乐的感受,分析旋律特点。随琴模唱 培养学生主动聆听音乐的习惯和分析音乐的能力,为学唱夜曲作情感铺垫。感悟音乐要素在音乐表现中的作用。熟悉主题音乐,进一步感受思乡情。

三、深入(体验)1.学生回忆思乡题材的作品并表演,导语:刚才我们欣赏的是器乐作品,那么和以前学过或听过的歌曲中有没有抒发思乡情的?能不能表演一下2.学唱《夜曲》。A导语:听了同学们的歌,老师也想起了一首俄罗斯民歌,请同学们一起体会歌的意境吧!B提问:歌曲表现了什么意境?能不能描述一下你脑海中的画面?C有感情地朗诵歌词。D教师演奏歌曲《夜曲》学生轻轻用心模唱,用手划出旋律线条。E学唱歌词F难点解决G设计歌曲演唱形式 媒体(5)播放《夜曲》 让学生可能会说出歌名或哼唱也有的学生可能会演奏。感受浓浓的思乡情展开丰富的联想,用恰当的语言说出内心对音乐的感受。使有感情地朗诵歌词。看谱学唱,手划旋律线条。相互合作设计歌曲的演唱形式(齐唱,领唱,哼鸣伴唱) 提供一个展示个人特长的舞台,把自己演唱的情绪通过歌声传递给其他学生,使大家在歌声中达到情感共鸣。进一步体会歌曲的意境。让学生把思乡之情歌声中得到升华发挥学生的创造性,加强学生间的相互合作。

四、创作与评价接龙游戏,即兴创作.。A导语:中外艺术家们用音乐作品美术作品表现了浓浓的乡情,那同学们能不能用其他方式也来表现这份思乡情呢?(组织学生讨论)教师同学生一同参与讨论,指导学生创作B.分组展示,选择其中一个方案 分组创作,人人参与,用不同形式来表现,初次尝试即兴作曲的快乐交流自己的作品,实施评价 为学生创设自由想象的空间,主动参与,发挥学生想象和创造性思维,激发创作热情,体验创作成功的快乐,尝试运用旋律下行的艺术手法,表现音乐忧伤的情绪采用发展性评价,以鼓励表扬为主,使学生在学习过程中建立自信,体验成功的喜悦培养对音乐学习的兴趣

五、小结1.导语,此时此刻,同学们是否想到我们的祖国母亲还有一位游子漂泊在外……台湾人民也同样深切的期望着……2.音乐响起,全课在鼓浪屿之波的歌声中结束,让学生进一步体会游子对故乡的依恋和挚爱。 媒体播放《鼓浪屿之波》 师生用柔美真挚的音色演唱《鼓浪屿之波》学生浓浓的乡情中出教室 升华主题,延伸教学效果

PAGE

5

--------十三册第五单元第一课时<<夜曲>>

教学对象:7年级学生

教学理念:

1、体现音乐审美体验为核心,在CAIT辅助下,通过聆听、演唱、讨论、朗诵、创作等形式引导学生主动参与音乐实践,感受思乡主题的音乐作品之美,加深对浓浓思乡情的体验,感悟音乐要素在音乐表现中的作用.

2、以音乐为主线,综合美术、诗歌、舞蹈等姊妹艺术,培养对音乐的感受力、想象力和表现力,拓宽学生在其他艺术领域的视野。

3、通过中外思乡主题的音乐的聆听和演唱,明白落叶归根,回归故乡不分国界和民族的是人类情感永恒的主题。

4、尊重学生对作品的不同感受,通过给画面起名和配背景音乐等活动,鼓励学生大胆说出对艺术作品的独特感受与见解。

5、通过为歌曲设计演唱形式及诗歌即兴创编旋律,培养学生的创造能力。

教学内容:

1、欣赏《思乡曲》第一乐段

2、学唱《夜曲》

3、为诗歌即兴创编旋律短句

教学目标:

1.在教师指导下,能分析《思乡曲》《夜曲》的旋律特点,体会浓浓的思乡情。

2.学习用轻柔暗淡的音色演唱具有浓郁思乡之情的歌曲《夜曲》。

3.学会用贴切语言大胆阐述内心对音乐的感受,进一步发展语言表达能力。

4.以思乡为主题,根据诗歌意境即兴创编旋律短句。

教学重难点:

感受乐曲浓浓的思乡之情,用忧伤轻柔、暗淡的音色表现思乡情。

教学准备:

音像资料:乐曲《思乡曲》《夜曲》歌曲《鼓浪屿之波》

美术作品:徐悲鸿的油画,作品《箫声》描述月夜景色的摄影的作品。

音像设备:多媒体,钢琴。

教学过程

教学过程 媒体使用 学生活动 设计意图

一、序曲(引导和启发)1.学生在《夜曲》的音乐声中走进音乐。2.导语:今天老师带来著名画家徐悲鸿的油画作品,《箫声》请同学们根据画面的意境,为他配背景音乐。 媒体(1)播放《夜曲》媒体(2)展示徐悲鸿的油画《箫声》播放 《喜洋洋》《姑苏行》《思乡曲》片段 随音乐走进教室感受音乐。学生静静欣赏并展开丰富的想象。在教师的引导下,用简洁的语言描述心中的感受 直插主题,创设浓郁的思乡氛围。通过画面的欣赏,初步感受思乡的气氛。鼓励学生打开想象的闸门,说出对艺术作品的独立感受与见解

二、展开(欣赏与感受)1.欣赏《思乡曲》第一部分:介绍创作背景,提示学生展开联想,感受作品的意境,并在纸上画出旋律线。2.分析《思乡曲》之所以忧愁,怀念如此强烈,是源于旋律线的下行,一句比一句低,相当于人的情绪的逐渐的低调。3.哼唱旋律主题。 媒体(3)播放《思乡曲》 学生细心聆听音乐,用线条表现对音乐的理解,感受浓浓的思乡之情。 学生交流自己对音乐的感受,分析旋律特点。随琴模唱 培养学生主动聆听音乐的习惯和分析音乐的能力,为学唱夜曲作情感铺垫。感悟音乐要素在音乐表现中的作用。熟悉主题音乐,进一步感受思乡情。

三、深入(体验)1.学生回忆思乡题材的作品并表演,导语:刚才我们欣赏的是器乐作品,那么和以前学过或听过的歌曲中有没有抒发思乡情的?能不能表演一下2.学唱《夜曲》。A导语:听了同学们的歌,老师也想起了一首俄罗斯民歌,请同学们一起体会歌的意境吧!B提问:歌曲表现了什么意境?能不能描述一下你脑海中的画面?C有感情地朗诵歌词。D教师演奏歌曲《夜曲》学生轻轻用心模唱,用手划出旋律线条。E学唱歌词F难点解决G设计歌曲演唱形式 媒体(5)播放《夜曲》 让学生可能会说出歌名或哼唱也有的学生可能会演奏。感受浓浓的思乡情展开丰富的联想,用恰当的语言说出内心对音乐的感受。使有感情地朗诵歌词。看谱学唱,手划旋律线条。相互合作设计歌曲的演唱形式(齐唱,领唱,哼鸣伴唱) 提供一个展示个人特长的舞台,把自己演唱的情绪通过歌声传递给其他学生,使大家在歌声中达到情感共鸣。进一步体会歌曲的意境。让学生把思乡之情歌声中得到升华发挥学生的创造性,加强学生间的相互合作。

四、创作与评价接龙游戏,即兴创作.。A导语:中外艺术家们用音乐作品美术作品表现了浓浓的乡情,那同学们能不能用其他方式也来表现这份思乡情呢?(组织学生讨论)教师同学生一同参与讨论,指导学生创作B.分组展示,选择其中一个方案 分组创作,人人参与,用不同形式来表现,初次尝试即兴作曲的快乐交流自己的作品,实施评价 为学生创设自由想象的空间,主动参与,发挥学生想象和创造性思维,激发创作热情,体验创作成功的快乐,尝试运用旋律下行的艺术手法,表现音乐忧伤的情绪采用发展性评价,以鼓励表扬为主,使学生在学习过程中建立自信,体验成功的喜悦培养对音乐学习的兴趣

五、小结1.导语,此时此刻,同学们是否想到我们的祖国母亲还有一位游子漂泊在外……台湾人民也同样深切的期望着……2.音乐响起,全课在鼓浪屿之波的歌声中结束,让学生进一步体会游子对故乡的依恋和挚爱。 媒体播放《鼓浪屿之波》 师生用柔美真挚的音色演唱《鼓浪屿之波》学生浓浓的乡情中出教室 升华主题,延伸教学效果

PAGE

5

同课章节目录