【解析版】高一历史(人民版)必修2:1.3古代中国的商业经济同步练习

文档属性

| 名称 | 【解析版】高一历史(人民版)必修2:1.3古代中国的商业经济同步练习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 211.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-08 22:50:35 | ||

图片预览

文档简介

高一历史(人民版)必修2:1.3古代中国的商业经济

一、单选题

1.据《中国近代经济史》统计,从乾隆二十五年(1760年)至道光十三年(1833年),英国输华商品总值年平均额由47万余两增加到732万余两,增加了15.6倍。英国从中国输入商品总值年平均额由97万余两增加到995万余两,增加了10.26倍。这反映出( )

A.“海禁”政策未得到有效执行

B.白银大量外流造成社会动荡

C.中国已经远远落后于英国

D.闭关锁国下外贸仍较快发展

2.日本所藏中国宋代提举两浙路市舶司“公凭”(官方文书)记载:泉州客商李充“自己船一只”“往日本国”,随船货物有象眼四十匹、生绢十匹、白绫二十匹及大量瓷器。该史料反映了宋代( )

A.商贸活动不再受到官府的监管

B.中日之间官民互惠贸易的繁荣

C.“朝贡贸易”体制尚未发展起来

D.“海上丝绸之路”商品外销情况

3.唐开元二十二年(734年)颁布诏令:“货物兼通,将以利用。……自今以后,所有庄宅以(及)马交易,并先用绢布续罗丝绵等,其余市价至一千以上,亦令钱物兼用。违者科罪。”该诏令在当时( )

A.打破了原有交易规范

B.抑制了土地兼并活动

C.妨碍了商品经济发展

D.顺应了经济发展趋势

4.明正德年间《姑苏志》记载,该府市镇达73个之多,以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇15里,西至震泽镇30里,南至南浔镇50里。这表明当时( )

A.工商业市镇已开始兴起

B.江南地区商品经济繁荣

C.长途贩运贸易比较发达

D.已形成发达的交通网络

5.西周时期,城市规划讲究中正有序。战国时期的《管子》一书中说:“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”战国时期的这种城市规划思想( )

A.反映当时城市规划很混乱

B.促进了市坊分区制度的形成

C.说明城市以经济职能为主

D.打破了礼制对城市发展的束缚

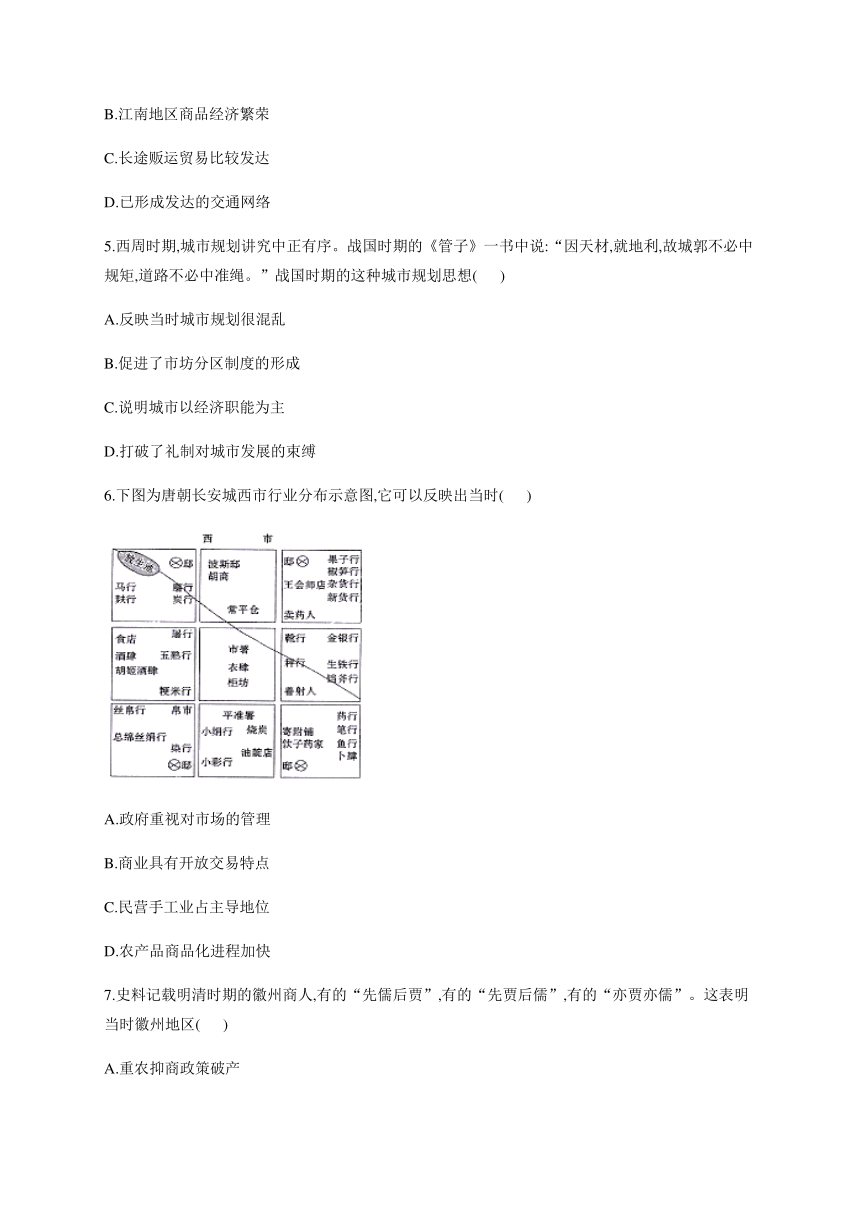

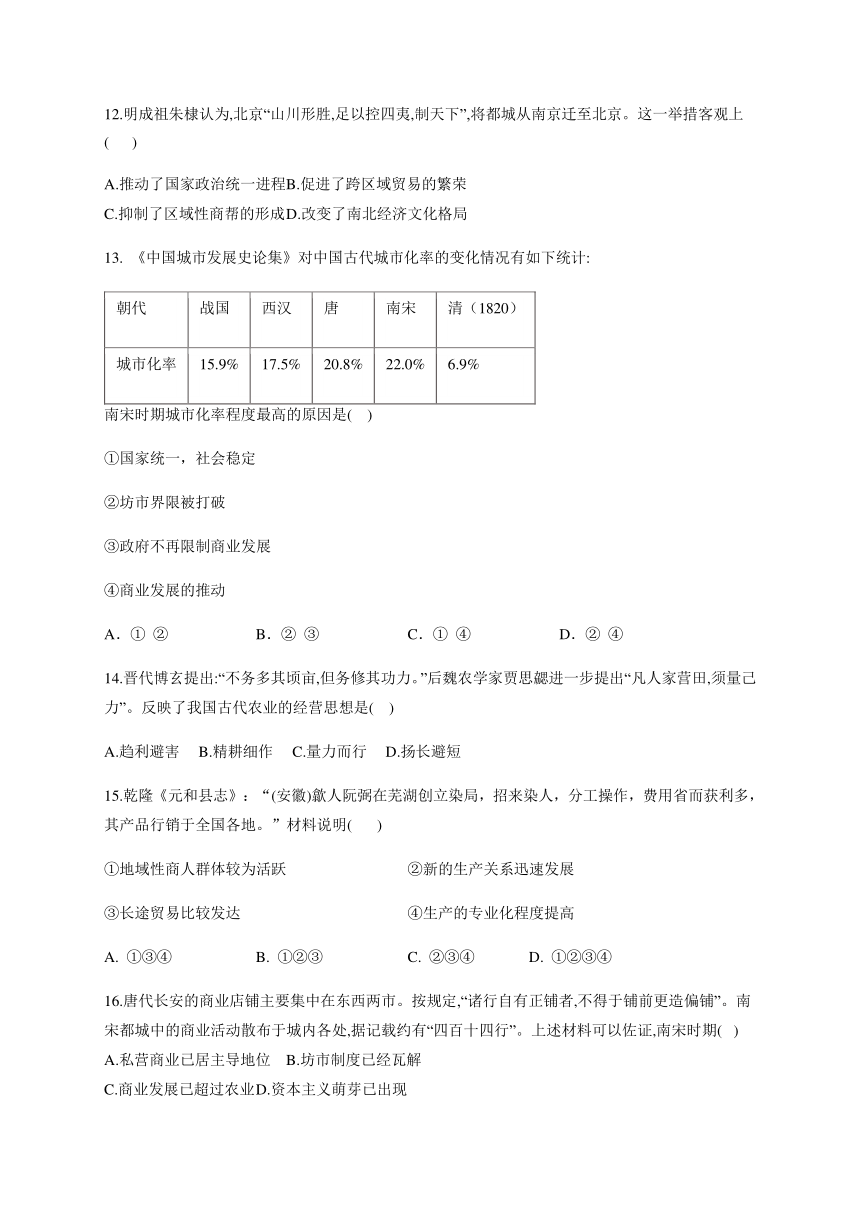

6.下图为唐朝长安城西市行业分布示意图,它可以反映出当时( )

A.政府重视对市场的管理

B.商业具有开放交易特点

C.民营手工业占主导地位

D.农产品商品化进程加快

7.史料记载明清时期的徽州商人,有的“先儒后贾”,有的“先贾后儒”,有的“亦贾亦儒”。这表明当时徽州地区( )

A.重农抑商政策破产

B.官商勾结现象严重

C.社会结构发生变动

D.商人社会地位下降

8.北宋时期,四川交子发行规则是每隔三年发行一次新纸币(称“界”),规定人民以旧换新,保证市面流通的交子总量和准备金比率不变。熙宁五年(1072年),为了应对财政危机,中央政府命令四川多发行一界交子,却并不按惯例把老一界交子回收回去,据此可知( )

A.北宋政府重视商业活动,满足市场的货币需求

B.北宋政府利用纸币,制造通胀,攫取民间财富

C.四川地区经济发达商业繁荣,货币需求量增加

D.北宋政府增发纸币,准备向全国推广四川经验

9.被孟子称为“贱丈夫”的民间商人,最初是不合法的,不能到城里市场上去交易。他们只能在野外找个土岗,“以左右望”,获取利益。后来,民间商人向政府纳过税后就可以在城里的市场上进行交易了。这一变化反映了( )

A.政府放弃重农抑商政策 B.民间商人推动商业市镇崛起

C.政府不再监管商业活动 D.民间商人可以取得合法地位

10.明中后期,有人议论,“商亦无害,但学者不当自为之,或命子弟,或托亲戚皆可”,否则一家老小都没有办法养活。这一议论反映了( )

A.农本思想被否定 B.重商主义盛行

C.传统义利观废弛 D.抑商观念削弱

11.《东京梦华录》记载:“南门大街以东,南则唐家金银铺,温州漆器什物铺,街北都亭骚相对,梁家珠子铺,御街一直南去,过州桥,两边皆居民,街东车家炭,张家酒店,次则王楼山洞梅花包子,李家香铺, 曹婆婆肉饼,李四分茶,街心市井,至夜尤盛。”由此可知宋代( )

A.城市布局依然保留市坊分离传统

B.商业经营凸显品牌特色

C.商业活动仍未突破时间限制

D.地域性的社会分工明显

12.明成祖朱棣认为,北京“山川形胜,足以控四夷,制天下”,将都城从南京迁至北京。这一举措客观上( )

A.推动了国家政治统一进程 B.促进了跨区域贸易的繁荣

C.抑制了区域性商帮的形成 D.改变了南北经济文化格局

13. 《中国城市发展史论集》对中国古代城市化率的变化情况有如下统计:

朝代 战国 西汉 唐 南宋 清(1820)

城市化率 15.9% 17.5% 20.8% 22.0% 6.9%

南宋时期城市化率程度最高的原因是(?? )

①国家统一,社会稳定

②坊市界限被打破

③政府不再限制商业发展

④商业发展的推动

A.① ② B.② ③ C.① ④ D.② ④

14.晋代博玄提出:“不务多其顷亩,但务修其功力。”后魏农学家贾思勰进一步提出“凡人家营田,须量己力”。反映了我国古代农业的经营思想是(?? )

A.趋利避害?????B.精耕细作?????C.量力而行?????D.扬长避短

15.乾隆《元和县志》:“(安徽)歙人阮弼在芜湖创立染局,招来染人,分工操作,费用省而获利多,其产品行销于全国各地。”材料说明( )

①地域性商人群体较为活跃 ②新的生产关系迅速发展

③长途贸易比较发达 ④生产的专业化程度提高

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②③④

16.唐代长安的商业店铺主要集中在东西两市。按规定,“诸行自有正铺者,不得于铺前更造偏铺”。南宋都城中的商业活动散布于城内各处,据记载约有“四百十四行”。上述材料可以佐证,南宋时期(???)

A.私营商业已居主导地位 B.坊市制度已经瓦解

C.商业发展已超过农业 D.资本主义萌芽已出现

17.东汉学者班固在《西都赋》中描绘长安“街衢洞达,闾阎且千。九市开场,货别隧分”。这里的“九市”是指(???)

A.自然形成的民间集市????????????????? B.政府管理的正规市场

C.定时一聚的庙会夜市????????????????? D.多个繁华的商业市镇

18.明清时期以徽商为代表的富商大贾广结政界要人,宴请送礼,主动“捐帑”、“报效”……或以捐纳的方式,谋一“功名”虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔“光宗耀祖”,投资科举,以摆脱“贱籍”。这反映出(?? )

A.明清商帮势力强大 B.官商勾结是徽商崛起的重要原因

C.获取功名是富商大贾经商的最终目的 D.明清富商大贾难成社会革新的力量

19.明宪宗成化二十一年(1485年)规定:“轮班工匠,有愿出银价者,每名每月南匠出银九钱,免赴京……北匠出银六钱,到部随即批放。不愿者,仍旧当班。”嘉靖四十一年(1562年)进一步规定:“将该年班匠通告折价类解,不放私自赴部投当”。这种纳银代役的政策(???)

A.有利于明代商品经济的发展 B.加重了劳动人民的负担

C.加强了工匠对国家的人身依附 D.增加了政府财政收入

20.明清小说中很多作品把“情”和“欲”放在“理”和“礼”之上,充分肯定人的感情和欲望的合理性,抨击门当户对的传统婚姻观念。这主要是因为( )

A.市民阶层发展 B.礼教地位动摇 C.社会道德败坏 D.小说创作繁荣

21.中国古代有交易必须在“市”里进行和“日中为市”的严格限制,此限制被打破始于( )

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

二、材料题

22.阅读材料,完成下列要求。

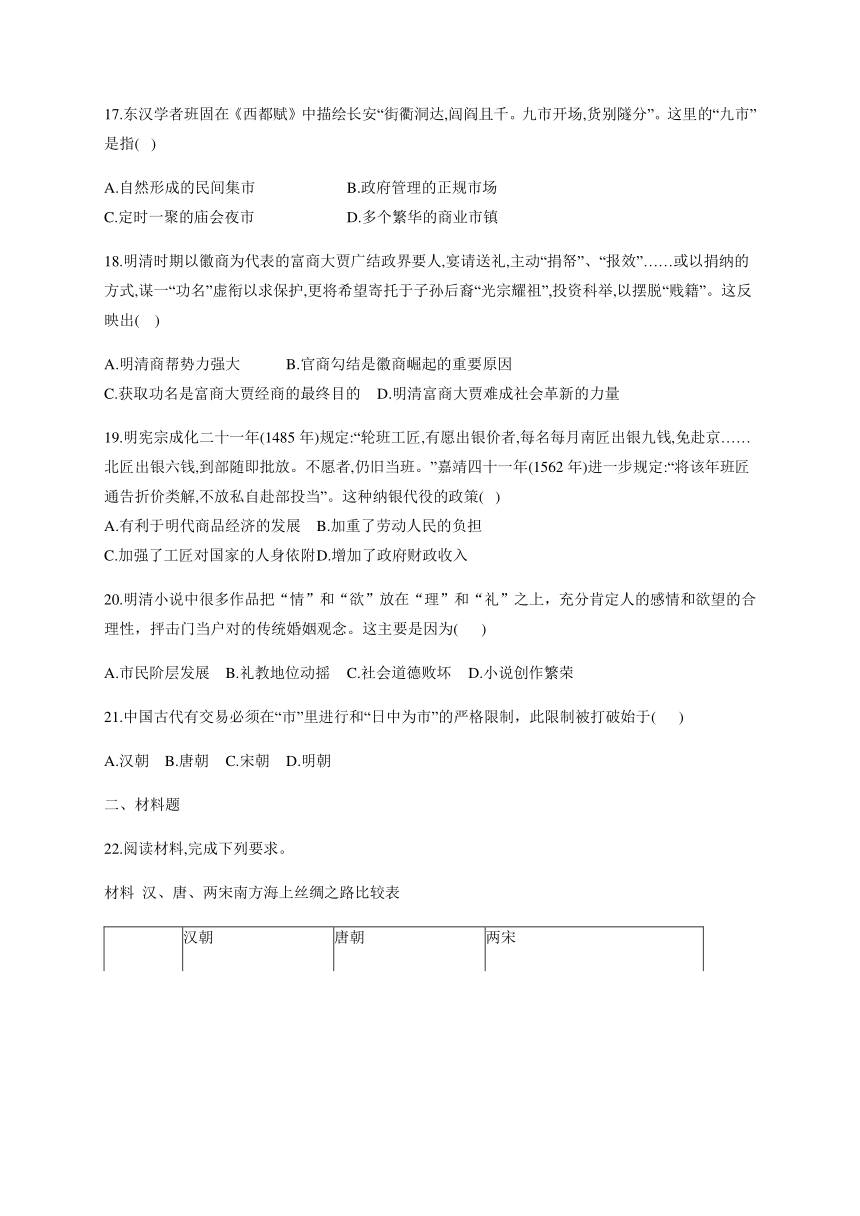

材料 汉、唐、两宋南方海上丝绸之路比较表

汉朝 唐朝 两宋

路线 从今天广东出发,可达东南亚和南亚 从泉州和广州等地南下, 可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海,可与大食 (阿拉伯帝国)相通 从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线

管理 汉在徐闻县南七里(今广东徐闻县)置 左右侯官 唐玄宗在广州设市舶使后,几乎包揽了全部的内海贸易。对 朝贡使团则只准许使者及随从二人入京觐见 在广州、泉州、明州、杭州、密州等 12处设有市舶司, 专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物

货物 汉武帝时有外国使者来进献,汉武帝 派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、碧琉璃、 奇石、异物 主要货物为丝绸、瓷器、 漆器等输出 品及胡椒、香料、珠宝、象牙等输入品 进出口货物有400 多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、 药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等,外贸分官营与私营,以后者为主

据材料提取海上丝绸之路的两条信息,并结合所学知识予以分析说明。

23.感受古代中国的商业文化.

(1)步骤一:中国是丝绸的故乡。在遥远的古代,中国的丝绸经过许多人的努力,贩运到世界很多地方。请讲述马可·波罗回国的路线及可能携带的商品。

(2)步骤二:唐宋以来,中国古代城市发展出现了新的变化。

图示中的三座城市在各自历史时期分别具有怎样的地位?反映出的城市发展趋势是什么?

(3)步骤三:综合以上信息并结合教材知识,概括中国古代商业发展的特点。

参考答案

1.答案:D

解析:

2.答案:D

解析:

3.答案:C

解析:

4.答案:B

解析:

5.答案:D

解析:西周遵循周礼,城市规划讲究中正有序,战国时期的《管子》一书中主张“城郭不必中规矩,道路不必中准绳”,强调因地制宜规划城市,实用性更强,从而促进城市的发展,有利于打破礼制对城市发展的束缚,故D正确。材料中城市规划标准改变,不是混乱,故A错误;材料中没有按照市坊分区标准进行设置,故B错误;战国时期的城市仍然是以政治功能为主,故C错误。

6.答案:A

解析:

7.答案:C

解析:

8.答案:B

解析:

9.答案:D

解析:依据所学知识可知,重农抑商政策是中国古代的基本国策,在整个封建政府一直采取重农抑商政策,监管商业活动,故A、C项错误;材料没有体现出商业市镇的崛起,故B项错误;“民间商人向政府纳过税后就可以在城里的市场上进行交易了”说明民间商人纳税后就取得了合法地位,故D项正确。

10.答案:D

解析:据材料“学者不当自为之”,可得出抑商观念仍然存在,农本思想没有被否定,故A项错误;据材料“学者不当自为之”,可得出抑商观念仍然存在,重商主义并未盛行,故B项错误;据材料“学者不当自为之”,可得出传统重义轻利的观念仍然存在,没有废弛,故C项错误;据材料“商亦无害”,可得出传统抑商观念有所削弱,故D项正确。

11.答案:B

解析:材料中说明宋代南门大街商业经营的类别和种类众多,但是经营都是分类进行王楼山洞梅花包子、李家香铺、曹婆婆肉饼、李四分茶”体现出品牌的特点,故B正确;宋代打破传统商业模式,故A和C错误;区域经济模式不符合材料主旨,故D错误。

12.答案:B

解析:本题考查明成祖迁都北京的影响,明成祖时明朝早已实现统一,故A项错误;迁都北京后,需要南方物资支持,客观上有利于南北经济交流,B项正确;C项与材料无关,排除;明成祖迁都后并没有改变南北经济文化格局,D项错误。

13.答案:D

解析:南宋时期并不是国家统一,社会稳定,①错误;据所学知识,③政府不再限制商业的发展的说法错误,因为政府对商业的发展总体上是控制的,但不是不再限制,根据材料中的表格所提供的朝代,与南宋进行比较不难发现, ②④是城市化率程度最高的原因。选择D符合题意。

14.答案:B

解析:“不务多其顷亩,但务修其功力”意思是田地不在于多,而在于是不是在田地上下大工夫。“凡人家营田,须量己力”意思类似。因此可以看出我国古代农业的经营思想是精耕细作,反对粗放型农业生产。故选B。ACD均与材料意思相差很远。

15.答案:A

解析:由材料中"(安徽)歙人阮弼"可知他是安徽人,属于徽商,故①符合题意。由"产品行销于全国各地" 可知③符合题意。由"分工操作"可知生产的专业化程度提高,④符合题意。清朝时期资本主义萌芽虽然有所发展,但远达不到迅速发展的程度,故②不正确。

16.答案:B

解析:本题考查唐宋的坊市制度,意在考査考生最大限度地获取有效信息并进行准确解读的能力。由材料信息可知唐都长安的商店铺基本集中于东市、西市,且对商铺的设置有严格规定。南 宋时都城中的商业活动散布于城内各处,由此可见此时坊市制 度已经瓦解,故本题选B项。

17.答案:B

解析:

18.答案:D

解析:本题考查古代中国明清时期商帮及其状况的认识。由材料关键信息“广结政界要人,宴请送礼”、“要将希望寄托于子孙后裔‘光宗耀祖’“等,材料主旨即能够体现明清时期商帮观念的落后,难成社会革新的力量,D项符合题意。材料主旨无从体现A项;BC两项表述本身错误,排除。故本题正确答案选D。

19.答案:A

解析:依据题干材料可知,反映的是轮班匠服役可以纳银代役,这有利于促进商品经济的发展,故A项正确.纳银代役保证了农民的生产时间,减轻了人民的负担,故B项错误.纳银代役说明封建国家对工匠人身依附关系减弱,故C项错误.D项不是题干材料的主旨,应排除.故选A

20.答案:A

解析:本题考查明清小说。根据材料“充分肯定人的感情和欲望的合理性”并结合所学可知,明清之际商品经济发展,市民阶层壮大,“充分肯定人的感情和欲望的合理性”符合市民文化的需要,故A项正确;当时宋明理学仍是统治思想,而且明清实行文化专制,礼教地位并未动摇,故B项错误;道德败坏与材料“充分肯定人的感情和欲望的合理性”理念不符,故C项错误;D项是明清市民文化发展的表现,不是原因,排除。

21.答案:C

解析:汉朝和唐朝对市的管理比较严格,在设置的时间、地点和管理上都比较严格,“日中为市”的严格限制没有被打破, 故A、B项错误:宋朝商品经济发达,市比较繁荣,政府放松了对市的管理,夜市、晓市繁荣,“日中为市”的严格限制被打破,故C 项正确;题干要求是始于什么时候,明朝并不是最早,故D项错误。

22.答案:信息一:后代路线比前代更发达。说明:汉代可达东南亚和南亚,唐朝和两宋可达波斯湾、红海,两宋还可达非洲东海岸。这主要是由于唐朝及两宋时期经济的发展,造船与航海技术的提高,经济重心的南移。

信息二:朝贡贸易转化为市舶贸易,对外贸易的经济职能增强。说明:汉、唐、宋都有朝贡贸易,如汉朝有外国使者“进献”,唐朝对朝贡使团进行限制,宋朝官营贸易。宋代市舶司专司货物税,外贸以私营为主,商品种类多为生活用品。这些说明对外贸易的经济职能增强了。从原因上看,唐朝经济发达,文化繁荣,对外实行较开放的政策;南宋偏安东南,财政开支大,因此重视海外贸易,通过征收商业税解决财政问题。

信息三:管理越来越规范。说明:汉代设官员管理,唐朝设市舶使,到了两宋,不仅设市舶司,还有相关的法律,对官员也有一定的限制。

解析:

23.答案:(1)路线:从中国长安沿丝绸之路经中亚和西亚到达欧洲的威尼斯。商品:丝绸、瓷器等

(2)长安是唐朝的政治文化中心,也是全国的商业大都会;汴京是北宋的政治文化中心,也是最大的商业都会,城市商业高度发展;大都是元朝的政治中心、文化中心和商业大都市。

趋势:由政治中心向经济中心转变,城市商品经济不断发展。

(3)①阶段性特征明显,各个时期的发展极不平衡,到宋元时期空前繁荣;②国内贸易、边境贸易和对外贸易全面繁荣;③类似于银行的柜坊、汇票的飞钱和纸币很早就出现了;④受重农抑商政策的制约,其发展艰难而曲折,政府对商业的控制逐渐减少;⑤与农业、手工业的发展紧密相连、相辅相成。

解析:

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航