现代文阅读《深入解读,延伸探究》课件(幻灯片26张)

文档属性

| 名称 | 现代文阅读《深入解读,延伸探究》课件(幻灯片26张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 541.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-10 11:11:10 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

主讲人:黄清塘

深入解读,延伸探究

CONTENTS

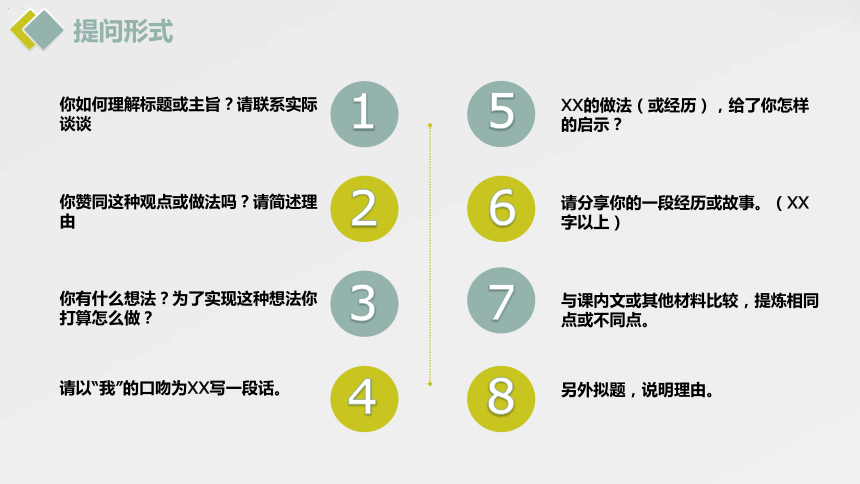

提问形式

Part 01

解题技巧

Part 02

经典例题

Part 03

题组演练

Part 04

目 录

01

提问形式

你如何理解标题或主旨?请联系实际谈谈

你赞同这种观点或做法吗?请简述理由

你有什么想法?为了实现这种想法你打算怎么做?

XX的做法(或经历),给了你怎样的启示?

请分享你的一段经历或故事。(XX字以上)

与课内文或其他材料比较,提炼相同点或不同点。

提问形式

请以“我”的口吻为XX写一段话。

另外拟题,说明理由。

1

2

3

4

5

6

7

8

02

解题技巧

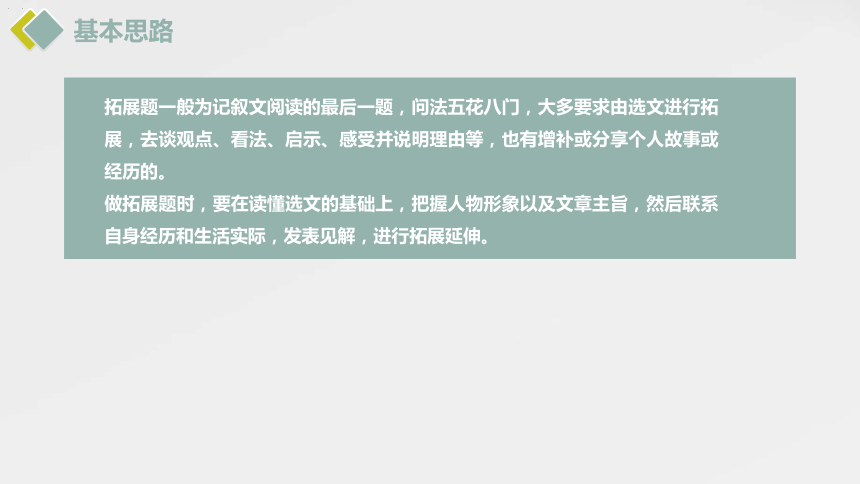

拓展题一般为记叙文阅读的最后一题,问法五花八门,大多要求由选文进行拓展,去谈观点、看法、启示、感受并说明理由等,也有增补或分享个人故事或经历的。

做拓展题时,要在读懂选文的基础上,把握人物形象以及文章主旨,然后联系自身经历和生活实际,发表见解,进行拓展延伸。

基本思路

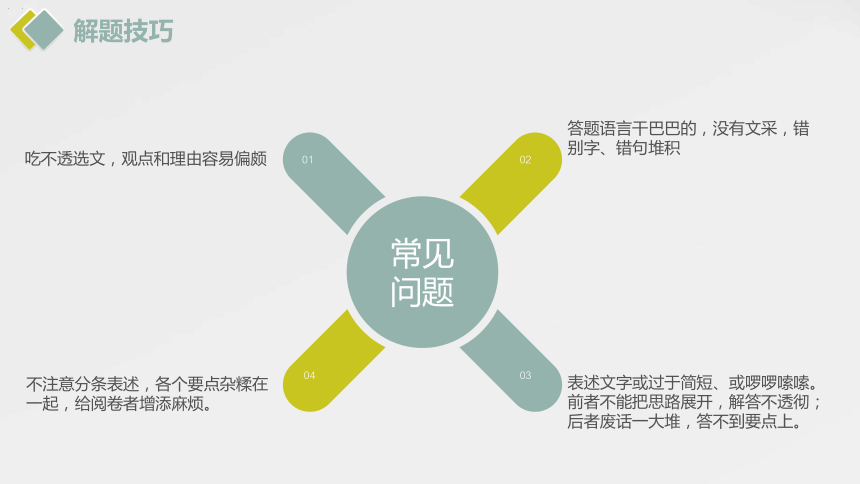

常见

问题

01

吃不透选文,观点和理由容易偏颇

02

03

04

解题技巧

答题语言干巴巴的,没有文采,错别字、错句堆积

表述文字或过于简短、或啰啰嗦嗦。前者不能把思路展开,解答不透彻;后者废话一大堆,答不到要点上。

不注意分条表述,各个要点杂糅在一起,给阅卷者增添麻烦。

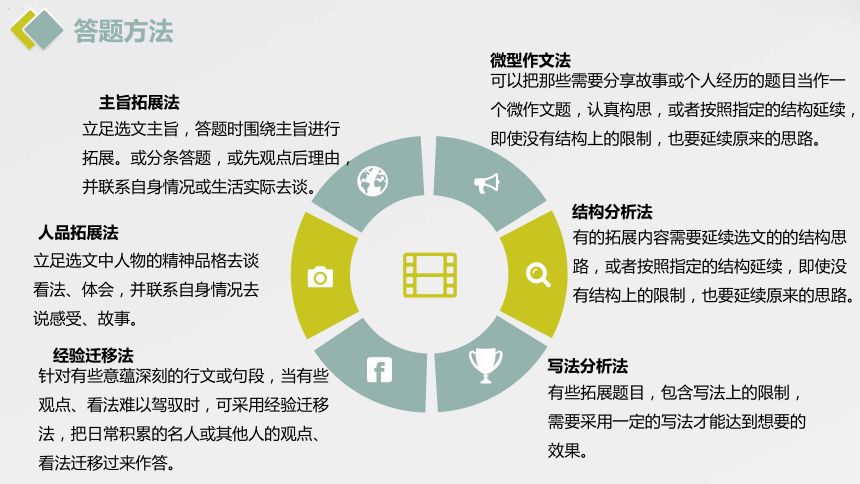

微型作文法

可以把那些需要分享故事或个人经历的题目当作一个微作文题,认真构思,或者按照指定的结构延续,即使没有结构上的限制,也要延续原来的思路。

结构分析法

有的拓展内容需要延续选文的的结构思路,或者按照指定的结构延续,即使没有结构上的限制,也要延续原来的思路。

写法分析法

有些拓展题目,包含写法上的限制,需要采用一定的写法才能达到想要的效果。

主旨拓展法

立足选文主旨,答题时围绕主旨进行拓展。或分条答题,或先观点后理由,并联系自身情况或生活实际去谈。

人品拓展法

立足选文中人物的精神品格去谈看法、体会,并联系自身情况去说感受、故事。

经验迁移法

针对有些意蕴深刻的行文或句段,当有些观点、看法难以驾驭时,可采用经验迁移法,把日常积累的名人或其他人的观点、看法迁移过来作答。

答题方法

01

02

04

03

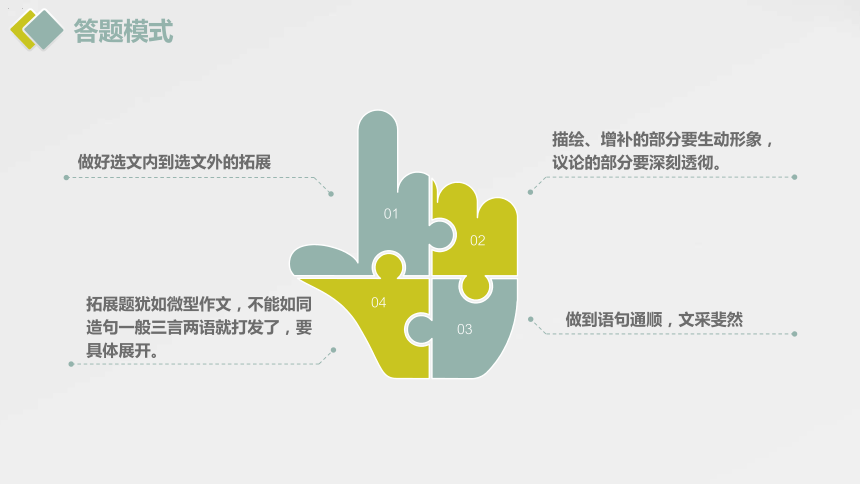

做好选文内到选文外的拓展

拓展题犹如微型作文,不能如同造句一般三言两语就打发了,要具体展开。

描绘、增补的部分要生动形象,议论的部分要深刻透彻。

做到语句通顺,文采斐然

答题模式

03

经典例题

严教授和他的葱油饼

亦师亦父的严教授去了。他到我梦里来过,渊博严格,目光清漱,一如从前。

十七年前,我到美国留学。面临的现实与理想中的美国梦大相径庭,我像只迷失的土拨鼠一样惆怅。

所幸,与严教授和他的葱油饼在异乡不期而遇,让那段时光变得温暖、生动、有滋有味。

留学之初,由于学业繁重,疲于应付,选课时就想偷懒,挑一门“中国文学”,窃以为中文到底是母语,拿个“A”应该不难。

??? 授课老师是位清癯的华人长者,银灰短发,清澈的目光透看世事洞明的智慧。

??? 他开门见山:“我是严光裕,诸位选这门课无非两种,或是有情怀,或是想轻松拿学分。”到底是老江湖,一句话就说到我心里去了。

??? “这门课要想拿‘A',无他,热情而已!”这简单的开场白,直到今天仍犹弦在耳。

??? 严教授常在课堂上突然提问,题目刁钻,要求严格。我在他门下如履薄冰,不敢稍有懈怠。

??? 后来我才知道,他原是江南水乡诗礼传家的公子。我见过他年少时的照片,一个翩翩美少年,长衫芒鞋,目光清澈。他志学之年随家人移居他乡,后远渡重洋,教书育人,著文立说,人生经历丰富而曲折。

2014

2014

经典例题

??? 同窗们公认严教授有三绝:一绝,学识渊博,经史子集、汉唐名家,莎士比亚、左拉歌德,杂书小说、野叟村言,他都广泛涉猎,授课时旁征博引,精彩纷呈;二绝,英文功力深厚,书写精巧优雅,口语流利地道;三绝,板书漂亮,规整遒劲,堪比书上的印刷体。

??? 可在我心中,严教授还有第四绝——他亲手烙的葱油饼,且位居四绝榜首。

??? 严教授的葱油饼丝丝缕缕、层层叠叠,咸香、鲜香、齿颊留香,令人一见亲切、再见倾心,留待以后的如寄浮生里慢慢回味。

??? 初次去严教授家吃葱油饼,缘于一节电影欣赏课。

??? 中国文学课照例有电影欣赏。记得那次观看的电影,讲述的是几个少年离开家乡去城市游历,在流离中成长的故事。在他们身上,我隐约看见自己的影子,百感交集。突然,我最先被严教授问到电影观感。“他们是要回去的,我也必定要回去的。他们迷惘的青春无处安放,我……离乡的孤独、学业的忧烦、前途的不确定竟让我一时语塞。我颓然坐下。下课后,我想说点什么,严教授摆摆手:“晚上去家里吃饭吧。”

??? 满桌的菜肴,盖不住葱油饼的香气。微黄的外皮泛着油光,薄得透明,可以看见里面镶嵌的老绿的葱花。

??? “当年离开江南后,一家人失了生计。我父亲就靠一间葱油饼铺子,养活三代人。我十多岁时一放学就到

2014

2014

经典例题

店里帮忙,是家传的手艺。”或许是因为记起那段艰难却快乐的时光,他的脸上浮现出孩子般灿烂的笑容。

????? “葱油饼也是我最心爱的美食,”我深有共鸣,“小时候物资匮乏,难得吃一顿母亲烙的葱油饼,嘴巴能香好几天。”

????? “那就常来吧。”他清澈的目光满是温暖。

??? 从此,严教授的葱油饼香味深深印在我的唇齿间、心坎上。慢慢地,我觉得日子并不难熬,反而每一天都生出些欢喜来。

??? 相聚的日子总是仓促。来年夏天,我接到另一所大学的入学通知,必须很快去报到。

??? “这样快?”严教授很意外。

??? “是学生签证的问题,”我像做错事一样,嗫嚅着,“不得不转学,没想到这么紧迫。”

??? 临行前,严教授把结业成绩递到我手中,一个亮丽的“A”:“你有文学天分,又刻苦,虽不从事这行,也别轻易放弃对中国文学的热爱。人在海外,这就是你和祖国血脉相连的脐带。”他清澈的目光中装满了殷切的叮嘱。

??? 到纽约后,学习、毕业、找工作、女儿出生,人生大事接踵而至,很长一段时间和严教授只能电邮往来。

2014

2014

经典例题

??? 直到七年前,我和妻子从纽约去看严教授。他的头发已经全白,目光依旧清澈。见到我们,他喜悦得像个孩子。他问我的近况,问孩子可好。殷切地叮嘱千万不要放松孩子的中文教育,我告诉他,女儿在家里全用中文对话,且认识几千个汉字,他显得很欣慰。

??? 他一定要亲自下厨烙葱油饼。和面时,妻子凑过去请教,说尝试过许多次,烙出来的葱油饼总差点味,不知诀窍何在。他颇自得地笑起来,耐心向她传授烙饼的窍门,怎样制作油面,怎样三翻六转,指画口授,不厌其详。眼前场景,让我恍惚又回到中国文学课堂上,那清癯而渊博的长者,对他的学生真诚地说:“无他,热情而已!”

??? 他是一个充满热情的人,对葱油饼如是,对学问如是,对门人弟子如是,对祖国故里亦如是。

??? 2013年,从祖国北京传来消息,国家主席习近平提出“让居民看得见山,望得见水,记得住乡愁”的理念。翌日,它就变成严教授的电邮签名档。耄耋之年的他阅尽沧桑,却对这句话情有独钟,其中一定有些什么深深触动他的灵魂。

??? 来年,那个上午,狂风裹挟着冷冷的雨珠子敲打窗棂,乱人心魄。忽然接到师母来电,说严教授于七天前仙逝,遵奉遗嘱,未惊动亲友,骨灰撒入太平洋,一切妥帖,不必挂念。

2014

2014

经典例题

??? 放下电话,我呆坐半晌,悲从中来,泪湿衣襟。

??? 往事像电影一般,舒缓而沉重地从心底浮现。那个目光清澈的翩翩少年,从唐诗里的江南走来,走进锦瑟青春,走进经史子集,走进美国的校园,走进莎翁的宇宙,走进白发如雪,走进深不可测的太平洋。

??? 前尘种种,清晰如昨,好像从未离开过。

??? 我如此想他。

2014

2014

经典例题

葱油饼再美味,毕竟是家常食品,在“我”心中却“位居四绝榜首”;一部刻印粗拙的《山海经》,在鲁迅笔下却是“最为心爱的宝书”;同样,《社戏》中那夜的豆和戏好得“实在再没有”了……一定有某种原因让这饼、这书、这豆、这戏变得如此特别。请先提炼其共同原因,再以本文和《阿长与<山海经>》为例阐述。(6分)

答:因为这些物品都表达了在特定的情境下特殊的情意。本文中,葱油饼是“我”小时候物质匮乏时“最心爱的美食”;在“我”留学之初迷惘、孤独时,严教授的葱油饼让“我”感受到父亲般的温暖;同时,葱油饼还寄托了同为海外游子的“我”和严教授对亲人、对故土的眷念。《阿长与(山海经)》中,《山海经》是在别人不肯做或不能做时,由粗鄙、没文化、连书名都说不清的保姆长妈妈为“我”买来的,这本书饱含了长妈妈对“我”质朴的关怀。

赠品

①他去面馆吃面的时间,总是比别的同学晚二十分钟。

②面馆开在学校附近,夫妻店,很小的店面,很简单的清水煮面。面有两种,一种卧一个荷包蛋,五毛钱;一种仅仅是清水煮面,三毛钱。

③他只要三毛钱的。

④父母都是农民。三毛钱的清水煮面对他来说,已够奢侈。

⑤晚去二十分钟,面馆里就不会再有他的同学。他坐下,要一碗三毛钱的清水煮面,慢慢吃。如此几次,再去,他便发现面里面卧着一个蛋。他对男人说,我只要清水煮面。男人说,蛋是赠品。他说谢谢,坐下来,静静地把蛋吃掉。他很清楚三毛钱与五毛钱的清水煮面的区别,很清楚所谓的赠品不过是老板的谎言,可是他从来不说。正是长身体的时候,他需要一个荷包蛋,更需要男人的怜悯。

⑥他在镇上读了三年初中。几乎每天中午,他都会得到男人送他的一个荷包蛋。

⑦后来他去县城,去省城,读高中,读大学,开公司,去更大的城市发展,事业做得越来越大。他常常想起那个荷包蛋,想起那个面馆,想起男人和女人,想起三年的初中时光。也曾动了回去看看的念头,可是

2014

2014

经典例题

最终,他还是没有回去。生活里有太多比感恩更重要的事情,何况他认为时间过去那么久,面馆肯定早已不在。

⑧终于,春天的时候,他万念俱灰,回到小镇。他没有别的奢求,只想找回那碗清水煮面的味道。

⑨很意外,面馆还在,男人和女人还在。他走进去,他们却不再认识他。他们已经很老,面的味道却没有变。那天他一个人要了两碗面,加蛋,花掉十块钱。这世上总有些廉价的快乐,两碗加蛋的清水煮面就是。

⑩男人将面端给他,又送他一碟咸菜。这是赠品,很下饭。男人笑着对他说。

?他静静地吃着面,听男人与女人聊天。房东决定收回房子,然后将面馆变成一栋楼房,所以,一个月以后,小饭馆将不得不关闭──楼房租金太高,仅凭他们这点微薄的收入,已经不能留在这里继续将面馆经营下去。

?吃完面,付钱,他静静离开。他没有说起多年以前的那个荷包蛋,他觉得有些事,应该永远封存。不管是愧疚、感恩,还是帮助。

?他在小镇上住了半个多月,每一天,都会去面馆吃一碗加蛋的清水煮面。小镇已无亲人,然而每次走在街头,他都能寻到一种踏实的感觉。他知道,这是因为多年以前的那个荷包蛋,以及一碗最简单却是最纯

2014

2014

经典例题

真的清水煮面。

?离开小镇那天,照例,他去面馆,点一碗加蛋的清水煮面,男人也照例送他一碟咸菜。他吃完面,将钱压在碗底,静静离开。小镇从此与他永别,或许,人生也从此与他永别。他将回到他的城市,住进医院,打败病魔,或者被病魔打败。一个月以前他被检查出绝症,那一刻,他毫无缘由地想起了那碗清水煮面。

?空碗下面,压着十块钱,一封信,还有一个房产证。房产证上写着他的名字,他却将房子送给了男人。他在信里说,不管男人相不相信,过去的这么多年,那碗加蛋的清水煮面给了他太多。现在,他买下这栋开着面馆的房子,面馆将永远不会关闭。

?这是那碗水煮面的赠品。信末,他这样说。

2014

2014

经典例题

1.“赠品”是贯穿本文的线索。仔细阅读全文,完成下列表格。

赠品 赠送对象 赠送原因

他

咸菜 他 体贴顾客

房子

荷包蛋

关心(怜悯)他

卖面的男人

感恩(回报)

2.阅读第⑦段,说说划线句子中“他还是没有回去”的原因。

经典例题

3.本文构思精巧,值得细细品读。当你读到第⑧段中“他万念俱灰”一句时,你会产生怎样的疑问?请从后文中找到答案,并说说这样写的好处。

疑问:???????

答案:???????????????

好处:

4.开面馆的男人见到这封信后会有怎样的反应呢?请你根据文章内容,展开想象,描绘出他的心理及表现。100字以上。

“没有回去”是因为生活里有太多比感恩更重要的事情要做。他认为时间过去那么久,面馆肯定早已不在。

为什么万念俱灰?

被检查出绝症。

设置悬念,激发读者兴趣。

男人看完信后激动不已,手紧紧攥住信纸:我们的小面馆终于保住了,生活又有了着落。想不到当年的一个善举竟然得到了这么丰厚的回馈,真是好人有好报啊!他回忆着那个清瘦的少年默默吃面的样子,心里想着一定要将小面馆经营得更好,将善心继续传递下去。看来,老人们常说的“但行好事,莫问前程”是很有道理的。

04

题组演练

题组演练

基础过关

达标测评

素养提升

《“寄不够”的信》

《灶糖》

《大声地生活》

《一个人的麦田》

《出类拔萃的秘密》

灶 糖

①每年的农历腊月二十三是传统民俗中祭灶的日子,这天,许多地方的人家都要吃灶糖。

②其实,灶糖是用糯米和麦芽糖为原料做成的。我的老家过去就做灶糖,听说当年曾经在京城受到过皇帝的亲口夸奖。我小时候在乡下老家吃过家里人自己做的灶糖,那种酥脆而香甜的味道,如今回忆起来还让人想流口水。

③记忆中,我的童年生活并不富裕,可是,一到年底,村里家家户户几乎都要动手做灶糖。其实,做灶糖的过程非常复杂和烦琐,然而,就是在这种忙碌和辛苦中,才有了收获和品味的快乐,才有了浓郁的过年的氛围。

④一进入腊月,家里就买来了糯米,浸泡上几天,放到笼屉里面蒸半天,蒸熟后摊到苇子编织的席子上,放在阳光下晒。

⑤那时,我很喜欢站在阳光里看那些亮晶晶、油光光的糯米,它们浸润在灿烂的阳光里,似乎很安静,像一个个美丽的小精灵。

⑥几天后,把晒干的糯米放到石碾上,让老牛拉着石碾细致地碾着。村头的碾坊到了这时总是非常热闹,

2014

2014

题组演练

笑语不断,朝夕之中,在“吱扭吱扭”的石碾声里,糯米的芬芳四处弥漫。碾过一番之后,糯米成了扁平的形状,显得格外晶莹剔透,闪烁着玉的莹润光彩。接着,把碾过的糯米再继续放到阳光下去晒,晒过两天,将糯米放到大铁锅里炒。木柴的小火不紧不慢地烧,用木制的铲子来回翻动锅里的糯米,慢慢地,糯米变成了雪白色,体积也大了许多,挡不住的香味直往鼻子里钻。炒好糯米后,把用麦芽熬制成的糖稀融化了,倒入炒好的糯米中,拌匀,有时候为了增加甜味,可以再适当放一些白糖。拌好后,洒一些芝麻,放进木质的模子里压实,然后,用刀切割开来,灶糖就做成了。

⑦到了腊月二十三这天,村子里的人都喜滋滋地品尝着自己做的灶糖,老人们会笑着对孩子们说:“这是过去皇帝吃过的好东西,在以前是很稀罕的哩……”

⑧如今,乡下老家已经不做灶糖了,到了腊月二十三,我也不大喜欢吃那些买来的灶糖了。可是,每当年节到来的时候,我总是会想起童年时在老家吃灶糖的情景,想起那时乡亲们做灶糖时忙碌而快乐的气氛。

⑨忽然觉得,在我的人生中,在乡下老家品味灶糖真的是一种美好而难得的享受。

2014

2014

题组演练

1、为什么说“在乡下老家品味灶糖真的是一种美好而难得的享受”?

题组演练

2、体会下面句子中加点词语“钻”的妙处。(4分)

糯米变成了雪白色,体积也大了许多,挡不住的香味直往鼻子里钻。

3、第②段和第⑦段都写到皇帝与灶糖的故事,试从结构和内容上分析这样写的作用。(6分)

“美好”是因为老家的灶糖酥脆而香甜,非常好吃;做灶糖的过程充满了收获和品味的快乐,营造了浓郁的过年氛围。“难得”是因为童年时的生活并不富裕,一年之中只有在祭灶的时候才能吃到灶糖;如今,乡下老家已经不做灶糖了。

写出了炒糯米时香味之浓烈,烘托了欢乐的气氛。

在结构上起到前后呼应的作用;在内容上侧面突出灶糖的好吃与珍贵。

题组演练

4、说说你家乡过年的一种习俗,并说说这种习俗寄托了人们怎样的期盼。(6分)

送灶神。每到腊月二十三,家乡家家户户都要祭祀灶神,因为人们认为祭祀过的灶王爷上天后会在玉皇大帝面前美言几句,这样便会给家里带来幸福,可保佑来年一家平安。

谢谢大家

主讲人:黄清塘

深入解读,延伸探究

CONTENTS

提问形式

Part 01

解题技巧

Part 02

经典例题

Part 03

题组演练

Part 04

目 录

01

提问形式

你如何理解标题或主旨?请联系实际谈谈

你赞同这种观点或做法吗?请简述理由

你有什么想法?为了实现这种想法你打算怎么做?

XX的做法(或经历),给了你怎样的启示?

请分享你的一段经历或故事。(XX字以上)

与课内文或其他材料比较,提炼相同点或不同点。

提问形式

请以“我”的口吻为XX写一段话。

另外拟题,说明理由。

1

2

3

4

5

6

7

8

02

解题技巧

拓展题一般为记叙文阅读的最后一题,问法五花八门,大多要求由选文进行拓展,去谈观点、看法、启示、感受并说明理由等,也有增补或分享个人故事或经历的。

做拓展题时,要在读懂选文的基础上,把握人物形象以及文章主旨,然后联系自身经历和生活实际,发表见解,进行拓展延伸。

基本思路

常见

问题

01

吃不透选文,观点和理由容易偏颇

02

03

04

解题技巧

答题语言干巴巴的,没有文采,错别字、错句堆积

表述文字或过于简短、或啰啰嗦嗦。前者不能把思路展开,解答不透彻;后者废话一大堆,答不到要点上。

不注意分条表述,各个要点杂糅在一起,给阅卷者增添麻烦。

微型作文法

可以把那些需要分享故事或个人经历的题目当作一个微作文题,认真构思,或者按照指定的结构延续,即使没有结构上的限制,也要延续原来的思路。

结构分析法

有的拓展内容需要延续选文的的结构思路,或者按照指定的结构延续,即使没有结构上的限制,也要延续原来的思路。

写法分析法

有些拓展题目,包含写法上的限制,需要采用一定的写法才能达到想要的效果。

主旨拓展法

立足选文主旨,答题时围绕主旨进行拓展。或分条答题,或先观点后理由,并联系自身情况或生活实际去谈。

人品拓展法

立足选文中人物的精神品格去谈看法、体会,并联系自身情况去说感受、故事。

经验迁移法

针对有些意蕴深刻的行文或句段,当有些观点、看法难以驾驭时,可采用经验迁移法,把日常积累的名人或其他人的观点、看法迁移过来作答。

答题方法

01

02

04

03

做好选文内到选文外的拓展

拓展题犹如微型作文,不能如同造句一般三言两语就打发了,要具体展开。

描绘、增补的部分要生动形象,议论的部分要深刻透彻。

做到语句通顺,文采斐然

答题模式

03

经典例题

严教授和他的葱油饼

亦师亦父的严教授去了。他到我梦里来过,渊博严格,目光清漱,一如从前。

十七年前,我到美国留学。面临的现实与理想中的美国梦大相径庭,我像只迷失的土拨鼠一样惆怅。

所幸,与严教授和他的葱油饼在异乡不期而遇,让那段时光变得温暖、生动、有滋有味。

留学之初,由于学业繁重,疲于应付,选课时就想偷懒,挑一门“中国文学”,窃以为中文到底是母语,拿个“A”应该不难。

??? 授课老师是位清癯的华人长者,银灰短发,清澈的目光透看世事洞明的智慧。

??? 他开门见山:“我是严光裕,诸位选这门课无非两种,或是有情怀,或是想轻松拿学分。”到底是老江湖,一句话就说到我心里去了。

??? “这门课要想拿‘A',无他,热情而已!”这简单的开场白,直到今天仍犹弦在耳。

??? 严教授常在课堂上突然提问,题目刁钻,要求严格。我在他门下如履薄冰,不敢稍有懈怠。

??? 后来我才知道,他原是江南水乡诗礼传家的公子。我见过他年少时的照片,一个翩翩美少年,长衫芒鞋,目光清澈。他志学之年随家人移居他乡,后远渡重洋,教书育人,著文立说,人生经历丰富而曲折。

2014

2014

经典例题

??? 同窗们公认严教授有三绝:一绝,学识渊博,经史子集、汉唐名家,莎士比亚、左拉歌德,杂书小说、野叟村言,他都广泛涉猎,授课时旁征博引,精彩纷呈;二绝,英文功力深厚,书写精巧优雅,口语流利地道;三绝,板书漂亮,规整遒劲,堪比书上的印刷体。

??? 可在我心中,严教授还有第四绝——他亲手烙的葱油饼,且位居四绝榜首。

??? 严教授的葱油饼丝丝缕缕、层层叠叠,咸香、鲜香、齿颊留香,令人一见亲切、再见倾心,留待以后的如寄浮生里慢慢回味。

??? 初次去严教授家吃葱油饼,缘于一节电影欣赏课。

??? 中国文学课照例有电影欣赏。记得那次观看的电影,讲述的是几个少年离开家乡去城市游历,在流离中成长的故事。在他们身上,我隐约看见自己的影子,百感交集。突然,我最先被严教授问到电影观感。“他们是要回去的,我也必定要回去的。他们迷惘的青春无处安放,我……离乡的孤独、学业的忧烦、前途的不确定竟让我一时语塞。我颓然坐下。下课后,我想说点什么,严教授摆摆手:“晚上去家里吃饭吧。”

??? 满桌的菜肴,盖不住葱油饼的香气。微黄的外皮泛着油光,薄得透明,可以看见里面镶嵌的老绿的葱花。

??? “当年离开江南后,一家人失了生计。我父亲就靠一间葱油饼铺子,养活三代人。我十多岁时一放学就到

2014

2014

经典例题

店里帮忙,是家传的手艺。”或许是因为记起那段艰难却快乐的时光,他的脸上浮现出孩子般灿烂的笑容。

????? “葱油饼也是我最心爱的美食,”我深有共鸣,“小时候物资匮乏,难得吃一顿母亲烙的葱油饼,嘴巴能香好几天。”

????? “那就常来吧。”他清澈的目光满是温暖。

??? 从此,严教授的葱油饼香味深深印在我的唇齿间、心坎上。慢慢地,我觉得日子并不难熬,反而每一天都生出些欢喜来。

??? 相聚的日子总是仓促。来年夏天,我接到另一所大学的入学通知,必须很快去报到。

??? “这样快?”严教授很意外。

??? “是学生签证的问题,”我像做错事一样,嗫嚅着,“不得不转学,没想到这么紧迫。”

??? 临行前,严教授把结业成绩递到我手中,一个亮丽的“A”:“你有文学天分,又刻苦,虽不从事这行,也别轻易放弃对中国文学的热爱。人在海外,这就是你和祖国血脉相连的脐带。”他清澈的目光中装满了殷切的叮嘱。

??? 到纽约后,学习、毕业、找工作、女儿出生,人生大事接踵而至,很长一段时间和严教授只能电邮往来。

2014

2014

经典例题

??? 直到七年前,我和妻子从纽约去看严教授。他的头发已经全白,目光依旧清澈。见到我们,他喜悦得像个孩子。他问我的近况,问孩子可好。殷切地叮嘱千万不要放松孩子的中文教育,我告诉他,女儿在家里全用中文对话,且认识几千个汉字,他显得很欣慰。

??? 他一定要亲自下厨烙葱油饼。和面时,妻子凑过去请教,说尝试过许多次,烙出来的葱油饼总差点味,不知诀窍何在。他颇自得地笑起来,耐心向她传授烙饼的窍门,怎样制作油面,怎样三翻六转,指画口授,不厌其详。眼前场景,让我恍惚又回到中国文学课堂上,那清癯而渊博的长者,对他的学生真诚地说:“无他,热情而已!”

??? 他是一个充满热情的人,对葱油饼如是,对学问如是,对门人弟子如是,对祖国故里亦如是。

??? 2013年,从祖国北京传来消息,国家主席习近平提出“让居民看得见山,望得见水,记得住乡愁”的理念。翌日,它就变成严教授的电邮签名档。耄耋之年的他阅尽沧桑,却对这句话情有独钟,其中一定有些什么深深触动他的灵魂。

??? 来年,那个上午,狂风裹挟着冷冷的雨珠子敲打窗棂,乱人心魄。忽然接到师母来电,说严教授于七天前仙逝,遵奉遗嘱,未惊动亲友,骨灰撒入太平洋,一切妥帖,不必挂念。

2014

2014

经典例题

??? 放下电话,我呆坐半晌,悲从中来,泪湿衣襟。

??? 往事像电影一般,舒缓而沉重地从心底浮现。那个目光清澈的翩翩少年,从唐诗里的江南走来,走进锦瑟青春,走进经史子集,走进美国的校园,走进莎翁的宇宙,走进白发如雪,走进深不可测的太平洋。

??? 前尘种种,清晰如昨,好像从未离开过。

??? 我如此想他。

2014

2014

经典例题

葱油饼再美味,毕竟是家常食品,在“我”心中却“位居四绝榜首”;一部刻印粗拙的《山海经》,在鲁迅笔下却是“最为心爱的宝书”;同样,《社戏》中那夜的豆和戏好得“实在再没有”了……一定有某种原因让这饼、这书、这豆、这戏变得如此特别。请先提炼其共同原因,再以本文和《阿长与<山海经>》为例阐述。(6分)

答:因为这些物品都表达了在特定的情境下特殊的情意。本文中,葱油饼是“我”小时候物质匮乏时“最心爱的美食”;在“我”留学之初迷惘、孤独时,严教授的葱油饼让“我”感受到父亲般的温暖;同时,葱油饼还寄托了同为海外游子的“我”和严教授对亲人、对故土的眷念。《阿长与(山海经)》中,《山海经》是在别人不肯做或不能做时,由粗鄙、没文化、连书名都说不清的保姆长妈妈为“我”买来的,这本书饱含了长妈妈对“我”质朴的关怀。

赠品

①他去面馆吃面的时间,总是比别的同学晚二十分钟。

②面馆开在学校附近,夫妻店,很小的店面,很简单的清水煮面。面有两种,一种卧一个荷包蛋,五毛钱;一种仅仅是清水煮面,三毛钱。

③他只要三毛钱的。

④父母都是农民。三毛钱的清水煮面对他来说,已够奢侈。

⑤晚去二十分钟,面馆里就不会再有他的同学。他坐下,要一碗三毛钱的清水煮面,慢慢吃。如此几次,再去,他便发现面里面卧着一个蛋。他对男人说,我只要清水煮面。男人说,蛋是赠品。他说谢谢,坐下来,静静地把蛋吃掉。他很清楚三毛钱与五毛钱的清水煮面的区别,很清楚所谓的赠品不过是老板的谎言,可是他从来不说。正是长身体的时候,他需要一个荷包蛋,更需要男人的怜悯。

⑥他在镇上读了三年初中。几乎每天中午,他都会得到男人送他的一个荷包蛋。

⑦后来他去县城,去省城,读高中,读大学,开公司,去更大的城市发展,事业做得越来越大。他常常想起那个荷包蛋,想起那个面馆,想起男人和女人,想起三年的初中时光。也曾动了回去看看的念头,可是

2014

2014

经典例题

最终,他还是没有回去。生活里有太多比感恩更重要的事情,何况他认为时间过去那么久,面馆肯定早已不在。

⑧终于,春天的时候,他万念俱灰,回到小镇。他没有别的奢求,只想找回那碗清水煮面的味道。

⑨很意外,面馆还在,男人和女人还在。他走进去,他们却不再认识他。他们已经很老,面的味道却没有变。那天他一个人要了两碗面,加蛋,花掉十块钱。这世上总有些廉价的快乐,两碗加蛋的清水煮面就是。

⑩男人将面端给他,又送他一碟咸菜。这是赠品,很下饭。男人笑着对他说。

?他静静地吃着面,听男人与女人聊天。房东决定收回房子,然后将面馆变成一栋楼房,所以,一个月以后,小饭馆将不得不关闭──楼房租金太高,仅凭他们这点微薄的收入,已经不能留在这里继续将面馆经营下去。

?吃完面,付钱,他静静离开。他没有说起多年以前的那个荷包蛋,他觉得有些事,应该永远封存。不管是愧疚、感恩,还是帮助。

?他在小镇上住了半个多月,每一天,都会去面馆吃一碗加蛋的清水煮面。小镇已无亲人,然而每次走在街头,他都能寻到一种踏实的感觉。他知道,这是因为多年以前的那个荷包蛋,以及一碗最简单却是最纯

2014

2014

经典例题

真的清水煮面。

?离开小镇那天,照例,他去面馆,点一碗加蛋的清水煮面,男人也照例送他一碟咸菜。他吃完面,将钱压在碗底,静静离开。小镇从此与他永别,或许,人生也从此与他永别。他将回到他的城市,住进医院,打败病魔,或者被病魔打败。一个月以前他被检查出绝症,那一刻,他毫无缘由地想起了那碗清水煮面。

?空碗下面,压着十块钱,一封信,还有一个房产证。房产证上写着他的名字,他却将房子送给了男人。他在信里说,不管男人相不相信,过去的这么多年,那碗加蛋的清水煮面给了他太多。现在,他买下这栋开着面馆的房子,面馆将永远不会关闭。

?这是那碗水煮面的赠品。信末,他这样说。

2014

2014

经典例题

1.“赠品”是贯穿本文的线索。仔细阅读全文,完成下列表格。

赠品 赠送对象 赠送原因

他

咸菜 他 体贴顾客

房子

荷包蛋

关心(怜悯)他

卖面的男人

感恩(回报)

2.阅读第⑦段,说说划线句子中“他还是没有回去”的原因。

经典例题

3.本文构思精巧,值得细细品读。当你读到第⑧段中“他万念俱灰”一句时,你会产生怎样的疑问?请从后文中找到答案,并说说这样写的好处。

疑问:???????

答案:???????????????

好处:

4.开面馆的男人见到这封信后会有怎样的反应呢?请你根据文章内容,展开想象,描绘出他的心理及表现。100字以上。

“没有回去”是因为生活里有太多比感恩更重要的事情要做。他认为时间过去那么久,面馆肯定早已不在。

为什么万念俱灰?

被检查出绝症。

设置悬念,激发读者兴趣。

男人看完信后激动不已,手紧紧攥住信纸:我们的小面馆终于保住了,生活又有了着落。想不到当年的一个善举竟然得到了这么丰厚的回馈,真是好人有好报啊!他回忆着那个清瘦的少年默默吃面的样子,心里想着一定要将小面馆经营得更好,将善心继续传递下去。看来,老人们常说的“但行好事,莫问前程”是很有道理的。

04

题组演练

题组演练

基础过关

达标测评

素养提升

《“寄不够”的信》

《灶糖》

《大声地生活》

《一个人的麦田》

《出类拔萃的秘密》

灶 糖

①每年的农历腊月二十三是传统民俗中祭灶的日子,这天,许多地方的人家都要吃灶糖。

②其实,灶糖是用糯米和麦芽糖为原料做成的。我的老家过去就做灶糖,听说当年曾经在京城受到过皇帝的亲口夸奖。我小时候在乡下老家吃过家里人自己做的灶糖,那种酥脆而香甜的味道,如今回忆起来还让人想流口水。

③记忆中,我的童年生活并不富裕,可是,一到年底,村里家家户户几乎都要动手做灶糖。其实,做灶糖的过程非常复杂和烦琐,然而,就是在这种忙碌和辛苦中,才有了收获和品味的快乐,才有了浓郁的过年的氛围。

④一进入腊月,家里就买来了糯米,浸泡上几天,放到笼屉里面蒸半天,蒸熟后摊到苇子编织的席子上,放在阳光下晒。

⑤那时,我很喜欢站在阳光里看那些亮晶晶、油光光的糯米,它们浸润在灿烂的阳光里,似乎很安静,像一个个美丽的小精灵。

⑥几天后,把晒干的糯米放到石碾上,让老牛拉着石碾细致地碾着。村头的碾坊到了这时总是非常热闹,

2014

2014

题组演练

笑语不断,朝夕之中,在“吱扭吱扭”的石碾声里,糯米的芬芳四处弥漫。碾过一番之后,糯米成了扁平的形状,显得格外晶莹剔透,闪烁着玉的莹润光彩。接着,把碾过的糯米再继续放到阳光下去晒,晒过两天,将糯米放到大铁锅里炒。木柴的小火不紧不慢地烧,用木制的铲子来回翻动锅里的糯米,慢慢地,糯米变成了雪白色,体积也大了许多,挡不住的香味直往鼻子里钻。炒好糯米后,把用麦芽熬制成的糖稀融化了,倒入炒好的糯米中,拌匀,有时候为了增加甜味,可以再适当放一些白糖。拌好后,洒一些芝麻,放进木质的模子里压实,然后,用刀切割开来,灶糖就做成了。

⑦到了腊月二十三这天,村子里的人都喜滋滋地品尝着自己做的灶糖,老人们会笑着对孩子们说:“这是过去皇帝吃过的好东西,在以前是很稀罕的哩……”

⑧如今,乡下老家已经不做灶糖了,到了腊月二十三,我也不大喜欢吃那些买来的灶糖了。可是,每当年节到来的时候,我总是会想起童年时在老家吃灶糖的情景,想起那时乡亲们做灶糖时忙碌而快乐的气氛。

⑨忽然觉得,在我的人生中,在乡下老家品味灶糖真的是一种美好而难得的享受。

2014

2014

题组演练

1、为什么说“在乡下老家品味灶糖真的是一种美好而难得的享受”?

题组演练

2、体会下面句子中加点词语“钻”的妙处。(4分)

糯米变成了雪白色,体积也大了许多,挡不住的香味直往鼻子里钻。

3、第②段和第⑦段都写到皇帝与灶糖的故事,试从结构和内容上分析这样写的作用。(6分)

“美好”是因为老家的灶糖酥脆而香甜,非常好吃;做灶糖的过程充满了收获和品味的快乐,营造了浓郁的过年氛围。“难得”是因为童年时的生活并不富裕,一年之中只有在祭灶的时候才能吃到灶糖;如今,乡下老家已经不做灶糖了。

写出了炒糯米时香味之浓烈,烘托了欢乐的气氛。

在结构上起到前后呼应的作用;在内容上侧面突出灶糖的好吃与珍贵。

题组演练

4、说说你家乡过年的一种习俗,并说说这种习俗寄托了人们怎样的期盼。(6分)

送灶神。每到腊月二十三,家乡家家户户都要祭祀灶神,因为人们认为祭祀过的灶王爷上天后会在玉皇大帝面前美言几句,这样便会给家里带来幸福,可保佑来年一家平安。

谢谢大家