素描教学[上下学期通用]

图片预览

文档简介

素描教学

首先是结构

结构是指物体的构造组合方式,比如建筑、桥梁、钢笔和扇子,无不有各自的结构。由于某些特定的构造,就形成某种物体独有的造型和特征,使人一目了然,所以结构是理解物体真实本质的基本出发点。与物体内部结构比,物体外部的形状会随观察角度或明暗变化而变化,具有可变性和随意性.而物体本身结构不会因观察角度或光线的改变而变化,具有稳定性和永久性。因此,把握物体的结构,就等于把握了形体的根本。把握了结构,就获得组织画面秩序的保证。

尽管世上万物结构各异,有大小之别,简繁之差,但从形体结构的变化组合上,却都是由方与圆这两个基本形构成的。俗话说。万物离不开方圆,方圆可造万物。这种先把复杂形体概括成几何形体。从中还原出来的方法是进行形体结构分析和表达的重要方法。所以,当我们描绘物象形体时。不能光凭感觉想当然地认识对象,要努力透过形体外部的起伏,通过合理的联想、分析、推理等方法,深入理解物体结构。这个就是我们一直再说的概括:

再来说说空间感

一幅画面要让人感觉看了舒服就要有空间感。

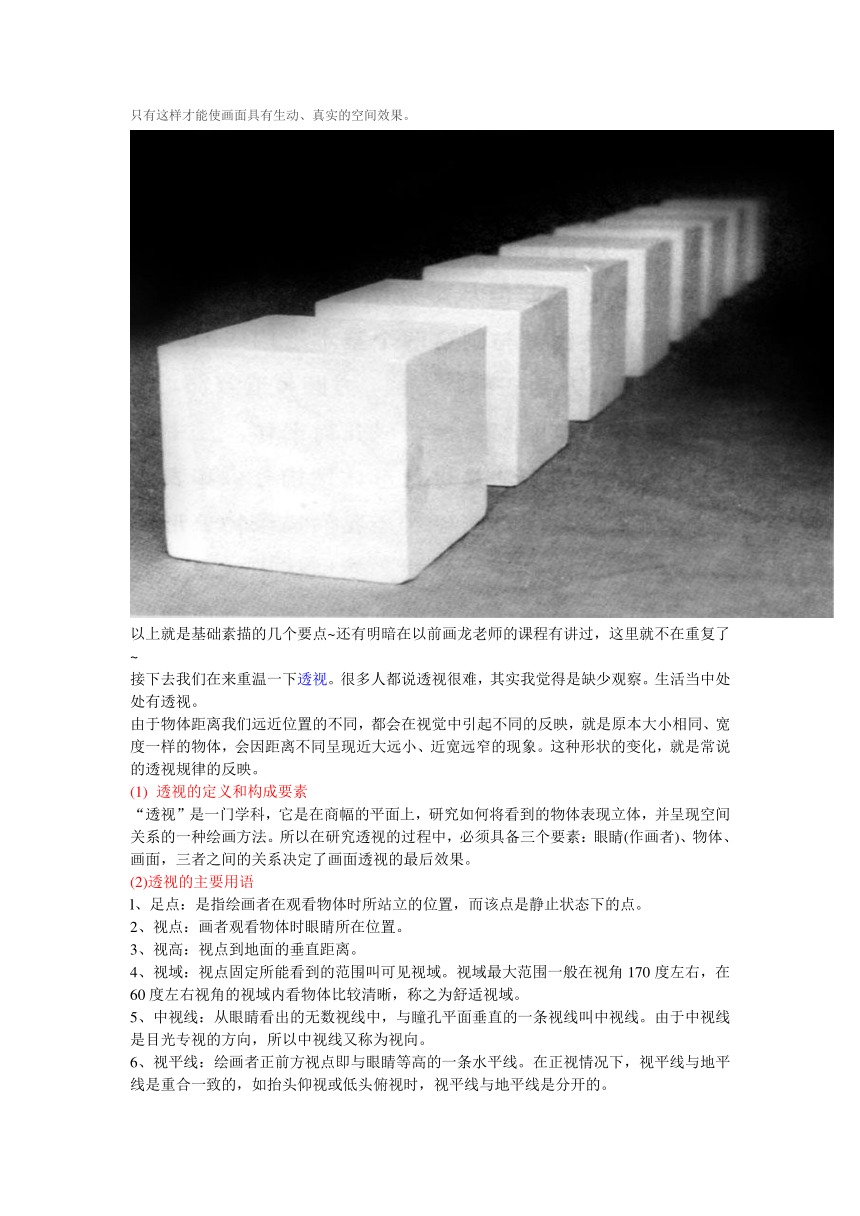

空间是指物体的存在形式。包含着高度空间、宽度空间、深度空间。这称为艺术的“三度空间”。空间感是指物体给予人在空间位置上的远近距离和大小关系的感觉。更明确地讲,空间感是一种距离感,要取得距离效果有两种:一种是用透视规律,另一种是用明暗规律。透视规律即按物体近大远小的原则,利用物体形状及所处位置的交叉、重叠、再组合的透视变化,产生缩减、渐变的适度空间效果。明暗规律既是利用光造成的透视变化,产生物体与物体之间近处清楚、远处模糊的现象在素描上经常运用实与虚的表现手法正是基于以上客观事实。

在素描学习中,要在画纸上表现出富有空间感的物体,关键在于一方面要把画纸看成具有空间透视的观察窗,使自己认识到不仅仅是在平面的画纸上作画。而是在画纸的深层进行塑造和感知。另一方面还要强调用主观意识来处理对象,即从画面艺术要求和画面效果出发加以处理,如:画面前面的物体,明暗关系清楚,与其相比后面的物体明暗关系模糊;画面主要物体形体处理要清楚强烈,次要物体处理要模糊柔和,只有这样才能使画面具有生动、真实的空间效果。

以上就是基础素描的几个要点~还有明暗在以前画龙老师的课程有讲过,这里就不在重复了~

接下去我们在来重温一下透视。很多人都说透视很难,其实我觉得是缺少观察。生活当中处处有透视。

由于物体距离我们远近位置的不同,都会在视觉中引起不同的反映,就是原本大小相同、宽度一样的物体,会因距离不同呈现近大远小、近宽远窄的现象。这种形状的变化,就是常说的透视规律的反映。

透视的定义和构成要素

“透视”是一门学科,它是在商幅的平面上,研究如何将看到的物体表现立体,并呈现空间关系的一种绘画方法。所以在研究透视的过程中,必须具备三个要素:眼睛(作画者)、物体、画面,三者之间的关系决定了画面透视的最后效果。

(2)透视的主要用语

l、足点:是指绘画者在观看物体时所站立的位置,而该点是静止状态下的点。

2、视点:画者观看物体时眼睛所在位置。

3、视高:视点到地面的垂直距离。

4、视域:视点固定所能看到的范围叫可见视域。视域最大范围一般在视角170度左右,在60度左右视角的视域内看物体比较清晰,称之为舒适视域。

5、中视线:从眼睛看出的无数视线中,与瞳孔平面垂直的一条视线叫中视线。由于中视线是目光专视的方向,所以中视线又称为视向。

6、视平线:绘画者正前方视点即与眼睛等高的一条水平线。在正视情况下,视平线与地平线是重合一致的,如抬头仰视或低头俯视时,视平线与地平线是分开的。

7、心点(主点):眼睛正视前方,与画面垂直相交的点叫心点,是视向在画面上的反映,也是视点高低位置在画面上的反映。当物体有一个面与画面平行时,与画面成直角的直线都向心点集中消失,该心点又称为90度灭点。

8、余点(灭点或者消失点):物体中不与画面平行的同组线条在画面上消失的点叫余点。

9、距点:物体与地面平行,与画面成45度角的直线,消失在视平线上的点称为距点。通过距点能求出透视面的深度。

10、天点:物体的平行线相交于视平线以上的余点称天点。

11、地点:物体的平行线相交于视平线以下的余点称地点。

(3)透视的基本规律

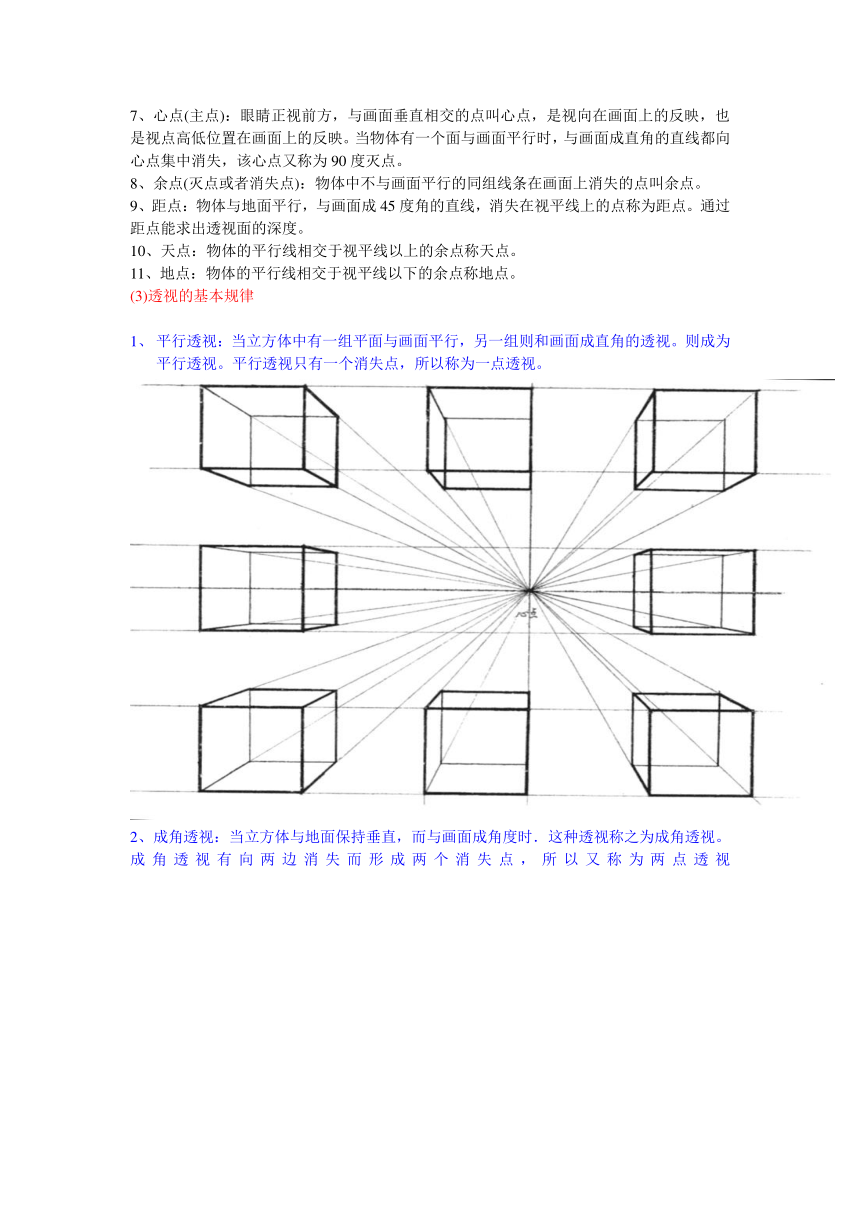

平行透视:当立方体中有一组平面与画面平行,另一组则和画面成直角的透视。则成为平行透视。平行透视只有一个消失点,所以称为一点透视。

2、成角透视:当立方体与地面保持垂直,而与画面成角度时.这种透视称之为成角透视。成角透视有向两边消失而形成两个消失点,所以又称为两点透视3、倾斜透视:当物体有一个平面同时与地面和画面成倾斜角度。倾斜透视因俯仰角度不同,其消失点分别在视平线以上的天点上,或地平线下面的地点上,所以又称为三点透视。

透视的确是我们绘画当中的一块硬骨头,希望大家认真钻研把它拿下。

记住一个素描的重要原则:素描的整体原则

保证整体原则的关键,是要求初学者强化并保持对物体的整体的“第一印象”。所谓“第一印象”就是人们在短暂和宝贵的信息基础上.形成的瞬间统一印象。它具有整体、鲜明的特征。实践告诉我们,随着素描作业的进程.物体细部逐渐被发现和表现,这种眼睛的“暗适应”功能易导致初学者“第一印象”的淡化,极大地干扰整体原则。保持第一印象,克服干扰的方法就是应在整体原则下建立良好的作画程序,这也是通常所说的作画步骤。这步骤一般分为轮廓阶段、大体阶段、局部深入阶段和整体调整阶段。

第一阶段为轮廓阶段:这阶段要求通过整体观察,建立对象的第一印象,明确表现意图,凭感觉迅速而有激情地将物体主要动势、比例、大小、疏密合理地安置在画稿上。这是感性阶段,也是成功的基础,要注意构图的形式法则,做到均衡与稳定、统一与变化的结合。打轮廓时要用直线“切”形,从结构出发,从大范围的角度,画出形体的结构特征。

第二阶段为大体阶段;这阶段要求从体面出法,从明暗交界线着手,整体地铺设画面明暗大关系,注意轮廓与明暗关系同步表现。每一遍明暗层次描写都要保持色调大体关系的正确,力争象黑白照片在显影液中,逐渐显影出来那样。需要提醒的是进行色调层次的深入描写要留有余地。

第三阶段为局部深入阶段;这阶段要求在大体阶段基础上,通过理解、分析与综合,进一步选择画面上主要的、关键的、有特征的、和画者距离近的物体深入进行描写,这会使整个画面增添不少生动的细节。但是初学者在深入阶段容易因整体观察失控而使局部放大化,导致画面散乱、灰花,所以特别要提醒初学者冷静思索。

第四阶段是整体调整阶段:这阶段的要求是迅速恢复第一印象.即整体的感受。应有忍痛扬弃妨碍整体的细部的心理准备,与其同时又应强化主要部分及大的关系,使画面主次分明、各部分和谐共存,因为这是终结整幅素描作业艺术形象的重要阶段,需要多比较、少动笔,考虑成熟才动笔。

范例:

单个正立方体的写生步骤范图

1;立方体有六个面,相邻的面互相垂直,各边长相等。正方形的面因立方体所放的角度与作画者的位置不同而发生变化。选择角度时最好能看见三个面,一般略为俯视为好。先确定立方体在画面中的位置、大小,不宜安排在画面的正中。用直线判断立方体所处的角度方向。想象画出看不到的面,注意线条的垂直与相互平行!

2:调整立方体透视、比例关系的准确性,大体分出黑、灰、白三个明暗层次及阴影与背景

3:加强体积感,从明暗交界线处刻画。注意暗部的反光变化及立方体与阴影背景的关系,画面色调层次尽量明朗。

4:调整画面整体关系,加强体积感。最前面的立方体棱线,即明暗交界线,处理要较实一些,增强前后空间关系。注意黑、灰、白三大面色调的层次变化!

首先是结构

结构是指物体的构造组合方式,比如建筑、桥梁、钢笔和扇子,无不有各自的结构。由于某些特定的构造,就形成某种物体独有的造型和特征,使人一目了然,所以结构是理解物体真实本质的基本出发点。与物体内部结构比,物体外部的形状会随观察角度或明暗变化而变化,具有可变性和随意性.而物体本身结构不会因观察角度或光线的改变而变化,具有稳定性和永久性。因此,把握物体的结构,就等于把握了形体的根本。把握了结构,就获得组织画面秩序的保证。

尽管世上万物结构各异,有大小之别,简繁之差,但从形体结构的变化组合上,却都是由方与圆这两个基本形构成的。俗话说。万物离不开方圆,方圆可造万物。这种先把复杂形体概括成几何形体。从中还原出来的方法是进行形体结构分析和表达的重要方法。所以,当我们描绘物象形体时。不能光凭感觉想当然地认识对象,要努力透过形体外部的起伏,通过合理的联想、分析、推理等方法,深入理解物体结构。这个就是我们一直再说的概括:

再来说说空间感

一幅画面要让人感觉看了舒服就要有空间感。

空间是指物体的存在形式。包含着高度空间、宽度空间、深度空间。这称为艺术的“三度空间”。空间感是指物体给予人在空间位置上的远近距离和大小关系的感觉。更明确地讲,空间感是一种距离感,要取得距离效果有两种:一种是用透视规律,另一种是用明暗规律。透视规律即按物体近大远小的原则,利用物体形状及所处位置的交叉、重叠、再组合的透视变化,产生缩减、渐变的适度空间效果。明暗规律既是利用光造成的透视变化,产生物体与物体之间近处清楚、远处模糊的现象在素描上经常运用实与虚的表现手法正是基于以上客观事实。

在素描学习中,要在画纸上表现出富有空间感的物体,关键在于一方面要把画纸看成具有空间透视的观察窗,使自己认识到不仅仅是在平面的画纸上作画。而是在画纸的深层进行塑造和感知。另一方面还要强调用主观意识来处理对象,即从画面艺术要求和画面效果出发加以处理,如:画面前面的物体,明暗关系清楚,与其相比后面的物体明暗关系模糊;画面主要物体形体处理要清楚强烈,次要物体处理要模糊柔和,只有这样才能使画面具有生动、真实的空间效果。

以上就是基础素描的几个要点~还有明暗在以前画龙老师的课程有讲过,这里就不在重复了~

接下去我们在来重温一下透视。很多人都说透视很难,其实我觉得是缺少观察。生活当中处处有透视。

由于物体距离我们远近位置的不同,都会在视觉中引起不同的反映,就是原本大小相同、宽度一样的物体,会因距离不同呈现近大远小、近宽远窄的现象。这种形状的变化,就是常说的透视规律的反映。

透视的定义和构成要素

“透视”是一门学科,它是在商幅的平面上,研究如何将看到的物体表现立体,并呈现空间关系的一种绘画方法。所以在研究透视的过程中,必须具备三个要素:眼睛(作画者)、物体、画面,三者之间的关系决定了画面透视的最后效果。

(2)透视的主要用语

l、足点:是指绘画者在观看物体时所站立的位置,而该点是静止状态下的点。

2、视点:画者观看物体时眼睛所在位置。

3、视高:视点到地面的垂直距离。

4、视域:视点固定所能看到的范围叫可见视域。视域最大范围一般在视角170度左右,在60度左右视角的视域内看物体比较清晰,称之为舒适视域。

5、中视线:从眼睛看出的无数视线中,与瞳孔平面垂直的一条视线叫中视线。由于中视线是目光专视的方向,所以中视线又称为视向。

6、视平线:绘画者正前方视点即与眼睛等高的一条水平线。在正视情况下,视平线与地平线是重合一致的,如抬头仰视或低头俯视时,视平线与地平线是分开的。

7、心点(主点):眼睛正视前方,与画面垂直相交的点叫心点,是视向在画面上的反映,也是视点高低位置在画面上的反映。当物体有一个面与画面平行时,与画面成直角的直线都向心点集中消失,该心点又称为90度灭点。

8、余点(灭点或者消失点):物体中不与画面平行的同组线条在画面上消失的点叫余点。

9、距点:物体与地面平行,与画面成45度角的直线,消失在视平线上的点称为距点。通过距点能求出透视面的深度。

10、天点:物体的平行线相交于视平线以上的余点称天点。

11、地点:物体的平行线相交于视平线以下的余点称地点。

(3)透视的基本规律

平行透视:当立方体中有一组平面与画面平行,另一组则和画面成直角的透视。则成为平行透视。平行透视只有一个消失点,所以称为一点透视。

2、成角透视:当立方体与地面保持垂直,而与画面成角度时.这种透视称之为成角透视。成角透视有向两边消失而形成两个消失点,所以又称为两点透视3、倾斜透视:当物体有一个平面同时与地面和画面成倾斜角度。倾斜透视因俯仰角度不同,其消失点分别在视平线以上的天点上,或地平线下面的地点上,所以又称为三点透视。

透视的确是我们绘画当中的一块硬骨头,希望大家认真钻研把它拿下。

记住一个素描的重要原则:素描的整体原则

保证整体原则的关键,是要求初学者强化并保持对物体的整体的“第一印象”。所谓“第一印象”就是人们在短暂和宝贵的信息基础上.形成的瞬间统一印象。它具有整体、鲜明的特征。实践告诉我们,随着素描作业的进程.物体细部逐渐被发现和表现,这种眼睛的“暗适应”功能易导致初学者“第一印象”的淡化,极大地干扰整体原则。保持第一印象,克服干扰的方法就是应在整体原则下建立良好的作画程序,这也是通常所说的作画步骤。这步骤一般分为轮廓阶段、大体阶段、局部深入阶段和整体调整阶段。

第一阶段为轮廓阶段:这阶段要求通过整体观察,建立对象的第一印象,明确表现意图,凭感觉迅速而有激情地将物体主要动势、比例、大小、疏密合理地安置在画稿上。这是感性阶段,也是成功的基础,要注意构图的形式法则,做到均衡与稳定、统一与变化的结合。打轮廓时要用直线“切”形,从结构出发,从大范围的角度,画出形体的结构特征。

第二阶段为大体阶段;这阶段要求从体面出法,从明暗交界线着手,整体地铺设画面明暗大关系,注意轮廓与明暗关系同步表现。每一遍明暗层次描写都要保持色调大体关系的正确,力争象黑白照片在显影液中,逐渐显影出来那样。需要提醒的是进行色调层次的深入描写要留有余地。

第三阶段为局部深入阶段;这阶段要求在大体阶段基础上,通过理解、分析与综合,进一步选择画面上主要的、关键的、有特征的、和画者距离近的物体深入进行描写,这会使整个画面增添不少生动的细节。但是初学者在深入阶段容易因整体观察失控而使局部放大化,导致画面散乱、灰花,所以特别要提醒初学者冷静思索。

第四阶段是整体调整阶段:这阶段的要求是迅速恢复第一印象.即整体的感受。应有忍痛扬弃妨碍整体的细部的心理准备,与其同时又应强化主要部分及大的关系,使画面主次分明、各部分和谐共存,因为这是终结整幅素描作业艺术形象的重要阶段,需要多比较、少动笔,考虑成熟才动笔。

范例:

单个正立方体的写生步骤范图

1;立方体有六个面,相邻的面互相垂直,各边长相等。正方形的面因立方体所放的角度与作画者的位置不同而发生变化。选择角度时最好能看见三个面,一般略为俯视为好。先确定立方体在画面中的位置、大小,不宜安排在画面的正中。用直线判断立方体所处的角度方向。想象画出看不到的面,注意线条的垂直与相互平行!

2:调整立方体透视、比例关系的准确性,大体分出黑、灰、白三个明暗层次及阴影与背景

3:加强体积感,从明暗交界线处刻画。注意暗部的反光变化及立方体与阴影背景的关系,画面色调层次尽量明朗。

4:调整画面整体关系,加强体积感。最前面的立方体棱线,即明暗交界线,处理要较实一些,增强前后空间关系。注意黑、灰、白三大面色调的层次变化!

同课章节目录