部编版九下语文13. 短文两篇精品习题课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版九下语文13. 短文两篇精品习题课件(26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

13 短文两篇

(1)xiá 诘 涉 (2)咀爵 咀嚼

(3)看不起

(4)孜孜不倦

C

A

新知积累·基础练

D

语言建构·能力练

综合实践·素养练

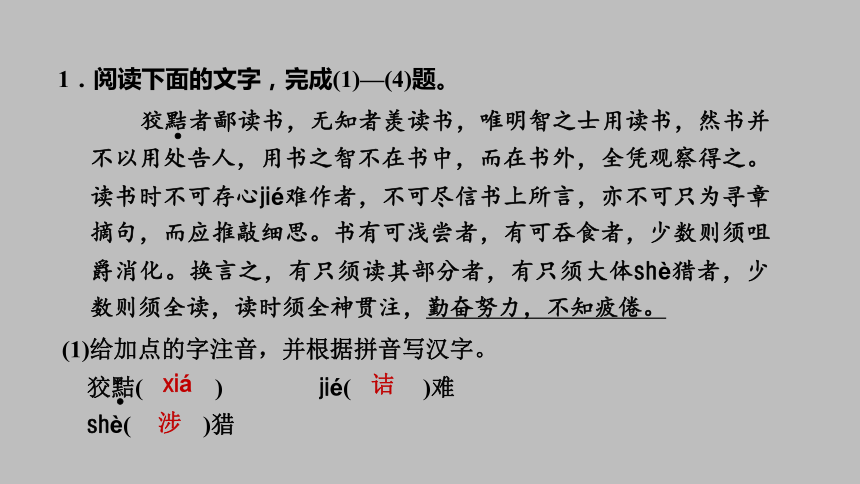

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

(1)给加点的字注音,并根据拼音写汉字。

狡黠( ) jié( )难

shè( )猎

诘

xiá

涉

?

?

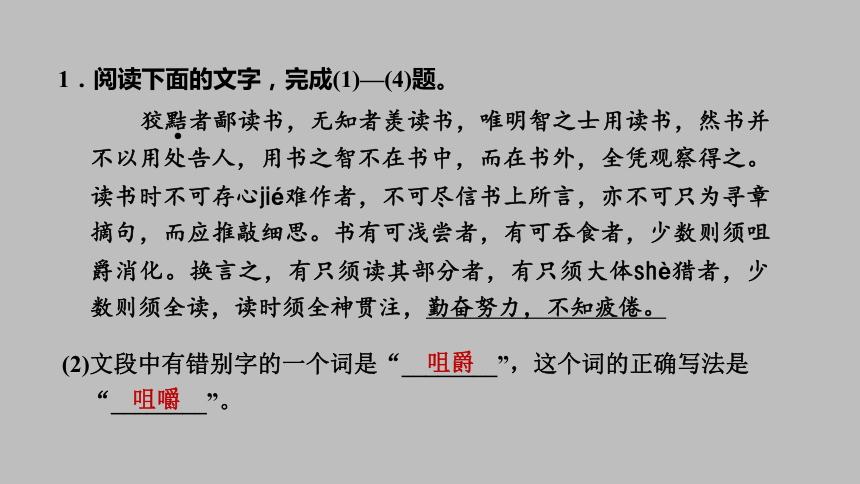

(2)文段中有错别字的一个词是“________”,这个词的正确写法是“________”。

咀爵

咀嚼

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

?

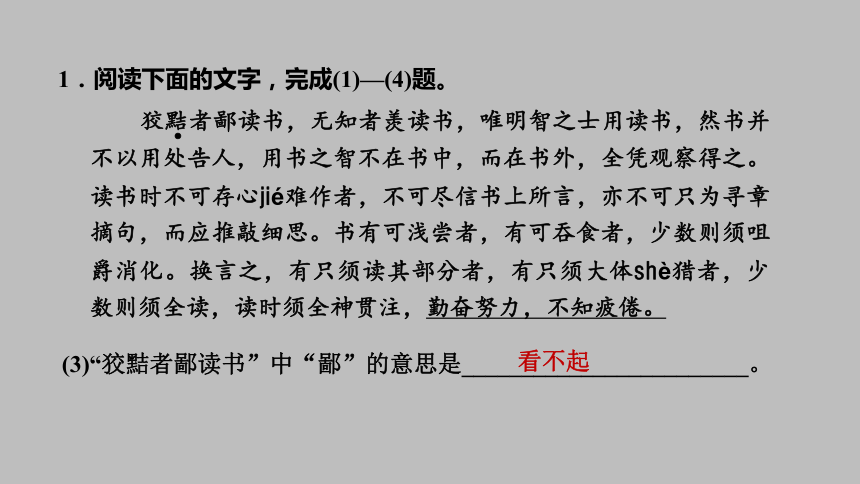

(3)“狡黠者鄙读书”中“鄙”的意思是________________________。

看不起

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

?

孜孜不倦

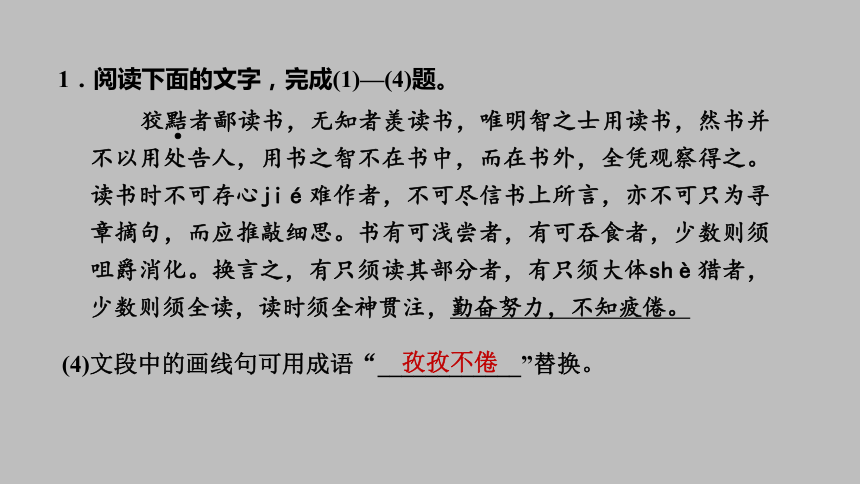

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

(4)文段中的画线句可用成语“____________”替换。

?

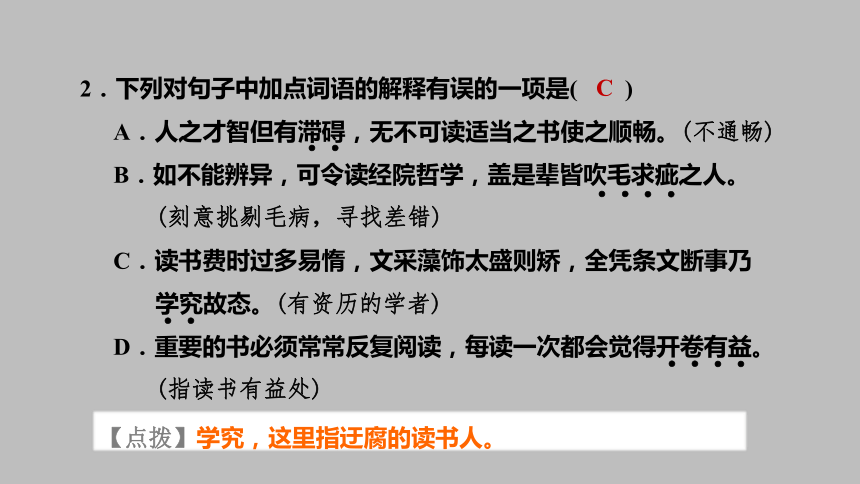

2.下列对句子中加点词语的解释有误的一项是( )

A.人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅。(不通畅)

B.如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆吹毛求疵之人。(刻意挑剔毛病,寻找差错)

C.读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。(有资历的学者)

D.重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。(指读书有益处)

C

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

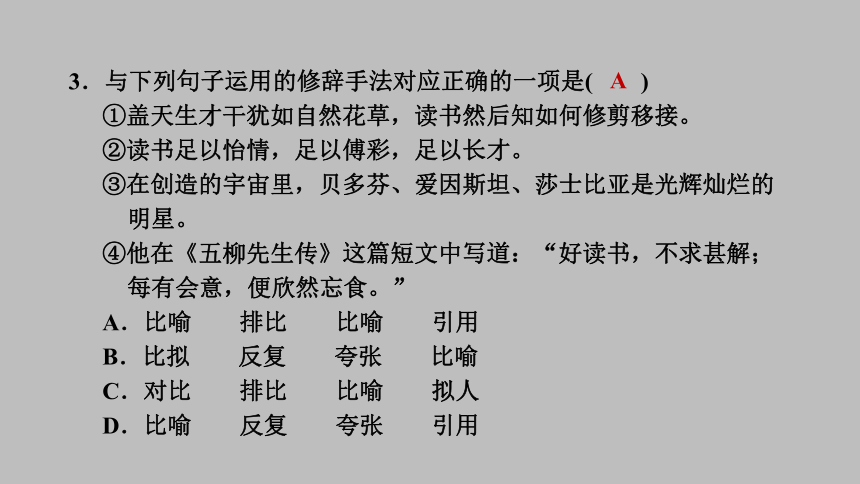

3.与下列句子运用的修辞手法对应正确的一项是( )

①盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

②读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

③在创造的宇宙里,贝多芬、爱因斯坦、莎士比亚是光辉灿烂的明星。

④他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”

A.比喻 排比 比喻 引用

B.比拟 反复 夸张 比喻

C.对比 排比 比喻 拟人

D.比喻 反复 夸张 引用

A

4.仿照画横线的句子补写句子,使之与画线句构成排比。

读书是一个奇妙的过程,可以使软弱的性格变得坚强,_________________,______________________________。

示例:可以使卑微的生命变得高尚 可以使单调的生活变得多彩

5.下列对课文理解正确的一项是( )

A.《谈读书》一文是按照读书的方法、目的和作用这一顺序写作的。

B.《谈读书》在运用论证方法时,没有运用比喻论证和对比论证。

C.《不求甚解》和《谈读书》两篇短文都是驳论文。

D.“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

D

(一)阅读《谈读书》,回答问题。

6.简要说说作者是从哪几方面谈读书的。

一、课文研读

作者是从读书的正确目的、读书的方法、读书能塑造人的性格和弥补精神上的缺陷三个方面谈读书的。

7.作者论述了读书的重要性,为什么又说“不可尽信书上所言”?

书上的内容,也许对,也许错,对读者来说也许有用,也许无用。如果不加分析,全盘吸收,效果不会好。

8.下面的句子用了什么修辞手法?有什么作用?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。

排比。运用排比的修辞,使句式整齐,造成一种气势,有力地证明了论点。

(二)阅读《不求甚解》,回答问题。

9.“不求甚解”一词,现在多用作什么意思?在本文中体现了作者怎样的读书理念?

现多指不深入领会,只停留于一知半解。作者认为读书一要虚心,承认自己不懂的地方还有很多;二要活读,要领会要意,不过分在字词上花工夫。

10.文章第⑥段中运用了什么论证方法?有何作用?

举例论证、对比论证。用诸葛亮“观其大略”(不求甚解)比徐庶等人“务于精熟”取得更大成就的例子,有力地证明了盲目地反对不求甚解是没有充分理由的这一观点。

11.你是否赞同作者“不求甚解”的读书观?为什么?

示例一:赞同。一下子想要读懂所有的书,特别是读懂重要的经典著作,这是不可能的;读书应该前后贯通、了解大意(不求甚解),并认真反复阅读,才能真正读懂。

示例二:不赞同。读书不仅要知其然,还要知其所以然;“求甚解”实际上就是精读,强调的是读懂读透,这也是读书的一种方法。

示例三:两种读书方法各有利弊。“求甚解”和“不求甚解”的读书方法,在读书过程中应灵活应用,因人因时因书因需而异。

12.请找出本文的中心论点。

请同学们看《点拨训练》第47-48页第12-16题。

广博与精深,是读书的两个法门,相得益彰,缺一不可。

13.本文的论证思路是怎样的?

本文开门见山,提出论点之后,引用名言,解释了“广博”的含义,在此基础之上论证了广博与精熟的关系,最后归纳总结,重申论点。

14.“书读深了,才有可能达到东汉郑玄所谓‘举一纲而万目张,解一卷而众篇明’的境界”一句中“可能”一词可以删去吗?为什么?

不可以。“可能”起限定作用,既客观地反映了书读深了,所能达到的境界;又防止了认同问题的绝对化,使说理和缓,易于让人接受,体现了议论文语言的严密。

15.文章主要运用了哪些论证方法?

道理论证和举例论证。

16.“不同时期,不同际遇,或者经过时事的变迁,再读同一本书,总能有不同的体会,得到更多的收获。”你有过类似的读书体验吗?请分享一下。(40字左右)

略。

17.[2018?潍坊节选]在社区组织的推进“全民阅读”活动中,你参与了部分工作。请阅读下面三则材料,完成任务。

材料1 当前“全民阅读”渐成共识,各种与阅读相关的活动层出不穷,堪称丰富多彩,诸如图书漂流、阅读接力、名人讲座、新书签售……不一而足。但阅读活动毕竟不是阅读本身,阅读活动就如同食物散发出来的香味,足以诱人,但不能饱腹。阅读活动的数量、质量、参与者等都不是评价阅读的指标,评价阅读的指标只能是读者的阅读收获。

(1)阅读“材料1”,你认为推进“全民阅读”应该重在__________________________。

(2)结合“材料2”“材料3”,针对“智能时代,如何读书”这一话题,谈谈你的看法。

让读者有阅读收获

材料3 俞敏洪始终坚持在适当的时候读纸质书;他还读电子书和碎片化文章,购买了3 000多本电子书,收藏了近一万篇微信群的文章。

纸质阅读和数字阅读并行不悖,相得益彰。②读者可以根据不同的需求,采取不同的阅读方式。

18.培根的《谈读书》综合运用了比喻、排比、对比等多种修辞手法,生动形象,富于气势,鲜明有力地阐明了作者的观点。请你仿照这种写法,至少运用两种修辞手法,写一个片段,谈一谈你对读书的看法。(200字左右)

例文:与好书相伴,绘美丽人生,开启智慧,润泽生命。不读书,无以知窗外的精彩;不读书,无以知世界的宽广;不读书,无以知知识的力量。腹有诗书气自华,最是书香能致远。有了读书这个厚实的根本,知识的花蕾才能绽放,智慧的果实才能饱满。多读一本好书,多得一分经验,多增一分智慧,多添一分力量。唯有读书才能将枯燥的生活变得鲜活,将遥远的过去变得亲近,将理想变得熠熠生辉,将梦想变得触手可及。

13 短文两篇

(1)xiá 诘 涉 (2)咀爵 咀嚼

(3)看不起

(4)孜孜不倦

C

A

新知积累·基础练

D

语言建构·能力练

综合实践·素养练

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

(1)给加点的字注音,并根据拼音写汉字。

狡黠( ) jié( )难

shè( )猎

诘

xiá

涉

?

?

(2)文段中有错别字的一个词是“________”,这个词的正确写法是“________”。

咀爵

咀嚼

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

?

(3)“狡黠者鄙读书”中“鄙”的意思是________________________。

看不起

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

?

孜孜不倦

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心jié难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀爵消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,勤奋努力,不知疲倦。

(4)文段中的画线句可用成语“____________”替换。

?

2.下列对句子中加点词语的解释有误的一项是( )

A.人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅。(不通畅)

B.如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆吹毛求疵之人。(刻意挑剔毛病,寻找差错)

C.读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。(有资历的学者)

D.重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。(指读书有益处)

C

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3.与下列句子运用的修辞手法对应正确的一项是( )

①盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

②读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

③在创造的宇宙里,贝多芬、爱因斯坦、莎士比亚是光辉灿烂的明星。

④他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”

A.比喻 排比 比喻 引用

B.比拟 反复 夸张 比喻

C.对比 排比 比喻 拟人

D.比喻 反复 夸张 引用

A

4.仿照画横线的句子补写句子,使之与画线句构成排比。

读书是一个奇妙的过程,可以使软弱的性格变得坚强,_________________,______________________________。

示例:可以使卑微的生命变得高尚 可以使单调的生活变得多彩

5.下列对课文理解正确的一项是( )

A.《谈读书》一文是按照读书的方法、目的和作用这一顺序写作的。

B.《谈读书》在运用论证方法时,没有运用比喻论证和对比论证。

C.《不求甚解》和《谈读书》两篇短文都是驳论文。

D.“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

D

(一)阅读《谈读书》,回答问题。

6.简要说说作者是从哪几方面谈读书的。

一、课文研读

作者是从读书的正确目的、读书的方法、读书能塑造人的性格和弥补精神上的缺陷三个方面谈读书的。

7.作者论述了读书的重要性,为什么又说“不可尽信书上所言”?

书上的内容,也许对,也许错,对读者来说也许有用,也许无用。如果不加分析,全盘吸收,效果不会好。

8.下面的句子用了什么修辞手法?有什么作用?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。

排比。运用排比的修辞,使句式整齐,造成一种气势,有力地证明了论点。

(二)阅读《不求甚解》,回答问题。

9.“不求甚解”一词,现在多用作什么意思?在本文中体现了作者怎样的读书理念?

现多指不深入领会,只停留于一知半解。作者认为读书一要虚心,承认自己不懂的地方还有很多;二要活读,要领会要意,不过分在字词上花工夫。

10.文章第⑥段中运用了什么论证方法?有何作用?

举例论证、对比论证。用诸葛亮“观其大略”(不求甚解)比徐庶等人“务于精熟”取得更大成就的例子,有力地证明了盲目地反对不求甚解是没有充分理由的这一观点。

11.你是否赞同作者“不求甚解”的读书观?为什么?

示例一:赞同。一下子想要读懂所有的书,特别是读懂重要的经典著作,这是不可能的;读书应该前后贯通、了解大意(不求甚解),并认真反复阅读,才能真正读懂。

示例二:不赞同。读书不仅要知其然,还要知其所以然;“求甚解”实际上就是精读,强调的是读懂读透,这也是读书的一种方法。

示例三:两种读书方法各有利弊。“求甚解”和“不求甚解”的读书方法,在读书过程中应灵活应用,因人因时因书因需而异。

12.请找出本文的中心论点。

请同学们看《点拨训练》第47-48页第12-16题。

广博与精深,是读书的两个法门,相得益彰,缺一不可。

13.本文的论证思路是怎样的?

本文开门见山,提出论点之后,引用名言,解释了“广博”的含义,在此基础之上论证了广博与精熟的关系,最后归纳总结,重申论点。

14.“书读深了,才有可能达到东汉郑玄所谓‘举一纲而万目张,解一卷而众篇明’的境界”一句中“可能”一词可以删去吗?为什么?

不可以。“可能”起限定作用,既客观地反映了书读深了,所能达到的境界;又防止了认同问题的绝对化,使说理和缓,易于让人接受,体现了议论文语言的严密。

15.文章主要运用了哪些论证方法?

道理论证和举例论证。

16.“不同时期,不同际遇,或者经过时事的变迁,再读同一本书,总能有不同的体会,得到更多的收获。”你有过类似的读书体验吗?请分享一下。(40字左右)

略。

17.[2018?潍坊节选]在社区组织的推进“全民阅读”活动中,你参与了部分工作。请阅读下面三则材料,完成任务。

材料1 当前“全民阅读”渐成共识,各种与阅读相关的活动层出不穷,堪称丰富多彩,诸如图书漂流、阅读接力、名人讲座、新书签售……不一而足。但阅读活动毕竟不是阅读本身,阅读活动就如同食物散发出来的香味,足以诱人,但不能饱腹。阅读活动的数量、质量、参与者等都不是评价阅读的指标,评价阅读的指标只能是读者的阅读收获。

(1)阅读“材料1”,你认为推进“全民阅读”应该重在__________________________。

(2)结合“材料2”“材料3”,针对“智能时代,如何读书”这一话题,谈谈你的看法。

让读者有阅读收获

材料3 俞敏洪始终坚持在适当的时候读纸质书;他还读电子书和碎片化文章,购买了3 000多本电子书,收藏了近一万篇微信群的文章。

纸质阅读和数字阅读并行不悖,相得益彰。②读者可以根据不同的需求,采取不同的阅读方式。

18.培根的《谈读书》综合运用了比喻、排比、对比等多种修辞手法,生动形象,富于气势,鲜明有力地阐明了作者的观点。请你仿照这种写法,至少运用两种修辞手法,写一个片段,谈一谈你对读书的看法。(200字左右)

例文:与好书相伴,绘美丽人生,开启智慧,润泽生命。不读书,无以知窗外的精彩;不读书,无以知世界的宽广;不读书,无以知知识的力量。腹有诗书气自华,最是书香能致远。有了读书这个厚实的根本,知识的花蕾才能绽放,智慧的果实才能饱满。多读一本好书,多得一分经验,多增一分智慧,多添一分力量。唯有读书才能将枯燥的生活变得鲜活,将遥远的过去变得亲近,将理想变得熠熠生辉,将梦想变得触手可及。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读