2019_2020学年高中语文阶段第一单元能力提升卷含答案新人教版必修4

文档属性

| 名称 | 2019_2020学年高中语文阶段第一单元能力提升卷含答案新人教版必修4 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 109.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-10 14:20:20 | ||

图片预览

文档简介

阶段质量测试卷(二)

(第一单元 能力提升卷)

(用时150分钟,满分150分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

人们习惯称农历过年的那个一月为“正月”,这是为什么?一种说法认为“正岁之首月”,表示农历新年第一个月的意思。另一种说法认为“正”的本意蕴含着“正统”的意思。在古代,每年以哪一个月当第一个月,有时是随着朝代的更换而变化的。不同王朝更改了月份的次序,便把更改后的第一个月叫作“正月”。在帝王看来,既然他们占据了天下,居了正位,一年十二个月的次序,也得跟着他们“正”过来。还有一种说法是因秦始皇姓嬴名政,他嫌“正”字的读音同他的名字同音犯了忌讳,就下令把“正月”读作“正(征)月”,一直沿用至今。

《淮南子·时则训》记载:“孟春之月,招摇(即北斗星柄)指寅。”古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位作为确定季节的标准,称为斗建,亦称月建。这是说一年的第一个月开始的时候斗柄指在寅位上,此月即为建寅之月,即正月。正月名谓的出现甚早。《诗经·小雅》有《正月》的诗篇:“正月繁霜,我心忧伤。”史传夏商周至秦汉各朝,正月的月份次序,各有一定的更改。战国秦汉年间对此尚有所谓“三正论”:认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔。司马迁《史记·历书》还有记载:“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月”。

然而,诚如语言学家王力先生所言“这并不可信”。如秦始皇统一中国后,改建亥即夏历的十月为岁首。汉沿秦制,汉武帝时改用“太初历”,以建寅之月为岁首,以后约两千年间,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正。由此可见,历史上大多王朝似乎没想到将正月和改朔“正统”绑在一起。而自汉以降,历史上那么多朝代以夏正为一年的开始,这恐怕也就是正月通常被人们视为岁首的原因。

清黄生《字诂·正》中认为:“世传秦始皇讳政,故民间呼正月之正作征音,此说非也……古者因斗柄所指之方,以其月为岁首,盖准此以为标的,故曰正,犹言斗柄所指之月耳”。由于斗建为确定月份的标准,故斗建也称为正。唐王冰注“正,斗建也”,即为此意。另外,黄生也认为,正月之正本来就有平声的读法,并非由于避秦始皇的讳而改读平声。正月写作“征月”,可知正月之正早在秦始皇之前就读平声。

如何准确解读“正月”呢?“正”在这里是“以此为正”的准则、标志。如此,“正月”即为一年刚开始时,年内所确立的标志性月份的意思。在新的一年开始之际,人们就要借“时新”而除旧布新,以新的标准、新的气象塑造人生,由此而形成一系列新年前夕和正月风俗。正月实施除旧立新的方式,见证于文献的是先秦时期的逐除。据《吕氏春秋·季冬纪》记载,古人在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”,这就是“除夕”节令的由来。

(摘编自陈勤建《传统年节的文化密码》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月,一直到汉武帝时期才恢复夏朝的月份排列法。

B.正月通常被人们称为岁首,这是因为从汉朝以后的约两千年的时间里,采用的是太初历,以夏正为一年的开始。

C.如今我们习惯称农历一月为“正月”,但在我国的古代时期,这并不是固定的,历史上有好几个朝代,正月不是一月。

D.最早提及“除夕”这一名称的是《吕氏春秋·季冬纪》,“除夕”就是在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.第一段列出农历一月被称为“正月”的三种原因:“岁之首月”,朝代更换后的第一个月,为避秦始皇的讳。

B.第二段引用“三正论”和《诗经》《史记》的记载,是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样。

C.第四段多次引用黄生的观点,呼应第一段,有的放矢,否定了“正月之正”是因为避秦始皇的讳这一说法。

D.文章提出议论的话题后,分析了农历一月被称为“正月”的真正原因,进而准确解读了“正月”的文化内涵。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位确定季节,如正月指寅,为建寅之月,二月指卯,为建卯之月。

B.战国秦汉年间所谓的“三正论”揭示了夏历、殷历和周历三者的区别,即各朝历法岁首的月份不同。

C.“正月”之“正”为“准则、标志”之意,古时人们就会在这个标志性月份里除旧布新,以新的标准来塑造人生。

D.“农历”又称“夏历”,是因为它产生于夏朝,且自汉武帝重新使用夏历后,除个别朝代外大多沿用夏正。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

(2019·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:可移动文化遗产的保护是指运用各种方法延长可移动文化遗产寿命的专业性活动。保护技术推进的核心是找到与遗产变化状况相适应的保护方法,以便及时对藏品进行预警、干预,使藏品保持健康的状态。在此过程中,预防、治理、修复三个方面的技术运用起着至关重要的作用。预防是所有的减缓文化遗产恶化和损毁的行为的总称,它涉及光照度、环境条件、安全、防火和突发事件的准备等方面。治理是通过外界的干预直接作用于可移动文化遗产的保护行为,是为了消除正在损毁遗产的外界因素,从而使遗产恢复到健康的状态。根据可移动文化遗产遭受“病痛”情形的差异,治理技术可以分为杀虫、去酸、脱水和清洁等类型。修复是对已经发生变形或变性的遗产进行处理,使之恢复到原有的形态或性质。修复的内容大致分为两个方面:一是清除文物和标本上的一切附着物;二是修补文物和标本的残缺部分。

(摘编自周耀林《可移动文化遗产保护策略研究》)

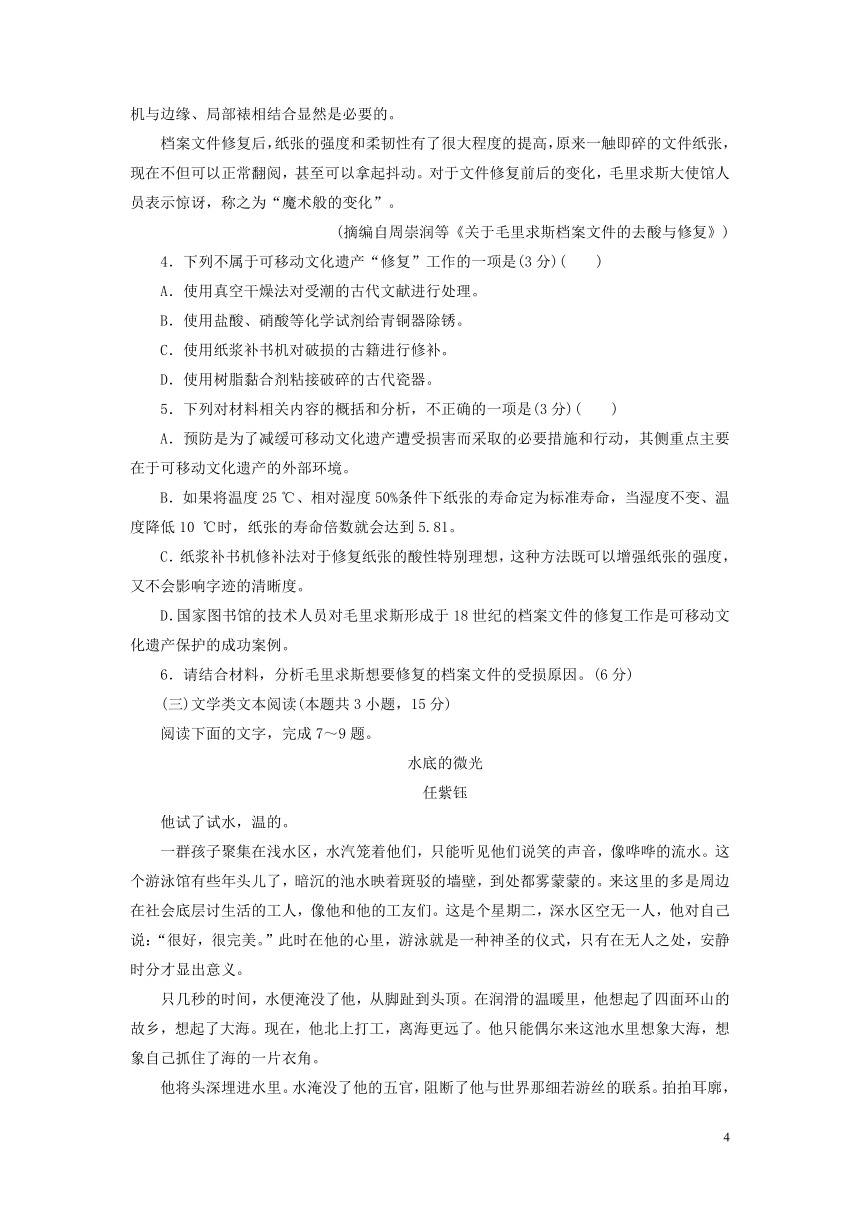

材料二:以温度25 ℃、相对湿度50%为标准寿命(设其指数为1.00),计算在温度15 ℃、35 ℃和湿度10%、30%、70%条件下,纸张的寿命和标准寿命的倍数关系,结果见下表

湿度(%)寿命倍数温度(℃) 一年平均湿度(%)

70 50 30 10

35 25 15 0.14 0.74 2.74 0.19 1.00 5.81 0.30 1.56 9.05 0.68 3.57 20.70

(摘编自李景仁等《图书档案保护技术手册》)

材料三:毛里求斯是非洲一个岛国,位于赤道南部的西印度洋上,气候湿热多雨。毛里求斯拟修复的档案文件,形成于18世纪,文件纸张为破布浆机制纸,字迹材料为酸性烟黑墨水,双面手写。以手感鉴别,柔韧性极差,几乎一触即碎。通过测试数据可知,文件纸张严重酸化。应毛里求斯大使馆的要求和委托,国家图书馆图书保护组和图书修整组的技术人员,对部分档案文件进行了实验性去酸和修复。方案如下:

(1)去酸方案

酸是纸张纤维发生化学降解的催化剂,能加快纸张纤维的水解反应,使纸张脆化变黄、机械强度下降,直至脆裂粉碎,不能使用。为避免酸性对文献纸张的损害,人们研究了各种去除纸张酸性的方法。根据毛里求斯档案文件的损坏程度和特点,技术人员认为采用氢氧化钙溶液去酸法比较好,以氢氧化钙溶液去酸,可根据纸张酸化的程度调节去酸溶液的浓度和去酸时间,去酸彻底,可操作性强,在操作处理过程中也不会使文件出现新的损坏。

(2)修复方案

纸浆补书机与边缘、局部裱相结合的修复法。用纸浆补书机修补书页,既不遮挡字迹又能增强纸张强度。但纸浆补书机法也有其不足,如对书页的边缘残缺处和书口的断裂处补后的强度不够,主要原因是书口的断裂处及书页上的裂口缝隙过小,使得纸浆难以通过,边缘残缺处的纸浆与书页的连接方式属单侧直线连接,不够牢固。为了弥补这一缺陷,纸浆补书机与边缘、局部裱相结合显然是必要的。

档案文件修复后,纸张的强度和柔韧性有了很大程度的提高,原来一触即碎的文件纸张,现在不但可以正常翻阅,甚至可以拿起抖动。对于文件修复前后的变化,毛里求斯大使馆人员表示惊讶,称之为“魔术般的变化”。

(摘编自周崇润等《关于毛里求斯档案文件的去酸与修复》)

4.下列不属于可移动文化遗产“修复”工作的一项是(3分)( )

A.使用真空干燥法对受潮的古代文献进行处理。

B.使用盐酸、硝酸等化学试剂给青铜器除锈。

C.使用纸浆补书机对破损的古籍进行修补。

D.使用树脂黏合剂粘接破碎的古代瓷器。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.预防是为了减缓可移动文化遗产遭受损害而采取的必要措施和行动,其侧重点主要在于可移动文化遗产的外部环境。

B.如果将温度25 ℃、相对湿度50%条件下纸张的寿命定为标准寿命,当湿度不变、温度降低10 ℃时,纸张的寿命倍数就会达到5.81。

C.纸浆补书机修补法对于修复纸张的酸性特别理想,这种方法既可以增强纸张的强度,又不会影响字迹的清晰度。

D.国家图书馆的技术人员对毛里求斯形成于18世纪的档案文件的修复工作是可移动文化遗产保护的成功案例。

6.请结合材料,分析毛里求斯想要修复的档案文件的受损原因。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

水底的微光

任紫钰

他试了试水,温的。

一群孩子聚集在浅水区,水汽笼着他们,只能听见他们说笑的声音,像哗哗的流水。这个游泳馆有些年头儿了,暗沉的池水映着斑驳的墙壁,到处都雾蒙蒙的。来这里的多是周边在社会底层讨生活的工人,像他和他的工友们。这是个星期二,深水区空无一人,他对自己说:“很好,很完美。”此时在他的心里,游泳就是一种神圣的仪式,只有在无人之处,安静时分才显出意义。

只几秒的时间,水便淹没了他,从脚趾到头顶。在润滑的温暖里,他想起了四面环山的故乡,想起了大海。现在,他北上打工,离海更远了。他只能偶尔来这池水里想象大海,想象自己抓住了海的一片衣角。

他将头深埋进水里。水淹没了他的五官,阻断了他与世界那细若游丝的联系。拍拍耳廓,能听见孤独的声音。在这回声里,他不断下沉。终于,他的脊梁接触到池底,他的身体微微发颤。他竟然想起了社区的图书室。图书室不大,十几平方米的样子,里面逼仄地挤着几排书架。闲时,他总爱去那里看书,一看就是几个小时,阳光透过窗棂,照着空气中悠闲翻飞的尘埃。他竟觉得很美,美得如他的梦境。在那无数次出现的梦境里。他是一个手捧诗集的白衣少年。把他从梦境中惊醒的总是他那些粗鲁的工友、整日骂骂咧咧的食堂师傅、颐指气使的工头儿。就是在那间图书室里,他遇见了太宰治的《人间失格》。才翻上两页,他就觉得像腿上刚结痂的伤口瘙痒难耐。他边读边想,所谓的字字珠玑,说的就是这样的文字吧。读到一半,他用袖子遮住了满脸的泪水,在人们诧异的眼神中匆匆离开。他开始攒钱,两个月后,他买下了《人间失格》。他用干净的细白棉布把书包好,珍重地放好。

过了几个月,工头儿开始拖欠工资。他和工友急了,追着讨要。又怕因此丢了饭碗。他和几个人商量,要告,联名书签了好几页,到了站街那天,却只剩了他。他挥舞着名单,想抓住最后一根稻草。他说:“你们一起来啊!这是我们应得的!”工友们纷纷别过脸去,不看他。他感到有口气憋在嗓子里,憋得他胸口闷疼。他跑出了工棚,陪着他的只有身后的风。

他终归是无处可去。天黑了。他回到工棚。屋里人头攒动,地上一片狼藉。包书的细白棉布躺在地上,一片污浊。工头儿扭头看着他,半笑不笑地说:“还知道回来,能耐了啊?!”说着,他从一个工友手里拿过那本《人间失格》一撕两半,扔在地上。工头儿又环视工友们,吆喝着:“都愣着干嘛?”工友们互相看看,又看看他,看看工头儿。终于,有几个工友对他动手了。拳头落在他的背上,手掌推搡在他的臂上。说实话,并不重。可他,承受不了。他再次转身跑了,跑进了这个游泳池。

水继续淹没着他。他的胸膛感受到了压力,他体验到了一种生命的快感。他的耳边想起了太宰治的话:“幸福感,就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金砂。就是那种感觉吧,经历过悲伤的极限,心情不可思议地,朦胧地明亮起来。”

他的胸腔撕裂般疼痛,他再也无法控制自己,他口鼻全张,水一股脑灌下去,顺过气管刀枪一样呛入。他的身子开始抽搐,水恣意地从四面八方挤进毛孔……黑暗应该如约而至了。就在黑暗来临前的瞬间,他看到了水底的微光。在水底的微光中,他看见了工友们的脸孔,那些他再也不想见到的脸孔。他能感到工友们粗糙的手,一双一双锤在他的背上,按在他的胸前。说实话,这力道比在工棚打他的时候重多了。他甚至还听见他们透着痛惜的骂声:“这个闷憨书生,就知道他心里不痛快了会来这里,万没想到他会寻死!”“这个憨货要真见阎王了,我们这些人这辈子也别想安生了。”

他努力睁开眼,透过工友们的肩膀,看到了浅水区的孩子们。那些孩子都惊讶地站立在水中,他们明亮的面孔犹如开在晨雾中的新鲜花朵。

(选自《金山》2017年第4期,有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.第二段的环境描写既再现了这个“有些年头儿”的游泳馆陈旧破败、水汽迷蒙的特点,也烘托了主人公沉重黯淡的心情。

B.读书读到满脸泪水、用干净的细白棉布包书、受了委屈选择轻生,这些情节都体现了小说主人公性格敏感脆弱的一面。

C.虽然工友打得“并不重”,但“他”还是“承受不了”,说明“他”无法忍受的不是工友们的打击和推搡,而是他们的背叛。

D.小说善于运用对比手法,如第四段中梦境与惊醒后的情景形成对比,表现主人公人生追求与现实之间的巨大反差,突出了其不幸的遭遇。

8.小说在叙事谋篇方面很有特点,请简要说明。(6分)

9.请结合全文,分析小说标题“水底的微光”的丰富意蕴。(6分)

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

顾和,字君孝,侍中众之族子也。和二岁丧父,总角便有清操,族叔荣雅重之。王导为扬州,辟从事。月旦当朝,未入,停车门外。周顗遇之,和方择虱,夷然不动。和尝诣导,导小极,对之疲睡。和欲叩会之,因谓同坐曰:“昔每闻族叔元公道叶赞中宗,保全江表。体小不安,令人喘息。”导觉之,谓和曰:“卿珪璋特达,机警有锋,不徒东南之美,实为海内之俊。”由是遂知名。既而导遣八部从事之部,诸从事各言二千石官长得失,和独无言。导问和:“卿何所闻?”答曰:“明公作辅,何缘采听风闻,以察察为政。”导咨嗟称善。

初,中兴东迁,旧章多阙,而冕旒饰以翡翠珊瑚及杂珠等。和奏:“旧冕十有二旒,皆用玉珠,今用杂珠等,非礼。”迁尚书仆射,以母老固辞,诏书敕喻,特听暮出朝还,其见优遇如此。

顷之,母忧去职,居丧以孝闻。既练【注】,卫将军褚裒上疏荐和,起为尚书令。和谓所亲曰:“古人或有释其忧服以祗王命,盖以才足干时,吾在常日犹不如人,况今中心荒乱,将何以补于万分?”帝又下诏,和表疏十余上,遂不起,服阕,然后视职。时谢尚领宣城内史收泾令陈干杀之有司以尚违法纠黜诏原之和重奏曰尚先劾奸赃罪听自首减死而尚内挟小憾肆其威虐。尚忝外属,宥之有典,至于下吏,宜正刑辟。”尚,皇太后舅,故寝其奏。时江夏公卫崇并为庶母制服三年,和乃奏曰:“礼所以轨物成教,故有国家者莫不崇正明本。江夏公卫崇本由疏属,复行重制,违冒礼度,肆其私情。若弗纠正,无以齐物。皆可下太常夺服。”诏从之。永和七年,以疾笃辞位。其年卒,年六十四。

(节选自《晋书·顾和传》,有删改)

【注】 练:是练祭的简称,出自《礼记·曾子问》,为古代亲丧一周年的祭礼。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.时谢尚领宣城内史收泾令/陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃/罪听自首减死/而尚内挟小憾/肆其威虐

B.时谢尚领宣城内史/收泾令陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃罪/听自首减死/而尚内挟小憾/肆其威虐

C.时谢尚领宣城内史/收泾令/陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃罪/听自首减死/而尚内挟小憾/肆其威虐

D.时谢尚领宣城内史/收泾令陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃/罪听自首减死而尚内挟小憾/肆其威虐

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“总角”专指古时男孩子未行加冠礼时的发型。头发梳成两个发髻,如头顶两角。

B.“表”有“外面”的意思,相对于中原。古人称长江以南地区为“江表”。

C.“旦”的意思是旭日东升,所以“日旦”指每天早上。“月旦”就指农历每月初一。

D.官员丧期未满,应诏除去丧服,出任官职,叫“夺服”,与“夺情”意义基本相近。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.顾和机智有方,委婉唤醒王导。他为了弄醒说着话就打瞌睡的王导,故意对着别人一边称颂王导的功绩,一边担心他的身体,惊醒了王导,获得了好评。

B.顾和尊章重典,以礼规范事物。他为人处事恪守相关的礼仪规范和典章制度,小到皇冠上装饰品的使用,大到皇亲国戚犯罪后是否应该得到宽恕。

C.顾和持守情理,尽孝不惜抗命。他知道自己的能力与古人无法相提并论,所以坚决不同意在守孝期内应荐复职。即便皇帝下诏书,他仍连续上表坚辞。

D.顾和多次进谏,不愿迎合权贵。他认为江夏公守丧的时间过长,不合礼法的规制,于是就毅然上奏,给皇帝摆事实,讲道理,并要求皇帝下诏予以纠正。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)答曰:“明公作辅,何缘采听风闻,以察察为政。”导咨嗟称善。(5分)

(2)以母老固辞,诏书敕喻,特听暮出朝还,其见优遇如此。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成后面各题。

纸 鸢

王 令【注】

谁作轻鸢壮远观,似嫌飞鸟未多端。

才乘一线凭风去,便有愚儿仰面看。

未必碧霄因可到,偶能终日遂为安。

扶摇不起沧溟远,笑杀鹏抟似尔难。

【注】 王令,北宋诗人,为人正直敢言,有治国安民之志,但一生壮志未酬,贫病交加而死。偶能终日,意指纸鸢之线易断,偶尔能在一天里始终飞于高处。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.作者揣测放风筝的人放风筝以增添空中壮观景象的原因,是嫌弃飞鸟花样不够多。

B.三、四句写风筝挣脱线高飞,便有“愚儿仰面看”,诗人借此暗讽世俗之人的势利。

C.碧霄难至,风筝偶尔飞向高处便“遂为安”,好比暂居高位的小人志得意满的嘴脸。

D.作者没有从正面描写风筝的形状和色彩,以衬托、对比手法来表现风筝的飞升。

15.本诗中“笑杀鹏抟”的纸鸢,与庄子《逍遥游》中嘲笑鹏的斥安鸟形象有何异同?请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)范仲淹《岳阳楼记》中用“______________”描写了有风时水面上月光浮动的样子,用“______________”描绘了无风时水中的月影如玉璧。

(2)李贺的《雁门太守行》从听觉和视觉的角度描写了这场惊心动魄的战斗的诗句是“______________,______________”。

(3)《赤壁赋》中写客人慨叹“人生短促,人很渺小”之后,进而慨叹人生短暂的句子是“______________,______________”。

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

一支军队只有指挥体系健全顺畅、全体将士________,才会形成强大的战斗力。中国古代军事家高度重视军队组织和指挥系统的建设,其中就包括金鼓制度的建立和训练。但是,由于古代小说中经常出现的“击鼓进军”“鸣金收兵”,使许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号。在一些________的影视作品里,中国古代军队作战很像散漫的武装游行:一大批毫无组织纪律性的战士在各种乐器的伴奏下前行,等贵族车战或骑兵将领对决分出胜负后,所有人一拥而上或一哄而散。在这些作品里,大批步兵只是作为战争的陪衬而存在,金鼓制度________。( )。不说别的,古代军队中单是鼓的使用就非常繁杂,传递着丰富多样的指挥信息,比如通过鼓的大小和音调不同体现指挥号令的级别,通过击鼓的不同频率来指导不同的进攻速度,用不同的击鼓次序指挥不同的兵种,如此等等,________。

17.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.令行禁止 粗制滥造 形同虚设 不一而足

B.令行禁止 粗枝大叶 徒有其名 不一而足

C.雷厉风行 粗枝大叶 形同虚设 不胜枚举

D.雷厉风行 粗制滥造 徒有其名 不胜枚举

18.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.由于古代小说中经常出现“击鼓进军”“鸣金收兵”,使许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号的印象。

B.古代小说中经常出现的“击鼓进军”“鸣金收兵”,许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号的印象。

C.古代小说中经常出现“击鼓进军”“鸣金收兵”,使许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号。

D.由于古代小说中经常出现“击鼓进军”“鸣金收兵”,许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号的印象。

19.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.然而,古代军队的金鼓制度绝非如此,这需要我们仔细考察一下历史事实

B.然而,历史事实绝非如此,这需要我们仔细考察一下古代军队的金鼓制度

C.而且,训练一支具有完善指挥体系、战斗力十足的军队,金鼓制度不可或缺

D.而且,金鼓制度不可或缺,这正是出于古代将领对完善军队指挥体系的考量

20.下面是某大学生写给一位大学教授的自荐信,其中有五处表达不得体,请找出并作修改。(5分)

尊敬的教授:

我叫刘云亭,愚兄刘风亭是您从前的学生,他对您的人品学识赏识有加,使我对您仰慕已久,希望您有幸收我为徒。您的几部著作我已全部购买惠存,今寄上论文一篇,恭请拜读,不胜感激!

刘云亭敬上

21.从下面第一组所给的词语中任选1个,第二组中任选3个,将它们连缀成一段议论性文字,要求观点鲜明,语意完整,内在逻辑清晰,80个字左右。(6分)

①文化 协作 发展

②筷子 马车 足球 快递 刀叉 高铁 互联网 云计算 共同体

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写一篇文章。

一种只生长在中国最东边的竹子——毛竹,那里的农民到处播种,每天对其精心培养。种子发芽后,即使农民们一直精心照顾,毛竹四年也只不过长了3 cm。别的地方的人看到这种情景,摇着头表示完全不能理解。但是,竹子五年后以每天足足30 cm的速度生长着。这样只用六周就可以长到15米,这里瞬间就可以变成郁郁葱葱的竹林。或许看起来六周间好像发生了不可思议的变化,但之前的四年,毛竹将根在土壤里延伸了数百平米。

要求:全面理解材料,选准角度,明确立意;自拟标题,自选文体(诗歌除外),不少于800字;不得套作,不得抄袭。

阶段质量测试卷(二)(答案版)

(第一单元 能力提升卷)

(用时150分钟,满分150分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

人们习惯称农历过年的那个一月为“正月”,这是为什么?一种说法认为“正岁之首月”,表示农历新年第一个月的意思。另一种说法认为“正”的本意蕴含着“正统”的意思。在古代,每年以哪一个月当第一个月,有时是随着朝代的更换而变化的。不同王朝更改了月份的次序,便把更改后的第一个月叫作“正月”。在帝王看来,既然他们占据了天下,居了正位,一年十二个月的次序,也得跟着他们“正”过来。还有一种说法是因秦始皇姓嬴名政,他嫌“正”字的读音同他的名字同音犯了忌讳,就下令把“正月”读作“正(征)月”,一直沿用至今。

《淮南子·时则训》记载:“孟春之月,招摇(即北斗星柄)指寅。”古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位作为确定季节的标准,称为斗建,亦称月建。这是说一年的第一个月开始的时候斗柄指在寅位上,此月即为建寅之月,即正月。正月名谓的出现甚早。《诗经·小雅》有《正月》的诗篇:“正月繁霜,我心忧伤。”史传夏商周至秦汉各朝,正月的月份次序,各有一定的更改。战国秦汉年间对此尚有所谓“三正论”:认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔。司马迁《史记·历书》还有记载:“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月”。

然而,诚如语言学家王力先生所言“这并不可信”。如秦始皇统一中国后,改建亥即夏历的十月为岁首。汉沿秦制,汉武帝时改用“太初历”,以建寅之月为岁首,以后约两千年间,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正。由此可见,历史上大多王朝似乎没想到将正月和改朔“正统”绑在一起。而自汉以降,历史上那么多朝代以夏正为一年的开始,这恐怕也就是正月通常被人们视为岁首的原因。

清黄生《字诂·正》中认为:“世传秦始皇讳政,故民间呼正月之正作征音,此说非也……古者因斗柄所指之方,以其月为岁首,盖准此以为标的,故曰正,犹言斗柄所指之月耳”。由于斗建为确定月份的标准,故斗建也称为正。唐王冰注“正,斗建也”,即为此意。另外,黄生也认为,正月之正本来就有平声的读法,并非由于避秦始皇的讳而改读平声。正月写作“征月”,可知正月之正早在秦始皇之前就读平声。

如何准确解读“正月”呢?“正”在这里是“以此为正”的准则、标志。如此,“正月”即为一年刚开始时,年内所确立的标志性月份的意思。在新的一年开始之际,人们就要借“时新”而除旧布新,以新的标准、新的气象塑造人生,由此而形成一系列新年前夕和正月风俗。正月实施除旧立新的方式,见证于文献的是先秦时期的逐除。据《吕氏春秋·季冬纪》记载,古人在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”,这就是“除夕”节令的由来。

(摘编自陈勤建《传统年节的文化密码》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月,一直到汉武帝时期才恢复夏朝的月份排列法。

B.正月通常被人们称为岁首,这是因为从汉朝以后的约两千年的时间里,采用的是太初历,以夏正为一年的开始。

C.如今我们习惯称农历一月为“正月”,但在我国的古代时期,这并不是固定的,历史上有好几个朝代,正月不是一月。

D.最早提及“除夕”这一名称的是《吕氏春秋·季冬纪》,“除夕”就是在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”。

解析:选C A项,张冠李戴。商朝是12月,周朝是11月。B项,扩大范围。D项,曲解文意。《吕氏春秋·季冬纪》只是记载了有关“除夕”的活动,但并没有说这本书是最早提及“除夕”这一名称的。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.第一段列出农历一月被称为“正月”的三种原因:“岁之首月”,朝代更换后的第一个月,为避秦始皇的讳。

B.第二段引用“三正论”和《诗经》《史记》的记载,是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样。

C.第四段多次引用黄生的观点,呼应第一段,有的放矢,否定了“正月之正”是因为避秦始皇的讳这一说法。

D.文章提出议论的话题后,分析了农历一月被称为“正月”的真正原因,进而准确解读了“正月”的文化内涵。

解析:选B 引用《诗经》的记载是为了论证“正月名谓的出现甚早”。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位确定季节,如正月指寅,为建寅之月,二月指卯,为建卯之月。

B.战国秦汉年间所谓的“三正论”揭示了夏历、殷历和周历三者的区别,即各朝历法岁首的月份不同。

C.“正月”之“正”为“准则、标志”之意,古时人们就会在这个标志性月份里除旧布新,以新的标准来塑造人生。

D.“农历”又称“夏历”,是因为它产生于夏朝,且自汉武帝重新使用夏历后,除个别朝代外大多沿用夏正。

解析:选B “三正论”并没有揭示三者的区别,只是三者正月的月份次序各有更改的情况。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

(2019·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:可移动文化遗产的保护是指运用各种方法延长可移动文化遗产寿命的专业性活动。保护技术推进的核心是找到与遗产变化状况相适应的保护方法,以便及时对藏品进行预警、干预,使藏品保持健康的状态。在此过程中,预防、治理、修复三个方面的技术运用起着至关重要的作用。预防是所有的减缓文化遗产恶化和损毁的行为的总称,它涉及光照度、环境条件、安全、防火和突发事件的准备等方面。治理是通过外界的干预直接作用于可移动文化遗产的保护行为,是为了消除正在损毁遗产的外界因素,从而使遗产恢复到健康的状态。根据可移动文化遗产遭受“病痛”情形的差异,治理技术可以分为杀虫、去酸、脱水和清洁等类型。修复是对已经发生变形或变性的遗产进行处理,使之恢复到原有的形态或性质。修复的内容大致分为两个方面:一是清除文物和标本上的一切附着物;二是修补文物和标本的残缺部分。

(摘编自周耀林《可移动文化遗产保护策略研究》)

材料二:以温度25 ℃、相对湿度50%为标准寿命(设其指数为1.00),计算在温度15 ℃、35 ℃和湿度10%、30%、70%条件下,纸张的寿命和标准寿命的倍数关系,结果见下表

湿度(%)寿命倍数温度(℃) 一年平均湿度(%)

70 50 30 10

35 25 15 0.14 0.74 2.74 0.19 1.00 5.81 0.30 1.56 9.05 0.68 3.57 20.70

(摘编自李景仁等《图书档案保护技术手册》)

材料三:毛里求斯是非洲一个岛国,位于赤道南部的西印度洋上,气候湿热多雨。毛里求斯拟修复的档案文件,形成于18世纪,文件纸张为破布浆机制纸,字迹材料为酸性烟黑墨水,双面手写。以手感鉴别,柔韧性极差,几乎一触即碎。通过测试数据可知,文件纸张严重酸化。应毛里求斯大使馆的要求和委托,国家图书馆图书保护组和图书修整组的技术人员,对部分档案文件进行了实验性去酸和修复。方案如下:

(1)去酸方案

酸是纸张纤维发生化学降解的催化剂,能加快纸张纤维的水解反应,使纸张脆化变黄、机械强度下降,直至脆裂粉碎,不能使用。为避免酸性对文献纸张的损害,人们研究了各种去除纸张酸性的方法。根据毛里求斯档案文件的损坏程度和特点,技术人员认为采用氢氧化钙溶液去酸法比较好,以氢氧化钙溶液去酸,可根据纸张酸化的程度调节去酸溶液的浓度和去酸时间,去酸彻底,可操作性强,在操作处理过程中也不会使文件出现新的损坏。

(2)修复方案

纸浆补书机与边缘、局部裱相结合的修复法。用纸浆补书机修补书页,既不遮挡字迹又能增强纸张强度。但纸浆补书机法也有其不足,如对书页的边缘残缺处和书口的断裂处补后的强度不够,主要原因是书口的断裂处及书页上的裂口缝隙过小,使得纸浆难以通过,边缘残缺处的纸浆与书页的连接方式属单侧直线连接,不够牢固。为了弥补这一缺陷,纸浆补书机与边缘、局部裱相结合显然是必要的。

档案文件修复后,纸张的强度和柔韧性有了很大程度的提高,原来一触即碎的文件纸张,现在不但可以正常翻阅,甚至可以拿起抖动。对于文件修复前后的变化,毛里求斯大使馆人员表示惊讶,称之为“魔术般的变化”。

(摘编自周崇润等《关于毛里求斯档案文件的去酸与修复》)

4.下列不属于可移动文化遗产“修复”工作的一项是(3分)( )

A.使用真空干燥法对受潮的古代文献进行处理。

B.使用盐酸、硝酸等化学试剂给青铜器除锈。

C.使用纸浆补书机对破损的古籍进行修补。

D.使用树脂黏合剂粘接破碎的古代瓷器。

解析:选A 由材料一中“根据可移动文化遗产遭受‘病痛’情形的差异,治理技术可以分为杀虫、去酸、脱水和清洁等类型”可知,“使用真空干燥法对受潮的古代文献进行处理”是脱水,应该属于“治理”方面的技术。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.预防是为了减缓可移动文化遗产遭受损害而采取的必要措施和行动,其侧重点主要在于可移动文化遗产的外部环境。

B.如果将温度25 ℃、相对湿度50%条件下纸张的寿命定为标准寿命,当湿度不变、温度降低10 ℃时,纸张的寿命倍数就会达到5.81。

C.纸浆补书机修补法对于修复纸张的酸性特别理想,这种方法既可以增强纸张的强度,又不会影响字迹的清晰度。

D.国家图书馆的技术人员对毛里求斯形成于18世纪的档案文件的修复工作是可移动文化遗产保护的成功案例。

解析:选C C项曲解文意。根据材料三中“(2)修复方案”的第二句可知“纸浆补书机修补法”“既可以增强纸张的强度,又不会影响字迹的清晰度”是正确的。但“纸浆补书机修补法对于修复纸张的酸性特别理想”说法有误,材料三中档案文件修复有“去酸”和“修复”两种方案,纸浆补书机的作用是修补书页,不涉及修复纸张的酸性。

6.请结合材料,分析毛里求斯想要修复的档案文件的受损原因。(6分)

答案:①档案文件形式的年代久远;②档案文件的纸张严重酸化;③毛里求斯的气候湿热多雨,不利于档案文件的保存。

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

水底的微光

任紫钰

他试了试水,温的。

一群孩子聚集在浅水区,水汽笼着他们,只能听见他们说笑的声音,像哗哗的流水。这个游泳馆有些年头儿了,暗沉的池水映着斑驳的墙壁,到处都雾蒙蒙的。来这里的多是周边在社会底层讨生活的工人,像他和他的工友们。这是个星期二,深水区空无一人,他对自己说:“很好,很完美。”此时在他的心里,游泳就是一种神圣的仪式,只有在无人之处,安静时分才显出意义。

只几秒的时间,水便淹没了他,从脚趾到头顶。在润滑的温暖里,他想起了四面环山的故乡,想起了大海。现在,他北上打工,离海更远了。他只能偶尔来这池水里想象大海,想象自己抓住了海的一片衣角。

他将头深埋进水里。水淹没了他的五官,阻断了他与世界那细若游丝的联系。拍拍耳廓,能听见孤独的声音。在这回声里,他不断下沉。终于,他的脊梁接触到池底,他的身体微微发颤。他竟然想起了社区的图书室。图书室不大,十几平方米的样子,里面逼仄地挤着几排书架。闲时,他总爱去那里看书,一看就是几个小时,阳光透过窗棂,照着空气中悠闲翻飞的尘埃。他竟觉得很美,美得如他的梦境。在那无数次出现的梦境里。他是一个手捧诗集的白衣少年。把他从梦境中惊醒的总是他那些粗鲁的工友、整日骂骂咧咧的食堂师傅、颐指气使的工头儿。就是在那间图书室里,他遇见了太宰治的《人间失格》。才翻上两页,他就觉得像腿上刚结痂的伤口瘙痒难耐。他边读边想,所谓的字字珠玑,说的就是这样的文字吧。读到一半,他用袖子遮住了满脸的泪水,在人们诧异的眼神中匆匆离开。他开始攒钱,两个月后,他买下了《人间失格》。他用干净的细白棉布把书包好,珍重地放好。

过了几个月,工头儿开始拖欠工资。他和工友急了,追着讨要。又怕因此丢了饭碗。他和几个人商量,要告,联名书签了好几页,到了站街那天,却只剩了他。他挥舞着名单,想抓住最后一根稻草。他说:“你们一起来啊!这是我们应得的!”工友们纷纷别过脸去,不看他。他感到有口气憋在嗓子里,憋得他胸口闷疼。他跑出了工棚,陪着他的只有身后的风。

他终归是无处可去。天黑了。他回到工棚。屋里人头攒动,地上一片狼藉。包书的细白棉布躺在地上,一片污浊。工头儿扭头看着他,半笑不笑地说:“还知道回来,能耐了啊?!”说着,他从一个工友手里拿过那本《人间失格》一撕两半,扔在地上。工头儿又环视工友们,吆喝着:“都愣着干嘛?”工友们互相看看,又看看他,看看工头儿。终于,有几个工友对他动手了。拳头落在他的背上,手掌推搡在他的臂上。说实话,并不重。可他,承受不了。他再次转身跑了,跑进了这个游泳池。

水继续淹没着他。他的胸膛感受到了压力,他体验到了一种生命的快感。他的耳边想起了太宰治的话:“幸福感,就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金砂。就是那种感觉吧,经历过悲伤的极限,心情不可思议地,朦胧地明亮起来。”

他的胸腔撕裂般疼痛,他再也无法控制自己,他口鼻全张,水一股脑灌下去,顺过气管刀枪一样呛入。他的身子开始抽搐,水恣意地从四面八方挤进毛孔……黑暗应该如约而至了。就在黑暗来临前的瞬间,他看到了水底的微光。在水底的微光中,他看见了工友们的脸孔,那些他再也不想见到的脸孔。他能感到工友们粗糙的手,一双一双锤在他的背上,按在他的胸前。说实话,这力道比在工棚打他的时候重多了。他甚至还听见他们透着痛惜的骂声:“这个闷憨书生,就知道他心里不痛快了会来这里,万没想到他会寻死!”“这个憨货要真见阎王了,我们这些人这辈子也别想安生了。”

他努力睁开眼,透过工友们的肩膀,看到了浅水区的孩子们。那些孩子都惊讶地站立在水中,他们明亮的面孔犹如开在晨雾中的新鲜花朵。

(选自《金山》2017年第4期,有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.第二段的环境描写既再现了这个“有些年头儿”的游泳馆陈旧破败、水汽迷蒙的特点,也烘托了主人公沉重黯淡的心情。

B.读书读到满脸泪水、用干净的细白棉布包书、受了委屈选择轻生,这些情节都体现了小说主人公性格敏感脆弱的一面。

C.虽然工友打得“并不重”,但“他”还是“承受不了”,说明“他”无法忍受的不是工友们的打击和推搡,而是他们的背叛。

D.小说善于运用对比手法,如第四段中梦境与惊醒后的情景形成对比,表现主人公人生追求与现实之间的巨大反差,突出了其不幸的遭遇。

解析:选B “用干净的细白棉布包书”体现的不是小说主人公性格的敏感脆弱,而是对书的珍视。

8.小说在叙事谋篇方面很有特点,请简要说明。(6分)

答案:运用插叙手法,插入主人公读书、讨薪等内容,交代事件的起因、人物的遭际(使情节的发生发展更合理)。现实与回忆交织,把主人公在泳池里真实的感受与对故乡、大海、社区图书馆的回忆巧妙融合(巧妙推进故事情节,有利于展现人物心理,突出人物形象)。时空集中,故事发生在“泳池”这一地点,“他”准备轻生到被工友救起这一时间段(情节紧凑)。前后照应,如开头结尾都有对浅水区孩子们的描述,之前只能听见他们的说笑,后来看到了他们“明亮的面孔”。

9.请结合全文,分析小说标题“水底的微光”的丰富意蕴。(6分)

答案:水底的微光是指真实的光,“他”被救上岸时在濒临死亡的状态下感受到的光亮。也指希望之光,“他”曾以为粗鲁软弱的工友背叛了自己,陷入绝望的水底,但工友们的关爱和及时救助给轻生的“他”以希望。指卑微人性中的善良之光,这些工友虽然临事怯懦、屈从权势、“助纣为虐”,却并非因为邪恶,而只是对现实的妥协,他们仍然怀着善良友爱之心。还可指梦想之光,“他”虽然在社会底层讨生活,却仍酷爱读书,珍爱书籍,心存梦想。指温暖之光,遥远大海边的故乡带给远离家乡、北上打工的“他”心灵的温暖。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

顾和,字君孝,侍中众之族子也。和二岁丧父,总角便有清操,族叔荣雅重之。王导为扬州,辟从事。月旦当朝,未入,停车门外。周顗遇之,和方择虱,夷然不动。和尝诣导,导小极,对之疲睡。和欲叩会之,因谓同坐曰:“昔每闻族叔元公道叶赞中宗,保全江表。体小不安,令人喘息。”导觉之,谓和曰:“卿珪璋特达,机警有锋,不徒东南之美,实为海内之俊。”由是遂知名。既而导遣八部从事之部,诸从事各言二千石官长得失,和独无言。导问和:“卿何所闻?”答曰:“明公作辅,何缘采听风闻,以察察为政。”导咨嗟称善。

初,中兴东迁,旧章多阙,而冕旒饰以翡翠珊瑚及杂珠等。和奏:“旧冕十有二旒,皆用玉珠,今用杂珠等,非礼。”迁尚书仆射,以母老固辞,诏书敕喻,特听暮出朝还,其见优遇如此。

顷之,母忧去职,居丧以孝闻。既练【注】,卫将军褚裒上疏荐和,起为尚书令。和谓所亲曰:“古人或有释其忧服以祗王命,盖以才足干时,吾在常日犹不如人,况今中心荒乱,将何以补于万分?”帝又下诏,和表疏十余上,遂不起,服阕,然后视职。时谢尚领宣城内史收泾令陈干杀之有司以尚违法纠黜诏原之和重奏曰尚先劾奸赃罪听自首减死而尚内挟小憾肆其威虐。尚忝外属,宥之有典,至于下吏,宜正刑辟。”尚,皇太后舅,故寝其奏。时江夏公卫崇并为庶母制服三年,和乃奏曰:“礼所以轨物成教,故有国家者莫不崇正明本。江夏公卫崇本由疏属,复行重制,违冒礼度,肆其私情。若弗纠正,无以齐物。皆可下太常夺服。”诏从之。永和七年,以疾笃辞位。其年卒,年六十四。

(节选自《晋书·顾和传》,有删改)

【注】 练:是练祭的简称,出自《礼记·曾子问》,为古代亲丧一周年的祭礼。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.时谢尚领宣城内史收泾令/陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃/罪听自首减死/而尚内挟小憾/肆其威虐

B.时谢尚领宣城内史/收泾令陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃罪/听自首减死/而尚内挟小憾/肆其威虐

C.时谢尚领宣城内史/收泾令/陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃罪/听自首减死/而尚内挟小憾/肆其威虐

D.时谢尚领宣城内史/收泾令陈干杀之/有司以尚违法纠黜/诏原之/和重奏曰/尚先劾奸赃/罪听自首减死而尚内挟小憾/肆其威虐

解析:选B 原文标点为:时谢尚领宣城内史,收泾令陈干杀之,有司以尚违法纠黜,诏原之。和重奏曰:“尚先劾奸赃罪,听自首减死。而尚内挟小憾,肆其威虐。”

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“总角”专指古时男孩子未行加冠礼时的发型。头发梳成两个发髻,如头顶两角。

B.“表”有“外面”的意思,相对于中原。古人称长江以南地区为“江表”。

C.“旦”的意思是旭日东升,所以“日旦”指每天早上。“月旦”就指农历每月初一。

D.官员丧期未满,应诏除去丧服,出任官职,叫“夺服”,与“夺情”意义基本相近。

解析:选A “总角”,泛指未成年的孩子,不仅仅指男孩子。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.顾和机智有方,委婉唤醒王导。他为了弄醒说着话就打瞌睡的王导,故意对着别人一边称颂王导的功绩,一边担心他的身体,惊醒了王导,获得了好评。

B.顾和尊章重典,以礼规范事物。他为人处事恪守相关的礼仪规范和典章制度,小到皇冠上装饰品的使用,大到皇亲国戚犯罪后是否应该得到宽恕。

C.顾和持守情理,尽孝不惜抗命。他知道自己的能力与古人无法相提并论,所以坚决不同意在守孝期内应荐复职。即便皇帝下诏书,他仍连续上表坚辞。

D.顾和多次进谏,不愿迎合权贵。他认为江夏公守丧的时间过长,不合礼法的规制,于是就毅然上奏,给皇帝摆事实,讲道理,并要求皇帝下诏予以纠正。

解析:选C 原文中顾和的话,只是托词,他的真实意图是想要服丧满期。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)答曰:“明公作辅,何缘采听风闻,以察察为政。”导咨嗟称善。(5分)

(2)以母老固辞,诏书敕喻,特听暮出朝还,其见优遇如此。(5分)

答案:(1)(顾和)回答说:“明公(或您)作为辅佐皇帝的大臣(或重臣),为什么要收集传言,把严苛作为处理政务的原则呢?”王导赞叹表扬了顾和。

(2)(顾和)以母亲年老为由坚决推辞,皇帝下诏书告知他,特别允许他晚上去早上回来,他受到优厚的待遇达到这样的程度。

参考译文:顾和,字君孝,是侍中顾众的同族兄弟之子。顾和两岁时父亲去世,童年就很有纯洁的操守,同族之叔顾荣很器重他。王导主政扬州时,征用顾和为从事。有一次,月初一应当上朝,还没入宫,车停在门外。周顗遇见他,顾和正在捉虱子,(见到他)神态坦然,没有以礼相见。还有一次,顾和去见王导,王导正困倦,说话间就睡着了。顾和想把他弄醒,于是对同座的人说:“从前常听同族里的叔父元公说过王公协同辅位中宗、保全江南的事。王公身体稍有不适,令人焦虑。”王导醒了,对顾和说:“你资质优异出众,机警有锋芒,不仅是东南地区的人才,实在是海内俊杰。”于是顾和就出名了。不久王导派八部从事到衙署去,各位从事都议论官长的得失,只有顾和不说话。王导问顾和:“你听到了什么?”顾和回答说:“明公作为辅佐皇帝的大臣,为什么要收集传言,把严苛作为处理政务的原则呢?”王导赞叹表扬了顾和。

当初,晋朝中兴,国都东迁,旧的典章制度有许多缺失,皇冠上的旒用翡翠珊瑚以及杂珠等装饰。顾和奏道:“过去皇冠上有十二旒,都用玉珠,现在用杂珠等,不合于礼制。”顾和迁任尚书仆射,以母亲年老为由坚决推辞,皇帝下诏书告知他,特别允许他晚上去早上回来,他受到优厚的待遇达到这样的程度。

不久,因母亲去世离职,服丧以孝闻名。练祭过后,卫将军褚裒上疏推荐顾和,起任为尚书令。顾和对亲近之人说:“古代有人脱去丧服去服从君命,大概是因为才干足以处理时务,我在平常日子里尚且不如别人,何况现在心中混乱,我用什么来对事情有万分之一的补益呢?”皇帝又下诏书,顾和十余次上表疏,于是不出任职务,服丧期满,然后才去处理职事。这时谢尚兼任宣城内史,拘捕泾县县令陈干并杀了他,主管官员认为谢尚违反制度要处罚罢免他,皇帝却下诏令宽恕他。顾和再次上奏说:“谢尚先是被判了不法受贿罪,被准许自首免死。而谢尚心中有一点不满意,就肆意呈威施虐。谢尚身为外戚,按规定可以宽恕,手下的官员,应当依法处置。”谢尚,是皇太后的舅舅,所以奏疏被搁置下来。当时江夏公卫崇为庶母服丧三年,顾和就上奏道:“礼是用来规范事体促成教化的,所有当君王的无不崇尚正礼昭明根本。江夏公卫崇本来是远一层的亲属,却在守孝时行重礼,违反礼制,放纵私情。如不纠正,就无法治理事物。可令太常让他们都除去丧服。”皇帝下诏书同意。永和七年,因病重辞职。当年去世,享年六十四岁。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成后面各题。

纸 鸢

王 令【注】

谁作轻鸢壮远观,似嫌飞鸟未多端。

才乘一线凭风去,便有愚儿仰面看。

未必碧霄因可到,偶能终日遂为安。

扶摇不起沧溟远,笑杀鹏抟似尔难。

【注】 王令,北宋诗人,为人正直敢言,有治国安民之志,但一生壮志未酬,贫病交加而死。偶能终日,意指纸鸢之线易断,偶尔能在一天里始终飞于高处。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.作者揣测放风筝的人放风筝以增添空中壮观景象的原因,是嫌弃飞鸟花样不够多。

B.三、四句写风筝挣脱线高飞,便有“愚儿仰面看”,诗人借此暗讽世俗之人的势利。

C.碧霄难至,风筝偶尔飞向高处便“遂为安”,好比暂居高位的小人志得意满的嘴脸。

D.作者没有从正面描写风筝的形状和色彩,以衬托、对比手法来表现风筝的飞升。

解析:选B 诗的第三、四句所写并非“风筝挣脱线绳飞天而去”,而是乘线凭风高飞的场景。

15.本诗中“笑杀鹏抟”的纸鸢,与庄子《逍遥游》中嘲笑鹏的斥安鸟形象有何异同?请简要分析。(6分)

答案:本诗的纸鸢和《逍遥游》中的斥安鸟都显得自大无知,但本诗中“笑杀鹏抟”的纸鸢,暂时高飞却嘲笑没有大风不能远飞的大鹏,这是一旦得势便嘲笑有志难伸之人的小人行径,而庄子《逍遥游》中斥安鸟不知自己也有所待,侧重强调其见识短浅,境界低,不能理解大鹏的高远境界。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)范仲淹《岳阳楼记》中用“______________”描写了有风时水面上月光浮动的样子,用“______________”描绘了无风时水中的月影如玉璧。

(2)李贺的《雁门太守行》从听觉和视觉的角度描写了这场惊心动魄的战斗的诗句是“______________,______________”。

(3)《赤壁赋》中写客人慨叹“人生短促,人很渺小”之后,进而慨叹人生短暂的句子是“______________,______________”。

答案:(1)浮光跃金 静影沉璧

(2)角声满天秋色里 塞上燕脂凝夜紫

(3)哀吾生之须臾 羡长江之无穷

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

一支军队只有指挥体系健全顺畅、全体将士________,才会形成强大的战斗力。中国古代军事家高度重视军队组织和指挥系统的建设,其中就包括金鼓制度的建立和训练。但是,由于古代小说中经常出现的“击鼓进军”“鸣金收兵”,使许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号。在一些________的影视作品里,中国古代军队作战很像散漫的武装游行:一大批毫无组织纪律性的战士在各种乐器的伴奏下前行,等贵族车战或骑兵将领对决分出胜负后,所有人一拥而上或一哄而散。在这些作品里,大批步兵只是作为战争的陪衬而存在,金鼓制度________。( )。不说别的,古代军队中单是鼓的使用就非常繁杂,传递着丰富多样的指挥信息,比如通过鼓的大小和音调不同体现指挥号令的级别,通过击鼓的不同频率来指导不同的进攻速度,用不同的击鼓次序指挥不同的兵种,如此等等,________。

17.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.令行禁止 粗制滥造 形同虚设 不一而足

B.令行禁止 粗枝大叶 徒有其名 不一而足

C.雷厉风行 粗枝大叶 形同虚设 不胜枚举

D.雷厉风行 粗制滥造 徒有其名 不胜枚举

解析:选A 令行禁止:指下令行动就立即行动,下令停止就立即停止,形容法令严正,纪律严明,执行认真。雷厉风行:比喻执行政策法令严厉迅速,也形容办事声势猛烈,行动迅速。此处说全体将士听从号令,用“令行禁止”。粗制滥造:指制作粗劣,不讲究质量,也指工作不负责任,草率行事。粗枝大叶:比喻工作粗糙,不认真细致。修饰影视作品,应用“粗制滥造”。形同虚设:指形式上虽有,却不起作用。徒有其名:指有名无实。此处说在一些作品中,步兵只是陪衬,金鼓制度没有作用,故用“形同虚设”。不一而足:指同类的事物不止一个而是很多,无法列举。不胜枚举:指无法一一全举出来,形容为数极多。前文说鼓的使用繁杂,传递的信息非常丰富,故用“不一而足”。

18.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.由于古代小说中经常出现“击鼓进军”“鸣金收兵”,使许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号的印象。

B.古代小说中经常出现的“击鼓进军”“鸣金收兵”,许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号的印象。

C.古代小说中经常出现“击鼓进军”“鸣金收兵”,使许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号。

D.由于古代小说中经常出现“击鼓进军”“鸣金收兵”,许多人形成了中国古代军队作战时似乎只有进攻和后撤两个指挥信号的印象。

解析:选D A项,缺少主语,删掉“由于”或“使”;B项,缺少谓语,在“许多人”前加上“使”;C项,“形成”缺少宾语中心语,在“信号”后加上“的印象”。

19.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.然而,古代军队的金鼓制度绝非如此,这需要我们仔细考察一下历史事实

B.然而,历史事实绝非如此,这需要我们仔细考察一下古代军队的金鼓制度

C.而且,训练一支具有完善指挥体系、战斗力十足的军队,金鼓制度不可或缺

D.而且,金鼓制度不可或缺,这正是出于古代将领对完善军队指挥体系的考量

解析:选B 根据语境,上下文应为转折关系,排除C、D两项;括号后的文字是对金鼓制度的阐释,排除A项。

20.下面是某大学生写给一位大学教授的自荐信,其中有五处表达不得体,请找出并作修改。(5分)

尊敬的教授:

我叫刘云亭,愚兄刘风亭是您从前的学生,他对您的人品学识赏识有加,使我对您仰慕已久,希望您有幸收我为徒。您的几部著作我已全部购买惠存,今寄上论文一篇,恭请拜读,不胜感激!

刘云亭敬上

解析:“愚兄”是在比自己年纪小的人面前的自称,此处是说自己的哥哥,使用不当,改为“家兄”。“赏识有加”,是非常赏识的意思,用于长辈对晚辈,上级对下级,此处说学生对老师的情感,使用不当,改为“非常钦佩”。“有幸”用于自己身上,不能用于对方,应删去。“惠存”的意思是请对方保存,此处说自己保存,应改为“收藏”。“拜读”是自己阅读别人的作品,此处说请教授读自己的作品,使用不当,改为“指教”。

答案:“愚兄”改为“家兄”;“赏识有加”改为“非常钦佩”;删掉“有幸”;“惠存”改为“收藏”;“拜读”改为“指教”。

21.从下面第一组所给的词语中任选1个,第二组中任选3个,将它们连缀成一段议论性文字,要求观点鲜明,语意完整,内在逻辑清晰,80个字左右。(6分)

①文化 协作 发展

②筷子 马车 足球 快递 刀叉 高铁 互联网 云计算 共同体

解析:解答此题,需注意②的对象与①的内容之间的关联,以及由此得到的启示,注意语句之间的逻辑性,语句应通畅,层次要清晰。

答案:(示例)①不同的文化各有特点,各有所长。中国人用筷子,西方人用刀叉,吃起来饭都很顺手。在全球化浪潮汹涌澎湃的今天,各种文化理应互相借鉴,互相融合,结成造福人类的文化共同体。

②协作才能成事,生活中处处有协作。两根筷子动作协调,才能顺利夹起美食;11个足球队员齐心协力,才能完成精彩的进球;快递公司各环节通力合作,才能将物品及时送到客户手中。

③从古到今,人类社会以加速度的特点向前发展。落后的马车时代早已远去,高铁时代正呼啸而来,云计算等高科技手段将逐渐走进日常生活。我们必须及时自我更新,努力跟上时代发展的步伐。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写一篇文章。

一种只生长在中国最东边的竹子——毛竹,那里的农民到处播种,每天对其精心培养。种子发芽后,即使农民们一直精心照顾,毛竹四年也只不过长了3 cm。别的地方的人看到这种情景,摇着头表示完全不能理解。但是,竹子五年后以每天足足30 cm的速度生长着。这样只用六周就可以长到15米,这里瞬间就可以变成郁郁葱葱的竹林。或许看起来六周间好像发生了不可思议的变化,但之前的四年,毛竹将根在土壤里延伸了数百平米。

要求:全面理解材料,选准角度,明确立意;自拟标题,自选文体(诗歌除外),不少于800字;不得套作,不得抄袭。

[写作提示] 这是一道材料作文题。材料中“毛竹四年也只不过长了3 cm”“之前的四年,毛竹将根在土壤里延伸了数百平米”“只用六周就可以长到15米,这里瞬间就可以变成郁郁葱葱的竹林”“摇着头表示完全不能理解”是材料中的关键信息。毛竹之前所做的努力都是为了今后的爆发。据此便可立意:扎根的重要性,厚积薄发,蓄势,量变引起质变,根底深厚才能枝繁叶茂以及积淀、积累的重要性,等等。

PAGE

1