人教版九年级语文 下册 第四单元 15 无言之美 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级语文 下册 第四单元 15 无言之美 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

名言欣赏:

语言不只是交流与思维的工具,更是人的生存空间、生存条件与存在方式。语文活动就是人的生命运动。

冰泉冷涩弦凝绝,

凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,

此时无声胜有声。

新课导入

15 无言之美

人教版九年级语文 下册

目标导航

1.读顺课文,理清文章的观点和作者的论证思路。

2.学习本文运用多种论证方法来证明观点的写作手法。

3.学会赏析“美术”作品的“无言之美”,并能借鉴这一观点进行“美术”作品创作。

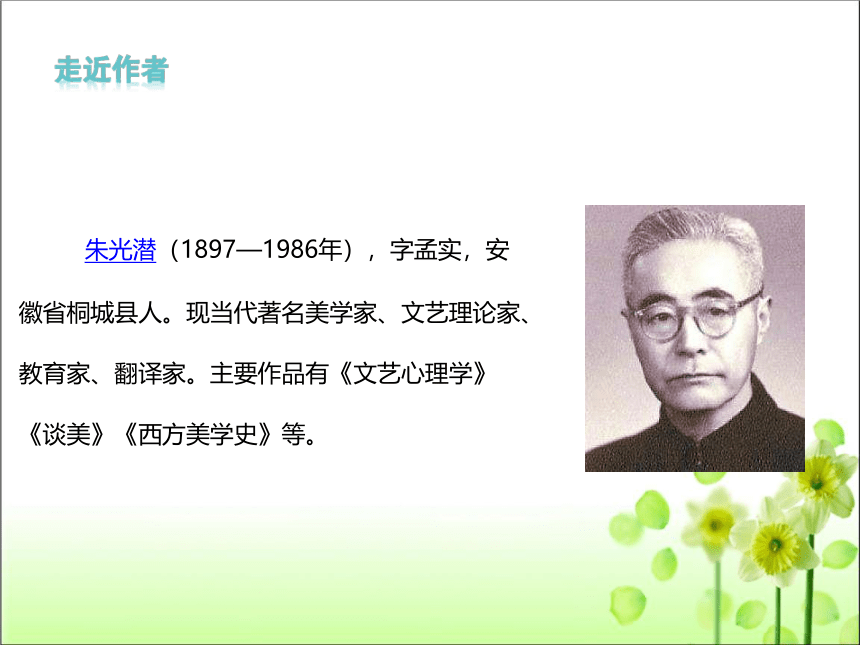

朱光潜(1897—1986年),字孟实,安徽省桐城县人。现当代著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。主要作品有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等。

走近作者

朱光潜先生晚年时,经常在北大燕南园一段残垣断壁边,静静地坐在青石板上。看到学生走近,老人拄起拐杖,慢慢绕到残垣后面,隔着那段残破的矮墙,递过一枝盛开的花朵。

同学们被老人家浪漫的举动吓坏了,便加快脚步,慌张地跑掉了。后来同学们才知道,老人家竟是美学大师朱光潜。那位写过鸿篇巨制,至今仍对中国美学有深切的影响力的朱光潜!他合璧中西,学富五车,却又有如此赤子心性。

晚年风趣

走近作者

本文选自《朱光潜美学文集》,是朱光潜先生论美学的一篇文章,本文写于1924年,在这篇文章中,朱光潜先生首次提出了“无言之美”这一美学命题。《无言之美》是他发表的第一篇美学文章。

背景链接

议论文层进式结构形式

议论文的核心在于阐明道理,以理服人。常见的论证结构:总分式结构、对照式结构、层进式结构、并列式结构。下面介绍一下层进式论证结构。层进式结构也称递进式结构、层递式结构,就是按照逻辑关系,由浅入深,层层递进,纵向开掘的一种结构方式。层进式主要有两种类型:一是将中心论点分成几个分论点,这些分论点之间构成的是由浅入深、由简单到复杂的关系。层次间可用诸

文体知识

如“不仅……而且……”“况且”等关联词语过渡。这种结构俗称“剥笋法”,一层一层地“剥壳”,最后显出其本质。二是按照“提出问题、分析问题、解决问题”的思路安排论证结构,即按“是什么→为什么→怎么样”的顺序来写。这种论证结构的好处是层次清楚,逻辑严密,论证深刻。

文体知识

用简洁的语言概括课文的主要内容

作者以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”,最后归纳自己观点。

整体感知

这篇文章的层次结构是什么?

第一部分(1—3自然段):用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。

第二部分(4—12自然段):先提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后予以反驳。

第三部分(第13自然段):得出结论:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

整体感知

作者对文学的定义是怎样的?

所谓文学,就是以言达意的一种美术。

作者在文中提到了一个尽善尽美的条件,作为以言达意的文学,能否满足这个条件?不能达到这个条件,文学还能达到美吗?

细节探究

“文字语言固然不能全部传达情绪意旨”,因此难以满足“尽善尽美”的条件。但文学依然有“美”的境界,因为作者认为对于表达全部意旨,不仅是文学,“一切美术作品也都是这样,尽量表现,非唯不能,而也不必”,就算言语不能表现所有意旨也能达到美。

细节探究

作者从哪些方面证明“无言”也能产生美?主要运用了什么论证方法?

作者一共从五种艺术入手,运用举例论证的方法证明了“无言”也能产生美。

以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,以图画之美证明了无言之美;

以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;

从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;

从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;

从雕刻艺术的低眉含蓄不流露来论述无言之美。

细节探究

你能简要说说文本的论证思路吗?说说作者是如何论述“无言”之美的。

①作者首先从孔子与学生的对话中引出无言的话题,并点明要从艺术的角度关注无言之美。

②接着论证言意关系,并用以言达意的文学为例,说明文学乃至一切艺术都是尽量以言表意,而不能全然用言表意,也无需全然用言表意,即说明有无言之美。

③为了论述自己的观点,作者分别从绘画的选择之美,文学的意蕴之美,音乐的无声之美,话剧的静态之美,雕刻的含蓄不流露之美来论证。

细节探究

课文最后一段,你觉得“无言之美”的内涵是什么?

“无言之美” 指的是大音希声,大象无形,“无言”中包含着无限深远的情绪意旨;“无言”是一种含蓄艺术,简单的表述常常比冗长的演绎更值得玩味;“无言”留下广阔的艺术空间,让欣赏者获得美的体验。

细节探究

1、作者综合运用了多种论证方法

(1)举例论证

为证明“言不必达意”“无言之美”,作者分别列举了图画、文学、音乐、雕塑等具体的实例,然后从中进行分析,有力证明了自己的观点。

写作特点

(2)对比论证

第3自然段把“言”和“意”进行比较;

第8自然段把相片和图片进行比较;

第10自然段的流露和含蓄的比较等都是为证明“无言之美”服务的。

写作特点

(3)引证

文章开篇就引述孔子的话,目的是引出对“无言”的论述。

第9自然段在列举不同文学作品的例子时,

分别引述了《论语》《时运》《读<山海经>》《省试湘灵鼓瑟》《登幽州台歌》《归园田居》《后出塞》等文学作品中的诗文加以分析论述。在第10自然段中又列举了《琵琶行》和《希腊花瓶歌》的诗句和原文,进行有力证明。

写作特点

2、思路清晰,论证有力

文章先用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。然后提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后对比相片和图画,予以反驳。紧接着分别列举文学、音乐和雕塑的实例,证明“言不必达意”和“无言之美”。最后一段作结,得出结论。层层推进,论述有力。

写作特点

本文以美术、文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”,最后归纳自己的观点:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

主旨探究

课堂小结

无言之美

通过本课学习,你收获了什么?

课后作业:

完成教材中的相关练习题。

名言欣赏:

语言不只是交流与思维的工具,更是人的生存空间、生存条件与存在方式。语文活动就是人的生命运动。

冰泉冷涩弦凝绝,

凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,

此时无声胜有声。

新课导入

15 无言之美

人教版九年级语文 下册

目标导航

1.读顺课文,理清文章的观点和作者的论证思路。

2.学习本文运用多种论证方法来证明观点的写作手法。

3.学会赏析“美术”作品的“无言之美”,并能借鉴这一观点进行“美术”作品创作。

朱光潜(1897—1986年),字孟实,安徽省桐城县人。现当代著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。主要作品有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等。

走近作者

朱光潜先生晚年时,经常在北大燕南园一段残垣断壁边,静静地坐在青石板上。看到学生走近,老人拄起拐杖,慢慢绕到残垣后面,隔着那段残破的矮墙,递过一枝盛开的花朵。

同学们被老人家浪漫的举动吓坏了,便加快脚步,慌张地跑掉了。后来同学们才知道,老人家竟是美学大师朱光潜。那位写过鸿篇巨制,至今仍对中国美学有深切的影响力的朱光潜!他合璧中西,学富五车,却又有如此赤子心性。

晚年风趣

走近作者

本文选自《朱光潜美学文集》,是朱光潜先生论美学的一篇文章,本文写于1924年,在这篇文章中,朱光潜先生首次提出了“无言之美”这一美学命题。《无言之美》是他发表的第一篇美学文章。

背景链接

议论文层进式结构形式

议论文的核心在于阐明道理,以理服人。常见的论证结构:总分式结构、对照式结构、层进式结构、并列式结构。下面介绍一下层进式论证结构。层进式结构也称递进式结构、层递式结构,就是按照逻辑关系,由浅入深,层层递进,纵向开掘的一种结构方式。层进式主要有两种类型:一是将中心论点分成几个分论点,这些分论点之间构成的是由浅入深、由简单到复杂的关系。层次间可用诸

文体知识

如“不仅……而且……”“况且”等关联词语过渡。这种结构俗称“剥笋法”,一层一层地“剥壳”,最后显出其本质。二是按照“提出问题、分析问题、解决问题”的思路安排论证结构,即按“是什么→为什么→怎么样”的顺序来写。这种论证结构的好处是层次清楚,逻辑严密,论证深刻。

文体知识

用简洁的语言概括课文的主要内容

作者以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”,最后归纳自己观点。

整体感知

这篇文章的层次结构是什么?

第一部分(1—3自然段):用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。

第二部分(4—12自然段):先提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后予以反驳。

第三部分(第13自然段):得出结论:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

整体感知

作者对文学的定义是怎样的?

所谓文学,就是以言达意的一种美术。

作者在文中提到了一个尽善尽美的条件,作为以言达意的文学,能否满足这个条件?不能达到这个条件,文学还能达到美吗?

细节探究

“文字语言固然不能全部传达情绪意旨”,因此难以满足“尽善尽美”的条件。但文学依然有“美”的境界,因为作者认为对于表达全部意旨,不仅是文学,“一切美术作品也都是这样,尽量表现,非唯不能,而也不必”,就算言语不能表现所有意旨也能达到美。

细节探究

作者从哪些方面证明“无言”也能产生美?主要运用了什么论证方法?

作者一共从五种艺术入手,运用举例论证的方法证明了“无言”也能产生美。

以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,以图画之美证明了无言之美;

以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;

从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;

从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;

从雕刻艺术的低眉含蓄不流露来论述无言之美。

细节探究

你能简要说说文本的论证思路吗?说说作者是如何论述“无言”之美的。

①作者首先从孔子与学生的对话中引出无言的话题,并点明要从艺术的角度关注无言之美。

②接着论证言意关系,并用以言达意的文学为例,说明文学乃至一切艺术都是尽量以言表意,而不能全然用言表意,也无需全然用言表意,即说明有无言之美。

③为了论述自己的观点,作者分别从绘画的选择之美,文学的意蕴之美,音乐的无声之美,话剧的静态之美,雕刻的含蓄不流露之美来论证。

细节探究

课文最后一段,你觉得“无言之美”的内涵是什么?

“无言之美” 指的是大音希声,大象无形,“无言”中包含着无限深远的情绪意旨;“无言”是一种含蓄艺术,简单的表述常常比冗长的演绎更值得玩味;“无言”留下广阔的艺术空间,让欣赏者获得美的体验。

细节探究

1、作者综合运用了多种论证方法

(1)举例论证

为证明“言不必达意”“无言之美”,作者分别列举了图画、文学、音乐、雕塑等具体的实例,然后从中进行分析,有力证明了自己的观点。

写作特点

(2)对比论证

第3自然段把“言”和“意”进行比较;

第8自然段把相片和图片进行比较;

第10自然段的流露和含蓄的比较等都是为证明“无言之美”服务的。

写作特点

(3)引证

文章开篇就引述孔子的话,目的是引出对“无言”的论述。

第9自然段在列举不同文学作品的例子时,

分别引述了《论语》《时运》《读<山海经>》《省试湘灵鼓瑟》《登幽州台歌》《归园田居》《后出塞》等文学作品中的诗文加以分析论述。在第10自然段中又列举了《琵琶行》和《希腊花瓶歌》的诗句和原文,进行有力证明。

写作特点

2、思路清晰,论证有力

文章先用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。然后提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后对比相片和图画,予以反驳。紧接着分别列举文学、音乐和雕塑的实例,证明“言不必达意”和“无言之美”。最后一段作结,得出结论。层层推进,论述有力。

写作特点

本文以美术、文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”,最后归纳自己的观点:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

主旨探究

课堂小结

无言之美

通过本课学习,你收获了什么?

课后作业:

完成教材中的相关练习题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读