九年级语文上册第一单元测试卷[上学期]

文档属性

| 名称 | 九年级语文上册第一单元测试卷[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 26.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2007-03-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

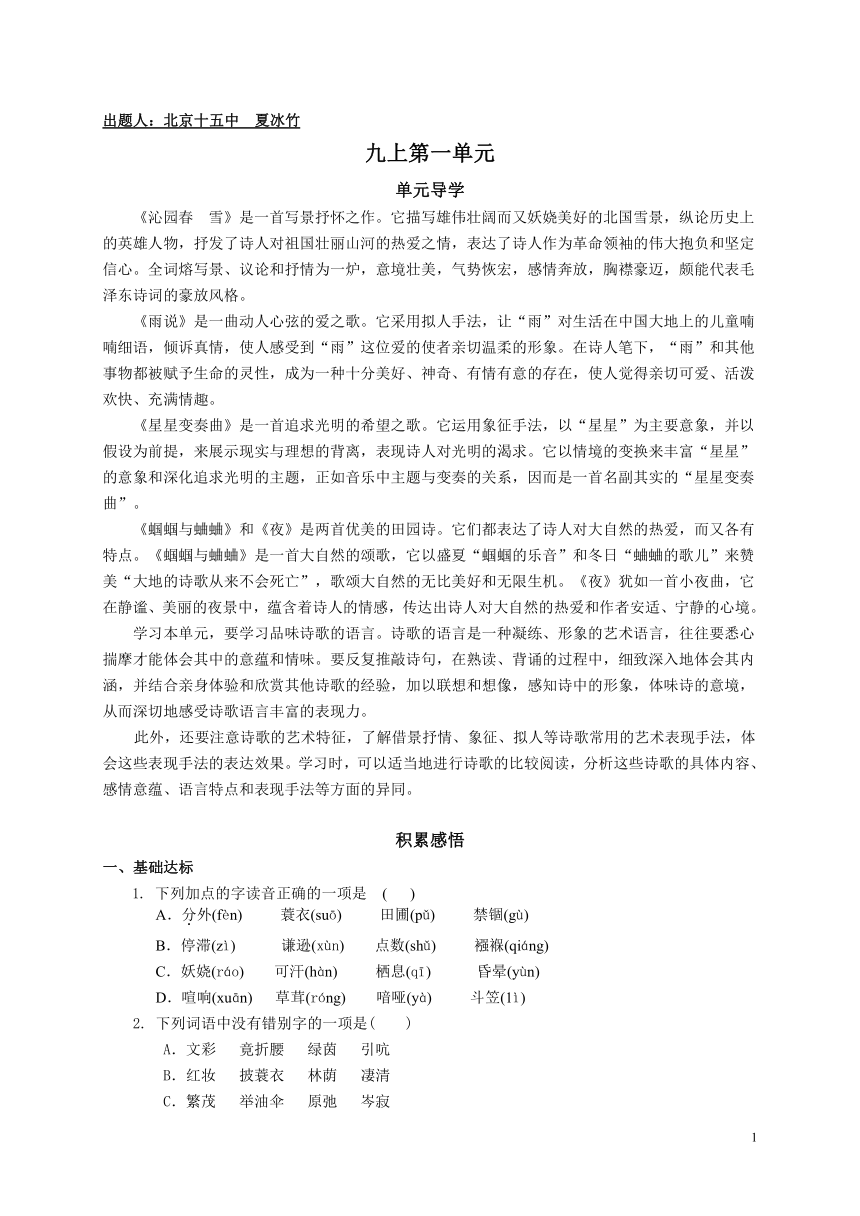

出题人:北京十五中 夏冰竹

九上第一单元

单元导学

《沁园春 雪》是一首写景抒怀之作。它描写雄伟壮阔而又妖娆美好的北国雪景,纵论历史上的英雄人物,抒发了诗人对祖国壮丽山河的热爱之情,表达了诗人作为革命领袖的伟大抱负和坚定信心。全词熔写景、议论和抒情为一炉,意境壮美,气势恢宏,感情奔放,胸襟豪迈,颇能代表毛泽东诗词的豪放风格。

《雨说》是一曲动人心弦的爱之歌。它采用拟人手法,让“雨”对生活在中国大地上的儿童喃喃细语,倾诉真情,使人感受到“雨”这位爱的使者亲切温柔的形象。在诗人笔下,“雨”和其他事物都被赋予生命的灵性,成为一种十分美好、神奇、有情有意的存在,使人觉得亲切可爱、活泼欢快、充满情趣。

《星星变奏曲》是一首追求光明的希望之歌。它运用象征手法,以“星星”为主要意象,并以假设为前提,来展示现实与理想的背离,表现诗人对光明的渴求。它以情境的变换来丰富“星星”的意象和深化追求光明的主题,正如音乐中主题与变奏的关系,因而是一首名副其实的“星星变奏曲”。

《蝈蝈与蛐蛐》和《夜》是两首优美的田园诗。它们都表达了诗人对大自然的热爱,而又各有特点。《蝈蝈与蛐蛐》是一首大自然的颂歌,它以盛夏“蝈蝈的乐音”和冬日“蛐蛐的歌儿”来赞美“大地的诗歌从来不会死亡”,歌颂大自然的无比美好和无限生机。《夜》犹如一首小夜曲,它在静谧、美丽的夜景中,蕴含着诗人的情感,传达出诗人对大自然的热爱和作者安适、宁静的心境。

学习本单元,要学习品味诗歌的语言。诗歌的语言是一种凝练、形象的艺术语言,往往要悉心揣摩才能体会其中的意蕴和情味。要反复推敲诗句,在熟读、背诵的过程中,细致深入地体会其内涵,并结合亲身体验和欣赏其他诗歌的经验,加以联想和想像,感知诗中的形象,体味诗的意境,从而深切地感受诗歌语言丰富的表现力。

此外,还要注意诗歌的艺术特征,了解借景抒情、象征、拟人等诗歌常用的艺术表现手法,体会这些表现手法的表达效果。学习时,可以适当地进行诗歌的比较阅读,分析这些诗歌的具体内容、感情意蕴、语言特点和表现手法等方面的异同。

积累感悟

一、基础达标

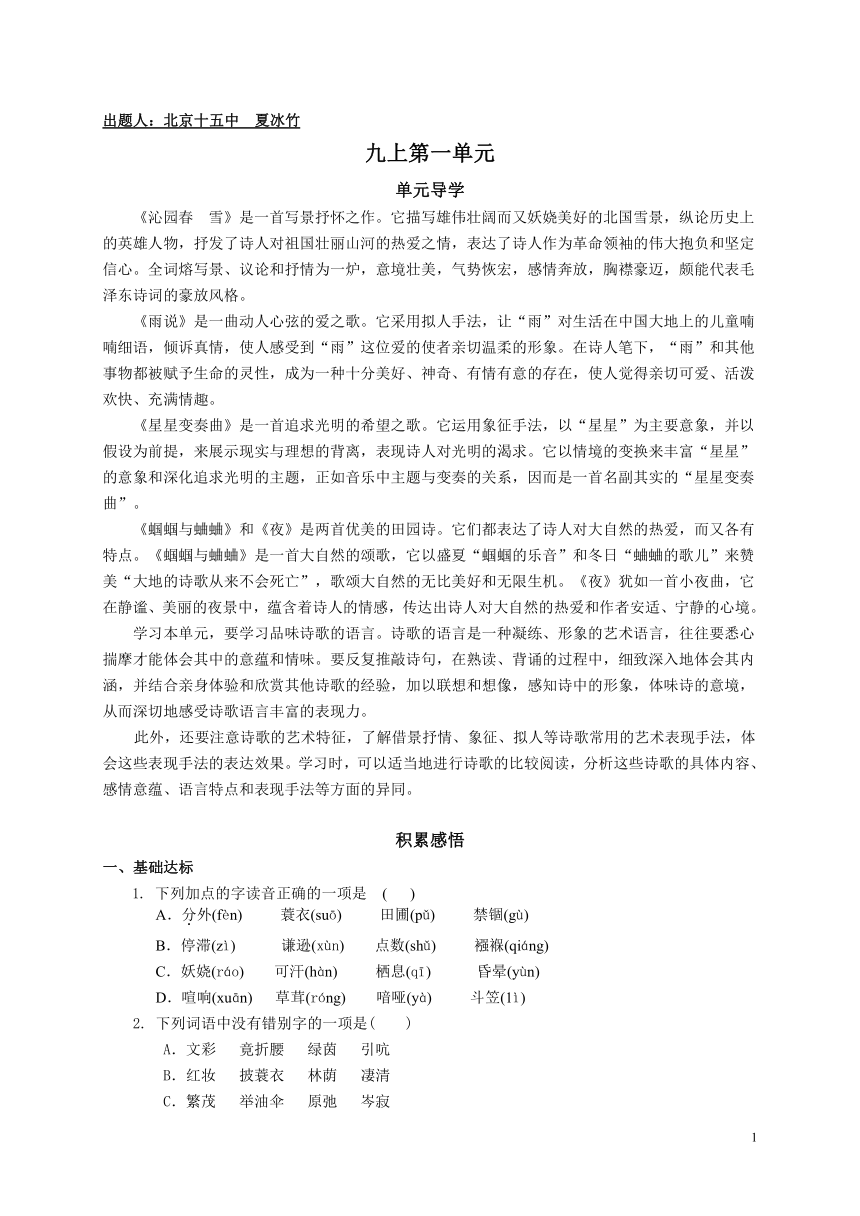

1. 下列加点的字读音正确的一项是 ( )

A.分外(fèn) 蓑衣(suō) 田圃(pǔ) 禁锢(gù)

B.停滞(zì) 谦逊(xùn) 点数(shǔ) 襁褓(qiáng)

C.妖娆(ráo) 可汗(hàn) 栖息(qī) 昏晕(yùn)

D.喧响(xuān) 草茸(róng) 喑哑(yà) 斗笠(1ì)

2. 下列词语中没有错别字的一项是( )

A.文彩 竟折腰 绿茵 引吭

B.红妆 披蓑衣 林荫 凄清

C.繁茂 举油伞 原弛 岑寂

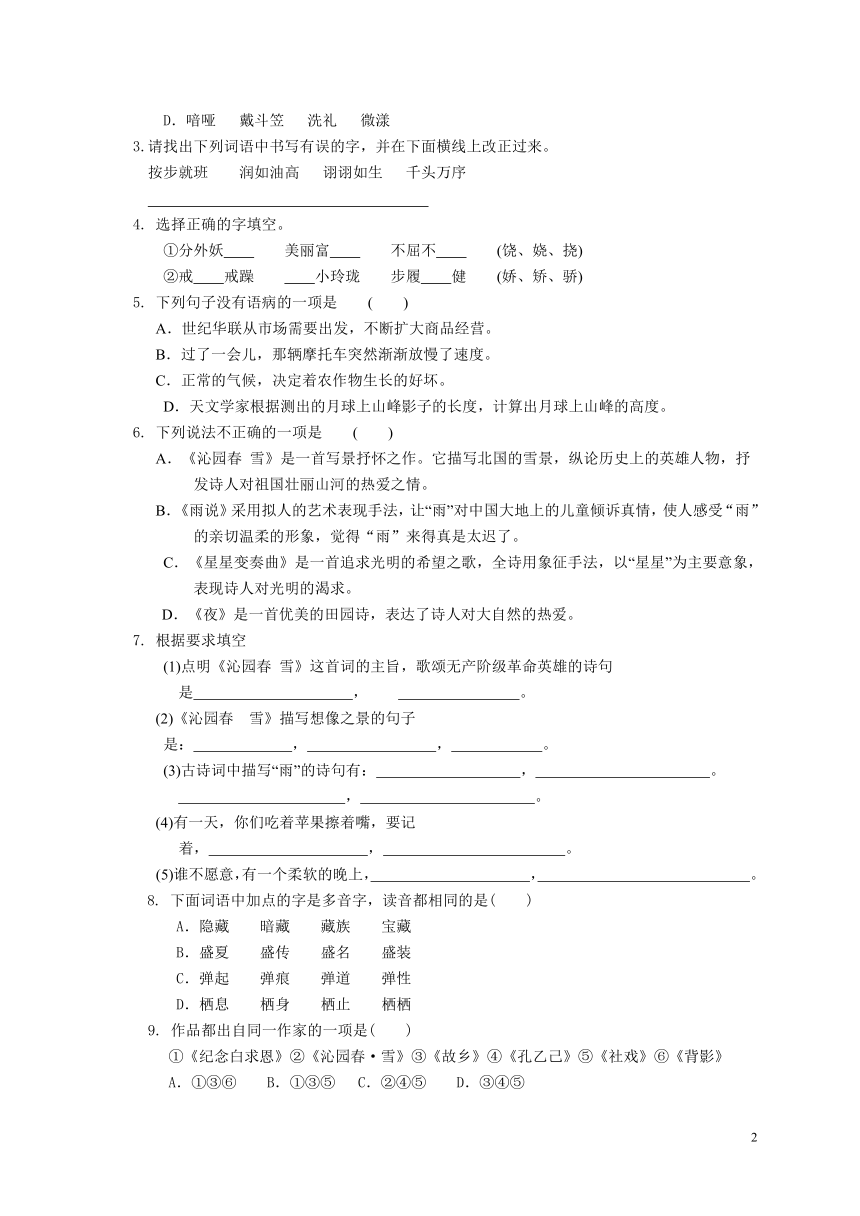

D.喑哑 戴斗笠 洗礼 微漾

3.请找出下列词语中书写有误的字,并在下面横线上改正过来。

按步就班 润如油高 诩诩如生 千头万序

4. 选择正确的字填空。

①分外妖 美丽富 不屈不 (饶、娆、挠)

②戒 戒躁 小玲珑 步履 健 (娇、矫、骄)

5. 下列句子没有语病的一项是 ( )

A.世纪华联从市场需要出发,不断扩大商品经营。

B.过了一会儿,那辆摩托车突然渐渐放慢了速度。

C.正常的气候,决定着农作物生长的好坏。

D.天文学家根据测出的月球上山峰影子的长度,计算出月球上山峰的高度。

6. 下列说法不正确的一项是 ( )

A.《沁园春 雪》是一首写景抒怀之作。它描写北国的雪景,纵论历史上的英雄人物,抒发诗人对祖国壮丽山河的热爱之情。

B.《雨说》采用拟人的艺术表现手法,让“雨”对中国大地上的儿童倾诉真情,使人感受“雨”的亲切温柔的形象,觉得“雨”来得真是太迟了。

C.《星星变奏曲》是一首追求光明的希望之歌,全诗用象征手法,以“星星”为主要意象,表现诗人对光明的渴求。

D.《夜》是一首优美的田园诗,表达了诗人对大自然的热爱。

7. 根据要求填空

(1)点明《沁园春 雪》这首词的主旨,歌颂无产阶级革命英雄的诗句是 , 。

(2)《沁园春 雪》描写想像之景的句子是: , , 。

(3)古诗词中描写“雨”的诗句有: , 。

, 。

(4)有一天,你们吃着苹果擦着嘴,要记着, , 。

(5)谁不愿意,有一个柔软的晚上, , 。

8. 下面词语中加点的字是多音字,读音都相同的是( )

A.隐藏 暗藏 藏族 宝藏

B.盛夏 盛传 盛名 盛装

C.弹起 弹痕 弹道 弹性

D.栖息 栖身 栖止 栖栖

9. 作品都出自同一作家的一项是( )

①《纪念白求恩》②《沁园春·雪》③《故乡》④《孔乙己》⑤《社戏》⑥《背影》

A.①③⑥ B.①③⑤ C.②④⑤ D.③④⑤

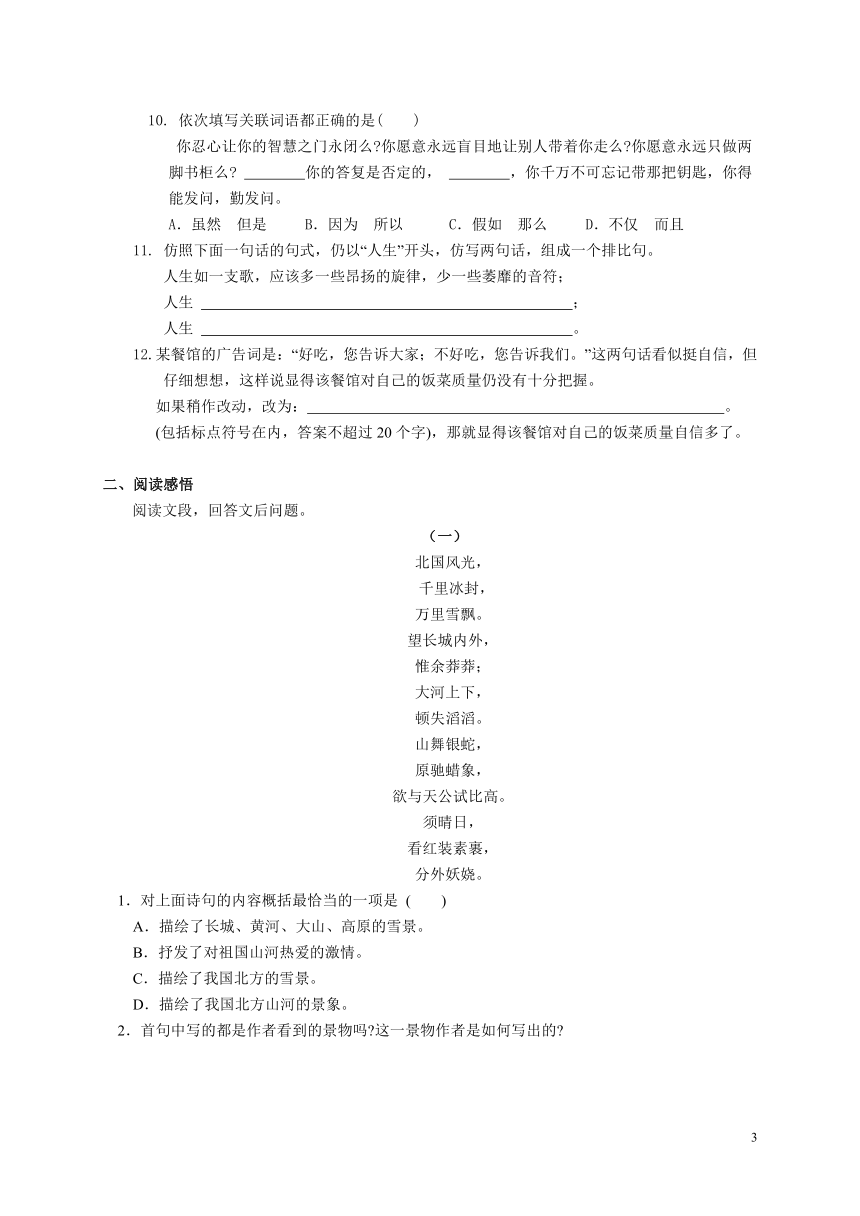

10. 依次填写关联词语都正确的是( )

你忍心让你的智慧之门永闭么 你愿意永远盲目地让别人带着你走么 你愿意永远只做两脚书柜么 你的答复是否定的, ,你千万不可忘记带那把钥匙,你得能发问,勤发问。

A.虽然 但是 B.因为 所以 C.假如 那么 D.不仅 而且

11. 仿照下面一句话的句式,仍以“人生”开头,仿写两句话,组成一个排比句。

人生如一支歌,应该多一些昂扬的旋律,少一些萎靡的音符;

人生 ;

人生 。

12.某餐馆的广告词是:“好吃,您告诉大家;不好吃,您告诉我们。”这两句话看似挺自信,但仔细想想,这样说显得该餐馆对自己的饭菜质量仍没有十分把握。

如果稍作改动,改为: 。

(包括标点符号在内,答案不超过20个字),那就显得该餐馆对自己的饭菜质量自信多了。

二、阅读感悟

阅读文段,回答文后问题。

(一)

北国风光,

千里冰封,

万里雪飘。

望长城内外,

惟余莽莽;

大河上下,

顿失滔滔。

山舞银蛇,

原驰蜡象,

欲与天公试比高。

须晴日,

看红装素裹,

分外妖娆。

1.对上面诗句的内容概括最恰当的一项是 ( )

A.描绘了长城、黄河、大山、高原的雪景。

B.抒发了对祖国山河热爱的激情。

C.描绘了我国北方的雪景。

D.描绘了我国北方山河的景象。

2.首句中写的都是作者看到的景物吗 这一景物作者是如何写出的

3.用原文回答,“望”的具体内容是什么 哪些是静景,哪些是动景 你喜欢哪种景象 请说说理由。

4.作者想像中的景象是 。

这些诗句的表现作用是 。

(二)

第一样事,我要教你们勇敢地笑啊

君不见,柳条儿见了我笑弯了腰啊

石狮子见了我笑出了泪啊

小燕子见了我笑斜了翅膀啊

第二样事,我还要教你们勇敢地笑

那旗子见了我笑得哗啦啦地响

只要旗子笑,春天的声音就有了

只要你们笑,大地的希望就有了

雨说,我来了,我来了就不再回去

当你们自由地笑了,我就快乐地安息

有一天,你们吃着苹果擦着嘴

要记着,你们嘴里的那份甜呀,就是我祝福的心意

1.雨要“教你们勇敢地笑”为什么出现两次

2.如何理解末段前两句话的含义

3.怎样理解诗句 “要记着,你们嘴里的那份甜呀,就是我祝福的心意”?

(三)

如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰

谁不愿意

每天

都是一首诗

每个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动

谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动

谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧

如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻找星星点点的希望

谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方

1.诗中的星星象征什么 诗人反复咏叹星星表达了怎样的渴望

2.诗人用“柔软得像一片湖”来形容夜晚,这给你怎样的感受

3.“鸟落满枝头”与“星星落满天空”的联想与类比,表现了怎样的意境

4.“闪闪烁烁的声音从远方飘来”与“一团团白丁香朦朦胧胧”这两句诗在语意上存在着怎样的关系 诗人为什么用“闪闪烁烁”来形容声音

5.怎样理解“风吹落一颗又一颗瘦小的星”这句话?

6.这首诗为什么题为《星星变奏曲》

7.对本首诗歌的写作手法试做一点分析。

拓展实践

一、课外阅读

(一)

悬崖边的树

不知道是什么奇异的风

将一棵树吹到了那边——

平原的尽头

临近深谷的悬崖上

它倾听远处森林的喧哗

和深谷中小溪的歌唱

它孤独地站在那里

显得寂寞而又倔强

它的弯曲的身体

留下了风的形状

它似乎即将倾跃进深谷里

却又像是要展翅飞翔……

1.就表达方式而言,本诗属于 诗。

2.本诗二三节押韵,押的韵是 ,韵脚是 。

3.本诗的意象是 ,它的环境处在 。这“树”已被人格化了,它是苦难的象征,又是 的象征。

4.本诗的主旨可怎样理解

(二)

①长沙

独立寒秋,

湘江北去

橘子洲头。

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼②浅底,

万类霜天竞自由。

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气。

挥斥方遒。

指点江山

激昂文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟

1.根据我们所学的知识,①处的词牌名应是 ( )

A.西江月 B.沁园春 C.渔家傲

2.“长沙”是该词的 。“看”是领字,引领的内容应该是从“ ”到

“ ” 。

3.请写出三个含有“漫”字的成语: 。

4.“舸”读成 ,其意思是 。

5.②处应填入的一个动词是 ( )

A.游 B.卧 C.翔 D.沉

6.本词中的过渡句是 。 。

7.“指点江山”意思是 。

8.假如说此词描绘了四幅画面,第一幅这样概括:独立寒秋图,那么其它三幅可概括为:

9.最后几句,有人说是“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟”,有人说是“曾记否,中流击水,

浪遏飞舟”,一字之差,你认为谁的正确。请简述理由。

(三)

盼雪

又是冬天了。这是我南下广州的第一个冬天。虽然明白大雪难以过秦岭。但我还是同往年一样,盼望着一场大雪的降临。

雪就是美,雪就是诗。有关雪的诗句,人人都能信口诵来。“燕山雪花大如席”“梅花欢喜漫天雪”“一片一片又一片……飞入梅花都不见”,说不尽的是对雪的那份钟情,那种喜恋;而“瑞雪兆丰年”则寄托了以农为本的中国人对来年的祝福和期望。

雪几乎是北方的专利,在南国是难得一见的。大约是前年,粤北的一场短暂的小雪,曾经让岭南人欣喜若狂。从报上看到这条消息时,我真为自己生在中原,能经常欣赏到雪而得意、满足。“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”东坡先生大概是在享受荔枝时写下这些诗句的。如果他在赏雪时来了诗兴,大概又会说“年赏瑞雪一两场,更愿长作北国人”了。说到这里,我又不免为自己南下谋生,失去了经常赏雪的机会而遗憾不已。

小时候。地处大别山区的家乡每个冬天都要下几场雪。有雪的时候,我总是兴奋异常。跟小伙伴们打雪仗、堆雪人、滑雪板。我乐此不疲。小手冻得通红,也浑然不觉。虽然大雪使我到三里之外的学校上学麻烦许多,但我毫不在乎,学着大人的样子。用稻草绳绑着腿,深一脚浅一脚,寒风刺骨全不顾,积雪没膝趣最多……而我最喜欢的还是雪下得正欢的时候。或是伸出小手迎接碎玉般的雪花,或是在漫天飞雪中跑着、跳着,任雪花打在脸上、落在瓜皮帽上。然而,雪却常常在夜深人静时悄悄地开始降落,到天亮时,留给千家万户一个开门的惊喜。“哇。好大的雪呀!”一听到爷爷、奶奶开门时的惊叹。平时最爱赖床、不烘热棉裤不起来的我,就会抬起头,先看看窗外。然后一骨碌爬起来……

如今,雪越来越稀罕了。大雪变成了小雪,多雪变成了少雪,少雪变成了无雪。

奶奶说,她曾见过三尺深的大雪。而我所见过的最大的雪只有一尺多深,那也是十多年前的事了。原以为,到了家乡以北的郑州,会见到更大的雪,但在郑州八年,却只见过一两次半尺以上的雪。近两年,更是连半尺雪也见不到了。每个冬天,我都盼雪,数着一九、二九、三九,盘算着冬天还剩下多少时间。及至到了春天。还常常盼望来一次“倒春雪”,下一场“桃花雪”,然而,冬去春又来,等来的却是一次又一次的失望。

科学家说,这是气候变暖的原因,气候变暖是因为“温室效应”。而“温室效应”是因为工业化带来的大气污染。我越来越感到,我们失去的已不仅仅是雪,而是人类赖以生存的自然环境;我所企盼的也不仅仅是雪,还包括着人类环境意识的觉醒。

虽然身在南国,不敢奢望在这里见到大雪,但我盼望着家乡再一次出现“大雪封门”,盼望着北国重现“万里雪飘”的壮景。前不久,有气象学家说,持续十多年的“暖冬”,可能在今年告一段落。出现一个寒冷的冬季,但愿这个预言能变成现实。

我天天关注着天气预报,我一年更比一年盼雪。

1.由“北国重现‘万里雪飘’”,你可以联想到此句引用了谁的什么诗词中的语句

2.文中引用了许多关于雪的诗词。请再另外写一两句描写雪的古诗词。

3.文中多处运用了对比手法,请你说说这样写的好处。

4.请用简洁的语言说说文中画线句表达了作者怎样的感情。

(四)

我与罗丹

我那时大约25岁,在巴黎研究与写作。许多人都已称赞我发表过的文章,有些我自己也喜欢。但是,我心里深深感到我还能写得更好,虽然我不能断定那症结的所在。

于是,一个伟大的人给了我伟大的启示。那件仿佛微乎其微的事,竟成为我一生的关键。

有一次,在比利时名作家魏尔哈仑家里,一位年长的画家大谈雕塑美术的衰落。我年轻而好饶舌,一再反对他的意见,认为罗丹实在可与米开朗基罗媲美。

但是,第二天魏尔哈仑把我带到罗丹那里的时候,我却一句话也说不出。因为在他们畅谈之际,我觉得我似乎是一个多余的不速之客。

不过,最伟大的人毕竟是最亲切的。我们告别时,罗丹转过身来 着我说:“我想你也许愿意看看我的雕刻,——星期天,你能到麦东来同我一块吃饭吗 ”

在罗丹朴素的别墅里,我们在一张小桌前坐下吃便饭。不久,他温和的、含有激励之意的 ,宽释了我的不安。

在他的工作室里,罗丹罩上了粗布工作衫,好像变成了一个工人。他在一个台架前停下来。

“这是我的近作。”说罢,他把湿布揭开,现出一座以黏土塑成的女正身像,十分美好。“这已完工了。”我想。

他退后一步, 之后,便低声说:“就在这肩上线条还是太粗。对不起……”

他拿起刮刀、木刀片轻轻滑过软和的黏土,给肌肉一种更柔美的光泽。他健壮的手动起来了,他的眼睛闪耀着。“还有那里……还有那里……”他又修改一下。他走回去。他把台架转过来,看了又看。时而,他的眼睛高兴得发光;时而,他的双眉苦恼地蹙着。他捏好小块的黏土,粘在像身上,再刮开一些。

这样过了半点钟,一点钟……他没有再向我说过一句话。他忘掉了一切,除了他要创造的更高的形体的意象。他专注于他的工作,犹如正在创世的上帝。

最后,他扔下刮刀,( )把湿布蒙上女正身像。于是,他便转身向门口走去。

就在那时,他才记起什么,立即回过头来, 着我。他显然为他的失礼而惊惶。“对不起,先生,我完全把你忘了,可是你知道……”我握着他的手,感谢地紧握着。

在麦东那天下午,我学到的比在学校所有时间学到的都多。从此,我知道凡人类的工作必须怎样做,假如那是美好而有价值的。我省悟到一切艺术与伟业的奥妙——专心,完成或大或小的事业的全力集中,把易于弛散的意志贯注在一件事情上的本领。

于是,我察觉到至今在我工作上所缺少的是什么——那能使人除了追求完整的意志而外把一切都忘掉的热忱,一个人一定能够使自己完全沉浸在他的工作里。没有——我现在才知道——别的秘诀。

1.第5、6、9、13段的“ ”处,应依次填入的词,正确的一项是( )

A.凝视 审视 注视 瞠视

B.审视 凝视 瞠视 注视

C.注视 凝视 审视 瞠视

D.凝视 注视 瞠视 审视

2.第1段“我不能断定那症结的所在”中的“症结”指的是( )

A.“我”“还能写得更好”的症结。

B.“我”不能突破现有的写作水平的症结。

C.下文“一个伟大的人”给“我”的启示

D.“我”至今不知其所在的那个症结。

3.第12段的( )处应填入一个句子成分,最妥帖的一项是( )

A.像一个男子把披肩披到他情人肩上时那样温存关怀地

B.像一个学生把改好的作业交给老师时那样喜忧参半地

C.像一个农民把细泥轻轻地撒上幼苗时那样爱惜期盼地

D.像一个工人停工后把布篷遮住机器时那样亲切爱护地

4.文中“一个伟大的人给了我伟大的启示”。

“启示”是指(用原文回答):

5.文中哪句话回答了其“症结”的所在

(五)

种一株快乐的兰花于我心

唐代著名的慧宗禅师为弘法讲经而云游各地。有一回,他临行前吩咐弟子看护好寺院的数十盆兰花。

弟子们深知禅师酷爱兰花,因此侍弄兰花非常殷勤。但一天深夜,狂风大作,暴雨如注。偏偏当晚弟子们一时疏忽将兰花遗忘在户外。第二天清晨,弟子们后悔不迭……

几天后,慧宗禅师返回寺院。众弟子忐忑不安地上前迎候,准备领受责罚。得知原委后,慧宗禅师

自若,神态依然是那样平静安详。他宽慰弟子们说:“当初,我不是为了生气而种兰花的。”

就是这么一句平淡无奇的话,在场的弟子们听后, 起敬之余,更是如醍醐灌顶,顿时大彻大悟……

记得初次读到这句话时,我也曾 心动。

在现实生活里,现代人时常心为物役,有太多的患得患失。因此,我们错过了许多的快乐和幸福。

“我不是为了生气而种兰花的。”看似平淡的偈语里,暗示了多少佛门玄机,又蕴含了多少人生智慧;

我不是为了生气而工作的,

我不是为了生气而交往的,

我不是为了生气而生儿育女的,

我又何尝是为了生气而生活的……

常言道:人生在世,不如意事常八九。况且事已如此,生气又何益 从此将那棵快乐的兰花栽种于心田,拥有了兰心蕙质,我们的心境一定会盈满幸福。

1.在第二段末省略号处试着补写描写性文字。(不超过35字)

2.仿“恍然大悟”的构词方式,完成文中三处残缺的成语。

( )自若 ( )起敬 ( )心动

3.请为“我不是为了生气而种兰花的”作注脚。

4.“心为物役”是一种怎样的处世心态 古之先贤曾有名言表达出与之截然相反的人生态度,请举例。

5.给加点的字注音并解释词义。

忐忑不安:( )

醍醐灌顶:( )

6.如何理解文末“兰心蕙质”的比喻意义

二、综合活动

1.你听过雨吗?不同季节中的雨有着不同的声音和味道,到雨中去感受一下吧!你或许会发现雨的性格,听懂雨的低诉。然后在日记中记录下自己的感受。

2.以《在雨中》为题,写一篇作文,可以记录在雨中发生的事情,也可以描写雨中的景物,还可以写自己对雨的感悟。字数不少于600字。

参考答案: 第一单元

积累感悟

一、基础达标

1. A

2.D

3.部 膏 栩栩 绪

4.①娆、饶、挠 ②骄、娇、矫

5.D

6.B

7.(1)数风流人物,还看今朝

(2) 须晴日 看红装素裹 分外妖娆

(3) 渭城朝雨渑轻尘,客舍青春柳色新。 随风潜入夜,润物细无声。

(4) 你们嘴里的那份甜呀,就是我祝福的心意。

(5) 柔软得像一片湖,萤火虫和星星在睡莲丛中游动。

8.B

9.D

10.C

11.(例)人生如一首诗,应该多一些热烈的抒情,少一些愁苦的叹息;人生如一幅画,应该多一些亮丽的色彩,少一些灰暗的色调。

12.好吃,您告诉我们;不好吃,您告诉大家。

二、阅读感悟

(一)

1.B

2.不是。是作者由眼前所见景物展开想像描绘出来的。

3. “望”字统领下文:“长城内外……欲与天公试比高。”。“望”有登高远眺的意思,并有很大的想像成分,它既显示诗人自身的形象,也是我们伟大祖国的形象。

“长城内外”,“大河上下”从空间方位来写景,是静态的描写,显示了作者博大宽阔的胸怀,雄伟旷达的气魄和热爱华夏大地的深情。一个“惟”字用视觉形象,强化了白茫茫的景色。一个“顿”字,写出了变化之速,寒威之烈,又使人联想到昔日这条母亲河滚滚滔滔的气势。

动景,写群山,写高原。“山舞银蛇,原驰蜡象”,前者舒展柔美,后者奔腾壮烈,让人联想到艺术表演和体育运动,美感非常丰富,有奔放活泼的气势。加上“欲与天公试比高”一句,更有奋飞的态势和竞争的活力。

4.“须晴日……分外妖娆”

表现作者对革命前景的展望。坚信革命胜利后,祖国的山河会更美好。

(二)

1.强调作用。希望生活在中国大地上的儿重勇敢面对经历的一切。

2.体现“雨”的奉献精神与牺牲精神。

3.珍惜美好的生活,不要忘记为此多少代人的付出。

(三)

1.象征着光明,象征着美好的事物,表达了他对光明的渴望。诗中的“星星”所代表的不是阳光普照的光明,而是茫茫黑夜中闪现的点点光明,寄托了诗人在现实中执著追求的理想。

2.“柔软得像一片湖”,把夜晚的安宁、平静、柔和、温馨和自由自在用形象的语言表达出来,给人以温柔如梦的美好感觉。

3.“鸟落满枝头”,点缀在繁密的树林间,周围的环境一定是无人搅扰,十分宁静的;“星星落满天空”的情景必定出现在晴朗的夜间,虽然星星视觉上令人感到密集,但并不热闹,反而衬托出心情的宁静、闲适、自在。这两种情境在形态上有相似之处,都只有在心境宁静时才能观察体会得到,因此勾起诗人的联想与类比。而春天“鸟落满枝头”的景象比夜空繁星满天的情形,更显生机,更富有直观的动感和美感。“鸟落满枝头”与“星星落满天空”的联想与类比,更生动地表现了“光明”的美好。

4.“闪闪烁烁的声音从远方飘来”与“一团团白丁香朦朦胧胧”这两句诗,分别从听觉上和视觉上描写声音的隐约、白丁香的朦胧,将人们带入一种令人陶醉的朦胧迷离的美好意境,表现了“春天”之美,“光明”之美。

诗人用“闪闪烁烁”来形容声音,采用了通感的修辞手法,因为声音一会儿入耳,一会儿消失,一会儿清晰,一会儿模糊的感觉与视觉上“闪闪烁烁”的感觉是相通的。这是以形容视觉的词语来表现听觉,以视觉感受来突出对声音的时断时续、隐隐约约的真切感觉。

5.“瘦小的星星”比喻并象征人们对光明的微茫的希望。不仅太阳失去了,连“瘦小的星星”也被“一颗又一颗”地吹落,可见“夜”的黑暗沉沉、猖獗肆虐和冷酷无情。

6.这是借用音乐术语来说的,它提示这首诗是围绕一个主题与主要意象变换情境,委婉抒情。诗的上下两节的情境,意味发生了变化,如用“谁不愿意”和“谁愿意”上下发生了变化。这种情形如同音乐,两段录音曲在保持基本轮廓的基础上出现了一点变化。

7. 诗中多用比喻。如“风吹落一颗又一颗瘦小的星星”一句中,“瘦小的星星”,比喻人们对光明的微茫的希望。

“每一首都是一群颤抖的星星”用暗喻的手法,表明“诗所受到的束缚,这种不自由带来的就是心灵的寒冷孤寂”。“星星的颤抖”,是人心灵的颤抖,因生活的压抑和束缚而得不到自由,使人心得不到温暖。

“寂寞地燃烧”意思是“在寻求自由和光明的过程中,在周围都是黑暗的时候,只能燃烧自己去寻找光明。寂寞突出了孤独,燃烧代表了牺牲。

诗中“闪闪烁烁的声音从远方飘来”一句采了通感的修辞手法,“闪闪烁烁”用来形容声音,以视觉感受来突出声音的时断时续、隐隐约约。

拓展实践

一、课外阅读

(一)

1.抒情

2.ang 唱、强、状、翔

3.悬崖边的树 临近深谷的悬崖上 不屈的抗争者

4.赞扬与命运顽强搏斗的不屈的抗争精神。

(二)

1.B

2.词题 万山红遍 万类霜天竞自由

3.漫山遍野、 漫无边际 、漫漫无期

4.ɡě 船

5.C

6.携来百侣曾游 忆往昔峥嵘岁月稠

7.评论国家大事

8.百舸争流图 、 指点江山图 、 中流击水图 。

9.第一种说法正确,“到”字形象地写出了风华正茂的“少年”勇挑历史重担,主动搏击风浪的雄姿。

(三)

1.毛泽东《沁园春 雪》

2.(例)千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

3.通过对比突出“气候的变暖”、“温室效应”越演越烈,从而说明大气的污染越来越严重。

4.对雪的盼望之情,对自然环境恶化的忧虑及对改善生态环境的愿望。

(四)

1.C

2.B

3.A

4.我省悟到一切艺术与伟业的奥妙——专心。

5.于是,我觉察到至今在我工作上所缺少的是什么——那能使人除了追求完整的意志而外把一切都忘掉的热忱,一个人一定能够使自己完全沉浸在他的工作里。

(五)

1. 眼前是倾倒的花架、破碎的花盆。棵棵兰花憔悴不堪,狼藉遍地。

2. (泰然 )自若 ( 肃然 )起敬 ( 怦然 )心动

3. 可以解释其蕴涵的意义,亦可以评价禅师的人生境界。比如表现了禅师乐观豁达、宽容的精神境界。

4. 是指被物质利益所驱使。成为物质利益的奴隶。如范仲淹的“不以物喜”等。

5.给加点的字注音并解释词义。

忐忑不安:(tǎn tè) 心神不安。

醍醐灌顶:(tí hú) 比喻灌输智慧,使人彻底醒悟。

6. 可以理解为快乐的真谛,即少些计较,多些宽容。

二、综合活动(略)

PAGE

8

九上第一单元

单元导学

《沁园春 雪》是一首写景抒怀之作。它描写雄伟壮阔而又妖娆美好的北国雪景,纵论历史上的英雄人物,抒发了诗人对祖国壮丽山河的热爱之情,表达了诗人作为革命领袖的伟大抱负和坚定信心。全词熔写景、议论和抒情为一炉,意境壮美,气势恢宏,感情奔放,胸襟豪迈,颇能代表毛泽东诗词的豪放风格。

《雨说》是一曲动人心弦的爱之歌。它采用拟人手法,让“雨”对生活在中国大地上的儿童喃喃细语,倾诉真情,使人感受到“雨”这位爱的使者亲切温柔的形象。在诗人笔下,“雨”和其他事物都被赋予生命的灵性,成为一种十分美好、神奇、有情有意的存在,使人觉得亲切可爱、活泼欢快、充满情趣。

《星星变奏曲》是一首追求光明的希望之歌。它运用象征手法,以“星星”为主要意象,并以假设为前提,来展示现实与理想的背离,表现诗人对光明的渴求。它以情境的变换来丰富“星星”的意象和深化追求光明的主题,正如音乐中主题与变奏的关系,因而是一首名副其实的“星星变奏曲”。

《蝈蝈与蛐蛐》和《夜》是两首优美的田园诗。它们都表达了诗人对大自然的热爱,而又各有特点。《蝈蝈与蛐蛐》是一首大自然的颂歌,它以盛夏“蝈蝈的乐音”和冬日“蛐蛐的歌儿”来赞美“大地的诗歌从来不会死亡”,歌颂大自然的无比美好和无限生机。《夜》犹如一首小夜曲,它在静谧、美丽的夜景中,蕴含着诗人的情感,传达出诗人对大自然的热爱和作者安适、宁静的心境。

学习本单元,要学习品味诗歌的语言。诗歌的语言是一种凝练、形象的艺术语言,往往要悉心揣摩才能体会其中的意蕴和情味。要反复推敲诗句,在熟读、背诵的过程中,细致深入地体会其内涵,并结合亲身体验和欣赏其他诗歌的经验,加以联想和想像,感知诗中的形象,体味诗的意境,从而深切地感受诗歌语言丰富的表现力。

此外,还要注意诗歌的艺术特征,了解借景抒情、象征、拟人等诗歌常用的艺术表现手法,体会这些表现手法的表达效果。学习时,可以适当地进行诗歌的比较阅读,分析这些诗歌的具体内容、感情意蕴、语言特点和表现手法等方面的异同。

积累感悟

一、基础达标

1. 下列加点的字读音正确的一项是 ( )

A.分外(fèn) 蓑衣(suō) 田圃(pǔ) 禁锢(gù)

B.停滞(zì) 谦逊(xùn) 点数(shǔ) 襁褓(qiáng)

C.妖娆(ráo) 可汗(hàn) 栖息(qī) 昏晕(yùn)

D.喧响(xuān) 草茸(róng) 喑哑(yà) 斗笠(1ì)

2. 下列词语中没有错别字的一项是( )

A.文彩 竟折腰 绿茵 引吭

B.红妆 披蓑衣 林荫 凄清

C.繁茂 举油伞 原弛 岑寂

D.喑哑 戴斗笠 洗礼 微漾

3.请找出下列词语中书写有误的字,并在下面横线上改正过来。

按步就班 润如油高 诩诩如生 千头万序

4. 选择正确的字填空。

①分外妖 美丽富 不屈不 (饶、娆、挠)

②戒 戒躁 小玲珑 步履 健 (娇、矫、骄)

5. 下列句子没有语病的一项是 ( )

A.世纪华联从市场需要出发,不断扩大商品经营。

B.过了一会儿,那辆摩托车突然渐渐放慢了速度。

C.正常的气候,决定着农作物生长的好坏。

D.天文学家根据测出的月球上山峰影子的长度,计算出月球上山峰的高度。

6. 下列说法不正确的一项是 ( )

A.《沁园春 雪》是一首写景抒怀之作。它描写北国的雪景,纵论历史上的英雄人物,抒发诗人对祖国壮丽山河的热爱之情。

B.《雨说》采用拟人的艺术表现手法,让“雨”对中国大地上的儿童倾诉真情,使人感受“雨”的亲切温柔的形象,觉得“雨”来得真是太迟了。

C.《星星变奏曲》是一首追求光明的希望之歌,全诗用象征手法,以“星星”为主要意象,表现诗人对光明的渴求。

D.《夜》是一首优美的田园诗,表达了诗人对大自然的热爱。

7. 根据要求填空

(1)点明《沁园春 雪》这首词的主旨,歌颂无产阶级革命英雄的诗句是 , 。

(2)《沁园春 雪》描写想像之景的句子是: , , 。

(3)古诗词中描写“雨”的诗句有: , 。

, 。

(4)有一天,你们吃着苹果擦着嘴,要记着, , 。

(5)谁不愿意,有一个柔软的晚上, , 。

8. 下面词语中加点的字是多音字,读音都相同的是( )

A.隐藏 暗藏 藏族 宝藏

B.盛夏 盛传 盛名 盛装

C.弹起 弹痕 弹道 弹性

D.栖息 栖身 栖止 栖栖

9. 作品都出自同一作家的一项是( )

①《纪念白求恩》②《沁园春·雪》③《故乡》④《孔乙己》⑤《社戏》⑥《背影》

A.①③⑥ B.①③⑤ C.②④⑤ D.③④⑤

10. 依次填写关联词语都正确的是( )

你忍心让你的智慧之门永闭么 你愿意永远盲目地让别人带着你走么 你愿意永远只做两脚书柜么 你的答复是否定的, ,你千万不可忘记带那把钥匙,你得能发问,勤发问。

A.虽然 但是 B.因为 所以 C.假如 那么 D.不仅 而且

11. 仿照下面一句话的句式,仍以“人生”开头,仿写两句话,组成一个排比句。

人生如一支歌,应该多一些昂扬的旋律,少一些萎靡的音符;

人生 ;

人生 。

12.某餐馆的广告词是:“好吃,您告诉大家;不好吃,您告诉我们。”这两句话看似挺自信,但仔细想想,这样说显得该餐馆对自己的饭菜质量仍没有十分把握。

如果稍作改动,改为: 。

(包括标点符号在内,答案不超过20个字),那就显得该餐馆对自己的饭菜质量自信多了。

二、阅读感悟

阅读文段,回答文后问题。

(一)

北国风光,

千里冰封,

万里雪飘。

望长城内外,

惟余莽莽;

大河上下,

顿失滔滔。

山舞银蛇,

原驰蜡象,

欲与天公试比高。

须晴日,

看红装素裹,

分外妖娆。

1.对上面诗句的内容概括最恰当的一项是 ( )

A.描绘了长城、黄河、大山、高原的雪景。

B.抒发了对祖国山河热爱的激情。

C.描绘了我国北方的雪景。

D.描绘了我国北方山河的景象。

2.首句中写的都是作者看到的景物吗 这一景物作者是如何写出的

3.用原文回答,“望”的具体内容是什么 哪些是静景,哪些是动景 你喜欢哪种景象 请说说理由。

4.作者想像中的景象是 。

这些诗句的表现作用是 。

(二)

第一样事,我要教你们勇敢地笑啊

君不见,柳条儿见了我笑弯了腰啊

石狮子见了我笑出了泪啊

小燕子见了我笑斜了翅膀啊

第二样事,我还要教你们勇敢地笑

那旗子见了我笑得哗啦啦地响

只要旗子笑,春天的声音就有了

只要你们笑,大地的希望就有了

雨说,我来了,我来了就不再回去

当你们自由地笑了,我就快乐地安息

有一天,你们吃着苹果擦着嘴

要记着,你们嘴里的那份甜呀,就是我祝福的心意

1.雨要“教你们勇敢地笑”为什么出现两次

2.如何理解末段前两句话的含义

3.怎样理解诗句 “要记着,你们嘴里的那份甜呀,就是我祝福的心意”?

(三)

如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰

谁不愿意

每天

都是一首诗

每个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动

谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动

谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧

如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻找星星点点的希望

谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方

1.诗中的星星象征什么 诗人反复咏叹星星表达了怎样的渴望

2.诗人用“柔软得像一片湖”来形容夜晚,这给你怎样的感受

3.“鸟落满枝头”与“星星落满天空”的联想与类比,表现了怎样的意境

4.“闪闪烁烁的声音从远方飘来”与“一团团白丁香朦朦胧胧”这两句诗在语意上存在着怎样的关系 诗人为什么用“闪闪烁烁”来形容声音

5.怎样理解“风吹落一颗又一颗瘦小的星”这句话?

6.这首诗为什么题为《星星变奏曲》

7.对本首诗歌的写作手法试做一点分析。

拓展实践

一、课外阅读

(一)

悬崖边的树

不知道是什么奇异的风

将一棵树吹到了那边——

平原的尽头

临近深谷的悬崖上

它倾听远处森林的喧哗

和深谷中小溪的歌唱

它孤独地站在那里

显得寂寞而又倔强

它的弯曲的身体

留下了风的形状

它似乎即将倾跃进深谷里

却又像是要展翅飞翔……

1.就表达方式而言,本诗属于 诗。

2.本诗二三节押韵,押的韵是 ,韵脚是 。

3.本诗的意象是 ,它的环境处在 。这“树”已被人格化了,它是苦难的象征,又是 的象征。

4.本诗的主旨可怎样理解

(二)

①长沙

独立寒秋,

湘江北去

橘子洲头。

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼②浅底,

万类霜天竞自由。

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气。

挥斥方遒。

指点江山

激昂文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟

1.根据我们所学的知识,①处的词牌名应是 ( )

A.西江月 B.沁园春 C.渔家傲

2.“长沙”是该词的 。“看”是领字,引领的内容应该是从“ ”到

“ ” 。

3.请写出三个含有“漫”字的成语: 。

4.“舸”读成 ,其意思是 。

5.②处应填入的一个动词是 ( )

A.游 B.卧 C.翔 D.沉

6.本词中的过渡句是 。 。

7.“指点江山”意思是 。

8.假如说此词描绘了四幅画面,第一幅这样概括:独立寒秋图,那么其它三幅可概括为:

9.最后几句,有人说是“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟”,有人说是“曾记否,中流击水,

浪遏飞舟”,一字之差,你认为谁的正确。请简述理由。

(三)

盼雪

又是冬天了。这是我南下广州的第一个冬天。虽然明白大雪难以过秦岭。但我还是同往年一样,盼望着一场大雪的降临。

雪就是美,雪就是诗。有关雪的诗句,人人都能信口诵来。“燕山雪花大如席”“梅花欢喜漫天雪”“一片一片又一片……飞入梅花都不见”,说不尽的是对雪的那份钟情,那种喜恋;而“瑞雪兆丰年”则寄托了以农为本的中国人对来年的祝福和期望。

雪几乎是北方的专利,在南国是难得一见的。大约是前年,粤北的一场短暂的小雪,曾经让岭南人欣喜若狂。从报上看到这条消息时,我真为自己生在中原,能经常欣赏到雪而得意、满足。“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”东坡先生大概是在享受荔枝时写下这些诗句的。如果他在赏雪时来了诗兴,大概又会说“年赏瑞雪一两场,更愿长作北国人”了。说到这里,我又不免为自己南下谋生,失去了经常赏雪的机会而遗憾不已。

小时候。地处大别山区的家乡每个冬天都要下几场雪。有雪的时候,我总是兴奋异常。跟小伙伴们打雪仗、堆雪人、滑雪板。我乐此不疲。小手冻得通红,也浑然不觉。虽然大雪使我到三里之外的学校上学麻烦许多,但我毫不在乎,学着大人的样子。用稻草绳绑着腿,深一脚浅一脚,寒风刺骨全不顾,积雪没膝趣最多……而我最喜欢的还是雪下得正欢的时候。或是伸出小手迎接碎玉般的雪花,或是在漫天飞雪中跑着、跳着,任雪花打在脸上、落在瓜皮帽上。然而,雪却常常在夜深人静时悄悄地开始降落,到天亮时,留给千家万户一个开门的惊喜。“哇。好大的雪呀!”一听到爷爷、奶奶开门时的惊叹。平时最爱赖床、不烘热棉裤不起来的我,就会抬起头,先看看窗外。然后一骨碌爬起来……

如今,雪越来越稀罕了。大雪变成了小雪,多雪变成了少雪,少雪变成了无雪。

奶奶说,她曾见过三尺深的大雪。而我所见过的最大的雪只有一尺多深,那也是十多年前的事了。原以为,到了家乡以北的郑州,会见到更大的雪,但在郑州八年,却只见过一两次半尺以上的雪。近两年,更是连半尺雪也见不到了。每个冬天,我都盼雪,数着一九、二九、三九,盘算着冬天还剩下多少时间。及至到了春天。还常常盼望来一次“倒春雪”,下一场“桃花雪”,然而,冬去春又来,等来的却是一次又一次的失望。

科学家说,这是气候变暖的原因,气候变暖是因为“温室效应”。而“温室效应”是因为工业化带来的大气污染。我越来越感到,我们失去的已不仅仅是雪,而是人类赖以生存的自然环境;我所企盼的也不仅仅是雪,还包括着人类环境意识的觉醒。

虽然身在南国,不敢奢望在这里见到大雪,但我盼望着家乡再一次出现“大雪封门”,盼望着北国重现“万里雪飘”的壮景。前不久,有气象学家说,持续十多年的“暖冬”,可能在今年告一段落。出现一个寒冷的冬季,但愿这个预言能变成现实。

我天天关注着天气预报,我一年更比一年盼雪。

1.由“北国重现‘万里雪飘’”,你可以联想到此句引用了谁的什么诗词中的语句

2.文中引用了许多关于雪的诗词。请再另外写一两句描写雪的古诗词。

3.文中多处运用了对比手法,请你说说这样写的好处。

4.请用简洁的语言说说文中画线句表达了作者怎样的感情。

(四)

我与罗丹

我那时大约25岁,在巴黎研究与写作。许多人都已称赞我发表过的文章,有些我自己也喜欢。但是,我心里深深感到我还能写得更好,虽然我不能断定那症结的所在。

于是,一个伟大的人给了我伟大的启示。那件仿佛微乎其微的事,竟成为我一生的关键。

有一次,在比利时名作家魏尔哈仑家里,一位年长的画家大谈雕塑美术的衰落。我年轻而好饶舌,一再反对他的意见,认为罗丹实在可与米开朗基罗媲美。

但是,第二天魏尔哈仑把我带到罗丹那里的时候,我却一句话也说不出。因为在他们畅谈之际,我觉得我似乎是一个多余的不速之客。

不过,最伟大的人毕竟是最亲切的。我们告别时,罗丹转过身来 着我说:“我想你也许愿意看看我的雕刻,——星期天,你能到麦东来同我一块吃饭吗 ”

在罗丹朴素的别墅里,我们在一张小桌前坐下吃便饭。不久,他温和的、含有激励之意的 ,宽释了我的不安。

在他的工作室里,罗丹罩上了粗布工作衫,好像变成了一个工人。他在一个台架前停下来。

“这是我的近作。”说罢,他把湿布揭开,现出一座以黏土塑成的女正身像,十分美好。“这已完工了。”我想。

他退后一步, 之后,便低声说:“就在这肩上线条还是太粗。对不起……”

他拿起刮刀、木刀片轻轻滑过软和的黏土,给肌肉一种更柔美的光泽。他健壮的手动起来了,他的眼睛闪耀着。“还有那里……还有那里……”他又修改一下。他走回去。他把台架转过来,看了又看。时而,他的眼睛高兴得发光;时而,他的双眉苦恼地蹙着。他捏好小块的黏土,粘在像身上,再刮开一些。

这样过了半点钟,一点钟……他没有再向我说过一句话。他忘掉了一切,除了他要创造的更高的形体的意象。他专注于他的工作,犹如正在创世的上帝。

最后,他扔下刮刀,( )把湿布蒙上女正身像。于是,他便转身向门口走去。

就在那时,他才记起什么,立即回过头来, 着我。他显然为他的失礼而惊惶。“对不起,先生,我完全把你忘了,可是你知道……”我握着他的手,感谢地紧握着。

在麦东那天下午,我学到的比在学校所有时间学到的都多。从此,我知道凡人类的工作必须怎样做,假如那是美好而有价值的。我省悟到一切艺术与伟业的奥妙——专心,完成或大或小的事业的全力集中,把易于弛散的意志贯注在一件事情上的本领。

于是,我察觉到至今在我工作上所缺少的是什么——那能使人除了追求完整的意志而外把一切都忘掉的热忱,一个人一定能够使自己完全沉浸在他的工作里。没有——我现在才知道——别的秘诀。

1.第5、6、9、13段的“ ”处,应依次填入的词,正确的一项是( )

A.凝视 审视 注视 瞠视

B.审视 凝视 瞠视 注视

C.注视 凝视 审视 瞠视

D.凝视 注视 瞠视 审视

2.第1段“我不能断定那症结的所在”中的“症结”指的是( )

A.“我”“还能写得更好”的症结。

B.“我”不能突破现有的写作水平的症结。

C.下文“一个伟大的人”给“我”的启示

D.“我”至今不知其所在的那个症结。

3.第12段的( )处应填入一个句子成分,最妥帖的一项是( )

A.像一个男子把披肩披到他情人肩上时那样温存关怀地

B.像一个学生把改好的作业交给老师时那样喜忧参半地

C.像一个农民把细泥轻轻地撒上幼苗时那样爱惜期盼地

D.像一个工人停工后把布篷遮住机器时那样亲切爱护地

4.文中“一个伟大的人给了我伟大的启示”。

“启示”是指(用原文回答):

5.文中哪句话回答了其“症结”的所在

(五)

种一株快乐的兰花于我心

唐代著名的慧宗禅师为弘法讲经而云游各地。有一回,他临行前吩咐弟子看护好寺院的数十盆兰花。

弟子们深知禅师酷爱兰花,因此侍弄兰花非常殷勤。但一天深夜,狂风大作,暴雨如注。偏偏当晚弟子们一时疏忽将兰花遗忘在户外。第二天清晨,弟子们后悔不迭……

几天后,慧宗禅师返回寺院。众弟子忐忑不安地上前迎候,准备领受责罚。得知原委后,慧宗禅师

自若,神态依然是那样平静安详。他宽慰弟子们说:“当初,我不是为了生气而种兰花的。”

就是这么一句平淡无奇的话,在场的弟子们听后, 起敬之余,更是如醍醐灌顶,顿时大彻大悟……

记得初次读到这句话时,我也曾 心动。

在现实生活里,现代人时常心为物役,有太多的患得患失。因此,我们错过了许多的快乐和幸福。

“我不是为了生气而种兰花的。”看似平淡的偈语里,暗示了多少佛门玄机,又蕴含了多少人生智慧;

我不是为了生气而工作的,

我不是为了生气而交往的,

我不是为了生气而生儿育女的,

我又何尝是为了生气而生活的……

常言道:人生在世,不如意事常八九。况且事已如此,生气又何益 从此将那棵快乐的兰花栽种于心田,拥有了兰心蕙质,我们的心境一定会盈满幸福。

1.在第二段末省略号处试着补写描写性文字。(不超过35字)

2.仿“恍然大悟”的构词方式,完成文中三处残缺的成语。

( )自若 ( )起敬 ( )心动

3.请为“我不是为了生气而种兰花的”作注脚。

4.“心为物役”是一种怎样的处世心态 古之先贤曾有名言表达出与之截然相反的人生态度,请举例。

5.给加点的字注音并解释词义。

忐忑不安:( )

醍醐灌顶:( )

6.如何理解文末“兰心蕙质”的比喻意义

二、综合活动

1.你听过雨吗?不同季节中的雨有着不同的声音和味道,到雨中去感受一下吧!你或许会发现雨的性格,听懂雨的低诉。然后在日记中记录下自己的感受。

2.以《在雨中》为题,写一篇作文,可以记录在雨中发生的事情,也可以描写雨中的景物,还可以写自己对雨的感悟。字数不少于600字。

参考答案: 第一单元

积累感悟

一、基础达标

1. A

2.D

3.部 膏 栩栩 绪

4.①娆、饶、挠 ②骄、娇、矫

5.D

6.B

7.(1)数风流人物,还看今朝

(2) 须晴日 看红装素裹 分外妖娆

(3) 渭城朝雨渑轻尘,客舍青春柳色新。 随风潜入夜,润物细无声。

(4) 你们嘴里的那份甜呀,就是我祝福的心意。

(5) 柔软得像一片湖,萤火虫和星星在睡莲丛中游动。

8.B

9.D

10.C

11.(例)人生如一首诗,应该多一些热烈的抒情,少一些愁苦的叹息;人生如一幅画,应该多一些亮丽的色彩,少一些灰暗的色调。

12.好吃,您告诉我们;不好吃,您告诉大家。

二、阅读感悟

(一)

1.B

2.不是。是作者由眼前所见景物展开想像描绘出来的。

3. “望”字统领下文:“长城内外……欲与天公试比高。”。“望”有登高远眺的意思,并有很大的想像成分,它既显示诗人自身的形象,也是我们伟大祖国的形象。

“长城内外”,“大河上下”从空间方位来写景,是静态的描写,显示了作者博大宽阔的胸怀,雄伟旷达的气魄和热爱华夏大地的深情。一个“惟”字用视觉形象,强化了白茫茫的景色。一个“顿”字,写出了变化之速,寒威之烈,又使人联想到昔日这条母亲河滚滚滔滔的气势。

动景,写群山,写高原。“山舞银蛇,原驰蜡象”,前者舒展柔美,后者奔腾壮烈,让人联想到艺术表演和体育运动,美感非常丰富,有奔放活泼的气势。加上“欲与天公试比高”一句,更有奋飞的态势和竞争的活力。

4.“须晴日……分外妖娆”

表现作者对革命前景的展望。坚信革命胜利后,祖国的山河会更美好。

(二)

1.强调作用。希望生活在中国大地上的儿重勇敢面对经历的一切。

2.体现“雨”的奉献精神与牺牲精神。

3.珍惜美好的生活,不要忘记为此多少代人的付出。

(三)

1.象征着光明,象征着美好的事物,表达了他对光明的渴望。诗中的“星星”所代表的不是阳光普照的光明,而是茫茫黑夜中闪现的点点光明,寄托了诗人在现实中执著追求的理想。

2.“柔软得像一片湖”,把夜晚的安宁、平静、柔和、温馨和自由自在用形象的语言表达出来,给人以温柔如梦的美好感觉。

3.“鸟落满枝头”,点缀在繁密的树林间,周围的环境一定是无人搅扰,十分宁静的;“星星落满天空”的情景必定出现在晴朗的夜间,虽然星星视觉上令人感到密集,但并不热闹,反而衬托出心情的宁静、闲适、自在。这两种情境在形态上有相似之处,都只有在心境宁静时才能观察体会得到,因此勾起诗人的联想与类比。而春天“鸟落满枝头”的景象比夜空繁星满天的情形,更显生机,更富有直观的动感和美感。“鸟落满枝头”与“星星落满天空”的联想与类比,更生动地表现了“光明”的美好。

4.“闪闪烁烁的声音从远方飘来”与“一团团白丁香朦朦胧胧”这两句诗,分别从听觉上和视觉上描写声音的隐约、白丁香的朦胧,将人们带入一种令人陶醉的朦胧迷离的美好意境,表现了“春天”之美,“光明”之美。

诗人用“闪闪烁烁”来形容声音,采用了通感的修辞手法,因为声音一会儿入耳,一会儿消失,一会儿清晰,一会儿模糊的感觉与视觉上“闪闪烁烁”的感觉是相通的。这是以形容视觉的词语来表现听觉,以视觉感受来突出对声音的时断时续、隐隐约约的真切感觉。

5.“瘦小的星星”比喻并象征人们对光明的微茫的希望。不仅太阳失去了,连“瘦小的星星”也被“一颗又一颗”地吹落,可见“夜”的黑暗沉沉、猖獗肆虐和冷酷无情。

6.这是借用音乐术语来说的,它提示这首诗是围绕一个主题与主要意象变换情境,委婉抒情。诗的上下两节的情境,意味发生了变化,如用“谁不愿意”和“谁愿意”上下发生了变化。这种情形如同音乐,两段录音曲在保持基本轮廓的基础上出现了一点变化。

7. 诗中多用比喻。如“风吹落一颗又一颗瘦小的星星”一句中,“瘦小的星星”,比喻人们对光明的微茫的希望。

“每一首都是一群颤抖的星星”用暗喻的手法,表明“诗所受到的束缚,这种不自由带来的就是心灵的寒冷孤寂”。“星星的颤抖”,是人心灵的颤抖,因生活的压抑和束缚而得不到自由,使人心得不到温暖。

“寂寞地燃烧”意思是“在寻求自由和光明的过程中,在周围都是黑暗的时候,只能燃烧自己去寻找光明。寂寞突出了孤独,燃烧代表了牺牲。

诗中“闪闪烁烁的声音从远方飘来”一句采了通感的修辞手法,“闪闪烁烁”用来形容声音,以视觉感受来突出声音的时断时续、隐隐约约。

拓展实践

一、课外阅读

(一)

1.抒情

2.ang 唱、强、状、翔

3.悬崖边的树 临近深谷的悬崖上 不屈的抗争者

4.赞扬与命运顽强搏斗的不屈的抗争精神。

(二)

1.B

2.词题 万山红遍 万类霜天竞自由

3.漫山遍野、 漫无边际 、漫漫无期

4.ɡě 船

5.C

6.携来百侣曾游 忆往昔峥嵘岁月稠

7.评论国家大事

8.百舸争流图 、 指点江山图 、 中流击水图 。

9.第一种说法正确,“到”字形象地写出了风华正茂的“少年”勇挑历史重担,主动搏击风浪的雄姿。

(三)

1.毛泽东《沁园春 雪》

2.(例)千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

3.通过对比突出“气候的变暖”、“温室效应”越演越烈,从而说明大气的污染越来越严重。

4.对雪的盼望之情,对自然环境恶化的忧虑及对改善生态环境的愿望。

(四)

1.C

2.B

3.A

4.我省悟到一切艺术与伟业的奥妙——专心。

5.于是,我觉察到至今在我工作上所缺少的是什么——那能使人除了追求完整的意志而外把一切都忘掉的热忱,一个人一定能够使自己完全沉浸在他的工作里。

(五)

1. 眼前是倾倒的花架、破碎的花盆。棵棵兰花憔悴不堪,狼藉遍地。

2. (泰然 )自若 ( 肃然 )起敬 ( 怦然 )心动

3. 可以解释其蕴涵的意义,亦可以评价禅师的人生境界。比如表现了禅师乐观豁达、宽容的精神境界。

4. 是指被物质利益所驱使。成为物质利益的奴隶。如范仲淹的“不以物喜”等。

5.给加点的字注音并解释词义。

忐忑不安:(tǎn tè) 心神不安。

醍醐灌顶:(tí hú) 比喻灌输智慧,使人彻底醒悟。

6. 可以理解为快乐的真谛,即少些计较,多些宽容。

二、综合活动(略)

PAGE

8

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》