人教版高中历史必修2第五单元《中国近代社会生活的变迁》测试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修2第五单元《中国近代社会生活的变迁》测试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 194.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-13 10:36:25 | ||

图片预览

文档简介

第五单元《中国近代社会生活的变迁》测试卷

一、选择题(共20小题)

1.从旧式婚礼与新式文明婚礼两幅图片可以看出,我国近代以来人们物质生活和

社会习俗发生了巨大的变化,表现在( )

①服饰的变化 ②发式的变化 ③礼仪的变化 ④缠足的变化

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

2.用QQ聊天、用E?mail发邮件、用Blog(博客)写日记,已成为很多中国人的生活习惯。这表明( )

A. 邮电通信事业获得了新发展

B. 广播影视成为民众文化生活的主体

C. 互联网改变了人们的生活与交往方式

D. 新技术、新观念深入人心

3.近代中国的服饰发生巨大变化。下图服饰反映的共同特点是( )

A. 古为今用

B. 中西合璧

C. 彻底西化

D. 去繁就简

4.冯如制成中国第一架飞机在中国航空史上的意义是( )

A. 标志着中国航空事业水平已经超过世界先进水平

B. 标志着中国民航事业拉开了序幕

C. 标志着中国航空事业的开始

D. 标志着中国已成为世界民航大国

5.在广播电视出现以前,最有效的新闻媒介是( )

A. 电影

B. 报纸

C. 互联网

D. 口头传播

6.近代中国出现大规模“断发易服”现象是在( )

A. 辛亥革命之后

B. 五四运动之后

C. 国民革命之后

D. 新中国成立之后

7.1910年,假如你想从张家口到北京旅游,为了方便和实惠,你会选择( )

A. 答案A

B. 答案B

C. 答案C

D. 答案D

8.下图显示的是20世纪60年代青年人身着绿军装的形象。绿军装在当时得以流行

的主要原因是( )

A. 政治观念

B. 审美情趣

C. 生活水平

D. 国际潮流

9.20世纪50年代,双排扣列宁装和大口袋的军装备受青睐;60年代,一身绿色

的军装是最具有特色的着装方式;70年代,碎花衣裳和的确良面料成为时尚;90年代,变

化多样的时装极为流行。以上关于我国人们着装变化的说法,错误的是( )

A. 人们的着装受当时政治因素的影响

B. 服装款式及其面料受当时社会经济发展水平的影响

C. 人们的着装变化与思想观念变化是一致的

D. 建国后,中国人在“穿”的方面不受西方影响

10.民国成立后,在服制上明确规定“自大总统以至平民其式样一律”,服装已不按职位、身份加以区别,而只是按性别不同,场合不同给以区分。这一变化表明( )

A. 服饰不再表现等级划分,体现平等原则

B. 西方服饰在中国服饰领域占据主导地位

C. 传统服饰对新式礼服提供了重要的借鉴

D. 社会习俗变化缓慢,带有鲜明政治色彩

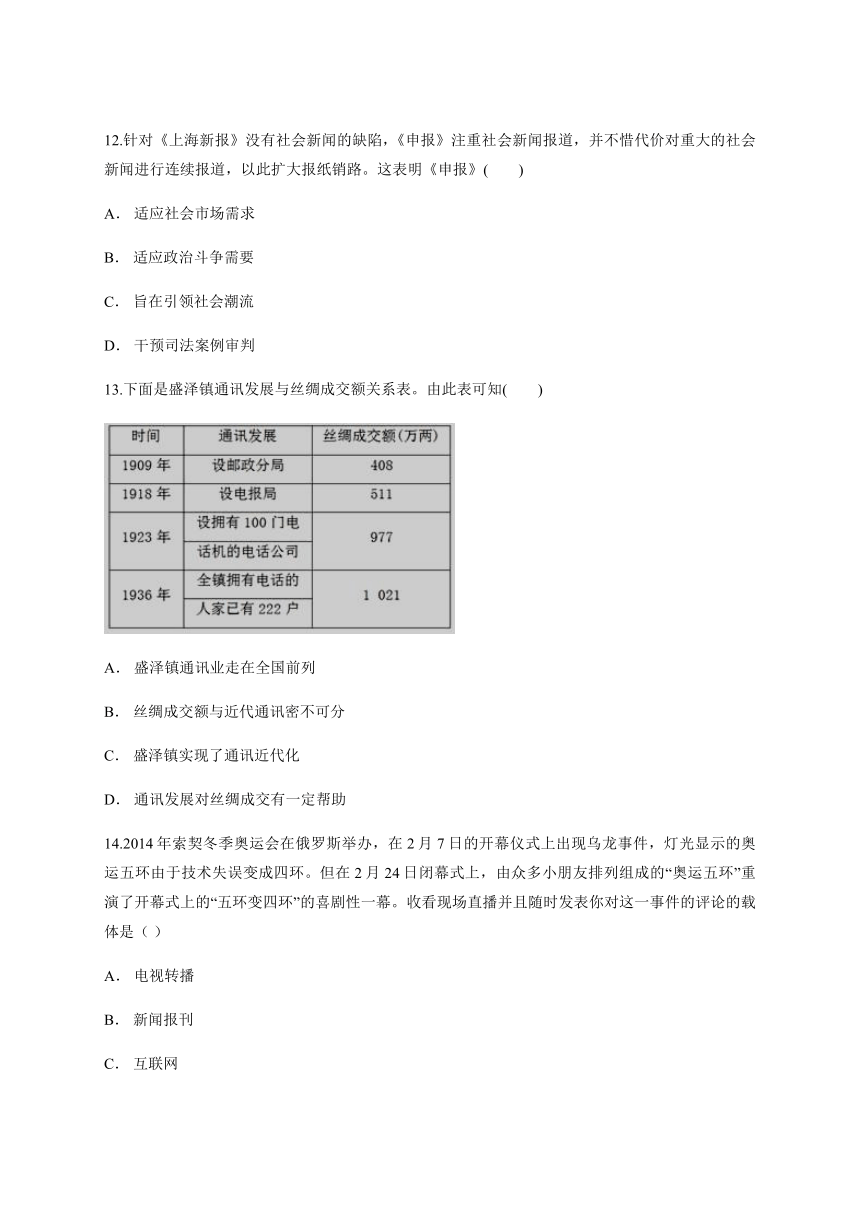

11.1863年3月7日,《上海新报》上刊登了如下的启事,由此可见( )

A. 近代中国的照相业获得快速发展

B. 照相留念已成为百姓生活的重要组成部分

C. 通商口岸的生活已发生某些变化

D. 上海居民的生活明显带有半殖民地的色彩

12.针对《上海新报》没有社会新闻的缺陷,《申报》注重社会新闻报道,并不惜代价对重大的社会新闻进行连续报道,以此扩大报纸销路。这表明《申报》( )

A. 适应社会市场需求

B. 适应政治斗争需要

C. 旨在引领社会潮流

D. 干预司法案例审判

13.下面是盛泽镇通讯发展与丝绸成交额关系表。由此表可知( )

A. 盛泽镇通讯业走在全国前列

B. 丝绸成交额与近代通讯密不可分

C. 盛泽镇实现了通讯近代化

D. 通讯发展对丝绸成交有一定帮助

14.2014年索契冬季奥运会在俄罗斯举办,在2月7日的开幕仪式上出现乌龙事件,灯光显示的奥运五环由于技术失误变成四环。但在2月24日闭幕式上,由众多小朋友排列组成的“奥运五环”重演了开幕式上的“五环变四环”的喜剧性一幕。收看现场直播并且随时发表你对这一事件的评论的载体是( )

A. 电视转播

B. 新闻报刊

C. 互联网

D. 电话

15.中西合璧、土洋并存是近代中国生活变迁的典型特征。以下事物或现象中,反映了当时既吸收西方优点,又保持传统特点的有( )

①深受中国男子喜欢的中山装 ②各通商口岸大量出现的西餐馆

③津、沪等地出现的毗连式房屋 ④青年男女在教堂举行的新式婚礼

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

16.民国初年上海流行单页公历“月份牌”,其绘画主题多为女性。下图是一张“月份牌”,它可以用来研究近代( )

①服饰变革 ②交通变化 ③女性地位 ④礼仪革新

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

17.1896年8月10日《申报》刊登广告:徐园初三夜仍设文虎(灯谜)候教,西洋影戏,客串戏法。以下对材料理解正确的是( )

A. “西洋影戏”已遍布中国各地

B. 中国人的娱乐活动更加丰富

C. “西洋影戏”伴随着优美的旋律

D. 中国大众娱乐发生彻底改变

18.下表是美国教士林乐知创办的《教会新报》(《万国公报》前身)于1868年~1871年刊载的内容明细表,表格主要反映了( )

A. 传教士传教热情逐渐减退

B. 传教士日益重视传播世俗信息

C. 国民的科技意识淡薄

D. 国民对西方社会了解需求增多

19.19世纪末,上海“凡物之贵重者,皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋轿,挂灯曰洋灯,火锅曰洋锅。……大江南北,莫不以洋为尚……”(张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》)下列对此理解正确的是( )

①近代生活习俗受西方影响较大

②近代上海社会出现崇洋风尚

③民族工业产品已丧失国内市场

④民众生活方式发生根本转变

A. ①②

B. ①②④

C. ②③

D. ①②③

20.1913年1月,《大公报》有文章描述当时女性积极参加社会政治活动的现象:“于是有所谓女子北伐军,女子敢死队,有所谓女子同盟会,女子参政团,女子自由党。”这种现象反映了 ( )

A. 自由平等的时代诉求

B. 救亡图存的历史潮流

C. 民主共和的思想观念

D. 婚姻自主的社会风尚

二、非选择题(共5小题)

21.材料 西方列强的入侵,激起了中国数千年未有之剧变。先进的知识分子痛于外患之欺凌,清廷之腐败,国亡之无日。认识到非革新不足以图存,然手无权柄可探。遂致力于办报,藉报纸传播其主张,以言论觉天下。

——陈玉申《晚清报业史》

依据材料分析近代中国知识分子倡办报刊的原因及目的。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1876年7月3日,吴淞铁路举行通车典礼,被后人称为“中国铁路建筑史的正式开端”,比西方最早修建的铁路晚了半个世纪。它是英美背着清政府擅自在中国的土地上修建的。清政府在交齐28.5万两白银将其赎回后,竟把这条有用的铁路给拆除了。

到1904年日俄战争前,1万多公里中国的铁路权益先后落入列强之手。

1909年10月,中国自己设计、自己施工的第一条铁路——京张铁路建成通车。

1910年湖北省要求准予商办川汉铁路。

从1928年至1937年七七事变的10年间,国民党政府在关内仅修建3 600公里铁路。

抗日战争时期,国民党政府在西南、西北大后方,勉强修建了1 900公里铁路。

抗日战争胜利后,国民党政府只顾发动内战,基本没有修建铁路。

到中华人民共和国成立前夕,全国仅有2万多公里铁路,大都分布在东北和沿海地区,能够维持通车的只有1万多公里。

材料二 从1952年建成第一条铁路——成渝铁路算起,到1957年第一个五年建设计划完成为止,新中国先后建成干支线6 100公里,新增的营业里程占全部营业里程的18%以上。新建的宝成、兰新两大干线以及黎湛、蓝烟、鹰厦、萧穿等线加强了西北、西南与全国的联系。

2006年4月27日,上海磁悬浮结束两年试运,正式投入营运。

2006年7月1日,青藏铁路顺利实现了全面通车,是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。

2011年6月30日15时,京沪高铁正式开通运营。

到2015年,我国铁路营业里程将达到12万公里以上,其中高速铁路1.6万公里以上。以高速铁路为骨架,总规模5万公里的快速铁路网将基本建成。

(1)根据材料一,概括旧中国铁路的发展状况。结合所学知识指出制约其发展的主要因素。

(2)与旧中国相比,新中国的铁路建设发生了怎样的变化?结合所学概括这一变化的时代背景。

23.材料 一些闭塞的地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化的进程。

——周积明《最初的纪元》

依据材料归纳铁路发展给中国带来的影响。

24.城市是人类文明的窗口。阅读材料,回答问题。

材料“往来如织密如麻,满眼汽车与电车;虽说中华生命重,噬人虎口日增加”。

“更有西装新少年,爱皮西地口头禅;醉心争购舶来品,金钱浪掷轻利权”。

“七天礼拜是休期,各业停工逐队嬉;或赴教堂听讲解,满街游戏任驰驱”。

“近来女伴多天足,绝少弓鞋一捻红”;“近来各处报馆开,多登告白好发财”。

“听说明朝大跑马,倾城士女兴飞腾”;“衣裳时式鬟时样,短鬓笼纱窄袖装”。

“英商游憩有家园,不许华人闯入门”;“华人游息辟公园,铁作围栏与栅门”。

——摘编自顾炳权《上海洋场竹枝词》(注:“爱皮西地”即ABCD)

回答:根据材料,指出上海社会生活近代化的主要表现。结合材料和所学知识概括近代前期上海社会生活较早转型的原因。

25.观察下列图片:

请回答:

(1)图一反映的现象是在怎样的背景下产生的?这种现象反映了怎样的生活状况?

(2)图二反映了什么现象?原因如何?

(3)两幅图片说明了什么问题?

答案解析

1.【答案】D

【解析】从图片看,西装出现,说明①正确;图片人物已经剪辫,说明②正确;出现西式婚

礼,说明③正确;从图片女人的脚看,④正确。

2.【答案】C

【解析】网络聊天、网络日志等都体现了互联网对人们的生活与交往方式产生了深刻的影响。A、B、D三项与材料无直接关系,都不符合要求。

3.【答案】B

【解析】根据所学,中山装和旗袍是近代中国服饰变化中中西合璧的产物,故B项正确。

4.【答案】C

【解析】1909年冯如制成中国第一架飞机,标志着中国航空事业的开始。

5.【答案】B

【解析】 在广播电视出现之前,人们获取信息的主要手段是阅读报纸。

6.【答案】A

【解析】辛亥革命前后,“断发易服”具有了反清革命的色彩。民国时期,政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令,故选A项。

7.【答案】A

【解析】张家口和北京都是内陆城市,所以D项就可以排除。马车不够便捷,1910年中国的飞机还没有用于民航,京张铁路则已经于1909年通车,所以最佳的选择是A项。

8.【答案】A

【解析】20世纪60年代我国处于“文革”发动前后,人们的服饰受政治观念影响很大,青年人大都身着绿军装,具有浓厚的“革命色彩”。

9.【答案】D

【解析】各个时期服装变化,既受当时政治、经济因素的影响,同时,也和人们的思想变化

有关。D项说法不准确,列宁装、西装等是受西方影响的。

10.【答案】A

【解析】题干中“服装已不按职位、身份加以区别”说明服饰的变化表现出平等原则,故A项正确;题干中并没有提到西方服饰在中国流行,故B项错误;题干中并没有提到新服饰是在旧服饰的基础上形成,故C项错误;题干中并没有表现出社会习俗变化的速度,故D项错误。

11.【答案】C

【解析】这则启事反映了当时的上海已经出现了近代照相业,说明西方文明的传入已经影响了通商口岸人们的社会生活,故C项正确;材料没有显示照相业 “快速发展”,故A项错误;仅凭该广告也不足以说明照相留念已成为百姓生活的重要组成部分,故B项错误;所谓半殖民地是指形式上独立自主,而在经济和政冶方面,实际上都是依附于帝国主义,材料也没有体现半殖民地的色彩,故D项错误。

12.【答案】A

【解析】《申报》注重社会新闻报道,并不惜代价对重大的社会新闻进行连续报道,以此扩大报纸销路,是《申报》适应社会市场需求的表现,故答案为A项。

13.【答案】D

【解析】 从表中信息可知,伴随着通讯发展,丝绸成交额从“408万两”增长到“1 021万两”,符合通讯有助于商业发展的规律,故D项正确。

14.【答案】C

【解析】从材料“收看现场直播并且随时发表你对这一事件的评论的载体”可以很容易的知道这是互联网。A、B、D项不能同时满足直播和随时发表评论的内容。

15.【答案】C

【解析】关键信息:中西合璧、土洋并存。中山装具有中西合璧的特点,①正确;西餐馆是西方饮食,②不符合题意;津沪地区是开放的通商口岸,砖木结构的毗连式房屋,脱胎于传统的四合院,具有中西合璧的特点,③正确;④是西方式的新式婚礼,排除。C项正确。

16.【答案】C

【解析】 据图中女性都穿旗袍可得出民国初年服饰变革,故①正确;据图中木船无法得出近代交通变化,故②错误;据材料“绘画主题多为女性”可以用来研究女性地位,故③正确;礼仪革新在材料中无反映,故④错误,选择C项符合题意。

17.【答案】B

【解析】材料显示清末上海徐园的夜生活包括三项娱乐活动:猜灯谜、看电影和变戏法。与此对应的说法,只有B项是吻合的。

18.【答案】D

【解析】A项只体现宗教一栏的变化,不全面,故A项错误;B项只体现世俗消息一栏的变化,也不全面,故B项错误;C项只体现科技一栏,也不全面,故C项错误;D项比较全面反映表格的内容,故D项正确。

19.【答案】A

【解析】近代以来,随着国门的打开,西方的生活方式也传入中国并对中国人的生活产生影响。但西方的影响仅局限于一些城市尤其是沿海城市,特别是通商口岸,其他地方影响甚微。故①②符合题意;③④表述过于绝对,错误。所以应选A。

20.【答案】A

【解析】题干材料信息体现了女性在社会政治活动中的活跃程度,说明女性社会地位的提高,这是自由平等的时代诉求造成的。

21.【答案】原因:列强入侵,民族危亡;清廷腐败,政治黑暗。目的:舆论宣传、唤醒民众,革新图存。

【解析】

22.【答案】(1)状况:起步晚;发展缓慢;列强争夺路权;由国办到商办;数量少,质量差;分布不均衡。

主要因素:列强入侵;政府腐败无能;战乱频繁,政局不稳;经济落后。

(2)变化:铁路数量增加;形成了覆盖全国的铁路网;运行速度提高;实现铁路现代化。

背景:民族独立;第三次科技革命;经济全球化;改革开放;工业化建设成就显著,综合国力不断增强。

【解析】第(1)问,“状况”从起步时间、规模大小、发展速度、分布状况、路权归属等方面概括;“主要因素”从外部列强入侵、内部政局动荡、经济落后等方面分析。第(2)问,“变化”依据材料二从数量增加、布局更加合理、科技含量更高等方面分析;“背景”从政治上的独立、改革开放带来经济发展、以及经济全球化背景下,并借鉴利用第三次科技革命的成果等方面分析。

23.【答案】促进经济发展、信息流通、知识传播;有助于打破传统习性,推动中国现代化进程。

【解析】

24.【答案】表现:城市交通工具变革,大众传媒出现(近代报馆建立),崇拜西方生活方式(西洋化),西方宗教的传播,民众娱乐方式的多元趋势(世俗化),女装时尚化等。

原因:上海是鸦片战争后第一批开放的口岸,较早受西方文明的冲击;近代的生产方式产生较早,西方科技的引入,新的城市社会阶层的出现,带动生活方式的变化(从经济方面来回答也可);思想文化上,新思潮的产生、思想解放运动、新式教育和大众文化传媒事业的发展;政治上,国内资产阶级改革革命运动的推动等。

【解析】第一问抓住关键信息“汽车与电车”、“报馆”、“争购舶来品”、“衣裳时式鬟”、“教堂”、“跑马”、“公园”等,从交通工具、大众传媒、宗教传播、生活娱乐方式、服饰等方面列举表现。第二问从政治变革、经济发展、思想文化等方面来进行回答即可。

25.【答案】 (1)背景:20世纪50~70年代,由于粮食和日用品的产量有限,我国对粮食、食用油、布料等生活必需品实行凭票证计划供应。

生活状况:反映了中国人的生活水平差距不大,但总体水平比较低。

(2)现象:随着现代化建设的蓬勃发展,人们的着装发生了翻天覆地的变化,服装颜色变为五彩缤纷,款式呈现多样化,看时装表演,买时尚服装,已成为一种休闲方式。

原因:改革开放以后,党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标,人们的思想得到解放,生活水平逐步提高。

(3)说明:人们的物质生活发生了巨大变迁;政府注重人们的日常生活。

【解析】第(1)问,结合图片,是粮票,说明是建国初期实行计划经济。第(2)问,结合图片,联系时代背景分析影响;第(3)问,结合中国社会的政治、经济背景去说明问题。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势