人教版 必修4 第二单元《定风波》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版 必修4 第二单元《定风波》课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-13 22:42:54 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

定风波

苏轼词二首

1.学会抓住关键词语,理解诗词内容,体悟诗词感情。

2.通过反复朗读理解诗词,掌握本首诗词的写作手法。

3.理解苏东坡达观的处世态度,真正体悟苏东坡旷达的胸襟。

学习目标

此词是苏轼的代表作之一,写于宋神宗元丰五年(1082),时年47岁。这时他因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,贬官黄州是作者在人生道路上第一次遭受的深重政治打击,但却是他文学上的大丰收。被贬黄州的苏轼,政治上遭受打击,思想苦闷,经常游于江湖山水之间,先后写下了名垂千古的经典之作《赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》和《定风波》。此时他已经被贬黄州将近三年。

写作背景

既来之,则安之

贬到杭州,他说:“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到黄州,他说:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到惠州,他说:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋州,他说:“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

一、初读诗词——掌握要领

1.读准字音??? 同行xíng?? 吟啸xiào???

一蓑suō 烟雨

2.读出节奏????

莫听\穿林\打叶\声,何妨\吟啸\且\徐行。竹杖\芒鞋\轻\胜马, 谁怕? 一蓑\烟雨\任\平生。

?? 料峭\春风\吹\酒醒,微冷,山头\斜照\却\相迎。回首\向来\萧瑟\处,归去,也无\风雨\也无\晴。 ?????

?3.读出情感 词语的抑扬顿挫,文句的舒缓轻重。

二、再读诗词——读懂意思

狼狈:进退都感觉困难。

芒鞋:草鞋。

吟啸:吟唱长啸,表现泰然自若的情态。

料峭:形容微寒。

上片:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

译文:不要去听那穿林打叶的雨声,不妨一边吟诗长啸,一边缓步而行。竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!只要披一件蓑衣,任凭一生风雨,我也不在意。

赏析探究

下片:

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。

译文:料峭的春风把我的酒意吹醒,我感到微微的寒冷。抬头看时,山头的斜阳却殷殷相迎。回头望望方才风吹雨落的地方,我信步归去,既没有风雨,也无所谓天晴。

赏析探究

三、读诗词——回答问题

1.小序交待了哪些内容?

2.从这首词中,我们看到了一个怎样的抒情主人公形象?

3.赏析探究,这首词体现了诗人怎样的人生态度?

解读小序

了解背景

思考:小序交代了哪些信息?

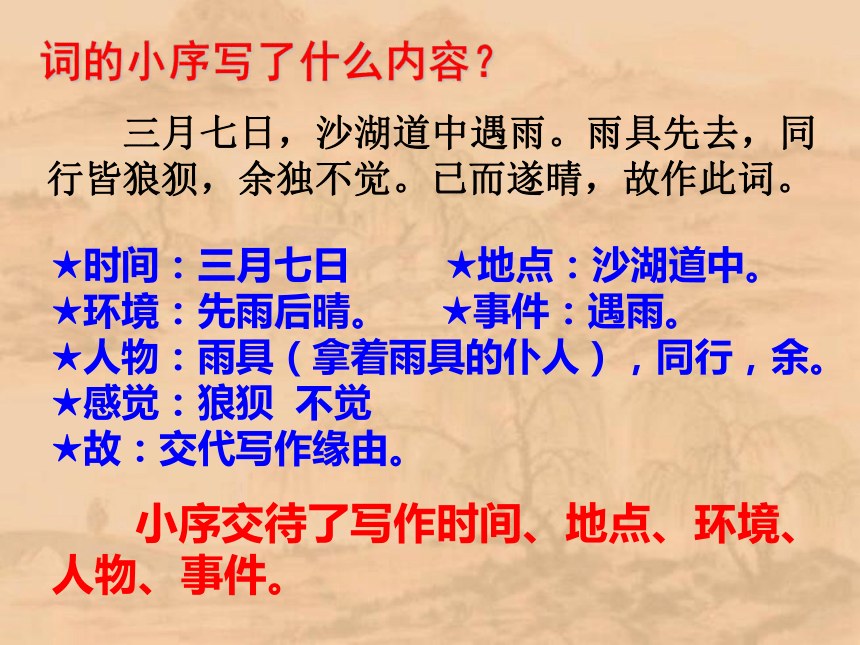

★时间:三月七日 ★地点:沙湖道中。

★环境:先雨后晴。 ★事件:遇雨。

★人物:雨具(拿着雨具的仆人),同行,余。

★感觉:狼狈 不觉

★故:交代写作缘由。

小序交待了写作时间、地点、环境、人物、事件。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

词的小序写了什么内容?

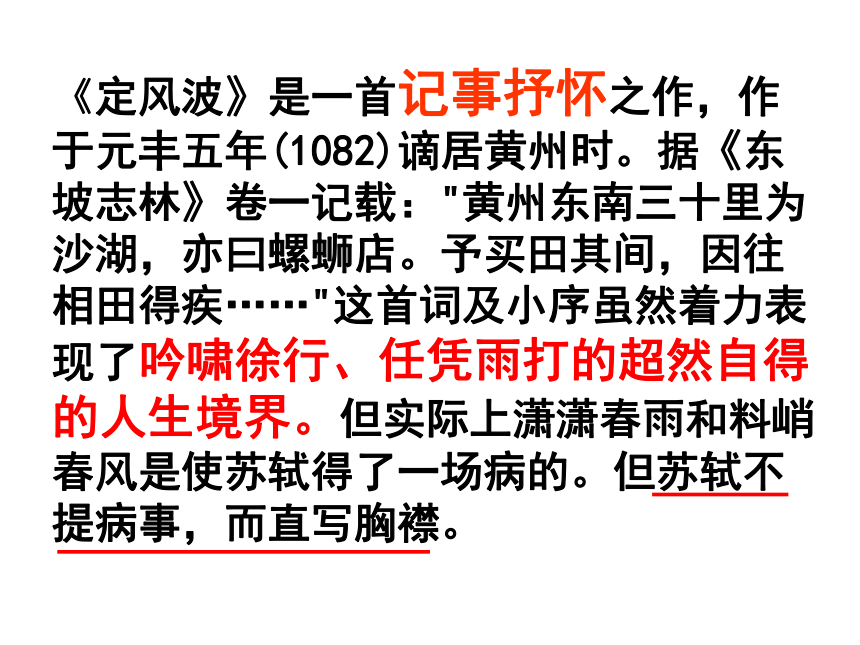

《定风波》是一首记事抒怀之作,作于元丰五年(1082)谪居黄州时。据《东坡志林》卷一记载:"黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺蛳店。予买田其间,因往相田得疾……"这首词及小序虽然着力表现了吟啸徐行、任凭雨打的超然自得的人生境界。但实际上潇潇春雨和料峭春风是使苏轼得了一场病的。但苏轼不提病事,而直写胸襟。

词的上下片各写了什么内容?

上片写风雨中的情景和心境(雨中事)。

下片写风雨后的情景和心境(雨后感)。

上片:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

赏析探究

雨

思考:面对穿林打叶的大雨,抒情主人公是怎样的人生态度?这体现了他怎样的个性?

赏析探究

“莫听”

“超然物外”

“何妨”

“谁怕”

向风雨挑战

“吟啸且徐行”

潇洒安闲

泰然自若

思考:作者为什么说“竹杖芒鞋”比马“轻” ?你认为这里的“竹杖芒鞋”和“马”有什么深刻含义吗?

赏析探究

心情的轻松,无官一身轻

“竹杖芒鞋”

闲散江湖

“马”

奔波官场

“竹杖芒鞋

轻胜马”

两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场

“轻”

思考:“一蓑烟雨任平生”中的“烟雨”是否仅指自然界的风雨?“任”表现了作者怎样的心境?

赏析探究

“烟雨”

自然界的风雨,

政治上的风云变幻

“任”

以一种坦荡从容的态度面对人生的风雨

镇定、从容、洒脱和旷达

去留无意,闲看庭前花开花落; 宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。明代洪应明《菜根谭》

下片:

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。

赏析探究

晴

思考:“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”三句中“微冷”“相迎”并举,表达了作者的人生体验?

明确:作者于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。

赏析探究

“料峭春风”

人生的逆境

政治的风雨

“山头斜照”

人生的希望

思考:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的表层含义和深层含义,说说这样写的好处。

其深层含义是:无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦难都会成为过去。这是一语双关的手法,以曲笔抒胸臆,以小见大,从生活小事件中见出人生大哲理。

赏析探究

这句话是词眼,其表层含义是:回头看狂风大作,骤雨肆虐的情形,现在一切都归于平静,风雨和晴朗都无所谓的;

思考:“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的深层含义是什么?这一句写出了词人怎样的人生感悟?

明确:词人认为无论是雨还是晴都无所谓。人生也是如此,顺境也好,逆境也好;窘困也好,通达也好,都无所谓。这是词人面对仕途失意的旷达胸襟。

赏析探究

“风雨”和“晴”

人生的逆境和顺境

名利的失和得

官职的降和升

自然风雨(穿林打叶)

“莫听”

“何妨”

“ 吟啸”

“徐行”

超然物外泰然自若潇洒安闲

人生风雨

晴

“谁怕”

“任平生”

搏击风雨、笑傲人生、泰然处之、无所畏惧、潇洒从容

“回首” - “归去”

“也无风雨也无晴”

心中

无晴雨

宠辱偕忘

超然物外

人生

态度

旷达

洒脱

乐观

词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

从这首词中,可以看出词人是一个吟啸徐行、拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨、不畏艰难、镇定从容、旷达乐观的词人形象。

雨中东坡—笑对人生风雨的达者

雨后东坡—看破人生晴雨的智者

词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

沉着:再大的穿林打叶声,都打不乱一个人既有的步伐,只要你视风雨为无物,照样吟啸徐行。

豪迈:竹杖芒鞋不可惧怕,只要你以之为乐,一样可以轻胜过马。

随意而安:料峭春风冷,山头斜照暖。气候不定,人生不定,祸福难晓,不如听其自然。

通达:也无风雨也无晴。阴晴可以等同,盛衰荣辱,又何足挂齿?利害得失可以一并泯灭……

探讨这首词的表现手法

1、 以小见大(以一场自然风雨实写人生风雨、人生态度,从生活小事件中见出人生大哲理。)

2、一语双关(自然风雨/人生风雨。“风雨”和“晴”既是指自然现象,也是指人生中的风雨和晴天,即:人生中艰难苦难的逆境和人生中春风得意的顺境。)

归纳小结

《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中能够自我解脱的旷达情怀。

《定风波》是苏轼的旷达词之一。旷达情怀贯穿了全词的始终。所谓旷达,指豁达通脱、疏狂不羁、潇洒超俗、乐观开朗的创作个性。旷达是苏轼为人的性格特征,旷达词在苏词中数量很多,所以旷达可以称为苏词的主要风格。

1.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是 ( )

苏轼,字子瞻,自号东坡居士,四川眉山人。作品有《东坡乐府》《东坡七集》,著名散文有《赤壁赋》《石钟山记》等。

苏轼的词意境和风格都比前人提高一步。他作词不纠缠于男女之间的绮靡之情,也不喜欢写那些春愁秋恨的滥调,一扫晚唐五代以来文人词的柔靡纤细的气息,创造出高远清新的意境和豪迈奔放的风格。

苏轼的词强烈地反映着入世和出世的世界观的矛盾。他政治上长期失意,一生历经坎坷,但仍能保持乐观豪迈的精神,不时发出健旺爽朗的笑声;在达观潇洒的风度里潜伏着一种浓厚的,逃避现实,追求解脱的老庄思想,用来寄托自己对政治现实不满的心情。

《念奴娇·赤壁怀古》是苏轼谪居黄州游赤壁时写的。这时作者47岁,自觉功成名就,就借怀古以抒发自己的怀抱。

“自觉功成名就”错。这时,作者自觉功名事业还没有成就。

拓展训练

临江仙

夜归临皋

苏 轼

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠(hú)纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

思考:哪些词句表达了作者的感情?表达了作者怎样的感情?

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

1、下面对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是( )A.上阙首句点明了夜饮的地点和醉酒的程度,醉而复醒、醒而复醉的描述,表现了作者寄情于纵饮的心境。

B.“归来仿佛三更”句,一方面表明作者回寓所的时间之晚,另一方面也从侧面反映了作者当时酒醉的情态。

C.上阙后三句写家童已鼻息如雷导致作者无法进门,只好转而谛听江涛汹涌的声音,更烘托出作者内心的无奈。

D.下阙前两句写出词人的叹息:遗憾自己总是身不由己,没有办法掌握自己的命运,总免不了劳苦奔波。

参考答案1.C

(C项中“内心的无奈”理解有误,此处恰恰表现的是作者进退悠然的豁达情怀。)

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

2、哪些词句表达了作者的感情?表达了作者怎样的感情?

①“长恨此身非我有”揭示出作者对身在宦途身不由己的无奈。

②“何时忘却营营”表达了难忘世俗名利烦扰的矛盾与苦闷,以及对于自由生活的向往。

③“江海寄余生”表达出作者对隐逸江湖的渴望。

(准确概括出作者的情感1分,结合诗句分析1分,每点2分,共6分。)

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。 长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

简析这首词的几种主要表现手法

①反衬。上片以动衬静,以有声衬无声,通过写家僮鼻息如雷和作者谛听江声,衬托出夜静人寂的境界,从而烘托出历尽宦海浮沉的词人心事之浩茫和心情之孤寂;

②直抒胸臆。“长恨”句、“小舟”句,以一种透彻了悟的哲理思辨,发出了对整个宇宙、人生、社会的怀疑、厌倦、无所希冀、无所寄托的深沉喟叹;

③融情于景,情景交融。“夜阑风静”,“小舟江海”,良辰美景,引发出作者心灵痛苦的解脱和心灵矛盾的超越,象征着词人追求的宁静安谧的理想境界。

④夸张。“家童鼻息已雷鸣”把家童的鼾声夸大成雷声,形象地写出了家童的鼾声之大。

⑤比喻。“家童鼻息已雷鸣”把家童的鼾声比喻成雷声,形象地写出了在寂静的夜晚家童的鼾声象雷鸣一样震耳。

阅读下面一首宋词,然后回答问题。

卜算子·黄州定慧院寓居作 苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”两句,用了怎样的表现手法,隐含了作者怎样的思想个性?

以“鸿”喻人.借孤鸿不肯栖树而选择沙洲湿地,喻自己宁愿在贬谪中饮恨孤寂,也不愿屈附权势的刚直,倔强。

课

堂

小

结

心有东坡词,人生无难题。人生再多的风雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了。苏轼为我们撑起了一把伞,撑出了一片晴朗的天空,愿我们活得像他一样明亮,一样豁达。

定风波

苏轼词二首

1.学会抓住关键词语,理解诗词内容,体悟诗词感情。

2.通过反复朗读理解诗词,掌握本首诗词的写作手法。

3.理解苏东坡达观的处世态度,真正体悟苏东坡旷达的胸襟。

学习目标

此词是苏轼的代表作之一,写于宋神宗元丰五年(1082),时年47岁。这时他因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,贬官黄州是作者在人生道路上第一次遭受的深重政治打击,但却是他文学上的大丰收。被贬黄州的苏轼,政治上遭受打击,思想苦闷,经常游于江湖山水之间,先后写下了名垂千古的经典之作《赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》和《定风波》。此时他已经被贬黄州将近三年。

写作背景

既来之,则安之

贬到杭州,他说:“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到黄州,他说:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到惠州,他说:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋州,他说:“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

一、初读诗词——掌握要领

1.读准字音??? 同行xíng?? 吟啸xiào???

一蓑suō 烟雨

2.读出节奏????

莫听\穿林\打叶\声,何妨\吟啸\且\徐行。竹杖\芒鞋\轻\胜马, 谁怕? 一蓑\烟雨\任\平生。

?? 料峭\春风\吹\酒醒,微冷,山头\斜照\却\相迎。回首\向来\萧瑟\处,归去,也无\风雨\也无\晴。 ?????

?3.读出情感 词语的抑扬顿挫,文句的舒缓轻重。

二、再读诗词——读懂意思

狼狈:进退都感觉困难。

芒鞋:草鞋。

吟啸:吟唱长啸,表现泰然自若的情态。

料峭:形容微寒。

上片:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

译文:不要去听那穿林打叶的雨声,不妨一边吟诗长啸,一边缓步而行。竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!只要披一件蓑衣,任凭一生风雨,我也不在意。

赏析探究

下片:

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。

译文:料峭的春风把我的酒意吹醒,我感到微微的寒冷。抬头看时,山头的斜阳却殷殷相迎。回头望望方才风吹雨落的地方,我信步归去,既没有风雨,也无所谓天晴。

赏析探究

三、读诗词——回答问题

1.小序交待了哪些内容?

2.从这首词中,我们看到了一个怎样的抒情主人公形象?

3.赏析探究,这首词体现了诗人怎样的人生态度?

解读小序

了解背景

思考:小序交代了哪些信息?

★时间:三月七日 ★地点:沙湖道中。

★环境:先雨后晴。 ★事件:遇雨。

★人物:雨具(拿着雨具的仆人),同行,余。

★感觉:狼狈 不觉

★故:交代写作缘由。

小序交待了写作时间、地点、环境、人物、事件。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

词的小序写了什么内容?

《定风波》是一首记事抒怀之作,作于元丰五年(1082)谪居黄州时。据《东坡志林》卷一记载:"黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺蛳店。予买田其间,因往相田得疾……"这首词及小序虽然着力表现了吟啸徐行、任凭雨打的超然自得的人生境界。但实际上潇潇春雨和料峭春风是使苏轼得了一场病的。但苏轼不提病事,而直写胸襟。

词的上下片各写了什么内容?

上片写风雨中的情景和心境(雨中事)。

下片写风雨后的情景和心境(雨后感)。

上片:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

赏析探究

雨

思考:面对穿林打叶的大雨,抒情主人公是怎样的人生态度?这体现了他怎样的个性?

赏析探究

“莫听”

“超然物外”

“何妨”

“谁怕”

向风雨挑战

“吟啸且徐行”

潇洒安闲

泰然自若

思考:作者为什么说“竹杖芒鞋”比马“轻” ?你认为这里的“竹杖芒鞋”和“马”有什么深刻含义吗?

赏析探究

心情的轻松,无官一身轻

“竹杖芒鞋”

闲散江湖

“马”

奔波官场

“竹杖芒鞋

轻胜马”

两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场

“轻”

思考:“一蓑烟雨任平生”中的“烟雨”是否仅指自然界的风雨?“任”表现了作者怎样的心境?

赏析探究

“烟雨”

自然界的风雨,

政治上的风云变幻

“任”

以一种坦荡从容的态度面对人生的风雨

镇定、从容、洒脱和旷达

去留无意,闲看庭前花开花落; 宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。明代洪应明《菜根谭》

下片:

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。

赏析探究

晴

思考:“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”三句中“微冷”“相迎”并举,表达了作者的人生体验?

明确:作者于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。

赏析探究

“料峭春风”

人生的逆境

政治的风雨

“山头斜照”

人生的希望

思考:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的表层含义和深层含义,说说这样写的好处。

其深层含义是:无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦难都会成为过去。这是一语双关的手法,以曲笔抒胸臆,以小见大,从生活小事件中见出人生大哲理。

赏析探究

这句话是词眼,其表层含义是:回头看狂风大作,骤雨肆虐的情形,现在一切都归于平静,风雨和晴朗都无所谓的;

思考:“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的深层含义是什么?这一句写出了词人怎样的人生感悟?

明确:词人认为无论是雨还是晴都无所谓。人生也是如此,顺境也好,逆境也好;窘困也好,通达也好,都无所谓。这是词人面对仕途失意的旷达胸襟。

赏析探究

“风雨”和“晴”

人生的逆境和顺境

名利的失和得

官职的降和升

自然风雨(穿林打叶)

“莫听”

“何妨”

“ 吟啸”

“徐行”

超然物外泰然自若潇洒安闲

人生风雨

晴

“谁怕”

“任平生”

搏击风雨、笑傲人生、泰然处之、无所畏惧、潇洒从容

“回首” - “归去”

“也无风雨也无晴”

心中

无晴雨

宠辱偕忘

超然物外

人生

态度

旷达

洒脱

乐观

词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

从这首词中,可以看出词人是一个吟啸徐行、拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨、不畏艰难、镇定从容、旷达乐观的词人形象。

雨中东坡—笑对人生风雨的达者

雨后东坡—看破人生晴雨的智者

词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

沉着:再大的穿林打叶声,都打不乱一个人既有的步伐,只要你视风雨为无物,照样吟啸徐行。

豪迈:竹杖芒鞋不可惧怕,只要你以之为乐,一样可以轻胜过马。

随意而安:料峭春风冷,山头斜照暖。气候不定,人生不定,祸福难晓,不如听其自然。

通达:也无风雨也无晴。阴晴可以等同,盛衰荣辱,又何足挂齿?利害得失可以一并泯灭……

探讨这首词的表现手法

1、 以小见大(以一场自然风雨实写人生风雨、人生态度,从生活小事件中见出人生大哲理。)

2、一语双关(自然风雨/人生风雨。“风雨”和“晴”既是指自然现象,也是指人生中的风雨和晴天,即:人生中艰难苦难的逆境和人生中春风得意的顺境。)

归纳小结

《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中能够自我解脱的旷达情怀。

《定风波》是苏轼的旷达词之一。旷达情怀贯穿了全词的始终。所谓旷达,指豁达通脱、疏狂不羁、潇洒超俗、乐观开朗的创作个性。旷达是苏轼为人的性格特征,旷达词在苏词中数量很多,所以旷达可以称为苏词的主要风格。

1.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是 ( )

苏轼,字子瞻,自号东坡居士,四川眉山人。作品有《东坡乐府》《东坡七集》,著名散文有《赤壁赋》《石钟山记》等。

苏轼的词意境和风格都比前人提高一步。他作词不纠缠于男女之间的绮靡之情,也不喜欢写那些春愁秋恨的滥调,一扫晚唐五代以来文人词的柔靡纤细的气息,创造出高远清新的意境和豪迈奔放的风格。

苏轼的词强烈地反映着入世和出世的世界观的矛盾。他政治上长期失意,一生历经坎坷,但仍能保持乐观豪迈的精神,不时发出健旺爽朗的笑声;在达观潇洒的风度里潜伏着一种浓厚的,逃避现实,追求解脱的老庄思想,用来寄托自己对政治现实不满的心情。

《念奴娇·赤壁怀古》是苏轼谪居黄州游赤壁时写的。这时作者47岁,自觉功成名就,就借怀古以抒发自己的怀抱。

“自觉功成名就”错。这时,作者自觉功名事业还没有成就。

拓展训练

临江仙

夜归临皋

苏 轼

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠(hú)纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

思考:哪些词句表达了作者的感情?表达了作者怎样的感情?

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

1、下面对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是( )A.上阙首句点明了夜饮的地点和醉酒的程度,醉而复醒、醒而复醉的描述,表现了作者寄情于纵饮的心境。

B.“归来仿佛三更”句,一方面表明作者回寓所的时间之晚,另一方面也从侧面反映了作者当时酒醉的情态。

C.上阙后三句写家童已鼻息如雷导致作者无法进门,只好转而谛听江涛汹涌的声音,更烘托出作者内心的无奈。

D.下阙前两句写出词人的叹息:遗憾自己总是身不由己,没有办法掌握自己的命运,总免不了劳苦奔波。

参考答案1.C

(C项中“内心的无奈”理解有误,此处恰恰表现的是作者进退悠然的豁达情怀。)

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

2、哪些词句表达了作者的感情?表达了作者怎样的感情?

①“长恨此身非我有”揭示出作者对身在宦途身不由己的无奈。

②“何时忘却营营”表达了难忘世俗名利烦扰的矛盾与苦闷,以及对于自由生活的向往。

③“江海寄余生”表达出作者对隐逸江湖的渴望。

(准确概括出作者的情感1分,结合诗句分析1分,每点2分,共6分。)

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。 长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

简析这首词的几种主要表现手法

①反衬。上片以动衬静,以有声衬无声,通过写家僮鼻息如雷和作者谛听江声,衬托出夜静人寂的境界,从而烘托出历尽宦海浮沉的词人心事之浩茫和心情之孤寂;

②直抒胸臆。“长恨”句、“小舟”句,以一种透彻了悟的哲理思辨,发出了对整个宇宙、人生、社会的怀疑、厌倦、无所希冀、无所寄托的深沉喟叹;

③融情于景,情景交融。“夜阑风静”,“小舟江海”,良辰美景,引发出作者心灵痛苦的解脱和心灵矛盾的超越,象征着词人追求的宁静安谧的理想境界。

④夸张。“家童鼻息已雷鸣”把家童的鼾声夸大成雷声,形象地写出了家童的鼾声之大。

⑤比喻。“家童鼻息已雷鸣”把家童的鼾声比喻成雷声,形象地写出了在寂静的夜晚家童的鼾声象雷鸣一样震耳。

阅读下面一首宋词,然后回答问题。

卜算子·黄州定慧院寓居作 苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”两句,用了怎样的表现手法,隐含了作者怎样的思想个性?

以“鸿”喻人.借孤鸿不肯栖树而选择沙洲湿地,喻自己宁愿在贬谪中饮恨孤寂,也不愿屈附权势的刚直,倔强。

课

堂

小

结

心有东坡词,人生无难题。人生再多的风雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了。苏轼为我们撑起了一把伞,撑出了一片晴朗的天空,愿我们活得像他一样明亮,一样豁达。