人教版高中语文必修四 《定风波》 课件 (65张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修四 《定风波》 课件 (65张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 829.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-13 22:58:05 | ||

图片预览

文档简介

课件65张PPT。定风波 苏轼 学习目标1.体会苏轼在诗歌中寄寓的感情。

2.在理解文章基础上有感情地朗读课文。走近苏轼:苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,号东坡居士。汉族,眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵,弟苏辙合称三苏。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后代很有影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,喜作枯木怪石,论画主张神似。诗文有《东坡七集》等,词有《东坡乐府》。 了解背景:宋神宗元丰五年(1082)的三月七日,时苏轼谪居黄州(今湖北黄冈县) 已第三年。因自然现象,谈人生哲理。即景生情,而非因情造景。《东坡志林》说:「黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。」途中遇雨,便写出这样一首词来,于简朴中见深意、寻常处生波澜。宋哲宗时,旧党当权,召还为翰林学士;新党再度秉政后,又贬惠州,再贬儋州(今海南儋县),后死于常州。苏轼总结自己的一生:

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。苏轼词特点:广阔的社会视野,渊博的学识,旷达的情怀,浓郁的生活情趣【写作风格】1、豪放风格。充沛激昂甚至悲凉的感情;慷慨豪迈的形象;阔大雄壮的场面。

2、旷达风格。《水调歌头》《定风波》《行香子·述怀》

3、婉约风格。这些词感情纯正深婉,格调健康高远,也是对传统婉约词的一种继承和发展。(《蝶恋花》)

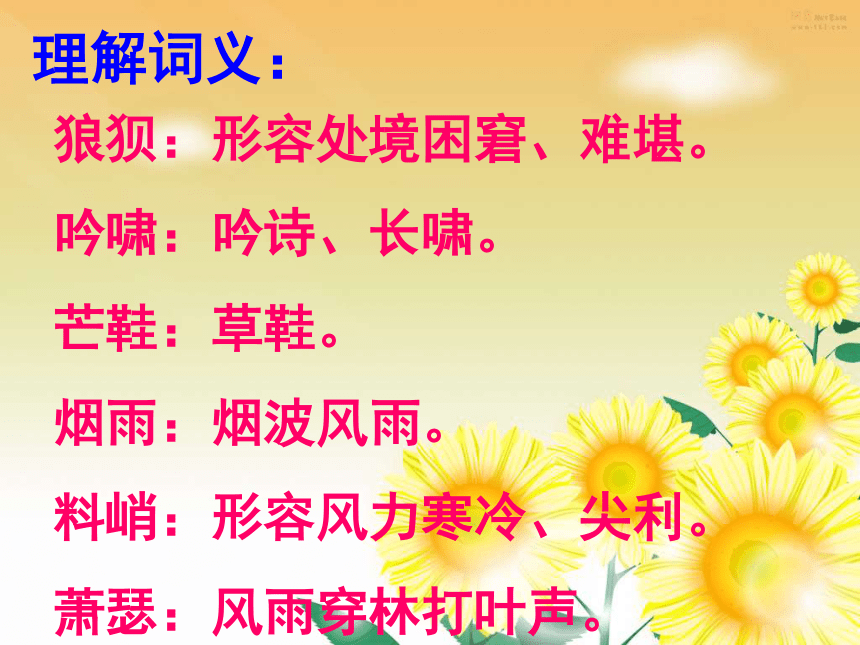

重要字音:蓑(suō) 吟(yín) 料(liào)峭(qiào) 萧(xiāo)瑟(sè)啸(xiào)理解词义:狼狈:形容处境困窘、难堪。

吟啸:吟诗、长啸。

芒鞋:草鞋。

烟雨:烟波风雨。

料峭:形容风力寒冷、尖利。

萧瑟:风雨穿林打叶声。词类活用:1. 同行皆狼狈(动词用作名词,同行的人)

2. 竹杖芒鞋轻胜马(竹杖:名词用作动词,拄着拐杖。芒鞋:名词用作动词,穿着草鞋。马:名词用作动词,骑马。)······· 定风波 苏轼

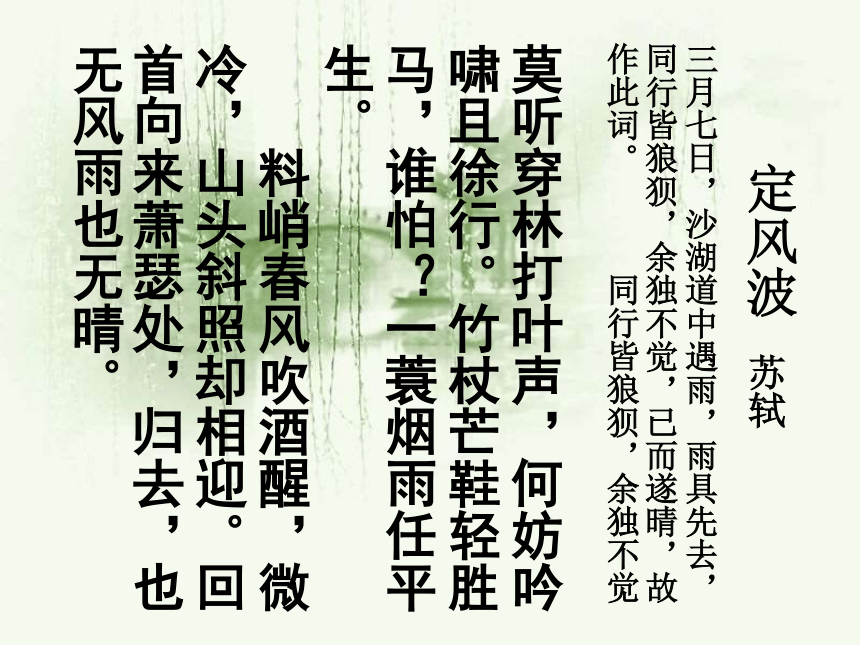

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。 同行皆狼狈,余独不觉

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 这首词交代了作者写作的时间、地点、事件分别是什么?问题:小序:

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。时间:三月七日

地点:沙湖(黄州)

事件:遇雨

*交代了写这首词的原因,为后文表现自己不惧风吹雨打张本赏析

理解莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。不要去听雨点子穿过树林打在树叶上的声音,不妨一边舒适地吟诗、长啸,一边慢慢地走去。雨点穿林打叶,发出声响,是客观存在,说「莫听」,就有外物不足萦怀之意。

吟诗、长啸,表示意态闲适。陶渊明《归去来辞》:「登东皋以舒啸,临清流而赋诗。」竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!拄着竹杖,穿着草鞋,比乘马还要来得轻便。这雨有甚么可怕?一蓑烟雨任平生。虽只有一件蓑衣,任凭一生风雨都不在意。理解:这句话有眼前风雨推及人生有力地强化了词人面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀,体现了全词的中心思想。请你从以小见大的角度来赏析“一蓑烟雨任平生”词人竹杖芒鞋,顶风冒雨,从容前行。表达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情,并且由眼前的风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而不畏坎坷淡泊超然的情怀。齐读上阙

回答下面的问题 1、首句“莫听穿林打叶声”写雨,抓住雨怎样的特点来写的?狂风骤雨

2、在遇雨时,行人及作者分别采取什么应对措施?表现了作者什么心态?同行:皆狼狈

作者:独不觉、吟啸、徐行

心态:泰然自若、闲适、坦然

3、从上阙中,可以看出词人是一个怎样的形象?“竹杖芒鞋轻胜马”这句话有什么言外之意? 竹杖芒鞋:表明词人被贬谪后穷困潦倒的处境

马:达官贵人的象征

轻:心情的轻松,愉悦,镇定从容、旷达乐观料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。 带着寒气的春风将我的醉意吹醒了,微微感到点冷。 雨后放晴,前面山头上的夕阳普照, 好似在招手欢迎我。作用:写雨过天晴的景象。既与上片所写风雨照应,又为下文所发人生感慨作铺垫。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。回头望望刚才遇雨的地方,真是晴雨无常!回去吧,不管风吹雨打也好,阳光四照也好。萧瑟处:指遇雨的处所。

萧瑟:风雨吹打树林的声音。齐读下阙

回答下面的问题从“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”这句话中你得出怎样的人生思考?. 阳光总在风雨后

. 山重水复疑无路,柳暗花明 又一村

. 打击只会让我们坚强

. 祸兮福所倚,福兮祸所伏

……

词中 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”是词的点睛之笔,语含双关,结合全词,谈出你的看法!A“风雨”比喻词人生中的逆境,“晴”比喻春风得意的顺境。

B人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超脱的心态去对待,风雨改变不了苏东坡,也改变不了我们。? 齐读全文

回答下面的问题 1、在风雨中,“同行皆狼狈”,而词人却能“吟啸且徐行”“竹杖轻胜马”,表现了他怎样的心情? 闲适、轻松、自如 2、“一蓑烟雨任平生”的意思是什么?表达了诗人怎样的人生态度? 披着蓑衣在风雨中过一辈子也处之泰然.

反映作者不避风雨,听任自然的生活态度..词中记叙的只是出游时途.中遇雨的一件小事.

.上阕写途中遇雨的情景。

.下阕写雨过天晴后的心理感受从这首中,可以看出词人是一个怎样的形象?从这首词 中,可以看出词人是一个吟啸徐行、拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨、不畏艰难、镇定从容、旷达乐观形象纵横奔放的报国豪情人生如梦的感伤宠辱皆忘、超乎物外的旷达乐观苏轼的人生态度积极、进取、乐观、旷达苏东坡是在苦难中完成了自己的一个人物,挫折磨练了他的顽强意志,面对风雨,不惊恐,不逃避,不哀伤,泰然处之,潇洒从容,这就是苏轼最具魅力的人格光辉。 中心思想:这首词通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴处见深意,于寻常处声奇警,表现出作者旷达超俗的胸襟,寄寓这作者超凡脱俗的人生理想。定风波〈上阕下阕{莫听何妨谁怕酒醒回首无雨无晴}〉〈〉不怕风雨心情平和胸襟豪放、旷达,超然脱俗艺术特色

总体说来,这首词的艺术表现特点是:写眼前景,想心中事,情景交融,隐喻寄托,含不尽之意见于言外。具体来说,这里至少体现出如下三个方面的审美要点。一、写眼前景,想心中事,异质而同构 写眼前景,就是落墨于眼前所遇到的真实景物;想心中事,就是着意于心中所萦绕和所要表现的事物人情;而这两者之间则必须具有异质同构关系,以使读者能由此而想象到彼。《定风波》直接描述的是作者沙湖道中遇雨的情景,但所表现的却是苏轼被贬黄州后的境遇和心情,因而作者在进行这首词的艺术创作时是“一心二用”,即言在此而意在彼。在这种整体构思中,“眼前景”和“心中事”虽然一个是自然景物,一个是社会人事,但两者必须具备相似联想可以沟通的同构关系。在《定风波》中,沙湖道上的风风雨雨,与苏轼仕途上的政治遭遇就是异质同构关系,苏轼在道中遇雨时的感受,与他遭贬后的心境也是异质同构关系,而词的全部意理情致,也就含蕴在这一系列的异质同构关系中。 二、若即若离,隐喻寄托 这首词的言与意之间,不是局部的一对一的直接比喻关系,而是整体性的隐喻寄托。这种整体性隐喻寄托具有若即若离的特点,而不可一一捉对坐实。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪;在“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜阳却相迎”中,隐喻寄托着作者历经坎坷后对世事更加清醒、因而晚境或尚平坦有望的社会人生感受;但不能说,这些都是比喻。可以说,隐喻寄托具有更多的象征意味;不过这种象征意味是若即若离、隐约而含蓄的,而词的意境美也就更多地体现在这种若即若离的朦胧之中。 三、以小寓大,言外无穷 一般说来,这种隐喻寄托总是以自然景物,隐喻社会人事,以对眼前事物的具体感受寄托普遍的人生态度,因而多具即景生情、情寄言外,以小寓大、言外无穷的特点。《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。而且这个“大”是难以穷尽的:不仅有遇雨、吟啸、竹杖、芒鞋、寒风、酒醒、斜阳、晚照这一系列历历在目的自然真景,还有苏轼仕途坎坷、遭贬黄州、渔樵杂处、放浪山水,乃至隐居山林、啸傲江湖、一蓑烟雨、超然物外等一系列在想象中层开的社会人生景象,不仅表现出苏轼在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解、在醒悟中心仪归隐等一系列复杂而深微的情致,而且渗滤出放开眼量、洞达事理、自我调节、旷达通脱等一系列人生哲理。写眼前景有限,想心中事无限,这就是隐喻寄托所追求的艺术效果,也最终体现了这首《定风波》的成功之处。 写作手法以小见大

词人竹杖芒鞋,顶风冒雨,从容前行。表达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情,并且由眼前的风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而不畏坎坷淡泊超然的情怀。双关

“风雨”和“晴”既是指自然现象,也是指人生中的风雨和晴天,即:人生中艰难苦难的逆境和人生中春风得意的顺境。比喻“风雨”比喻词人生中的逆境,“晴”比喻春风得意的顺境。

有人评价这首词是“于简朴中见深意”联系全词,谈谈你的看法。词中记叙了途中遇雨的生活小事,描写了“春风”“山头斜照”等雨后天晴等的平常自然之景,但在这些简朴的描述中却表现了无论人生遭遇多少风雨苦难,不要苦恼,不要被它吓倒,只要坦然相对,一切风雨苦难都将成为过去。人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸.但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超脱的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养.伟大的灵魂在艰苦的跋涉,无声的探索,无歌无喜,无风无雨。

词人用象征手法,写出──在突如其来的政治风雨面前,自己内心的坦荡与气度的从容。从历史和磨难中走来,在穿林竹叶声中吟啸徐行,不避崎岖,走入安宁,走入心灵的坦途,在纷扰的世界中寻找自己崭新的位置。没有黄州被贬,一道天光就不能射向天际!

——余秋雨研读探究请将《全品学练考》翻到21页一.

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”这几句写出了什么内容?请结合词句作具体分析。

研读提示:本题要从两个方面入手,一是要对句子本身做出解析,二是要充分理解作者在整首词中所表现的思想感情,并将二者有机结合。 首句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”二字便见性情。雨点穿林打叶,发出声响是客观存在的,说“莫听”就有外物不足萦怀之意。那么便怎样?“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照样舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”。徐行而又吟啸,是加倍写其洒脱、旷达;“何妨”二字流露出一点俏皮,更增加挑战色彩。这两句是全篇的主脑。这几句话描写了一个穿着草鞋,拄着拐杖,迎着疾风骤雨,缓缓而行,时而吟唱时而又长啸的潇洒旷达的抒情主体形象,写出了词人在“同行皆狼狈”其“独不觉”,欣然前行的独立人格精神。二.

“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。”这三句写了什么内容?在结构上起着什么作用?

研读提示:分析某句话在结构上的作用,要考虑其与上下文的关系,或与标题之间的关系。 这三句写了雨过天晴的景象。其结构上的作用是,既与上片所写风雨对应,有为下文所发人生感慨作铺垫。三.

对“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”两句应该如何理解?

研读提示:要结合写作背景、作者的思想倾向和写作目的进行剖析。 这两句是说,虽然遇到突如其来的风雨,而自己却像平时一样坦然,一样毫无畏惧。在作者眼中,风雨交加也好,晴天丽日也好,都是没有什么差别的。结合作者当时的政治处境来看,他显然是用来比喻自己的生活遭遇和人生态度的。鉴赏古代诗歌命题及解题技巧一、 鉴赏诗歌的语言命题及答题技巧: 1、赏析诗中的关键字词 命题方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么? 命题变式:某字历来为人称道,你认为它好在哪里? 解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

答题步骤: (1)解释该字在句中的含义。 (2)展开联想,把该字放入原句中描述景象。 (3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。 2、赏析诗中的重要语句

命题方式:这句诗有何特殊含义或深沉含义? 命题变式:这句诗最具表现力,试简要分析。

解答分析:先解释清这句诗的字面意义,然后或扣语言特点或扣思想情感作具体分析。

3.赏析诗歌的语言特色

提问方式:这首诗在语言上有何特色?

提问变体:请分析这首诗的语言风格(语言艺术)。

解答分析:这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格或某句诗的含义(特殊含义、深层含义,如语境含义、意境含义)。 能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、沉郁顿挫、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……

答题步骤: (1)用一两个词准确点明语言特色。 (2)用诗中有关语句具体分析这种特色。 (3)指出表现了作者怎样的感情。 或(1)结合全诗分析某句诗的表达技巧及表达效果。 二、赏析诗歌形象的命题及答题技巧:

命题方式:这首诗描绘了一幅怎样的画面?塑造了一个怎样的形象? 命题变式:这首诗营造了一种怎样的意境氛围?表达了诗人怎样的思想感情?

答题步骤: (1)描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。 (2)概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。 (3)分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。

三、赏析诗歌的写作技巧命题及答题技巧:

命题方式:这首诗用了怎样的表现手法?

命题变式:请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法,或手法)。

解答分析:表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。 表现手法分修辞手法(比喻、夸张、拟人、通感等)、表达方式(抒情、议论、描写等)、艺术技巧(托物言志、情景交融、动静结合衬托用典等)三大类。

答题步骤: (1)准确指出用了何种手法。 (2)结合诗句阐释为什么或怎样运用了这种手法。 (3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。 四、赏析诗歌的思想情感命题及答题技巧

提问方式:这首诗表达了作者怎样的情感?

提问变体:请分析这首诗的主旨或对于本诗内涵,你是如何理解的。

解答分析:这种题型要品味整首诗表现出来的情感或某句诗的含义(特殊含义、深层含义,如语境含义、意境含义)。 能用来答题的词一般有:壮志未酬、报国无门、闺中怨恨、念远思家、忠贞爱国。

答题步骤: (1)用一两个词准确点明思想情感。 (2)用诗中有关语句具体分析作者这种感情。 谢谢

观看

2.在理解文章基础上有感情地朗读课文。走近苏轼:苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,号东坡居士。汉族,眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵,弟苏辙合称三苏。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后代很有影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,喜作枯木怪石,论画主张神似。诗文有《东坡七集》等,词有《东坡乐府》。 了解背景:宋神宗元丰五年(1082)的三月七日,时苏轼谪居黄州(今湖北黄冈县) 已第三年。因自然现象,谈人生哲理。即景生情,而非因情造景。《东坡志林》说:「黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。」途中遇雨,便写出这样一首词来,于简朴中见深意、寻常处生波澜。宋哲宗时,旧党当权,召还为翰林学士;新党再度秉政后,又贬惠州,再贬儋州(今海南儋县),后死于常州。苏轼总结自己的一生:

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。苏轼词特点:广阔的社会视野,渊博的学识,旷达的情怀,浓郁的生活情趣【写作风格】1、豪放风格。充沛激昂甚至悲凉的感情;慷慨豪迈的形象;阔大雄壮的场面。

2、旷达风格。《水调歌头》《定风波》《行香子·述怀》

3、婉约风格。这些词感情纯正深婉,格调健康高远,也是对传统婉约词的一种继承和发展。(《蝶恋花》)

重要字音:蓑(suō) 吟(yín) 料(liào)峭(qiào) 萧(xiāo)瑟(sè)啸(xiào)理解词义:狼狈:形容处境困窘、难堪。

吟啸:吟诗、长啸。

芒鞋:草鞋。

烟雨:烟波风雨。

料峭:形容风力寒冷、尖利。

萧瑟:风雨穿林打叶声。词类活用:1. 同行皆狼狈(动词用作名词,同行的人)

2. 竹杖芒鞋轻胜马(竹杖:名词用作动词,拄着拐杖。芒鞋:名词用作动词,穿着草鞋。马:名词用作动词,骑马。)······· 定风波 苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。 同行皆狼狈,余独不觉

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 这首词交代了作者写作的时间、地点、事件分别是什么?问题:小序:

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。时间:三月七日

地点:沙湖(黄州)

事件:遇雨

*交代了写这首词的原因,为后文表现自己不惧风吹雨打张本赏析

理解莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。不要去听雨点子穿过树林打在树叶上的声音,不妨一边舒适地吟诗、长啸,一边慢慢地走去。雨点穿林打叶,发出声响,是客观存在,说「莫听」,就有外物不足萦怀之意。

吟诗、长啸,表示意态闲适。陶渊明《归去来辞》:「登东皋以舒啸,临清流而赋诗。」竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!拄着竹杖,穿着草鞋,比乘马还要来得轻便。这雨有甚么可怕?一蓑烟雨任平生。虽只有一件蓑衣,任凭一生风雨都不在意。理解:这句话有眼前风雨推及人生有力地强化了词人面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀,体现了全词的中心思想。请你从以小见大的角度来赏析“一蓑烟雨任平生”词人竹杖芒鞋,顶风冒雨,从容前行。表达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情,并且由眼前的风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而不畏坎坷淡泊超然的情怀。齐读上阙

回答下面的问题 1、首句“莫听穿林打叶声”写雨,抓住雨怎样的特点来写的?狂风骤雨

2、在遇雨时,行人及作者分别采取什么应对措施?表现了作者什么心态?同行:皆狼狈

作者:独不觉、吟啸、徐行

心态:泰然自若、闲适、坦然

3、从上阙中,可以看出词人是一个怎样的形象?“竹杖芒鞋轻胜马”这句话有什么言外之意? 竹杖芒鞋:表明词人被贬谪后穷困潦倒的处境

马:达官贵人的象征

轻:心情的轻松,愉悦,镇定从容、旷达乐观料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。 带着寒气的春风将我的醉意吹醒了,微微感到点冷。 雨后放晴,前面山头上的夕阳普照, 好似在招手欢迎我。作用:写雨过天晴的景象。既与上片所写风雨照应,又为下文所发人生感慨作铺垫。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。回头望望刚才遇雨的地方,真是晴雨无常!回去吧,不管风吹雨打也好,阳光四照也好。萧瑟处:指遇雨的处所。

萧瑟:风雨吹打树林的声音。齐读下阙

回答下面的问题从“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”这句话中你得出怎样的人生思考?. 阳光总在风雨后

. 山重水复疑无路,柳暗花明 又一村

. 打击只会让我们坚强

. 祸兮福所倚,福兮祸所伏

……

词中 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”是词的点睛之笔,语含双关,结合全词,谈出你的看法!A“风雨”比喻词人生中的逆境,“晴”比喻春风得意的顺境。

B人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超脱的心态去对待,风雨改变不了苏东坡,也改变不了我们。? 齐读全文

回答下面的问题 1、在风雨中,“同行皆狼狈”,而词人却能“吟啸且徐行”“竹杖轻胜马”,表现了他怎样的心情? 闲适、轻松、自如 2、“一蓑烟雨任平生”的意思是什么?表达了诗人怎样的人生态度? 披着蓑衣在风雨中过一辈子也处之泰然.

反映作者不避风雨,听任自然的生活态度..词中记叙的只是出游时途.中遇雨的一件小事.

.上阕写途中遇雨的情景。

.下阕写雨过天晴后的心理感受从这首中,可以看出词人是一个怎样的形象?从这首词 中,可以看出词人是一个吟啸徐行、拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨、不畏艰难、镇定从容、旷达乐观形象纵横奔放的报国豪情人生如梦的感伤宠辱皆忘、超乎物外的旷达乐观苏轼的人生态度积极、进取、乐观、旷达苏东坡是在苦难中完成了自己的一个人物,挫折磨练了他的顽强意志,面对风雨,不惊恐,不逃避,不哀伤,泰然处之,潇洒从容,这就是苏轼最具魅力的人格光辉。 中心思想:这首词通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴处见深意,于寻常处声奇警,表现出作者旷达超俗的胸襟,寄寓这作者超凡脱俗的人生理想。定风波〈上阕下阕{莫听何妨谁怕酒醒回首无雨无晴}〉〈〉不怕风雨心情平和胸襟豪放、旷达,超然脱俗艺术特色

总体说来,这首词的艺术表现特点是:写眼前景,想心中事,情景交融,隐喻寄托,含不尽之意见于言外。具体来说,这里至少体现出如下三个方面的审美要点。一、写眼前景,想心中事,异质而同构 写眼前景,就是落墨于眼前所遇到的真实景物;想心中事,就是着意于心中所萦绕和所要表现的事物人情;而这两者之间则必须具有异质同构关系,以使读者能由此而想象到彼。《定风波》直接描述的是作者沙湖道中遇雨的情景,但所表现的却是苏轼被贬黄州后的境遇和心情,因而作者在进行这首词的艺术创作时是“一心二用”,即言在此而意在彼。在这种整体构思中,“眼前景”和“心中事”虽然一个是自然景物,一个是社会人事,但两者必须具备相似联想可以沟通的同构关系。在《定风波》中,沙湖道上的风风雨雨,与苏轼仕途上的政治遭遇就是异质同构关系,苏轼在道中遇雨时的感受,与他遭贬后的心境也是异质同构关系,而词的全部意理情致,也就含蕴在这一系列的异质同构关系中。 二、若即若离,隐喻寄托 这首词的言与意之间,不是局部的一对一的直接比喻关系,而是整体性的隐喻寄托。这种整体性隐喻寄托具有若即若离的特点,而不可一一捉对坐实。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪;在“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜阳却相迎”中,隐喻寄托着作者历经坎坷后对世事更加清醒、因而晚境或尚平坦有望的社会人生感受;但不能说,这些都是比喻。可以说,隐喻寄托具有更多的象征意味;不过这种象征意味是若即若离、隐约而含蓄的,而词的意境美也就更多地体现在这种若即若离的朦胧之中。 三、以小寓大,言外无穷 一般说来,这种隐喻寄托总是以自然景物,隐喻社会人事,以对眼前事物的具体感受寄托普遍的人生态度,因而多具即景生情、情寄言外,以小寓大、言外无穷的特点。《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。而且这个“大”是难以穷尽的:不仅有遇雨、吟啸、竹杖、芒鞋、寒风、酒醒、斜阳、晚照这一系列历历在目的自然真景,还有苏轼仕途坎坷、遭贬黄州、渔樵杂处、放浪山水,乃至隐居山林、啸傲江湖、一蓑烟雨、超然物外等一系列在想象中层开的社会人生景象,不仅表现出苏轼在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解、在醒悟中心仪归隐等一系列复杂而深微的情致,而且渗滤出放开眼量、洞达事理、自我调节、旷达通脱等一系列人生哲理。写眼前景有限,想心中事无限,这就是隐喻寄托所追求的艺术效果,也最终体现了这首《定风波》的成功之处。 写作手法以小见大

词人竹杖芒鞋,顶风冒雨,从容前行。表达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情,并且由眼前的风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而不畏坎坷淡泊超然的情怀。双关

“风雨”和“晴”既是指自然现象,也是指人生中的风雨和晴天,即:人生中艰难苦难的逆境和人生中春风得意的顺境。比喻“风雨”比喻词人生中的逆境,“晴”比喻春风得意的顺境。

有人评价这首词是“于简朴中见深意”联系全词,谈谈你的看法。词中记叙了途中遇雨的生活小事,描写了“春风”“山头斜照”等雨后天晴等的平常自然之景,但在这些简朴的描述中却表现了无论人生遭遇多少风雨苦难,不要苦恼,不要被它吓倒,只要坦然相对,一切风雨苦难都将成为过去。人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸.但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超脱的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养.伟大的灵魂在艰苦的跋涉,无声的探索,无歌无喜,无风无雨。

词人用象征手法,写出──在突如其来的政治风雨面前,自己内心的坦荡与气度的从容。从历史和磨难中走来,在穿林竹叶声中吟啸徐行,不避崎岖,走入安宁,走入心灵的坦途,在纷扰的世界中寻找自己崭新的位置。没有黄州被贬,一道天光就不能射向天际!

——余秋雨研读探究请将《全品学练考》翻到21页一.

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”这几句写出了什么内容?请结合词句作具体分析。

研读提示:本题要从两个方面入手,一是要对句子本身做出解析,二是要充分理解作者在整首词中所表现的思想感情,并将二者有机结合。 首句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”二字便见性情。雨点穿林打叶,发出声响是客观存在的,说“莫听”就有外物不足萦怀之意。那么便怎样?“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照样舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”。徐行而又吟啸,是加倍写其洒脱、旷达;“何妨”二字流露出一点俏皮,更增加挑战色彩。这两句是全篇的主脑。这几句话描写了一个穿着草鞋,拄着拐杖,迎着疾风骤雨,缓缓而行,时而吟唱时而又长啸的潇洒旷达的抒情主体形象,写出了词人在“同行皆狼狈”其“独不觉”,欣然前行的独立人格精神。二.

“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。”这三句写了什么内容?在结构上起着什么作用?

研读提示:分析某句话在结构上的作用,要考虑其与上下文的关系,或与标题之间的关系。 这三句写了雨过天晴的景象。其结构上的作用是,既与上片所写风雨对应,有为下文所发人生感慨作铺垫。三.

对“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”两句应该如何理解?

研读提示:要结合写作背景、作者的思想倾向和写作目的进行剖析。 这两句是说,虽然遇到突如其来的风雨,而自己却像平时一样坦然,一样毫无畏惧。在作者眼中,风雨交加也好,晴天丽日也好,都是没有什么差别的。结合作者当时的政治处境来看,他显然是用来比喻自己的生活遭遇和人生态度的。鉴赏古代诗歌命题及解题技巧一、 鉴赏诗歌的语言命题及答题技巧: 1、赏析诗中的关键字词 命题方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么? 命题变式:某字历来为人称道,你认为它好在哪里? 解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

答题步骤: (1)解释该字在句中的含义。 (2)展开联想,把该字放入原句中描述景象。 (3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。 2、赏析诗中的重要语句

命题方式:这句诗有何特殊含义或深沉含义? 命题变式:这句诗最具表现力,试简要分析。

解答分析:先解释清这句诗的字面意义,然后或扣语言特点或扣思想情感作具体分析。

3.赏析诗歌的语言特色

提问方式:这首诗在语言上有何特色?

提问变体:请分析这首诗的语言风格(语言艺术)。

解答分析:这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格或某句诗的含义(特殊含义、深层含义,如语境含义、意境含义)。 能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、沉郁顿挫、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……

答题步骤: (1)用一两个词准确点明语言特色。 (2)用诗中有关语句具体分析这种特色。 (3)指出表现了作者怎样的感情。 或(1)结合全诗分析某句诗的表达技巧及表达效果。 二、赏析诗歌形象的命题及答题技巧:

命题方式:这首诗描绘了一幅怎样的画面?塑造了一个怎样的形象? 命题变式:这首诗营造了一种怎样的意境氛围?表达了诗人怎样的思想感情?

答题步骤: (1)描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。 (2)概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。 (3)分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。

三、赏析诗歌的写作技巧命题及答题技巧:

命题方式:这首诗用了怎样的表现手法?

命题变式:请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法,或手法)。

解答分析:表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。 表现手法分修辞手法(比喻、夸张、拟人、通感等)、表达方式(抒情、议论、描写等)、艺术技巧(托物言志、情景交融、动静结合衬托用典等)三大类。

答题步骤: (1)准确指出用了何种手法。 (2)结合诗句阐释为什么或怎样运用了这种手法。 (3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。 四、赏析诗歌的思想情感命题及答题技巧

提问方式:这首诗表达了作者怎样的情感?

提问变体:请分析这首诗的主旨或对于本诗内涵,你是如何理解的。

解答分析:这种题型要品味整首诗表现出来的情感或某句诗的含义(特殊含义、深层含义,如语境含义、意境含义)。 能用来答题的词一般有:壮志未酬、报国无门、闺中怨恨、念远思家、忠贞爱国。

答题步骤: (1)用一两个词准确点明思想情感。 (2)用诗中有关语句具体分析作者这种感情。 谢谢

观看