1.社戏 课件(2课时34张ppt)

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

八年级语文人教版(下)

教学目标

教学重点和难点

1.了解有关本文的知识背景,理清故事的情节,了解小说的主题思想的深刻含义。

2.学习小说围绕看社戏,记叙详略得当的方法;体会景物描写对表达主题思想的作用,培养阅读能力。

1.体会景物描写的诗情画意和抒情作用,理解本文景物描写对表达中心思想的作用。

2.分析开头和结尾两部分与看“社戏”这一主要情节的关系对表达中心的作用。

一、情景导入

童年是七彩的梦,伴我在床头玩耍;童年是弯弯的小船,载我在知识的海洋里遨游;童年是快乐的小鸟,张开翅膀携我在自由的蓝天上飞翔。现在呵,童年却是一枚小小的铃铛,不管春与夏、秋与冬,永在我记忆深处,放声歌唱……是啊,人们回忆往事,总是充满一种浪漫的理想色彩。即使如鲁迅这样的斗士,回忆起童年往事,笔调也是温馨的。这从我们今天要学的鲁迅的小说《社戏》中可以看出来。

1.走近作者

二、自主预习

鲁迅(1881~1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。鲁迅是他的笔名。伟大的文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》,小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》和散文诗集《野草》等。

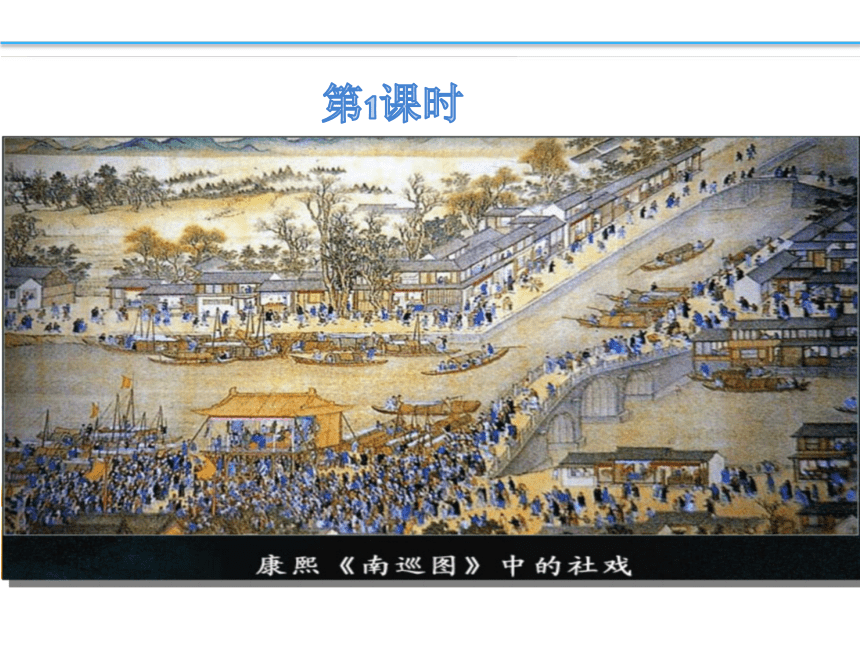

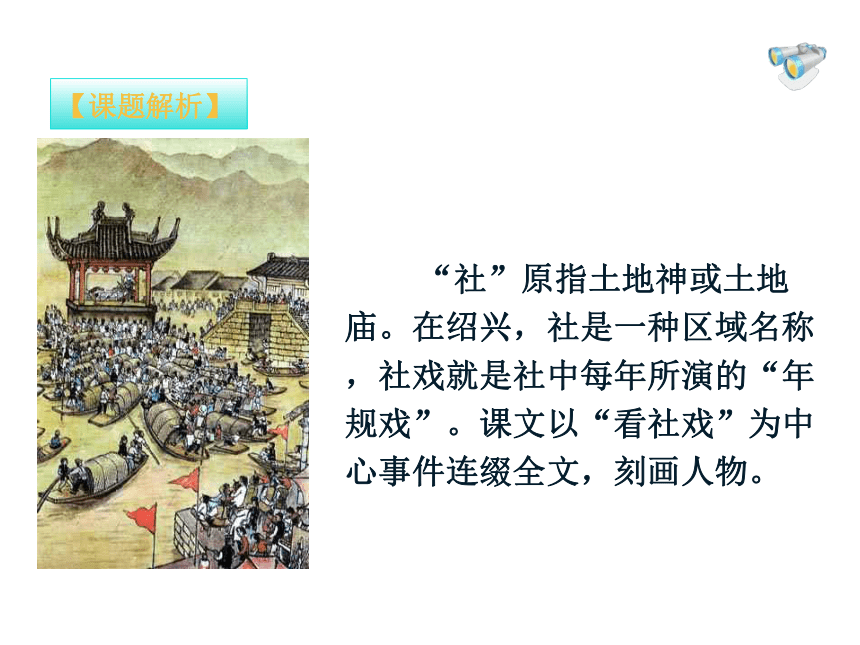

【课题解析】

“社”原指土地神或土地庙。在绍兴,社是一种区域名称,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。课文以“看社戏”为中心事件连缀全文,刻画人物。

2.写作背景

这是鲁迅1922年写的一篇短篇小说。作品以少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”20年来3次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村看社戏。课文节选的是看社戏的部分。鲁迅母亲的娘家在绍兴附近的乡村,童年的鲁迅因此有机会与农民的孩子交朋友,并了解农民的生活。《社戏》就是同情农民、歌颂农民的名篇。

3.重点字音

4.词语积累

①犯上:触犯长辈或者地位比自己高的人。

②絮叨:翻来覆去地说。

③怠慢:招待不周到的意思。

④撺掇:从旁鼓动人做某事。

⑤委实:实在。

⑥弄潮:在潮头搏浪嬉戏。

⑦宛转:(歌声、鸟鸣声等)抑扬动听。

⑧悠扬:形容声音时高时低而和谐。

⑨自失:(听得出神)忘了自己。

⑩弥散:弥漫消散。

【文本初读】

4.文章中心事件是什么?围绕这一中心事件写了哪些事情?

5.作者为什么说平桥村是“我”的乐土?

看社戏。戏前波折,夏夜行船、船上看戏、归航偷豆

“我”在这里是公共的客人,可以得到优待;可以免念《诗经》之类的难念的书;可以钓虾放牛,体验乡间生活的许多乐趣。

【朗读课文 整体感知】

学生大声读课文,对文章圈点勾画,理清文章的思路,感知文章内容。

(1)请用一句简洁的话来概括全文内容。

[交流点拨]

(2)本文的线索是什么?根据线索理清文章思路。

[交流点拨]

二、自主预习案

写“我”十一二岁时来到平桥村后到赵庄看社戏的一段经历。

线索:看社戏。

①看戏前(1~3):平桥乐土、盼望社戏

②看戏中(4~30):月下行船、船头看戏

③看戏后(31~40):月夜归航、偷豆余波

学生大声读课文,对文章圈点勾画,理清文章的思路,感知文章内容。

(3)课文写了几件事,哪些事详写?哪些事略写?

[交流点拨]

①随母亲归省小住平桥村;

②钓虾放牛的乡间生活;

③看社戏前的波折;

④夜航去看社戏途中;

⑤在赵庄看社戏;

⑥看社戏后归航偷豆;

⑦六一公公送豆。

详写的是③④⑤⑥;

略写的是①②⑦

三、合作探究案

【合作探究】

1.朗读第1至3自然段,文章写平桥村是“我”的乐土,“乐”的具体表现在哪些?这一部分在全文中的作用是什么?

[交流点拨]

(1)“我”在这里是公共的客,可以得到优待;

(2)可以免念《诗经》之类的难懂的书;

(3)可以钓虾、放牛,体验到乡间生活的无穷乐趣。这一部分写“我”随母亲归省在平桥村的生活,意在突出人物活动的环境,同时写一些“趣事”,为下文详写“看戏”中的趣事作铺垫。

三、合作探究案

【合作探究】

2.自读第5至9自然段,画出表现“我”心情变化的词句,说说这样详写的作用。

[交流点拨]

心情变化:盼望——焦急——失望——猜测——沮丧、赌气——高兴、有希望——兴高采烈。这样写突出了要去看社戏的迫切心情,为写看社戏的乐趣做铺垫。

三、合作探究案

【合作探究】

3.看社戏出发前遇到了哪些波折?又是怎样解决的?为什么要详写这些波折?

[交流点拨]

看社戏前确实遇到了一些波折,如一时叫不到船,母亲不准“我”和别人一同去,又怕外祖母担心等,还恰如其分地渲染了“我”的扫兴。然而,这些“困难”又逐一地被小伙伴们解决了:八叔的航船回来了,小伙伴们和“我”一起去,双喜写了“包票”。叙事非常翔实,这样写突出了双喜等小伙伴的友爱、聪慧的品质,同时也显得文笔曲折,文意跌宕。

三、合作探究案

【合作探究】

4.写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同?

[交流点拨]

月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴偷吃豆,心情无比欢畅、轻松。

板书设计

一、激情导入

上节课,我们重点熟悉了小说《社戏》的故事情节和作者的行文思路,知道了《社戏》是以“社戏”为线索,按照“盼社戏——看社戏——忆社戏”来组织材料的。这节课就让我们一起来看看《社戏》中提到的一系列人物形象,赏析文章写景的妙处。

二、合作探究

【分析人物】

1.小说描写的主要人物是谁?其他人物有谁?

[交流点拨]

主要人物:双喜。

其他人物有:桂生、阿发、六一公公。

【分析人物】

2.分析双喜的言行,谈谈双喜是“好孩子头”还是“坏孩子头”。

[交流点拨]

(1)当“我”看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议——表现双喜聪明。

(2)当外祖母担心都是孩子时,双喜大声打包票,理由有三:

①船又大;

②迅哥儿向来不跑;

③我们又都是识水性的

——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。

【分析人物】

2.分析双喜的言行,谈谈双喜是“好孩子头”还是“坏孩子头”。

[交流点拨]

(3)看戏时双喜分析铁头先生不翻筋斗的原因——表现双喜聪明、细心。

(4)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见——表现双喜考虑事情周到;双喜以为再多偷,阿发的娘知道是要挨骂的——表现双喜考虑周到。

【分析人物】

2.分析双喜的言行,谈谈双喜是“好孩子头”还是“坏孩子头”。

[交流点拨]

(5)双喜送“我”回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”——表现双喜做事有始有终。

(6)双喜回答六一公公的问话——表现双喜反应灵敏。

小结:双喜是一个聪明、机灵、善解人意、考虑周到、办事果断的“好孩子头”。

【分析人物】

3.分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。[交流点拨]

(1)“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”证实双喜他们是否偷了豆,重在指责他们踏坏了庄稼——表现六一公公善良、宽厚、爱惜劳动果实。

(2)“六一公公看见我,便停了楫,笑道,‘请客?——这是应该的。’”还问“迅哥儿,昨天的戏可好么?”“豆可中吃呢?”——表现六一公公淳朴、好客。

【分析人物】

3.分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。[交流点拨]

(3)六一公公夸自己的豆好:“我的豆种是粒粒挑选过的。”——表现六一公公好高。

(4)六一公公送豆给母亲和“我”吃——表现六一公公淳朴、好客、热诚。

小结:六一公公是一个宽厚、善良、淳朴、热诚的老人。

【品味语言】

1.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)

[交流点拨]

“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现了“我”欢喜轻快的心情。

【品味语言】

2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。(为什么说山“踊跃”?)

[交流点拨]

运用比喻、拟人手法,用远山来陪衬,既形象真切,又突出了船行之快,也突出了“我”急切、兴奋、喜悦的心情。

【品味语言】

3.我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换。(句中哪几个动词运用巧妙?妙在哪里?)

[交流点拨]

“点”“磕”“退”“上”“架”等几个动词,十分准确地展示了几个少年驾船的情状,熟练的技术蕴含着去看戏时的愉悦心情。

【品味语言】

4.说说你对小说结尾的理解。

[交流点拨]

小说的结尾意味深长。其实那夜的戏并不怎么好看,那夜吃的豆也是普通的罗汉豆,作者怀念那夜的戏和豆,实际上是怀念平桥朴实、勤劳、聪慧的小伙伴们和有趣的生活。“我”对这段往事的回忆,表达了对美好生活的追求。

【写作借鉴】

请朗读水平较好的学生朗读第11~13段、22~23段,速度稍慢,同学们闭目静听,想象其意境。想想,这几段写景是从哪几方面,结合着哪些事物来写的?运用了哪些修辞?起到了怎样的表达效果?

[交流点拨]

抓住景物特征进行描写,充分调动多种感觉器官,运用多种修辞方法,融情入景,描绘出一幅十分优美的“水乡月夜图”,既表现出“我”心情的愉快,又表现出“我”心情的急切,非常传神。。

【写作借鉴】

视觉:月色便朦胧在这水气里;淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的;依稀的越庄;还有几点火。

嗅觉:豆麦和水草的清香。

听觉:似乎听到歌吹了;那声音大概是横笛,宛转,悠扬。

幻觉:但“我”却还以为船慢;使“我”的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

修辞手法:比喻、拟人等。如把“淡黑的起伏的连山”比喻成“踊跃的铁的兽脊”,以动写静,烘托出“我”急迫的心情,抒发“我”对江南水乡的热爱

三、迁移拓展

你记得哪个季节的美丽月夜呢?请你应用你刚学的写景技巧也写一段夜景。(150字左右)

示例:黑天鹅似的夜幕上,一轮残月静静地点缀着水晶般星星的夜空,寂静幽邃,宛如镜花水月,一触即逝。在树的黑色剪影下,一片落叶掉落,那枯黄,在月夜燃烧,掉落,静止……在一个寂静的月夜,我漫步走过荷花池边,微风如婴儿般轻轻地抚摩着我的脸庞,那么惬意,那么舒坦。耳边传来一阵阵蛙鸣,青蛙们都不甘寂寞地从荷花池中探出头来,四处张望着,好一片和谐的初秋夜景。

四、课堂小结

作者以饱含深情的笔触,写了“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。文章通过刻画一群农家少年的形象,表现了劳动人民纯朴、善良、友爱、无私的美好品德,展现了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚感情和对摆脱封建思想束缚的自由生活的向往。

板书设计

八年级语文人教版(下)

教学目标

教学重点和难点

1.了解有关本文的知识背景,理清故事的情节,了解小说的主题思想的深刻含义。

2.学习小说围绕看社戏,记叙详略得当的方法;体会景物描写对表达主题思想的作用,培养阅读能力。

1.体会景物描写的诗情画意和抒情作用,理解本文景物描写对表达中心思想的作用。

2.分析开头和结尾两部分与看“社戏”这一主要情节的关系对表达中心的作用。

一、情景导入

童年是七彩的梦,伴我在床头玩耍;童年是弯弯的小船,载我在知识的海洋里遨游;童年是快乐的小鸟,张开翅膀携我在自由的蓝天上飞翔。现在呵,童年却是一枚小小的铃铛,不管春与夏、秋与冬,永在我记忆深处,放声歌唱……是啊,人们回忆往事,总是充满一种浪漫的理想色彩。即使如鲁迅这样的斗士,回忆起童年往事,笔调也是温馨的。这从我们今天要学的鲁迅的小说《社戏》中可以看出来。

1.走近作者

二、自主预习

鲁迅(1881~1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。鲁迅是他的笔名。伟大的文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》,小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》和散文诗集《野草》等。

【课题解析】

“社”原指土地神或土地庙。在绍兴,社是一种区域名称,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。课文以“看社戏”为中心事件连缀全文,刻画人物。

2.写作背景

这是鲁迅1922年写的一篇短篇小说。作品以少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”20年来3次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村看社戏。课文节选的是看社戏的部分。鲁迅母亲的娘家在绍兴附近的乡村,童年的鲁迅因此有机会与农民的孩子交朋友,并了解农民的生活。《社戏》就是同情农民、歌颂农民的名篇。

3.重点字音

4.词语积累

①犯上:触犯长辈或者地位比自己高的人。

②絮叨:翻来覆去地说。

③怠慢:招待不周到的意思。

④撺掇:从旁鼓动人做某事。

⑤委实:实在。

⑥弄潮:在潮头搏浪嬉戏。

⑦宛转:(歌声、鸟鸣声等)抑扬动听。

⑧悠扬:形容声音时高时低而和谐。

⑨自失:(听得出神)忘了自己。

⑩弥散:弥漫消散。

【文本初读】

4.文章中心事件是什么?围绕这一中心事件写了哪些事情?

5.作者为什么说平桥村是“我”的乐土?

看社戏。戏前波折,夏夜行船、船上看戏、归航偷豆

“我”在这里是公共的客人,可以得到优待;可以免念《诗经》之类的难念的书;可以钓虾放牛,体验乡间生活的许多乐趣。

【朗读课文 整体感知】

学生大声读课文,对文章圈点勾画,理清文章的思路,感知文章内容。

(1)请用一句简洁的话来概括全文内容。

[交流点拨]

(2)本文的线索是什么?根据线索理清文章思路。

[交流点拨]

二、自主预习案

写“我”十一二岁时来到平桥村后到赵庄看社戏的一段经历。

线索:看社戏。

①看戏前(1~3):平桥乐土、盼望社戏

②看戏中(4~30):月下行船、船头看戏

③看戏后(31~40):月夜归航、偷豆余波

学生大声读课文,对文章圈点勾画,理清文章的思路,感知文章内容。

(3)课文写了几件事,哪些事详写?哪些事略写?

[交流点拨]

①随母亲归省小住平桥村;

②钓虾放牛的乡间生活;

③看社戏前的波折;

④夜航去看社戏途中;

⑤在赵庄看社戏;

⑥看社戏后归航偷豆;

⑦六一公公送豆。

详写的是③④⑤⑥;

略写的是①②⑦

三、合作探究案

【合作探究】

1.朗读第1至3自然段,文章写平桥村是“我”的乐土,“乐”的具体表现在哪些?这一部分在全文中的作用是什么?

[交流点拨]

(1)“我”在这里是公共的客,可以得到优待;

(2)可以免念《诗经》之类的难懂的书;

(3)可以钓虾、放牛,体验到乡间生活的无穷乐趣。这一部分写“我”随母亲归省在平桥村的生活,意在突出人物活动的环境,同时写一些“趣事”,为下文详写“看戏”中的趣事作铺垫。

三、合作探究案

【合作探究】

2.自读第5至9自然段,画出表现“我”心情变化的词句,说说这样详写的作用。

[交流点拨]

心情变化:盼望——焦急——失望——猜测——沮丧、赌气——高兴、有希望——兴高采烈。这样写突出了要去看社戏的迫切心情,为写看社戏的乐趣做铺垫。

三、合作探究案

【合作探究】

3.看社戏出发前遇到了哪些波折?又是怎样解决的?为什么要详写这些波折?

[交流点拨]

看社戏前确实遇到了一些波折,如一时叫不到船,母亲不准“我”和别人一同去,又怕外祖母担心等,还恰如其分地渲染了“我”的扫兴。然而,这些“困难”又逐一地被小伙伴们解决了:八叔的航船回来了,小伙伴们和“我”一起去,双喜写了“包票”。叙事非常翔实,这样写突出了双喜等小伙伴的友爱、聪慧的品质,同时也显得文笔曲折,文意跌宕。

三、合作探究案

【合作探究】

4.写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同?

[交流点拨]

月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴偷吃豆,心情无比欢畅、轻松。

板书设计

一、激情导入

上节课,我们重点熟悉了小说《社戏》的故事情节和作者的行文思路,知道了《社戏》是以“社戏”为线索,按照“盼社戏——看社戏——忆社戏”来组织材料的。这节课就让我们一起来看看《社戏》中提到的一系列人物形象,赏析文章写景的妙处。

二、合作探究

【分析人物】

1.小说描写的主要人物是谁?其他人物有谁?

[交流点拨]

主要人物:双喜。

其他人物有:桂生、阿发、六一公公。

【分析人物】

2.分析双喜的言行,谈谈双喜是“好孩子头”还是“坏孩子头”。

[交流点拨]

(1)当“我”看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议——表现双喜聪明。

(2)当外祖母担心都是孩子时,双喜大声打包票,理由有三:

①船又大;

②迅哥儿向来不跑;

③我们又都是识水性的

——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。

【分析人物】

2.分析双喜的言行,谈谈双喜是“好孩子头”还是“坏孩子头”。

[交流点拨]

(3)看戏时双喜分析铁头先生不翻筋斗的原因——表现双喜聪明、细心。

(4)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见——表现双喜考虑事情周到;双喜以为再多偷,阿发的娘知道是要挨骂的——表现双喜考虑周到。

【分析人物】

2.分析双喜的言行,谈谈双喜是“好孩子头”还是“坏孩子头”。

[交流点拨]

(5)双喜送“我”回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”——表现双喜做事有始有终。

(6)双喜回答六一公公的问话——表现双喜反应灵敏。

小结:双喜是一个聪明、机灵、善解人意、考虑周到、办事果断的“好孩子头”。

【分析人物】

3.分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。[交流点拨]

(1)“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”证实双喜他们是否偷了豆,重在指责他们踏坏了庄稼——表现六一公公善良、宽厚、爱惜劳动果实。

(2)“六一公公看见我,便停了楫,笑道,‘请客?——这是应该的。’”还问“迅哥儿,昨天的戏可好么?”“豆可中吃呢?”——表现六一公公淳朴、好客。

【分析人物】

3.分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。[交流点拨]

(3)六一公公夸自己的豆好:“我的豆种是粒粒挑选过的。”——表现六一公公好高。

(4)六一公公送豆给母亲和“我”吃——表现六一公公淳朴、好客、热诚。

小结:六一公公是一个宽厚、善良、淳朴、热诚的老人。

【品味语言】

1.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)

[交流点拨]

“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现了“我”欢喜轻快的心情。

【品味语言】

2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。(为什么说山“踊跃”?)

[交流点拨]

运用比喻、拟人手法,用远山来陪衬,既形象真切,又突出了船行之快,也突出了“我”急切、兴奋、喜悦的心情。

【品味语言】

3.我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换。(句中哪几个动词运用巧妙?妙在哪里?)

[交流点拨]

“点”“磕”“退”“上”“架”等几个动词,十分准确地展示了几个少年驾船的情状,熟练的技术蕴含着去看戏时的愉悦心情。

【品味语言】

4.说说你对小说结尾的理解。

[交流点拨]

小说的结尾意味深长。其实那夜的戏并不怎么好看,那夜吃的豆也是普通的罗汉豆,作者怀念那夜的戏和豆,实际上是怀念平桥朴实、勤劳、聪慧的小伙伴们和有趣的生活。“我”对这段往事的回忆,表达了对美好生活的追求。

【写作借鉴】

请朗读水平较好的学生朗读第11~13段、22~23段,速度稍慢,同学们闭目静听,想象其意境。想想,这几段写景是从哪几方面,结合着哪些事物来写的?运用了哪些修辞?起到了怎样的表达效果?

[交流点拨]

抓住景物特征进行描写,充分调动多种感觉器官,运用多种修辞方法,融情入景,描绘出一幅十分优美的“水乡月夜图”,既表现出“我”心情的愉快,又表现出“我”心情的急切,非常传神。。

【写作借鉴】

视觉:月色便朦胧在这水气里;淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的;依稀的越庄;还有几点火。

嗅觉:豆麦和水草的清香。

听觉:似乎听到歌吹了;那声音大概是横笛,宛转,悠扬。

幻觉:但“我”却还以为船慢;使“我”的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

修辞手法:比喻、拟人等。如把“淡黑的起伏的连山”比喻成“踊跃的铁的兽脊”,以动写静,烘托出“我”急迫的心情,抒发“我”对江南水乡的热爱

三、迁移拓展

你记得哪个季节的美丽月夜呢?请你应用你刚学的写景技巧也写一段夜景。(150字左右)

示例:黑天鹅似的夜幕上,一轮残月静静地点缀着水晶般星星的夜空,寂静幽邃,宛如镜花水月,一触即逝。在树的黑色剪影下,一片落叶掉落,那枯黄,在月夜燃烧,掉落,静止……在一个寂静的月夜,我漫步走过荷花池边,微风如婴儿般轻轻地抚摩着我的脸庞,那么惬意,那么舒坦。耳边传来一阵阵蛙鸣,青蛙们都不甘寂寞地从荷花池中探出头来,四处张望着,好一片和谐的初秋夜景。

四、课堂小结

作者以饱含深情的笔触,写了“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。文章通过刻画一群农家少年的形象,表现了劳动人民纯朴、善良、友爱、无私的美好品德,展现了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚感情和对摆脱封建思想束缚的自由生活的向往。

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读