最新中考语文课内古诗文小测试(下)(25-35)(有答案)

文档属性

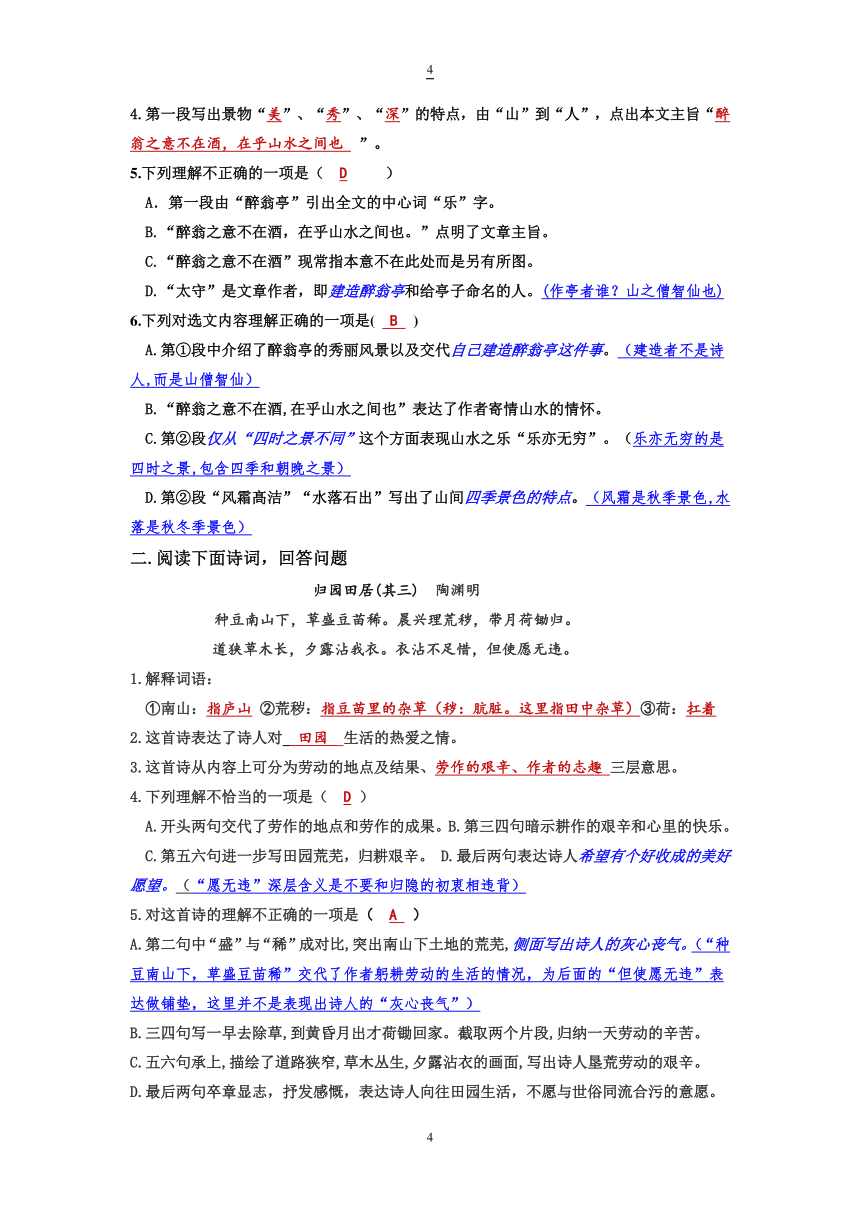

| 名称 | 最新中考语文课内古诗文小测试(下)(25-35)(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 175.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-14 20:07:58 | ||

图片预览

文档简介

最新中考语文课内古诗文小测试(下)(25-35)(有答案)初三古诗文复习(25)---《醉翁亭记》《归园田居》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(一)解释加点词

①望之蔚然( ) ②峰回路转 ( ) ③临于泉上者( )

④名之者谁( )⑤太守自谓也( ) ⑥饮少辄醉( )

⑦醉翁之意( )⑧得之心而寓之酒也( )⑨佳木秀而繁阴( )

(二)句子翻译

1.望之蔚然而深秀者,琅琊也。

2.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

3.山水之乐,得之心而寓之酒也。

4.日出而林霏开,云归而岩穴暝

5..晦明变化者,山间之朝暮也。

(三)常识和内容理解

1.第一段中的醉翁是指 ,我们还学过他的文章《 》

2.第一段由“ ”起笔,依次写了 →琅琊→ →醉翁亭,是按 的顺序展开。

3.从“ ”一句可见作者不胜酒力,但其将“ ”寄托在酒中,表明其“乐”中带有淡淡的忧思。

4.第一段写出景物“ ”、“ ”、“ ”的特点,由“山”到“人”,点出本文主旨“ ”。

5.下列理解不正确的一项是( )

A.第一段由“醉翁亭”引出全文的中心词“乐”字。

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”点明了文章主旨。

C.“醉翁之意不在酒”现常指本意不在此处而是另有所图。

D.“太守”是文章作者,即建造醉翁亭和给亭子命名的人。

6.下列对选文内容理解正确的一项是( )

A.第①段中介绍了醉翁亭的秀丽风景以及交代自己建造醉翁亭这件事。

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”表达了作者寄情山水的情怀。

C.第②段仅从“四时之景不同”这个方面表现山水之乐“乐亦无穷”。

D.第②段“风霜髙洁”“水落石出”写出了山间四季景色的特点。

二.阅读下面诗词,回答问题

归园田居(其三) 陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

???? 道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

1.解释词语:

①南山: ②荒秽: 荷:

2.这首诗表达了诗人对 生活的热爱之情。

3.这首诗从内容上可分为劳动的地点及结果、 、 三层意思。

4.下列理解不恰当的一项是( )

A.开头两句交代劳作的地点和劳作的成果。B.三四句暗示耕作的艰辛和心里的快乐。

C.五六句进一步写田园荒芜,归耕艰辛。D.最后两句表达诗人希望有好收成的美好愿望

5.对这首诗的理解不正确的一项是( )

A.第二句中“盛”与“稀”成对比,突出南山下土地的荒芜,侧面写出诗人的灰心丧气。

B.三四句写一早去除草,到黄昏月出才荷锄回家。截取两个片段,归纳一天劳动的辛苦。

C.五六句承上,描绘了道路狭窄,草木丛生,夕露沾衣的画面,写出诗人垦荒劳动的艰辛。

D.最后两句卒章显志,抒发感慨,表达诗人向往田园生活,不愿与世俗同流合污的意愿。

25.《醉翁亭记》《归园田居》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(一)解释加点词

①望之蔚然(茂盛的样子) ②峰回路转 (曲折,回环) ③临于泉上者(居高而下)

④名之者谁(命名,给…取名)⑤太守自谓也(称) ⑥饮少辄醉(就)

⑦醉翁之意(情趣,意趣)⑧得之心而寓之酒也(领会;寄托)⑨佳木秀而繁阴(茂盛)

(二)句子翻译

1.望之蔚然而深秀者,琅琊也。

远远望过去那树木茂盛、景色幽深秀丽的地方就是琅琊山。

2.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

有座亭子四角翘起像鸟儿展翅紧靠在泉边的,就是醉翁亭(翼然、临、判断句式)

3.山水之乐,得之心而寓之酒也。

欣赏山水美景的乐趣,是领会在心里而寄托在酒上。

4.日出而林霏开,云归而岩穴暝

那太阳出来,树林里的雾气就消散;烟云聚拢,岩谷山洞便昏暗。

5..晦明变化者,山间之朝暮也。

阴暗明亮交替变化的,是山中的早晨和傍晚。

(三)常识和内容理解

1.第一段中的醉翁是指 欧阳修 ,我们还学过他的文章《 卖油翁 》

2.第一段由“环滁皆山”起笔,依次写了西南诸峰→琅琊→酿泉→醉翁亭,是按从远景到近景(从远到近) 的顺序展开。

3.从“饮少辄醉”一句可见作者不胜酒力,但其将“山水之乐”寄托在酒中,表明其“乐”中带有淡淡的忧思。

4.第一段写出景物“美”、“秀”、“深”的特点,由“山”到“人”,点出本文主旨“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也 ”。

5.下列理解不正确的一项是( D )

A.第一段由“醉翁亭”引出全文的中心词“乐”字。

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”点明了文章主旨。

C.“醉翁之意不在酒”现常指本意不在此处而是另有所图。

D.“太守”是文章作者,即建造醉翁亭和给亭子命名的人。(作亭者谁?山之僧智仙也)

6.下列对选文内容理解正确的一项是( B )

A.第①段中介绍了醉翁亭的秀丽风景以及交代自己建造醉翁亭这件事。(建造者不是诗人,而是山僧智仙)

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”表达了作者寄情山水的情怀。

C.第②段仅从“四时之景不同”这个方面表现山水之乐“乐亦无穷”。(乐亦无穷的是四时之景,包含四季和朝晚之景)

D.第②段“风霜髙洁”“水落石出”写出了山间四季景色的特点。(风霜是秋季景色,水落是秋冬季景色)

二.阅读下面诗词,回答问题

归园田居(其三) 陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

???? 道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

1.解释词语:

①南山:指庐山 ②荒秽:指豆苗里的杂草(秽:肮脏。这里指田中杂草)③荷:扛着

2.这首诗表达了诗人对 田园 生活的热爱之情。

3.这首诗从内容上可分为劳动的地点及结果、劳作的艰辛、作者的志趣 三层意思。

4.下列理解不恰当的一项是( D )

A.开头两句交代了劳作的地点和劳作的成果。B.第三四句暗示耕作的艰辛和心里的快乐。

C.第五六句进一步写田园荒芜,归耕艰辛。 D.最后两句表达诗人希望有个好收成的美好愿望。(“愿无违”深层含义是不要和归隐的初衷相违背)

5.对这首诗的理解不正确的一项是( A )

A.第二句中“盛”与“稀”成对比,突出南山下土地的荒芜,侧面写出诗人的灰心丧气。(“种豆南山下,草盛豆苗稀”交代了作者躬耕劳动的生活的情况,为后面的“但使愿无违”表达做铺垫,这里并不是表现出诗人的“灰心丧气”)

B.三四句写一早去除草,到黄昏月出才荷锄回家。截取两个片段,归纳一天劳动的辛苦。

C.五六句承上,描绘了道路狭窄,草木丛生,夕露沾衣的画面,写出诗人垦荒劳动的艰辛。

D.最后两句卒章显志,抒发感慨,表达诗人向往田园生活,不愿与世俗同流合污的意愿。

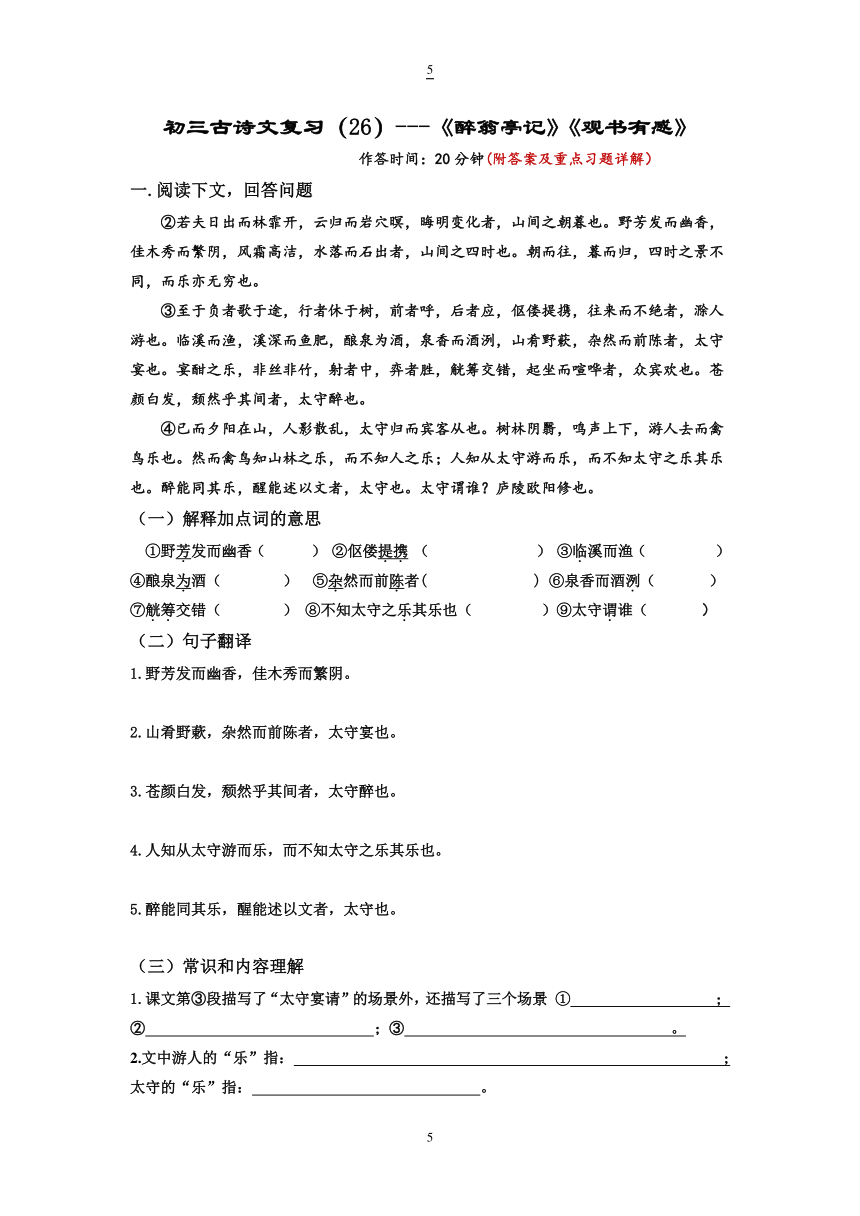

初三古诗文复习(26)---《醉翁亭记》《观书有感》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(一)解释加点词的意思

①野芳发而幽香( ) ②伛偻提携 ( ) ③临溪而渔( )

④酿泉为酒( ) ⑤杂然而前陈者( ) ⑥泉香而酒洌( )

⑦觥筹交错( ) ⑧不知太守之乐其乐也( )⑨太守谓谁( )

(二)句子翻译

1.野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

2.山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

3.苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

4.人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

5.醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

(三)常识和内容理解

1.课文第③段描写了“太守宴请”的场景外,还描写了三个场景 ① ;

② ;③ 。

2.文中游人的“乐”指: ;太守的“乐”指: 。

3.点明全文主旨的句子: 。

4.写出醉翁言在此而意在彼的情趣的两句是: 。

5、对课文第③④段内容理解最恰当的一项( )

A.太守为丝竹之声美而陶醉。 B.太守为游山且宴请而陶醉。

C.太守宴请行者宾客而陶醉。 D.表现太守与民同乐的情怀。

6、太守因何而乐?下列说法正确的一项是( )

A.太守因宾客从而乐 B.太守因禽鸟乐而乐

C.太守因述以文而乐 D.太守因人之乐而乐

8.下列说法不正确的一项是( )

A. 欧阳修是“唐宋八大家”之一。 B. 欧阳修号“醉翁”“六一居士”。

C. 本文选自《欧阳修全集 》。 D.《卖炭翁》也是欧阳修的作品。

二.阅读下面诗词,回答问题

观书有感 其二【宋】朱熹

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。

1.词语解释

①艨艟: ②向来: ③中流: ④枉:

2.这是一首借助形象说理的诗。这首诗是借助_ 形象,让读者去体会与_ 有关的道理。

3.诗中揭示哲理的两句是:_ _。这首诗告诉我们: __。

4.下列对这首诗的分析不恰当的一项是( )

A.诗作者是从自然界中捕捉形象,来谈“观书”的体会。

B.前两句诗人以水涨舰轻为例,目的是要揭示一种哲理。

C.后两句提示人们要认识读书由量变到质变的重大意义。

D.“艨艟巨舰”借喻书中难题,紧扣“观书有感”的题意。

5.下列对这首诗的分析不恰当的一项是 ( )

A.“艨艟巨舰一毛轻”用夸张手法来表现春水的威力。

B.后两句提示人们如果违反规律,干劲再大也是枉然。

C.诗歌借助泛舟来让读者去体会与学习有关的道理。

D.诗歌强调读书只有讲究方法,才能不白费力气。

26.《醉翁亭记》《观书有感》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(一)解释加点词的意思

①野芳发而幽香(花;盛开) ②伛偻提携 (牵扶,这里指儿童) ③临溪而渔(来到)

④酿泉为酒( 酿造 ) ⑤杂然而前陈者(交错的样子;陈列,摆开) ⑥泉香而酒洌(清)

⑦觥筹交错(酒杯;酒筹)⑧不知太守之乐其乐也(以…为乐) ⑨太守谓谁( 是 )

(二)句子翻译

1. 野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

野花开放散发出清幽的香味;好的树木枝叶茂盛,形成浓密的绿荫

2.山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

山中野味野菜,错杂地摆放在大家面前的场面,是太守在宴请宾客。

3.苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

容颜苍老,头发花白,醉醺醺地坐在宾客中间,那是太守喝醉了。

4.人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

宾客们懂得跟从太守游山的快乐,却不懂得太守是把众人的快乐作为快乐。

5.醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

醉了能够同大家一起欢乐,醒来能用文章记述这乐事的人,是太守。

(三)常识和内容理解

1.课文第③段描写了“太守宴请”的场景外,还描写了三个场景 ①滁人游也 ②众宾欢也③太守醉也 。

2.文中游人的“乐”指:跟随太守游山之乐(游山之乐、观赏自然山水之乐);太守的“乐”指:与民同乐(以百姓之乐而乐)。

3.点明全文主旨的句子:人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也 。

4.写出醉翁言在此而意在彼的情趣的句子是:醉翁之意不在酒,在乎山水之间也 。

5、对课文第③④段内容理解最恰当的一项( D )

A.太守为丝竹之声美而陶醉。 B.太守为游山且宴请而陶醉。

C.太守宴请行者宾客而陶醉。 D.表现太守与民同乐的情怀。

6、太守因何而乐?下列说法正确的一项是( D )

A.太守因宾客从而乐 B.太守因禽鸟乐而乐

C.太守因述以文而乐 D.太守因人之乐而乐

8.下列说法不正确的一项是( D )

A. 欧阳修是“唐宋八大家”之一。 B. 欧阳修号“醉翁”“六一居士”。

C. 本文选自《欧阳修全集 》。 D.《卖炭翁》也是欧阳修的作品。

二.阅读下面诗词,回答问题

观书有感 其二【宋】朱熹

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。

1.词语解释

①艨艟:古代战船,这里指大船 ②向来:从前,往昔③中流:河流的中心④枉:白白地,徒然

2.这是一首借助形象说理的诗。这首诗是借助_行船(或泛舟)形象,让读者去体会与_学习(或读书) 有关的道理。

3.诗中揭示哲理的两句是:_向来枉费推移力,此日中流自在行_。这首诗告诉我们:刻苦勤学,锲而不舍,达到根底厚实,博古通今,做起事来就会得心应手,纵横如意_。_

4.下列对这首诗的分析不恰当的一项是( D )

A.诗作者是从自然界中捕捉形象,来谈“观书”的体会。

B.前两句诗人以水涨舰轻为例,目的是要揭示一种哲理。

C.后两句提示人们要认识读书由量变到质变的重大意义。

D.“艨艟巨舰”借喻书中难题,紧扣“观书有感”的题意。(不仅只是书中难题,还包括其他难懂的问题)

5.下列对这首诗的分析不恰当的一项是 ( D )

A.“艨艟巨舰一毛轻”用夸张手法来表现春水的威力。

B.后两句提示人们如果违反规律,干劲再大也是枉然。

C.诗歌借助泛舟来让读者去体会与学习有关的道理。

D.诗歌强调读书只有讲究方法,才能不白费力气。(强调读书的重要性,读到一定程度,就会有量变到质变,以前难懂的问题突然间豁然开朗了,理解、认识一下子提高了,内心感到轻松愉悦)

初三古诗文复习(27)---《湖心亭看雪》《十一月四日风雨大作》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

湖心亭看雪

①崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

②到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(一)解释下列带点的词

①更定( ) ?②湖中人鸟声俱绝( ) ③余拏一小舟( )

④拥毳衣炉火( ) ⑤独往湖心亭看雪( ) ⑥焉得更有此人( ) ⑦余强饮三大白而别( ) ⑧客此( ) ⑨ 及下船( )

(二)翻译句子

①雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

②大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

③湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

④湖中焉得更有此人!

⑤莫说相公痴,更有痴似相公者!

⑥是日更定,余拏一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

(三)常识和内容理解

1.本文出自《 》,作者是明末清初的文学家 。

2.叙事是行文的线索,须用俭省的笔墨交代,如文中写“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,交待了作者的游踪。

3..作者写看雪的时间、地点、天气状况的句子是: 。

4.点明主旨的句子: 。

5.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.“独往湖心亭看雪”中的“独”字充分表现了作者高洁情怀和不随流俗的生活方式。

B.结尾引用舟子的话饱含对“痴”字的称赞,以天涯遇知音的愉悦化解了淡淡的愁绪。

C.文中见知已而大喜的是“客”,喃喃言雪夜游湖之“痴”的是“舟子”,旁观者是“余"。

D.游记中,作者的态度似乎只静静地观赏,静静地体味,却深深有会于心而难以言说。

6.下列对文中量词的理解,不正确的一项是( )

A.“痕”写出雪后长堤给人粗大的壮美之感。

B.“点”写出雪后湖心亭在白茫茫的西湖中的形状。

C.“芥”写出扁舟漂浮在雪后湖面上极轻极淡之感

D.“粒”写出人在天地自然中的渺小之感。

7.对“长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已”理解错误的一项是( )

A. 这句采用了由大到小,由远到近的描写顺序,递次微缩,使人物显得越来越小。

B. 形象地写出大雪后长堤、亭子、小舟及舟人的状貌,又突出天地的广阔和人物的渺小。

C. 运用对比、夸张、排比、比喻、对偶等修辞,创造出一幅淡墨山水画,令人叹为观止。

D. 量词的运用达到了出神入化的境界,营造出一个物我合一的境界,历来为人称道。

二.阅读下面诗词,回答问题

十一月四日风雨大作 陆游

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

1.解释词语

①僵卧 ②不自哀:_ _③夜阑:

2.这首诗的后两句,巧借自然界的风雨把现实与 自然地联系起来,借此抒发 之情。

3.“僵卧孤村”写出了作者 ___的生活现状。

4.理解不恰当的一项是( )

A.“不自哀”表现诗人对复国大业仍充满信心。 B.“轮台”借指诗人渴望抗金卫国的地方。

C.最后两句以梦的形式再现了诗人的志向 D.本诗伤感悲凉,抒发了诗人爱国主义情怀

5.首诗的赏析,不正确的一项是( )

A、由于“僵卧孤村”,而且风雨大作,所以诗人情不自禁地哀叹连连。

B、“风吹雨”既写实,扣题“风雨大作”,又象征了南宋朝廷风雨飘摇。

C、诗中两次写到了北疆战事,但都是诗人的意想,并非身临疆场。

D、全诗奔放雄沉而又略带苍凉,爱国之情,感有肺腑。

6.游的《十一月四日风雨大作》一诗品析有误的一项是( )

A、一、二句集中在“思”字上,表达了诗人希望报效祖国的爱国之情。

B、三、四句集中在“梦”字上,幻化出的是诗人魂牵梦绕的情境。

C、全诗大气磅礴,风格豪迈悲壮,格调积极向上,具有强烈的感染力。

D、“僵卧”是老迈境况,“孤村”是与世隔绝的状态,写出了作者怀才不遇的凄凉情景。

27.《湖心亭看雪》《十一月四日风雨大作》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

湖心亭看雪

①崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

②到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(一)解释下列带点的词

①更定( 完了,结束 ) ?②湖中人鸟声俱绝(消失 ) ③余拏一小舟(撑,划 )

④拥毳衣炉火(鸟兽的细毛) ⑤独往湖心亭看雪(独自) ⑥焉得更有此人( 哪能 ) ⑦余强饮三大白而别( 指酒杯 ) ⑧客此( 客居 ) ⑨ 及下船(等到 )

(二)翻译句子

①雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

弥漫着水白汽凝结成冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。

②大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

接连下了三天大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。

③湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

湖上比较清晰的影子,只有一道(淡淡的)长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶扁舟,舟中的两三粒人影罢了。

④湖中焉得更有此人!

湖里哪能还有这样的人!(想不到湖中还会有这样的人!)

⑤莫说相公痴,更有痴似相公者!

不要说相公您痴,还有和您一样痴的人呢!

⑥是日更定,余拏一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

这一天五更过后,我撑一条小船,裹着裘皮衣服,带火炉,独自前往湖心亭看雪。

(三)常识和内容理解

1.本文出自《 陶庵梦忆 》,作者是明末清初的文学家 张岱 。

2.叙事是行文的线索,须用俭省的笔墨交代,如文中写“崇祯五年十二月,余住西湖”,“是日更定,余拿一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪”,“到亭上”,“及下船”,交待了作者的游踪。

3.作者写看雪的时间、地点、天气状况的句子是:崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

4.点明主旨的句子: 舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

5.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( C )

A.“独往湖心亭看雪”中的“独”字充分表现了作者高洁情怀和不随流俗的生活方式。

B.结尾引用舟子的话饱含对“痴”字的称赞,以天涯遇知音的愉悦化解了淡淡的愁绪。

C.文中见知已而大喜的是“客”,喃喃言雪夜游湖之“痴”的是“舟子”,旁观者是“余"。(我是雪夜游湖之人)

D.游记中,作者的态度似乎只静静地观赏,静静地体味,却深深有会于心而难以言说。

6.下列对文中量词的理解,不正确的一项是( A )

A.“痕”写出雪后长堤给人粗大的壮美之感。(细长的唯美感)

B.“点”写出雪后湖心亭在白茫茫的西湖中的形状。

C.“芥”写出扁舟漂浮在雪后湖面上极轻极淡之感。

D.“粒”写出人在天地自然中的渺小之感。

7.对“长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已”理解错误的一项是( C )

A. 这句采用了由大到小,由远到近的描写顺序,递次微缩,使人物显得越来越小。

B. 形象地写出大雪后长堤、亭子、小舟及舟人的状貌,又突出天地的广阔和人物的渺小。

C. 运用对比、夸张、排比、比喻、对偶等修辞,创造出一幅淡墨山水画,令人叹为观止。(没有对偶)

D. 量词的运用达到了出神入化的境界,营造出一个物我合一的境界,历来为人称道。

二.阅读下面诗词,回答问题

十一月四日风雨大作 陆游

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

1.解释词语

①僵卧直挺挺地躺着,形容这自己穷居孤村,无所作为 ②不自哀:_不为自己哀伤_③夜阑:夜深

2.这首诗的后两句,巧借自然界的风雨把现实与梦境自然地联系起来,借此抒发爱国 之情。

3.“僵卧孤村”写出了作者罢官回乡后处境寂寞、窘迫、冷落___的生活现状。

4.理解不恰当的一项是( D )

A.“不自哀”表现诗人对复国大业仍充满信心。 B.“轮台”借指诗人渴望抗金卫国的地方。

C.最后两句以梦的形式再现了诗人的志向 D.本诗伤感悲凉,抒发了诗人爱国主义情怀(豪迈悲壮)

5.首诗的赏析,不正确的一项是( A )

A、由于“僵卧孤村”,而且风雨大作,所以诗人情不自禁地哀叹连连。(“不自哀”是对复国大业仍充满信心)

B、“风吹雨”既写实,扣题“风雨大作”,又象征了南宋朝廷风雨飘摇。

C、诗中两次写到了北疆战事,但都是诗人的意想,并非身临疆场。

D、全诗奔放雄沉而又略带苍凉,爱国之情,感有肺腑。

6.游的《十一月四日风雨大作》一诗品析有误的一项是( D )

A、一、二句集中在“思”字上,表达了诗人希望报效祖国的爱国之情。

B、三、四句集中在“梦”字上,幻化出的是诗人魂牵梦绕的情境。

C、全诗大气磅礴,风格豪迈悲壮,格调积极向上,具有强烈的感染力。

D、“僵卧”是老迈境况,“孤村”是与世隔绝的状态,写出了作者怀才不遇的凄凉情景(罢官回乡后处境寂寞、窘迫、冷落的生活现状)

初三古诗文复习(28)---《鱼我所欲也》《行路难》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①如使人之所欲莫甚于生 ②二者不可得兼 ③是亦不可以已乎

④今为所识穷乏者得我 ⑤舍生而取义者也 ⑥妻妾之奉

⑦万钟于我何加焉 ⑧万钟于我何加焉 ⑨此之谓失其本心

⑩选出下列加点字用法和意义相同的一项( )

万钟则不辩礼义而受之 呼尔而与之

B.所恶有甚于死者 万钟于我何加焉

C.为宫室之美 今为宫室之美为之

D.非独贤者有是心也 是进亦忧,退亦忧

E.舍鱼而取熊掌者也 屋舍俨然

F.故患有所不辟也 且人患志之不立

(二)翻译下列句子

1.鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也

2.所欲有甚于生者,故不为苟得也;

3.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

4.是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(三)常识与内容理解

1.《鱼我所欲也》选自《 》。孟子(前372年-前289年),名 ,字 。战国时期 国人,鲁国庆父后裔。中国古代著名思想家、教育家,战国时期 代表人物。他的政治主张是 ,他认为人性 。著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“ ”之称,与孔子合称为“ ”。

2.文中肯定的是 的人;批评的是 的人。

3.“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也”中把具体的“鱼”“熊掌”分别比喻为抽象的 和 。以“舍鱼而取熊掌”比喻为“舍生而取义”。文章开头从“鱼”和“熊掌”说起,其作用是: 。

4.下列对本文理解不正确的一项是( )

A.“乡为身死而不受……”这使用排比的修辞,增强气势,显出说话人义正词严、理直气壮。

B.孟子喜欢用比喻,把具体的鱼和熊掌比喻抽象的生和义,把道理说得深入浅出、生动有趣。

C.本文大量运用对比手法,如把鱼、熊掌与生、义作对比,互相比较,加强了文章的说服力。

D.这篇散文气势充沛,感情强烈,充分体现了孟子大义凛然的个性以及雄辩、善辩的才华。

二.阅读下面诗词,回答问题

行路难(李白)

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.解释下列词语

①羞: ②直: ③忽复:

④会: ⑤云帆: ⑥济:

2.《行路难》选自《 》,从体裁上看这是一首 。

3.对本诗艺术表现手法理解有误的一项是( )

A.运用细节描写,“停杯投箸”、“拔剑四顾”,写出诗人内心的苦闷、抑郁、悲愤难奈之情。

B.运用象征手法,用“冰塞川”“雪满山”象征人生道路上的艰难险阻,仕途的艰难。

C.运用象征手法,用“欲渡黄河”“将登太行”象征诗人在人生路途上的犹豫不决的取舍。

D.运用典故,暗示古人能有的机遇,自己也有可能,表达了自己对重回朝廷仍抱有希望。

4..对“行路难!行路难!多歧路,今安在?”的理解有误的一项( )

A.运用反复的修辞,从语气和感情上强调行路难,表现心中的愤懑。

B.运用反问的修辞,语气更强烈,表现了面对歧路彷徨的苦闷。

C.前面的感叹号表强烈地感叹行路之难,后面问号表强烈的诘责。

D.短句的运用,节奏短促,声调低抑,表现了诗人的希望和自信。

5.下列对诗文中的“难”理解不正确的一项是( )

A.《行路难》诗人借路途之难喻指人生仕途艰难。B.《行路难》表现出诗人面对困难时积极的态度。

C.《行路难》表现诗人面对困境从茫然到自信的心理。D.《行路难》表现出诗人乐观洒脱的浪漫情怀6.对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A.“停杯投箸”“拔剑四顾”,透露出内心的悲愤。B.诗中的“冰”“雪”象征人生道路上的艰难险阻。

C.反复感叹“行路难”,表达对未来的信心和勇气。D.诗表达情感激荡起伏,有苦闷迷惘,有积极乐观

28.《鱼我所欲也》《行路难》(答案)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①如使人之所欲莫甚于生(假如,假使)②二者不可得兼(同时具有)③是亦不可以已乎(停止)

④今为所识穷乏者得我(感恩,感激) ⑤舍生而取义者也(生命 ) ⑥妻妾之奉(侍奉)

⑦万钟于我何加焉(有什么益处) ⑧万钟于我何加焉(优厚的俸禄)⑨此之谓失其本心(本性)

⑩选出下列加点字用法和意义相同的一项( D )

A.万钟则不辩礼义而受之(连词,表转折,却) 呼尔而与之(连词,表承接,就)

B.所恶有甚于死者(介词,比) 万钟于我何加焉(介词,对于)

C.为宫室之美(介词,为了) 今为宫室之美为之(动词,做)

D.非独贤者有是心也(代词,这) 是进亦忧,退亦忧(代词,这)

E.舍鱼而取熊掌者也(动词,放弃,丢弃 ) 屋舍俨然(名词,房屋,客舍)

F.故患有所不辟也(祸患) 且人患志之不立(动词,害怕)

(二)翻译下列句子

1.鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也

鱼,是我所想要的;熊掌,也是我所想要的。

2.所欲有甚于生者,故不为苟得也;

但我所想要的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事

3.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

不只贤人有这种本性,人人都有,只不过有贤人能够不丧失它罢了。

4.是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

由此可见,他们所想要的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);但他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)

(三)常识与内容理解

1.《鱼我所欲也》选自《孟子.告子下》。孟子(前372年-前289年),名轲,字子舆。战国时期鲁国人,鲁国庆父后裔。中国古代著名思想家、教育家,战国时期 儒家代表人物。他的政治主张是仁政思想,他认为人性善。著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟 ”。

2.文中肯定的是舍生取义的人;批评的是见利忘义的人。

3.“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也”中把具体的“鱼”“熊掌”分别比喻为抽象的 生 和 义 。以“舍鱼而取熊掌”比喻为“舍生而取义”。文章开头从“鱼”和“熊掌”说起,其作用是:把抽象而深刻的道理讲得形象而浅显。

4.下列对本文理解不正确的一项是( D )

A.“乡为身死而不受……”这使用排比的修辞,增强气势,显出说话人义正词严、理直气壮。

B.孟子喜欢用比喻,把具体的鱼和熊掌比喻抽象的生和义,把道理说得深入浅出、生动有趣。

C.本文大量运用对比手法,如把鱼、熊掌与生、义作对比,互相比较,加强了文章的说服力。(鱼鱼熊掌作对比,生与义做对比)

D.这篇散文气势充沛,感情强烈,充分体现了孟子大义凛然的个性以及雄辩、善辩的才华。

二.阅读下面诗词,回答问题

行路难(李白)

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.解释下列词语

①羞:同“馐”,美味的食物 ②直:同“值”,价值 ③忽复:忽然又

④会:终将 ⑤云帆:高高的帆 ⑥济:渡

2.《行路难》选自《李太白全集》,从体裁上看这是一首 古体诗 。

3.对本诗艺术表现手法理解有误的一项是( C )

A.运用细节描写,“停杯投箸”、“拔剑四顾”,写出诗人内心的苦闷、抑郁、悲愤难奈之情。

B.运用象征手法,用“冰塞川”“雪满山”象征人生道路上的艰难险阻,仕途的艰难。

C.运用象征手法,用“欲渡黄河”“将登太行”象征诗人在人生路途上的犹豫不决的取舍。(象征诗人对某种理想的追求)

D.运用典故,暗示古人能有的机遇,自己也有可能,表达了自己对重回朝廷仍抱有希望。

4..对“行路难!行路难!多歧路,今安在?”的理解有误的一项( D )

A.运用反复的修辞,从语气和感情上强调行路难,表现心中的愤懑。

B.运用反问的修辞,语气更强烈,表现了面对歧路彷徨的苦闷。

C.前面的感叹号表强烈地感叹行路之难,后面问号表强烈的诘责。

D.短句的运用,节奏短促,声调低抑,表现了诗人的希望和自信。 (表现了诗人的忧虑和焦灼)。

5.下列对诗文中的“难”理解不正确的一项是( D )

A.《行路难》诗人借路途之难喻指人生仕途艰难。B.《行路难》表现出诗人面对困难时积极的态度。

C.《行路难》表现诗人面对困境从茫然到自信的心理。D.《行路难》表现出诗人乐观洒脱的浪漫情怀(有激愤有茫然,有希望有自信,感情激荡起伏,复杂变化)

6.对这首诗的理解不恰当的一项是( C )

A.“停杯投箸”“拔剑四顾”,透露出内心的悲愤。

B.诗中的“冰”“雪”象征人生道路上的艰难险阻。

C.反复感叹“行路难”,表达对未来的信心和勇气。(彷徨的苦闷)

D.诗歌表达情感激荡起伏,有苦闷迷惘,有积极乐观。

初三古诗文复习(29)---《鱼我所欲也》《水调歌头》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①乡为身死而不受 ②所恶有甚于死者 ③死亦我所恶

④非独贤者有是心也 ⑤乞人不屑也 ⑥故不为苟得也

⑦舍鱼而取熊掌者也 ⑧蹴尔而与之 ⑨何不用也

⑩下列句子中没有通假字的一项( )

A.故患有所不辟也 B.乡为身死而不受 C.蹴尔而与之

D.所识穷乏者得我与 E.万钟则不辩礼义而受之

(二)翻译下列句子

1.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

2.一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死

3.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

4.是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(三)常识与内容理解

1.宋代朱熹把《 》《大学》《 》《 》编在一起,称为“四书”

2.下列对本文运用对比手法的理解,不正确的一项是( )

A.如把鱼、熊掌与生、义对比,使抽象道理形象化。

B.把重义轻生的人与见利忘义的人对比,给人印象深刻

C.把“乡为”与“今为”对比,使道理说得更清晰。

D.本篇大量运用对比手法,加强了文章的说服力。

4.下列对本文理解不正确的一项是( )

A.第一段第一层用比喻论证,引出舍生取义的论点。

B.第一段第二层从三方面论证了舍生取义的意义。

C.第二段第一层用事例证明在穷困中有人舍生取义。

D.第二段第二层阐述在和平安宁中有人舍生取义。

5.下列对进文的分析,不正确的一项是( )

A.作者认为,在“生”和“义”无法兼顾的情况下,就应该“舍生而取义”。

B.作者所倡导重“义”之心,只有圣贤才能具有,普通人是不可能具备的

C.作者认为,乞人不屑“蹴尔而与之”的救命食物,是没有丧失“本心”的表现。

D.文中多处运用对偶句和排比句,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

二.阅读下面诗词,回答问题

水调歌头.明月几时有 ????苏轼

??丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

??明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!

??转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

1.解释词语 ①宫阙: ②归去: ③不胜:

④何似: ⑤何事: ⑥婵娟:

2.“此事古难全”里的“此事”指_ __。

3.以下对《水调歌头》理解不恰当的一项是( )

A.上片中“欲”“恐”流露出作者内心的矛盾。 B.上片的最后表达作者了对人间的眷恋之情。

C.下片描绘作者深夜无眠、思念亲人的画面。 D.下片的最后表达作者对人间多些团圆的祝福。

4.对这首词的理解错误的一项是( )

A.小序交待了写词时间和缘由。 B.全词围绕一个“月”字展开。

C.表达了渴望留在天宫的心愿。 D.词中的情感由惆怅转向豁达。

5.对词的理解,不恰当的一项是( )

A.“欲”“恐”两字流露了诗人矛盾复杂的内心情感。

B.“转”和“低”都是指月亮的移动,暗示夜已深沉。

C.“此事古难全”表达了作者对人生悲欢离合的失望。

D.“何事长向别时圆”含蓄表达了作者对子由的思念。

6.下列对这首词理解有误的一项是( )

A.“明月几时有?把酒问青天。”苏轼将青天视为自己的朋友。

B.“转朱阁,低绮户,照无眠。”既写了动态的月,也写了月下离人。

C.这是一首中秋咏月兼怀亲人的意境悠远、感情深沉的抒情之作

D.这首词由幻想转化为超脱,以伤感转化为悲观的情绪结束全篇。

7.下列咏月的诗句中,与“但愿人长久,千里共婵娟”有异曲同工之妙的一项是( )

A.大漠沙如雪,燕山月如钩 B.举杯望明月,对影成三人。 C.野旷天低树,江清月近人。

D.海上生明月,天涯共此时 E.月出惊山鸟,时鸣春涧中 F.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠

29《鱼我所欲也》《水调歌头》(答案)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①乡为身死而不受(先前,从前)②所恶有甚于死者(胜过,超过)③死亦我所恶(讨厌,憎恨)

④非独贤者有是心也(只,仅仅) ⑤乞人不屑也(认为不值得)⑥故不为苟得也(苟且取得)

⑦舍鱼而取熊掌者也(放下,放开)⑧蹴尔而与之(踩踏;给与)⑨何不用也(什么手段不用呢)

⑩下列句子中没有通假字的一项( C )

A.故患有所不辟也 (避) B.乡为身死而不受(向) C.蹴尔而与之

D.所识穷乏者得我与(德) E.万钟则不辩礼义而受之(辨)

(二)翻译下列句子

1.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

生命,也是我所想要的;正义,也是我所想要的

2.一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不得到它就会饿死。

3.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(可是有人)见了优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了它。这样优厚厚禄对我有什么好处呢?

4.是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种做法难道不能让它停止吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶廉耻之心(本性)。

(三)常识与内容理解

1.宋代朱熹把《论语》《大学》《中庸》《孟子》编在一起,称为“四书”

2.《鱼我所欲也》体现作者“舍生取义”的语句是:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

3.下列对本文运用对比手法的理解,不正确的一项是( A )

A.如把鱼、熊掌与生、义对比,使抽象道理形象化。(把鱼与熊掌对比,把生与义对比)

B.把重义轻生的人与见利忘义的人对比,给人印象深刻

C.把“乡为”与“今为”对比,使道理说得更清晰。

D.本篇大量运用对比手法,加强了文章的说服力。

4.下列对本文理解不正确的一项是( D )

A.第一段第一层用比喻论证,引出舍生取义的论点。

B.第一段第二层从三方面论证了舍生取义的意义。

C.第二段第一层用事例证明在穷困中有人舍生取义。

D.第二段第二层阐述在和平安宁中有人舍生取义。(见利忘义)

5.下列对进文的分析,不正确的一项是( B )

A.作者认为,在“生”和“义”无法兼顾的情况下,就应该“舍生而取义”。

B.作者所倡导重“义”之心,只有圣贤才能具有,普通人是不可能具备的。(人原来也有舍生取义之心,后来因为贪求利禄而丧失了)

C.作者认为,乞人不屑“蹴尔而与之”的救命食物,是没有丧失“本心”的表现。

D.文中多处运用对偶句和排比句,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

二.阅读下面诗词,回答问题

水调歌头.明月几时有 ????苏轼

??丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

??明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!

??转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

1.解释词语

①宫阙:宫殿 ②归去:回到天上去 ③不胜:忍受不住

④何似:哪里比得上: ⑤何事:为什么 ⑥婵娟:这里指月亮

2.“此事古难全”里的“此事”指_人有悲欢离合,月有阴晴圆缺__。

3.以下对《水调歌头》理解不恰当的一项是( C )

A.上片中“欲”“恐”流露出作者内心的矛盾。 B.上片的最后表达作者了对人间的眷恋之情。

C.下片描绘作者深夜无眠、思念亲人的画面。 D.下片的最后表达作者对人间多些团圆的祝福。

4.对这首词的理解错误的一项是( C )

A.小序交待了写词时间和缘由。 B.全词围绕一个“月”字展开。

C.表达了渴望留在天宫的心愿。(何似在人间!) D.词中的情感由惆怅转向豁达。

5.对词的理解,不恰当的一项是( C )

A.“欲”“恐”两字流露了诗人矛盾复杂的内心情感。

B.“转”和“低”都是指月亮的移动,暗示夜已深沉。

C.“此事古难全”表达了作者对人生悲欢离合的失望。(悟透人生的对人生无奈的一种感叹)

D.“何事长向别时圆”含蓄表达了作者对子由的思念。

6.下列对这首词理解有误的一项是( D )

A.“明月几时有?把酒问青天。”苏轼将青天视为自己的朋友。

B.“转朱阁,低绮户,照无眠。”既写了动态的月,也写了月下离人。

C.这是一首中秋咏月兼怀亲人的意境悠远、感情深沉的抒情之作

D.这首词由幻想转化为超脱,以伤感转化为悲观的情绪结束全篇。(乐观)

7.下列咏月的诗句中,与“但愿人长久,千里共婵娟”有异曲同工之妙的一项是( D )

A.大漠沙如雪,燕山月如钩 B.举杯望明月,对影成三人。 C.野旷天低树,江清月近人。

D.海上生明月,天涯共此时 E.月出惊山鸟,时鸣春涧中 F.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠

初三古诗文复习(30)---《唐雎不辱使命》《渔家傲·秋思》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

①秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

②秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

(一)解释带点的词

①唐雎不辱使命 ②秦王使人谓安陵君曰

③安陵君其许寡人 ④秦王不说

⑤故不错意也 ⑥请广于君

(二)翻译句子

1. 大王加惠,以大易小,甚善

2虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易。

3安陵君因使唐雎使于秦。

4今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

5.安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?

(三)常识和内容理解

1.秦王企图用_ _的政治骗局不战而屈人之兵,由此引出唐雎 _一事。“ _”写出了这场外交斗争的结局。

2.下列理解不准确的一项是( )

A.开端写“易地不成,秦王不悦;唐雎出使,临危受命”。

B.发展部分写“秦王骄横狂妄;唐雎毫不畏惧”。

C.高潮部分写“秦王恼羞成怒,以天子之怒恫吓”。

D.结局部分写“唐雎以布衣之怒还击”,秦王折服。

3.下列说法错误的一项是( )

A.通过对话塑造了有胆有识的谋臣形象唐雎和骄横凶暴、阴险狡诈的君王形象秦王。

B.秦王向安陵君提出易地的骗局。安陵君委婉拒绝,并派唐雎出使秦国,意在修好。

C.唐雎同秦王进行两回合的斗争,先抵制秦王的骗局,接着以“士之怒”反击且付诸行动。

D.秦王“长跪而谢之”,表明唐雎在这场斗争中取得了胜利,秦王彻底放弃了他的野心。

4.列理解不准确的一项是( )

A.文章节奏紧凑,语言生动犀利,几乎全是对白,口吻神态惟妙惟肖。

B.用对白交代事情的起因、经过和结局,重点突出,层次清晰。

C.用对白展现了唇枪舌剑,表现人物的精神面貌,无不跃然纸。

D.用对白表现了安陵君的狡诈阴险,秦王的骄横无理,唐雎的沉着干练。

二.阅读下面诗词,回答问题

渔家傲·秋思 范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

1.解释词语

①塞下: ②千嶂: ③悠悠: ④征夫:

2.全词用语精炼传神。上片一个“ ”字,点明边塞战事吃紧;下片一个“ ”字,尽显征人无尽悲怆,间接点明季节的两个字是“ ”。

3.下面对这首词的理解,不恰当的一项是( )

A.“塞下秋来风景异”中“异”字,写出边塞秋天的景物与江南不同。

B.“千嶂里中的“千嶂”是指层峦叠嶂,很多山峰像壁障一样直立着。

C.“浊酒一杯家万里”形象地写出了戍守边关的将士们的思乡之情

D.“羌管悠悠霜满地”写出了边关虽寒冷,但有羌管鸣奏,生活并不艰苦。

4.对这首词的理解不正确的一项是( )

A.上阕描绘边地的荒凉景象。以“异”领起全篇,为下阙怀乡思归之情埋下伏线。

B.下阙写戍边战士思归的心情。扑不灭思乡情切和长期戍边而破敌无功的慨叹。

C.词中的白发老将军,正是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这种精神的写照.

D.这首词真实地表现了戍边将士热爱祖国,矢志保卫祖国的真情,毫无思人怀乡之意。

5.对这首词的了理解不正确的一项是( )

A.“边声”“角起”“千嶂”“孤城”等事物,把边地的荒凉景象表现得有声有色。

B.“人不寐”绾上结下,其中既有白发“将军”,又有落泪“征夫”。

C.“羌管悠悠”是“不寐”时之所见,“霜满地”是“不寐”时之所闻。

D.“人不寐”把上景下情联系在一起,内情外景达到了水乳交融的艺术境界。

6.对这首词的理解正确的一项是( )

A.“衡阳雁去无留意”一句是说,衡阳的大雁飞去,没有丝毫想留下来的意思。

B. 这首词通过“塞下”“长烟落日”“霜”等词语写出了边塞秋季的景色特点。

C.“人不寐,将军白发征夫泪”指士兵久戍不归,伤心落泪,使白发的将军无计可施。

D.这首词感情悲观而又消极,表达了将士们思念亲人和家乡的感情鲜明。

30.《唐雎不辱使命》《渔家傲 秋思》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

①秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

②秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

(一)解释带点的词

①唐雎不辱使命(辱没,辜负;任命) ②秦王使人谓安陵君曰(派遣)

③安陵君其许寡人(答应) ④)秦王不说(通“悦”,高兴)

⑤故不错意也(在意;错同“措”安放) ⑥请广于君(扩充,增广)

(二)翻译句子

1. 大王加惠,以大易小,甚善

大王施以恩惠,用大的交换小的,很好。

2虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易。

虽然如此,但我从先王那接受了封地,愿意始终守卫它,不敢交换。

3安陵君因使唐雎使于秦。

安陵君因此就派遣唐雎出使到秦国。

4今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领土,但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

5.安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?

安陵君从先王那里接受了封地而守护它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地(交换)呢?

(三)常识和内容理解

1.秦王企图用_易地_的政治骗局不战而屈人之兵,由此引出唐雎出使秦国_一事。“长跪而谢之_”写出了这场外交斗争的结局。

2.下列理解不准确的一项是( C )

A.开端写“易地不成,秦王不悦;唐雎出使,临危受命”。

B.发展部分写“秦王骄横狂妄;唐雎毫不畏惧”。

C.高潮部分写“秦王恼羞成怒,以天子之怒恫吓”。(秦王以武力恐吓,唐雎表示要与秦王同归于尽,是高潮)

D.结局部分写“唐雎以布衣之怒还击”,秦王折服。

3.下列说法错误的一项是( D )

A.通过对话塑造了有胆有识的谋臣形象唐雎和骄横凶暴、阴险狡诈的君王形象秦王。

B.秦王向安陵君提出易地的骗局。安陵君委婉拒绝,并派唐雎出使秦国,意在修好。

C.唐雎同秦王进行两回合的斗争,先抵制秦王的骗局,接着以“士之怒”反击且付诸行动。

D.秦王“长跪而谢之”,表明唐雎在这场斗争中取得了胜利,秦王彻底放弃了他的野心。(秦王只是为唐雎的话和行动所惊吓,他不会彻底放弃他的野心)

4.列理解不准确的一项是( D )

A.文章节奏紧凑,语言生动犀利,几乎全是对白,口吻神态惟妙惟肖。

B.用对白交代事情的起因、经过和结局,重点突出,层次清晰。

C.用对白展现了唇枪舌剑,表现人物的精神面貌,无不跃然纸。

D.用对白表现了安陵君的狡诈阴险,秦王的骄横无理,唐雎的沉着干练。(安陵君的委婉而坚定、知人善任)

二.阅读下面诗词,回答问题

渔家傲·秋思 范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

1.解释词语

①塞下:边界要塞之地,这里指当时的西北边疆②千嶂:层峦叠嶂。嶂,直立似屏障的山峰。

③悠悠:形容声音飘忽不定。 ④征夫:出征的士兵。

2.全词用语精炼传神。上片一个“闭”字,点明边塞战事吃紧;下片一个“泪”字,尽显征人无尽悲怆,间接点明季节的词语是“雁去” (限2个字)。。

3.下面对这首词的理解,不恰当的一项是( D )

A.“塞下秋来风景异”中“异”字,写出边塞秋天的景物与江南不同。

B.“千嶂里中的“千嶂”是指层峦叠嶂,很多山峰像壁障一样直立着。

C.“浊酒一杯家万里”形象地写出了戍守边关的将士们的思乡之情

D.“羌管悠悠霜满地”写出了边关虽寒冷,但有羌管鸣奏,生活并不艰苦。( “羌管悠悠霜满地”,写夜景,时间上是“长烟落日”的延续。深夜里传来了抑扬的羌笛声,大地上铺满了秋霜,耳闻目睹尽皆给人以凄清、悲凉之感)

4.对这首词的理解不正确的一项是( D )

A.上阕描绘边地的荒凉景象。以“异”领起全篇,为下阙怀乡思归之情埋下伏线。

B.下阙写戍边战士思归的心情。扑不灭思乡情切和长期戍边而破敌无功的慨叹。

C.词中的白发老将军,正是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这种精神的写照.

D.这首词真实地表现了戍边将士热爱祖国,矢志保卫祖国的真情,毫无思人怀乡之意。(戍边将士思念故乡,热爱祖国,矢志保卫祖国的真情)

5.对这首词的了理解不正确的一项是( C )

A.“边声”“角起”“千嶂”“孤城”等事物,把边地的荒凉景象表现得有声有色。

B.“人不寐”绾上结下,其中既有白发“将军”,又有落泪“征夫”。

C.“羌管悠悠”是“不寐”时之所见,“霜满地”是“不寐”时之所闻。(是“不寐”时之所闻,“霜满地”是“不寐”时之所见。)

D.“人不寐”把上景下情联系在一起,内情外景达到了水乳交融的艺术境界。

6.对这首词的理解正确的一项是( B )

A.“衡阳雁去无留意”一句是说,衡阳的大雁飞去,没有丝毫想留下来的意思。(飞往衡阳的大雁)

B. 这首词通过“塞下”“长烟落日”“霜”等词语写出了边塞秋季的景色特点。

C.“人不寐,将军白发征夫泪”指士兵久戍不归,伤心落泪,使白发的将军无计可施。(白发将军也有此情)

D.这首词感情悲观而又消极,表达了将士们思念亲人和家乡的感情鲜明。(这首词表达的思乡,建功立业的矛盾心情)

7.下列对这首词理解不准确的一项是( C )

A.这首词景中有情,情中有景,情景交融。 B.这首词上阕写景,下阕抒情,借景抒情。

C.这首词将直抒胸臆和借景抒情相结合。(没有直接抒情句子) D.词作抒发了壮志难酬、思乡忧国的情怀。

初三古诗文复习(31)---《唐雎不辱使命》《满江红》

作答时间:20分钟(附答案及详解)

一.阅读下文,回答问题

③秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

④秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(一)解释带点的词

①秦王怫然怒 ②布衣之怒 ③以头抢地耳

④若士必怒 ⑤长跪而谢之曰 ⑥寡人谕矣

(二)翻译句子

1.公亦尝闻天子之怒乎?

2. 此三子者,皆布衣之士也。

3.若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也

4.秦王色挠,长跪而谢之曰

5.而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

(三)常识和内容理解

1.下列告句说法正确的一项是( )

A.《战国策》是西汉末年刘向编的,共三十二篇十二策。B.“寡人”是古代帝王的敬称。

C.“岂直五百里哉”的“哉”是现代汉语“吗”的意思。D.唐雎列举了四个平民中的有志之士的发怒。

2.下列理解不准确的一项是( )

A.第一段写唐雎临危受命,是出使的原因,也是矛盾的产生。

B.第二段写秦王责备安陵君;唐雎据理力争,是矛盾发展。

C.第三段写秦王以武力恐吓,唐雎就与秦王拼命,是矛盾高潮。

D.第四段写秦王为唐雎折服,唐雎不辱使命,是矛盾的结局。

3.下列理解不准确的一项是( )

A. 以“易地”起论,至“长跪而谢”,围绕着安陵君国土的“易”与“不易”展开。

B.通过“天子之怒”和“布衣之怒”的波澜起伏,展开了唇枪舌剑的激烈论战。

C.塑造了唐雎能言善辩、忠君爱国的形象,勾勒了秦王虚伪、骄横、凶暴的丑恶面目。

D反抗强暴、维护国家领土和主权的正义力量是不可战胜的,这是唐雎战胜强秦的精神力量。

4..斗争过程中,唐雎十分讲究说话的技巧,下列理解有误的一项是( )

A. “巧”在言辞委婉,言之有“节”上,如“安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也”。

B. “巧”在针锋相对,言之有“据”上,如“夫专诸之刺王僚也……怀怒未发,休祲降于天”。

C. “巧”在以行证言,言之有“力”上,如“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素”。

D. 善于抓对方的弱点,从“道义”和“威力”两方面,针锋相对,据理力争,从而不辱使命。

二.阅读下面诗词,回答问题

满江红 秋瑾

小住京华,早又是中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作娥眉,殊未屑! 身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

1.解释下列词语

①拭: ②徒: ③娥眉:

④殊: ⑤未屑: ⑥列:

2.下列对这首词的理解不准确的一项是( )

A.上阕第一至四句点明地点和时间,更表明了秋光、秋容之美。

B.上阕第五至八句从历史想到如今的家乡状况都高兴不起来。

C.下阕第一至六句表明虽身为女子却有忠肝义胆和刚烈意志。

D.下阕第七、八句表明有谁知道自己世俗的想法及革命意志呢。

3下列对词作理解准确的一项是( )

A. 这词是作者秋瑾在1903年中秋节的述怀之作 B.“四面歌残终破楚”用了白居易《琵琶行》的典故

C.“何处觅知音,青衫湿”用了《史记》的典故 D.“为篱下,黄花开遍”,化用李白和李清照的诗句

4.下列句子对本诗理解有误的一句是( )

A.《满江红》作于1903年,作者是中国民主主义革命著名活动家,妇女解放运动先驱秋瑾。

B.“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”将身不为男儿,心却不让须眉的苦闷表达得淋漓尽致。

C. “苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”表明作者虽过着贵妇人的生活却对此并不留意,反而加以蔑视。

D.《满江红》是题目,作者秋瑾,别号“易安居士”,是浙江绍兴人,中国民主革命烈士。

5.下列对这首词的理解不准确的一项是( )

A.上阕写秋光虽美,但内心高兴不起来。“秋容如拭”用拟人的手法,把秋天比拟为美丽浓艳的女人。

B.作为革命者,尽管“秋容如拭”,但没有欣赏美景的闲情逸致,心中装的全是如火如荼的革命风云。

C.下阕写尽管内心如火,壮志如刚,但却有不被人理解的苦闷与沉痛,诗人愿承担一切磨难选择革命。

D.词的基调低沉哀痛,语言刚健清新,情景交融,曲折地反映了革命者参加革命前复杂矛盾的心情。

31.《唐雎不辱使命》《满江红》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

③秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

④秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(一)解释带点的词

①秦王怫然怒(愤怒的样子) ②布衣之怒(平民) ③以头抢地耳(碰,撞)

④若士必怒(如果;一定) ⑤长跪而谢之曰(道歉) ⑥寡人谕矣(明白,懂得)

(二)翻译句子

1.公亦尝闻天子之怒乎?

您曾听说过天子发怒吗?

2. 此三子者,皆布衣之士也。

这三个人都是出身平民的有胆识有才能的人。

3.若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也

如果有胆识有才能的人一定要发怒,就会让两个人的尸体倒下,血流五步,天下百姓都要穿白色丧服,现在这个时候就是这样。

4.秦王色挠,长跪而谢之曰

秦王面露胆怯之色,直身跪着向唐雎道歉说。

5.而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

但安陵却凭借五十里的土地生存下来的原因,只是因为有先生您啊!

(三)常识和内容理解

1.下列告句说法正确的一项是( C )

A.《战国策》是西汉末年刘向编的,共三十二篇十二策。B.“寡人”是古代帝王的敬称。

C.“岂直五百里哉”的“哉”是现代汉语“吗”的意思。D.唐雎列举了四个平民中的有志之士的发怒。

2.下列理解不准确的一项是( C )

A.第一段写唐雎临危受命,是出使的原因,也是矛盾的产生。

B.第二段写秦王责备安陵君;唐雎据理力争,是矛盾发展。

C.第三段写秦王以武力恐吓,唐雎就与秦王拼命,是矛盾高潮。(唐雎表示要与秦王同归于尽,未进行)

D.第四段写秦王为唐雎折服,唐雎不辱使命,是矛盾的结局。

3.下列理解不准确的一项是( C )

A. 以“易地”起论,至“长跪而谢”,围绕着安陵君国土的“易”与“不易”展开。

B.通过“天子之怒”和“布衣之怒”的波澜起伏,展开了唇枪舌剑的激烈论战。

C.塑造了唐雎能言善辩、忠君爱国的形象,勾勒了秦王虚伪、骄横、凶暴的丑恶面目。(唐雎威武不屈、见义勇为/有胆有识、不畏强暴、勇于献身的形象)

D反抗强暴、维护国家领土和主权的正义力量是不可战胜的,这是唐雎战胜强秦的精神力量。

4..斗争过程中,唐雎十分讲究说话的技巧,下列理解有误的一项是( C )

A. “巧”在言辞委婉,言之有“节”上,如“安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也”。

B. “巧”在针锋相对,言之有“据”上,如“夫专诸之刺王僚也……怀怒未发,休祲降于天”。

C. “巧”在以行证言,言之有“力”上,如“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素”。

“若士必怒……天下缟素,今日是也。”挺剑而起”。)

D. 善于抓对方的弱点,从“道义”和“威力”两方面,针锋相对,据理力争,从而不辱使命。

二.阅读下面诗词,回答问题

满江红 秋瑾

小住京华,早又是中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作娥眉,殊未屑! 身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

1.解释下列词语

①拭:擦 ②徒:空,徒然 ③娥眉:美女的代称,这里指女子。

④殊:很,甚 ⑤未屑:不屑,轻视 ⑥列:属类,范围。

2.下列对这首词的理解不准确的一项是( D )

A.上阕第一至四句点明地点和时间,更表明了秋光、秋容之美。

B.上阕第五至八句从历史想到如今的家乡状况都高兴不起来。

C.下阕第一至六句表明虽身为女子却有忠肝义胆和刚烈意志。

D.下阕第七、八句表明有谁知道自己世俗的想法及革命意志呢。(批评一些凡夫俗子的短浅,表明自己的革命意志)

3.下列对词作理解准确的一项是( A )

A. 这首词是作者秋瑾在1903年中秋节的述怀之作。

B.“四面歌残终破楚”用了白居易《琵琶行》的典故。(用了《史记。项羽本纪》中的典故)

C.“何处觅知音,青衫湿”用了《史记》中的典故 。 (用了白居易《琵琶行》的典故)

D.“为篱下,黄花开遍”,化用李白和李清照的诗句(化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句)

4.下列句子对本诗理解有误的一句是( D )

A.《满江红》作于1903年,作者是中国民主主义革命著名活动家,妇女解放运动先驱秋瑾。

B.“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”将身不为男儿,心却不让须眉的苦闷表达得淋漓尽致。

C. “苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”表明作者虽过着贵妇人的生活,但对此并不留意,反而加以蔑视。

D.《满江红》是题目,作者秋瑾,别号“易安居士”,是浙江绍兴人,中国民主革命烈士。(满江红是词牌名,别号是鉴湖女侠)

5.下列对这首词的理解不准确的一项是( D )

A.上阕写秋光虽美,但内心高兴不起来。“秋容如拭”用拟人的手法,把秋天比拟为美丽浓艳的女人。

B.作为革命者,尽管“秋容如拭”,但没有欣赏美景的闲情逸致,心中装的全是如火如荼的革命风云。

C.下阕写尽管内心如火,壮志如刚,但却有不被人理解的苦闷与沉痛,诗人愿承担一切磨难选择革命。

D.词的基调低沉哀痛,语言刚健清新,情景交融,曲折地反映了革命者参加革命前复杂矛盾的心情。(词的基调高昂,语言沉痛悲壮)

初三古诗文复习(32)《送东阳马生序》《十五从军行》

作答时间:20分钟(附答案及详解)

一.阅读下文,回答问题

①余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道 。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

②当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。 今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?(一)解释带点的词

①以中有足乐者 ②走送之 ③媵人持汤沃灌

④尝趋百里外 ⑤当余之从师也 ⑥况才之过于余者乎

⑦色愈恭,礼愈至 ⑧主人日再食 ⑨穷冬烈风

(二)翻译句子

1.家贫,无从致书以观。

2.手自笔录,计日以还

3.天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠

4.当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。

5.今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列。

(三)常识和内容理解

1.作者幼时借书抄书来读,其原因是“ ”和“ ”之间的矛盾来决定的。

2.用两个字概括作者求学的经历,应是文章的“ ?”字和“? ?”字。全文的总领句是“ ”;全文的主旨句是“ ”。

3.下列理解错误的一项是 ( )

A. “以是人多以书假余,余因得遍观群书”是因为我守信用,按时还书。

B.从第一段看,我最终能学业有成的原因是刻苦好学,博览群书和虚心请教。

C.“天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸”表现宋濂勤学苦读,不畏艰难的品质。

D.“余立侍左右…俟其欣悦,则又请焉。”用反衬的手法,突出写老师的严厉。

4.下列理解错误的一项是 ( )

A.前两段主要写我求学的事,现身说法是要增强作品感染力和教育作用。

B.第二段主要采用了对比的手法来突出我“勤且艰”的好学精神,增强文章说服力。

C.“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”告诉我们刻苦学习的精神是值得我们学习的

D.前两段写作者求学的艰难:幼年抄书之艰;成年叩问之勤;求师奔走之劳;住读生活之苦。

二.阅读下面诗词,回答问题

十五从军行 两汉:佚名

十五从军征,八十始得归。道逢乡里人,家中有阿谁?遥看是君家,松柏冢累累。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁?出门东向看,泪落沾我衣。

1.解释下列词语

①冢: ②累: ③窦:

④持: ⑤一时: ⑥贻:

2.诗中写老兵家中破败景象的诗句是: 。

3.对《十五从军征》中的内容解说不正确的一项是( )

A.诗的开头两句概括老兵六十五年戎马倥偬的生活和所受苦难之深。

B.中间十二句写老兵返家后看到家园已变成一片废墟的凄惨景象。

C.最后写老兵“出门东向看”,做好饭后有意识地到门口张望,盼家人回来吃团圆饭。

D.诗歌控诉了战乱和不合理的兵役制给人民带来的灾难,反映了兵连祸结的社会现实。

4.对《十五从军征》艺术表现手法方面的解说有误的一项是( )

A.整首诗内容取舍剪裁得当,结构布局严谨,独具匠心。

B.诗歌没正面描写战争的残酷,而从老兵回乡后所见所感,侧面反映战争给人民带来的灾难。

C.这诗语言质朴,不尚雕饰,以短小的篇幅反映深刻的主题,收到了“意在言外”的艺术效果。

D.运用白描手法,着重刻画人物的言行与心理,环境描写只是起到辅助性的作用。

5.下列理解不正确的一项是 ( )

A.乐府,本义是指音乐机关。它所收集演唱的诗歌称为乐府诗。

B.这首诗描绘了一位“少小离家老大回”的老兵的悲哀与伤痛。

C.老兵出门张望与老泪纵横的细节凸显其悲痛欲绝的茫然之情。

D.诗以浓墨重彩描绘了一个应征多年的老兵回乡后的见闻。

6.下列对诗歌理解不正确的一项是 ( )

A.全诗虽然没有直接描写战争的诗句,却写出了战争的残酷。

B.全诗围绕老兵的返乡经历及其情感变化谋篇结构,巧妙自然。

C.全诗运用白描手法,以哀景写哀情,语言质朴,情真意切。

D.全诗的叙事线索是从十五岁少年出征起到八十岁老泪纵横止。

32.《送东阳马生序》《十五从军行》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

①余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道 。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

②当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。 今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?(一)解释带点的词

①以中有足乐者(值得,够得上)②走送之( 跑 ) ③媵人持汤沃灌(热水,开水)

④尝趋百里外(快步走) ⑤当余之从师也(求学于)) ⑥况才之过于余者乎(超过)

⑦色愈恭,礼愈至(周到) ⑧主人日再食(两次;给……吃,供养) ⑨穷冬烈风( 极 )

(二)翻译句子

1.家贫,无从致书以观。

家里贫穷,没有办法得到书来看。

2.手自笔录,计日以还

亲手用笔抄写,计算着约定的日子按期归还。

3.天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠

冬天特别寒冷时,砚台里的墨汁都结成坚冰,手指冻得不能弯曲和伸直,也不敢放松抄录书。

4.当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。

当我从师求学的时候,背着书箱,拖着鞋子行走在深山大谷里。

5.今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列。

现在我虽然年老,没有什么成就,犹且所幸参与到君子的行列里。

(三)常识和内容理解

1.作者幼时借书抄书来读,其原因是“嗜学 ”和“家贫”之间的矛盾来决定的。

2.用两个字概括作者求学的经历,应是文章的“勤?”字和“?艰?”字。全文的总领句是“余幼时即嗜学”;全文的主旨句是“盖余之勤且艰若此”。

3.下列理解错误的一项是 ( D )

A. “以是人多以书假余,余因得遍观群书”是因为我守信用,按时还书。

B.从第一段看,我最终能学业有成的原因是刻苦好学,博览群书和虚心请教。

C.“天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸”表现宋濂勤学苦读,不畏艰难的品质。

D.“余立侍左右…俟其欣悦,则又请焉。”用反衬的手法,突出写老师的严厉。(突出了我求师的艰难)。

4.下列理解错误的一项是 ( D )

A.前两段主要写我求学的事,现身说法是要增强作品感染力和教育作用。

B.第二段主要采用了对比的手法来突出我“勤且艰”的好学精神,增强文章说服力。

C.“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”告诉我们刻苦学习的精神是值得我们学习的

D.前两段写作者求学的艰难:幼年抄书之艰;成年叩问之勤;求师奔走之劳;住读生活之苦。(成年叩问之难)

二.阅读下面诗词,回答问题

十五从军行 两汉:佚名

十五从军征,八十始得归。道逢乡里人,家中有阿谁?遥看是君家,松柏冢累累。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁?出门东向看,泪落沾我衣。

1.解释下列词语

①冢:坟墓。 ②累:众多的样子。 ③窦:洞穴

④持:拿着 ⑤一时:一会儿。 ⑥贻:送给。

2.诗中写老兵家中破败景象的诗句是:兔从狗窦入,雉从梁上飞。中庭生旅谷,井上生旅葵

3.对《十五从军征》中的内容解说不正确的一项是( C )

A.诗的开头两句概括老兵六十五年戎马倥偬的生活和所受苦难之深。

B.中间十二句写老兵返家后看到家园已变成一片废墟的凄惨景象。

C.最后写老兵“出门东向看”,做好饭后有意识地到门口张望,盼家人回来吃团圆饭。(应为“下意识”地到门口张望。)

D.诗歌控诉了战乱和不合理的兵役制给人民带来的灾难,反映了兵连祸结的社会现实。

4.对《十五从军征》艺术表现手法方面的解说有误的一项是( D )

A.整首诗内容取舍剪裁得当,结构布局严谨,独具匠心。

B.诗歌没正面描写战争的残酷,而从老兵回乡后所见所感,侧面反映战争给人民带来的灾难。

C.这诗语言质朴,不尚雕饰,以短小的篇幅反映深刻的主题,收到了“意在言外”的艺术效果。

D.运用白描手法,着重刻画人物的言行与心理,环境描写只是起到辅助性的作用。(诗中的环境描写很好地突出了征战带来的家破人亡的祸端,深化了主题,这一作用就不再是辅助性的)

5.下列理解不正确的一项是 ( D )

A.乐府,本义是指音乐机关。它所收集演唱的诗歌称为乐府诗。

B.这首诗描绘了一位“少小离家老大回”的老兵的悲哀与伤痛。

C.老兵出门张望与老泪纵横的细节凸显其悲痛欲绝的茫然之情。

D.诗以浓墨重彩描绘了一个应征多年的老兵回乡后的见闻。(回乡途中与到家后的悲惨情景)

6.下列对诗歌理解不正确的一项是 ( D )

A.全诗虽然没有直接描写战争的诗句,却写出了战争的残酷。

B.全诗围绕老兵的返乡经历及其情感变化谋篇结构,巧妙自然。

C.全诗运用白描手法,以哀景写哀情,语言质朴,情真意切。

D.全诗的叙事线索是从十五岁少年出征起到八十岁老泪纵横止。(不是叙事线索。全诗突出描写了“十五从军征,八十始得归”的老士兵的形象)

初三古诗文复习(33)《送东阳马生序》《白雪歌送武判官归京》

作答时间:20分钟(附答案及详解)

一.阅读下文,回答问题

③今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(一)解释加点词

①望之蔚然( ) ②峰回路转 ( ) ③临于泉上者( )

④名之者谁( )⑤太守自谓也( ) ⑥饮少辄醉( )

⑦醉翁之意( )⑧得之心而寓之酒也( )⑨佳木秀而繁阴( )

(二)句子翻译

1.望之蔚然而深秀者,琅琊也。

2.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

3.山水之乐,得之心而寓之酒也。

4.日出而林霏开,云归而岩穴暝

5..晦明变化者,山间之朝暮也。

(三)常识和内容理解

1.第一段中的醉翁是指 ,我们还学过他的文章《 》

2.第一段由“ ”起笔,依次写了 →琅琊→ →醉翁亭,是按 的顺序展开。

3.从“ ”一句可见作者不胜酒力,但其将“ ”寄托在酒中,表明其“乐”中带有淡淡的忧思。

4.第一段写出景物“ ”、“ ”、“ ”的特点,由“山”到“人”,点出本文主旨“ ”。

5.下列理解不正确的一项是( )

A.第一段由“醉翁亭”引出全文的中心词“乐”字。

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”点明了文章主旨。

C.“醉翁之意不在酒”现常指本意不在此处而是另有所图。

D.“太守”是文章作者,即建造醉翁亭和给亭子命名的人。

6.下列对选文内容理解正确的一项是( )

A.第①段中介绍了醉翁亭的秀丽风景以及交代自己建造醉翁亭这件事。

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”表达了作者寄情山水的情怀。

C.第②段仅从“四时之景不同”这个方面表现山水之乐“乐亦无穷”。

D.第②段“风霜髙洁”“水落石出”写出了山间四季景色的特点。

二.阅读下面诗词,回答问题

归园田居(其三) 陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

???? 道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

1.解释词语:

①南山: ②荒秽: 荷:

2.这首诗表达了诗人对 生活的热爱之情。

3.这首诗从内容上可分为劳动的地点及结果、 、 三层意思。

4.下列理解不恰当的一项是( )

A.开头两句交代劳作的地点和劳作的成果。B.三四句暗示耕作的艰辛和心里的快乐。

C.五六句进一步写田园荒芜,归耕艰辛。D.最后两句表达诗人希望有好收成的美好愿望

5.对这首诗的理解不正确的一项是( )

A.第二句中“盛”与“稀”成对比,突出南山下土地的荒芜,侧面写出诗人的灰心丧气。

B.三四句写一早去除草,到黄昏月出才荷锄回家。截取两个片段,归纳一天劳动的辛苦。

C.五六句承上,描绘了道路狭窄,草木丛生,夕露沾衣的画面,写出诗人垦荒劳动的艰辛。

D.最后两句卒章显志,抒发感慨,表达诗人向往田园生活,不愿与世俗同流合污的意愿。

25.《醉翁亭记》《归园田居》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(一)解释加点词

①望之蔚然(茂盛的样子) ②峰回路转 (曲折,回环) ③临于泉上者(居高而下)

④名之者谁(命名,给…取名)⑤太守自谓也(称) ⑥饮少辄醉(就)

⑦醉翁之意(情趣,意趣)⑧得之心而寓之酒也(领会;寄托)⑨佳木秀而繁阴(茂盛)

(二)句子翻译

1.望之蔚然而深秀者,琅琊也。

远远望过去那树木茂盛、景色幽深秀丽的地方就是琅琊山。

2.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

有座亭子四角翘起像鸟儿展翅紧靠在泉边的,就是醉翁亭(翼然、临、判断句式)

3.山水之乐,得之心而寓之酒也。

欣赏山水美景的乐趣,是领会在心里而寄托在酒上。

4.日出而林霏开,云归而岩穴暝

那太阳出来,树林里的雾气就消散;烟云聚拢,岩谷山洞便昏暗。

5..晦明变化者,山间之朝暮也。

阴暗明亮交替变化的,是山中的早晨和傍晚。

(三)常识和内容理解

1.第一段中的醉翁是指 欧阳修 ,我们还学过他的文章《 卖油翁 》

2.第一段由“环滁皆山”起笔,依次写了西南诸峰→琅琊→酿泉→醉翁亭,是按从远景到近景(从远到近) 的顺序展开。

3.从“饮少辄醉”一句可见作者不胜酒力,但其将“山水之乐”寄托在酒中,表明其“乐”中带有淡淡的忧思。

4.第一段写出景物“美”、“秀”、“深”的特点,由“山”到“人”,点出本文主旨“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也 ”。

5.下列理解不正确的一项是( D )

A.第一段由“醉翁亭”引出全文的中心词“乐”字。

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”点明了文章主旨。

C.“醉翁之意不在酒”现常指本意不在此处而是另有所图。

D.“太守”是文章作者,即建造醉翁亭和给亭子命名的人。(作亭者谁?山之僧智仙也)

6.下列对选文内容理解正确的一项是( B )

A.第①段中介绍了醉翁亭的秀丽风景以及交代自己建造醉翁亭这件事。(建造者不是诗人,而是山僧智仙)

B.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”表达了作者寄情山水的情怀。

C.第②段仅从“四时之景不同”这个方面表现山水之乐“乐亦无穷”。(乐亦无穷的是四时之景,包含四季和朝晚之景)

D.第②段“风霜髙洁”“水落石出”写出了山间四季景色的特点。(风霜是秋季景色,水落是秋冬季景色)

二.阅读下面诗词,回答问题

归园田居(其三) 陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

???? 道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

1.解释词语:

①南山:指庐山 ②荒秽:指豆苗里的杂草(秽:肮脏。这里指田中杂草)③荷:扛着

2.这首诗表达了诗人对 田园 生活的热爱之情。

3.这首诗从内容上可分为劳动的地点及结果、劳作的艰辛、作者的志趣 三层意思。

4.下列理解不恰当的一项是( D )

A.开头两句交代了劳作的地点和劳作的成果。B.第三四句暗示耕作的艰辛和心里的快乐。

C.第五六句进一步写田园荒芜,归耕艰辛。 D.最后两句表达诗人希望有个好收成的美好愿望。(“愿无违”深层含义是不要和归隐的初衷相违背)

5.对这首诗的理解不正确的一项是( A )

A.第二句中“盛”与“稀”成对比,突出南山下土地的荒芜,侧面写出诗人的灰心丧气。(“种豆南山下,草盛豆苗稀”交代了作者躬耕劳动的生活的情况,为后面的“但使愿无违”表达做铺垫,这里并不是表现出诗人的“灰心丧气”)

B.三四句写一早去除草,到黄昏月出才荷锄回家。截取两个片段,归纳一天劳动的辛苦。

C.五六句承上,描绘了道路狭窄,草木丛生,夕露沾衣的画面,写出诗人垦荒劳动的艰辛。

D.最后两句卒章显志,抒发感慨,表达诗人向往田园生活,不愿与世俗同流合污的意愿。

初三古诗文复习(26)---《醉翁亭记》《观书有感》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(一)解释加点词的意思

①野芳发而幽香( ) ②伛偻提携 ( ) ③临溪而渔( )

④酿泉为酒( ) ⑤杂然而前陈者( ) ⑥泉香而酒洌( )

⑦觥筹交错( ) ⑧不知太守之乐其乐也( )⑨太守谓谁( )

(二)句子翻译

1.野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

2.山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

3.苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

4.人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

5.醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

(三)常识和内容理解

1.课文第③段描写了“太守宴请”的场景外,还描写了三个场景 ① ;

② ;③ 。

2.文中游人的“乐”指: ;太守的“乐”指: 。

3.点明全文主旨的句子: 。

4.写出醉翁言在此而意在彼的情趣的两句是: 。

5、对课文第③④段内容理解最恰当的一项( )

A.太守为丝竹之声美而陶醉。 B.太守为游山且宴请而陶醉。

C.太守宴请行者宾客而陶醉。 D.表现太守与民同乐的情怀。

6、太守因何而乐?下列说法正确的一项是( )

A.太守因宾客从而乐 B.太守因禽鸟乐而乐

C.太守因述以文而乐 D.太守因人之乐而乐

8.下列说法不正确的一项是( )

A. 欧阳修是“唐宋八大家”之一。 B. 欧阳修号“醉翁”“六一居士”。

C. 本文选自《欧阳修全集 》。 D.《卖炭翁》也是欧阳修的作品。

二.阅读下面诗词,回答问题

观书有感 其二【宋】朱熹

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。

1.词语解释

①艨艟: ②向来: ③中流: ④枉:

2.这是一首借助形象说理的诗。这首诗是借助_ 形象,让读者去体会与_ 有关的道理。

3.诗中揭示哲理的两句是:_ _。这首诗告诉我们: __。

4.下列对这首诗的分析不恰当的一项是( )

A.诗作者是从自然界中捕捉形象,来谈“观书”的体会。

B.前两句诗人以水涨舰轻为例,目的是要揭示一种哲理。

C.后两句提示人们要认识读书由量变到质变的重大意义。

D.“艨艟巨舰”借喻书中难题,紧扣“观书有感”的题意。

5.下列对这首诗的分析不恰当的一项是 ( )

A.“艨艟巨舰一毛轻”用夸张手法来表现春水的威力。

B.后两句提示人们如果违反规律,干劲再大也是枉然。

C.诗歌借助泛舟来让读者去体会与学习有关的道理。

D.诗歌强调读书只有讲究方法,才能不白费力气。

26.《醉翁亭记》《观书有感》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(一)解释加点词的意思

①野芳发而幽香(花;盛开) ②伛偻提携 (牵扶,这里指儿童) ③临溪而渔(来到)

④酿泉为酒( 酿造 ) ⑤杂然而前陈者(交错的样子;陈列,摆开) ⑥泉香而酒洌(清)

⑦觥筹交错(酒杯;酒筹)⑧不知太守之乐其乐也(以…为乐) ⑨太守谓谁( 是 )

(二)句子翻译

1. 野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

野花开放散发出清幽的香味;好的树木枝叶茂盛,形成浓密的绿荫

2.山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

山中野味野菜,错杂地摆放在大家面前的场面,是太守在宴请宾客。

3.苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

容颜苍老,头发花白,醉醺醺地坐在宾客中间,那是太守喝醉了。

4.人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

宾客们懂得跟从太守游山的快乐,却不懂得太守是把众人的快乐作为快乐。

5.醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

醉了能够同大家一起欢乐,醒来能用文章记述这乐事的人,是太守。

(三)常识和内容理解

1.课文第③段描写了“太守宴请”的场景外,还描写了三个场景 ①滁人游也 ②众宾欢也③太守醉也 。

2.文中游人的“乐”指:跟随太守游山之乐(游山之乐、观赏自然山水之乐);太守的“乐”指:与民同乐(以百姓之乐而乐)。

3.点明全文主旨的句子:人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也 。

4.写出醉翁言在此而意在彼的情趣的句子是:醉翁之意不在酒,在乎山水之间也 。

5、对课文第③④段内容理解最恰当的一项( D )

A.太守为丝竹之声美而陶醉。 B.太守为游山且宴请而陶醉。

C.太守宴请行者宾客而陶醉。 D.表现太守与民同乐的情怀。

6、太守因何而乐?下列说法正确的一项是( D )

A.太守因宾客从而乐 B.太守因禽鸟乐而乐

C.太守因述以文而乐 D.太守因人之乐而乐

8.下列说法不正确的一项是( D )

A. 欧阳修是“唐宋八大家”之一。 B. 欧阳修号“醉翁”“六一居士”。

C. 本文选自《欧阳修全集 》。 D.《卖炭翁》也是欧阳修的作品。

二.阅读下面诗词,回答问题

观书有感 其二【宋】朱熹

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。

1.词语解释

①艨艟:古代战船,这里指大船 ②向来:从前,往昔③中流:河流的中心④枉:白白地,徒然

2.这是一首借助形象说理的诗。这首诗是借助_行船(或泛舟)形象,让读者去体会与_学习(或读书) 有关的道理。

3.诗中揭示哲理的两句是:_向来枉费推移力,此日中流自在行_。这首诗告诉我们:刻苦勤学,锲而不舍,达到根底厚实,博古通今,做起事来就会得心应手,纵横如意_。_

4.下列对这首诗的分析不恰当的一项是( D )

A.诗作者是从自然界中捕捉形象,来谈“观书”的体会。

B.前两句诗人以水涨舰轻为例,目的是要揭示一种哲理。

C.后两句提示人们要认识读书由量变到质变的重大意义。

D.“艨艟巨舰”借喻书中难题,紧扣“观书有感”的题意。(不仅只是书中难题,还包括其他难懂的问题)

5.下列对这首诗的分析不恰当的一项是 ( D )

A.“艨艟巨舰一毛轻”用夸张手法来表现春水的威力。

B.后两句提示人们如果违反规律,干劲再大也是枉然。

C.诗歌借助泛舟来让读者去体会与学习有关的道理。

D.诗歌强调读书只有讲究方法,才能不白费力气。(强调读书的重要性,读到一定程度,就会有量变到质变,以前难懂的问题突然间豁然开朗了,理解、认识一下子提高了,内心感到轻松愉悦)

初三古诗文复习(27)---《湖心亭看雪》《十一月四日风雨大作》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

湖心亭看雪

①崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

②到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(一)解释下列带点的词

①更定( ) ?②湖中人鸟声俱绝( ) ③余拏一小舟( )

④拥毳衣炉火( ) ⑤独往湖心亭看雪( ) ⑥焉得更有此人( ) ⑦余强饮三大白而别( ) ⑧客此( ) ⑨ 及下船( )

(二)翻译句子

①雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

②大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

③湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

④湖中焉得更有此人!

⑤莫说相公痴,更有痴似相公者!

⑥是日更定,余拏一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

(三)常识和内容理解

1.本文出自《 》,作者是明末清初的文学家 。

2.叙事是行文的线索,须用俭省的笔墨交代,如文中写“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,交待了作者的游踪。

3..作者写看雪的时间、地点、天气状况的句子是: 。

4.点明主旨的句子: 。

5.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.“独往湖心亭看雪”中的“独”字充分表现了作者高洁情怀和不随流俗的生活方式。

B.结尾引用舟子的话饱含对“痴”字的称赞,以天涯遇知音的愉悦化解了淡淡的愁绪。

C.文中见知已而大喜的是“客”,喃喃言雪夜游湖之“痴”的是“舟子”,旁观者是“余"。

D.游记中,作者的态度似乎只静静地观赏,静静地体味,却深深有会于心而难以言说。

6.下列对文中量词的理解,不正确的一项是( )

A.“痕”写出雪后长堤给人粗大的壮美之感。

B.“点”写出雪后湖心亭在白茫茫的西湖中的形状。

C.“芥”写出扁舟漂浮在雪后湖面上极轻极淡之感

D.“粒”写出人在天地自然中的渺小之感。

7.对“长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已”理解错误的一项是( )

A. 这句采用了由大到小,由远到近的描写顺序,递次微缩,使人物显得越来越小。

B. 形象地写出大雪后长堤、亭子、小舟及舟人的状貌,又突出天地的广阔和人物的渺小。

C. 运用对比、夸张、排比、比喻、对偶等修辞,创造出一幅淡墨山水画,令人叹为观止。

D. 量词的运用达到了出神入化的境界,营造出一个物我合一的境界,历来为人称道。

二.阅读下面诗词,回答问题

十一月四日风雨大作 陆游

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

1.解释词语

①僵卧 ②不自哀:_ _③夜阑:

2.这首诗的后两句,巧借自然界的风雨把现实与 自然地联系起来,借此抒发 之情。

3.“僵卧孤村”写出了作者 ___的生活现状。

4.理解不恰当的一项是( )

A.“不自哀”表现诗人对复国大业仍充满信心。 B.“轮台”借指诗人渴望抗金卫国的地方。

C.最后两句以梦的形式再现了诗人的志向 D.本诗伤感悲凉,抒发了诗人爱国主义情怀

5.首诗的赏析,不正确的一项是( )

A、由于“僵卧孤村”,而且风雨大作,所以诗人情不自禁地哀叹连连。

B、“风吹雨”既写实,扣题“风雨大作”,又象征了南宋朝廷风雨飘摇。

C、诗中两次写到了北疆战事,但都是诗人的意想,并非身临疆场。

D、全诗奔放雄沉而又略带苍凉,爱国之情,感有肺腑。

6.游的《十一月四日风雨大作》一诗品析有误的一项是( )

A、一、二句集中在“思”字上,表达了诗人希望报效祖国的爱国之情。

B、三、四句集中在“梦”字上,幻化出的是诗人魂牵梦绕的情境。

C、全诗大气磅礴,风格豪迈悲壮,格调积极向上,具有强烈的感染力。

D、“僵卧”是老迈境况,“孤村”是与世隔绝的状态,写出了作者怀才不遇的凄凉情景。

27.《湖心亭看雪》《十一月四日风雨大作》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

湖心亭看雪

①崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

②到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(一)解释下列带点的词

①更定( 完了,结束 ) ?②湖中人鸟声俱绝(消失 ) ③余拏一小舟(撑,划 )

④拥毳衣炉火(鸟兽的细毛) ⑤独往湖心亭看雪(独自) ⑥焉得更有此人( 哪能 ) ⑦余强饮三大白而别( 指酒杯 ) ⑧客此( 客居 ) ⑨ 及下船(等到 )

(二)翻译句子

①雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

弥漫着水白汽凝结成冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。

②大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

接连下了三天大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。

③湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

湖上比较清晰的影子,只有一道(淡淡的)长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶扁舟,舟中的两三粒人影罢了。

④湖中焉得更有此人!

湖里哪能还有这样的人!(想不到湖中还会有这样的人!)

⑤莫说相公痴,更有痴似相公者!

不要说相公您痴,还有和您一样痴的人呢!

⑥是日更定,余拏一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

这一天五更过后,我撑一条小船,裹着裘皮衣服,带火炉,独自前往湖心亭看雪。

(三)常识和内容理解

1.本文出自《 陶庵梦忆 》,作者是明末清初的文学家 张岱 。

2.叙事是行文的线索,须用俭省的笔墨交代,如文中写“崇祯五年十二月,余住西湖”,“是日更定,余拿一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪”,“到亭上”,“及下船”,交待了作者的游踪。

3.作者写看雪的时间、地点、天气状况的句子是:崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

4.点明主旨的句子: 舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

5.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( C )

A.“独往湖心亭看雪”中的“独”字充分表现了作者高洁情怀和不随流俗的生活方式。

B.结尾引用舟子的话饱含对“痴”字的称赞,以天涯遇知音的愉悦化解了淡淡的愁绪。

C.文中见知已而大喜的是“客”,喃喃言雪夜游湖之“痴”的是“舟子”,旁观者是“余"。(我是雪夜游湖之人)

D.游记中,作者的态度似乎只静静地观赏,静静地体味,却深深有会于心而难以言说。

6.下列对文中量词的理解,不正确的一项是( A )

A.“痕”写出雪后长堤给人粗大的壮美之感。(细长的唯美感)

B.“点”写出雪后湖心亭在白茫茫的西湖中的形状。

C.“芥”写出扁舟漂浮在雪后湖面上极轻极淡之感。

D.“粒”写出人在天地自然中的渺小之感。

7.对“长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已”理解错误的一项是( C )

A. 这句采用了由大到小,由远到近的描写顺序,递次微缩,使人物显得越来越小。

B. 形象地写出大雪后长堤、亭子、小舟及舟人的状貌,又突出天地的广阔和人物的渺小。

C. 运用对比、夸张、排比、比喻、对偶等修辞,创造出一幅淡墨山水画,令人叹为观止。(没有对偶)

D. 量词的运用达到了出神入化的境界,营造出一个物我合一的境界,历来为人称道。

二.阅读下面诗词,回答问题

十一月四日风雨大作 陆游

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

1.解释词语

①僵卧直挺挺地躺着,形容这自己穷居孤村,无所作为 ②不自哀:_不为自己哀伤_③夜阑:夜深

2.这首诗的后两句,巧借自然界的风雨把现实与梦境自然地联系起来,借此抒发爱国 之情。

3.“僵卧孤村”写出了作者罢官回乡后处境寂寞、窘迫、冷落___的生活现状。

4.理解不恰当的一项是( D )

A.“不自哀”表现诗人对复国大业仍充满信心。 B.“轮台”借指诗人渴望抗金卫国的地方。

C.最后两句以梦的形式再现了诗人的志向 D.本诗伤感悲凉,抒发了诗人爱国主义情怀(豪迈悲壮)

5.首诗的赏析,不正确的一项是( A )

A、由于“僵卧孤村”,而且风雨大作,所以诗人情不自禁地哀叹连连。(“不自哀”是对复国大业仍充满信心)

B、“风吹雨”既写实,扣题“风雨大作”,又象征了南宋朝廷风雨飘摇。

C、诗中两次写到了北疆战事,但都是诗人的意想,并非身临疆场。

D、全诗奔放雄沉而又略带苍凉,爱国之情,感有肺腑。

6.游的《十一月四日风雨大作》一诗品析有误的一项是( D )

A、一、二句集中在“思”字上,表达了诗人希望报效祖国的爱国之情。

B、三、四句集中在“梦”字上,幻化出的是诗人魂牵梦绕的情境。

C、全诗大气磅礴,风格豪迈悲壮,格调积极向上,具有强烈的感染力。

D、“僵卧”是老迈境况,“孤村”是与世隔绝的状态,写出了作者怀才不遇的凄凉情景(罢官回乡后处境寂寞、窘迫、冷落的生活现状)

初三古诗文复习(28)---《鱼我所欲也》《行路难》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①如使人之所欲莫甚于生 ②二者不可得兼 ③是亦不可以已乎

④今为所识穷乏者得我 ⑤舍生而取义者也 ⑥妻妾之奉

⑦万钟于我何加焉 ⑧万钟于我何加焉 ⑨此之谓失其本心

⑩选出下列加点字用法和意义相同的一项( )

万钟则不辩礼义而受之 呼尔而与之

B.所恶有甚于死者 万钟于我何加焉

C.为宫室之美 今为宫室之美为之

D.非独贤者有是心也 是进亦忧,退亦忧

E.舍鱼而取熊掌者也 屋舍俨然

F.故患有所不辟也 且人患志之不立

(二)翻译下列句子

1.鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也

2.所欲有甚于生者,故不为苟得也;

3.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

4.是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(三)常识与内容理解

1.《鱼我所欲也》选自《 》。孟子(前372年-前289年),名 ,字 。战国时期 国人,鲁国庆父后裔。中国古代著名思想家、教育家,战国时期 代表人物。他的政治主张是 ,他认为人性 。著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“ ”之称,与孔子合称为“ ”。

2.文中肯定的是 的人;批评的是 的人。

3.“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也”中把具体的“鱼”“熊掌”分别比喻为抽象的 和 。以“舍鱼而取熊掌”比喻为“舍生而取义”。文章开头从“鱼”和“熊掌”说起,其作用是: 。

4.下列对本文理解不正确的一项是( )

A.“乡为身死而不受……”这使用排比的修辞,增强气势,显出说话人义正词严、理直气壮。

B.孟子喜欢用比喻,把具体的鱼和熊掌比喻抽象的生和义,把道理说得深入浅出、生动有趣。

C.本文大量运用对比手法,如把鱼、熊掌与生、义作对比,互相比较,加强了文章的说服力。

D.这篇散文气势充沛,感情强烈,充分体现了孟子大义凛然的个性以及雄辩、善辩的才华。

二.阅读下面诗词,回答问题

行路难(李白)

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.解释下列词语

①羞: ②直: ③忽复:

④会: ⑤云帆: ⑥济:

2.《行路难》选自《 》,从体裁上看这是一首 。

3.对本诗艺术表现手法理解有误的一项是( )

A.运用细节描写,“停杯投箸”、“拔剑四顾”,写出诗人内心的苦闷、抑郁、悲愤难奈之情。

B.运用象征手法,用“冰塞川”“雪满山”象征人生道路上的艰难险阻,仕途的艰难。

C.运用象征手法,用“欲渡黄河”“将登太行”象征诗人在人生路途上的犹豫不决的取舍。

D.运用典故,暗示古人能有的机遇,自己也有可能,表达了自己对重回朝廷仍抱有希望。

4..对“行路难!行路难!多歧路,今安在?”的理解有误的一项( )

A.运用反复的修辞,从语气和感情上强调行路难,表现心中的愤懑。

B.运用反问的修辞,语气更强烈,表现了面对歧路彷徨的苦闷。

C.前面的感叹号表强烈地感叹行路之难,后面问号表强烈的诘责。

D.短句的运用,节奏短促,声调低抑,表现了诗人的希望和自信。

5.下列对诗文中的“难”理解不正确的一项是( )

A.《行路难》诗人借路途之难喻指人生仕途艰难。B.《行路难》表现出诗人面对困难时积极的态度。

C.《行路难》表现诗人面对困境从茫然到自信的心理。D.《行路难》表现出诗人乐观洒脱的浪漫情怀6.对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A.“停杯投箸”“拔剑四顾”,透露出内心的悲愤。B.诗中的“冰”“雪”象征人生道路上的艰难险阻。

C.反复感叹“行路难”,表达对未来的信心和勇气。D.诗表达情感激荡起伏,有苦闷迷惘,有积极乐观

28.《鱼我所欲也》《行路难》(答案)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①如使人之所欲莫甚于生(假如,假使)②二者不可得兼(同时具有)③是亦不可以已乎(停止)

④今为所识穷乏者得我(感恩,感激) ⑤舍生而取义者也(生命 ) ⑥妻妾之奉(侍奉)

⑦万钟于我何加焉(有什么益处) ⑧万钟于我何加焉(优厚的俸禄)⑨此之谓失其本心(本性)

⑩选出下列加点字用法和意义相同的一项( D )

A.万钟则不辩礼义而受之(连词,表转折,却) 呼尔而与之(连词,表承接,就)

B.所恶有甚于死者(介词,比) 万钟于我何加焉(介词,对于)

C.为宫室之美(介词,为了) 今为宫室之美为之(动词,做)

D.非独贤者有是心也(代词,这) 是进亦忧,退亦忧(代词,这)

E.舍鱼而取熊掌者也(动词,放弃,丢弃 ) 屋舍俨然(名词,房屋,客舍)

F.故患有所不辟也(祸患) 且人患志之不立(动词,害怕)

(二)翻译下列句子

1.鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也

鱼,是我所想要的;熊掌,也是我所想要的。

2.所欲有甚于生者,故不为苟得也;

但我所想要的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事

3.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

不只贤人有这种本性,人人都有,只不过有贤人能够不丧失它罢了。

4.是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

由此可见,他们所想要的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);但他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)

(三)常识与内容理解

1.《鱼我所欲也》选自《孟子.告子下》。孟子(前372年-前289年),名轲,字子舆。战国时期鲁国人,鲁国庆父后裔。中国古代著名思想家、教育家,战国时期 儒家代表人物。他的政治主张是仁政思想,他认为人性善。著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟 ”。

2.文中肯定的是舍生取义的人;批评的是见利忘义的人。

3.“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也”中把具体的“鱼”“熊掌”分别比喻为抽象的 生 和 义 。以“舍鱼而取熊掌”比喻为“舍生而取义”。文章开头从“鱼”和“熊掌”说起,其作用是:把抽象而深刻的道理讲得形象而浅显。

4.下列对本文理解不正确的一项是( D )

A.“乡为身死而不受……”这使用排比的修辞,增强气势,显出说话人义正词严、理直气壮。

B.孟子喜欢用比喻,把具体的鱼和熊掌比喻抽象的生和义,把道理说得深入浅出、生动有趣。

C.本文大量运用对比手法,如把鱼、熊掌与生、义作对比,互相比较,加强了文章的说服力。(鱼鱼熊掌作对比,生与义做对比)

D.这篇散文气势充沛,感情强烈,充分体现了孟子大义凛然的个性以及雄辩、善辩的才华。

二.阅读下面诗词,回答问题

行路难(李白)

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.解释下列词语

①羞:同“馐”,美味的食物 ②直:同“值”,价值 ③忽复:忽然又

④会:终将 ⑤云帆:高高的帆 ⑥济:渡

2.《行路难》选自《李太白全集》,从体裁上看这是一首 古体诗 。

3.对本诗艺术表现手法理解有误的一项是( C )

A.运用细节描写,“停杯投箸”、“拔剑四顾”,写出诗人内心的苦闷、抑郁、悲愤难奈之情。

B.运用象征手法,用“冰塞川”“雪满山”象征人生道路上的艰难险阻,仕途的艰难。

C.运用象征手法,用“欲渡黄河”“将登太行”象征诗人在人生路途上的犹豫不决的取舍。(象征诗人对某种理想的追求)

D.运用典故,暗示古人能有的机遇,自己也有可能,表达了自己对重回朝廷仍抱有希望。

4..对“行路难!行路难!多歧路,今安在?”的理解有误的一项( D )

A.运用反复的修辞,从语气和感情上强调行路难,表现心中的愤懑。

B.运用反问的修辞,语气更强烈,表现了面对歧路彷徨的苦闷。

C.前面的感叹号表强烈地感叹行路之难,后面问号表强烈的诘责。

D.短句的运用,节奏短促,声调低抑,表现了诗人的希望和自信。 (表现了诗人的忧虑和焦灼)。

5.下列对诗文中的“难”理解不正确的一项是( D )

A.《行路难》诗人借路途之难喻指人生仕途艰难。B.《行路难》表现出诗人面对困难时积极的态度。

C.《行路难》表现诗人面对困境从茫然到自信的心理。D.《行路难》表现出诗人乐观洒脱的浪漫情怀(有激愤有茫然,有希望有自信,感情激荡起伏,复杂变化)

6.对这首诗的理解不恰当的一项是( C )

A.“停杯投箸”“拔剑四顾”,透露出内心的悲愤。

B.诗中的“冰”“雪”象征人生道路上的艰难险阻。

C.反复感叹“行路难”,表达对未来的信心和勇气。(彷徨的苦闷)

D.诗歌表达情感激荡起伏,有苦闷迷惘,有积极乐观。

初三古诗文复习(29)---《鱼我所欲也》《水调歌头》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①乡为身死而不受 ②所恶有甚于死者 ③死亦我所恶

④非独贤者有是心也 ⑤乞人不屑也 ⑥故不为苟得也

⑦舍鱼而取熊掌者也 ⑧蹴尔而与之 ⑨何不用也

⑩下列句子中没有通假字的一项( )

A.故患有所不辟也 B.乡为身死而不受 C.蹴尔而与之

D.所识穷乏者得我与 E.万钟则不辩礼义而受之

(二)翻译下列句子

1.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

2.一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死

3.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

4.是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(三)常识与内容理解

1.宋代朱熹把《 》《大学》《 》《 》编在一起,称为“四书”

2.下列对本文运用对比手法的理解,不正确的一项是( )

A.如把鱼、熊掌与生、义对比,使抽象道理形象化。

B.把重义轻生的人与见利忘义的人对比,给人印象深刻

C.把“乡为”与“今为”对比,使道理说得更清晰。

D.本篇大量运用对比手法,加强了文章的说服力。

4.下列对本文理解不正确的一项是( )

A.第一段第一层用比喻论证,引出舍生取义的论点。

B.第一段第二层从三方面论证了舍生取义的意义。

C.第二段第一层用事例证明在穷困中有人舍生取义。

D.第二段第二层阐述在和平安宁中有人舍生取义。

5.下列对进文的分析,不正确的一项是( )

A.作者认为,在“生”和“义”无法兼顾的情况下,就应该“舍生而取义”。

B.作者所倡导重“义”之心,只有圣贤才能具有,普通人是不可能具备的

C.作者认为,乞人不屑“蹴尔而与之”的救命食物,是没有丧失“本心”的表现。

D.文中多处运用对偶句和排比句,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

二.阅读下面诗词,回答问题

水调歌头.明月几时有 ????苏轼

??丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

??明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!

??转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

1.解释词语 ①宫阙: ②归去: ③不胜:

④何似: ⑤何事: ⑥婵娟:

2.“此事古难全”里的“此事”指_ __。

3.以下对《水调歌头》理解不恰当的一项是( )

A.上片中“欲”“恐”流露出作者内心的矛盾。 B.上片的最后表达作者了对人间的眷恋之情。

C.下片描绘作者深夜无眠、思念亲人的画面。 D.下片的最后表达作者对人间多些团圆的祝福。

4.对这首词的理解错误的一项是( )

A.小序交待了写词时间和缘由。 B.全词围绕一个“月”字展开。

C.表达了渴望留在天宫的心愿。 D.词中的情感由惆怅转向豁达。

5.对词的理解,不恰当的一项是( )

A.“欲”“恐”两字流露了诗人矛盾复杂的内心情感。

B.“转”和“低”都是指月亮的移动,暗示夜已深沉。

C.“此事古难全”表达了作者对人生悲欢离合的失望。

D.“何事长向别时圆”含蓄表达了作者对子由的思念。

6.下列对这首词理解有误的一项是( )

A.“明月几时有?把酒问青天。”苏轼将青天视为自己的朋友。

B.“转朱阁,低绮户,照无眠。”既写了动态的月,也写了月下离人。

C.这是一首中秋咏月兼怀亲人的意境悠远、感情深沉的抒情之作

D.这首词由幻想转化为超脱,以伤感转化为悲观的情绪结束全篇。

7.下列咏月的诗句中,与“但愿人长久,千里共婵娟”有异曲同工之妙的一项是( )

A.大漠沙如雪,燕山月如钩 B.举杯望明月,对影成三人。 C.野旷天低树,江清月近人。

D.海上生明月,天涯共此时 E.月出惊山鸟,时鸣春涧中 F.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠

29《鱼我所欲也》《水调歌头》(答案)

一.阅读下文,回答问题

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)解释下列带点的词

①乡为身死而不受(先前,从前)②所恶有甚于死者(胜过,超过)③死亦我所恶(讨厌,憎恨)

④非独贤者有是心也(只,仅仅) ⑤乞人不屑也(认为不值得)⑥故不为苟得也(苟且取得)

⑦舍鱼而取熊掌者也(放下,放开)⑧蹴尔而与之(踩踏;给与)⑨何不用也(什么手段不用呢)

⑩下列句子中没有通假字的一项( C )

A.故患有所不辟也 (避) B.乡为身死而不受(向) C.蹴尔而与之

D.所识穷乏者得我与(德) E.万钟则不辩礼义而受之(辨)

(二)翻译下列句子

1.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

生命,也是我所想要的;正义,也是我所想要的

2.一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不得到它就会饿死。

3.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(可是有人)见了优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了它。这样优厚厚禄对我有什么好处呢?

4.是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种做法难道不能让它停止吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶廉耻之心(本性)。

(三)常识与内容理解

1.宋代朱熹把《论语》《大学》《中庸》《孟子》编在一起,称为“四书”

2.《鱼我所欲也》体现作者“舍生取义”的语句是:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

3.下列对本文运用对比手法的理解,不正确的一项是( A )

A.如把鱼、熊掌与生、义对比,使抽象道理形象化。(把鱼与熊掌对比,把生与义对比)

B.把重义轻生的人与见利忘义的人对比,给人印象深刻

C.把“乡为”与“今为”对比,使道理说得更清晰。

D.本篇大量运用对比手法,加强了文章的说服力。

4.下列对本文理解不正确的一项是( D )

A.第一段第一层用比喻论证,引出舍生取义的论点。

B.第一段第二层从三方面论证了舍生取义的意义。

C.第二段第一层用事例证明在穷困中有人舍生取义。

D.第二段第二层阐述在和平安宁中有人舍生取义。(见利忘义)

5.下列对进文的分析,不正确的一项是( B )

A.作者认为,在“生”和“义”无法兼顾的情况下,就应该“舍生而取义”。

B.作者所倡导重“义”之心,只有圣贤才能具有,普通人是不可能具备的。(人原来也有舍生取义之心,后来因为贪求利禄而丧失了)

C.作者认为,乞人不屑“蹴尔而与之”的救命食物,是没有丧失“本心”的表现。

D.文中多处运用对偶句和排比句,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

二.阅读下面诗词,回答问题

水调歌头.明月几时有 ????苏轼

??丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

??明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!

??转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

1.解释词语

①宫阙:宫殿 ②归去:回到天上去 ③不胜:忍受不住

④何似:哪里比得上: ⑤何事:为什么 ⑥婵娟:这里指月亮

2.“此事古难全”里的“此事”指_人有悲欢离合,月有阴晴圆缺__。

3.以下对《水调歌头》理解不恰当的一项是( C )

A.上片中“欲”“恐”流露出作者内心的矛盾。 B.上片的最后表达作者了对人间的眷恋之情。

C.下片描绘作者深夜无眠、思念亲人的画面。 D.下片的最后表达作者对人间多些团圆的祝福。

4.对这首词的理解错误的一项是( C )

A.小序交待了写词时间和缘由。 B.全词围绕一个“月”字展开。

C.表达了渴望留在天宫的心愿。(何似在人间!) D.词中的情感由惆怅转向豁达。

5.对词的理解,不恰当的一项是( C )

A.“欲”“恐”两字流露了诗人矛盾复杂的内心情感。

B.“转”和“低”都是指月亮的移动,暗示夜已深沉。

C.“此事古难全”表达了作者对人生悲欢离合的失望。(悟透人生的对人生无奈的一种感叹)

D.“何事长向别时圆”含蓄表达了作者对子由的思念。

6.下列对这首词理解有误的一项是( D )

A.“明月几时有?把酒问青天。”苏轼将青天视为自己的朋友。

B.“转朱阁,低绮户,照无眠。”既写了动态的月,也写了月下离人。

C.这是一首中秋咏月兼怀亲人的意境悠远、感情深沉的抒情之作

D.这首词由幻想转化为超脱,以伤感转化为悲观的情绪结束全篇。(乐观)

7.下列咏月的诗句中,与“但愿人长久,千里共婵娟”有异曲同工之妙的一项是( D )

A.大漠沙如雪,燕山月如钩 B.举杯望明月,对影成三人。 C.野旷天低树,江清月近人。

D.海上生明月,天涯共此时 E.月出惊山鸟,时鸣春涧中 F.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠

初三古诗文复习(30)---《唐雎不辱使命》《渔家傲·秋思》

作答时间:20分钟(附答案及重点习题详解)

一.阅读下文,回答问题

①秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

②秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

(一)解释带点的词

①唐雎不辱使命 ②秦王使人谓安陵君曰

③安陵君其许寡人 ④秦王不说

⑤故不错意也 ⑥请广于君

(二)翻译句子

1. 大王加惠,以大易小,甚善

2虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易。

3安陵君因使唐雎使于秦。

4今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

5.安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?

(三)常识和内容理解

1.秦王企图用_ _的政治骗局不战而屈人之兵,由此引出唐雎 _一事。“ _”写出了这场外交斗争的结局。

2.下列理解不准确的一项是( )

A.开端写“易地不成,秦王不悦;唐雎出使,临危受命”。

B.发展部分写“秦王骄横狂妄;唐雎毫不畏惧”。

C.高潮部分写“秦王恼羞成怒,以天子之怒恫吓”。

D.结局部分写“唐雎以布衣之怒还击”,秦王折服。

3.下列说法错误的一项是( )

A.通过对话塑造了有胆有识的谋臣形象唐雎和骄横凶暴、阴险狡诈的君王形象秦王。

B.秦王向安陵君提出易地的骗局。安陵君委婉拒绝,并派唐雎出使秦国,意在修好。

C.唐雎同秦王进行两回合的斗争,先抵制秦王的骗局,接着以“士之怒”反击且付诸行动。

D.秦王“长跪而谢之”,表明唐雎在这场斗争中取得了胜利,秦王彻底放弃了他的野心。

4.列理解不准确的一项是( )

A.文章节奏紧凑,语言生动犀利,几乎全是对白,口吻神态惟妙惟肖。

B.用对白交代事情的起因、经过和结局,重点突出,层次清晰。

C.用对白展现了唇枪舌剑,表现人物的精神面貌,无不跃然纸。

D.用对白表现了安陵君的狡诈阴险,秦王的骄横无理,唐雎的沉着干练。

二.阅读下面诗词,回答问题

渔家傲·秋思 范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

1.解释词语

①塞下: ②千嶂: ③悠悠: ④征夫:

2.全词用语精炼传神。上片一个“ ”字,点明边塞战事吃紧;下片一个“ ”字,尽显征人无尽悲怆,间接点明季节的两个字是“ ”。

3.下面对这首词的理解,不恰当的一项是( )

A.“塞下秋来风景异”中“异”字,写出边塞秋天的景物与江南不同。

B.“千嶂里中的“千嶂”是指层峦叠嶂,很多山峰像壁障一样直立着。

C.“浊酒一杯家万里”形象地写出了戍守边关的将士们的思乡之情

D.“羌管悠悠霜满地”写出了边关虽寒冷,但有羌管鸣奏,生活并不艰苦。

4.对这首词的理解不正确的一项是( )

A.上阕描绘边地的荒凉景象。以“异”领起全篇,为下阙怀乡思归之情埋下伏线。

B.下阙写戍边战士思归的心情。扑不灭思乡情切和长期戍边而破敌无功的慨叹。

C.词中的白发老将军,正是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这种精神的写照.

D.这首词真实地表现了戍边将士热爱祖国,矢志保卫祖国的真情,毫无思人怀乡之意。

5.对这首词的了理解不正确的一项是( )

A.“边声”“角起”“千嶂”“孤城”等事物,把边地的荒凉景象表现得有声有色。

B.“人不寐”绾上结下,其中既有白发“将军”,又有落泪“征夫”。

C.“羌管悠悠”是“不寐”时之所见,“霜满地”是“不寐”时之所闻。

D.“人不寐”把上景下情联系在一起,内情外景达到了水乳交融的艺术境界。

6.对这首词的理解正确的一项是( )

A.“衡阳雁去无留意”一句是说,衡阳的大雁飞去,没有丝毫想留下来的意思。

B. 这首词通过“塞下”“长烟落日”“霜”等词语写出了边塞秋季的景色特点。

C.“人不寐,将军白发征夫泪”指士兵久戍不归,伤心落泪,使白发的将军无计可施。

D.这首词感情悲观而又消极,表达了将士们思念亲人和家乡的感情鲜明。

30.《唐雎不辱使命》《渔家傲 秋思》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

①秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

②秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

(一)解释带点的词

①唐雎不辱使命(辱没,辜负;任命) ②秦王使人谓安陵君曰(派遣)

③安陵君其许寡人(答应) ④)秦王不说(通“悦”,高兴)

⑤故不错意也(在意;错同“措”安放) ⑥请广于君(扩充,增广)

(二)翻译句子

1. 大王加惠,以大易小,甚善

大王施以恩惠,用大的交换小的,很好。

2虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易。

虽然如此,但我从先王那接受了封地,愿意始终守卫它,不敢交换。

3安陵君因使唐雎使于秦。

安陵君因此就派遣唐雎出使到秦国。

4今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领土,但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

5.安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?

安陵君从先王那里接受了封地而守护它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地(交换)呢?

(三)常识和内容理解

1.秦王企图用_易地_的政治骗局不战而屈人之兵,由此引出唐雎出使秦国_一事。“长跪而谢之_”写出了这场外交斗争的结局。

2.下列理解不准确的一项是( C )

A.开端写“易地不成,秦王不悦;唐雎出使,临危受命”。

B.发展部分写“秦王骄横狂妄;唐雎毫不畏惧”。

C.高潮部分写“秦王恼羞成怒,以天子之怒恫吓”。(秦王以武力恐吓,唐雎表示要与秦王同归于尽,是高潮)

D.结局部分写“唐雎以布衣之怒还击”,秦王折服。

3.下列说法错误的一项是( D )

A.通过对话塑造了有胆有识的谋臣形象唐雎和骄横凶暴、阴险狡诈的君王形象秦王。

B.秦王向安陵君提出易地的骗局。安陵君委婉拒绝,并派唐雎出使秦国,意在修好。

C.唐雎同秦王进行两回合的斗争,先抵制秦王的骗局,接着以“士之怒”反击且付诸行动。

D.秦王“长跪而谢之”,表明唐雎在这场斗争中取得了胜利,秦王彻底放弃了他的野心。(秦王只是为唐雎的话和行动所惊吓,他不会彻底放弃他的野心)

4.列理解不准确的一项是( D )

A.文章节奏紧凑,语言生动犀利,几乎全是对白,口吻神态惟妙惟肖。

B.用对白交代事情的起因、经过和结局,重点突出,层次清晰。

C.用对白展现了唇枪舌剑,表现人物的精神面貌,无不跃然纸。

D.用对白表现了安陵君的狡诈阴险,秦王的骄横无理,唐雎的沉着干练。(安陵君的委婉而坚定、知人善任)

二.阅读下面诗词,回答问题

渔家傲·秋思 范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

1.解释词语

①塞下:边界要塞之地,这里指当时的西北边疆②千嶂:层峦叠嶂。嶂,直立似屏障的山峰。

③悠悠:形容声音飘忽不定。 ④征夫:出征的士兵。

2.全词用语精炼传神。上片一个“闭”字,点明边塞战事吃紧;下片一个“泪”字,尽显征人无尽悲怆,间接点明季节的词语是“雁去” (限2个字)。。

3.下面对这首词的理解,不恰当的一项是( D )

A.“塞下秋来风景异”中“异”字,写出边塞秋天的景物与江南不同。

B.“千嶂里中的“千嶂”是指层峦叠嶂,很多山峰像壁障一样直立着。

C.“浊酒一杯家万里”形象地写出了戍守边关的将士们的思乡之情

D.“羌管悠悠霜满地”写出了边关虽寒冷,但有羌管鸣奏,生活并不艰苦。( “羌管悠悠霜满地”,写夜景,时间上是“长烟落日”的延续。深夜里传来了抑扬的羌笛声,大地上铺满了秋霜,耳闻目睹尽皆给人以凄清、悲凉之感)

4.对这首词的理解不正确的一项是( D )

A.上阕描绘边地的荒凉景象。以“异”领起全篇,为下阙怀乡思归之情埋下伏线。

B.下阙写戍边战士思归的心情。扑不灭思乡情切和长期戍边而破敌无功的慨叹。

C.词中的白发老将军,正是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这种精神的写照.

D.这首词真实地表现了戍边将士热爱祖国,矢志保卫祖国的真情,毫无思人怀乡之意。(戍边将士思念故乡,热爱祖国,矢志保卫祖国的真情)

5.对这首词的了理解不正确的一项是( C )

A.“边声”“角起”“千嶂”“孤城”等事物,把边地的荒凉景象表现得有声有色。

B.“人不寐”绾上结下,其中既有白发“将军”,又有落泪“征夫”。

C.“羌管悠悠”是“不寐”时之所见,“霜满地”是“不寐”时之所闻。(是“不寐”时之所闻,“霜满地”是“不寐”时之所见。)

D.“人不寐”把上景下情联系在一起,内情外景达到了水乳交融的艺术境界。

6.对这首词的理解正确的一项是( B )

A.“衡阳雁去无留意”一句是说,衡阳的大雁飞去,没有丝毫想留下来的意思。(飞往衡阳的大雁)

B. 这首词通过“塞下”“长烟落日”“霜”等词语写出了边塞秋季的景色特点。

C.“人不寐,将军白发征夫泪”指士兵久戍不归,伤心落泪,使白发的将军无计可施。(白发将军也有此情)

D.这首词感情悲观而又消极,表达了将士们思念亲人和家乡的感情鲜明。(这首词表达的思乡,建功立业的矛盾心情)

7.下列对这首词理解不准确的一项是( C )

A.这首词景中有情,情中有景,情景交融。 B.这首词上阕写景,下阕抒情,借景抒情。

C.这首词将直抒胸臆和借景抒情相结合。(没有直接抒情句子) D.词作抒发了壮志难酬、思乡忧国的情怀。

初三古诗文复习(31)---《唐雎不辱使命》《满江红》

作答时间:20分钟(附答案及详解)

一.阅读下文,回答问题

③秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

④秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(一)解释带点的词

①秦王怫然怒 ②布衣之怒 ③以头抢地耳

④若士必怒 ⑤长跪而谢之曰 ⑥寡人谕矣

(二)翻译句子

1.公亦尝闻天子之怒乎?

2. 此三子者,皆布衣之士也。

3.若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也

4.秦王色挠,长跪而谢之曰

5.而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

(三)常识和内容理解

1.下列告句说法正确的一项是( )

A.《战国策》是西汉末年刘向编的,共三十二篇十二策。B.“寡人”是古代帝王的敬称。

C.“岂直五百里哉”的“哉”是现代汉语“吗”的意思。D.唐雎列举了四个平民中的有志之士的发怒。

2.下列理解不准确的一项是( )

A.第一段写唐雎临危受命,是出使的原因,也是矛盾的产生。

B.第二段写秦王责备安陵君;唐雎据理力争,是矛盾发展。

C.第三段写秦王以武力恐吓,唐雎就与秦王拼命,是矛盾高潮。

D.第四段写秦王为唐雎折服,唐雎不辱使命,是矛盾的结局。

3.下列理解不准确的一项是( )

A. 以“易地”起论,至“长跪而谢”,围绕着安陵君国土的“易”与“不易”展开。

B.通过“天子之怒”和“布衣之怒”的波澜起伏,展开了唇枪舌剑的激烈论战。

C.塑造了唐雎能言善辩、忠君爱国的形象,勾勒了秦王虚伪、骄横、凶暴的丑恶面目。

D反抗强暴、维护国家领土和主权的正义力量是不可战胜的,这是唐雎战胜强秦的精神力量。

4..斗争过程中,唐雎十分讲究说话的技巧,下列理解有误的一项是( )

A. “巧”在言辞委婉,言之有“节”上,如“安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也”。

B. “巧”在针锋相对,言之有“据”上,如“夫专诸之刺王僚也……怀怒未发,休祲降于天”。

C. “巧”在以行证言,言之有“力”上,如“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素”。

D. 善于抓对方的弱点,从“道义”和“威力”两方面,针锋相对,据理力争,从而不辱使命。

二.阅读下面诗词,回答问题

满江红 秋瑾

小住京华,早又是中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作娥眉,殊未屑! 身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

1.解释下列词语

①拭: ②徒: ③娥眉:

④殊: ⑤未屑: ⑥列:

2.下列对这首词的理解不准确的一项是( )

A.上阕第一至四句点明地点和时间,更表明了秋光、秋容之美。

B.上阕第五至八句从历史想到如今的家乡状况都高兴不起来。

C.下阕第一至六句表明虽身为女子却有忠肝义胆和刚烈意志。

D.下阕第七、八句表明有谁知道自己世俗的想法及革命意志呢。

3下列对词作理解准确的一项是( )

A. 这词是作者秋瑾在1903年中秋节的述怀之作 B.“四面歌残终破楚”用了白居易《琵琶行》的典故

C.“何处觅知音,青衫湿”用了《史记》的典故 D.“为篱下,黄花开遍”,化用李白和李清照的诗句

4.下列句子对本诗理解有误的一句是( )

A.《满江红》作于1903年,作者是中国民主主义革命著名活动家,妇女解放运动先驱秋瑾。

B.“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”将身不为男儿,心却不让须眉的苦闷表达得淋漓尽致。

C. “苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”表明作者虽过着贵妇人的生活却对此并不留意,反而加以蔑视。

D.《满江红》是题目,作者秋瑾,别号“易安居士”,是浙江绍兴人,中国民主革命烈士。

5.下列对这首词的理解不准确的一项是( )

A.上阕写秋光虽美,但内心高兴不起来。“秋容如拭”用拟人的手法,把秋天比拟为美丽浓艳的女人。

B.作为革命者,尽管“秋容如拭”,但没有欣赏美景的闲情逸致,心中装的全是如火如荼的革命风云。

C.下阕写尽管内心如火,壮志如刚,但却有不被人理解的苦闷与沉痛,诗人愿承担一切磨难选择革命。

D.词的基调低沉哀痛,语言刚健清新,情景交融,曲折地反映了革命者参加革命前复杂矛盾的心情。

31.《唐雎不辱使命》《满江红》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

③秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

④秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(一)解释带点的词

①秦王怫然怒(愤怒的样子) ②布衣之怒(平民) ③以头抢地耳(碰,撞)

④若士必怒(如果;一定) ⑤长跪而谢之曰(道歉) ⑥寡人谕矣(明白,懂得)

(二)翻译句子

1.公亦尝闻天子之怒乎?

您曾听说过天子发怒吗?

2. 此三子者,皆布衣之士也。

这三个人都是出身平民的有胆识有才能的人。

3.若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也

如果有胆识有才能的人一定要发怒,就会让两个人的尸体倒下,血流五步,天下百姓都要穿白色丧服,现在这个时候就是这样。

4.秦王色挠,长跪而谢之曰

秦王面露胆怯之色,直身跪着向唐雎道歉说。

5.而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

但安陵却凭借五十里的土地生存下来的原因,只是因为有先生您啊!

(三)常识和内容理解

1.下列告句说法正确的一项是( C )

A.《战国策》是西汉末年刘向编的,共三十二篇十二策。B.“寡人”是古代帝王的敬称。

C.“岂直五百里哉”的“哉”是现代汉语“吗”的意思。D.唐雎列举了四个平民中的有志之士的发怒。

2.下列理解不准确的一项是( C )

A.第一段写唐雎临危受命,是出使的原因,也是矛盾的产生。

B.第二段写秦王责备安陵君;唐雎据理力争,是矛盾发展。

C.第三段写秦王以武力恐吓,唐雎就与秦王拼命,是矛盾高潮。(唐雎表示要与秦王同归于尽,未进行)

D.第四段写秦王为唐雎折服,唐雎不辱使命,是矛盾的结局。

3.下列理解不准确的一项是( C )

A. 以“易地”起论,至“长跪而谢”,围绕着安陵君国土的“易”与“不易”展开。

B.通过“天子之怒”和“布衣之怒”的波澜起伏,展开了唇枪舌剑的激烈论战。

C.塑造了唐雎能言善辩、忠君爱国的形象,勾勒了秦王虚伪、骄横、凶暴的丑恶面目。(唐雎威武不屈、见义勇为/有胆有识、不畏强暴、勇于献身的形象)

D反抗强暴、维护国家领土和主权的正义力量是不可战胜的,这是唐雎战胜强秦的精神力量。

4..斗争过程中,唐雎十分讲究说话的技巧,下列理解有误的一项是( C )

A. “巧”在言辞委婉,言之有“节”上,如“安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也”。

B. “巧”在针锋相对,言之有“据”上,如“夫专诸之刺王僚也……怀怒未发,休祲降于天”。

C. “巧”在以行证言,言之有“力”上,如“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素”。

“若士必怒……天下缟素,今日是也。”挺剑而起”。)

D. 善于抓对方的弱点,从“道义”和“威力”两方面,针锋相对,据理力争,从而不辱使命。

二.阅读下面诗词,回答问题

满江红 秋瑾

小住京华,早又是中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作娥眉,殊未屑! 身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

1.解释下列词语

①拭:擦 ②徒:空,徒然 ③娥眉:美女的代称,这里指女子。

④殊:很,甚 ⑤未屑:不屑,轻视 ⑥列:属类,范围。

2.下列对这首词的理解不准确的一项是( D )

A.上阕第一至四句点明地点和时间,更表明了秋光、秋容之美。

B.上阕第五至八句从历史想到如今的家乡状况都高兴不起来。

C.下阕第一至六句表明虽身为女子却有忠肝义胆和刚烈意志。

D.下阕第七、八句表明有谁知道自己世俗的想法及革命意志呢。(批评一些凡夫俗子的短浅,表明自己的革命意志)

3.下列对词作理解准确的一项是( A )

A. 这首词是作者秋瑾在1903年中秋节的述怀之作。

B.“四面歌残终破楚”用了白居易《琵琶行》的典故。(用了《史记。项羽本纪》中的典故)

C.“何处觅知音,青衫湿”用了《史记》中的典故 。 (用了白居易《琵琶行》的典故)

D.“为篱下,黄花开遍”,化用李白和李清照的诗句(化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句)

4.下列句子对本诗理解有误的一句是( D )

A.《满江红》作于1903年,作者是中国民主主义革命著名活动家,妇女解放运动先驱秋瑾。

B.“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”将身不为男儿,心却不让须眉的苦闷表达得淋漓尽致。

C. “苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”表明作者虽过着贵妇人的生活,但对此并不留意,反而加以蔑视。

D.《满江红》是题目,作者秋瑾,别号“易安居士”,是浙江绍兴人,中国民主革命烈士。(满江红是词牌名,别号是鉴湖女侠)

5.下列对这首词的理解不准确的一项是( D )

A.上阕写秋光虽美,但内心高兴不起来。“秋容如拭”用拟人的手法,把秋天比拟为美丽浓艳的女人。

B.作为革命者,尽管“秋容如拭”,但没有欣赏美景的闲情逸致,心中装的全是如火如荼的革命风云。

C.下阕写尽管内心如火,壮志如刚,但却有不被人理解的苦闷与沉痛,诗人愿承担一切磨难选择革命。

D.词的基调低沉哀痛,语言刚健清新,情景交融,曲折地反映了革命者参加革命前复杂矛盾的心情。(词的基调高昂,语言沉痛悲壮)

初三古诗文复习(32)《送东阳马生序》《十五从军行》

作答时间:20分钟(附答案及详解)

一.阅读下文,回答问题

①余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道 。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

②当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。 今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?(一)解释带点的词

①以中有足乐者 ②走送之 ③媵人持汤沃灌

④尝趋百里外 ⑤当余之从师也 ⑥况才之过于余者乎

⑦色愈恭,礼愈至 ⑧主人日再食 ⑨穷冬烈风

(二)翻译句子

1.家贫,无从致书以观。

2.手自笔录,计日以还

3.天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠

4.当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。

5.今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列。

(三)常识和内容理解

1.作者幼时借书抄书来读,其原因是“ ”和“ ”之间的矛盾来决定的。

2.用两个字概括作者求学的经历,应是文章的“ ?”字和“? ?”字。全文的总领句是“ ”;全文的主旨句是“ ”。

3.下列理解错误的一项是 ( )

A. “以是人多以书假余,余因得遍观群书”是因为我守信用,按时还书。

B.从第一段看,我最终能学业有成的原因是刻苦好学,博览群书和虚心请教。

C.“天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸”表现宋濂勤学苦读,不畏艰难的品质。

D.“余立侍左右…俟其欣悦,则又请焉。”用反衬的手法,突出写老师的严厉。

4.下列理解错误的一项是 ( )

A.前两段主要写我求学的事,现身说法是要增强作品感染力和教育作用。

B.第二段主要采用了对比的手法来突出我“勤且艰”的好学精神,增强文章说服力。

C.“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”告诉我们刻苦学习的精神是值得我们学习的

D.前两段写作者求学的艰难:幼年抄书之艰;成年叩问之勤;求师奔走之劳;住读生活之苦。

二.阅读下面诗词,回答问题

十五从军行 两汉:佚名

十五从军征,八十始得归。道逢乡里人,家中有阿谁?遥看是君家,松柏冢累累。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁?出门东向看,泪落沾我衣。

1.解释下列词语

①冢: ②累: ③窦:

④持: ⑤一时: ⑥贻:

2.诗中写老兵家中破败景象的诗句是: 。

3.对《十五从军征》中的内容解说不正确的一项是( )

A.诗的开头两句概括老兵六十五年戎马倥偬的生活和所受苦难之深。

B.中间十二句写老兵返家后看到家园已变成一片废墟的凄惨景象。

C.最后写老兵“出门东向看”,做好饭后有意识地到门口张望,盼家人回来吃团圆饭。

D.诗歌控诉了战乱和不合理的兵役制给人民带来的灾难,反映了兵连祸结的社会现实。

4.对《十五从军征》艺术表现手法方面的解说有误的一项是( )

A.整首诗内容取舍剪裁得当,结构布局严谨,独具匠心。

B.诗歌没正面描写战争的残酷,而从老兵回乡后所见所感,侧面反映战争给人民带来的灾难。

C.这诗语言质朴,不尚雕饰,以短小的篇幅反映深刻的主题,收到了“意在言外”的艺术效果。

D.运用白描手法,着重刻画人物的言行与心理,环境描写只是起到辅助性的作用。

5.下列理解不正确的一项是 ( )

A.乐府,本义是指音乐机关。它所收集演唱的诗歌称为乐府诗。

B.这首诗描绘了一位“少小离家老大回”的老兵的悲哀与伤痛。

C.老兵出门张望与老泪纵横的细节凸显其悲痛欲绝的茫然之情。

D.诗以浓墨重彩描绘了一个应征多年的老兵回乡后的见闻。

6.下列对诗歌理解不正确的一项是 ( )

A.全诗虽然没有直接描写战争的诗句,却写出了战争的残酷。

B.全诗围绕老兵的返乡经历及其情感变化谋篇结构,巧妙自然。

C.全诗运用白描手法,以哀景写哀情,语言质朴,情真意切。

D.全诗的叙事线索是从十五岁少年出征起到八十岁老泪纵横止。

32.《送东阳马生序》《十五从军行》(答卷)

一.阅读下文,回答问题

①余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道 。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

②当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。 今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?(一)解释带点的词

①以中有足乐者(值得,够得上)②走送之( 跑 ) ③媵人持汤沃灌(热水,开水)

④尝趋百里外(快步走) ⑤当余之从师也(求学于)) ⑥况才之过于余者乎(超过)

⑦色愈恭,礼愈至(周到) ⑧主人日再食(两次;给……吃,供养) ⑨穷冬烈风( 极 )

(二)翻译句子

1.家贫,无从致书以观。

家里贫穷,没有办法得到书来看。

2.手自笔录,计日以还

亲手用笔抄写,计算着约定的日子按期归还。

3.天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠

冬天特别寒冷时,砚台里的墨汁都结成坚冰,手指冻得不能弯曲和伸直,也不敢放松抄录书。

4.当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。

当我从师求学的时候,背着书箱,拖着鞋子行走在深山大谷里。

5.今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列。

现在我虽然年老,没有什么成就,犹且所幸参与到君子的行列里。

(三)常识和内容理解

1.作者幼时借书抄书来读,其原因是“嗜学 ”和“家贫”之间的矛盾来决定的。

2.用两个字概括作者求学的经历,应是文章的“勤?”字和“?艰?”字。全文的总领句是“余幼时即嗜学”;全文的主旨句是“盖余之勤且艰若此”。

3.下列理解错误的一项是 ( D )

A. “以是人多以书假余,余因得遍观群书”是因为我守信用,按时还书。

B.从第一段看,我最终能学业有成的原因是刻苦好学,博览群书和虚心请教。

C.“天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸”表现宋濂勤学苦读,不畏艰难的品质。

D.“余立侍左右…俟其欣悦,则又请焉。”用反衬的手法,突出写老师的严厉。(突出了我求师的艰难)。

4.下列理解错误的一项是 ( D )

A.前两段主要写我求学的事,现身说法是要增强作品感染力和教育作用。

B.第二段主要采用了对比的手法来突出我“勤且艰”的好学精神,增强文章说服力。

C.“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”告诉我们刻苦学习的精神是值得我们学习的

D.前两段写作者求学的艰难:幼年抄书之艰;成年叩问之勤;求师奔走之劳;住读生活之苦。(成年叩问之难)

二.阅读下面诗词,回答问题

十五从军行 两汉:佚名

十五从军征,八十始得归。道逢乡里人,家中有阿谁?遥看是君家,松柏冢累累。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁?出门东向看,泪落沾我衣。

1.解释下列词语

①冢:坟墓。 ②累:众多的样子。 ③窦:洞穴

④持:拿着 ⑤一时:一会儿。 ⑥贻:送给。

2.诗中写老兵家中破败景象的诗句是:兔从狗窦入,雉从梁上飞。中庭生旅谷,井上生旅葵

3.对《十五从军征》中的内容解说不正确的一项是( C )

A.诗的开头两句概括老兵六十五年戎马倥偬的生活和所受苦难之深。

B.中间十二句写老兵返家后看到家园已变成一片废墟的凄惨景象。

C.最后写老兵“出门东向看”,做好饭后有意识地到门口张望,盼家人回来吃团圆饭。(应为“下意识”地到门口张望。)

D.诗歌控诉了战乱和不合理的兵役制给人民带来的灾难,反映了兵连祸结的社会现实。

4.对《十五从军征》艺术表现手法方面的解说有误的一项是( D )

A.整首诗内容取舍剪裁得当,结构布局严谨,独具匠心。

B.诗歌没正面描写战争的残酷,而从老兵回乡后所见所感,侧面反映战争给人民带来的灾难。

C.这诗语言质朴,不尚雕饰,以短小的篇幅反映深刻的主题,收到了“意在言外”的艺术效果。

D.运用白描手法,着重刻画人物的言行与心理,环境描写只是起到辅助性的作用。(诗中的环境描写很好地突出了征战带来的家破人亡的祸端,深化了主题,这一作用就不再是辅助性的)

5.下列理解不正确的一项是 ( D )

A.乐府,本义是指音乐机关。它所收集演唱的诗歌称为乐府诗。

B.这首诗描绘了一位“少小离家老大回”的老兵的悲哀与伤痛。

C.老兵出门张望与老泪纵横的细节凸显其悲痛欲绝的茫然之情。

D.诗以浓墨重彩描绘了一个应征多年的老兵回乡后的见闻。(回乡途中与到家后的悲惨情景)

6.下列对诗歌理解不正确的一项是 ( D )

A.全诗虽然没有直接描写战争的诗句,却写出了战争的残酷。

B.全诗围绕老兵的返乡经历及其情感变化谋篇结构,巧妙自然。

C.全诗运用白描手法,以哀景写哀情,语言质朴,情真意切。

D.全诗的叙事线索是从十五岁少年出征起到八十岁老泪纵横止。(不是叙事线索。全诗突出描写了“十五从军征,八十始得归”的老士兵的形象)

初三古诗文复习(33)《送东阳马生序》《白雪歌送武判官归京》

作答时间:20分钟(附答案及详解)

一.阅读下文,回答问题

③今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为