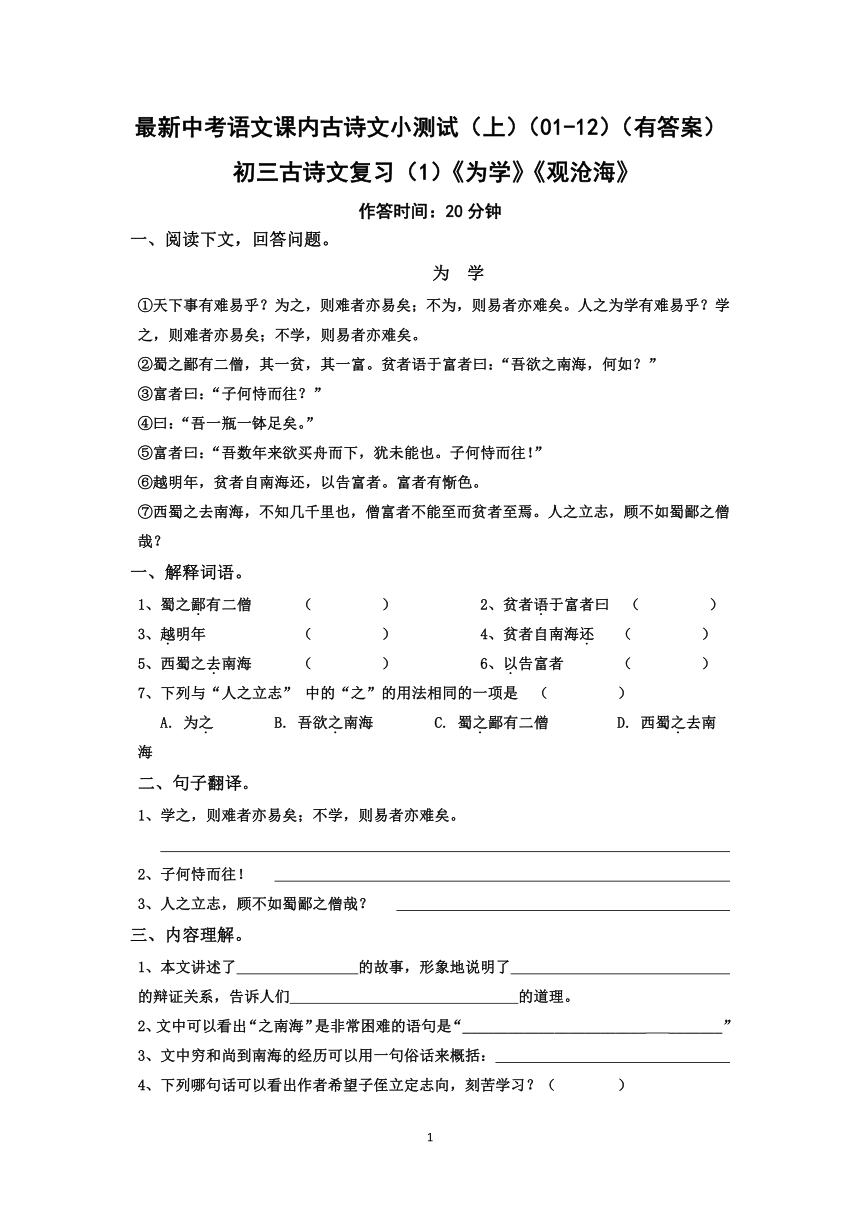

最新中考语文课内古诗文小测试(上)(01-12)(有答案)

文档属性

| 名称 | 最新中考语文课内古诗文小测试(上)(01-12)(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 185.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-14 20:07:41 | ||

图片预览

文档简介

最新中考语文课内古诗文小测试(上)(01-12)(有答案)

初三古诗文复习(1)《为学》《观沧海》

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

为 学

①天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

②蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

③富者曰:“子何恃而往?”

④曰:“吾一瓶一钵足矣。”

⑤富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”

⑥越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

⑦西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

一、解释词语。

1、蜀之鄙有二僧 ( ) 2、贫者语于富者曰 ( )

3、越明年 ( ) 4、贫者自南海还 ( )

5、西蜀之去南海 ( ) 6、以告富者 ( )

7、下列与“人之立志” 中的“之”的用法相同的一项是 ( )

A. 为之 B. 吾欲之南海 C. 蜀之鄙有二僧 D. 西蜀之去南海

二、句子翻译。

1、学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

2、子何恃而往!

3、人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

三、内容理解。

1、本文讲述了 的故事,形象地说明了 的辩证关系,告诉人们 的道理。

2、文中可以看出“之南海”是非常困难的语句是“________________________ _______”

3、文中穷和尚到南海的经历可以用一句俗话来概括:

4、下列哪句话可以看出作者希望子侄立定志向,刻苦学习?( )

A、天下事有难易乎? B、人之为学有难易乎?

C、僧富者不能至而贫者至焉。 D、人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

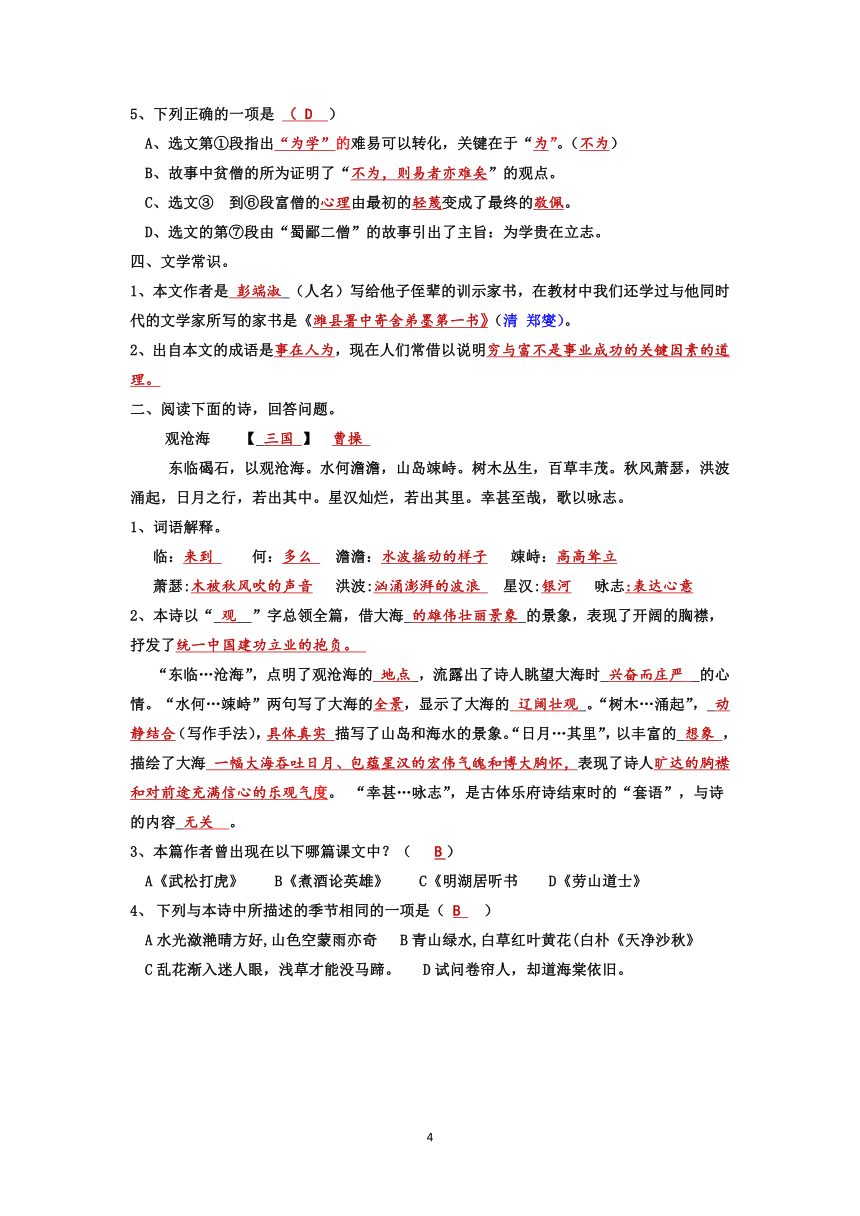

5、下列正确的一项是 ( )

A、选文第①段指出“为学”的难易可以转化,关键在于“为”。????

B、故事中贫僧的所为证明了“不为,则易者亦难矣”的观点。???

C、选文③?到⑥段富僧的心理由最初的轻蔑变成了最终的敬佩。?

D、选文的第⑦段由“蜀鄙二僧”的故事引出了主旨:为学贵在立志。

四、文学常识。

1、本文是作者是 (人名)写给他子侄辈的训示家书,在教材中我们还学过与他同时代的文学家所写的家书是《 》。

2、出自本文的成语是 ,现在人们常借以说明

的道理。

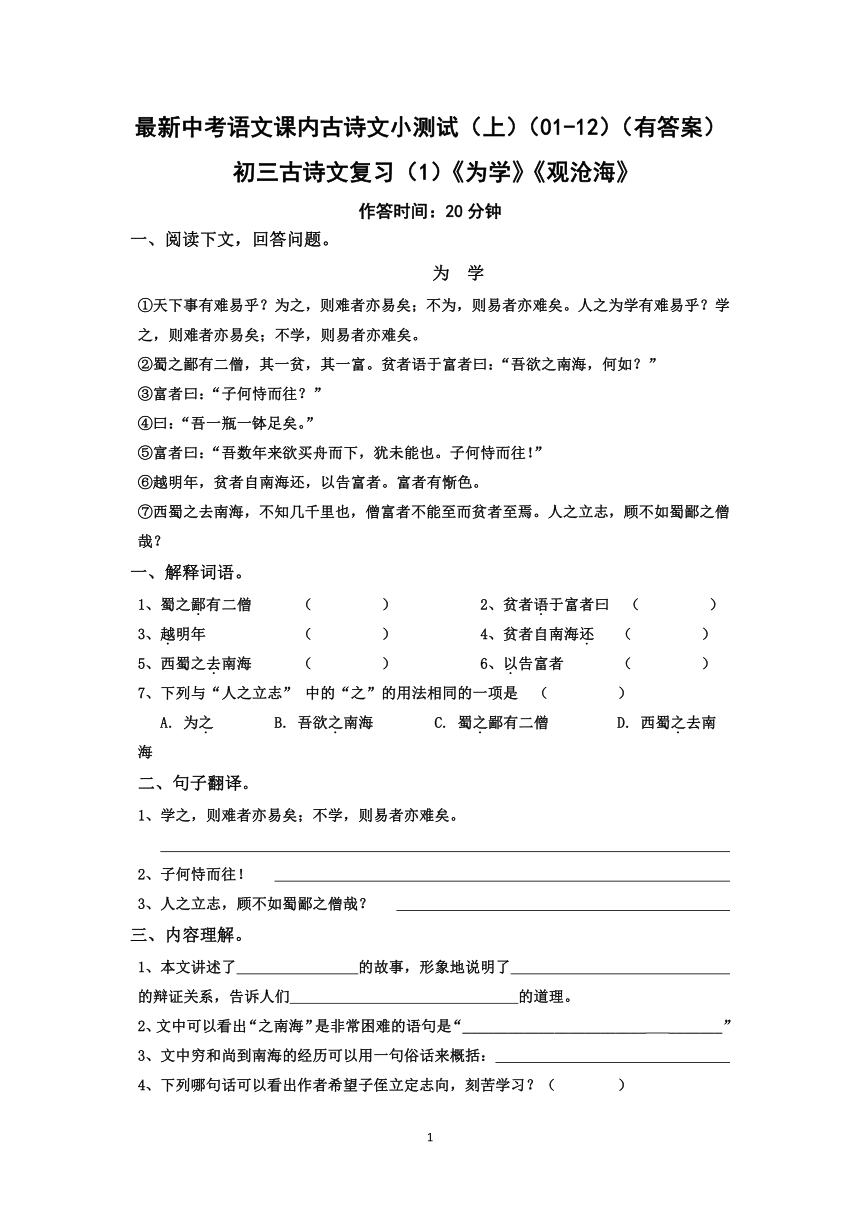

二、阅读下面的诗,回答问题。

观沧海 【 】

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起,日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

1、词语解释。

临: 何: 澹澹: 竦峙: 萧瑟: 洪波: 星汉: 咏志:

2、本诗以“ ”字总领全篇,借大海 的景象,表现了开阔的胸襟,抒发了

“东临…沧海”,点明了观沧海的 ,流露出了诗人眺望大海时 的心情。“水何…竦峙”两句写了大海的 ,显示了大海的 。“树木…涌起”, (写作手法), 描写了山岛和海水的景象。“日月…其里”,以丰富的 ,描绘了大海 ,表现了诗人 。 “幸甚…咏志”,是古体乐府诗结束时的“套语”,与诗的内容 。

3、本篇作者曾出现在以下哪篇课文中?( ???)

??A、《武松打虎》 B、《煮酒论英雄》 C、《明湖居听书》 D、《劳山道士》

4、下列与本诗中所描述的季节相同的一项是( )

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 B、青山绿水,白草红叶黄花。

乱花渐入迷人眼,浅草才能没马蹄。 D、试问卷帘人,却道海棠依旧。

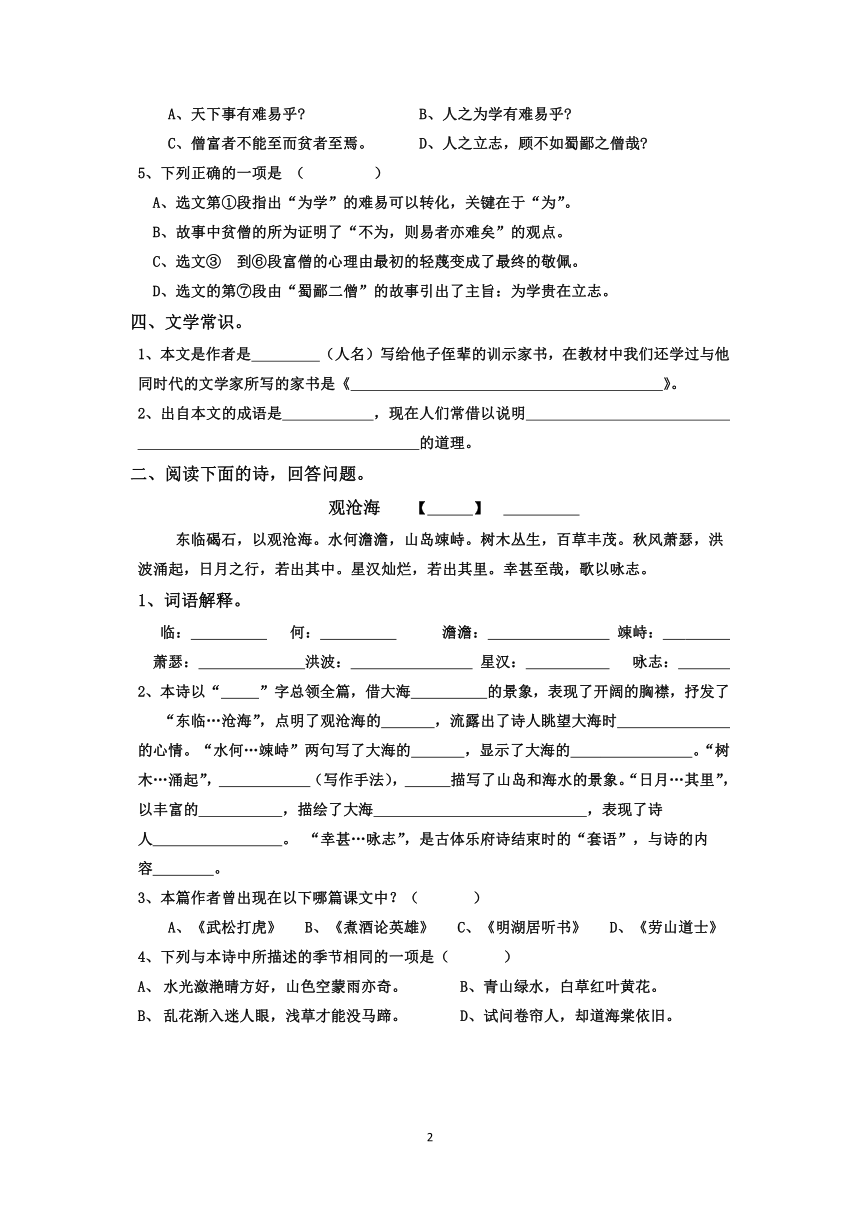

《为学》《观沧海》(答案)

阅读下文,回答问题。

为 学

①天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

②蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

③富者曰:“子何恃而往?”

④曰:“吾一瓶一钵足矣。”

⑤富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”

⑥越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

⑦西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

一、解释词语。

1、蜀之鄙有二僧(边远的地方) 2.贫者语于富者曰(告诉,对…说)

3.越明年(到,经过 ) 4、贫者自南海还(返回 )

5、西蜀之去南海 (距离 ) 6.以告富者(把,拿,将)

7、下列与“人之立志” 中的“之”的用法相同的一项是 ( D )

A 为之(代,它) B 吾欲之南海(动,到,往) C 蜀之鄙有二僧 (助,的) D 西蜀之去南海

二、句子翻译。

1学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

只要肯学,那么困难的学问也变得容易了;如果不学,那么容易的学问也变得困难了。

2子何恃而往! 您凭借着什么去呢?

3人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

三、内容理解。

1、本文讲述了“蜀鄙二僧”之南海 的故事,形象地说明了 难易相互转化 的辩证关系,告诉人们 人贵立志,事在人为 的道理,勉励人们立志求学,努力向上。

2、文中可以看出“之南海”是非常困难的语句是“_西蜀之去南海,不知几千里也。”

3、文中穷和尚到南海的经历可以用一句俗话来概括:事在人为/世上无难事只怕有心人

4、下列哪句话可以看出作者希望子侄立定志向,刻苦学习?(D )

A、天下事有难易乎? B、人之为学有难易乎?

C、僧富者不能至而贫者至焉。 D、人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

5、下列正确的一项是 ( D )

A、选文第①段指出“为学”的难易可以转化,关键在于“为”。(不为)????

B、故事中贫僧的所为证明了“不为,则易者亦难矣”的观点。???

C、选文③?到⑥段富僧的心理由最初的轻蔑变成了最终的敬佩。?

D、选文的第⑦段由“蜀鄙二僧”的故事引出了主旨:为学贵在立志。

四、文学常识。

1、本文作者是 彭端淑 (人名)写给他子侄辈的训示家书,在教材中我们还学过与他同时代的文学家所写的家书是《潍县署中寄舍弟墨第一书》(清 郑燮)。

2、出自本文的成语是事在人为,现在人们常借以说明穷与富不是事业成功的关键因素的道理。

二、阅读下面的诗,回答问题。

观沧海 【 三国 】 曹操

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起,日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

1、词语解释。

临:来到 何:多么 澹澹:水波摇动的样子 竦峙:高高耸立

萧瑟:木被秋风吹的声音 洪波:汹涌澎湃的波浪 星汉:银河 咏志:表达心意

2、本诗以“ 观 ”字总领全篇,借大海 的雄伟壮丽景象 的景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

“东临…沧海”,点明了观沧海的 地点 ,流露出了诗人眺望大海时 兴奋而庄严 的心情。“水何…竦峙”两句写了大海的全景,显示了大海的 辽阔壮观 。“树木…涌起”, 动静结合(写作手法),具体真实 描写了山岛和海水的景象。“日月…其里”,以丰富的 想象 ,描绘了大海 一幅大海吞吐日月、包蕴星汉的宏伟气魄和博大胸怀,表现了诗人旷达的胸襟和对前途充满信心的乐观气度。 “幸甚…咏志”,是古体乐府诗结束时的“套语”,与诗的内容 无关 。

3、本篇作者曾出现在以下哪篇课文中?( ?B?)

?A《武松打虎》 B《煮酒论英雄》 C《明湖居听书 D《劳山道士》

下列与本诗中所描述的季节相同的一项是( B )

A水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇 B青山绿水,白草红叶黄花(白朴《天净沙秋》

C乱花渐入迷人眼,浅草才能没马蹄。 D试问卷帘人,却道海棠依旧。

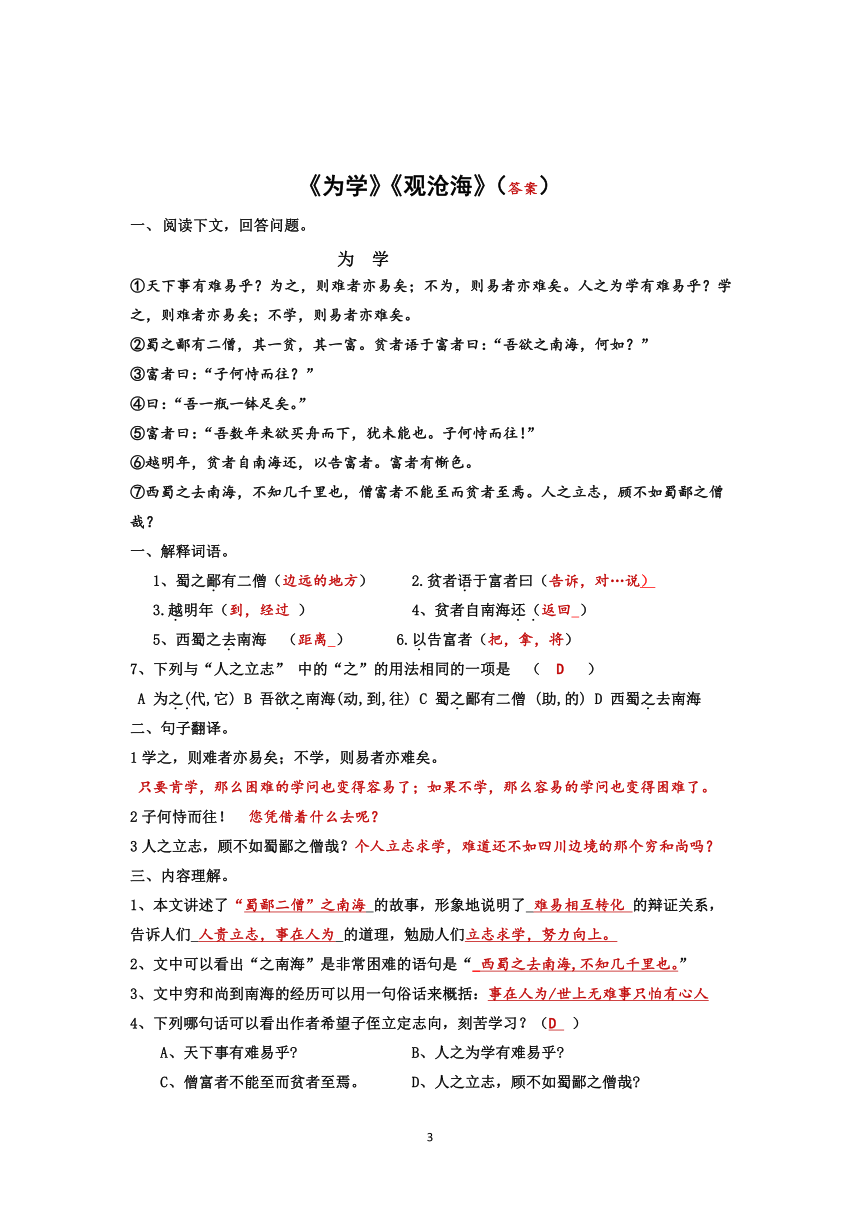

初三古诗文复习(2)---《天时不如地利》《望岳》

作答时间:20分钟

阅读点下文,回答下列问题:

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣

(一)解释加点字的意思

1.兵革非不坚利也( ) 2.委而去之( )( )

3.必有得天时者矣( ) 4.不胜( )

5.失道者寡助( ) 6.天下顺之( )

7.固国不以山溪之险( ) ( ) 8.吾义固不杀人( )( )

9.故君子有不战( ) 10.亲戚畔之( )( )

(二)翻译句子

1.天时不如地利,地利不如人和。

2.得道者多助,失道者寡助。

3.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

4.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(三)常识和内容理解

1.本文选自 ,是 家代表作之一。孟子,名 , 时期思想家。

2.本章采用 和 的论证方法,有力地论证了“

”的中心论点。

3.从论证思路来看:第二段,以 为例,有力论证了“

”的观点;第三段以 为例,从而有力地论证了“ ”的观点;第四段紧承上文的“ ”,连用三个 句,将论证范围从军事引向 ,提出了“ , ”的结论,充分体现了孟子 的 思想。这三段的论证结构是: 。

4、下面判断有误的一项是(? ?)?

A.文章采用了“总——分——总”的结构模式。 B.第二段用了攻城的例子论证了“天时不如地利”。?

C.“域民……”三句从反面论证了“人和”的重要。D.第四段运用对比的写法,突出“得道”的作用。

5、对文章内容理解有误的一项是( )

A.文中与“得道者”意思相同的一个词是“君子” B.作者在论述战争的三个要素时,着重强调了“人和”

C.文章的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和” D.文章集中反映了孟子“仁政”“法治”的思想

二.阅读《望岳》,回答问题:

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

1.“造化”的意思是 ,“会当”的意思是 。“阴阳”的意思分别是_ 和 。

2.这首诗历来被誉为歌咏泰山的名作。全诗紧扣题目中的 ?字展开,热情赞美了泰山的 和 的景色。

3.“会当凌绝顶,一览众山小”两句体现了诗人

。

4.下列对"会当凌绝顶,一览众山小"赏析错误的一项是( )

A、这句诗化用了孔子的“登泰山而小天下”的名句。

B、这句诗运用了对偶的修辞手法来抒发自己的豪情壮志。

C、这句诗既是诗人要攀登泰山极顶也是攀登人生顶峰的誓言,表达了俯视一切的雄心壮志。

D、这句诗蕴含人生哲理:只要不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切、傲视群雄。

5.下列对本诗的理解正确的一项是( )

A.作者运用比较,突出了泰山的神奇秀丽。 B.作者运用描写,写出了泰山的耸立险峻。

C.作者运用设问,表达了自己的好奇疑惑。 D.作者登临山顶,抒发了自己的豪情壮志。

6.下列分析不正确的一项是( )

A.诗中"钟"字用拟人的手法体现了作者对泰山雄奇秀丽的喜爱;“割”字突出了泰山遮天蔽日的形象。

B.首联运用设问的修辞,“齐鲁青未了”既借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起的形象,又写出泰山的秀美。

C.全诗没有一个"望"字,但句句写向岳而望,距离自近而远,时间从朝至暮,并由望岳联想到将来登岳。

D.诗的前两联着力写泰山的整体形象,后两联着力表现的是诗人的感受 。

7.下列对本诗理解不正确的一项是( )

A.首联写诗人远望泰山时惊叹它的雄壮险峻。 B.颔联写近望泰山赞叹其神奇秀丽巍然耸立。

C.颈联写久望层云归鸟而心胸激荡眼眶欲裂。 D.尾联写诗人由望岳而产生登岳的壮志豪情。

《天时不如地利》《望岳》(答卷)

一.阅读下文,回答下列问题:

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣

解释加点字的意思

1.兵革非不坚利也( 武器 ) 2、委而去之( 抛弃 )( 离开 )

3.必有得天时者矣(得到 ) 4、不胜( 取得胜利 )

5.失道者寡助( 少 ) 6.天下顺之(服从)

7.固国不以山溪之险(巩固)(凭借) 8吾义固不杀人(崇尚仁义)(从来,本来)

9.故君子有不战(因此) 10.亲戚畔之(族内的人。跟自己有血缘关系的人)(同“叛”背叛

(二)翻译句子

1、天时不如地利,地利不如人和。

得到适宜作战的时令、气候不如得到有利于作战的地形(重要),得到有利于作战的地形(又)不如得到人心、上下团结(重要)。

2、得道者多助,失道者寡助。

施行仁政,得到民心的人,帮助他的人就多,施行暴政,失去民心的人,帮助他的人就少。

3.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

不能用划的边疆界线来限制人民(定居而不迁走),不能凭借山河的险要来巩固国防,不能凭借武器的锐利和盔甲的坚固来建立威信。

4.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

用全天下都顺从他的力量去攻打连亲属都背叛他的人,因此,(在这种情况下,)得道的君子要么不战,(如果)战斗就一定会获得胜利。

(三)常识和内容理解

1.本文选自《孟子》,是 儒 家代表作之一。孟子,名 轲 , 战国 时期思想家。

2.本章采用举例论证和对比论证的论证方法,有力地论证了“天时不如地利,地利不如人和”的中心论点

3、从论证思路来看:第二段,以 攻城不胜 为例,有力论证了“ 天时不如地利 ”的观点;第三段以守城失利 为例,从而有力地论证了“地利不如人和”的观点;第四段紧承上文的“ 人和 ”,连用三个排比 句,将论证范围从军事引向 政治 ,提出了“得道者多助,失道者寡助”的治国之道,充分体现了孟子 仁政 的思想。这三段的论证结构是:层进关系(式) 。

4、下面判断有误的一项是(???A ?)?

A.文章采用了“总——分——总”的结构模式。?(层进关系)

B.第二段用了攻城的例子论证了“天时不如地利”。?

C.“域民……”三句从反面论证了“人和”的重要。

D.第四段运用对比的写法,突出“得道”的作用。

5、对文章内容理解有误的一项是( D )

A、文中与“得道者”意思相同的一个词是“君子”。

B、作者在论述战争的三个要素时,着重强调了“人和”。

C、文章的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

D、文章集中反映了孟子“仁政”、“法治”的思想。(没有涉及法治)

二.阅读《望岳》,回答问题:

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

1.“造化”的意思是 大自然,“会当”的意思是 应当,定要 “阴阳”的意思分别是_山北 和 山南 。

2.这首诗历来被誉为歌咏泰山的名作。全诗紧扣题目中的 望 ?字展开,热情赞美了泰山的 巍峨高大(雄伟壮观) 和 神奇秀丽 的景色。

3.“会当凌绝顶,一览众山小”两句体现了诗人意欲登上泰山之巅,睥睨天下的豪情壮志

4.下列对"会当凌绝顶,一览众山小"赏析错误的一项是( B )

A、这句诗化用了孔子的“登泰山而小天下”的名句。

B、这句诗运用了对偶的修辞手法来抒发自己的豪情壮志。(不是对偶,对偶要求上下句相同位置上词性一致。)

C、这句诗既是诗人要攀登泰山极顶也是攀登人生顶峰的誓言,表达了俯视一切的雄心壮志。

D、这句诗蕴含人生哲理:只要不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切、傲视群雄。

5.下列对本诗的理解正确的一项是( B )

A.作者运用比较,突出了泰山的神奇秀丽(没有运用对比手法写景)。

B.作者运用描写,写出了泰山的耸立险峻。

C.作者运用设问,表达了自己的好奇疑惑。(表感叹)

D.作者登临山顶,抒发了自己的豪情壮志。(望岳而生的豪情,还未登岳)

6.下列分析不正确的一项是( C )

A.诗中"钟"字用拟人的手法体现了作者对泰山雄奇秀丽的喜爱;“割”字突出了泰山遮天蔽日的形象。

B.首联运用设问的修辞,“齐鲁青未了”既借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起的形象,又写出泰山的秀美。

C.全诗没有一个"望"字,但句句写向岳而望,距离自近而远,时间从朝至暮,并由望岳联想到将来登岳。(自远而近)

D.诗的前两联着力写泰山的整体形象,后两联着力表现的是诗人的感受?。

7.下列对本诗理解不正确的一项是( A “远望泰山时”错,首联自问自答极写泰山高大)

A.首联写诗人远望泰山时惊叹它的雄壮险峻。B.颔联写近望泰山赞叹其神奇秀丽巍然耸立。

C.颈联写久望层云归鸟而心胸激荡眼眶欲裂。D.尾联写诗人由望岳而产生登岳的壮志豪情。初三古诗文复习(3)--《橘逾淮为枳》《饮湖上初晴后雨》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题

①晏子将使楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也。今方来,吾欲辱之,何以也?”

②左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行,王曰:‘何为者也?’对曰:‘齐人也。’王曰:‘何坐?曰:‘坐盗。’”

③晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”

④王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”

⑤晏子避席对曰:“晏闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”

?王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

(一)解释加点词。

1、晏子将使楚 ( ) 2、楚王闻之 ( )

3、曰:‘坐盗。’ ( ) 4、吏二缚一人诣王 ( )

5、齐人固善盗乎 ( ) 6、寡人反取病焉 ( )

句子翻译。

1.晏婴,齐之习辞者也。

2.今方来,吾欲辱之,何以也?

3.橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。

4.叶徒相似,其实味不同。

5.所以然者何?水土异也。

6.得无楚之水土使民善盗耶?

(三)文学常识和内容理解。

1. 本文选自《 》。晏子,名 ,字平仲, 时期齐国政治家,以善于 著称。

2.本文记叙了

的故事,成功塑造了晏子 的形象。

3.楚王羞辱晏子的方法是 (用自己的语言概括)

4.第⑤段中,晏子面对“齐人固善盗乎”的挑衅,以“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”为喻,把_______比作“淮南”,__ ___比作“淮北”,不盗之民比作“橘”,______比作“枳”,从而推论出 “______ ______ ”的结论,完成了漂亮的反击。

5.下列选项不正确的一项是( )

A 晏子机智地应对楚王的刁难,成功地化解了困局。

B楚王不知道晏子是善辩之人,自以为可以设计羞辱晏子。

C 晏子,名婴,字平仲,是春秋时期齐国著名的政治家。

D 楚王狂妄自大地导演“齐人坐盗被缚”一幕,却自取其辱。

6.下列理解错误的一项是 ( )

A. 针对楚王的发难,晏子运用了类比推理的方法进行反驳,使楚王陷入尴尬的境地。

B. 晏子在席间的对话表现出其超人的智慧与胆识。

C. 从文末楚王的话语可以看出,楚王尚能知错认错。

D. 晏子用“橘生淮南为橘,生于淮北则为枳”这句话强调环境对人的成长起着决定性作用。

饮湖上初晴后雨

水光潋滟睛方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1.解释词语。

(1)潋滟: (2)方好: ( 3)宜:

(4)空蒙: (5)西子:

2.这首诗作者抓住了夏季 的特征,描绘了西湖在不同天气下呈现的别样风姿,表达了了诗人对西湖美景的 。

3.诗中与“总相宜”照应的词语是“ ”和“ ”。

4.下面分析不恰当的一项是( )

A.首句描写西湖晴天的水光,“潋滟”突出水波荡漾、波光粼粼的状态。

B.次句描写雨天中的山色,“空蒙”勾勒出西湖周围群山朦胧的景象。

C.最后两句将西湖比作西子,特别强调了西湖晴天的景色尤其优美。

D.诗人在诗中借景抒发自己的感情,表达了对西湖的喜爱之情。

5.下列对这首诗内容的理解,正确的一项是( )(2分)

A.“潋滟”意为波涛汹涌,写出雨后水量充沛。 B.“空蒙”即朦胧,暗示作者饮酒后醉眼朦胧。

C.一、二句赞美了不同天气情况下的西湖美景。 D.三、四句写出淡妆浓抹的西施没有西湖美丽。

《橘逾淮为枳》《饮湖上初晴后雨》(答卷)

①晏子将使楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也。今方来,吾欲辱之,何以也?”

②左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行,王曰:‘何为者也?’对曰:‘齐人也。’王曰:‘何坐?曰:‘坐盗。’”

③晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”

④王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”

⑤晏子避席对曰:“晏闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”

?王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

一、解释加点词。

1、晏子将使楚 (出使 ) 2、楚王闻之 ( 这消息 )

3、曰:‘坐盗。’ (犯…罪) 4、吏二缚一人诣王 (拜访,拜见 )

5、齐人固善盗乎 ( 本来 ) 6、寡人反取病焉 (辱 )

二、句子翻译。

1.晏婴,齐之习辞者也。

晏婴是齐国善于辞令的人。

2.今方来,吾欲辱之,何以也?

现在他将要来,我想羞辱他,(你们说)该用什么办法呢?

3.橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。

橘树生长在淮河以南就是橘树,生长在淮河以北就变成枳树。

4.叶徒相似,其实味不同。

(他们)仅仅是是叶子相似,(但)它们的果实味道却不一样。

5.所以然者何?水土异也。

这样的原因是什么呢?这是水土不同啊。

6.得无楚之水土使民善盗耶?

莫非是楚国的水土让老百姓变得善于偷盗了吗?。

三.文学常识和内容理解。

1.本文选自《晏子春秋˙内篇杂下》。晏子,名婴,字平仲,春秋时期齐国政治家,以善于辞令著称。

2.本文记叙了晏子出使楚国,凭着机智善辨,挫败了楚王的诡计,维护了个人和祖国尊严 的故事,成功塑造了晏子 爱国、机智、善于辞令 的形象。(楚王的平庸愚昧反衬了晏子的机智善辨)

3楚王羞辱晏子的方法是 栽赃诬陷法---捆绑一个人来到晏子面前说是齐国盗窃被捕,想来诬陷齐国人都偷东西(用自己的语言概括)

(晏子通过类比论证方法将橘子的生长不同与齐楚两国的不同,从而反驳了楚王的羞辱之词,维护了国家的尊严---将计就计,以其人之道,还治其人之身,使对方自取其辱)

4.第⑤段中,晏子面对“齐人固善盗乎”的挑衅,以“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”为喻,把_齐国_比作“淮南”,楚国__比作“淮北”,不盗之民比作“橘”,_偷盗之人_比作“枳”,从而推论出 “_今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶? ”的结论,完成了漂亮的反击。

5.下列选项不正确的一项是( B )

A 晏子机智地应对楚王的刁难,成功地化解了困局。

B楚王不知道晏子是善辩之人,自以为可以设计羞辱晏子。(晏婴,齐之习辞者也)

C 晏子,名婴,字平仲,是春秋时期齐国著名的政治家。

D 楚王狂妄自大地导演“齐人坐盗被缚”一幕,却自取其辱。

6.下列理解错误的一项是 ( D )

A. 针对楚王的发难,晏子运用了类比推理的方法进行反驳,使楚王陷入尴尬的境地。

B. 晏子在席间的对话表现出其超人的智慧与胆识。

C. 从文末楚王的话语可以看出,楚王尚能知错认错。

D. 晏子用“橘生淮南为橘,生于淮北则为枳”这句话强调环境对人的成长起着决定性作用(不是决定性作用)。

饮湖上初晴后雨

水光潋滟睛方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1.解释词语。

(1)潋滟:波光闪动的样子 (2)方好: 正显得美 ( 3)宜:适合,适宜

(4)空蒙:细雨迷茫的样子 (5)西子:西施,春秋时代越国著名的美女

2.这首诗作者抓住了夏季 时雨时晴的天气 的特征,描绘了西湖在不同天气下呈现的别样风姿,表达了了诗人对西湖美景的 热爱与赞美。

3.诗中与“总相宜”照应的词语是“ 睛方好 ”和“ 雨亦奇 ”。

4.下面分析不恰当的一项是( C )

A.首句描写西湖晴天的水光,“潋滟”突出水波荡漾、波光粼粼的状态。

B.次句描写雨天中的山色,“空蒙”勾勒出西湖周围群山朦胧的景象。

C.最后两句将西湖比作西子,特别强调了西湖晴天的景色尤其优美。

D.诗人在诗中借景抒发自己的感情,表达了对西湖的喜爱之情。

5.下列对这首诗内容的理解,正确的一项是( C )(2分)

A.“潋滟”意为波涛汹涌,写出雨后水量充沛。(波光粼粼的状态)

B.“空蒙”即朦胧,暗示作者饮酒后醉眼朦胧。(细雨迷茫的样子)

C.一、二句赞美了不同天气情况下的西湖美景。

D.三、四句写出淡妆浓抹的西施没有西湖美丽。(同样具有多姿的温柔之美,更主要的是都具有天然美的资质)

初三古诗文复习(4)---《伤仲永》《钱塘湖春行》

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释带点的词语。

1.未尝识书具 2.自是指物作诗 3.忽啼求之

4.父异焉 5.借旁近与之 6.或以钱币乞之

7.余闻之也久 8.从先人还家 9.传一乡秀才观之

10.不能称前时之闻 11.并自为其名 12.其诗以养父母、收族为意

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之( ) 传一乡秀才观之( )

邑人奇之( ) 或以钱币乞之( ) 于舅家见之( )

(三)句子翻译。

1.自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

2.邑人奇之,稍稍宾客其父。

3.日扳仲永环谒于邑人,不使学。

4.曰:“泯然众人矣!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 朝的文学家、政治家 (人名),世人又称其为 。他与唐朝 、 ,宋朝的 、 等人并称为“ ”。

2方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

:自是指物作诗,立就;才华立现。

十二三: ;才华衰减

③又七年: ;才华消失

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了 ,

而后文的“ ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 顺序,写出了方仲永才能 的过程,这是“ ”的结果,因此作者产生了 的情感,并借这个故事告诫我们 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( )

A未尝识书具,忽啼求之 B即书诗四句,并自为其名 C自是指物作诗,立就 D泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖: 云脚: 暖树:

乱花: 足: 阴:

2、这首诗的作者是 朝(人名) ,晚号 居士。

3、这是一首 (体裁),运用对偶的诗句是 。

4、题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的 (地名)。《钱塘湖春行》的意思是 。

5、全诗以“ ”字为线索,从 起,至 终。以“ ”字为着眼点,写出 (季节)西湖美景带给游人的 之情。

6.首联写出了春行的 和看到的 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写 (赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 (写作手法),表达诗人 的心情。

7.整首诗前四句写 , ;后四句写 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是( )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。 B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。 D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。

9.请选了下列说法有误的一项是( )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情

10.下列理解不正确的一项是( )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓

B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势

D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋

12.对这首诗理解,正确的一项是( )

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。 B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。 D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

《伤仲永》 《钱塘湖春行》(答卷)

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。 // 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释词语。

1.未尝识书具 (工具) 2.自是指物作诗 (写) 3.忽啼求之(要求,索取)

4.父异焉(对…感到惊异)5.借旁近与之(给) 6.或以钱币乞之(有的人)

7.余闻之也久(听说) 8.从先人还家 (返回) 9.传一乡秀才观之 (全)

10.不能称前时之闻(符合,相当)11.并自为其名(写)12.其诗以养父母、收族为意(作为)

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之(他,代仲永) 传一乡秀才观之(它,代仲永写的诗)

邑人奇之(它,代仲永写诗这事) 或以钱币乞之(它,代仲永的诗作) 于舅家见之(他,代仲永)

(三)句子翻译。

1、自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

从此,(有人)指定物品(让他)写诗,他能立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。

2、邑人奇之,稍稍宾客其父。

同乡的人对他感到奇怪,渐渐的用宾客的礼节款待他的父亲

3、日扳仲永环谒于邑人,不使学。

他的父亲)每天强拉着仲永四处拜访同乡的人,不让他学习。

4、曰:“泯然众人矣!”

回答说:“(他的特异之处已经)完全消失,成为普通人了!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 宋 朝的文学家、政治家王安石(人名),字介甫,号半山,世人又称王荆公。他与唐朝 韩愈、柳宗元,宋朝的欧阳修.苏洵.苏轼.苏辙.曾巩 等人并称为“ 唐宋八大家 ”。

2.方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

①生五年:自是指物作诗,立就;才华显露。 ②十二三:令作诗,不能称前时之闻;才华衰减。

③又七年:泯然众人矣!才华消失。

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了方仲永幼时天赋很高,而后文的“邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之 ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 时间 顺序,写出了方仲永才能 逐渐衰减 的过程,这是“不使学 ”的结果,因此作者产生了惋惜情感,并借这个故事告诫我们 “生而知之”是有限的,重要的是要“学而知之”,即重视后天教育,勤奋努力地学习 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( D )

A.未尝识书具,忽啼求之 B.即书诗四句,并自为其名

C.自是指物作诗,立就 D.泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖:浙江杭州的西湖 云脚:接近地面的云气,多见于将雨或雨初停 暖树:向阳的树乱花:纷繁的花 足:满足 阴:树荫

2.这首诗的作者是唐朝(人名)白居易 ,晚号香山 居士。除本诗之外,初中阶段教材里我们学过的这位作者的其它作品有 《卖炭翁》

3.这是一首 律诗 (体裁),运用对偶的诗句是“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”

4.题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的西湖(地名)。《钱塘湖春行》意思是春游西湖

5、全诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤 终。以“春”字为着眼点,写出早春季节)西湖美景带给游人的 喜悦 之情。

6.首联写出了春行的起点 和看到的 湖上风光 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写仰视 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写俯瞰(赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 直接抒情(写作手法),表达诗人 对春天西湖美景的喜爱,抒发了恬静闲适 之情。

7.整首诗前四句写 湖边风光 ,远近结合;后四句写 湖东景色 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是(C )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。(春水初生,已经与堤平)

B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。(莺燕勃勃的动态)

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。

D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。(看不足,流连忘返)

9.请选了下列说法有误的一项是( C )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。(春草刚长)

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

10.下列理解不正确的一项是( C )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( B )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓。

B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态。(盎然生机)

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势。

D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋。

12.对这首诗理解,正确的一项是( A )(2分)

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

(B错。第一、二联是诗人对眼前景物的描绘,不是联想。C错。第四联是直抒胸臆,表达对西湖早春美景的喜爱。D错。全诗语言平易浅近,清新自然,情感也是自然流露。故选A)

初三古诗文复习(5)----《周处》 《黄鹤楼》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答下列问题。

周处年少时,凶强侠气,为乡里所患。又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓,义兴人谓为三横,而处尤剧。或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。处即刺杀虎,又入水击蛟。蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。经三天三夜,乡里皆谓已死,更相庆。竟杀蛟而出,闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。乃入吴寻二陆。平原不在,正见清河,俱以情告,并云欲自修改而年已蹉跎,终无所成。清河曰:“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可。且人患志之不立,何忧令名不彰邪?"处遂改励,终为忠臣。

(一)解释下列加点字:

1、终为忠臣( ) 2、为乡里所患( )( )

3、谓为三横( ) 4、实冀三横唯余其一( )( )

5、或说处( )( ) 6、蛟或浮或没( )( )

7、更相庆( ) 8、行数十里,处与之俱( )( )

(二)句子翻译:

(1) 义兴人谓为三横,而处尤剧。?

(2) 或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。

(3)蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。

(4)闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。

(5)且人患志之不立,何忧令名不彰邪?

(三)常识及内容理解:

1.《周处》一文出自 朝 (人名)编撰的《 》。

2.“古人贵朝闻夕死”是从 (人名)的《 》“朝闻道,夕死可矣”化用而来。

3.作者精选“ ”和“ ”两个事例,鲜明地展现了周处

和 的个性特点,同时也展现了他由 到“ ”的成长过程,由此告诉我们: 。

4.周处的性格有两面性,指的是

5.从全文来看,周处能改过自新的原因有:

(A)

(B)

6.下列理解错误的一项是( )

A、本文略写周处危害乡里的情况,是为了突出周处改过自新的内容。

B、周处杀虎斩蛟是为了得到乡人们的谅解。

C、“寻访二陆”充分表现了周处改过的决心。

D、周处由“凶强侠气”到“终为忠臣”,表明立志改过的重要性。

7.下列理解有误的一项是( )

A、同乡人“更相庆”是因为他们以为周处和蛟龙都已经死了。

B、周处杀虎斩蛟的行为充分体现了他骨子里所具有的的英雄侠气。

C、本文主要通过“杀虎斩蛟”和“寻访二陆”两件事表现人物个性的。

D、本文通过周处的事例告诉我们:江山易改,本性也可移。

8.下列对划线句的理解,不正确的一项是( )

A“凶强侠气”说周处行侠仗义。 B“义兴水中有蛟”说义兴水中游蛟龙。

C“皆暴犯百姓”说一起祸害百姓。 D“义兴人谓为三横”说义兴百姓称他们为三大祸害

二.阅读《黄鹤楼》,回答问题:

黄鹤楼

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

1.“历历”的意思是 ,萋萋的意思是 。

2.这首诗描写了诗人 的所见所思 ,抒发了诗人

。

3.诗人借“鹤 楼 ”来抒发怅然若失的感慨。(从诗中选取两字填入空格)

4.与尾联所表达的情感最相似的一项是( )

A. 爱上层楼,为赋新词强说愁。 B. 望极春愁,黯黯生天际。

C. 此生谁料,心在天山,身老沧洲。 D. 夕阳西下,断肠人在天涯。

5.下列理解不正确的一项是( )

A、首联诗人引述黄鹤楼的传说,流露出怅然若失之情,为乡愁的抒发作了铺垫。

B、这首诗首联写远景,颔联写近景,颈联写日景,尾联写晚景。

C、诗中多处运用双声、叠韵和叠音词或词组,在诵读上声音铿锵,清朗和谐,有音韵美。

D、尾联以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。

6.下列理解正确的一项是 ( )

A.诗的前四句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。?????????????

B.诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。??

C.诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉、日暮思归的哀怨愁绪。??

D.传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”

《周处》《黄鹤楼》(答案)

一.阅读下文,回答下列问题:

周处年少时,凶强侠气,为乡里所患。又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓,义兴人谓为三横,而处尤剧。或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。处即刺杀虎,又入水击蛟。蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。经三天三夜,乡里皆谓已死,更相庆。竟杀蛟而出,闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。乃入吴寻二陆。平原不在,正见清河,具以情告,并云欲自修改而年已蹉跎,终无所成。清河曰:“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可。且人患志之不立,何忧令名不彰邪?"处遂改励,终为忠臣。

(一)解释下列加点字:

1、终为忠臣( 成为 ) 2、为乡里所患( 被 )(以……为祸,认为是祸害 )

3、谓为三横( 是 ) 4、实冀三横唯余其一(希望 )( 剩下 )

5、或说处( 有人 )( 劝说 ) 6、蛟或浮或没( 有时 )(沉没 )

7、更相庆( 交替,轮换 ) 8、行数十里,处与之俱(漂游 )( 一起沉浮 )

(二)句子翻译:

(1) 义兴人谓为三横,而处尤剧。?

义兴的百姓称(他们)是三大祸害,而且(这三害当中)周处最为厉害。

(2) 或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。

有人劝说周处去杀死猛虎和蛟龙,实际上是希望三个祸害(相互拼杀后)只剩下一个。

(3)蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。

蛟龙(在水里)有时浮起有时沉没,周处与蛟龙一起漂游了几十里远。

(4)闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。

(他)听说乡里人(以为自己已死)而互相庆祝,才知道自己也被世当作了一大祸害,(因此,)就有了自我改悔的想法。

(5)且人患志之不立,何忧令名不彰邪?

再说,人就怕没有志向,(如果有了志向,)又何必担忧美好的名声不能彰显呢?

(三)常识及内容理解:

1.《周处》一文出自 南北 朝 刘义庆 (人名)编撰的《 世说新语 》。

2.“古人贵朝闻夕死”是从孔丘(人名)的《论语 里仁》“朝闻道,夕死可矣”化用而来。

3.作者精选“杀虎斩蛟 ”和“寻访二陆 ”两个事例,鲜明地展现了周处 凶强侠气和勇于改过的个性特点,同时也展现了他由 危害乡里 到“ 终为忠臣 ”的成长过程,由此告诉我们: 人是可以转变的,只要痛下决心,浪子也可以回头,并成为一个有用的人。

4.周处的性格有两面性,指的是 凶暴强横;讲义气,肯救人急难 。

5.从全文来看,周处能改过自新的原因有:

A.“始知为人情所患,有自改意。” 周处有自改意。 B.又受到了陆云“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可”的指导,使他明白改过自新为时未晚(因此下决心改正错误,后来成为了一名忠臣)。

6.下列理解错误的一项是(B )

A、本文略写周处危害乡里的情况,是为了突出周处改过自新的内容。

B、周处杀虎斩蛟是为了得到乡人们的谅解。(始知为人情所患)

C、“寻访二陆”充分表现了周处改过的决心。

D、周处由“凶强侠气”到“终为忠臣”,表明立志改过的重要性。

7.下列理解有误的一项是(A )

A、同乡人“更相庆”是因为他们以为周处和蛟龙都已经死了(原因是以为周处死了)。

B、周处杀虎斩蛟的行为充分体现了他骨子里所具有的的英雄侠气。

C、本文主要通过“杀虎斩蛟”和“寻访二陆”两件事表现人物个性的。

D、本文通过周处的事例告诉我们:江山易改,本性也可移。

8.下列对划线句的理解,不正确的一项是( A )(2分)

A“凶强侠气”说周处行侠仗义。(这是古今异义词,凶暴强悍,任性使气)

B“义兴水中有蛟”说义兴水中游蛟龙。

C“皆暴犯百姓”说一起祸害百姓。

D“义兴人谓为三横”说义兴百姓称他们为三大祸害。

二.阅读《黄鹤楼》,回答问题: 黄鹤楼

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

1.“历历”的意思是 清楚可数 ,“萋萋”的意思是 形容草木长得很茂盛 。

2.这首诗描写了诗人 登楼远眺 的所见所思 ,抒发了诗人 漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

3.诗人借“鹤 去 楼空 ”来抒发怅然若失的感慨。(从诗中选取两字填入空格)4.与尾联所表达的情感最相似的一项是( D )

A. 爱上层楼,为赋新词强说愁。 B. 望极春愁,黯黯生天际。

C. 此生谁料,心在天山,身老沧洲。 D. 夕阳西下,断肠人在天涯。

5.下列理解不正确的一项是( B )

A.首联诗人引述黄鹤楼的传说,流露出怅然若失之情,为乡愁的抒发作了铺垫。

B.这首诗首联写远景,颔联写近景,颈联写日景,尾联写晚景。(远近与近景颠倒了)

C.诗中多处运用双声、叠韵和叠音词或词组,在诵读上声音铿锵,清朗和谐,有音韵美。(双声:黄鹤—H;叠韵:此地,江上---i,ang;叠音词:悠悠,历历,萋萋)

D.尾联以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。

6.下列理解正确的一项是 ( C )

A.诗的前四句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想.(首联写慕名前来,颔联写搂头远望,非联想)

B.诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。(联想不昔人乘着黄鹤见到而是诗人美好的憧憬与动情回忆)??

C.诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉、日暮思归的哀怨愁绪。??

D.传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道“眼前有景道不得,李白题诗在上头”(应是两名字互换一下,颠倒了)

初三古诗文复习(6)--《小石潭记》《山居秋暝》

作答时间:20分钟

阅读下文,回答问题

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

⑤同游者,吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

(一)解释加点词。

1、从小丘西行 ( ) 2、心乐之 ( )

3、水尤清洌 ( ) 4、蒙络摇缀 ( )( )

5、日光下彻 ( ) 6、凄神寒骨 ( )

7、悄怆幽邃 ( ) 8、隶而从者 ( )

(二)句子翻译。

1.伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。

2.全石以为底,近岸,卷石底以出。

3.潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

4.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

5.其岸势犬牙差互,不可知其源。

6.以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《 》,作者是 朝的 ,我们学过作者贬谪永州时写过的一篇文章,篇名为《 》;还学过他写的一篇寓言故事,篇名为《 》。

2.本文按 的先后来写:发现小石潭 → → 小潭源流→ → 。

3.文中与“伐竹取道”前后呼应的句子有 ① ;② 。

4.文中侧面表现潭水清澈的句子有:① ;② 。

5.作者抓住了小石潭的 的特点,抒发了

6.对于第⑤段,下列理解不正确的一项是( )

A.同游者中既有作者亲戚,也有随从、朋友 B.因是游记,有必要交代同游者,以便读者了解。

C.虽同游者关系亲近,作者还是难以排解忧郁 D.由于同游人数多,所以大家游玩的兴致很高。

7.下列理解不正确的一项是( )

A.第二自然段写潭中游鱼的姿态和情趣。 B第三自然段写小石潭险峻的岸势和源头。

C.第四自然段写潭的四周环境和作者感受。 D.作者感情随景而变,由乐而忧的变化。

8.下列对第①段内容的理解,不正确的一项是( )

A.“如鸣佩环”表现出流水声音的悦耳动听。 B.“伐竹取道”意为砍到竹子并做成了竹筏。

C.“坻”“屿”“嵁”“岩”写出石头形状各异。 D.“青树翠蔓”写出潭边树木藤蔓青翠茂盛。

二.阅读诗歌,回答问题

山居秋暝

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

1.解释词语

(1)暝:( ) (2)随意( )

(3)春芳歇:( ) (4)王孙:( )

2.这是一首 (题材),又是一首 (形式),这首诗体现了诗人“ , ”的特点。

3.这首诗描绘的画面有: 、 、 。

4.本诗中“空”字写出了 ;《题破山寺后禅院》中的“空”字则表现了诗人此刻 ________的精神状态。

5.下列说法最恰当的一项是( )

A.“空山新雨后,天气晚来秋”,描绘了山居秋日新雨之时的薄暮之景,清新宜人。

B.“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,一句以静写动,以无声衬有声,突出了山间生活的幽静。

C.诗歌是以“空山”,为背景,写出了清幽静美的意境,具有鲜明的画面感。

D.诗歌寄托了诗人安贫乐道、洁身自好的高洁的情怀。

6.下列理解不恰当的一项是( )

A.晚来秋紧扣标题,点明时间。 B.春芳歇指春色怡人,适于观赏。

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。 D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

7.下列理解不恰当的一项是( )

A.首联交待了时间、地点、季节和天气。 B.颔联描写了清幽宁静的山居环境。

C.颈联描绘了喧声笑语的生活场景。 D.全诗反映诗人恬淡无为的生活理想。

《小石潭记》《山居秋暝》(答案)

一.阅读下文,回答问题

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去

⑤同游者,吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

(一)解释加点词。

1、从小丘西行 ( 向西) 2、心乐之(以…为乐,感到高兴,认为…是高兴)

3、水尤清洌 (特别) 4、蒙络摇缀 (覆盖 )(连结)

5、日光下彻 (透过,穿过 ) 6、凄神寒骨 (以…为凄,感到…凄凉 )

7、悄怆幽邃 (深 ) 8、隶而从者 (作随从 )

(二)句子翻译。

伐竹取道,下见小潭,水尤清洌

(于是)砍倒竹子开辟出一条小路,顺势往下走便可看见一个小潭,潭水特别清澈

全石以为底,近岸,卷石底以出。

潭用整块石头为底,靠近岸边,石头有些部分卷过来露出水面

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没

4.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

向水潭的西南望去,那小溪像北斗七星那样曲折,像蛇爬行那样弯曲,一段看得见,一段看不见。

5.其岸势犬牙差互,不可知其源。

溪流的岸势像狗的牙齿那样相互交错,也不知道它的源头在什么地方。

6.以其境过清,不可久居,乃记之而去。

因为它的环境过于冷清,不能长时间停留,于是久把当时的情景记下来便离开了。

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《 柳河东集 》,作者是 唐 朝的 柳宗元 ,我们学过作者贬谪永州时写过的一篇文章,篇名为《小石潭记 》;还学过他写的一篇寓言故事,篇名为《 黔之驴 》。

2.本文按 游踪 的先后来写:发现小石潭 → 潭中景物 → 小潭源流→潭周氛围 →离开小石潭。(发现小潭---“心乐之”;观鱼时---“似与游者相乐”;观鱼后---“凄神寒骨,悄怆幽邃”。可以看出作者借山水求解脱而又最终无法解脱的痛苦)

3.文中与“伐竹取道”前后呼应的句子有:① 隔篁竹 ;② 四面竹树环合 。

4.文中侧面表现潭水清澈的句子有①潭中鱼可百许头,皆若空游无所依; ②日光下彻,影布石上 。

5.作者抓住了小石潭的凄清幽静 的特点,抒发了 自己被贬后难以排遣的忧伤的感受(写作意图)。

6.对于第⑤段,下列理解不正确的一项是( D )

A.同游者中既有作者的亲戚,也有随从、朋友。

B.因是游记,有必要交代同游者,以便读者了解。

C.虽同游者关系亲近,作者还是难以排解内心忧郁

D.由于同游人数多,所以大家游玩的兴致很高(因为作者被贬,内心愁苦,再加上小石潭周围凄凉,更使柳宗元心生悲凉,衬托出凄凉萧瑟的气氛,便觉得“寂寥无人”了)

7.下列理解不正确的一项是( B )

A.第二自然段写潭中游鱼的姿态和情趣

B.第三自然段写小石潭险峻的岸势和源头(还有走向,形状等)

C.第四自然段写潭的四周环境和作者感受。

D.作者感情随景而变,由乐而忧的变化。

8.下列对第①段内容的理解,不正确的一项是( B )

A.“如鸣佩环”表现出流水声音的悦耳动听。

B.“伐竹取道”意为砍到竹子并做成了竹筏。(伐,在这里是砍伐,不是竹筏)

C.“坻”“屿”“嵁”“岩”写出石头形状各异。

D.“青树翠蔓”写出潭边树木藤蔓青翠茂盛。

山居秋暝

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

1.解释词语。

(1)暝: (日落,夜晚 ) (2)随意:(任凭,任意 )

(3)春芳歇:(春天的芳华凋谢了) (4)王孙:(贵族子弟的通称,这里借指自己)

2.这是一首 山水田园诗 (题材—内容),又是一首 五律(体裁-- 形式),这首诗体现了诗人“诗中有画,画中有诗 ”的特点。

3.这首诗描绘的画面有:明月清泉、竹喧莲动、浣女归舟(先总写雨后晚秋,(1分)后有几幅具体画面:月照松间、泉流石上、浣女和渔者晚归;(2分)明净、宁静、清幽或清新明丽(2分)。-----总写了:雨夜秋山图 ) 。

4.本诗中“空”字写出了 天高云淡,万物空灵之美---清幽静美(“空”应解释静,诗人来到山林,远离了嘈杂烦扰的市朝,山居给他的突出印象就是非常的寂静,因此,才听到山泉流动声,浣女欢笑声,荷叶摆动声;另外,由于山中林木的茂盛掩盖了人们活动的痕迹,所以作者说是“空山”)《题破山寺后禅院》中的“空”字则表现了诗人此刻 (见到后寺禅院的优美景色_而内心)宁静平和/俗念全消__的精神状态。

5.下列说法最恰当的一项是(C )

A.首联描绘了山居秋日新雨之时的薄暮之景,清新宜人(之后)。

B.颈联一句以静写动,以无声衬有声,突出了山间生活的幽静(竹喧)

C.诗歌是以“空山”,为背景,写出了清幽静美的意境,具有鲜明的画面感。

D.诗歌寄托了诗人安贫乐道、洁身自好的高洁的情怀(寄情山水田园,对隐居生活怡然自得的心情/隐居山林远离官场而洁身自好的意愿)。

6.下列理解不恰当的一项是( B )(2分)

A.晚来秋紧扣标题,点明时间。 B.春芳歇指春色怡人,适于观赏。(春天的芳华凋谢了)

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。 D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

7.下列理解不恰当的一项是( D )。

A.首联交待了时间、地点、季节和天气。B.颔联描写了清幽宁静的山居环境。

C.颈联描绘了喧声笑语的生活场景。 D.全诗反映诗人恬淡无为的生活理想。(寄情山水田园,对隐居生活怡然自得的心情)

初三古诗文复习(7)——《卖油翁》《送友人》

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

陈康肃公尧咨善射,当世无双 ,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他, 但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(一)解释词语。

1、陈康肃公尧咨善射 ( ) 2、当世无双 ( )

3、有卖油翁释担而立 ( ) 4、自钱孔入 ( )

5、①公亦以此自矜 ( ) ②以我酌油知之( ) ③徐以杓酌油沥之( )

6、①睨之( ) ②康肃笑而遣之( ) ③以我酌油知之( )

(二)句子翻译。

1、见其发矢十中八九,但微颔之。

2、康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

3、以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。

4、因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《 》,作者是 ,号 ,又号 ,是我国 朝著名文学家, 之一。我们学过他的作品有《 》。

2.“乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。”这几句是对卖油翁的 描写,描写了卖油翁 ,用事实证明了 的道理。

3.“康肃笑而遣之”的“笑”字反映了他当时怎样的心理?

4.下面句子全部表现陈尧咨骄傲自大的一项是 ( )

①公亦以此自矜 ②但微颔之 ③尔安敢轻吾射 ④吾射不亦精乎 ⑤康肃笑而遣之

A. ①②③ B. ②④⑤ C. ②④③ D. ①③④

5.与“翁曰:‘无他,但手熟尔。’”相照应的一句是( )

A、释担而立 B、睨之 C、久而不去 D、但微颔之

6.下列理解不正确的一项是( )?

A、第一段写了陈尧咨射箭的技艺高超。? B、第二段写了卖油翁酌油的本领过人。?

C、本文中陈尧咨自信,卖油翁自大。? D、本文揭示了“熟能生巧”的道理。?

二、阅读下面的诗,回答问题。

送友人 【 唐 】

青山横北郭,白水绕东城。此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。挥手自兹去,萧萧班马鸣。

1、词语解释。

孤蓬: 浮云:

落日: 故人: 班马:

2、从内容来看,这是一首 诗,作者 通过描写清丽如画的 ,渲染深情

美好的 ,表达出 之情。

3.首联的“横”与“绕”动静结合地描写青山白水的姿态,以下与之手法相似的一项是( )

A、万籁此俱寂,但余钟磬音。 B、影布石上,怡然不动,倏尔远逝,往来翕忽。

C、看沙鸥舞再三,卷香风十里珠帘。 D、竹喧归浣女,莲动下渔舟。

4、下列理解不正确的一项是( )

A、首联以送别环境之清雅,烘托友人间情谊之高雅。

B、颔联用“孤蓬”比喻漂泊无定的友人和自己。

C、颈联将浮云和落日拟人化,表达对友人的关切。

D、尾联以萧萧马鸣之声传依依惜别之情,令人回味。

5、下列理解错误的一项是(???)?

A、首联描摹出一幅寥廓秀丽的图景。? B、颔联表达了对朋友漂泊天涯的深切关怀。?

C、颈联传达出诗人对友人的依恋之情。 D、尾联说明送君千里终有一别,不如及时分手。

6、下列对这首诗内容的理解,正确的项是( )

A.“横”字写出水之动态。 B.“绕”字写出山之静态。

C.尾联抒发难舍难分的情感。 D.通篇都在写秀丽的自然美。

7、下列理解不正确的一项是( )

A.“青山”“白水”描绘了色泽明丽的送别场景。

B.借“浮云”、“落日”,抒发诗人依依惜别的深情。

C.借写“班马”表达诗人对友人的无限深情和不舍之意。

D.这是一首送别诗,表达了诗人缠绵悱恻的哀伤情调。

《卖油翁》《送友人》(答案)

一、阅读下文,回答问题。

陈康肃公尧咨善射,当世无双 ,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他, 但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(一)解释词语。

1、陈康肃公尧咨善射 (擅长,善于) 2、当世无双(处在某个地方 或某个时候,处在,正当)

3、有卖油翁释担而立 (放) 4、自钱孔入 (注入 )

5、①正见清河,具以情告(把) ②以我酌油知之(凭 ) ③徐以杓酌油沥之(用 )

6、①睨之(代,陈尧咨) ②康肃笑而遣之(代,卖油翁) ③以我酌油知之(代,这道理)

(二)句子翻译。

1、见其发矢十中八九,但微颔之。

看他射十箭能射中了八九箭,(对此)只是微微点点头。

2、康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

陈尧咨(听后)气愤地说:“你怎么敢看轻我射箭(的本领)!”

3、以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。

把一枚铜钱盖在葫芦口上,慢慢地用油杓舀油注入葫芦

4、因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”

于是说:“我也没有别的(奥妙),只不过是手熟练罢了。”

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《欧阳文忠公文集 》,作者是欧阳修 ,字永叔 ,号醉翁,又号六一居士,是我国 宋 朝著名文学家, 唐宋八大家 之一。我们学过他的作品有《 醉翁亭记 》。

2.“乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。”这几句是对卖油翁的 动作 描写,描写了卖油翁 酌油的娴熟技能 ,用事实证明了 熟能生巧 的道理

3. “康肃笑而遣之”的“笑”字反映了他当时怎样的心理?

反映了康肃掩饰自己的尴尬和对卖油翁的佩服的心理

4.下面句子全部表现陈尧咨骄傲自大的一项是 ( D )

①公亦以此自矜 ②但微颔之 ③尔安敢轻吾射 ④吾射不亦精乎

⑤康肃笑而遣之 ⑥汝亦知射乎 ⑦尧咨善射,当世无双。

A. ①②③⑦ B. ②④⑤⑥ C. ②④③⑦ D. ①③④⑥

5.与“翁曰:‘无他,但手熟尔。’”相照应的一句是(D )

A、释担而立 B、睨之 C、久而不去 D、但微颔之

6.下列理解不正确的一项是( C )?

A、第一段写了陈尧咨射箭的技艺高超。 ?B、第二段写了卖油翁酌油的本领过人。?

C、本文中陈尧咨自信,卖油翁自大。(自信与自大互换)? D、本文揭示了“熟能生巧”的道理。?

二、阅读下面的诗,回答问题。

送友人 【唐】

青山横北郭,白水绕东城。此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。挥手自兹去,萧萧班马鸣。

1、词语解释。

孤蓬:单根蓬草,喻指远行的朋友 浮云:漂浮的云彩,喻指行踪不定的朋友

落日:夕阳 故人:老朋友,诗中是指诗人 班马:载人远离的马

2、从内容来看,这是一首 送别 诗,作者 李白 通过描写清丽如画的送别环境,渲染深情美好的送别气氛 ,表达出 对友人的依依惜别 之情。

3、首联的“横”与“绕”动静结合地描写青山白水的姿态,以下与之手法相似的一项是(B )

A.万籁此俱寂,但余钟磬音(以声衬静)。 B.影布石上,怡然不动,倏尔远逝,往来翕忽(动静结合)

C.看沙鸥舞再三,卷香风十里珠帘(以动衬静) D.竹喧归浣女,莲动下渔舟(以声衬静)

4、下列理解不正确的一项是(B )

A、首联以送别环境之清雅,烘托友人间情谊之高雅。

B、颔联用“孤蓬”比喻漂泊无定的友人和自己。(诗人用“孤蓬”喻指远行的朋友)

C、颈联将浮云和落日拟人化,表达对友人的关切。

D、尾联以萧萧马鸣之声传依依惜别之情,令人回味。

5、下列理解错误的一项是(D )?

A、首联描摹出一幅寥廓秀丽的图景。 B、颔联表达了对朋友漂泊天涯的深切关怀。?

C、颈联传达出诗人对友人的依恋之情。 D、尾联说明送君千里终有一别,不如及时分手。(惜别)

6.下列对这首诗内容的理解,正确的项是( C. )(2分)

A.“横”字写出水之动态。(静态) B.“绕”字写出山之静态。(动态)

C.尾联抒发难舍难分的情感。 D.通篇都在写秀丽的自然美。(只有首联在写秀丽的自然美景)

7. 下列理解不正确的一项是( D )

A.“青山”“白水”描绘了色泽明丽的送别场景。

B.借“浮云”、“落日”,抒发诗人依依惜别的深情。

C.借写“班马”表达诗人对友人的无限深情和不舍之意。

D.这是一首送别诗,表达了诗人缠绵悱恻的哀伤情调。(这首诗自然明快,自然美与人情美交织在一起,感情真挚热忱而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调)

初三古诗文复习(8)——《核舟记》《卖炭翁》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题。

①明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

②舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,篛篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之

③船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。

④舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

⑤其船背稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一文曰“初平山人”,其色丹。

⑥通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长,曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪矣哉!

(一)解释词语。

1、能以径寸之木 2、尝贻余核舟一 3、其两膝相比者

4、清风徐来 5、神情与苏、黄不属 6、盖简桃核修狭者为之

(二)句子翻译。

1、罔不因势象形,各具情态。

2、尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

3、其人视端容寂,若听茶声然。

4、嘻,技亦灵怪矣哉!

(三)内容理解。

1、本文选自《 》,由 朝的 编著,本文作者是 朝的 。文中点明核舟主题的句子是“ ”

2、文中提到的“大苏”是宋朝文学家 ,鲁直是他的朋友

3、这是一篇说明文,通过介绍核舟的 、 、 等,表现了雕刻者的 和 ,反映出我国古代民间工艺的高超成就。

4、文章扣 (填两字)这一特点来描述核舟,下列选项中能表现这一特征的是( )

A、其两膝相比者,各各隐卷底衣褶中 B、盖大苏泛赤壁云

C、神情与苏、黄不属 D、细若蚊足,钩画了了

5、下面说法有误的一项是( )

A.“记”是古代的一种文体。以叙事为主,也可以说明、抒情和议论。

B.本文描述了用桃核刻成的小舟,表现了我国古代工艺的高超成就和劳动人民的智慧。

C.本文按照从正面到背面的逻辑顺序,介绍了核舟的形象。

D.本文通过介绍核舟的形状、结构、主题等,表现了雕刻者的精巧技艺和巧妙构思。

6.下列对文章理解恰当的一项是:( )

A.“右刻‘山高月小,水落石出’,左刻‘清风徐来,水波不兴’”与“盖大苏泛赤壁云”句语意相连

B.“长约八分有奇,高可二黍许”用举例子和列数字的说明方法,准确地写出核舟的体积之小。

C.介绍核舟时,按照从上至下的空间顺序,介绍了核舟的船头、船舱、船尾、船背等各个部分。

D.全文结构可以概括为先总后分,先总述王叔远技艺奇巧,再细致描述核舟各个部分的特点。

二.阅读下列诗歌,回答问题

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

1.解释下列词语

①翩翩: ②驱将: ③敕: ④直:

2.这首诗的作者是 朝诗人 。诗完整地描述卖炭翁 、 、和 、 的全部过程,揭露了 ,同时也表现了 。

3.下列对诗歌内容理解正确的一项是( )

A.“伐薪烧炭”强调了卖炭翁劳动生活十分艰辛。

B.“何所营”交代了卖炭翁穷困不堪的生活状况。

C.“可怜”表现了作者对卖炭翁艰难处境的同情。

D.“愿天寒”突出了卖炭翁不怕天寒地冻的精神。

4.下列对诗歌理解有误的一项是( )

A.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”以外貌描写表现了卖炭翁的艰苦劳作。

B.“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”以心理描写反映了卖炭翁悲惨的生活境遇。

C.“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”以神态描写表现了卖炭翁的勇敢反抗。

D.“半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直”以动作描写揭露了宫使凶残掠夺的面目。

5下列对下列对诗歌理解有误的一项是( )

A. 诗揭露了宫市的弊端带给劳动人民的不幸,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

B.“把”、“称”、“叱”、“牵”,几个简洁有力的动词,形象地描绘出宫蛮横掠夺。

C.“手把文书口称敕”中的 “文书”和“敕”这两个词表现了宫使的狐假虎威、巧取豪夺。

D.“牛困人饥日已高”直接写出了卖炭翁在雪地赶车行走的整个过程,形象地写出了卖炭翁卖炭的艰难困苦:路远、车重、雪厚、人苦。

8《核舟记》《卖炭翁》(答案)

核舟记

①明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

②舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,篛篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。

③船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。

④舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

⑤其船背稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一文曰“初平山人”,其色丹。

⑥通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长,曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪矣哉!

一、解释词语。

1.能以径寸之木(用) 2.尝贻余核舟一(赠) 3.其两膝相比者(靠近)

4.清风徐来(缓缓地) 5.神情与苏、黄不属(类似) 6.盖简桃核修狭者为之(挑选)(长)

二、句子翻译。

1、罔不因势象形,各具情态。

都能就着木头原来的样子摹拟那些东西的形状,各有各的神情姿态。

2、尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(他)曾经赠送给我一只用桃核雕刻成的小船,刻的是苏轼游赤壁的情景。

3、其人视端容寂,若听茶声然。

那个人的眼光正视着(茶炉),神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。

4、嘻,技亦灵怪矣哉! 啊,(这)技艺也真奇妙啊!

三、内容理解。

1.本文选自《虞初新志》,由清 朝的张潮 编著,本文作者是明朝的魏学洢 。文中点明核舟主题的句子是“盖大苏泛赤壁云 ”

2.文中提到的“大苏”是宋朝文学家 苏轼 ,鲁直是他的朋友黄庭坚

3.这是一篇说明文,通过介绍核舟的 形状、 构造 、舟上人和物等,表现了雕刻者的精巧技艺 和 巧妙构思 ,反映出我国古代民间工艺的高超成就。

4.文章主要扣奇巧 (填两个字)这一特点来描述核舟,下列选项中能具体表现这一特征的是( D )

A、其两膝相比者,各各隐卷底衣褶中 B、盖大苏泛赤壁云

C、神情与苏、黄不属 D、细若蚊足,钩画了了

5.下面说法有误的一项是(C )

A.“记”是古代的一种文体。以叙事为主,也可以说明、抒情和议论。

B.本文描述了用桃核刻成的小舟,表现了我国古代工艺的高超成就和劳动人民的智慧。

C.本文按照从正面到背面的逻辑顺序,介绍了核舟的形象(空间:先总后分—先中间后两边,从走到右,由上至下。

D.本文通过介绍核舟的形状、结构、主题等,表现了雕刻者的精巧技艺和巧妙构思。

6.下列对文章理解恰当的一项是:( A )

A.“右刻‘山高月小,水落石出’,左刻‘清风徐来,水波不兴’”与“盖大苏泛赤壁云”句语意相连。

B.“长约八分有奇,高可二黍许”用举例子和列数字的说明方法,准确地写出核舟的体积之小。((没用举列子)

C.介绍核舟时,按照从上至下的空间顺序,介绍了核舟的船头、船舱、船尾、船背等各个部分。(先介绍船舱,在介绍船头、)

D.全文结构可以概括为先总后分,先总述王叔远技艺奇巧,再细致描述核舟各个部分的特点(全文总分总结构,在围绕“奇巧”特点,先总后分……)

卖炭翁

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

一、解释词语。

1.翩翩:得意忘形的样子 2.驱将:赶着走 3.敕:皇帝的命令或诏书 4.直:“值”,指价格

二、内容理解。

1、这首诗的作者是唐 朝诗人白居易。诗完整地描述卖炭翁烧炭、运炭、和 卖炭未成、被宫使掠夺 的全部过程,揭露了宫市带给劳动人民的不幸,同时也表现了 对下层劳动人民的深切同情,希望得到皇帝的注意。

2.下列对诗歌内容理解正确的一项是( C )

A.“伐薪烧炭”强调了卖炭翁劳动生活十分艰辛。(“伐薪烧炭”,概括了复杂的工序和漫长的劳动过程)

B.“何所营”交代了卖炭翁穷困不堪的生活状况。(引出下文的“身上衣裳口中食”,答句才交代穷困不堪的生活状况---一问一答,不仅化板为活,使文势跌宕,摇曳生姿,且扩展了反映民间疾苦的深度与广度)

C.“可怜”表现了作者对卖炭翁艰难处境的同情。

D.“愿天寒”突出了卖炭翁不怕天寒地冻的精神。(复杂矛盾的心理突出卖炭翁的艰难处境)

3.下列对诗歌理解有误的一项是( C )

A.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”以外貌描写表现了卖炭翁的艰苦劳作。

B.“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”以心理描写反映了卖炭翁悲惨的境遇。

C.“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”以神态描写表现了卖炭翁的勇敢反抗(揭露了官吏的蛮横)。

D.“半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直”以动作描写揭露了宫使凶残掠夺的面目。

4.下列对下列对诗歌理解有误的一项是(D)

A. 诗揭露了宫市的弊端带给劳动人民的不幸,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

B.“把”、“称”、“叱”、“牵”,几个简洁有力的动词,形象地描绘出宫蛮横掠夺。

C.“手把文书口称敕”中的 “文书”和“敕”这两个词表现了宫使的狐假虎威、巧取豪夺。

D.“牛困人饥日已高”直接写出了卖炭翁在雪地赶车行走的整个过程,形象地写出了卖炭翁卖炭的艰难困苦:路远、车重、雪厚、人苦(没有直接写出)

初三古诗文复习(9)---《口技》《酬乐天扬州初逢席上见赠》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题

①京中有善口技者。会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。

② 遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。既而儿醒,大啼。夫亦醒。妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而鸣之。又一大儿醒,絮絮不止。当是时,妇手拍儿声,口中呜声.儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。满坐宾客无不伸颈,侧日,微笑,默叹,以为妙绝。

③未几,夫齁声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。

④忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百

初三古诗文复习(1)《为学》《观沧海》

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

为 学

①天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

②蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

③富者曰:“子何恃而往?”

④曰:“吾一瓶一钵足矣。”

⑤富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”

⑥越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

⑦西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

一、解释词语。

1、蜀之鄙有二僧 ( ) 2、贫者语于富者曰 ( )

3、越明年 ( ) 4、贫者自南海还 ( )

5、西蜀之去南海 ( ) 6、以告富者 ( )

7、下列与“人之立志” 中的“之”的用法相同的一项是 ( )

A. 为之 B. 吾欲之南海 C. 蜀之鄙有二僧 D. 西蜀之去南海

二、句子翻译。

1、学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

2、子何恃而往!

3、人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

三、内容理解。

1、本文讲述了 的故事,形象地说明了 的辩证关系,告诉人们 的道理。

2、文中可以看出“之南海”是非常困难的语句是“________________________ _______”

3、文中穷和尚到南海的经历可以用一句俗话来概括:

4、下列哪句话可以看出作者希望子侄立定志向,刻苦学习?( )

A、天下事有难易乎? B、人之为学有难易乎?

C、僧富者不能至而贫者至焉。 D、人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

5、下列正确的一项是 ( )

A、选文第①段指出“为学”的难易可以转化,关键在于“为”。????

B、故事中贫僧的所为证明了“不为,则易者亦难矣”的观点。???

C、选文③?到⑥段富僧的心理由最初的轻蔑变成了最终的敬佩。?

D、选文的第⑦段由“蜀鄙二僧”的故事引出了主旨:为学贵在立志。

四、文学常识。

1、本文是作者是 (人名)写给他子侄辈的训示家书,在教材中我们还学过与他同时代的文学家所写的家书是《 》。

2、出自本文的成语是 ,现在人们常借以说明

的道理。

二、阅读下面的诗,回答问题。

观沧海 【 】

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起,日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

1、词语解释。

临: 何: 澹澹: 竦峙: 萧瑟: 洪波: 星汉: 咏志:

2、本诗以“ ”字总领全篇,借大海 的景象,表现了开阔的胸襟,抒发了

“东临…沧海”,点明了观沧海的 ,流露出了诗人眺望大海时 的心情。“水何…竦峙”两句写了大海的 ,显示了大海的 。“树木…涌起”, (写作手法), 描写了山岛和海水的景象。“日月…其里”,以丰富的 ,描绘了大海 ,表现了诗人 。 “幸甚…咏志”,是古体乐府诗结束时的“套语”,与诗的内容 。

3、本篇作者曾出现在以下哪篇课文中?( ???)

??A、《武松打虎》 B、《煮酒论英雄》 C、《明湖居听书》 D、《劳山道士》

4、下列与本诗中所描述的季节相同的一项是( )

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 B、青山绿水,白草红叶黄花。

乱花渐入迷人眼,浅草才能没马蹄。 D、试问卷帘人,却道海棠依旧。

《为学》《观沧海》(答案)

阅读下文,回答问题。

为 学

①天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

②蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

③富者曰:“子何恃而往?”

④曰:“吾一瓶一钵足矣。”

⑤富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”

⑥越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

⑦西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

一、解释词语。

1、蜀之鄙有二僧(边远的地方) 2.贫者语于富者曰(告诉,对…说)

3.越明年(到,经过 ) 4、贫者自南海还(返回 )

5、西蜀之去南海 (距离 ) 6.以告富者(把,拿,将)

7、下列与“人之立志” 中的“之”的用法相同的一项是 ( D )

A 为之(代,它) B 吾欲之南海(动,到,往) C 蜀之鄙有二僧 (助,的) D 西蜀之去南海

二、句子翻译。

1学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

只要肯学,那么困难的学问也变得容易了;如果不学,那么容易的学问也变得困难了。

2子何恃而往! 您凭借着什么去呢?

3人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

三、内容理解。

1、本文讲述了“蜀鄙二僧”之南海 的故事,形象地说明了 难易相互转化 的辩证关系,告诉人们 人贵立志,事在人为 的道理,勉励人们立志求学,努力向上。

2、文中可以看出“之南海”是非常困难的语句是“_西蜀之去南海,不知几千里也。”

3、文中穷和尚到南海的经历可以用一句俗话来概括:事在人为/世上无难事只怕有心人

4、下列哪句话可以看出作者希望子侄立定志向,刻苦学习?(D )

A、天下事有难易乎? B、人之为学有难易乎?

C、僧富者不能至而贫者至焉。 D、人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

5、下列正确的一项是 ( D )

A、选文第①段指出“为学”的难易可以转化,关键在于“为”。(不为)????

B、故事中贫僧的所为证明了“不为,则易者亦难矣”的观点。???

C、选文③?到⑥段富僧的心理由最初的轻蔑变成了最终的敬佩。?

D、选文的第⑦段由“蜀鄙二僧”的故事引出了主旨:为学贵在立志。

四、文学常识。

1、本文作者是 彭端淑 (人名)写给他子侄辈的训示家书,在教材中我们还学过与他同时代的文学家所写的家书是《潍县署中寄舍弟墨第一书》(清 郑燮)。

2、出自本文的成语是事在人为,现在人们常借以说明穷与富不是事业成功的关键因素的道理。

二、阅读下面的诗,回答问题。

观沧海 【 三国 】 曹操

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起,日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

1、词语解释。

临:来到 何:多么 澹澹:水波摇动的样子 竦峙:高高耸立

萧瑟:木被秋风吹的声音 洪波:汹涌澎湃的波浪 星汉:银河 咏志:表达心意

2、本诗以“ 观 ”字总领全篇,借大海 的雄伟壮丽景象 的景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

“东临…沧海”,点明了观沧海的 地点 ,流露出了诗人眺望大海时 兴奋而庄严 的心情。“水何…竦峙”两句写了大海的全景,显示了大海的 辽阔壮观 。“树木…涌起”, 动静结合(写作手法),具体真实 描写了山岛和海水的景象。“日月…其里”,以丰富的 想象 ,描绘了大海 一幅大海吞吐日月、包蕴星汉的宏伟气魄和博大胸怀,表现了诗人旷达的胸襟和对前途充满信心的乐观气度。 “幸甚…咏志”,是古体乐府诗结束时的“套语”,与诗的内容 无关 。

3、本篇作者曾出现在以下哪篇课文中?( ?B?)

?A《武松打虎》 B《煮酒论英雄》 C《明湖居听书 D《劳山道士》

下列与本诗中所描述的季节相同的一项是( B )

A水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇 B青山绿水,白草红叶黄花(白朴《天净沙秋》

C乱花渐入迷人眼,浅草才能没马蹄。 D试问卷帘人,却道海棠依旧。

初三古诗文复习(2)---《天时不如地利》《望岳》

作答时间:20分钟

阅读点下文,回答下列问题:

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣

(一)解释加点字的意思

1.兵革非不坚利也( ) 2.委而去之( )( )

3.必有得天时者矣( ) 4.不胜( )

5.失道者寡助( ) 6.天下顺之( )

7.固国不以山溪之险( ) ( ) 8.吾义固不杀人( )( )

9.故君子有不战( ) 10.亲戚畔之( )( )

(二)翻译句子

1.天时不如地利,地利不如人和。

2.得道者多助,失道者寡助。

3.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

4.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(三)常识和内容理解

1.本文选自 ,是 家代表作之一。孟子,名 , 时期思想家。

2.本章采用 和 的论证方法,有力地论证了“

”的中心论点。

3.从论证思路来看:第二段,以 为例,有力论证了“

”的观点;第三段以 为例,从而有力地论证了“ ”的观点;第四段紧承上文的“ ”,连用三个 句,将论证范围从军事引向 ,提出了“ , ”的结论,充分体现了孟子 的 思想。这三段的论证结构是: 。

4、下面判断有误的一项是(? ?)?

A.文章采用了“总——分——总”的结构模式。 B.第二段用了攻城的例子论证了“天时不如地利”。?

C.“域民……”三句从反面论证了“人和”的重要。D.第四段运用对比的写法,突出“得道”的作用。

5、对文章内容理解有误的一项是( )

A.文中与“得道者”意思相同的一个词是“君子” B.作者在论述战争的三个要素时,着重强调了“人和”

C.文章的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和” D.文章集中反映了孟子“仁政”“法治”的思想

二.阅读《望岳》,回答问题:

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

1.“造化”的意思是 ,“会当”的意思是 。“阴阳”的意思分别是_ 和 。

2.这首诗历来被誉为歌咏泰山的名作。全诗紧扣题目中的 ?字展开,热情赞美了泰山的 和 的景色。

3.“会当凌绝顶,一览众山小”两句体现了诗人

。

4.下列对"会当凌绝顶,一览众山小"赏析错误的一项是( )

A、这句诗化用了孔子的“登泰山而小天下”的名句。

B、这句诗运用了对偶的修辞手法来抒发自己的豪情壮志。

C、这句诗既是诗人要攀登泰山极顶也是攀登人生顶峰的誓言,表达了俯视一切的雄心壮志。

D、这句诗蕴含人生哲理:只要不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切、傲视群雄。

5.下列对本诗的理解正确的一项是( )

A.作者运用比较,突出了泰山的神奇秀丽。 B.作者运用描写,写出了泰山的耸立险峻。

C.作者运用设问,表达了自己的好奇疑惑。 D.作者登临山顶,抒发了自己的豪情壮志。

6.下列分析不正确的一项是( )

A.诗中"钟"字用拟人的手法体现了作者对泰山雄奇秀丽的喜爱;“割”字突出了泰山遮天蔽日的形象。

B.首联运用设问的修辞,“齐鲁青未了”既借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起的形象,又写出泰山的秀美。

C.全诗没有一个"望"字,但句句写向岳而望,距离自近而远,时间从朝至暮,并由望岳联想到将来登岳。

D.诗的前两联着力写泰山的整体形象,后两联着力表现的是诗人的感受 。

7.下列对本诗理解不正确的一项是( )

A.首联写诗人远望泰山时惊叹它的雄壮险峻。 B.颔联写近望泰山赞叹其神奇秀丽巍然耸立。

C.颈联写久望层云归鸟而心胸激荡眼眶欲裂。 D.尾联写诗人由望岳而产生登岳的壮志豪情。

《天时不如地利》《望岳》(答卷)

一.阅读下文,回答下列问题:

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣

解释加点字的意思

1.兵革非不坚利也( 武器 ) 2、委而去之( 抛弃 )( 离开 )

3.必有得天时者矣(得到 ) 4、不胜( 取得胜利 )

5.失道者寡助( 少 ) 6.天下顺之(服从)

7.固国不以山溪之险(巩固)(凭借) 8吾义固不杀人(崇尚仁义)(从来,本来)

9.故君子有不战(因此) 10.亲戚畔之(族内的人。跟自己有血缘关系的人)(同“叛”背叛

(二)翻译句子

1、天时不如地利,地利不如人和。

得到适宜作战的时令、气候不如得到有利于作战的地形(重要),得到有利于作战的地形(又)不如得到人心、上下团结(重要)。

2、得道者多助,失道者寡助。

施行仁政,得到民心的人,帮助他的人就多,施行暴政,失去民心的人,帮助他的人就少。

3.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

不能用划的边疆界线来限制人民(定居而不迁走),不能凭借山河的险要来巩固国防,不能凭借武器的锐利和盔甲的坚固来建立威信。

4.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

用全天下都顺从他的力量去攻打连亲属都背叛他的人,因此,(在这种情况下,)得道的君子要么不战,(如果)战斗就一定会获得胜利。

(三)常识和内容理解

1.本文选自《孟子》,是 儒 家代表作之一。孟子,名 轲 , 战国 时期思想家。

2.本章采用举例论证和对比论证的论证方法,有力地论证了“天时不如地利,地利不如人和”的中心论点

3、从论证思路来看:第二段,以 攻城不胜 为例,有力论证了“ 天时不如地利 ”的观点;第三段以守城失利 为例,从而有力地论证了“地利不如人和”的观点;第四段紧承上文的“ 人和 ”,连用三个排比 句,将论证范围从军事引向 政治 ,提出了“得道者多助,失道者寡助”的治国之道,充分体现了孟子 仁政 的思想。这三段的论证结构是:层进关系(式) 。

4、下面判断有误的一项是(???A ?)?

A.文章采用了“总——分——总”的结构模式。?(层进关系)

B.第二段用了攻城的例子论证了“天时不如地利”。?

C.“域民……”三句从反面论证了“人和”的重要。

D.第四段运用对比的写法,突出“得道”的作用。

5、对文章内容理解有误的一项是( D )

A、文中与“得道者”意思相同的一个词是“君子”。

B、作者在论述战争的三个要素时,着重强调了“人和”。

C、文章的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

D、文章集中反映了孟子“仁政”、“法治”的思想。(没有涉及法治)

二.阅读《望岳》,回答问题:

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

1.“造化”的意思是 大自然,“会当”的意思是 应当,定要 “阴阳”的意思分别是_山北 和 山南 。

2.这首诗历来被誉为歌咏泰山的名作。全诗紧扣题目中的 望 ?字展开,热情赞美了泰山的 巍峨高大(雄伟壮观) 和 神奇秀丽 的景色。

3.“会当凌绝顶,一览众山小”两句体现了诗人意欲登上泰山之巅,睥睨天下的豪情壮志

4.下列对"会当凌绝顶,一览众山小"赏析错误的一项是( B )

A、这句诗化用了孔子的“登泰山而小天下”的名句。

B、这句诗运用了对偶的修辞手法来抒发自己的豪情壮志。(不是对偶,对偶要求上下句相同位置上词性一致。)

C、这句诗既是诗人要攀登泰山极顶也是攀登人生顶峰的誓言,表达了俯视一切的雄心壮志。

D、这句诗蕴含人生哲理:只要不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切、傲视群雄。

5.下列对本诗的理解正确的一项是( B )

A.作者运用比较,突出了泰山的神奇秀丽(没有运用对比手法写景)。

B.作者运用描写,写出了泰山的耸立险峻。

C.作者运用设问,表达了自己的好奇疑惑。(表感叹)

D.作者登临山顶,抒发了自己的豪情壮志。(望岳而生的豪情,还未登岳)

6.下列分析不正确的一项是( C )

A.诗中"钟"字用拟人的手法体现了作者对泰山雄奇秀丽的喜爱;“割”字突出了泰山遮天蔽日的形象。

B.首联运用设问的修辞,“齐鲁青未了”既借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起的形象,又写出泰山的秀美。

C.全诗没有一个"望"字,但句句写向岳而望,距离自近而远,时间从朝至暮,并由望岳联想到将来登岳。(自远而近)

D.诗的前两联着力写泰山的整体形象,后两联着力表现的是诗人的感受?。

7.下列对本诗理解不正确的一项是( A “远望泰山时”错,首联自问自答极写泰山高大)

A.首联写诗人远望泰山时惊叹它的雄壮险峻。B.颔联写近望泰山赞叹其神奇秀丽巍然耸立。

C.颈联写久望层云归鸟而心胸激荡眼眶欲裂。D.尾联写诗人由望岳而产生登岳的壮志豪情。初三古诗文复习(3)--《橘逾淮为枳》《饮湖上初晴后雨》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题

①晏子将使楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也。今方来,吾欲辱之,何以也?”

②左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行,王曰:‘何为者也?’对曰:‘齐人也。’王曰:‘何坐?曰:‘坐盗。’”

③晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”

④王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”

⑤晏子避席对曰:“晏闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”

?王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

(一)解释加点词。

1、晏子将使楚 ( ) 2、楚王闻之 ( )

3、曰:‘坐盗。’ ( ) 4、吏二缚一人诣王 ( )

5、齐人固善盗乎 ( ) 6、寡人反取病焉 ( )

句子翻译。

1.晏婴,齐之习辞者也。

2.今方来,吾欲辱之,何以也?

3.橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。

4.叶徒相似,其实味不同。

5.所以然者何?水土异也。

6.得无楚之水土使民善盗耶?

(三)文学常识和内容理解。

1. 本文选自《 》。晏子,名 ,字平仲, 时期齐国政治家,以善于 著称。

2.本文记叙了

的故事,成功塑造了晏子 的形象。

3.楚王羞辱晏子的方法是 (用自己的语言概括)

4.第⑤段中,晏子面对“齐人固善盗乎”的挑衅,以“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”为喻,把_______比作“淮南”,__ ___比作“淮北”,不盗之民比作“橘”,______比作“枳”,从而推论出 “______ ______ ”的结论,完成了漂亮的反击。

5.下列选项不正确的一项是( )

A 晏子机智地应对楚王的刁难,成功地化解了困局。

B楚王不知道晏子是善辩之人,自以为可以设计羞辱晏子。

C 晏子,名婴,字平仲,是春秋时期齐国著名的政治家。

D 楚王狂妄自大地导演“齐人坐盗被缚”一幕,却自取其辱。

6.下列理解错误的一项是 ( )

A. 针对楚王的发难,晏子运用了类比推理的方法进行反驳,使楚王陷入尴尬的境地。

B. 晏子在席间的对话表现出其超人的智慧与胆识。

C. 从文末楚王的话语可以看出,楚王尚能知错认错。

D. 晏子用“橘生淮南为橘,生于淮北则为枳”这句话强调环境对人的成长起着决定性作用。

饮湖上初晴后雨

水光潋滟睛方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1.解释词语。

(1)潋滟: (2)方好: ( 3)宜:

(4)空蒙: (5)西子:

2.这首诗作者抓住了夏季 的特征,描绘了西湖在不同天气下呈现的别样风姿,表达了了诗人对西湖美景的 。

3.诗中与“总相宜”照应的词语是“ ”和“ ”。

4.下面分析不恰当的一项是( )

A.首句描写西湖晴天的水光,“潋滟”突出水波荡漾、波光粼粼的状态。

B.次句描写雨天中的山色,“空蒙”勾勒出西湖周围群山朦胧的景象。

C.最后两句将西湖比作西子,特别强调了西湖晴天的景色尤其优美。

D.诗人在诗中借景抒发自己的感情,表达了对西湖的喜爱之情。

5.下列对这首诗内容的理解,正确的一项是( )(2分)

A.“潋滟”意为波涛汹涌,写出雨后水量充沛。 B.“空蒙”即朦胧,暗示作者饮酒后醉眼朦胧。

C.一、二句赞美了不同天气情况下的西湖美景。 D.三、四句写出淡妆浓抹的西施没有西湖美丽。

《橘逾淮为枳》《饮湖上初晴后雨》(答卷)

①晏子将使楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也。今方来,吾欲辱之,何以也?”

②左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行,王曰:‘何为者也?’对曰:‘齐人也。’王曰:‘何坐?曰:‘坐盗。’”

③晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”

④王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”

⑤晏子避席对曰:“晏闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”

?王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

一、解释加点词。

1、晏子将使楚 (出使 ) 2、楚王闻之 ( 这消息 )

3、曰:‘坐盗。’ (犯…罪) 4、吏二缚一人诣王 (拜访,拜见 )

5、齐人固善盗乎 ( 本来 ) 6、寡人反取病焉 (辱 )

二、句子翻译。

1.晏婴,齐之习辞者也。

晏婴是齐国善于辞令的人。

2.今方来,吾欲辱之,何以也?

现在他将要来,我想羞辱他,(你们说)该用什么办法呢?

3.橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。

橘树生长在淮河以南就是橘树,生长在淮河以北就变成枳树。

4.叶徒相似,其实味不同。

(他们)仅仅是是叶子相似,(但)它们的果实味道却不一样。

5.所以然者何?水土异也。

这样的原因是什么呢?这是水土不同啊。

6.得无楚之水土使民善盗耶?

莫非是楚国的水土让老百姓变得善于偷盗了吗?。

三.文学常识和内容理解。

1.本文选自《晏子春秋˙内篇杂下》。晏子,名婴,字平仲,春秋时期齐国政治家,以善于辞令著称。

2.本文记叙了晏子出使楚国,凭着机智善辨,挫败了楚王的诡计,维护了个人和祖国尊严 的故事,成功塑造了晏子 爱国、机智、善于辞令 的形象。(楚王的平庸愚昧反衬了晏子的机智善辨)

3楚王羞辱晏子的方法是 栽赃诬陷法---捆绑一个人来到晏子面前说是齐国盗窃被捕,想来诬陷齐国人都偷东西(用自己的语言概括)

(晏子通过类比论证方法将橘子的生长不同与齐楚两国的不同,从而反驳了楚王的羞辱之词,维护了国家的尊严---将计就计,以其人之道,还治其人之身,使对方自取其辱)

4.第⑤段中,晏子面对“齐人固善盗乎”的挑衅,以“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”为喻,把_齐国_比作“淮南”,楚国__比作“淮北”,不盗之民比作“橘”,_偷盗之人_比作“枳”,从而推论出 “_今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶? ”的结论,完成了漂亮的反击。

5.下列选项不正确的一项是( B )

A 晏子机智地应对楚王的刁难,成功地化解了困局。

B楚王不知道晏子是善辩之人,自以为可以设计羞辱晏子。(晏婴,齐之习辞者也)

C 晏子,名婴,字平仲,是春秋时期齐国著名的政治家。

D 楚王狂妄自大地导演“齐人坐盗被缚”一幕,却自取其辱。

6.下列理解错误的一项是 ( D )

A. 针对楚王的发难,晏子运用了类比推理的方法进行反驳,使楚王陷入尴尬的境地。

B. 晏子在席间的对话表现出其超人的智慧与胆识。

C. 从文末楚王的话语可以看出,楚王尚能知错认错。

D. 晏子用“橘生淮南为橘,生于淮北则为枳”这句话强调环境对人的成长起着决定性作用(不是决定性作用)。

饮湖上初晴后雨

水光潋滟睛方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1.解释词语。

(1)潋滟:波光闪动的样子 (2)方好: 正显得美 ( 3)宜:适合,适宜

(4)空蒙:细雨迷茫的样子 (5)西子:西施,春秋时代越国著名的美女

2.这首诗作者抓住了夏季 时雨时晴的天气 的特征,描绘了西湖在不同天气下呈现的别样风姿,表达了了诗人对西湖美景的 热爱与赞美。

3.诗中与“总相宜”照应的词语是“ 睛方好 ”和“ 雨亦奇 ”。

4.下面分析不恰当的一项是( C )

A.首句描写西湖晴天的水光,“潋滟”突出水波荡漾、波光粼粼的状态。

B.次句描写雨天中的山色,“空蒙”勾勒出西湖周围群山朦胧的景象。

C.最后两句将西湖比作西子,特别强调了西湖晴天的景色尤其优美。

D.诗人在诗中借景抒发自己的感情,表达了对西湖的喜爱之情。

5.下列对这首诗内容的理解,正确的一项是( C )(2分)

A.“潋滟”意为波涛汹涌,写出雨后水量充沛。(波光粼粼的状态)

B.“空蒙”即朦胧,暗示作者饮酒后醉眼朦胧。(细雨迷茫的样子)

C.一、二句赞美了不同天气情况下的西湖美景。

D.三、四句写出淡妆浓抹的西施没有西湖美丽。(同样具有多姿的温柔之美,更主要的是都具有天然美的资质)

初三古诗文复习(4)---《伤仲永》《钱塘湖春行》

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释带点的词语。

1.未尝识书具 2.自是指物作诗 3.忽啼求之

4.父异焉 5.借旁近与之 6.或以钱币乞之

7.余闻之也久 8.从先人还家 9.传一乡秀才观之

10.不能称前时之闻 11.并自为其名 12.其诗以养父母、收族为意

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之( ) 传一乡秀才观之( )

邑人奇之( ) 或以钱币乞之( ) 于舅家见之( )

(三)句子翻译。

1.自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

2.邑人奇之,稍稍宾客其父。

3.日扳仲永环谒于邑人,不使学。

4.曰:“泯然众人矣!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 朝的文学家、政治家 (人名),世人又称其为 。他与唐朝 、 ,宋朝的 、 等人并称为“ ”。

2方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

:自是指物作诗,立就;才华立现。

十二三: ;才华衰减

③又七年: ;才华消失

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了 ,

而后文的“ ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 顺序,写出了方仲永才能 的过程,这是“ ”的结果,因此作者产生了 的情感,并借这个故事告诫我们 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( )

A未尝识书具,忽啼求之 B即书诗四句,并自为其名 C自是指物作诗,立就 D泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖: 云脚: 暖树:

乱花: 足: 阴:

2、这首诗的作者是 朝(人名) ,晚号 居士。

3、这是一首 (体裁),运用对偶的诗句是 。

4、题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的 (地名)。《钱塘湖春行》的意思是 。

5、全诗以“ ”字为线索,从 起,至 终。以“ ”字为着眼点,写出 (季节)西湖美景带给游人的 之情。

6.首联写出了春行的 和看到的 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写 (赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 (写作手法),表达诗人 的心情。

7.整首诗前四句写 , ;后四句写 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是( )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。 B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。 D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。

9.请选了下列说法有误的一项是( )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情

10.下列理解不正确的一项是( )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓

B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势

D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋

12.对这首诗理解,正确的一项是( )

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。 B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。 D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

《伤仲永》 《钱塘湖春行》(答卷)

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。 // 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释词语。

1.未尝识书具 (工具) 2.自是指物作诗 (写) 3.忽啼求之(要求,索取)

4.父异焉(对…感到惊异)5.借旁近与之(给) 6.或以钱币乞之(有的人)

7.余闻之也久(听说) 8.从先人还家 (返回) 9.传一乡秀才观之 (全)

10.不能称前时之闻(符合,相当)11.并自为其名(写)12.其诗以养父母、收族为意(作为)

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之(他,代仲永) 传一乡秀才观之(它,代仲永写的诗)

邑人奇之(它,代仲永写诗这事) 或以钱币乞之(它,代仲永的诗作) 于舅家见之(他,代仲永)

(三)句子翻译。

1、自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

从此,(有人)指定物品(让他)写诗,他能立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。

2、邑人奇之,稍稍宾客其父。

同乡的人对他感到奇怪,渐渐的用宾客的礼节款待他的父亲

3、日扳仲永环谒于邑人,不使学。

他的父亲)每天强拉着仲永四处拜访同乡的人,不让他学习。

4、曰:“泯然众人矣!”

回答说:“(他的特异之处已经)完全消失,成为普通人了!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 宋 朝的文学家、政治家王安石(人名),字介甫,号半山,世人又称王荆公。他与唐朝 韩愈、柳宗元,宋朝的欧阳修.苏洵.苏轼.苏辙.曾巩 等人并称为“ 唐宋八大家 ”。

2.方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

①生五年:自是指物作诗,立就;才华显露。 ②十二三:令作诗,不能称前时之闻;才华衰减。

③又七年:泯然众人矣!才华消失。

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了方仲永幼时天赋很高,而后文的“邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之 ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 时间 顺序,写出了方仲永才能 逐渐衰减 的过程,这是“不使学 ”的结果,因此作者产生了惋惜情感,并借这个故事告诫我们 “生而知之”是有限的,重要的是要“学而知之”,即重视后天教育,勤奋努力地学习 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( D )

A.未尝识书具,忽啼求之 B.即书诗四句,并自为其名

C.自是指物作诗,立就 D.泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖:浙江杭州的西湖 云脚:接近地面的云气,多见于将雨或雨初停 暖树:向阳的树乱花:纷繁的花 足:满足 阴:树荫

2.这首诗的作者是唐朝(人名)白居易 ,晚号香山 居士。除本诗之外,初中阶段教材里我们学过的这位作者的其它作品有 《卖炭翁》

3.这是一首 律诗 (体裁),运用对偶的诗句是“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”

4.题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的西湖(地名)。《钱塘湖春行》意思是春游西湖

5、全诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤 终。以“春”字为着眼点,写出早春季节)西湖美景带给游人的 喜悦 之情。

6.首联写出了春行的起点 和看到的 湖上风光 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写仰视 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写俯瞰(赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 直接抒情(写作手法),表达诗人 对春天西湖美景的喜爱,抒发了恬静闲适 之情。

7.整首诗前四句写 湖边风光 ,远近结合;后四句写 湖东景色 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是(C )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。(春水初生,已经与堤平)

B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。(莺燕勃勃的动态)

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。

D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。(看不足,流连忘返)

9.请选了下列说法有误的一项是( C )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。(春草刚长)

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

10.下列理解不正确的一项是( C )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( B )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓。

B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态。(盎然生机)

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势。

D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋。

12.对这首诗理解,正确的一项是( A )(2分)

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

(B错。第一、二联是诗人对眼前景物的描绘,不是联想。C错。第四联是直抒胸臆,表达对西湖早春美景的喜爱。D错。全诗语言平易浅近,清新自然,情感也是自然流露。故选A)

初三古诗文复习(5)----《周处》 《黄鹤楼》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答下列问题。

周处年少时,凶强侠气,为乡里所患。又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓,义兴人谓为三横,而处尤剧。或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。处即刺杀虎,又入水击蛟。蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。经三天三夜,乡里皆谓已死,更相庆。竟杀蛟而出,闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。乃入吴寻二陆。平原不在,正见清河,俱以情告,并云欲自修改而年已蹉跎,终无所成。清河曰:“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可。且人患志之不立,何忧令名不彰邪?"处遂改励,终为忠臣。

(一)解释下列加点字:

1、终为忠臣( ) 2、为乡里所患( )( )

3、谓为三横( ) 4、实冀三横唯余其一( )( )

5、或说处( )( ) 6、蛟或浮或没( )( )

7、更相庆( ) 8、行数十里,处与之俱( )( )

(二)句子翻译:

(1) 义兴人谓为三横,而处尤剧。?

(2) 或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。

(3)蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。

(4)闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。

(5)且人患志之不立,何忧令名不彰邪?

(三)常识及内容理解:

1.《周处》一文出自 朝 (人名)编撰的《 》。

2.“古人贵朝闻夕死”是从 (人名)的《 》“朝闻道,夕死可矣”化用而来。

3.作者精选“ ”和“ ”两个事例,鲜明地展现了周处

和 的个性特点,同时也展现了他由 到“ ”的成长过程,由此告诉我们: 。

4.周处的性格有两面性,指的是

5.从全文来看,周处能改过自新的原因有:

(A)

(B)

6.下列理解错误的一项是( )

A、本文略写周处危害乡里的情况,是为了突出周处改过自新的内容。

B、周处杀虎斩蛟是为了得到乡人们的谅解。

C、“寻访二陆”充分表现了周处改过的决心。

D、周处由“凶强侠气”到“终为忠臣”,表明立志改过的重要性。

7.下列理解有误的一项是( )

A、同乡人“更相庆”是因为他们以为周处和蛟龙都已经死了。

B、周处杀虎斩蛟的行为充分体现了他骨子里所具有的的英雄侠气。

C、本文主要通过“杀虎斩蛟”和“寻访二陆”两件事表现人物个性的。

D、本文通过周处的事例告诉我们:江山易改,本性也可移。

8.下列对划线句的理解,不正确的一项是( )

A“凶强侠气”说周处行侠仗义。 B“义兴水中有蛟”说义兴水中游蛟龙。

C“皆暴犯百姓”说一起祸害百姓。 D“义兴人谓为三横”说义兴百姓称他们为三大祸害

二.阅读《黄鹤楼》,回答问题:

黄鹤楼

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

1.“历历”的意思是 ,萋萋的意思是 。

2.这首诗描写了诗人 的所见所思 ,抒发了诗人

。

3.诗人借“鹤 楼 ”来抒发怅然若失的感慨。(从诗中选取两字填入空格)

4.与尾联所表达的情感最相似的一项是( )

A. 爱上层楼,为赋新词强说愁。 B. 望极春愁,黯黯生天际。

C. 此生谁料,心在天山,身老沧洲。 D. 夕阳西下,断肠人在天涯。

5.下列理解不正确的一项是( )

A、首联诗人引述黄鹤楼的传说,流露出怅然若失之情,为乡愁的抒发作了铺垫。

B、这首诗首联写远景,颔联写近景,颈联写日景,尾联写晚景。

C、诗中多处运用双声、叠韵和叠音词或词组,在诵读上声音铿锵,清朗和谐,有音韵美。

D、尾联以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。

6.下列理解正确的一项是 ( )

A.诗的前四句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。?????????????

B.诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。??

C.诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉、日暮思归的哀怨愁绪。??

D.传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”

《周处》《黄鹤楼》(答案)

一.阅读下文,回答下列问题:

周处年少时,凶强侠气,为乡里所患。又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓,义兴人谓为三横,而处尤剧。或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。处即刺杀虎,又入水击蛟。蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。经三天三夜,乡里皆谓已死,更相庆。竟杀蛟而出,闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。乃入吴寻二陆。平原不在,正见清河,具以情告,并云欲自修改而年已蹉跎,终无所成。清河曰:“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可。且人患志之不立,何忧令名不彰邪?"处遂改励,终为忠臣。

(一)解释下列加点字:

1、终为忠臣( 成为 ) 2、为乡里所患( 被 )(以……为祸,认为是祸害 )

3、谓为三横( 是 ) 4、实冀三横唯余其一(希望 )( 剩下 )

5、或说处( 有人 )( 劝说 ) 6、蛟或浮或没( 有时 )(沉没 )

7、更相庆( 交替,轮换 ) 8、行数十里,处与之俱(漂游 )( 一起沉浮 )

(二)句子翻译:

(1) 义兴人谓为三横,而处尤剧。?

义兴的百姓称(他们)是三大祸害,而且(这三害当中)周处最为厉害。

(2) 或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。

有人劝说周处去杀死猛虎和蛟龙,实际上是希望三个祸害(相互拼杀后)只剩下一个。

(3)蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。

蛟龙(在水里)有时浮起有时沉没,周处与蛟龙一起漂游了几十里远。

(4)闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。

(他)听说乡里人(以为自己已死)而互相庆祝,才知道自己也被世当作了一大祸害,(因此,)就有了自我改悔的想法。

(5)且人患志之不立,何忧令名不彰邪?

再说,人就怕没有志向,(如果有了志向,)又何必担忧美好的名声不能彰显呢?

(三)常识及内容理解:

1.《周处》一文出自 南北 朝 刘义庆 (人名)编撰的《 世说新语 》。

2.“古人贵朝闻夕死”是从孔丘(人名)的《论语 里仁》“朝闻道,夕死可矣”化用而来。

3.作者精选“杀虎斩蛟 ”和“寻访二陆 ”两个事例,鲜明地展现了周处 凶强侠气和勇于改过的个性特点,同时也展现了他由 危害乡里 到“ 终为忠臣 ”的成长过程,由此告诉我们: 人是可以转变的,只要痛下决心,浪子也可以回头,并成为一个有用的人。

4.周处的性格有两面性,指的是 凶暴强横;讲义气,肯救人急难 。

5.从全文来看,周处能改过自新的原因有:

A.“始知为人情所患,有自改意。” 周处有自改意。 B.又受到了陆云“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可”的指导,使他明白改过自新为时未晚(因此下决心改正错误,后来成为了一名忠臣)。

6.下列理解错误的一项是(B )

A、本文略写周处危害乡里的情况,是为了突出周处改过自新的内容。

B、周处杀虎斩蛟是为了得到乡人们的谅解。(始知为人情所患)

C、“寻访二陆”充分表现了周处改过的决心。

D、周处由“凶强侠气”到“终为忠臣”,表明立志改过的重要性。

7.下列理解有误的一项是(A )

A、同乡人“更相庆”是因为他们以为周处和蛟龙都已经死了(原因是以为周处死了)。

B、周处杀虎斩蛟的行为充分体现了他骨子里所具有的的英雄侠气。

C、本文主要通过“杀虎斩蛟”和“寻访二陆”两件事表现人物个性的。

D、本文通过周处的事例告诉我们:江山易改,本性也可移。

8.下列对划线句的理解,不正确的一项是( A )(2分)

A“凶强侠气”说周处行侠仗义。(这是古今异义词,凶暴强悍,任性使气)

B“义兴水中有蛟”说义兴水中游蛟龙。

C“皆暴犯百姓”说一起祸害百姓。

D“义兴人谓为三横”说义兴百姓称他们为三大祸害。

二.阅读《黄鹤楼》,回答问题: 黄鹤楼

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

1.“历历”的意思是 清楚可数 ,“萋萋”的意思是 形容草木长得很茂盛 。

2.这首诗描写了诗人 登楼远眺 的所见所思 ,抒发了诗人 漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

3.诗人借“鹤 去 楼空 ”来抒发怅然若失的感慨。(从诗中选取两字填入空格)4.与尾联所表达的情感最相似的一项是( D )

A. 爱上层楼,为赋新词强说愁。 B. 望极春愁,黯黯生天际。

C. 此生谁料,心在天山,身老沧洲。 D. 夕阳西下,断肠人在天涯。

5.下列理解不正确的一项是( B )

A.首联诗人引述黄鹤楼的传说,流露出怅然若失之情,为乡愁的抒发作了铺垫。

B.这首诗首联写远景,颔联写近景,颈联写日景,尾联写晚景。(远近与近景颠倒了)

C.诗中多处运用双声、叠韵和叠音词或词组,在诵读上声音铿锵,清朗和谐,有音韵美。(双声:黄鹤—H;叠韵:此地,江上---i,ang;叠音词:悠悠,历历,萋萋)

D.尾联以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。

6.下列理解正确的一项是 ( C )

A.诗的前四句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想.(首联写慕名前来,颔联写搂头远望,非联想)

B.诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。(联想不昔人乘着黄鹤见到而是诗人美好的憧憬与动情回忆)??

C.诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉、日暮思归的哀怨愁绪。??

D.传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道“眼前有景道不得,李白题诗在上头”(应是两名字互换一下,颠倒了)

初三古诗文复习(6)--《小石潭记》《山居秋暝》

作答时间:20分钟

阅读下文,回答问题

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

⑤同游者,吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

(一)解释加点词。

1、从小丘西行 ( ) 2、心乐之 ( )

3、水尤清洌 ( ) 4、蒙络摇缀 ( )( )

5、日光下彻 ( ) 6、凄神寒骨 ( )

7、悄怆幽邃 ( ) 8、隶而从者 ( )

(二)句子翻译。

1.伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。

2.全石以为底,近岸,卷石底以出。

3.潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

4.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

5.其岸势犬牙差互,不可知其源。

6.以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《 》,作者是 朝的 ,我们学过作者贬谪永州时写过的一篇文章,篇名为《 》;还学过他写的一篇寓言故事,篇名为《 》。

2.本文按 的先后来写:发现小石潭 → → 小潭源流→ → 。

3.文中与“伐竹取道”前后呼应的句子有 ① ;② 。

4.文中侧面表现潭水清澈的句子有:① ;② 。

5.作者抓住了小石潭的 的特点,抒发了

6.对于第⑤段,下列理解不正确的一项是( )

A.同游者中既有作者亲戚,也有随从、朋友 B.因是游记,有必要交代同游者,以便读者了解。

C.虽同游者关系亲近,作者还是难以排解忧郁 D.由于同游人数多,所以大家游玩的兴致很高。

7.下列理解不正确的一项是( )

A.第二自然段写潭中游鱼的姿态和情趣。 B第三自然段写小石潭险峻的岸势和源头。

C.第四自然段写潭的四周环境和作者感受。 D.作者感情随景而变,由乐而忧的变化。

8.下列对第①段内容的理解,不正确的一项是( )

A.“如鸣佩环”表现出流水声音的悦耳动听。 B.“伐竹取道”意为砍到竹子并做成了竹筏。

C.“坻”“屿”“嵁”“岩”写出石头形状各异。 D.“青树翠蔓”写出潭边树木藤蔓青翠茂盛。

二.阅读诗歌,回答问题

山居秋暝

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

1.解释词语

(1)暝:( ) (2)随意( )

(3)春芳歇:( ) (4)王孙:( )

2.这是一首 (题材),又是一首 (形式),这首诗体现了诗人“ , ”的特点。

3.这首诗描绘的画面有: 、 、 。

4.本诗中“空”字写出了 ;《题破山寺后禅院》中的“空”字则表现了诗人此刻 ________的精神状态。

5.下列说法最恰当的一项是( )

A.“空山新雨后,天气晚来秋”,描绘了山居秋日新雨之时的薄暮之景,清新宜人。

B.“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,一句以静写动,以无声衬有声,突出了山间生活的幽静。

C.诗歌是以“空山”,为背景,写出了清幽静美的意境,具有鲜明的画面感。

D.诗歌寄托了诗人安贫乐道、洁身自好的高洁的情怀。

6.下列理解不恰当的一项是( )

A.晚来秋紧扣标题,点明时间。 B.春芳歇指春色怡人,适于观赏。

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。 D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

7.下列理解不恰当的一项是( )

A.首联交待了时间、地点、季节和天气。 B.颔联描写了清幽宁静的山居环境。

C.颈联描绘了喧声笑语的生活场景。 D.全诗反映诗人恬淡无为的生活理想。

《小石潭记》《山居秋暝》(答案)

一.阅读下文,回答问题

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去

⑤同游者,吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

(一)解释加点词。

1、从小丘西行 ( 向西) 2、心乐之(以…为乐,感到高兴,认为…是高兴)

3、水尤清洌 (特别) 4、蒙络摇缀 (覆盖 )(连结)

5、日光下彻 (透过,穿过 ) 6、凄神寒骨 (以…为凄,感到…凄凉 )

7、悄怆幽邃 (深 ) 8、隶而从者 (作随从 )

(二)句子翻译。

伐竹取道,下见小潭,水尤清洌

(于是)砍倒竹子开辟出一条小路,顺势往下走便可看见一个小潭,潭水特别清澈

全石以为底,近岸,卷石底以出。

潭用整块石头为底,靠近岸边,石头有些部分卷过来露出水面

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没

4.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

向水潭的西南望去,那小溪像北斗七星那样曲折,像蛇爬行那样弯曲,一段看得见,一段看不见。

5.其岸势犬牙差互,不可知其源。

溪流的岸势像狗的牙齿那样相互交错,也不知道它的源头在什么地方。

6.以其境过清,不可久居,乃记之而去。

因为它的环境过于冷清,不能长时间停留,于是久把当时的情景记下来便离开了。

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《 柳河东集 》,作者是 唐 朝的 柳宗元 ,我们学过作者贬谪永州时写过的一篇文章,篇名为《小石潭记 》;还学过他写的一篇寓言故事,篇名为《 黔之驴 》。

2.本文按 游踪 的先后来写:发现小石潭 → 潭中景物 → 小潭源流→潭周氛围 →离开小石潭。(发现小潭---“心乐之”;观鱼时---“似与游者相乐”;观鱼后---“凄神寒骨,悄怆幽邃”。可以看出作者借山水求解脱而又最终无法解脱的痛苦)

3.文中与“伐竹取道”前后呼应的句子有:① 隔篁竹 ;② 四面竹树环合 。

4.文中侧面表现潭水清澈的句子有①潭中鱼可百许头,皆若空游无所依; ②日光下彻,影布石上 。

5.作者抓住了小石潭的凄清幽静 的特点,抒发了 自己被贬后难以排遣的忧伤的感受(写作意图)。

6.对于第⑤段,下列理解不正确的一项是( D )

A.同游者中既有作者的亲戚,也有随从、朋友。

B.因是游记,有必要交代同游者,以便读者了解。

C.虽同游者关系亲近,作者还是难以排解内心忧郁

D.由于同游人数多,所以大家游玩的兴致很高(因为作者被贬,内心愁苦,再加上小石潭周围凄凉,更使柳宗元心生悲凉,衬托出凄凉萧瑟的气氛,便觉得“寂寥无人”了)

7.下列理解不正确的一项是( B )

A.第二自然段写潭中游鱼的姿态和情趣

B.第三自然段写小石潭险峻的岸势和源头(还有走向,形状等)

C.第四自然段写潭的四周环境和作者感受。

D.作者感情随景而变,由乐而忧的变化。

8.下列对第①段内容的理解,不正确的一项是( B )

A.“如鸣佩环”表现出流水声音的悦耳动听。

B.“伐竹取道”意为砍到竹子并做成了竹筏。(伐,在这里是砍伐,不是竹筏)

C.“坻”“屿”“嵁”“岩”写出石头形状各异。

D.“青树翠蔓”写出潭边树木藤蔓青翠茂盛。

山居秋暝

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

1.解释词语。

(1)暝: (日落,夜晚 ) (2)随意:(任凭,任意 )

(3)春芳歇:(春天的芳华凋谢了) (4)王孙:(贵族子弟的通称,这里借指自己)

2.这是一首 山水田园诗 (题材—内容),又是一首 五律(体裁-- 形式),这首诗体现了诗人“诗中有画,画中有诗 ”的特点。

3.这首诗描绘的画面有:明月清泉、竹喧莲动、浣女归舟(先总写雨后晚秋,(1分)后有几幅具体画面:月照松间、泉流石上、浣女和渔者晚归;(2分)明净、宁静、清幽或清新明丽(2分)。-----总写了:雨夜秋山图 ) 。

4.本诗中“空”字写出了 天高云淡,万物空灵之美---清幽静美(“空”应解释静,诗人来到山林,远离了嘈杂烦扰的市朝,山居给他的突出印象就是非常的寂静,因此,才听到山泉流动声,浣女欢笑声,荷叶摆动声;另外,由于山中林木的茂盛掩盖了人们活动的痕迹,所以作者说是“空山”)《题破山寺后禅院》中的“空”字则表现了诗人此刻 (见到后寺禅院的优美景色_而内心)宁静平和/俗念全消__的精神状态。

5.下列说法最恰当的一项是(C )

A.首联描绘了山居秋日新雨之时的薄暮之景,清新宜人(之后)。

B.颈联一句以静写动,以无声衬有声,突出了山间生活的幽静(竹喧)

C.诗歌是以“空山”,为背景,写出了清幽静美的意境,具有鲜明的画面感。

D.诗歌寄托了诗人安贫乐道、洁身自好的高洁的情怀(寄情山水田园,对隐居生活怡然自得的心情/隐居山林远离官场而洁身自好的意愿)。

6.下列理解不恰当的一项是( B )(2分)

A.晚来秋紧扣标题,点明时间。 B.春芳歇指春色怡人,适于观赏。(春天的芳华凋谢了)

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。 D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

7.下列理解不恰当的一项是( D )。

A.首联交待了时间、地点、季节和天气。B.颔联描写了清幽宁静的山居环境。

C.颈联描绘了喧声笑语的生活场景。 D.全诗反映诗人恬淡无为的生活理想。(寄情山水田园,对隐居生活怡然自得的心情)

初三古诗文复习(7)——《卖油翁》《送友人》

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

陈康肃公尧咨善射,当世无双 ,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他, 但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(一)解释词语。

1、陈康肃公尧咨善射 ( ) 2、当世无双 ( )

3、有卖油翁释担而立 ( ) 4、自钱孔入 ( )

5、①公亦以此自矜 ( ) ②以我酌油知之( ) ③徐以杓酌油沥之( )

6、①睨之( ) ②康肃笑而遣之( ) ③以我酌油知之( )

(二)句子翻译。

1、见其发矢十中八九,但微颔之。

2、康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

3、以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。

4、因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《 》,作者是 ,号 ,又号 ,是我国 朝著名文学家, 之一。我们学过他的作品有《 》。

2.“乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。”这几句是对卖油翁的 描写,描写了卖油翁 ,用事实证明了 的道理。

3.“康肃笑而遣之”的“笑”字反映了他当时怎样的心理?

4.下面句子全部表现陈尧咨骄傲自大的一项是 ( )

①公亦以此自矜 ②但微颔之 ③尔安敢轻吾射 ④吾射不亦精乎 ⑤康肃笑而遣之

A. ①②③ B. ②④⑤ C. ②④③ D. ①③④

5.与“翁曰:‘无他,但手熟尔。’”相照应的一句是( )

A、释担而立 B、睨之 C、久而不去 D、但微颔之

6.下列理解不正确的一项是( )?

A、第一段写了陈尧咨射箭的技艺高超。? B、第二段写了卖油翁酌油的本领过人。?

C、本文中陈尧咨自信,卖油翁自大。? D、本文揭示了“熟能生巧”的道理。?

二、阅读下面的诗,回答问题。

送友人 【 唐 】

青山横北郭,白水绕东城。此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。挥手自兹去,萧萧班马鸣。

1、词语解释。

孤蓬: 浮云:

落日: 故人: 班马:

2、从内容来看,这是一首 诗,作者 通过描写清丽如画的 ,渲染深情

美好的 ,表达出 之情。

3.首联的“横”与“绕”动静结合地描写青山白水的姿态,以下与之手法相似的一项是( )

A、万籁此俱寂,但余钟磬音。 B、影布石上,怡然不动,倏尔远逝,往来翕忽。

C、看沙鸥舞再三,卷香风十里珠帘。 D、竹喧归浣女,莲动下渔舟。

4、下列理解不正确的一项是( )

A、首联以送别环境之清雅,烘托友人间情谊之高雅。

B、颔联用“孤蓬”比喻漂泊无定的友人和自己。

C、颈联将浮云和落日拟人化,表达对友人的关切。

D、尾联以萧萧马鸣之声传依依惜别之情,令人回味。

5、下列理解错误的一项是(???)?

A、首联描摹出一幅寥廓秀丽的图景。? B、颔联表达了对朋友漂泊天涯的深切关怀。?

C、颈联传达出诗人对友人的依恋之情。 D、尾联说明送君千里终有一别,不如及时分手。

6、下列对这首诗内容的理解,正确的项是( )

A.“横”字写出水之动态。 B.“绕”字写出山之静态。

C.尾联抒发难舍难分的情感。 D.通篇都在写秀丽的自然美。

7、下列理解不正确的一项是( )

A.“青山”“白水”描绘了色泽明丽的送别场景。

B.借“浮云”、“落日”,抒发诗人依依惜别的深情。

C.借写“班马”表达诗人对友人的无限深情和不舍之意。

D.这是一首送别诗,表达了诗人缠绵悱恻的哀伤情调。

《卖油翁》《送友人》(答案)

一、阅读下文,回答问题。

陈康肃公尧咨善射,当世无双 ,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他, 但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(一)解释词语。

1、陈康肃公尧咨善射 (擅长,善于) 2、当世无双(处在某个地方 或某个时候,处在,正当)

3、有卖油翁释担而立 (放) 4、自钱孔入 (注入 )

5、①正见清河,具以情告(把) ②以我酌油知之(凭 ) ③徐以杓酌油沥之(用 )

6、①睨之(代,陈尧咨) ②康肃笑而遣之(代,卖油翁) ③以我酌油知之(代,这道理)

(二)句子翻译。

1、见其发矢十中八九,但微颔之。

看他射十箭能射中了八九箭,(对此)只是微微点点头。

2、康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

陈尧咨(听后)气愤地说:“你怎么敢看轻我射箭(的本领)!”

3、以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。

把一枚铜钱盖在葫芦口上,慢慢地用油杓舀油注入葫芦

4、因曰:“我亦无他, 惟手熟尔。”

于是说:“我也没有别的(奥妙),只不过是手熟练罢了。”

(三)文学常识和内容理解。

1.本文选自《欧阳文忠公文集 》,作者是欧阳修 ,字永叔 ,号醉翁,又号六一居士,是我国 宋 朝著名文学家, 唐宋八大家 之一。我们学过他的作品有《 醉翁亭记 》。

2.“乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。”这几句是对卖油翁的 动作 描写,描写了卖油翁 酌油的娴熟技能 ,用事实证明了 熟能生巧 的道理

3. “康肃笑而遣之”的“笑”字反映了他当时怎样的心理?

反映了康肃掩饰自己的尴尬和对卖油翁的佩服的心理

4.下面句子全部表现陈尧咨骄傲自大的一项是 ( D )

①公亦以此自矜 ②但微颔之 ③尔安敢轻吾射 ④吾射不亦精乎

⑤康肃笑而遣之 ⑥汝亦知射乎 ⑦尧咨善射,当世无双。

A. ①②③⑦ B. ②④⑤⑥ C. ②④③⑦ D. ①③④⑥

5.与“翁曰:‘无他,但手熟尔。’”相照应的一句是(D )

A、释担而立 B、睨之 C、久而不去 D、但微颔之

6.下列理解不正确的一项是( C )?

A、第一段写了陈尧咨射箭的技艺高超。 ?B、第二段写了卖油翁酌油的本领过人。?

C、本文中陈尧咨自信,卖油翁自大。(自信与自大互换)? D、本文揭示了“熟能生巧”的道理。?

二、阅读下面的诗,回答问题。

送友人 【唐】

青山横北郭,白水绕东城。此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。挥手自兹去,萧萧班马鸣。

1、词语解释。

孤蓬:单根蓬草,喻指远行的朋友 浮云:漂浮的云彩,喻指行踪不定的朋友

落日:夕阳 故人:老朋友,诗中是指诗人 班马:载人远离的马

2、从内容来看,这是一首 送别 诗,作者 李白 通过描写清丽如画的送别环境,渲染深情美好的送别气氛 ,表达出 对友人的依依惜别 之情。

3、首联的“横”与“绕”动静结合地描写青山白水的姿态,以下与之手法相似的一项是(B )

A.万籁此俱寂,但余钟磬音(以声衬静)。 B.影布石上,怡然不动,倏尔远逝,往来翕忽(动静结合)

C.看沙鸥舞再三,卷香风十里珠帘(以动衬静) D.竹喧归浣女,莲动下渔舟(以声衬静)

4、下列理解不正确的一项是(B )

A、首联以送别环境之清雅,烘托友人间情谊之高雅。

B、颔联用“孤蓬”比喻漂泊无定的友人和自己。(诗人用“孤蓬”喻指远行的朋友)

C、颈联将浮云和落日拟人化,表达对友人的关切。

D、尾联以萧萧马鸣之声传依依惜别之情,令人回味。

5、下列理解错误的一项是(D )?

A、首联描摹出一幅寥廓秀丽的图景。 B、颔联表达了对朋友漂泊天涯的深切关怀。?

C、颈联传达出诗人对友人的依恋之情。 D、尾联说明送君千里终有一别,不如及时分手。(惜别)

6.下列对这首诗内容的理解,正确的项是( C. )(2分)

A.“横”字写出水之动态。(静态) B.“绕”字写出山之静态。(动态)

C.尾联抒发难舍难分的情感。 D.通篇都在写秀丽的自然美。(只有首联在写秀丽的自然美景)

7. 下列理解不正确的一项是( D )

A.“青山”“白水”描绘了色泽明丽的送别场景。

B.借“浮云”、“落日”,抒发诗人依依惜别的深情。

C.借写“班马”表达诗人对友人的无限深情和不舍之意。

D.这是一首送别诗,表达了诗人缠绵悱恻的哀伤情调。(这首诗自然明快,自然美与人情美交织在一起,感情真挚热忱而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调)

初三古诗文复习(8)——《核舟记》《卖炭翁》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题。

①明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

②舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,篛篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之

③船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。

④舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

⑤其船背稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一文曰“初平山人”,其色丹。

⑥通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长,曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪矣哉!

(一)解释词语。

1、能以径寸之木 2、尝贻余核舟一 3、其两膝相比者

4、清风徐来 5、神情与苏、黄不属 6、盖简桃核修狭者为之

(二)句子翻译。

1、罔不因势象形,各具情态。

2、尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

3、其人视端容寂,若听茶声然。

4、嘻,技亦灵怪矣哉!

(三)内容理解。

1、本文选自《 》,由 朝的 编著,本文作者是 朝的 。文中点明核舟主题的句子是“ ”

2、文中提到的“大苏”是宋朝文学家 ,鲁直是他的朋友

3、这是一篇说明文,通过介绍核舟的 、 、 等,表现了雕刻者的 和 ,反映出我国古代民间工艺的高超成就。

4、文章扣 (填两字)这一特点来描述核舟,下列选项中能表现这一特征的是( )

A、其两膝相比者,各各隐卷底衣褶中 B、盖大苏泛赤壁云

C、神情与苏、黄不属 D、细若蚊足,钩画了了

5、下面说法有误的一项是( )

A.“记”是古代的一种文体。以叙事为主,也可以说明、抒情和议论。

B.本文描述了用桃核刻成的小舟,表现了我国古代工艺的高超成就和劳动人民的智慧。

C.本文按照从正面到背面的逻辑顺序,介绍了核舟的形象。

D.本文通过介绍核舟的形状、结构、主题等,表现了雕刻者的精巧技艺和巧妙构思。

6.下列对文章理解恰当的一项是:( )

A.“右刻‘山高月小,水落石出’,左刻‘清风徐来,水波不兴’”与“盖大苏泛赤壁云”句语意相连

B.“长约八分有奇,高可二黍许”用举例子和列数字的说明方法,准确地写出核舟的体积之小。

C.介绍核舟时,按照从上至下的空间顺序,介绍了核舟的船头、船舱、船尾、船背等各个部分。

D.全文结构可以概括为先总后分,先总述王叔远技艺奇巧,再细致描述核舟各个部分的特点。

二.阅读下列诗歌,回答问题

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

1.解释下列词语

①翩翩: ②驱将: ③敕: ④直:

2.这首诗的作者是 朝诗人 。诗完整地描述卖炭翁 、 、和 、 的全部过程,揭露了 ,同时也表现了 。

3.下列对诗歌内容理解正确的一项是( )

A.“伐薪烧炭”强调了卖炭翁劳动生活十分艰辛。

B.“何所营”交代了卖炭翁穷困不堪的生活状况。

C.“可怜”表现了作者对卖炭翁艰难处境的同情。

D.“愿天寒”突出了卖炭翁不怕天寒地冻的精神。

4.下列对诗歌理解有误的一项是( )

A.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”以外貌描写表现了卖炭翁的艰苦劳作。

B.“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”以心理描写反映了卖炭翁悲惨的生活境遇。

C.“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”以神态描写表现了卖炭翁的勇敢反抗。

D.“半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直”以动作描写揭露了宫使凶残掠夺的面目。

5下列对下列对诗歌理解有误的一项是( )

A. 诗揭露了宫市的弊端带给劳动人民的不幸,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

B.“把”、“称”、“叱”、“牵”,几个简洁有力的动词,形象地描绘出宫蛮横掠夺。

C.“手把文书口称敕”中的 “文书”和“敕”这两个词表现了宫使的狐假虎威、巧取豪夺。

D.“牛困人饥日已高”直接写出了卖炭翁在雪地赶车行走的整个过程,形象地写出了卖炭翁卖炭的艰难困苦:路远、车重、雪厚、人苦。

8《核舟记》《卖炭翁》(答案)

核舟记

①明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

②舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,篛篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。

③船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。

④舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

⑤其船背稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一文曰“初平山人”,其色丹。

⑥通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长,曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪矣哉!

一、解释词语。

1.能以径寸之木(用) 2.尝贻余核舟一(赠) 3.其两膝相比者(靠近)

4.清风徐来(缓缓地) 5.神情与苏、黄不属(类似) 6.盖简桃核修狭者为之(挑选)(长)

二、句子翻译。

1、罔不因势象形,各具情态。

都能就着木头原来的样子摹拟那些东西的形状,各有各的神情姿态。

2、尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(他)曾经赠送给我一只用桃核雕刻成的小船,刻的是苏轼游赤壁的情景。

3、其人视端容寂,若听茶声然。

那个人的眼光正视着(茶炉),神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。

4、嘻,技亦灵怪矣哉! 啊,(这)技艺也真奇妙啊!

三、内容理解。

1.本文选自《虞初新志》,由清 朝的张潮 编著,本文作者是明朝的魏学洢 。文中点明核舟主题的句子是“盖大苏泛赤壁云 ”

2.文中提到的“大苏”是宋朝文学家 苏轼 ,鲁直是他的朋友黄庭坚

3.这是一篇说明文,通过介绍核舟的 形状、 构造 、舟上人和物等,表现了雕刻者的精巧技艺 和 巧妙构思 ,反映出我国古代民间工艺的高超成就。

4.文章主要扣奇巧 (填两个字)这一特点来描述核舟,下列选项中能具体表现这一特征的是( D )

A、其两膝相比者,各各隐卷底衣褶中 B、盖大苏泛赤壁云

C、神情与苏、黄不属 D、细若蚊足,钩画了了

5.下面说法有误的一项是(C )

A.“记”是古代的一种文体。以叙事为主,也可以说明、抒情和议论。

B.本文描述了用桃核刻成的小舟,表现了我国古代工艺的高超成就和劳动人民的智慧。

C.本文按照从正面到背面的逻辑顺序,介绍了核舟的形象(空间:先总后分—先中间后两边,从走到右,由上至下。

D.本文通过介绍核舟的形状、结构、主题等,表现了雕刻者的精巧技艺和巧妙构思。

6.下列对文章理解恰当的一项是:( A )

A.“右刻‘山高月小,水落石出’,左刻‘清风徐来,水波不兴’”与“盖大苏泛赤壁云”句语意相连。

B.“长约八分有奇,高可二黍许”用举例子和列数字的说明方法,准确地写出核舟的体积之小。((没用举列子)

C.介绍核舟时,按照从上至下的空间顺序,介绍了核舟的船头、船舱、船尾、船背等各个部分。(先介绍船舱,在介绍船头、)

D.全文结构可以概括为先总后分,先总述王叔远技艺奇巧,再细致描述核舟各个部分的特点(全文总分总结构,在围绕“奇巧”特点,先总后分……)

卖炭翁

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

一、解释词语。

1.翩翩:得意忘形的样子 2.驱将:赶着走 3.敕:皇帝的命令或诏书 4.直:“值”,指价格

二、内容理解。

1、这首诗的作者是唐 朝诗人白居易。诗完整地描述卖炭翁烧炭、运炭、和 卖炭未成、被宫使掠夺 的全部过程,揭露了宫市带给劳动人民的不幸,同时也表现了 对下层劳动人民的深切同情,希望得到皇帝的注意。

2.下列对诗歌内容理解正确的一项是( C )

A.“伐薪烧炭”强调了卖炭翁劳动生活十分艰辛。(“伐薪烧炭”,概括了复杂的工序和漫长的劳动过程)

B.“何所营”交代了卖炭翁穷困不堪的生活状况。(引出下文的“身上衣裳口中食”,答句才交代穷困不堪的生活状况---一问一答,不仅化板为活,使文势跌宕,摇曳生姿,且扩展了反映民间疾苦的深度与广度)

C.“可怜”表现了作者对卖炭翁艰难处境的同情。

D.“愿天寒”突出了卖炭翁不怕天寒地冻的精神。(复杂矛盾的心理突出卖炭翁的艰难处境)

3.下列对诗歌理解有误的一项是( C )

A.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”以外貌描写表现了卖炭翁的艰苦劳作。

B.“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”以心理描写反映了卖炭翁悲惨的境遇。

C.“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”以神态描写表现了卖炭翁的勇敢反抗(揭露了官吏的蛮横)。

D.“半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直”以动作描写揭露了宫使凶残掠夺的面目。

4.下列对下列对诗歌理解有误的一项是(D)

A. 诗揭露了宫市的弊端带给劳动人民的不幸,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

B.“把”、“称”、“叱”、“牵”,几个简洁有力的动词,形象地描绘出宫蛮横掠夺。

C.“手把文书口称敕”中的 “文书”和“敕”这两个词表现了宫使的狐假虎威、巧取豪夺。

D.“牛困人饥日已高”直接写出了卖炭翁在雪地赶车行走的整个过程,形象地写出了卖炭翁卖炭的艰难困苦:路远、车重、雪厚、人苦(没有直接写出)

初三古诗文复习(9)---《口技》《酬乐天扬州初逢席上见赠》

作答时间:20分钟

一.阅读下文,回答问题

①京中有善口技者。会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。

② 遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。既而儿醒,大啼。夫亦醒。妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而鸣之。又一大儿醒,絮絮不止。当是时,妇手拍儿声,口中呜声.儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。满坐宾客无不伸颈,侧日,微笑,默叹,以为妙绝。

③未几,夫齁声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。

④忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百