人教版选修《外国小说欣赏》第二单元《安东诺夫卡苹果》课件 (共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修《外国小说欣赏》第二单元《安东诺夫卡苹果》课件 (共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-14 21:37:06 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。 安东诺夫卡苹果 [俄] 伊凡·蒲宁

【教学目标】

1、了解蒲宁及其创作情况,以及其在俄罗斯文学史上的地位和意义。

2、 揣摩和体会小说中场景描写的作用

3、 理解小说的象征意义;

4、了解人物、结构、语言方面的特色。

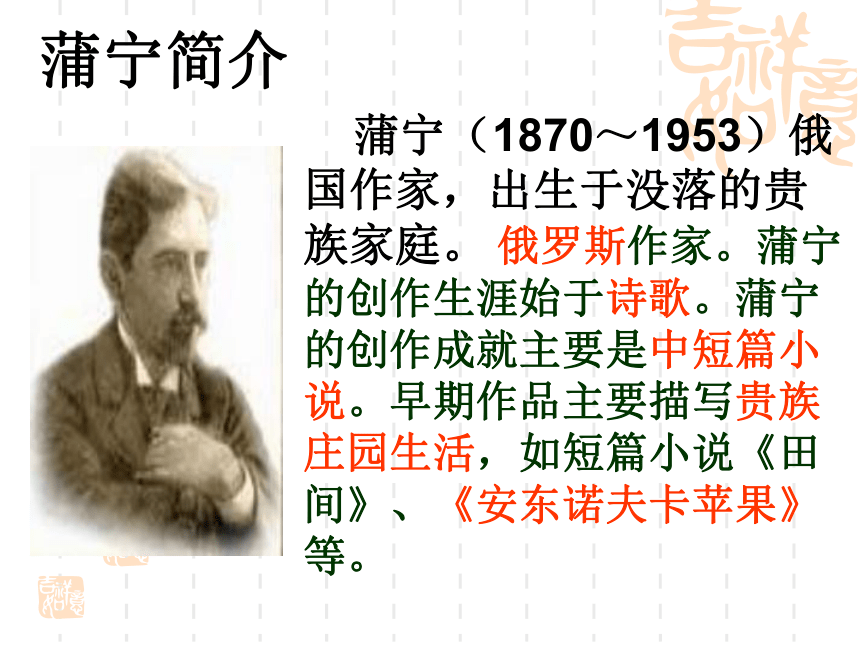

5、理解蒲宁作品中所表达的对幸福的追求和对个体生命、生命与自然、人类历史的关系的深刻思考。蒲宁简介 蒲宁(1870~1953)俄国作家,出生于没落的贵族家庭。 俄罗斯作家。蒲宁的创作生涯始于诗歌。蒲宁的创作成就主要是中短篇小说。早期作品主要描写贵族庄园生活,如短篇小说《田间》、《安东诺夫卡苹果》等。 蒲宁的创作继承了俄国古典文学的现实主义传统,是写作中短篇小说的高手。他的小说不太重视情节与结构的安排,而专注于人物性的刻画和环境气氛的渲染,语言生动和谐,富于节奏感,被高尔基誉为“当代优秀的文体家”。1933年,“由于他严谨的艺术才能,使俄罗斯古典传统在散文中得到继承”,蒲宁获得诺贝尔文学奖。?? 蒲宁是个对贵族生活颇为留恋和向往的人,在他的意识中,与世无争、相安无事的农庄生活,并无激烈的阶级矛盾和阶级斗争,他厌恶任何一种打破这种“理想化”社会平衡的革命。因而,在他的笔下,贵族农庄的生活是美好而惬意的。

1.以诗集《落叶》获莫斯科学术院的普希金奖。

2.中篇小说《乡村》 (1910)问世,这部作品使他成为俄国文坛上的第一流作家。

3、短篇小说(1915):20世纪初作家对具有不同文化背景的国家的游历大大拓展了蒲宁对个体生命、生命与自然以及人类历史的深刻的思考,这便是本篇小说创作的思想背景。小说淡化的情节,细节的描写。

4、短篇小说(1916):表达了生与死的较量以及人类对生命战胜死亡的渴望。独特的叙事结构。

5、短篇小说(1938):爱情-战胜死亡的精神力量。代表作介绍一、初读课文,整体感知1、小说以什么为开头的?欢快喜悦的丰收场景。2、是如何结尾的?以萧瑟荒凉的打猎场景结尾,最终更以一首悠扬而悲壮的歌谣作结。 小说以时间为线索。从八月写到十一月,将

“初秋”苹果成熟的季节、农田丰收的季节、

“九月杪起”以及“深秋”初冬时狩猎的季节连

缀成四幅如诗如画的图景,描绘出俄罗斯农村秋

天的精美景致。

苹果丰收图

庄园生活图

深秋狩猎图

小地主生活图3、小说是以什么为线索串联起来的?4、能否给文章的四个部分各起一个名字?二、精读文本,欣赏图景图景一:果园丰收图 1、第一部分中主要从哪两个侧面来写果园丰收图景的?(关注第一段与后面段落之间的关系)(1)果园清晨图 (2)果园日暮图。

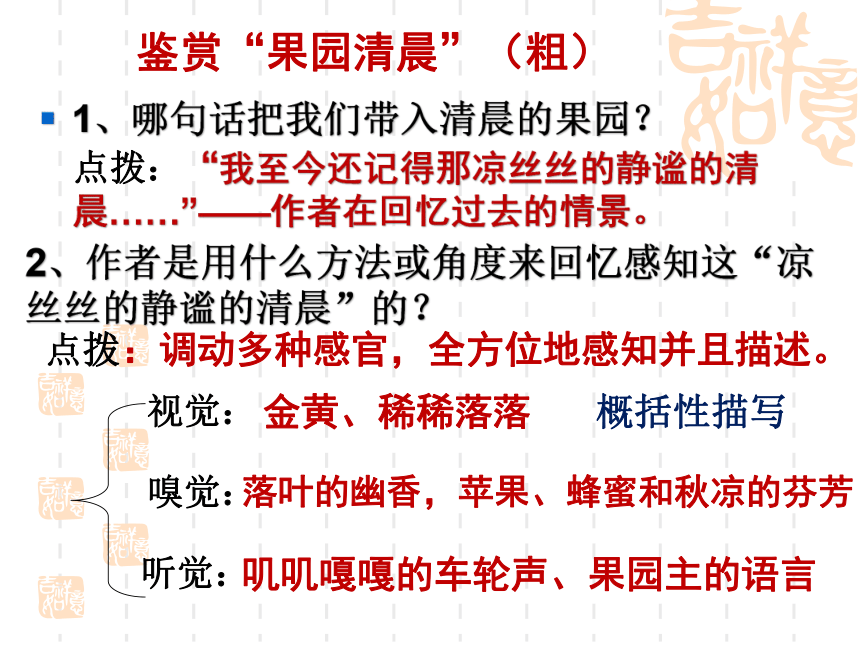

2、景物描写有粗笔勾勒和细笔描绘、浓墨渲染之分,第一部分是如何描写的呢?先粗笔勾勒清晨图和日暮图,再细笔描绘清晨图,最后浓墨渲染日暮图。鉴赏“果园清晨”(粗)1、哪句话把我们带入清晨的果园?点拨:“我至今还记得那凉丝丝的静谧的清晨……”——作者在回忆过去的情景。2、作者是用什么方法或角度来回忆感知这“凉丝丝的静谧的清晨”的?点拨:调动多种感官,全方位地感知并且描述。视觉:嗅觉:听觉:金黄、稀稀落落落叶的幽香,苹果、蜂蜜和秋凉的芬芳叽叽嘎嘎的车轮声、果园主的语言概括性描写 果园日暮图(粗)视觉的印象:满天星斗、沉沉夜色;

嗅觉的印象:清新空气中的焦油味;

听觉印象:叽叽嘎嘎远去的车声。 概括性描写这说明了什么? 说明这是个丰收年,人们自然乐善好施,尽情与人分享丰收的喜悦。这饱含情味的一笔,透出田园生活中的人情之美

。雇工吃苹果 果园主非但不阻止他,反而还劝他吃:“吃吧,吃个饱,——不吃才傻呢!哪个割蜜的不吃几口蜂蜜。”

细节描写:思考:

1、如果说蒲宁为我们描绘的是一幅油画的话,这幅画的背景是什么?画中有哪些色彩?

2、这幅苹果丰收图的背景是景物,那么它所要突出的前景就是人物。那么这幅图画中有哪些人物?

3、在这么多的人物中,作者侧重描写的是哪一位?作者是按照怎样的顺序来写 “村长年轻的妻子”的?

4、看起来这些人物的行为似乎跟安东诺夫卡苹果都没有什么关系,在这幅画中,作者是怎样点出苹果丰收这个主题的? 果园清晨图(细)背景:大窝棚前景:

人物群像:小家碧玉、小地主家的姑娘、公子哥儿

主角:村长年轻的妻子“村长年轻的妻子”是一个怎样的形象?作者是如何描写的? 色彩:“树木后面不时地闪过鲜红的衣裙”由外到内 次要人物:男孩子们 、人们、果园主及其兄弟苹果丰收人物性的刻画——村长年轻的妻子 连村长年轻的妻子也屈尊枉顾。她已有身孕,大脸上睡意朦胧,摆出一副自命不凡的样子,活像一头霍尔莫高尔种的乳牛。她头上的确长着一对 “犄角”——— 那是盘在头顶两旁的发辫,上面还包着几方头巾,因此她的头显得格外大;她脚上穿着一双打有铁掌的短统靴,站在那儿显得笨重、牢靠;身上穿着棉绒坎肩、长围裙和用家织的条纹呢做的裙子,裙子的底色是紫黑的,条纹是砖红色的,裙裾上还镶着一条金色的阔滚边… … 问题:村长妻子虽怀孕了,但读完这节文字,一股“村姑”的气息扑鼻而来,作者是怎样来营造这种“村姑”气息。村妇的味道“村长年轻的妻子”是一个怎样的形象?作者是如何描写的?

“村长年轻的妻子”是一个怎样的形象?作者是如何描写的?①作者用细腻的工笔描绘了她的外貌、穿着,简直是栩栩如生,如见其人。

②用果园主议论她的话来点出她内在的品质:“这小娘们儿可会理财呢”“像这样精明强干的女人现在难得见到了”,这样由外而内地把一个典型俄罗斯农村主妇的形象推到了我们面前。

几个次要人物则在画面的另一边构成一幅买卖图,点出苹果丰收的主题。

详细(工笔)描写

果园日暮图(细) 浓墨渲染夜幕下的果园图。

入暮后: ①嗅觉--袭人的“寒气”“新麦的麦秸和麦糠的香气”“樱桃枝冒出的烟散发出浓郁的香气”之中;

②听觉--“村里的人语声和大门的吱扭声听起来分外清晰”。

③视觉--果园里的“篝火”成了这一幕的主角, 人影投映在苹果树上的情形逼真又富有生活气息。

深夜: ①视觉—红光、黑里透蓝、繁星闪烁

②听觉—沙沙的枯叶声、铿嚓的火车声、震耳欲聋的单管猎枪声,声音又一次成为主角,被描写得出神入化,平凡的生活场景渗透出些许诗意。 详细(工笔)描写

概括这部分景色描写所体现出的特点。(1)视觉、嗅觉、听觉、感觉的结合

(2)概括性描写与细节描写(工笔) 的结合

(3)渲染气氛,表达感情 小说的第一部分,选择了安东诺夫卡苹果成熟的季节来描写,注重细节描写和场面描写、景物描写,使平凡的生活场景渗透出层层深意。这个场景有色泽,有声音,有气味,将我们一下子带入了田园牧歌式的生活氛围中。这样的场景描写,为小说定下了欢快的、明朗的、清新的格调。小结:一、苹果丰收图 欢快 喜悦图景二、庄园生活图

第二部分主要描写了哪些人的庄园生活?(1)、富裕庄户生活图

富庶、平和、长寿

(2)、中等贵族生活图(姑母的庄园)

姑母的庄园特点:

姑母的宅第:

姑母的形象:

姑母的午餐:古老、坚固、有生命、永不会倾圮门廊古色古香、宽敞带圆柱,老式红木家具、镶花的桌椅、描金的镜子奢华气派结实硬朗、伟岸和蔼贵族气度丰盛作者心中贵族生活的理想形象。作者笔下的这种与世无争、相安无事、没有阶级

矛盾和斗争的贵族庄园生活是美好舒适惬意的。 姑母家的庄园

她的宅第是庄园的主屋,坐落在果园旁边,被菩提树的枝桠环抱着。宅第并不大,矮墩墩的,已下沉到贴近地面,可是给人的感觉却是它永远也不会有倾圮之日。——它支撑着高得出奇、厚得少见、因年深日久而发黑变硬了的草屋顶,显得十分的坚固。我每次望着这幢宅第的正面,总觉得它是个有生命的血肉之躯:就像一张压在大帽子下面的老者的脸,正用眼窝深陷的双眼——一对因日晒雨淋而呈珠母色的玻璃窗——眺望着前方。在这双眼睛的两旁是两行古色古香的、带圆柱的、宽敞的门廊,门廊的山墙上没有一刻不安详地停着好些吃得肥肥的鸽子,而与此同时,数以千计的麻雀却像阵阵急雨,由一个屋顶倾泻到另一个屋顶……此情此景使人觉得,能够在绿松玉似的秋日的天空下,到这个安乐窝内做客,是何等的舒适惬意呀! 从姑母庄园环境来看,作者对鸽子和麻雀的描写起到了什么作用?给静寂的景象增添出活泼的动感,表现出动静的完美平衡,也顺利地引出了“安乐窝”这个对贵族宅第的评价。 第二部分景色描写特点? (1)虚实结合

(2)远近结合,描写有序

(3)动静结合

(4)具有象征性?小结图景三、深秋狩猎图 深秋狩猎图主要从哪几个方面来写?(1)、雨季景象图。

(2)、雨霁日出图。

(3)、狩猎图

(4)、休息图 抓住景物的色彩:“金光”与“乌云”形成了强烈的对照和反差,给人非常明艳的印象。 作者抓住景物的色彩,使景物描写充满了明与暗、冷与热、轻与重、静与动的对比。 “沉甸甸的铅灰色的乌云”与“水汪汪的浅蓝色的天空”不仅在色彩上形成鲜明的对比,而且将沉重与轻盈的质感并列在一起,给人炫目的感觉。雨季景象图:这里充分展现了作者高超的色彩运用:“在西半天上,落日的颤抖不已的金光会穿破阴沉沉地压在地面上的乌云……乌云则慢慢地凝聚成为连绵不绝的含雪的云峰。”短短几句,充满了明与暗、冷与热、轻与重、动与静的对比。本来是静态的景观被作者一写竟然充满了动感:“落日的颤抖不已的金光穿破阴沉沉地压在地面上的乌云”,这种效果正是“颤抖”“穿破”“压”等几个动词造成的。“金光”与“乌云”形成了强烈的对照和反差,给人非常明艳的印象。“沉甸甸的铅灰色的乌云”与“水汪汪的浅蓝色的天空”不仅在色彩上形成鲜明的对比,而且将沉重与轻盈的质感并列,给人炫目的感觉。冷色调与暖色调错杂在天空之上,绚丽迷人! 雁门太守行 李贺

黑云压城城欲摧, 甲光向日金鳞开。 角声满天秋色里, 塞上燕脂凝夜紫。 半卷红旗临易水, 霜重鼓寒声不起。 报君黄金台上意, 提携玉龙为君死。问题探讨:据说王安石曾批评这句说:“方黑云压城,岂有向日之甲光?”你同意王安石的说法吗?请简要说明理由。“黑云”和“甲光”是诗人用来造境造意的手段 。“黑云” 一词把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。“甲光”:一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪,耀人眼目。这里借日光来显示守军披坚执锐,严阵以待的情景。 独特的艺术性:诗歌用鲜明的色彩构成色彩斑斓的画面来写战前的气氛和战时的悲壮。 诗人怎样来描写车毂交错、短兵相接的激烈而悲壮的战争场面? 那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。诗人用“胭脂”“紫”等颜色营造了一种黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面 。写作启示录:抓住景物的颜色,使其构成鲜明的对比,造成强烈的视觉冲击,从而刺激吸引阅读者的眼球. 一条乌黑的灵犭是,是阿尔谢尼伊·谢苗内奇的爱犬,趴在餐桌上,狼吞虎咽地嚼着剩下的浓汁兔肉。突然,它狂叫一声,从桌上跳了下来,哗啷啷地碰翻了一大串碟子和酒杯,阿尔谢伊·谢苗内奇从书房里走了出来,手里握着短柄马鞭和左轮枪,出人不意地朝狗开了一枪,震得满客厅的人耳朵都聋了。硝烟使客厅里更其烟雾腾腾,可是阿尔谢尼伊·谢苗内奇却站在那里哈哈大笑。通过谢尼伊·谢苗内奇打狗的典型细节描写,你看到了一位怎样的猎人?野性、豪爽、不拘小节,充满男子汉的阳刚气质 。图景四、小地主生活图第四场景描写了什么内容?

和前面的三部分明丽的色彩有什么样的不同?都显示着农村的衰落景象, 将小说结束于一种悲剧气氛之中 。 回忆小地主生活图景

深秋光秃秃的果园

荒僻的小道

萧瑟的树林

寒冷的旷野 三、再读文本,探究主题小说以什么为开头的?欢快喜悦的丰收场景是以什么结尾的? 以萧瑟荒凉的打猎场景结尾,

最终更以一首悠扬而悲戚的歌谣作结。“安东诺夫卡苹果”的在文中起什么作用? “安东诺夫卡苹果”是全文的灵魂,与其说它是一种美味的水果,毋宁说它是一个象征,它象征着丰收、甜美、富足的乡村生活。整篇小说都笼罩在“安东诺夫卡苹果”的馥郁甜香中,作者用回忆的口吻,将我们徐徐带入那个已经逝去的田园梦境中。

文章通过这样一个象征表现了什么主题?全文是以回忆的形式写出的,那过去的时光是多么美好呀。那么,你认为这篇文章表达了一种怎样的感情呢?

整篇小说都笼罩在“安东诺夫卡苹果”的馥郁甜香中,在对昔日美好的深情缅怀中,抒发对过去生活的留恋,对时世变迁的惆怅和感伤。这是一首旧时代的挽歌,温柔敦厚,哀而不伤,将感情包裹于事易时移的几幅对比鲜明的图画中,以艺术的美感来感染读者。

主题探究主题:

整篇小说用回忆的口吻,

将我们徐徐带入那个已经逝去的田园梦境中。在对昔日美好的深情缅怀中,抒发对过去生活的留恋,对时世变迁的惆怅和感伤。四、课堂小结,归纳特色 蒲宁的《安东诺夫卡苹果》全篇小说没有贯穿始终的情节,是一篇由思绪组织的小说。它好像一部令人心醉神迷的俄罗斯田园风景纪录片,它由一幕幕细腻的工笔画连缀而成。欢娱与感伤的情绪成为整个“电影’’的配乐,令小说充满了诗意的氛围。 小说在写景状物方面的特点

(1)善于调动多种感官去感受外在的景物特点

如第一部分描绘清晨的果园,先写视觉印象:满目金黄、树叶开始凋零,稀稀落落的大果园,槭树的林阴道。接下来写嗅觉印象:落叶的幽香,安东诺夫卡苹果、蜂蜜和秋凉的芬芳。再接下来写听觉的印象:到处是人声和大车叽叽嘎嘎的响声。 (2) 善于变换观察角度

如第二部分描写姑母的庄园生活图景时。作者的观察由远及近,先写远景:天空、朝阳、雨后的铁轨般的道路。接下来写近景:大片大片倾斜的麦田、盘旋的鹞雏。紧接着,写鹞雏将我们的视线由近处引向了远方的景物。

(3)善于运用映衬手法

在第三部分,作者写雨季的景象。充分展现了高超的色彩运用能力。短短的几句里充满了明与暗、冷与热、轻与重、动与静的对比。

【教学目标】

1、了解蒲宁及其创作情况,以及其在俄罗斯文学史上的地位和意义。

2、 揣摩和体会小说中场景描写的作用

3、 理解小说的象征意义;

4、了解人物、结构、语言方面的特色。

5、理解蒲宁作品中所表达的对幸福的追求和对个体生命、生命与自然、人类历史的关系的深刻思考。蒲宁简介 蒲宁(1870~1953)俄国作家,出生于没落的贵族家庭。 俄罗斯作家。蒲宁的创作生涯始于诗歌。蒲宁的创作成就主要是中短篇小说。早期作品主要描写贵族庄园生活,如短篇小说《田间》、《安东诺夫卡苹果》等。 蒲宁的创作继承了俄国古典文学的现实主义传统,是写作中短篇小说的高手。他的小说不太重视情节与结构的安排,而专注于人物性的刻画和环境气氛的渲染,语言生动和谐,富于节奏感,被高尔基誉为“当代优秀的文体家”。1933年,“由于他严谨的艺术才能,使俄罗斯古典传统在散文中得到继承”,蒲宁获得诺贝尔文学奖。?? 蒲宁是个对贵族生活颇为留恋和向往的人,在他的意识中,与世无争、相安无事的农庄生活,并无激烈的阶级矛盾和阶级斗争,他厌恶任何一种打破这种“理想化”社会平衡的革命。因而,在他的笔下,贵族农庄的生活是美好而惬意的。

1.以诗集《落叶》获莫斯科学术院的普希金奖。

2.中篇小说《乡村》 (1910)问世,这部作品使他成为俄国文坛上的第一流作家。

3、短篇小说(1915):20世纪初作家对具有不同文化背景的国家的游历大大拓展了蒲宁对个体生命、生命与自然以及人类历史的深刻的思考,这便是本篇小说创作的思想背景。小说淡化的情节,细节的描写。

4、短篇小说(1916):表达了生与死的较量以及人类对生命战胜死亡的渴望。独特的叙事结构。

5、短篇小说(1938):爱情-战胜死亡的精神力量。代表作介绍一、初读课文,整体感知1、小说以什么为开头的?欢快喜悦的丰收场景。2、是如何结尾的?以萧瑟荒凉的打猎场景结尾,最终更以一首悠扬而悲壮的歌谣作结。 小说以时间为线索。从八月写到十一月,将

“初秋”苹果成熟的季节、农田丰收的季节、

“九月杪起”以及“深秋”初冬时狩猎的季节连

缀成四幅如诗如画的图景,描绘出俄罗斯农村秋

天的精美景致。

苹果丰收图

庄园生活图

深秋狩猎图

小地主生活图3、小说是以什么为线索串联起来的?4、能否给文章的四个部分各起一个名字?二、精读文本,欣赏图景图景一:果园丰收图 1、第一部分中主要从哪两个侧面来写果园丰收图景的?(关注第一段与后面段落之间的关系)(1)果园清晨图 (2)果园日暮图。

2、景物描写有粗笔勾勒和细笔描绘、浓墨渲染之分,第一部分是如何描写的呢?先粗笔勾勒清晨图和日暮图,再细笔描绘清晨图,最后浓墨渲染日暮图。鉴赏“果园清晨”(粗)1、哪句话把我们带入清晨的果园?点拨:“我至今还记得那凉丝丝的静谧的清晨……”——作者在回忆过去的情景。2、作者是用什么方法或角度来回忆感知这“凉丝丝的静谧的清晨”的?点拨:调动多种感官,全方位地感知并且描述。视觉:嗅觉:听觉:金黄、稀稀落落落叶的幽香,苹果、蜂蜜和秋凉的芬芳叽叽嘎嘎的车轮声、果园主的语言概括性描写 果园日暮图(粗)视觉的印象:满天星斗、沉沉夜色;

嗅觉的印象:清新空气中的焦油味;

听觉印象:叽叽嘎嘎远去的车声。 概括性描写这说明了什么? 说明这是个丰收年,人们自然乐善好施,尽情与人分享丰收的喜悦。这饱含情味的一笔,透出田园生活中的人情之美

。雇工吃苹果 果园主非但不阻止他,反而还劝他吃:“吃吧,吃个饱,——不吃才傻呢!哪个割蜜的不吃几口蜂蜜。”

细节描写:思考:

1、如果说蒲宁为我们描绘的是一幅油画的话,这幅画的背景是什么?画中有哪些色彩?

2、这幅苹果丰收图的背景是景物,那么它所要突出的前景就是人物。那么这幅图画中有哪些人物?

3、在这么多的人物中,作者侧重描写的是哪一位?作者是按照怎样的顺序来写 “村长年轻的妻子”的?

4、看起来这些人物的行为似乎跟安东诺夫卡苹果都没有什么关系,在这幅画中,作者是怎样点出苹果丰收这个主题的? 果园清晨图(细)背景:大窝棚前景:

人物群像:小家碧玉、小地主家的姑娘、公子哥儿

主角:村长年轻的妻子“村长年轻的妻子”是一个怎样的形象?作者是如何描写的? 色彩:“树木后面不时地闪过鲜红的衣裙”由外到内 次要人物:男孩子们 、人们、果园主及其兄弟苹果丰收人物性的刻画——村长年轻的妻子 连村长年轻的妻子也屈尊枉顾。她已有身孕,大脸上睡意朦胧,摆出一副自命不凡的样子,活像一头霍尔莫高尔种的乳牛。她头上的确长着一对 “犄角”——— 那是盘在头顶两旁的发辫,上面还包着几方头巾,因此她的头显得格外大;她脚上穿着一双打有铁掌的短统靴,站在那儿显得笨重、牢靠;身上穿着棉绒坎肩、长围裙和用家织的条纹呢做的裙子,裙子的底色是紫黑的,条纹是砖红色的,裙裾上还镶着一条金色的阔滚边… … 问题:村长妻子虽怀孕了,但读完这节文字,一股“村姑”的气息扑鼻而来,作者是怎样来营造这种“村姑”气息。村妇的味道“村长年轻的妻子”是一个怎样的形象?作者是如何描写的?

“村长年轻的妻子”是一个怎样的形象?作者是如何描写的?①作者用细腻的工笔描绘了她的外貌、穿着,简直是栩栩如生,如见其人。

②用果园主议论她的话来点出她内在的品质:“这小娘们儿可会理财呢”“像这样精明强干的女人现在难得见到了”,这样由外而内地把一个典型俄罗斯农村主妇的形象推到了我们面前。

几个次要人物则在画面的另一边构成一幅买卖图,点出苹果丰收的主题。

详细(工笔)描写

果园日暮图(细) 浓墨渲染夜幕下的果园图。

入暮后: ①嗅觉--袭人的“寒气”“新麦的麦秸和麦糠的香气”“樱桃枝冒出的烟散发出浓郁的香气”之中;

②听觉--“村里的人语声和大门的吱扭声听起来分外清晰”。

③视觉--果园里的“篝火”成了这一幕的主角, 人影投映在苹果树上的情形逼真又富有生活气息。

深夜: ①视觉—红光、黑里透蓝、繁星闪烁

②听觉—沙沙的枯叶声、铿嚓的火车声、震耳欲聋的单管猎枪声,声音又一次成为主角,被描写得出神入化,平凡的生活场景渗透出些许诗意。 详细(工笔)描写

概括这部分景色描写所体现出的特点。(1)视觉、嗅觉、听觉、感觉的结合

(2)概括性描写与细节描写(工笔) 的结合

(3)渲染气氛,表达感情 小说的第一部分,选择了安东诺夫卡苹果成熟的季节来描写,注重细节描写和场面描写、景物描写,使平凡的生活场景渗透出层层深意。这个场景有色泽,有声音,有气味,将我们一下子带入了田园牧歌式的生活氛围中。这样的场景描写,为小说定下了欢快的、明朗的、清新的格调。小结:一、苹果丰收图 欢快 喜悦图景二、庄园生活图

第二部分主要描写了哪些人的庄园生活?(1)、富裕庄户生活图

富庶、平和、长寿

(2)、中等贵族生活图(姑母的庄园)

姑母的庄园特点:

姑母的宅第:

姑母的形象:

姑母的午餐:古老、坚固、有生命、永不会倾圮门廊古色古香、宽敞带圆柱,老式红木家具、镶花的桌椅、描金的镜子奢华气派结实硬朗、伟岸和蔼贵族气度丰盛作者心中贵族生活的理想形象。作者笔下的这种与世无争、相安无事、没有阶级

矛盾和斗争的贵族庄园生活是美好舒适惬意的。 姑母家的庄园

她的宅第是庄园的主屋,坐落在果园旁边,被菩提树的枝桠环抱着。宅第并不大,矮墩墩的,已下沉到贴近地面,可是给人的感觉却是它永远也不会有倾圮之日。——它支撑着高得出奇、厚得少见、因年深日久而发黑变硬了的草屋顶,显得十分的坚固。我每次望着这幢宅第的正面,总觉得它是个有生命的血肉之躯:就像一张压在大帽子下面的老者的脸,正用眼窝深陷的双眼——一对因日晒雨淋而呈珠母色的玻璃窗——眺望着前方。在这双眼睛的两旁是两行古色古香的、带圆柱的、宽敞的门廊,门廊的山墙上没有一刻不安详地停着好些吃得肥肥的鸽子,而与此同时,数以千计的麻雀却像阵阵急雨,由一个屋顶倾泻到另一个屋顶……此情此景使人觉得,能够在绿松玉似的秋日的天空下,到这个安乐窝内做客,是何等的舒适惬意呀! 从姑母庄园环境来看,作者对鸽子和麻雀的描写起到了什么作用?给静寂的景象增添出活泼的动感,表现出动静的完美平衡,也顺利地引出了“安乐窝”这个对贵族宅第的评价。 第二部分景色描写特点? (1)虚实结合

(2)远近结合,描写有序

(3)动静结合

(4)具有象征性?小结图景三、深秋狩猎图 深秋狩猎图主要从哪几个方面来写?(1)、雨季景象图。

(2)、雨霁日出图。

(3)、狩猎图

(4)、休息图 抓住景物的色彩:“金光”与“乌云”形成了强烈的对照和反差,给人非常明艳的印象。 作者抓住景物的色彩,使景物描写充满了明与暗、冷与热、轻与重、静与动的对比。 “沉甸甸的铅灰色的乌云”与“水汪汪的浅蓝色的天空”不仅在色彩上形成鲜明的对比,而且将沉重与轻盈的质感并列在一起,给人炫目的感觉。雨季景象图:这里充分展现了作者高超的色彩运用:“在西半天上,落日的颤抖不已的金光会穿破阴沉沉地压在地面上的乌云……乌云则慢慢地凝聚成为连绵不绝的含雪的云峰。”短短几句,充满了明与暗、冷与热、轻与重、动与静的对比。本来是静态的景观被作者一写竟然充满了动感:“落日的颤抖不已的金光穿破阴沉沉地压在地面上的乌云”,这种效果正是“颤抖”“穿破”“压”等几个动词造成的。“金光”与“乌云”形成了强烈的对照和反差,给人非常明艳的印象。“沉甸甸的铅灰色的乌云”与“水汪汪的浅蓝色的天空”不仅在色彩上形成鲜明的对比,而且将沉重与轻盈的质感并列,给人炫目的感觉。冷色调与暖色调错杂在天空之上,绚丽迷人! 雁门太守行 李贺

黑云压城城欲摧, 甲光向日金鳞开。 角声满天秋色里, 塞上燕脂凝夜紫。 半卷红旗临易水, 霜重鼓寒声不起。 报君黄金台上意, 提携玉龙为君死。问题探讨:据说王安石曾批评这句说:“方黑云压城,岂有向日之甲光?”你同意王安石的说法吗?请简要说明理由。“黑云”和“甲光”是诗人用来造境造意的手段 。“黑云” 一词把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。“甲光”:一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪,耀人眼目。这里借日光来显示守军披坚执锐,严阵以待的情景。 独特的艺术性:诗歌用鲜明的色彩构成色彩斑斓的画面来写战前的气氛和战时的悲壮。 诗人怎样来描写车毂交错、短兵相接的激烈而悲壮的战争场面? 那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。诗人用“胭脂”“紫”等颜色营造了一种黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面 。写作启示录:抓住景物的颜色,使其构成鲜明的对比,造成强烈的视觉冲击,从而刺激吸引阅读者的眼球. 一条乌黑的灵犭是,是阿尔谢尼伊·谢苗内奇的爱犬,趴在餐桌上,狼吞虎咽地嚼着剩下的浓汁兔肉。突然,它狂叫一声,从桌上跳了下来,哗啷啷地碰翻了一大串碟子和酒杯,阿尔谢伊·谢苗内奇从书房里走了出来,手里握着短柄马鞭和左轮枪,出人不意地朝狗开了一枪,震得满客厅的人耳朵都聋了。硝烟使客厅里更其烟雾腾腾,可是阿尔谢尼伊·谢苗内奇却站在那里哈哈大笑。通过谢尼伊·谢苗内奇打狗的典型细节描写,你看到了一位怎样的猎人?野性、豪爽、不拘小节,充满男子汉的阳刚气质 。图景四、小地主生活图第四场景描写了什么内容?

和前面的三部分明丽的色彩有什么样的不同?都显示着农村的衰落景象, 将小说结束于一种悲剧气氛之中 。 回忆小地主生活图景

深秋光秃秃的果园

荒僻的小道

萧瑟的树林

寒冷的旷野 三、再读文本,探究主题小说以什么为开头的?欢快喜悦的丰收场景是以什么结尾的? 以萧瑟荒凉的打猎场景结尾,

最终更以一首悠扬而悲戚的歌谣作结。“安东诺夫卡苹果”的在文中起什么作用? “安东诺夫卡苹果”是全文的灵魂,与其说它是一种美味的水果,毋宁说它是一个象征,它象征着丰收、甜美、富足的乡村生活。整篇小说都笼罩在“安东诺夫卡苹果”的馥郁甜香中,作者用回忆的口吻,将我们徐徐带入那个已经逝去的田园梦境中。

文章通过这样一个象征表现了什么主题?全文是以回忆的形式写出的,那过去的时光是多么美好呀。那么,你认为这篇文章表达了一种怎样的感情呢?

整篇小说都笼罩在“安东诺夫卡苹果”的馥郁甜香中,在对昔日美好的深情缅怀中,抒发对过去生活的留恋,对时世变迁的惆怅和感伤。这是一首旧时代的挽歌,温柔敦厚,哀而不伤,将感情包裹于事易时移的几幅对比鲜明的图画中,以艺术的美感来感染读者。

主题探究主题:

整篇小说用回忆的口吻,

将我们徐徐带入那个已经逝去的田园梦境中。在对昔日美好的深情缅怀中,抒发对过去生活的留恋,对时世变迁的惆怅和感伤。四、课堂小结,归纳特色 蒲宁的《安东诺夫卡苹果》全篇小说没有贯穿始终的情节,是一篇由思绪组织的小说。它好像一部令人心醉神迷的俄罗斯田园风景纪录片,它由一幕幕细腻的工笔画连缀而成。欢娱与感伤的情绪成为整个“电影’’的配乐,令小说充满了诗意的氛围。 小说在写景状物方面的特点

(1)善于调动多种感官去感受外在的景物特点

如第一部分描绘清晨的果园,先写视觉印象:满目金黄、树叶开始凋零,稀稀落落的大果园,槭树的林阴道。接下来写嗅觉印象:落叶的幽香,安东诺夫卡苹果、蜂蜜和秋凉的芬芳。再接下来写听觉的印象:到处是人声和大车叽叽嘎嘎的响声。 (2) 善于变换观察角度

如第二部分描写姑母的庄园生活图景时。作者的观察由远及近,先写远景:天空、朝阳、雨后的铁轨般的道路。接下来写近景:大片大片倾斜的麦田、盘旋的鹞雏。紧接着,写鹞雏将我们的视线由近处引向了远方的景物。

(3)善于运用映衬手法

在第三部分,作者写雨季的景象。充分展现了高超的色彩运用能力。短短的几句里充满了明与暗、冷与热、轻与重、动与静的对比。

同课章节目录