2020高考历史 三轮冲刺 七大时政热点聚焦1.中国人民政治协商会议成立70周年 学案(解析版)

文档属性

| 名称 | 2020高考历史 三轮冲刺 七大时政热点聚焦1.中国人民政治协商会议成立70周年 学案(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 273.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中国人民政治协商会议成立70周年

【热点聚焦】

中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会2019年9月20日上午在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会,并发表重要讲话。

习近平强调,人民政协是中国共产党把马克思列宁主义统一战线理论、政党理论、民主政治理论同中国实际相结合的伟大成果,是中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在政治制度上进行的伟大创造。70年来,在中国共产党领导下,人民政协坚持团结和民主两大主题,服务党和国家中心任务,在建立新中国和社会主义革命、建设、改革各个历史时期发挥了十分重要的作用。

习近平强调,人民政协在协商中促进广泛团结、推进多党合作、实践人民民主,既秉承历史传统,又反映时代特征,充分体现了我国社会主义民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特点和优势。能听意见、敢听意见特别是勇于接受批评、改进工作,是有信心、有力量的表现。发展社会主义协商民主,要把民主集中制的优势运用好,发扬“团结-批评-团结”的优良传统,广开言路,集思广益,促进不同思想观点的充分表达和深入交流,做到相互尊重、平等协商而不强加于人,遵循规则、有序协商而不各说各话,体谅包容、真诚协商而不偏激偏执,形成既畅所欲言、各抒己见,又理性有度、合法依章的良好协商氛围。

【问题思考】新中国成立后是怎样进行民主政治建设的?

【知识链接】

一、建国初期民主政治制度的建设

1.政治协商制度

(1)形成:中国人民政治协商会议第一届全体会议。

①内容:通过了《共同纲领》,具有临时宪法的性质。

②作用:代行全国人民代表大会的职能,为中华人民共和国成立作了准备。

(2)职能转变:1954年全国人大召开后,主要职能转变为政治协商和民主监督。

(3)新阶段:1956年,中国共产党与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,组成最广泛的爱国统一战线。

2.人民代表大会制度

(1)标志:1954年,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,规定全国人民代表大会是最高国家权力机关,体现了人民民主与社会主义两大原则。

(2)意义:人民代表大会制度是中国的根本政治制度,为民主政治建设奠定了基础。

3.民族区域自治制度

(1)确立:共同纲领明确规定,1954年宪法正式确认其是中国的一项基本政治制度。

(2)意义:满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等。保证了祖国统一和民族团结。

二、新时期的民主政治建设

1.重新召开各级人民代表大会和人民政治协商会议。

2.1982年,提出“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,完善了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3.1984年,政府颁布施行《中华人民共和国民族区域自治法》,明确规定民族区域自治是中国的一项基本政治制度。

4.加强基层民主政治建设,1998年,通过了《中华人民共和国村民委员会组织法》。

【热点集训】

1.(2019·北京高考·18)毛泽东在中共七届二中全会上指出:“我党同党外民主人士长期合作的政策,必须在全党思想上和工作上确定下来。我们必须把党外大多数民主人士看成和自己的干部一样,同他们诚恳地坦白地商量和解决那些必须商量和解决的问题。”能体现这一思想的是( )

①《共同纲领》 ②人民代表大会制度 ③政治协商制度 ④民主集中制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【答案】C

【解析】由材料“我党同党外民主人士长期合作的政策,必须在全党思想上和工作上确定下来。我们必须把党外大多数民主人士看成和自己的干部一样,同他们诚恳地坦白地商量和解决那些必须商量和解决的问题”可知为多党合作,统一战线思想。《共同纲领》是中国人民政治协商会议第一届全体会议制定的,故①正确;人民代表大会制度充分体现国家权力属于人民的社会主义国家性质,故②错误;政治协商制度是中国共产党与各政党、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表民主协商的制度,故③正确;民主集中制是党的根本组织原则,和群众路线在党的生活中的运用,故④错误,选择C项符合题意。

2.(2018.4·浙江高考·13)发展社会主义民主政治,是建设中国特色社会主义的重要目标。1999年3月,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,是这次会议的重要成果。该成果的核心内容是( )

A.以根本大法形式确定建设社会主义法治国家的治国方略

B.强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设

C.提出了中国共产党人对建设社会主义民主政治的初步构想

D.设立经济特区,实行特殊的经济政策和经济管理体制

【答案】A

【解析】1999年全国人大九届二次会议以根本大法形式确定建设社会主义法治国家的治国方略,故A项正确;B项是1978年底十一届三中全会的内容,故B项错误;1980年,邓小平在中共中央政治局扩大会议上发表《党和国家领导制度的改革》的重要讲话,强调必须解决党和国家政治体制中权力过分集中的问题。邓小平的讲话体现了中国共产党人对建设社会主义民主政治的初步构想,故C项错误;经济特区的设立开始于1980年,不符合时间限制,故D项错误。

3.(2015·安徽文综·17)有学者评价:“它凝结了以毛泽东为代表的中国共产党人、民主党派和无党派民主人士的心血,又经过反复讨论、修改,所以得到了全国各方面人士的一致拥护。”据此判断,“它”是指( )

A.《双十协定》 B.《论联合政府》 C.《共同纲领》 D.《论十大关系》

【答案】C

【解析】《双十协定》是国共两党就抗战胜利后国家走向的谈判结果,与民主党派和无党派人士无关,故A项错误;《论联合政府》是抗战即将胜利时,中共关于政权建设的单方设想,既不能说凝结了民主党派和无党派人士的心血,也不能说得到全国各方面人士的一致拥护,故B项错误;在中国人民政治协商会议第一届全体会议上通过的《共同纲领》是以最广泛地召集全国各党派、各民族、各地区、各领域人员代表的基础上通过反复研究确定的,在当时的条件下最大可能地反映了全国人民的心愿,故C项正确;《论十大关系》主要是在中共内部总结建国以来领导社会主义建设初步经验的基础上由毛泽东结合苏联建设的经验教训集中概括出来的,与民主党派和无党派民主人士关系并不密切,另外《论十大关系》涉及的利益关系在当时并不是没有矛盾,不能说“得到了全国各方面人士的一致拥护”,故D项错误。

4.(2015·上海单科·27)“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”这段话出自( )

A.《中华民国临时约法》 B.《论联合政府》

C.《共同纲领》 D.《上海公报》

【答案】C

【解析】1912年的《中华民国临时约法》是第一部资产阶级共和国宪法,与“人民民主主义的国家”不符,故A项错误;1945年的《论联合政府》提出建立包括中共在内的民主联合政府,与“人民民主主义的国家”不符,故B项错误;1949年的《共同纲领》规定新中国的国体,即人民民主专政,故C项正确;1972年中美《上海公报》推动两国关系开始走向正常化,与材料中国体的规定无关,故D项错误。

5.(2014·江苏单科·8)1953年6月24日《人民日报》报道:当选的代表李长凤老大娘笑着说话了,“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权。……今后大家有什么意见告诉我,我一定给大家带上去。”该新闻报道说明当时( )

A.人民民主原则得到落实 B.人民代表大会制建立

C.政治协商制度覆盖面广 D.民主政治建设法制化

【答案】A

【解析】“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权”表明新中国成立后,人民是国家的主人,妇女有了选举权,故A项正确;人民代表大会制度的建立是在1954年第一次全国人民代表大会召开后确立起来的,故B项错误;政治协商制度是处理中国共产党和其他党派关系的制度,李长凤老大娘并不代表某个党派,故C项错误;题中材料并没有出现相关民主政治建设的各项法律,故D项错误。

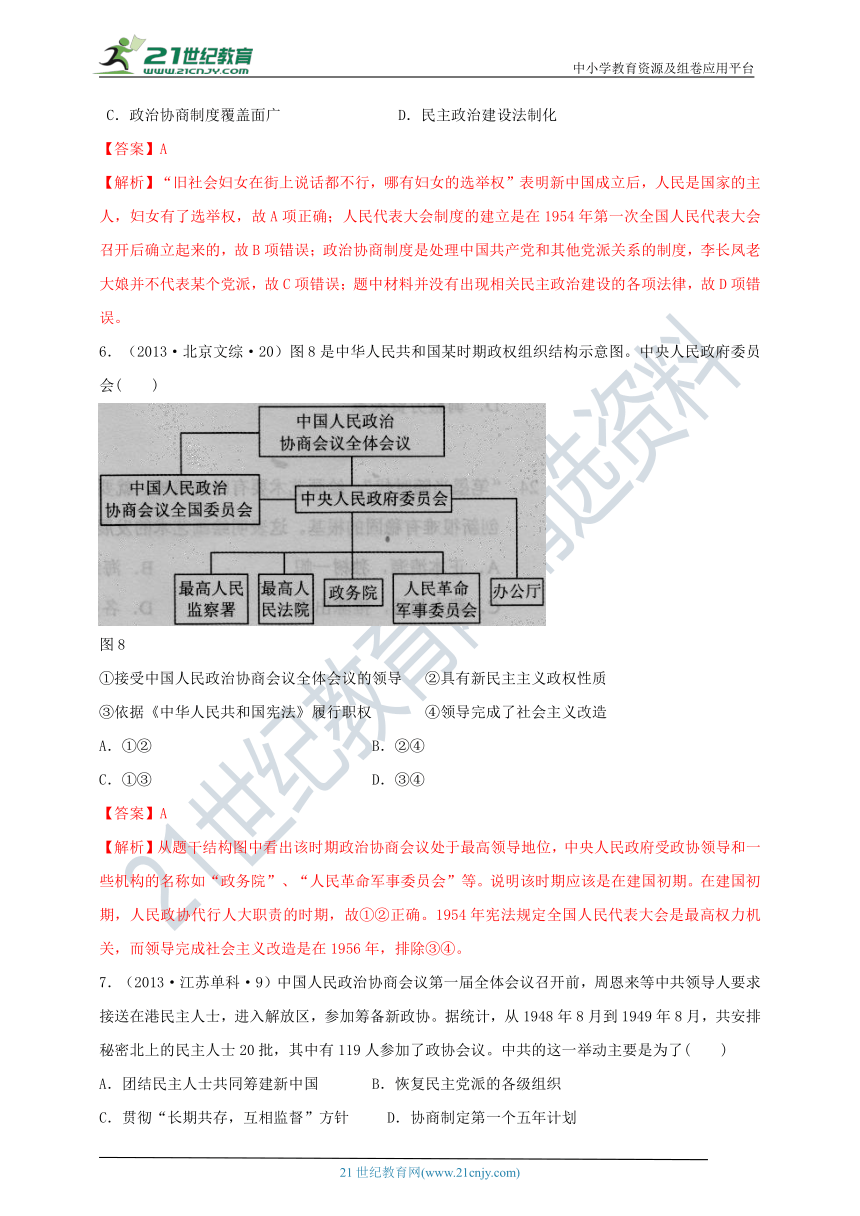

6.(2013·北京文综·20)图8是中华人民共和国某时期政权组织结构示意图。中央人民政府委员会( )

图8

①接受中国人民政治协商会议全体会议的领导 ②具有新民主主义政权性质

③依据《中华人民共和国宪法》履行职权 ④领导完成了社会主义改造

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

【答案】A

【解析】从题干结构图中看出该时期政治协商会议处于最高领导地位,中央人民政府受政协领导和一些机构的名称如“政务院”、“人民革命军事委员会”等。说明该时期应该是在建国初期。在建国初期,人民政协代行人大职责的时期,故①②正确。1954年宪法规定全国人民代表大会是最高权力机关,而领导完成社会主义改造是在1956年,排除③④。

7.(2013·江苏单科·9)中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前,周恩来等中共领导人要求接送在港民主人士,进入解放区,参加筹备新政协。据统计,从1948年8月到1949年8月,共安排秘密北上的民主人士20批,其中有119人参加了政协会议。中共的这一举动主要是为了( )

A.团结民主人士共同筹建新中国 B.恢复民主党派的各级组织

C.贯彻“长期共存,互相监督”方针 D.协商制定第一个五年计划

【答案】A

【解析】考查对材料信息的阐释和所学知识的迁移运用能力。解答本题一是注意时间,二是注意结合时代背景分析。新政协核心议题就是商讨新中国的成立事宜。BCD在时间上与题干反映的事件不符。故正确答案选A。

8.(2013·上海单科·29)1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为( )

①实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政

②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代

③完成了农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

【答案】D

【解析】本题考查学生分析理解能力。在新民主主义革命基本胜利的基础上,1949年9月,全国人民政协会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定:中华人民共和国实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的正确人民民主专政;形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度。故选①②④正确。③是在1956年,故排除。

9.新中国成立伊始,政务院在《共同纲领》指导下颁布了《社会团体登记暂行办法》,初步确立了社会组织“分级登记”的管理体制。该办法实施的重要政治动机是( )

A.巩固新生的人民政权

B.取缔非法的社团组织

C.防控境外的敌对势力

D.激发社会组织的活力

【答案】 A

【解析】对社会组织实行“分级登记”办法,有利于对本辖区社会组织的管理,从而确保政策的统一性、执法的统一性,这样对新中国成立之初政权的稳定起了积极作用,故A项正确。

10.(2019·宜宾模拟)新中国成立初建立的“人民代表大会制度”“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度”和“民族区域自治制度”在1954年9月颁布的《中华人民共和国宪法》中都得到了确认。这是因为三大政治制度( )

A.具有人民性、民主性特点

B.有利于建立联合政府

C.体现依法治国的执政理念

D.有利于实现民族团结

【答案】A

【解析】三大政治制度充分体现了对人民、民主党派和少数民族权利的尊重,故A项正确;依据材料时间“1954年”可知,此时人民的追求是建立社会主义制度而不是建立联合政府,故B项错误;依法治国执政理念的提出与材料时间不符,故C项错误;材料说的是三大政治制度,不是单纯的民族区域自治制度,故D项错误。

11.(2019·太原联考)根据我国《宪法》和《民族区域自治法》,民族自治地方自治机关的自治权要以不违背我国宪法和法律的基本原则为前提,在此基础上根据地方实际采取特殊政策和灵活措施。这表明我国的民族区域自治( )

A.是中央领导下的地方自治

B.强调权利与义务统一

C.是符合国情的民族政策

D.享有高度的自治权利

【答案】A

【解析】 根据材料“要以不违背我国宪法和法律的基本原则为前提”可知,民族区域自治是中央领导下的地方自治,故A项正确;材料反映的是民族区域行使自治权的前提,不是强调权利与义务统一,故B项错误;材料没有体现符合国情的信息,故C项错误;民族区域自治享有一定的自治权利,不是高度的自治权利,故D项错误。

12.

决策类型

五年计(规)划

决策主体

决策方式

“一言堂”决策

二五、三五、四五

国家主要领导人

个人决策

内部集体决策

一五、五五、六五

政府内部

集体决策、程序化决策

咨询决策

七五、八五、九五

政府内部+外部精英

集体决策、程序化决策、协商决策

集思广益决策

十五、十一五

政府+外部

精英+公众

集体决策、程序化决策、协商决策

上表为《中华人民共和国五年计(规)划编制的四种决策类型》,它反映了我国( )

A.计划经济体制的完善过程

B.地方和企业的积极性被极大调动

C.社会主义民主的逐步发展

D.政府对经济生活的调控作用减弱

【答案】C

【解析】从材料中五年规划的决策类型和方式逐渐民主化和集体化、程序化,反映了社会主义民主的逐步发展,故C项正确。

13. 1956年8月1日,中共中央指出:“今后《人民日报》发表的文章,除了少数中央负责同志的文章和少数的社论以外,一般地可以不代表党中央的意见,而且可以允许一些作者在《人民日报》上发表同我们共产党人的见解相反的文章。”这一表态( )

A.有利于发展社会主义民主

B.拓展了文学创作的新领域

C.消除了“左”倾错误思想影响

D.促进了人民教育不断进步

【答案】A

【解析】《人民日报》是党报,材料中“可以允许一些作者在《人民日报》上发表同我们共产党人的见解相反的文章”体现了社会主义民主,故A项正确。

14.(2019·吉林长春模拟)阅读下表:20世纪中国民主政治建设的重要文献。对其相同点认识正确的是( )

1912年

中华民国南京临时政府颁布《临时约法》

1931年

中华苏维埃第一次全国代表大会颁布《中华苏维埃共和国宪法大纲》

1949年

中国人民政治协商会议颁布《共同纲领》

1954年

第一届全国人民代表大会颁布《中华人民共和国宪法》

1982年

全国人大五届五次会议颁布《中华人民共和国宪法》

A.说明阶级基础和社会环境是实现民主政治的前提

B.阶级斗争决定了中国民主政治建设成果能否实现

C.都是民主与专制长期斗争的结果

D.都借鉴地吸收了欧美民主的精华

【答案】 A

【解析】《临时约法》颁布时,中国仍属于半殖民地半封建社会,其内容无法得到落实;《共同纲领》颁布时,新中国已经成立,实现了民族独立,故A项正确。

15.(2019·天津滨海七校联考)对于现代中国的某项政治制度,有人说它“是中共群众路线的一种延续”,有人担心它会成为一种“政治浪漫主义”,而《人民日报》某记者则认为它有望造就一批“草根”政治家。据此推断,该项制度是( )

A.政治协商制度 B.基层群众自治制度

C.人民代表大会制度 D.民族区域自治制度

【答案】 B

【解析】我国实行基层群众自己选举基层领导的群众自治制度,体现了中共群众路线和民众真正成为国家主人,故B项正确。

16.(2019·洛阳模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料一 民初活跃于国会中的政党,可大致分为激进、保守二派。激进派的政党,严格说来,只有同盟会和国民党。统一共和党在并入国民党以前,是骑墙于同盟会与共和党之间的;民宪党则是由国民党分出。……统一共和党的党员虽有不少原属革命派,但以出身立宪派和旧官僚者为多,故在态度上较同盟会温和。……与同盟会合组国民党的其他小党派,亦大多不是起于理想相同,而是因为眼见国民党将能在政坛上占优势。……至于正式国会后期出现的民宪党,虽系自国民党分出,但以吸收了许多进步党党员,在态度上亦较温和。作为激进派政党的同盟会和国民党,是使民初国会发挥功能的主要力量。如果在野党的功能是以言论和立法来监督政府,并以诉诸选民的办法促使执政者重视国利民福,同盟会和国民党的确是具有这方面的资格与潜能。但以执政者无限制的伸张行政权,在野党和立法者愈伸展其监督权,结果使政治势力走向两个极端。当政治势力走向两个极端,而又不能取决于选民时,政治的危机即升高。民初国民党之策动“二次革命”,以及“二次革命”失败后执政者一意伸张一己的权力,均为政治势力走向两个极端的表现,亦为政治危机升高的表现,结果是两败俱伤。

——张玉法《论民国初年的政党政治》

材料二 究竟是一个党好,还是几个党好。现在看来,恐怕是几个党好。不但过去如此,而且将来也可以如此,就是长期共存,互相监督。——毛泽东《论十大关系》

(1)根据材料一和所学知识,指出民国初年政党政治的特点,并分析民国初年政党政治活跃的原因。

(2)根据材料二,指出新中国成立后,我国政党制度有何创新,并结合所学知识分析其意义。

【答案】 (1)特点:党派分化组合多变;政党林立,政治倾向大抵为激进和保守两派;国民党力量强大,立场激进;政党政治形式上活跃,但任何政党都未进入国家权力的核心;受执政者打压,政党政治的实践以失败告终。

原因:辛亥革命后建立了资产阶级民主共和国,民主共和的观念深入人心;《临时约法》颁布,确立责任内阁制;西方政党政治的影响;中国经济结构与阶级关系多样化的影响。

(2)创新:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。意义:为社会各界的利益表达提供了制度保障;为民主党派参政议政提供了制度平台;为执政党提供坚实的民意基础。

【热点聚焦】

中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会2019年9月20日上午在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会,并发表重要讲话。

习近平强调,人民政协是中国共产党把马克思列宁主义统一战线理论、政党理论、民主政治理论同中国实际相结合的伟大成果,是中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在政治制度上进行的伟大创造。70年来,在中国共产党领导下,人民政协坚持团结和民主两大主题,服务党和国家中心任务,在建立新中国和社会主义革命、建设、改革各个历史时期发挥了十分重要的作用。

习近平强调,人民政协在协商中促进广泛团结、推进多党合作、实践人民民主,既秉承历史传统,又反映时代特征,充分体现了我国社会主义民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特点和优势。能听意见、敢听意见特别是勇于接受批评、改进工作,是有信心、有力量的表现。发展社会主义协商民主,要把民主集中制的优势运用好,发扬“团结-批评-团结”的优良传统,广开言路,集思广益,促进不同思想观点的充分表达和深入交流,做到相互尊重、平等协商而不强加于人,遵循规则、有序协商而不各说各话,体谅包容、真诚协商而不偏激偏执,形成既畅所欲言、各抒己见,又理性有度、合法依章的良好协商氛围。

【问题思考】新中国成立后是怎样进行民主政治建设的?

【知识链接】

一、建国初期民主政治制度的建设

1.政治协商制度

(1)形成:中国人民政治协商会议第一届全体会议。

①内容:通过了《共同纲领》,具有临时宪法的性质。

②作用:代行全国人民代表大会的职能,为中华人民共和国成立作了准备。

(2)职能转变:1954年全国人大召开后,主要职能转变为政治协商和民主监督。

(3)新阶段:1956年,中国共产党与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,组成最广泛的爱国统一战线。

2.人民代表大会制度

(1)标志:1954年,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,规定全国人民代表大会是最高国家权力机关,体现了人民民主与社会主义两大原则。

(2)意义:人民代表大会制度是中国的根本政治制度,为民主政治建设奠定了基础。

3.民族区域自治制度

(1)确立:共同纲领明确规定,1954年宪法正式确认其是中国的一项基本政治制度。

(2)意义:满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等。保证了祖国统一和民族团结。

二、新时期的民主政治建设

1.重新召开各级人民代表大会和人民政治协商会议。

2.1982年,提出“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,完善了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3.1984年,政府颁布施行《中华人民共和国民族区域自治法》,明确规定民族区域自治是中国的一项基本政治制度。

4.加强基层民主政治建设,1998年,通过了《中华人民共和国村民委员会组织法》。

【热点集训】

1.(2019·北京高考·18)毛泽东在中共七届二中全会上指出:“我党同党外民主人士长期合作的政策,必须在全党思想上和工作上确定下来。我们必须把党外大多数民主人士看成和自己的干部一样,同他们诚恳地坦白地商量和解决那些必须商量和解决的问题。”能体现这一思想的是( )

①《共同纲领》 ②人民代表大会制度 ③政治协商制度 ④民主集中制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【答案】C

【解析】由材料“我党同党外民主人士长期合作的政策,必须在全党思想上和工作上确定下来。我们必须把党外大多数民主人士看成和自己的干部一样,同他们诚恳地坦白地商量和解决那些必须商量和解决的问题”可知为多党合作,统一战线思想。《共同纲领》是中国人民政治协商会议第一届全体会议制定的,故①正确;人民代表大会制度充分体现国家权力属于人民的社会主义国家性质,故②错误;政治协商制度是中国共产党与各政党、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表民主协商的制度,故③正确;民主集中制是党的根本组织原则,和群众路线在党的生活中的运用,故④错误,选择C项符合题意。

2.(2018.4·浙江高考·13)发展社会主义民主政治,是建设中国特色社会主义的重要目标。1999年3月,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,是这次会议的重要成果。该成果的核心内容是( )

A.以根本大法形式确定建设社会主义法治国家的治国方略

B.强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设

C.提出了中国共产党人对建设社会主义民主政治的初步构想

D.设立经济特区,实行特殊的经济政策和经济管理体制

【答案】A

【解析】1999年全国人大九届二次会议以根本大法形式确定建设社会主义法治国家的治国方略,故A项正确;B项是1978年底十一届三中全会的内容,故B项错误;1980年,邓小平在中共中央政治局扩大会议上发表《党和国家领导制度的改革》的重要讲话,强调必须解决党和国家政治体制中权力过分集中的问题。邓小平的讲话体现了中国共产党人对建设社会主义民主政治的初步构想,故C项错误;经济特区的设立开始于1980年,不符合时间限制,故D项错误。

3.(2015·安徽文综·17)有学者评价:“它凝结了以毛泽东为代表的中国共产党人、民主党派和无党派民主人士的心血,又经过反复讨论、修改,所以得到了全国各方面人士的一致拥护。”据此判断,“它”是指( )

A.《双十协定》 B.《论联合政府》 C.《共同纲领》 D.《论十大关系》

【答案】C

【解析】《双十协定》是国共两党就抗战胜利后国家走向的谈判结果,与民主党派和无党派人士无关,故A项错误;《论联合政府》是抗战即将胜利时,中共关于政权建设的单方设想,既不能说凝结了民主党派和无党派人士的心血,也不能说得到全国各方面人士的一致拥护,故B项错误;在中国人民政治协商会议第一届全体会议上通过的《共同纲领》是以最广泛地召集全国各党派、各民族、各地区、各领域人员代表的基础上通过反复研究确定的,在当时的条件下最大可能地反映了全国人民的心愿,故C项正确;《论十大关系》主要是在中共内部总结建国以来领导社会主义建设初步经验的基础上由毛泽东结合苏联建设的经验教训集中概括出来的,与民主党派和无党派民主人士关系并不密切,另外《论十大关系》涉及的利益关系在当时并不是没有矛盾,不能说“得到了全国各方面人士的一致拥护”,故D项错误。

4.(2015·上海单科·27)“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”这段话出自( )

A.《中华民国临时约法》 B.《论联合政府》

C.《共同纲领》 D.《上海公报》

【答案】C

【解析】1912年的《中华民国临时约法》是第一部资产阶级共和国宪法,与“人民民主主义的国家”不符,故A项错误;1945年的《论联合政府》提出建立包括中共在内的民主联合政府,与“人民民主主义的国家”不符,故B项错误;1949年的《共同纲领》规定新中国的国体,即人民民主专政,故C项正确;1972年中美《上海公报》推动两国关系开始走向正常化,与材料中国体的规定无关,故D项错误。

5.(2014·江苏单科·8)1953年6月24日《人民日报》报道:当选的代表李长凤老大娘笑着说话了,“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权。……今后大家有什么意见告诉我,我一定给大家带上去。”该新闻报道说明当时( )

A.人民民主原则得到落实 B.人民代表大会制建立

C.政治协商制度覆盖面广 D.民主政治建设法制化

【答案】A

【解析】“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权”表明新中国成立后,人民是国家的主人,妇女有了选举权,故A项正确;人民代表大会制度的建立是在1954年第一次全国人民代表大会召开后确立起来的,故B项错误;政治协商制度是处理中国共产党和其他党派关系的制度,李长凤老大娘并不代表某个党派,故C项错误;题中材料并没有出现相关民主政治建设的各项法律,故D项错误。

6.(2013·北京文综·20)图8是中华人民共和国某时期政权组织结构示意图。中央人民政府委员会( )

图8

①接受中国人民政治协商会议全体会议的领导 ②具有新民主主义政权性质

③依据《中华人民共和国宪法》履行职权 ④领导完成了社会主义改造

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

【答案】A

【解析】从题干结构图中看出该时期政治协商会议处于最高领导地位,中央人民政府受政协领导和一些机构的名称如“政务院”、“人民革命军事委员会”等。说明该时期应该是在建国初期。在建国初期,人民政协代行人大职责的时期,故①②正确。1954年宪法规定全国人民代表大会是最高权力机关,而领导完成社会主义改造是在1956年,排除③④。

7.(2013·江苏单科·9)中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前,周恩来等中共领导人要求接送在港民主人士,进入解放区,参加筹备新政协。据统计,从1948年8月到1949年8月,共安排秘密北上的民主人士20批,其中有119人参加了政协会议。中共的这一举动主要是为了( )

A.团结民主人士共同筹建新中国 B.恢复民主党派的各级组织

C.贯彻“长期共存,互相监督”方针 D.协商制定第一个五年计划

【答案】A

【解析】考查对材料信息的阐释和所学知识的迁移运用能力。解答本题一是注意时间,二是注意结合时代背景分析。新政协核心议题就是商讨新中国的成立事宜。BCD在时间上与题干反映的事件不符。故正确答案选A。

8.(2013·上海单科·29)1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为( )

①实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政

②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代

③完成了农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

【答案】D

【解析】本题考查学生分析理解能力。在新民主主义革命基本胜利的基础上,1949年9月,全国人民政协会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定:中华人民共和国实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的正确人民民主专政;形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度。故选①②④正确。③是在1956年,故排除。

9.新中国成立伊始,政务院在《共同纲领》指导下颁布了《社会团体登记暂行办法》,初步确立了社会组织“分级登记”的管理体制。该办法实施的重要政治动机是( )

A.巩固新生的人民政权

B.取缔非法的社团组织

C.防控境外的敌对势力

D.激发社会组织的活力

【答案】 A

【解析】对社会组织实行“分级登记”办法,有利于对本辖区社会组织的管理,从而确保政策的统一性、执法的统一性,这样对新中国成立之初政权的稳定起了积极作用,故A项正确。

10.(2019·宜宾模拟)新中国成立初建立的“人民代表大会制度”“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度”和“民族区域自治制度”在1954年9月颁布的《中华人民共和国宪法》中都得到了确认。这是因为三大政治制度( )

A.具有人民性、民主性特点

B.有利于建立联合政府

C.体现依法治国的执政理念

D.有利于实现民族团结

【答案】A

【解析】三大政治制度充分体现了对人民、民主党派和少数民族权利的尊重,故A项正确;依据材料时间“1954年”可知,此时人民的追求是建立社会主义制度而不是建立联合政府,故B项错误;依法治国执政理念的提出与材料时间不符,故C项错误;材料说的是三大政治制度,不是单纯的民族区域自治制度,故D项错误。

11.(2019·太原联考)根据我国《宪法》和《民族区域自治法》,民族自治地方自治机关的自治权要以不违背我国宪法和法律的基本原则为前提,在此基础上根据地方实际采取特殊政策和灵活措施。这表明我国的民族区域自治( )

A.是中央领导下的地方自治

B.强调权利与义务统一

C.是符合国情的民族政策

D.享有高度的自治权利

【答案】A

【解析】 根据材料“要以不违背我国宪法和法律的基本原则为前提”可知,民族区域自治是中央领导下的地方自治,故A项正确;材料反映的是民族区域行使自治权的前提,不是强调权利与义务统一,故B项错误;材料没有体现符合国情的信息,故C项错误;民族区域自治享有一定的自治权利,不是高度的自治权利,故D项错误。

12.

决策类型

五年计(规)划

决策主体

决策方式

“一言堂”决策

二五、三五、四五

国家主要领导人

个人决策

内部集体决策

一五、五五、六五

政府内部

集体决策、程序化决策

咨询决策

七五、八五、九五

政府内部+外部精英

集体决策、程序化决策、协商决策

集思广益决策

十五、十一五

政府+外部

精英+公众

集体决策、程序化决策、协商决策

上表为《中华人民共和国五年计(规)划编制的四种决策类型》,它反映了我国( )

A.计划经济体制的完善过程

B.地方和企业的积极性被极大调动

C.社会主义民主的逐步发展

D.政府对经济生活的调控作用减弱

【答案】C

【解析】从材料中五年规划的决策类型和方式逐渐民主化和集体化、程序化,反映了社会主义民主的逐步发展,故C项正确。

13. 1956年8月1日,中共中央指出:“今后《人民日报》发表的文章,除了少数中央负责同志的文章和少数的社论以外,一般地可以不代表党中央的意见,而且可以允许一些作者在《人民日报》上发表同我们共产党人的见解相反的文章。”这一表态( )

A.有利于发展社会主义民主

B.拓展了文学创作的新领域

C.消除了“左”倾错误思想影响

D.促进了人民教育不断进步

【答案】A

【解析】《人民日报》是党报,材料中“可以允许一些作者在《人民日报》上发表同我们共产党人的见解相反的文章”体现了社会主义民主,故A项正确。

14.(2019·吉林长春模拟)阅读下表:20世纪中国民主政治建设的重要文献。对其相同点认识正确的是( )

1912年

中华民国南京临时政府颁布《临时约法》

1931年

中华苏维埃第一次全国代表大会颁布《中华苏维埃共和国宪法大纲》

1949年

中国人民政治协商会议颁布《共同纲领》

1954年

第一届全国人民代表大会颁布《中华人民共和国宪法》

1982年

全国人大五届五次会议颁布《中华人民共和国宪法》

A.说明阶级基础和社会环境是实现民主政治的前提

B.阶级斗争决定了中国民主政治建设成果能否实现

C.都是民主与专制长期斗争的结果

D.都借鉴地吸收了欧美民主的精华

【答案】 A

【解析】《临时约法》颁布时,中国仍属于半殖民地半封建社会,其内容无法得到落实;《共同纲领》颁布时,新中国已经成立,实现了民族独立,故A项正确。

15.(2019·天津滨海七校联考)对于现代中国的某项政治制度,有人说它“是中共群众路线的一种延续”,有人担心它会成为一种“政治浪漫主义”,而《人民日报》某记者则认为它有望造就一批“草根”政治家。据此推断,该项制度是( )

A.政治协商制度 B.基层群众自治制度

C.人民代表大会制度 D.民族区域自治制度

【答案】 B

【解析】我国实行基层群众自己选举基层领导的群众自治制度,体现了中共群众路线和民众真正成为国家主人,故B项正确。

16.(2019·洛阳模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料一 民初活跃于国会中的政党,可大致分为激进、保守二派。激进派的政党,严格说来,只有同盟会和国民党。统一共和党在并入国民党以前,是骑墙于同盟会与共和党之间的;民宪党则是由国民党分出。……统一共和党的党员虽有不少原属革命派,但以出身立宪派和旧官僚者为多,故在态度上较同盟会温和。……与同盟会合组国民党的其他小党派,亦大多不是起于理想相同,而是因为眼见国民党将能在政坛上占优势。……至于正式国会后期出现的民宪党,虽系自国民党分出,但以吸收了许多进步党党员,在态度上亦较温和。作为激进派政党的同盟会和国民党,是使民初国会发挥功能的主要力量。如果在野党的功能是以言论和立法来监督政府,并以诉诸选民的办法促使执政者重视国利民福,同盟会和国民党的确是具有这方面的资格与潜能。但以执政者无限制的伸张行政权,在野党和立法者愈伸展其监督权,结果使政治势力走向两个极端。当政治势力走向两个极端,而又不能取决于选民时,政治的危机即升高。民初国民党之策动“二次革命”,以及“二次革命”失败后执政者一意伸张一己的权力,均为政治势力走向两个极端的表现,亦为政治危机升高的表现,结果是两败俱伤。

——张玉法《论民国初年的政党政治》

材料二 究竟是一个党好,还是几个党好。现在看来,恐怕是几个党好。不但过去如此,而且将来也可以如此,就是长期共存,互相监督。——毛泽东《论十大关系》

(1)根据材料一和所学知识,指出民国初年政党政治的特点,并分析民国初年政党政治活跃的原因。

(2)根据材料二,指出新中国成立后,我国政党制度有何创新,并结合所学知识分析其意义。

【答案】 (1)特点:党派分化组合多变;政党林立,政治倾向大抵为激进和保守两派;国民党力量强大,立场激进;政党政治形式上活跃,但任何政党都未进入国家权力的核心;受执政者打压,政党政治的实践以失败告终。

原因:辛亥革命后建立了资产阶级民主共和国,民主共和的观念深入人心;《临时约法》颁布,确立责任内阁制;西方政党政治的影响;中国经济结构与阶级关系多样化的影响。

(2)创新:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。意义:为社会各界的利益表达提供了制度保障;为民主党派参政议政提供了制度平台;为执政党提供坚实的民意基础。

同课章节目录