《社戏》精品习题课件(共23张PPT)

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

1 社戏

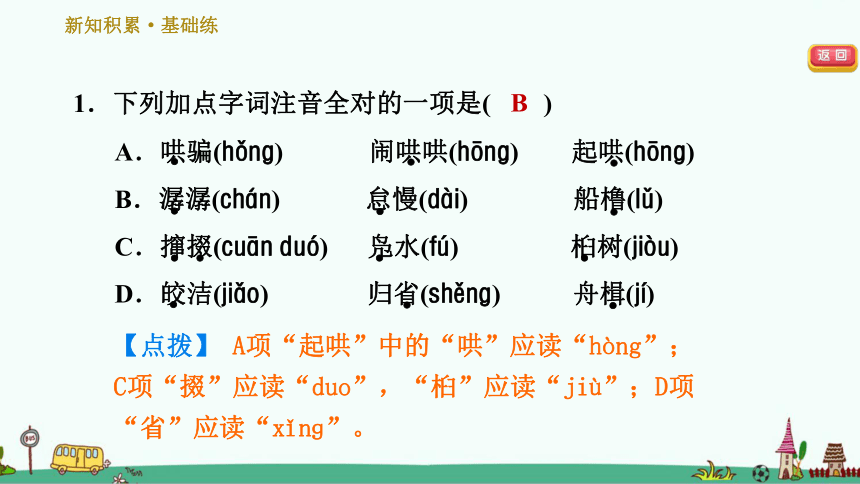

1.下列加点字词注音全对的一项是( )

A.哄骗(hǒng) 闹哄哄(hōnɡ) 起哄(hōng)

B.潺潺(chán) 怠慢(dài) 船橹(lǔ)

C.撺掇(cuān duó) 凫水(fú) 桕树(jiòu)

D.皎洁(jiǎo) 归省(shěnɡ) 舟楫(jí)

?

【点拨】 A项“起哄”中的“哄”应读“hòng”;C项“掇”应读“duo”,“桕”应读“jiù”;D项“省”应读“xǐnɡ”。

?

?

?

B

?

?

?

?

?

?

?

?

?

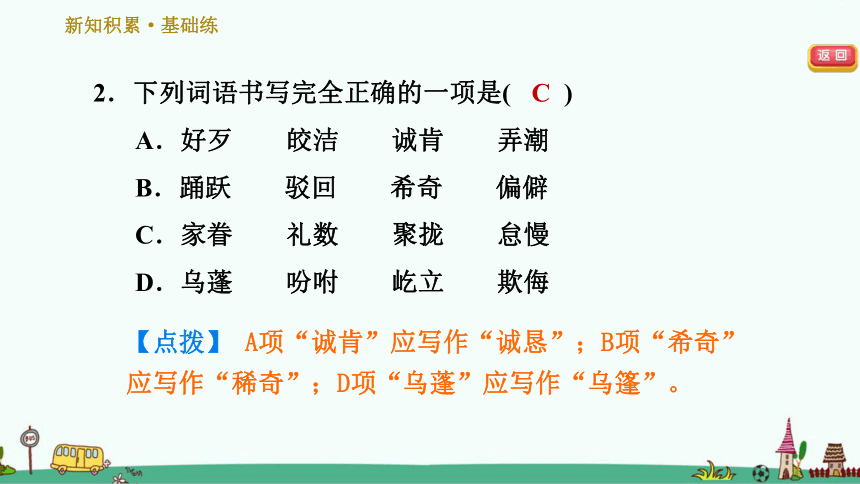

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.好歹 皎洁 诚肯 弄潮

B.踊跃 驳回 希奇 偏僻

C.家眷 礼数 聚拢 怠慢

D.乌蓬 吩咐 屹立 欺侮

【点拨】 A项“诚肯”应写作“诚恳”;B项“希奇”应写作“稀奇”;D项“乌蓬”应写作“乌篷”。

C

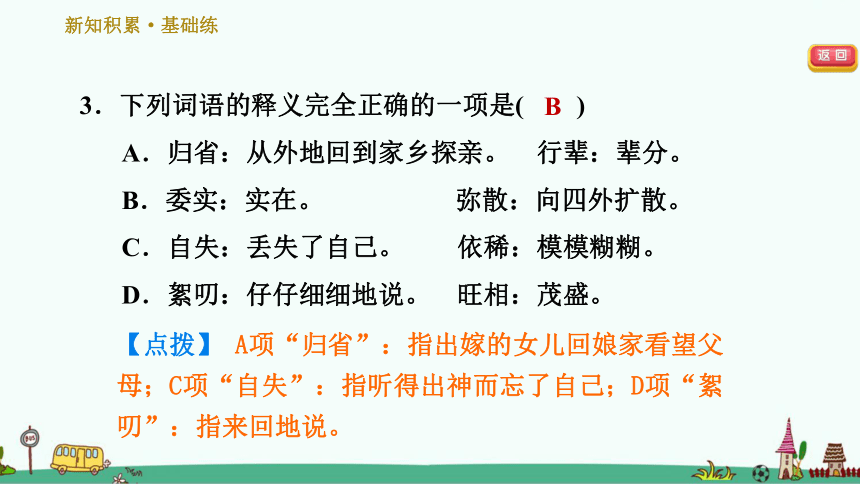

3.下列词语的释义完全正确的一项是( )

A.归省:从外地回到家乡探亲。 行辈:辈分。

B.委实:实在。 弥散:向四外扩散。

C.自失:丢失了自己。 依稀:模模糊糊。

D.絮叨:仔仔细细地说。 旺相:茂盛。

【点拨】 A项“归省”:指出嫁的女儿回娘家看望父母;C项“自失”:指听得出神而忘了自己;D项“絮叨”:指来回地说。

B

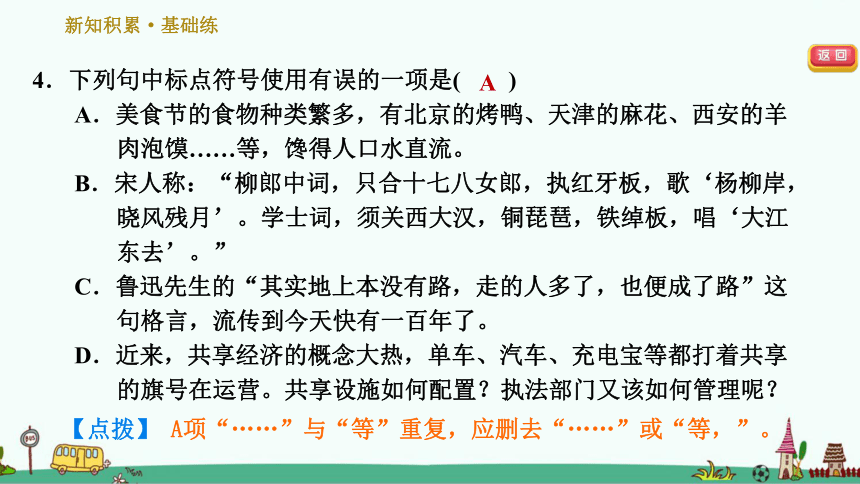

4.下列句中标点符号使用有误的一项是( )

A.美食节的食物种类繁多,有北京的烤鸭、天津的麻花、西安的羊肉泡馍……等,馋得人口水直流。

B.宋人称:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’。学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”

C.鲁迅先生的“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句格言,流传到今天快有一百年了。

D.近来,共享经济的概念大热,单车、汽车、充电宝等都打着共享的旗号在运营。共享设施如何配置?执法部门又该如何管理呢?

A

【点拨】 A项“……”与“等”重复,应删去“……”或“等,”。

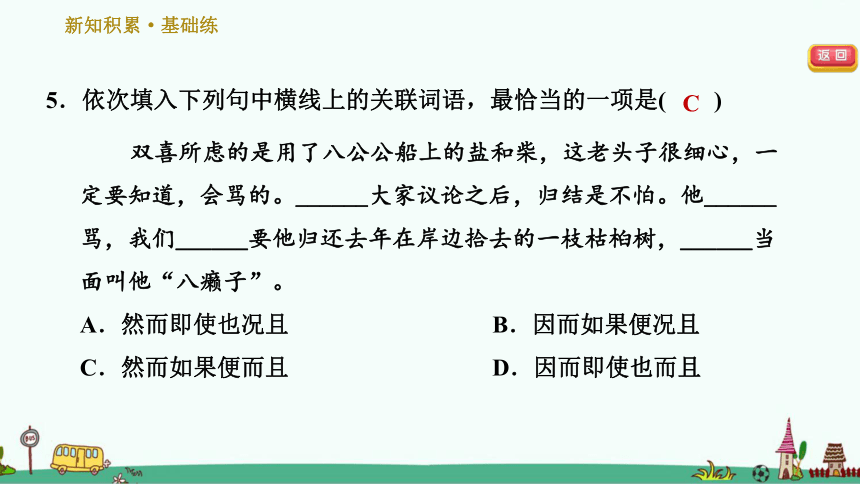

5.依次填入下列句中横线上的关联词语,最恰当的一项是( )

双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。______大家议论之后,归结是不怕。他______骂,我们______要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,______当面叫他“八癞子”。

A.然而即使也况且 B.因而如果便况且

C.然而如果便而且 D.因而即使也而且

C

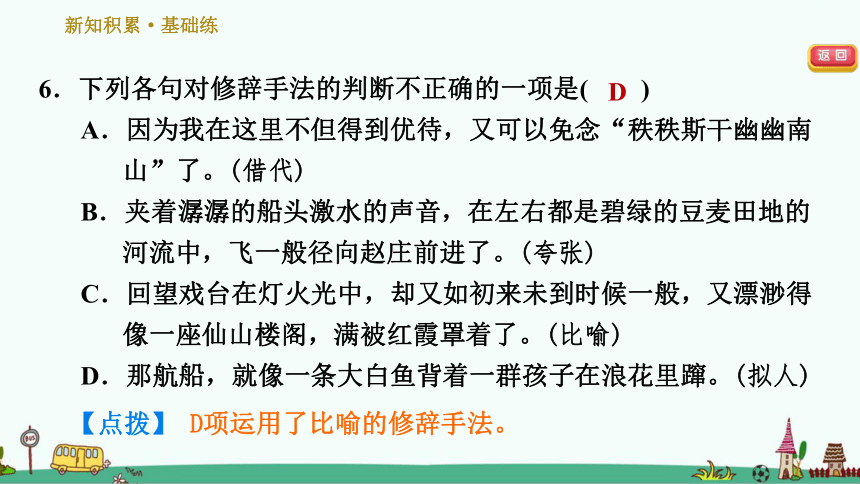

6.下列各句对修辞手法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

D

【点拨】 D项运用了比喻的修辞手法。

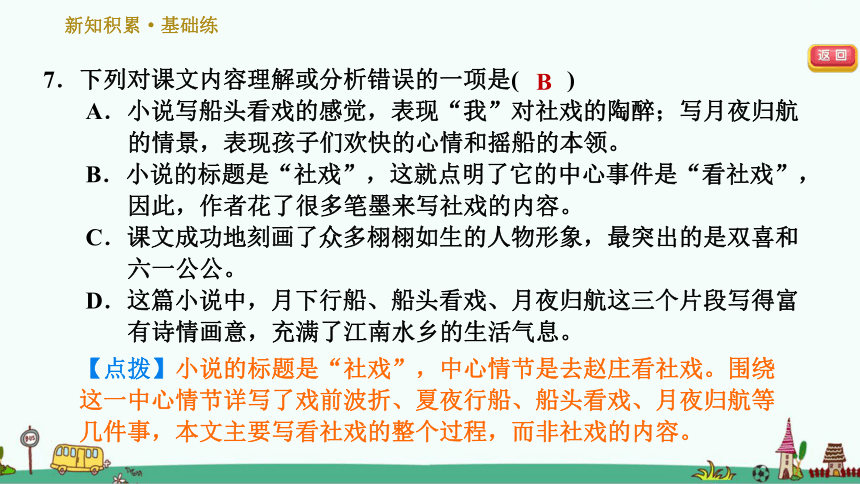

7.下列对课文内容理解或分析错误的一项是( )

A.小说写船头看戏的感觉,表现“我”对社戏的陶醉;写月夜归航的情景,表现孩子们欢快的心情和摇船的本领。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

B

【点拨】小说的标题是“社戏”,中心情节是去赵庄看社戏。围绕这一中心情节详写了戏前波折、夏夜行船、船头看戏、月夜归航等几件事,本文主要写看社戏的整个过程,而非社戏的内容。

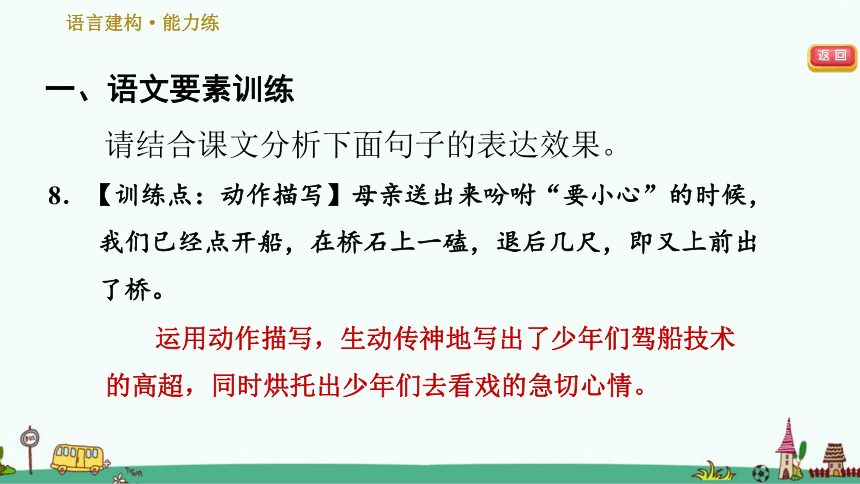

8.【训练点:动作描写】母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

一、语文要素训练

请结合课文分析下面句子的表达效果。

运用动作描写,生动传神地写出了少年们驾船技术的高超,同时烘托出少年们去看戏的急切心情。

9.【训练点:环境描写】月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁……但也不好意思说再回去看。

美好的环境烘托出“我”对社戏的留恋心情。

阅读“我的很重的心忽而轻松了……便真在眼前了”,回答问题。

二、精段品读

10.若给这几段文字加上小标题,最恰当的一项是( )

A.看戏途中 B.渔火点点

C.月夜行船 D.水乡夜景

C

“朦胧”原为形容词,在句中作动词用,意为“变得朦胧了”。“踊跃”原为动词,意为“跳跃”,在句中作形容词用,表现山连绵起伏的状态。

11.你怎样理解选文中“朦胧”和“踊跃”两个词语?

【点拨】本题考查学生理解词语的语境义的能力。解答这类题目,要先理解所给词语的本义,然后再结合具体的语境分析词语在句子中的含义。

12.下面句子属于什么描写?有什么作用?

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

属于环境描写。烘托了“我”想看戏的急切心情。

13.对选文中写景的观察点和观察角度的分析,最准确的一项是( )

A.船上 仰视 B.岸上 平视

C.船上 平眺 D.岸上 眺望

C

【点拨】本题考查学生分析理解文章内容的能力。根据文章内容,可以确定观察点是在船上,这样就排除了B项和D项;然后再结合具体的内容来分析,“仰视”是向上看,文章写的是两岸景物,“平眺”更恰当,故最准确的一项是C项。

14.请简要概括这对麦客夫妻的人物形象。

请同学们看《点拨训练》第3页第14-18题。

生活俭朴、善良厚道、勤劳肯干、技术过硬。

三、拓展阅读

【点拨】本题考查人物形象的分析。根据文章第四段中对麦客夫妇动作的描写,可以看出他们的配合默契,动作麻利;“看着地里麦荐很低,麦穗给得干净,奶奶露出了满意的笑容”可见二人劳动的认真负责;“山大沟深地薄、田地少,多种玉术少有麦子。每到收麦时,他们便出山当麦客维持生计”表现了他们的勤劳朴实、任劳任怨。

15.请简要分析选文第④段中加线句子的表达作用。

运用环境描写(景物描写),渲染天气的炎热,衬托麦客夫妻在烈日下劳作的艰辛。

【点拨】本题考查句子的赏析。解答此题关键在于赏析角度的选择。阅读划线句子,“刺眼的阳光如麦芒”运用了比喻的修辞,可从修辞的分析来赏析。作者将阳光比作麦芒,突出了阳光的毒辣,以此来表现割麦天气的炎热,突出劳作的艰辛,从侧面表现麦客勤劳,能吃苦。

16.选文第⑧段女人的话,表达了她怎样的情感?

称赞与羡慕之情。

【点拨】解答本题,首先阅读第⑧段,然后结合具体内容分析人物情感。“这么大的地,这么好的麦子”是女人对“我”家的地和麦子的称赞;“可比我们山里强多了”则表现了女人的羡慕之情。

17.选文第⑨段的作用是什么?

交代了麦客夫妻出来当麦客的原因,丰富了文章内容,使故事情节更加完整。

【点拨】本题考查段落作用的分析。阅读第九段,是对麦客夫妇身份及当麦客原因的介绍,从行文顺序来看,是在叙事过程中对相关内容的补充,属于插叙。同时从结构上看,交代二人的身份,是对上段女人话语的承接;出来当麦客的原因,又引出了下文夫妇二人下午继续割麦的场景描写,起到承上启下的过渡作用。

18.选文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者对麦客品质的赞美,对远去的童年生活的怀恋。

【点拨】本题考查作者情感的理解。从全文描述的内容来看,写的是一对麦客夫妇帮我家割麦的情景,表达对二人勤劳能干的劳动品质的赞美。结合文章最后一段内容,“当镰刀成为陈列在展馆的纪念物时,有多少人还能记得麦客这个行当?而我存留于童年的麦客记忆。也已经蒙满灰尘,远行四十年了”,可以读出作者对这一行业随着时代的进步而消失的遗憾之情。

19.阅读材料,回答问题。

材料:在日复一日的时间河流里,节日就像一个个停泊的码头。对不少人来说,“吃”成了过传统节日的主要内容,好像吃了某一节日的特色食品就算过完这一节日了。特别是每个传统节日前夕,商家为了推销节日食品,大肆炒作,为“吃”推波助澜。

(1)请写出连续的两句与传统节日有关的诗词。

示例:①春节:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

②中秋:但愿人长久,千里共婵娟。

③重阳:遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

④清明:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

示例:我们应该注重传统节日的文化内涵,不能只注意“吃”,否则传统节日将失去生命力。

(2)阅读了上面的材料,你有何感受?

20.本文人物形象鲜明,如双喜、六一公公,这主要是因为作者运用了多种描写方法。请你运用动作描写写一个人,将他(她)的特点表现出来。

例文:小姨将袖子向上一挽,裤腿也被卷到了大腿。她在小溪里慢慢移动着,左脚轻轻地抬起一点,向前迈了一小步,右脚再慢慢拖向前,好像穿着千斤重的鞋。她把帽子扭正,弓着背,低着头,眯着眼,双手做出捧东西的样子。突然,她停下脚步,不再东张西望,目不转睛地盯着右边的一个地方,猛然把手向水中一扎,就将一条小鱼捧在手中了。

1 社戏

1.下列加点字词注音全对的一项是( )

A.哄骗(hǒng) 闹哄哄(hōnɡ) 起哄(hōng)

B.潺潺(chán) 怠慢(dài) 船橹(lǔ)

C.撺掇(cuān duó) 凫水(fú) 桕树(jiòu)

D.皎洁(jiǎo) 归省(shěnɡ) 舟楫(jí)

?

【点拨】 A项“起哄”中的“哄”应读“hòng”;C项“掇”应读“duo”,“桕”应读“jiù”;D项“省”应读“xǐnɡ”。

?

?

?

B

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.好歹 皎洁 诚肯 弄潮

B.踊跃 驳回 希奇 偏僻

C.家眷 礼数 聚拢 怠慢

D.乌蓬 吩咐 屹立 欺侮

【点拨】 A项“诚肯”应写作“诚恳”;B项“希奇”应写作“稀奇”;D项“乌蓬”应写作“乌篷”。

C

3.下列词语的释义完全正确的一项是( )

A.归省:从外地回到家乡探亲。 行辈:辈分。

B.委实:实在。 弥散:向四外扩散。

C.自失:丢失了自己。 依稀:模模糊糊。

D.絮叨:仔仔细细地说。 旺相:茂盛。

【点拨】 A项“归省”:指出嫁的女儿回娘家看望父母;C项“自失”:指听得出神而忘了自己;D项“絮叨”:指来回地说。

B

4.下列句中标点符号使用有误的一项是( )

A.美食节的食物种类繁多,有北京的烤鸭、天津的麻花、西安的羊肉泡馍……等,馋得人口水直流。

B.宋人称:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’。学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”

C.鲁迅先生的“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句格言,流传到今天快有一百年了。

D.近来,共享经济的概念大热,单车、汽车、充电宝等都打着共享的旗号在运营。共享设施如何配置?执法部门又该如何管理呢?

A

【点拨】 A项“……”与“等”重复,应删去“……”或“等,”。

5.依次填入下列句中横线上的关联词语,最恰当的一项是( )

双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。______大家议论之后,归结是不怕。他______骂,我们______要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,______当面叫他“八癞子”。

A.然而即使也况且 B.因而如果便况且

C.然而如果便而且 D.因而即使也而且

C

6.下列各句对修辞手法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

D

【点拨】 D项运用了比喻的修辞手法。

7.下列对课文内容理解或分析错误的一项是( )

A.小说写船头看戏的感觉,表现“我”对社戏的陶醉;写月夜归航的情景,表现孩子们欢快的心情和摇船的本领。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

B

【点拨】小说的标题是“社戏”,中心情节是去赵庄看社戏。围绕这一中心情节详写了戏前波折、夏夜行船、船头看戏、月夜归航等几件事,本文主要写看社戏的整个过程,而非社戏的内容。

8.【训练点:动作描写】母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

一、语文要素训练

请结合课文分析下面句子的表达效果。

运用动作描写,生动传神地写出了少年们驾船技术的高超,同时烘托出少年们去看戏的急切心情。

9.【训练点:环境描写】月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁……但也不好意思说再回去看。

美好的环境烘托出“我”对社戏的留恋心情。

阅读“我的很重的心忽而轻松了……便真在眼前了”,回答问题。

二、精段品读

10.若给这几段文字加上小标题,最恰当的一项是( )

A.看戏途中 B.渔火点点

C.月夜行船 D.水乡夜景

C

“朦胧”原为形容词,在句中作动词用,意为“变得朦胧了”。“踊跃”原为动词,意为“跳跃”,在句中作形容词用,表现山连绵起伏的状态。

11.你怎样理解选文中“朦胧”和“踊跃”两个词语?

【点拨】本题考查学生理解词语的语境义的能力。解答这类题目,要先理解所给词语的本义,然后再结合具体的语境分析词语在句子中的含义。

12.下面句子属于什么描写?有什么作用?

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

属于环境描写。烘托了“我”想看戏的急切心情。

13.对选文中写景的观察点和观察角度的分析,最准确的一项是( )

A.船上 仰视 B.岸上 平视

C.船上 平眺 D.岸上 眺望

C

【点拨】本题考查学生分析理解文章内容的能力。根据文章内容,可以确定观察点是在船上,这样就排除了B项和D项;然后再结合具体的内容来分析,“仰视”是向上看,文章写的是两岸景物,“平眺”更恰当,故最准确的一项是C项。

14.请简要概括这对麦客夫妻的人物形象。

请同学们看《点拨训练》第3页第14-18题。

生活俭朴、善良厚道、勤劳肯干、技术过硬。

三、拓展阅读

【点拨】本题考查人物形象的分析。根据文章第四段中对麦客夫妇动作的描写,可以看出他们的配合默契,动作麻利;“看着地里麦荐很低,麦穗给得干净,奶奶露出了满意的笑容”可见二人劳动的认真负责;“山大沟深地薄、田地少,多种玉术少有麦子。每到收麦时,他们便出山当麦客维持生计”表现了他们的勤劳朴实、任劳任怨。

15.请简要分析选文第④段中加线句子的表达作用。

运用环境描写(景物描写),渲染天气的炎热,衬托麦客夫妻在烈日下劳作的艰辛。

【点拨】本题考查句子的赏析。解答此题关键在于赏析角度的选择。阅读划线句子,“刺眼的阳光如麦芒”运用了比喻的修辞,可从修辞的分析来赏析。作者将阳光比作麦芒,突出了阳光的毒辣,以此来表现割麦天气的炎热,突出劳作的艰辛,从侧面表现麦客勤劳,能吃苦。

16.选文第⑧段女人的话,表达了她怎样的情感?

称赞与羡慕之情。

【点拨】解答本题,首先阅读第⑧段,然后结合具体内容分析人物情感。“这么大的地,这么好的麦子”是女人对“我”家的地和麦子的称赞;“可比我们山里强多了”则表现了女人的羡慕之情。

17.选文第⑨段的作用是什么?

交代了麦客夫妻出来当麦客的原因,丰富了文章内容,使故事情节更加完整。

【点拨】本题考查段落作用的分析。阅读第九段,是对麦客夫妇身份及当麦客原因的介绍,从行文顺序来看,是在叙事过程中对相关内容的补充,属于插叙。同时从结构上看,交代二人的身份,是对上段女人话语的承接;出来当麦客的原因,又引出了下文夫妇二人下午继续割麦的场景描写,起到承上启下的过渡作用。

18.选文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者对麦客品质的赞美,对远去的童年生活的怀恋。

【点拨】本题考查作者情感的理解。从全文描述的内容来看,写的是一对麦客夫妇帮我家割麦的情景,表达对二人勤劳能干的劳动品质的赞美。结合文章最后一段内容,“当镰刀成为陈列在展馆的纪念物时,有多少人还能记得麦客这个行当?而我存留于童年的麦客记忆。也已经蒙满灰尘,远行四十年了”,可以读出作者对这一行业随着时代的进步而消失的遗憾之情。

19.阅读材料,回答问题。

材料:在日复一日的时间河流里,节日就像一个个停泊的码头。对不少人来说,“吃”成了过传统节日的主要内容,好像吃了某一节日的特色食品就算过完这一节日了。特别是每个传统节日前夕,商家为了推销节日食品,大肆炒作,为“吃”推波助澜。

(1)请写出连续的两句与传统节日有关的诗词。

示例:①春节:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

②中秋:但愿人长久,千里共婵娟。

③重阳:遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

④清明:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

示例:我们应该注重传统节日的文化内涵,不能只注意“吃”,否则传统节日将失去生命力。

(2)阅读了上面的材料,你有何感受?

20.本文人物形象鲜明,如双喜、六一公公,这主要是因为作者运用了多种描写方法。请你运用动作描写写一个人,将他(她)的特点表现出来。

例文:小姨将袖子向上一挽,裤腿也被卷到了大腿。她在小溪里慢慢移动着,左脚轻轻地抬起一点,向前迈了一小步,右脚再慢慢拖向前,好像穿着千斤重的鞋。她把帽子扭正,弓着背,低着头,眯着眼,双手做出捧东西的样子。突然,她停下脚步,不再东张西望,目不转睛地盯着右边的一个地方,猛然把手向水中一扎,就将一条小鱼捧在手中了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读