人教版高中生物选修1 专题2 课题3 分解纤维素的微生物的分离(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版高中生物选修1 专题2 课题3 分解纤维素的微生物的分离(共38张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

植物果实在收获以后,大量的秸秆、叶子剩余下来,不仅污染环境,而且造成了大量的浪费。

焚烧秸秆

秸秆

导入新课

植物的根、茎、叶等器官中都含有大量的纤维素,麻、棉花、麦秆、稻草、甘蔗渣等,都是纤维素的丰富来源。一般木材中,纤维素占40~50%。

麻

棉花

植物纤维素

纤维素是一种重要的碳水化合物,土壤中的某些微生物能将其分解利用。

纤维素分解细菌

这些微生物之所以能够将纤维素分解利用,是因为他们能够产生纤维素酶。

为了能更好的应用这些微生物造福人类,我们首先要将他们从土壤环境中种类众多的微生物中分离出来。

我们已经学习了怎样从土壤中分离分解尿素的细菌,你能自己动手设计从土壤中分离分解纤维素微生物的方法吗?

想一想

课题3

分解纤维素的微生物的分离

专题2 微生物的培养与应用

一、基础知识

二、实验设计

三、操作提示

四、结果分析与评价

五、课题延伸

知识与能力

简述纤维素酶的种类及作用。

过程与方法

从土壤中分离出分解纤维素的微生物。

教学目标

感情态度与价值观

讨论纤维素分解微生物的应用价值。

从土壤中分离分解维生素的微生物。

重点与难点

一、基础知识

(一) 纤维素与纤维素酶

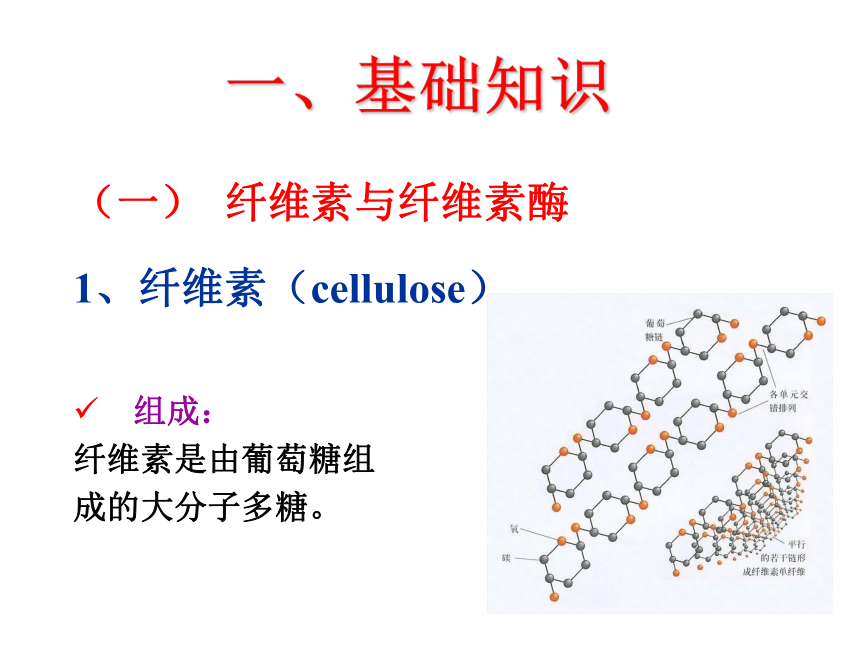

1、纤维素(cellulose)

组成:

纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖。

纤维素结构式

淀粉结构式

分布:

纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一类多糖,占植物界碳含量的50%以上。棉花中纤维素的含量接近100%,是最纯的天然纤维素来源。

作用:

纤维素在造纸业中大量使用,是重要的造纸原料。

纤维素可以制成甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素、微晶纤维素等衍生物。

食物中的纤维素(即膳食纤维)对人体的健康也有着重要的作用。

纤维素

纤维二糖

C1酶、Cx酶

2、纤维素酶

纤维素酶是一种复合酶

组成

纤维素酶包括三种组成:

外切酶(C1酶)、内切酶(Cx酶)

葡萄糖苷酶

纤维二糖

葡萄糖

葡萄糖苷酶

作用:

内切酶作用于无定形的纤维素区域,使纤维素断裂成片段;

外切酶作用于纤维素的结晶区域或小片段纤维素,产生纤维二糖;

纤维二糖再由葡萄糖苷酶分解成葡萄糖。

葡萄糖苷酶

内切酶

外切酶

内切酶

葡萄糖

(二) 纤维素分解菌的筛选

1、刚果红染色法

在含有纤维素的培养基中加入刚果红,在培养基表面生长的纤维素分解菌周围会产生以菌落为中心透明圈。

纤维素分解细菌在刚果红板上形成透明圈

方法一:先培养微生物,再加入刚果红进行颜色反应。

优点:这样显示出的颜色反应基本上是纤维素分解菌的作用。

缺点:操作繁琐,加入刚果红溶液会使菌落之间发生混杂。

方法二:在倒平板时加入刚果红。

优点:操作简便,不存在菌落混杂问题。

缺点1:由于在纤维素粉和琼脂、土豆汁中都含有淀粉类物质,可以使能够产生淀粉酶的微生物出现假阳性反应。

缺点2:有些微生物具有降解色素的能力,他们在长时间培养过程中会降解刚果红而形成明显的透明圈,与纤维素分解菌不易区分。

2、刚果红染色法的原理

刚果红能与纤维素形成红色复合物,而不与水解后的纤维二糖和葡萄糖发生此反应。

当在含有纤维素的培养集中加入刚果红时,刚果红能与培养基中的纤维素形成红色复合物。当纤维素被纤维素酶分解后,刚果红——纤维素的复合物就无法形成,培养基中会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈。

二、实验设计

将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上

土壤取样

选择培养

梯度稀释

分离分解纤维素微生物实验流程示意图

挑选产生透明圈的菌落

讨论

本实验的流程与课题2中的实验流程有哪些异同?

答:课题2是将土样制成的菌悬液直接涂布在以尿素为唯一氮源的选择性培养基上,直接分离得到菌落。

本实验通过选择培养,使纤维素分解菌得到繁殖后,再将菌液涂布在选择培养基上。其他步骤基本一致。

具体操作步骤:

1、土样采集

方法与课题2类似。土样采集要在富含纤维素的环境中进行,如果找不到适合的环境,可以将滤纸埋在土壤中,过一个月左右也会有能分解纤维素的微生物生长。

思考

为什么要在富含纤维素的环境中寻找纤维素分解菌?

答:由于生物与环境的相互依存关系,在富含纤维素的环境中,纤维素分解菌的含量相对提高,因此从这种土样中获得目的微生物的几率要高于普通环境。

思考

将滤纸埋在土壤中有什么作用?你认为滤纸应该埋进土壤多深?

答:将滤纸埋在土壤中能使纤维素分解菌相对聚集,实际上是人工设置纤维素分解菌生存的适宜环境。

一般应将纸埋于深约10cm的腐殖土壤中。

2、选择培养

称取土样20g,在无菌条件下加入装有30mL培养基的摇瓶中。30℃震荡培养1-2天,至培养基变浑浊。进行梯度稀释和涂布平板。

纤维素粉 5.0g

NaNO3 1.0g

KH2PO4 0.9g

Na2HPO4·7H2O 1.2g

MgSO4·7H20 0.5g

KCl 0.5g

水解酪素 0.5g

酵母膏 0.5g

蒸馏水 1000mL

纤维素分解菌的选择培养基配方

鉴别纤维素分解菌的培养基配方

CMC-Na 5-10g

KH2PO4 0.25g

琼脂 15g

土豆汁 100mL

酵母膏 0.5g

蒸馏水 1000mL

3、 刚果红染色法分离纤维素分解菌

将灭菌后的固体培养基熔化,按无菌操作要求,在无菌培养皿中倒入15-20mL培养基,凝固后待用。

将选择培养后的培养基进行梯度稀释至106。

将稀释好的菌悬液涂布在培养基上,进行培养至有菌落长出。同时设置对照。

三、操作提示

1、复习微生物技术

a培养基的配制

b无菌操作技术

c稀释涂布平板法

d选择培养基的作用

e土壤取样

2、选择培养的操作方法

土样

选择培养基

培养

吸取部分培养液

新鲜的选择培养基

培养

稀释涂布

想一想

为什么选择培养能够“浓缩”所需的微生物?

答:在选择培养条件下,可以使那些能够适应这种营养条件的微生物得到迅速繁殖,而那些不适应这种营养条件的微生物的繁殖被抑制,因此可以起到“浓缩”的作用。

四、结果分析与评价

1、培养基的制作是否合格以及选择培养基是否筛选出菌落?

对照的培养基在培养过程中没有菌落长出说明培养基制作合格。

如果观察到产生透明圈的菌落,则说明可能获得了分解纤维素的微生物。

2、分离的结果是否一致?

由于在土壤中细菌的数量远高于真菌和放线菌的数量,因此最容易分离得到的是细菌。

由于所取土样的环境不同,可能得到真菌和放线菌等不同的分离结果。

五、课题延伸

纤维素酶发酵方法:

液体发酵

固体发酵

纤维素酶测定方法:

对纤维素酶分解滤纸等纤维素后所产生的葡萄糖进行定量测定

基础知识

实验设计

纤维素

组成

纤维素酶

操作提示

复习微生物技术

分布

组成

作用

刚果红法

作用

实验流程图

纤维素酶测定方法

选择培养的操作方法

分解纤维素的微生物的分离

纤维素分解菌的筛选

纤维素酶发酵方法

具体操作步骤

原理

结果分析与评价

课题延伸

课堂小结

植物果实在收获以后,大量的秸秆、叶子剩余下来,不仅污染环境,而且造成了大量的浪费。

焚烧秸秆

秸秆

导入新课

植物的根、茎、叶等器官中都含有大量的纤维素,麻、棉花、麦秆、稻草、甘蔗渣等,都是纤维素的丰富来源。一般木材中,纤维素占40~50%。

麻

棉花

植物纤维素

纤维素是一种重要的碳水化合物,土壤中的某些微生物能将其分解利用。

纤维素分解细菌

这些微生物之所以能够将纤维素分解利用,是因为他们能够产生纤维素酶。

为了能更好的应用这些微生物造福人类,我们首先要将他们从土壤环境中种类众多的微生物中分离出来。

我们已经学习了怎样从土壤中分离分解尿素的细菌,你能自己动手设计从土壤中分离分解纤维素微生物的方法吗?

想一想

课题3

分解纤维素的微生物的分离

专题2 微生物的培养与应用

一、基础知识

二、实验设计

三、操作提示

四、结果分析与评价

五、课题延伸

知识与能力

简述纤维素酶的种类及作用。

过程与方法

从土壤中分离出分解纤维素的微生物。

教学目标

感情态度与价值观

讨论纤维素分解微生物的应用价值。

从土壤中分离分解维生素的微生物。

重点与难点

一、基础知识

(一) 纤维素与纤维素酶

1、纤维素(cellulose)

组成:

纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖。

纤维素结构式

淀粉结构式

分布:

纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一类多糖,占植物界碳含量的50%以上。棉花中纤维素的含量接近100%,是最纯的天然纤维素来源。

作用:

纤维素在造纸业中大量使用,是重要的造纸原料。

纤维素可以制成甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素、微晶纤维素等衍生物。

食物中的纤维素(即膳食纤维)对人体的健康也有着重要的作用。

纤维素

纤维二糖

C1酶、Cx酶

2、纤维素酶

纤维素酶是一种复合酶

组成

纤维素酶包括三种组成:

外切酶(C1酶)、内切酶(Cx酶)

葡萄糖苷酶

纤维二糖

葡萄糖

葡萄糖苷酶

作用:

内切酶作用于无定形的纤维素区域,使纤维素断裂成片段;

外切酶作用于纤维素的结晶区域或小片段纤维素,产生纤维二糖;

纤维二糖再由葡萄糖苷酶分解成葡萄糖。

葡萄糖苷酶

内切酶

外切酶

内切酶

葡萄糖

(二) 纤维素分解菌的筛选

1、刚果红染色法

在含有纤维素的培养基中加入刚果红,在培养基表面生长的纤维素分解菌周围会产生以菌落为中心透明圈。

纤维素分解细菌在刚果红板上形成透明圈

方法一:先培养微生物,再加入刚果红进行颜色反应。

优点:这样显示出的颜色反应基本上是纤维素分解菌的作用。

缺点:操作繁琐,加入刚果红溶液会使菌落之间发生混杂。

方法二:在倒平板时加入刚果红。

优点:操作简便,不存在菌落混杂问题。

缺点1:由于在纤维素粉和琼脂、土豆汁中都含有淀粉类物质,可以使能够产生淀粉酶的微生物出现假阳性反应。

缺点2:有些微生物具有降解色素的能力,他们在长时间培养过程中会降解刚果红而形成明显的透明圈,与纤维素分解菌不易区分。

2、刚果红染色法的原理

刚果红能与纤维素形成红色复合物,而不与水解后的纤维二糖和葡萄糖发生此反应。

当在含有纤维素的培养集中加入刚果红时,刚果红能与培养基中的纤维素形成红色复合物。当纤维素被纤维素酶分解后,刚果红——纤维素的复合物就无法形成,培养基中会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈。

二、实验设计

将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上

土壤取样

选择培养

梯度稀释

分离分解纤维素微生物实验流程示意图

挑选产生透明圈的菌落

讨论

本实验的流程与课题2中的实验流程有哪些异同?

答:课题2是将土样制成的菌悬液直接涂布在以尿素为唯一氮源的选择性培养基上,直接分离得到菌落。

本实验通过选择培养,使纤维素分解菌得到繁殖后,再将菌液涂布在选择培养基上。其他步骤基本一致。

具体操作步骤:

1、土样采集

方法与课题2类似。土样采集要在富含纤维素的环境中进行,如果找不到适合的环境,可以将滤纸埋在土壤中,过一个月左右也会有能分解纤维素的微生物生长。

思考

为什么要在富含纤维素的环境中寻找纤维素分解菌?

答:由于生物与环境的相互依存关系,在富含纤维素的环境中,纤维素分解菌的含量相对提高,因此从这种土样中获得目的微生物的几率要高于普通环境。

思考

将滤纸埋在土壤中有什么作用?你认为滤纸应该埋进土壤多深?

答:将滤纸埋在土壤中能使纤维素分解菌相对聚集,实际上是人工设置纤维素分解菌生存的适宜环境。

一般应将纸埋于深约10cm的腐殖土壤中。

2、选择培养

称取土样20g,在无菌条件下加入装有30mL培养基的摇瓶中。30℃震荡培养1-2天,至培养基变浑浊。进行梯度稀释和涂布平板。

纤维素粉 5.0g

NaNO3 1.0g

KH2PO4 0.9g

Na2HPO4·7H2O 1.2g

MgSO4·7H20 0.5g

KCl 0.5g

水解酪素 0.5g

酵母膏 0.5g

蒸馏水 1000mL

纤维素分解菌的选择培养基配方

鉴别纤维素分解菌的培养基配方

CMC-Na 5-10g

KH2PO4 0.25g

琼脂 15g

土豆汁 100mL

酵母膏 0.5g

蒸馏水 1000mL

3、 刚果红染色法分离纤维素分解菌

将灭菌后的固体培养基熔化,按无菌操作要求,在无菌培养皿中倒入15-20mL培养基,凝固后待用。

将选择培养后的培养基进行梯度稀释至106。

将稀释好的菌悬液涂布在培养基上,进行培养至有菌落长出。同时设置对照。

三、操作提示

1、复习微生物技术

a培养基的配制

b无菌操作技术

c稀释涂布平板法

d选择培养基的作用

e土壤取样

2、选择培养的操作方法

土样

选择培养基

培养

吸取部分培养液

新鲜的选择培养基

培养

稀释涂布

想一想

为什么选择培养能够“浓缩”所需的微生物?

答:在选择培养条件下,可以使那些能够适应这种营养条件的微生物得到迅速繁殖,而那些不适应这种营养条件的微生物的繁殖被抑制,因此可以起到“浓缩”的作用。

四、结果分析与评价

1、培养基的制作是否合格以及选择培养基是否筛选出菌落?

对照的培养基在培养过程中没有菌落长出说明培养基制作合格。

如果观察到产生透明圈的菌落,则说明可能获得了分解纤维素的微生物。

2、分离的结果是否一致?

由于在土壤中细菌的数量远高于真菌和放线菌的数量,因此最容易分离得到的是细菌。

由于所取土样的环境不同,可能得到真菌和放线菌等不同的分离结果。

五、课题延伸

纤维素酶发酵方法:

液体发酵

固体发酵

纤维素酶测定方法:

对纤维素酶分解滤纸等纤维素后所产生的葡萄糖进行定量测定

基础知识

实验设计

纤维素

组成

纤维素酶

操作提示

复习微生物技术

分布

组成

作用

刚果红法

作用

实验流程图

纤维素酶测定方法

选择培养的操作方法

分解纤维素的微生物的分离

纤维素分解菌的筛选

纤维素酶发酵方法

具体操作步骤

原理

结果分析与评价

课题延伸

课堂小结

同课章节目录

- 专题1 传统发酵技术的应用

- 课题1 果酒和果醋的制作

- 课题2 腐乳的制作

- 课题3 制作泡菜并检测亚硝酸盐含量

- 专题2 微生物的培养与应用

- 课题1 微生物的实验室培养

- 课题2 土壤中分解尿素的细菌的分离与计数

- 课题3 分解纤维素的微生物的分离

- 专题3 植物的组织培养技术

- 课题1 菊花的组织培养

- 课题2 月季的花药培养

- 专题4 酶的研究与应用

- 课题1 果胶酶在果汁生产中的作用

- 课题2 探讨加酶洗衣粉的洗涤效果

- 课题3 酵母细胞的固定化

- 专题5 DNA和蛋白质技术

- 课题1 DNA的粗提取与鉴定

- 课题2 多聚酶链式反应扩增DNA片段

- 课题3 血红蛋白的提取和分离

- 专题6 植物有效成分的提取

- 课题1 植物芳香油的提取

- 课题2 胡萝卜素的提取