部编版人教版初二八年级下册语文《在长江源头格拉丹冬》课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版人教版初二八年级下册语文《在长江源头格拉丹冬》课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-16 20:56:02 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

在长江源头各拉丹冬

马丽华

1.理清文章的脉络,了解各拉丹冬冰塔林

的特点。

2.品味富有表现力的语言,感受语句的内涵。

4.培养对祖国大好河山的热爱之情。

学习目标

3.感受作者描写的雪域高原的壮美景色,体会作者表达的细腻而丰富的情感。

作者简介

马丽华,女,山东济南人。中共党员。一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇报告文学《青藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》、《终极风景》、《西藏之旅》,长篇散文《藏北游历》、《西行阿里》、《灵魂像风》,《走过西藏》等。

情景导入

大家知道我国第一大河流是哪一条河吗?

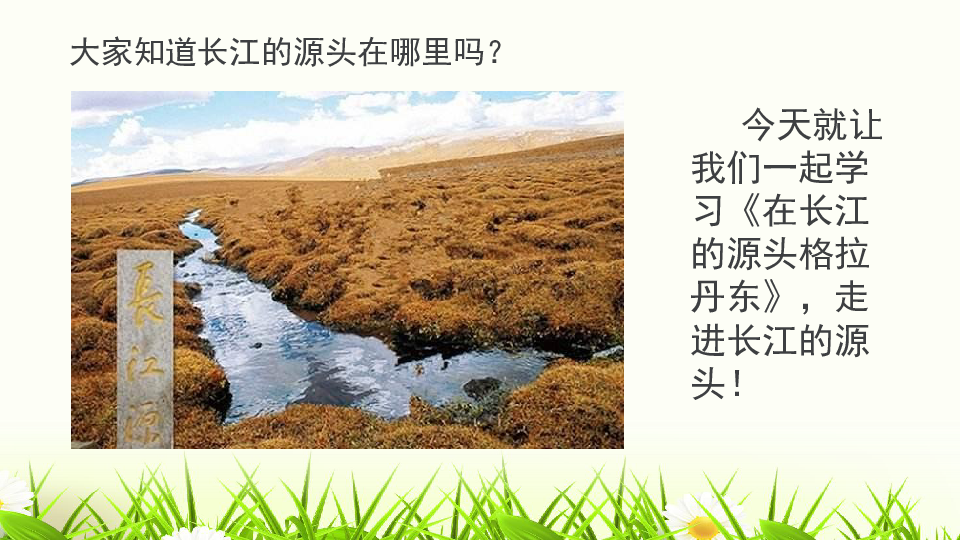

大家知道长江的源头在哪里吗?

今天就让我们一起学习《在长江的源头格拉丹东》,走进长江的源头!

1987年3月上旬,作者随电影摄制组来到各拉丹冬,克服了寒冷、高原反应、摔伤骨折等各种困难,坚持随大部队游览了长江之源——各拉丹冬,回来后写下了这篇散文。这篇散文描绘了雪域高原的壮美景色,表达了作者自己深沉的思考。

写作背景

重点字词

黧黑( ) 棱角( ) 砾石( )

骤然( ) 虔诚( ) 蠕动( )

腈纶( ) 敦实( ) 草坝子( )接踵而至( ) 熠熠烁烁( )

lí

lénɡ

lì

zhòu

qián

rú

jīnɡ

dūn

bà

zhǒnɡ

yì shuò

词语积累

安营扎寨:指部队驻扎下来。也比喻建立临时的劳动

或工作基地。

风云变幻:像风云那样变化不定。比喻时局变化迅速,

动向难以预料。

接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

接踵,后面人的脚尖接着前面人的脚后跟。

漫不经心:随随便便,不放在心上。漫,随便。

历历在目:指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情清清楚楚地重现在眼前。历历,清楚分明的样子。

词语积累

第一部分(第1—2段):初见各拉丹冬的景象。

第二部分(第3—11段):详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

第三部分(第12—15段):略写第二天再次进入冰塔林的经过。

结构梳理

1.浏览课文,勾画表现作者游踪的语句,说一说本文是按照什么顺序来写的。

本文是以作者的游踪为线索来写的。

2.全文重点描写了冰塔林的景色。找出描写冰塔林景色的语段,仔细品读,圈点勾画景物的 特点,并说一说作者是从哪些角度来描写的。

从第5段一直到文章结束都在描写冰塔林的美景和人们的活动。 其中第5、6、10、11段集中描写了冰塔林。远看冰塔林,冰峰晶莹连绵,冰河平坦辽阔,天地间浩浩苍苍,一派奇美。近看冰塔林,由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。置身于冰窟细看,塔林如琼瑶仙境,冰体形状千奇百怪, 漂亮巨大,光彩夺目;冰山上裂纹纵横。

作者是按照从远到近的顺序来写冰塔林的,又分别是从平视、仰视、俯视的角度来观察、描写的。

课文解读

第一部分(第1—2段):初见各拉丹冬的景象。

精读第一部分课文,思考第1、2段在课文中有什么作用。

1.第1、2段在文中有什么作用?

第1、2段介绍了各拉丹冬的地貌和天气状况,突出了各拉丹冬地势陡峭、气候变幻莫测的特点,为后文的写景和描述人们的活动作铺垫。

课文解读

第二部分(第3—11段):详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

读第二部分课文,去细细体会作者描写雪域高原的手法。

1.第3段主要写了什么内容? 为什么要这样写?

第3段主要描述人们在高原的活动和人们不适的感觉。“气喘吁吁”写出人们在高原工作的艰难;“我”手背生疮、肩背脖颈疼痛、高烧、不思饮食 但他们并没有退缩。通过人们的反应和“我”身体的痛苦衬托出各拉丹冬环境之恶劣,突出了作者及摄制组人员的坚强。

2.各拉丹冬让人们受尽了寒冷和病痛,那么人们对它的态度如何呢? 朗读第4段,画出体现了作者对各拉丹冬态度的语句,是什么态度?

“拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭”“我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢”,这两个语句体现了作者的态度:即使历尽艰辛也要来到各拉丹冬,可见作者对其的热爱、神往之情;

“行跪拜大礼”则体现了作者对雪峰的虔诚之心。

3.第4段除了表达以上情感之外,还交代了哪些内容?

还交代了人们的活动——在砾石堆上竖起三角架,准备工作;介绍各拉丹冬的

传说,增加神秘色彩;交代变幻莫

测的天气情况。

1.品读5-6自然段:从文中找出描写各拉丹冬雪山景物的语句。作者是按照怎样的顺序来描绘的?从中感受到雪山怎样的特点?

远处全景:晶莹连绵的冰峰;平坦辽阔的冰河;远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅。

近景(沿冰河接近冰山):冰山像屏风,精雕细刻着各种图案;冰塔林由许多冰的庄园,冰的院落组成。

感受:天地间浩浩苍苍;这一派奇美令人眩晕。

2.品读第10-11自然段:思考作者是从什么角度描写哪些景物,抓住了景物什么特点?从中感受到了雪山怎样的特点。

角 度 特 点

触 觉

听 觉:写风

视 觉:冰体

感 受:

温 暖

声音大(呼啸);不停息(川流不息);威力大(扫荡)

漂亮千姿百态(挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩);熠熠烁烁,光彩夺目

是琼瑶仙境;这波纹是否就是年轮?

课文解读

第三部分(第12—15段):略写第二天再次进入冰塔林的经过。

读课文第三部分,思考这部分主要写了什么内容,有何作用?

最后三段主要描写了人们的活动,特别是作者在患有高原反应、骨折的情况下,坚持 进入冰塔林、砾石堆,表现了作者对各拉丹冬的依恋和无

比热爱之情。还写了坚冰之下的流水声,

表现了雪域高原的勃勃生机和源源不绝

的力量,升华了文章主题。

1.这部分主要写了什么内容,有何作用?

本文的语言有什么特点?举例说明。

合作探究

本文语言生动优美,含义深刻。如描写冰塔林的段落,或细致刻画,或粗笔勾勒,都能抓住景物的特点,表现出景物的独特之美。字里行间饱含着作者对大自然的赞美和敬畏。

有些语句充满了历史感和沧桑感,如“永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而 从不懈怠”“端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮”。读后,历史的厚重感油然而生,发人深思。

课堂小结

总说(第1~3段),介绍各拉丹冬的地貌、天气(气候),以及海拔高引起的身体不适。

具体描述(第4~15段)

第一层(第4段),写各拉丹冬的环境和天气。

第二层(第5~11段)

2.(第6~9段)远看冰塔林,自成天地。

1.(第5段)远看冰塔林,一派奇美。

3.(第10、11段)置身冰窟细看塔林,琼瑶仙境。

第三层(第12~15段),写第二层天进冰塔林寻找贝壳、植物之类化石或古代人类生活的痕迹,以及在砾石堆上的感想。

思考探究

在长江源头各拉丹冬

马丽华

1.理清文章的脉络,了解各拉丹冬冰塔林

的特点。

2.品味富有表现力的语言,感受语句的内涵。

4.培养对祖国大好河山的热爱之情。

学习目标

3.感受作者描写的雪域高原的壮美景色,体会作者表达的细腻而丰富的情感。

作者简介

马丽华,女,山东济南人。中共党员。一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇报告文学《青藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》、《终极风景》、《西藏之旅》,长篇散文《藏北游历》、《西行阿里》、《灵魂像风》,《走过西藏》等。

情景导入

大家知道我国第一大河流是哪一条河吗?

大家知道长江的源头在哪里吗?

今天就让我们一起学习《在长江的源头格拉丹东》,走进长江的源头!

1987年3月上旬,作者随电影摄制组来到各拉丹冬,克服了寒冷、高原反应、摔伤骨折等各种困难,坚持随大部队游览了长江之源——各拉丹冬,回来后写下了这篇散文。这篇散文描绘了雪域高原的壮美景色,表达了作者自己深沉的思考。

写作背景

重点字词

黧黑( ) 棱角( ) 砾石( )

骤然( ) 虔诚( ) 蠕动( )

腈纶( ) 敦实( ) 草坝子( )接踵而至( ) 熠熠烁烁( )

lí

lénɡ

lì

zhòu

qián

rú

jīnɡ

dūn

bà

zhǒnɡ

yì shuò

词语积累

安营扎寨:指部队驻扎下来。也比喻建立临时的劳动

或工作基地。

风云变幻:像风云那样变化不定。比喻时局变化迅速,

动向难以预料。

接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

接踵,后面人的脚尖接着前面人的脚后跟。

漫不经心:随随便便,不放在心上。漫,随便。

历历在目:指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情清清楚楚地重现在眼前。历历,清楚分明的样子。

词语积累

第一部分(第1—2段):初见各拉丹冬的景象。

第二部分(第3—11段):详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

第三部分(第12—15段):略写第二天再次进入冰塔林的经过。

结构梳理

1.浏览课文,勾画表现作者游踪的语句,说一说本文是按照什么顺序来写的。

本文是以作者的游踪为线索来写的。

2.全文重点描写了冰塔林的景色。找出描写冰塔林景色的语段,仔细品读,圈点勾画景物的 特点,并说一说作者是从哪些角度来描写的。

从第5段一直到文章结束都在描写冰塔林的美景和人们的活动。 其中第5、6、10、11段集中描写了冰塔林。远看冰塔林,冰峰晶莹连绵,冰河平坦辽阔,天地间浩浩苍苍,一派奇美。近看冰塔林,由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。置身于冰窟细看,塔林如琼瑶仙境,冰体形状千奇百怪, 漂亮巨大,光彩夺目;冰山上裂纹纵横。

作者是按照从远到近的顺序来写冰塔林的,又分别是从平视、仰视、俯视的角度来观察、描写的。

课文解读

第一部分(第1—2段):初见各拉丹冬的景象。

精读第一部分课文,思考第1、2段在课文中有什么作用。

1.第1、2段在文中有什么作用?

第1、2段介绍了各拉丹冬的地貌和天气状况,突出了各拉丹冬地势陡峭、气候变幻莫测的特点,为后文的写景和描述人们的活动作铺垫。

课文解读

第二部分(第3—11段):详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

读第二部分课文,去细细体会作者描写雪域高原的手法。

1.第3段主要写了什么内容? 为什么要这样写?

第3段主要描述人们在高原的活动和人们不适的感觉。“气喘吁吁”写出人们在高原工作的艰难;“我”手背生疮、肩背脖颈疼痛、高烧、不思饮食 但他们并没有退缩。通过人们的反应和“我”身体的痛苦衬托出各拉丹冬环境之恶劣,突出了作者及摄制组人员的坚强。

2.各拉丹冬让人们受尽了寒冷和病痛,那么人们对它的态度如何呢? 朗读第4段,画出体现了作者对各拉丹冬态度的语句,是什么态度?

“拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭”“我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢”,这两个语句体现了作者的态度:即使历尽艰辛也要来到各拉丹冬,可见作者对其的热爱、神往之情;

“行跪拜大礼”则体现了作者对雪峰的虔诚之心。

3.第4段除了表达以上情感之外,还交代了哪些内容?

还交代了人们的活动——在砾石堆上竖起三角架,准备工作;介绍各拉丹冬的

传说,增加神秘色彩;交代变幻莫

测的天气情况。

1.品读5-6自然段:从文中找出描写各拉丹冬雪山景物的语句。作者是按照怎样的顺序来描绘的?从中感受到雪山怎样的特点?

远处全景:晶莹连绵的冰峰;平坦辽阔的冰河;远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅。

近景(沿冰河接近冰山):冰山像屏风,精雕细刻着各种图案;冰塔林由许多冰的庄园,冰的院落组成。

感受:天地间浩浩苍苍;这一派奇美令人眩晕。

2.品读第10-11自然段:思考作者是从什么角度描写哪些景物,抓住了景物什么特点?从中感受到了雪山怎样的特点。

角 度 特 点

触 觉

听 觉:写风

视 觉:冰体

感 受:

温 暖

声音大(呼啸);不停息(川流不息);威力大(扫荡)

漂亮千姿百态(挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩);熠熠烁烁,光彩夺目

是琼瑶仙境;这波纹是否就是年轮?

课文解读

第三部分(第12—15段):略写第二天再次进入冰塔林的经过。

读课文第三部分,思考这部分主要写了什么内容,有何作用?

最后三段主要描写了人们的活动,特别是作者在患有高原反应、骨折的情况下,坚持 进入冰塔林、砾石堆,表现了作者对各拉丹冬的依恋和无

比热爱之情。还写了坚冰之下的流水声,

表现了雪域高原的勃勃生机和源源不绝

的力量,升华了文章主题。

1.这部分主要写了什么内容,有何作用?

本文的语言有什么特点?举例说明。

合作探究

本文语言生动优美,含义深刻。如描写冰塔林的段落,或细致刻画,或粗笔勾勒,都能抓住景物的特点,表现出景物的独特之美。字里行间饱含着作者对大自然的赞美和敬畏。

有些语句充满了历史感和沧桑感,如“永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而 从不懈怠”“端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮”。读后,历史的厚重感油然而生,发人深思。

课堂小结

总说(第1~3段),介绍各拉丹冬的地貌、天气(气候),以及海拔高引起的身体不适。

具体描述(第4~15段)

第一层(第4段),写各拉丹冬的环境和天气。

第二层(第5~11段)

2.(第6~9段)远看冰塔林,自成天地。

1.(第5段)远看冰塔林,一派奇美。

3.(第10、11段)置身冰窟细看塔林,琼瑶仙境。

第三层(第12~15段),写第二层天进冰塔林寻找贝壳、植物之类化石或古代人类生活的痕迹,以及在砾石堆上的感想。

思考探究

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读