人民版必修二专题四第一课物质生活和社会习俗的变迁课件(65张ppt)

文档属性

| 名称 | 人民版必修二专题四第一课物质生活和社会习俗的变迁课件(65张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

专题四第一课

物质生活的变迁

课程标准:

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

教学重、难点:

重点:从衣、食、住、行和社会风俗等方面了解中国近代以来人们物质生活发生变化的基本史实。

难点:

物质生活与风俗习惯变化的原因及它们之间的关系

中国近现代社会生活变迁的四个阶段

①19世纪中期至20世纪中叶

特征:中西合璧、土洋并存

②20世纪50年代以后

特征:受政治生活影响显得单调和呆板

③改革开放后 特征:时尚、个性

④20世纪末以来,信息化时代

鸦片战争后

民国成立后

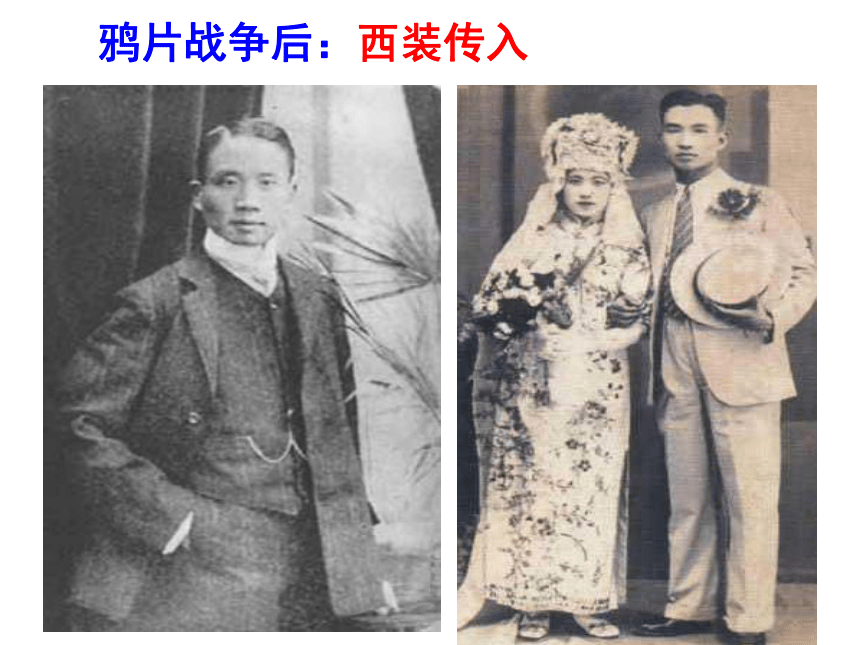

鸦片战争后:西装传入

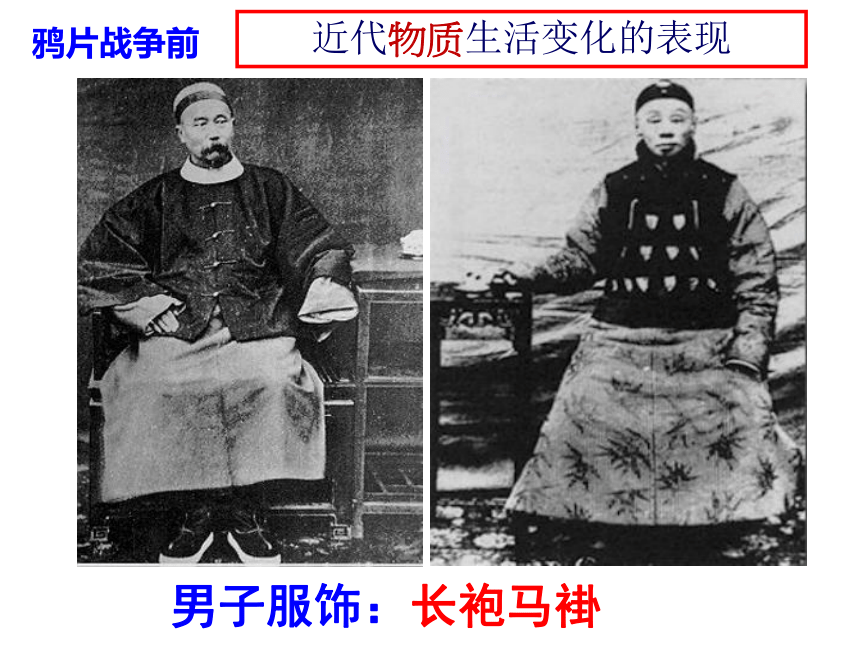

鸦片战争前

男子服饰:长袍马褂

近代物质生活变化的表现

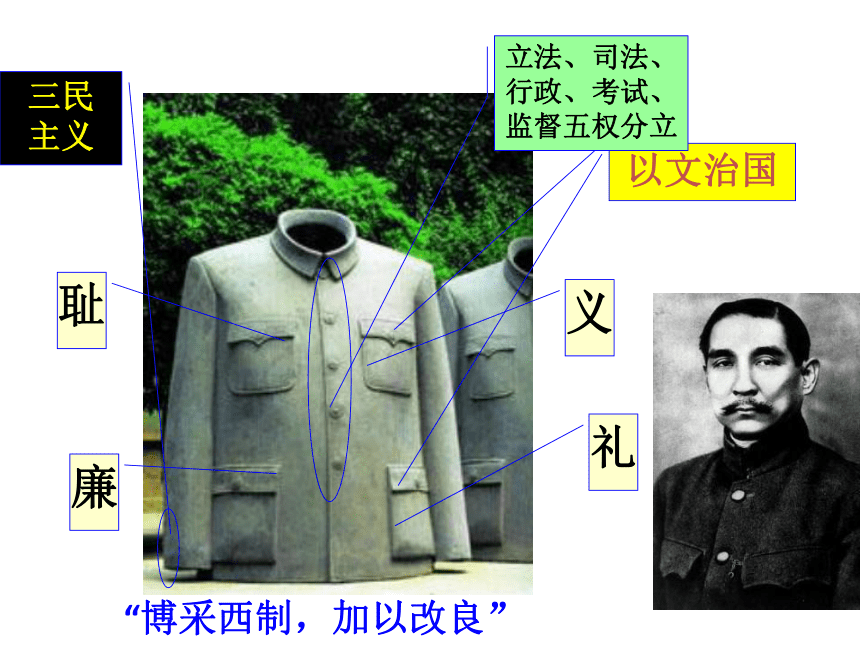

礼

义

廉

耻

以文治国

立法、司法、行政、考试、监督五权分立

三民

主义

“博采西制,加以改良”

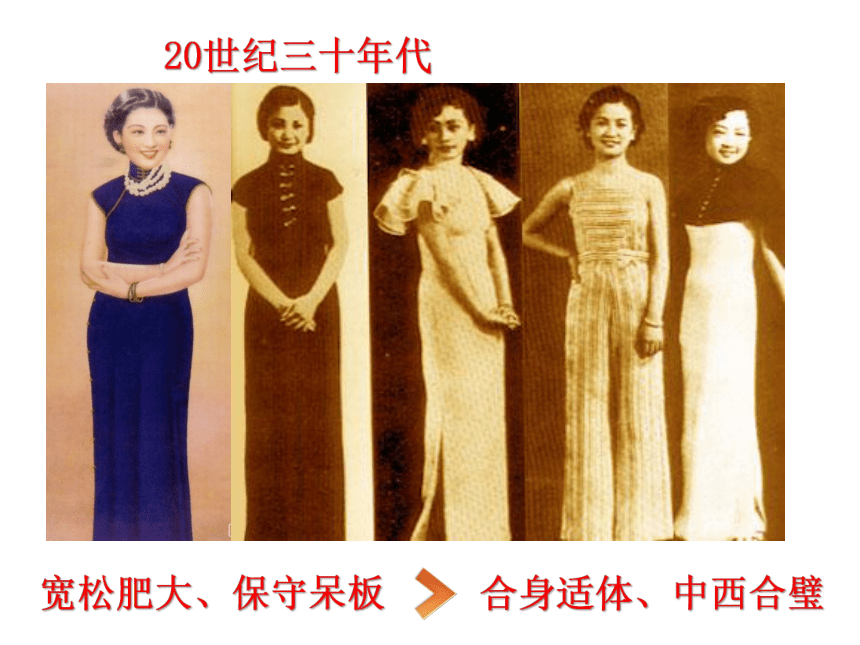

你印象中的清朝传统旗袍是什么样子?

唯美的、精致的、华丽的……

近代物质生活变化的表现

有时,我们只是缺少一双善于发现的眼睛

宽松肥大

真实情况是这样的……

宽松肥大、保守呆板

20世纪三十年代

合身适体、中西合璧

宽松肥大、保守呆板

50年代的时尚:列宁装

不爱红妆爱武装

20世纪50年代初年轻人中流行的一句顺口溜 :

“做套列宁装,留着结婚穿”

新中国成立后服饰的变化

激情岁月 朴素衣着

材料:在“破四旧”运动中,有一个例外现象,就是革去了西装旗袍的人们,时兴穿着旧军装。毛泽东穿了军装上天安门检阅红卫兵的行动和对宋彬彬说的不要文质彬彬而要“武装”的言论,使一大批狂热的红卫兵穿起了从父兄或戚友身上脱下来的旧军装。绿军装成为革命、造反的象征。

——(严昌洪《20世纪中国社会生活变迁史》)

60年代的流行——绿军装

改革开放后色彩丰富、款式多样、融入国际潮流

【变化中的男女服饰】

2、中国近现代女子服饰的变化

宽松肥大——旗袍——列宁装、连衣裙

1、中国近现代男子服饰的变化

长袍马褂—— 西服——中山装——列宁装

衣

变化中的男女服饰

拘谨、保守、呆板、等级森严

美观、适体、方便、平民化

土洋并存,中西合璧

——半殖民地半封建社会

阶 段 表 现 服 饰 特 征 时代特征

鸦片战争后——新中国成立 长袍马褂

上衣下裙

西装、中山装

旗袍 中式与西式、传统与现代并存 半殖民地半封建社会

新中国成立后——十一届三中全会 (50—60 中)中山装、列宁装、连衣裙

(60中—70末)

绿军装、干部服 政治色彩强烈与革命相关的服饰成为主流

独立自主

巩固独立

十一届三中全会至今 异彩纷呈 美观大方

彰显个性 解放思想

改革开放

近现代服饰的变迁简表

中国近现代服饰变迁的四个阶段

①19世纪中期至20世纪中叶

特征:中西合璧、土洋并存

②20世纪50年代以后

特征:受政治生活影响显得单调和呆板

③改革开放后 特征:时尚、个性

影响男女服饰变化的因素:

(1)欧美外来服饰的传入

(2)领袖人物的影响

(3)审美观的改变

(4)政治生活的影响

(5)社会生产力的不断发展

世界三大烹饪流派:

东方烹饪流派:以中国为代表

西方烹饪流派:以法国为代表

阿拉伯烹饪流派:以土耳其为代表

“民以食为天”——饮食文化

二、并行于世的中西餐

中国四大菜系

川菜

香辣炒蟹

鲁菜

迎宾花篮

淮扬菜

(苏菜)

清炖蟹粉

狮子球

粤菜

金牌烧乳鸽

牛 排

披 萨

甜 点

西餐传入——异味相争

咖 啡

并行于世的中西餐

四大菜系:鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜

鲁菜:咸鲜为主

粤菜:口味清淡

川菜:麻辣辛香

淮扬菜:清鲜而略带甜味

一个菜系的形成和它所在地区的历史、文化是分不开的,同时也受到这个地区的自然环境、气候条件、资源特产、风俗习惯等的影响

川菜起源于古代的巴国和蜀国。随着成都逐渐成为四川地区的政治、经济、文化中心,使川菜得到较大发展。成都位于东部盆地属中亚热带和北亚热带湿润气候。由于地处盆地中心,气候闷热潮湿,所以菜多以除湿的调料为辅料。

从19世纪40年代起,西方人大批来华,西餐也随之传入。

中西餐文化的差异:

西餐是各人点各人的菜,中餐是点完大家一起拿筷子随便吃。

由此看出西方文化中强调个体的独立性,而中国文化更多的是注重整体。中餐很重要的一点是讲究分享,这种分享现在也带到西餐中来,就是虽然各自点了菜,也会在吃的时候你尝点我的,我尝点你的,搞的餐桌上很热闹。

你知道中西餐代表的文化有哪些不同吗?

计划经济的粮食政策

1978年改革开放后

“菜篮子工程”:为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾,农业部于1988年提出建设“菜篮子工程”。(一期工程建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系,以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。)

吃

某奶业养殖基地

居室建筑

的演进

在中国历史发展过程中,因各地区的自然条件和生活方式的不同,逐步形成了各具特色的民居建筑形式。传统的民居虽为居住建筑,却蕴涵着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

天圆地方的四合院 (内向性和封闭性)

西方建筑文化以

外向和开放著称

内向、封闭、等级

四合院,又称四合房, 是中国的一种传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。

以北京四合院为典型。四合院通常为大家庭所居住,提供了对外界比较隐密的庭院空间,其建筑和格局体现了中国传统的尊卑等级思想以及阴阳五行学说。

20世纪30年代前后,京津等地开始出现富贵人家所修建的完全欧化的新式住宅.。

其命名开始改用为“新村”,“花园”,“别墅”,”公寓“等。

房屋建筑

四合院(北方)

江南民居

蒙古包

陕北窑洞

1995年国家在城镇启动了“安居工程”政策。近十多年来,居民住房不断得到改善,不仅人均居住面积扩大,而且室内装修和居住环境也有了明显的改善。

历史纵横

鸦片战争前后,林则徐、琦善等人从京城到广东上任或返回京师,路上所花的时间,少则个把月,多则几个月。若是官员被发配到边远地区,在路上走的时间更长。虽然有人乘车或坐轿,有人靠两条腿走,但路途的遥远,旅途的劳累,几乎是所有远行者的共同感受。

交通工具

的更新

交通工具的变化

古代:

近代以来

木船、马车、轿子

海:轮船(1865)

陆

空:飞机(20世纪20年代)

1878年,英国一公司获得唐山煤矿开采权,报请修筑唐山至北塘之间的运煤铁路,遭到清政府多数官员的激烈反对。两年后,从唐山至胥各庄的唐胥铁路以不用机车为条件获准兴建。由于不允许用机车牵引,只好让骡马充当火车头,这就出现了“马拉火车”的天下奇闻。

1898年,袁世凯为慈禧贺寿进贡一辆奔驰牌轿车。不料,慈禧太后仅试坐一下便将其“打入冷宫”弃置不用了。原来,汽车解决不了“尊贵”问题,司机不但坐在慈禧的前面,而且还和她“平起平坐”,有伤“体制”,最终被闲置起来。

专题四第一课

社会习俗的变迁

中国近代社会风俗的变化,以婚姻习俗、废止缠足和断发易服的变化最为明显。

男子留辫

断发易服

女子缠足

迫令放足

包办婚姻

婚姻自由

中国古代的礼和法,都把包办子女、卑幼的婚事作为父母、尊长的特权;“父母之命”、“媒妁之言”是婚姻成立的条件。历代封建王朝的法律都有关于主婚权的规定。《唐律疏议·户婚》规定以父母和其他法定尊长为子女、卑幼的主婚人。明洪武二年(1369)令:“嫁娶皆由祖父母、父母主婚。祖父母、父母俱无者从余亲主婚。”

光、宣之交,盛行文明结婚,倡于都会商埠,内地亦渐行之。 ——徐珂《清稗类钞》

20年代初西方文化的传入, 从海外留学归来的先生小姐,不少人已经信奉了基督教,他们一般选择穿婚纱在教堂举行婚礼。

蒋介石与宋美玲

民国时期北京某周姓女,“自幼游学欧美,染一种西洋习气,去岁回国,即在宣武门内某学校充任教务,为出嫁计,未行禀明父母,即在门前挂一招夫广告牌,上书女学士周××,现年28岁,久寓北京,现执教鞭于京师某女学校。家资及不动产可达5万元之数。自悬牌之日起,至民国8年1月止,各学士如有与××具有同等之能力及资产者,每日午后4时至6时,为会谈期,务请应时驾临可也”

新中国成立后:恋爱自由,婚姻自主,婚姻走向法制性和契约性

在那个阶级斗争,政治挂帅的时代,敢穿婚纱和西服的人不多,否则要被说成向往资产阶级生活方式。结婚是人性的需要也被排在其次,取而代之的是革命的需要,工作的需要。?

50年代

60年代

70年代

70年代,大家都在家里打家具、生儿育女打发时间。

女:自行车,手表,缝纫机,四十八条腿儿,一样都不能少,俺可丢不起那人!

男:这自行车你非要凤凰的,我跑断了腿也没弄到一张票儿,你看飞鸽的行不?

80年代,英语900句是最畅销的书,戴个眼镜冒充一下知识分子就能招来不少异性的青睐—— 女:告诉你,你要弄不到一张大专文凭,咱俩就吹!

90年代,商品大潮在流动,人们的观念也受到强烈冲击。

男:咱们去办个婚前财产公证吧?

女:什么?你什么意思?你是不是还留了一手?你想将来把我甩了是吧?好啊,你个陈世美,还没结婚就跟我来这一手,结婚后还不反了!告诉你,老娘还不跟你结了,你赔偿老娘青春损失费20万!

男:好好好,不办了不办了行吧!

21世纪,这是个躁动的年代,这是个活跃的年代……

????女:预订奔驰卡迪30辆……亢龙太子饭店50桌,加上杂七杂八的,为这个婚礼我们花了差不多十万块,请柬发出去800多份,不知能收回多少礼金……唉!说你呢,你赶紧再翻翻通讯录,看还能再发多少份请柬?

????男:我正在这看校友录呢!连小学同学的请柬都发出去了……

现代的结婚照

三寸金莲

女子缠脚,是盛行于中国封建社会长达千年之久的陋习。长长的裹脚布就像锁链把中国妇女锁定在封建礼教中。

被

摧

残

的

脚

正常足与缠足比较

放 足

1930年10月1日,由中国外交次长、接收威海卫专员王家桢与英国驻威长官庄士敦,在英国威海卫行政长官署前,举行了中英交收典礼。英国殖民统治32年之久的威海卫终于归还了中国。王家桢到四乡走访一天,乡下的农民勤劳淳朴,只有一点他的印象很深,他竟没有看见一个男人尾不带发辫的,没有看见一个女人是不裹小脚的,这已经是民国十九年了! ?

农村受到外来冲击很少

主要原因是由于农村受到西方工业文明的冲击相对较少,自然经济仍占据主导地位。

?长期以来形成的封建传统观念坚如磐石,严重束缚了中国农民的思想。

留辫本是女真人的风俗,满清入关后,多尔衮于 顺治二年规定“剃发”之制:限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。可当时许多汉人“宁愿留发不留头,不愿留头不留发”,出现因不剃发而出现的惨剧如“扬州十日,永嘉三屠”。

男子剃发蓄辫,被加以征服与被征服的含义

1911年10月,辛亥革命武昌起义成功,推翻了满清王朝,成立了中华民国湖北军政府,同时实施了除旧布新措施。首由军政府贴出剪辫告示:“自武昌起义推翻清帝,重振汉室,凡我同胞,一律剪去胡辫。”

剪辫子又成为革命的象征

不过是我们看来平常一些小事,为何会具备政治象征,甚至会有性命之忧???

将政治融入生活,将统治融入生活

近代社会生活变迁的认识:

中国近代社会处于剧变的历史时期,从封闭被迫走向开放,中国传统的思想为适应封建统治的需要突出强调迷信与等级性,表现在社会生活的方方面面,从而与外来思想发生了剧烈的冲突,随着清王朝被推翻,民国建立,一种较为开放民主的思想得以快速传播,引起了社会生活的变化。

新政权的建立,对社会的冲击是极大的,新政权受新思想的影响,会进行一系列的除旧布新社会习俗的改革,借此来影响人们生活的各个方面,而接受新政权人也会不由自主来标新来显示与清王朝统治的不同。

▲戊戌变法时维新派提倡

(1)剪辫易服:

(2)迫令放足:

(3)改革传统婚姻:

▲恋爱自由,婚姻自由(维新派)

(4)社交礼仪:

▲辛亥革命前后,具有反清革命色彩

▲民国时期,政府颁布法令

▲维新派提出“废止缠足”

▲临时政府颁布禁止裹脚法令

▲握手、鞠躬取代跪拜礼

▲先生、同志取代老爷、大人

(5)婚丧仪式:大城市里,繁琐愚昧改为简约文明

近代社会生活变迁(1840-1949)

近代社会生活变化的表现

社会习俗方面:

根据下列材料分析影响近代社会生活变迁的因素

材料一 欲伸民权,必广民智,欲启民智,必先革除恶风陋习对人民的禁锢。…早在百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不便于万国竞争的时代,请求放足、断发、易服以便“与欧美同俗”,又说:“非易其衣服不能易人心、成风俗,新政不能行。”这就把变衣冠作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容,具有启发民智的意义。

政治运动的推动;进行机器生产、生活的需要;受西方习俗的影响。

材料二 “中华民国元年春,正月,元旦,南京临时政府公布采用阳历纪元,定五色旗为国旗,革去长揖磕头之礼,代之以握手与鞠躬;大人老爷之称,改呼先生或衔职;男子劝其剪发,女子禁其缠足;吸食鸦片者,严令戒绝。凡属国民,一律平等……” ——王家槐《海南近志》

政府政策的影响

材料四 谭嗣同主张以资产阶级的民主、自由、平等原则代替封建主义的婚姻家庭伦理。另外,谭嗣同盛赞西方社会的文明婚俗.“夫妇择偶判妻,皆内两情相愿,而成婚于教堂”

——《谭嗣同全集》下卷,中华书局1981年版,第351页。

材料三 甲午中日战争前30年间,民族资本的总额只有680万元,而甲午战争后三年间,民族资本总额就增加了一倍多……1912至1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,其中面粉业和纺织业发展最快,化工、皮革、卷烟等行业也相当发展。

——《中国历史· 晚清民国卷》

先进中国人的提倡,西方民主思想的影响

民族资本主义经济发展提供了物质基础

根据下列材料分析影响近代社会生活变迁的因素

(1)列强入侵,带来西方的生活方式;

(2)政治变革和历届政府政策的影响;

(3)民族资本主义经济的发展;

(4)先进的中国人主动向西方学习。

归纳:外因:西方国家的生产生活方式影响

内因:中国社会政治、经济、文化的变革引起物质生活的社会习俗的变迁

近代社会生活变迁(1840-1949)

影响社会生活习俗变迁的因素

(1)经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

(2)与近代中国向西方学习密切相关,随着中国民主进程的发展而不断加深。

(3)地域之间存在着严重的不平衡。

(通商口岸、城市变化明显;农村和内地变化不大)

(4)变化的实质是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐结合,且保留了中华民族的文化特色。

(既有明显的半殖民地色彩,又保留本民族特色)

近代社会生活变迁(1840-1949)

近代社会生活习俗变迁的特点

(1)政治上:有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展。

(2)经济上:有利于中国资本主义经济的发展,推动了工业化进程。

(3)思想文化上:有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留中国文化的精髓,又顺应时代变革。

总之,中国近代社会生活的变化有利于封建因素的消除和促进中国社会的进步。

近代社会生活变迁(1840-1949)

近代社会生活习俗变迁的影响

近代化

外因

近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

内因

鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力;

政治变革:

经济发展:

1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。

思想解放:

西学东渐:

思考探究

专题四第一课

物质生活的变迁

课程标准:

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

教学重、难点:

重点:从衣、食、住、行和社会风俗等方面了解中国近代以来人们物质生活发生变化的基本史实。

难点:

物质生活与风俗习惯变化的原因及它们之间的关系

中国近现代社会生活变迁的四个阶段

①19世纪中期至20世纪中叶

特征:中西合璧、土洋并存

②20世纪50年代以后

特征:受政治生活影响显得单调和呆板

③改革开放后 特征:时尚、个性

④20世纪末以来,信息化时代

鸦片战争后

民国成立后

鸦片战争后:西装传入

鸦片战争前

男子服饰:长袍马褂

近代物质生活变化的表现

礼

义

廉

耻

以文治国

立法、司法、行政、考试、监督五权分立

三民

主义

“博采西制,加以改良”

你印象中的清朝传统旗袍是什么样子?

唯美的、精致的、华丽的……

近代物质生活变化的表现

有时,我们只是缺少一双善于发现的眼睛

宽松肥大

真实情况是这样的……

宽松肥大、保守呆板

20世纪三十年代

合身适体、中西合璧

宽松肥大、保守呆板

50年代的时尚:列宁装

不爱红妆爱武装

20世纪50年代初年轻人中流行的一句顺口溜 :

“做套列宁装,留着结婚穿”

新中国成立后服饰的变化

激情岁月 朴素衣着

材料:在“破四旧”运动中,有一个例外现象,就是革去了西装旗袍的人们,时兴穿着旧军装。毛泽东穿了军装上天安门检阅红卫兵的行动和对宋彬彬说的不要文质彬彬而要“武装”的言论,使一大批狂热的红卫兵穿起了从父兄或戚友身上脱下来的旧军装。绿军装成为革命、造反的象征。

——(严昌洪《20世纪中国社会生活变迁史》)

60年代的流行——绿军装

改革开放后色彩丰富、款式多样、融入国际潮流

【变化中的男女服饰】

2、中国近现代女子服饰的变化

宽松肥大——旗袍——列宁装、连衣裙

1、中国近现代男子服饰的变化

长袍马褂—— 西服——中山装——列宁装

衣

变化中的男女服饰

拘谨、保守、呆板、等级森严

美观、适体、方便、平民化

土洋并存,中西合璧

——半殖民地半封建社会

阶 段 表 现 服 饰 特 征 时代特征

鸦片战争后——新中国成立 长袍马褂

上衣下裙

西装、中山装

旗袍 中式与西式、传统与现代并存 半殖民地半封建社会

新中国成立后——十一届三中全会 (50—60 中)中山装、列宁装、连衣裙

(60中—70末)

绿军装、干部服 政治色彩强烈与革命相关的服饰成为主流

独立自主

巩固独立

十一届三中全会至今 异彩纷呈 美观大方

彰显个性 解放思想

改革开放

近现代服饰的变迁简表

中国近现代服饰变迁的四个阶段

①19世纪中期至20世纪中叶

特征:中西合璧、土洋并存

②20世纪50年代以后

特征:受政治生活影响显得单调和呆板

③改革开放后 特征:时尚、个性

影响男女服饰变化的因素:

(1)欧美外来服饰的传入

(2)领袖人物的影响

(3)审美观的改变

(4)政治生活的影响

(5)社会生产力的不断发展

世界三大烹饪流派:

东方烹饪流派:以中国为代表

西方烹饪流派:以法国为代表

阿拉伯烹饪流派:以土耳其为代表

“民以食为天”——饮食文化

二、并行于世的中西餐

中国四大菜系

川菜

香辣炒蟹

鲁菜

迎宾花篮

淮扬菜

(苏菜)

清炖蟹粉

狮子球

粤菜

金牌烧乳鸽

牛 排

披 萨

甜 点

西餐传入——异味相争

咖 啡

并行于世的中西餐

四大菜系:鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜

鲁菜:咸鲜为主

粤菜:口味清淡

川菜:麻辣辛香

淮扬菜:清鲜而略带甜味

一个菜系的形成和它所在地区的历史、文化是分不开的,同时也受到这个地区的自然环境、气候条件、资源特产、风俗习惯等的影响

川菜起源于古代的巴国和蜀国。随着成都逐渐成为四川地区的政治、经济、文化中心,使川菜得到较大发展。成都位于东部盆地属中亚热带和北亚热带湿润气候。由于地处盆地中心,气候闷热潮湿,所以菜多以除湿的调料为辅料。

从19世纪40年代起,西方人大批来华,西餐也随之传入。

中西餐文化的差异:

西餐是各人点各人的菜,中餐是点完大家一起拿筷子随便吃。

由此看出西方文化中强调个体的独立性,而中国文化更多的是注重整体。中餐很重要的一点是讲究分享,这种分享现在也带到西餐中来,就是虽然各自点了菜,也会在吃的时候你尝点我的,我尝点你的,搞的餐桌上很热闹。

你知道中西餐代表的文化有哪些不同吗?

计划经济的粮食政策

1978年改革开放后

“菜篮子工程”:为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾,农业部于1988年提出建设“菜篮子工程”。(一期工程建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系,以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。)

吃

某奶业养殖基地

居室建筑

的演进

在中国历史发展过程中,因各地区的自然条件和生活方式的不同,逐步形成了各具特色的民居建筑形式。传统的民居虽为居住建筑,却蕴涵着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

天圆地方的四合院 (内向性和封闭性)

西方建筑文化以

外向和开放著称

内向、封闭、等级

四合院,又称四合房, 是中国的一种传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。

以北京四合院为典型。四合院通常为大家庭所居住,提供了对外界比较隐密的庭院空间,其建筑和格局体现了中国传统的尊卑等级思想以及阴阳五行学说。

20世纪30年代前后,京津等地开始出现富贵人家所修建的完全欧化的新式住宅.。

其命名开始改用为“新村”,“花园”,“别墅”,”公寓“等。

房屋建筑

四合院(北方)

江南民居

蒙古包

陕北窑洞

1995年国家在城镇启动了“安居工程”政策。近十多年来,居民住房不断得到改善,不仅人均居住面积扩大,而且室内装修和居住环境也有了明显的改善。

历史纵横

鸦片战争前后,林则徐、琦善等人从京城到广东上任或返回京师,路上所花的时间,少则个把月,多则几个月。若是官员被发配到边远地区,在路上走的时间更长。虽然有人乘车或坐轿,有人靠两条腿走,但路途的遥远,旅途的劳累,几乎是所有远行者的共同感受。

交通工具

的更新

交通工具的变化

古代:

近代以来

木船、马车、轿子

海:轮船(1865)

陆

空:飞机(20世纪20年代)

1878年,英国一公司获得唐山煤矿开采权,报请修筑唐山至北塘之间的运煤铁路,遭到清政府多数官员的激烈反对。两年后,从唐山至胥各庄的唐胥铁路以不用机车为条件获准兴建。由于不允许用机车牵引,只好让骡马充当火车头,这就出现了“马拉火车”的天下奇闻。

1898年,袁世凯为慈禧贺寿进贡一辆奔驰牌轿车。不料,慈禧太后仅试坐一下便将其“打入冷宫”弃置不用了。原来,汽车解决不了“尊贵”问题,司机不但坐在慈禧的前面,而且还和她“平起平坐”,有伤“体制”,最终被闲置起来。

专题四第一课

社会习俗的变迁

中国近代社会风俗的变化,以婚姻习俗、废止缠足和断发易服的变化最为明显。

男子留辫

断发易服

女子缠足

迫令放足

包办婚姻

婚姻自由

中国古代的礼和法,都把包办子女、卑幼的婚事作为父母、尊长的特权;“父母之命”、“媒妁之言”是婚姻成立的条件。历代封建王朝的法律都有关于主婚权的规定。《唐律疏议·户婚》规定以父母和其他法定尊长为子女、卑幼的主婚人。明洪武二年(1369)令:“嫁娶皆由祖父母、父母主婚。祖父母、父母俱无者从余亲主婚。”

光、宣之交,盛行文明结婚,倡于都会商埠,内地亦渐行之。 ——徐珂《清稗类钞》

20年代初西方文化的传入, 从海外留学归来的先生小姐,不少人已经信奉了基督教,他们一般选择穿婚纱在教堂举行婚礼。

蒋介石与宋美玲

民国时期北京某周姓女,“自幼游学欧美,染一种西洋习气,去岁回国,即在宣武门内某学校充任教务,为出嫁计,未行禀明父母,即在门前挂一招夫广告牌,上书女学士周××,现年28岁,久寓北京,现执教鞭于京师某女学校。家资及不动产可达5万元之数。自悬牌之日起,至民国8年1月止,各学士如有与××具有同等之能力及资产者,每日午后4时至6时,为会谈期,务请应时驾临可也”

新中国成立后:恋爱自由,婚姻自主,婚姻走向法制性和契约性

在那个阶级斗争,政治挂帅的时代,敢穿婚纱和西服的人不多,否则要被说成向往资产阶级生活方式。结婚是人性的需要也被排在其次,取而代之的是革命的需要,工作的需要。?

50年代

60年代

70年代

70年代,大家都在家里打家具、生儿育女打发时间。

女:自行车,手表,缝纫机,四十八条腿儿,一样都不能少,俺可丢不起那人!

男:这自行车你非要凤凰的,我跑断了腿也没弄到一张票儿,你看飞鸽的行不?

80年代,英语900句是最畅销的书,戴个眼镜冒充一下知识分子就能招来不少异性的青睐—— 女:告诉你,你要弄不到一张大专文凭,咱俩就吹!

90年代,商品大潮在流动,人们的观念也受到强烈冲击。

男:咱们去办个婚前财产公证吧?

女:什么?你什么意思?你是不是还留了一手?你想将来把我甩了是吧?好啊,你个陈世美,还没结婚就跟我来这一手,结婚后还不反了!告诉你,老娘还不跟你结了,你赔偿老娘青春损失费20万!

男:好好好,不办了不办了行吧!

21世纪,这是个躁动的年代,这是个活跃的年代……

????女:预订奔驰卡迪30辆……亢龙太子饭店50桌,加上杂七杂八的,为这个婚礼我们花了差不多十万块,请柬发出去800多份,不知能收回多少礼金……唉!说你呢,你赶紧再翻翻通讯录,看还能再发多少份请柬?

????男:我正在这看校友录呢!连小学同学的请柬都发出去了……

现代的结婚照

三寸金莲

女子缠脚,是盛行于中国封建社会长达千年之久的陋习。长长的裹脚布就像锁链把中国妇女锁定在封建礼教中。

被

摧

残

的

脚

正常足与缠足比较

放 足

1930年10月1日,由中国外交次长、接收威海卫专员王家桢与英国驻威长官庄士敦,在英国威海卫行政长官署前,举行了中英交收典礼。英国殖民统治32年之久的威海卫终于归还了中国。王家桢到四乡走访一天,乡下的农民勤劳淳朴,只有一点他的印象很深,他竟没有看见一个男人尾不带发辫的,没有看见一个女人是不裹小脚的,这已经是民国十九年了! ?

农村受到外来冲击很少

主要原因是由于农村受到西方工业文明的冲击相对较少,自然经济仍占据主导地位。

?长期以来形成的封建传统观念坚如磐石,严重束缚了中国农民的思想。

留辫本是女真人的风俗,满清入关后,多尔衮于 顺治二年规定“剃发”之制:限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。可当时许多汉人“宁愿留发不留头,不愿留头不留发”,出现因不剃发而出现的惨剧如“扬州十日,永嘉三屠”。

男子剃发蓄辫,被加以征服与被征服的含义

1911年10月,辛亥革命武昌起义成功,推翻了满清王朝,成立了中华民国湖北军政府,同时实施了除旧布新措施。首由军政府贴出剪辫告示:“自武昌起义推翻清帝,重振汉室,凡我同胞,一律剪去胡辫。”

剪辫子又成为革命的象征

不过是我们看来平常一些小事,为何会具备政治象征,甚至会有性命之忧???

将政治融入生活,将统治融入生活

近代社会生活变迁的认识:

中国近代社会处于剧变的历史时期,从封闭被迫走向开放,中国传统的思想为适应封建统治的需要突出强调迷信与等级性,表现在社会生活的方方面面,从而与外来思想发生了剧烈的冲突,随着清王朝被推翻,民国建立,一种较为开放民主的思想得以快速传播,引起了社会生活的变化。

新政权的建立,对社会的冲击是极大的,新政权受新思想的影响,会进行一系列的除旧布新社会习俗的改革,借此来影响人们生活的各个方面,而接受新政权人也会不由自主来标新来显示与清王朝统治的不同。

▲戊戌变法时维新派提倡

(1)剪辫易服:

(2)迫令放足:

(3)改革传统婚姻:

▲恋爱自由,婚姻自由(维新派)

(4)社交礼仪:

▲辛亥革命前后,具有反清革命色彩

▲民国时期,政府颁布法令

▲维新派提出“废止缠足”

▲临时政府颁布禁止裹脚法令

▲握手、鞠躬取代跪拜礼

▲先生、同志取代老爷、大人

(5)婚丧仪式:大城市里,繁琐愚昧改为简约文明

近代社会生活变迁(1840-1949)

近代社会生活变化的表现

社会习俗方面:

根据下列材料分析影响近代社会生活变迁的因素

材料一 欲伸民权,必广民智,欲启民智,必先革除恶风陋习对人民的禁锢。…早在百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不便于万国竞争的时代,请求放足、断发、易服以便“与欧美同俗”,又说:“非易其衣服不能易人心、成风俗,新政不能行。”这就把变衣冠作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容,具有启发民智的意义。

政治运动的推动;进行机器生产、生活的需要;受西方习俗的影响。

材料二 “中华民国元年春,正月,元旦,南京临时政府公布采用阳历纪元,定五色旗为国旗,革去长揖磕头之礼,代之以握手与鞠躬;大人老爷之称,改呼先生或衔职;男子劝其剪发,女子禁其缠足;吸食鸦片者,严令戒绝。凡属国民,一律平等……” ——王家槐《海南近志》

政府政策的影响

材料四 谭嗣同主张以资产阶级的民主、自由、平等原则代替封建主义的婚姻家庭伦理。另外,谭嗣同盛赞西方社会的文明婚俗.“夫妇择偶判妻,皆内两情相愿,而成婚于教堂”

——《谭嗣同全集》下卷,中华书局1981年版,第351页。

材料三 甲午中日战争前30年间,民族资本的总额只有680万元,而甲午战争后三年间,民族资本总额就增加了一倍多……1912至1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,其中面粉业和纺织业发展最快,化工、皮革、卷烟等行业也相当发展。

——《中国历史· 晚清民国卷》

先进中国人的提倡,西方民主思想的影响

民族资本主义经济发展提供了物质基础

根据下列材料分析影响近代社会生活变迁的因素

(1)列强入侵,带来西方的生活方式;

(2)政治变革和历届政府政策的影响;

(3)民族资本主义经济的发展;

(4)先进的中国人主动向西方学习。

归纳:外因:西方国家的生产生活方式影响

内因:中国社会政治、经济、文化的变革引起物质生活的社会习俗的变迁

近代社会生活变迁(1840-1949)

影响社会生活习俗变迁的因素

(1)经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

(2)与近代中国向西方学习密切相关,随着中国民主进程的发展而不断加深。

(3)地域之间存在着严重的不平衡。

(通商口岸、城市变化明显;农村和内地变化不大)

(4)变化的实质是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐结合,且保留了中华民族的文化特色。

(既有明显的半殖民地色彩,又保留本民族特色)

近代社会生活变迁(1840-1949)

近代社会生活习俗变迁的特点

(1)政治上:有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展。

(2)经济上:有利于中国资本主义经济的发展,推动了工业化进程。

(3)思想文化上:有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留中国文化的精髓,又顺应时代变革。

总之,中国近代社会生活的变化有利于封建因素的消除和促进中国社会的进步。

近代社会生活变迁(1840-1949)

近代社会生活习俗变迁的影响

近代化

外因

近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

内因

鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力;

政治变革:

经济发展:

1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。

思想解放:

西学东渐:

思考探究

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航