六年级数学下册教案《统计总复习》教学设计-北京版

文档属性

| 名称 | 六年级数学下册教案《统计总复习》教学设计-北京版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-16 22:34:10 | ||

图片预览

文档简介

《统计总复习》教学设计

教学内容:教科书第92~96页的内容。

教学目标:

1.收集统计在生活中应用的例子,整理收集数据的方法,在解决问题的过程中,整理所学习的统计量和统计图,能用自己的语言描述各种统计图的特点。

2.经历收集数据、整理数据和分析数据、运用数据描述信息、做出推断、预测的过程,体会统计在实际生活中的应用,在运用统计知识、解决实际问题的过程中,发展数据分析观念。

教学重点:

1.通过复习与整理,经历收集数据、整理数据、分析数据、解决问题的过程,发展数据分析观念。

2.能够根据统计图提供的具体信息,做出正确的判断和简单的预测。

教学难点:

1.能根据实际问题选择统计图,能用自己的语言描述各种统计图的特点。

2.综合运用统计知识,准确提取信息,正确解释统计结果。

教学准备:课件。

教学过程:

(一)回顾与整理

1.提出问题。

教师:通过学习统计的知识与方法,你有哪些收获?

学生1:可以用调查、实验、测量的方法收集数据。

学生2:可以用分类的方法整理数据。

学生3:我会用统计图形象、直观地表示数据。

学生4:遇到问题时,通过收集、整理、分析数据,可以帮助我们做出正确的判断。

2.揭示课题。

教师:你们有这么多收获,我们一起来复习有关统计的知识吧!

【设计意图】复习课的目的在于让学生将所学的知识系统化,课的开始让学生整理有关统计的知识,唤起学生对旧知的记忆,凸显复习课的目的和复习内容。

(二)整理与复习

1.数据的整理。

(1)出示生活中的事例,引发思考。

教师:同学们,六(1)班准备从6名候选人中选出一名市级三好学生,怎么办?

学生通过讨论与交流后,解决步骤如下:

①先将6名候选人编号。

②由剩余34位同学投票。

③进行数据的整理。

④填写统计表。

(2)自主整理,展示各种整理数据的方法。

①出示34位同学的选票,选用自己喜欢的统计方法进行数据整理。

②展示学生运用不同的方法记录统计结果。

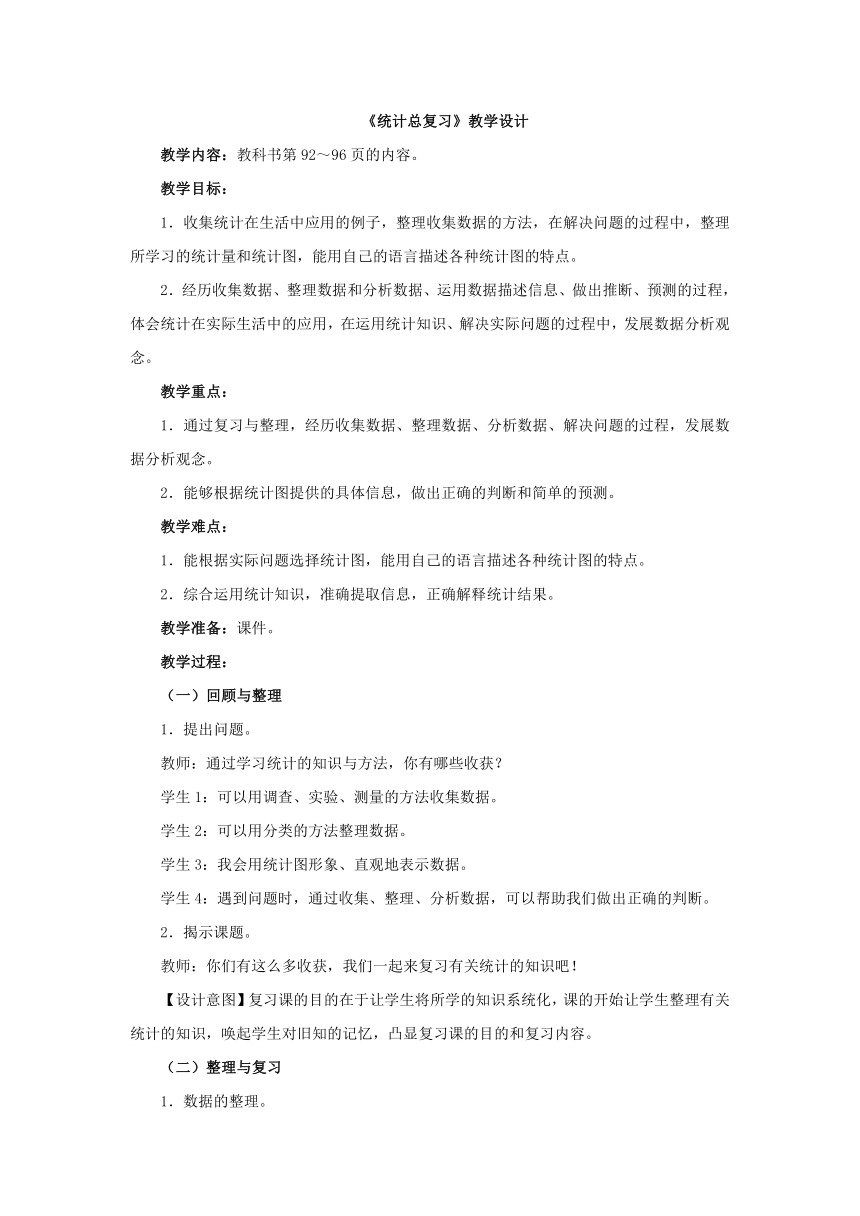

a.用符号统计。

每一个“√”表示一张选票,有几个“√”就表示得几票。用△、口……都可以整理数据。

6.用“正”字统计。

一个正字有5笔,所以一个正字表示有5票。

(3)对整理的数据进行检查、复核。

教师:怎样证明自己的统计结果是正确的呢?

学生1:可以用同样的方法再统计一次,比较两次统计的结果是否相同。

学生2:可以换一种方法再统计一次,比较两次统计的结果是否相同。

学生3:将每一名候选人的选票相加,与投票总人数相比看是否相等。

(4)“正”字统计法在生活中的应用。

教师:整理数据的方法有很多,你们看,生活中人们大多用“正”字进行数据的整理与统计,显示出了“正”字统计法方便、快捷、便于计算的优点。

【设计意图】让学生自己选择喜欢的方法进行数据的整理,经历数据整理的过程,体会数据整理对统计的重要作用,在比较方法的过程中凸显“正”字统计法的方便、快捷。

2.整理统计表的相关知识。

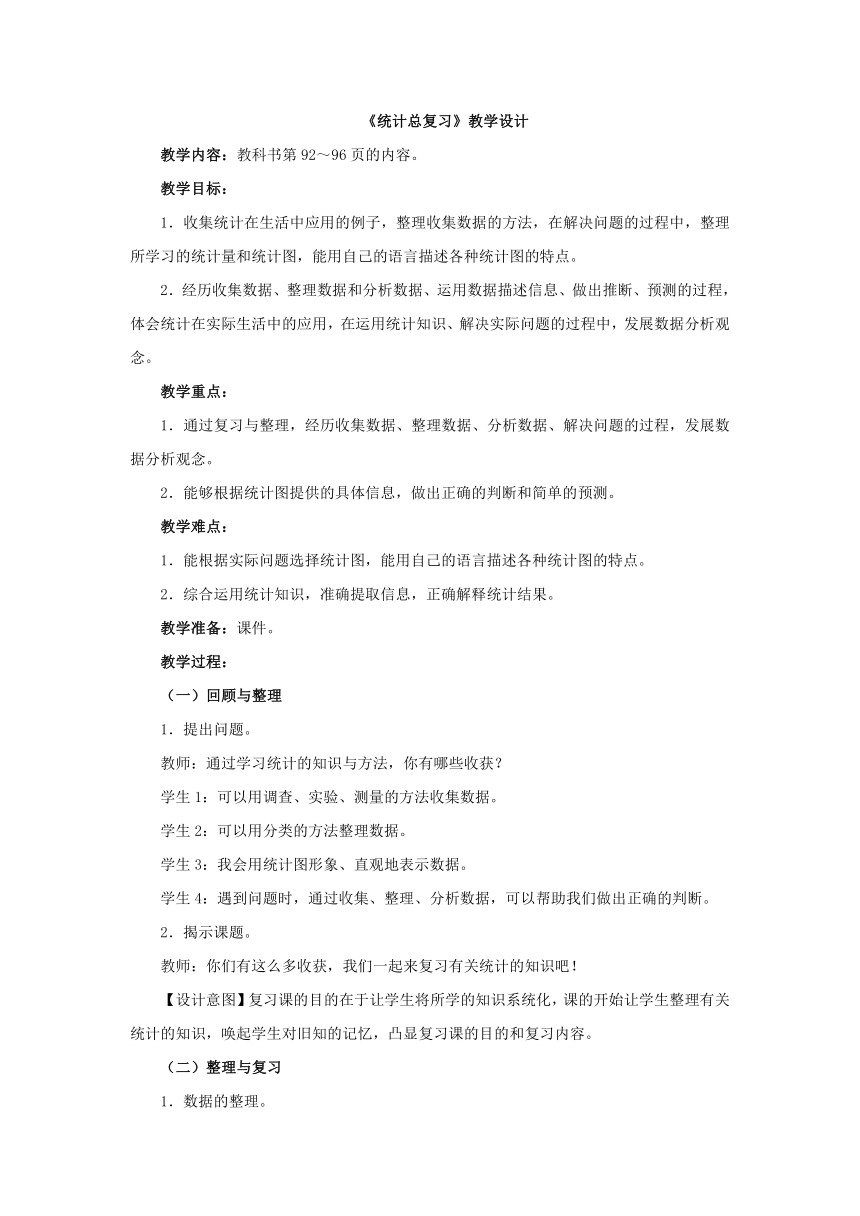

教师:数据整理好了,我们要将整理好的数据填入统计表中。

(1)观察统计表,获取信息。

教师:从统计表中可以获得哪些信息?

预设学生回答:

学生1:5号候选人得到的选票最多,有11票。

学生2:6号候选人得到的选票最少,只有1票。

学生3:5号候选人比6号候选人得到的选票多了10票。

(2)复习复式统计表。

教师出示六年级两个班的统计数据结果。

教师:现在要将统计的数据用统计表来表示,用什么样的统计表合适?

学生:复式统计表。

教师:从统计表中,你能找到两个班中分别是几号候选人当选了吗?

学生:根据得票的多少,知道了六(1)班是5号,六(2)班是2号。

(3)整理统计表的分类和作用。

统计表分为单式统计表和复式统计表。

统计表的优点是可以简洁、明了地反映各项数据的多少及数据之间的关系。

【设计意图】数学课程标准中的十大核心理念中强调培养学生的数据分析观念,让学生从统计图或统计表中获取有价值的信息是培养学生数据分析观念的基础。只有提高学生读取信息的能力,才能提高学生分析数据、准确做出判断和预测能力。因此,应重视训练学生从统计表或统计图中获取信息,并使学生不断经历这种获取信息、解决问题的过程。

3.复习统计图的相关知识

教师:同学们,你们通过对统计图知识的梳理,有什么收获吗?

学生1:我知道统计图有三种。

学生2:我知道各种统计图的特征。

学生3:我知道各种统计图的优点。

学生4:我学会了画统计图。

【设计意图】对统计图知识的整理,让学生在课前以小组的形式完成,课上汇报,为学生搭设展示自己的平台,使学生获得积极的情感体验,从而树立学好数学的信心。

(1)运用统计图的知识解决实际问题。

教师出示教材第94页问题4。

教师:如果用统计图表示每组数据,分别选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

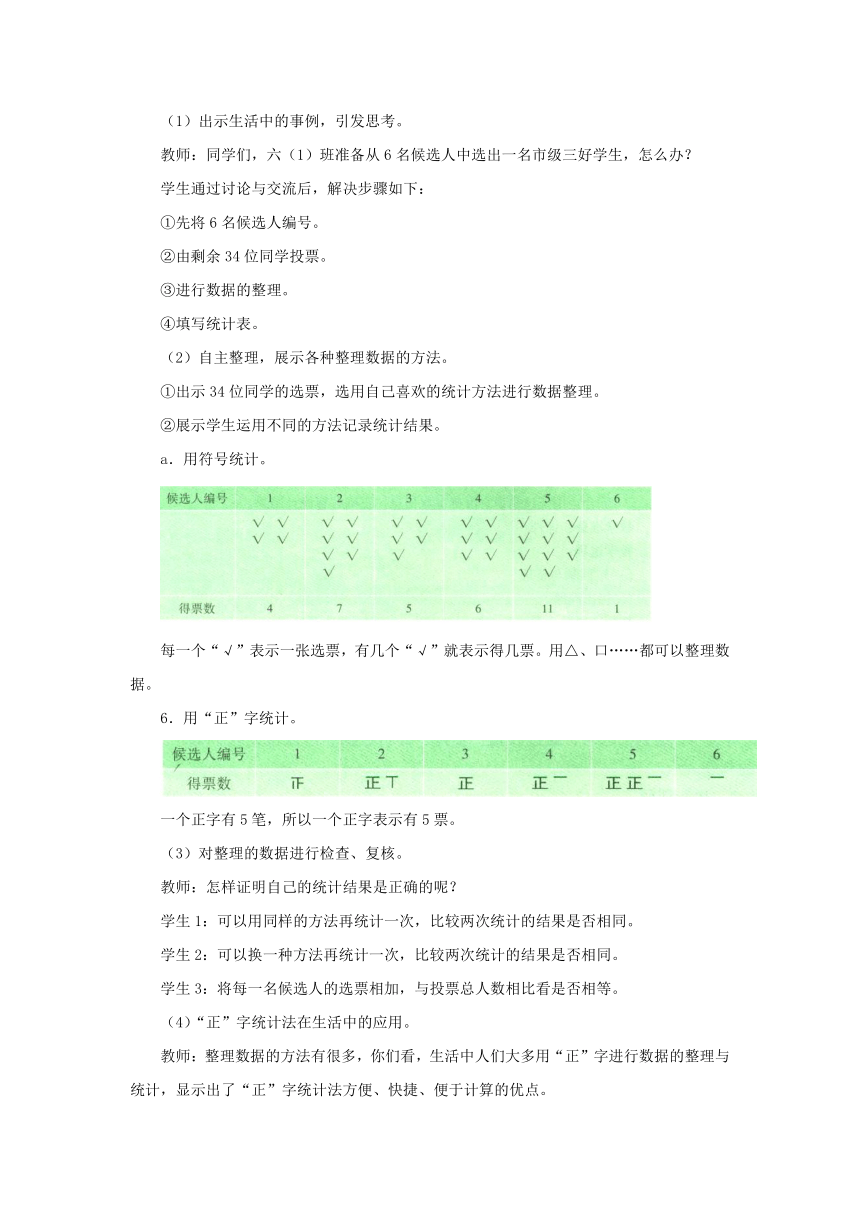

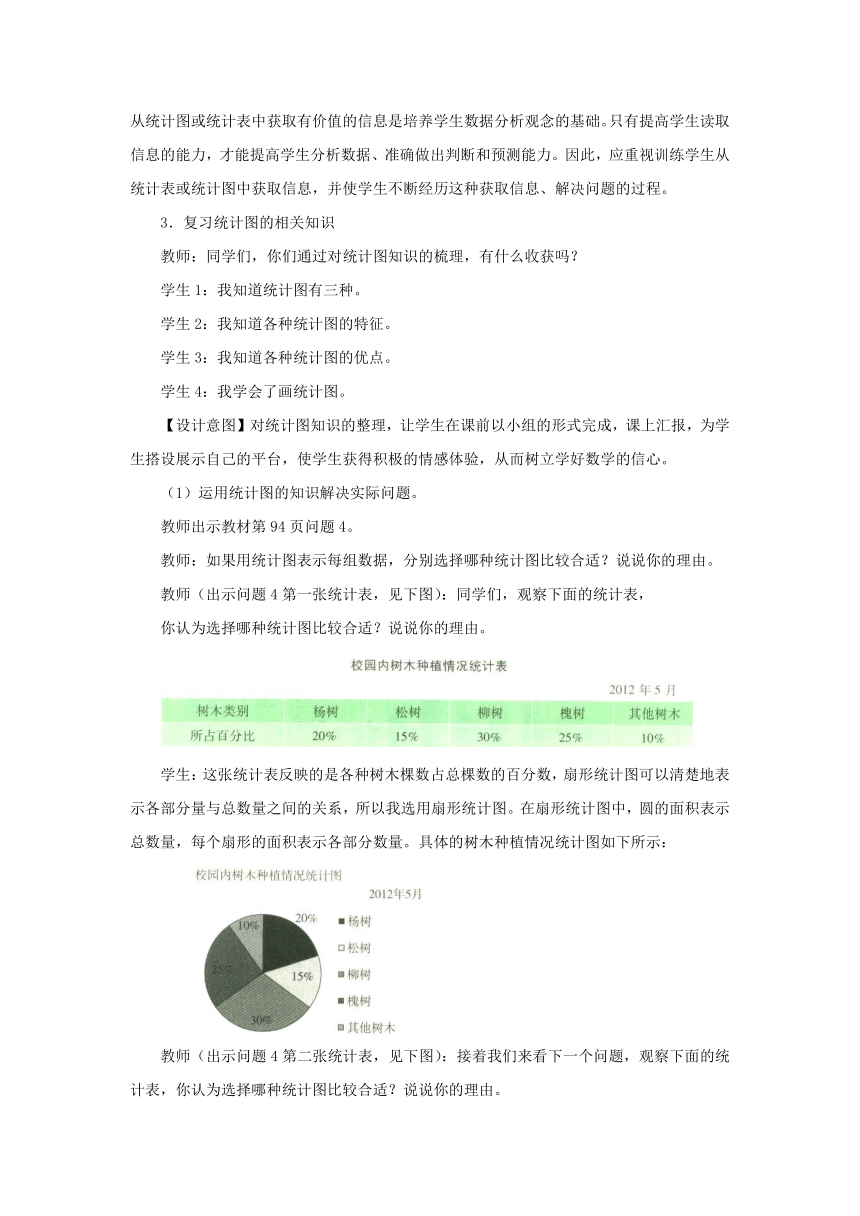

教师(出示问题4第一张统计表,见下图):同学们,观察下面的统计表,

你认为选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

学生:这张统计表反映的是各种树木棵数占总棵数的百分数,扇形统计图可以清楚地表示各部分量与总数量之间的关系,所以我选用扇形统计图。在扇形统计图中,圆的面积表示总数量,每个扇形的面积表示各部分数量。具体的树木种植情况统计图如下所示:

教师(出示问题4第二张统计表,见下图):接着我们来看下一个问题,观察下面的统计表,你认为选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

学生:这张统计表反映的是五、六年级学生喜欢各种球类项目的人数情况,选用复式条形统计图可以清楚地反映出数量的多少,便于进行数据之间的比较。在条形统计图中用直条的长短表示数量的多少。具体的统计图如下所示:

教师(出示问题4第1张统计表,见下图):我们继续看下面的统计表,观察下面的统计表,你认为选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

学生:这张统计表反映的是学校图书馆从2008年到2012年购买图书的变化情况,折线统计图能表示数量增减变化的趋势,因此选用折线统计图。在折线统计图中用点的高低表示数量的多少,用折线表示数量增减变化的趋势。具体的购买图书情况统计图如下所示。

教师小结:由于每一种统计图的优点不同,在选用统计图时,要根据不同的统计目的绘制合适的统计图表示数据。

【设计意图】通过具体的生活事例,引导学生复习三种统计图的特征和优点,采用图与表结合的形式呈现给学生,让学生根据统计图不同的优点和统计表中的不同数据,选择合适的统计图,凸显用统计图表示数据的优势。教学中以学生为主体,将话语权还给学生,让学生充分阐述理由,培养学生的语言表达能力。

(2)根据统计图获取信息,解决问题。

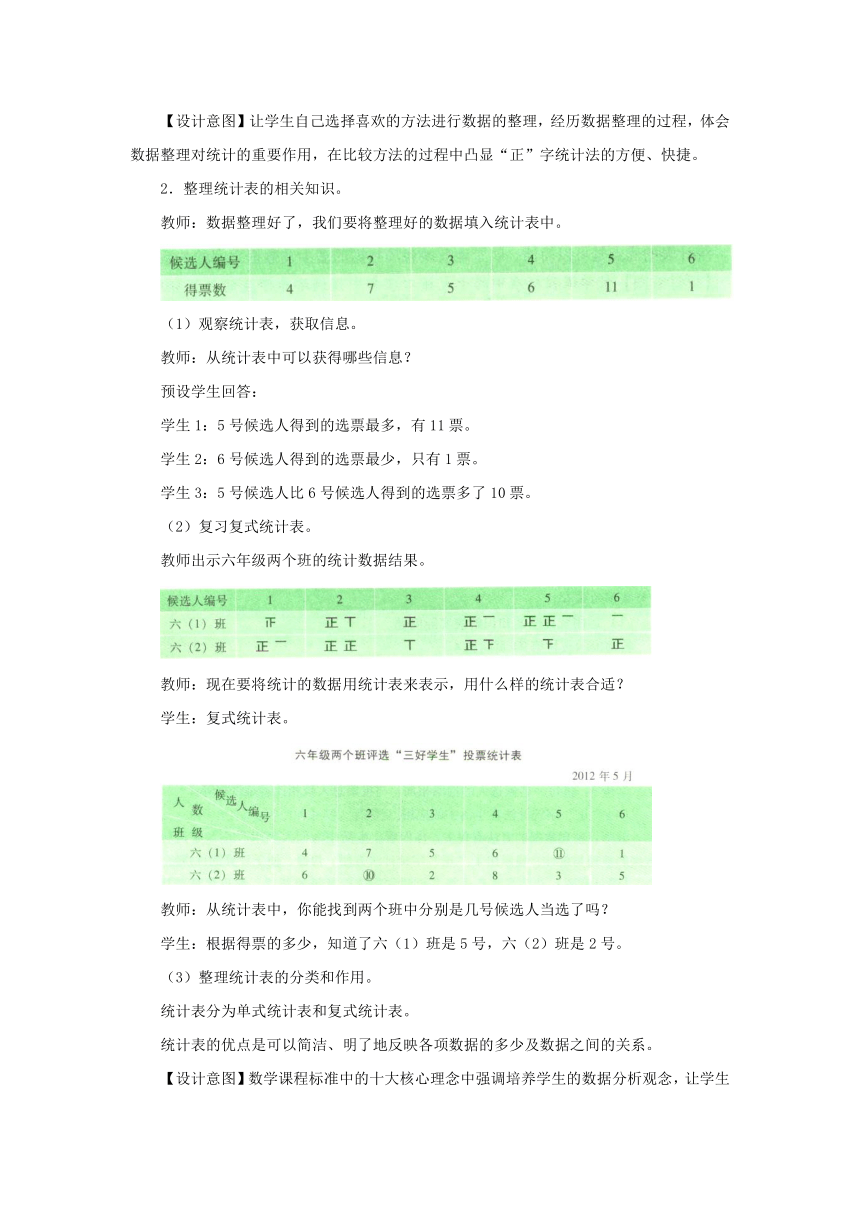

教师:这是一幅复式折线统计图,统计的是2007~2011年北京市和天津市的“蓝天”天数。

教师:请同学们观察图说一说,从统计图中可以获得哪些信息?由此你想到了什么?

学生1:我找到了两条折线的最高点,知道了天津市蓝天天数最多是322天,北京市最多是286天。想到北京市机动车太多,每日排放的尾气对空气质量有影响,所以北京市的蓝天天数少。

学生2:我观察到表示北京市蓝天天数的各点都在天津市的下方,知道了北京市的蓝天天数每年都比天津市少。北京市工厂多,每日排放工业废气、废水多,影响空气质量,所以北京市的蓝天天数少。

学生3:天津市的蓝天天数变化比较平稳,其中2008~2009年呈下降趋势。天津市的空气污染比较轻。

学生4:北京市的蓝天天数整体呈上升趋势,2010~2011年没有变化。北京市的空气质量在好转。

教师小结:你们通过认真观察图获取了有价值的信息,通过分析数据,对两座城市的空气质量做出了正确的判断。

【设计意图】课标中强调的数据分析观念,首先表现在学生能否从图或表中提取有价值的信息,并能分析数据和做出正确的判断。因此,选用了生活中具有代表意义的表示两座城市蓝天天数的折线统计图作为例图让学生观察分析,培养学生获取信息,分析数据,做出正确判断的能力。

教师:对提高北京市空气质量你有哪些好的建议?

学生1:发展太阳能等无污染新能源,减少工业废弃物的排放。

学生2:垃圾分类处理,变废为宝。

学生3:提倡绿色环保出行,少开车,减少尾气排放。

学生4:多种树,绿化环境,改善空气质量。

教师:你能预测2012年北京的蓝天天数吗?

学生1:我根据图中北京蓝天天数整体变化呈上升趋势,预测2012年还会增加,估计是300天。

学生2:我预测2012年北京蓝天天数不变,因为北京改善空气质量也需要时间。

学生3:我认为会降低一些,估计是280天,因为北京虽然在治理环境污染,着力增加蓝天天数,可是北京周边有些地方空气质量非常差,还是会影响到北京,所以我想会下降。

教师小结:你们的预测都有一定的道理,三种预测都有可能发生,要想预测得更加准确,既要根据图中提供的信息,同时还要根据当时的具体情况。

教师:同学们,当遇到问题时,通过获取信息,分析数据,可以帮助我们做出正确的判断,找到问题解决的方法,这就是统计的意义。

【设计意图】课标中强调的数据分析观念中重要的一个环节就是要引导学生提出建议,并能进行合理的预测。学生通过对统计图的分析和自己的生活经验,对改善北京市的空气质量提出了符合北京实际情况的建议,并进行了合理的预测,这既培养了学生的统计观念,也让学生体会到了统计在生活中的应用。

(三)巩固与提高

1.完成教材第96页第3题。

2.学校从2010年寒假开始,开展了诵读“弟子规”的活动。同学们根据不同的统计要求得到了三组数据,你能将它们绘制成合适的统计图吗?

数据一:

六(1)班:35人,六(2)班:38人,六(3)班:32人,六(4)班:40人

要求:在统计图中清楚地看出数量的多少。

数据二:六年级共160人。

六(1)班:35人,六(2)班:38人,六(3)班:32人,六(4)班:40人

要求:在统计图中反映各班人数占总人数的百分数。

数据三:

2010年:1035人,2011年:1042人

2012年:1136人,2013年:1240人

教学内容:教科书第92~96页的内容。

教学目标:

1.收集统计在生活中应用的例子,整理收集数据的方法,在解决问题的过程中,整理所学习的统计量和统计图,能用自己的语言描述各种统计图的特点。

2.经历收集数据、整理数据和分析数据、运用数据描述信息、做出推断、预测的过程,体会统计在实际生活中的应用,在运用统计知识、解决实际问题的过程中,发展数据分析观念。

教学重点:

1.通过复习与整理,经历收集数据、整理数据、分析数据、解决问题的过程,发展数据分析观念。

2.能够根据统计图提供的具体信息,做出正确的判断和简单的预测。

教学难点:

1.能根据实际问题选择统计图,能用自己的语言描述各种统计图的特点。

2.综合运用统计知识,准确提取信息,正确解释统计结果。

教学准备:课件。

教学过程:

(一)回顾与整理

1.提出问题。

教师:通过学习统计的知识与方法,你有哪些收获?

学生1:可以用调查、实验、测量的方法收集数据。

学生2:可以用分类的方法整理数据。

学生3:我会用统计图形象、直观地表示数据。

学生4:遇到问题时,通过收集、整理、分析数据,可以帮助我们做出正确的判断。

2.揭示课题。

教师:你们有这么多收获,我们一起来复习有关统计的知识吧!

【设计意图】复习课的目的在于让学生将所学的知识系统化,课的开始让学生整理有关统计的知识,唤起学生对旧知的记忆,凸显复习课的目的和复习内容。

(二)整理与复习

1.数据的整理。

(1)出示生活中的事例,引发思考。

教师:同学们,六(1)班准备从6名候选人中选出一名市级三好学生,怎么办?

学生通过讨论与交流后,解决步骤如下:

①先将6名候选人编号。

②由剩余34位同学投票。

③进行数据的整理。

④填写统计表。

(2)自主整理,展示各种整理数据的方法。

①出示34位同学的选票,选用自己喜欢的统计方法进行数据整理。

②展示学生运用不同的方法记录统计结果。

a.用符号统计。

每一个“√”表示一张选票,有几个“√”就表示得几票。用△、口……都可以整理数据。

6.用“正”字统计。

一个正字有5笔,所以一个正字表示有5票。

(3)对整理的数据进行检查、复核。

教师:怎样证明自己的统计结果是正确的呢?

学生1:可以用同样的方法再统计一次,比较两次统计的结果是否相同。

学生2:可以换一种方法再统计一次,比较两次统计的结果是否相同。

学生3:将每一名候选人的选票相加,与投票总人数相比看是否相等。

(4)“正”字统计法在生活中的应用。

教师:整理数据的方法有很多,你们看,生活中人们大多用“正”字进行数据的整理与统计,显示出了“正”字统计法方便、快捷、便于计算的优点。

【设计意图】让学生自己选择喜欢的方法进行数据的整理,经历数据整理的过程,体会数据整理对统计的重要作用,在比较方法的过程中凸显“正”字统计法的方便、快捷。

2.整理统计表的相关知识。

教师:数据整理好了,我们要将整理好的数据填入统计表中。

(1)观察统计表,获取信息。

教师:从统计表中可以获得哪些信息?

预设学生回答:

学生1:5号候选人得到的选票最多,有11票。

学生2:6号候选人得到的选票最少,只有1票。

学生3:5号候选人比6号候选人得到的选票多了10票。

(2)复习复式统计表。

教师出示六年级两个班的统计数据结果。

教师:现在要将统计的数据用统计表来表示,用什么样的统计表合适?

学生:复式统计表。

教师:从统计表中,你能找到两个班中分别是几号候选人当选了吗?

学生:根据得票的多少,知道了六(1)班是5号,六(2)班是2号。

(3)整理统计表的分类和作用。

统计表分为单式统计表和复式统计表。

统计表的优点是可以简洁、明了地反映各项数据的多少及数据之间的关系。

【设计意图】数学课程标准中的十大核心理念中强调培养学生的数据分析观念,让学生从统计图或统计表中获取有价值的信息是培养学生数据分析观念的基础。只有提高学生读取信息的能力,才能提高学生分析数据、准确做出判断和预测能力。因此,应重视训练学生从统计表或统计图中获取信息,并使学生不断经历这种获取信息、解决问题的过程。

3.复习统计图的相关知识

教师:同学们,你们通过对统计图知识的梳理,有什么收获吗?

学生1:我知道统计图有三种。

学生2:我知道各种统计图的特征。

学生3:我知道各种统计图的优点。

学生4:我学会了画统计图。

【设计意图】对统计图知识的整理,让学生在课前以小组的形式完成,课上汇报,为学生搭设展示自己的平台,使学生获得积极的情感体验,从而树立学好数学的信心。

(1)运用统计图的知识解决实际问题。

教师出示教材第94页问题4。

教师:如果用统计图表示每组数据,分别选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

教师(出示问题4第一张统计表,见下图):同学们,观察下面的统计表,

你认为选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

学生:这张统计表反映的是各种树木棵数占总棵数的百分数,扇形统计图可以清楚地表示各部分量与总数量之间的关系,所以我选用扇形统计图。在扇形统计图中,圆的面积表示总数量,每个扇形的面积表示各部分数量。具体的树木种植情况统计图如下所示:

教师(出示问题4第二张统计表,见下图):接着我们来看下一个问题,观察下面的统计表,你认为选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

学生:这张统计表反映的是五、六年级学生喜欢各种球类项目的人数情况,选用复式条形统计图可以清楚地反映出数量的多少,便于进行数据之间的比较。在条形统计图中用直条的长短表示数量的多少。具体的统计图如下所示:

教师(出示问题4第1张统计表,见下图):我们继续看下面的统计表,观察下面的统计表,你认为选择哪种统计图比较合适?说说你的理由。

学生:这张统计表反映的是学校图书馆从2008年到2012年购买图书的变化情况,折线统计图能表示数量增减变化的趋势,因此选用折线统计图。在折线统计图中用点的高低表示数量的多少,用折线表示数量增减变化的趋势。具体的购买图书情况统计图如下所示。

教师小结:由于每一种统计图的优点不同,在选用统计图时,要根据不同的统计目的绘制合适的统计图表示数据。

【设计意图】通过具体的生活事例,引导学生复习三种统计图的特征和优点,采用图与表结合的形式呈现给学生,让学生根据统计图不同的优点和统计表中的不同数据,选择合适的统计图,凸显用统计图表示数据的优势。教学中以学生为主体,将话语权还给学生,让学生充分阐述理由,培养学生的语言表达能力。

(2)根据统计图获取信息,解决问题。

教师:这是一幅复式折线统计图,统计的是2007~2011年北京市和天津市的“蓝天”天数。

教师:请同学们观察图说一说,从统计图中可以获得哪些信息?由此你想到了什么?

学生1:我找到了两条折线的最高点,知道了天津市蓝天天数最多是322天,北京市最多是286天。想到北京市机动车太多,每日排放的尾气对空气质量有影响,所以北京市的蓝天天数少。

学生2:我观察到表示北京市蓝天天数的各点都在天津市的下方,知道了北京市的蓝天天数每年都比天津市少。北京市工厂多,每日排放工业废气、废水多,影响空气质量,所以北京市的蓝天天数少。

学生3:天津市的蓝天天数变化比较平稳,其中2008~2009年呈下降趋势。天津市的空气污染比较轻。

学生4:北京市的蓝天天数整体呈上升趋势,2010~2011年没有变化。北京市的空气质量在好转。

教师小结:你们通过认真观察图获取了有价值的信息,通过分析数据,对两座城市的空气质量做出了正确的判断。

【设计意图】课标中强调的数据分析观念,首先表现在学生能否从图或表中提取有价值的信息,并能分析数据和做出正确的判断。因此,选用了生活中具有代表意义的表示两座城市蓝天天数的折线统计图作为例图让学生观察分析,培养学生获取信息,分析数据,做出正确判断的能力。

教师:对提高北京市空气质量你有哪些好的建议?

学生1:发展太阳能等无污染新能源,减少工业废弃物的排放。

学生2:垃圾分类处理,变废为宝。

学生3:提倡绿色环保出行,少开车,减少尾气排放。

学生4:多种树,绿化环境,改善空气质量。

教师:你能预测2012年北京的蓝天天数吗?

学生1:我根据图中北京蓝天天数整体变化呈上升趋势,预测2012年还会增加,估计是300天。

学生2:我预测2012年北京蓝天天数不变,因为北京改善空气质量也需要时间。

学生3:我认为会降低一些,估计是280天,因为北京虽然在治理环境污染,着力增加蓝天天数,可是北京周边有些地方空气质量非常差,还是会影响到北京,所以我想会下降。

教师小结:你们的预测都有一定的道理,三种预测都有可能发生,要想预测得更加准确,既要根据图中提供的信息,同时还要根据当时的具体情况。

教师:同学们,当遇到问题时,通过获取信息,分析数据,可以帮助我们做出正确的判断,找到问题解决的方法,这就是统计的意义。

【设计意图】课标中强调的数据分析观念中重要的一个环节就是要引导学生提出建议,并能进行合理的预测。学生通过对统计图的分析和自己的生活经验,对改善北京市的空气质量提出了符合北京实际情况的建议,并进行了合理的预测,这既培养了学生的统计观念,也让学生体会到了统计在生活中的应用。

(三)巩固与提高

1.完成教材第96页第3题。

2.学校从2010年寒假开始,开展了诵读“弟子规”的活动。同学们根据不同的统计要求得到了三组数据,你能将它们绘制成合适的统计图吗?

数据一:

六(1)班:35人,六(2)班:38人,六(3)班:32人,六(4)班:40人

要求:在统计图中清楚地看出数量的多少。

数据二:六年级共160人。

六(1)班:35人,六(2)班:38人,六(3)班:32人,六(4)班:40人

要求:在统计图中反映各班人数占总人数的百分数。

数据三:

2010年:1035人,2011年:1042人

2012年:1136人,2013年:1240人