六年级数学下册教案2.1《比的意义》教学设计-北京版

文档属性

| 名称 | 六年级数学下册教案2.1《比的意义》教学设计-北京版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 593.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-17 08:47:56 | ||

图片预览

文档简介

2.1《比的意义》教学设计

教学内容:教科书第21~22页的内容。

教学目标:

1.知识与技能:经历从具体情境中抽象出“比”的过程,理解“比”的意义,感知“比”的概念。

2.过程与方法:能利用“比”的知识解释一些简单的生活问题,感受“比”在生活中的存在。

3.情感态度与价值观:体会“比”的思想在生活中的广泛应用,感受数学与生活的联系,激发学生学习数学的热情。

教学重点:经历从具体情境中抽象出“比”的过程,理解“比”的意义,感知“比”的概念。

教学难点:通过丰富的事例,发展、拓宽学生对“比”的意义及应用价值的认识。

教学准备:课件。

教学过程:

(一)出示情境图,启发谈话

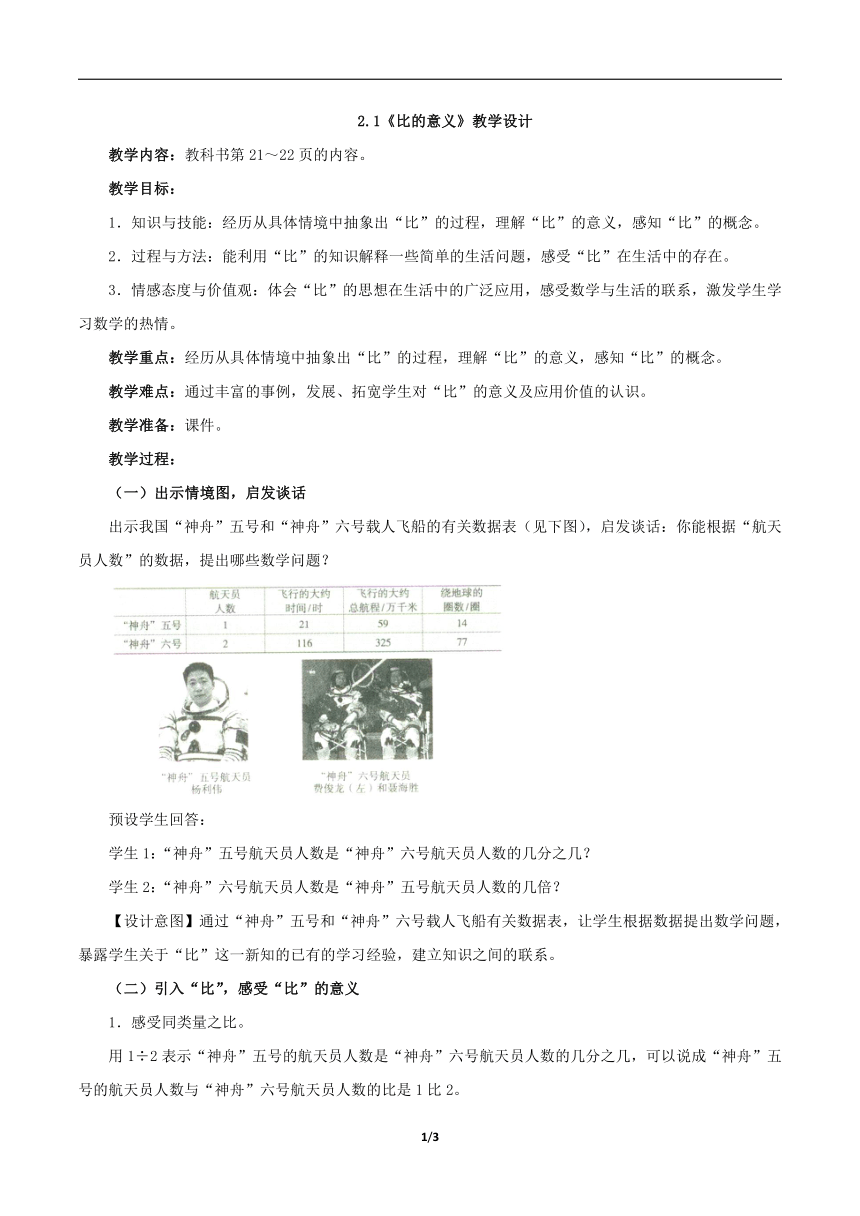

出示我国“神舟”五号和“神舟”六号载人飞船的有关数据表(见下图),启发谈话:你能根据“航天员人数”的数据,提出哪些数学问题?

预设学生回答:

学生1:“神舟”五号航天员人数是“神舟”六号航天员人数的几分之几?

学生2:“神舟”六号航天员人数是“神舟”五号航天员人数的几倍?

【设计意图】通过“神舟”五号和“神舟”六号载人飞船有关数据表,让学生根据数据提出数学问题,暴露学生关于“比”这一新知的已有的学习经验,建立知识之间的联系。

(二)引入“比”,感受“比”的意义

1.感受同类量之比。

用1÷2表示“神舟”五号的航天员人数是“神舟”六号航天员人数的几分之几,可以说成“神舟”五号的航天员人数与“神舟”六号航天员人数的比是1比2。

用2÷1表示“神舟”六号的航天员人数是“神舟”五号航天员人数的几倍,可以说成“神舟”六号的航天员人数与“神舟”五号航天员人数的比是2比1。

学生汇报:这里的1人和2人都表示人数,相比的两个量是同类量的比。

2.感受不同类量之比。

引导学生根据表中信息“飞行的大约时间”“绕地球的圈数”,提出数学问题。

预设学生回答:“神舟”五号飞船大约多长时间绕地球一圈?

教师提问:①题目中有哪几个量?求什么?怎样求?

②这两个量间的关系用比怎样表示?

预设学生回答:用21÷14,也可以说是“神舟”五号飞船飞行的大约时间与绕地球圈数的比是21比14。

教师小结:这里的两个量的比是不同类量的比,不同类量的比可以表示一个新的量。注意引导学生弄清谁与谁比,比的结果、意义不同。

3.归纳总结,揭示概念。

引导学生观察板书,讨论什么叫比。(板书:两个数相除又叫作两个数的比。)

引导学生思考并讨论:①比的读法和写法。②比各部分的名称是什么。③怎样求一个比的比值。

【设计意图】通过“神舟”五号飞船和“神舟”六号飞船的同类量和不同类量的数据相比较的关系,使学生感受同类量和不同类量之间的比,对两个数量进行比较表示两个数量间的倍比关系,感受理解比的意义。

(三)生活实例,丰富感知

让学生说一说在生活中应用比的例子,如:地图中、模型中、球场比分,

然后教师出示一组生活中用比表示关系的实例。

1.猜一猜——埃菲尔铁塔与模型。

教师先后出示两幅埃菲尔铁塔的图片,让学生猜一猜这是哪儿。在此基础上,出示完整的照片,学生惊奇地发现,和人一比,第二幅图中的塔更高大。

2.比一比、画一画——4:3和16:9。

首先让学生说说对4:3和16:9的理解。通过比较,使学生理解存在于图形中的比。

然后,让学生画4:3和16:9的长方形,通过直观操作再次感知图形中的比。

3.说一说、想一想——说明书和广告语。

教师出示“84消毒液”说明书、“活力28”洗衣粉的广告语,让学生说一说他们是怎么理解说明书中的这些比的,从而使学生体会比在生活中的广泛应用。

然后,通过小组交流的方式重点处理“活力28”洗衣粉的广告语,使学生体会同样是1:4,它却能从不同的角度说明自己产品的优势。

4.课件出示练习,渗透不同类量的比。

(1)2杯香蕉原汁加3杯牛奶可以做成好喝的奶昔。

(2)居里夫人提炼1克镭用了8吨沥青。

(3)马拉松选手跑40千米,大约需2时。

【设计意图】通过以上三个素材,渗透有关比的数学价值,在找比的过程中,体会比不仅可以表示同类量的关系,也可以表示不同类量的关系,为后续学习揭示比的数学概念奠定基础。

5.多个数量的连比。

黑火药为中国古代四大发明之一。黑火药是由硝酸钾、硫黄和炭等组成的混合火药。10世纪中国《武经总要》所载三者配比为50:25:6.25(其他为18.75)。

【设计意图】使学生体会多个数量之间的关系也可以用比来表示。

6.黄金分割和圆周率。

黄金分割,可以让学生感受比在建筑、设计、规划方案中巨大的美学价值。

圆周率,使学生体会比在数学发展史上的巨大作用。

【设计意图】通过探究生活中同类量的比和不同类量之间的比,进一步感受两数量间的倍比关系,进一步理解比的意义。在交流中让学生从更广泛的层次感受到比的价值。

(四)回顾提升,全课小结

这节课你最愉快的体验是什么?

3/3