《屈原(节选)》精品习题课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 《屈原(节选)》精品习题课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-16 22:27:54 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

17 屈原(节选)

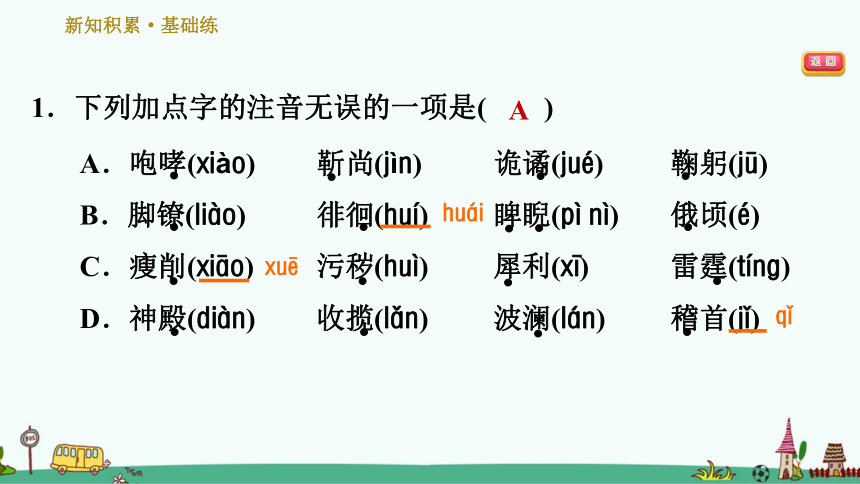

A.咆哮(xiào) 靳尚(jìn) 诡谲(jué) 鞠躬(jū)

B.脚镣(liào) 徘徊(huí) 睥睨(pì nì) 俄顷(é)

C.瘦削(xiāo) 污秽(huì) 犀利(xī) 雷霆(tíng)

D.神殿(diàn) 收揽(lǎn) 波澜(lán) 稽首(jǐ)

1.下列加点字的注音无误的一项是( )

?

?

A

huái

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

xuē

qǐ

C

“入木三分”形容书法极有笔力,现多比喻分析问题很深刻,句子说的是演技,属于对象误用。

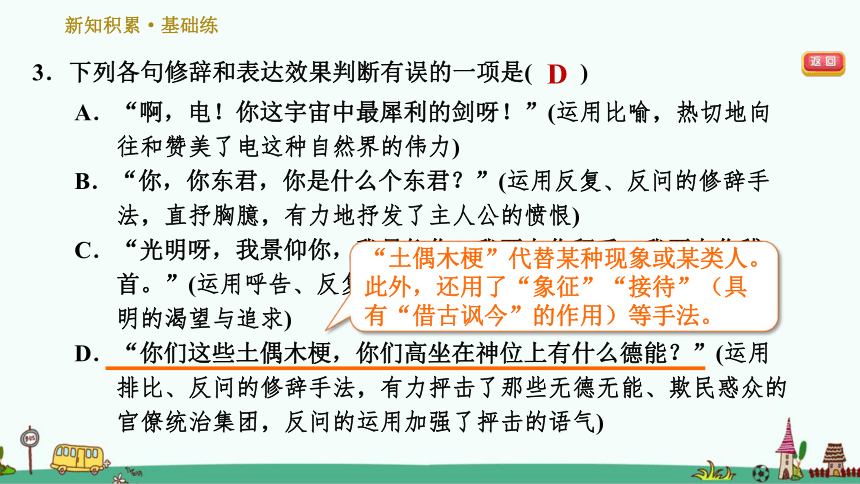

3.下列各句修辞和表达效果判断有误的一项是( )

A.“啊,电!你这宇宙中最犀利的剑呀!”(运用比喻,热切地向往和赞美了电这种自然界的伟力)

B.“你,你东君,你是什么个东君?”(运用反复、反问的修辞手法,直抒胸臆,有力地抒发了主人公的愤恨)

C.“光明呀,我景仰你,我景仰你,我要向你拜手,我要向你稽首。”(运用呼告、反复的修辞手法,有力地表现了主人公对光明的渴望与追求)

D.“你们这些土偶木梗,你们高坐在神位上有什么德能?”(运用排比、反问的修辞手法,有力抨击了那些无德无能、欺民惑众的官僚统治集团,反问的运用加强了抨击的语气)

D

“土偶木梗”代替某种现象或某类人。此外,还用了“象征”“接待”(具有“借古讽今”的作用)等手法。

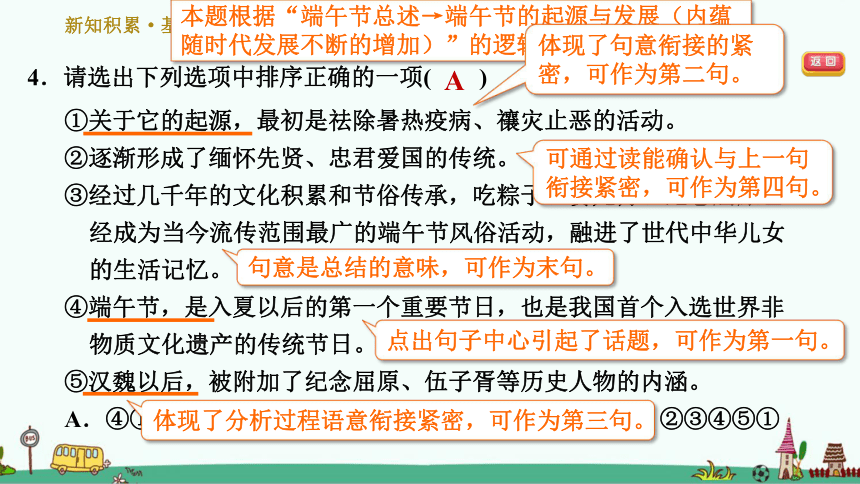

4.请选出下列选项中排序正确的一项( )

①关于它的起源,最初是祛除暑热疫病、禳灾止恶的活动。

②逐渐形成了缅怀先贤、忠君爱国的传统。

③经过几千年的文化积累和节俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午节风俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏以后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤汉魏以后,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①⑤②③ B.⑤②③④① C.④①②⑤③ D.②③④⑤①

A

本题根据“端午节总述→端午节的起源与发展(内蕴随时代发展不断的增加)”的逻辑顺序来进行判断。

体现了句意衔接的紧密,可作为第二句。

点出句子中心引起了话题,可作为第一句。

体现了分析过程语意衔接紧密,可作为第三句。

可通过读能确认与上一句衔接紧密,可作为第四句。

句意是总结的意味,可作为末句。

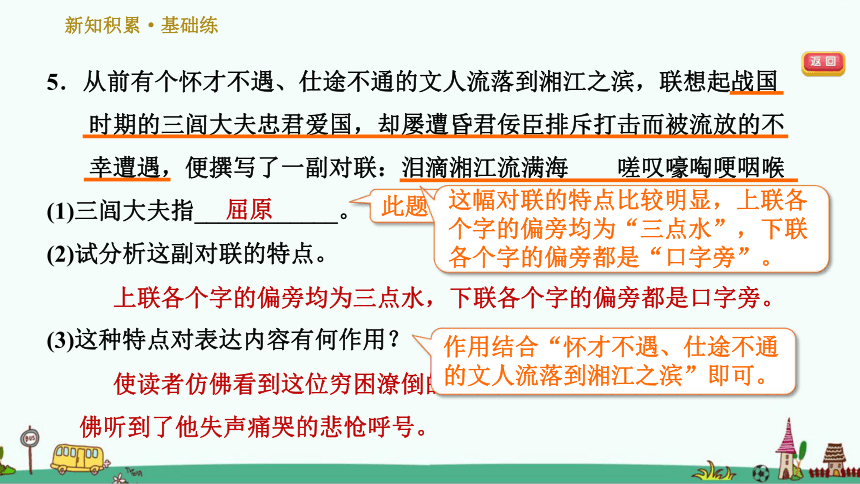

5.从前有个怀才不遇、仕途不通的文人流落到湘江之滨,联想起战国时期的三闾大夫忠君爱国,却屡遭昏君佞臣排斥打击而被流放的不幸遭遇,便撰写了一副对联:泪滴湘江流满海 嗟叹嚎啕哽咽喉

(1)三闾大夫指____________。

(2)试分析这副对联的特点。

(3)这种特点对表达内容有何作用?

上联各个字的偏旁均为三点水,下联各个字的偏旁都是口字旁。

使读者仿佛看到这位穷困潦倒的落魄文人泪流满面的形象,又仿佛听到了他失声痛哭的悲怆呼号。

屈原

此题考查文学常识。

这幅对联的特点比较明显,上联各个字的偏旁均为“三点水”,下联各个字的偏旁都是“口字旁”。

作用结合“怀才不遇、仕途不通的文人流落到湘江之滨”即可。

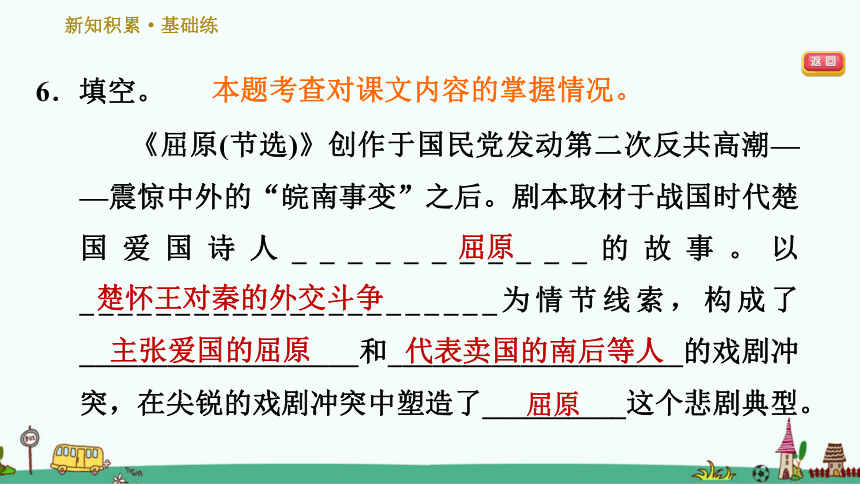

6.填空。

《屈原(节选)》创作于国民党发动第二次反共高潮——震惊中外的“皖南事变”之后。剧本取材于战国时代楚国爱国诗人___________的故事。以______________________为情节线索,构成了___________________和____________________的戏剧冲突,在尖锐的戏剧冲突中塑造了__________这个悲剧典型。

本题考查对课文内容的掌握情况。

屈原

屈原

楚怀王对秦的外交斗争

主张爱国的屈原

代表卖国的南后等人

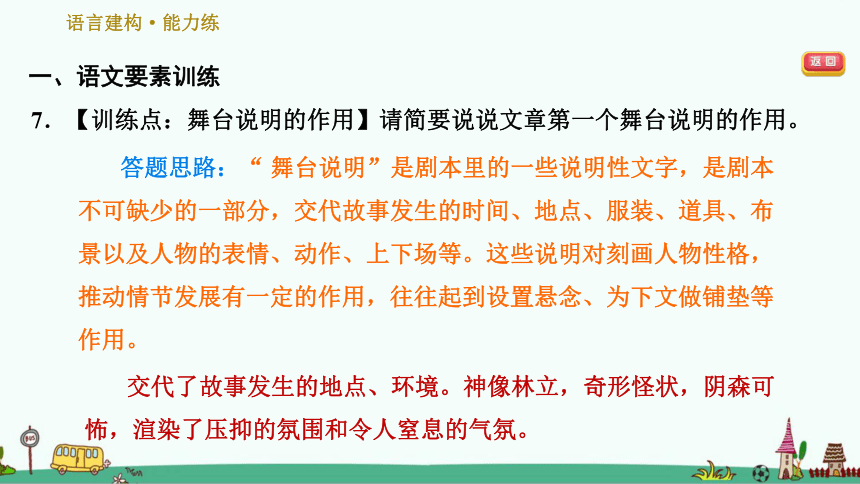

7.【训练点:舞台说明的作用】请简要说说文章第一个舞台说明的作用。

一、语文要素训练

答题思路:“ 舞台说明”是剧本里的一些说明性文字,是剧本不可缺少的一部分,交代故事发生的时间、地点、服装、道具、布景以及人物的表情、动作、上下场等。这些说明对刻画人物性格,推动情节发展有一定的作用,往往起到设置悬念、为下文做铺垫等作用。

交代了故事发生的地点、环境。神像林立,奇形怪状,阴森可怖,渲染了压抑的氛围和令人窒息的气氛。

8.【训练点:独白】与以往课文相比,这篇文章在形式上有什么特点?

本题考查本文的特点,结合所学可知,这篇文章在形式上的特点是:大部分是屈原的内心独白。

大部分是屈原的内心独白。

阅读课文“屈原手足已戴刑具……毁灭,毁灭,毁灭呀”,回答问题。

9.选文前那一小段文字在剧本中属于什么?它有什么作用?

二、精段品读

作用:交代剧情发生的场景及人物的动作、神态等,以推动剧情的发展。

舞台说明;交代剧情发生的场景及人物的动作、神态等,以推动剧情的发展。

舞台说明

10.本文中和高尔基的散文诗《海燕》中,都写了雷电,但两者的象征意义不同。关于象征意义以下说法正确的一项是( )

A.民族心理不同。俄国与中国的国情不同,高尔基用雷电象征正义的力量,郭沫若则用它象征黑暗势力。

B.象征体与本体之间的联系并不是一成不变的,象征体的特征也不是单一的。作品的题材、主题、作家的写作角度不同,象征体的象征意义便可以随之不同。

C.标题不同,主题也不同。高尔基歌颂的是海燕,对立面自然是雷电,郭沫若则是直接歌颂雷电。

D.时代不同。高尔基写《海燕》是在1905年,而郭沫若写《屈原》则是在1942年。

B

错误

错误,作者是通过雷电所表现的恶劣环境来衬托海燕。

外国作家和中国作家不能比较时代。

11.选文运用了哪几种修辞手法,来增强语句的气势和情感色彩,以达到最大限度的抒情效果?试举例说明。(说出两种即可)

本题考查修辞手法的判断与作用分析。结合文中具体句子进行分析。这篇文章善用拟人、反复、排比等修辞,从文中找出例句后具体分析每种修辞的作用。

示例:运用夸张的修辞手法,让屈原凭借暴风、怒雷、闪电的翅膀,展开美好的幻想,飞向光明的境地,凭借它们的力量,毁灭一切黑暗。运用拟人兼呼告的修辞,还有反复、排比,使独白既最直接最有力地表达了爱和憎的感情,又具有诗的形式美,朗朗上口,铿锵有力。如“风!你咆哮吧!咆哮吧!”“你们风,你们雷,你们电”“啊,电!你这宇宙中最犀利的剑呀!”

12.结合本文的简介进行联想和想象,描写屈原吟咏选文内容时的环境。

本题考查对课文内容的理解。

示例:①午夜已经过去,黎明尚未到来;②郑詹尹准备执行南后毒死屈原、纵火焚尸的密令;③东皇太一庙神像林立,阴森恐怖;④雷电交加,狂风大作;⑤屈原的肉体和精神受到严重伤害,光明与黑暗在殊死搏斗。

13.屈原说:“我的吃亏处,便是大家都醉而我偏不醉。”这表现了他的什么性格?

三、拓展阅读

坚强、不屈服,不与统治者同流合污。

“醉”在这里可以理解为“屈服,同流合污”。

14.“张仪说我是疯子,大家也就说我是疯子”反映了当时的什么社会现实?

结合当时人们随波逐流的特点作答。

人们惧怕权势,随声附和,黑白不分,是非不辨。

15.“我们的祖国被人出卖了,我真不忍心活着看见它会遭遇到的悲惨的前途啊。”这句话表现了屈原什么思想感情?

解答此题根据对屈原的了解以及句子中“不忍心”分析其爱国情怀作答即可。

忧国忧民,热爱祖国。

16.“大家都不想活的时候,生命的力量是会爆发的。”这句话有什么含义?

注意“生命的力量”可理解为“新生力量”;“爆发”则表示要来临的意思;“不想活”可理解为灭亡;由此分析作答。

暗示了黑暗之后的新生力量终要到来,腐朽没落的社会终将灭亡。

17.写出屈原的两句有名的诗。

开放性试题,只要写出屈原的两句有名诗句即可。

示例:路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。

18.在端午节来临之际,班级准备编写一期《端午风俗》的黑板报,特向全班同学征稿。有一位同学收集了下面四方面的材料:

A.“屈原怒投汨罗江”的历史故事。

B.“嫦娥奔月”“牛郎织女”的古老传说。

C.“幸福小区家庭包粽子大赛”“五月五龙舟竞渡”的新闻报道图片。

D.唐“九子粽”、宋“蜜饯粽”、元“箬叶粽”、明“芦叶粽”、清“火腿粽”的介绍。

(1)如果要在上面四项中删除一项,你会删去哪一项?为什么?

B项。因为它们和端午节没什么关系。

和端午节主题没什么关系。

(2)请分别说明保留另外三项材料的理由。

(3)请你为黑板报写一则“编后语”,要求阐明编写意图。

示例:A项,端午节的起源,过节的意义;C项,当代端午节的节日活动;D项,历代端午节的节日美食。

示例:我国有许多诸如端午节这样的传统节日,我们要关注节日风俗,传承节日文化。愿大家过一个有意义的端午节。

理由出示合理即可。

突出主题,语言简明即可。

19.本文成功地运用了借古讽今的写作手法,请你在学过的诗词中找一首运用借古讽今写作手法的诗词加以赏析,200字左右。

本题考查诗词鉴赏。从学过的诗词中找一首运用借古讽今写作手法的诗词加以赏析。结合诗词创作背景和诗人的经历等方面分析。

例文:杜牧的《泊秦淮》,这首诗运用了借古讽今的写作手法,是诗人夜泊秦淮时触景感怀之作。首句写景,“烟”“水”“月”“沙”由两个“笼”字联系起来,融合成一幅朦胧冷清的水色夜景。后两句由一曲《后庭花》引发无限感慨,“商女不知亡国恨”一句讽刺了不以国事为重、整日花天酒地的达官贵人,即醉生梦死的统治者。“犹唱”二字将历史、现实巧妙地联系在一起,伤时之痛,委婉深沉。本诗情景交融,朦胧的景色与诗人心中的万千感慨和谐统一。

17 屈原(节选)

A.咆哮(xiào) 靳尚(jìn) 诡谲(jué) 鞠躬(jū)

B.脚镣(liào) 徘徊(huí) 睥睨(pì nì) 俄顷(é)

C.瘦削(xiāo) 污秽(huì) 犀利(xī) 雷霆(tíng)

D.神殿(diàn) 收揽(lǎn) 波澜(lán) 稽首(jǐ)

1.下列加点字的注音无误的一项是( )

?

?

A

huái

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

xuē

qǐ

C

“入木三分”形容书法极有笔力,现多比喻分析问题很深刻,句子说的是演技,属于对象误用。

3.下列各句修辞和表达效果判断有误的一项是( )

A.“啊,电!你这宇宙中最犀利的剑呀!”(运用比喻,热切地向往和赞美了电这种自然界的伟力)

B.“你,你东君,你是什么个东君?”(运用反复、反问的修辞手法,直抒胸臆,有力地抒发了主人公的愤恨)

C.“光明呀,我景仰你,我景仰你,我要向你拜手,我要向你稽首。”(运用呼告、反复的修辞手法,有力地表现了主人公对光明的渴望与追求)

D.“你们这些土偶木梗,你们高坐在神位上有什么德能?”(运用排比、反问的修辞手法,有力抨击了那些无德无能、欺民惑众的官僚统治集团,反问的运用加强了抨击的语气)

D

“土偶木梗”代替某种现象或某类人。此外,还用了“象征”“接待”(具有“借古讽今”的作用)等手法。

4.请选出下列选项中排序正确的一项( )

①关于它的起源,最初是祛除暑热疫病、禳灾止恶的活动。

②逐渐形成了缅怀先贤、忠君爱国的传统。

③经过几千年的文化积累和节俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午节风俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏以后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤汉魏以后,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①⑤②③ B.⑤②③④① C.④①②⑤③ D.②③④⑤①

A

本题根据“端午节总述→端午节的起源与发展(内蕴随时代发展不断的增加)”的逻辑顺序来进行判断。

体现了句意衔接的紧密,可作为第二句。

点出句子中心引起了话题,可作为第一句。

体现了分析过程语意衔接紧密,可作为第三句。

可通过读能确认与上一句衔接紧密,可作为第四句。

句意是总结的意味,可作为末句。

5.从前有个怀才不遇、仕途不通的文人流落到湘江之滨,联想起战国时期的三闾大夫忠君爱国,却屡遭昏君佞臣排斥打击而被流放的不幸遭遇,便撰写了一副对联:泪滴湘江流满海 嗟叹嚎啕哽咽喉

(1)三闾大夫指____________。

(2)试分析这副对联的特点。

(3)这种特点对表达内容有何作用?

上联各个字的偏旁均为三点水,下联各个字的偏旁都是口字旁。

使读者仿佛看到这位穷困潦倒的落魄文人泪流满面的形象,又仿佛听到了他失声痛哭的悲怆呼号。

屈原

此题考查文学常识。

这幅对联的特点比较明显,上联各个字的偏旁均为“三点水”,下联各个字的偏旁都是“口字旁”。

作用结合“怀才不遇、仕途不通的文人流落到湘江之滨”即可。

6.填空。

《屈原(节选)》创作于国民党发动第二次反共高潮——震惊中外的“皖南事变”之后。剧本取材于战国时代楚国爱国诗人___________的故事。以______________________为情节线索,构成了___________________和____________________的戏剧冲突,在尖锐的戏剧冲突中塑造了__________这个悲剧典型。

本题考查对课文内容的掌握情况。

屈原

屈原

楚怀王对秦的外交斗争

主张爱国的屈原

代表卖国的南后等人

7.【训练点:舞台说明的作用】请简要说说文章第一个舞台说明的作用。

一、语文要素训练

答题思路:“ 舞台说明”是剧本里的一些说明性文字,是剧本不可缺少的一部分,交代故事发生的时间、地点、服装、道具、布景以及人物的表情、动作、上下场等。这些说明对刻画人物性格,推动情节发展有一定的作用,往往起到设置悬念、为下文做铺垫等作用。

交代了故事发生的地点、环境。神像林立,奇形怪状,阴森可怖,渲染了压抑的氛围和令人窒息的气氛。

8.【训练点:独白】与以往课文相比,这篇文章在形式上有什么特点?

本题考查本文的特点,结合所学可知,这篇文章在形式上的特点是:大部分是屈原的内心独白。

大部分是屈原的内心独白。

阅读课文“屈原手足已戴刑具……毁灭,毁灭,毁灭呀”,回答问题。

9.选文前那一小段文字在剧本中属于什么?它有什么作用?

二、精段品读

作用:交代剧情发生的场景及人物的动作、神态等,以推动剧情的发展。

舞台说明;交代剧情发生的场景及人物的动作、神态等,以推动剧情的发展。

舞台说明

10.本文中和高尔基的散文诗《海燕》中,都写了雷电,但两者的象征意义不同。关于象征意义以下说法正确的一项是( )

A.民族心理不同。俄国与中国的国情不同,高尔基用雷电象征正义的力量,郭沫若则用它象征黑暗势力。

B.象征体与本体之间的联系并不是一成不变的,象征体的特征也不是单一的。作品的题材、主题、作家的写作角度不同,象征体的象征意义便可以随之不同。

C.标题不同,主题也不同。高尔基歌颂的是海燕,对立面自然是雷电,郭沫若则是直接歌颂雷电。

D.时代不同。高尔基写《海燕》是在1905年,而郭沫若写《屈原》则是在1942年。

B

错误

错误,作者是通过雷电所表现的恶劣环境来衬托海燕。

外国作家和中国作家不能比较时代。

11.选文运用了哪几种修辞手法,来增强语句的气势和情感色彩,以达到最大限度的抒情效果?试举例说明。(说出两种即可)

本题考查修辞手法的判断与作用分析。结合文中具体句子进行分析。这篇文章善用拟人、反复、排比等修辞,从文中找出例句后具体分析每种修辞的作用。

示例:运用夸张的修辞手法,让屈原凭借暴风、怒雷、闪电的翅膀,展开美好的幻想,飞向光明的境地,凭借它们的力量,毁灭一切黑暗。运用拟人兼呼告的修辞,还有反复、排比,使独白既最直接最有力地表达了爱和憎的感情,又具有诗的形式美,朗朗上口,铿锵有力。如“风!你咆哮吧!咆哮吧!”“你们风,你们雷,你们电”“啊,电!你这宇宙中最犀利的剑呀!”

12.结合本文的简介进行联想和想象,描写屈原吟咏选文内容时的环境。

本题考查对课文内容的理解。

示例:①午夜已经过去,黎明尚未到来;②郑詹尹准备执行南后毒死屈原、纵火焚尸的密令;③东皇太一庙神像林立,阴森恐怖;④雷电交加,狂风大作;⑤屈原的肉体和精神受到严重伤害,光明与黑暗在殊死搏斗。

13.屈原说:“我的吃亏处,便是大家都醉而我偏不醉。”这表现了他的什么性格?

三、拓展阅读

坚强、不屈服,不与统治者同流合污。

“醉”在这里可以理解为“屈服,同流合污”。

14.“张仪说我是疯子,大家也就说我是疯子”反映了当时的什么社会现实?

结合当时人们随波逐流的特点作答。

人们惧怕权势,随声附和,黑白不分,是非不辨。

15.“我们的祖国被人出卖了,我真不忍心活着看见它会遭遇到的悲惨的前途啊。”这句话表现了屈原什么思想感情?

解答此题根据对屈原的了解以及句子中“不忍心”分析其爱国情怀作答即可。

忧国忧民,热爱祖国。

16.“大家都不想活的时候,生命的力量是会爆发的。”这句话有什么含义?

注意“生命的力量”可理解为“新生力量”;“爆发”则表示要来临的意思;“不想活”可理解为灭亡;由此分析作答。

暗示了黑暗之后的新生力量终要到来,腐朽没落的社会终将灭亡。

17.写出屈原的两句有名的诗。

开放性试题,只要写出屈原的两句有名诗句即可。

示例:路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。

18.在端午节来临之际,班级准备编写一期《端午风俗》的黑板报,特向全班同学征稿。有一位同学收集了下面四方面的材料:

A.“屈原怒投汨罗江”的历史故事。

B.“嫦娥奔月”“牛郎织女”的古老传说。

C.“幸福小区家庭包粽子大赛”“五月五龙舟竞渡”的新闻报道图片。

D.唐“九子粽”、宋“蜜饯粽”、元“箬叶粽”、明“芦叶粽”、清“火腿粽”的介绍。

(1)如果要在上面四项中删除一项,你会删去哪一项?为什么?

B项。因为它们和端午节没什么关系。

和端午节主题没什么关系。

(2)请分别说明保留另外三项材料的理由。

(3)请你为黑板报写一则“编后语”,要求阐明编写意图。

示例:A项,端午节的起源,过节的意义;C项,当代端午节的节日活动;D项,历代端午节的节日美食。

示例:我国有许多诸如端午节这样的传统节日,我们要关注节日风俗,传承节日文化。愿大家过一个有意义的端午节。

理由出示合理即可。

突出主题,语言简明即可。

19.本文成功地运用了借古讽今的写作手法,请你在学过的诗词中找一首运用借古讽今写作手法的诗词加以赏析,200字左右。

本题考查诗词鉴赏。从学过的诗词中找一首运用借古讽今写作手法的诗词加以赏析。结合诗词创作背景和诗人的经历等方面分析。

例文:杜牧的《泊秦淮》,这首诗运用了借古讽今的写作手法,是诗人夜泊秦淮时触景感怀之作。首句写景,“烟”“水”“月”“沙”由两个“笼”字联系起来,融合成一幅朦胧冷清的水色夜景。后两句由一曲《后庭花》引发无限感慨,“商女不知亡国恨”一句讽刺了不以国事为重、整日花天酒地的达官贵人,即醉生梦死的统治者。“犹唱”二字将历史、现实巧妙地联系在一起,伤时之痛,委婉深沉。本诗情景交融,朦胧的景色与诗人心中的万千感慨和谐统一。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读