第3课《词二首》课件(长春版九年级下)

文档属性

| 名称 | 第3课《词二首》课件(长春版九年级下) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 739.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-01-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

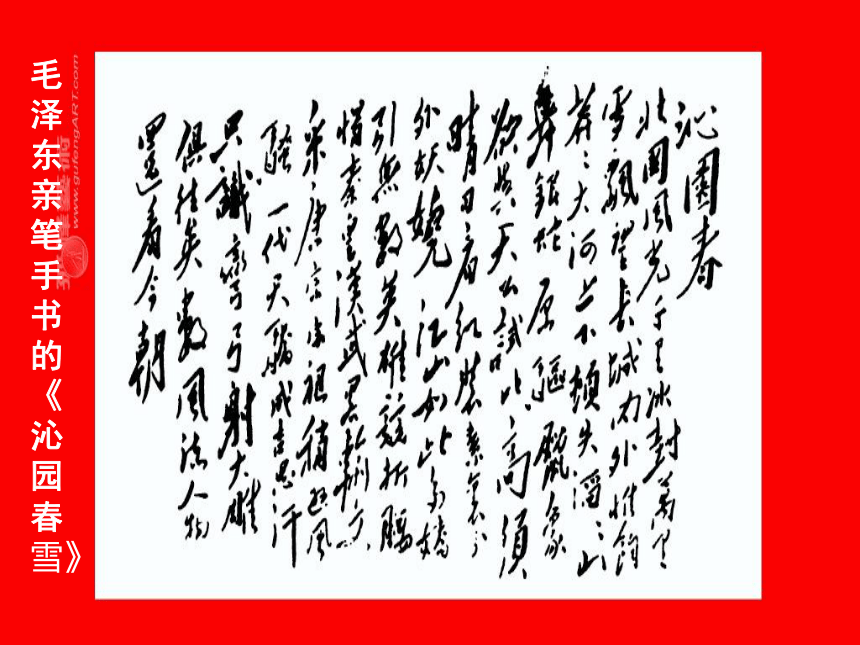

课件33张PPT。—— 毛泽东词两首雪—— 毛泽东沁园春 写作背景:1936年2月,抗日战争爆发前,在陕北的清涧县,毛泽东同志登上海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,观赏风光。面对苍茫大地,胸中豪情激荡,过后写下了这首词。 1945年8月,抗战胜利后,毛泽东同志亲赴重庆与国民党谈判。其间,柳亚子先生请他写诗,毛泽东同志就把这首《沁园春?雪》抄给他,随后《新民晚报》公开发表,迅速在人民当中广为传颂,极大地鼓舞了全国人民的革命斗志和胜利的信心。 毛泽东亲笔手书的《沁园春 雪》朗读视频欣赏:沁园春 莽莽 素裹

妖娆 稍逊 分外

成吉思汗 数风流人物qìn ráo hán读一读:mǎngguǒxùn

fènshǔ一、走进雪国,感受诗人形象上阕哪些句子总写北方雪景?这些词句创造了一个怎样的意境?抒发了词人怎样的情怀?

?前三句总写雪景,把读者带入一个冰天雪地,广袤无垠的银色世界里。创造了一个广阔博大的意境,体现了诗人北国赏雪的豪迈情怀

作者望见了哪些景观?作者为何选取这些景观?

明确:“长城”、“黄河”、山脉、高原等景观,尤其是“长城”、“黄河”是中华民族的象征,最能反映北国风貌,而且与“千里”“万里”相照应,续写地域的辽阔。

末尾三句写的是实景还是虚景?从哪个词可以看出?这三句写出了怎样的意境?

明确:“须”字表明雪后初晴之景出自作者的想象写出了雪后景象的清朗、娇艳、多姿多彩。 作者把空间写得如此广阔,表现他怎样的胸怀?又把景色写得如此壮丽,表现了他怎样的感情?

明确:作者如同顶天立地的巨人,他的胸怀博大宽广,他的气魄雄伟旷达。作者的感情充满喜悦,豪迈奋发,充满对祖国山河的热爱。

二、俯仰古今,探寻诗人心路明确:“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。”承上启下,这一过渡使全词浑然一体,成为一个有机的整体.“折腰”本来是鞠躬、倾倒的意思,这里有赞颂、赞美的意思,而它比“赞美”程度更深,感情更强烈,更能体现出无数英雄为祖国的壮丽山河而倾倒之情。上下阕是如何过度连贯起来的?怎样理解“折腰”??

明确:秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、成吉思汗。他们都是中国历史上杰出的人物,是无数英雄中的佼佼者,都是雄才大略,战功赫赫,对中国历史的发展产生过巨大的影响。但他们都长于武功,短于文治. “引”也是个领字,到底“引”出了哪些英雄人物?他们有什么共性? 品味“惜”字的丰富含义:

第一,惜中含褒。肯定他们是英雄人物,同时也就肯定了中华民族是一个英雄辈出的伟大民族;第二,委婉的批评了他们缺少文治、文学才华欠缺。第三,他们的不足是由于时代、阶级局限造成;第四,表现了后来者居上的伟大气概。

明确:今朝的风流人物,是新时代在文治和武功方面都有更杰出的才能更伟大的抱负的人,应该是人民群众,也应该是领导人民群众进行斗争的无产阶级革命家,还应该是诗人的自况。谁是真正的英雄?

提问:作者在下阕为什么要议论评说古代帝王?

明确:作者以“往昔”与“今朝”对比,“英雄”与“风流人物”对比,突出了今朝革命英雄主宰河山的历史作用。

明确:“俱往矣,数风流人物,还看今朝”,由评论历史人物落到赞扬当代无产阶级和革命人民,使全词的思想境界达到了高峰,点明了主题。找出全词点明主旨的句子。 小结

这首词,上阕写北国雪景,纵横千万里,大气磅礴,旷达豪迈;下阕转入抒情、议论,气雄万古,风流豪壮。全词将写景、议论、抒情有机结合,浑然一体。写景是议论、抒情的基础,议论、抒情是写景的深化。 主旨 本文借景抒怀,通过描写北国雪景,纵论历代英雄,赞美了祖国山河的壮丽,抒发了诗人作为革命领袖的豪情壮志。探究你心目中的“风流人物” 应具备哪些素质?上阕:

下阕: 描写北国风光

评论历史人物冰封 雪飘长城 大河

山 原惟 顿舞 驰须 红装素裹 (总写)(分写)(实写)沁园春·雪

毛泽东 热爱祖国河山秦皇 汉武

唐宗 宋祖

成吉思汗略输

稍逊

只识惜 数 风流人物赞颂当今英雄(描写、议论、抒情相结合)激

情豪

迈(虚写)结构浪淘沙 北戴河说课材料课题: 浪淘沙 北戴河

科研课题:探究诗歌教学方法,培养学生鉴赏能力

课前学习内容

1《毛泽东诗词鉴赏》

2《有效教学》中的《诗歌教学,怎样才能走出教学窠臼,走进持的世界》

教学目的

1朗读诗歌,感受诗人博大豪放的情怀

2品读意象,理解词中壮阔雄浑的意境

3探究词句,培养学生鉴赏诗歌的能力

教学重点: 1朗读诗歌,感受诗人博大豪放的情怀

2品读意象,理解词中壮阔雄浑的意境

教学难点:探究词句,培养学生鉴赏诗歌的能力

教学手段:多媒体教学

教学方法:1诵读法 2导读法 3合作探究

教学过程:

一、课前导入:播放“北戴河风光”,介绍毛主席游此并留词经过,激发学生兴趣。

二、复习提问:

1.什么是词?词牌?词题?

2.你所知道的词牌有哪些?

3.词有哪两大流派?代表人分别是?

三、鉴赏诗歌:

采用四步曲,引导学生按四个步骤鉴赏诗歌:

(一)作者简介,写作背景。

由学生交流,补充作者情况,

教师明确,并补充背景资料

(二)朗读诗歌 初知大意

1.朗读要求:

读准字音;读准节奏;读出感情。

2.字词质疑:

(1)标拼音: 幽燕 碣石 萧瑟

(2)释词义:

幽燕 碣石

魏武 都不见

萧瑟秋风 人间

(3)感知词的大意作者简介:毛泽东,字润之,笔名子任。1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976年9月9日在北京逝世。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。著有《毛泽东选集》5卷,遗墨辑有《毛泽东书信手迹选》、《毛泽东题词墨迹选》。写作背景1954年,毛泽东在北戴河,一日时逢海滨风雨大作,浪涛翻涌,他顿起击水之兴,不顾身边警卫人员的劝阻,下海游泳,于风浪搏斗。上岸后意犹未尽,有纵笔挥毫,写下了这不朽名篇《浪淘沙.北戴河》,展示了无产阶级革命家前无古人的雄伟气魄和汪洋浩瀚的博大胸怀,具有比《观沧海》更鲜明的时代感、更深邃的历史感、更辽阔的宇宙感和更丰富的美学容量。 浪淘沙·北戴河 毛泽东

大雨落幽燕,

白浪滔天,

秦皇岛外打鱼船。

一片汪洋都不见,

知向谁边?

往事越千年,

魏武挥鞭,

东临碣石有遗篇。

萧瑟秋风今又是,

换了人间。

(三)赏析诗句 领悟意境

探究思考:

1.通过诵读,你感知这首词写了什么景?抒发了诗人怎样情感?上、下阕有什么不同?

2.上阕写景,都描写了哪些景物(意象),整幅画面有什么特点?

3.在写景上诗人运用了哪些写景的方法?

4.你认为哪些词用得好?说明理由。

5.下阕先写了什么?词人这样写的目的是?

6. 你是怎样理解“换了人间”?

7. 本诗主要写法?

(四)巩固练习 拓展延伸

1.背诵全词

2.归类:

(1)抒写诗人壮志豪情的诗词名句

(2)描绘雨景的诗句

(3)积累主席诗词名句

3.比较阅读《观沧海》

四、课堂小结

五、布置作业:

课外阅读毛主席诗词赏析诗词四步曲作者简介 写作背景

朗读诗歌 初知大意

赏析诗句 领悟意境

巩固练习 拓展延伸

妖娆 稍逊 分外

成吉思汗 数风流人物qìn ráo hán读一读:mǎngguǒxùn

fènshǔ一、走进雪国,感受诗人形象上阕哪些句子总写北方雪景?这些词句创造了一个怎样的意境?抒发了词人怎样的情怀?

?前三句总写雪景,把读者带入一个冰天雪地,广袤无垠的银色世界里。创造了一个广阔博大的意境,体现了诗人北国赏雪的豪迈情怀

作者望见了哪些景观?作者为何选取这些景观?

明确:“长城”、“黄河”、山脉、高原等景观,尤其是“长城”、“黄河”是中华民族的象征,最能反映北国风貌,而且与“千里”“万里”相照应,续写地域的辽阔。

末尾三句写的是实景还是虚景?从哪个词可以看出?这三句写出了怎样的意境?

明确:“须”字表明雪后初晴之景出自作者的想象写出了雪后景象的清朗、娇艳、多姿多彩。 作者把空间写得如此广阔,表现他怎样的胸怀?又把景色写得如此壮丽,表现了他怎样的感情?

明确:作者如同顶天立地的巨人,他的胸怀博大宽广,他的气魄雄伟旷达。作者的感情充满喜悦,豪迈奋发,充满对祖国山河的热爱。

二、俯仰古今,探寻诗人心路明确:“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。”承上启下,这一过渡使全词浑然一体,成为一个有机的整体.“折腰”本来是鞠躬、倾倒的意思,这里有赞颂、赞美的意思,而它比“赞美”程度更深,感情更强烈,更能体现出无数英雄为祖国的壮丽山河而倾倒之情。上下阕是如何过度连贯起来的?怎样理解“折腰”??

明确:秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、成吉思汗。他们都是中国历史上杰出的人物,是无数英雄中的佼佼者,都是雄才大略,战功赫赫,对中国历史的发展产生过巨大的影响。但他们都长于武功,短于文治. “引”也是个领字,到底“引”出了哪些英雄人物?他们有什么共性? 品味“惜”字的丰富含义:

第一,惜中含褒。肯定他们是英雄人物,同时也就肯定了中华民族是一个英雄辈出的伟大民族;第二,委婉的批评了他们缺少文治、文学才华欠缺。第三,他们的不足是由于时代、阶级局限造成;第四,表现了后来者居上的伟大气概。

明确:今朝的风流人物,是新时代在文治和武功方面都有更杰出的才能更伟大的抱负的人,应该是人民群众,也应该是领导人民群众进行斗争的无产阶级革命家,还应该是诗人的自况。谁是真正的英雄?

提问:作者在下阕为什么要议论评说古代帝王?

明确:作者以“往昔”与“今朝”对比,“英雄”与“风流人物”对比,突出了今朝革命英雄主宰河山的历史作用。

明确:“俱往矣,数风流人物,还看今朝”,由评论历史人物落到赞扬当代无产阶级和革命人民,使全词的思想境界达到了高峰,点明了主题。找出全词点明主旨的句子。 小结

这首词,上阕写北国雪景,纵横千万里,大气磅礴,旷达豪迈;下阕转入抒情、议论,气雄万古,风流豪壮。全词将写景、议论、抒情有机结合,浑然一体。写景是议论、抒情的基础,议论、抒情是写景的深化。 主旨 本文借景抒怀,通过描写北国雪景,纵论历代英雄,赞美了祖国山河的壮丽,抒发了诗人作为革命领袖的豪情壮志。探究你心目中的“风流人物” 应具备哪些素质?上阕:

下阕: 描写北国风光

评论历史人物冰封 雪飘长城 大河

山 原惟 顿舞 驰须 红装素裹 (总写)(分写)(实写)沁园春·雪

毛泽东 热爱祖国河山秦皇 汉武

唐宗 宋祖

成吉思汗略输

稍逊

只识惜 数 风流人物赞颂当今英雄(描写、议论、抒情相结合)激

情豪

迈(虚写)结构浪淘沙 北戴河说课材料课题: 浪淘沙 北戴河

科研课题:探究诗歌教学方法,培养学生鉴赏能力

课前学习内容

1《毛泽东诗词鉴赏》

2《有效教学》中的《诗歌教学,怎样才能走出教学窠臼,走进持的世界》

教学目的

1朗读诗歌,感受诗人博大豪放的情怀

2品读意象,理解词中壮阔雄浑的意境

3探究词句,培养学生鉴赏诗歌的能力

教学重点: 1朗读诗歌,感受诗人博大豪放的情怀

2品读意象,理解词中壮阔雄浑的意境

教学难点:探究词句,培养学生鉴赏诗歌的能力

教学手段:多媒体教学

教学方法:1诵读法 2导读法 3合作探究

教学过程:

一、课前导入:播放“北戴河风光”,介绍毛主席游此并留词经过,激发学生兴趣。

二、复习提问:

1.什么是词?词牌?词题?

2.你所知道的词牌有哪些?

3.词有哪两大流派?代表人分别是?

三、鉴赏诗歌:

采用四步曲,引导学生按四个步骤鉴赏诗歌:

(一)作者简介,写作背景。

由学生交流,补充作者情况,

教师明确,并补充背景资料

(二)朗读诗歌 初知大意

1.朗读要求:

读准字音;读准节奏;读出感情。

2.字词质疑:

(1)标拼音: 幽燕 碣石 萧瑟

(2)释词义:

幽燕 碣石

魏武 都不见

萧瑟秋风 人间

(3)感知词的大意作者简介:毛泽东,字润之,笔名子任。1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976年9月9日在北京逝世。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。著有《毛泽东选集》5卷,遗墨辑有《毛泽东书信手迹选》、《毛泽东题词墨迹选》。写作背景1954年,毛泽东在北戴河,一日时逢海滨风雨大作,浪涛翻涌,他顿起击水之兴,不顾身边警卫人员的劝阻,下海游泳,于风浪搏斗。上岸后意犹未尽,有纵笔挥毫,写下了这不朽名篇《浪淘沙.北戴河》,展示了无产阶级革命家前无古人的雄伟气魄和汪洋浩瀚的博大胸怀,具有比《观沧海》更鲜明的时代感、更深邃的历史感、更辽阔的宇宙感和更丰富的美学容量。 浪淘沙·北戴河 毛泽东

大雨落幽燕,

白浪滔天,

秦皇岛外打鱼船。

一片汪洋都不见,

知向谁边?

往事越千年,

魏武挥鞭,

东临碣石有遗篇。

萧瑟秋风今又是,

换了人间。

(三)赏析诗句 领悟意境

探究思考:

1.通过诵读,你感知这首词写了什么景?抒发了诗人怎样情感?上、下阕有什么不同?

2.上阕写景,都描写了哪些景物(意象),整幅画面有什么特点?

3.在写景上诗人运用了哪些写景的方法?

4.你认为哪些词用得好?说明理由。

5.下阕先写了什么?词人这样写的目的是?

6. 你是怎样理解“换了人间”?

7. 本诗主要写法?

(四)巩固练习 拓展延伸

1.背诵全词

2.归类:

(1)抒写诗人壮志豪情的诗词名句

(2)描绘雨景的诗句

(3)积累主席诗词名句

3.比较阅读《观沧海》

四、课堂小结

五、布置作业:

课外阅读毛主席诗词赏析诗词四步曲作者简介 写作背景

朗读诗歌 初知大意

赏析诗句 领悟意境

巩固练习 拓展延伸

同课章节目录

- 一 国殇

- 二 诗歌二首

- 行路难

- 关山月

- 三 词二首

- 沁园春 长沙

- 浪淘沙 北戴河

- 作文1 请倾听我的心声

- 四 背影

- 五 断魂枪

- 六 鉴赏家

- 作文2 学会思考

- 七 现代诗歌二首

- 相信未来

- 致橡树

- 八 西风颂

- 九 哥本哈根精神[自读]

- 作文3 生活着是美丽的

- 一〇 过客

- 一一 我的读书经验

- 一二 人是什么(节选)

- 作文4 写自己的故事

- 一三 论友谊

- 一四 《贝多芬传》序

- 一五 《论语》六则

- 一六 寓言四则

- 北冥有鱼

- 庄周梦蝶

- 浑沌之死

- 呆若木鸡

- 作文5 我心目中的“英雄”

- 口语交际 辩论

- 一七 醉翁亭记

- 一八 短文二篇

- 孔子世家赞

- 题孔子像于芝佛院

- 作文6 成一家之言

- 一九 《论语》趣

- 二〇 星舰文明[自读]

- 名著导读《水浒传》:人有其性情

- 待归类

- 16 在法庭上

- 单元测试