人教版高中生物选修3 专题1 基因工程 科技探索之路:基础理论和技术发展催生了基因工程

文档属性

| 名称 | 人教版高中生物选修3 专题1 基因工程 科技探索之路:基础理论和技术发展催生了基因工程 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-17 22:41:05 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

定向基因改造设想

设想一

能否让禾本科的植物也能够固定空气中的氮?

能否让细菌“吐出”蚕丝?

设想二

能否让微生物产生出人的胰岛素、干扰素等珍贵的药物?

设想三

经过多年的努力,科学家于20世纪70年代创立了可以定向改造生物的新技术——基因工程。

有抗虫基因的植株结出的玉米

基因工程

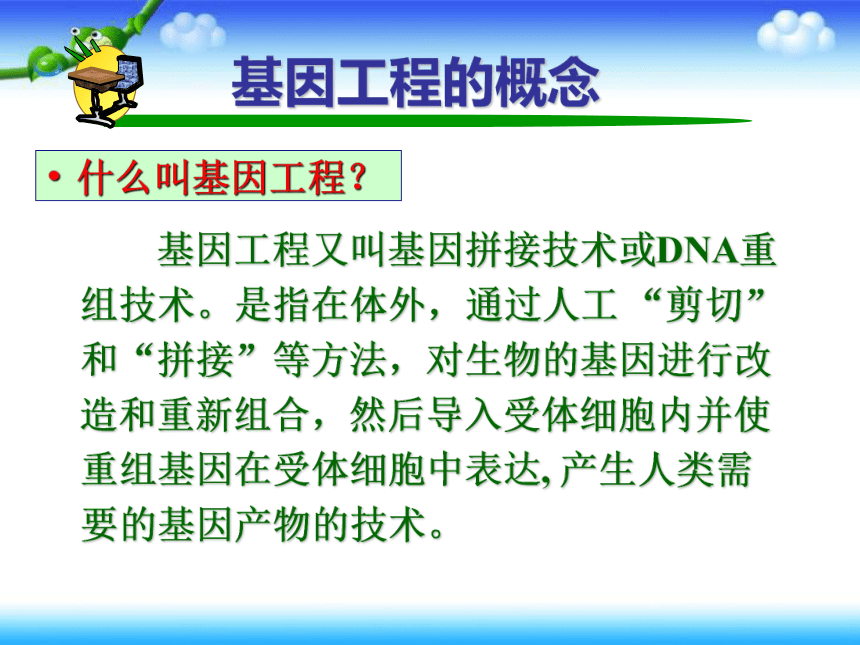

什么叫基因工程?

基因工程又叫基因拼接技术或DNA重组技术。是指在体外,通过人工 “剪切”和“拼接”等方法,对生物的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内并使重组基因在受体细胞中表达, 产生人类需要的基因产物的技术。

基因工程的概念

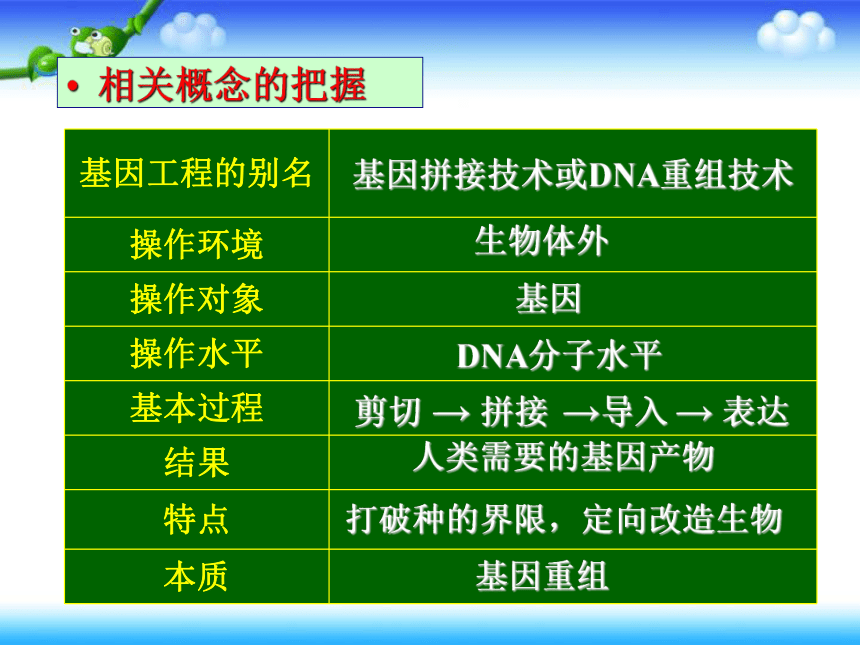

基因工程的别名

操作环境

操作对象

操作水平

基本过程

结果

特点

本质

基因拼接技术或DNA重组技术

生物体外

基因

DNA分子水平

人类需要的基因产物

剪切

→ 拼接

→导入

→ 表达

打破种的界限,定向改造生物

基因重组

相关概念的把握

基因工程的理论基础

20世纪中叶,基础理论取得了重大突破

1. DNA是遗传物质的证明

2. DNA双螺旋结构和中心法则的确立

3. 遗传密码的破译

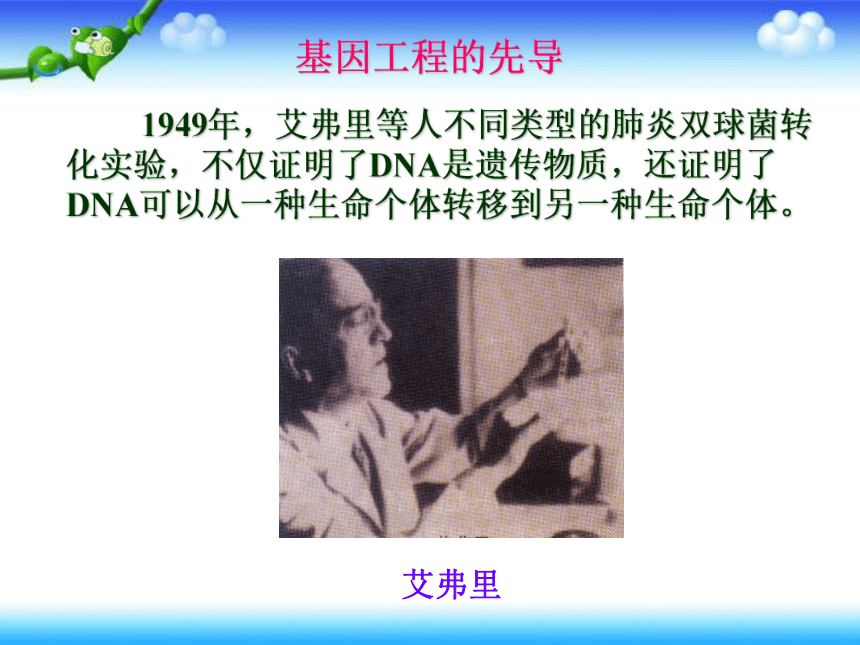

基因工程的先导

1949年,艾弗里等人不同类型的肺炎双球菌转化实验,不仅证明了DNA是遗传物质,还证明了DNA可以从一种生命个体转移到另一种生命个体。

艾弗里

1953年,奥森和克里克建立了DNA双螺旋结构模型。

1958年,梅塞尔松和斯塔尔证明DNA的半保留复制。

随后不久,确立中心法则,阐明了遗传信息流动方向。

DNA双螺旋结构模型

1963年,尼伦伯格和马太破一编码氨基酸的遗传密码。

1966年,霍拉纳用实验证明了尼伦伯格提出的遗传密码的存在。

不仅认识到自然界从微生物到人类共用一套遗传密码,还为基因的分离和合成提供了理论基础。

技术发明使基因工程的实施成为可能

基因转移载体的发现

工具酶的发现

DNA成和测序技术的发明

DNA体外重组的实现

重组DNA表达实验的成功

第一例转基因动物问世

PCR技术的发明

1967年,罗思和赫林斯基发现细菌拟核DNA之外的质粒可以作为基因转移的运载工具。

1970年,阿尔伯、内森斯、史密斯在细菌中发现了第一个限制性内切酶。

20世纪70年代初,相继发现多种限制性内切酶、连接酶和逆转录酶。

1965年,桑格发明氨基酸序列分析技术

1977年,科学家发明DNA序列分析方法。

DNA合成仪问世,为引物、探针和基因获取提供方便。

1972年,伯格首先在体外进行了DNA改造的研究,成功的构建了第一个体外重组DNA分子。

这个实验证明了质粒不仅可以作为基因工程的载体,重组DNA还可以进入受体细胞,外源基因可以在原核细胞中成功表达,并实现物种之间的基因交流。

基因工程正式问世

1973年,博耶和科恩将重组DNA导入大肠杆菌的DNA中,转录出相应的mRNA.

1980年,科学家首次通过显微注射培育出世界上第一个转基因小鼠。

1983年,科学家用农杆菌转化法,培育出世界上第一例转基因烟草。

1988年,由穆里斯发明的PCR技术,使基因工程技术得到了进一步发展和完善。

科学、技术、社会的关系

科学提供对自然界的说明,技术将科学原理转化为工艺和产品,从而造福于人类社会。科学、技术、社会的互动,不断调整着人类与自然界的关系,推动着文明的进展。

DNA重组技术的基本工具

基因工程的基本操作程序

基因工程应用

蛋白质工程的崛起

本专题将展开学习

定向基因改造设想

设想一

能否让禾本科的植物也能够固定空气中的氮?

能否让细菌“吐出”蚕丝?

设想二

能否让微生物产生出人的胰岛素、干扰素等珍贵的药物?

设想三

经过多年的努力,科学家于20世纪70年代创立了可以定向改造生物的新技术——基因工程。

有抗虫基因的植株结出的玉米

基因工程

什么叫基因工程?

基因工程又叫基因拼接技术或DNA重组技术。是指在体外,通过人工 “剪切”和“拼接”等方法,对生物的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内并使重组基因在受体细胞中表达, 产生人类需要的基因产物的技术。

基因工程的概念

基因工程的别名

操作环境

操作对象

操作水平

基本过程

结果

特点

本质

基因拼接技术或DNA重组技术

生物体外

基因

DNA分子水平

人类需要的基因产物

剪切

→ 拼接

→导入

→ 表达

打破种的界限,定向改造生物

基因重组

相关概念的把握

基因工程的理论基础

20世纪中叶,基础理论取得了重大突破

1. DNA是遗传物质的证明

2. DNA双螺旋结构和中心法则的确立

3. 遗传密码的破译

基因工程的先导

1949年,艾弗里等人不同类型的肺炎双球菌转化实验,不仅证明了DNA是遗传物质,还证明了DNA可以从一种生命个体转移到另一种生命个体。

艾弗里

1953年,奥森和克里克建立了DNA双螺旋结构模型。

1958年,梅塞尔松和斯塔尔证明DNA的半保留复制。

随后不久,确立中心法则,阐明了遗传信息流动方向。

DNA双螺旋结构模型

1963年,尼伦伯格和马太破一编码氨基酸的遗传密码。

1966年,霍拉纳用实验证明了尼伦伯格提出的遗传密码的存在。

不仅认识到自然界从微生物到人类共用一套遗传密码,还为基因的分离和合成提供了理论基础。

技术发明使基因工程的实施成为可能

基因转移载体的发现

工具酶的发现

DNA成和测序技术的发明

DNA体外重组的实现

重组DNA表达实验的成功

第一例转基因动物问世

PCR技术的发明

1967年,罗思和赫林斯基发现细菌拟核DNA之外的质粒可以作为基因转移的运载工具。

1970年,阿尔伯、内森斯、史密斯在细菌中发现了第一个限制性内切酶。

20世纪70年代初,相继发现多种限制性内切酶、连接酶和逆转录酶。

1965年,桑格发明氨基酸序列分析技术

1977年,科学家发明DNA序列分析方法。

DNA合成仪问世,为引物、探针和基因获取提供方便。

1972年,伯格首先在体外进行了DNA改造的研究,成功的构建了第一个体外重组DNA分子。

这个实验证明了质粒不仅可以作为基因工程的载体,重组DNA还可以进入受体细胞,外源基因可以在原核细胞中成功表达,并实现物种之间的基因交流。

基因工程正式问世

1973年,博耶和科恩将重组DNA导入大肠杆菌的DNA中,转录出相应的mRNA.

1980年,科学家首次通过显微注射培育出世界上第一个转基因小鼠。

1983年,科学家用农杆菌转化法,培育出世界上第一例转基因烟草。

1988年,由穆里斯发明的PCR技术,使基因工程技术得到了进一步发展和完善。

科学、技术、社会的关系

科学提供对自然界的说明,技术将科学原理转化为工艺和产品,从而造福于人类社会。科学、技术、社会的互动,不断调整着人类与自然界的关系,推动着文明的进展。

DNA重组技术的基本工具

基因工程的基本操作程序

基因工程应用

蛋白质工程的崛起

本专题将展开学习