【解析版】安徽省滁州市明光中学2019-2020学年高一(下)开学历史试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】安徽省滁州市明光中学2019-2020学年高一(下)开学历史试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 104.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2019-2020学年安徽省滁州市明光中学高一(下)开学历史试卷

一、单选题(25小题,每题2分,共50分)

1.(2分)宋代私人编撰农书开始兴盛,并广为流传,既有综合性的《陈旉农书》,也有大量专业性农书如《蚕书》、《荔枝谱》、《橘录》、《笋谱》、《菌谱》、《菊谱》、《洛阳牡丹记》。这反映了宋代( )

A.经济重心已转移到南方 B.农业生产的商品化发展

C.对农业科技的系统总结 D.农业生产技术水平领先

2.(2分)汉代出现了专门保护土地占有的返还原物的诉讼和避免侵占的所有权确认文书“契”,这些文契具有确认所有权的法律效力,是法律意义上的所有权确认物。这说明汉代( )

A.法律体系完备 B.土地兼并日益盛行

C.重农抑商政策松动 D.政府依法治国

3.(2分)如表是根据《中国货币史》整理的晚明赋役折银及影响进程表,这些进程有助于( )

进程一

农民从纳粮当差到纳银不当差→从身份到契约→与土地分离、雇工和商帮群体形成→市场化进程

进程二

农业从单一到多元→经管权与所有权分离→农业商品化→商业化进程

进程三

农村从封闭、半封闭到开放→市镇兴起→城市化进程

A.中国古代社会逐渐转型 B.中国白银的储备剧增

C.中国资本主义萌芽出现 D.中国资本的原始积累

4.(2分)《礼记﹒王制》记载:“平民祭把祖先的献礼是:春天荐韭菜,夏天荐麦子,秋天荐黍子,冬天荐稻子;韭菜配以鸡蛋,麦子配以鱼,泰子配以小猪,稻子配以鹅。”这说明商周时期( )

A.重农抑商意识严重 B.小农经济的盛行

C.对农耕经济的重视 D.注意农牧业协调发展

5.(2分)982年,北宋太宗下诏,将荒芜的土地分给那些“勤稼穑”而缺乏种子和土地的农户。 并要求“明立要契,举借种粮俟收成依契约分,无致争讼官司”。1155年,南宋高宗下诏:“若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招 人承佃。”这说明宋代( )

A.人身依附关系日趋松弛 B.生产关系发生新的变化

C.南方经济水平超越北方 D.人地矛盾突出危及统治

6.(2分)据统计,宋朝耕地面积为5.6亿亩,明朝增加到8.5亿亩,清朝又增至1l亿亩﹣12亿亩。在新增加的耕地中,不少是“瘠卤沙冈”“陡绝之地”。其反映( )

A.人口一直在快速增长 B.新农作物不断引进

C.疆域辽阔且不断拓展 D.农业生产技术落后

7.(2分)西周时,土地近常只耕种三年,三年后地力若本耗尽,另辟土地,重新分配。春秋中后期,三年换土易居的耕作法逐渐取消,国家不再定期重新授田,而是一次性授田、由耕作者在份地上自行轮种。这些变化反映出( )

A.公田制度逐渐完善

B.农民耕种土地积极性提高

C.土地私有倾向增强

D.铁犁牛耕生产方式的普及

8.(2分)汉代,蜀地百姓“帅导群妾,咸循蚕蔟。分茧理丝,女工是敕。”在齐地,平民“织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下。”这反映出当时( )

A.家庭丝织业生产盛行 B.局部地区自然经济解体

C.丝织业地域分工形成 D.丝织业商品化趋势明显

9.(2分)春秋战国时期的齐国青铜器,越到晚期礼器越少,日用器则日益普遍,其器型越来越多姿多彩,装饰性和趣味性也日益增强。上述变化反映了( )

A.尊卑观念日趋淡化 B.社会发展的世俗化倾向

C.时代风尚骤然转型 D.齐国青铜铸造的独特性

10.(2分)明初规定,庶民厅房不得逾三间。明中叶后,江南平民百姓可根据自己的能力建造住宅,或“三间五架”,或“五间七架,九架十架”,富商豪贾则更加显著。这一变化说明( )

A.商品经济发展冲击等级秩序

B.政府政令已难以在基层执行

C.江南百姓生活已经领先全国

D.商贾政治地位得到很大提高

11.(2分)据史料记载,长安在盛唐时期人口总数约70万,其中皇室及服务人员15万,在京官吏 约3万余,禁军和附近驻军约12万,到京师参加选官和科举的读书人1万,共需粮食580 万石左右,其中依赖国家供给粮食的人口约32万。据此可以推知盛唐时期( )

A.长安己成为国际性的大都市

B.对东南地区粮食需求增加

C.出现了冗官冗兵冗费局面

D.坊市制度瓦解速度加快

12.(2分)628年,唐代政府在各地设置义仓,规定义仓粮食有灾则用于赈民,无灾则借贷民户作种子。自此以后,州、县普遍设置义仓,专用于备荒,不许杂用。这表明当时( )

A.用立法手段救助弱势群体

B.重农恤民思想得到实践

C.关注民生的力度大大增强

D.建立起完备的社会保障体系

13.(2分)桑巴特提出资本主义的精神出于犹太教。资本主义采取了一种数量上的计算(quanlitative calculation),把所有的精力用于获得财物,“用武力,用魔术,用计谋,用新发明和用金钱去获得财物”;“自从罗马帝国崩溃后,(欧洲)每一个国家内部都有两种力量出现,一是对黄金的贪婪,一是创设企业的精神,不久这两种力量凝结一气。”作者强调的资本主义的精神是( )

A.与犹太教的精神一致 B.对财富的追求

C.自由、创新 D.贪婪、剥削

14.(2分)16世纪的一位英国人曾说过,以前的农民及其一家都睡在地板上,厨房里仅有一两口锅;而到16世纪末,一位农夫可能拥有“在橱柜里摆有一套精致的锡铅合金餐具,三四张羽绒床,好几套床罩和挂毯,一个印制的盐罐,一罐酒……以及一打羹匙。”这一现象说明( )

A.工业化推动了农业的商品化

B.世界性的贸易体系开始形成

C.商贸中心转移推动了英国经济快速发展

D.英国成为世界上最发达的资本主义国家

15.(2分)如果将价格革命前欧洲拥有的货币总量设为100,按传统方式收取定额货币地租的封建地主拥有的货币总量(m)设为60,商人、新兴资产阶级、新贵族拥有的货币总量(n)设为40,若价格革命后欧洲货币总量上升为1000,那么,下列关于m、n的四组数据,可能正确的是( )

A.m为700,n为300 B.m为600,n为400

C.m为500,n为500 D.m为800,n为200

16.(2分)2017 年 3 月 1 日,大英博物馆的“100 件文物中的世界史”正式在北京的中国国家博物 馆开幕。整个展览分为八个单元。其中某单元的展品主要有:基督雕像、莫卧儿王子的细 密画、贝宁饰板、马尼拉钱币、爪哇皮影戏偶、毛利人铜棒、夏威夷编篮头盔,那么该展 览单元可能为( )

A.贸易与侵略(300﹣1100 年)

B.变革与调整(900﹣1550 年)

C.邂逅与连结(1500﹣1800 年)

D.我们创造的世界(1800 年至今)

17.(2分)18世纪中期以后的英国,倡导爱护自然的诗歌层出不穷,如彭斯的《杜河两岸》、布罗姆菲尔德的《农夫之子》均描绘了少年时代乡村自然的美丽景色,克莱尔在《致倒下的榆树》中则深情地把童年屋后的榆树作为朋友来看到,这反映出当时英国( )

A.社会转型的问题日益突出

B.农民向往理想的田园生活

C.文学创作实现了自我革新

D.诗歌主题以乡村生活为主

18.(2分)19世纪以来英国多次进行议会改革。其中1832年改革使新兴工业城市取得较多议席;1867年改革进一步降低选举资格,使小资产阶级和工人上层获得选举权;1884年改革赋予农业工人选举权利。19世纪英国的三次议会改革( )

A.逐渐实现了公民的普选权

B.最终完成了议会改革的目标

C.与经济基础的发展演变相适应

D.巩固了议会的权力中心地位

19.(2分)有学者认为:18世纪中后期的新消费主义使得各阶层开始购买它们从前从未有机会购买的、甚至比以前更大范围的商品。……社会模仿的巧妙使用使本来只买“必需品”的人购买“体面商品”,使本来只买“体面商品”的人购买“奢侈品”。出现上述现象的主要原因在于( )

A.工业革命推动经济发展和生产效率提高

B.社会需求与商业发展的结合更加的密切

C.工业革命促进了社会分工的进一步发展

D.世界市场的形成以及各国经济联系加强

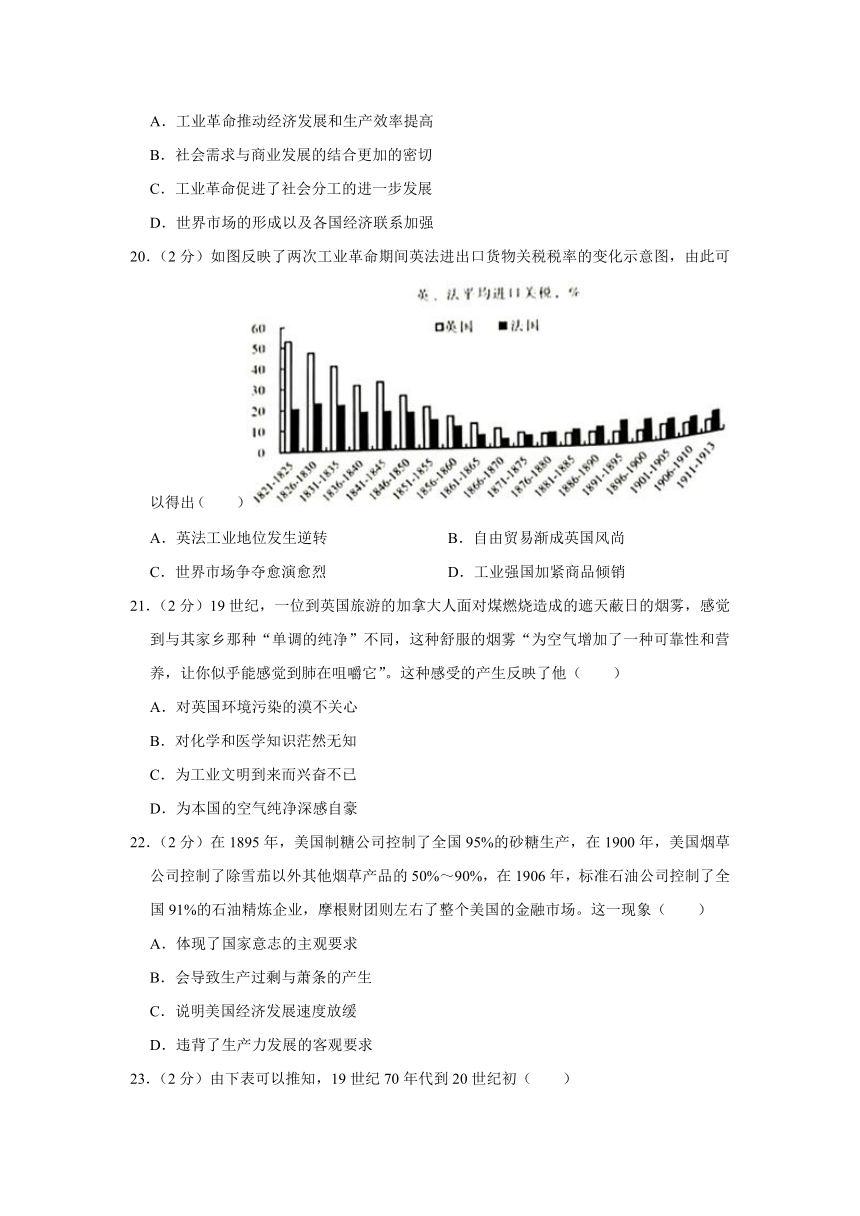

20.(2分)如图反映了两次工业革命期间英法进出口货物关税税率的变化示意图,由此可以得出( )

A.英法工业地位发生逆转 B.自由贸易渐成英国风尚

C.世界市场争夺愈演愈烈 D.工业强国加紧商品倾销

21.(2分)19世纪,一位到英国旅游的加拿大人面对煤燃烧造成的遮天蔽日的烟雾,感觉到与其家乡那种“单调的纯净”不同,这种舒服的烟雾“为空气增加了一种可靠性和营养,让你似乎能感觉到肺在咀嚼它”。这种感受的产生反映了他( )

A.对英国环境污染的漠不关心

B.对化学和医学知识茫然无知

C.为工业文明到来而兴奋不已

D.为本国的空气纯净深感自豪

22.(2分)在1895年,美国制糖公司控制了全国95%的砂糖生产,在1900年,美国烟草公司控制了除雪茄以外其他烟草产品的50%~90%,在1906年,标准石油公司控制了全国91%的石油精炼企业,摩根财团则左右了整个美国的金融市场。这一现象( )

A.体现了国家意志的主观要求

B.会导致生产过剩与萧条的产生

C.说明美国经济发展速度放缓

D.违背了生产力发展的客观要求

23.(2分)由下表可以推知,19世纪70年代到20世纪初( )

英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例表

年代

1870

1896~1900

1913

比例

78%

74%

72%

A.欧美发达国家已经开始盛极而衰

B.世界各地的工业化有所发展

C.世界各国工业发展差距明显缩小

D.世界经济结构发生重大变化

24.(2分)下表是1913﹣﹣1938年英、法、德三国对外出口情况统计表

国家

1913

1928

1938

占欧洲总额的百分比(%)

每个国家总额中输往欧洲的百分比(%)

占欧洲总额的百分比(%)

每个国家总额中输往欧洲的百分比(%)

占欧洲总额的百分比(%)

每个国家总额中输往欧洲的百分比(%)

英国

26.1

30.1

23.6

31.6

22.2

32.1

德国

24.7

66.3

19.3

69.9

21.1

65.1

法国

13.6

66.6

13.7

62.5

8.6

54.2

对表格中信息解读正确的是( )

A.英国经济逐渐衰退,被德国赶上并超过

B.二战爆发前英国仍然是世界经济霸主

C.英国的海外市场大于法德两国

D.法德两国在欧洲的商品销售总额都大于英国

25.(2分)斯皮尔福格尔的《世界历史》中有如下记载:许多人利用铁路到海边游览胜地﹣﹣以前只有富人才可以去的地方。一个从前经常光顾此类名胜的上流社会人士毫不掩饰地对“一日游者”的反感:“他们塞满了海滩,到处喧嚷着,就是为了吸上一口新鲜空气。他们三两成群,男人总是穿着黑外套,抱着孩子,毫无生气;他们的妻子瘦弱苍白,看得出同从前相比,还是尽量打扮一番……”材料说明第二次工业革命后工人的生活状况是( )

①生活水平有所提高

②继续受到富人的歧视

③有旅游等休闲活动

④精神生活的丰富多彩

A.①② B.①②③ C.①④ D.①②④

二、材料阅读(第26题18分,第27题16分,第28题16分,共50分)

26.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:殷商时,土地归商王为代表的奴隶主贵族所有,西周时“溥天之下,莫非王土”,春秋以来,周天子失去了对土地的控制能力,土地所有权下移,土地归诸侯、卿大夫支配使用。直到战国前期,在各国范围的土地的最高所有权仍属于诸侯。诸侯用分封、赏赐、授田的方式,把土地分给封君、功臣。“从土地和权力的关系看,春秋一代与西周相比,土地占有关系并无本质的突破,只是在多级占有关系中主导地位与非主导地位升降……土地所有制发生变化是在战国中叶以后到秦汉时期,这个时期突破了一元性的多级占有形式,而逐渐出现了土地占有形式多样化的局面。

﹣﹣摘编自张云樵、曹东方《试论中国封建土地所有制的转化及其特点》

材料二:古代社会的并田制为先民的生产、生活提供了保障,但这种制度是以静态社会为前提,而与社会发展的开放性、动态性相矛盾。抛开其他原因不讲,在随后的发展中,中国地主土地私有制从泰汉时的不完全、不自由状态,到唐宋时的相对完全、相对自由,再到明清时的土地市场发达和土地买卖交易活跃,中小地主和土地私有制在宽松环境中得到充分发展。显而马见,从开放包容的视角看,中国的土地制度的确朝着让百姓享有越来越充分的自由的方向发展……对传统农业社会的中国来说,由于土地是最重要的生产要素,也是财富之母、财富之源,历史上的有为之君都善于处理土地利益分配关系,从中筹集财政收入。

﹣﹣摘编自郭雪剑(中国古代土地制度演变的特点和规律》

(1)根据材料并结合所学知识,分析战国中叶以后土地所有制变化的原因,并指出中国封建社会土地占有的几种形式。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代土地制度的演变趋势,根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对封建统治者调整土地制度的认识。

27.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:自晚唐以来,江南经济区日渐崛起,至宋代,“国家根本,仰给东南”。太湖流城“上四一亩,收五六石”,“虽其四之膏腴,亦由人力之尽也”“民计每岁种食之外,余米尽以贸易”。宋太祖即位之初便拟定“薄税敛”以奖披商人,仁宗年间订立放松政府专卖品管制的“海行条法”,后南宋朝延又重中此令。政府制定的各色税目,致使穷乡僻壤的农民也不得不入市。仕官之人则“纤朱怀金,专为商旅之业,日取富足”。江南市镇不断兴起,“市井繁阜,商货幅辏”。

﹣﹣摘编自传宗文《宋代的革市镇》

材料二:明代后期,江南市镇蓬勃繁荣。南浔镇“烟火万家”,时人称之“虽镇,一都会也”,作为生丝集散地,各市镇商人皆运送蚕茧前来出售,这些生丝在国际市场上被称为“湖丝”或“辑里丝”。盛泽镇则是“以绫绸为业”的大镇,“农家织绸,卖于绸庄,为该地农家经济之主要收入,农田收获,反漠视之”,镇上机工、曳花(操作提花织机的工人)多达数千人。松江府的朱泾镇经营棉布贸易的牙行多达数百家,带动了各行各业的繁荣。各市镇作坊林立,外地客商“操重贵而来市”。生丝绸缎、棉布等商品在出口贸易中持续增长,远销海外。

﹣﹣摘编自樊树志《明清江南市镇的“早期工业化”》

(1)根据材料,指出宋代江南市镇兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括与宋相比,明代后期江南市镇发展的特点,并指出制约其未能促成社会转型的政治因素。

28.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代的海上丝绸之路从今天广东出发,可达东南亚和南亚。汉在徐闻县南七里(今广东徐闻县),置左右侯官管理。汉武帝时有外国使者来进献,汉武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、璧琉璃、奇石、异物。

两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通过今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条款或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主。

﹣﹣摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二:工业革命推动资本主义世界市场基本形成。随着英国世界殖民霸主地位的确立,广阔的殖民地为其带来巨大的市场和商业利润,工场手工业不能满足市场的需要,在18世纪下半期以蒸汽机应用为标志的工业革命兴起了。机器大生产的产品远远超出国内市场的容量,需要更广阔的国际市场,工厂生产需要的原料多来自世界各地,同时工业革命也为工业资产阶级提供了便捷的交通手段及轰开落后地区大门的坚船利炮。在工业革命推动下,资产阶级的全球扩张把整个世界联系为一个整体。马克思在《共产党宣言》中这样描述资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城,征服最野蛮、最顽强抵抗的仇外心理的重炮。

﹣﹣何兰《资本主义世界市场的形成及殖民体系研究》

(1)根据材料一,概括海上丝绸之路的历史变化的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,从市场规模、形成方式、主导国家、商品类型和市场作用等方面分析中国古代丝路架构的市场与19世纪中期的世界市场的区别。

2019-2020学年安徽省滁州市明光中学高一(下)开学历史试卷

参考答案与试题解析

一、单选题(25小题,每题2分,共50分)

1.【分析】本题考查宋代农业和商业发展。题干中的关键信息是“私人编撰农书开始兴盛”“也有大量专业性农书”。

【解答】从材料中可以看出,宋代私人编撰的农书涉及养蚕、种荔枝、栽橘、种笋、制菌、养菊、栽种牡丹等,这从一个侧面反映了宋代农业生产的专业化和商品化,故B正确。

A、D从材料中体现不出来,D项说法与材料主旨不符,均排除。

故选:B。

2.【分析】本题主要考查中国古代的土地制度,解答本题需正确解读题干所给材料中“汉代出现了专门保护土地占有的返还原物的诉讼和避免侵占的所有权确认文书‘契’”的主旨,并正确掌握古代中国土地兼并的历史影响。

【解答】A.题干所给材料体现的仅是汉代的部分法律,不能得出“法律体系完备”的结论。

B.依据题干所给材料并结合所学知识可知,汉代土地私有的观念深入人心,不仅王侯、官僚侵夺田地,甚至连皇帝也在民间购置私田,因此形成了汉代土地兼并日益盛行的局面。侵占田

地的纠纷日益增多,占有诉讼日益兴盛,出现所有权确认文书“契”。

C.依据题干所给材料并结合所学知识可知,中国古代长期重农抑商,文契只是针对土地纠纷问题,重农抑商政策没有改变。

D.结合所学知识可知,汉代政治的核心是君主专制,保护土地私有不能说明汉代依法治国。

故选:B。

3.【分析】本题主要考查明清时期的商业发展,解答本题需正确解读题干所给表格内容的主旨,并正确掌握明清时期商业发展的原因及历史影响。

【解答】A.依据题干所给材料并结合所学知识可知,晚明赋役折银对农民、对农业、对农村的影响巨大,为古代经济带来新的影响,进而推动古代社会逐渐向近代社会转型。。

B.题干所给表格内容不能体现当时白银的储备情况。

C.结合所学知识可知,资本主义萌芽产生的标志是雇佣关系,表格内容没有反映雇佣关系,无法说明资本主义萌芽出现。

D.题干所给表格内容不涉及中国资本的原始积累。

故选:A。

4.【分析】本题考查中国古代农业经济的地位。题干中的关键信息是“春天荐韭菜,夏天荐麦子,秋天荐黍子,冬天荐稻子”。

【解答】从材料中可以看出,平民祭祀祖先,是希望先祖赐福,献礼是各种谷物和动物,表明百姓对谷物和动物的重视,即对农耕经济的重视,故答案为C。

重农抑商意识出现于商鞅变法以后,排除A项。

由材料内容看不出小农经济的盛行和农牧业的协调发展,排除B、D项。

故选:C。

5.【分析】本题考查中国古代土地制度演变情况。关键信息有:若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招 人承佃。

【解答】依据材料“明立要契,举借种粮俟收成依契约分,无致争讼官司”“若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招人承”等可知宋代人身依附关系日趋松弛,故A.正确。

B说法不合史实,排除。

C出现在南宋时期,而且材料不能体现,排除。

D不合题干主旨,排除。

故选:A。

6.【分析】本题考查中国古代农业耕作方式。题干中的关键信息是“新增加的耕地中,不少是‘瘠卤沙冈’‘陡绝之地’”。

【解答】材料中的“新增加的耕地中,不少是‘瘠卤沙冈’‘陡绝之地’”表明,明清时期耕地面积的增加是适应人口增长需要而不断垦荒的结果,只是“量”的扩展,在生产工具的生产技术方面没有根本性进步,故D正确。

古代中国人口增长有起伏波动,并不是一直在快速增长,故排除A。

B、C两项在材料中体现不出来,故排除。

故选:D。

7.【分析】本题考查中国古代土地制度的演变。主要考查先秦时期我国土地制度的变化。

【解答】通过所学知识可知,春秋战国时期我国井田制度逐步瓦解,排除A;

材料信息并未涉及到农民积极性问题,排除B;

通过材料,从西周时期到春秋战国时期,井田由原来的授田轮种到耕作者自行轮种,实际上相对承认了耕作者对土地的所有权,故C正确;

铁犁牛耕生产方式在春秋战国时期刚刚出现,普及是在西汉时期,排除D。

故选:C。

8.【分析】本题考查中国古代的纺织业,解答的关键信息是“汉代帅导群妾,咸循蚕蔟”“平民织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”。

【解答】从材料信息“汉代帅导群妾,咸循蚕蔟”“平民织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”可以看出汉代的家庭丝织业比较盛行,A正确;

自然经济开始解体是在鸦片战争后,排除B;

“地域分工”“商品化”材料中没有体现,排除CD。

故选:A。

9.【分析】本题考查中国古代手工业的发展。题干中的关键信息是“越到晚期礼器越少,日用器则日益普遍”。

【解答】根据所学知识可知,商周时期虽然为青铜时代,但青铜器主要为贵族所用,因此主要是祭祀用的礼器和酒器;材料所述齐国日用器的增多,说明越来越多的平民用上了青铜器,体现了世俗化的倾向,故B正确;

材料青铜器的变化与尊卑观念的变化无关,故A不正确;

C、D均与材料主旨无关,排除。

故选:B。

10.【分析】本题关键信息是“明初规定,庶民厅房不得逾三间。明中叶后,江南平民百姓可根据自己的能力建造住宅”,结合明清时期的商业发展进行分析即可。

【解答】材料体现的是随着社会的发展,政府对民间的房屋限定有所放宽,这主要和商品经济发展对等级秩序的冲击有关,A正确;

B说法不符合史实,排除;

C说法属于对材料的曲解,排除;

中国古代的商人地位低下,D排除。

故选:A。

11.【分析】本题主要考查史料的重要作用,解答本题的关键信息是“共需粮食580 万石左右,其中依赖国家供给粮食的人口约32万”,紧扣关键 信息结合唐朝的社会经济发展状况分析解答。

【解答】A.题干所给材料并未提及长安的国际影响力,无法得出“长安己成为国际性的大都市”的结论。

B.依据题干所给材料中“长安在盛唐时期人口总数约70万”“共需粮食580 万石左右,其中依赖国家供给粮食的人口约32万”可知,唐朝时期长安人口增长明显,特别是依赖国家供给稂食的人口数增长较快,这必然导致长安的粮食紧张,由此增加了对东南地区的粮食需求。

C.结合所学知识可知,三冗局面是北宋时分化事权以加强中央集权的结果,而不是唐朝。

D.结合所学知识可知,坊市制度瓦解是在宋朝,盛唐时期的长安实行严格的坊市分离。

故选:B。

12.【分析】本题考查中国古代的经济政策。题干中的关键信息是“义仓粮食有灾则用于赈民,无灾则借贷民户作种子”“专用于备荒”。

【解答】根据材料中的“义仓粮食有灾则用于赈民,无灾则借贷民户作种子”“专用于备荒”可知,唐代重农恤民思想得到实践,故选B项。

材料主要体现的是行政手段,故A项错误。

材料没有纵向对比,体现不出关注民生力度增强的问题,故C项错误。

社会保障体系是指国家通过立法而制定的社会保险、救助、补贴等一系列制度的总称,材料体现的是社会保障的一个方面,但不能体现是完备社会保障体系的建立,故D项错误。

故选:B。

13.【分析】本题考查近代资本主义经济发展的特点,旨在考查学生准确解读材料的能力。

民族资产阶级,是指半殖民地半封建社会中,自身的经济发展与外国资本主义没有太多联系,资本相较于官僚资产阶级和买办资产阶级势力较弱的一类资产阶级群体。

【解答】材料中“所有的精力用于获得财物,‘用武力,用魔术,用计谋,用新发明和用金钱去获得财物’”都在强调最终目的是为了获得财富,以及“创设企业的精神,”也是为了获得财富,所以作者强调的资本主义的精神是对财富的追求,故B正确;

A项理解错误;

BC项材料没有体现,故BC错误。

故选:B。

14.【分析】本题考查英国的殖民扩张,旨在考查学生准确解读材料的能力。

英国的殖民扩张影响:

①对世界:使得资本主义世界市场进一步扩大(市场扩大的途径;殖民扩张,掠夺、欺诈,商品输出)

②对殖民国:为西欧国家提供了广阔的商品市场和大量的资本原始积累,促进了资本主义的发展;

③对殖民地:给殖民地人民带来了深取灾难 (黑奴贸易:欧洲一非洲一美洲一欧洲)

【解答】材料信息反映了16世纪以后英国农民的生活水平有了提高,这说明16世纪以后英国经济得到了较快的发展,故C项正确;

A、B、D三项与题干时间16世纪不符,故排除。

故选:C。

15.【分析】本题主要考查新航路开辟,要求学生结合新航路开辟的影响来分析。

【解答】结合所学知识,我们可知,新航路开辟以后封建地主阶级实力下降而新兴的工商业者实力上升,所以地主拥有的货币量会减少,而工商业者拥有的货币量会增加,选项中只有C选项符合这一特点。

ABD三项错误,排除。

故选:C。

16.【分析】本题主要考查英国近代的殖民扩张,要求学生结合英国近代殖民扩张的历程和阶段特征来分析材料。

【解答】从材料中的莫卧尔王子的细密画,以及毛利人的铜棒,马尼拉的钱币的可以看出,当时英国已经成为日不落帝国,控制了广泛的殖民地,但是材料没有涉及到,中国,也没有涉及到工业革命的物品,所以应该是在新航路开辟以后和工业革命结束之前的阶段,应该只有C选项符合材料的意思。其他的选项都和材料时代不符。

故选:C。

17.【分析】本题考查英国工业革命的影响。关键信息有:18世纪中期以后的英国,倡导爱护自然的诗歌层出不穷。

【解答】结合所学知识可知,英国工业革命在促进人类社会发展的同时,也带来了环境污染等一系列社会问题,引起人们的深思;据此依据材料“18世纪中期以后的英国,倡导爱护自然的诗歌层出不穷”等可知A正确。

BCD均不合题干主旨,排除。

故选:A。

18.【分析】本题考查近代西方民主政治。解题的关键是正确分析材料的主旨,把握19世纪英国的三次议会改革的内容和背景分析。

【解答】依据材料,结合所学可知,19世纪英国的三次议会改革是英国新兴工业资产阶级进行的争取同土地贵族重新分配政治统治权及扩大选举权的改良运动,其背景是在两次工业革命的推动下进行的,因此三次议会改革适应了工业革命的发展需要,故C项正确。

材料体现的是新兴工业资产阶级要求扩大选举权,不是公民要求实现普选权,故A项错误。

B项无法体现完成议会改革的目标,排除。

材料体现的是新兴工业资产阶级要求扩大选举权,无法体现巩固议会的地位,故D项错误。

故选:C。

19.【分析】本题考查第一次工业革命。解题的关键是正确分析材料的主旨,抓住题干时间,结合工业革命的影响分析。

【解答】依据材料可知,材料所反映的是整个社会物品的丰富以及社会购买力的增强,结合18世纪中后期的时间,可以得出主要原因是基于工业革命所带来的社会生产率的提高以及社会经济的发展,故A项正确。

材料体现的是整个社会物品的丰富以及社会购买力的增强,因此BCD三项均不符合题意,排除。

故选:A。

20.【分析】本题主要考察第一次工业革命、第二次工业革命,解答本题需抓住题干中的关键信息“两次工业革命期间英法进出口货物关税税率的变化示意图”,并正确解读题干所给数据的变化趋势及第一次工业革命、第二次工业革命的历史影响。

【解答】A.题干所给材料没有涉及英法工业地位逆转的信息。

B.由题干所给数据可以得出,在第一次工业革命之后英国进出口货物税率不断降低,说明当时自由贸易已经成为英国风尚。

C.结合所学知识可知,进出口税率的变化不能得出世界市场的争夺是否激烈。

D.结合所学知识可知,第二次工业革命后西方国家主要加紧资本输出。

故选:B。

21.【分析】本题考查第一次工业革命的社会影响,意在考查学生对材料的阅读能力。

【解答】蒸汽机是工业革命最重要的发明,它大大推动了机器的发明和使用,是生产力的重大发展。机器以煤作燃料,它所排放的烟雾也就成为工业文明到来的标志。 从关键词“单调的纯净”“可靠性和营养”可知题目的加拿大人显然对烟雾持欣赏态度,所以反映了作者为工业文明到来而兴奋不已,故C为正确答案。

故选:C。

22.【分析】本题主要考查垄断组织,解答本题需正确解读题干所给材料中“美国制糖公司控制了全国95%的砂糖生产”“美国烟草公司控制了除雪茄以外其他烟草产品的50%~90%”“标准石油公司控制了全国91%的石油精炼企业,摩根财团则左右了整个美国的金融市场”的主旨,并正确掌握垄断组织的含义及历史背景。

【解答】A.结合所学知识可知,断组织的出现属于资本主义生产关系的局部调整,不是国家意志的主观要求。

B.依据题干所给材料并结合所学知识可知,当时美国出现了垄断,社会化大生产迅速发展,生产的过度发展最终导致了生产过剩和萧条的产生。

C.结合所学知识可知,垄断组织的出现是美国经济发展增速的表现。

D.结合所学知识可知,垄断组织并没有违背生产力发展的客观要求,是生产力发展的结果。

故选:B。

23.【分析】本题考查第二次工业革命的相关知识。考查学生识图、解读材料、运用所学知识解决问题的能力。

【解答】从表1可以看出,英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例虽然是下降的,但幅度不大,仍占据垄断地位,欧美发达国家已经开始盛极而衰与表1不符,故A项错误。

英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例下降,反映出其他地区的工业生产总和上涨,即世界其他地区的工业化有所发展,故B项正确。

从表1四国工业生产总和的比例无法得出各国工业发展程度,故C项错误。

第二次工业革命促进世界经济结构的变化,但与表1内容无关,故D项错误。

故选:B。

24.【分析】本题考查欧洲国家的殖民扩张。考查对1913﹣﹣1938年英、法、德三国对外出口情况统计表的分析理解。考查学生准确解读图表信息、分析理解的能力。

【解答】图表反映的是三国对外出口在欧洲总额中的地位变化,英国被德国赶上并超过,并不能说明英国经济逐渐衰退,故A项错误。

B项说法不符合史实,故B项错误。

依据题干表格中从1913﹣1938年英国占欧洲总额的百分比的数据均高于法德两国,说明英国的海外市场大于法德两国,故C项正确。

题干反映的是三国对外出口在欧洲总额中的地位变化,不能说明法德两国在欧洲的商品销售总额都大于英国,故D项错误。

故选:C。

25.【分析】本题考查的是第二次工业革命,侧重于考查的是第二次工业革命对人们生活的影响。

【解答】①“许多人利用铁路到海边游览胜地﹣﹣以前只有富人才可以去的地方”说明工业革命之后生活水平有所提高;

②“他们塞满了海滩,到处喧嚷着,就是为了吸上一口新鲜空气。他们三两成群,男人总是穿着黑外套,抱着孩子,毫无生气”这说明继续受到富人的歧视;

③“许多人利用铁路到海边游览胜地”这说明有旅游等休闲活动;

④题干中没有涉及精神生活。

故选:B。

二、材料阅读(第26题18分,第27题16分,第28题16分,共50分)

26.【分析】(1)本题考查中国古代土地制度演变的相关知识。原因主要从经济、政治等方面进行分析。依据材料“地所有制发生变化是在战国中叶以后到秦汉时期,这个时期突破了一元性的多级占有形式,而逐渐出现了土地占有形式多样化的局面”可知得出形式。

(2)本题考查中国古代土地制度演变的相关知识。依据材料“中国地主土地私有制从秦汉时的不完全、不自由状态,到唐宋时的相对完全、相对自由,再到明清时的土地市场发达和土地买卖交易活跃,中小地主和土地私有制在宽松环境中得到充分发展”等可得出结论。

【解答】(1)关于原因:战国土地所有制的变化,涉及到政治和经济两方面的原因。政治上,各诸侯国为增加赋税进行变法,以法律形式承认土地私有的合法性。经济上,铁农具、牛耕的使用与推广;私田大量开基,井田制瓦解。关于形式:结合所学知识,可知中国封建社会土地占有主要有地主土地所有制、土地国有制、农民土地所有制三种。

(2)趋势:由材料“中国地主土地私有制从秦汉时的不完全、不自由状态,到唐宋时的相对完全、相对自由,再到明清时的土地市场发达和土地买卖交易活跃,中小地主和土地私有制在宽松环境中得到充分发展”,可以得出土地私有制逐步深化,对土地私有制由诸多限制变为认可和放任,国家干预渐趋减弱的结论。由材料“土地是最重要的生产要素,也是财富之母、财富之源,历史上的有为之君都善于处理土地利益分配关系,从中筹集财政收入”可以发现土地所有权和经营权逐渐分离的趋势。认识:对土地制度发展的认识,要从正方两发面作答。积极方面,封建统治者往往运用政权力量对土地占有状况进行调整,有利于缓和社会矛盾,增加政府收入。消极方面,在封建土地私有制下土地兼并不可避免,土地兼并是封建土地私有制形成与发展的必然产物,封建统治者对土地制度的调整无法解决这一社会问题。

故答案为:

(1)原因:铁农具、牛耕的使用与推广;私田大量开基,井田制瓦解;各诸侯国为增加赋税进行变法,以法律形式承认土地私有的合法性。形式:封建地主土地所有制、封建土地国有制。封建农民土地所有制。

(2)趋势:土地私有制逐步深化;对土地私有制由诸多限制变为认可和放任,国家干预渐趋减弱;土地所有权与经营权逐渐分离。认识:封建统治者往往运用政权力量对土地占有状况进行调整,有利于缓和社会矛盾,增加政府收入;但在封建土地私有制下土地兼并不可避免,土地兼并是封建土地私有制形成与发展的必然产物,封建统治者对土地制度的调整无法解决这一社会问题。

27.【分析】本题主要考查中国古代的商业发展和经济政策,结合材料和相关知识进行分析即可。

【解答】(1)原因:根据材料“自晚唐以来,江南经济区日渐崛起,至宋代,国家根本,仰给东南”,结合所学可知,经济重心南移和南方农业发展,为市镇兴起准备了物质基础;根据“宋太祖即位之初便拟定‘薄税敛’以奖披商人”,可知宋代政府放松管控,商品经济的发展带动了江南农村经济进步;由“政府制定的各色税目,致使穷乡僻壤的农民也不得不入市”,可知赋税政策促使农产品商品化的出现和加强;由“仕官之人则‘纤朱怀金,专为商旅之业,日取富足’”结合所学可知,江南农村在自然地理条件优越,农业发展的基础上,受经商风气的推动,人物兴旺,市镇发展起来。

(2)特点:根据材料二“南浔镇‘烟火万家’”,可知明代后期江南市镇的规模更大,从“各市镇商人皆运送蚕茧前来出售”,可得出市镇成网络联系密切;从“其经营的生丝在国际市场上被称为‘湖丝’”等,可知市镇发展与正在形成的世界市场有关联;从“农家织绸,卖于绸庄,为该地农家经济之主要收入,农田收获,反漠视之”,“镇上机工、曳花(操作提花织机的工人)多达数千人”结合所学知识,可知在江南手工业发达,专业化程度更高;在经济中占主导,雇佣关系和资本主义萌芽产生并有所发展;从“牙行多达数百家,带动了各行各业的繁荣。各市镇作坊林立,‘外地客商操重贵而来市’.生丝绸缎、棉布等商品在出口贸易中持续增长,远销海外”等可知江南市镇经济的发展,推动着白银大量流入,影响着白银货币化等。政治因素:根据所学可知,在明清时期,制约社会转型的政治因素有君主专制的强化和重农抑商、闭关锁国等落后政策。

故答案为:

(1)原因:经济重心南移,自然地理条件优越;精耕细作的农业生产迅速发展;政府放松管控,鼓励商业发展赋役制度促进农产品商品化;经商逐利的社会风气推动。

(2)特点:数量多、规模大,形成发达的市镇网络;手工业发达,专业化程度高,在江南经济中占据主导地位;雇佣关系出现,资本主义萌芽产生;得益于正在形成中的世界市场,推动了白银货币化。

政治因素:君主专制制度的强化;统治政策的落后性。

28.【分析】(1)本题考查海上丝绸之路的历史变化的特点,需结合海上丝绸之路来解答。

(2)本题考查中国古代丝路架构的市场与19世纪中期的世界市场的区别,需结合丝绸之路与资本主义世界市场的形成来解答。

【解答】(1)“两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通过今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条款或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主”两宋路线比汉朝更发达(航行更远,线路更多);政府重视海外易,管理越来越规范;手工业产品出口种类增多;民间外贸日益发达。

(2)结合所学知识,市场规模方面:中国古代是区域性市场,世界近代是全球性市场;形成方式方面:中国古代以政治经济和平交往为主,世界近代还伴以武力征服和殖民掠夺;主导国家方面:中国古代以中国为主导,世界近代以英国为主导;商品类型方面:中国古代是以手工制成品和奢侈品为主,世界近代以工业制成品为主;市场作用方面:中国古代丝路促进了各国之国的友好交往,近代世界市场具有破坏性与建设性的双重作用。

故答案为:

(1)特点:两宋路线比汉朝更发达(航行更远,线路更多);政府重视海外易,管理越来越规范;手工业产品出口种类增多;民间外贸日益发达。

(2)区别:市场规模方面:中国古代是区域性市场,世界近代是全球性市场;形成方式方面:中国古代以政治经济和平交往为主,世界近代还伴以武力征服和殖民掠夺;主导国家方面:中国古代以中国为主导,世界近代以英国为主导;商品类型方面:中国古代是以手工制成品和奢侈品为主,世界近代以工业制成品为主;市场作用方面:中国古代丝路促进了各国之国的友好交往,近代世界市场具有破坏性与建设性的双重作用。

一、单选题(25小题,每题2分,共50分)

1.(2分)宋代私人编撰农书开始兴盛,并广为流传,既有综合性的《陈旉农书》,也有大量专业性农书如《蚕书》、《荔枝谱》、《橘录》、《笋谱》、《菌谱》、《菊谱》、《洛阳牡丹记》。这反映了宋代( )

A.经济重心已转移到南方 B.农业生产的商品化发展

C.对农业科技的系统总结 D.农业生产技术水平领先

2.(2分)汉代出现了专门保护土地占有的返还原物的诉讼和避免侵占的所有权确认文书“契”,这些文契具有确认所有权的法律效力,是法律意义上的所有权确认物。这说明汉代( )

A.法律体系完备 B.土地兼并日益盛行

C.重农抑商政策松动 D.政府依法治国

3.(2分)如表是根据《中国货币史》整理的晚明赋役折银及影响进程表,这些进程有助于( )

进程一

农民从纳粮当差到纳银不当差→从身份到契约→与土地分离、雇工和商帮群体形成→市场化进程

进程二

农业从单一到多元→经管权与所有权分离→农业商品化→商业化进程

进程三

农村从封闭、半封闭到开放→市镇兴起→城市化进程

A.中国古代社会逐渐转型 B.中国白银的储备剧增

C.中国资本主义萌芽出现 D.中国资本的原始积累

4.(2分)《礼记﹒王制》记载:“平民祭把祖先的献礼是:春天荐韭菜,夏天荐麦子,秋天荐黍子,冬天荐稻子;韭菜配以鸡蛋,麦子配以鱼,泰子配以小猪,稻子配以鹅。”这说明商周时期( )

A.重农抑商意识严重 B.小农经济的盛行

C.对农耕经济的重视 D.注意农牧业协调发展

5.(2分)982年,北宋太宗下诏,将荒芜的土地分给那些“勤稼穑”而缺乏种子和土地的农户。 并要求“明立要契,举借种粮俟收成依契约分,无致争讼官司”。1155年,南宋高宗下诏:“若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招 人承佃。”这说明宋代( )

A.人身依附关系日趋松弛 B.生产关系发生新的变化

C.南方经济水平超越北方 D.人地矛盾突出危及统治

6.(2分)据统计,宋朝耕地面积为5.6亿亩,明朝增加到8.5亿亩,清朝又增至1l亿亩﹣12亿亩。在新增加的耕地中,不少是“瘠卤沙冈”“陡绝之地”。其反映( )

A.人口一直在快速增长 B.新农作物不断引进

C.疆域辽阔且不断拓展 D.农业生产技术落后

7.(2分)西周时,土地近常只耕种三年,三年后地力若本耗尽,另辟土地,重新分配。春秋中后期,三年换土易居的耕作法逐渐取消,国家不再定期重新授田,而是一次性授田、由耕作者在份地上自行轮种。这些变化反映出( )

A.公田制度逐渐完善

B.农民耕种土地积极性提高

C.土地私有倾向增强

D.铁犁牛耕生产方式的普及

8.(2分)汉代,蜀地百姓“帅导群妾,咸循蚕蔟。分茧理丝,女工是敕。”在齐地,平民“织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下。”这反映出当时( )

A.家庭丝织业生产盛行 B.局部地区自然经济解体

C.丝织业地域分工形成 D.丝织业商品化趋势明显

9.(2分)春秋战国时期的齐国青铜器,越到晚期礼器越少,日用器则日益普遍,其器型越来越多姿多彩,装饰性和趣味性也日益增强。上述变化反映了( )

A.尊卑观念日趋淡化 B.社会发展的世俗化倾向

C.时代风尚骤然转型 D.齐国青铜铸造的独特性

10.(2分)明初规定,庶民厅房不得逾三间。明中叶后,江南平民百姓可根据自己的能力建造住宅,或“三间五架”,或“五间七架,九架十架”,富商豪贾则更加显著。这一变化说明( )

A.商品经济发展冲击等级秩序

B.政府政令已难以在基层执行

C.江南百姓生活已经领先全国

D.商贾政治地位得到很大提高

11.(2分)据史料记载,长安在盛唐时期人口总数约70万,其中皇室及服务人员15万,在京官吏 约3万余,禁军和附近驻军约12万,到京师参加选官和科举的读书人1万,共需粮食580 万石左右,其中依赖国家供给粮食的人口约32万。据此可以推知盛唐时期( )

A.长安己成为国际性的大都市

B.对东南地区粮食需求增加

C.出现了冗官冗兵冗费局面

D.坊市制度瓦解速度加快

12.(2分)628年,唐代政府在各地设置义仓,规定义仓粮食有灾则用于赈民,无灾则借贷民户作种子。自此以后,州、县普遍设置义仓,专用于备荒,不许杂用。这表明当时( )

A.用立法手段救助弱势群体

B.重农恤民思想得到实践

C.关注民生的力度大大增强

D.建立起完备的社会保障体系

13.(2分)桑巴特提出资本主义的精神出于犹太教。资本主义采取了一种数量上的计算(quanlitative calculation),把所有的精力用于获得财物,“用武力,用魔术,用计谋,用新发明和用金钱去获得财物”;“自从罗马帝国崩溃后,(欧洲)每一个国家内部都有两种力量出现,一是对黄金的贪婪,一是创设企业的精神,不久这两种力量凝结一气。”作者强调的资本主义的精神是( )

A.与犹太教的精神一致 B.对财富的追求

C.自由、创新 D.贪婪、剥削

14.(2分)16世纪的一位英国人曾说过,以前的农民及其一家都睡在地板上,厨房里仅有一两口锅;而到16世纪末,一位农夫可能拥有“在橱柜里摆有一套精致的锡铅合金餐具,三四张羽绒床,好几套床罩和挂毯,一个印制的盐罐,一罐酒……以及一打羹匙。”这一现象说明( )

A.工业化推动了农业的商品化

B.世界性的贸易体系开始形成

C.商贸中心转移推动了英国经济快速发展

D.英国成为世界上最发达的资本主义国家

15.(2分)如果将价格革命前欧洲拥有的货币总量设为100,按传统方式收取定额货币地租的封建地主拥有的货币总量(m)设为60,商人、新兴资产阶级、新贵族拥有的货币总量(n)设为40,若价格革命后欧洲货币总量上升为1000,那么,下列关于m、n的四组数据,可能正确的是( )

A.m为700,n为300 B.m为600,n为400

C.m为500,n为500 D.m为800,n为200

16.(2分)2017 年 3 月 1 日,大英博物馆的“100 件文物中的世界史”正式在北京的中国国家博物 馆开幕。整个展览分为八个单元。其中某单元的展品主要有:基督雕像、莫卧儿王子的细 密画、贝宁饰板、马尼拉钱币、爪哇皮影戏偶、毛利人铜棒、夏威夷编篮头盔,那么该展 览单元可能为( )

A.贸易与侵略(300﹣1100 年)

B.变革与调整(900﹣1550 年)

C.邂逅与连结(1500﹣1800 年)

D.我们创造的世界(1800 年至今)

17.(2分)18世纪中期以后的英国,倡导爱护自然的诗歌层出不穷,如彭斯的《杜河两岸》、布罗姆菲尔德的《农夫之子》均描绘了少年时代乡村自然的美丽景色,克莱尔在《致倒下的榆树》中则深情地把童年屋后的榆树作为朋友来看到,这反映出当时英国( )

A.社会转型的问题日益突出

B.农民向往理想的田园生活

C.文学创作实现了自我革新

D.诗歌主题以乡村生活为主

18.(2分)19世纪以来英国多次进行议会改革。其中1832年改革使新兴工业城市取得较多议席;1867年改革进一步降低选举资格,使小资产阶级和工人上层获得选举权;1884年改革赋予农业工人选举权利。19世纪英国的三次议会改革( )

A.逐渐实现了公民的普选权

B.最终完成了议会改革的目标

C.与经济基础的发展演变相适应

D.巩固了议会的权力中心地位

19.(2分)有学者认为:18世纪中后期的新消费主义使得各阶层开始购买它们从前从未有机会购买的、甚至比以前更大范围的商品。……社会模仿的巧妙使用使本来只买“必需品”的人购买“体面商品”,使本来只买“体面商品”的人购买“奢侈品”。出现上述现象的主要原因在于( )

A.工业革命推动经济发展和生产效率提高

B.社会需求与商业发展的结合更加的密切

C.工业革命促进了社会分工的进一步发展

D.世界市场的形成以及各国经济联系加强

20.(2分)如图反映了两次工业革命期间英法进出口货物关税税率的变化示意图,由此可以得出( )

A.英法工业地位发生逆转 B.自由贸易渐成英国风尚

C.世界市场争夺愈演愈烈 D.工业强国加紧商品倾销

21.(2分)19世纪,一位到英国旅游的加拿大人面对煤燃烧造成的遮天蔽日的烟雾,感觉到与其家乡那种“单调的纯净”不同,这种舒服的烟雾“为空气增加了一种可靠性和营养,让你似乎能感觉到肺在咀嚼它”。这种感受的产生反映了他( )

A.对英国环境污染的漠不关心

B.对化学和医学知识茫然无知

C.为工业文明到来而兴奋不已

D.为本国的空气纯净深感自豪

22.(2分)在1895年,美国制糖公司控制了全国95%的砂糖生产,在1900年,美国烟草公司控制了除雪茄以外其他烟草产品的50%~90%,在1906年,标准石油公司控制了全国91%的石油精炼企业,摩根财团则左右了整个美国的金融市场。这一现象( )

A.体现了国家意志的主观要求

B.会导致生产过剩与萧条的产生

C.说明美国经济发展速度放缓

D.违背了生产力发展的客观要求

23.(2分)由下表可以推知,19世纪70年代到20世纪初( )

英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例表

年代

1870

1896~1900

1913

比例

78%

74%

72%

A.欧美发达国家已经开始盛极而衰

B.世界各地的工业化有所发展

C.世界各国工业发展差距明显缩小

D.世界经济结构发生重大变化

24.(2分)下表是1913﹣﹣1938年英、法、德三国对外出口情况统计表

国家

1913

1928

1938

占欧洲总额的百分比(%)

每个国家总额中输往欧洲的百分比(%)

占欧洲总额的百分比(%)

每个国家总额中输往欧洲的百分比(%)

占欧洲总额的百分比(%)

每个国家总额中输往欧洲的百分比(%)

英国

26.1

30.1

23.6

31.6

22.2

32.1

德国

24.7

66.3

19.3

69.9

21.1

65.1

法国

13.6

66.6

13.7

62.5

8.6

54.2

对表格中信息解读正确的是( )

A.英国经济逐渐衰退,被德国赶上并超过

B.二战爆发前英国仍然是世界经济霸主

C.英国的海外市场大于法德两国

D.法德两国在欧洲的商品销售总额都大于英国

25.(2分)斯皮尔福格尔的《世界历史》中有如下记载:许多人利用铁路到海边游览胜地﹣﹣以前只有富人才可以去的地方。一个从前经常光顾此类名胜的上流社会人士毫不掩饰地对“一日游者”的反感:“他们塞满了海滩,到处喧嚷着,就是为了吸上一口新鲜空气。他们三两成群,男人总是穿着黑外套,抱着孩子,毫无生气;他们的妻子瘦弱苍白,看得出同从前相比,还是尽量打扮一番……”材料说明第二次工业革命后工人的生活状况是( )

①生活水平有所提高

②继续受到富人的歧视

③有旅游等休闲活动

④精神生活的丰富多彩

A.①② B.①②③ C.①④ D.①②④

二、材料阅读(第26题18分,第27题16分,第28题16分,共50分)

26.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:殷商时,土地归商王为代表的奴隶主贵族所有,西周时“溥天之下,莫非王土”,春秋以来,周天子失去了对土地的控制能力,土地所有权下移,土地归诸侯、卿大夫支配使用。直到战国前期,在各国范围的土地的最高所有权仍属于诸侯。诸侯用分封、赏赐、授田的方式,把土地分给封君、功臣。“从土地和权力的关系看,春秋一代与西周相比,土地占有关系并无本质的突破,只是在多级占有关系中主导地位与非主导地位升降……土地所有制发生变化是在战国中叶以后到秦汉时期,这个时期突破了一元性的多级占有形式,而逐渐出现了土地占有形式多样化的局面。

﹣﹣摘编自张云樵、曹东方《试论中国封建土地所有制的转化及其特点》

材料二:古代社会的并田制为先民的生产、生活提供了保障,但这种制度是以静态社会为前提,而与社会发展的开放性、动态性相矛盾。抛开其他原因不讲,在随后的发展中,中国地主土地私有制从泰汉时的不完全、不自由状态,到唐宋时的相对完全、相对自由,再到明清时的土地市场发达和土地买卖交易活跃,中小地主和土地私有制在宽松环境中得到充分发展。显而马见,从开放包容的视角看,中国的土地制度的确朝着让百姓享有越来越充分的自由的方向发展……对传统农业社会的中国来说,由于土地是最重要的生产要素,也是财富之母、财富之源,历史上的有为之君都善于处理土地利益分配关系,从中筹集财政收入。

﹣﹣摘编自郭雪剑(中国古代土地制度演变的特点和规律》

(1)根据材料并结合所学知识,分析战国中叶以后土地所有制变化的原因,并指出中国封建社会土地占有的几种形式。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代土地制度的演变趋势,根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对封建统治者调整土地制度的认识。

27.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:自晚唐以来,江南经济区日渐崛起,至宋代,“国家根本,仰给东南”。太湖流城“上四一亩,收五六石”,“虽其四之膏腴,亦由人力之尽也”“民计每岁种食之外,余米尽以贸易”。宋太祖即位之初便拟定“薄税敛”以奖披商人,仁宗年间订立放松政府专卖品管制的“海行条法”,后南宋朝延又重中此令。政府制定的各色税目,致使穷乡僻壤的农民也不得不入市。仕官之人则“纤朱怀金,专为商旅之业,日取富足”。江南市镇不断兴起,“市井繁阜,商货幅辏”。

﹣﹣摘编自传宗文《宋代的革市镇》

材料二:明代后期,江南市镇蓬勃繁荣。南浔镇“烟火万家”,时人称之“虽镇,一都会也”,作为生丝集散地,各市镇商人皆运送蚕茧前来出售,这些生丝在国际市场上被称为“湖丝”或“辑里丝”。盛泽镇则是“以绫绸为业”的大镇,“农家织绸,卖于绸庄,为该地农家经济之主要收入,农田收获,反漠视之”,镇上机工、曳花(操作提花织机的工人)多达数千人。松江府的朱泾镇经营棉布贸易的牙行多达数百家,带动了各行各业的繁荣。各市镇作坊林立,外地客商“操重贵而来市”。生丝绸缎、棉布等商品在出口贸易中持续增长,远销海外。

﹣﹣摘编自樊树志《明清江南市镇的“早期工业化”》

(1)根据材料,指出宋代江南市镇兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括与宋相比,明代后期江南市镇发展的特点,并指出制约其未能促成社会转型的政治因素。

28.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代的海上丝绸之路从今天广东出发,可达东南亚和南亚。汉在徐闻县南七里(今广东徐闻县),置左右侯官管理。汉武帝时有外国使者来进献,汉武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、璧琉璃、奇石、异物。

两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通过今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条款或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主。

﹣﹣摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二:工业革命推动资本主义世界市场基本形成。随着英国世界殖民霸主地位的确立,广阔的殖民地为其带来巨大的市场和商业利润,工场手工业不能满足市场的需要,在18世纪下半期以蒸汽机应用为标志的工业革命兴起了。机器大生产的产品远远超出国内市场的容量,需要更广阔的国际市场,工厂生产需要的原料多来自世界各地,同时工业革命也为工业资产阶级提供了便捷的交通手段及轰开落后地区大门的坚船利炮。在工业革命推动下,资产阶级的全球扩张把整个世界联系为一个整体。马克思在《共产党宣言》中这样描述资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城,征服最野蛮、最顽强抵抗的仇外心理的重炮。

﹣﹣何兰《资本主义世界市场的形成及殖民体系研究》

(1)根据材料一,概括海上丝绸之路的历史变化的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,从市场规模、形成方式、主导国家、商品类型和市场作用等方面分析中国古代丝路架构的市场与19世纪中期的世界市场的区别。

2019-2020学年安徽省滁州市明光中学高一(下)开学历史试卷

参考答案与试题解析

一、单选题(25小题,每题2分,共50分)

1.【分析】本题考查宋代农业和商业发展。题干中的关键信息是“私人编撰农书开始兴盛”“也有大量专业性农书”。

【解答】从材料中可以看出,宋代私人编撰的农书涉及养蚕、种荔枝、栽橘、种笋、制菌、养菊、栽种牡丹等,这从一个侧面反映了宋代农业生产的专业化和商品化,故B正确。

A、D从材料中体现不出来,D项说法与材料主旨不符,均排除。

故选:B。

2.【分析】本题主要考查中国古代的土地制度,解答本题需正确解读题干所给材料中“汉代出现了专门保护土地占有的返还原物的诉讼和避免侵占的所有权确认文书‘契’”的主旨,并正确掌握古代中国土地兼并的历史影响。

【解答】A.题干所给材料体现的仅是汉代的部分法律,不能得出“法律体系完备”的结论。

B.依据题干所给材料并结合所学知识可知,汉代土地私有的观念深入人心,不仅王侯、官僚侵夺田地,甚至连皇帝也在民间购置私田,因此形成了汉代土地兼并日益盛行的局面。侵占田

地的纠纷日益增多,占有诉讼日益兴盛,出现所有权确认文书“契”。

C.依据题干所给材料并结合所学知识可知,中国古代长期重农抑商,文契只是针对土地纠纷问题,重农抑商政策没有改变。

D.结合所学知识可知,汉代政治的核心是君主专制,保护土地私有不能说明汉代依法治国。

故选:B。

3.【分析】本题主要考查明清时期的商业发展,解答本题需正确解读题干所给表格内容的主旨,并正确掌握明清时期商业发展的原因及历史影响。

【解答】A.依据题干所给材料并结合所学知识可知,晚明赋役折银对农民、对农业、对农村的影响巨大,为古代经济带来新的影响,进而推动古代社会逐渐向近代社会转型。。

B.题干所给表格内容不能体现当时白银的储备情况。

C.结合所学知识可知,资本主义萌芽产生的标志是雇佣关系,表格内容没有反映雇佣关系,无法说明资本主义萌芽出现。

D.题干所给表格内容不涉及中国资本的原始积累。

故选:A。

4.【分析】本题考查中国古代农业经济的地位。题干中的关键信息是“春天荐韭菜,夏天荐麦子,秋天荐黍子,冬天荐稻子”。

【解答】从材料中可以看出,平民祭祀祖先,是希望先祖赐福,献礼是各种谷物和动物,表明百姓对谷物和动物的重视,即对农耕经济的重视,故答案为C。

重农抑商意识出现于商鞅变法以后,排除A项。

由材料内容看不出小农经济的盛行和农牧业的协调发展,排除B、D项。

故选:C。

5.【分析】本题考查中国古代土地制度演变情况。关键信息有:若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招 人承佃。

【解答】依据材料“明立要契,举借种粮俟收成依契约分,无致争讼官司”“若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招人承”等可知宋代人身依附关系日趋松弛,故A.正确。

B说法不合史实,排除。

C出现在南宋时期,而且材料不能体现,排除。

D不合题干主旨,排除。

故选:A。

6.【分析】本题考查中国古代农业耕作方式。题干中的关键信息是“新增加的耕地中,不少是‘瘠卤沙冈’‘陡绝之地’”。

【解答】材料中的“新增加的耕地中,不少是‘瘠卤沙冈’‘陡绝之地’”表明,明清时期耕地面积的增加是适应人口增长需要而不断垦荒的结果,只是“量”的扩展,在生产工具的生产技术方面没有根本性进步,故D正确。

古代中国人口增长有起伏波动,并不是一直在快速增长,故排除A。

B、C两项在材料中体现不出来,故排除。

故选:D。

7.【分析】本题考查中国古代土地制度的演变。主要考查先秦时期我国土地制度的变化。

【解答】通过所学知识可知,春秋战国时期我国井田制度逐步瓦解,排除A;

材料信息并未涉及到农民积极性问题,排除B;

通过材料,从西周时期到春秋战国时期,井田由原来的授田轮种到耕作者自行轮种,实际上相对承认了耕作者对土地的所有权,故C正确;

铁犁牛耕生产方式在春秋战国时期刚刚出现,普及是在西汉时期,排除D。

故选:C。

8.【分析】本题考查中国古代的纺织业,解答的关键信息是“汉代帅导群妾,咸循蚕蔟”“平民织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”。

【解答】从材料信息“汉代帅导群妾,咸循蚕蔟”“平民织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”可以看出汉代的家庭丝织业比较盛行,A正确;

自然经济开始解体是在鸦片战争后,排除B;

“地域分工”“商品化”材料中没有体现,排除CD。

故选:A。

9.【分析】本题考查中国古代手工业的发展。题干中的关键信息是“越到晚期礼器越少,日用器则日益普遍”。

【解答】根据所学知识可知,商周时期虽然为青铜时代,但青铜器主要为贵族所用,因此主要是祭祀用的礼器和酒器;材料所述齐国日用器的增多,说明越来越多的平民用上了青铜器,体现了世俗化的倾向,故B正确;

材料青铜器的变化与尊卑观念的变化无关,故A不正确;

C、D均与材料主旨无关,排除。

故选:B。

10.【分析】本题关键信息是“明初规定,庶民厅房不得逾三间。明中叶后,江南平民百姓可根据自己的能力建造住宅”,结合明清时期的商业发展进行分析即可。

【解答】材料体现的是随着社会的发展,政府对民间的房屋限定有所放宽,这主要和商品经济发展对等级秩序的冲击有关,A正确;

B说法不符合史实,排除;

C说法属于对材料的曲解,排除;

中国古代的商人地位低下,D排除。

故选:A。

11.【分析】本题主要考查史料的重要作用,解答本题的关键信息是“共需粮食580 万石左右,其中依赖国家供给粮食的人口约32万”,紧扣关键 信息结合唐朝的社会经济发展状况分析解答。

【解答】A.题干所给材料并未提及长安的国际影响力,无法得出“长安己成为国际性的大都市”的结论。

B.依据题干所给材料中“长安在盛唐时期人口总数约70万”“共需粮食580 万石左右,其中依赖国家供给粮食的人口约32万”可知,唐朝时期长安人口增长明显,特别是依赖国家供给稂食的人口数增长较快,这必然导致长安的粮食紧张,由此增加了对东南地区的粮食需求。

C.结合所学知识可知,三冗局面是北宋时分化事权以加强中央集权的结果,而不是唐朝。

D.结合所学知识可知,坊市制度瓦解是在宋朝,盛唐时期的长安实行严格的坊市分离。

故选:B。

12.【分析】本题考查中国古代的经济政策。题干中的关键信息是“义仓粮食有灾则用于赈民,无灾则借贷民户作种子”“专用于备荒”。

【解答】根据材料中的“义仓粮食有灾则用于赈民,无灾则借贷民户作种子”“专用于备荒”可知,唐代重农恤民思想得到实践,故选B项。

材料主要体现的是行政手段,故A项错误。

材料没有纵向对比,体现不出关注民生力度增强的问题,故C项错误。

社会保障体系是指国家通过立法而制定的社会保险、救助、补贴等一系列制度的总称,材料体现的是社会保障的一个方面,但不能体现是完备社会保障体系的建立,故D项错误。

故选:B。

13.【分析】本题考查近代资本主义经济发展的特点,旨在考查学生准确解读材料的能力。

民族资产阶级,是指半殖民地半封建社会中,自身的经济发展与外国资本主义没有太多联系,资本相较于官僚资产阶级和买办资产阶级势力较弱的一类资产阶级群体。

【解答】材料中“所有的精力用于获得财物,‘用武力,用魔术,用计谋,用新发明和用金钱去获得财物’”都在强调最终目的是为了获得财富,以及“创设企业的精神,”也是为了获得财富,所以作者强调的资本主义的精神是对财富的追求,故B正确;

A项理解错误;

BC项材料没有体现,故BC错误。

故选:B。

14.【分析】本题考查英国的殖民扩张,旨在考查学生准确解读材料的能力。

英国的殖民扩张影响:

①对世界:使得资本主义世界市场进一步扩大(市场扩大的途径;殖民扩张,掠夺、欺诈,商品输出)

②对殖民国:为西欧国家提供了广阔的商品市场和大量的资本原始积累,促进了资本主义的发展;

③对殖民地:给殖民地人民带来了深取灾难 (黑奴贸易:欧洲一非洲一美洲一欧洲)

【解答】材料信息反映了16世纪以后英国农民的生活水平有了提高,这说明16世纪以后英国经济得到了较快的发展,故C项正确;

A、B、D三项与题干时间16世纪不符,故排除。

故选:C。

15.【分析】本题主要考查新航路开辟,要求学生结合新航路开辟的影响来分析。

【解答】结合所学知识,我们可知,新航路开辟以后封建地主阶级实力下降而新兴的工商业者实力上升,所以地主拥有的货币量会减少,而工商业者拥有的货币量会增加,选项中只有C选项符合这一特点。

ABD三项错误,排除。

故选:C。

16.【分析】本题主要考查英国近代的殖民扩张,要求学生结合英国近代殖民扩张的历程和阶段特征来分析材料。

【解答】从材料中的莫卧尔王子的细密画,以及毛利人的铜棒,马尼拉的钱币的可以看出,当时英国已经成为日不落帝国,控制了广泛的殖民地,但是材料没有涉及到,中国,也没有涉及到工业革命的物品,所以应该是在新航路开辟以后和工业革命结束之前的阶段,应该只有C选项符合材料的意思。其他的选项都和材料时代不符。

故选:C。

17.【分析】本题考查英国工业革命的影响。关键信息有:18世纪中期以后的英国,倡导爱护自然的诗歌层出不穷。

【解答】结合所学知识可知,英国工业革命在促进人类社会发展的同时,也带来了环境污染等一系列社会问题,引起人们的深思;据此依据材料“18世纪中期以后的英国,倡导爱护自然的诗歌层出不穷”等可知A正确。

BCD均不合题干主旨,排除。

故选:A。

18.【分析】本题考查近代西方民主政治。解题的关键是正确分析材料的主旨,把握19世纪英国的三次议会改革的内容和背景分析。

【解答】依据材料,结合所学可知,19世纪英国的三次议会改革是英国新兴工业资产阶级进行的争取同土地贵族重新分配政治统治权及扩大选举权的改良运动,其背景是在两次工业革命的推动下进行的,因此三次议会改革适应了工业革命的发展需要,故C项正确。

材料体现的是新兴工业资产阶级要求扩大选举权,不是公民要求实现普选权,故A项错误。

B项无法体现完成议会改革的目标,排除。

材料体现的是新兴工业资产阶级要求扩大选举权,无法体现巩固议会的地位,故D项错误。

故选:C。

19.【分析】本题考查第一次工业革命。解题的关键是正确分析材料的主旨,抓住题干时间,结合工业革命的影响分析。

【解答】依据材料可知,材料所反映的是整个社会物品的丰富以及社会购买力的增强,结合18世纪中后期的时间,可以得出主要原因是基于工业革命所带来的社会生产率的提高以及社会经济的发展,故A项正确。

材料体现的是整个社会物品的丰富以及社会购买力的增强,因此BCD三项均不符合题意,排除。

故选:A。

20.【分析】本题主要考察第一次工业革命、第二次工业革命,解答本题需抓住题干中的关键信息“两次工业革命期间英法进出口货物关税税率的变化示意图”,并正确解读题干所给数据的变化趋势及第一次工业革命、第二次工业革命的历史影响。

【解答】A.题干所给材料没有涉及英法工业地位逆转的信息。

B.由题干所给数据可以得出,在第一次工业革命之后英国进出口货物税率不断降低,说明当时自由贸易已经成为英国风尚。

C.结合所学知识可知,进出口税率的变化不能得出世界市场的争夺是否激烈。

D.结合所学知识可知,第二次工业革命后西方国家主要加紧资本输出。

故选:B。

21.【分析】本题考查第一次工业革命的社会影响,意在考查学生对材料的阅读能力。

【解答】蒸汽机是工业革命最重要的发明,它大大推动了机器的发明和使用,是生产力的重大发展。机器以煤作燃料,它所排放的烟雾也就成为工业文明到来的标志。 从关键词“单调的纯净”“可靠性和营养”可知题目的加拿大人显然对烟雾持欣赏态度,所以反映了作者为工业文明到来而兴奋不已,故C为正确答案。

故选:C。

22.【分析】本题主要考查垄断组织,解答本题需正确解读题干所给材料中“美国制糖公司控制了全国95%的砂糖生产”“美国烟草公司控制了除雪茄以外其他烟草产品的50%~90%”“标准石油公司控制了全国91%的石油精炼企业,摩根财团则左右了整个美国的金融市场”的主旨,并正确掌握垄断组织的含义及历史背景。

【解答】A.结合所学知识可知,断组织的出现属于资本主义生产关系的局部调整,不是国家意志的主观要求。

B.依据题干所给材料并结合所学知识可知,当时美国出现了垄断,社会化大生产迅速发展,生产的过度发展最终导致了生产过剩和萧条的产生。

C.结合所学知识可知,垄断组织的出现是美国经济发展增速的表现。

D.结合所学知识可知,垄断组织并没有违背生产力发展的客观要求,是生产力发展的结果。

故选:B。

23.【分析】本题考查第二次工业革命的相关知识。考查学生识图、解读材料、运用所学知识解决问题的能力。

【解答】从表1可以看出,英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例虽然是下降的,但幅度不大,仍占据垄断地位,欧美发达国家已经开始盛极而衰与表1不符,故A项错误。

英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例下降,反映出其他地区的工业生产总和上涨,即世界其他地区的工业化有所发展,故B项正确。

从表1四国工业生产总和的比例无法得出各国工业发展程度,故C项错误。

第二次工业革命促进世界经济结构的变化,但与表1内容无关,故D项错误。

故选:B。

24.【分析】本题考查欧洲国家的殖民扩张。考查对1913﹣﹣1938年英、法、德三国对外出口情况统计表的分析理解。考查学生准确解读图表信息、分析理解的能力。

【解答】图表反映的是三国对外出口在欧洲总额中的地位变化,英国被德国赶上并超过,并不能说明英国经济逐渐衰退,故A项错误。

B项说法不符合史实,故B项错误。

依据题干表格中从1913﹣1938年英国占欧洲总额的百分比的数据均高于法德两国,说明英国的海外市场大于法德两国,故C项正确。

题干反映的是三国对外出口在欧洲总额中的地位变化,不能说明法德两国在欧洲的商品销售总额都大于英国,故D项错误。

故选:C。

25.【分析】本题考查的是第二次工业革命,侧重于考查的是第二次工业革命对人们生活的影响。

【解答】①“许多人利用铁路到海边游览胜地﹣﹣以前只有富人才可以去的地方”说明工业革命之后生活水平有所提高;

②“他们塞满了海滩,到处喧嚷着,就是为了吸上一口新鲜空气。他们三两成群,男人总是穿着黑外套,抱着孩子,毫无生气”这说明继续受到富人的歧视;

③“许多人利用铁路到海边游览胜地”这说明有旅游等休闲活动;

④题干中没有涉及精神生活。

故选:B。

二、材料阅读(第26题18分,第27题16分,第28题16分,共50分)

26.【分析】(1)本题考查中国古代土地制度演变的相关知识。原因主要从经济、政治等方面进行分析。依据材料“地所有制发生变化是在战国中叶以后到秦汉时期,这个时期突破了一元性的多级占有形式,而逐渐出现了土地占有形式多样化的局面”可知得出形式。

(2)本题考查中国古代土地制度演变的相关知识。依据材料“中国地主土地私有制从秦汉时的不完全、不自由状态,到唐宋时的相对完全、相对自由,再到明清时的土地市场发达和土地买卖交易活跃,中小地主和土地私有制在宽松环境中得到充分发展”等可得出结论。

【解答】(1)关于原因:战国土地所有制的变化,涉及到政治和经济两方面的原因。政治上,各诸侯国为增加赋税进行变法,以法律形式承认土地私有的合法性。经济上,铁农具、牛耕的使用与推广;私田大量开基,井田制瓦解。关于形式:结合所学知识,可知中国封建社会土地占有主要有地主土地所有制、土地国有制、农民土地所有制三种。

(2)趋势:由材料“中国地主土地私有制从秦汉时的不完全、不自由状态,到唐宋时的相对完全、相对自由,再到明清时的土地市场发达和土地买卖交易活跃,中小地主和土地私有制在宽松环境中得到充分发展”,可以得出土地私有制逐步深化,对土地私有制由诸多限制变为认可和放任,国家干预渐趋减弱的结论。由材料“土地是最重要的生产要素,也是财富之母、财富之源,历史上的有为之君都善于处理土地利益分配关系,从中筹集财政收入”可以发现土地所有权和经营权逐渐分离的趋势。认识:对土地制度发展的认识,要从正方两发面作答。积极方面,封建统治者往往运用政权力量对土地占有状况进行调整,有利于缓和社会矛盾,增加政府收入。消极方面,在封建土地私有制下土地兼并不可避免,土地兼并是封建土地私有制形成与发展的必然产物,封建统治者对土地制度的调整无法解决这一社会问题。

故答案为:

(1)原因:铁农具、牛耕的使用与推广;私田大量开基,井田制瓦解;各诸侯国为增加赋税进行变法,以法律形式承认土地私有的合法性。形式:封建地主土地所有制、封建土地国有制。封建农民土地所有制。

(2)趋势:土地私有制逐步深化;对土地私有制由诸多限制变为认可和放任,国家干预渐趋减弱;土地所有权与经营权逐渐分离。认识:封建统治者往往运用政权力量对土地占有状况进行调整,有利于缓和社会矛盾,增加政府收入;但在封建土地私有制下土地兼并不可避免,土地兼并是封建土地私有制形成与发展的必然产物,封建统治者对土地制度的调整无法解决这一社会问题。

27.【分析】本题主要考查中国古代的商业发展和经济政策,结合材料和相关知识进行分析即可。

【解答】(1)原因:根据材料“自晚唐以来,江南经济区日渐崛起,至宋代,国家根本,仰给东南”,结合所学可知,经济重心南移和南方农业发展,为市镇兴起准备了物质基础;根据“宋太祖即位之初便拟定‘薄税敛’以奖披商人”,可知宋代政府放松管控,商品经济的发展带动了江南农村经济进步;由“政府制定的各色税目,致使穷乡僻壤的农民也不得不入市”,可知赋税政策促使农产品商品化的出现和加强;由“仕官之人则‘纤朱怀金,专为商旅之业,日取富足’”结合所学可知,江南农村在自然地理条件优越,农业发展的基础上,受经商风气的推动,人物兴旺,市镇发展起来。

(2)特点:根据材料二“南浔镇‘烟火万家’”,可知明代后期江南市镇的规模更大,从“各市镇商人皆运送蚕茧前来出售”,可得出市镇成网络联系密切;从“其经营的生丝在国际市场上被称为‘湖丝’”等,可知市镇发展与正在形成的世界市场有关联;从“农家织绸,卖于绸庄,为该地农家经济之主要收入,农田收获,反漠视之”,“镇上机工、曳花(操作提花织机的工人)多达数千人”结合所学知识,可知在江南手工业发达,专业化程度更高;在经济中占主导,雇佣关系和资本主义萌芽产生并有所发展;从“牙行多达数百家,带动了各行各业的繁荣。各市镇作坊林立,‘外地客商操重贵而来市’.生丝绸缎、棉布等商品在出口贸易中持续增长,远销海外”等可知江南市镇经济的发展,推动着白银大量流入,影响着白银货币化等。政治因素:根据所学可知,在明清时期,制约社会转型的政治因素有君主专制的强化和重农抑商、闭关锁国等落后政策。

故答案为:

(1)原因:经济重心南移,自然地理条件优越;精耕细作的农业生产迅速发展;政府放松管控,鼓励商业发展赋役制度促进农产品商品化;经商逐利的社会风气推动。

(2)特点:数量多、规模大,形成发达的市镇网络;手工业发达,专业化程度高,在江南经济中占据主导地位;雇佣关系出现,资本主义萌芽产生;得益于正在形成中的世界市场,推动了白银货币化。

政治因素:君主专制制度的强化;统治政策的落后性。

28.【分析】(1)本题考查海上丝绸之路的历史变化的特点,需结合海上丝绸之路来解答。

(2)本题考查中国古代丝路架构的市场与19世纪中期的世界市场的区别,需结合丝绸之路与资本主义世界市场的形成来解答。

【解答】(1)“两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通过今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条款或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主”两宋路线比汉朝更发达(航行更远,线路更多);政府重视海外易,管理越来越规范;手工业产品出口种类增多;民间外贸日益发达。

(2)结合所学知识,市场规模方面:中国古代是区域性市场,世界近代是全球性市场;形成方式方面:中国古代以政治经济和平交往为主,世界近代还伴以武力征服和殖民掠夺;主导国家方面:中国古代以中国为主导,世界近代以英国为主导;商品类型方面:中国古代是以手工制成品和奢侈品为主,世界近代以工业制成品为主;市场作用方面:中国古代丝路促进了各国之国的友好交往,近代世界市场具有破坏性与建设性的双重作用。

故答案为:

(1)特点:两宋路线比汉朝更发达(航行更远,线路更多);政府重视海外易,管理越来越规范;手工业产品出口种类增多;民间外贸日益发达。

(2)区别:市场规模方面:中国古代是区域性市场,世界近代是全球性市场;形成方式方面:中国古代以政治经济和平交往为主,世界近代还伴以武力征服和殖民掠夺;主导国家方面:中国古代以中国为主导,世界近代以英国为主导;商品类型方面:中国古代是以手工制成品和奢侈品为主,世界近代以工业制成品为主;市场作用方面:中国古代丝路促进了各国之国的友好交往,近代世界市场具有破坏性与建设性的双重作用。

同课章节目录