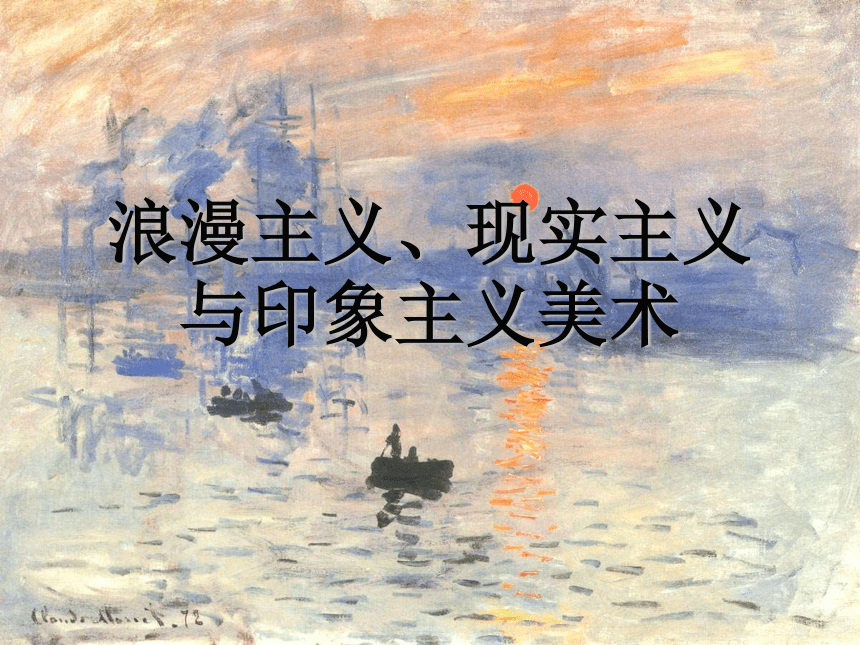

浪漫主义、现实主义与印象主义美术

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

浪漫主义、现实主义与印象主义美术

浪漫主义

时间:十九世纪初

特征及表现:

浪漫主义美术家大都不满现实,十分重视个人价值,追求个性解放,注重个人情感的表现。

他们反对古典主义那些程式化的法则和美的规范,认为在美术创作中具体的、个性化的美感创造和无约束的情感表达是至高无上的。

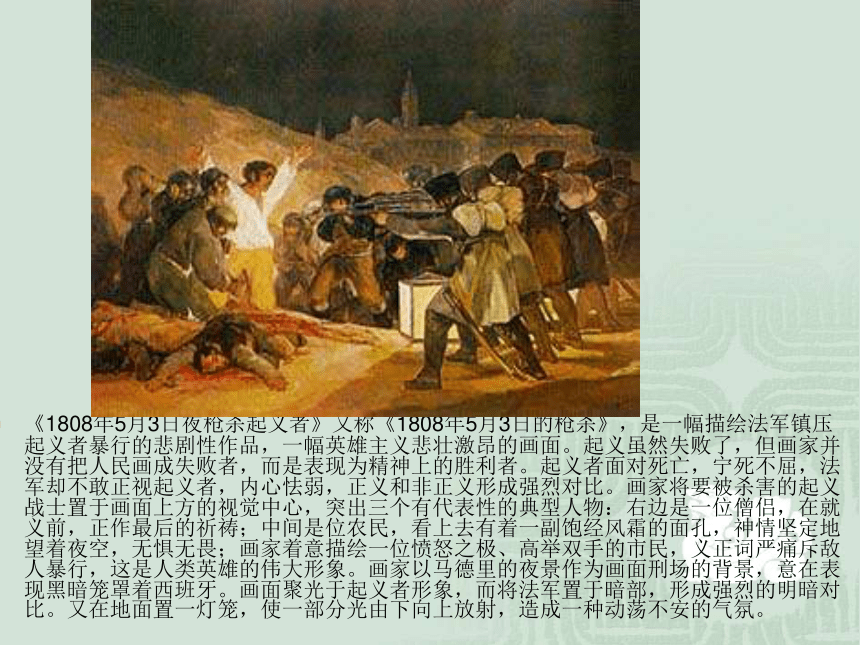

《1808年5月3日夜枪杀起义者》又称《1808年5月3日的枪杀》,是一幅描绘法军镇压起义者暴行的悲剧性作品,一幅英雄主义悲壮激昂的画面。起义虽然失败了,但画家并没有把人民画成失败者,而是表现为精神上的胜利者。起义者面对死亡,宁死不屈,法军却不敢正视起义者,内心怯弱,正义和非正义形成强烈对比。画家将要被杀害的起义战士置于画面上方的视觉中心,突出三个有代表性的典型人物:右边是一位僧侣,在就义前,正作最后的祈祷;中间是位农民,看上去有着一副饱经风霜的面孔,神情坚定地望着夜空,无惧无畏;画家着意描绘一位愤怒之极、高举双手的市民,义正词严痛斥敌人暴行,这是人类英雄的伟大形象。画家以马德里的夜景作为画面刑场的背景,意在表现黑暗笼罩着西班牙。画面聚光于起义者形象,而将法军置于暗部,形成强烈的明暗对比。又在地面置一灯笼,使一部分光由下向上放射,造成一种动荡不安的气氛。

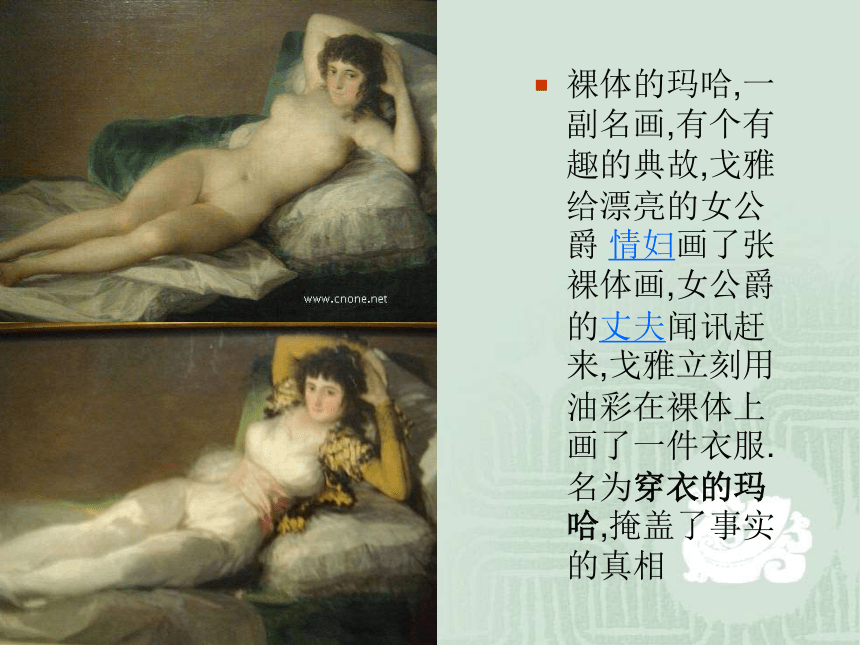

裸体的玛哈,一副名画,有个有趣的典故,戈雅给漂亮的女公爵 情妇画了张裸体画,女公爵的丈夫闻讯赶来,戈雅立刻用油彩在裸体上画了一件衣服.名为穿衣的玛哈,掩盖了事实的真相

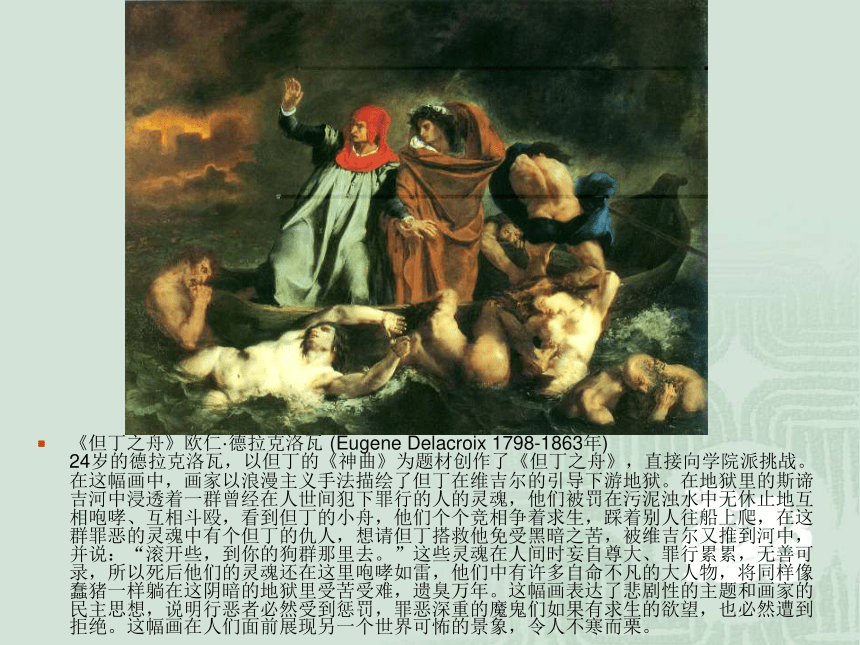

《但丁之舟》欧仁·德拉克洛瓦 (Eugene Delacroix 1798-1863年) 24岁的德拉克洛瓦,以但丁的《神曲》为题材创作了《但丁之舟》,直接向学院派挑战。在这幅画中,画家以浪漫主义手法描绘了但丁在维吉尔的引导下游地狱。在地狱里的斯谛吉河中浸透着一群曾经在人世间犯下罪行的人的灵魂,他们被罚在污泥浊水中无休止地互相咆哮、互相斗殴,看到但丁的小舟,他们个个竞相争着求生,踩着别人往船上爬,在这群罪恶的灵魂中有个但丁的仇人,想请但丁搭救他免受黑暗之苦,被维吉尔又推到河中,并说:“滚开些,到你的狗群那里去。”这些灵魂在人间时妄自尊大、罪行累累,无善可录,所以死后他们的灵魂还在这里咆哮如雷,他们中有许多自命不凡的大人物,将同样像蠢猪一样躺在这阴暗的地狱里受苦受难,遗臭万年。这幅画表达了悲剧性的主题和画家的民主思想,说明行恶者必然受到惩罚,罪恶深重的魔鬼们如果有求生的欲望,也必然遭到拒绝。这幅画在人们面前展现另一个世界可怖的景象,令人不寒而栗。

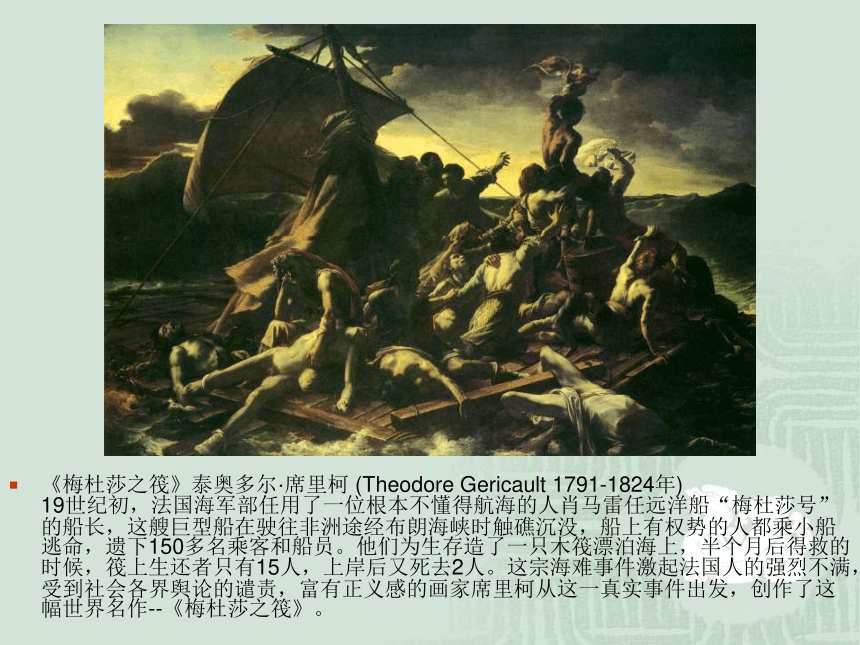

《梅杜莎之筏》泰奥多尔·席里柯 (Theodore Gericault 1791-1824年) 19世纪初,法国海军部任用了一位根本不懂得航海的人肖马雷任远洋船“梅杜莎号”的船长,这艘巨型船在驶往非洲途经布朗海峡时触礁沉没,船上有权势的人都乘小船逃命,遗下150多名乘客和船员。他们为生存造了一只木筏漂泊海上,半个月后得救的时候,筏上生还者只有15人,上岸后又死去2人。这宗海难事件激起法国人的强烈不满,受到社会各界舆论的谴责,富有正义感的画家席里柯从这一真实事件出发,创作了这幅世界名作--《梅杜莎之筏》。

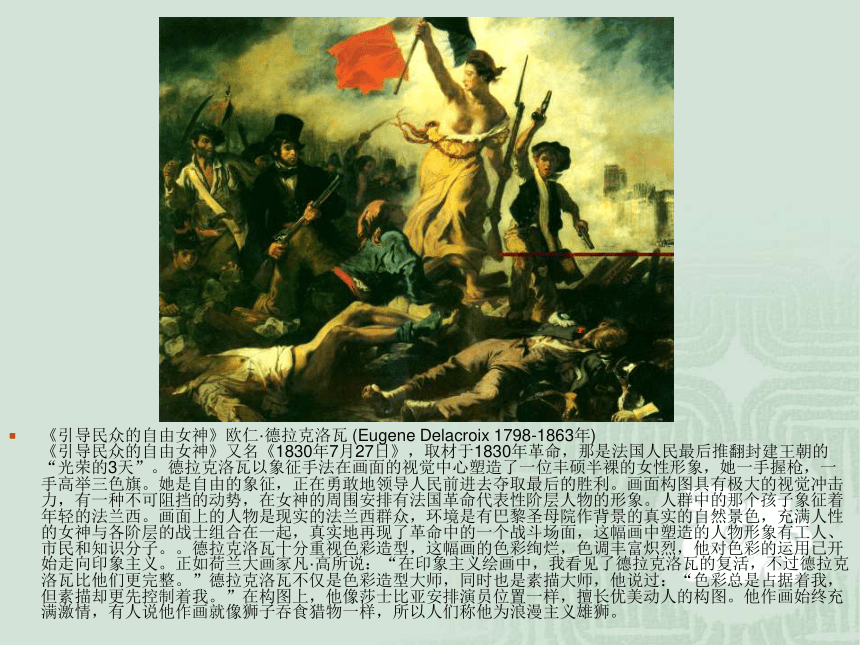

《引导民众的自由女神》欧仁·德拉克洛瓦 (Eugene Delacroix 1798-1863年) 《引导民众的自由女神》又名《1830年7月27日》,取材于1830年革命,那是法国人民最后推翻封建王朝的“光荣的3天”。德拉克洛瓦以象征手法在画面的视觉中心塑造了一位丰硕半裸的女性形象,她一手握枪,一手高举三色旗。她是自由的象征,正在勇敢地领导人民前进去夺取最后的胜利。画面构图具有极大的视觉冲击力,有一种不可阻挡的动势,在女神的周围安排有法国革命代表性阶层人物的形象。人群中的那个孩子象征着年轻的法兰西。画面上的人物是现实的法兰西群众,环境是有巴黎圣母院作背景的真实的自然景色,充满人性的女神与各阶层的战士组合在一起,真实地再现了革命中的一个战斗场面,这幅画中塑造的人物形象有工人、市民和知识分子。。德拉克洛瓦十分重视色彩造型,这幅画的色彩绚烂,色调丰富炽烈,他对色彩的运用已开始走向印象主义。正如荷兰大画家凡·高所说:“在印象主义绘画中,我看见了德拉克洛瓦的复活,不过德拉克洛瓦比他们更完整。”德拉克洛瓦不仅是色彩造型大师,同时也是素描大师,他说过:“色彩总是占据着我,但素描却更先控制着我。”在构图上,他像莎士比亚安排演员位置一样,擅长优美动人的构图。他作画始终充满激情,有人说他作画就像狮子吞食猎物一样,所以人们称他为浪漫主义雄狮。

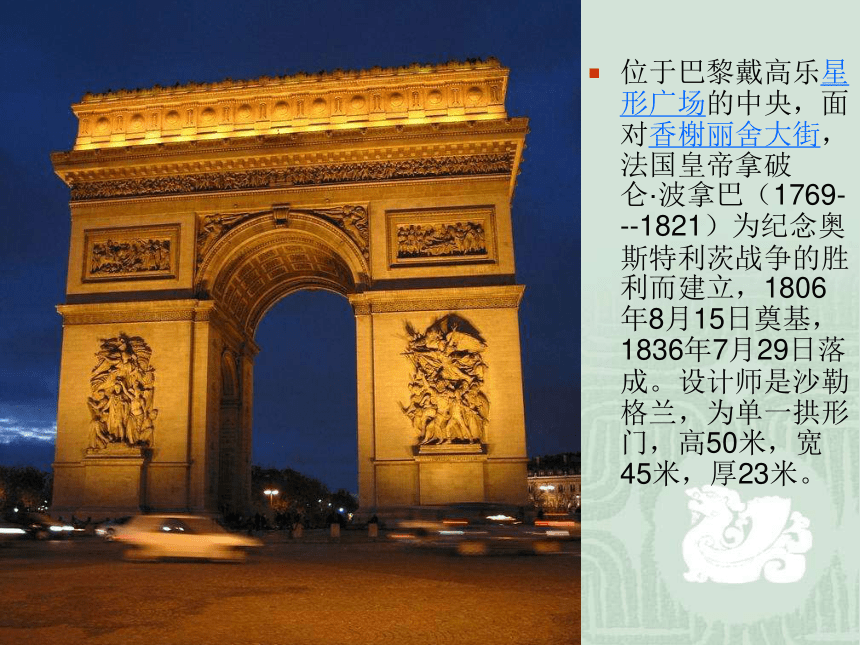

位于巴黎戴高乐星形广场的中央,面对香榭丽舍大街,法国皇帝拿破仑·波拿巴(1769---1821)为纪念奥斯特利茨战争的胜利而建立,1806年8月15日奠基,1836年7月29日落成。设计师是沙勒格兰,为单一拱形门,高50米,宽45米,厚23米。

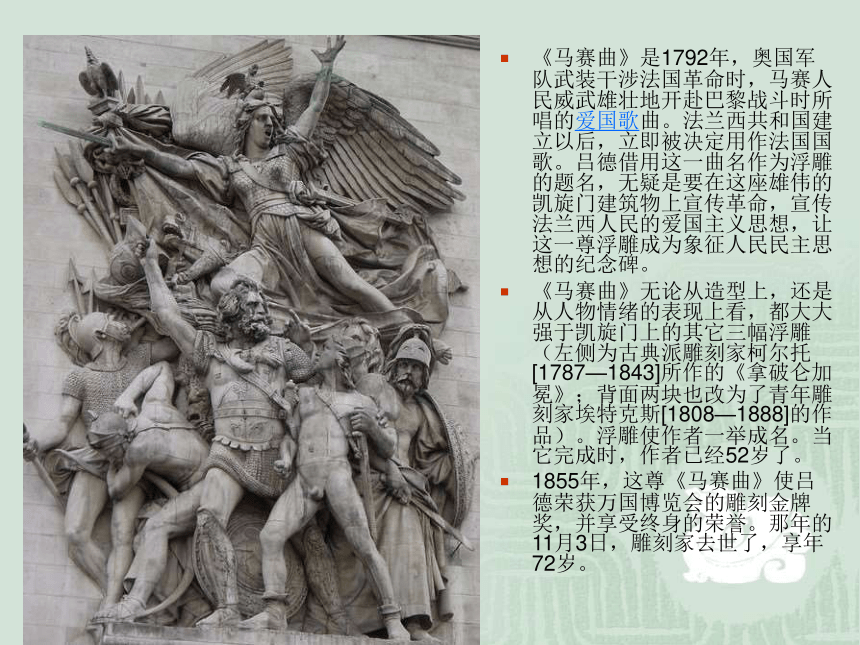

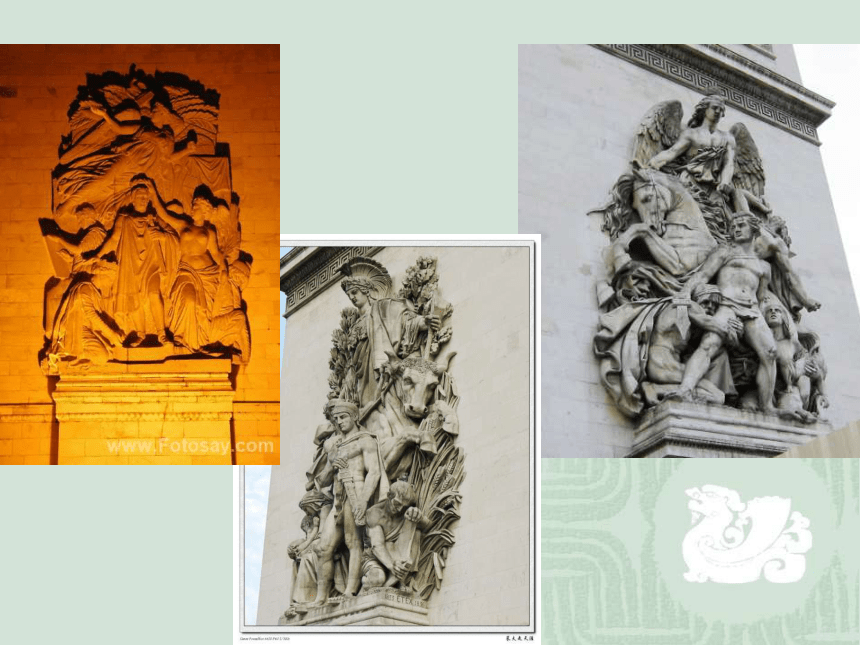

《马赛曲》是1792年,奥国军队武装干涉法国革命时,马赛人民威武雄壮地开赴巴黎战斗时所唱的爱国歌曲。法兰西共和国建立以后,立即被决定用作法国国歌。吕德借用这一曲名作为浮雕的题名,无疑是要在这座雄伟的凯旋门建筑物上宣传革命,宣传法兰西人民的爱国主义思想,让这一尊浮雕成为象征人民民主思想的纪念碑。

《马赛曲》无论从造型上,还是从人物情绪的表现上看,都大大强于凯旋门上的其它三幅浮雕(左侧为古典派雕刻家柯尔托[1787—1843]所作的《拿破仑加冕》;背面两块也改为了青年雕刻家埃特克斯[1808—1888]的作品)。浮雕使作者一举成名。当它完成时,作者已经52岁了。

1855年,这尊《马赛曲》使吕德荣获万国博览会的雕刻金牌奖,并享受终身的荣誉。那年的11月3日,雕刻家去世了,享年72岁。

现实主义

时间:十九世纪中后期

特征及表现:

美术家故意与古典美术高雅、理想美的传统相背离,美术家直面现实的苦难,用写实的形象再现这种苦难以表达画家特立独行的性格。

《拾穗者》让 - 弗朗索瓦·米勒Jean - Fran?ois Millet (1814-1875年) 1857年画家43岁时,完成了《拾穗者》。在已经收割后的田野里,3个贫苦的农妇正在捡拾麦田里散落的麦穗。画中没有庞杂的场面,也没有过多细节,十分单纯,令人一目了然。3个农妇神态疲惫,头顶着盛夏的烈日,在似火的骄阳烧烤着的大地上寻找失落的麦穗,辛劳的汗水已浸透了粗布衣衫。画面的背景是堆成小山似的麦垛,主人骑在马上监督农民们干活,丰收远景和前景3个农妇形成鲜明的对比。这就暗示在丰收的年景,农民们仍然不得温饱。重大的社会问题,严酷的阶级对立,在这幅画中被画家用具体的形象深刻地揭示了出来。作品问世以后产生了惊人的社会反响,资产阶级评论家凭着他们的敏感,从政治上作出论断:“画里有农民的抗议声。”“这3个拾穗者如此自命不凡,简直就像3个同命运的女神。”还有人惊呼道:“在这3个突出在天空前的拾穗者后面,有农民暴动的刀枪和1793年的断头台。”事实上画家并没有他们想得那么多,他只是把自己的经历和感受画出来而已。这幅画的生命就在于真实,这种真实能引起人们对那个社会的怀疑。所以作为写实主义画家的米勒使资产阶级感到害怕。米勒在他所有的画中都采用了简洁手法,表现丰富的内涵,他的思想观点都通过真实的形象和场面自然地流露了出来。他创造了一种无与伦比的农民典型,他笔下的农民具有一种朴实、善良、憨厚和稚拙的美,永远散发着泥土的气息。米勒是伟大的农民画家,他的艺术是公认的农村生活的庄严史诗。他用画笔和颜色表达了农民对土地的依恋,也揭示了人类围绕土地而争斗的喜悦与悲哀。人们称米勒是“乡巴佬中的但丁、土包子中的米开朗琪罗”。

《晚钟》让 - 弗朗索瓦·米勒Jean - Fran?ois Millet (1814-1875年) 在广袤无垠的土地上,垂立着一对夫妇,在落日余晖的映照下与地平线相交,酷似竖着的两付十字架,他们日出而作日落而归,用汗水浇灌这贫脊的土地。远远地平线上,教堂钟楼传来晚祷的钟声,该收工了,他们和往常一样默默地祈祷上帝的保佑,日复一日,年复一年,就这样无怨无悔、平静地生活着。教堂的钟声在大地上回响,空旷的宇宙一片宁静,整个画面展现一派庄严圣洁的气氛。这对农民夫妇心平气和,顺天安命,从不为生活的艰辛而谴责命运,对未来也无奢望,这就是米勒笔下的法国农民。画面情调低沉,在米勒的画中从不见欢乐,因为在画家的生活中从来就没有过欢乐,他自己曾说过:“欢乐从不在我面前出现,我从未见到过它,我所知道最愉快的事情就是静谧和沉默。”

《牧羊女》让 - 弗朗索瓦·米勒Jean - Fran?ois Millet (1814-1875年) 牧羊女赶着羊群,她默默低头编织毛线,而让自己的“助手”——机灵尽责的小狗照管着羊群。这里是人与自然的极度和谐,牧羊女的身影在落日余晖的映衬下显得格外沉重、突出,像一尊雕像,富有体积感。米勒的画,总是将地平线压得低低的,使大地辽阔开朗,画中人物静谧、沉默,人和土地交融在一起,同呼吸,共命运。

《石工》居斯塔夫·库尔贝 Gustave Courbet(1819-1877年) 1849年11月20日库尔贝给友人的信中提到:“我乘了我们的四轮马车,到梅齐埃尔附近的圣·但尼宫去。在路途中我停下来看了一下两个在路旁打石头的工人。比这更充分地表现出贫困的场面,是不大容易碰见的。”后来画家邀请了两位贫民到自己的画室里当模特儿,创作了《石工》。画家在谈到这幅画的创作构思时写道:“《石工》的情节发生在烤人的太阳下,在道旁的沟边。石工的形体微微地突出在高耸的绿色山坡前,山坡几乎填满了整个画面,上面飞驰过一大层云影。仅仅在画面的右角,在山坡后面,可以看到一角蓝天。这儿丝毫没有虚构的东西,我的亲爱的朋友!我每天散步时都看到这些人。而且,这个阶级的人们往往就是这样度过一生的。”《石工》是现实生活中最底层社会劳苦人的真实写照。因此,有人指责他的艺术“与其称之为现实主义,还不如称之为自然主义更为合适”。这种评价是不公平的,画家是有深意的,他要描绘这个社会的不公平和不合理,他在现实生活中发现了这一情节最能表达他的思想,他抓住它,并使之再现于画面,体现了典型环境中的典型人物,揭示了社会的本质,这与纯粹的自然主义有着本质的区别。

《路遇》居斯塔夫·库尔贝 Gustave Courbet(1819-1877年) 这幅画实际上是群体肖像画,画中的画家显得高傲、自信自尊而受人尊敬,他有意将地平线压得很低,使人物显得高大,运用室外光照,色彩灿烂透明,这是一幅自我表现的杰作。画中所描绘的是画家库尔贝自己背着画箱外出写生,途中相遇朋友勃吕阿及其仆人的情景。这幅画的意图是表现画家那种孤高自傲的虚荣心。所以,画中他那一小撮楔形胡子,被人戏称为“您好,库尔贝先生”!

《青铜时代》奥古斯特·罗丹Auguste Rodin,(1840-1917年) 1876年,罗丹以现实主义手法创作了一尊裸体青年像,起初题名《受伤的战士》,后来雕刻家从他的手中取下武器,正名为《青铜时代》,赋予它以更深刻的意义。雕像表现人类从原始社会过渡到青铜时代后,从自然的束缚中解脱出来,象征人类的黎明或人类的觉醒。不想这件作品问世时,竟受到猛烈的抨击,有的批评家说这个塑像是从模特身上翻制出来的模型。为了澄清事实,罗丹从真人身上再翻制一个模型,两相比较后方真相大白

巴尔扎克像 ·罗丹Auguste Rodin,(1840-1917年) 巴尔扎克是法国19世纪文坛巨星,他的作品具有浪漫主义激情和批判现实主义的精神。罗丹对他非常敬慕,十分乐意为他塑像。所以1891年法国文学家协会委托罗丹雕塑一尊巴尔扎克像时,他当即表示:“我要做一番非同寻常的事业。” 在罗丹10岁时,巴尔扎克已去世。因此在形象的塑造上,他做了大量的阅读、考察和研究,前后作了四十多件形象习作,着意刻画一代文豪的外貌和精神特征。雕刻家认为,创造形似的巴尔扎克不是主要的,“我考虑的是他的热情工作,他的艰难生活,他的不息的战斗,他的伟大的胆略和精神,我企图表现所有这一切”。 罗丹塑造的巴尔扎克是个夜间漫步的形象。文豪习惯于夜间穿着睡衣工作,所以罗丹让他披着睡衣在星空下沉思,那宽大的睡衣包裹着屹立的巨人。据说原来作的小稿中,巴尔扎克有一双智慧的手。罗丹在征求他的学生、助手布尔德尔的意见时,布尔德尔赞美地说:“他这双手雕得太好了!”罗丹听后拿起锤子就砸掉了这双手,因为他怕这双手过分突出而让人忽略了主要的部分。现在人们看到的巴尔扎克,双手被睡袍紧紧遮盖,面部精神被突现了出来,在月光下好像独自整夜在行走、思考。作品完成后,出人意料的是委托人拒绝接受,甚至指责这尊雕像像一只企鹅、一个雪人、一堆煤、一个怪胎、不成形的幼体动物。还有人认为巴尔扎克像是19世纪末颓废风气和精神错乱的象征。即使一些善良的人也认为它“哲理过多,造型不足”。法国文学家协会决定废除合同,理由是他们在“粗制滥造的草稿”中很难认出巴尔扎克的形象。面对这一切批评、指责,罗丹却说:“我的巴尔扎克像,他的动态和模样使人联想到他的生活、思想和社会环境,他与社会生活是不可分离的,他是个真实的活生生的人。”他还认为:“〈巴尔扎克像〉是我一生的顶峰,是我全部生命奋斗的成果,我的美学理想的集中体现”。

《吻》,大理石雕像,高190厘米,法国雕塑家罗丹,创作于1884-1886年,现藏于巴黎罗丹美术馆。

《吻》取材于但丁的《神曲》里所描写的弗朗切斯卡与保罗这一对情侣的爱情悲剧,罗丹取用这一题材以更加坦荡的形式,塑造了两个不顾一切世俗诽谤的情侣,在幽会中热烈接吻的瞬间。

这件雕塑把双人座像的下半部纳入大理石整体之中,避免了脚的繁琐而加强了坐像的整体感。以极为古典的写实手法雕刻而成。他们起伏,细腻,优雅的肌体和姿态,引起了极为生动的光影效果。仿佛其内在的青春热情与生命,正凭借这些光影在闪烁。当我们望着这生动眩目的杰作时,每一个人都不得不为之激动,即生命之本源的感动。爱情,本就是世间万古不朽的永恒主题。罗丹选取了裸体男女的接吻,这纯洁肉体的最初接触,因而是最动人心弦的。这对受欲望之火燃烧的恋人被放在“地狱之门”中,表达了作者那永无答案的痛苦而矛盾的思索:人的罪恶由不可克服的欲望而来,而欲望是由于人类对光明与欢乐的追求而来,因此人类的欲望就是罪恶的深渊,人类的欢乐就是导向罪恶的途径,而人类的痛苦就是注定不可抗拒的,永无完结的。

地狱之门》和《思想者》奥古斯特·罗丹Auguste Rodin,(1840-1917年) 罗丹在1880年接受了制作《地狱之门》的艰巨任务。雕刻家为此耗费了近20年的时光。他为了表现那些运动中的生命,雕塑了186个分别为情欲、恐惧、理想而不断争斗、折磨自己的形象。这当中,有雄健的躯体,也有柔美的裸身,其中的主要形象后来成为独立的作品。《思想者》便是其中最杰出的作品之一。关于《思想者》同《地狱之门》的关系,罗丹在1904年发表过声明:“关于《思想者》有一段故事,在以往的日子里,我整天酝酿着《地狱之门》的构思。在一扇门前,但丁坐在岩石上,正在思考着他的诗句。在他的背后有《神曲》中所有的角色。消瘦的苦行者但丁同一切脱离,无任何目的。而我由于最初灵感的启发,联想到另一个思想者,一个裸体的男人也坐在岩石上,脚蜷缩在下面,拳头托着他的下颚,他正在梦想。”《

浪漫主义和现实主义美术,是西方美术走出古典时期,进入近代时期的分水岭。

表现:古典美术作品内容的理想化、表现手法的程式化、风格趣味的统一化,被浪漫主义美术家从上个人情感与想象,现实主义美术家推崇直面生活与真实的创作追求所突破。在作品中显现个性和独创精神,是这些美术家共同的理想追求。

印象主义

时间:十九世纪后期(1874年)

特征及表现:

大自然一切色彩都来源于光,由于光是瞬息变化的,在画面上捕捉住对光和色的瞬间现象,才能揭示大自然的美。

以自由、随意的笔触,表现画家极具个人特点的画面处理方式,这种全新的手法突破了传统美术技巧的完整性、程式化特点,绘画,成为画家表达个人感受与个人性情的载体。

日出·印象》克洛德·莫奈 Claude Monet,(1840-1926年) 莫奈画过许多水题材的画,最具世界声誉的是这幅描绘旭日初升、雾气迷蒙港口的画。画家所描绘的是勒阿弗尔港口的一个多雾的早晨。经过晨雾折射过的红日,形成了一个感觉上的灰绿色的世界,这个世界是真实的,又是幻觉的,它每时每刻随着太阳光而变化着,画家运用神奇的画笔将这瞬间的印象永驻在画布上,使它成为永恒。 这幅画于1874年4月15日第一届“独立派”画展中展出,《喧噪》杂志记者勒鲁瓦,以这幅画题写一篇评论文章,“印象派”由此而得名。

《村落·冬天的印象》卡米耶·毕沙罗Camille Pissarro ,(1830-1903年) 在这幅《村落·冬天的印象》中,毕沙罗尝试运用塞尚式的较为阔大、稳重、坚实的笔触代替他原有细碎的笔触,其色彩也有类似塞尚式的单纯冷暖过渡,色块铺垫得厚实,富有平面感,画面很有力度和分量。但整个画面比塞尚活泼且含温情。

《鲁昂大教堂》克洛德·莫奈 Claude Monet,(1840-1926年) 在这两幅《鲁昂大教堂》的画面上,可以领略不同的色彩感觉。从中可以看到莫奈对光和色彩的探索匠心,在光照下教堂的轮廓被冲淡了,显得很微弱,随着光的变化引起色彩的改变,教堂形态也发生了变化。画家注意捕捉每一瞬间表面色彩之幻影与长久不变的形体结构的对比关系。这两幅色调不同的同一教堂所呈现的形象和气质也不一样。画家运用浑厚的笔触层层叠加画法,形成大片的碎块厚涂,使教堂具有分量和体积感,深沉而神秘。 毕沙罗在看到这些大教堂的连作时写道:“这种不平凡的技巧使我失去了自制力。它是一幅深思熟虑的作品,是经过长期考虑的,追求瞬间细微差别的效果,我没有见到别的艺术家达到这种效果。”

阳光下的裸妇》皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919年) 雷诺阿在这幅画上,阳光下裸女的身体上充满了透明响亮的阳光,画中女子的肌肤上呈现着阳光与阴影交织而成的斑块,但决没有使人感到它是附加的,而是光照的必然,是美丽的肉体在阳光阴影下的自然真实状态。画家运用统一而较细腻的笔触描绘肉体,而以激情奔放的笔触画背景,造成一种对比,使人体发出诱人的光辉。

《加莱特磨坊的舞会》皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919年) 画中形象与色彩服从于一个节奏:多种颜色不断闪现、消失,再闪现,再消失,组成一个变幻无常却又十分真实的,不受轮廓限制的整体,所有色块和光照共同组成一个欢乐、健美和愉快的画境。这是有史以来画家最大胆地表现光和色的跳动。这是雷诺阿式的印象主义的典型。这种风格是处处运用水光反射的原则,也就是借笔触的断续和光的颤动以及借色彩的区分,以达到光学综合的效果。

新印象主义

新印象主义

一句光学原理设计画面,用纯色点排列笔触,这一画法创作的作品在一定的距离外,纯色就会在观看者的眼中自然混合,从而获得一种更加明亮闪烁的视觉效果。又被称为“点彩排”

大碗岛的星期日下午》乔治·修拉 Georges Seurat (1859-1891年) 修拉花了两年之久绘制了这幅具有纪念碑意义的作品,它是现代艺术的重要事件之一。修拉是根据自己的理论来从事创作的,他力求使画面构图合乎几何学原理,他根据黄金分割法则,以及画面中物象的比例,物象与画面大小、形状的关系,垂直线与水平线的平衡,人物角度的配置等,制定出一种空形的构图类型。注重艺术形象静态的特性和体积感,建立了画面的造型秩序,这幅《大碗岛的星期日下午》就是依据这个理论创作的代表作品。 画中人物都是按远近透视法安排的,并以数学计算似的精确,递减人物的大小和在深度中进行重复来构成画面,画中领着孩子的妇女正好被置于画面的几何中心点。画面上有大块对比强烈的明暗部分,每一部分都是由上千个并列的互补色小笔触色点组成,使我们的眼睛从前景转向觉得很美的背景,整个画面在色彩的量感中取得了均衡与统一。 在这幅画里画家使用了垂直线和水平线的几何分割关系和色彩分割关系,描绘了盛夏烈日下有40个人在大碗岛游玩情景,画面上充满一种神奇的空气感,人物只有体积感而无个性和生命感,彼此之间具有神秘莫测的隔绝的特点。 修拉的这幅画预示了塞尚的艺术以及后来的主体主义、抽象主义和超现实主义的问世,使他成为现代艺术的先驱者之一。

十九世纪,从浪漫主义,现实主义到印象主义,西方美术将传统美术表现形象、体积、空间的写实技巧,变革为表达画家独特艺术想象或即光色印象的新形式、新风格。这一系列变革,标志着西方美术进入立新的时期。

结束

浪漫主义、现实主义与印象主义美术

浪漫主义

时间:十九世纪初

特征及表现:

浪漫主义美术家大都不满现实,十分重视个人价值,追求个性解放,注重个人情感的表现。

他们反对古典主义那些程式化的法则和美的规范,认为在美术创作中具体的、个性化的美感创造和无约束的情感表达是至高无上的。

《1808年5月3日夜枪杀起义者》又称《1808年5月3日的枪杀》,是一幅描绘法军镇压起义者暴行的悲剧性作品,一幅英雄主义悲壮激昂的画面。起义虽然失败了,但画家并没有把人民画成失败者,而是表现为精神上的胜利者。起义者面对死亡,宁死不屈,法军却不敢正视起义者,内心怯弱,正义和非正义形成强烈对比。画家将要被杀害的起义战士置于画面上方的视觉中心,突出三个有代表性的典型人物:右边是一位僧侣,在就义前,正作最后的祈祷;中间是位农民,看上去有着一副饱经风霜的面孔,神情坚定地望着夜空,无惧无畏;画家着意描绘一位愤怒之极、高举双手的市民,义正词严痛斥敌人暴行,这是人类英雄的伟大形象。画家以马德里的夜景作为画面刑场的背景,意在表现黑暗笼罩着西班牙。画面聚光于起义者形象,而将法军置于暗部,形成强烈的明暗对比。又在地面置一灯笼,使一部分光由下向上放射,造成一种动荡不安的气氛。

裸体的玛哈,一副名画,有个有趣的典故,戈雅给漂亮的女公爵 情妇画了张裸体画,女公爵的丈夫闻讯赶来,戈雅立刻用油彩在裸体上画了一件衣服.名为穿衣的玛哈,掩盖了事实的真相

《但丁之舟》欧仁·德拉克洛瓦 (Eugene Delacroix 1798-1863年) 24岁的德拉克洛瓦,以但丁的《神曲》为题材创作了《但丁之舟》,直接向学院派挑战。在这幅画中,画家以浪漫主义手法描绘了但丁在维吉尔的引导下游地狱。在地狱里的斯谛吉河中浸透着一群曾经在人世间犯下罪行的人的灵魂,他们被罚在污泥浊水中无休止地互相咆哮、互相斗殴,看到但丁的小舟,他们个个竞相争着求生,踩着别人往船上爬,在这群罪恶的灵魂中有个但丁的仇人,想请但丁搭救他免受黑暗之苦,被维吉尔又推到河中,并说:“滚开些,到你的狗群那里去。”这些灵魂在人间时妄自尊大、罪行累累,无善可录,所以死后他们的灵魂还在这里咆哮如雷,他们中有许多自命不凡的大人物,将同样像蠢猪一样躺在这阴暗的地狱里受苦受难,遗臭万年。这幅画表达了悲剧性的主题和画家的民主思想,说明行恶者必然受到惩罚,罪恶深重的魔鬼们如果有求生的欲望,也必然遭到拒绝。这幅画在人们面前展现另一个世界可怖的景象,令人不寒而栗。

《梅杜莎之筏》泰奥多尔·席里柯 (Theodore Gericault 1791-1824年) 19世纪初,法国海军部任用了一位根本不懂得航海的人肖马雷任远洋船“梅杜莎号”的船长,这艘巨型船在驶往非洲途经布朗海峡时触礁沉没,船上有权势的人都乘小船逃命,遗下150多名乘客和船员。他们为生存造了一只木筏漂泊海上,半个月后得救的时候,筏上生还者只有15人,上岸后又死去2人。这宗海难事件激起法国人的强烈不满,受到社会各界舆论的谴责,富有正义感的画家席里柯从这一真实事件出发,创作了这幅世界名作--《梅杜莎之筏》。

《引导民众的自由女神》欧仁·德拉克洛瓦 (Eugene Delacroix 1798-1863年) 《引导民众的自由女神》又名《1830年7月27日》,取材于1830年革命,那是法国人民最后推翻封建王朝的“光荣的3天”。德拉克洛瓦以象征手法在画面的视觉中心塑造了一位丰硕半裸的女性形象,她一手握枪,一手高举三色旗。她是自由的象征,正在勇敢地领导人民前进去夺取最后的胜利。画面构图具有极大的视觉冲击力,有一种不可阻挡的动势,在女神的周围安排有法国革命代表性阶层人物的形象。人群中的那个孩子象征着年轻的法兰西。画面上的人物是现实的法兰西群众,环境是有巴黎圣母院作背景的真实的自然景色,充满人性的女神与各阶层的战士组合在一起,真实地再现了革命中的一个战斗场面,这幅画中塑造的人物形象有工人、市民和知识分子。。德拉克洛瓦十分重视色彩造型,这幅画的色彩绚烂,色调丰富炽烈,他对色彩的运用已开始走向印象主义。正如荷兰大画家凡·高所说:“在印象主义绘画中,我看见了德拉克洛瓦的复活,不过德拉克洛瓦比他们更完整。”德拉克洛瓦不仅是色彩造型大师,同时也是素描大师,他说过:“色彩总是占据着我,但素描却更先控制着我。”在构图上,他像莎士比亚安排演员位置一样,擅长优美动人的构图。他作画始终充满激情,有人说他作画就像狮子吞食猎物一样,所以人们称他为浪漫主义雄狮。

位于巴黎戴高乐星形广场的中央,面对香榭丽舍大街,法国皇帝拿破仑·波拿巴(1769---1821)为纪念奥斯特利茨战争的胜利而建立,1806年8月15日奠基,1836年7月29日落成。设计师是沙勒格兰,为单一拱形门,高50米,宽45米,厚23米。

《马赛曲》是1792年,奥国军队武装干涉法国革命时,马赛人民威武雄壮地开赴巴黎战斗时所唱的爱国歌曲。法兰西共和国建立以后,立即被决定用作法国国歌。吕德借用这一曲名作为浮雕的题名,无疑是要在这座雄伟的凯旋门建筑物上宣传革命,宣传法兰西人民的爱国主义思想,让这一尊浮雕成为象征人民民主思想的纪念碑。

《马赛曲》无论从造型上,还是从人物情绪的表现上看,都大大强于凯旋门上的其它三幅浮雕(左侧为古典派雕刻家柯尔托[1787—1843]所作的《拿破仑加冕》;背面两块也改为了青年雕刻家埃特克斯[1808—1888]的作品)。浮雕使作者一举成名。当它完成时,作者已经52岁了。

1855年,这尊《马赛曲》使吕德荣获万国博览会的雕刻金牌奖,并享受终身的荣誉。那年的11月3日,雕刻家去世了,享年72岁。

现实主义

时间:十九世纪中后期

特征及表现:

美术家故意与古典美术高雅、理想美的传统相背离,美术家直面现实的苦难,用写实的形象再现这种苦难以表达画家特立独行的性格。

《拾穗者》让 - 弗朗索瓦·米勒Jean - Fran?ois Millet (1814-1875年) 1857年画家43岁时,完成了《拾穗者》。在已经收割后的田野里,3个贫苦的农妇正在捡拾麦田里散落的麦穗。画中没有庞杂的场面,也没有过多细节,十分单纯,令人一目了然。3个农妇神态疲惫,头顶着盛夏的烈日,在似火的骄阳烧烤着的大地上寻找失落的麦穗,辛劳的汗水已浸透了粗布衣衫。画面的背景是堆成小山似的麦垛,主人骑在马上监督农民们干活,丰收远景和前景3个农妇形成鲜明的对比。这就暗示在丰收的年景,农民们仍然不得温饱。重大的社会问题,严酷的阶级对立,在这幅画中被画家用具体的形象深刻地揭示了出来。作品问世以后产生了惊人的社会反响,资产阶级评论家凭着他们的敏感,从政治上作出论断:“画里有农民的抗议声。”“这3个拾穗者如此自命不凡,简直就像3个同命运的女神。”还有人惊呼道:“在这3个突出在天空前的拾穗者后面,有农民暴动的刀枪和1793年的断头台。”事实上画家并没有他们想得那么多,他只是把自己的经历和感受画出来而已。这幅画的生命就在于真实,这种真实能引起人们对那个社会的怀疑。所以作为写实主义画家的米勒使资产阶级感到害怕。米勒在他所有的画中都采用了简洁手法,表现丰富的内涵,他的思想观点都通过真实的形象和场面自然地流露了出来。他创造了一种无与伦比的农民典型,他笔下的农民具有一种朴实、善良、憨厚和稚拙的美,永远散发着泥土的气息。米勒是伟大的农民画家,他的艺术是公认的农村生活的庄严史诗。他用画笔和颜色表达了农民对土地的依恋,也揭示了人类围绕土地而争斗的喜悦与悲哀。人们称米勒是“乡巴佬中的但丁、土包子中的米开朗琪罗”。

《晚钟》让 - 弗朗索瓦·米勒Jean - Fran?ois Millet (1814-1875年) 在广袤无垠的土地上,垂立着一对夫妇,在落日余晖的映照下与地平线相交,酷似竖着的两付十字架,他们日出而作日落而归,用汗水浇灌这贫脊的土地。远远地平线上,教堂钟楼传来晚祷的钟声,该收工了,他们和往常一样默默地祈祷上帝的保佑,日复一日,年复一年,就这样无怨无悔、平静地生活着。教堂的钟声在大地上回响,空旷的宇宙一片宁静,整个画面展现一派庄严圣洁的气氛。这对农民夫妇心平气和,顺天安命,从不为生活的艰辛而谴责命运,对未来也无奢望,这就是米勒笔下的法国农民。画面情调低沉,在米勒的画中从不见欢乐,因为在画家的生活中从来就没有过欢乐,他自己曾说过:“欢乐从不在我面前出现,我从未见到过它,我所知道最愉快的事情就是静谧和沉默。”

《牧羊女》让 - 弗朗索瓦·米勒Jean - Fran?ois Millet (1814-1875年) 牧羊女赶着羊群,她默默低头编织毛线,而让自己的“助手”——机灵尽责的小狗照管着羊群。这里是人与自然的极度和谐,牧羊女的身影在落日余晖的映衬下显得格外沉重、突出,像一尊雕像,富有体积感。米勒的画,总是将地平线压得低低的,使大地辽阔开朗,画中人物静谧、沉默,人和土地交融在一起,同呼吸,共命运。

《石工》居斯塔夫·库尔贝 Gustave Courbet(1819-1877年) 1849年11月20日库尔贝给友人的信中提到:“我乘了我们的四轮马车,到梅齐埃尔附近的圣·但尼宫去。在路途中我停下来看了一下两个在路旁打石头的工人。比这更充分地表现出贫困的场面,是不大容易碰见的。”后来画家邀请了两位贫民到自己的画室里当模特儿,创作了《石工》。画家在谈到这幅画的创作构思时写道:“《石工》的情节发生在烤人的太阳下,在道旁的沟边。石工的形体微微地突出在高耸的绿色山坡前,山坡几乎填满了整个画面,上面飞驰过一大层云影。仅仅在画面的右角,在山坡后面,可以看到一角蓝天。这儿丝毫没有虚构的东西,我的亲爱的朋友!我每天散步时都看到这些人。而且,这个阶级的人们往往就是这样度过一生的。”《石工》是现实生活中最底层社会劳苦人的真实写照。因此,有人指责他的艺术“与其称之为现实主义,还不如称之为自然主义更为合适”。这种评价是不公平的,画家是有深意的,他要描绘这个社会的不公平和不合理,他在现实生活中发现了这一情节最能表达他的思想,他抓住它,并使之再现于画面,体现了典型环境中的典型人物,揭示了社会的本质,这与纯粹的自然主义有着本质的区别。

《路遇》居斯塔夫·库尔贝 Gustave Courbet(1819-1877年) 这幅画实际上是群体肖像画,画中的画家显得高傲、自信自尊而受人尊敬,他有意将地平线压得很低,使人物显得高大,运用室外光照,色彩灿烂透明,这是一幅自我表现的杰作。画中所描绘的是画家库尔贝自己背着画箱外出写生,途中相遇朋友勃吕阿及其仆人的情景。这幅画的意图是表现画家那种孤高自傲的虚荣心。所以,画中他那一小撮楔形胡子,被人戏称为“您好,库尔贝先生”!

《青铜时代》奥古斯特·罗丹Auguste Rodin,(1840-1917年) 1876年,罗丹以现实主义手法创作了一尊裸体青年像,起初题名《受伤的战士》,后来雕刻家从他的手中取下武器,正名为《青铜时代》,赋予它以更深刻的意义。雕像表现人类从原始社会过渡到青铜时代后,从自然的束缚中解脱出来,象征人类的黎明或人类的觉醒。不想这件作品问世时,竟受到猛烈的抨击,有的批评家说这个塑像是从模特身上翻制出来的模型。为了澄清事实,罗丹从真人身上再翻制一个模型,两相比较后方真相大白

巴尔扎克像 ·罗丹Auguste Rodin,(1840-1917年) 巴尔扎克是法国19世纪文坛巨星,他的作品具有浪漫主义激情和批判现实主义的精神。罗丹对他非常敬慕,十分乐意为他塑像。所以1891年法国文学家协会委托罗丹雕塑一尊巴尔扎克像时,他当即表示:“我要做一番非同寻常的事业。” 在罗丹10岁时,巴尔扎克已去世。因此在形象的塑造上,他做了大量的阅读、考察和研究,前后作了四十多件形象习作,着意刻画一代文豪的外貌和精神特征。雕刻家认为,创造形似的巴尔扎克不是主要的,“我考虑的是他的热情工作,他的艰难生活,他的不息的战斗,他的伟大的胆略和精神,我企图表现所有这一切”。 罗丹塑造的巴尔扎克是个夜间漫步的形象。文豪习惯于夜间穿着睡衣工作,所以罗丹让他披着睡衣在星空下沉思,那宽大的睡衣包裹着屹立的巨人。据说原来作的小稿中,巴尔扎克有一双智慧的手。罗丹在征求他的学生、助手布尔德尔的意见时,布尔德尔赞美地说:“他这双手雕得太好了!”罗丹听后拿起锤子就砸掉了这双手,因为他怕这双手过分突出而让人忽略了主要的部分。现在人们看到的巴尔扎克,双手被睡袍紧紧遮盖,面部精神被突现了出来,在月光下好像独自整夜在行走、思考。作品完成后,出人意料的是委托人拒绝接受,甚至指责这尊雕像像一只企鹅、一个雪人、一堆煤、一个怪胎、不成形的幼体动物。还有人认为巴尔扎克像是19世纪末颓废风气和精神错乱的象征。即使一些善良的人也认为它“哲理过多,造型不足”。法国文学家协会决定废除合同,理由是他们在“粗制滥造的草稿”中很难认出巴尔扎克的形象。面对这一切批评、指责,罗丹却说:“我的巴尔扎克像,他的动态和模样使人联想到他的生活、思想和社会环境,他与社会生活是不可分离的,他是个真实的活生生的人。”他还认为:“〈巴尔扎克像〉是我一生的顶峰,是我全部生命奋斗的成果,我的美学理想的集中体现”。

《吻》,大理石雕像,高190厘米,法国雕塑家罗丹,创作于1884-1886年,现藏于巴黎罗丹美术馆。

《吻》取材于但丁的《神曲》里所描写的弗朗切斯卡与保罗这一对情侣的爱情悲剧,罗丹取用这一题材以更加坦荡的形式,塑造了两个不顾一切世俗诽谤的情侣,在幽会中热烈接吻的瞬间。

这件雕塑把双人座像的下半部纳入大理石整体之中,避免了脚的繁琐而加强了坐像的整体感。以极为古典的写实手法雕刻而成。他们起伏,细腻,优雅的肌体和姿态,引起了极为生动的光影效果。仿佛其内在的青春热情与生命,正凭借这些光影在闪烁。当我们望着这生动眩目的杰作时,每一个人都不得不为之激动,即生命之本源的感动。爱情,本就是世间万古不朽的永恒主题。罗丹选取了裸体男女的接吻,这纯洁肉体的最初接触,因而是最动人心弦的。这对受欲望之火燃烧的恋人被放在“地狱之门”中,表达了作者那永无答案的痛苦而矛盾的思索:人的罪恶由不可克服的欲望而来,而欲望是由于人类对光明与欢乐的追求而来,因此人类的欲望就是罪恶的深渊,人类的欢乐就是导向罪恶的途径,而人类的痛苦就是注定不可抗拒的,永无完结的。

地狱之门》和《思想者》奥古斯特·罗丹Auguste Rodin,(1840-1917年) 罗丹在1880年接受了制作《地狱之门》的艰巨任务。雕刻家为此耗费了近20年的时光。他为了表现那些运动中的生命,雕塑了186个分别为情欲、恐惧、理想而不断争斗、折磨自己的形象。这当中,有雄健的躯体,也有柔美的裸身,其中的主要形象后来成为独立的作品。《思想者》便是其中最杰出的作品之一。关于《思想者》同《地狱之门》的关系,罗丹在1904年发表过声明:“关于《思想者》有一段故事,在以往的日子里,我整天酝酿着《地狱之门》的构思。在一扇门前,但丁坐在岩石上,正在思考着他的诗句。在他的背后有《神曲》中所有的角色。消瘦的苦行者但丁同一切脱离,无任何目的。而我由于最初灵感的启发,联想到另一个思想者,一个裸体的男人也坐在岩石上,脚蜷缩在下面,拳头托着他的下颚,他正在梦想。”《

浪漫主义和现实主义美术,是西方美术走出古典时期,进入近代时期的分水岭。

表现:古典美术作品内容的理想化、表现手法的程式化、风格趣味的统一化,被浪漫主义美术家从上个人情感与想象,现实主义美术家推崇直面生活与真实的创作追求所突破。在作品中显现个性和独创精神,是这些美术家共同的理想追求。

印象主义

时间:十九世纪后期(1874年)

特征及表现:

大自然一切色彩都来源于光,由于光是瞬息变化的,在画面上捕捉住对光和色的瞬间现象,才能揭示大自然的美。

以自由、随意的笔触,表现画家极具个人特点的画面处理方式,这种全新的手法突破了传统美术技巧的完整性、程式化特点,绘画,成为画家表达个人感受与个人性情的载体。

日出·印象》克洛德·莫奈 Claude Monet,(1840-1926年) 莫奈画过许多水题材的画,最具世界声誉的是这幅描绘旭日初升、雾气迷蒙港口的画。画家所描绘的是勒阿弗尔港口的一个多雾的早晨。经过晨雾折射过的红日,形成了一个感觉上的灰绿色的世界,这个世界是真实的,又是幻觉的,它每时每刻随着太阳光而变化着,画家运用神奇的画笔将这瞬间的印象永驻在画布上,使它成为永恒。 这幅画于1874年4月15日第一届“独立派”画展中展出,《喧噪》杂志记者勒鲁瓦,以这幅画题写一篇评论文章,“印象派”由此而得名。

《村落·冬天的印象》卡米耶·毕沙罗Camille Pissarro ,(1830-1903年) 在这幅《村落·冬天的印象》中,毕沙罗尝试运用塞尚式的较为阔大、稳重、坚实的笔触代替他原有细碎的笔触,其色彩也有类似塞尚式的单纯冷暖过渡,色块铺垫得厚实,富有平面感,画面很有力度和分量。但整个画面比塞尚活泼且含温情。

《鲁昂大教堂》克洛德·莫奈 Claude Monet,(1840-1926年) 在这两幅《鲁昂大教堂》的画面上,可以领略不同的色彩感觉。从中可以看到莫奈对光和色彩的探索匠心,在光照下教堂的轮廓被冲淡了,显得很微弱,随着光的变化引起色彩的改变,教堂形态也发生了变化。画家注意捕捉每一瞬间表面色彩之幻影与长久不变的形体结构的对比关系。这两幅色调不同的同一教堂所呈现的形象和气质也不一样。画家运用浑厚的笔触层层叠加画法,形成大片的碎块厚涂,使教堂具有分量和体积感,深沉而神秘。 毕沙罗在看到这些大教堂的连作时写道:“这种不平凡的技巧使我失去了自制力。它是一幅深思熟虑的作品,是经过长期考虑的,追求瞬间细微差别的效果,我没有见到别的艺术家达到这种效果。”

阳光下的裸妇》皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919年) 雷诺阿在这幅画上,阳光下裸女的身体上充满了透明响亮的阳光,画中女子的肌肤上呈现着阳光与阴影交织而成的斑块,但决没有使人感到它是附加的,而是光照的必然,是美丽的肉体在阳光阴影下的自然真实状态。画家运用统一而较细腻的笔触描绘肉体,而以激情奔放的笔触画背景,造成一种对比,使人体发出诱人的光辉。

《加莱特磨坊的舞会》皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919年) 画中形象与色彩服从于一个节奏:多种颜色不断闪现、消失,再闪现,再消失,组成一个变幻无常却又十分真实的,不受轮廓限制的整体,所有色块和光照共同组成一个欢乐、健美和愉快的画境。这是有史以来画家最大胆地表现光和色的跳动。这是雷诺阿式的印象主义的典型。这种风格是处处运用水光反射的原则,也就是借笔触的断续和光的颤动以及借色彩的区分,以达到光学综合的效果。

新印象主义

新印象主义

一句光学原理设计画面,用纯色点排列笔触,这一画法创作的作品在一定的距离外,纯色就会在观看者的眼中自然混合,从而获得一种更加明亮闪烁的视觉效果。又被称为“点彩排”

大碗岛的星期日下午》乔治·修拉 Georges Seurat (1859-1891年) 修拉花了两年之久绘制了这幅具有纪念碑意义的作品,它是现代艺术的重要事件之一。修拉是根据自己的理论来从事创作的,他力求使画面构图合乎几何学原理,他根据黄金分割法则,以及画面中物象的比例,物象与画面大小、形状的关系,垂直线与水平线的平衡,人物角度的配置等,制定出一种空形的构图类型。注重艺术形象静态的特性和体积感,建立了画面的造型秩序,这幅《大碗岛的星期日下午》就是依据这个理论创作的代表作品。 画中人物都是按远近透视法安排的,并以数学计算似的精确,递减人物的大小和在深度中进行重复来构成画面,画中领着孩子的妇女正好被置于画面的几何中心点。画面上有大块对比强烈的明暗部分,每一部分都是由上千个并列的互补色小笔触色点组成,使我们的眼睛从前景转向觉得很美的背景,整个画面在色彩的量感中取得了均衡与统一。 在这幅画里画家使用了垂直线和水平线的几何分割关系和色彩分割关系,描绘了盛夏烈日下有40个人在大碗岛游玩情景,画面上充满一种神奇的空气感,人物只有体积感而无个性和生命感,彼此之间具有神秘莫测的隔绝的特点。 修拉的这幅画预示了塞尚的艺术以及后来的主体主义、抽象主义和超现实主义的问世,使他成为现代艺术的先驱者之一。

十九世纪,从浪漫主义,现实主义到印象主义,西方美术将传统美术表现形象、体积、空间的写实技巧,变革为表达画家独特艺术想象或即光色印象的新形式、新风格。这一系列变革,标志着西方美术进入立新的时期。

结束

同课章节目录