人教版高中语文必修4第6课《辛弃疾词两首》 (共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修4第6课《辛弃疾词两首》 (共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

辛弃疾词两首

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

向北望空提剑立,一生长为国家忧。

辛弃疾

学习目标:

1. 品读明情感。

2. 领悟景情关系。

3. 学会担当,体悟真性情。

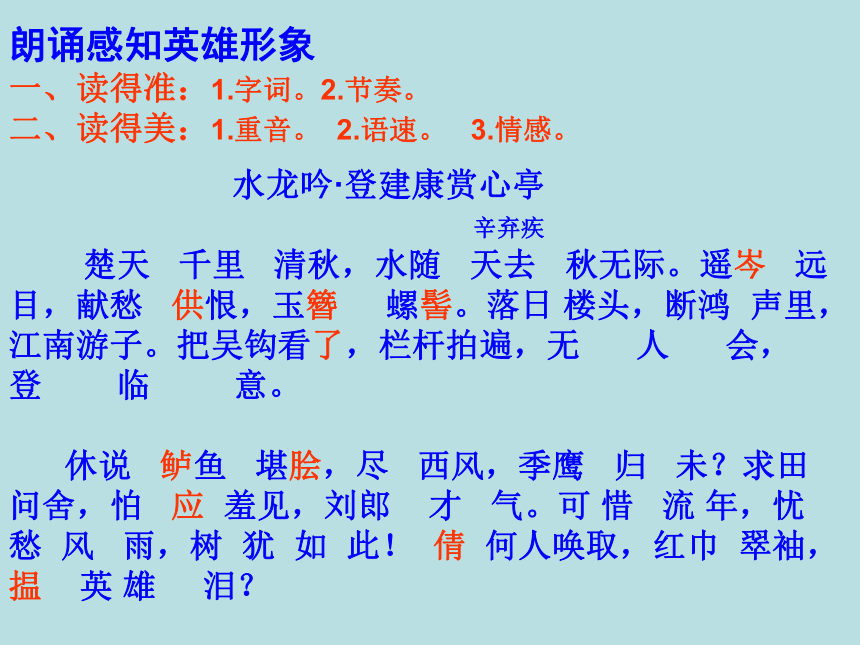

朗诵感知英雄形象

一、读得准:1.字词。2.节奏。

二、读得美:1.重音。 2.语速。 3.情感。

水龙吟·登建康赏心亭

辛弃疾

楚天 千里 清秋,水随 天去 秋无际。遥岑 远目,献愁 供恨,玉簪 螺髻。落日 楼头,断鸿 声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无 人 会, 登 临 意。

休说 鲈鱼 堪脍,尽 西风,季鹰 归 未?求田 问舍,怕 应 羞见,刘郎 才 气。可 惜 流 年,忧 愁 风 雨,树 犹 如 此! 倩 何人唤取,红巾 翠袖,揾 英 雄 泪?

探究英雄形象:

这首词的下片刻画了怎样的英雄形象?

(提示:从心理、标点、典故入手)

探究英雄形象:

这首词的上片刻画了怎样的英雄形象?

(提示:从景物、动作入手)

课堂延伸:

辛弃疾是一位失意英雄,又

是敢于担当的英雄,你怎么看?

(或者写出你想对他说的话。)

辛弃疾,我想对你说:

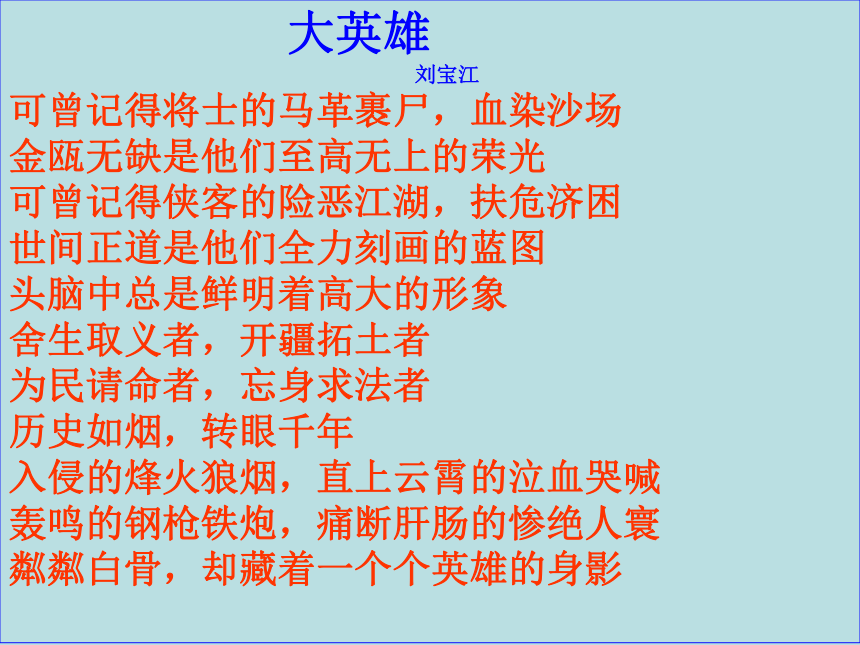

大英雄

刘宝江

可曾记得将士的马革裹尸,血染沙场

金瓯无缺是他们至高无上的荣光

可曾记得侠客的险恶江湖,扶危济困

世间正道是他们全力刻画的蓝图

头脑中总是鲜明着高大的形象

舍生取义者,开疆拓土者

为民请命者,忘身求法者

历史如烟,转眼千年

入侵的烽火狼烟,直上云霄的泣血哭喊

轰鸣的钢枪铁炮,痛断肝肠的惨绝人寰

粼粼白骨,却藏着一个个英雄的身影

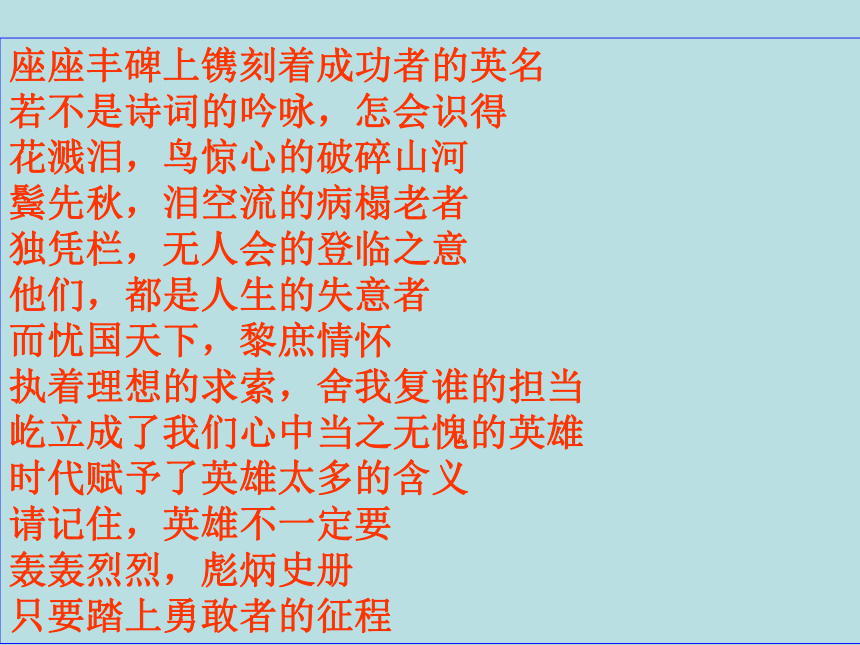

座座丰碑上镌刻着成功者的英名

若不是诗词的吟咏,怎会识得

花溅泪,鸟惊心的破碎山河

鬓先秋,泪空流的病榻老者

独凭栏,无人会的登临之意

他们,都是人生的失意者

而忧国天下,黎庶情怀

执着理想的求索,舍我复谁的担当

屹立成了我们心中当之无愧的英雄

时代赋予了英雄太多的含义

请记住,英雄不一定要

轰轰烈烈,彪炳史册

只要踏上勇敢者的征程

用热血遥相呼应

生命就会燃烧沸腾

请坚信:

孜孜奋斗的人不会永远是小角色

坚毅执着的心注定赢得他人喝彩

而此刻你便是真正的——大英雄。

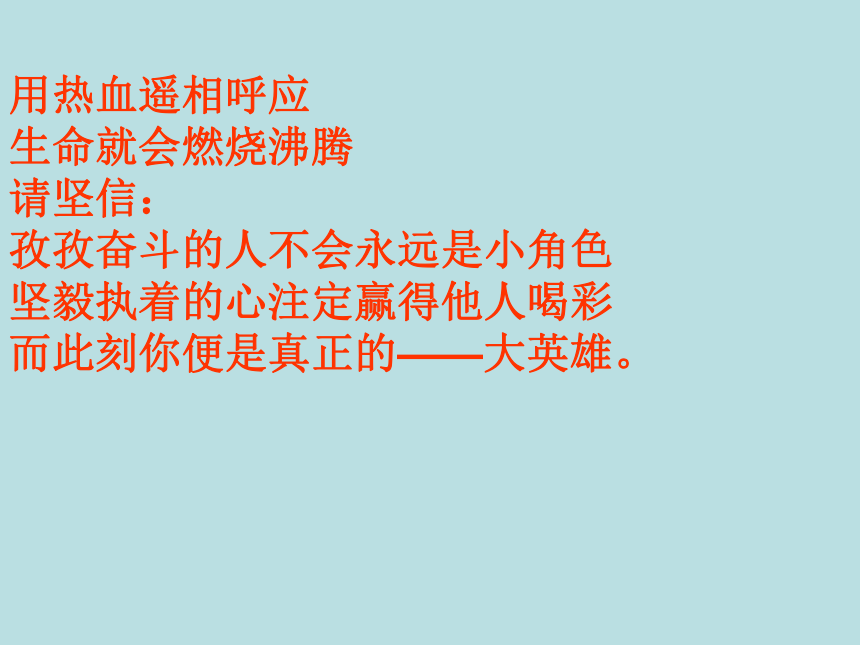

作业:

梁衡在他的散文《把栏杆拍

遍》中详尽的介绍了辛弃疾的一

生,同学们进行阅读,以便更全

面的了解辛弃疾。阅读材料在导

学案上。

京口北固亭怀古

永遇乐

永遇乐,词牌名。

京口北固亭,登临地点。

怀古,所写内容。怀古,大多

是通过今昔对比,以古讽今。

辛弃疾,字幼安,号稼轩,历城人(山东济南人),南宋爱国词人。一生主张抗金,渴望恢复中原。在词人中,他是个英雄。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。著有词集《稼轩长短句》。

辛弃疾是名垂千古的爱国名将,他从小目睹陷区景象,立下立功报国、恢复失地的大志。21岁时,他就组织义军,曾率50余众踏入金营,活抓叛徒。宁宗喜泰三年(1203),64岁的辛弃疾被掌权的韩侂胄起用。当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立一场伐金大功,以巩固自己地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。第二年任辛作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不被采纳,后又被调离镇江。辛弃疾施展雄才大略、为恢复大业出力的愿望又落空了。

辛弃疾在镇江时,一面派遣人到金国侦察形势虚实,一面准备招募沿边士兵训练。这时离他渡江南归已四十三年了,当他北望扬州,想起历史上的英雄人物,也想起自己青年时期的战斗生活时,满怀悲愤而写下《永遇乐》词。

永遇乐 京口北固亭怀古 千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年、金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否?

英雄无觅

风流总被雨打风吹去

金戈铁马

元嘉草草

赢得仓皇北顾

可堪回首

寻常巷陌

寻找

英雄的流风余韵

兵强马壮

草率、仓促行事

落得

不堪 哪堪

普通

解释下列词语

词中用典

孙权

廉颇

拓跋焘

刘义隆

刘裕

思考:辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

孙权:

他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

刘裕:

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。

建功立业,令人仰慕

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大

抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者

屈辱求和的无耻行径。

上片小结:

上片借孙权和刘裕两个历

史上的英雄人物事迹隐约讽刺

南宋政权的无能,表达自己抗

敌救国的热情。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

思考:辛弃疾引用宋文帝北伐惨败

的故事的目的是什么?

借鉴历史,伐金必须作好

准备,委婉劝韩侂胄不能草率

行事。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行 宫,即后来的佛狸祠。

思考:诗人写佛狸祠下的迎神赛

会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自

己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,

不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统

治,忘记了自己是宋室臣民。表达对

南宋政权不图恢复中原的不满。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

“扬州路”是什么意思?

“路”—宋时行政区域名称。

作者用了一个望字,起到了什么效果?

一个望字,中使得整个词的意境豁然开朗了,而不是局限在这小小的亭子之上,作者可以联想到很多的东西,可以联想到古今的故事,一个望就使得这个作品有了一个远近的含义,它就不是一个单独的点了,而成了一个面

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

思考:用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自比,虽64岁仍想为国

效力:可当政者不接受他的建议,

又有小人挑拨,他感到悲愤,担心

像廉颇一样被弃置不用。抒写了自

己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,

壮志未酬的苦闷。而这正是全诗的

主旨。

下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、

廉颇的典故,继续写自己报

效祖国的一片忠心,并表示

自己不被朝廷所用的激愤。

曾经在京口建立吴都,并打败曹操军队,保卫了家园。

在京口起事,最后建立政权,为恢复中原,他曾大举北伐。

在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

拓跋焘击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行 宫,即后来的佛狸祠。

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

英雄

风流

表现作者心中渴望抗敌救国的热情。

金戈铁马

气吞万里如虎

草草

赢得

可堪

凭谁问

表达作者收复中原的远大抱负

借鉴历史,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

表达对南宋政权不图恢复中原的不满

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力,却有小人挑拨,他感到悲愤,抒发了他壮志未酬的苦闷。

人物 故事简介 关键

词句 典故的作用

孙权

刘裕

刘义隆

佛狸祠

廉颇

表现手法:

运用典故

对比

英雄业绩——可悲现实

刘裕——刘义隆

扬州路——佛狸祠

廉颇——自己

用典赏析:

词中用典虽多,却贴切恰当,非但没有妨害思想感情的表达,反而是表现了非常丰富的内容和思想。正如《词综》所说,“发端便欲涕落,后段一气奔注,笔不遏:廉颇自拟,慷慨壮怀,如闻其声;谓此词用人名多者,尚是不解词味。”

全词总结:

这首词通过怀古,表现了词人抗

金救国、恢复中原的热切愿望和壮志

难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者

苟且偷安,不图恢复,不善用人才的

愤懑。

赤壁怀古与京口北固亭怀古

有何不同?

苏轼的怀古之情,主要是对历史与现实、古人与自己的联想。作者赞美周瑜的丰功伟绩,表明自己对建功立业的渴望和向往,但现实中的自己谪居边地,抱负难以舒展,古人的业绩无法企及,想忘情世事又不可能。所以苏轼的怀古之情较多地表现为惆怅和无奈。

辛弃疾借古讽今,追怀刘裕驰骋疆场,而刘义隆草率北伐、溃不成军的史实痛感山河沦陷,南宋统治者无北伐复国之志,有苟且偷安、弄权谋私之实;英雄无用武之地,自己报国无门。因此,辛弃疾的怀古之情更多表现为悲愤不平和忧心如焚。

辛弃疾词两首

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

向北望空提剑立,一生长为国家忧。

辛弃疾

学习目标:

1. 品读明情感。

2. 领悟景情关系。

3. 学会担当,体悟真性情。

朗诵感知英雄形象

一、读得准:1.字词。2.节奏。

二、读得美:1.重音。 2.语速。 3.情感。

水龙吟·登建康赏心亭

辛弃疾

楚天 千里 清秋,水随 天去 秋无际。遥岑 远目,献愁 供恨,玉簪 螺髻。落日 楼头,断鸿 声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无 人 会, 登 临 意。

休说 鲈鱼 堪脍,尽 西风,季鹰 归 未?求田 问舍,怕 应 羞见,刘郎 才 气。可 惜 流 年,忧 愁 风 雨,树 犹 如 此! 倩 何人唤取,红巾 翠袖,揾 英 雄 泪?

探究英雄形象:

这首词的下片刻画了怎样的英雄形象?

(提示:从心理、标点、典故入手)

探究英雄形象:

这首词的上片刻画了怎样的英雄形象?

(提示:从景物、动作入手)

课堂延伸:

辛弃疾是一位失意英雄,又

是敢于担当的英雄,你怎么看?

(或者写出你想对他说的话。)

辛弃疾,我想对你说:

大英雄

刘宝江

可曾记得将士的马革裹尸,血染沙场

金瓯无缺是他们至高无上的荣光

可曾记得侠客的险恶江湖,扶危济困

世间正道是他们全力刻画的蓝图

头脑中总是鲜明着高大的形象

舍生取义者,开疆拓土者

为民请命者,忘身求法者

历史如烟,转眼千年

入侵的烽火狼烟,直上云霄的泣血哭喊

轰鸣的钢枪铁炮,痛断肝肠的惨绝人寰

粼粼白骨,却藏着一个个英雄的身影

座座丰碑上镌刻着成功者的英名

若不是诗词的吟咏,怎会识得

花溅泪,鸟惊心的破碎山河

鬓先秋,泪空流的病榻老者

独凭栏,无人会的登临之意

他们,都是人生的失意者

而忧国天下,黎庶情怀

执着理想的求索,舍我复谁的担当

屹立成了我们心中当之无愧的英雄

时代赋予了英雄太多的含义

请记住,英雄不一定要

轰轰烈烈,彪炳史册

只要踏上勇敢者的征程

用热血遥相呼应

生命就会燃烧沸腾

请坚信:

孜孜奋斗的人不会永远是小角色

坚毅执着的心注定赢得他人喝彩

而此刻你便是真正的——大英雄。

作业:

梁衡在他的散文《把栏杆拍

遍》中详尽的介绍了辛弃疾的一

生,同学们进行阅读,以便更全

面的了解辛弃疾。阅读材料在导

学案上。

京口北固亭怀古

永遇乐

永遇乐,词牌名。

京口北固亭,登临地点。

怀古,所写内容。怀古,大多

是通过今昔对比,以古讽今。

辛弃疾,字幼安,号稼轩,历城人(山东济南人),南宋爱国词人。一生主张抗金,渴望恢复中原。在词人中,他是个英雄。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。著有词集《稼轩长短句》。

辛弃疾是名垂千古的爱国名将,他从小目睹陷区景象,立下立功报国、恢复失地的大志。21岁时,他就组织义军,曾率50余众踏入金营,活抓叛徒。宁宗喜泰三年(1203),64岁的辛弃疾被掌权的韩侂胄起用。当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立一场伐金大功,以巩固自己地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。第二年任辛作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不被采纳,后又被调离镇江。辛弃疾施展雄才大略、为恢复大业出力的愿望又落空了。

辛弃疾在镇江时,一面派遣人到金国侦察形势虚实,一面准备招募沿边士兵训练。这时离他渡江南归已四十三年了,当他北望扬州,想起历史上的英雄人物,也想起自己青年时期的战斗生活时,满怀悲愤而写下《永遇乐》词。

永遇乐 京口北固亭怀古 千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年、金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否?

英雄无觅

风流总被雨打风吹去

金戈铁马

元嘉草草

赢得仓皇北顾

可堪回首

寻常巷陌

寻找

英雄的流风余韵

兵强马壮

草率、仓促行事

落得

不堪 哪堪

普通

解释下列词语

词中用典

孙权

廉颇

拓跋焘

刘义隆

刘裕

思考:辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

孙权:

他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

刘裕:

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。

建功立业,令人仰慕

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大

抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者

屈辱求和的无耻行径。

上片小结:

上片借孙权和刘裕两个历

史上的英雄人物事迹隐约讽刺

南宋政权的无能,表达自己抗

敌救国的热情。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

思考:辛弃疾引用宋文帝北伐惨败

的故事的目的是什么?

借鉴历史,伐金必须作好

准备,委婉劝韩侂胄不能草率

行事。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行 宫,即后来的佛狸祠。

思考:诗人写佛狸祠下的迎神赛

会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自

己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,

不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统

治,忘记了自己是宋室臣民。表达对

南宋政权不图恢复中原的不满。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

“扬州路”是什么意思?

“路”—宋时行政区域名称。

作者用了一个望字,起到了什么效果?

一个望字,中使得整个词的意境豁然开朗了,而不是局限在这小小的亭子之上,作者可以联想到很多的东西,可以联想到古今的故事,一个望就使得这个作品有了一个远近的含义,它就不是一个单独的点了,而成了一个面

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

思考:用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自比,虽64岁仍想为国

效力:可当政者不接受他的建议,

又有小人挑拨,他感到悲愤,担心

像廉颇一样被弃置不用。抒写了自

己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,

壮志未酬的苦闷。而这正是全诗的

主旨。

下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、

廉颇的典故,继续写自己报

效祖国的一片忠心,并表示

自己不被朝廷所用的激愤。

曾经在京口建立吴都,并打败曹操军队,保卫了家园。

在京口起事,最后建立政权,为恢复中原,他曾大举北伐。

在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

拓跋焘击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行 宫,即后来的佛狸祠。

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

英雄

风流

表现作者心中渴望抗敌救国的热情。

金戈铁马

气吞万里如虎

草草

赢得

可堪

凭谁问

表达作者收复中原的远大抱负

借鉴历史,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

表达对南宋政权不图恢复中原的不满

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力,却有小人挑拨,他感到悲愤,抒发了他壮志未酬的苦闷。

人物 故事简介 关键

词句 典故的作用

孙权

刘裕

刘义隆

佛狸祠

廉颇

表现手法:

运用典故

对比

英雄业绩——可悲现实

刘裕——刘义隆

扬州路——佛狸祠

廉颇——自己

用典赏析:

词中用典虽多,却贴切恰当,非但没有妨害思想感情的表达,反而是表现了非常丰富的内容和思想。正如《词综》所说,“发端便欲涕落,后段一气奔注,笔不遏:廉颇自拟,慷慨壮怀,如闻其声;谓此词用人名多者,尚是不解词味。”

全词总结:

这首词通过怀古,表现了词人抗

金救国、恢复中原的热切愿望和壮志

难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者

苟且偷安,不图恢复,不善用人才的

愤懑。

赤壁怀古与京口北固亭怀古

有何不同?

苏轼的怀古之情,主要是对历史与现实、古人与自己的联想。作者赞美周瑜的丰功伟绩,表明自己对建功立业的渴望和向往,但现实中的自己谪居边地,抱负难以舒展,古人的业绩无法企及,想忘情世事又不可能。所以苏轼的怀古之情较多地表现为惆怅和无奈。

辛弃疾借古讽今,追怀刘裕驰骋疆场,而刘义隆草率北伐、溃不成军的史实痛感山河沦陷,南宋统治者无北伐复国之志,有苟且偷安、弄权谋私之实;英雄无用武之地,自己报国无门。因此,辛弃疾的怀古之情更多表现为悲愤不平和忧心如焚。