统编版语文六年级下册第六单元综合模拟测试卷(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级下册第六单元综合模拟测试卷(一)(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 152.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

本卷

由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

部编版语文六年级下册第六单元

综合模拟测试卷(一)

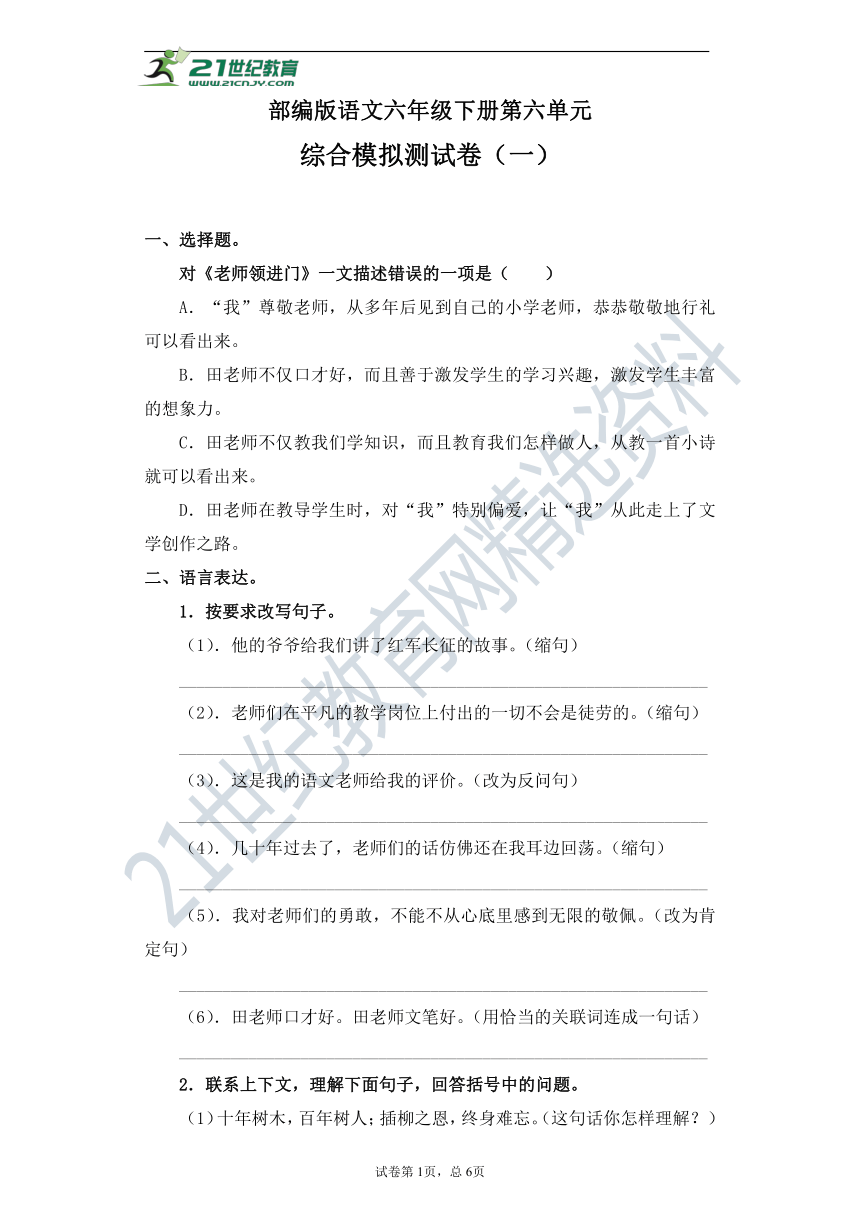

一、选择题。

对《老师领进门》一文描述错误的一项是( )

A.“我”尊敬老师,从多年后见到自己的小学老师,恭恭敬敬地行礼可以看出来。

B.田老师不仅口才好,而且善于激发学生的学习兴趣,激发学生丰富的想象力。

C.田老师不仅教我们学知识,而且教育我们怎样做人,从教一首小诗就可以看出来。

D.田老师在教导学生时,对“我”特别偏爱,让“我”从此走上了文学创作之路。

二、语言表达。

1.按要求改写句子。

(1).他的爷爷给我们讲了红军长征的故事。(缩句)

_____________________________________________________________

(2).老师们在平凡的教学岗位上付出的一切不会是徒劳的。(缩句)

_____________________________________________________________

(3).这是我的语文老师给我的评价。(改为反问句)

_____________________________________________________________

(4).几十年过去了,老师们的话仿佛还在我耳边回荡。(缩句)

_____________________________________________________________

(5).我对老师们的勇敢,不能不从心底里感到无限的敬佩。(改为肯定句)

_____________________________________________________________

(6).田老师口才好。田老师文笔好。(用恰当的关联词连成一句话)

_____________________________________________________________

2.联系上下文,理解下面句子,回答括号中的问题。

(1)十年树木,百年树人;插柳之恩,终身难忘。(这句话你怎样理解?)

_____________________________________________________________

(2)永远感谢我的老师,感谢母校的报栏,感谢挂在我生命之树上的红双圈。(这句话运用了什么修辞手法?表达了作者怎样的思想感情?)

_____________________________________________________________

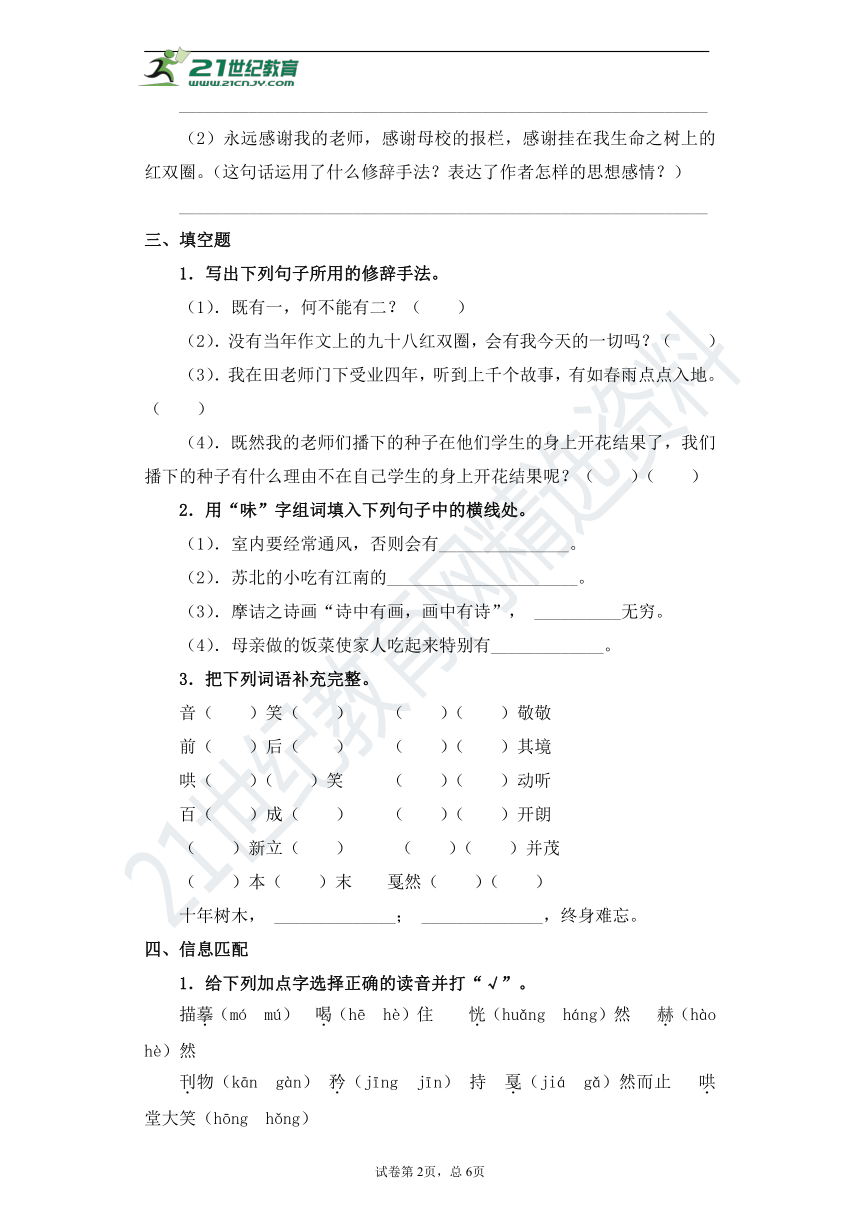

三、填空题

1.写出下列句子所用的修辞手法。

(1).既有一,何不能有二?( )

(2).没有当年作文上的九十八红双圈,会有我今天的一切吗?( )

(3).我在田老师门下受业四年,听到上千个故事,有如春雨点点入地。( )

(4).既然我的老师们播下的种子在他们学生的身上开花结果了,我们播下的种子有什么理由不在自己学生的身上开花结果呢?( )( )

2.用“味”字组词填入下列句子中的横线处。

(1).室内要经常通风,否则会有_______________。

(2).苏北的小吃有江南的______________________。

(3).摩诘之诗画“诗中有画,画中有诗”, __________无穷。

(4).母亲做的饭菜使家人吃起来特别有_____________。

3.把下列词语补充完整。?

音( )笑( )????( )( )敬敬?

前( )后( )????( )( )其境?

哄( )( )笑???? ( )( )动听?

百( )成( )????( )( )开朗?

( )新立( )??? ( )( )并茂?

( )本( )末????戛然( )( )?

十年树木, ______________; ______________,终身难忘。

四、信息匹配

1.给下列加点字选择正确的读音并打“√”。

描摹(mó mú) 喝(hē hè)住 恍(huǎng háng)然 赫(hào hè)然

刊物(kān gàn) 矜(jīng jīn) 持 戛(jiá gǎ)然而止 哄堂大笑(hōng hǒng)

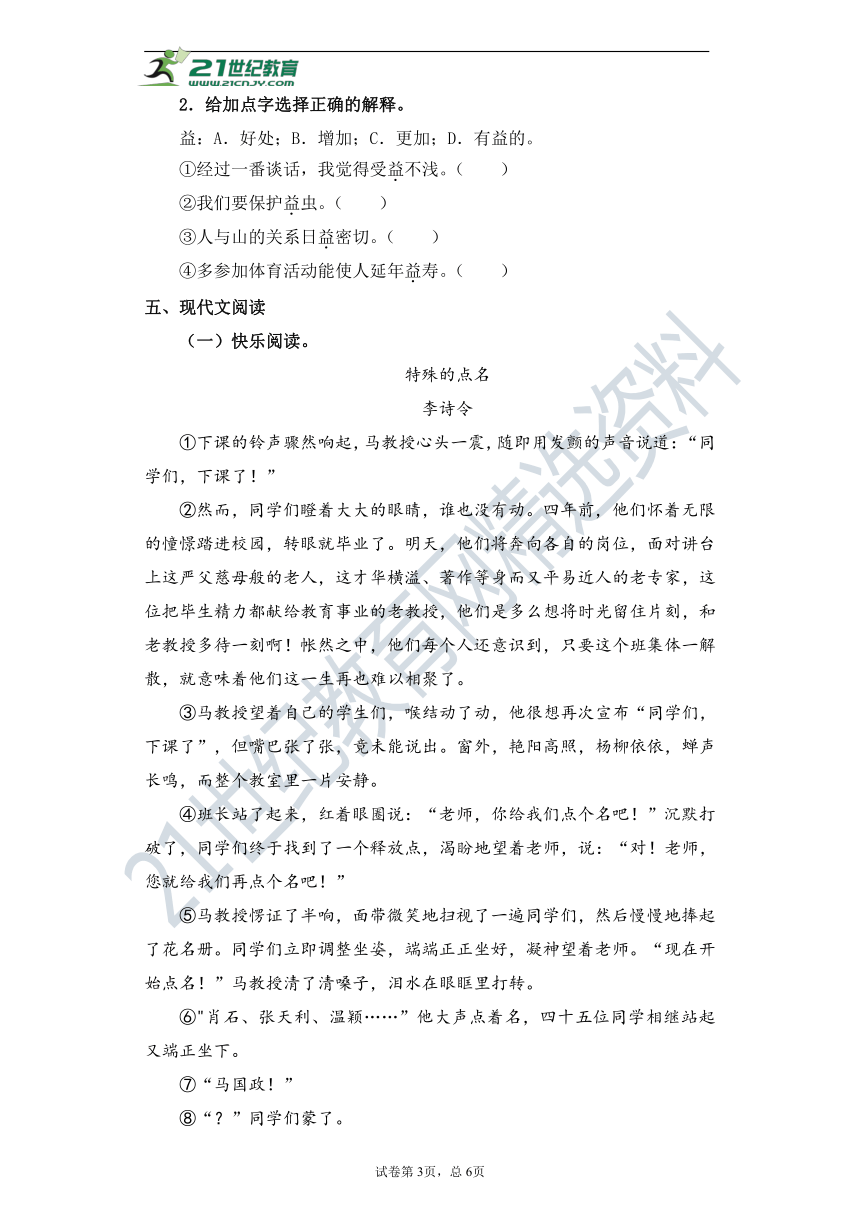

2.给加点字选择正确的解释。

益:A.好处;B.增加;C.更加;D.有益的。

①经过一番谈话,我觉得受益不浅。( )

②我们要保护益虫。( )

③人与山的关系日益密切。( )

④多参加体育活动能使人延年益寿。( )

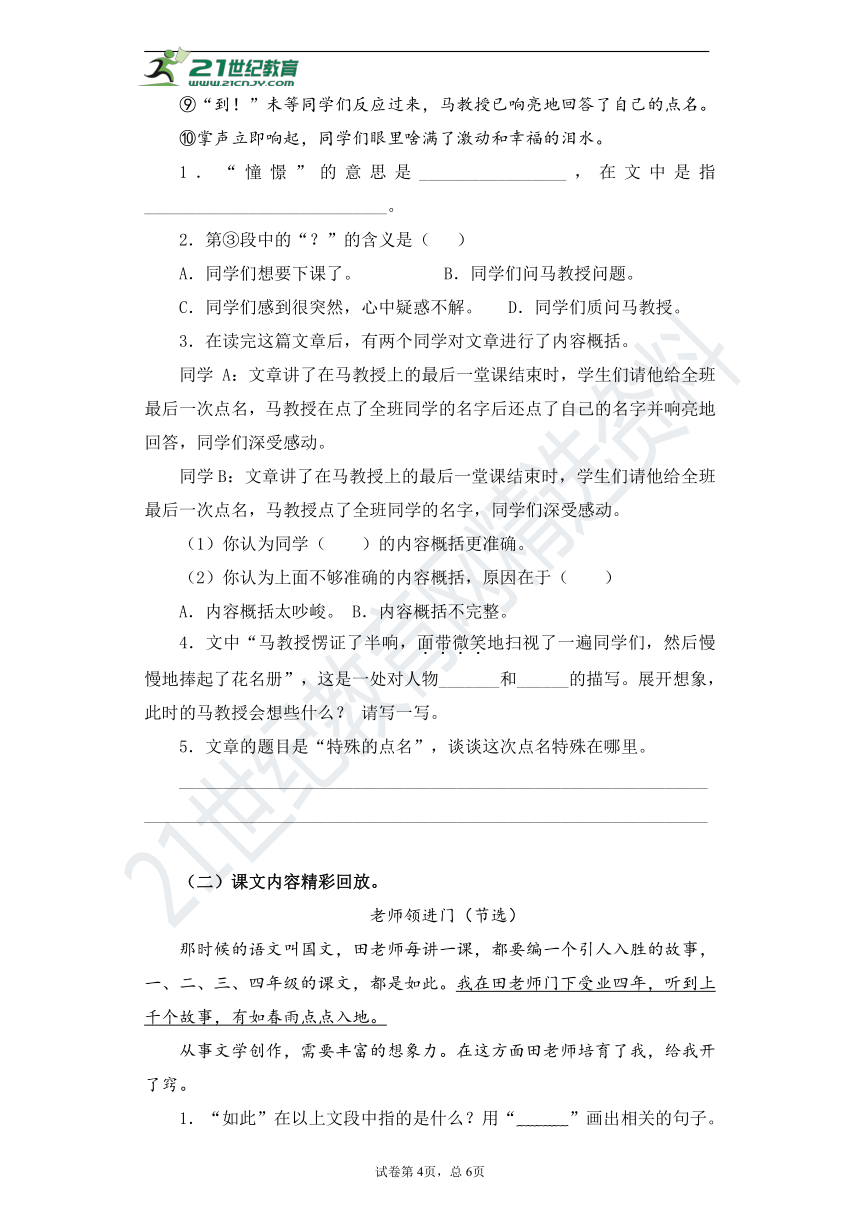

五、现代文阅读

(一)快乐阅读。

特殊的点名

李诗令

①下课的铃声骤然响起,马教授心头一震,随即用发颤的声音说道:“同学们,下课了!”

②然而,同学们瞪着大大的眼睛,谁也没有动。四年前,他们怀着无限的憧憬踏进校园,转眼就毕业了。明天,他们将奔向各自的岗位,面对讲台上这严父慈母般的老人,这才华横溢、著作等身而又平易近人的老专家,这位把毕生精力都献给教育事业的老教授,他们是多么想将时光留住片刻,和老教授多待一刻啊!帐然之中,他们每个人还意识到,只要这个班集体一解散,就意味着他们这一生再也难以相聚了。

③马教授望着自己的学生们,喉结动了动,他很想再次宣布“同学们,下课了”,但嘴巴张了张,竟未能说出。窗外,艳阳高照,杨柳依依,蝉声长鸣,而整个教室里一片安静。

④班长站了起来,红着眼圈说:“老师,你给我们点个名吧!”沉默打破了,同学们终于找到了一个释放点,渴盼地望着老师,说:“对!老师,您就给我们再点个名吧!”

⑤马教授愣证了半响,面带微笑地扫视了一遍同学们,然后慢慢地捧起了花名册。同学们立即调整坐姿,端端正正坐好,凝神望着老师。“现在开始点名!”马教授清了清嗓子,泪水在眼眶里打转。

⑥"肖石、张天利、温颖……”他大声点着名,四十五位同学相继站起又端正坐下。

⑦“马国政!”

⑧“?”同学们蒙了。

⑨“到!”未等同学们反应过来,马教授已响亮地回答了自己的点名。

⑩掌声立即响起,同学们眼里啥满了激动和幸福的泪水。

1.“憧憬”的意思是_________________,在文中是指____________________________。

2.第③段中的“?”的含义是( )

A.同学们想要下课了。 B.同学们问马教授问题。

C.同学们感到很突然,心中疑惑不解。 D.同学们质问马教授。

3.在读完这篇文章后,有两个同学对文章进行了内容概括。

同学 A:文章讲了在马教授上的最后一堂课结束时,学生们请他给全班最后一次点名,马教授在点了全班同学的名字后还点了自己的名字并响亮地回答,同学们深受感动。

同学B:文章讲了在马教授上的最后一堂课结束时,学生们请他给全班最后一次点名,马教授点了全班同学的名字,同学们深受感动。

(1)你认为同学( )的内容概括更准确。

(2)你认为上面不够准确的内容概括,原因在于( )

A.内容概括太吵峻。 B.内容概括不完整。

4.文中“马教授愣证了半响,面带微笑地扫视了一遍同学们,然后慢慢地捧起了花名册”,这是一处对人物_______和______的描写。展开想象,此时的马教授会想些什么? 请写一写。

5.文章的题目是“特殊的点名”,谈谈这次点名特殊在哪里。

______________________________________________________________________________________________________________________________

(二)课文内容精彩回放。

老师领进门(节选)

那时候的语文叫国文,田老师每讲一课,都要编一个引人入胜的故事,一、二、三、四年级的课文,都是如此。我在田老师门下受业四年,听到上千个故事,有如春雨点点入地。

从事文学创作,需要丰富的想象力。在这方面田老师培育了我,给我开了窍。

1.“如此”在以上文段中指的是什么?用“﹏﹏﹏”画出相关的句子。

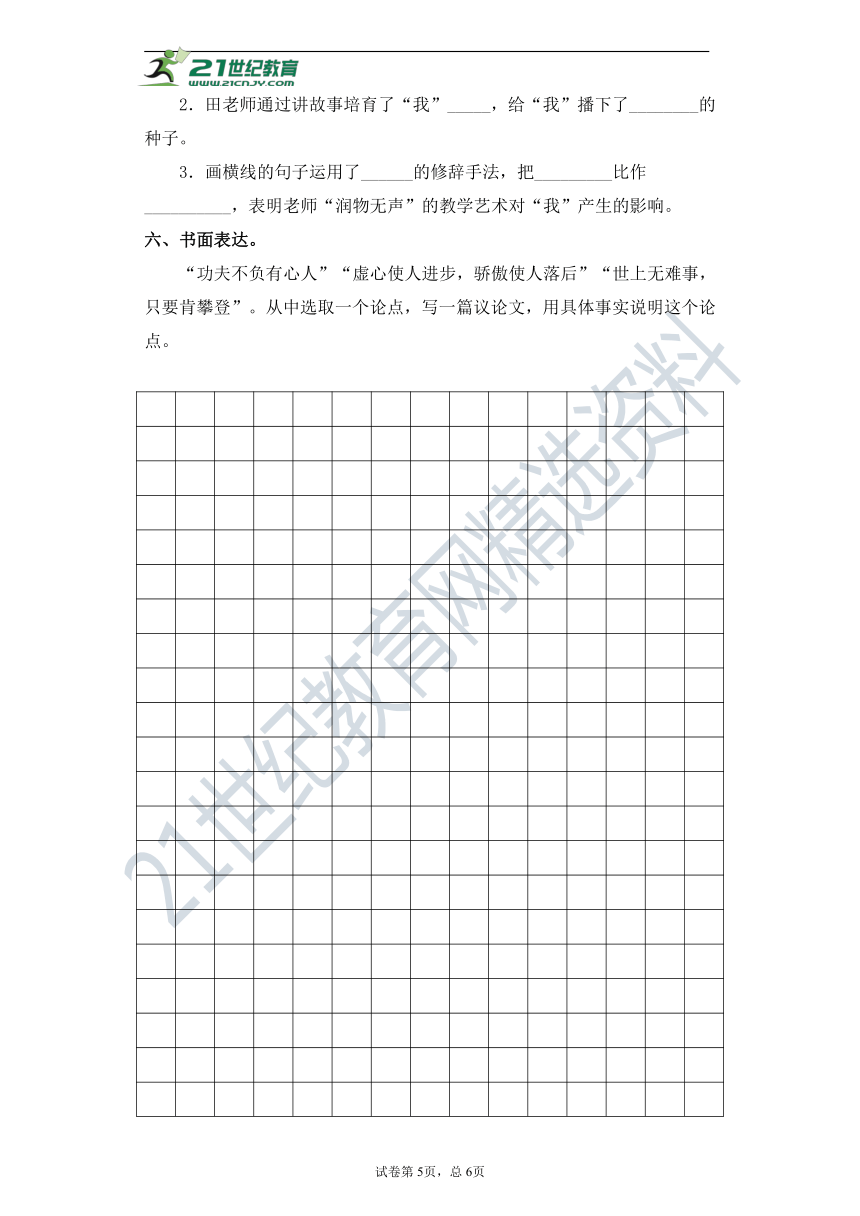

2.田老师通过讲故事培育了“我”_____,给“我”播下了________的种子。

3.画横线的句子运用了______的修辞手法,把_________比作__________,表明老师“润物无声”的教学艺术对“我”产生的影响。

六、书面表达。

“功夫不负有心人”“虚心使人进步,骄傲使人落后”“世上无难事,只要肯攀登”。从中选取一个论点,写一篇议论文,用具体事实说明这个论点。

试卷第6页,总7页

试卷第1页,总7页

参考答案

一、1.D

二、1.爷爷讲故事。 一切不是徒劳。 这难道不是我的语文老师给我的评价吗? 话仿佛回荡。 我对老师们的勇敢,都从心底里感到无限的敬佩。 田老师不但口才好,而且文笔好。

【详解】

本题主要考查学生对改写句子及关联词使用的掌握情况,要求学生能正确完成缩句,改反问句,双重否定句改肯定句和恰当地使用关联词等练习。

根据缩句原则,去掉“的”“地”前面的修饰词,谓语动词后紧跟的“着”“了”“过”不能删,“在……上(中、下、里)”表特定环境或条件的成分要删去,最终留下主谓宾的中心词即可。

将陈述句改为反问句,一改标点,将句号改成问号;二是添加反问词如“难道、怎么、岂”等和反问语气词“吗、呢”等,三是将否定变肯定或将肯定变否定。最后检查句子是否通顺,要确保句子意思不变。

双重否定句改肯定句,去掉双重否定词“不得不”,使句子通顺,确保句子意思不发生改变。

“田老师口才好。”和“田老师文笔好。”是递进关系,可以用“不但……而且……”。

2.小树十年工夫可以长成参天大树,而要培养一个人要花很长的时间。老师的教育之恩让“我”终身难忘。 排比。真挚强烈地表达了作者对母校和老师辛勤栽培及激励的谢意和感激。

三、1.反问 反问 比喻 反问 比喻

【详解】

本题主要考查学生对修辞手法的理解,要求学生能正确判断句子所采用的修辞手法。

第一二小题都能将其改成陈述句,从中得到确定的答案,所以都是反问句;

第三小题把田老师给我讲的上千个故事比作春雨;

第四小题既能够将其改成陈述句,从中得到确定的答案,同时将老师的教诲让我们成长成才比作播下的种子开花结果,所以既运用了反问的修辞,有运用了比喻的修辞。

2.气味 风味 韵味 滋味

【详解】

本题主要考查学生的词语积累量,要求学生能根据具体语境恰当运用词语。

解答此题时,可以先打开思维,给“味”字组多个词语,再选择恰当的作答。

3.容 貌 恭 恭 俯 仰 身 临 堂 大 娓 娓 炼 钢 豁 然 标 异 生 情 本 逐 而 止 百年树人 插柳

【详解】

本题主要考查学生对词语及名句的积累识记情况。

书写时,注意不写错别字,把字写得工整美观。

四、1.mó hè huǎng hè

kān jīn jiá hōng

【详解】

本题主要考查学生对易读错音字和多音字的掌握情况。

要注意区分前后鼻音和平翘舌音。

2.A D C B

五、(一)1. 向往 对大学生活的向往

2.C

3. A B

4. 神态 动作

5.学生主动要求点名。马教授不只点了学生的名,还点了自己的名。

(二)1.那时候的语文叫国文,田老师每讲一课,都要编一个引人入胜的故事,

2. 丰富的想象力 文学创作

3. 比喻 上千个故事 点点入地的春雨

六、1.范文:

功夫不负有心人

人生,犹如一条荆棘密布、暗礁丛生的道路,人自从来到这个大千世界,便注定要经过这番坎坷,挫折和失败就像你形影不离的“朋友”,随时都将“问候”你,但为了将来那伟大的梦,你不得不慎而又慎,不得不面对挫折。

“功夫不负有心人”是一句很有名的俗语,它告诉人们只要勤奋,就没有什么做不成的事。

比如悬梁刺骨的孙敬,他是一个晋朝人,每晚读书时,他为了不打瞌睡,就用绳子系在自己的头发上,另一端系在房梁上,每当头往下垂时,绳子就会将他扯醒,醒后便继续读书,就这样他成了一个用悬梁来防止自己睡着的名人。还有刺股的苏秦,因为在秦国求官不成,一直被人家看不起。于是,他决定要争口气。以后,他就废寝忘食的勤奋苦读。每当到了深夜,四周一片静悄悄时,苏秦已经是头昏脑胀,总想睡觉,他就立即用锥子刺自己的大腿,感到疼痛,人也便醒了。这就是刺股使自己醒来的名人苏秦。

再如西汉的匡衡,家里很穷,但他非常喜欢读书。可是他家晚上没有油点灯,邻居房里点着灯,所以匡衡就在墙壁上凿了一个洞用洞里传出来的光看书,这就是“凿壁借光”的故事。

还有现代的徐悲鸿,他的画闻名中外,年轻时他励志学画,用他的勤奋努力,为国争光,不让外国人看不起我们中国人。

从这些名人故事中,大家一定懂得了一个道理:只有坚持到底,持之以恒,才能有所作为。

此题是写一篇议论文。①写议论文时要包含“论点、论据、论证”三要素。②确立中心观点、把握好各个分论点,引用例子去论证你的观点。③提炼开头和结尾,总领全文的开头和收束点旨的结尾。

写作思路:

1.确定论点,即需要证明什么。从“功夫不负有心人”“虚心使人进步,骄傲使人落后”“世上无难事,只要肯攀登”。选择一个你认为最适合你的,易于表达的论点。论点应该正确、鲜明、概括,是一个完整的判断句,绝不可模棱两可。

2.用论据证明论点。论据是议论文的血肉。典型的论据是指能充分反映事物本质,具有代表性的事例与名言。它首先要求真实,切合题旨。可用事实论据来写,如代表性的事例,确凿的数据,可靠的史实等。还可以用道理论据证明,比如名言警句、谚语格言以及社会普遍承认的。

3.结好尾。结尾是全文内容发展的必然结果,是文章结构的重要组成部分之一。结论(解决问题,提出方法,照应开头等)。

答案第4页,总5页

答案第5页,总5页

本卷

由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

部编版语文六年级下册第六单元

综合模拟测试卷(一)

一、选择题。

对《老师领进门》一文描述错误的一项是( )

A.“我”尊敬老师,从多年后见到自己的小学老师,恭恭敬敬地行礼可以看出来。

B.田老师不仅口才好,而且善于激发学生的学习兴趣,激发学生丰富的想象力。

C.田老师不仅教我们学知识,而且教育我们怎样做人,从教一首小诗就可以看出来。

D.田老师在教导学生时,对“我”特别偏爱,让“我”从此走上了文学创作之路。

二、语言表达。

1.按要求改写句子。

(1).他的爷爷给我们讲了红军长征的故事。(缩句)

_____________________________________________________________

(2).老师们在平凡的教学岗位上付出的一切不会是徒劳的。(缩句)

_____________________________________________________________

(3).这是我的语文老师给我的评价。(改为反问句)

_____________________________________________________________

(4).几十年过去了,老师们的话仿佛还在我耳边回荡。(缩句)

_____________________________________________________________

(5).我对老师们的勇敢,不能不从心底里感到无限的敬佩。(改为肯定句)

_____________________________________________________________

(6).田老师口才好。田老师文笔好。(用恰当的关联词连成一句话)

_____________________________________________________________

2.联系上下文,理解下面句子,回答括号中的问题。

(1)十年树木,百年树人;插柳之恩,终身难忘。(这句话你怎样理解?)

_____________________________________________________________

(2)永远感谢我的老师,感谢母校的报栏,感谢挂在我生命之树上的红双圈。(这句话运用了什么修辞手法?表达了作者怎样的思想感情?)

_____________________________________________________________

三、填空题

1.写出下列句子所用的修辞手法。

(1).既有一,何不能有二?( )

(2).没有当年作文上的九十八红双圈,会有我今天的一切吗?( )

(3).我在田老师门下受业四年,听到上千个故事,有如春雨点点入地。( )

(4).既然我的老师们播下的种子在他们学生的身上开花结果了,我们播下的种子有什么理由不在自己学生的身上开花结果呢?( )( )

2.用“味”字组词填入下列句子中的横线处。

(1).室内要经常通风,否则会有_______________。

(2).苏北的小吃有江南的______________________。

(3).摩诘之诗画“诗中有画,画中有诗”, __________无穷。

(4).母亲做的饭菜使家人吃起来特别有_____________。

3.把下列词语补充完整。?

音( )笑( )????( )( )敬敬?

前( )后( )????( )( )其境?

哄( )( )笑???? ( )( )动听?

百( )成( )????( )( )开朗?

( )新立( )??? ( )( )并茂?

( )本( )末????戛然( )( )?

十年树木, ______________; ______________,终身难忘。

四、信息匹配

1.给下列加点字选择正确的读音并打“√”。

描摹(mó mú) 喝(hē hè)住 恍(huǎng háng)然 赫(hào hè)然

刊物(kān gàn) 矜(jīng jīn) 持 戛(jiá gǎ)然而止 哄堂大笑(hōng hǒng)

2.给加点字选择正确的解释。

益:A.好处;B.增加;C.更加;D.有益的。

①经过一番谈话,我觉得受益不浅。( )

②我们要保护益虫。( )

③人与山的关系日益密切。( )

④多参加体育活动能使人延年益寿。( )

五、现代文阅读

(一)快乐阅读。

特殊的点名

李诗令

①下课的铃声骤然响起,马教授心头一震,随即用发颤的声音说道:“同学们,下课了!”

②然而,同学们瞪着大大的眼睛,谁也没有动。四年前,他们怀着无限的憧憬踏进校园,转眼就毕业了。明天,他们将奔向各自的岗位,面对讲台上这严父慈母般的老人,这才华横溢、著作等身而又平易近人的老专家,这位把毕生精力都献给教育事业的老教授,他们是多么想将时光留住片刻,和老教授多待一刻啊!帐然之中,他们每个人还意识到,只要这个班集体一解散,就意味着他们这一生再也难以相聚了。

③马教授望着自己的学生们,喉结动了动,他很想再次宣布“同学们,下课了”,但嘴巴张了张,竟未能说出。窗外,艳阳高照,杨柳依依,蝉声长鸣,而整个教室里一片安静。

④班长站了起来,红着眼圈说:“老师,你给我们点个名吧!”沉默打破了,同学们终于找到了一个释放点,渴盼地望着老师,说:“对!老师,您就给我们再点个名吧!”

⑤马教授愣证了半响,面带微笑地扫视了一遍同学们,然后慢慢地捧起了花名册。同学们立即调整坐姿,端端正正坐好,凝神望着老师。“现在开始点名!”马教授清了清嗓子,泪水在眼眶里打转。

⑥"肖石、张天利、温颖……”他大声点着名,四十五位同学相继站起又端正坐下。

⑦“马国政!”

⑧“?”同学们蒙了。

⑨“到!”未等同学们反应过来,马教授已响亮地回答了自己的点名。

⑩掌声立即响起,同学们眼里啥满了激动和幸福的泪水。

1.“憧憬”的意思是_________________,在文中是指____________________________。

2.第③段中的“?”的含义是( )

A.同学们想要下课了。 B.同学们问马教授问题。

C.同学们感到很突然,心中疑惑不解。 D.同学们质问马教授。

3.在读完这篇文章后,有两个同学对文章进行了内容概括。

同学 A:文章讲了在马教授上的最后一堂课结束时,学生们请他给全班最后一次点名,马教授在点了全班同学的名字后还点了自己的名字并响亮地回答,同学们深受感动。

同学B:文章讲了在马教授上的最后一堂课结束时,学生们请他给全班最后一次点名,马教授点了全班同学的名字,同学们深受感动。

(1)你认为同学( )的内容概括更准确。

(2)你认为上面不够准确的内容概括,原因在于( )

A.内容概括太吵峻。 B.内容概括不完整。

4.文中“马教授愣证了半响,面带微笑地扫视了一遍同学们,然后慢慢地捧起了花名册”,这是一处对人物_______和______的描写。展开想象,此时的马教授会想些什么? 请写一写。

5.文章的题目是“特殊的点名”,谈谈这次点名特殊在哪里。

______________________________________________________________________________________________________________________________

(二)课文内容精彩回放。

老师领进门(节选)

那时候的语文叫国文,田老师每讲一课,都要编一个引人入胜的故事,一、二、三、四年级的课文,都是如此。我在田老师门下受业四年,听到上千个故事,有如春雨点点入地。

从事文学创作,需要丰富的想象力。在这方面田老师培育了我,给我开了窍。

1.“如此”在以上文段中指的是什么?用“﹏﹏﹏”画出相关的句子。

2.田老师通过讲故事培育了“我”_____,给“我”播下了________的种子。

3.画横线的句子运用了______的修辞手法,把_________比作__________,表明老师“润物无声”的教学艺术对“我”产生的影响。

六、书面表达。

“功夫不负有心人”“虚心使人进步,骄傲使人落后”“世上无难事,只要肯攀登”。从中选取一个论点,写一篇议论文,用具体事实说明这个论点。

试卷第6页,总7页

试卷第1页,总7页

参考答案

一、1.D

二、1.爷爷讲故事。 一切不是徒劳。 这难道不是我的语文老师给我的评价吗? 话仿佛回荡。 我对老师们的勇敢,都从心底里感到无限的敬佩。 田老师不但口才好,而且文笔好。

【详解】

本题主要考查学生对改写句子及关联词使用的掌握情况,要求学生能正确完成缩句,改反问句,双重否定句改肯定句和恰当地使用关联词等练习。

根据缩句原则,去掉“的”“地”前面的修饰词,谓语动词后紧跟的“着”“了”“过”不能删,“在……上(中、下、里)”表特定环境或条件的成分要删去,最终留下主谓宾的中心词即可。

将陈述句改为反问句,一改标点,将句号改成问号;二是添加反问词如“难道、怎么、岂”等和反问语气词“吗、呢”等,三是将否定变肯定或将肯定变否定。最后检查句子是否通顺,要确保句子意思不变。

双重否定句改肯定句,去掉双重否定词“不得不”,使句子通顺,确保句子意思不发生改变。

“田老师口才好。”和“田老师文笔好。”是递进关系,可以用“不但……而且……”。

2.小树十年工夫可以长成参天大树,而要培养一个人要花很长的时间。老师的教育之恩让“我”终身难忘。 排比。真挚强烈地表达了作者对母校和老师辛勤栽培及激励的谢意和感激。

三、1.反问 反问 比喻 反问 比喻

【详解】

本题主要考查学生对修辞手法的理解,要求学生能正确判断句子所采用的修辞手法。

第一二小题都能将其改成陈述句,从中得到确定的答案,所以都是反问句;

第三小题把田老师给我讲的上千个故事比作春雨;

第四小题既能够将其改成陈述句,从中得到确定的答案,同时将老师的教诲让我们成长成才比作播下的种子开花结果,所以既运用了反问的修辞,有运用了比喻的修辞。

2.气味 风味 韵味 滋味

【详解】

本题主要考查学生的词语积累量,要求学生能根据具体语境恰当运用词语。

解答此题时,可以先打开思维,给“味”字组多个词语,再选择恰当的作答。

3.容 貌 恭 恭 俯 仰 身 临 堂 大 娓 娓 炼 钢 豁 然 标 异 生 情 本 逐 而 止 百年树人 插柳

【详解】

本题主要考查学生对词语及名句的积累识记情况。

书写时,注意不写错别字,把字写得工整美观。

四、1.mó hè huǎng hè

kān jīn jiá hōng

【详解】

本题主要考查学生对易读错音字和多音字的掌握情况。

要注意区分前后鼻音和平翘舌音。

2.A D C B

五、(一)1. 向往 对大学生活的向往

2.C

3. A B

4. 神态 动作

5.学生主动要求点名。马教授不只点了学生的名,还点了自己的名。

(二)1.那时候的语文叫国文,田老师每讲一课,都要编一个引人入胜的故事,

2. 丰富的想象力 文学创作

3. 比喻 上千个故事 点点入地的春雨

六、1.范文:

功夫不负有心人

人生,犹如一条荆棘密布、暗礁丛生的道路,人自从来到这个大千世界,便注定要经过这番坎坷,挫折和失败就像你形影不离的“朋友”,随时都将“问候”你,但为了将来那伟大的梦,你不得不慎而又慎,不得不面对挫折。

“功夫不负有心人”是一句很有名的俗语,它告诉人们只要勤奋,就没有什么做不成的事。

比如悬梁刺骨的孙敬,他是一个晋朝人,每晚读书时,他为了不打瞌睡,就用绳子系在自己的头发上,另一端系在房梁上,每当头往下垂时,绳子就会将他扯醒,醒后便继续读书,就这样他成了一个用悬梁来防止自己睡着的名人。还有刺股的苏秦,因为在秦国求官不成,一直被人家看不起。于是,他决定要争口气。以后,他就废寝忘食的勤奋苦读。每当到了深夜,四周一片静悄悄时,苏秦已经是头昏脑胀,总想睡觉,他就立即用锥子刺自己的大腿,感到疼痛,人也便醒了。这就是刺股使自己醒来的名人苏秦。

再如西汉的匡衡,家里很穷,但他非常喜欢读书。可是他家晚上没有油点灯,邻居房里点着灯,所以匡衡就在墙壁上凿了一个洞用洞里传出来的光看书,这就是“凿壁借光”的故事。

还有现代的徐悲鸿,他的画闻名中外,年轻时他励志学画,用他的勤奋努力,为国争光,不让外国人看不起我们中国人。

从这些名人故事中,大家一定懂得了一个道理:只有坚持到底,持之以恒,才能有所作为。

此题是写一篇议论文。①写议论文时要包含“论点、论据、论证”三要素。②确立中心观点、把握好各个分论点,引用例子去论证你的观点。③提炼开头和结尾,总领全文的开头和收束点旨的结尾。

写作思路:

1.确定论点,即需要证明什么。从“功夫不负有心人”“虚心使人进步,骄傲使人落后”“世上无难事,只要肯攀登”。选择一个你认为最适合你的,易于表达的论点。论点应该正确、鲜明、概括,是一个完整的判断句,绝不可模棱两可。

2.用论据证明论点。论据是议论文的血肉。典型的论据是指能充分反映事物本质,具有代表性的事例与名言。它首先要求真实,切合题旨。可用事实论据来写,如代表性的事例,确凿的数据,可靠的史实等。还可以用道理论据证明,比如名言警句、谚语格言以及社会普遍承认的。

3.结好尾。结尾是全文内容发展的必然结果,是文章结构的重要组成部分之一。结论(解决问题,提出方法,照应开头等)。

答案第4页,总5页

答案第5页,总5页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐